2010年10月23日~11月1日

&

&

フランス共和国 & モナコ公国

フランス&モナコ旅行

2010年10月23日~11月1日

&

&

フランス共和国 & モナコ公国

| フランスの国旗は通称トリコロール(Tricolore, 三色)と呼ばれる旗。青は自由、白は平等、赤は博愛(友愛)を表すというが、俗説である。 正式には、白がフランス王家の色、青と赤はパリ市の紋章の色で、三色が合わさり、パリと王家との和解の意味を表している。 赤と青はフランス革命軍が帽子に付けた帽章の色に由来し、白はブルボン朝の象徴である白百合に由来する。 「青」は正式には「藍色」である。 (注)この記述はフランス観光局の文を紹介 モナコ公国も訪れました。 |

| 春はオランダ・ベルギー・ルクセンブルグ3カ国を回ったので、今回はフランスに行った。案内書では紅葉が終わる頃になっていたが、行ってみると、丁度、紅葉のシーズンで、木々は紅葉を始めていた。着いて3日目にミストラル(日本の「木枯らし一番」)が吹き、外気温は12度前後で風が強くて飛ばされそうだったが、その後、天候が回復して、概ね良好な天気に恵まれ、すばらしい旅行になった。 行く前に、「アルカイダが報復の行動を企てている』と言うような物騒なネットワーク情報をつかんでいたので、無事に全日程を終了出来てほっとした。前回の旅行ではアイスランド島の火山噴火に直面し、飛行機の離発着が規制され、フランクフルトからアムステルダムまで、バス移動になり、初日から大変な目に出あったが、今回はトラブルもなく快適な旅だった。 パリには数回、行ったことがあるが、今回の目玉は、『ベルサイユ宮殿の大奥を見る』という特別企画で、一般公開しない宮殿のルイ王様や王妃(マリーアントワネット)が寝起きした私生活の部屋などを見学した。 豪華絢爛で有名なベルサイユ宮殿の公式の部屋(舞台)と、王様と王妃が生活した私的な部屋を対照して見ることが出来た。 徳川幕府の江戸城の大奥と共通するかなと感じた。 フランスと言う国は、スペイン、イタリア、ドイツ、スイス、ベルギー、ルクセンブルグの6カ国に接し、日本の1.5倍の国土面積を有し、殆どが大平原の土地で、且つ、人口は日本の半分、6400万人と言うことで、パリ以外は人も少なく、豊かで、広々とした農業国の感じを受けた。 今回は、出発から30日まで夏時間(サマータイム)であったが、帰国日の午前零時から1時間時刻を遅らせて、通常の時間に戻った。日本との時差は8時間、珍しい時差の旅行になった。 |

旅行日程

| 10月23日 | 移動日 関西空港⇒フランクフルト フランクフルト⇒ニース |

12時間10分 1時間30分 |

| 10月24日 | ニース⇒カンヌ | 旧市街、カンヌ映画祭会場、クロワゼット通り |

| カンヌ⇒ニース | シャガール美術館、旧市街(サレヤ広場) シミエ地区、プロムナード・デ・ザングレ |

|

| ニース⇒モナコ | 大聖堂、モナコ大公宮殿、 モナコグランプリーコース |

|

| モナコ⇒ニース | 泊 | |

| 10月25日 | ニース⇒アルル | バス移動:約250km/3時間30分 |

| アルル観光 | 跳ね橋、ゴッホ美術館、フォーラム広場 ローマ円形闘技場 |

|

| アルル⇒ゴルド | 石造りの街並み(ユベロンス地区) | |

| ゴルド⇒アヴィニヨン | 7人の法王が暮らした法王庁宮殿(世界遺産) 途中で切れたサンベネゼ橋 |

|

| 10月26日 | アヴィニヨン⇒ポンデュガール | 巨大なローマ水道橋(世界遺産) ミユー大橋(世界一高い吊り橋) |

| ポンデュガール⇒カルカッソンヌ | バス移動:約210km/約3時間 | |

| カルカッソンヌ観光 | ヨーロッパ最大の城壁に囲まれた世界遺産の街 | |

| 10月27日 | カルカッソンヌ⇒ロカマドール | バス移動:約265km/約4時間 |

| ロカマドール観光 | 黒い聖母子像、ノートルダム礼拝堂 | |

| ロカマドール⇒トゥール | バス移動:約370km/約5時間30分 | |

| 10月28日 | トゥール⇒ロワール地方 | ロワール古城巡り シュノンソー城、アンボワーズ城 |

| ロワール地方⇒モンサンミッシェル | バス移動:約270km/約3時間30分 | |

| モンサンミッシェル観光 | モンサンミッシェル修道院(世界遺産) | |

| 10月29日 | モンサンミッシェル⇒パリ | バス移動:約360km/約4時間30分 |

| パリ市内観光 | エッフェル塔、ノートルダム寺院、 シャンデリデ通り、コンコルド広場、凱旋門、 ルーブル美術館 セーヌ川クルーズ |

|

| 10月30日 | 終日;パリ市内観光 | ベルサイユ宮殿特別見学 午後、自由行動 オランジュリー美術館、コンコルド広場、デパート |

| 10月31日~ 11月1日 |

パリ⇒フランクフルト フランクフルト⇒関西空港 |

1時間 11時間 |

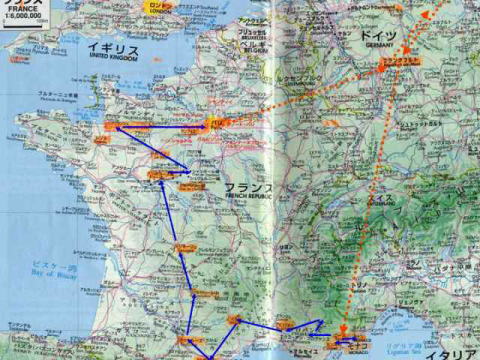

旅行の行程

(ちょっと分かりづらくてごめんなさい!)

| フランス共和国 | モナコ公国 | |

| 政治体制 | 共和制 | 立憲君主制 アルベール2世 |

| 首都 | パリ(人口220万人) | モナコ市(人口3万人) |

| 国土面積 | 55万2000平方キロ | 1.9平方キロ |

| 人口 | 6,450万人 | 3万人 |

| 言語 | フランス語 | |

| 宗教 | ローマカトリック | |

| 国歌 | ラ・マルセイエーズ | |

| 貨幣 | ユーロ | ユーロ |

| ルフトハンダ航空で移動中 | ||

|

フランクフルトからニースに向かう機内から、夕日を撮る。 アルプス山脈を通過中。 |

|

| カンヌ観光 |

||

|

カンヌ映画祭の会場、右の階段に赤い絨毯を敷き沢山の俳優が登場する。 今は、閑散とした殺風景な建物。 スタッフが何かを準備中だった。 こちら向きにマイクを握り話をしている女性はガイドのめぐみさん。 |

|

|

会場の付近の道路には、受賞者の手形(手判)のタイルがはめ込まれている。 黒澤明監督の手形もある。 |

|

|

沖合いに、豪華な地中海クルーズ船 が停泊していた。こんな船に一度、乗ってみたいものだ。 | |

|

カンヌ映画祭には、コンチネンタルホテルやその他、豪華ホテルに有名な俳優や女優が見られる。 カンヌ映画祭は5月に開催される。 |

|

ニース観光 |

||

|

シャガール美術館入口 シャガール美術館の中庭 オリーブの木に実がなっていた |

|

|

館内でシャガールを楽しむ皆さん (同行者たち)とガイドのメグミさん |

|

|

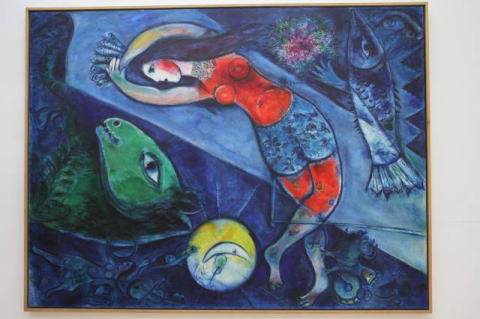

シャガールの絵画のご紹介 #1 |

|

|

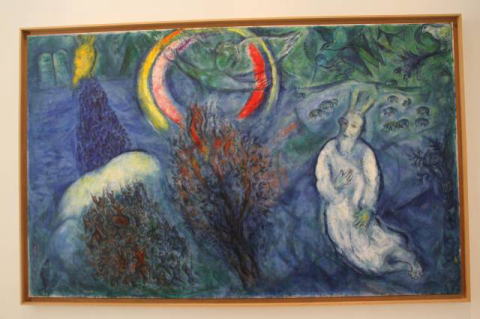

シャガールの絵画のご紹介 #2 |

|

|

シャガールの絵画のご紹介 ステンドグラス |

|

|

ニース市内の市電、なかなか格好いい。 さすがフランスデザイン 床が低くて、乗り降りが楽な感じ、音も静か。車と電車の共生が面白い。 |

|

|

街角の果物屋さん 色とりどりの果物でいっぱい。 綺麗に並べて売っている、このセンスがフランス人か? オリーブの実  |

|

|

海岸風景(イギリス人のお散歩道) 3.5kmにわたり、やしの木をイギリス、ルビスウィン(貴族)がカナリア諸島から持ち帰り、移植した。 日曜日で、サイクリングする人、ジョギングする人、散歩する人でにぎわう。 |

|

モナコ観光 |

||

|

モナコ大聖堂 モナコは世界で2番目に小さい国、一番はローマ市内のバチカン、丘の上にあり、エレベータとエスカレータを乗り継いで丘に上がる。 モナコ公国の元首(グリマルディ家)  |

|

|

グレース・ケリー王妃とレーニエ国王の棺 大聖堂内の床下に葬られている。 墓は床面と同じ高さで大理石の蓋がされている。 その上には、ランの花が飾られていた。 左が王妃、右が国王の墓 |

|

|

大聖堂内のドーム、天井絵など | |

|

モナコ大公宮殿 右の石組みの建屋の部分が古い建屋、左の黄色の部分は増築部、 古い建屋の部分が雰囲気がいい。今日は国王様が在籍中で、旗がひらめいていた。  宮殿前に、大砲が飾られていた。 |

|

|

王宮は高台にあり、大変見晴らしがいい。大小のクルーザ、ヨットが並び、道路はモナコF1グランプリーレースに様変わりする。 グランプリ開催中のマンションの一室の料金は一泊100万円とか。 すばらしい眺望 |

|

アルル観光 |

||

|

アルル地方は、ギリシャ、ローマ時代の遺跡が散在している。 過去に侵略や略奪の歴史を繰り返し、民族の混血が行われ、その結果、アルルの女性は彫が深く、色白、青い目、黒い髪の美人が多いので有名。アルルジェンヌと呼ばれる。  アルルの街角で出会ったアルジェンヌ、綺麗だ |

|

|

このコロシアムは、イタリア、ローマの 次に大きいと言われる。 古代ローマ人は、領土を拡大しながら各地に足跡を残してきた。これもその一つ。 ギリシャ人もここにやってきた。彼らは商売をする目的で来ただけで、植民地化(領土化)すると言う発想がなかった。だからギリシャ人の足跡は殆ど見られない。 |

|

|

街角のスナップ 古い建屋と狭い道路  古い建屋のドアのノブ 人の手の形をしている取っ手とその右にプッシュ式のインターホンが付いていた。 新旧のコントラストが面白い。 |

|

|

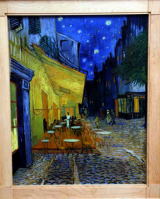

ヴァン・ゴッホがアルルで生活した黄色い家今はカフェ・レストランになっている。ゴッホの代表作である「夜のカフェテラス」もここをモチーフに書かれている。 ゴッホが描いた「夜のカフェテラス」 |

|

|

ゴッホが描いた『黄色い庭』 | |

|

ゴッホが描いた「跳ね橋」の復元 ゴッホの絵には、橋の上を渡る馬車と水辺で洗濯する女の姿が描かれている。この橋はゴッホの絵を元に復元されたそうだが、少し無骨意感じを受ける。運河にかかっている橋。  ゴッホの跳ね橋 |

|

ゴルド観光 |

||

|

石組みの綺麗な街並み、イギリスのコッツフォルズに似ている。 崖の上にも家が立ち並び、頂上にルネッサンス式のお城が見える。 ピータネイルの著書、「プロバンスの12ヶ月」にも紹介された。 この日は朝から強烈な風が吹き、外気温は何と11度。寒い!!これが『ミストラル』(冬一番)だ! |

|

|

上の写真の遠景に近づくと、こういう感じの石造りの家が立ち並んでいる。 | |

アヴィニヨン観光 |

||

|

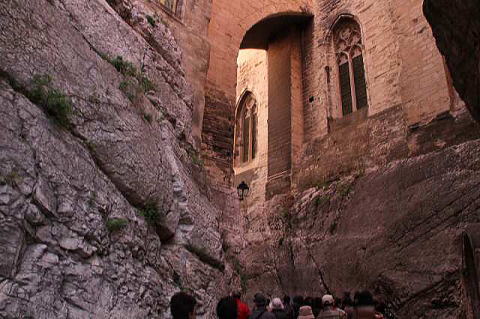

いよいよ、アビニヨンに到着 7人の法王が暮らした世界遺産、 法王庁宮殿、今は宗教施設ではなく文化遺産。 |

|

|

宮殿内部の中庭、塔など石造りのしっかりした建物 建設当時の床に貼られたタイル 今は、別のものを貼っている。 |

|

|

建物は巨大な岩石の上に張り付くように立っている。 | |

|

途中で途切れているサンベネゼ橋、夕日に映えて大変綺麗! | |

ボンデュガール観光 |

||

|

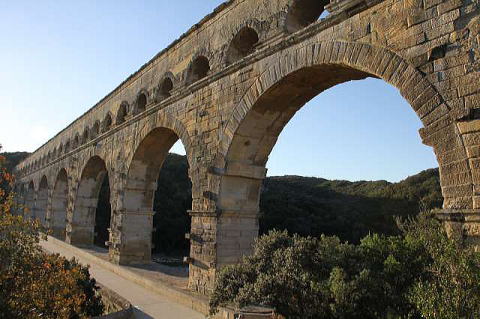

巨大なローマ水道橋(世界遺産)  |

|

|

近づいて見ると巨大さが分かる。 古代ローマ人は領土とした土地に綺麗な水を運ぶために建設した。 延長距離が20kmに及ぶ水道で、高低差がわずか10m、 見事に成し遂げた土木技術はすばらしい。 |

|

|

市内を走る市電 これはとてもカラフルでかわいい。 |

|

ミヨー大吊橋観光 |

||

|

工期3年で完成したミヨーの大吊橋 世界で一番高い吊橋で有名になった。全長が:::、最高の高さが:::工事は橋脚を完成した後、橋梁を次々と伸ばして架けた橋。なかなかデザインもいい。 この観光は時間をかけた割りに橋を見ただけ。この行程は不要な気がする。 |

|

| カルカッソンヌ観光 |

||

|

カルカッソンヌ散策 ヨーロッパ最大の城壁に囲まれた世界遺産の街 |

|

|

場内から外を覗くツアー客 服装は完全冬服姿  場内通路から塔を見る |

|

|

場内風景 頑丈な石造りのお城 |

|

|

夕日に燃える古城 |

|

| ロカマドール観光 |

||

|

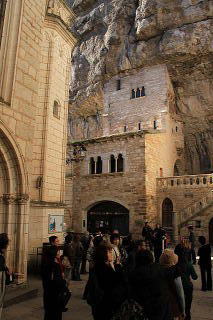

ノートルダム礼拝堂の遠景 崖にへばりつくような形で教会が建てられている。要塞の役割も果たした。 |

|

|

崖の上からジグザグの道を降りるジグザグの道の角々に巡礼の使者が祠(ほこら)の中に祭られている。日本の道祖神のようなものか。 険しい環境の中での修行を通じて、神を見出したのか?、どの宗教にも共通する理念だ。 紅葉の中で、ガイドの説明に聞き入るツアー一行。 |

|

|

左は、岩盤の上にそそり立つ教会 右は、大変珍しい『黒いマリア様』 (この彫像はレプリカです。 本物は撮影禁止のため取材できず) |

|

|

崖の上に建つ教会はこんな感じ 見下ろすと、足がすくむ高さ |

|

ロワール地方の古城巡り |

||

|

アンボワール城の姿 レオンルド・ダ・ヴィンチの墓がある 川に映り大変綺麗な姿の城 |

|

|

シュノンソー城 何代にも渡って女性が城主として君臨したお城 バスから降りて、庭園を300m余り歩いてやっと入り口に至る長い道路。 ここからお城までさらに200mほどある。 |

|

|

お城の典型と言う雄姿 池に反射してとても素敵な感じ。 右側が修復工事中、 |

|

|

城主の寝室 ベルサイユ宮殿にもこういう雰囲気の寝室があった。 昔の寝室はベッドの周囲に天蓋があったのか?左の壁のタペストリーもすばらしい。 |

|

|

女性が城主と言うことで、厨房にはいろいろな銅製の鍋、食器などが置かれていた。こういう部屋がもう一つある。 たくさんの召使がここで忙しく立ち働いていたのだろう。 |

|

|

昼食後、レストランから出た際、単に街角を撮ったもの。 やかましくマイクで演説している。ブラスバンドのような音楽も聞こえる。 今、フランスは財政危機で、労働者の定年を60歳から62歳に変更する法律案を出している。これに反対する労働者がストライキを打ち、デモをかけている。この街角でもたくさん人が集まりデモ中だった。 |

|

モンサンミッシェル観光 |

||

|

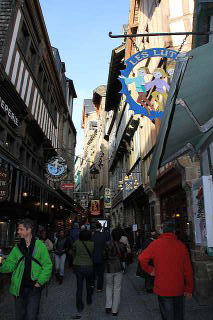

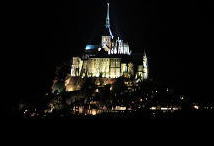

夕方、モンサンミッシェルに到着 ロワール地方からバスで270km走り、夕方、モンサンミッシェルに着いた。 世界遺産として、たくさんの観光客でにぎわっている。もともとは修道院、一時、牢獄になった。 今もなお、ベネディクト派の修道院として多くの巡礼者が訪れる。 |

|

|

途中のみやげ物店 もう夕方だと言うのにたくさんの観光客でにぎわっていた。 |

|

|

階段を上ってゆくと、修道院(教会)の建屋が崖の上に迫ってくる。 | |

|

モンサンミッシェルの美人ガイド、 左はお世話になった添乗員、田代さん |

|

|

頑丈な石造りの教会の建屋、下の人の姿と比較して欲しい。 | |

|

左の写真の一部に十字架がある 右は、一時、ここが牢獄として使われていた時、物資を吊り上げるための大きな滑車と太いロープ |

|

|

塔を支えるしっかりした大理石の柱、人の大きさと比べると巨大さが分かる | |

|

ここも岩盤の上に塔が建っている。岩盤がむき出しになった場所がある。 |

|

|

モンサンミッシェルからの眺望 海水が満ちてくると、以前は孤島になったが、今は堤防が築かれて車やバスで行き来できる。 |

|

|

夕日に照らされるモンサンミッシェル 駐車場から撮影 |

|

|

沈む太陽  ホテルを出た牧場から撮影したもの。ライトアップされるモンサンミッシェル。カメラを牧場の杭の上に置き、460mm望遠レンズで撮ったが、少し手ぶれしている。 |

|

パリ観光 ルーブル美術館 |

||

|

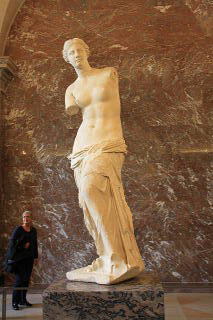

いよいよ、最終地点、パリに到着 パリ観光の定番、ルーブル美術館 ルーブル美術館と言えば、ミロのヴィーナス。 タイミングよく少し空いていた。 |

|

右顔もよし、左顔もよし、全身の魅力に圧倒される |

後ろもよし、これは珍しい写真? |

|

エッフェル塔のいろんな姿 |

||

左は夕暮れ時、 中央はライトアップされたエッフェル塔 |

フラッシュ点灯されたエッフェル塔 |

|

ベルサイユ宮殿 |

||

|

宮殿の外観は以前に増して、金きら金の感じになったようだ。屋根の縁に金はくを貼ったのか? 右半分の屋根が未だ金はく処理されていない。ガイドさんの話ではお金がなくなったので中止されている。 |

|

|

この人が、ベルサイユ宮殿の学芸員、見るからに、芸術肌の雰囲気がある。今回、特別の計らい?で、マリーアントワネットとルイ16世の 居室(私的な生活の部屋)を案内してもらった。 実はこれが、このツアーの目玉だ。 ガイドが手で持っているブックの左頁の方が、ルイ16世と言うこと。 |

|

|

ここは書斎の間、 たくさんの蔵書で埋まっているが、ドアには本棚と本が置かれている絵を書いていた。 マリー・アントワネットはフランス語、英語、スペイン語、など数ヶ国語を話せる人だった。 |

|

|

居間だった部屋で、2階の豪華な公式の場と違い質素な感じを受けた。部屋の広さも家具の大きさからしてそんなに広くない。20畳ぐらいか?壁紙は張り替えているので、当時のものではない。家具調度品は、略奪に会い殆どなくなっていたが、一部アメリカから寄贈されたものを 置いているらしい。  これは何か? 漆塗りの便器、ふたつき |

|

|

マリー・アントワネットの寝室 学芸員さんの説明をガイドさんが日本語訳してくれた。 公式の部屋の内側または一階に私的な部屋が造られていた。秘密の通路があり、緊急時や王様が王妃の部屋に行く通路があった。そこを通って、各部屋を案内してくれた。 何か、不思議な感じがした。 |

|

| オランジュリー美術館 |

||

|

1853年、チュイリー公園内のオレンジ公園として建てられたもの。 一階の2部屋にモネの『 睡蓮の絵画』が展示されている。壁一面、深い青色をした池に睡連の花が咲いている。パノラマを見ているような錯覚と包み込まれるような感じを受けた。すばらしい傑作。 この作品は門外不出だろう。 これだけの大作を持ち出しても、架けるところはない。運搬も出来そうにない。とにかく大きい。 |

|

|

|

|

| コンコルド広場周辺 |

||

|

|

|

|

コンコルド広場から凱旋門を撮る。 500mm望遠レンズにて撮影。両側の木々は綺麗に紅葉している。クリスマスが近づき、木にライトアップのランプが準備されていた。 |

|

|

コンコルド広場から凱旋門に向かい歩き、振り返って巨大なモニュメントを見る。夕日が片側の樹木に当たって綺麗だ。 | |

|

パリもすっかり落ち葉の季節になり、道路に止めている車にも落ち葉が・・ ふと、シャンソンの『枯れ葉』を口ずさんだ。 |

|

| 旅行を終えて | |

| 1 | フランスは日本の1.5倍の面積、行くまで3、4倍の広さと思っていたが、ほんのわずか広いだけ。しかし国土の有効面積は日本が70%以上が山間地であるのに対し、殆どが平野である。平野部として比較すると、日本の約5倍の広さがある。有効面積が広い。 この平野で農業、牧畜が営まれている。人口が日本の半分なので、一人当たりの有効面積は日本の10倍になる。しかし、こういう比較をしても何の役もない。むしろ、我々日本人は、外国にない日本独自の特徴(長所・欠点)をどう活かすか考えないといけない。 山々が列島を背骨のように走っている事は何よりも力強いとプラス思考したい。その上でこの独特の外国にない特性を如何に活かすかである。 |

| 2 | 日本は小さな島国ではない。結構『大きな島国だ』と言う自負を持つべきである。そのことをしっかり小学校の教育で教えなければならない。日本人よ!自信を持てと。 『日本には天然資源がない』とこれも悲観的に言われることが多いが、海、山、平野と3拍子揃っている大変すばらしい国である。 |

| 3 | さて、これからの日本はどうして生きてゆくか? 小生は下記の3つを元に、これから世界で勝つ戦略を考えるべきだと思う。 (1)山が多い(自然が豊か);もっと観光に力を入れて、外国人を呼び込む。 (2)量より質で勝負;日本は農業にしても、工業にしても量を追う時代は過ぎた。 日本の農産物はどの国と比較してもすばらしい。おいしい。これほどすばらしい 果物など どこに行っても食べられない。農産物の輸出を考えるべきだ。 工業にしても、量産品で勝負しては、労賃の安い発展途上国に勝てない。質で 勝負だ。 質とは、品質、技術である。値段で勝負する時代は終わった。 高くても売れる、そういう商品を作って、そういう売り方を考えるべきだ。 そういう政策を後押しする政治も大切だ。 (3)体力では勝負しない;知恵(知力)と技で勝つ。 海外の頑丈な体格の人と真っ向から勝負しても勝てない。あらゆる場面で知恵 で勝負することを考えることが大切。そのためには勉強して知力を高めることが 要求される。 学校教育を見直し、世界で勝てる人材を育成することが大切だ。 |

| 4 | 今回の旅行はフランスの南東の門であるニースから始まり、西に向かい、その後、北に向かいフランスの南、西半分を回り、その後、パリに入った。その移動距離は約2000kmに及ぶ。バスで移動したが、殆どハイウェイを時速100km前後で走った。一般道路は交差点がサークルになっている。信号が余りないので、信号待ちは街中だけと言う感じ。ハイウェイは有料でカードで支払っていた。一部渋滞もあったが、概ねスムーズに走行できた。 |

| 5 | フランスは今、労働者の定年延長、60歳から62歳にすると言う法律改正案が出ていて、労働者はストライキに入っている。一部、交通機関に支障が出ている。例えば航空機の給油、ガソリンスタンドの給油拒否など。旅行中、バスはガス欠にならないように早めにスタンドに入って給油をした。ガイドさんの話では、フランス人は働くことを好まない。サマーバケーションは5週間あり、その前後になぜか急病になる人が多い。5週間+病欠でゆっくり休暇を楽しむ。そういうフランス人が定年を2年延長されるのは耐え難いようだ。 こういう定年延長の裏には、長寿社会で年金が増え財政破綻に瀕しているということ。日本と同様なお家事情がある。 |

| 6 | いつも海外を旅行するとき、車窓から眺めながら、送電線の鉄塔の大きさ(頑丈さ)、目に着く頻度、碍子の数、電線の太さ、電線の本数などでどのくらいの電圧で送電しているかを推測し、その国の工業力を把握するようにしている。フランスは(特別)高圧送電線が弱体な感じを受けた。ただし、走った場所が南部から西部だったので、誤解があるかもしれない。一般的には電力供給の信頼性をあげる(停電しない)ために、3相送電線(電線が3本で一回線)が2対、6本にするのが普通であるが、フランスは3本だけ(一回線)で送っているところが多い。これでは何か事故が起こると大きな停電を生じる。2回線にすることで信頼性は各段に向上する。 信頼度の計算を示すと、一回線の信頼度を0.9とする。これを2回線にすることで、信頼度は1-(1-0.9)(1-0.9)=0.99になる。信頼度1が完璧(故障ゼロ)を意味するから、0.99は非常に信頼度が高いことを意味する。ドイツやアメリカや日本はもちろん殆どの送電線が2回線で送電している。 もう一つ、落雷で送電線が故障するのを防ぐため、一番上に一本線を引っ張っている。これを架空地線と呼び、アースを取っている。こうすることで直接、雷が送電線に落ちることを防いでいる。ところがフランスでは、架空地線のない送電線をよく見かけた。多分、フランスでは雷が多くないのかもしれない。 |

| 7 | さすがワインの国だけあって、ワインがミネラルウォータ、コーラ、ビール、ジュースより廉い。ワイン通にはたまらない。南部はロゼ、中西部(ボルドー地方)は赤が多いようだ。余り種類がありすぎて、何がいいのかよく分からない。 |

| 8 | トピックとしては、村上 隆(むらかみ たかし)さんの現代アート展がベルサイユ宮殿の王の大居室、鏡の回廊、庭園などに展示されていること。期間は2010年9月14日~12月12日、 上の写真のコーナにも掲載したが、1600年代のベルサイユ宮殿の絢爛豪華な雰囲気の中に、カラフルなポップアートの人形や造形物が置かれている様は、率直に言って異様な不釣合いな感じを受ける。フランス人のガイドさんも同様なことを言っていた。彼は村上さんのポップアート作者としての芸術性は高く評価し、作品もすばらしいが、それをベルサイユに置くことには反対だと言っていた。 なぜ、ここに置かれているのか?聞いてみた。現在のベルサイユ宮殿の館主が現代アートに大変興味を持っているようで、この展示が実現したらしい。物議をかもしている。 |

| 9 | フランスでは、フランス語を英語に安易に置き換えることをしない。日本は英語に言い換えることが盛んに行われている。変な造語の英語まで登場する。 フランスは、自尊心が高い国だ。中世、近代の歴史を通して、世界の中心だった国であり、国の誇りを抱いている。英語圏に対する対抗心と言うと言い過ぎかも知れないが、フランス(語)の誇りを今なお、強く抱いている国である。英語で言うと、アイデンティティーが強い国だ。 |

| ヨーロッパ旅行をすると、各地の美術館に立ち寄ることが多い。日本ではめったに見られない有名な絵画を鑑賞することができる。今回のフランス旅行では、ゴッホの作品がたくさん見られた。 バスで移動中、添乗員さんから案内を聞くが、その中にゴッホについての詳しい話があり、その内容をまとめたので追記します。 ゴッホの生前に売れた絵はわずか『赤いブドウ畑』一点であった。巨匠ゴッホも、絵が売れず随分、生活に困窮していた。生活は殆ど弟テオの仕送りで賄っていた。天才と言えども世の中に認められるまで、見向きもされない芸術家の厳しい姿を垣間見ることができる。 それでは、天才、ゴッホの生涯について 1853年3月30日オランダのツンデルトに生まれる。1890年7月29日37歳で自殺。 父はテオドル・ファン・ゴッホ、母はアンナ。4つ年下に弟、テオがいる。 ゴッホは少年時代は無愛想で、頑固、気むずかしいという子であった。小学校卒業と同時に寄宿舎に入り、中学途中で中退。その後、おじさんの会社で、美術商であるグーピル商会に16歳で就職。オランダ、ハーグに勤務することになる。 1872年に弟のテオ君も入社する。この時からテオ君との文通は死ぬまで650通にも及んだ。1873年、ゴッホが20歳のとき、ロンドン支店勤務になる。そこで下宿先の娘(ウジェニ)と恋をし、はかなくも失恋する。失恋で生活が乱れ、勤務態度が悪くなり、1875年にパリ店に戻るが1876年に解雇される。 1877年にアルバイトや臨時教員などをしたが、父は牧師だったので、牧師を心だし、1878年アムス神学校で入学試験を受けるが試験の途中で退席。その後、ブリュッセルの伝道師養成所で学び、26歳で仮の伝道師となって献身的に布教布教活動をはじめる。 しかし、1879年、余りにもみすぼらしい有様が伝道師としてふさわしくないということで、伝道師の免許を剥奪される。その後も、しばらく炭鉱で伝道師の助手をしていた。 その後、1880年、27歳で画家を目だし、弟、テオから仕送りを受けながらブリュッセルで絵を学ぶ。テオはまじめに働き、認められて出世する。 1881年、パリの両親の元に帰り、ぶらぶらと生活したが、未亡人ケイサワーと恋に陥る。これも失恋し、両親の元を飛び出し、ハーグに行く。ここで従兄弟の助けを借り、生活を始めるが、売春婦(娼婦)シンと仲良くなり、彼女から性病(淋病)を移される。 この時代に田園地帯の絵を書いている。 しばらくして、また両親の元に戻り、絵を描き続ける。30歳を過ぎて、ぶらぶらとして絵を描いている男を周囲は疎ましく冷たい目で見る。マルホレイスンと恋をするが、彼女が自殺する。 1885年、父が脳卒中で死亡する。この頃に描いた絵は『ジャガイモを食べる人』など。そして、ルーベンスの絵を見て、アントワープのアントウェルペン美術学校に入る。 1886年、弟テオ君が出世してパリ本店に戻る。ゴッホもパリのフェル・コルモンの画塾に通う。この頃、印象派であるロートレック、ベルナール、ピサロ、ゴーギャンなどと親交を深める。 アントワープで見たことがある日本の浮世絵に感銘を受け、また新印象派の影響を受けて、画風は一変して明るく、ダイナミックな色彩に変わってゆく。筆触は新印象派の点描となる。この時期に200点の油絵を描いている。 1888年2月、パリでアルコールにはまっていたゴッホは明るい太陽を求めて南仏アルルへ旅立つ。日本の浮世絵に大変興味をもち、日本の版画に魅せられ、本当は日本に行きた かったが旅費がなかったので、南仏アルルへ行った。アルルは今まで住んでいた北フランス地方のどんよりした気候から明るい光を感じ、強烈な太陽が彼の才能を一気に開花した。 5月に黄色い家のカフェレストランに住み、アトリエを開いた。6月に『アルルの跳ね橋』『夏の麦畑』『郵便局員』『春の果樹園』など印象派の作品を描いた。この地にゴッホは新しい芸術村の建設を夢見て、何人かの知人に声をかけた。 10月になり、やって来たのは5歳年上のゴーギャンだけだった。 二人のアルルでの生活は経済的に苦しく、何とか弟テオの仕送りでやりくりしていた。ゴッホは友人ゴーギャンがアルルに来るまでに、出迎えるため12枚のひまわりの絵を壁にかけて、部屋を『ひまわり』の絵で埋め尽くそうと考えていた。 ゴーギャンがアルルに着く前に5枚のひまわりが完成していた。 その後、ゴーギャンが来てから7枚を完成した。そして二人の共同 生活が始まった。お互いに作品を批評し合い、当初は仲良くやっていたが、 次第に作風や考え方の違いから二人の心にすれ違いが生じてきた。 ゴッホは写生を重視した。情熱的でロマンティックなゴッホは ゴーギャンと言い争うようになり、アクサンという廉くて、きつい酒を飲み始め、 二人の生活が互いに耐えられなくなった。 ある日、ゴーギャンがゴッホの書いた「自画像の耳の形がおかしい」と評したことにかっとなり、カミソリを手にしたゴッホはアトリエで自分の左耳たぶをさくっと切り落とした。その切った耳たぶを洗って、紙に包んで売春宿に行き、売春婦に自分の形見だと渡した。 その後、帰宅して死んだようになったゴッホは市民病院に入院し、一命は取り留めた。この頃から、ゴッホは別人のようになり、発作を起こし、錯乱し奇行するようになった。性病が頭に上がったのだろう。 こうしてゴーギャンが来て2ヶ月の共同生活は破綻し終わった。 ゴッホはアルルから25km離れたオーベル・シュル・オワーズにあるサン・レミ・ド・プロバンス精神病院に転院した。 ここの院長ガシェは印象派の親しい理解者で、ゴッホは病室兼アトリエの部屋をもらい、時々起こる発作と戦いながら、渦を巻くような強烈な色彩の絵を描いた。ここで油絵147点、スケッチ123点を制作した。 そして7月に錯乱し、8月にはもう絵を描くことは不可能な状態になった。翌1月に弟テオに子供が生まれ、テオは子供に”ビンセント・バン・ゴッホ”と兄さんと全く同じ名前をつけた。 この頃、ブリュッセルの20人会という団体でゴッホの作品が注目されだしていた。パリに戻ったゴッホは銃で腹部を打ち、自殺を謀った。テオが死体のように横たわるゴッホを発見し入院させたが、2日後に亡くなった。 亡くなる前日、弟テオとゴッホは人生と自分の作画に対す考え方を真剣に話しあった。 ゴッホ37歳であった。・・・・・ ゴッホの『ひまわり』は12点あり、その一点が日本にある。 1987年に安田火災会場(現、損保ジャパン)が58億円で落札した。 現在は、損保ジャパン東郷青児美術館が所蔵している。 『医師ガシェの肖像』は、テオの未亡人ヨハンナによって、1898年頃にわずか300フランで売却されたと伝えられる作品である。 1990年5月15日にニューヨークのクリスティーズでの競売で、8,250万ドル(当時のレートで約124億5,000万円)で齊藤了英に競り落とされ、日本人による高額落札として話題となった。2010年現在でも、ゴッホ作品の最高落札額である。 近年では、2006年に『アルルの女(ジヌー夫人)』が4,033万ドルで落札されている。 |