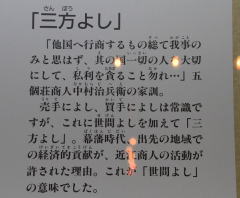

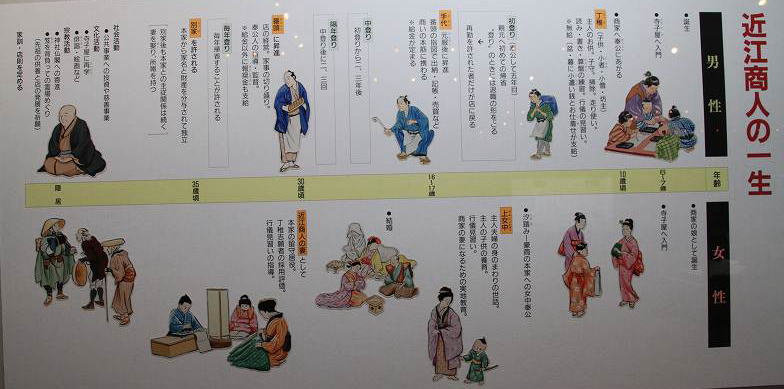

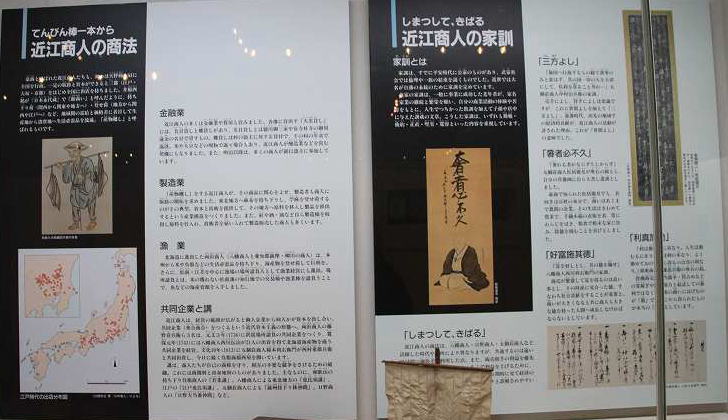

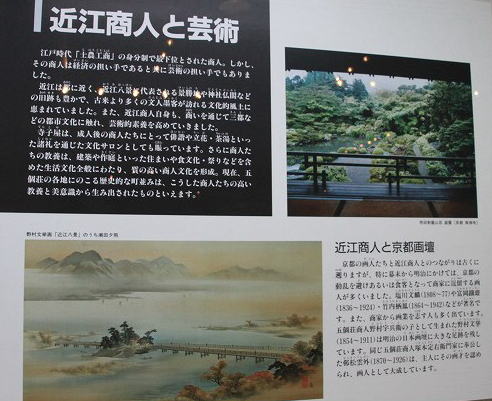

| 近江商人の街、東近江市五個荘石馬町、近江商人街で開催されている商家に伝わるひな人形めぐりをしました。その後、彦根に足を延ばし、井伊直助の彦根城を見てきました。 高速道路で1時間半ほどで行けるちょうどいい距離にあります。 『 ひな人形めぐり』イベントは3月23日まで開催されています。 近江商人と言えば、『三方よし』という言葉が有名です。これは1754年、中村治兵衛が書き残した家訓で『売り手よし、買い手よし、世間よし』の3者がいいのが商売の心得であるというもの。『売り手よし、買い手よし』は双方にとっていい商売であることは分かるが、『世間よし』とは、社会に貢献しなければいけないという意味だそうです。 原文には『三方よし』という表現はない。近年、『売り手、買い手、世間』の三者にとって利益があるような商売をしなさいという原文の意図を踏まえて、『三方よし』と言われたようだ。 原文は、『他国へ行商するもの総て我事のみと思わず、その国一切の人を大切にして、私利を貪ることなかれ』となっている。 日本三大商人とは、近江商人、大坂商人、そして伊勢商人を言うようです。 近江商人の家訓には次のようなものがあります。 ・始末してきばる:質素で、本気で取り組むこと 近江商法は八幡商人、日野商人、五個荘商人など活躍した時代により異なる。 共通するのは、遠い地域間の価格差を利用した点である。 また、相手の利益を優先して考えるため薄利で商売した。そこで、利益を上げるため、他人 の嫌がる苦労を進んで『木張り』、長期的に見て経済合理性を求めた『しまつ』をした。 『ケチ』と誤解させやすい『しまつ』の極意がここにあった。 ・陰徳善事:人に知れずに、善い行いをすること ・奢者必不久:奢れるもの必ず久しからず;松居遊見の座右の銘;遺訓 表向きは百姓の身分で、商いは農作業の合間の余業として行った。生活は極めて質素 で、手織り木綿の衣類を纏い、常にわらじをはき、粗食で粗末な家に住み、陰徳を積む ことを喜びとした。 ・好富施其徳:富をよしとし、其の徳を施せ;八幡商人、西川利右衛門の家訓、 商売が繁盛して、富を得るのはよいことだ。その財に見合った徳、すなわち社会貢献、 施しをすることが大切である。 ・利真於勤:利は勤ることに真なり、利益はおこぼれ 人生は勤るにあり、勤るは利の本なり:伊藤忠衛門の座右の銘 本来の商いに励むのが勤めで、そこから得られたものが本当の利である などがあります。 近江商人から現在の大企業に発展した会社は沢山ありますが、代表例としては、 高島屋、トヨタ自動車、伊藤忠商事、丸紅、白木屋、住友財閥、トーメン、ニチメン、兼松、武田薬品、日清紡、東洋紡、日生、ワコール、西川産業など |

|

| 近江商人の屋敷のひな人形 | |

|

|

| 金堂まちなみ保存交流館の入り口 | 保存交流館内の創作ヒナ?花 飾り |

|

|

| 街並みの立体縮図制作中(1/500)の職人さん この平面図に家の模型を載せるそうで、家の模型はすでに完成。 4月末頃には完成するそうです。 |

館内の創作ハナ飾り |

|

|

| 街角の標識板 | |

| 中江準五郎邸(入場料有料) | |

|

復興ヒナ |

| 近江の麻を使った 創作ヒナ、琵琶湖が白い砂で表現 | 二対造られて、一対は福島に送られたとか! |

土蔵の中のヒナ人形たち  |

こんな立派な土蔵に収納 しっくい壁の厚さが30cmもある。 扉と窓枠が何重にも段違い構造で湿気が 入らない |

|

|

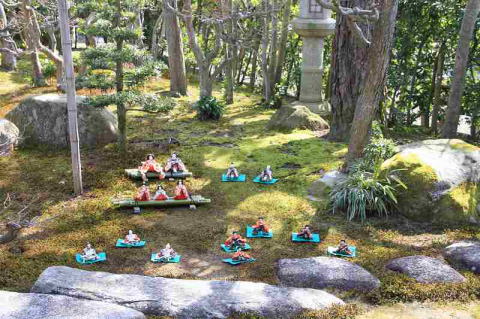

| 素晴らしく手入れが行き届いた日本庭園 | |

|

|

| 街角の標識 | 土蔵の窓、板に打った釘がごっつい |

|

|

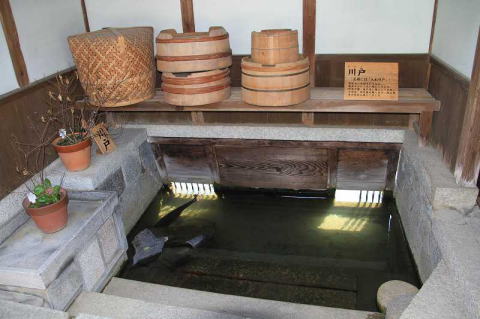

| 御殿飾りヒナ、京都御所を模ったらしい | 門の内側にある川戸 屋敷の周囲を流れる川とつながっている コイが出入りできる隙間がある |

明治時代のヒナ人形 |

土蔵の扉、30cm厚さと、段違いの構造 銀行の地下金庫のドアー並み |

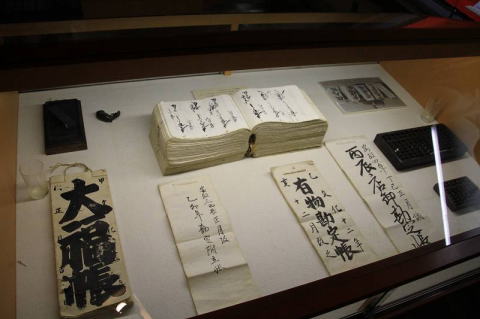

大福帳、勘定書類 世界初の複式簿記を考案していたらしい。 |

|

土蔵の内部、2階の部屋 |

台所、かまど(2連)、炭俵、炭壺、 釜の上には『せいろ』など懐かしい。 子供の頃の田舎の台所はこうだった。 |

|

|

| 天秤を担いだ近江商人、行商の姿 | 土蔵の分厚い窓 |

外村繁邸入り口 |

|

庭に並んだひな人形たち |

|

部屋に飾った行商姿像 |

竹のヒナ 竹取物語のようなかわいい人形?? |

|

その他の人形 |

| 近江商人博物館 近江商人の商人道と歴史を学ぶ場所 |

|

|

博物館内の展示 |

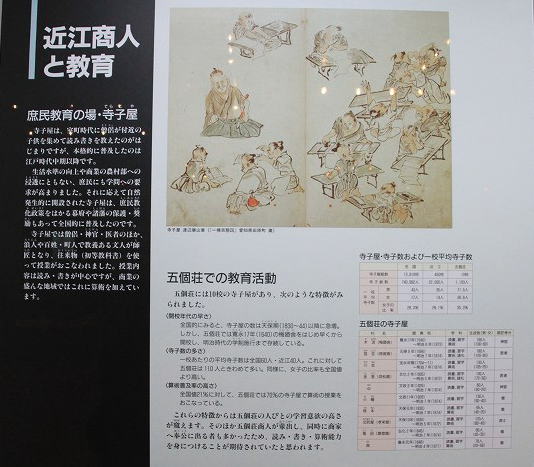

近江商人が凄かったのは、女性も寺子屋で教育し、女性を戦力化したこと。 長い間、行商に出て主人が家を空けている間は、妻がしっかり家を守った |

|

近江商人の商法、家訓など |

|

|

|

|

|

| 彦根城 | |

|

お城の石垣、石組み |

ひこにゃんが天守閣前に登場 |

上の写真の橋からの眺望 |

外観は修復されて大変きれい 建設当時のままなのは、姫路城と***城だけらしい。 3層構造で、2層、3層に上るには急な階段(はしご)を登る。 |

小窓からの眺望、向こうは琵琶湖、 春霞で映らない 天守閣からの眺望は素晴らしい。 |

名庭園 玄宮園 ここがベストショットの場所だそうですが、水が空の池 |

名庭園の玄宮園 ただ今、工事中 水を抜いている |

|

茶室 |