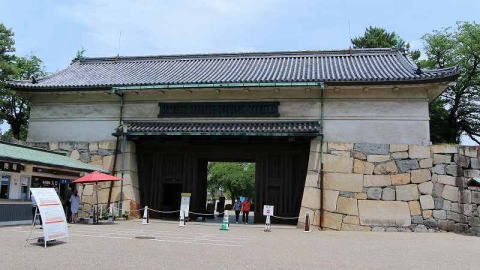

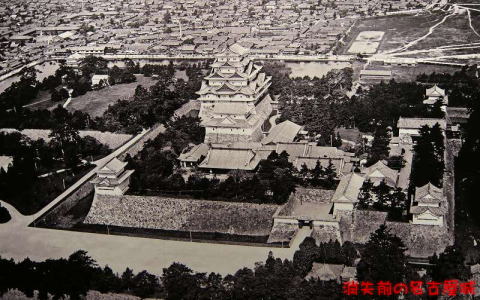

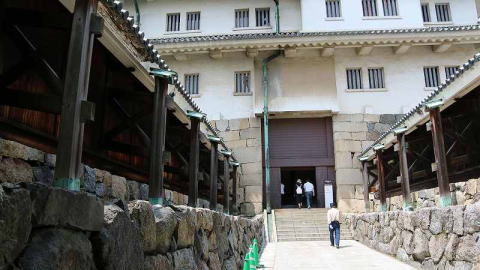

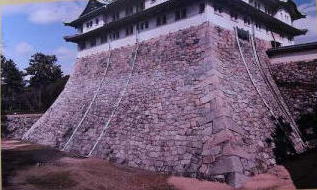

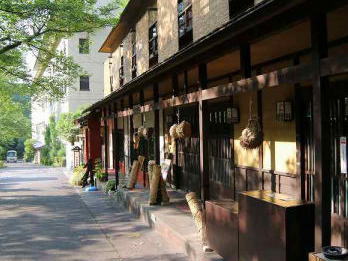

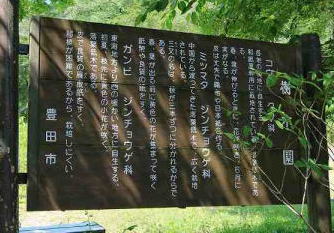

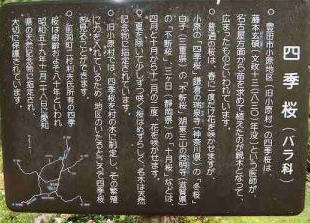

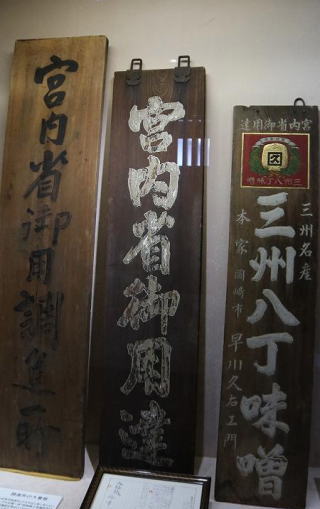

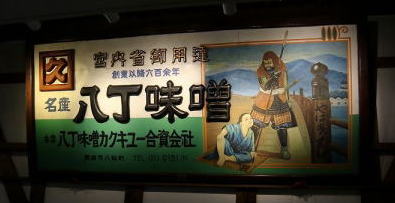

| 以前に、取引先の知り合いの方に連れて行ってもらった名古屋名物『ひつまぶし』の味わいが忘れられず、 やっと念願が叶い、家内と出かけた。 この店は尾張一宮名鉄百貨店7階にある老舗うなぎ家で、下の看板を掲げている。   この店の『ひつまぶし』は3,080円(税込) この店の『ひつまぶし』は3,080円(税込)ランチタイムです。 定番『ひつまぶし』は右の写真のとおり、 『ひつ』にしっかりご飯とうなぎが入っている。 この店のうなぎは、柔らかくさっぱりした味付けで、うなぎ独特の脂っこさはなく、食後もすっきりした感じで、しつこくはない。 早めに家を出て、11時開店に合わせ入ろうとあらかじめ予約して行ったが、駐車場の入り口を探すのに手間取り15分ほど遅れた。 店内には多数のお客が入っていた。正午に少し間があるのに、もう順番待ち状態。 それほど人気がある。事前予約していたので予約席に案内され、待ち時間ゼロで念願の『ひつまぶし』を頂いた。店のURLは下記のとおり http://www.menkui.jp/php/myshopunagi/search/makeHtml.php?dk=0&dataNo=K4310001 今回のミニ旅行は、これが目的だったので、お腹が満腹になり満足したが、せっかく名古屋まで来たので、午後は名古屋城⇒徳川美術館を見学し、猿投温泉(さなげ温泉)『金泉閣』に泊ることにした。 往路は第二京阪道⇒京滋バイパス⇒名神高速を一宮西ICまで走り、その後は一般国道を20kmほど走行。 夕方、『金泉閣』の駐車場に着いた時の燃費は32.6km/リッターという驚く高燃費になった。外気温は30度で、エアコンはON(設定24℃)状態。走行距離は200km。 猿投温泉は豊田市のはずれにあり、ネットで調べると『ラジウム温泉』ということだったので行ってみることにした。ラジウム温泉は別名、ラドン温泉とも言れる。 どういう効能があるのか少し調べてみた。 東日本大震災の津波で、福島第一原発が水素爆発し放射性物質が関東付近まで飛散するというニュースがあった。東京都に住んでいる孫が被爆しないか心配で、状況が落ち着くまで1週間大阪に呼び寄せた。その時に、東京の放射能汚染がどの程度か心配だったので、ガイガーカウンターを買っていた。これはロシア製の電池で動作する簡便型の放射能計測器。  猿投温泉はラドンを含むと聞いていたので、放射能の強さを測ってみようと思い、左のガイガーカウンターを持参して、源泉のお湯を測定してみたが、自然界の放射性レベルと変わりがなかった。その程度のラドンしか含んでいないということかもしれない。 逆に、計測器が反応するぐらい放射能が含まれているとすれば、源泉を飲むと内蔵被ばくすることになる。まずは安心ということか。 ラジウムを含む温泉水(鉱泉水)からラドンという気体(ガス)が発生し入浴中に呼吸により肺から体内に取得されます。そして血液に溶け込んだラドンが全身に運ばれます。ラドンは強力なイオン化作用を持っているので、人体内でいろんな治療効果が期待され、新陳代謝が活発になり、免疫力や自然治癒力が高まる。 これが『ホルミシス効果』と呼ばれるもの。ラジウム温泉の効能は、ラドンの効能ということです。 では『ラジウム』という物質はどういうものかですが、1898年、ポーランドの科学者キュウリ夫人が初めて発見した物質で、『ラジウム』と命名されました。 その後、ウランが発見され、ウランは自然界に存在する一番重い物質(元素)です。重いということは、原子量が大きく、不安定な物質で、常に放射線(α線、β線、γ線)を出しながら安定した物質になろうと変化し続けます。このウランが原子崩壊をする途中の段階にあるのがラジウムです。ラジウムはさらに気体のラドンになり、さらに崩壊が続き、最終的に鉛となって安定した物質になります。 ですから、ラジウム温泉やラドン温泉と言われる温泉地には地中にウラン鉱がある証拠です。ラジウム温泉で有名な三朝温泉は岡山県と鳥取県境にある人形峠の近くにあります。人形峠はウラン鉱山として有名です。現在、ここのウラン鉱石はウラン含有量が低く採掘しても採算に合わないことが分かり閉山されています。 有名なラジウム温泉は北海道の二股ラジウム温泉、秋田県の玉川温泉、山梨県の増富温泉、鳥取県の三朝温泉などがあります。 特に、三朝(みささ)温泉は、高濃度のラドンを含む世界屈指の放射能泉です。 呼吸したり、飲むことで抗酸化機能が高まり、老化や生活習慣病の予防に役立つそうです。 またミネラルを豊富に含んでいますので飲用にも最適です。 金泉閣は山間に佇んだ静かな温泉です。宿は金泉閣だけです。それ以外に中華料理店、その他、研修室?などが建っています。 200mぐらい離れたところに、日帰りの温泉(『金泉の湯』)があります。 すぐ横を谷川が流れていて、鈴が滝不動明王と滝があり、行者の修行場だったようです。 ここで印象に残ったのは、手入れされた杉苔が大変きれいだったことです。 また、周囲にはもみじが沢山生え、秋の紅葉の季節は最高だろうな!と思いました。 温泉は金泉閣の5階(最上階)に古代桧の湯ぶねの大浴場があり、離れの温泉(金泉の湯)も無料で利用できるということで、両方のお湯を楽しみました。 ホテルのロビーと5階の大浴場、金泉の湯に源泉の水汲み場があります。ペットボトルを持参すれば、一人10リットルまで無料で持ち帰りができます。 この水は3日過ぎれば、ラドンが消え、効能が無くなるそうです。 翌日は、『和紙のふるさと館』と呼ばれる展示館と工房を訪ねました。展示館には和紙で作った工芸品や絵画などが沢山展示されていました。和紙工房ではコウゾ・ミツマタの木の皮から和紙を作る手作業をやっていました。 駐車場から『和紙のふるさと館』に行く道の両側にたくさんのもみじと桜が植えられています。秋には紅葉と桜の花の両方楽しめると職員の方からお聞きしました。 珍しい秋に咲く桜(四季桜)が植えられています。 その後、岡崎城に行き、城内の庭園の茶屋で名古屋名物、味噌カツを食べました。八丁味噌をかけた大きなカツを堪能しました。 昼食後、岡崎城を見学。この城も鉄筋コンクリート造りで再建されたものです。 岡崎城の見学を終え、八丁味噌の老舗『角久(カクキュー)』に立ち寄り、味噌作りの見学をさせてもらいました。ここは創業が1645年、現在の当主は19代目ということです。もう一軒の八丁味噌会社は『まるや八丁味噌』で、何と創業は1337年から680年も続いています。ここは10年ほど前に見学しました。   八丁味噌は岡崎城から八丁(872m余り)離れたところにある味噌屋ということで、距離が八丁の土地以外は八丁味噌とは言えないそうです。現在、八丁味噌会社はカクキューとまるや八丁味噌の2軒があります。どちらも大きな規模の会社です。 帰路は名古屋環状道路⇒名古屋湾岸道路⇒新名神高速⇒京滋バイパス⇒第二京阪高速で帰りました。途中、名古屋~亀山間が工事で1車線規制になり、大渋滞で1時間ほど無駄になりましたが無事に帰宅しました。 全走行距離は458kmで、往復の燃費は26.5km/リッターでした。 帰りは晴天で気温が31度を超え、エアコンをガンガンつけて走ったことと、約1時間渋滞に巻き込まれたことで、燃費は少し悪くなりましたが26km/Lを超えました。 続いて、見学した場所の写真とコメントを掲載します。 名古屋城  名古屋城の正門は左下の橋を渡り右手にあります。  名古屋城の城門 思ったほど、大きくなくて、  特別な門という感じがない。 特別な門という感じがない。姫路城の門の方が趣がある。  城門をくぐり、城内に入ると金のシャチが展示されています。 勿論、レプリカだが大きさは同じもの。 名古屋市の河村市長が発起して、名古屋城を木造に建て直すという動きをしています。そのための寄進を募っていました。 個人的にも、お城は木造に限ると思います。 城内の小砂利の道路を進むと、名古屋城の写真スポットがある。 テレビで放映される場所。 ここが一番美しいようだ。 手前の白壁の建物が西南隅櫓(すみやぐら)。規模と構造は東南隅櫓と同じですが、解体修理が終わったところで真新しい佇まいを見せていました。  関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は慶長14年(1609年)豊臣方の報復の備えとして名古屋城の築城と、清須から新城下への丸ごと引っ越しを決定。この新たな基盤割が現在の名古屋の原型になっている。 関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は慶長14年(1609年)豊臣方の報復の備えとして名古屋城の築城と、清須から新城下への丸ごと引っ越しを決定。この新たな基盤割が現在の名古屋の原型になっている。1610年に家康は加藤清正、福島正則ら西国大名20家に普請を命じた。天下普請。 天守や櫓の工事は小堀遠州、中井正清らに命じ、1612年にほぼ完成した。 初代藩主は家康9男の徳川義直が入り、以降、名古屋城は御三家筆頭尾張徳川家の居城として栄えた。 明治維新後、名古屋離宮としてその美しい佇まいを誇った名古屋城は、昭和5年(1930年)、城郭建築の初の国宝に指定された。昭和20年(1945年)名古屋空襲により本丸の殆どを消失。その後、天守再建の声が高まり、昭和34年(1959年)ついに天守が再建された。鉄筋コンクリート造り、城内にはエレベータが設置されている。  天守閣の入り口 両側の道路は古いまま残っている感じだった。  天守閣の基礎になる石垣の石組 扇勾配と言われる石組みで、加藤清正が得意とした技法と言われています。  天守閣の金鯱(シャチ) 天守閣の金鯱(シャチ)天守の棟の左右に取り付けられている。 シャチは空想上の生き物で、水を呼ぶと言われ、火除けのまじないとされてきた。 名古屋城創建時の金鯱は徳川家の権力・財力を誇るもので、鱗に貼られた金の量は慶長大判で1940枚と言われています。 名古屋城本丸御殿 尾張藩主の住居・政庁として使用するため慶弔20年(1615年)、徳川家康により建てられた書院造の建物です。天守と共に国宝に指定され名建築として知られましたが、昭和20年の空襲で天守と共に焼失しました。(何ともったいない!!) 平成21年から復元工事を開始、平成25年に玄関と表書院、平成28年に対面所と下御膳所の公開が始まりました。 この御殿は木曽の天然ヒノキをふんだんに使い造られています。桧の香りが漂う建物に入ると、まずトラの障壁画に圧倒されます。  この障壁画は模写したもので、当時の色彩を復元しています。 ふすまの引手金具や長押(なげし)の釘隠(くぎかくし)等、いろんなところに使われている金具も部屋の威厳を高めています。 完成は平成30年に予定されています。  ぜひ、再度訪れて見たい豪華絢爛の佇まいです。 ぜひ、再度訪れて見たい豪華絢爛の佇まいです。表書院の座敷飾り 表書院の下段の間から、上段の間を見た写真です。 下段の間は花鳥画で埋め尽くされています。 中央の敷居から奥は一段と高くなっています。 正面のふすまを開けた奥に松の木が描かれた上段の間が見えます。  藩主が座る「上段の間」は床(左手)や天井を一段高くし、床や違棚、付書院、帳台構という座敷飾りが施されています。 格式を重んじる豪華な表書院となっています。  全く節(ふし)のない特選の桧の柱、上下の敷居、柱に組み合わされた障子とぴったりと合う木造りは目を奪われます。 柱の下に金色に輝く釘隠の金具が見えます。  対面所 上段の間の様子 上段の間には京都の風景が描かれ、藩主の私的な対面の場に相応しい落ち着いた空間が広がっています。 この部屋は贅を尽くした客間で応接間です。 ふすまは、漆の黒塗で金の飾りが施されています。 床の間にも豪華な絵が描かれた最高傑作です。  応接間(客室)の天井は高く持ち上げられた二重折上げ小組格天井で、格縁には黒漆を施し、天井板には金箔が押してあります。 欄間を高くし、一層広々とした空間を演出し威厳を誇っています。 長押(なげし)の釘隠しも一段と凝った彫刻が施されています。 徳川美術館  名古屋城を後にして、徳川美術館に移動し、館内の見学。 ここは徳川御三家の尾張藩の宝物を展示しています。 名古屋城から約3km東に離れたところにあります。 館内は撮影禁止だったので、ここの写真はなしです。  徳川園(庭園) 徳川園(庭園)美術館の左手に庭園があります。庭園には広い池があり、たくさんの錦鯉が泳いていました。 右の写真は池に育った『ミズカンナ』の清楚な花です。 この庭園にはたくさんのもみじが植えられているので、秋の紅葉の季節は素晴らしい景色を楽しませてくれると思います。  落ち着いた庭園の池にスイレンが咲き、鯉がゆったり泳いでいました。   鯉の餌場で、エサを売っているので、入園者が餌をやるのでしょう、丸丸太った錦鯉が沢山泳いでいます。 鯉の餌場で、エサを売っているので、入園者が餌をやるのでしょう、丸丸太った錦鯉が沢山泳いでいます。大きな鯉が水際に近づいてきて、大きな口をパクパクあけて、ばちゃばたやと音を立てながら食べる姿に圧倒されました。 ゆったりした街中の公園。 当時の徳川家の力を見せつけています。 猿投(さなげ)温泉 金泉閣 宿泊先の猿投温泉、唯一のホテル『金泉閣』に着く。 山の中の一軒家という感じ。それにしては立派な建物で、5階建、5階が大浴場になっている。   金泉閣の建屋に連なって2階建ての木造の家がある。 金泉閣の建屋に連なって2階建ての木造の家がある。軒下に藁で造った筒やテルテル坊主のようなものがぶら下がっている。 これは花火の道具だ。   近くに鳥居と社と滝がある。不動明王が祀られている。 どうやら、ここは昔、修験者の行場であったらしい。  山の緑がきれいな場所。 周囲には一面に杉苔が一面に生えていた。 杉苔はなかなかうまく育たない。生やすのは難しい苔だが、ここは自然に育っている感じがする。 また、もみじが沢山生えているので、秋の紅葉の季節は素晴らしいと思う。 もう一度秋訪れて見たい。 和紙のふるさと      和紙で作った創作のオブジェが沢山並んでいた。 和風の照明器具もある。 LED電球を使わないと、白熱電球は火災が心配!  数名の女性が和紙作りに励んでいた。 コウゾ・ミツマタの皮を蒸して、あくを取り、表皮をはぎ、繊維だけをそぐ。繊維に混ざっている汚れやごみを手で丁寧に除去して、真っ白い繊維だけにする。 これを煮焚いて、ドロドロにした液を抄く。 一連の作業をやっていた。 岡崎城 岡崎城の起源は15世紀前半までさかのぼる。1531年に松平清康(家康の祖父)がこの地に築城した。1542年、家康はこの岡崎城で誕生した。その後、6歳で織田信秀(織田信長の父)、8歳で今川義元の人質となり、子供の頃は他国で過ごした。  1560年の桶狭間の戦で、今川義元が戦死したことを機に19歳で自立した。 以来、岡崎城を拠点に天下統一と言う偉業の足掛かりを固めた。 1570年に家康は本拠地を遠江浜松に移し、嫡男信康を岡崎城主とした。1579年信康が自刃したあと、重臣の石川数正、本多重次を城代とした。1590年に家康が秀吉により関東に  移されると、秀吉の重臣、田中吉政が城主となるが、家康が江戸に幕府を開いてからは、譜代大名にここを守らせた。 移されると、秀吉の重臣、田中吉政が城主となるが、家康が江戸に幕府を開いてからは、譜代大名にここを守らせた。江戸時代、岡崎城は「神君出世の城」として神聖視され、本多氏、水野氏、松平氏と格調の高い譜代大名が城主となった。石高こそ5万石と少なかったが、大名は岡崎城主になることを誇りと  したと伝えられる。 したと伝えられる。明治維新後、新しい時代に城は不要ということで、大部分の城郭は取り壊され、岡崎城も明治6年から7年にかけて取り壊された。 堀と石垣が昔日の面影をわずかに残すだけであったが、岡崎の象徴である天守閣を再建しようという市民の思いが強く1959年(昭和34年)にほぼ昔どおりの外観の天守閣が復興された。鉄筋コンクリート造り。 八丁味噌老舗 角久(カクキュー)工場見学 八丁味噌は、角久とまるやの2社がある、今回はカクキューさんを見学した。  大きな工場で、両社ともに古い木造建物で創業以来の長い歴史を感じる。  案内(ガイド)は1時間毎。個人の場合は予約をしておいた方が良い。 案内(ガイド)は1時間毎。個人の場合は予約をしておいた方が良い。幸い、少し先のグループに入れてもらった。 バスの団体が入れば、その都度案内している。 ベテランの案内嬢(綺麗なおばさん)が巧みな話術で、冗談を交えながら楽しく味噌の造りを教えてくれる。 右の写真は昔の作業場を復元した様子。 手前の大きな窯で大豆を蒸して、酵母菌を混ぜ発酵させる。発酵は2階の床に並べて行う。  発酵した大豆をおにぎりの様な団子に丸めるのが八丁味噌の特徴。 発酵した大豆をおにぎりの様な団子に丸めるのが八丁味噌の特徴。2階の床は竹で編んだ簾のようになっていて、一階の窯の熱と蒸し器の蒸気が2階に上昇し、程よく調和し発酵に適した温度と湿度になる。エアコンがなかった時代に先人の知恵が素晴らしい。 発酵した大豆を直径2m  、深さ3m弱もある大きな木の樽(たる)に仕込む。 、深さ3m弱もある大きな木の樽(たる)に仕込む。樽は専門の樽職人がおり、昔は竹の輪っかをはめて箍(たが)とした。今は竹の箍を造れる職人が居ないので、鉄の棒を箍にしている。 写真の樽は昔ながらの竹の箍を締めている。 この竹の箍は50-60年持つらしい。木の樽はもっと長く使えるそうだ。  八丁味噌は仕込んでから少なくても2年熟成させてから出荷する。 八丁味噌は仕込んでから少なくても2年熟成させてから出荷する。八丁味噌は熟成期間が長いので、色は黒っぽい。 (普通の味噌は、1年で出荷する。)   八丁味噌は大豆だけ使う。(普通の味噌は大豆と米などを使う) 八丁味噌は大豆だけ使う。(普通の味噌は大豆と米などを使う)仕込みの際に一番重要なことは、塩と水をどういう加減で混ぜるかということ。 これは社主や工場長の重要な仕事だった。 塩加減で、味噌の味が左右される。 仕込が終われば、木の蓋をしてその上に石ころを円錐形に積み上げる。八丁味噌独特の方法である。 樽の自重が2トン、中に入る味噌が6トン、石ころの重さが2トンという具合だそうだ。 こうして2年間熟成させる途中で、発酵が進み内部の味噌がゆっくり循環し均質の八丁味噌ができる。 この巨大な樽を赤く塗られた鋼鉄製の基台ごと特製のフォークリフトで持ちあげ、出荷場に運び、袋や瓶などの容器に詰め替える。 案内嬢(おばさん)と直径が2mもある巨大な樽 人が小さく見える。    宮内省御用達の看板、 日本食ブームで味噌や醤油の輸出が増えているそうだ! 今回の旅行はこれでおしまい!。 尾張、水戸、紀州藩は徳川御三家として江戸時代の長い間、特別の格式を誇ってきた。『尾張名古屋は城で持つ』と言われた。 今はトヨタ自動車、および自動車関連企業で持つという感じ。 猿投温泉は山の中の一軒家であるが、建物は鉄筋コンクリートで、きれいに清掃、手入れされた庭園や周辺の清掃など良く手が行き届いていた。多分、たくさんのサラリーマンOBの方々が日帰り温泉を楽しんだり、泊ったりしているのだろう。 露天風呂で、一人のお爺さんと出合った。車で15分ぐらいの近くに住んでいる方で、無農薬で稲を栽培している。田植えの後、雑草取りが終わったので、体を休めるために来たと言っていた。こういう湯治がゆっくりできる日本は素晴らしい。。 近くには、トヨタ自動車の保養所や研修センター等がある。 |