| Date | 移動 | ルート | エアーライン | クラス | 所用時間 |

| 8月23日 | 伊丹⇒成田 | 国内線 | JAL | エコノミ― | 1時間 |

| 8月23日 | 成田⇒デリー | 国際線 | JAL | プレミアムエコノミ― | 8時間半 |

| 8月27日 | デリー⇒成田 | 国際線 | JAL | ビジネス | 8時間 |

| 8月28日 | 成田⇒羽田 | リムジンバス | 45分 | ||

| 8月28日 | 羽田⇒伊丹 | 国内線 | JAL | エコノミ― | 1時間 |

インド国旗

サフラン色(橙)は勇気と犠牲、白色は真理と平和、緑色は大地と誠実を表す。

中央の法輪は古代文明を象徴している。

2018年9月9日(日)

(北)インドのゴールデン・トライアングルを巡る

宮殿ホテルと、インド8つの世界遺産 6日間

2018年8月23日~28日

JTB旅物語 S989-6P

| Date | 移動 | ルート | エアーライン | クラス | 所用時間 |

| 8月23日 | 伊丹⇒成田 | 国内線 | JAL | エコノミ― | 1時間 |

| 8月23日 | 成田⇒デリー | 国際線 | JAL | プレミアムエコノミ― | 8時間半 |

| 8月27日 | デリー⇒成田 | 国際線 | JAL | ビジネス | 8時間 |

| 8月28日 | 成田⇒羽田 | リムジンバス | 45分 | ||

| 8月28日 | 羽田⇒伊丹 | 国内線 | JAL | エコノミ― | 1時間 |

भारत गणराज्य

(Bhārat Gaṇarājya、バーラト・ガナラージヤ)

インド共和国(Republic of India)

見慣れない文字はヒンディ文字、上に引いた直線が一つの単語(意味)を示すそうだ。

| 概 要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| インドのごく一部で、ゴールデン・トライアングルと言われるインドの北の観光ルートを駆け足で回った。『これで「インドへ行った」と言えても、インドが分かった!』とはとても言えないが、大国インドの一端に少し触れることができた気がする。 数千年前に『世界4大文明』発祥地の一つであるインダス文明を生んだ国で、宗教、文化や風俗・習慣など、大変奥深いものが定着した国だ。 中国も同じだが、歴史が古いほど近代化に立ち遅れた面は否定できない。しかし今、中国も然りだが、インドは急速に近代化の道を辿り始めている。 アジアやアフリカや南アメリカ諸国は大航海時代以降、西欧列強の植民地とされ、長い間搾取されてきた。ここインドもまた、英国、オランダ、フランスなどの東インド会社時代から始まり、イギリスの植民地となったが、第二次世界大戦後、1947年8月15日に独立を果たし、立憲共和国になった。 13億人以上と言われる国民は今、目覚め、大きな経済成長が期待される。正確な人口は分からない。その理由は周辺国から越境し住み続ける人々が無戸籍者となっている。その数は不明で、半端ではないらしい。 5月末に行ったスリランカ(旧・セイロン)もまた、インドと同様にイギリス植民地として統治されてきたが、1948年2月4日に英連邦セイロンになり、1972年に共和国になり、正式にスリランカとして独立を果たした。 スリランカは北緯6度~10度の熱帯にあり、インドは北緯8度~37度にある。 インドは東西に約3,000km、南北に3,200kmのV字型の大陸となっている。 スリランカは九州と同じくらいだから、インドの広大さが分かる。 インドとスリランカの経済規模と世界ランキング状況?

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ランク | 国名 | ㎢ | 地域 | 人口 | 人口密度 (人口/㎢) |

| 1位 | ロシア | 17,098,242 | ヨーロッパ | 14,399万人 | 8.4 |

| 2位 | カナダ | 9,984,670 | 北米 | 3,666万人 | 3.6 |

| 3位 | アメリカ | 9,833,517 | 北米 | 32,589万人 | 33.1 |

| 4位 | 中国 | 9,596,960 | アジア | 139,008万人 | 144.8 |

| 5位 | ブラジル | 8,515,770 | 中南米 | 20,768万人 | 24.4 |

| 6位 | オーストラリア | 7,741,220. | オセアニア | 2,476万人 | 3.2 |

| 7位 | インド | 3,287,263 | アジア | 131,690万人 | 400.6 |

| --- | |||||

| 62位 | 日本 | 380,000 | アジア | 12,675万人 | 333.5 |

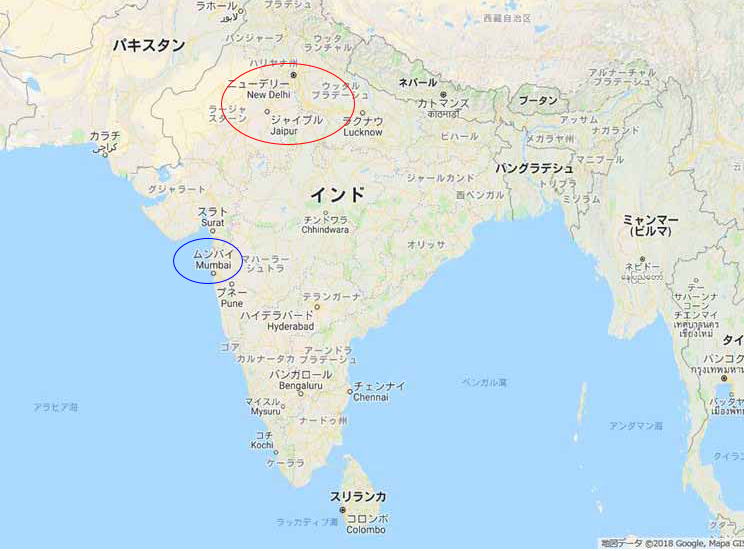

| 人口密度を見ると、日本とインドはほぼ同じ。 国土面積は日本の約9倍、人口は約10倍の国だ。今回の旅行は、下の地図の赤い楕円の付近を周遊した。ほんの一部、 |

インドと周辺の国々

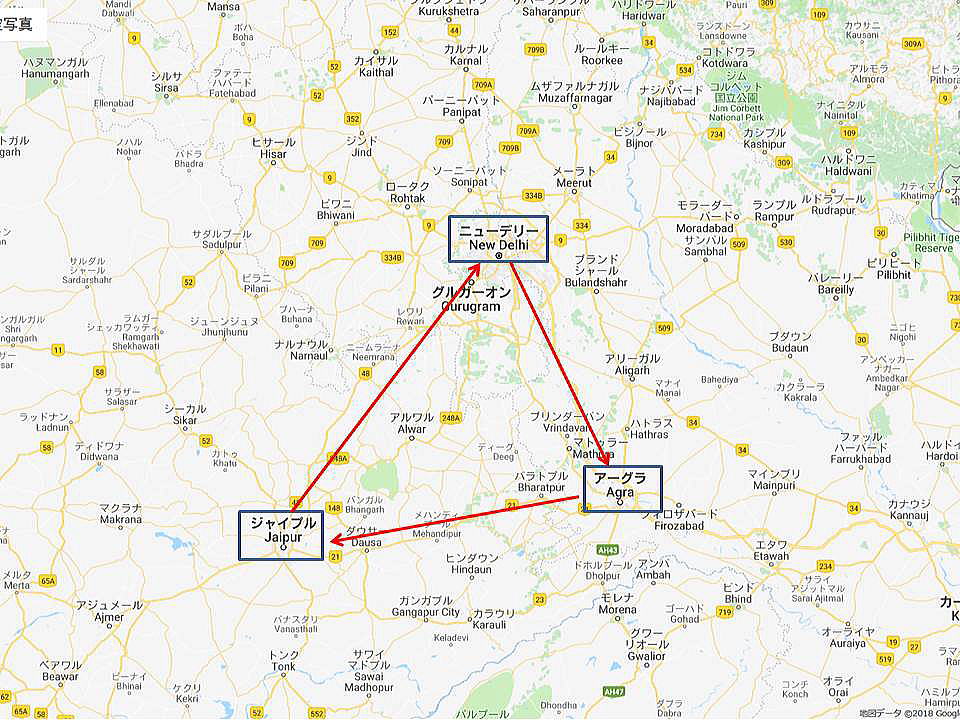

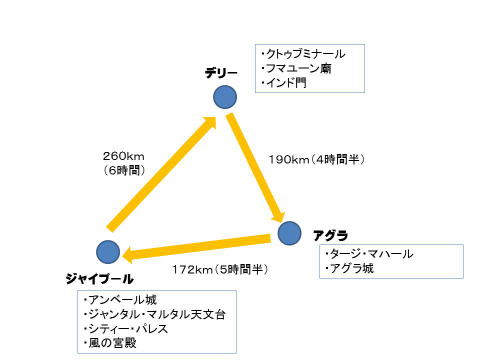

今回、回った北インドの3大観光都市

インド最大の都市は上図の西海岸にあるムンバイ(ボンベイ)で、

住民が2億人を突破するそうだ。(日本の人口1億2千万人より多い)

| ■この旅行の目的 | |||||||||||||||||

| 5月末に、スリランカ(旧・セイロン)を観光し、日本では見られない戒律の厳しい南伝(小乗)仏教の寺院や、僧侶や、敬虔な仏教徒の姿を見て感嘆した。 仏教は釈迦がインド中東部のブッダガヤの菩提樹の下で悟りを開いた宗教だ。 インドは世界3大宗教である仏教の発祥の地でありながら、ヒンズー教徒が国民の80%以上を占めている。何故そうなっているのか興味が湧いたので、現地に行きヒンズー教と仏教の違いを肌で感じて見たかった。 |

|||||||||||||||||

| ■深遠なインドの宗教;ヒンズー教 | |||||||||||||||||

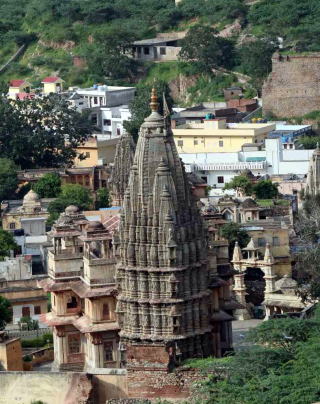

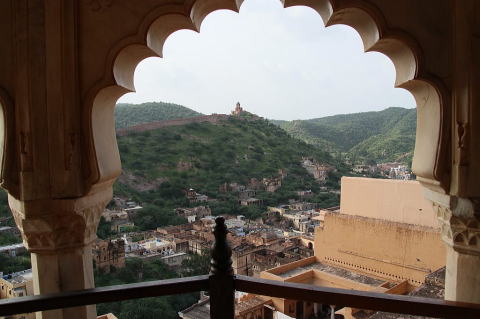

| BC3000とも5000年とも言われる『インダス文明』発祥地(文字は未解読) 世界4大文明は、大河の肥沃なデルタ地帯に勃興した。 中東(イラク)のチグリス・ユーフラテス川、インド北西部のインダス川、中国の黄河、エジプトのナイル河周辺の4か所。インダス文明の文字は未だ解読されていない。 BC10世紀頃、アーリア人が北西部周辺より進入、先住民(ドラヴィダ人)を支配。 BC500年頃、聖典『ヴェーダ』が生まれる。 ヒンズー教はバラモン教と土着信仰が融合して生まれたとされる。 ヒンズー教は多神教で、神話がたくさんある。有名な3つの神様がある。世の中の仕組みを創造するブラフマー、仕組みを維持するヴィシヌ神、世の中の仕 組みを破壊し新しい芽を葺かすシヴァ神がある。  ヒンズー教は信ずるもの、生活様式、カーストが一体渾然となったもの。 ヒンズー教は信ずるもの、生活様式、カーストが一体渾然となったもの。特定の開祖や聖典もなく、教団として組織化もされてもいないが、カースト制を守り、特有の儀礼・風習を続けることを法にしている。 ヒンズー教寺院は独特の建築様式である。 左の写真を見て下さい。 アンベール城から見たヒンズー教寺院 BC500年頃、ヒンズー教徒であったゴータマ族の王子だった釈迦が出家し悟りを開き仏教を開祖した。 同じ頃、ジャイナ教が生まれた。ヴァルダマーナが開祖。カースト制を否定、厳しい戒律と苦行によって解脱に至ろうとする教え。 不殺生、無所有が強調される。 |

|||||||||||||||||

| ■カースト制 | |||||||||||||||||

| バラモン教時代に生まれた身分、職業の差別制度 階級により、職業が細かく区分され、自分の属するカーストに決められた仕事以外 の仕事には就けない。カースト(身分)は世襲されるので、職業も自動的に同じ職業 が世襲される。

カーストに属さない番外の身分として『不可触民』と呼ばれる人達が居た。 不可触民は、ヒンドゥー社会の中でも最下層階級に置かれ、「触れると穢れる人間」として扱われてきた。不可触民は、触れてはいけないだけでなく、見ることも、近づくことも、その声を聞くことさえいけないとされた。 また、他のヒンドゥー教徒と同じ神を信仰しているにもかかわらず、ヒンドゥー寺院への立ち入りが禁止され、ヴァルナに属する上位4身分のヒンドゥー教徒(カースト・ヒンドゥー)たちが使用する井戸や貯水池の使用さえも禁止されていた。このように、不可触民(ダリット)は、社会的に分離され、きびしい差別の被害をこうむってきた。 科学的見地から、インド人と彼らの 遺伝子に全く違いは見られないので、人種的には全く同じ人種である。ただ、紀元後1世紀~3世紀のヴィシュヌ法典にダリットの記述があり、その後、7世紀以降次第に身分制度が強くなり差別が露わになって行った。 この1500年以上にわたるカースト制がインド社会に深く根着いてきた。 独立後、1950年に、インド憲法はカースト制を廃止・禁止した。 しかし、長い間、人々の生活、社会制度に定着したカーストは、法律で禁止しても、すぐになくなるものではない。都市部はカーストの意識、風習が薄れて来つつある。 不可殖民と呼ばれた人たちの中から、有能な人は大臣になった人が出てきた。田舎では今なお、カーストが根強く残っているところもある。 特に、結婚は今もなお、同じカースト同士で行われることが多い。結婚は親が勧める(認める)相手とお見合いし、結ばれることが今でも多い。カーストが違う者が結婚しても、生活様式が違うので、うまくゆかないことが多い。 恋愛結婚は、若者の間に次第に増えてきている。 |

|||||||||||||||||

| ■菜食主義者(ベジタリアン)が多い;現地ガイドのPKさんもベジタリアンだった。 | |||||||||||||||||

| ヒンズー教も仏教も命あるものを殺し、食べることを忌み嫌う。(殺生はしない) 特に、牛はヒンズー教では人間に次ぐ地位(聖なる動物)にあり、殺して食べることなどとんでもないこと。 鶏卵は食べてもいい人と言う人と、食べていけないという人がいる。 食べないという人は、卵は次の命をつなぐものなので口にしてはいけないという考え。 インド人は牛肉は食べないので、どうしてタンパク質を補給しているのかも興味があった。牛乳や乳製品(チーズやバターやヨーグルト)で、動物性タンパクを摂取する。他に、鶏肉、豚肉は食べる。水牛の乳は牛の乳に比べて濃いので、好んで飲まれる。 |

|||||||||||||||||

| ■輪廻・解脱 | |||||||||||||||||

| ・輪廻転生は、ヒンズー教も仏教も同様に、死後、生まれ変わると信じてる。 悪行をすると、外道(げどう)に生まれ変わる。だから善行をしなさいと説いている。 ・解脱(げだつ)とは、苦しみから脱する境地のことで、悟りを開くということになる。 |

|||||||||||||||||

| ■ヒンズー教と仏教の関係 | |||||||||||||||||

| 長い歴史の中で、古くからあったバラモン教が各地の民族宗教と融合して、次第に教理がまとまり、人々に広がり定着したのがヒンズー教。 ヒンズー教には明確な教理や経典はないが、人々の習慣や風土に浸透した宗教と生活が密着したようなもの。日本では考えにくい。この事が我々にはもう一つしっくりこない要因だと思う。 仏教は、お釈迦様が地方のゴータマ族の王様の子供(王子)として生まれ育ち結婚もし、一人子供がいたが、ヒンズー教の教えに満足できず出家して、苦しい修行を積み重ねた末、悟りを開いたとされる。それが4人の弟子たちにより、釈迦の言葉が次第に教理としてまとめられた。 AD150年頃、クシャーナ朝、カニシカ王が仏教を庇護したので、仏教は一時、バラモン教を圧倒し、仏教徒が国民の過半数まで広がった時期があった。 チャンドラグプタ1世がグプタ朝を興し、グプタ朝時代(320年~550年)が始まり北インドを統一した。この頃に、バラモン教がヒンズー教に発展する。シヴァ、ヴィシュヌ信仰が始まる。 |

|||||||||||||||||

| ■世界3大宗教 | |||||||||||||||||

| 世界の3大宗教はキリスト教(20億人)、イスラム教(16億人)、仏教(4億人)で、ヒンズー教(9億人)となっている。 仏教徒よりヒンズー教徒が約倍近く多いが、一般的には世界3大宗教にヒンズー教は入らない。ヒンズー教はインドおよびその周辺の民族宗教として信仰されているもので、世界に広がっている宗教とは趣が少し異なる。 |

|||||||||||||||||

| ■その他の情報(余談) | |||||||||||||||||

□「こんにちわ」 ヒンディー語では『ナマステ』 『ナマステ』は、「おはよう」「こんにちわ」とも使われる。 ■日本との時差;3時間半 ■気候; 亜熱帯季節風気候 インドは今、雨季 連日雨(日本の梅雨と似ている)、覚悟して行った。インド観光の ベストシーズンは11月~3月頃と言われる。今回はオフ・シーズンだったので、旅行 客は少なく、家内と2人だけだった。 ツアー中、パラパラとした雨が降ったり、移動中にシャワーがあったが、観光中は、 傘が要らない天気。 晴れると、急に温度が上昇する。気温は30度~35度位か? 湿度は不明、 日本と同じくらい。天気だけは、現地に行ってみないと分からない。 ■人口:約13億人以上(日本の10倍以上) ■宗教;ヒンズー教(80%以上)、イスラム教(11%)、仏教(7%)、キリスト教、・・・ ■貨幣;1ルピー≒1.8円 ■電圧;230~240V、50Hz (注)プラグは太い丸タイプ/変換プラグが必要 ホテルで停電はなかったが、インドは停電が多いと聞く、急激な工業化で、電力需 要が拡大し、発電が間に合わない状態。 ■飲料水;硬水なので水道水は飲めない。必ずペットのミネラルウォータを飲む。 □赤色砂岩が多い、建物はレンガ色に仕上がる。 タージマハールは白い大理石で建てられているので、際立っている。 □果物;ヤシ、スイカ、バナナ、オレンジ、トマトなど豊富;どれもおいしくない。 □食もの;カレー;いろんな具が入ったいろんなカレーが並んでいる。 牛肉はゼロ。ブタ、鶏肉、卵はある。 □牛;道路上、中央分離帯、路肩、至る所に立っていたり、寝そべっている。 車が牛を避けて通る。牛は聖なる動物、 但し、まともな食糧が与えられていないので痩せこけている。 牡牛(オス牛);運搬、農耕。 牝牛(メス牛);牛乳搾乳 □水牛;食べる事もある。 水牛の乳は牛の乳に比べると濃い □自動車;スズキ(No.1)、ホンダ、トヨタが二番手、ヒュンダイが伸びてきた(安い)。 スズキは一時、7割ほどシェアを取っていたが、最近、他社の進出で3~4割に落 ち込んでいる。特に、韓国の現代(ヒュンダイ)自動車がスズキより安いるので販売 が伸びてきた。 一時、インドのタタグループ(財閥)が30万円の車を販売し評判になったが、車体 が弱く、不良が多く、今は殆ど売れなくなった。 直近のニュースではスズキは中国から撤退し(2018年9月5日)、インド市場に再度 特化し、巻き返しをはかることを発表した。 ■高速道路;3都市間は高速道路が開通している。 高速道路は、2車線―2車線、場所によると3車線―3車線の広い道路がある。 高速道路は、歩く人、自転車、バイク、ツクツク、耕運機、自動車、バス、その他 何でも通行し、道路端を逆走する自転車、車が沢山ある。 これが普通の状況になっている。 大型トラックがセンター寄りのレーンを逆走して来たのには、肝を冷やした。 何でもありの国インドを見た。 ■日本企業の進出活発 開発中の広大な工業団地が高速道路移動中、近くに見えた。 日本の企業の名前が見えた。 「Japanese Industrial Eria」の看板が高速道路沿いに立っていた。 |

| 8月23日(移動日) |

JAL749便出発準備中 成田発デリー行 B787-9 最新鋭機  旅客機は同じような形なので見分けがしにくい。 旅客機は同じような形なので見分けがしにくい。B787、B777、B767、またB737等見分けにくい。 よく見ると、大きさ、胴の太さ、羽根の形状などで大体分かる。 B787アイキャッチポイント? エンジンカバー後方がギザギザになっている。 下の写真で確認できます。 分かりましたか? JALはGE製エンジン ANAはR&R製エンジン を使用しています。   |

NARITA出発ゲートの表示 プレミアムエコノミークラス の座席(緑の袋は私物) 前後間隔が広くて、リクライニングの角度がフラットに近くなる。 |

■Boing 最新鋭機 B-787-9 飛行中の独特のザー音が低いようだ。座席が羽根の真上にあったからかもしれない。飛行中の揺れも少ない。 機内温度が一定で、少し加湿しているようで喉が渇かず、空調が素晴らしい。 座席数は、2-3-2 なので、通路や座席幅にゆとりがある。 エコノミーは、2-4-2   窓にシャッターがない。 上の写真のように窓の色が変わる。 窓の下に左の写真のように窓の下に上・下に分割丸い小さなボタンが着いている。 下側ボタンを押し続けると青色が濃くなり、 外光を完全遮断し、外が見えなくなる。 上側ボタンを押し続けると透明になる。 CDが一括して全窓のブラインド操作ができる。 これはB-787の新技術の一つだ。 (注)CD:キャビン アテンダント これは液晶板を窓ガラスに挟んでいるので、光の透過度を自由に変えられる。 この新技術は、ビジネスジェットのベストセラーであるホンダジェットでも採用している。 下記のyoutubeのURLで紹介されているので、見て下さい。 https://www.youtube.com/watch?v=C9hHJ3_2Siw |

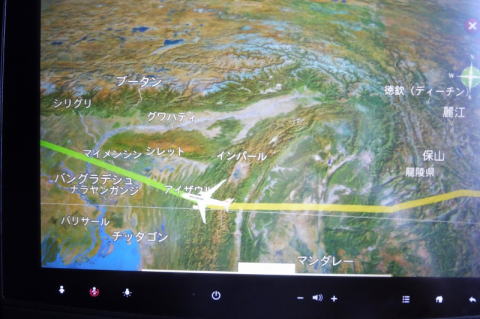

飛行ルート表示 飛行ルート表示フライトナビゲータも新しくなり、飛行機の位置が地図上でスムーズに動くようになった。 モニターの大きさが、プレミアムエコノミーで12.1インチの大画面だ。 液晶の画質も良くなり、画像がくっきりと見える。 フライトルートはスマホの要領で指で拡大ができる。 最大にすると、画面の飛行機が飛行中の場所を連続して移動する。 従来は何秒間か毎に、不連続に機体が移動した。 ジェット機は亜音速で飛行するので、1kmを約4秒弱で飛ぶ。ちなみに新幹線は1kmを14秒前後だ。 予定どおりニューデリーに現地時刻16:45に到着 これから、家内と2人のツアーが始まる。 同行者は、現地ガイド(あだ名を、PKさんと付けた)と運転手 |

| 8月24日 観光の始まり、午前中(クトゥブミナール) |

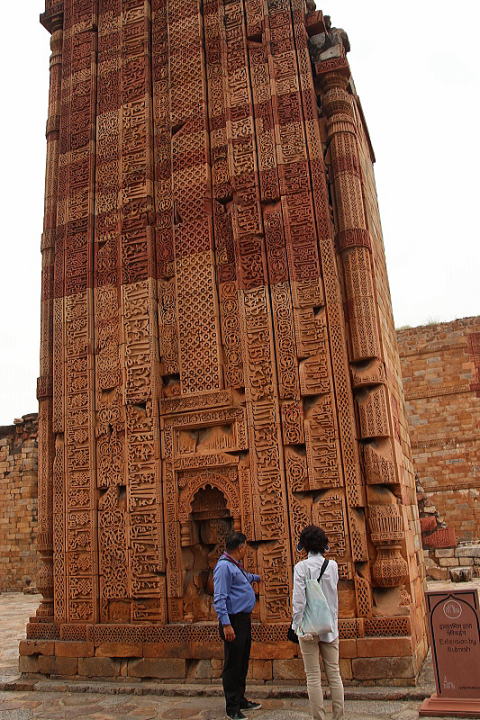

1993年世界遺産登録 1993年世界遺産登録ミナールはモスクのミナレット(尖塔)のこと。 インド最初のイスラムの奴隷王朝のスルタンがヒンズー教徒に勝利した記念に建てた。 高さは72.5m、5層構造 下の三層は赤砂岩 上の二層は大理石 最上部にあったドームは地震で落下した。 |

1層目は円形と三角形の断面が交互になった柱で構成されている。 1層目は円形と三角形の断面が交互になった柱で構成されている。14世紀にツグルク朝のスルタンが4層目を修復した際に、5層目とドームを加えた。 ドームは、現在地震で落下して今はない。 |

未完の塔アラーイーの塔 クトゥブの2倍の高さの塔を建てようと、1312年に着工した。 途中で王が暗殺され未完に終わった。 基底部の直径は25mもある。 |

この周囲には沢山の遺構が残っているが、完全な姿の物はない。 この周囲には沢山の遺構が残っているが、完全な姿の物はない。インド独特の赤砂岩が多用され、どこに行ってもレンガ造りのような印象を受ける。 イスラム建築物らしく細かな彫刻が一面に施された柱の一部 |

|

不思議な錆びない鉄柱 不思議な錆びない鉄柱真ん中の棒;高さ7m 3~4世紀グブタ朝時代に造られたもの。 サンスクリッド文字が刻まれている。 鉄の純度100%で未だに錆びないので有名。 |

ミナールの近くにあるのが破壊されたヒンズー寺院やジャイナ寺院の石材を使いアイバックがインド最古のモスク、クワットゥル・イスラーム・マスジットがある。 残された回廊の柱の所々に彫刻の跡が残っている。 |

イスラムが造った建物、 イスラムが造った建物、柱はヒンズー教寺院のものを使った。 その名残として、ヒンズー教寺院で彫刻されたいろんな像が一部残っていたりする。 |

| フマユーン廟(世界遺産) |

ムガール帝国の第2皇帝 フマユーンの墓廟 インドのイスラム建築の代表的な建物 広い庭園も建物も見事に左右シンメトリーに建てられている。 |

フマユーン廟 フマユーン廟ムガール朝第2代皇帝の墓 1565年に王妃が建造 インドイスラム建築の傑作とされる。 赤砂岩と中央のドームの白大理石のコントラストが素晴らしい。 正面の池には噴水が上がっている 1993年世界遺産登録 |

フマユーン廟の横からの姿 フマユーン廟の横からの姿 |

インド門 第一次世界大戦で戦死したインド人兵士の慰霊碑高さ42m、1931年建立、 イギリスは第一次世界大戦が起きると、インドの自治権の拡大を認める代わり兵士を出すよう要求。 約8万5千人が戦死した。その兵士の名前を壁に刻んでいる。 大戦後、自治権の拡大は遅々として進まず、ガンジーを中心にインドの独立運動はますます強くなった。 |

| 昼食後、アグラへ移動 (約4時間半、途中1度休憩、アグラホテル泊) |

| 8月25日 午前:タージマハール(世界遺産)観光 |

タージマハール観光の前に貸衣装屋で、クルタパジャマ(男)、サリー(女)を着替える。 タージマハール観光の前に貸衣装屋で、クルタパジャマ(男)、サリー(女)を着替える。この姿でいよいよタージに参拝。 合掌、店内で記念撮影。 |

タージマハールは、ヤムナー河がカーブして流れる岸辺に建っている。 タージマハールは、ヤムナー河がカーブして流れる岸辺に建っている。タージマハールの正門 3か所の入り口から敷地に入ると、赤砂岩の堂々とした正門に至る。 正門と言えども、イスラム建築で細かな模様が多数彫刻されている。 |

タージマハール タージマハール門をくぐると、一瞬、息を飲む別世界が現れる。 300m四方の庭園と泉を前景に、タージマハールが左右対称の姿を現す。 高さ67mのドームが聳える。イスラム建築の粋。 世界遺産に相応しい佇まい。 インド一の人気スポットは沢山の観光客でにぎわっていた。 |

タージの正面玄関 タージの正面玄関人の大きさと比べるとその高さが分かる。ここから堂内に入る。堂内は撮影禁止。中央に棺が置かれている。本物の棺は地下に設置されている。 中に入る際は、ビニル袋を貸りて、靴をカバーする。 (注)スリランカの寺院は、裸足か靴下だった。 小乗仏教の戒律の厳しさを教えられた。日本人には、灼熱の砂利を裸足で歩くのは耐え難かった。 ここは靴にカバーすればOKだった。 この巨大な建物は、ムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーンが愛妃ムムターズ・マハルの墓として建てた。 基壇の大きさは95m四方、本体部は57m四方、 四隅の塔(ミナレット)の高さは43m 1653年完成 1983年世界遺産登録 |

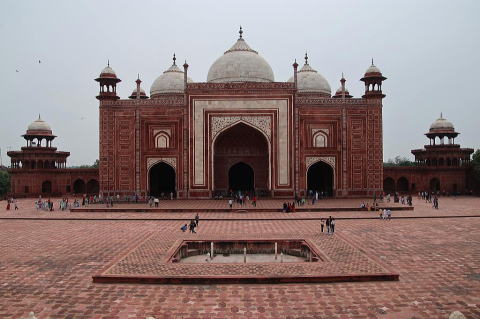

タージマハールの敷地内にあるモスク |

| アグラ城(世界遺産)観光 |

アグラ城 アグラ城赤砂岩の堂々とした城 ヤムナー河岸にそびえる。 ムガル帝国アクバル帝により1565年に建造。 ムガル帝国の権力の象徴 城内には宮殿が建ち並ぶ |

城内の広場 城内の広場 |

天井の模様と、柱の細かな無数の彫刻 赤砂岩 |

謁見の間 謁見の間 |

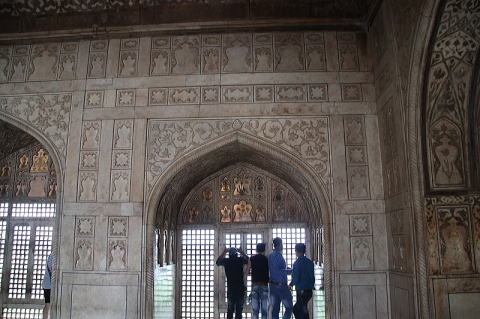

大理石を使った部屋 大理石を使った部屋 |

タージマハールを望む タージマハールを望む河からの冷風を取り入れた部屋からの眺望 何故か、目の錯覚か? タージマハールが大きく見えるのが不思議だ! |

大理石の宮殿 大理石の宮殿 |

大理石の宮殿からタージマハールの眺望 大理石の宮殿からタージマハールの眺望 |

ヤムナ河の対岸よりタージマハールの夕暮れの光景 ヤムナ河の対岸よりタージマハールの夕暮れの光景天気は曇り空だったので、夕日は見えず仕舞いだった |

ヤムナ河の対岸からアグラ城の眺望 ヤムナ河の対岸からアグラ城の眺望広大な敷地に建つ宮殿 右手に白い大理石の宮殿が見える。 |

| ホテルにチェックイン |

| 8月26日 朝から車移動1時間半; ファティープル・シクリ |

アグラから約37km アグラから約37kmファテーブル・シクリ ムガル帝国第3代アクバル帝は子供に恵まれず、預言者の教えでやっと子供が生まれた。預言者との約束で、1571年首都をアグラからこの地に都を移した。 丘に壮大な回廊を設け、ヒンズーの木造様式も取り入れた赤砂岩の王宮 |

この地は水不足と猛暑だったので、14年しか使わずその後廃墟となった。 この地は水不足と猛暑だったので、14年しか使わずその後廃墟となった。1986年世界遺産登録 屋根に四つのチャトリ(小亭)を持つ貴賓謁見殿 |

赤砂岩で出来ているが、木組みを思わせる見事な彫刻の貴賓謁見殿の中心柱 この柱の上に置かれた王座から王は臣下や貴賓や賢人と謁見した。 柱の上に通路が四方に伸びている。 |

5層の宮殿バンチマハルは、ハーレムの女性たちをチェスの駒に見立ててチェスを上から見物した |

朝から暑くて、少々疲れ気味 朝から暑くて、少々疲れ気味ここは赤砂岩で埋め尽くされた建物が目に入ってくるので、綺麗というよりゴミっぽい感じがした。あまり観光客も多くないようだ。 がらんとした風景が漂う場所だった。 |

| ジャイプルに移動、 ジャイプルは、デリーから南西に266kmにある。旧市街と新市街がある。 旧市街地は全てピンク色(赤みがかった)で統一されているので、Pink Cityと呼ばれる |

| ジャンタル・マンタル(天文台)観光 |

広い公園のような敷地に風変りの物体が並ぶ。 広い公園のような敷地に風変りの物体が並ぶ。サワーイー・ジャイ・スィン2世が1728年~1734年に建立した16基の石造り天体観測機器。 現代美術のオブジェに見えるが、『日時計』群 形状が大きいほど正確に測れる。2秒単位で測れるものまである。 奥に見える三角形は高さが27.4m最も大きい。 |

ナリ・ヴァラヤ・ヤントラ ナリ・ヴァラヤ・ヤントラ太陽が北半球にあるか、南半球にあるかによって、裏・表の円盤を使い分ける。 |

ジャイ・プラカーシュ・ヤントラ ジャイ・プラカーシュ・ヤントラ他の機器で測ったデータを補正するための機器 直径が4mの凹んだ半球に切れ込みがあり、その下の空間に入って観測する。 |

ガイドのPKさんが熱心に目盛の説明をしてくれるが、よく分からない。 ガイドのPKさんが熱心に目盛の説明をしてくれるが、よく分からない。分度器の超大型のような円に細かく目盛りを刻んでいるのが見える。 |

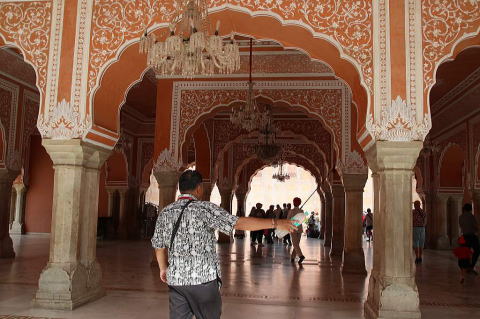

| シティー・パレス |

マハラージャ、サワーイー・ジャイ・スィンン2世により1726年に建造された町の中心に位置する建物 マハラージャ、サワーイー・ジャイ・スィンン2世により1726年に建造された町の中心に位置する建物現在も、マハラージャの住居であり、一部博物館になっている |

ディーワーネ・カースと呼ばれる貴賓謁見の間 ディーワーネ・カースと呼ばれる貴賓謁見の間 |

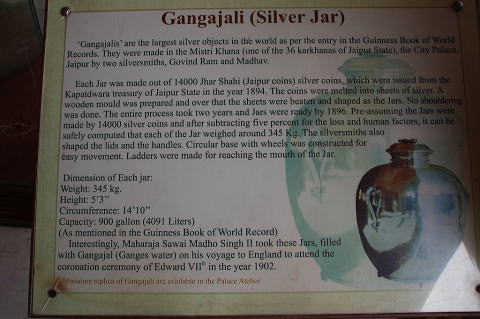

入り口の左右に置かれている大きな純銀の壺 入り口の左右に置かれている大きな純銀の壺1902年、エドワード7世の戴冠式に参列するため、イギリスに持って行ったもの。 この壺に聖なる水を入れ、旅の途中でも毎日沐浴していたと言われる |

人の高さほどの銀の壺は世界最大のものとしてギネスに登録されている 人の高さほどの銀の壺は世界最大のものとしてギネスに登録されている |

ムバラーク・マハル ムバラーク・マハル貴賓館として建てられたが、現在は展示館(博物館) 英国人サミュエル・ジェイコブの設計になるもの |

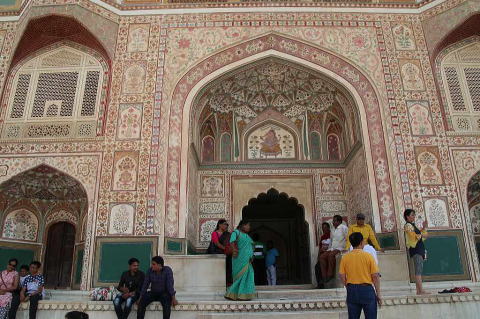

| アンペール城 |

| デリーから南西に約266キロのところに位置するジャイプルはラージャスタン州の州都。ラージャスタンとは、戦いが得意で勇猛さと独立心の強さで知られたラージプート人たちの国だった。ラージャスタンのクシャトリヤだったラージプートたちの王国はかっては25もあり、彼らは互いに覇を争い、ムガール帝国にも抵抗した。 そんな勇猛果敢なラージプート人の中でも特に有力だったカチワーハ家の王国・ アンベール王国の都がジャイプル郊外にあるアンベール城。 16世紀に建築が始まったアンベール城は18世紀前半まで王が暮らしていた場所であり、王の生活ぶりを偲ばせる。 |

アンベール城 アンベール城高台に築造された城で、下から登るとかなりしんどい。 我々は、上の駐車場まで車で行った。 車で行くか、象の背中に乗ってゆくか、歩くか。 城全体が黄色がかった赤砂岩を使っている。 |

城門 城門ここが入り口 |

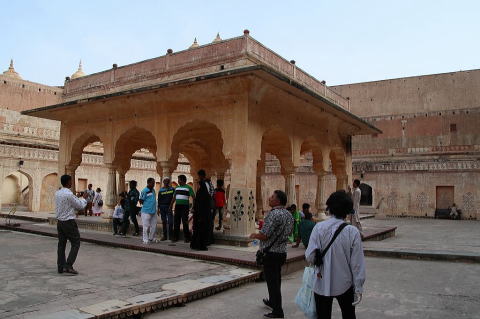

城門を入ると広場に出る 城門を入ると広場に出る一般人の謁見の場 |

更に置くの城内に入る階段 更に置くの城内に入る階段 |

ディーワーネ・アーム ディーワーネ・アームピンクの天井と白の大理石の柱のコントラストが素晴らしい |

ガネ―シャ・ポール ガネ―シャ・ポール実に細かく精緻な模様、 モザイクや彩色が施された壁。 世界で最も美しい門とも言われる。 細かな透かし彫りの張り出し窓が全面を覆う |

ジャイ・マンディル(勝利の間)のシーシュ・マハル ジャイ・マンディル(勝利の間)のシーシュ・マハル |

勝利の間 勝利の間壁にガラスや鏡などを埋め込んだ天井や壁 細かなガラスや鏡に光が反射して景色が写り込む 夜の蜀台の光の反射が特に幻想的な雰囲気を醸しだすそうだ。 |

城内からの眺望 城内からの眺望池に浮かんだ庭園 向こうの山に城壁が連なり外敵から侵入を防いだ。 中国の『万里の長城』のミニチュア版のようだ |

窓越しの眺望 窓越しの眺望絵に描いたように美しい |

ジャイ・マンディルと、前に広がる庭園と噴水 ジャイ・マンディルと、前に広がる庭園と噴水イスラム建築の左右対称な建て方 |

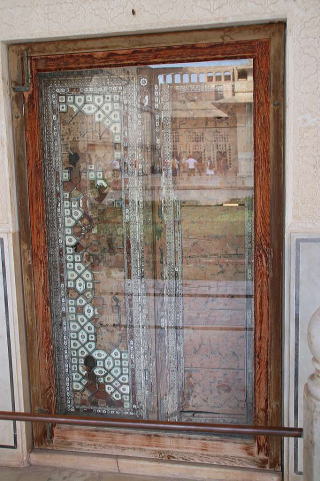

スク・ニワース(歓喜の間)の壁に施された装飾と、象牙と白檀で象嵌した扉 スク・ニワース(歓喜の間)の壁に施された装飾と、象牙と白檀で象嵌した扉ここを開けると王様が後宮の女と過ごした間になる。 今は、剥がれて、その一部しか残っていない |

小さな壁画が沢山描かれている。 ほとんどは動物(像など)が多いが、男女の交わりを描いた一コマがあった。 現地ガイドのPKさんに教えてもらい気づいた一コマ。 イタリア、ポンペイの壁画にも同様な壁画が立ったのを思い出した。 |

女性たちが暮らした場所 女性たちが暮らした場所ザナーナ・マハル |

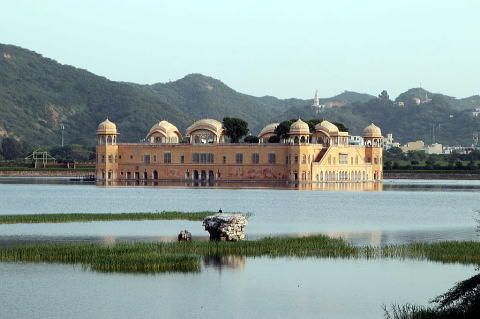

| 水の宮殿 |

途中、池の中に佇む宮殿があった。 途中、池の中に佇む宮殿があった。水中に3階が沈んでいて、2階建のように見える。 |

風の宮殿 風の宮殿綺麗にライトアップされた夜景 車窓から撮ったので少し傾いている。 |

風の宮殿 風の宮殿昼間の姿 今もスルタンが住んでいる |

| 移動後、宮殿ホテルに泊まる |

宮殿ホテル 宮殿ホテル今回のツアーの目玉 『スルタンになったつもりでお過ごしください』が今回の売り文句だった。 ジャマイマハールパレス 広い庭園からの宮殿  宮殿ホテルの廊下越しの広大な庭園 |

廊下から庭園の眺め 廊下から庭園の眺めゆったりした広い庭園 所々にテーブルが置かれている。 真ん中にある東屋?で笛と琴の演奏をしていた 左手に、チェスを楽しむセットが置かれていた  |

庭園内にプールがあり、プールサイドに餌付けしたキジ、ハトが沢山集まっていた。 庭園内にプールがあり、プールサイドに餌付けしたキジ、ハトが沢山集まっていた。キジのオス、メスが2羽 ハトは多数 |

| 8月27日 デリー空港から帰国へ |

|

| 街中のごったがやしの何でもありの光景を見つつ、事故もなく空港に到着した。 ガイドのPKさんと、ドライバーさんにお礼を言って、後はいつものとおりカウンターでチェックインし、セキュリティーを済ませ、出国手続きして、出発ロビーでゲートが開くまでラウンジで暇つぶし。 帰りは、ビジネスクラスにランクアップしてくれたので、快適だった。 |

| □電力事情 |

左は変電所、送電線鉄塔は3相3回線方式で、送電電圧は27万ボルト前後、車窓からよく鉄塔が見えていたので、この国の工業化は進んでいるようだ。 それでも、常時、電力不足と聞いたので、工場の増設が進んでいるのだろう。 今後、数年(2025年)後に、再度インドを訪問すれば、すっかり景色が変わっているかも知れない。そういう期待が持てる。 |

| □(追記)道路事情 |

今回の旅行はインド3大都市と8つの世界遺産を回ることだった。 今回の旅行はインド3大都市と8つの世界遺産を回ることだった。人口が多いので、交通手段は自転車、バイク、ツクツク、トラックター、自動車、トラック、バスとあらゆる車両が走っている。 おまけに牛車まである。 交通信号があっても、守らない。隙間があればドンドン突っ込んでくる。 |

日本人はとても運転できない。クルマは少しぐらいこすっても当たり前という感覚。 日本人はとても運転できない。クルマは少しぐらいこすっても当たり前という感覚。とにかく、ちょっとでも隙間があれば突っ込んでくる。 車間距離など全く気にしない。5cmぐらいしかない。 そういう混雑した道路で、牛が道路の真ん中で立っていたり、寝ていたりする。 そこいらに牛の糞が落ちている。彼らは全く気にしない。 |

ツクツクは当分なくならないだろう。彼らの日常の重要な移動手段だから。 タクシーもあるが、ツクツクは安いし、チョイノリに便利。 |

バイクは二人乗りは当たり前、子供2人、親は2人の4人乗り 更に、後ろの母親が赤ちゃんを片手に抱えて5人乗りのバイクもあった。 ヘルメットを被らずバイクに乗る人が多い。事故があればアウトだが気にしていない。 |

バスは色分けしている。 赤色バスはエアコン付で、窓も締めていて快適だが、運賃が高い。 緑や白色のバスは窓を開放してエアコンなし、真夏は40度以上になるのは当たり前。 車内温度はどれくらいになるのか?恐ろしい。 幹線道路から住宅地の道路に入ると、道路の所々に道路面に幅50cmぐらい、高さは15cmぐらいの凸面を作っている。クルマがスピード出さない、出せないようにした盛り上げの部分で、これを何と呼ぶのか?ガイドに聞き忘れた。 同じような凸をペルーのリマに行った時に見たことがある。そこで、毎回、車は減速して、ゆっくり通過しないと、そのままでは飛び跳ねて壊れる可能性がある。仕方なくどの車もこの場所は慎重にゆっくり走る。これが結構たくさん設置されているので、わずらわしい。 何でもありの交通事情、これがインドだ! |

| □アーユルベーダ― |

| インドの伝統的医学のこと。 世界3代伝統医学の一つ。他にギリシャのマナニ医学、中国医学がある。 3つの心身に関わる要素のバランスが崩れると病気になる。さらに予防医学の立場も強調し、生活の知恵、生気、生命と言った幅広い考え方をする。 アーユルヴェーダと言えば、オイルマッサージと直感するが、それだけでなく幅広く奥深い医術や教えがある。 スリランカにも、同様にアーユルヴェーダを施す施術院が沢山ある。インドもスリランカも施術師は国家資格が必要だ。 使用するオイルは主に胡麻油だが、薬草の成分を混ぜて用いるそうだ。 わざわざ、各国からこの治療を受けるため出かけてくる人が沢山居ると聞いた。 |

| □印欧語族(インドヨーロッパ語族) |

| 歴史で学んだインド・ヨーロッパ語族(印欧語族)という人類学上の分類に入る世界最大の人種で、『印欧祖語』と言われるルーツから派生している。印欧祖語は今から6000年~8000年前に、トルコやウクライナ周辺で生まれたと考えられるが、時代と共に、言語は多様化し、変形して伝承されてきたので、現在では全く別々の言語になっているが、共通点も見出すことができる。 印欧語族には、英語、ヒンディー語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ペルシャ語、ウクライナ語等沢山の言語に派生している。 各国の人の遺伝子分析で共通の遺伝子を持っていることが確認されている。 地理的に、アジアに位置するインドはヨーロッパ人と祖先を同じにする人種である。彼らは肌は浅黒いが、深い彫りの顔つきと、目付は確かにヨーロッパ人に似た顔だという感じがする。 アジア人は中国、韓国、モンゴル、日本、東南アジア人などだが、インド人とは違いべたっとした顔つきだ。 |

| □ヨーガ(ヨガ) |

| 古代インドの伝統的な宗教的行法で、心身の鍛錬によって精神統一を図り、人生の究極の目標である『輪廻転生』に近づき『解脱』を図ろうとする行法。 近代のヨーガは、身体的なポーズ(くねくねとした動作)で、体質を改善しようとするフィットネス的な意味合いで、体の鍛錬に使われることが多い。 もともとは宗教的な行であった。 |

| □まとめ |

| 今回は、前回のスリランカに続きインドを廻ったが、スリランカは歴史的にインドの覇権を受けつつ生きてきた経緯がある。両国は同じように穏やかな国民性を持っているように感じた。 言語のルーツは印欧語族に入り、スリランカは北インドから移住したシンハラ人が多く、後に南インドからタミル人も移住してきた国で、両者の融合した文化を共有している。 宗教的には、スリランカは70%以上が敬虔な仏教徒(上座仏教)の国であり、インドは80%以上がヒンズー教徒の国である。そしてインドはイスラム教のムガール帝国が長年支配したのに対し、スリランカは仏教の厳しい戒律を守って生きてきた。 共通する部分も沢山あるようだが、スリランカにはカースト制はない。そして牛がインドのように聖なる生き物として崇められることもない。スリランカには牛に代わるゾウが人間にとって大切な役割を果たしている。 両国の一番近い海峡は、ポーク海峡という狭い海峡で隔てられているが、1480年までは、自然の陸橋があり陸続きだったらしい。嵐で橋が壊れてから海峡になった。 インドはこれから急速に経済発展する原動力を秘めた国だが、現状はまだまだ国民の平均所得(一人当たり)は低く、スリランカの方が高い。 道路で、交差点で止まった車に、子供や痩せた大人が近寄り物売りをしている。スリランカではこういう光景を見なかった。 インドは日本の経済援助で新幹線や高速道路などインフラの整備を急いでいる。 電力不足を解消するために発電所、それも原発を造ろうとしている。 スズキ自動車の鈴木会長の話がインターネットで紹介されていたが、「インドの発展のスピードがこれほど速いとは見誤った」という意味のことを言われていた。だから、スズキは中国から退席し、経営資源をインドに集中する戦略を取るそうだ。 日本は既に豊かな国になっている。 これから量を追い求めるのではなく、質をレベルアップすることだと思う。一人あたりの生産性を上げること、言い代えると、付加価値率を上げる方策や方針に切り替えることが大切だと思う。 量を求めることは中国やインドに任せて置けばいい。 少子高齢化に対する策は、新しい方向性を打ち出すことだと思う。それは今までの延長線上ではなく、世界の動きをよく見極めなければ、量ばかりを相変わらず追い求めれば、互いにぶつかり合うことになる。 この急激な経済成長する国、インドを見て、そういう印象を持った。 記述内容に間違いや、不適切な部分があるかもしれませんが、個人の感想(意見)としてご容赦願います。 |