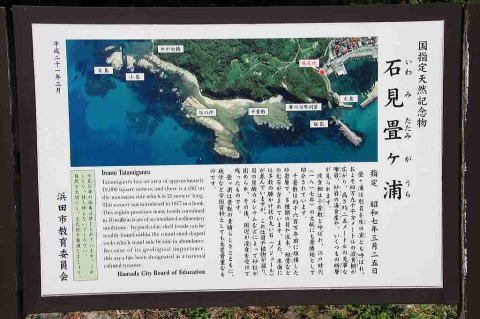

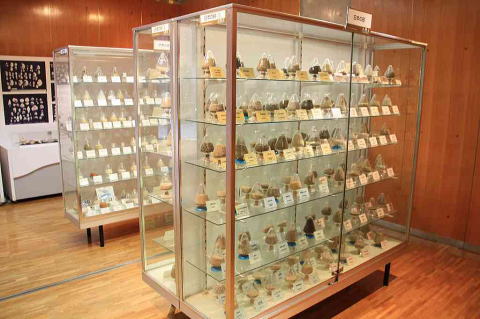

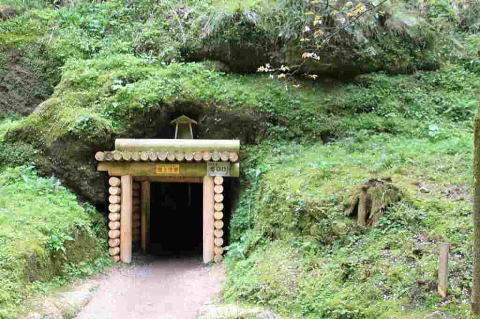

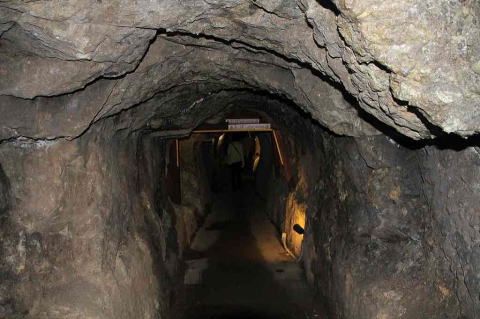

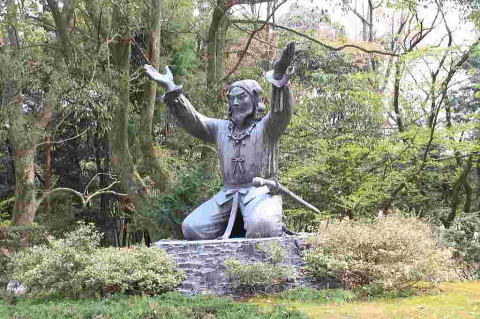

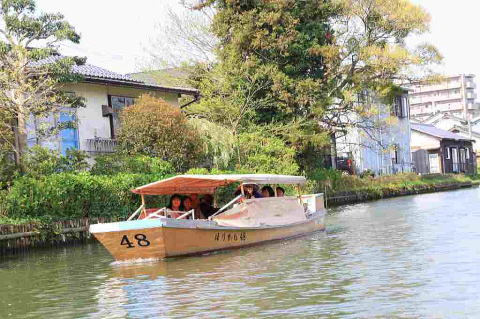

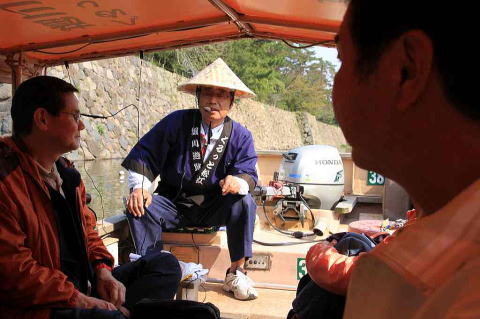

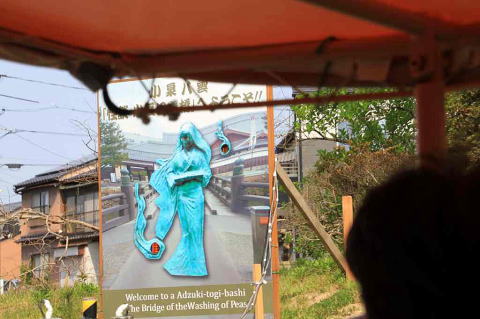

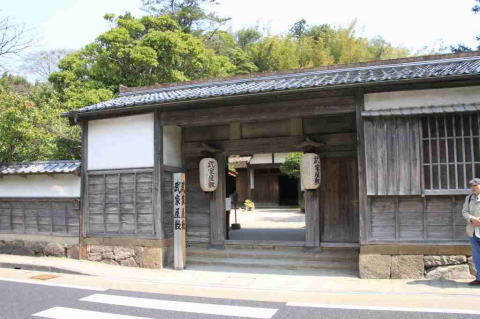

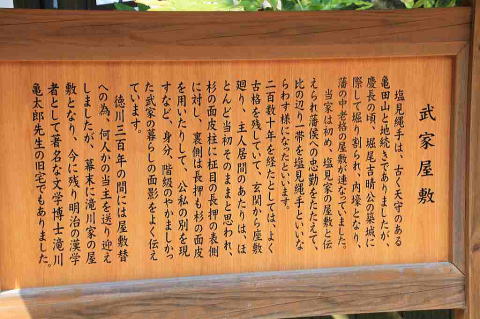

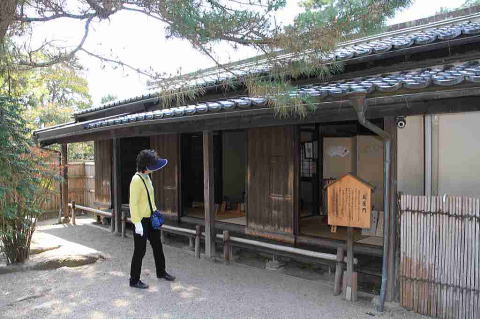

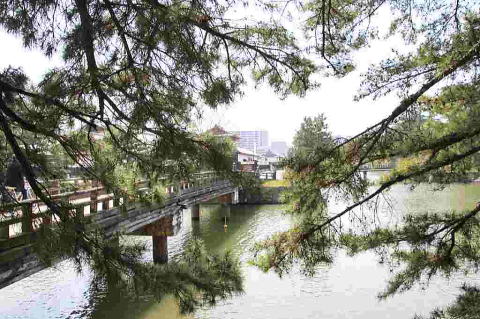

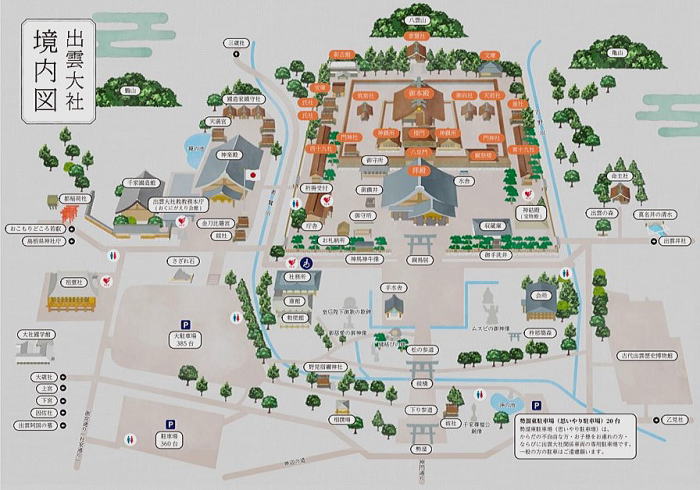

| 昨年暮れに、『カニ食い旅行』を計画していたが、予定日に雪が降るという天気予報が出たので計画を中止した。 10月に注文していた新型フィットハイブリッドが2か月半ほど待ってやっと納車されたので、今まで約3年使ったフィットハイブリッドとどう違うのか、長距離を走ってみたいという好奇心をもっていたので、今回の観光ドライブになった。 今回の旅行の目的は3つ。 ①家内の誕生日祝いと、日頃のねぎらいを兼ね感謝の気持ちを形で表したかった。 ②年末のカニ食い旅行の代わりとして行ってみたかった。 ③新型フィットハイブリッドの実力を長距離ドライブで確認したかった。 という目的で出かけた。 まず、コースは、中国自動車道で千代田JCTまで走り、浜田自動車道に入り、浜田ICで降りて、一般道に出て石見畳が浦を見る。当初は、さらに国道9号線を西に向かい、三隅大平桜を見に行く計画を立てていたが、浜田観光協会に電話で聞いたところでは、4月1日頃が見ごろで、もう葉桜になっているということだったので、ここは諦めて行くのは中止した。その分、ゆっくり、岩見畳が浦を見物できた。浜ではワカメの天日干しをしていたので、出来立ての浜のワカメを購入した。随分安かった。 その後、国道、県道を走って秘湯、美又温泉に向かった。ここは美肌温泉で有名で、お湯につかると、肌が滑々になるという良質の温泉。浜田市から南に約25kmほど下がったところで、中国山脈の山の中にある。 美又温泉峡の『かめや旅館』に予約をしていた。美又温泉郷は宿屋が10軒ほどの小さな宿が並ぶ寂れた秘湯。旅館の横を川が流れ、夕方から夜通し、『河鹿』の合唱(鳴き声)が聞こえていた。テレビやラジオで聞いたことがあるが、地声を聞いたことは初めてだった。観光案内書によると、カジカ、ホタル、カワセミ、その他水鳥など田舎にしか見られない生き物が生息している。 漁港、浜田港から25kmと大変近い性もあり、魚介類は新鮮で、夕食は最高だった。 大きなアワビのバター焼き、サザエの刺身、鮮魚の刺身、のど黒の煮つけ、島根牛のサイコロ肉のバター焼き、エビのてんぷら、春の新芽のてんぷら、わかめの酢の物、シジミの汁物、お漬物、これだけでも十二分ぜいたくな料理だった。さらに海鮮丼で仕上げということで、新鮮なお魚は全く生臭い感じがなく、久々においしい料理をたらふく頂いた。 お湯は名に違わないスベスベの湯で、風呂の床は滑らないのに、湯船に浸かり肌をなでると、ツルツル肌になった。これが美人肌と言われる温泉だ。素晴らしい泉質。 温泉街というほどの規模ではなく、小さな旅館が10軒ほど立ち並んだ寂れた温泉街。 是非、一度は行って頂きたい場所。満足度は大変高いです。 翌日は朝食後、仁摩サンドミュージーアムに立ち寄った。これは世界の砂時計を集めた博物館というふれこみだったので行ってみたが、入館料が600円と高く、中は世界の砂がカップに入れて展示し、巨大な砂時計、一年砂時計などを展示していたが、精々200円か300円の値打ちしかないと思った。ここはあまり勧められない。 すぐ砂時計博物館を出て、世界遺産登録された石見銀山に行った。車で15分ぐらい走れば着いた。観光案内所駐車場(無料)に駐車し、そこから徒歩で山に登った。上に銀山の坑道の入り口手前の料金所(龍源寺間歩)で入場料を払い坑道に入った。間歩(まぶ)とは銀鉱石を採掘するための坑道のこと。メイン坑道は私の背丈(173cm)が立って歩ける高さがあり、ところどころ少し屈みながら歩いた。 しかし、中に進むと、銀鉱石を掘った穴は人が這って入れるほどの狭い穴がいくつも残っている。そんな穴の中で鉱脈を掘り進む人、穴が崩れないように木で支えを造る人、鉱石を運び出す人、吹き出す水をくみ出す人など、役割分担して懸命に銀鉱石を掘ったらしい。江戸初期には世界の1/3を産出したという。詳しい様子は写真でどうぞ。 観光用に整備された坑道を通り抜けると、入り口とは別の出口に出る。そこから上ってきた道を下り、代官駐車場の横を通りぬけると、江戸時代の部落の家並みが続いている。そこを少し見て、蕎麦屋で昼食をとり、その後、出雲大社に向かった。 出雲大社は遷宮が昨年行われたので、土日は相変わらずたくさんの人で賑わっているらしい。遷宮の詳しいことは下記をご覧ください。 http://www.izumooyashiro.or.jp/  お参りした日は水曜日だったが結構たくさんの参拝客がいた。ここの拝礼の仕方は、2拝4拍1礼だそうで、なぜ4拍するのか、分からなかった。 社の建て方は、伊勢神宮とは違い本殿は礼拝殿の社の後ろに、高床式の建てやとなっている。 参道の右手に、大国主命の銅像が立っている。写真をご覧ください。 若い女性が沢山お参りしていたように思った。 出雲大社を後にして、宍道湖の北側を走り、松江城の大手門駐車場を確認した後、玉造温泉に向かった。ここからは15分ぐらいの距離ですぐ近く。 玉造温泉は全国的に有名な温泉郷なので、沢山の大きなホテルや旅館が立ち並んでいる。その一つ、多分、一番大きなホテルだと思うが、『佳翠苑 皆美(みなみ)』というホテルに宿をとっていた。ここは4階建ての休館と、9階建ての新館は建ち、旧館の4階の部屋に入った。部屋は洋室。食事は夕食、朝食ともダイニングに行って食べる。 団体客は新館に、個人客は旧館に分けているようだった。 玄関やフロントは旧館にあり、庭園の手入れが素晴らしい旅館だった。食事は前日の美又温泉『かめや』旅館に比べると悪くはないが、一般的なメニューで特別な印象が残らなかった。 この旅館の印象は、お客様の出迎え、応対などが素晴らしく、大変従業員教育が行き届いているという印象を受けた。朝食はバイキングだったが、品ぞろえが沢山あり、味も良かった。これは大変いい印象を受けた。 一つ残念だったのは、車の窓ガラスに虫がこびり付いて汚くなっていたが、夜の間にガラスを拭いてくれるのかと期待したが、そのままだった。ホテルに着いたときは、玄関先に止めて、ホテルの人が駐車場まで車を移動してくれたので、ガラス窓ぐらいは拭いてもらえると期待したが・・。(仕方なく、駐車場できれいに拭いた。) 翌朝、朝食を取った後、昨日、下見しておいた松江城大手門駐車場に直行し、すぐ隣から、堀川めぐり遊覧船に乗った。松江城の内堀、外堀を一周する川船で遊覧するコース。朝一番、9時初の船だったので、満席の12名、エンジンはホンダの船外機。船頭さんの名調子の説明を受けながらゆっくりと船が進んだ。途中、2カ所の船着場(ふれあい広場、カラコロ広場)に立ち寄り、何人かが下りた。乗り降りは自由ということだった。 この堀の水深は深いところでも1mほど、浅いところは50cmぐらいだそうで、舟には浮き袋は積んでいないという話だった。そんな堀では外敵の侵入防止効果はないと思うが、造った時は水深が2.5mから3mぐらいあったそうだ。 松江城は堀に石垣を築いて外敵を防ぐようになっているが、城の後ろ側には石垣がなく、木が生えた堤防のような状態だった。これは昔からそうなっているらしく、石垣を築くお金がなかったということらしい。誰も攻めてくることがない平穏な時代(江戸時代)だったからそれで十分だったということかもしれない。 この堀の水は宍道湖とつながっているので、水が枯れることはない。宍道湖は外洋とつながっているので、この堀も海水が一部流れ込み海水の塩分濃度の1/10ぐらいの濃度になっているらしい。時々、海の魚が入ってきて泳いでいることもあるらしい。 亀が甲羅干しをしている姿をよく見た。 約50分間の堀川遊覧を終わり、松江城に上った。4重5階構造の堂々としたお城で、1611年(慶長16年)築年、高さは約30m、最上階からは、宍道湖はじめ素晴らしい景色が眺望できる。明治の初めに各地のお城は取り壊されたが、この城は有志の奔走で山陰で唯一保存された城となった。古い割には修復もしっかりできているお城で保存状態がいい。なかなか立派な大きなお城で松江のシンボルとなっている。 お城を出ると、石垣に当時の石屋が自分の組(屋号)を石に刻んだ印が所々の石に残っている。写真をご覧ください。 お城を跡に、堀の周囲を歩いて、2kmほど、武家屋敷、小泉八雲旧館、八雲記念館に向かった。武家屋敷は家老の家が大変良く保存され、当時の武士の家の中を見ることができる。屋敷や庭は大変広く感じたが、建屋は家老の家にしては狭く感じた。部下の待機する別棟(長屋)などがあるのは、武家屋敷という感じ。 小泉八雲旧居は、八雲が生活した家で、庭は日本庭園で八雲が愛した庭ということだった。当時としては珍しく透明のガラス窓が入れられ、窓を通して庭が眺められるようになっている。しかし、そのガラス板が凸凹なので、庭木がゆがんで見えた。時代を感じる。30年ほど前に中国、上海に行った時に乗ったマイクロバスの窓ガラスがそういう凸凹のガラスだったことを思い出した。フロントガラスは日本製の合わせ安全ガラスだったが、当時の中国の工業レベルはそういう状態だった。余談だが・・。 八雲は片目は若い頃失明し、片目は超近視という状態だったので、文字を書くには紙面を目に極端に近づけないと書けなかった。そのため、机の脚は特注で大変長くして、机の面を目に近づけた。その机の実物は八雲博物館に飾られている。八雲旧館にはレプリカの机が置いていた。 八雲はギリシャの小さな島(レフタガ島)でアイルランド人の父とギリシャ人の母との間に生まれ、2歳でアイルランドに渡り、その後、7歳の時、両親が離婚し、19歳でアメリカやアジアなど転々としたが、日本に来て、島根尋常中学校や師範学校の英語教師になり、日本の美しさや人情を気に入り、日本人の女性(セツ)と結婚し、日本に帰化した人。八雲とセツの写真  お昼前に松江市を後にし、途中で昼食をとり、最後の見学予定である足立美術館に向かった。個人の美術館としては倉敷の大原美術館と並んで50,000坪の日本庭園とたくさんの展示物を収容している。特に庭園の広さと美しさは庭園日本一に輝くところ。 大変行き届いた手入れ、庭園の構成の素晴らしさ、素晴らしい借景、四季を通じての景観の移り変わりは四季折々の風情を見せるようだ。 庭園の撮影はOKだったので、何枚か写真撮りした。 創設者の実業家、足立全康は『庭園もまた一幅の絵画である』と評していたらしい。 館内は横山大観の作品をはじめ、竹内栖鳳、川合玉堂、橋本関雪、榊原紫峰、上村松園など有名な日本画家の作品がたくさん展示されていた。特に横山大観のコレクションが有名で、120点を超すと言われている。また、河合寛次郎、北大路魯山人の二巨匠の陶芸作品、蒔絵など、小生にはその価値が分からないが、多分高価なものだと思う品々が並んでいた。 地下道を通リ抜けると、新館につながっている。新館は現代作品が並んでいた。 これで今回の旅行予定はすべて終了した。帰り道は米子道を通り、中国自動車道に入り、近畿自動車道、第二京阪道で無事に帰阪した。 それでは、写真をどうぞご覧ください。 |