| 概 要 |

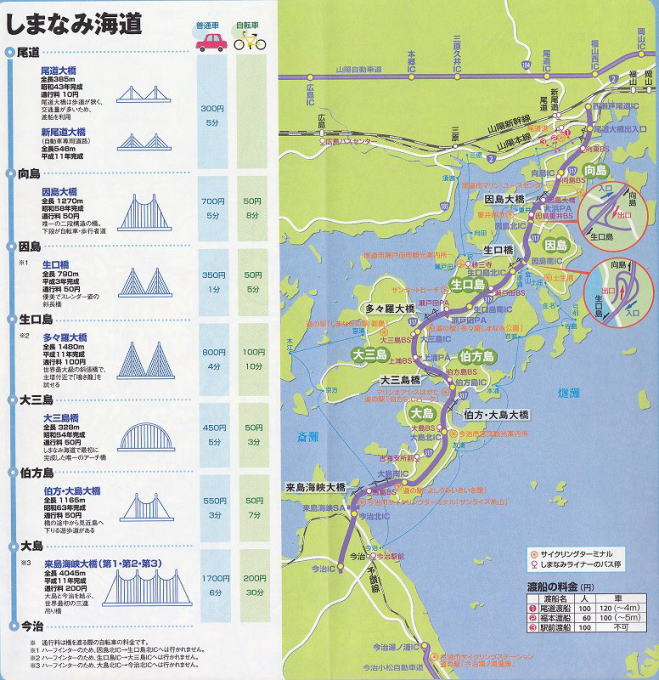

| 秋の旅行シーズンを迎えたので、思い立って四国・中国地方を廻る計画立て、ドライブがてら出かけた。 旅館は全てインターネットで事前予約した。 16日は、朝8時に家を出て、第二京阪高速道に入り、門真ICから近畿自動車道、阪神高速道湾岸道、明石大橋、淡路島高速、鳴門大橋、徳島道、松山道と高速道路を走った。 現在、中国自動車道路の宝塚付近で工事中のため渋滞が発生していたので、その影響か湾岸道路も込み合いあり、約1時間余り余計に時間がかかり、明石大橋に着いた。 徳島で一部、高速道路がつながっていない区間(板野ICで降りて、藍住ICで再度のる)があるが、距離が短いので難なく通過し、徳島自動車道に入った。その後は前後に車が数台しかないがらがらの高速道路を快適に西向きに走り、川之江JCTで高松自動車道を交わり、松山自動車道に入る。この道も空いている。車の燃費計は24km/Lを指していた。 予定より早く、午後3時前に松山に着いたので、寄り道して、砥部焼の里を見に行った。 砥部焼は、近くの山で取れる石を砕いて粉にし、それを練ってろくろや型に入れ、器を作り釉(うわぐすり)をかけた磁器である。詳細は後述しているのでご覧ください。 この焼き物は分厚く、頑丈で少々乱暴に扱っても壊れないと言う品物である。一言でいえば武骨な磁器で、悪く言えば繊細なところがないが、田舎の磁器として結構有名である。 砥部焼伝統産業会館に行き、名人の焼き物の展示を観賞し、その後、窯元に行き2時間ほど時間つぶして、道後温泉に早い目に向かった。 ホテルは『花ゆづき』という老舗旅館で、本館のロビーはエスカレータで登った2階にある。 チェックインして、エレベータで7階に上がるが、中央に吹き抜けがあり、11階建ての立派な建物。11階が屋上露天風呂になっていて、さらに別棟の建物の4階にも大浴場がある。 食事は10階のレストランで済ませ、その後、道後温泉本館の湯に出かけた。徒歩で2,3分の直近にある。今回は1階の『神の湯』(公衆浴場風)に入る。入浴料場400円、これはホテルの方から券を頂いた。本館の湯を出て温泉街を散策し、『坊ちゃんのカラクリ時計』に出る。 ちょうど8時を回ったところで、時計台の周囲には沢山の人出があった。カラクリ人形の演技は終わったところだったが、以前に来た時に見たので、写真を数枚撮ってホテルに帰った。 今日は366Km走行した。 翌日は、朝、7時半に朝食を取り、8時半ごろにホテルを出発。 松山から国道317号(山の中の道)を走り今治に出る。そこから『しまなみ海道』が始まる。 大島、伯方島、大三島、生口島、因島、向島を走る。 島をつなぐ沢山の吊り橋は構造的にそれぞれ違った形で、特徴があり、目を楽しませてくれる。明石大橋のような主塔を建て、両側から主塔に太いロープを張り、その主ロープから下に細いロープで橋げたを吊る構造と、主塔から何本もロープを三角形のように伸ばして橋げたを吊る構造のものなどさまざまである。遠くから見れば大変きれいだが、自分が橋を渡っている時は橋の上という実感があまりない。  当初の予定では、『村上水軍跡』を見ることにしていたが、この日はよりによって天気が崩れる予報で、しかも相当ドシャブリということであったので、ここはスキップし先を急いだ。 途中の生口島で高速道を降りて、瀬戸田にある耕三寺を訪ねた。ここはこの島の耕三寺耕三和尚が大成功し、財をなして母の菩提を弔うために建てた寺で、西の日光とも言われている。 随分古い話になるが、松下電器に入社し、新入社員研修中の販売実習をした時に、実習先であるショップ店の従業員慰安会に招待され、奥道後温泉に行き、ここに立寄ったことがある。その時は関西汽船の船であった。もう40数年前の話である。 入館料が1200円と高いので、入館しないで境内を見て、駐車場に戻り、そこで地元で取れるレモンを買った。 再度、しまなみ海道に戻り、因島、向島を通過し、尾道に着く。 この頃には雨が強くなり、高速走行が危ない状態。その雨の中を中国自動車道をひた走り、広島を通過し、山口県に入り、岩国ICで出る。そこから一般道を少し走ると、川沿いに錦帯橋が見えてきた。この頃は雨が小降りになり、歩ける状態になった。駐車場は河原にあり無料。ツアーのバスがたくさん河原に駐車している。 車を降りて、徒歩で半円形の木製の橋を渡る。 錦帯橋は半円形だと知っていたが、3つの半円があるのは知らなかった。橋げたは石組でしっかりしたものだ。その上に木で組んだ半円形の橋げた構造になっている。さらに両側に少し円になった取り付け用の橋げたがある。通行料金は往復で300円だった。 半円形の橋は木組みの階段状にして、円構成している。なかなかよく考えた構造だ。 駐車場に戻り、再出発。 次の行き先は安芸の宮島、『厳島神社』。ここも初めての観光。 再度、中国自動車道に入り、安芸ICで降りる。しばらく走ると港に出る。近くの駐車場に車を止めて、フェリーに乗る。フェリーはJR西日本と宮島松大汽船が運行し、2社がそれぞれ15分間隔で運航しているので、すぐに乗れる。乗船時間は約10分。すぐに宮島に着く。 宮島のフェリー乗り場から厳島神社まで歩いて10分ほど。赤い鳥居が海に建っているのが見える。社や回廊も海に浮かんでいるような感じ?と思っていたが、行った時は潮が引いていたので、鳥居はまだ水につかっていたが、回廊は陸地になっていた。  拝館料300円を払い、中に入ると、本殿で結婚式が行われていた。たくさんの人に祝福された新郎と新婦が幸せそうな顔で見つめ合っていた。ぐるっと回廊を廻り、外に出る少し雨が降っていたが、大きな傘を持って行ったのが正解でぬれずに歩けた。 土産物店がたくさん並び、もみじまんじゅう、しゃもじが目に付いた。何も買わず。 帰りのフェリーを10分ほど待って乗船。 切符は往路で往復を買ったが、片道にした方がいい。帰りはJRか松大汽船か出発時間の早い方に乗れる。まあ、5分ぐらいの差だから目くじらを立てるほどではないが・・・。 乗船後、10分して対岸の港に着く。 さあ、これから尾道に向かう。時刻は午後3時半で天気が悪いので、少し薄暗い。 中国自動車道を1時間半ほど走り、尾道市に戻った。 ここで一泊する。ホテルは尾道国際ホテルを予約していた。ここは温泉ではない。尾道で一番大きなシティーホテル。 雨降りの中の高速走行だったので、目が疲れたので、ゆっくり休養する。 翌日は、晴れていた。 尾道で有名な千光寺公園に行き、山の頂上の駐車場に止める。駐車代は500円。ここから『文学のこみち』を歩き、写真をとる。自然石に刻まれた25の文学碑が立っている。尾道を愛した文人の思いが伝わってくる感じがする。 途中、千光寺にお参りする。この辺からの瀬戸内海の眺望は実にすばらしい。たくさんの絶景ポイントがある。 その後、駐車場に戻り、山を下って、再度、中国自動車道に入り、倉敷に向かう。 天気は晴れ。 倉敷市中央駐車場に車を止める。すぐ近くが『大原美術館』。 初めての倉敷見学だったので、大原美術館から見学を始める。入館料は1300円。 日本の美術館はなぜこんなに高いのか?といつも思う。ヨーロッパの一流の博物館や美術館は日本円で700円~800円という感じである。そこには世界的に有名な画家の超有名な絵画がたくさん並んでいる。大原美術館には何があるのか?という思いで入館した。入館券は本館、工芸東洋館、分館、児島寅次郎記念館の4館がセットで見られる。 ここの名画は7つらしい。 受胎告知(エルグレコ)、泉による女、かぐわしき大地、アルプスの真昼、マルトX婦人の肖像、赤い衣装を着けた三人の踊り子、睡蓮(モネ)の7作品、それ以外に、ジャンヌ・エピュテルヌの肖像などがある。 その他多くの絵画や彫刻や遺跡で発掘した遺物などを展示していた。 絵画はヨーロッパの世界的に有名な美術館をたくさん見学してきたので、ここに展示している画には特別な感激はなかった。 一度は見ておかなければ、話にならないので館内を一周した。 その後、大原美術館を後にし、昼食をゆっくりとって、川沿いの歴史が残る街並みを歩いた。なかなか風情のある街並みだ。こういう風景は飛騨の高山、北海道の小樽など全国にはいくつか同じような風情や感じを受ける場所がある。 川(運河)沿いには柳の木が両側に植わっている。絵をかく人、人力車、川船に乗り見物する人、写真を撮る人、ゆっくり歩いている人などで賑わっていた。 午後3時になったので、駐車場に戻り、帰路に着く。 途中、中国自動車道が工事中のため1時間半ほど渋滞したが、無事に帰宅。 全走行距離は1050kmとなった。 ガソリンは47.8Lで6,899円、燃費は22km/Lであった。 途中の渋滞がなければ23km/Lぐらいだったかもしれない。 高速道路料金はETC割引があるので、いくらかかったのか?請求があるまで不明。 久しぶりによく走り廻った。 愛車、フィットハイブリッドは運転していて疲れない。空いている高速道路ではオートクルーズがついているので、時速90km位にセットすると定速走行してくれるし、速度オーバで引っかかることもない。高速道路のところどころに設置されている自動速度違反取締機(Mシステム)は時速90km以下となっている。これはレーダーを搭載しているので、注意案内が発信してくれる。 それにしてもカーナビの進化には驚く。電話番号を入れると、大体のところは全て案内される。その案内精度も上がってきた。 そういう車のアシストシステムと車自体の操作性の向上などで長距離運転しても疲れない。 |

砥部焼伝統産業会館内の展示

砥部焼伝統産業会館内の展示

道後温泉元湯会館

道後温泉元湯会館

瀬戸田にある耕三寺

瀬戸田にある耕三寺

川面に映って大変きれいな風景

川面に映って大変きれいな風景

売店

売店

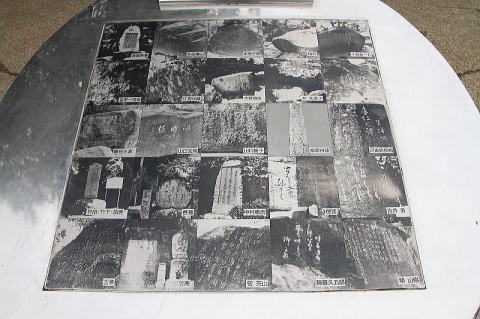

上は公園の頂上、展望台

上は公園の頂上、展望台

前田曙山

前田曙山

正岡子規

正岡子規

十辺舎一九

十辺舎一九

金田一京介

金田一京介

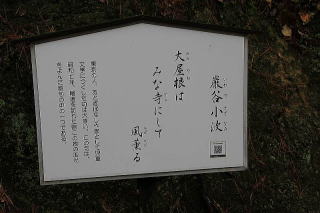

巖谷小波

巖谷小波

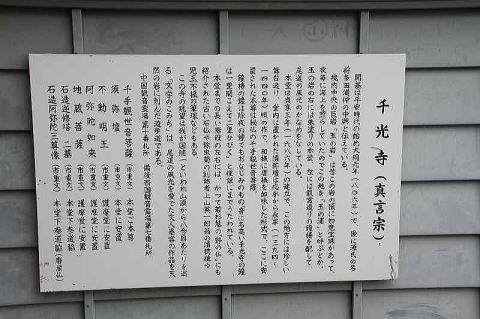

千光寺本殿

千光寺本殿

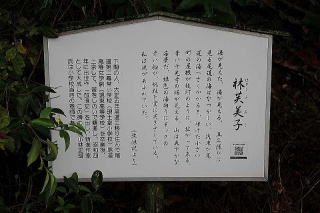

吉井勇

吉井勇

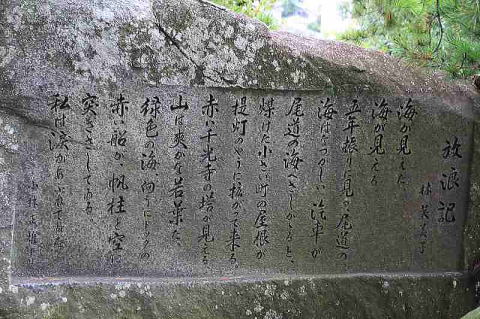

小杉放菴

小杉放菴

石でたたくとコツコツと鼓のように響く

石でたたくとコツコツと鼓のように響く

大原美術館敷地内

大原美術館敷地内

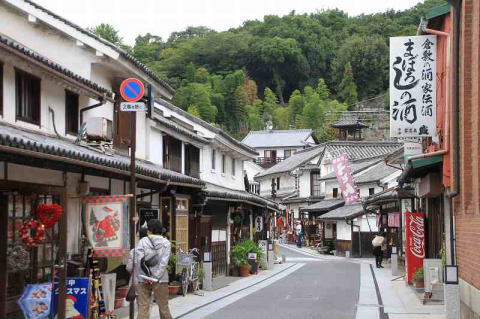

運河の両側に店が並ぶ

運河の両側に店が並ぶ