| 電柱を見ると、ところどころにトランス(変圧器)がついている。殆ど1つであるが、よく見ると2つついている電柱がある。何か意味があるのかな? という疑問です。 |

さて今日のテーマは?

電柱のトランスは、なぜ1つと2つがあるのでしょう?

12月2日(金)

大阪維新の会の躍進

| 11月末に大阪府知事、大阪市長のダブル選挙があった。大阪維新の会の二人が見事に大量得票で当選された。 これは世の中、特に大都市、大阪の沈下現象や行きづまり閉塞感に対する府民や市民の思い、いらだちの表れだと思う。 橋下旧知事は、今までの大阪府知事になかった新鮮な発言や行動が見られた。現状を良しとしながら、改革を訴える人は会社やその他組織にたくさん見られる。そういう人は改革を訴えながら、実は何もしない、できない人である。現状維持派。 少なくとも橋下さんは、急進で、派手な言い回しが見られるが、それがいままでなくとても新鮮で分かりやすい。こういう人が国政に参加してもらい、国のリーダとして日本のこの閉塞感、生ぬるい状況を打破してくれればさらに良しだと思う。 それは将来の楽しみとして、大阪府民や市民は維新の会に改革を委ねた。今までの保守的な指導者ではなく、本当の改革者が今後の元気な大阪を実現してくれることを期待している。やってくれると確信している。 橋下さんは、大阪市傘下には不要な団体がたくさんあり、そこに市民の税金をつぎ込んでいるという指摘をされた。これは国レベルでみると、その額はとんでもない数字になっている。残すか、潰すかの見直しを早くやって、税の無駄使いを少なくすることが緊急の課題のはずだ! しかし、現実は省庁の傘下に位置し、天下りの先になっていて、省益に結びつき、そこに天職を持ち、生活の糧を得ている職員がたくさんいる。そういう現実とどう向き合って無駄の排除を進められるかが鍵となる。自分が首を切られる立場なら、否が応でも、その組織の存続のために必要性を訴えることになる。 『改革は痛みを伴う』 とはこういうことだ! 痛みのない改革はありえないし、もしあり得るならそれは改革ではない! |

12月1日(木)

大阪の沈降は何故起きたのか?

| 大阪を引っ張ってきた大手電気メーカ各社、松下、三洋、シャープなどがそろって苦悩している。 超円高でコストが合わないのは、電機メーカだけではない。自動車もあらゆる二次産業は大きな課題を抱えている。 しかし、特に電気メーカがその影響を強く受けるのはなぜか? それは、半導体の進化による! その証拠を上げてみよう。 Panasonicを見ればそれが分かる。松下電器産業時代は、半導体が進化の途中でデジタル化も同様に進化の途中であった。Panasonicとなった現在、世界の半導体は超進化を遂げ、テレビやDVDやBDやデジカメやスマホ(ケイタイ)やその他のAV商品は、中身を見ると、『あれ!』と驚くほどがらんとしている。部品がない。いろんな機能が一般詰まっていて、すばらしい性能を発揮する商品は部品がたくさん詰まっていると思うが実は殆どの部品はIC(半導体)の中に入っている。 その半導体は極く簡単に言えば、謄写版で印刷するような方法でいくらでも製造できる。もちろん、その製造技術は数千億円かかる超微細な加工ができる先端工場でしか製造はできないが、その工場があればいくらでも次々と高品質な、故障がない信頼性の高い部品(IC)が造れる。その部品を組み込めばテレビやその他の商品が完成できる。 AV商品は、半導体ICさえがあれば世界中どこでも造れるようになった。ということは人件費の安い国に工場を建てて、そこで造れば安くあがる。 一方、白物と言われる電化商品、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、掃除機などは少し様子が違う。もちろん、いろんな機能を発揮するための制御には半導体を使っているが、これらの商品はモータや、それにまつわる機構部品がたくさん使われて、それらの組み合わせで動作し、目的を果たすような商品である。そこには長年、培ってきた各メーカのノウハウが活かされてメーカ独自の固有技術が生かされる余地が大きく残っている。特に、洗濯機は各メーカで独自の商品を展開している。モータでパルセータという羽を回すことで、水流を起こして洗濯するという基本は同じでも、いろんな工夫が生かされて、お互いに競争しあう余地がある。 前述のAV商品は、地デジテレビの放送方式が決まれば、そのデジタル信号に受信方式を合わせて商品を作らなければ、テレビは動作しない。逆に決められた方式(これをフォーマットと呼ぶ)に準じていれば、きれいな映像が受信できる。そこにメーカ間の商品格差は殆どなくなった。商品の性能の差が無いなら、安い商品でも十分だということになる。 液晶テレビにしろ、プラズマテレビにしろ、表示板の製造は先の半導体の製造とほとんど同じと考えてよい。小生に言わせれば謄写版製造方式だ! 昔、Panasonic(National)は少し高いが、壊れないし、性能が良い!だから買う、というお客様の思い、合意があったが、今はそれが成り立たなくなったのである。これはメーカにとっては一大事!! それに対応できるメーカは生き残れるし、うまく対応できなければそのメーカは過去の栄光や業績にかかわらず市場から去らざるを得ない。 しかも、市場での競争は、世界を相手にしなければならなくなっている。日本は結構大きな市場を持っていたので、今までは日本を中心に考えれば何とか維持はできたが、そういう考え方では安い海外製品がドンドン入ってくればあっという間に、海外製品に市場を乗っ取られてしまう。その余波は身近に迫ってきている。 円高は単なる現象ではなく、実はデジタル技術をベースとしたモノづくり(製造業)の大きな変革が要因で、必然的に起きている問題である。これに気付かなければメーカの今後の存在はあり得ないし、将来の生き残りは危うい! 現場のコスト意識を高揚することは、いつの時代でも守備の基本としては大切だ!しかし、相手が戦略的に攻めて来ている時に、従来型のモノづくりの思考で対応ができるだろうか? 結果は明白である。 |

11月19日(土)

読書感想文

『お金の流れが変わった!』 大前研一著を読んで

| 難しそうなタイトルですが、読み進めると大変納得できる内容になっている。日本は世界第二の経済大国と言われてきたが、2020年には中国のGDPが日本の倍になり、さらに10年後にはインドにも抜かれる。 そしてブラジル、インドネシアがすぐ後ろに迫ってくる。 いずれにしろ、日本は経済大国の看板を下さざるを得ない。このままで行けばの話! これからどう復活できるか? 古い経済学(ケインズ)の論理が成り立たなくなってきている。 投資先を求めて世界をさまようホームレス・マネーが4000兆円もあるらしい。この巨額の金が投資されると、バルを起こしたり、引き上げられると国家破綻を起こしたりする。この金が入ってくると景気はたちまち改善する。要はそのお金をどう呼び込むか?である。 前政権が積み上げて来た巨額の赤字、それを引き継ぎ有効な手立てができないであえいでいる現政権、日本の政治の貧困、相変わらず内向きの企業、内向きに転じた若者の姿、などこのままでは日本に将来がない!と警鐘を鳴らす。 どうしてこの行きづまりを改善するか、興味深く解説している。 この本は2010年12月に出版された。大前氏はマサチュセッツ工科大学で原子力工学を学び、原子力の専門家である。この本が著された時は大震災前であり、『化石燃料に代わるクリーンエネルギーで圧倒的に優れているのはじつは原子力発電である』と記されている。さらに、他国の原子炉建設を請け負うだけでなく、日本も独自のニューディール政策を掲げ、国策として国内の原子力発電を推進しなければならない。…、プルトニュウムを燃やして発電するプルサーマルが完成すれば、エネルギーを輸入に頼るしかないわが国のハンディは一気に解決するのだ。ところがこういうと必ず[原子力は安全でない」という反論が出てくる。ほんとうにそうだろうか。・・・・。今こそ日本は国策として原子炉建設を強力に推し進め、最強の輸出産業に育てあげるべきなのだ。 そのためには、それを妨げている要因を取り除かなければならない。 そうすると最大のネックは、原発は「怖い」「汚い」という国民の誤ったイメージだから、まずはそれを正すことに全力を挙げる。・・・・・。国民の理解と合意が得られたら、ぜひ首都圏の近くに原子炉をつくってほしい。そうしたら送電ロスが少なくなるので、当然それは、電気料金のさらなる引き下げにつながるからだ。・・・・・ このくだりを読んで、氏のような原子力の専門家でも、今回の東日本大震災と津波による福島第一原発の大爆発、その後の放射線物質による大被害を予想し見抜けられなかったことに、人間の知識や技術の限界を感じる。不幸なことであるが「絶対安全はない」ことを福島原発大事故が証明した。 その後、大前氏は彼のHPやYou Tubeで原発に対する意見を述べていた。つい最近、環境相の細野大臣と記者会見し、極秘で調査分析したレポートを公開発表した。それによると、福島原子力発電所の事故原因は、津波や地震でなく、人災だと結論付けている。要は地震や津波などが発生した際は、原子炉の稼働を緊急停止する、そして冷温停止まで冷やす!この一連の作業は何が起きようが確実に作動するようにしておかなければならない。そういう意味では今やっているストレステストでOKなら、原発の再稼働を認めるというやり方はおかしいと言っている。どんな地震が来ても、何mの高さの津波が来ても確実に冷温停止できるように、冷却系のモータ、ポンプ、電源を確保し、作動することが必須だと言っている。 この検証作業は、ボランティアでやったと言っていたが、今まで原発推進派として活動してきた氏は、今回の福島原発事故に対して罪滅ぼし?か反省の気持ちがあったのかも知れない。 大前研一氏は小生と同年代であり、優れた人物だ。現政権のブレーンとして日本再生に役立ってほしい。 |

11月17日(木)

原発の再起動は大丈夫か?

| 最近、ストレステストをして、OKなら再起動に向けて近隣の自治体の了解を得るという方向で動き出しているようですが、本当に大丈夫? 原発は安全と言われてきた。地震に対しても万全策を講じていると言われてきたが、福島原発事故が起きた。想定外の津波によるのもで、原発そのものは大丈夫だと言わんばかりの言い分に聞こえる。原発は何があろうと、何が起きようと絶対安全でなければいけない。5000年に一度の確率とか、1万年に一度の確率とか、最近、確率論を持ち出してさも、事故がほとんど起きないような説明で納得させようという意図も感じられる。しかし、原発は事故確率で考えてはだめだ。1万年に一度の確率としても、それが今起きるとことがあるのだ。確率は低いが、一度、事故が起きると損害、被害は甚大すぎる。だから、原発事故は殆どない、絶対安全の上に、さらに、事故は起こり得ない対策が講じられていなければならない。想定外の津波や地震が起きた時に、原発は安全に止まり、冷温停止に落ち着くことが100%達成されるように対策されていることが大前提である。そのためには、止めること、その後、冷やし続けられること、この二つは何があっても100%対応できれば、再稼働ができる。津波の大きさが何mまで大丈夫かというストレステストは無駄とは言えないが、それ以上の津波が来れば、またまた、想定外だったということになる。そうではなく何mの津波が来ようが、原子炉は緊急停止し、その後、冷温停止まで冷やせることが大切だ! そのためには、炉心冷却システムを完璧なものにすることだ!緊急冷却水を流し続けられるモーターとポンプ、そのモータに電源を供給する緊急発電システムを何が起きても動作できるようなものとしなければならない。モータとポンプは炉心から余り離れた所に設置はできないが、発電システム(ジーゼル発電機)は高台の離れた場所に設置できる。地震が起きても、どんな津波が起きても、すぐに外部電源が停止した時、緊急発電機が起動して、炉心冷却ができ冷温停止まで持って行けるようにしなければならない。これはストレステストでの判定とは別問題だ! |

10月18日(火)

なぜ、原発はすべて海岸線に並んでいるのか?

わざわざ、津波に遭いやすい場所に好き好んで!!

| この問題を解くには、発電するという原理を考えると理解できる。火力発電と原子力発電は発電するシステムは同じである。 違うのは水蒸気を造る炉が火力発電所はボイラーであり、燃料は石炭や重油である。原子力発電所は原子炉で核分裂による発熱を利用し、水蒸気を作る。水蒸気をタービンに導きタービンの羽根を回し、この動力で発電機を回す。 火力発電所も調べてみると分かるが、すべて海岸線近くに建てられている。なぜだろうか? 水蒸気でタービンを回す際、高温高圧の水蒸気をタービン入り口に導き、タービン室から出る水蒸気を一気に冷やすことで、水蒸気の体積が急に水に戻り収縮する。これによりタービン室内は高速の蒸気の流れが生じ、タービンの羽根に力を伝えタービンが回転する。 水蒸気を一気に冷やすには大量の水がいる。復水器という大きな部屋にタービンから出る水蒸気を通すパイプをくねくねと曲げて入れておき、その部屋に冷たい海水を大量に汲み上げて冷やす。海水は蒸気ですぐ温まるので、常に大量の海水をくみ上げては一方から海に捨てる。 復水器に使う海水は大量必要になる。もし復水器が海水より高い位置にあれば、汲み上げるのに大きなポンプが必要になり、大きな馬力のモータが必要になるので、結果的に発電した電力の大きな部分を消費することになる。これはせっかく発電した電力を発電所内で消費することを意味する。できるだけ効率よく発電するためには、発電所内で消費する電力を少なくすることである。すなわち、海岸で海に近いところで、できるだけ海水面の高さと同じ場所に復水器があれば一番効率がいい。 それは津波や大波に対してはあまりに危険なので、少し高いところに原発や火力発電所は建設されているのです。 しかし、今回の津波はその想定を超えた大津波だったので、復水器や一番大切な原子炉を冷やすシステムまで壊れてしまった。 原発や火力発電は、原子力エネルギーや石油、石炭の持つエネルギーの35%程度しか発電に寄与しない。65%は熱として無駄に放出している。そのため、火力発電所や原子力発電所の近くの海水温度は周囲の海水温度に比べて高い。この高温の海水を利用して、エビや魚介類の人口飼育をしているところがある位です。 |

| 電柱を見ると、ところどころにトランス(変圧器)がついている。殆ど1つであるが、よく見ると2つついている電柱がある。何か意味があるのかな? という疑問です。 |

| 答えは、普通は1つでいいのですが、動力用のモータを使ったり、大きな電力を使う工場などは3相交流という電気を使います。もちろん、3相交流は電線が3本必要です。2つのトランスで、200Vの3相交流を作っています。 一般家庭は電線が3本引き込まれていますが、これは単相3線式という配電方法です。 3相交流と同じように電線は3本ですが、3本線の内、両端は200Vで、中性線という真ん中の線と各両端には各100Vの電気が来ています。 トランスは10,20,30,50,75,100,135というような数字が表示されています。これはそのトランスからどれだけ多くの電気(電力)を取り出せるかを示す数字です。自動車のエンジンの何ccや馬力の大小と同じことです。上の写真の下の変圧器は20となっています。これは20キロワットの電気が取り出せるという意味です。 20KWのトランスで、大体5、6軒分の電気を供給しています。写真の上側には2基のトランスがついています。これは3相200Vと単相3線式の両方の電気を供給するためです。トランスが2つついている付近には、動力用のモータを使用しているからです。 日本はどこの電力会社でも配電用の高圧電気は6600Vとなっています。この6600Vを変圧器で100Vと200Vに降圧して電気製品を使ったり、動かすために使用します。 交流電気はトランスを使うことで簡単に電圧を上げたり、下げたり自由にできるので大変便利です。 |

8月28日(水)

自動車に興味がありますか?

興味のある方は一読してください。

ハイブリッド車についてのコメント

| 3月初めにフィットハイブリッドに入れ替えてから半年が経った。燃費は16km~20km程度で、まずまずの値だと思う。今までのセイバー(V6

2500cc)が7km~10kmであったので、約2倍の燃費と言える。 最近、ガソリン代が気にならなくなった。 ハイブリッド車と言えば、トヨタの『プリウス』が代名詞になっている。この車はお化けのように売れに売れている。全国どこに行っても次々に何台も出会う。これだけ売れると、トヨタにとってドル箱だと 思いきや、トヨタの利益はこの車のおかげで?下がってしまった?プリウスが売れて、収益の高い他の車の販売が減ると、会社の収益は当然悪化する。トヨタの最近の収益は良くない。それほどこの車は売れて、この車には材料をつぎ込んでいる。 使用している材料部品材に比べ超破格の値付けになっている。買う方には大変お買い得な車と言える。だからバカ売れする。お客さんは正直だ。 その点、ホンダのハイブリッドはどうなのか?簡易型ハイブリッド方式で、シンプルな構成になっている。簡単なシステムだから、部品も少なく、その分、車体の重量は軽い。しかしモータの馬力(出力)が弱くて、モータだけで単独走行が出来ない。あくまでモータはガソリンエンジンの補助的役割である。 プリウスのモータ出力は、60kw(82馬力)、車体重量1310kg、フィットハイブリッドのモータ出力は10KW(14馬力)、車体重量1130kgプリウスはフィットの6倍の出力を有する。一般家庭の平均使用電力は3kwから4kwだから60kwは15軒分の消費電力に相当する。だからモータだけで発進走行が可能である。非常に力強いハイブリッドシステムだ。だから音もなくモータのみでスタートできる。静か過ぎて、歩行者が気づかないので、逆に危ないとまで言われている。 プリウスはモータのトルクが強くて、それに電気を供給するニカド電池の容量が大きくなり、両方を合わせると重量は200kgほど重くなる。大人3人分を常時載せて走る計算になる。重い車体を走らせるには、それだけたくさんのエネルギーが要る。これは大きなハンディになる。だから実走行の実燃費ではカタログの燃費ほど差はない。 車が走行している運動エネルギーを如何に効率よく電気に回収しバッテリーに充電できるか、ガソリンエンジンの効率の良い回転数で発電したり、走行させる駆動力に使うかと言うことと、如何に車を軽く作るかのバランスで燃費は決まる。 シンプルさにおいてはホンダ方式がいい。モータの効率的な使い方においてはトヨタ方式が優れている。一長一短がある。ホンダ方式で、もう少しモータの馬力を大きくするといいのではないか、とフィットハイブリッドを乗ってみて感じる。 ハイブリッド自動車は、電動自転車と同じで、足でこぐ力がガソリンエンジンであると思えばいい。ブレーキをかけると充電もする。全く同じ原理だ。電動自転車はこぐ力が余り要らないので大変楽だ。 これと同様にハイブリッド車はエンジンの負担が少ない。ガソリンエンジンは回転数が高くならないと力が出ない。逆にモータは回転数が低いほど大きな力が出る。この両者のいいとこ取りをして組合わせたのが、ハイブリッド車だ。 その組合わせ方にトヨタ方式とホンダ方式がある。もう一つあるのは、エンジンで発電機を回し、バッテリーに充電し、走行はモータだけで行う方式がある。もちろん、ブレーキをかけると発電機でバッテリーに充電する。この方式の日本車はまだない。この方式の延長線上にEVがある。 フィットハイブリッドがモータだけで走行するのは、時速40km前後で、平坦道路を走行中だけである。それ以外は、モータはエンジンと共に働いている。 しかし、マツダのスカイアクティブはハイブリッドを使わないで30km/Lを達成したことはすばらしい。このエンジンとモータを組み合わせると、さらに燃費効率がいいのではないか? 軽自動車もダイハツが30kmを越しながら、値段が従来の軽より廉く発売した。ダイハツもやるもんだ。 現役時代、大昔、商品企画を以前にやっていたが、これが相手にダメージを与える戦略だ。 燃費を良くするためには、アイドリングストップや軽量化や電子化など金がかさむはず。すなわち価格が高くなる。それをやりながら値段を下げたところに、ダイハツの真骨頂がある。すばらしい。イース・ミラに乗ってみてどうか?は試乗していないので分からない。車体を軽く作ると騒音や振動が伝わり、やかましい車になるが、その辺のところをうまく押さえ込んでいれば、絶賛に値する。 いずれにしても、工業製品は高く不可能と思える目標を掲げて真剣に取り組めば必ず達成するものだ。妥協すれば、魅力に欠けるものしか出来ない。車はこれからまだまだ楽しみだ! ドンドン、燃費のいい車が発売されるだろう。 |

8月25日

軽量アルミホイールは全てに勝るか?

ホイールを組み替えようと思っている方はご注意下さい。

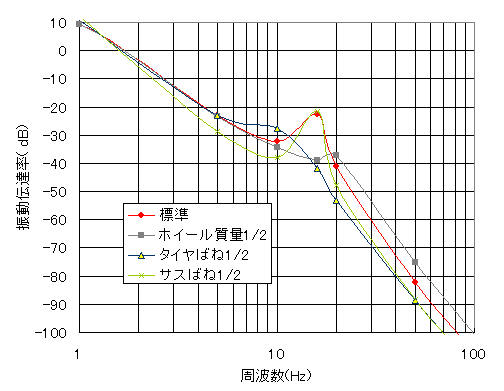

| ところで、我が家のフィットハイブリッドだが、足回りを綺麗に見せようと、アルミホイールをオートバックスで購入し、鉄ホイールと組み替え(着け変え)てもらった。ところが、軽量アルミホイールをつけて帰る途中、走行音(道路ノイズ、タイヤの転がる音)がやかましく気になった。こんなことが起きるとは今まで聞いた事がない。しかし、確かにゴーと言う音が気になるほど大きくなった。 ホンダ販売店に半年点検で行ったときに、フィット・シャトルハイブリッドの試乗をさせてもらった。この車には鉄ホイールがついていた。この車は随分走行音が静かだ。 私のフィットはアルミホイールが原因で走行音が大きくなったのか?それで、インターネットでホイールと走行音について文献を調べてみた。あるサイトにその解説が掲載されていた。 標準ホイールと、重量が半分のものとの比較がグラフに掲示されていて、5dB~10dBほど軽量の方が大きいと言う結果になっている。ホンダの資料からホイールの重量を調べると、鉄製ホイールが7.9kg、純正アルミホイールが何と8.1kgと鉄より少し重く造っていることが分かった。鉄ホイールの場合は、ホイールキャップを被せるので、200gぐらいある。と言うことは、メーカは、この重さで最適の振動、防音効果が出るようにクッションバネの硬度、常数を決めていることに気づいた。 これより軽くすると、振動が伝わり、騒音が大きくなる。メーカ純正アルミホイール(鍛造製)で、純正のアルミホイール(鋳造製)の半分ぐらいの超軽量アルミホイールがある。鍛造製ホイールは値段がバカに高いく、軽くても十分強度がある。これを履くと騒音はどうなるか? 多分、この場合は純正品だから、メーカ出荷時にバネ常数を軽量ホイールに合わせて変更しているのではないだろうか? これは推測だが・・・。 と言うことで、結論は我慢がならず、再び鉄ホイールに付け替えた。結果は、確かに走行音が静かになったことは事実である。手元にアルミホイールが残ったが、オークションに出品して処分しよう。軽量アルミホイールはハンドリングが良くなり、バネした加重が減った分、軽快に走ると言う反面、騒音が増えると言うことを実感して分かった。いい勉強になった。 ホイールを代えて燃費が改善することは、殆ど期待できないらしい。 |

8月5日(金)

原発は安全・安定な電源なのか?

| この夏は、例年と比べ何かがおかしい気がする。夏の初めにセミがなかなか鳴かなかった。やっと鳴き出したかと思うと、クマゼミがやたらとやかましく鳴く。今はクマゼミとヒグラシが鳴いている。そろそろツクツクボウシが鳴き出す頃になった。 東日本大震災は、少しずつ復興が進んでいるようだが、原発の事故に見舞われた福島近傍は放射能の影響で、復興どころではない。関西電力の供給電力まで足りないと言う状況になっているが、原発は言われているほど、安全で、安定な電源ではないことが分かった。 高速増殖炉「もんじゅ」 福井県に建設され、今は止まっている高速増殖炉「もんじゅ」は更に危険な原発だと思う。原発の燃料はウランを使い、その核分裂による原子の崩壊熱をエネルギーとしている。天然ウランにはウラン238とウラン235と言う2種類がある。同じウランでありながら原子量が違うこれを同位元素と呼んでいるが、軽水炉の燃料として使えるのは、ウラン235で、ウラン238は普通の原子炉では核分裂に寄与しない。天然ウランのなかで、ウラン235は0.7%しか含まれていない。99.3%はウラン238である。世界で原発用のウランを使い続けると、ウラン鉱石の埋蔵量からして約100年間で枯渇するらしい。原発が増えるともっと短くなるはず。そこで、豊富にあるウラン238を燃料として使おうという発想で生まれたのが、高速増殖炉「もんじゅ」である。 普通の軽水炉原発と何が違うか! ウランが核分裂するには、中性子(電気的に中性の粒子)が原子核に衝突することからはじまる。その際、衝突する速度が問題である。軽水炉に使っているウラン235は中性子の速度が遅くないとうまく核分裂しない。高速増殖炉は逆に高速中性子を使い、ウラン238に衝突させる。するとウラン238はプルトニウム239に変わる。プルトニュウムは核分裂し、原子量が半分ぐらいの原子に変わる。これにより、ウランの利用率が100倍以上によくなる。更に、原子核反応で生まれる沢山の放射性物質も原子核分裂に加わり、軽水炉から出る放射性廃棄物より排出量が減る。いいことばかりのように聞こえるが、軽水炉は水が冷却材である。高速増殖炉は、冷却材にナトリュウムを使う。ナトリュムは水に触れると水素を発生し、爆発する。原子炉に異常が発生した時、水も使えない。こういう大変怖い高速増殖炉を今後の原子炉に使い、原子エネルギーの転換増殖を図ろうとしているのだ。水で冷やす軽水炉だって、これだけ、てこずっているのだ! 今、福島原発事故を機会に、エネルギーのあり方を再考したい。 |

7月11日(月)

エネルギーの実感を持つ

| 古代から中世、そして産業革命が起きるまで、人類は人力以上の力を牛や馬に頼ってきた。 しかしそれ以上の動力はなかった。それまでの人類の文化の発展のスピードは、実にゆっくりしたものであった。その頃までヨーロッパは、キリスト教の合理精神の元で、自然科学が発展し、蒸気機関の発見で、数十馬力、数百馬力と言う今まで考えられなかった巨大な動力を手にした。その後、この動力を生かして、工場が造られ、紡績を中心に産業革命が起こった。 その後、急速に人類の果てしないパワーが発揮され始めた。電気に関する物理学、機械工学など目覚しい発達を遂げた。 女性にとって大変な洗濯は、電気洗濯機が出来て楽な作業になった。今は、蓋を開けて洗濯物を掘り込み、洗剤を入れてボタンを押すだけで、洗濯、すすぎ、脱水、(乾燥)までやってくれる。水道は蛇口をひねると思いのままに水が出る。スイッチを押すと明かりが点く。ガソリンを入れておくと、いつでも買い物や外出が出来る。 便利な世の中になったが、すべてエネルギーを消費して成り立っている。このことを、今の人は時間として考えることはない。ここに大きな課題が潜んでいる。 どういう仕事に、どれだけのエネルギーが必要か、どれだけのエネルギーが消費されているかを知らない。分かっていない。すべて電気代、ガソリン代としてお金を支払うことでことが済んでいる。だから無駄な電灯をつけっ放しにしたり、歯を磨く時に水道を出しっぱなしにする人が多い。無駄に流れている水は有料である、いやそれ以前に大切な地球資源のエネルギーを無駄に捨てているのである。 私の田舎の家は、山の中腹にあり、隣の家より高いところに建っていた。家の井戸は石垣で積み上げられていた。覗くと深い暗い底に水が溜まっているのが見えた。昔は釣瓶(つるべ)で水を汲みあげていた。飲み水も、風呂の水もすべてその井戸の水を使っていた。約10mほどの深さだったので、水汲みが大変な労働であった。 つるべから深井戸用の手こぎポンプに変わったものの、水を汲み上げなければならなかった。水だめに水を汲み置くのが、子供の頃の仕事であった。結構、ポンプに着いている木の棒を上下に動かすのが重かったのを覚えている。更に、風呂の水を汲むのは、更に2mほどの高さに置いてあるドラム缶に水を汲み上げなければならなかった。この作業は水がめに水を汲むより、一段とポンプが重くなり、小学生の子供の腕力だけでは操作が出来ず、棒にぶら下がって、自分の体重をかけて棒を上下に動かして水汲みを手伝った。親は農作業(みかんつくり)に懸命に働いていた。 風呂を沸かすのは子供の仕事で、ドラム缶に汲み溜めした水を風呂に入れて、林の松の枯葉を袋(ドンゴロスと言っていた)に入れて持ち帰り、それを着火材として使い、選定や植え替えたみかんの木を干して乾かし割り木して燃料に使っていた。今思えば、すべてが自然循環型の燃料、そして人力エネルギーで仕事をしてきた。 そういう子供の頃の労働(手伝い)を経験してきた。 だから、蛇口をひねって水を使う時も、風呂の湯を使うときは、昔も今も同じエネルギーを必要としていることを身をもって感じるので、無駄な使い方は、全くしないし、出来ない。 今、エネルギー問題(電力供給)が騒がれている。特に東日本大震災後の福島第一原発の爆発事故以来、電力不足が騒がれている。供給できる電力総量と需要する電力量がどういう関係で夏場推移するか? 大変厳しい状況にある。 日本人は倹約、質素を旨としてきた国民であり、比較的広い国土面積でありながら、70%以上が山林(山間地域)という国柄であるので、アメリカやヨーロッパの国々と同じ考え方、生き方をすることは出来ない。我々日本人は日本人らしい生き方を考えてゆかなければならないと思う。バスで2時間、3時間走っても風景が変わらないようなヨーロッパの国とは全く違う環境にある。その代わり、すばらしい山の風景、春夏秋冬の四季のきれいな季節の変化を享受できる。 そこで、小生は『子供(小学生)の頃の教育のあり方』が大切だと考える。 たとえば、教室の電灯(明かり)を点けるにはどれだけのエネルギーが要るのか、それを自分で発電すると、どれほどの負荷がかかり、どれだけしんどいのか、水道の水を出すのにどれだけのエネルギーが必要か?など小学校中高年で教える、体験させることが必要で大切なことだと思う。 電気はどうして発電し、どうして家庭に送り、どのように工場で使われているのかなども、大切なことであるが、その前に使う電気を自分で発電すると、どれだけしんどいかを体験させる。その実感の上に立って、エネルギーの大切さ、ありがたさを教える。そうすれば無駄な使い方は減るはずである。無駄遣いは出来なくなる。 お金を出せばいくらでも使える、安い電気を大量に造ることを考えると、今問題になっている原子力発電だ!というシナリオになる。 しかし、このシナリオには、欠点・欠陥が沢山ある。事故が起きた時の被害の甚大さ、長期的な被害の継続性、放射性廃棄物の処理の掛かる巨大な費用と天文学的な年数(数千年以上管理が必要)など、大切な部分を省略している。 原子力の怖さと人間の智恵の競争と、人間の欲望の傲慢さが混ざり合って、混沌としている。今までは絶対安全!という言葉で、それらを塗りつぶしてきた。 それが巨大地震の津波で自然の力が上回り、人間が勝手に想定した安全の範囲を超えてしまったために、不幸な事故が起きた。このような事故は今後も起きる可能性が十分ある。原子力発電の事故は今後、絶対起こしてはならない。そのためには、原子力に頼らない新しいエネルギーの開発と、一方で徹底した無駄の排除をしなければならない。 松下幸之助氏は、有名な『水道哲学』を説いた。豊富にある水道の水は街角で、のどが渇いた人が飲んでも誰も咎めはしない。そのように豊富に電化製品を広く行き渡らせることで、人類の生活を豊かにしよう!いうことで三種の神器や3Cと言われる電化ブームを作り上げてきた。それにより人々は大変、文化的で豊かな生活を送れるようになったことは事実である。その反面、豊かになり過ぎて、ありがたさや、感謝の気持ちをなくし、人類が地球で生活をする上で、傲慢さが見え初めてきたのではないか。 質素で無駄をなくした文化的な生活に戻るよう考えを改める時期に来ているように感じる。 |

7月7日(木)

民主党と自民党

| 今日は七夕の日、彦星と織姫が年に一度出会うと言う優雅な物語は誰が作ったのだろうか? 3月11日の東日本大震災から4ヶ月が経ち、少しずつ復興の動きが見えてきているが、政治の世界は相変わらず、与野党の不毛の争いで、時だけが過ぎている感じがする。 民主党政権が悪いと言うことではない気がする。これだけの大震災、大災害なのだから、どの党が政権を担っても、未曾有の巨大な自然の力を見せ付けられた跡の対応は想像を絶する。 それを揚げ足取りして、国会で争うことは見苦しい。自民党、公明党は自分たちが政権党であった時代を謙虚に反省することが大切だと思う。それを忘れて、今や、自分たちならこんなまずい対応はしないとばかり、非難をする。非難だけではなくてこの際、政局にしようという意図が見える。そういうことをやっている場合かと言いたい。 少なくとも年末までに、復興をしっかり進めないと、冬を迎えると北国は大変なことになる。全党が一致して復興に当たり、その成果や、動きを国民に問う総選挙をすればいい。今は一致結束してスピードを速め、全国民が復興にまい進しなければならない。 国会議員は国民のために選出された人たちであり、それ以上でも、それ以下でもない。彼らは党離党略の権化と化しているのではないか? 最近の国会中継や、テレビ報道を見ていて、情けない気がする。もっと高潔な考えを持ち、今何をすべきかを考えれば、誰でも分かるはずだ。それが国会議員に通じないところに日本の政治離れがあり、立派なことを言っている自民党の支持率も上がらない要因がある。 自民党は50数年も続いた政権党として、親父や兄貴分の思いで、民主党を支えるぐらいの度量を見せてほしい。そうすれば国民はさすがに自民党だと言うことで、政権が自然と戻ることにつながるだろう。今の自民党にそれだけの度量と力がなくなったのだろうか?それなら、将来の自民党は期待できない。上げ足取りのかつてのどこかの野党と同じようなつまらない政党に成り下がってほしくない。 自民党は日本を戦争の焼け野原から立派に再生させた政党である。それが少し有頂天になり、気ままになりすぎたので嫌われた。しかし、実力は今もNo.1だと思っている。その自負をいい意味でしっかり持ってほしい。 民主党は、成り上がりの意識を捨てて、実直に政治を進めなければならない。政権をとったことを傘にきて、横柄さが見え出している。大臣の言葉遣い、予算委員会での居眠り、議員の横柄な言葉遣いなど、今までの悪い自民党を引きついでいる。民主党は清廉潔白な態度で素直に国民と対峙しながら、政治を進めなければ、次の総選挙で敗れることが目に見える。 時代は変わり、デジタル時代になった。テレビやネットや新聞や雑誌などあらゆるメディアが即時性を持って、動きを伝える。密室や談合や馴れ合いや、今までの政治手法は今や通じない。しかし、それに気づいていない政治家が以下に多いかに呆れる。考えを変えるとこのすばらしいメディアを活用して、自分たちの主張や政治や行政にうまく活用すれば大変動きがよくなる。いまは、逆になってしまっている。メディアが政治家や行政を批判し、動かしている。世論までメディアが操作できるような状況になっている。これは大変怖い。 メディアに振り回されず、何が本質か?をしっかり見極める目を持ち、見極める力をつけることが大切である。 |

3月18日(金)

福島第一原子力発電所の事故について(2)

| 東京電力、福島第一発電所の事故は、巨大地震とその後の大津波の未曾有の大災害にも増して、非常に深刻な危機を呈している。今回の巨大地震、津波の大自然の猛威を目の当たりに見て、人間の営みの小さなことが感じられると同時に、人間が作り上げた原子力の利用に於いて、その巨大なエネルギーに処ししかねている姿に怖さを感じる。平常時には、二重三重の安全対策を講じて万一の事故は起こらないように対策されているが、想定外の状況下において、安全であったかと言うと今回の福島原発の事故の連鎖は、不十分であったと言わざるを得ない。地震発生後、一週間が経ち、被災地は少しずつ落ち着きをとり戻しているが、原発関連の状況は、日に日に悪化しているような感じを受ける。どこかで、悪循環を断ち切る転換を図らなければ、次々と悪いシナリオに入ってしまう。未曾有の原発被害になりかねない。早め早めの対策が必要な気がする。 ニュースで、**マイクロシーベルトとか、**ミリシーベルトという数字が言われている。この放射線の単位に付いて下記のURLに、放射線の種類、単位など詳しく且つ分かりやすく解説しているので、参考まで。 |

●放射線とは、広い意味では、全ての電磁波および粒子線のこと。

| 放射能(Radioactivity)とは、物理学的な定義では、放射線を出す能力である。一般的には、放射能をもつ物質(放射性物質)という誤った意味で使われることがある。 放射能と放射線とは混同されがちであるが、その定義は明確に異なる。日本の媒体等においては「放射能を浴びる(又は、飛散する)」などと誤用が見受けられ、誤用そのままが一般に定着して常用されている。 |

| シーベルト (Sievert) は、生体への被曝の大きさの単位。記号はSv。SI単位である。呼称は、放射線防護の研究で功績のあったロルフ・マキシミリアン・シーベルトにちなむ シーベルト (Sievert) は、生体への被曝の大きさの単位。記号はSv。SI単位である。呼称は、放射線防護の研究で功績のあったロルフ・マキシミリアン・シーベルトにちなむ。 物質が放射線に照射されたとき、物質の吸収線量を示す単位がグレイ(記号Gy。定義J/kg)である。 |

| 人体が放射線にさらされる事を放射線被曝(ほうしゃせんひばく)といい、人体は年間およそ2.4ミリシーベルト(世界平均)の自然放射線に常にさらされている。ごく微量の放射線では人体に影響を与えることはないが、大量の放射線は人体に有害である。特に、放射性物質を扱う環境にある人は、自分がどの程度の放射線を受けたのかを、常に厳密に管理しなくてはならない。その際に用いられる尺度の一つがシーベルトである。

放射線を短期間に全身被曝した場合の致死線量は、5%致死線量が2シーベルト、50%致死線量 (LD50) が4シーベルト、100%致死線量が7シーベルトと言われている。200ミリシーベルト以下の被曝では、急性の臨床的症状は認められないとされるが、長期的な影響については議論があり、また、低線量の被曝についても健康被害が生じたとして訴訟が起きている |

許容放射線量

|

3月16日(水)

福島第一原子力発電所の事故について(1)

| 1,2,3,4号機と立て続けの事故は、まさに人災だ! 原発の信頼性の欠如と言わざるを得ない。想定外の巨大地震と津波、これはまさにそのとおりである。しかし、原発は何が起きても、安全に停止することが求められている。 想定外のことが起きようが、安全でなければ今後の原発の建設は許されないだろう。 東北各地には、原子力発電所がたくさん建設されている。今回の想定外の巨大地震に対して、どの原発も初期対応は十分機能し、緊急炉心冷却装置(ECCS)は設計どおり機能して原発は停止し、連鎖反応は止まった。 そこまでは安全側に働いた。 問題は、その後の炉心の燃料棒の冷却に失敗したことだ。これは本来はそう難しいものではないはずだ。炉心(圧力隔壁)内の水を循環して冷やせばいい。しかし、停止直後の炉心の圧力は高いので、水の温度は100度をゆうに超えている。この高温、高圧の水を循環するためには、相当大きなモータでポンプを駆動する必要がある。そのためには相当大きな電力が必要になる。この電源の確保はどうだったのか? 今回の事故の発端は、この一点に尽きるように思われる。 普段の緊急炉心冷却システムのモータの電源は送電線から電気を受電して駆動するようになっている。原発のメインテナンスや点検時は原発から送電する送電線以外に原発で使う電力を別の送電線で受電する方法を取っている。 今日の朝日新聞の解説では原発を安全に維持するためのポンプやたくさんのバルブの開閉や補機を動かす為には、発電する電力の約1%に相当する電力が必要だと言われている。 今回は、想定外の地震と津波により、緊急炉心冷却システムまでは順調に作動し、その後、炉心をクールダウンするため水を循環させるポンプを駆動するモータの電源が送電線の鉄塔の倒壊で受電することが出来なくなったことが原因の一つ。 そのバックアップはジーゼルエンジンで発電機を駆動し、その電気で緊急炉心冷却装置を駆動するように設計されていたが、このジーゼルエンジンが津波により働かなかったか、何故か途中で止まってしまったことによるものだ。何故、いくつかあるジーゼルエンジンが全部止まったのかよく分からない、疑問点である。燃料に海水が入ったのかも知れない。 福島第一原発は、発電開始してから40年が過ぎ、原発の寿命は40年と言われていることに対し、十分なメインテナンスをしているので、このあと、10年間は使用を認めるとお墨付きをもらったばかりだったはずだ。確かに原発の基本部分の安全性は確保されているので、今回の想定外の地震と津波がなければ、このような事故は起こらずに済んだ。 問題は、津波に対する対応が十分でなかったのではないか? 原発は海岸線沿いに並んでいる。これは冷却水が十分得られるということと、人口密度が低いことが挙げられる。その反面、地震で今回のような巨大な津波が来ると、原発全体が波をかぶる。しかし、どのような波をかぶっても建屋はしっかりと固定されていて大丈夫だ。 反面、原発をサポートする補機類が波をかぶった場合、どうなるのかについての考えが甘かったのではないか? 例えば、ジーゼル発電機を建屋の屋上に設置するとか、敷地から近くの20~30m高い所に設置し、そこから地下ケーブルで原発と結んでおくようなことをしていれば、今回のような惨事(事故)にはならなかったはずだ。 原発の基本的なシステムの事故ではなく、原発を支える周辺の機器の故障が大きな問題を引き起こしたように思う。1,2,3,4号機の事故の振る舞いを見ていると、順番に同じような経過をたどりながら、次々とトラブルが起きている。これは、たまたまの欠陥が原因のトラブルではなく、設計的な問題によるトラブルである。 原発は50万キロワットや100万キロワット以上のとてつもない大きな電気を生み出す力を持っている。大雑把に言えば50万馬力や100万馬力以上の巨大なエネルギー源である。それを維持管理するには、1万キロワットから3万キロワットぐらいの電力が必要だそうだ。 その電力が供給できなくなると、今回のような事故になる。何か、盲点をつかれた様な事故だと思う。 以前、トヨタ自動車さんに伺った際に、トヨタの品質の原点は〔FA・OR〕だと教えてもらった。FA;ファイアアウト(火が出る)、OR;オーバラン(止まらないこと)これは絶対あってはならない! ということであった。自動車だから走ることが第一だと思っていた小生には、目からウロコの印象を受けた。 原発も同じような思いで取り組まなければならないのだろう。発電することより、安全に止めることの方が重要だという認識を持つことが大切だ。 |

2011年2月14日

デジタル技術は再現性がいい!

| デジタルの特徴は、一言で言うと『再現性』にある。 信号や情報を伝えたり、記録する時に、元の信号や情報をどれだけ正確に再現できるか? が大きな課題である。 アナログ技術は、注意深く設計しても、歪が生じたり、ノイズで元の信号などが乱される。アナログ技術は、元の信号や情報を相似形に処理する技術。 デジタル技術はこの点、信号や情報を伝えたり、記録したりしても、元の信号や情報を忠実に再現できる。これがデジタルの優れた点である。だから地デジテレビは大変綺麗な画像を放送し、受信することができるし、デジカメは大変綺麗な写真が撮れる。 しかし、パソコンを使う人は今までよく経験したことがあると思うが、何かトラブルと原因を取り除かない限り、梃子でも復帰しない。 再現性が良いということは言い換えると融通が利かないということ。 ソフトで決められたとおり忠実に動作するが、それ以上でもそれ以下でもない。 これがデジタルだ。 |

2011年2月13日

トヨタ自動車の疑いが晴れた!

| ちょうど一年前に、このページで『トヨタの憂鬱』という記事を書いた。この一年間、アメリカ運輸省とアメリカ航空宇宙局(NASA)が協力してトヨタ自動車の電子制御システムの異常がないかを調査してきた。 その結果を2月8日に発表した。『電子制御システムには欠陥がない』と言う結論だった。あれだけ騒いで「トヨタ車には乗るな」といっておきながら、今回の発表は、『私の娘にもトヨタ車を薦める』と言う尾ひれまで付いた発表内容だった。 これだけ明解に「欠陥がない」と言い切れるところが、デジタルのデジタル所以のことである。エンジン制御システムを働かせるプログラムは非常に複雑で、一つ一つ内容を精査して確認したと言うことである。全てのプログラムを確認すれば、欠陥や異常があるかないか、突き止められる。しかしその作業は膨大にのぼり、通常はそこまでやらない。しかし今回はNASAの威信にかけてやったらしい。おかげでトヨタ自動車は絶対的な太鼓判をもらった。 それでは、問題になった急加速の原因は何だったのか? ①アクセルペダルの戻りが悪くなる問題・・・・・・・・・ ②アクセルペダルがフロアマットに引っかかる問題 この二つの不具合は現に存在し、これに対しては膨大なリコールをやっている。 今回の疑いは、上記二つに加え、制御システムに問題があったという訴えに対して、精査の結果、制御システムに欠陥はなかったと言うことである。二つの問題に対しては、ペダルの形状の変更や、フロアマットのズレが生じないような構造に変更する対策が実行された。本当の問題はつまらないことだった。 それでは急加速の原因は何か? ドライバーのアクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違いが指摘されている。 アナログ技術や、メカニカル技術では、製造上のバラツキや経年劣化による症状が起きるので、こういう問題が起こった場合、検証が大変難しくなる。デジタル制御においては、プログラムに異常がなければ、回路が壊れていない限りシステムはプログラムどおり忠実に働く。今回の出来事はトヨタにとって大変辛かった 反面、欠陥がなかったと言う結論は非常に力強い太鼓判をもらう出来事だった。 『災い転じて福となす!』 今後、日本車の信用回復で輸出が伸びるのを期待する。 |