12月31日(月)

紅白歌合戦を見て

ここ数年、大晦日、恒例の紅白歌合戦を全部見ることはなかったが、今回はどういう

わけか、初めから終わりまで見てしまった。何か特別な理由があったわけではない。

まず感じたことは、始まってステージの画面のきれいさ、迫力に驚いた。

何か、バーチャルな世界にいるような感じを受けた。

舞台装置や舞台照明は、それぞれ専門家が居て、シナリオに従ってどういう構成にしようかと念入りに打ち合わせ、造り上げてゆくもの。

今回の紅白歌合戦の映像を見ると、バーチャルな映像、バーチャルな世界と、現実の舞台の映像が重なり、溶け合って、一体化し、とても興味深かった。

画像の画像切り取り、合成、編集、加工など最新の動画像や静止画像加工技術を駆使した結果だと思う。

実際の舞台の中央に階段があり、その後ろに巨大なバックスクリーンがあり、両サイドにも工夫された円形をした装置が2重に配置されていた。

バックスクリーンに高画質の画像をふんざんに取り入れた効果が大きいが、それが単独の映像ではなく、両サイドと実際の舞台の映像とが一体化していたところがみそだ。

まさに音と光と画像の一体化したテレビ映像を楽しませてもらった。

近年にない紅白歌合戦だったと思う。

こういう演出は、シナリオを見ながらアナログ的に人手で切り替えるという作業ではとても対応できないし、失敗もする。すべて事前にシナリオに従って、舞台照明はどうする、レーザ光線はどういうふうに動かす、バックの巨大なスクリーンの映像を何をどういうふうに出すなど、その場面、場面に最適なタイミングで処理、対応しなければならない。

これは事前にパソコンにデータを入れて初めから最後までの流れをプログラムし、すべて収納して、進めた結果だと思う。こういうところにもパソコンの威力が発揮されている。

同じようなことが、最近の花火の打ち上げショーにも言える。

はじめから最後のクライマックスまで、構成を考えて、花火の種類や順番やタイミングや高さなど、全体のシナリオやストーリに従ってプログラムを作って、本番にはパソコンの指示で自動的に打ち上げるらしい。

そうなると、花火そのものの出来栄えもさることながら、全体の構成、ストーリー性、プログラミングの出来栄えが、花火ショーの出来栄えを決めることになる。

ソフトウェアが、全体の印象を左右するような時代に入ったのだ。

今年の紅白を見て、最近の歌は聞き覚えがないものが多くなり、歌えるものが少なくなった感じる。それだけ自分が歳を重ねた証拠だ。

大画面テレビを見て、大変きれいなカラーフルな映像を、しかもアメリカやアフリカからの中継映像を交えて、NHK劇場と全く変わらない高画質、綺麗さでテレビを楽しめる時代になった。テレビ放送の技術の進化は素晴らしい。

女性軍の司会の堀北真希さんは誠実さがとても印象的だった。

これで、今年の随想記は終了です。

新年からは新しいページで引き続き、徒然なるままに随想をスタートさせます。

いままでどおり、TOP画面の新着情報または随想記の目次画面から入ってください。

本年はたくさんのアクセスを頂き有難うございました。

新年もよろしくお願いします。お待ちしています。

いいお年をお迎えください。 |

12月30日(日)

朝日新聞、ザ・コラムを読んで

アベノミクス 大胆な実験に漂う古臭さ

昨日の随想記に『やはり自民党が復帰しました』と書きました。

自民党が下野して3年の間、自民党は何を反省し、どう体質を変えたのか。確かに、長老の方々の一部が高齢で退いたのは分かる。しかし、それ以外に何を反省し、何を改善したのかよく分からない内に再度登板となった。

本来なら、以前の体質のどこが悪かったのか、どこに問題があったのかをよく分析し、それをどのように修正または改善したのかを国民に明示し、その上で国民に信を問うというのが筋だと思う。しかし、若返ったとか、以前の自民党とは違うとか、言葉だけの体質転換を訴えるだけで、大切な中身の話がないのは残念だ。

体質はそう簡単に変えられない。

メタボの人はいくら医者から忠告されても、好きなアルコールを止めたり、食事の制限をしたり、運動をすることなど、なかなかできないのと同じこと。

野党の3年間に、自民党がそれを強烈な個性で取組んできたリーダがいたと聞いたことがない。誰かが、そのいやなことをリーダとなってやらないと、党内でガヤガヤやって、できることではない。討議はやったということだけで、実は何もやっていない。

以前の小泉総理のような特異な人でなければ、そういうことはできないだろう。

松下電器(Panasonic)に、中村さんという特異な人が居て、社長になり、有名な中村改革を断行した。行き詰まった松下電器を立て直すために、大企業病に侵されていた松下電器の風土を壊した。

『経営理念以外に残すものはない』とまで言い切った。その結果、社内の空気が変わり、危機感が襲った。2万人を超す大量の早期退職に踏み切った。結果は固定費の大幅削減に成功し、収支バランスは改善した。会社は蘇ったように見えた。

しかし、この大手術は体力を消耗し、体力だけでなく社員の意欲も、求心力もそぎ落とした。体力がなくなると、ダイナミックな動きや発想ができなくなる。

同時に投資をデジタル家電の地デジテレビ分野に絞り、巨大なプラズマ工場を建設したり、液晶テレビの液晶工場の大型投資も行った。ディスプレイの両天秤に投資を行った。

さらに、Panasonicというブランドの傘下に、松下電工と三洋電気のM&Aにも踏み切り、工場の投資と合わせて多額の出費を招いた。

この大勝負がうまく行っていれば、今頃は勝ち組になり、さすが中村さん、あの時の大リストラが奏功して、素晴らしい成果になっているはずだった。

世の中、そう思うようにはゆかないものだ。 なぜだろうか?

自分だけの存在で、自分が相手であればそれでいい。だが、競争には相手がある。相手次第で立てた戦略どおりにことが進まない。

Panasonicやシャープやソニーの行きづまりはサムスンやLG電子や台湾メーカのよりしたたかな戦略に負けたことを意味している。

勝つためには、彼らを上回る戦略を立てて取り組むしかない。

今、それを描いている最中だろうが、なかなか難しい。

なぜか?

従来に比べて、この方程式を解くには大量の変数を考慮しなければならない高元高次方程式を解き明かす作業に似ているからだ。

①日本や先進国の市場の成熟化

②発展途上国の経済成長

③世界の労働賃金の推移

④グローバル化、ボーダレス化

⑤高齢化社会

⑥技術のデジタル化

⑦製造、ものづくりのデジタル化

⑧商品や製品のハード、ソフトの合体化

などなど

そういう前提にあるが、その解は意外と『センス』豊かな人の頭に浮かぶものだと思う。

サラリーマン社長は難しく考えすぎかもしれない。

その点、創業社長は現状を素直に観て、素直に考えることで、なすべき正しい選択ができ、即断即決ができる。

前置きはそのくらいにして、今日の朝日新聞の『ザ・コラム』に昨日の随想記と通じる内容が記載されていたので、一部を紹介する。

*************************************

民主党政権でなかなか浮揚しなかった景気が、阿部新政権になって表面的には上向きつつあり結構なことだ。(株も上がってきた。)

日本はここ数年、過度の円高に見舞われてきた。他の国がインフレ気味なのに日本だけ物価が下がっている。金融緩和で世の中に出回る円の量を増やして、円の低下を促す。

うまくゆけば阿部総理の言うように「かつてとは違う大胆な政策」になる。(一部省略)

今、日本が注目されている理由は、多くの先進国にとっても貴重な実験だからである。

金融危機後の経済低迷では、日本が先輩格なのだ。

この大胆な金融緩和で、日本が停滞から抜け出せるのか、それとも超インフレの大惨事になるのか、この大実験は世界の先進国にとって非常に役立つだろう。

しかし、どうしても気になることがある。この政権(自民党)に漂う古さだ。

まず、公共事業で景気を刺激する。老朽化した橋やトンネル等の改修は必要だが、予算を急いでつける前にやるべきなのは、どこを直し、どこを引退させるかという判断だ。

来年の参院選に勝つために全国に仕事を配るのが狙いなら、それは自民党が以前に行っていたのと同じやりかただ。年間の新規国債44兆円の上限枠もあっさり外されそうだ。

日銀を財布代わりにするのではとの疑念は拭えない。

もっと問題なのは、金融や財政に比べて、経済の実力をつけるための政策が具体性を欠くことだ。技術革新や起業の環境づくり、女性の活躍の促進、貿易を促す枠組みづくり、規制改革・緩和・・・、やるべきことはこれまでのシステムの変革を伴う仕事ばかりなのだ。

ようは、産業の生産性を上げない限り解決策はない。

そうでなければ、いずれ制御不能の円の暴落が起きる。その時、国を売ることになる。

*************************************

『良薬は口に苦し』とは昔から言われる諺である。

アベノミクスは、『口に甘い薬を飲まして、病気をよくしよう』という虫のいい話になっているようにも思える。それでは体質は病気は治るのだろうか? |

12月29日(土)

やはり自民党が復帰しました

総選挙の結果、予想どおり、いや予想以上に自民党が議席を確保し、圧勝しました。

民主党政権がだらしなかったことに対する反省票が集まったものだと思います。

今回の自民党の圧勝は必ずしも、自民党がすばらしいから票を投じたということではない。民主党が身内の争いで分党したり、原発の反対を掲げる党が急きょ生まれたり、従来の地方政治から新しい地方を模索する維新などの第三勢力が保守自民党に対し、革新系の党が分裂して戦ったので、自民党は漁夫の利を得た戦いでもあった。

だから、その辺は自民党もよく理解していて、有頂天にならず、しばらく安全運転でスタートすると思っていた。来年の参議院選挙で圧勝することを念頭に置いて取り組むというスタンスのようだ。これはこれで結構だと思う。

しかし、政治家は権力意識が強く、自己顕示欲が激しい人が多い。そうでないと政治家は務まらないのかもしれないが・・。

さっそく、自民党は舵を切りつつある。

以前の自民長期政権下で進めてきた多額の公共投資に対し『コンクリートから人へ』という有名なフレーズで民主党が舵を切り、公共投資はこの3年間は半減してきた。

それが経済の下支えにマイナスだったのか、どういう功罪があったのかはもう少し分析がいると思う。

今日のニュースでは、自民党は早くも3年前に、自らの政権時代の公共投資に戻すらしい。自民党は景気浮揚策は公共投資だと今なお思っているようだ。

昭和の時代はまだ、社会インフラが不十分であり、日本は輸出が大きく伸びて活力があったので、多額の金を公共投資に回しても、十分効果があった。しかし、この閉塞した平成の時代、21世紀に同様な公共投資が景気浮揚策に効果発揮できるのか?疑問が多い。

具体的数字があるので紹介すると、農水省管轄では21年度(自民党時代)は、5,772億円、22年~24年(民主党時代)は2,129億円で約60%に縮減していた。

それを24年補正予算、25年予算では、6,000億円に引き上げるらしい。

国土交通省の予算も同様である。

21年の公共事業費が7兆1,000億円だったが、民主党の24年予算では4兆6,000億円に縮減していた。これも21年以前の値以上に復活するようだ。

自民党は公共投資が大好きだ。

昭和の時代は公共投資で社会インフラを充実することで、いろんなメリットが享受できた。今はもう有り余る建物が使われず残り、維持費すら出せないところが多い。一方でメインテナンスを射s無いまま使っていて、先般のようなトンネルの天井崩壊事故が起きている。新しいインフラ工事に回す金を止めて、今あるインフラのメインテナンスに金を回すべきだ。

もう一つ、以前と違う状況がある。

それは公共投資しても、請け負うのは大手ゼネコンであり、うまい汁を吸う。それを工事するのは下請け、二次、三次、四次となる。下請けはピンハネした後のわずかな金しかもらえない。しかし、仕事がないよりある方がいいということで、儲からなくても請け負う。そういう連鎖が当たり前のようになってきている。

まさに、資本主義が行き着くとこうなるという典型だ! 二極分化が起きる。

ごく一部の富裕層、儲かる会社と、大部分貧乏人、儲からない会社に二分される。

さらに、デフレ対策として金利の引き下げ、ゼロ金利策や、紙幣の増発(乱発)などでインフレを強制的に起こそうとしている。金の値打ちを強制的に下げることで、国民に、『金は溜めるより使った方がいい』という気分にしようというわけだ。

なるほど、そういう手があったのかと思う。

そもそも景気はよく言われるように『景気は気なのだ!気分なのだ!』。

気分が代わって金を使おうという気分になれば、市中に金が回り、金の循環が太く、大きくなり景気は上昇するようになる。物価も、地価も、株価も上がる。

ここまではいいこと尽くめであり、それなら日銀は紙幣をドンドン刷って発行するだけで好景気になる。こんな単純なことで景気が本当に良くなるのなら、苦労はない。

これには必ず落とし穴があるはずだ!

日本人(国民)が金を溜めるより使う方がいいと思い、ものを買いだすところまでは正しい。しかし、そうなると物価が上がる。地下も上がる。事務所代も上がる。家賃も上がる。何もかも出る金が上がり、家計の支出が増える。

しかし、給料が上がるのか? 収入が増えれば、一応問題はない。

日本の製造業が元気な時、たとえば家電メーカが次々と新しい商品を出し、それがユーザに受け入れられ、大量に買われた時代は企業が潤い、給料も上がり、税収も上がったので、経済は活性化し、経済規模が拡大した。

しかし、今は家電メーカは、大赤字に陥り苦悩している。製造工場は中国や東南アジアや発展途上国に移し、国内でたとえ商品が売れても造るのは海外ということになる。景気浮揚策でインフレになり商品が売れたとしても、企業は儲かっても、日本の従業員には金が落ちない。海外の工場が忙しくなるだけ。

さらに、家電商品は成熟化し、コモディティグッズになった。極端に言えばもう新しく欲しいものはなくなった。壊れれば買い替えるが、今特に必要なものはない。

唯一、IT関連商品でi-Podから始まったi-Padやi-PhoneなどAppleが先鞭をつけた商品は売れに売れている。

これらの商品は日本にとっては部品・部材供給が中心となっている。その部品・部材も日本で作っているものはそう多くない。

ということは、じゃぶじゃぶ紙幣を刷って発行して、インフレを起こそうとしても、商品の価格が上がることあっても、肝心の収入が増えない状況になるのは目に見えている。

そうなれば、ますます人は商品を買わないし、買えなくなる。さらに高くなった商品に手が出なくなる。

一方で、じゃぶじゃぶ刷った紙幣を担保するために発行した国債は利子が上がり、国は国債の利子払いができず、国の借金はますます増え続け、その結果、国家の破産に至るというシナリオが見える。

ギリシャやスペインなどのEC各国がもがき苦しんでいる。

そうならないためには、余程のうまい経済の手綱さばきが要る。

景気浮揚のための初期のドライブするための策としてはいいかもしれない。

しかし、それがうまくゆくと、政治家の性で、もっともっととやりたがる。そうなるとハイパーインフレ状態になる可能性が大きい。

競馬や競輪で一度勝つと、次々と入れ込んでしまい、すってんてんになるのと似ている。人間の性(政治家の性)をどう乗り越えるかが問われる。

政治家は結果を出すことが求められる。だからじゃぶじゃぶ紙幣を刷ってうまく行ったとなると、次々とその路線上を進まざるを得なくなる。 ここを断ち切れるか。断ち切るためには国民に厳しいお願いをしなければならない、これは選挙の票にはマイナスに作用する。だから、そういう選択はしないし、できない。

だから、果してそういうことができるのだろうか? 結果はできないと思う。

阿部さんは自信満々のように見えるが、実は彼だってブレインに頼っているだけだと思う。世界中がグローバル化し、ボーダレスになり、輻輳する経済において、一国の思惑通りに事が進むとは考えにくい。

しかし、何もしないより、やってみる価値は十分あると思う。

今回の選挙で圧倒的多数で自民党を選んだのだから、自民党、いや政治家の責任というより、選んだ者の我々自身の責任として、今後の景気の動きを注視したいものだ。その上で夏の参議議員選挙を考えればいい。

|

12月25日(火)

こんなに自販機が要るのか? 電気の無駄遣い!

福島原発の爆発事故後、放射性物質の飛散で、原発近郊の地方は大変な被害を被っている。今までは原発をドンドン造って、大量の電気を供給し、じゃぶじゃぶ電気を使って下さいという方針で取り組んできた。

今もなお、オール電化は安全で便利ですよ!という触れ込みで営業を続けているのが電力会社である。

一方で、原発の再稼働をしなければ電気が足りないとか、電気料金が2倍になるとか脅しとも取れる言い方をしている。

福島では今なお、原発の被害を出しながらである。何か矛盾を感じませんか?

不思議なことに、被害地の福島近辺の人たちが強烈に反対をするのかというとそうでもないようだ。さらに原発が設置されている地方の人たちも原発は怖いものだ!という認識は今回の事故で分かったはずだが、絶対再稼働反対という立場でもない。

この辺が日本人の『ゆるい国民性』だと思う。

福島原発は不幸中の幸いであった。

4基が何とか冷温停止に持ち込めたのは、本当に幸運が重なったからだと思う。

原子炉そのものが爆発してもおかしい状況ではなかった。当時を振り返り、菅総理は東京いや、関東一円の数千万人が引越ししなければならない事態も想定したと著書に書いている。当時は、そのとおりだったと思う。

何とか安定状態を見ている内に、原発の恐ろしさが次第に記憶から消えて、忘れかけている。

しかし、その内に地震国日本では、どこかで大地震が必ず起きる。直下型地震が原発近くで起きると、いくら設計基準を厳重にして施工しても、地面が1mも上下して断層ができると、原子炉と蒸気発生器やその他のパイプ類などが破損される。各種の制御用配線も引きちぎられる。そうなれば、今回の津波の事故とは違った形の事故が発生する。

今は再稼働の条件として、10何mの津波に対しても大丈夫なように堤防の高さをかさ上げしたり、緊急冷却用のジーゼル発電機を高台に設置することで二度と福島原発の事故は起きない、だから再稼働しても安全だという論理で早く稼働させたいのが電力各社の主張である。数千億円の設備を遊ばしておけるような余裕はないのはよく分かる。これは経営面での話である。

関西電力の原発は福井県に集中している。福井県は琵琶湖のすぐ近くにある。原発が爆発して放射性物質が琵琶湖を汚染すると、近畿一円の人たちは水が使えない。

滋賀県の嘉田知事が恐れているのは琵琶湖の汚染だ! 小生にはそれがよく分かる。

今ある原発の再稼働をしなければ、電力各社は経営的に赤字になるだろう。今の電力料金ではの話。電力会社の経営を支えるために原発があるのではない!

今までは原発は絶対安全だという前提があったから、認められてきた。

しかし、現実に事故が起きたのである。原発は絶対、安全ではなくなった。

それでも、あなたは再稼働を認めますか? 私はノーです。

あなたの住処はあっても、住めなくなる可能性が生まれるのですよ。

それでは、原発が無くても成り立つ世の中を造りましょう!という発想がなぜ生まれないのか?

原発を稼働させなければ電気が足りないとか、日本の工業力が落ちるとか、いろんなことを言う人たちが多くいる。原発賛成派だ。でも事故が起きれば誰も責任は取れないのが原発事故である。電力会社の責任か?国の責任か? 誰だ!

もう、二度と事故が起きないだろう!という安易な期待と、安全対策や技術に対する過信がそういう態度を取らせるのだろうが、もう一度よく立ち止まって考えよう。

54基の原発の内、関電の2基は再稼働をしてしまった。約300万KWである。

原発の再稼働をせずに、電力需給バランスをとる方策はいくらでもある。

たとえば、日本だけの特殊な風景になっている自動販売機である。何の規制もないので、野放し状態で、今や全国に550万台もあるらしい。飲料用(220万台)、牛乳用(18万台)、カップコーヒ(19万台)、酒類(10万台)、タバコ(62万台)、その他(90万台)など。

こんなにたくさんの自販機がそこらじゅうに置かれている国は世界中どこにもない。

日本は安全な国だから、自販機を壊して現金を盗まれることがない、だから誰でも設置ができる。

しかし、この自販機が食う電気がどのくらいなのか、ちょっと調べてみた。

特に電気を食う飲料用自販機だけについて考えてみる。

一台当たり、230KW・月の電気を食う。年間では2760KW・年となる。

それが全国に250万台ある。

そうすると全国の飲料用自販機の電気使用量は、69億kW・年となる。

100万KWの原発一基の年間発電量は3億6500万KW・年である。

だから、原発17基分の電気を自動販売機が食っているのである。

見方を変えると、東京電力は年間3000億KW発電している。

全国の自動販売機の電力使用料は東京電力の総発電量の2.3%になる。

言い方を変えると、自販機をゼロにすれば、54基の原発の内、17基を停止しても全く電力供給に支障はでないことになる。

そういう発想をして、電力の無駄遣いを徹底して削減しなければならない。自販機設置の条件を規制し、数量規制して今の2~3割にしても問題はないはず。

そうすれば原発12基程度は即廃炉にできる。

その他、いろんなところで電気の無駄使いをしている。

駅のホームなどは昼間で蛍光灯が点いていたりする。コンビニ店内も必要以上に蛍光灯が点いている。この際、店内の照度はいくら以下にするという規制をしてもいい。

そういう細かな取り組みをしつつ、太陽光や風力や地熱や水力発電や、その他新しい自然エネルギーの開発に投資することで、原発ゼロが実現できる。

しかし、自民党は勝ちすぎた。彼らは電力会社とつるみ、原発の再稼働を虎視眈々と進めるだろう。電力会社からたくさんの政治献金をもらっている人が原発の反対を取り組めるか? 全く期待できない。しかし、不幸なことだが事故は必ずまた起きる。

日本が地震大国でなければ、安全でない原発も注意深く管理すれば事故の確率は小さくなる。しかし、日本は地震大国から事故から脱却できないのである。

私たちは今までの発想を変えて、脱原発を早急に進める時だ!

①現状の電力使用量を下げる策や知恵を出す、無駄な電気の使用を中止する。

規制することも含めて強力に取り組む必要がある。

②電力の全国供給ネットワークを確立する。全国レベルで電力の融通ができる体制、

インフラ造りを進める。

③自然エネルギーの開発を国を挙げて推進する。

|

12月16日(日)

『なぜ大企業が突然つぶれるのか』を読んで

『なぜ、大企業が突然つぶれるのか』

生き残るための「複雑系思考法」

夏野 剛 著

(株)PHP研究所 発行

840円(税別) |

今日は、朝から天気も良く、総選挙日で午後から投票に行きます。

午前中は先日買っていた文庫本を読んでみた。

内容は自分がいつも考えていることに似ているので、こういう考え方を持っている人も他に居るのだなと思いながら読んだ。

今、世間が注目しているのは日本を引っ張ってきた大企業、特に大手家電メーカが揃って大赤字の苦境に立たされていること。それは一体なぜか、何が起きたのか?ということだ。

そういう中で、この本を見つけて読んでみた。

この種の本はいろんな新しい言葉が出てくるので、最近のIT関連の用語はなかなかついてゆけないところがあり、途中で投げ出したくなるものが多い。

巻頭の書き出しの言葉が、「なぜ、日本の製造業が突然、苦境に陥る中で、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用した企業が過去最高益をたたき出すのか」となっている。

ツイータやフェイスブックのつながりが、独裁政権を倒す力を持つのか、なぜ、スティーブ・ジョブズの率いたアップルは世界の人たちを魅了する製品を生み出し続けられたのか」

ITの本質が分かっていたらこうした質問に答えることができるだろう・・。

ITの出現が世の中の仕組みを変えたのだ!

歴史上、農業革命、18世紀の産業革命、そして現在進行中のIT革命、このIT革命が従来のどの革命より大きな影響力を及ぼしている!というのが著者の見解だ。

さらに、IT革命によって世界の行動原理がどう変わったのか?という「本質」をほとんどの日本人は理解していない。「本質」が分かっていないから、個人も、企業も、国家もやるべきことが分からない。

その本質とは、『複雑系』だ!と喝破している。

かつての社会は会社組織、政治体制などすべてにおいて、全体を分野別に切り分けて、型にはめ込み、役割を分担するやり方をとってきた。

そうした社会の秩序をITは一変させた。ものごとの変化は複雑に加速度的に速くなり、「一寸先は闇」になった。

一方で、ITは個人の力も一気に増幅させた。

新しい時代に求められるのは、役割分担ではない。

枠にとらわれるのではなく全体観を持つことがすべての領域で必要になってきたと記している。

分かるような気もするが、なかなか難しい話だ。

本書はITを軸に、世の中が大きく変わる、小生流に言うならITが世の中の変化をドライブするとなる。小生はこのITを実現したのが半導体の『ムーアの法則』だと以前から言っている。

現在の急速な社会や技術の変化や進歩は尋常ではない、まさに異常なスピードである。

これは、半導体が産業の米であり、その米が『ムーアの法則』で進化することによって、その結果、IT(インフォメーション・テクノロジー)などを進化させているのである。

もう、こうなると、進化が進化を呼ぶ相乗効果が発揮されるようになり、半導体というハードがITを構成するソフト、ハードの両面を超高速で進化させる。そしてそれが、全産業に、全世界に影響を与える。これが現在の姿である。

ITは一体どういう変化や影響を与えたのかは、本書を読んで頂くと理解できる。

ITを理解し、うまく活用すれば、企業も、個人も大きなメリットやビジネスチャンスを享受できる。一方で従来どおりの考え方に固執すれば、巨大企業でもあっという間に滅びる。

かつて地球上に栄えた恐竜が気候の変化に順応できずに滅びたように・・・。

そういう時代になったのだ。

それがこの本のタイトルになっている。

小生は特に『複雑系』という表現は使わないが、ITが身近にあることはあらゆる情報を瞬時に入手できるし、また発信ができる。

ITは一対一はもちろん、一対n、一対不特定多数、一対日本中、いや一対世界中を相手にできる。このことが才ある人にはビッグチャンスの到来であり、ある日突然起業して、あっという間に株式を上場する会社の社長になるという立身出世の道が開ける時代になった。

IT活用の具体的な事例をあげると、EC市場(Electronic Commerce)がある。

これにはBtoB、すなわち供給側の会社と需要側の会社の取引をインターネットを通じて行うもので、自動車メーカや電機メーカやその他製造メーカが部品や部材メーカから買い付ける際にITを活用している。会社と会社の取引である。

今までは、相手の部品メーカが売り込みに来るか、部品メーカに買い付けに行くかしないと進まなかった購買作業が、今はインターネット上で行える。時間的にも出張コストなども大きく削減できる。しかも、それが国内だけでなく海外を相手にグローバルに行える。このことは買う方にとっても、売る方にとっても、双方に経費や時間も短縮でき、いわゆるWin-Winの関係ができる。

もう一つはBtoCで、これは製品や商品を一般ユーザが買うという商取引を示す。製品や商品をインターネットのバーチャルストアに出品し、それをユーザがパソコンやスマホなどで閲覧し、欲しいものを買う。これは店を介しないので、いろんな経費が掛からず、安く物が買える。

EC市場の世界的で代表的な会社はアマゾンである。アマゾンは世界中で販売している。日本の楽天も大きく成長してきた。アマゾンは送料無料で、ヤマト宅急便と組むことで即日配達も行っている。

EC市場の成長を見ると、2006年に3兆8000億円、12年は10兆円、16年には14兆円に成長すると言われている。ドンドン拡大するEC市場には既存の会社も指をくわえて見放してはおられない。リクルートホールディングスは来春、セブン&アイホールディングスは7月、イオンは8月、ユナイテッドアローズやジェイアイエヌも参入する予定で進めている。

また、アスクルとヤフーは共同でLOHACO(リハコ)を立ち上げた。お互いの強みを生かして、超短時間で商品を届けることを売りにする。一休はホテルと旅館に限定した予約サービスを提供している。このように次々とITを活用した新しいビジネスモデルが生まれている。

商品を購入すると、必ず発送が付きまとう。ヤマトホールディングスは全国を10ブロックに分け、各ブロック内では即日配達を行うことができる仕組みを作った。

さらに、東京ー名古屋ー大阪間は即日配達が可能になるようなシステムを構築中である。

お客様は注文したら、すぐに欲しいのが信条である。廉く買える、欲しい商品がある、待たせないことなどがECの真髄であり、お客様満足度をますます高める。

さらにものを買うと必ず決済が発生する。これもインターネット上で、十分なセキュリティをかけてカードで安心して決済ができるような仕組みが取り入れられている。

こうなると、『既存のお店の役割とは何か?』と考えたくなる。

ネットショッピングは画像情報で判断して買うことになる。それは現物を直に見て買うというのではなく、あくまでもバーチャルな画面で見て判断して買うことになる。

そういう買い方でも十分な商品と、自分の体形にピッタリな服装などはやはりお店で試着して買うという商売も残るはずだ。

しかし、多くの場合はネットショッピングで十分満足できることになるだろう。

小生は数年前から、ネットショッピングを楽しんでいる。本はアマゾンから、パソコン関連商品は価格コムを見て、最安値の店から商品を買うようにしている。

そういうITを使ったSNSによるビジネスチャンスは無限に考えられる。個人の才覚次第で、ビジネスに多額の費用をつぎ込まなくても、新しいビジネスを立ち上げ、参入できるのである。

参入者が多いということは退出せざるを得ない者もそれだけ増えることになる。

ビジネスの勝者と敗者である。

勝者側に居るためには、ITを理解しうまく活用することを考えなければ生き残れないだろう。

これは個人だけでなく、企業規模にかかわらず押し迫ってくる環境変化である。

ITを活用することで、SNSを生かし、勝ち組みに残りたいものだ。

|

12月15日(土)

朝日新聞を読んで

12月15日、いよいよ今年も残すところ半月となった。これから先はあっという間に過ぎる。

今年は珍しく師走の総選挙で、年の瀬に加えて、あわただしく街宣車が大きな声で一票のお願いにかけずり廻っている。国会議員の先生や、新人が車や自転車で走っている『師走』です。

今朝の朝日新聞の記事に『政治家がからめ捕られた』という片山善博さん(元、自治省課長、官僚、鳥取県知事)の記事が載っている。

要旨は民主党は当初、政権スタート時、政治主導を掲げたが失敗に終わった。

鳩山政権は官僚を排除し、菅政権は官僚と戦おうとした。野田政権は官僚に従い、からめ捕られた、というもの。

いずれにしても、民主党は『官僚政治からの脱却』を旗印に掲げて取り組もうとしたが見事に官僚に敗北をきした。

政治家は官僚に『官僚の仕事とは何か』を指導し、今までのやり方を改めることである。それを具体化するにあたって、鳩山、菅、野田の3人の総理はそれぞれ官僚を敵に回したり、戦ったり、従順を示して取組もうとした。

官僚は政治家と違う立場にある。それは政治家は選挙という宣託を受けて国民の代表という立場にある。だから強くものが言える。逆に選挙に敗れると、ただの人に成り下がる。

官僚は省庁の組織の一員であり、身分は安定している。だから官僚は政治家からいろんな注文がついても、なにやかやとその場をやり過ごし、自分の思いどおりに事を運ぼうとする。その思いが国民のためになることであれば素晴らしい。何も言うことはない。

しかし、官僚がやろうとする仕事の方向性は必ずしもそうでないことが多い。彼らは所属する省庁の益になること、すなわちいかに予算を獲得するかに懸命になる。なぜなら、予算をとってくる人は偉い人だ、実力のある人だ!という評価につながっているからだ。

予算の目的が国民のためになることであれば全く問題はない。

しかし、ものごとには重要度や順序(プライオリティ)がある。何に重点にするか、何を先にやるかである。この点について、官僚は全く考慮しない。それは自分の省庁に使える金(予算)をいかに取ってくるかが第一目的として終始するからである。

言い換えると官僚は個別最適を考えるが、全体最適は全く眼中にはない。しかも省庁は典型的な縦割り組織になっている。

その結果、官僚たちの仕事は省益に寄与しても、日本という国や国民の生活に必ずしもためになることをするわけではない。その結果として、なけなしの金(税金)の無駄遣いとなる。

この官僚機構の悪いところを直すのは政治家にしかできない。したたかな官僚を使いこなすのはそれ以上のしたたかさが要る。そういう政治家がどれほどいるのか?

政治家はいろんな場面で話をしたり、国会で答弁したるする際に、官僚の書いた文書を棒読みする人が殆どらしい。官僚に頼らなければ答弁ができないような人が多いのである。

そういう政治家がはたして、政治主導ということで官僚を指導できるだろうか?

片山さんは、官僚を動かす肝は、彼らをその気にさせることと喝破している。

官僚として『本当の仕事は何か、誰のために、何の仕事をしているのか』を理解させることが大切だと言っている。理解させても、省庁の仕組みを変えないかぎり、分かっているがやめられないということになる。

そろそろ日本は新しい国造りとして、省庁のあり方を本当に変える時が来ている。

世界がグローバル化し、ボーダレス化し、経済は世界を相手にしなければ成り立たんくなっている。そういう時代に、明治時代からの省庁の姿や、何々基本法という古い法律は見直して、新しい時代に適応するものに変える必要がある。

憲法もそうかもしれない。憲法というと、アレルギー的に『戦争放棄』の第9条は死守しなければならないという話につながるが、もっと大きな目で日本を造り変える平成維新があってよいと思う。

そういう視点に立てば、大阪市長の橋下さんは府知事時代から強力に府庁や市庁の官僚を動かす術を心得ているように思われる。今までの大阪知事や大阪市長は官僚の上に乗っかった人ばかりであった。

しかし、大阪維新の会が、日本維新の会に昇格?して、その魅力度が薄れてきたように思うのは小生だけでしょうか?

いずれにしても、明日、政権を決める選挙が始まる。

大方の予想では、自民党が圧倒的に多数を占めて政権に返り咲くようだ。

自民党が今、選挙戦で言っていることをしっかり記憶して、与党になった時にどういう政策を実行するのか注目したい。

その前に全員、選挙に行きましょう。

それが自分たちができる第一歩です。 |

12月14日(金)

松下幸之助は哲学者だった!

最近、日本の家電メーカが苦悩している。

Panasonicを筆頭にSharp、Sonyと世界に冠たるかつての日本の家電メーカがこぞって赤字に悩んでいる。

昭和の時代は、三種の神器、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫、そして3C、カー、クーラー、カラーテレビと日本人の夢の商品が並んでいた。

経済成長と共に飛ぶように売れた。

同時にメーカは急成長を遂げ、新商品が次々と出る。売上はドンドン伸びてあっという間に巨大な企業に成長した。日本が伸び盛りで大変元気があった時代。

昭和40年代から50年代にかけて、ステレオがよく売れた。

ちょうどその頃、松下電器に入社して、絶好調の時期に会社員として過ごせたことに大きな喜びを今も持っている。

その後、円高ドル安になり、輸出のウェイトが大きかったラジオ、オーディオ分野は大きな痛手を受けた。しかし、カラーテレビは安定して順調で、さらにビデオが急成長し、アメリカ、ヨーロッパで予想以上に売れて、松下電器を支える一大商品になった。

ビデオが松下の利益の大半を稼いだ時期があった。これは経営的に異常としか言いえない状況であった。社内ではビデオ事業に携わっている人はわが世の春で、そうでない人はただの人というぐらいの扱いになった。

企業の姿としては相当歪んでいたと思う。

その頃から社内に何か異様な感じを受けるようになった。

それまでは社内には自由闊達な雰囲気があった。しかし、その頃から何か言っていいことと、そうでない触れてはならないようなことが暗に存在するような感じを受けた。

幸之助創業者から教わった自由闊達さや、素直な心になりましょう、お客様大切に、またはお客様第一というような雰囲気の会社から、次第に遠ざかるような感じを受けていた。これは小生が感じたことであり、そう感じない人も居ると思われるが・・・。

それまでの松下電器をはじめ、日本の家電メーカはプロダクトアウト、言い換えると売り手市場で、いいものを造れば売れる時代であった。だからメーカの都合でドンドン商品を企画し、機能や性能の競争をしながら成長してきた。

ユーザは新製品と言うだけで買ってくれ、高性能な商品は高く売れた。

松下電器はいいものを造ることに力を発揮してきた。使用する部品は厳しくチェックし、各事業部でそういう品質、信頼性保証部署を持ち、独自の基準で採用、不採用を判断し、いいものしか使わなかった。高品質な部品を使うことで、製造する商品は品質も良く、少々高値でもよく売れた。そういう状態が当たり前だと思うようになった。

その分、他社と比較すると経費が高く、同じ値段では売れない体質になっていた。

もちろん、品質は他社を上回っていたが・・・。

そういう状況が続き、20数年ほど前からデジタル時代を迎えた。

CD(コンパクトディスク)が開発され、商品化された。初期のCDプレーヤは今から思えばとんでもない商品で、動作が不安定だった。今までのアナログレコード(LP)とは全く方式が違い、アナログプレーヤ(LPレコード)では実現できない音楽再生が手軽にできるようになった。

このCDの実現以降、世の中が大きく変わってきた。これはまさに劇的変化である。

CDからDVDに、DVDからBDに進化しながら、音楽から映像に、超高画質な映像再生、そして録画ができるようになった。すべて直径が12cmというディスクで・・。

そして今や、SDカードという切手ほどの大きさの半導体メモリーでデジカメの高画質な写真やハイビジョンムービの録画を何時間も可能にしてしまった。

そういうデジタル技術が可能にしてきた商品は、携帯電話(ケイタイ)を産み、さらにはスマホになった。こちらはCDやDVDなどの記録という技術と少し違い、通信技術の革命であった。いわゆるIT革命である。

このIT革命については、また後日、改めて書いてみたい。

さて、幸之助氏がご健在だったのはCDが開発された頃まで、その後は直接事業にはタッチされなくなったように記憶している。

多分、説明してもデジタル技術は理解ができなかっただろうと思う。

その後、20年余り経過して今、冒頭に書いたように日本の家電メーカは窮地に陥っている。特にお家芸だったAV、テレビ分野でやられている。デジタル商品の最先端であるケイタイ、スマホでも追い抜かれてしまった。日本のケイタイをガラパゴスと揶揄する人まで出てきた。

『ジャパンアズナンバーワン』とまで言われた日本のメーカ各社がなぜこのように一様にダメになったのか?

どこかのメーカだけが悪いのなら、その会社の経営者の能力がないか、失政だったのかと言えるが、どのメーカも揃って赤字というのはなぜだろうか?

逆に、そこには何か日本のメーカに共通する課題が見えるはずだ!

それはデジタル時代の経営の難しさと言える。

日本メーカの横並び思想が、新しいIT時代にはそぐわなくなったということである。

品ぞろえがなければ一流ではない、一流家電メーカとしては認められない、そういう意識が強く、どこかがやればわが社もやるということで、各社はあらゆる品揃えに対応してきた。何でもありのデパート商法のようなもの。

しかも、日本のメーカは神経質的と言えるほど高品質が好きという独特な日本人気質に合わせて、高性能、高品質なものづくりに照準を合わせて取組んできた。その結果、値段は高くなる。しかし、アナログ時代はそれでもよかった。

何故かと言うと、アナログ商品は大ざっぱな言い方をすれば値段と性能は比例する。

だからいいものは高いが、明らかに高いものは使ってみて確かに良かった。

それがデジタル時代になると、性能は殆ど違いが分からなくなった。

性能はその商品のデジタルフォーマット(規格)で決まってしまう。CDならCDのフォーマットが決められていて、それに準じなければ音がでない。フォーマットに準じたCD商品はどれもほとんど同じ音で再生できる。極々わずかな音質差があるかもしれないが、計測器でも測れないような微妙な差しか存在しない。音楽評論家なら、そのわずかな差を大きく表現するだろう。それは彼らがその評価をすることによって、プロとして飯を食っているからである・・・。

地上波デジタルテレビは、量販店でたくさん並んでいるものを見ても、大きな画質の差を感じない。『百聞は一見にしかず』のことわざ通り、目で見ると、少しの違いもすぐ分かる。音は違いが分かりにくい。その敏感な目で見ても、なかなか差が分からないぐらい差しかないということである。いわんや一台だけ見た時には大変きれいな映像としか思えない。

品質に神経質な日本人でも、その差が分かりにくいほど差が無いのである。いわんや外国のユーザは全くそういう差に興味を持たない。同じではないかぐらいのことだ。

そうなると、値段の廉い方がいいに決まっている。

世界中で廉く造り、廉く売れるメーカが大きく販売を伸ばし、そうでないメーカは淘汰される。淘汰される側になったのが、日本のメーカである。単純な話だ。

なぜ、そういうことに気付かなかったのだろうか?

これは日本のメーカの横並び思想と、メインのマーケットを日本に置いたことである。

しかし、それだけだろうか?

そこで、松下幸之助氏が口を酸っぱくして言われた、『お客様を大切にしなはれ!』である。日本のメーカはお客様を見失ってしまっていたのだ。それも世界のお客様である。日本のお客様に対しては各メーカは高品質という点でよく対応してきた。

しかし、世界に日本向けの商品のコンセプトのまま輸出しつづけた。『いいものは世界中で売れるはず!』これはメーカの論理で、メーカの自己満足である。

そうでないメーカとして、台湾や韓国が存在していた。

彼らは自国のマーケット規模が小さいので、輸出を大きく伸ばさないと成り立たない。輸出を拡大するには、販売する国のユーザの生活様式や嗜好や経済的な豊かさに合わせたものづくりをしなければならない。そうすることで現地の要望にぴったり合った商品を販売できる。そういう商品は飛ぶように売れる。

その背景には、商品がデジタル化され、品質の差が少なくなったことが背景にある。

その結果、販売格差が次第に大きくなり、日本メーカは敗北した。そして現在に至る。

しかし、これは以前、日本のメーカが口を酸っぱく言ってきたことではないか。

お客様第一、お客様目線、お客様の要望やニーズに合う商品づくりなど・・・。

幸之助さんは、ものづくりの精神を『水道哲学』ということで話をされた。直接、『水道哲学』という表現をされたかどうかは知らないが、「のどが渇いた道行く人が、水道のじゃ口を開いて、のどを潤しても誰も咎めない。これは水道水が抱負で安いからである。だから生産に次ぐ生産をして、商品を廉く豊富に提供すれば人々に喜ばれる。」そういう言う意味である。

しかし、日本は『もの余りの時代』になって、この考え方は過去のものだという風潮が松下社内に生まれていたのを覚えている。新入社員教育の場でも、『水道哲学は古臭い、いまさら何を言わんかや』という風潮にあった。

日本は確かに豊かになった。しかし世界に目をやると、まだまだ貧しい国がたくさんある。そういうお客様を忘れてしまっていた。世界の貧しい国のお客様もその国の経済の成長と共に、次第に大きな市場に育ってきていたのである。そういう国にも商品をくまなく販売することが松下電器の企業理念であったはずだ。

その一番重要な教え、幸之助創業者が考え、考え抜いた企業理念の真髄を理解しないで、うわべの状況把握で経営を進めてきたつけが表面化したのだ。

松下、いやPanasonicだけでなく、いまの日本の家電メーカの状況は根が深い。

あらゆる企業は世界を相手にしないと成り立たなくなっている。

グローバル化やボーダレス化は否応なしに迫ってくる。日本市場がもうすぐ外国勢に攻められる時代に入った。

今こそ、『産業人たるの本分に徹し、社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に寄与せんことを期す』である。

まさに、松下幸之助さんは、考えに考え抜いた企業のあり方、存在の意義を哲学にまで高めた人だと思う。

今、改めて幸之助創業者の哲学を身に沁みて感じるようになった。

|

11月24日(土)

世の中、だからおもしろい

一昨日の記事に、日本の家電メーカの思わぬ苦戦について書いた。しかし、これは偶然にそうなったのか? 引き続いて、そこはかとなく書き綴って見たいという気になりキーに向かっている。 タイトルは、『世の中、だからおもしろい』としてみた。

強いものが勝つ、学校で勉強できるやつが世の中で成功する、頭のいい奴が出世する、お金持ちはさらにお金持ちになる、大企業はさらに大きくなる、そういうことでは行き先が見えてつまらない。先が見えるということは、現状をベースとして将来が比例的に実現できるということである。

世の中、だからおもしろいということは、予期しないどんでん返しがあるからだ。 あいつが・・・、あのバカが・・・、あの企業が・・・である。そういうびっくりするような可能性があるところにやればできる!自分だって・・・というチャンスがあり、それに期待できるからだ。だからおもしろいのだ。

日本の家電メーカは、終戦後、まだまだ弱小で、技術レベルも低く、企業としては幼稚な状態にあった。しかし、一所懸命働き努力を積み上げてきた結果、次第にアメリカの電機各社をキャッチアップした。テレビはアメリカのRCAという会社が開発し、モトローラやGEやマグナボックスなどという大メーカと競争して、次第に認められ、価格が安く品質も良かった日本各社のテレビが売れて結果として現地アメリカのメーカを駆逐してしまった。アメリカの家電メーカ各社は潰れるところもあったが、業態を換えたり業種を換えたりしてビジネスの内容を変えることで生き残るメーカもあった。よく言われるビジネスモデルの転換により経営を維持したのである。

GEは医療機器、たとえばCTスキャン、MRI、原子力発電所、航空機用ジェットエンジンなど家電、または電気とは全く違う分野に進出して生き残り発展した。GEキャピタルは金融業である。

そういう新しい分野を開拓することで、日常消費商品(コモディティなどと呼んでいる)になったテレビやオーディオ商品などの分野から撤退した。コモディティは大量消費に支えられるが、競合するメーカがたくさんあり、比較的製造しやすいものが多いので参入しやすい分野だ。

だから技術レベルの低い国でも製造ができる。しかし、問題は品質のいい商品を安定に大量生産することはそれなりに難しい。日本メーカは懸命の努力で品質管理を徹底して取り組んだ。ZD(ゼロディフェクト;不良品ゼロ)運動、QC(品質管理手法)、TQC(トータルクオリティコントロール)全社品質管理活動、提案制度、ディミング賞、最近はISO9000などとあらゆる品質管理、品質向上活動、信頼性向上に取り組んできた。そういう努力が背景にあり、アメリカの電機メーカとの競争に打ち勝ったのである。そしてその結果、“Japan

is No.1”と言われるまでになった。

そして、半導体分野でも液晶分野でもプラズマテレビでも一時は世界トップになっていた。

しかし、この時にはすでに変調が起きていた。韓国メーカの動きである。

SamsungやLG電子は日本の家電メーカが日本の半導体製造装置や液晶板製造装置メーカと協働して開発した最新の装置を大量に導入することで、一気に力を着けてきた。

これらの装置は工場規模を拡大すれば、いくらでも大量に製造できるという特徴がある。それがデジタルものづくりということである。アナログ時代は物を造るには、それまで積み上げてきた製造ノウハウがどれだけあるかで、他社よりも優れた品質や性能を出すことができた。テレビなら色の違い、オーディオなら再生音の違い、エアコンなら動作時の音の静かさや振動のなさ、消費電力量の違いなど、各商品で他社の商品との違いを出すことができた。

最近の液晶テレビやプラズマテレビやケイタイなどは性能や機能や品質に大きな差が無い。差が出ないのである。なぜなら、このコラムに何回も書いたことだが、デジタル商品はフォーマット(方式の決め事)ですべてが決まるのである。地デジテレビは地デジテレビのフォーマットという規定があり、それに準拠しないとテレビが映らないし、それに準拠したテレビはどのメーカのテレビであってもきれいに受信できる。並べて、目を凝らして見て初めてその違いがわずかにある程度である。そうなると廉い方がいいのに決まっている。それが現状である。

しかし、韓国メーカであるSamusungやLG電子は以前から日本メーカに対抗できる存在であったのか?というと彼らは弱小メーカであった。ブランドも低いものであった。

それが今は日本メーカをキャッチアップするどころか、抜き去ったのである。

ここが社会の、世の中のおもしろいところである。

今まで強かったメーカが弱かったメーカに負けることがある実証である。

先に書いたあいつは頭がいいので成績はいい!これは仕方ないことである。しかしその頭のいい奴が社会に出て成功できるかというと、必ずしもそうではない。

人間は動物である。

動物の行動は行き着くところ2つの行動がある。

一つは生きる、生き残るための行動であり、もう一つは子孫を残すための行動である。

生きるための行動は食べることであり、そのためにはなわばりを作って、しっかり自分、または自分の家族の食い扶持を確保する。各府するた目には、命を懸けて戦う。

もう一つは自分の子孫を残す活動であり、生殖行動だ。そのためにはオスはメスを獲得しなければならない。メスを獲得するために、オスはオス同士で戦い、勝ったものがメスを得ることができる。メスは強いオスを受け入れる。オス同士の戦いでけがをし、命を落とすオスも出てくる。しかし、そういうことはまれで、いくら激しいオス同士の戦いでも相手を殺すまではやらないし、お互いの勝敗のつけ方と、退場の仕方を心得ている。案外、負けたオスはあっさりと退場する。この辺が人間の男のしつこさとは違う。

人間も動物であり、この二つの行動は同じものだと言える。

しかし、人間は知恵をもっているので、生きることは自然に働きかけて、食料の確保を進めてきた。その結果、ますます栄えて地球上の王者?になった。

我々が頑張るということはこの生きるということに行動の原点があるように思われる。

そして、その結果、世の中、おもしろい現象が生じるのである。

全ての行動は勝ちたい!という思いから生じている。何とかいい生活をしたい、お金持ちになりたい、かわいい嫁さんが欲しい、広い住宅に住みたい、などなど

『柔道では柔よく剛を制す』と言われる。力の強いもの、大きな体格のものが力の弱いもの、小さな体格のものに勝つのは当然だ。いつのそうなら勝負の意味がない。柔道ではそれが逆転できるところにおもしろさがある。それが努力によって得られる『技』である。

企業の場合は、戦略や戦術と言える。

そういう意味で、勝つか負けるかには何か要因があるはずである。

日本メーカが最近、おかしい、弱っていると言われている。

“Japan is No.1”と言われた時と、今、どう何が違うのか?

その要因をしっかり分析して、戦略や戦術の練り直しを急がなければならない。もし、それに成功できれば、いや成功しなければならないのだが、『日はまた昇る』ことになる。

そのためには弱みを強みに転じる策を考えなければならない。強みの部分はますます強くする。

韓国メーカは今、勝っているのでさらに強くすることを考えている。日本は今は負けているので、弱い立場にあることをしっかり理解した上で、強くする策を考え講じることに尽きる。

そしてその解は必ずあるのである。

いつの時代にも、盛者必衰の諺のように、必ず逆転は可能だ!

これはできるという強い意思を持ち取り組むことが大前提である。

日本の各家電メーカに期待したい。

いつまでも負け犬を続けるわけにはゆかない。

|

11月23日(金)

先行きが見えない家電メーカ各社

今日は勤労感謝の日で休日、朝からどんよりと曇り、時々小雨が降っている。休日というのに、

何かうっとうしい感じの一日になりそうな予感がする。

新聞やテレビは総選挙を控え、各政党の揚げ足取りをし、面白おかしく報道番組を流している。日本ほど、お笑い番組などで、ワイワイガヤガヤ騒いで、出演者が楽しんでいる?テレビ番組は他の国ではないのではないかと思う。だったら見なければいいので、最近そういう番組は見ないようにしている。何の益にもならないような気がする。

世論調査では自民党が大きく民主党をリードしているようだ。それに気をよくしてかどうかわからないが、阿部さんの例の饒舌が過ぎるのではないかと思うぐらい乗りに乗っている。

『自民党はできることしか言わない』とかっこうよく言い切っている。

しっかりそのことを覚えておこう。『できることしか言わない』ということは、言ったことは実行するということだ。本当に実行してくれるか!と気が経つと分かる。

逆に、『言わないことはできない』という意味である。TPP問題、原発問題はあまり口にしないので、この重要なことはできないということか?

しかし、それにしても200兆円という巨額のの公共事業を考えているようで、その金は日銀に国債として買わせるというストーリのようだが、日銀がダメだと反対している。

国債は借金だから、今でも破産状態の借金まみれの上に、そういう多額のバラマキで経済の活性化をしようとするのか?

自民党はつい最近まで、民主党のバラマキを批判していたはずだ。選挙が近づき、世論調査の結果、自分たちの支持率が良いことを前提にはしゃぎすぎではないか?

自民党は立派な政党だから、どっしりと日本の将来のために痛みを伴う政策もしっかりと訴え、その代わり『将来はこういう日本に変えてゆく』という本当の骨太の政策を打ち出してほしい。

今の状態は3年前に民主党が圧勝した際のマニュフェストと同様な派手な宣伝にしか見えない。

お前もかと言いたい。

自民党は3年間、下野して何が変わったのだろうかと言いたい。

もちろん3年の物理的な時間が過ぎ、政治家も人の子だから、年齢が加わる。70才を過ぎてなお元気な政治家は次の総選挙に出ようとしているようだが、さすが75才超の人達は今回の選挙で出馬を残念する人が増えてきた。

長老政治が終焉を迎えつつある。これは時の流れで必然的にそうなっただけの話であって、自らの体質をどう変えるのかについては全く見えない。自民党は本当に圧勝できるのか?

国民はそうバカではないぞ!

民主党はどうなのか?野田さんはよくも悪くもどっしりとして安定感はあるし、肝が据わっている。胆力があるということだ。しかし、それを感じるのは解散宣言してからである。

日本は農業ではやってゆけない。これは1万メートル上空から見れば分かる。世界中で日本ほど山が多くて、山に木が茂っている美しい国は他にない。日本は地球が地殻変動した際に山の部分が陸地になり、低い部分には海水に満たされて大陸から分離され、温暖な気候条件に恵まれたから日本の自然や風景が出来上がった。他の国は山があっても森林がない、または広々とした平野が広がり、どこまでも平原だという景色が多く見える。ジェット機で上空から見ればすぐ分かる。

そういう日本が生きるためには、子供の頃から教えられた日本は産業立国をめざさなければならない。農業立国ではこの1億人を超える人口を養うことができない。精々数千万人がいいところだろう。1億3千万人が生きるためには、外国と貿易を盛んにして相互利益を得るしかない。

そのためにはTPPを推進することが必要だ。政治家は分かっているはずだ!それを言わない、またはTPPに反対するのは農家の一票が大きなウェイトを占めるから農家の嫌がることが言えないだけだと思う。

都市部と田舎の一票の格差がこういうことにも大きく影響する。

野田さん、民主党はTPPの推進、原発の廃止、自然エネルギーへの転換、国から地方への政策転換、この大きな柱をしっかり取り組む発信をするべきだろう。

自民党の政策内容を見て、少しずつ、対向軸を固めつつあるように見えるが、相手を見ながらでなく、自らはこう考えるという毅然とした方針を発信してほしいものだ。

第三極と呼ばれる太陽の党、日本維新の会がとりだたされている。橋下さんの人柄に魅力を感じる人が多い。最近の日本の行きづまり状態を払しょくしてくれそうな予感を感じさせる。そういう魅力にひかれ大人気だったが、少しずつ政策に現実味を帯びてきたようで、中庸的な政策になりそうで、そうなればこの政党の魅力が無くなる。しっかり押し通してほしいものだ。

さて、本題について、日本の家電メーカ各社が苦戦し続けている。なかなか先が見えないので、いらいらするほどだ!

Panasonic、Sony、Sharpは日本を代表する家電メーカであった。特にSharpはデジタル時代を先取りし、高性能な液晶を大量生産することに成功し、引き続いて太陽光発電も他に先駆けて取り組み見るからに将来は『Sharpの一人勝ち』に見えた時があった。

それが一気に萎んだのはなぜか? そして、SonyもPanasonicも同様に萎んでいった。

ここまで大きな被害が出たのは、デジタル時代のものづくりの所以である。

半導体や液晶やプラズマというデバイス、素材を作るためには工場の建設に巨額の費用がかかる。それは従来の家電の工場に比べて1ケタ、いや2ケタ以上の金がかかるのである。従来の家電メーカの工場ならせいぜい数10億円規模で出来るが、半導体や液晶やプラズマの工場は1000億円以上という巨額の設備投資が必要になる。

日本の家電メーカは競争してそれに挑んできた。しかし、巨額投資はその金を回収できなければ、巨額の借金をしたことになる。この巨額の投資を自己資金で賄える会社は良しとして、(そういう自己資金を手元に有している会社はないが)、ほとんどが借金で賄っている。

造った製品が順調に目標の値段で、目標の数量が売れれば資金回収は全く問題がない。

しかし、この度の家電三社の姿はそうはゆかなかった。

巨額の投資をして、生産、販売をしていざ資金の回収をしようと思った途端に、商品が値下がり、市場に商品があふれ、在庫が溜まり、しかも思ったように数量が売れない状態になった。

残ったのは巨額の借金だけ!

こうなることはある程度分かっていた。

だから他社より大きな工場を建て、大量生産して単価を下げて自分は勝つことを狙った。

しかし、敵は国内ではなかった。韓国のSamsungやLG電子が相手であった。

彼らは、自国(韓国)の市場規模が小さいので、自国だけの商売では成り立たないことを熟知していた。だから必然的に輸出を前提に考える。

しかし当初は日本メーカがブランド力で勝っているので、先進国で戦うとなかなか勝てない。

そうこうしている内に、彼らに神風が吹いた。デジタル商品が大きく成長過程に入ったこと。

デジタルは品質が安定して、性能は殆ど変らない、デジタル商品はソフトで決めたフォーマットにより性能が決定してしまうので、極端にいうなら、差が出ないし、商品造りのノウハウが必要がない。

日本メーカは今までコツコツとノウハウを積み上げて、日本品質を磨いてきた。

韓国メーカはデジタル商品になった際に、とにかく安いものを作った。デジタルは安くても品質の差が大きく出ない。そこそこ満足できるので、廉い商品が売れることになる。

彼らは先進国向けは安く、後進国向けは開発営業マンとして市場調査やマーケティング部隊を現地に送り現地化する覚悟で徹底した調査をし、その国で売れる値段や機能などを調べ上げた。

日本は国内の市場規模が結構大きいので、国内だけで何とか飯が食える状態にあった。

しかも、日本人は神経質で、細かなところまで完璧を要求する国民性がある。これは日本人のいいところでもあり、独特な性格だ。だから今まではよそがまねのできない品質のいい商品が生まれてきた。

そういう日本人向けの商品造りをしてきた国内メーカは品質がいいことを誇りにし、『こんないいものは世界中どこでも売れるはずだ』と思い込み、日本品質の商品を日本の価格で輸出してきた。

韓国メーカはそこそこの品質で、不要な機能は省き、その国の人が必要とする機能だけに絞った商品をその国民が買える値段で輸出した。

その戦略の差がこの10年~5年の間に大きな差となり、結果は日本の家電メーカが負けた。

日本のメーカにうぬぼれがあったのか?、戦略の失敗か?、人材の登用の失敗か?、負けた原因が何か?を徹底して分析し、それをベースにして反転攻勢することが今求められる。

日本の優秀な技術者がリストラでドンドン海外に流出している。そうなればますます国内の製造業は疲弊する。

今、企業経営者は歴史的に見ても一番大変難しい課題を抱えている。

前に進めることも困難であるし、これ以上のリストラは事業の縮小につながる。会社の力をなくしてしまう。

しかし、ギブアップすれば、会社は潰れるしかない。

何か解があるはずである。

それを見つけて、社員が一丸となり克服し、日はまた昇ることを期待する。

|

11月17日(土)

富士山がとてもきれいでした!

11月15日、東京に出張した。朝、ちょうど静岡付近を新幹線で通過中、久しぶりに大変きれいな富士山が見えたので、思わずカバンからデジカメを取り出してパチリ。 やはり、この山は世界中でもNO.1の綺麗さばかりでなく、何か神秘性を訴えてくる。

衆議院が解散されて、テレビや新聞が大騒ぎになっている。今朝、日経新聞を見て、大変面白い記事が載っていたので主旨だけ紹介する。

12月16日は総選挙で、東京は都知事選を同日選挙になった。

『選挙」は国民の代表者を選ぶ行為である。選挙権を行使しないで、選挙に行かない人がたくさんいるが、国会議員や地方議員や知事などは国民により選ばれて仕事をする立場になれる。見方を変えると、国民の税金をもらい活動している人たちだ。

我々国民が彼らを雇っているオーナーであり、我々(オーナー)がNOを言えば彼らは首が切られる。すなわち落選する。

だからわれわれ(オーナー)は彼らがきちんと仕事をしているかどうかを見極めて、判断しその役割を果たさなくてはならない。それが選挙である。

議員は12月4日から16日の選挙日まで短時間に集中して『就活」を真剣に行わなければならない。うまく就職でき当選できても、就職先(議会)できちんと成果をあげなければ、再び首切り(リストラ)に合うそんな不安定な職業である。

そんなことを書いていたように記憶している。

面白い見方だなと思った。

議員は偉くも、なんでもない。単なる代表で、立場に見合った仕事をしなくてはならない。

それなのに、今までは議員を先生!先生!ともてはやした。なぜは分からない。

議員は自分勝手に行動すれば、会社の社是や方針に従わず行動するような社員と同じで、そういう人材は会社にとって不適合人材であり、真っ先にリストラ対象になる。

最近、民主党から離党者が相次いでいるが、民主党に籍を置いて一度、党員(社員)になった以上は、自分の立場を考えて行動しなければならない。

選挙民というオーナーの存在を忘れて自分勝手な行動を許すわけにはゆかない。

その場合は選挙民(オーナー)と事前に相談するべきだ。

今回の衆議院選挙は非常にたくさんの政党が乱立している。雨後の竹の子のように。

まさにヨーロッパ各国と同様に政党が多様化してきた。

政党の大同団結の動きと逆で、ちょっとした意見の違いで新しい政党を作る。

多品種少量生産の工場のようなもので、生産性が悪い。

議会で議論してもなかなか意見の集約ができず、結論が決まらなくなる。

まさに、非効率な議会になる予感がする。

各政党の訴えをしっかり見極めて投票し、税金を払う立場の権利(オーナー権)をしっかり行使しましょう。

|

11月8日(木)

東京電力福島原発事故

総理大臣として考えたこと

幻冬舎新書

著者:菅 直人

定価860円+税

日本のマスコミは、民主党や総理大臣や各大臣の揚げ足取りに躍起になっているように見受けられる。

直近では、文科大臣、田中真紀子さんの大学新設の不認可の発言、田中大臣の発言に一利がある。日本の人口が減り、入学する若者が減る中で、本当に今頃、大学を新設して経営が成り立つのか?しかもそういう新設の大学を卒業した人が就職の心配がなく将来があるのか? 財政が厳しい中で、大学の助成金を増やして利点があるのか?

設立基準をクリアできたから設立許可するという流れに竿を刺したものだと理解する。

許可が下りていない中で、すでに大学の建物は建っているらしい。これもおかしな話だ。

何か今までの流れの中で、裏があるように感じる。これも一例に過ぎない話だ!

野党もそれと同様、いやそれ以上に他愛もないことを大げさに吹聴している感じを受ける。

自由民主党は自分たちが政権を担っていた時を反省してみてほしい。

責任政党として政治や行政を動かすことは、過去のしがらみや、いろんな制約条件の中で簡単に白黒や正解を見出すことはできない。だからこそ、50年に及ぶ自民党の長期政権がおかしくなり、行きづまり、政権交代になった。

自民党は自分たちの政権時代に何が間違ったので野党に転落したのか、なぜ、見放されたのかを真摯に反省すべきである。この反省が全く見えない!

自民党を見ていると、『民主党がうそつきマニュフェストをバラマキ、国民を愚弄した性だ!』と考えているように見える。そういう民主党が悪いので、自民党は立派なことをやってきた。だから早く政権を元に戻さなければ、国家的損失を招く、いや招いていると。

自民党はそういう論理立てでいるように思える。これでは悪いのは相手で、自分たちは何の落ち度もない!何の反省も必要ないのだと言っているのと同じ。

何か状況が変わるには、何らかのか原因があるはずである。

政治の世界も同じこと。

原因を突き詰めて抽出し、それを反省して修正するところに進歩がある。

『相手がうそつきで、だましたから自分たちは被害をこうむったのだ!』というような考えが少しでもあるなら、それは思い上がりというものだ。全く反省と進歩がない。

責任を他に押し付けることは大変醜い!

『責任は自分にあり!』 『すべての責任は自分たちの、自民党の側にある!』と真摯に反省することから自民党の再生があると思う。

責任を他に押し付ける、他責化する内は本物ではない。

素晴らしい人や素晴らしい組織は全ての責任を自責化する。そこに本当の意味で反省があり、謙虚さ、誠実さが生まれ、本当の信頼が生まれ、進歩や前進がある!。

自民党は人材や経験や実績は素晴らしいものを持っている。だからこそ、本当にその素晴らしさを生かせる環境づくりをしなければならない。国民はそれを見ている。

今は、自分たちに任せればすべてうまくやる! 民主党は幼稚な政党、バラバラな政党で経験もなく素人集団だ!そういう政党に日本が任せられるか! 早く自分たちが政権を奪還するのが最大の課題だ!と言っている。

だから、どんな些細なことでも卑劣なやり方で相手の非を徹底して追求する、相手を陥れようと全力を尽くす、それしかないように見える。

すべてうまくやれる政党がどうして行きづまり、民主党に政権を取られたのか?

相手がマニュフェスト違反しようが、何をどうしようが、政権党としてきちっと正しい道を歩んでいれば、何の問題もなかったはずだ。

これでは、自民党が下野して、自分を見直すチャンスを国民に与えてもらったにもかかわらず何も変わっていない。何を反省したのか?全く見えない。

その証拠に、ダメな民主党に対して、自民党の政党支持率が大きくならず推移している。

国民は自民党にお灸を据えたのだ!

それをよく理解し、どうして『正道に戻すか』に取り組んでほしい!!

さて、前置きが長なったが、テーマに戻る。

最新版の新書デ、新聞に広告が掲載されていたので買ってきた。

原発関連の本はたくさん読んできたが、専門家の著書が多く、当時の責任者はどう考え、どう対応してきたのかを知りたく思っていた。

この要望に沿う本が出たので読んでみた。

菅直人さんが総理を辞して、野田政権に代わり、その後の心境、東日本大震災の際の様子、福島原子力発電所の大事故についての対応を時系列的に細かに記述している。

この本を読み進める内に、菅さんが理系の総理大臣だったことが結果としてよかったという気持ちになる。

この件についても、マスコミや自民党やその他の野党は、菅総理や民主党の対応を厳しく批判していた。自分たちならもっとうまく、もっと早く対応できていたのに、民主党政権は動きが遅い!まだ何もできていない!というような表現がよく聞かれた。

『自分たちならこうした』という自己PRや相手のこき下ろしはもういい加減に止めて、非常事態は全員が力を合わすのが政治力のはずだ!

非常時に相手を誹謗し、それを材料にして相手の足元をすくうような発言や中傷があってはならない。本当にまずい取り組みなら、それはもっときちっと課題提起すべきだ!。

私は『原発はゼロを早く目指さなければいけない』という考えをもっている。

それは、原子力というエネルギーがとてつもなく大きなもので、人間の手で制御できるものではないという点である。

人間の知恵と技術で制御できるようにしたのが原子力発電である。

しかし、何かの事故、外部要因で制御不能になった時は、火力発電所や先般の姫路の日本触媒の化学工場の大爆発事故のようなわけにはゆかない。

原子力以外の設備や装置は事故が起きても、燃えるものが無くなると自然に収まる。

これは化学反応だからだ。

原子力は原子核の崩壊の熱を利用するものであり、原子核の崩壊は酸素と結合することで発生する化学反応とは全く別の現象である。

そういう意味で、本書の39ページには、『原発問題は哲学である』という小タイトルを付けている。すこし、紹介させてもらう。

『3・11に福島原発事故を体験して、多くの人が原発に対する意見を述べている。

原発を巡る議論で思い出すのは、昨年(2011年)の第一回の復興構想会議冒頭に哲学者の梅原猛さんが今回の原発事故は「文明災だ」と看破されたことだ。

原発事故は単なる技術論でも経済論でもなく、人間の生き方、まさに文明が問われている。原発事故は間違った文明の選択により引き起こされた災害と言える。であれば、なおさら、脱原発は技術的な問題というよりも、最終的には国民の意思だ。哲学の問題と言える。』

また、110ページにはこうも書いている。

『原発事故の恐ろしさは、時間が解決してくれないことにある。時間が経てば経つほど原発の状況は悪化するのだ。化学プラントの事故であれば、燃えるものが燃え尽きてしまえば鎮火する。しかし、原発事故に鎮火はない。

化学プラントが出す有害物質であれば、一時的には甚大な被害が生じても大気に希釈されるので、いずれは無害になる。しかし、放射性物質はそうはいかない。プルトニュウムの半減期は2万4千年だ。』

(半減期とは、放射性物質が放射する放射線(アルファ線、ベータ線、ガンマー線)の線量が

半分になる時間を言う)

2万4千年という天文学的時間が経って、初めて半分の放射線量に下がる。1/4になるにはさらに2万4千年かかることを意味する。そのような無限に近い時間の間、強烈で有害な放射線を出し続けるのである。

はたして地球上にその時、人類が今のような生活をしているか、人類は生存しているか?分からない。だからと言って、今、その放射性物質を排出する原発にエネルギーを頼るのは、将来の子孫に対して無責任と言える。自分だけがいい生活をして、孫子、子孫は知らないという身勝手が許されるのか? そういうはずはない。

そういう点で、梅原先生は『原発を続けるのは哲学だ』と言われたのだろう。

原発を稼働し続けるなら、自然界に存在しなかったプルトニュウムという放射線を出し続ける放射性元素が大量に生まれる。核燃料の廃棄物である。それをどう保管するか? この問題は今回の福島原発自己とは関係なく未解決の大問題である。

安全に保管するシステム、安全に保管できる場所、そのために必要な莫大な費用など、何一つ解決していない。そういう原発の大きな課題を抱えながら、今まで日本は54か所の原発を動かしてきた。今もなお、全国の電力会社9社は、原発の再稼働を陳情し続けている。

電力会社や原発推進をしてきた役人、原発関連の学者、原発を造る製造メーカなどよく言われる『原子力村』に関係する人々は『原発は発電コストが他の化石燃料(LNGや重油や石炭など)に比べて廉いという建前で、原発の稼働を進めようとしている。

『本当にコストが安いのか?』を冷静に検討するべきだ。

原発は事故が起きれば、一電力会社で事故対応の費用を負担できるレベルではない。

保険会社が支払えるレベルでもない。何兆円、何十兆円、いや何百兆円に上るかもしれない。現に今回の福島原発事故は最低でも5兆8318億円になるという試算がでた。

しかし、最近、東電が政府に出している事故対策費用は既に倍になり、その額をはるかに上回っている。さらに大きくなるだろう。東電自体が費用を見通せないでいる。

今回の事故は『不幸中の幸いであった』とも言われている。

もし、原子炉の圧力容器や炉心が爆発して、直接、空気中に膨大な放射性物質がまき散らされていれば、チェルノブイリ事故の数倍の放射性物質が飛散し、今頃は東京、首都圏全体が避難地域になり、3000万人以上の人が疎開しなければならなかったかもしれない。

首都圏がマヒし、日本全体が大混乱という状況をはるかに超える事態になったはずだ。

日本は北海道と西日本以西にしか住めない国になってしまったかもしれない。

そうなれば日本という国に人が住めるのかどうか、国という存在があり得るのかどうかの瀬戸際まで行ったのである。

そういう最悪の事態がまぬがれたのは炉心は溶融したが、それを取り巻く圧力容器が爆発から免れたことだ。圧力容器の圧力が上昇し、東電は福島原発の要員を避難させたいと言うところまで口走ったような状況の中で、どこかのパイプか、つなぎ目か現在も不明だが、穴が開き圧力が下がり、事なきを得たのである。

このような間一髪の状態にあったことは間違いない。

『のど元過ぎれば熱さを忘れる』という諺がある。

この随想記にも以前書いた言葉であるが、この不幸中の幸いは、神が日本を救ってくれたのだとしか言いようがない!

それを忘れて、やはり日本の技術は素晴らしい!爆発をしなかった!という連中がいることをどう考えればいいのか?

こういう事故が再発した際に、、この幸運が再度起きる保証は全くない。

だから、原発は再起動させることはまかりならないのである。

もし、日本が広大な土地を有し、強固な岩盤の上に存在し、過去にまったく地震が起きていないということであれば、人智が開発した原子力を使うこともあり得るかもしれない。

それも、原子燃料の廃棄物を処理できる技術が確立した後でなければならない。

原子力村の人の中には、原子力平和利用を進めるために、原発の稼働や新設は必要条件だという人が多い。彼らは原発を動かすことでいろんなデータを取り、技術の進化に寄与するのだと。やめてしまえば技術が陳腐化して、競争に負ける。

一見、何かもっともな話に聞こえるが、何かが間違っている気がする。

有害な放射性廃棄物(原子燃料廃棄物)の無害化技術が確立でき、かつ日本に全く地震がなければ、百歩譲って原発の稼働を認めてもいいと思う。

この二つの条件は、安全安心という平穏な生活を送るためには欠かせない条件である。

この条件を満たすことは、不可能である。

だから、原発は廃炉にすべきである。

この本を読んで、3月11日、原発事故がドンドン悪化する中で、総理大臣として生き地獄のような事態の中で行動されたをされた菅さんに敬意を表します。

周りから、特にマスコミや野党の皆さんから菅総理のいろんな動きに対して、批判はすれども、よくやったという話を聞いたことがないような気がする。

しかし、1000年に一度、起きjかどうかの地震が起き、その規模が世界的に見て想像を絶する巨大なものである中で総理を辞するまでの間、人に言えないご腐心やご苦労があったと推察し、心から謝意を表したい。

次期総選挙が近づいている。年内か年明け早々か?

どの政党が原発に対し、

(1)どういう方針で

(2)原子力村に対応できるか

(3)新エネルギーの導入

(4)いつまで、どういうステップで、どう取り組むのか

を注視し、しっかり見極めることが大切である。

のど元を過ぎても、熱さを忘れないことが、原発には必要なことだ!! |

10月26日(金)

『松下幸之助は泣いている』を読んで

日本の家電、復活の条件

朝日新聞出版 著者:岩谷英昭氏

定価760円

このページは久しぶりに更新する。この一か月で季節は随分進み、本格的な秋の紅葉のシーズンを迎えた、朝夕の冷え込みが日、一日と厳しくなるのを感じる昨今である。

「秋の夜長を読書で過ごす」という昔ながらの生活を送るのは何かそぐわなくなったが、それでもこの季節はじっくりと本を読んでみようという気がする。

週に2日の出勤をしているので、昼の休憩や、帰り道に大阪天満の商店街にある本屋に立ち読みに入る。あまり大きな本屋ではないが普段読むような類の本が並んでいる。

ふと目に付いたのが『松下幸之助は泣いている』というタイトルの文庫本。中をちらっと読むとなかなか面白そうなので買って帰った。

カバーには、「経営の神様」に学ぶ反転攻勢の方策、元、米国松下電器会長が緊急提言!

ものづくり敗戦、こけたらたちなはれ

今こそ、輝きを放つメッセージ!幸之助イズムが日本を救う!!

中国・韓国・台湾に追いつかれ、窮地に立つ日本の家電。

「ものづくり大国日本」は復活できるのか?

デジタル化による環境激変、熾烈な価格競争、

技術と人材の海外流出・・・・・。問題は多いが解決策は必ずある!

松下幸之助の薫陶を受けた元パナソニック幹部が、時代を超えた「幸之助イズム」の実践を提唱する。

裏のカバーには、時代を超える「言葉」が復活への道を開く!

「嵐の時ほど、協力が尊ばれる」無謀なリストラを辞め、人材育成を

「客のためになるものを売れ」王道の商品開発とマーケティング重視

「世の中は変化し、流動している」グローバル流通の変化をつかめ

「売る前のお世辞より、売った後の奉仕」誠意あるネットワークづくりを

「共存共栄」こそ水平分業の精神だ!

となっている。

読んでみて、今までこの随想記のページで書いてきたこととフェーズが似ていると感じた。

日本の家電メーカは良い商品を作ってきた。家電メーカはそういう自負を持っている。

言い換えると、こんないいものを作っているのだから、このくらいの値段なら売れるのが当たり前だ!という気概があった。これは日本国内で通じる考え方である。

世界の市場は広く、いろんな人たちが暮らしている。とんでもないお金持ちもあれば、日本では考えられないような貧しい生活をしている人々がまだたくさんいる。むしろそういう貧しい人たちの方が多い。松下幸之助創業者は、「産業人たるの本分に徹し、社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に寄与せんことを期す」と会社の経営の理念を示した。

今なお、多くの人が貧にあえいで暮らしている。そういう人々に豊かな生活ができるように、世界中に我々の造る商品を提供しようということであった。

その理念を間違ってパナソニックや日本メーカは有頂天になった結果、現状の窮地がある。

この本によると、自分たちが、「ガラパゴス」の住民であることを認識して、世界の人々が求めている商品とはどういうものなのかを知ることから家電のV字回復につながる商品が生まれてくるのではないか、と喝破している。

日本のメーカはいずれも技術力は世界トップレベルにある。ただ、世界の市場が何を求めているのかを正しくつかめなかったために、自分たちの論理で商品づくりをしてしまったことが窮地に追い込まれた原因になったとも言っています。

最後は、日本のパナソニック、ソニー、シャープなどが、時代の変化に対応できなかったことで巨額の赤字に陥った原因がある。デジタル化に伴う国際水平分業への取り組みの遅れ、

バブル期以降の日本人の驕り、傲慢さが過去の成功体験、「ものづくり大国」という神話への執着につながってしまった。バブル期以降は度重なるリストラで貴重な人材が海外に流出し、結果としてアジアのライバル企業の成長を加速させた、とまとめている。

立ち直るためにはどうすればいいか?

まずは、「夢を持ち、夢を大事にしてほしい」

夢は漠然としていても、まずはそれを持つことが大切である。

その夢を「志」に変えてほしいと。

志があれば、人はその実現に向けて具体的な行動を起こすことができる。

志を実現させるための技術がスキルということになるが、そのスキルは語学である。

(注)この辺の言い分は岩谷氏が海外でマーケティングをし活躍した経験からだろう。

国際ビジネスの共通語は「英語」、さらに中国語、そして、できればスペイン語の順。

サムスンは社員にTOEICを900点以上要求している。せめて800点以上が欲しい。

日本の企業は650点ぐらいを要求水準にしている。この面でも大いに遅れている。

次にITリテラシー。ITを使いこなす、ビジネスレベルで使いこなせる高いレベルが欲しい。

3つ目はスピーチ、説得力、プレゼンテーション力だ。

最後の最後は、優れた経営者は部下に仕事を任せる度量を持っている。

「こけたら立ちなはれ」「成功とは、成功するまで続けることである」という幸之助の言葉で締めています。

再度、小生なりに本書を振り返ってまとめると、以下のようなことになる。

1980年代から90年代初めにかけて、日本はバブル期で日本の経済は絶頂期を迎える。

『Japan is No.1』と言われた時代。

その後、バブルがはじけ、リーマンショックが始まり、世界経済が縮小傾向になる。

ちょうど、半導体技術が急速に進化し、デジタル技術の爆発を遂げる時期に重なる。

一気にデジタル技術が花を咲かせる。

従来のアナログ技術をベースにしたものづくりから、一変しデジタルものづくりが席巻する。

(注)デジタルものづくりは、スタンプで押すような感じで、いくらでも高品質な商品が作れる。

廉くていい部品を寄せ集めて組み立てれば、いくらでも、どこでも造れる。しかもその商品は品質や性能面でも大きな差が生まれない。

日本がそれまで築いてきた得意の垂直統合型ものづくり(部品の開発、商品の設計、製造などものづくりの一から十まですべての行程を気前でやり切るものづくりの方法)から、世界の製造業の姿が水平分業型ものづくり(商品企画は自社でやり、必要な部品は世界から廉くていいもの買い集め、設計も委託し、組み立て製造も請負会社に委託する製造の仕方)に急変した。

日本のモノづくりの原点、よりどころが崩れた。

一方で、世界を見渡し、どういうものが必要とされているのか見落とし、日本のマーケットを狙った商品づくり、日本向けの商品を世界に押し付けようとした。サムスンやLGや台湾メーカなどは世界のユーザの要望に応える商品、彼らの生活に必要な商品、彼らが買える安い価格の商品をけた違いの量を供給した。それだけの需要が世界にはあるということ。

あっという間に日本は占有率トップの座をサムスンやLGに明け渡すことになった。

島国根性、外を見ないで内向きになりやすい日本人、自分よがり、自己中心的な性格が現在の窮地を招いたと言える。

脱落したのだから、再度立ち直ればいい!日本人にはその力は備わっている。

しかし、力を発揮するには、強い思い、信念が要る。その信念を持続させなければならない。

そのためには現役の世代はもちろん、若い人たち、子供たちが厳しい国際競争に立ち向かう胆力、気力、体力を鍛えなければ、ただ単に「思う」だけでは実現しない。

国際競争、グローバル化、ボーダレス化という言葉を随分以前から耳にしてきたが、ここにきてその厳しさを実感している。世界大競争時代の真っ最中にある。

この本は文庫本で読みやすく、価格が安いので是非読んでみてほしい一冊である。

|

9月22日(土)

物忘れを防ぐ方法はあるか?

今日は秋分の日(お彼岸の中日)で、『暑さ、寒さも彼岸まで』とはよく言ったものだ。この数日、あの猛烈だった夏の暑さが嘘のように涼しくなった。

星田の田んぼの畔に毎年咲く『彼岸花』(曼珠沙華・まっしゃっけ・女郎花などと言われる)が今年も咲き始めた。今年は旬季の性か、理由はよく分からないが、花が少なく、咲いた花に元気がない。例年はもっとたくさんの花が見えるところに少ししか咲いていない。

気候がよくなったので、ある本を読んでいると、面白い記事に出くわした。

最近、歳の性か、物忘れが自分でも分かるほど、多くなった。若い頃は一度聞いたことはちゃんと覚えていたと思うが、今はそうはゆかない。聞いたことでなくても、何かしようとして、ある場所に行った途端に、何しに来たのか?とその目的を忘れることがある。

そういう経験が始まると、ボケの兆候かもしれない。

買い物に店に行ったとする。いくつかの物を買うつもりで行ったが、何か一つ買いたらない!それが何かをなかなか思い出せない経験があると思う。そういう年代になった。

それをカバーする方法は、メモ用紙に買いたいものをメモして持ってゆくことだ。さて、そのメモ用紙を持ってきたことを忘れるとなると、それは相当、重症だ!アルツかもしれない。

そういう方は、一度、頭のMRIを取った方がいい。

物忘れは、人間だれしもあることだから気にすることはない。

記憶することの裏返しで、記憶を忘れる!これはコンピュータに使われているメモリーとは違い生理的な現象だ。コンピュータのメモリーは一度、書き込んだことはいつまでも消さないかぎり、正しく記憶(メモリー)されている。

人間の脳が記憶したことをどういうふうに忘れてゆくかを実験した人がいる。ドイツ人の心理学者で、ヘルマン・エビングハウスという人が、ある無意味な語句を記憶して、どれくらいの時間、それを覚えているかたくさんの人に対して実験し、それを統計的にまとめたもの。これを『忘却曲線』と呼んでいる。

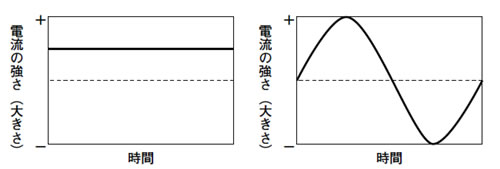

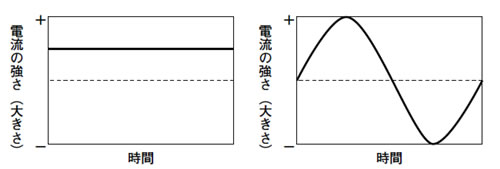

その結果によると、左図のように、20分後には42%忘れ、1時間後には56%忘れるらしい。忘れるということは、人間がうまく適応してゆくために神様が与えた方策かもしれない。すべてが記憶に完全に残っていると、人は気が狂うだろう。いいことだけでいいが、人生には思い出したくないこともたくさんある。それがいつまで経っても、記憶に完全に残っているとどうなるだろうか? その結果によると、左図のように、20分後には42%忘れ、1時間後には56%忘れるらしい。忘れるということは、人間がうまく適応してゆくために神様が与えた方策かもしれない。すべてが記憶に完全に残っていると、人は気が狂うだろう。いいことだけでいいが、人生には思い出したくないこともたくさんある。それがいつまで経っても、記憶に完全に残っているとどうなるだろうか?

しかし、覚えておきたいことはいつまでも完全に残しておきたいものだ!このことに対して、人の脳は一般的に上図のような忘れるという状況になる。

しかし、この曲線は、意味のない語彙(ごい)・文字の組み合わせを覚えた後、どれだけ覚えているかを実験した結果である。人間は興味があることや、そうでないことに対して、記憶の仕方が違う。一概にこの曲線どおりというわけではない。

忘却曲線によると、グラフが急に降下することで、記憶してから1日ぐらいまでの間に忘れる比率が非常に高いことが分かる。だから、この間にうまく同じことを繰り返し記憶すれば、忘れることが少なくなると言える。これが復習の大切さである。

子供の頃に、よく言われた『予習と復習』の復習の大切さだ!

復習を繰り返すと、忘れが亡くなり、記憶が完全に定着するようになる。 復習を繰り返すと、忘れが亡くなり、記憶が完全に定着するようになる。

英語の単語を覚えること!これがうまくできればいいのになあ!と学生時代に何度も思ったことがある。今、こういう記事を見て振り返ると、ああ、そうだったのか!ということになる。自分は頭が悪い!だから記憶が下手だ、できないと諦めることはない。繰り返せば記憶に残るのだ。

繰り返しても思い出せなくなった、繰り返して覚えようとしていることすら忘れるようになるとそれはアルツなのかもしれない。

ものごとを繰り返してやることは努力がいる、根気がいる。これができる人は伸びる、一般の人が途中で諦める。その差ができるかできないかの境目だ!

お彼岸の日に変な話しになったがあしからず。 |

9月2日(日)

高校卒業50周年同窓会に出席して

和歌山県有田郡湯浅町にある和歌山県立耐久高等学校を卒業し、もう50年になる。

えーっ!という感じ。

いつも同窓会は熱心な友人が幹事役を務めくれて、小生は参加させてもらうというあんばいで、お世話になっている。

今回は特別な年で、耐久高校が何と創立160周年を迎える年だそうだ。この高校は全国的にも大変、由緒ある歴史がある高校である。

ちょうどその年に我々同級生が卒業50周年という記念すべき年である。

大阪ベイタワーホテルの22階で、同級会が開催された。年齢は68才から69才の面々である。

参加者は男も、女の人も、みんな一様におじいちゃん、おばあちゃんだが、若々しい人が多い。

日本の高度成長期を支えてきた人たちで、みんな自信と誇りを持っている。素晴らしいことだ。

顔を合わせて、全く記憶から離れている人や、高校時代の面影を残している人や、見てすぐわかる人や、いろんな人がいる。この差はなんだろうか? いつも小学校、中学校、高校、大学と同窓会に参加するたびに、そういう思いにかられる。

人は皆、老いる。これは仕方ないことだ。しかし、いつまでも若々しい気持ちをもって生きていたい。

松下幸之助さんは『青春とは心の若さである』とよく言われた。

体や肉体は衰えるが、心の若さを保ち続ける限り、その人は永遠に青春である、という意味です。

いつまでも青春でありたいものだ!

下に『サムエル・ウルマン』の『青春』原詩を紹介する。

どうやら、松下幸之助翁はこの詩から自分の生き方を学んだらしい。

|

| |

青春 Youth

サムエル・ウルマン 作山宗久氏訳

青春とは人生のある期間ではなく、心の持ちかたを言う。

薔薇の面差し、紅の唇、しなやかな手足ではなく、

たくましい意志、ゆたかな想像力、炎(も)える情熱をさす。

青春とは人生の深い泉の清新さをいう。

青春とは臆病さを退ける勇気、安きにつく気持ちを振り捨てる

冒険心を意味する。

ときには、20歳の青年よりも60歳の人に青春がある。

年を重ねただけで人は老いない。理想を失うとき初めて

老いる。

歳月は皮膚にしわを増すが、熱情を失えば心はしぼむ。

苦悩・恐怖・失望により気力は地に這(は)い 精神は

芥(あくた)にある。

60歳であろうと16歳であろうと人の胸には、驚異に魅かれる心、

おさな児のような未知への探究心、人生への興味の歓喜がある。

君にも吾にも見えざる駅逓(えきてい)が心にある。

人から神から美・希望・よろこび・勇気・力の霊感を受ける限り

君は若い。

霊感が絶え、精神が皮肉の雪におおわれ、悲歎の氷に

とざされるとき、20歳であろうと人は老いる。

頭(こうべ)を高く上げ希望の波をとらえる限り、80歳であろうと

人は青春にして己(や)む。 |

当日の宴会場の雰囲気です。皆、若いでしょう。

各位、あしからずご勘弁ください。

8月25日(土)

『ショールーミング』って何のこと?

『ショールーミング』という言葉がアメリカで流行しているそうです。6月17日付、このページの記事に『店舗がショールームに』という記事を書いた。昨日の朝日新聞を見ると、まさにそれと同じ記事が載っていた。

最近、インターネットで商品を買ったり、売ったりすることが非常に多くなり、今やアメリカでは、店は商品を見るため、確認するために行く場所になり、商品を買い求めるのはインターネットで注文する。

これは買い物客にとっては大変合理的な行動パターンと言える。だが、お店はたまったものではなくなるが・・・。

お客さんは、自分の気に入ったもの、いいものを見定め、できるだけ安く買いたい。これは客の道理である。

今まで、店は電気製品を例にするなら、Nationalショップ店とか、東芝ストアとか日立チェーンストアとか、メーカ主導で系列店が大きな販売力を持っていた時があった。その後、家電量販店やスーパなどが大きく成長し、大量販売が定着し、量販店は大量に仕入れる代わりに、メーカから仕入れ値を安く要求して、安く売っても儲かる仕組みを作ってきた。これが従来のメーカ主導の系列店の衰退を招いた。メーカは工場を拡張し、他社に対する市場占有率(シェア)を挙げて優位に立つために、無理やり商品を量販店に押し込んだ。供給力が需要を上回ってきた時代である。ヤマダ電機をはじめ、一時はYKK(ヤマダ、コジマ、カトウの3社のこと)が大型量販店として名前を覇した時代がある。関西では上新電機やミドリ電化など、この近くにも沢山の量販店がある。また大阪駅前にはヨドバシカメラ梅田店など巨大な店舗を構えている。そういう大型店舗には、たくさんの商品が並び、品ぞろえが充実しているので、商品を実際に手に取って見ることや、他の商品と比較するには絶好の場所だ。たくさんの人が集まり、賑わっている。

今までは、来店客数が売り上げに比例して伸びていたが、最近その様子が変わってきた。

価格コムなど、最安値を情報提供するインターネットの情報サービスの仕組みが定着し、従来一番安かった量販店の価格以下で、同じメーカの同じ品番の商品をネット販売で買える時代になった。

商品はネットで注文するれば、宅急便ですぐに届く。Amazon(アマゾン)などは当日配達にも応じている。

『なぜ、ネット販売が安く売れるのか?』は簡単な理屈である。

ネット販売業者は店(店舗)を持たず、商品倉庫はバラック小屋でもいい。どんな形の、またどこの場所でも、商品倉庫さえあれば十分で、そこに受注用のパソコンが並んでいれば、いくらでも注文を受けられる。

注文を受けた商品は契約している宅急便業者に渡して商品を発送する。

商品の代金は、配達時に代引き(代金引換)方法でもいいし、ネットバンキングで振り込みでもいい。

この商売には、お客が集まりやすい場所(そういう場所は土地代が高い)でなくてもいいし、建物は立派なものでなくてもいい。倉庫は仕分けができる照明の明るさで十分で電気代も安くて済む。従業員はパソコンを扱えれば十分で、特にお客様の接遇の上手下手も関係がない。要は商品を販売するためにかかる固定費が最低限でよいということになる。売るための経費が掛からないので、メーカから仕入れた仕切り価格に少しだけマージンを上乗せすれば販売できる。

客の立場で考えると、買いたいもの(欲しいもの)を手に取って調べ、確認できれば安心できる。その商品をいかに安く買うか、または買えるかがユーザの希望である。今まではそのような手段がなかったので、系列店、次の時代には量販店で商品を買い、そして今、ネット販売が大きく伸びてきたのである。

もちろん、大手量販店がその流れに気付かないはずはない。すでに全ての量販店はネット販売を並行して行っている。しかし、立派な店舗を持ちながらネット販売を並行すれば、店の固定費、人件費、照明費など多額に上る費用が一方でかかる。

商品をメーカからいかに安く仕入れるか、いくらのマージンを上乗せして販売できるかが勝負になる。

ネット業者は、仕入れ値にわずか数%のマージンを上乗せして販売できる。それでも商売は成り立つのである。

量販店は仕入れ値に対して20%~27、8%弱のマージンを載せて販売しなければ固定費をカバーできない。だから、

量販店はメーカから大量に仕入れることで、メーカに対して仕入れ価格の引き下げを厳しく要求し、一円でも安く買う。確かにメーカは数の前には弱い!、たくさん一度に仕入れてくれれば無理してでも安く売る。

そのために、最近、大手量販店がM&Aya買収などでさらに事業規模規模を拡大し、販売規模を増大している。

ネット業者に販売力や資金力がない時期は量販店に対して仕入れ値で負けていたが、最近、大量に販売できるようになると、仕入れ値も安く要求する力がついてきた。そうなると、販売価格は量販店と大きな差がつく。

価格.comで比較すると、パソコンでは量販店で11~12万円前後する商品をネット販売では8万円~8万5千円程度で売っている。それくらいの価格差が生じる。全く同じものが3万円から3万5千円ほど廉い。

量販店は、できるだけネット販売業者の商品とバッティングしないような商品を販売している。例えば、パソコンの場合は、日本メーカ(富士通、NEC、東芝など)で、いろんなアプリケーションソフトがたくさんついた商品を扱う。値段差を一対一で比較できないよう、または比較されても言い訳できるような対応をしているように見える。ネット業者は安さを売りにするから、海外メーカ(エイサー、DELL、HP、レノボなど)を中心に扱うことが多い。もちろん、彼らは日本メーカの商品も扱うが、海外メーカの場合の方値差が大きくなる。

お互いの食うか、食われるかのバトルが面白い。

しかし、ユーザはいいものをできるだけ安く買いたいという消費者心理を満たすため、その時代、その時代の販売(流通)形態から一番いいものをチョイスする。

アメリカ人は値段に厳しい国民だ! だから彼らの購入パターンは、量販店で商品を品定めして、買うのはネットで注文する。そうなると量販店は、単にショールーム化し、販売が減少する。これを『ショールーミング』と呼ぶ。

日本もそういう兆しがすでに見えている。

購入客は、自分に一番都合がいい販売や流通の手段を選択するのは、当たり前のこと。

『不易流行』という言葉があるが、購入客は最も自分に有利なものを選択するのはいつの時代も変わらない。供給側と需要側の関係や、流通システムやITテクノロジーの進化で、販売形態がユーザに一番いい方法に代わってゆくのは仕方ないことだ。

小生自身の行動パターンが既にそうなっている。

|

8月18日(土)

苦悩するシャープはどうなるか?

このところ、連日、新聞を賑わしている記事はシャープの5,000人のリストラや経営危機である。その前はSony、そしてその前はPanasonicであった。

シャープに限らず日本のかつての経済の牽引役だった家電大手メーカ各社がこぞって経営危機に陥っているといっても過言ではない。今まで、日本の電機メーカは世界とリードしてきた。

昭和43年に松下に入社した頃は、未だアメリカにRCAやモトローラやGEや、その他有名なメーカがアメリカの巨大な市場に君臨していた。ヨーロッパにはオランダのフィリップス、ドイツのテレフンケン、ヴェガなど有名メーカが並んでいた。そういう先進国に対して日本が技術的に遅れていた部分もあるが、日本人の勤勉さと努力で、品質をコツコツと積み上げて改善し、安くていい商品を輸出することで少しずつ彼らの牙城に切り込んでいった。そして気が付くと、アメリカやヨーロッパの大メーカを追い越して、彼らとの勝負に勝った。敗れた彼らは倒産したり、ほかのジャンルに鞍替えして生き残った会社もある。

その後しばらく日本が圧倒的に強い時代を迎えた。1080年後半から1990年台がそうだったと思う。”Japan is No.1” (ジャパンアズナンバーワン)という本が出版されるほど、元気な日本の時期である。特に、オーディオ、テレビ、ビデオというAV商品が圧倒して強く、輸出がうなぎ上りに増えて、松下電器をはじめ日本の電機メーカは栄華を享受した。自動車も力をつけてきた。

その後、しばらくして、CDが生まれデジタル技術が身近な商品になってきた。CDが生まれた背景には、半導体の集積度の進化がある。このページで何回か書いているが、『ムーアの法則』で半導体の内部回路の集積度がドンドン上がり、一つの半導体のチップ(数mm角)の上に、トランジスタが初期は数千個乗ったが、今は何億個と乗る時代になっている。初期の10万倍以上の集積度の達している。

デジタル回路はトランジスタの塊でいろんな機能を発揮するようになっているので、トランジスタをたくさん使うことになる。CDを実現するために、今まで不可能と思える数のトランジスタが必要であったが、1990年代にはそれが『ムーアの法則』で可能になったのである。

その後は全く商品の造り方が変わった。従来は手作業(ロボットの自動生産の部分もあったが)の製造ラインで、工員さんがラインに並んで、はんだ付けや、ラジオペンチで配線したり、ドライバーでネジ絞めなどの作業をして商品を造り上げた。さらに組み立てた商品を計測器でメータや画面を見ながら調整しなければならなかった。

そういう製造ラインで働く工員さんは、作業を覚えたり、手先の器用さや、商品の動作を理解する力が必要であった。それなりの教育と習熟が必要であった。

デジタル時代になり、CDがその先鞭をつけたのだが、商品の中身はプリント基板にシステムLSIというICが一つ乗るだけで、あとは光ピックと呼ばれる部品から出るコネクターを差し込むだけ!!それらをプラスチックのケースにパチンと嵌めれば完成というような製造方法に代わった。調整も全く必要がない。そうなると作業員がほとんどいなくても製造ができる。また作業の習熟度もいらなくなった。だから商品はどこででも造れるようになった。今までは手先の器用な日本人はその特性を生かして、製造ラインで特技を発揮できた。だから日本の製造業は世界一と言われる時代があった。それが誰でも製造ラインに立てるということになった。そうなると、工場は賃金の安い場所に移ってゆく。家電メーカは中国、東南アジアにどんどん出て行った。日本の各地に点在していた工場は閉鎖せざるを得なくなった。労働者が居なくなった商店街はシャッター通りに化した。それがつい最近までの状況だ。

加えて、大きな波はテレビの『地デジ化』であった。政府が打ち出した地デジ助成金は一台で数万円もくれるというので、国民はこの時とばかり集中して地デジ対応平面テレビ(液晶やプラズマテレビ)を買いに走った。我が家のテレビもその恩恵を受けたが・・。そして需要の先食いが起きた。つい、2年ほど前は量販店のテレビ売り場はごった返し状態だった。その時に一人勝ちだったのがシャープであった。

例の『亀山モデル』と金ラベルを張り、高画質、フルハイビジョン(1920×1040本)、低消費電力、値段も買い易く、シャープは圧倒的に独り勝ち状態となった。さらに他社に先手を打って、亀山から堺に巨大な液晶ディスプレイ工場を建設した。液晶表示板には、大きなガラス板や数枚の特殊な樹脂シートを使うが、これらの素材メーカも堺に進出し、シャープの堺工場周辺は今後の製造事業の理想的なモデルだともてはやされた。現に、しばらく圧倒してシェアを取り、画質はさらによくなった。

これに対してSonyも対抗策を取り、サムスンと液晶合弁製造会社を立ち上げた。松下は尼崎に巨大なプラズマの工場を数棟も建設し、さらに姫路にも巨大な液晶板の製造工場を建設を発表し、大型テレビはプラズマ、中小型テレビは液晶と棲み分けがベストだという戦略で臨んだ。しかし、結果はどうだったのか?

テレビの助成金制度が終わり、国内市場が冷えると、皮肉にも生産能力を大きく拡大した各工場から造られた液晶やプラズマテレビはあっという間にだぶついた。輸出は思ったほど伸びず、在庫が増えた。

輸出が伸びなかったのは、世界の需要が思ったほど伸びなかっただけでなく、韓国のサムスン、LG電子や台湾、中国メーカが品質面では劣るものの安い液晶表示板を製造し、輸出したからである。テレビに組み立てた状態の画質や品質面では少し劣っていたが、圧倒的に安いことでアメリカや海外で支持され、日本の各メーカの思惑とかけ離れたところで、彼らは大きくシェアを伸ばした。あっという間に大きな差がついた。

日本人は清潔で、非常に細やかなところを気にする国民性である。一方、アメリカ人や外国人は画面が少々粗くても、色合いが微妙に悪くてもあまり気にしないおおらかなところがある。彼らは安い方がいいのだ。

そういう外国人と特質を読み誤った面もある。

これがデジタル時代の勝負の怖さだ。今まで勝ち組みに居ると思っていた会社が、ある時に急に新参入の会社にあっという間に抜かれる。

アップルのi-pod、i-phone、i-padなどの急激な普及は、今まで日本メーカが得意としてきた商品分野であるが、その商品性、センス、使いやすさ、値段などであっという間に市場を席巻してしまう。

携帯電話は今や完全にi-フォンに代わった。街中で、電車内で画面に向かっている人が何と多い事か!

横道にそれたが、シャープは亀山から堺へという戦略に加え、液晶技術で他を圧倒する先進性をもち増産し、さらに液晶で培った薄膜技術で、自然エネルギーの太陽光発電パネルを堺の液晶工場の隣に建設した。これでシャープは万全で、松下やソニーをしり目にダントツに先行すると誰もが思った。確かにそういう状況にあった。これは日本国内での状況で、世界を見ると敵は他にあったのである。それがサムスンやLG電子だった。

彼らは国家プロジェクトの恩恵を受けて税金が安く、いろんな優遇策のもとにあっという間にNo.1になった。

ちょうど、リストラされた日本の有能な技術屋が韓国や台湾や中国に行き、敵に塩を送った人が何とたくさんいることか!そういう人の恩恵もあり、彼らは短時間で先進技術を獲得していったのも事実である。

これらがデジタル時代の恐ろしさ、怖さである。

負けるとどうなるかは、Sony、Panasonic、そして苦しんでいるシャープがその解を露わに示している。

今後、日本メーカは再起できるのか?

『日はまた昇る』と悠長なことを言っている場合ではない。アナログ時代にはそういうこともあっただろうが、デジタル時代は戦略で勝たないと絶対勝てない。逆に逆転の可能性は残されている。

アップルはパソコンではマイクロソフトにしてやられた。これは技術だけでなく、ビルゲイツの商売上手が奏功した。しかし、亡くなった天才、ジョブズがアップルを見事に再生した。 i-podはSonyが生んだ世界的商品であった『ウォークマン』を駆逐した。SonyはCDを生み出し、MDという小型デジタルプレーヤなるコンセプトで商品化を図ったが、時すでに半導体のメモリーが大きい容量のものが安くなったのをみて、不揮発性半導体メモリーを使い、アップルは超薄型のi-podを発売した。しかも、コンピュータやネットにつなぎ簡単に音楽を入れ替えられる!使い勝手がいい! そういう読み!戦略が今後、絶対に大切だ。

後発だからもうダメということはない。

アップルは後発で、今や株の時価総額ではアメリカNO.1になった。

苦悩する日本メーカ、シャープ、Sony、Panasonicなどがかつての輝かしい姿を再度取り戻してほしい。

|

8月13日(月)

お盆休みで、電力供給に余裕?

猛暑が続いていたが、この2、3日の雨で気温が下がり、少し過ごしやすくなった。今日からお盆に入り、今週は休みのところが多い。気温が下がったのと、企業が休みということで、心配していた夏の電力不足は今のところ全く問題はないようだ。

下の8月11日の記事を見て頂けば分かるとおり、8月11日は東京電力の供給量が4,861万KW、関西電力の供給量は2,768万KW、電気使用率はそれぞれ85%と74%である。

今日はどうか?東京電力の供給量が5,060万KW、関西電力の供給量は2,453万KWとなっている。電気使用率は51.4%と57.2%である。

以前から書いているように、新聞やテレビで『電気予報』ということで、『使用率が90%を超えると大変だ!』大停電の怖れがある!という風に聞かされてきたが、これは分母の供給量次第で大きく変わる。

『電気は生もの』と同じで、使わない電気を発電してもお金にならない。発電した電気を使用者が使って初めて電力料金として回収できる。お盆で、企業が休み生産活動が停止して電力使用量が減っているので、それに合わせて、発電所の稼働(発電量)を下げている。

この操作は、原子力発電所ではそう簡単に上げ下げできない。原発は異常がなければ常に昼夜にかかわらず一定量の発電を続ける。核反応が臨界状態で維持し、安定に核反応が連続している状態である。

原発による発電が一定なら、電気の供給量は何で調整するのか?

火力発電は重油や石炭が主な燃料であるが、一部、液化天然ガス(LNG)もある。火力発電は燃料を燃やしてボイラーの水を加熱し、過熱水蒸気(数百度の高温高圧の水蒸気で、渇き蒸気ともいう)を作りタービンに送る。その後、復水器で蒸気を冷やして水に変える。この時に一気に水蒸気(気体)が水(液体)に代わるので、体積が急に縮小する。タービンの入り口は高温高圧の状態であるが、タービンの出口は真空の状態になり、この圧力差でタービンの羽根に大きな力を与え高速で回転する。タービンの回転は軸につながっている発電機を回して発電する。大量の水を沸騰させ、さらに過熱水蒸気に過熱するまで、ボイラーを温める時間がかかり、火力発電もそう簡単には、発電量を上げ下げできない。通常、数時間の時間がかかる。

それに対して、水力発電は水の量をバルブで調整すれば、すぐ稼働を停止したり、フル運転できる。短時間の供給量の調整は水力発電でこまめに行い、数時間以上の間隔の発電量の調整は火力発電で行い、原発は常に一定量のフル運転するというやり方で発電量(供給量)の調整をしている。

一番、電力需要に見合う発電コストがかからない方法で供給量の調整をする。

現状では、大量の電気を貯蔵する方法がないので、要る時に発電し、余るときは発電を止めるしか方法はない。わずかに揚水発電という方法があるが、調整できる量は、数十万KW程度だと思う。

何が言いたいのか?

関西電力の供給量は、11日が2,768万KW、今日は2,453万KWで、差は315万KWである。大型の原発でいえば約3基分の電力量である。大飯原発の2基が再稼働中なので、約2基分に相当する電力量が2日の間で調整されている。ということは、危険な原発を運転しながら、どこかの火力発電所は休止させていることになる。

一時、関西電力は原発が再稼働しなければ電力が不足して大停電するということで大騒ぎしたが、関西電力のすべての発電所の発電設備の設備容量がどれくらいあるのか? これが分からなければ使用率が90%を超えるから…なんていう理屈はおかしな話になる。現に、大飯原発の発電量である約300万KW弱を差し引いても、電力量に余裕がある。

和歌山には御坊市や海南市に大きな火力発電所があるが、それが今、フルに稼働しているのかどうか。大飯原発が再稼働したので、多分、これは推測だが、休止しているのではないか?

先日の新聞で、原発の再稼働は今後、なかなかハードルが高いので、高効率の火力発電所の建設を推進するということで、いったん中止していた和歌山港付近の大型火力発電所の建設を再度すすめるというニュースがあった。発電所の建設は、環境アセスメントに時間がかかり、計画してから約10年かかるそうだ。

和歌山の場合は以前にアセスメントを済ませているので、少しは早く再着工ができるかもしれないが、経済産業省や環境省の許可が早く下りるようにして、原発の再稼働は止める方向にしたい。

一方で、関西電力の八木社長は原発の再稼働はもちろん、原発の新規着工まで早くやりたい意向だと新聞に載っていたが、事故は起きるはずがないがない(安全神話による盲信が未だ続いている?)という前提での話で、本当に事故が起きた時の責任が取れるのか? 誰もそういう責任は取れるはずがない。東電だって結局、事故の対策費用は電気使用者の電力料金の上乗せと、国民の税で賄うことになる。

お金以上に問題は自然破壊されることの責任は、誰も取れるはずがない。

『のど元、過ぎれば熱さ忘れる!』という諺がある。食道には熱さを感じる神経がないのでそういう諺が生まれたのだろうが、福島の事故が特別な状況で生まれ、そういう特別な状況が今後、全く起こりえないのなら、まだしも日本列島は地震の震源の塊のような不安定な国土にあり、そういう上に原発を築くということは、無謀というほかはない。

福島原発の責任者であった吉田元所長がインタビューで答えていたが、彼の本音は表明していなかったが、原発は制御不能に陥ると手が着けられなくなる。部下が決死の覚悟で事故終息に、被爆を恐れずに立ち向かってくれたので、水素爆発したが、その後の最悪のシナリオを見ずに何とか落ち着かせることができたという意味のことを話している。多分、相当の被ばく量を浴びながら現場では対応のための行動をとったのだろう。

しかし、身を挺した行動をとっても、原子力の前には人間の力は非常に小さなものだった。

それを安全だと言い切るところに、どっぷりとはまってしまった電力会社の慢心、思い上がりが見える気がする。

『郵政民営化賛成か反対か』で小泉さんが闘ったが、『原発賛成か反対か』で国民の信を問うべきだろう。

|

8月12日(日)

自然エネルギーもいろいろ!

再生可能エネルギーである自然エネルギーには、いろいろな形がある。

自然エネルギーをうまく電気エネルギーに変換できるかどうか、人類の英知にかかっている。

原子力の平和利用も、(自然エネルギーではないが、)一時は永遠のエネルギーと持ちはやされて取り組んできたエネルギーの一つであった。

自然エネルギーと言えば、太陽光が真っ先に挙げられる。太陽は地球上に1平方メートル当たり1KWのエネルギーを降り注いでくる。この太陽光を太陽電池で電気に変換するのが太陽電池である。太陽電池やその種類については以前、このページで紹介している。

まだまだ開発途上で、今後、太陽エネルギーを電気に変換する効率(変換効率)が改善されるはずである。

また、太陽電池のコストは大きく低減される。今の変換効率は10%~20%弱前後である。

太陽エネルギーを利用する他の手段として、最近注目され始めたのが『人工光合成』技術である。これは植物が葉に葉緑素を持ち、光と水と空気中の炭酸ガス(二酸化炭素;CO2)で、でんぷん(炭水化物)を合成するが、それと同様な合成を人工的に行うものである。植物の葉の炭酸同化作用より高い効率で、でんぷん質が合成できれば、そのでんぷん質を分解して、アルコールに変えられる。そうすると車の燃料や、発電所の燃料になる。発電所ではこの燃料を燃やすが、そこで発生する二酸化炭素は再び光合成されるので、循環型エネルギーと言える。夢のような話である。

このサイクルには何の危険もない。今はその光合成の効率をいかに高めるかをしのぎを削って開発している。そういう研究費に、原子力開発に今かけている膨大な費用を振り替える思い切った政策転換が必要である。特に核燃料サイクルということで取り組んできた『もんじゅ』はアメリカですら手を引いたほど安全性の確保が難しいものである。しかし、『もんじゅ』は実験炉が出来て、実証炉ができいよいよという段階でトラブル続きで、止まったままである。止まっていることが幸いである。もしこれが稼働すれば、事故が起きると、とんでもない状況になる。

福島原発は海水の注入で、何とかメルトダウンしながらも、最後の最後で原子炉の底のコンクリートで燃料がとどまっている。しかし、『もんじゅ』でそういう事故が起きた場合は、原子炉の冷却材に液体ナトリュウムを使っているので、水を注入して冷やすことができない。ナトリュウムは水と出会うと水素爆発する。そんな怖い原子炉を動かそうとしている。『もんじゅ』は原発で燃やした燃料棒の中の燃えカスを特殊な状況下で再度燃やすことで燃えカスの再利用、核燃料のリサイクルができるという触れ込みでスタートしたが、うまくいっていない。

これは絶対再稼働させてはならない。今は装置の維持のために年間何百億円も使っている。この無駄な金を先の人工光合成や、風力発電や、地熱発電などの自然エネルギー開発に振り向ければ、開発を加速することができる。国や政府や政治家は無用な権力争いをするのではなく、今後、重要なエネルギー政策に真摯に取り組まなければならないと思う。そういう政党が早く出てくるのを真剣に待っている。 |

8月11日(土)

関西電力の本音は?

今日の電力会社9社の電気予報(電気使用率)は下表のとおり

| 電力会社 |

供給量

(万KW) |

使用量

(万KW) |

使用率

(%) |

| 北海道電力 |

4,680 |

3,826 |

81 |

| 東北電力 |

1,379 |

978 |

71 |

| 東京電力 |

4,861 |

4,140 |

85 |

| 中部電力 |

2,032 |

1,780 |

88 |

| 北陸電力 |

468 |

400 |

85 |

| 関西電力 |

2,768 |

2,065 |

74 |

| 中国電力 |

1,156 |

1,000 |

86 |

| 四国電力 |

540 |

460 |

85 |

| 九州電力 |

1,430 |

1,270 |

89 |

電気使用率=(電力使用量)÷(電力供給量)

今日は、大変むしむしした梅雨のような一日で、比較的気温は低く、しかも土曜日なので、全電力会社の電力使用率は余裕があった。

それでも財界や電力会社は原発の再稼働に向けて、政治家や政府に圧力をかけ続けている。

本当に関西電力のたくさんの原発は大丈夫だろうか?

一たび、事故が起きると、原子力発電所内にとどまらず広範囲の周辺地域に莫大で、何十年という長期間にわたり被害をもたらす。これが原子力がほかの事故とは全く性格を異にするところである。

爆発や火災は全国で時々発生しているが、消火し鎮火すれば、その範囲の被害で収まる。事故が終息すればその後は復旧に取組めばいい。

しかし、原子力発電はそうはゆかない。何十年に渡る被害が続くのである。だから、知恵を尽くして何重にも安全策を施している。しかし、これは人知の範囲である。

人間は原子のエネルギーを知ってしまった。このエネルギーは従来の化学的結合の際に発生するエネルギーとは桁がいくつも違う大きなエネルギーである。

だから事故が全くなければ、廃棄物の処理は考えないとすると、大変便利でこの上ない理想的なエネルギー源だ!

電力会社の立場からすると、原発に勝るエネルギー源はない。今止まっている原発には、すでに買い入れた燃料棒があり、起動すれば特に燃料をただちに買ったり、手配したりする必要もない。原子燃料(ウラニュウム棒)があるのに使わずに、費用がかかる火力発電を増やすことは、出来るだけやりたくないというのが電力会社の言い分、本音だろう。

しかし、それはあくまで原子力発電が『絶対安全』という前提での話である。何度も書いたが、世の中に絶対はない。

いくら安全対策を施しても、設計ミス、工事ミス、施工ミス、プログラムシステムミス、操作ミスなど人為的ミスはゼロにはならない。仮に人為的ミスをゼロにしたとしても、自然の災害、破壊力に対して、完全に人工物が耐えられるか?

答えは明らかである。原子力発電以外の設備なら、自然災害に対して設備や構造物や建造物が壊れたとしたも、その後の構造設計基準を高くして対応すれば、その後の対応策として実施すればいい。

阪神淡路大震災で、高速道路がずたずたに壊れ、橋脚が折れた。その後の耐震基準の見直しで強化され、第二京阪高速道路の橋脚などは、そこまでするか!というほど頑丈なものになっている。これで、この高速道路は阪神淡路大震災と同じ直下型の巨大地震に耐えられるはずだ。

また、全国の高速道路や、新幹線、JRの高架橋は補強工事が行われ、橋脚に炭素繊維を巻いたり、コンクリートを厚くして強化した。

しかし、原子力は福島原発が苦しんでいるように、想定以上の規模の巨大地震や巨大津波が襲った場合は、原子炉の冷却が止まり、放射性物質の抑え込みができなくなる。

多分、福島原発の現場にいた人と、東電本社にいた人とでは、同じ電力会社の社員と言えども、その事故に対する感覚の差は非常に大きいと思う。

さらに、東電の人と関西電力や他の電力会社の人とのその事故に対する認識の差は非常に大きいはずだ。

大学で原子力工学を学び、原子力凄さと怖さを知り、その素晴らしさを知った専門技術者は、原子力を抑え込めると過信しているのではないか?

一番心配なのは、関電の原子力発電所が福井県付近に集中していること。冬場の季節風が北西から吹けば、事故が起きると、まともに琵琶湖に放射性物質が飛散する。琵琶湖が放射能で汚染されたら関西の水がめが役に立たなくなる。そうなると水源が無くなり、何十年も関西には住めなくなる。

福島原発は太平洋岸であり、一時は南風の影響で内陸部に放射性物質が飛散したようだが、ほとんどは太平洋に飛散した。

福井に集中する関西電力の原子炉で事故が起きると、滋賀、京都、大阪は廃墟になる。

そうならないように、『絶対安全はない!』という真理で、原発の再稼働の阻止と原発の廃棄を出来るだけ早く進めなければならない!。

原発がなければ、日本の工場が止まる!製造業は成り立たない!経済が破壊する!と騒ぎ立て、だから原発は必要で、原発再稼働を進めようとしている。

事故が起きれば、どうなるのかをしっかり理解し、取り組まなければならない。 |

7月31日(火)

でんき予報 晴天なり

今年の夏も、猛暑になった。連日、35度以上の猛暑日が続いている。昨年も暑かった。近年は年を追う毎に暑くなっているような気がする。自分の年齢の性もあるのだろうが、気温は着実に上昇しているように思われる。先日の新聞で、グリーンランドの永久凍土が溶けて、表面の氷が無くなっていると報道されていた。地球温暖化は深刻な状態である。

約2週間ぶりの記事の更新になるので、少々理屈っぽいことを書いてみたい。

今日の朝刊によると、本日の『でんき予報』は89%となっている。この猛暑においても、90%を超えたことがない。関西電力は大飯原発を稼働させたことで、一息ついたように見える。今日の使用電力予想が2680万KW、供給電力予想が2987万KWで、その比率が89%ということである。予想より電力余力があるように見える。

もし、大飯原発が稼働していなかったとすると、約230万KW分が無くなる勘定だから、供給電力は2987万KW-230万KW=2757万KW となる。 その時の電気予報は、97.2%という計算になる。ぎりぎりの状態で、何か発電所にトラブルがあれば、供給不足で大停電になるかも知れない。

これだけ見ると、大飯原発を稼働させて、何とかこの猛暑の中で、電力供給がクリアできてよかった、めでたし、めでたしというように思われる。これは単純な考え方である。

電力使用率は供給電力量に対し、使用電力量がどの程度かという指標である。すなわち

電力使用率=使用電力量/供給電力量

この供給電力量は、関西電力の発電設備の発電能力の総量ではないことに注目したい。本日の供給電力量とは、今日、発電して供給できる電力量はこれだけですよ!ということである。言い換えると、関西電力が管内に所有する発電所の発電設備容量とは違う数字である。供給電力量を決めるのは関西電力の手の内にあるということである。

もう少し詳しく言うなら、原発が停止した状態では、発電所は火力と水力が中心になる。黒四ダムの黒四発電所のように大きなダムに水を溜めて、水量が豊富にある水力発電所は、電気に必要なときは常時、またはいつでもフル発電ができる。一方、火力発電所はどうだろうか? 火力発電所を稼働させるには、重油、天然ガス、石炭などの化石エネルギーが必要で、その調達コスト負担が大きく経費にかぶさってくる。だから関西電力はじめ、各電力会社はできるだけ、火力発電所の稼働を抑えたいのは当然である。火力発電所があっても、火力発電による発電量は管内の電気使用量を満たせる最小限の発電に限定したいのである。

その点、原子力発電は、臨界状態では常に一定の発電が可能である。逆に止めたり、稼働させたりすることは頻繁にはできない。一度フル稼働に達すると、何もしないで、フル稼働が維持できることほど、供給側にとって有難いことはない。そのため、原子力発電はベース電力と呼ばれている。

だから原子力発電所を再稼働したくてしようがないのである。原子燃料(棒)はすでに手元にあるのであるから、それを使えば、厄介な化石燃料の調達やコストを気にしないで済む。

東日本大震災後の福島原発事故の前には、手持ちの原発をフル稼働させ、足りない分を火力で補うという方法を取ってきた。火力発電や水力発電は発電をしたり、留めたりする作業が比較的簡単にできる。特に水力発電は水を流すのを留めるだけで停止でき、逆に水を流すバルブを開けば発電ができるので、電力使用量が増える時間帯だけ発電することは簡単である。電気が不要な時は水を留めて、ダムに水を溜めておけばいい。

電気の需給状況を表す指標として次の3つがある。

・需要率=最大需要電力量/設備容量

・負荷率=平均需要電力量/最大需要電力量

・不等率=各需要家の最大電力の合計/合成最大需要電力量

〔注〕合成最大需要電力量とは、各需要家の電力量の合計の最大値

これらの値は電力の発電、送配電を効率的に行うために、電力会社が管理している指標である。

たとえば、必要以上の大きな設備を設置すると、設備費やその設備で消費する電気が大きくなりロスになるので、適切な設備容量を設置するように、過去のデータを取ったり、大口の電気使用ユーザと交渉したりして必要な電気を供給できるようにしている。

この3つの指標の中で、需要率というのがある。

設備容量に対して、需要電力量の最大値がどのくらいかという指標である。一見、電気予報で報道されている使用率と同じ?に見えるが、大きく異なる。

分子は同じような意味であるが、分母は使用率が供給電力量であるのに対して、需要率は設備容量である。

設備容量はこれだけあるが、その内、供給、すなわち発電に使うのはこれだけという意味である。

関西電力の場合は、原発が設備容量としては大きなウェイトを占めている。しかし、その原発が停止中ということで分母の値が小さくなり、比率が大きくなる。

大飯原発が再稼働出来て、何とか設備容量の内、230万KWが加わったということである。

そうなると、もし、少しでも余裕ができれば、火力発電所の稼働を下げたいということになるのは当然である。

見方をかえれば、電気予報は関西電力の思いで、数%程度は増減が可能ということ。

今日の朝刊に、関西電力の4月から6月までの第一四半期の決算が発表されている。995億円の赤字。原発ゼロの時の実績である。もし、大飯原発が再稼働しなかったとすると、年間にその4倍の赤字、4000億円が出る勘定になる。現実は大飯原発を再稼働させたので、通年でどの程度の決算発表になるのか?興味があるところだ。

原発の原子燃料はすでに手元にあるので、使わなければ宝の持ち腐れ状態である。

だからと言って、全国の原発を再稼働させて、本当にいいのだろうか?

原子力エネルギーの巨大さと、人間がコントロールできる内は素晴らしいエネルギー源であるが、一たびコントロール不能に陥った際、手の打ちようのなさ、被害は計り知れない。

地震、津波が全くなく、(発電を終了した燃料棒の廃棄処分の大問題があるが)、人間の力でコントロールできる状態であれば、原発は緩やかに減らしてゆけばいいと思う。

しかし、日本のように、毎日地震が起きているような国土で、いくら設計的に安全だと言っても、設計基準を越える自然の猛威が起きれば、原子力は制御不可能になる。現に福島でそれが起きたのだ。

当時は『想定外』という言葉が耳に着いたが、『想定外』という意味は、『設計余裕、または設計上の基準を越えた自然災害が起きた』ので仕方がないという言い訳だ。

それなら誰が何が起きても『想定内』の設計基準を作成できるのだろうか?

想定という意味は、人知を尽くして、過去のデータや資料を考慮し、このくらいまで対応しておけば大丈夫だということである。それに安全率を何倍かして、工事をする。しかし、それを乗り越える災害が全く起きることがないということはない。結論は日本では、原発をやってはだめだということだ。

世の中に完全ということはない! しかし、人間のやることで完全・完璧なことはない。2重、3重の安全対策を講じている飛行機だって時々、事故を起こしている。原発に対しては完全でなければやってはならない。

|

7月15日(日)

原発の賛否

家の近くの電柱の上に変圧器がぶら下がっている。 これを柱上変圧器(ポールトランス)と呼ぶが、先日、電気会社が来て、新しいトランスにつけかえた。多分、20数年ぶりだと思うが、定期的に交換しているようだ。交換中も停電しないで作業をする。電気を通しながらトランスを外すのではなく、特殊なトランスを積んだ車が来て、その車に電線をつないで電気を途中で中継しながら、古い柱上トランスを取り外し、新しいトランスを電柱に取り付けて、電線をつなぎ、車のトランスの電線を取り外すという作業である。電圧は6600ボルトもあり、注意して作業しないと感電事故が起きる。電力会社は決められた作業手順で、てきぱきと安全に作業を進める。メインテナンスや交換が定期的に行われるので信頼性の高い配電ができる。そういう面では日本の送電、配電システムは大変安心できるようになっている。

着けかえられた新しいトランスを見ると、20という数字が表面に書かれている。以前の古いトランスは30であった。これは20キロボルトアンペアという表示であり、このトランスから20KVAの電力が取り出せるという意味。この地に住んで、もう40年になる。その間に、隣や周囲に家が増えたが、この20年ほどは全く変化がない。そういう状態で、新しいトランスが30KVAから20KVAに小さくなったのはどういう意味があるのか?

電化製品はどんどん増えてきたが、このところ、あらゆる電化製品は各家庭に行き渡り、新しい商品が見当たらない。そういう中で、新製品は省エネ、省電力を売り物にし、今までのものよりも電気を食わなくなった。

関西電力や、全国に10社ある電力会社は、各家庭や工場などの電気需要家の月月の電力使用量のデータを時系列的把握している。もちろん、このデータは電気使用料金の請求が主な目的であるが、電子使用量の推移の把握も大変重要になる。電気を使うためには、その分だけ供給しなければならないが、それ以上の電力を供給しても無駄になる。必要最低限の供給ができれば一番効率的であるが、電気の使用量は生活のパターンや気温や湿度や季節などの条件の変化により上下する。そこで一日の電気資料量の推移や、一か月の推移や、年間の推移をデータとして、常時把握して効率的な電気の供給を行っている。

我が家に電気を送っているポールトランスが30KVAから20KVAにダウンサイジングしたということは、我が家を含めてお隣の数件の家も電気の使用量が減ったことを意味する。

電気をたくさん消費する製造業や工場は、中国や東南アジアに進出し、日本から脱出する企業が増えてきている。それは電力需要が減ることを意味するし、進出先の各国の電力需要は大きく拡大することになる。最近の中国の電力量は世界第二の規模になっている。もちろん一位はアメリカで、日本は第三位。今後日本の電力使用量の伸びは大きくないと思われる。

そういう中で、福島原発の大事故が起き、対応に苦慮している。なぜ、水素爆発まで起きてしまったのか、それは緊急停止した原子炉を冷やせなかったことによるが、それを想定外の地震や津波に原因を転嫁して、片付けようとしている姿に恐ろしさを感じる。

関西電力、大飯原発の3号機、4号機が再稼働しつつある。この夏の電力需要が足りないということで、踏み切ったが、毎日の電気予報を見ていると、80%後半の状態で推移している。関西電力は和歌山の海南、日高、そして姫路などに大型の火力発電所をもっているが、東日本大震災前までは、火力発電所は発電を停止していた。

原子力発電は一度臨界状態になると、常にフル稼働の状態で一定量の発電が可能であり、次の定期点検まで13か月間は何もしないでも連続的にフル発電ができる。そういう面では供給側の立場に立てば、非常に都合のいい発電システムである。

ジェット飛行機が1万メートル上空を巡航速度で飛んでいるようなもので、安全で安定した運転状態になる。ほかの要因がなければの話。ジェット機でも急激な乱気流で時々、乗客がけがをすることが起きる。幸い、飛行機が乱気流で墜落したという話は聞いたことがない。これは乱気流の程度を想定し、それに対する設計的な余裕度を持っているからだ。

原発の場合は特に怖いのが地震である。テロによる攻撃などは人為的なものであり、大型の爆弾でも投下されないかぎり、警備をしっかりすれば防げるし、大きな問題にはなりにくい。しかし、自然の災害、地震や津波は設計上の許容値をはるかに超えるものが襲う可能性はゼロではない。

原発は設計条件の範囲内にある災害やストレスに十二分に対応できている。しかし、それを越えた際にどうなるのかは人間の力では分からない。自然の力は人間の力ではどうしようもない、とてつもない大きさで迫ってくる。いろんな対策が講じられ、評価や試験や確認がなされている。しかし、その検証の仕方も、これだけやっているのだから安全だ!安全のはずだ!という前提での検証ならばやっても意味がない。

原子力規制庁ができるという話があるが、電力会社とつるんだ規制庁では全く意味がない。

原発は今までは、大変便利なエネルギー源として考えられてきたが、事故が起きてしまった今、本当にそうなのか? をもっと突っ込んで考えなければならない時だ。

そういう中で、すでに原発2基分の自然エネルギーによる発電(200万KW)が始まろうとしている。日本の技術でやれば10年もかからずに原発を廃炉にし、原発で発電した電気量を自然エネルギーによる発電に置き換えができる。要は今ある原発の現存固定資産をどう償却するか?そして新しい発電システムや送電システムにどう向き合うかを真剣に、方向を変えて向き合う姿勢にあるかどうかによる。

まず原発ありき!という今までの考え方を全く方向転換しなければ、やはり原発は必要だ!という理屈を言う人が後を絶たない。その最たる人たちが原発推進派と言われる連中だ!そういう人たちの力を国民の力で抑えることが求められる。未来の子供たちのために!

重ねて言うなら、原発は一度、ウラン燃料を炉心に入れて発電を開始すれば、1年間はそのままで一定量の発電がそのまま続けられるシステムであり、供給者にとっては手間暇がかからない素晴らしいものである。火力発電なら、燃料の重油や石炭や天然ガスの輸入を常にし続けなければ、燃料が無くなれば発電は止まる。常に燃料を確保し、輸入し、陸揚げし、貯蔵し、在庫管理するなどの一連の作業が発生する。原発はそういう点では手間暇がかからない。

しかし見落としてはならないことがある。それは炉心に残る放射性廃棄物の処理・保管の問題である。ウランが原子崩壊した後に残る様々な放射性物質の後処理は、何も決まっていない。問題の先送りの状態になっている。全く無責任な状態で放置されてきている。置き場所が決まらないから、各原発の建屋のプールに水を張り、その中に一時保管し続けているのである。このプールが地震でひび割れし、水が漏り、無くなると途端に発熱で燃料棒が溶けてメルトダウンし、福島の二の舞になる。決して安全とは言えない。しかも何千年、何万年もの間、管理しないといけないような放射性物質を、原発を稼働させるには造り続けることになり、これは何としても止めないといけない。すでに遅いかもしれないが・・・。

電気が足りない夏本番を迎え、電力不足は原発稼働が停止しているから! だから早く再稼働したい! 福島の二の舞にならないように十分?対策を講じた、慎重に見守りながらやるから大丈夫! 経産省の副大臣が立ち会うから大丈夫! そういう理屈は全く成り立たない。

副大臣が稼働再開の現場を見守ることにどれだけの安全保障があるのか? 万一の場合に副大臣は何をできるのか? 管総理が現場に行って、東電は迷惑したと騒いでいたのを忘れたのか?

民主党という政党は、民が主で、もっと芯がある政党だと期待していたが、現状肯定型、体制迎合型、企業連携型そのものの体質だというjことが見えてきた。『日本をどういう方向に変えてゆくのか』というあるべき姿(ビジョン)を描ける政党が出現してほしいものだ。自民党は野党の内に体質改善を図らないと、今は無責任に立派なこと?を言っているようだが、政権党になれば元黙阿弥になるだけだ。若手政治家が立ち上がる時だ、そういう時期に来ている。大阪維新の今後の展開に期待したい。 |

7月6日(金)

発電量の平準化・蓄電

原子力発電は一か所(1基)で100万KW以上というような大規模な発電が可能である。言い換えると集中型発電システムである。集中型の原子力発電は計算通りに発電ができるので、電気の供給者側にとっては便利なエネルギーである。これに対し自然エネルギーを利用する水力発電や風力発電や太陽光発電は分散型発電システムと言える。水のあるところに造る、風がよく吹くところに造る、陽射しが多い所に造るという具合で、自然の恵み、自然エネルギーがたくさん得られるところに造ることになる。

そのため、自然エネルギーを利用する発電所はバラバラに存在する。比較的小規模な発電量になるので、それを送電線で送り、必要な需要地に電力を届ける。風は全国的に見ればどこかで吹いている。しかし、逆に全く無風のところもある。だから一か所にあまりにたくさんの風力発電所を造っても、電気が欲しい時に得られるとは限らない。

そこで全国的に電力を共有できる超大容量の送電線網(ネットワーク)が必要になる。今は、関東が50Hz、関西が60Hzの交流を使っている。同じ周波数なら線をつなげば電気のやり取りができるが、周波数が違うと、電圧が同じでも、つなぐことはできない。 日本を北海道から本州、中国、九州を結ぶ幹線超大容量の電線ネットワークの構築が必要になる。その送電線は直流を使うと、接続が自由にできる。電気を全国的に融通できるシステムを造り上げることが自然エネルギー発電では重要になる。

もう一つ、重要な要素がある。それは日中と夜の電気の需要が大きく変わることである。昼間は工場やあらゆる仕事場はたくさんの電気を消費する。太陽光発電はそういう意味では願ったり、叶ったりだ。

しかし、太陽光発電は雨や曇りの日は、発電量がガタ落ちになる。風力発電は昼夜の区別はないが、風がないときは全く発電しない。電気を供給する立場からすると、大変不安定な発電の方法である。こういう不安定な風力や太陽光発電をうまく使いこなすには、大容量の蓄電池が必要になる。太陽光や風力発電が大量の電気を生み出して、需要以上に発電された時は蓄電池に充電する。そして、逆に電気が不足したときは、電池から電気を放電して供給する。jこれで平準化ができる。

水力発電のうち、揚水発電という方式がある。上流と、下流にダムを作り、電気が余ったとき(夜の場合が

おおい)発電機をモータとして使い、水車をポンプとして使って、下流のダムの水を上流に汲み上げる。電気が必要になったときは、上流の水を放水し、水車を回して発電機を回し発電する。これは一種の大型の蓄電池のようなもの。

それでは、現在、大型の蓄電池にはどういうものがあるのだろうか?。

ハイブリッド車に積まれている蓄電池は、ニッケル水素電池とリチュウム電池である。EVに積まれている電池はリチュム電池で、非常に容量が大きい。家庭の電源としてエアコンを使っても2日間以上、使うことができるような容量を積んでいる。ニッサンのリーフは、商用電源が停電した場合には、車から家庭の電線につないで電気を供給することも考えている。これから原発が再起動することが難しい状況になると、車が電源となることも考えられる。

|

蓄電池の種類

| 項目 |

鉛 |

NAS |

NiH |

Liイオン |

エネルギー密度

(Wh/kg) |

35 |

110 |

60 |

120 |

エネルギー効率

(充電を100として、放電できる量) |

87 |

90 |

90 |

95 |

寿命

(一回の充放電を1として何回繰り返すことができるか) |

4500 |

4500 |

2000 |

3500 |

コスト

(円/KWh) |

5万 |

2.5万 |

10万 |

20万 |

ここで、高性能なのはNASとLiイオン電池であるが、NASは値段が安いが、動作させるには300度Cという高温にする必要がある。風力発電の充放電用として実用化されている。

Liイオン電池は優等生の電池ですが、レアーメタルであるリチュウムを使うので、値段が高いのが欠点。

今後、このような欠点を技術開発でクリアしてゆけば、自然エネルギーの不安定さをカバーし、送電線網の安定化が大きく前進する。

〔注〕NAS:ナトリュウムー硫黄電池 |

7月5日(木)

太陽光発電について

無尽蔵のエネルギーを持つ太陽エネルギーを活用する太陽光発電は理想的な発電システムである。動作時に騒音が全く出ない、地球温暖化に寄与するCO2(炭酸ガス)の発生がないなど、環境への負荷が軽い大きな特徴がある。その特徴から、住宅・ビル、学校などの屋根や、耕作放棄地や遊休地に容易に施設することができる。また、建設工期が短い。政府は、FIT(固定価格買い取り制度)を立ち上げ、下表のとおり買い取り条件を決め、7月1日にスタートし、再生可能エネルギーの普及促進を後押ししている。

特に、太陽光発電の買い取り価格は、期待値より高く設定されたので、電力会社以外のいろんな企業が参入して、売電による事業収益を狙い、事業が始まっている。今後、急速に立ち上がり身近なところにも大規模太陽光発電所が建設されるかもしれない。

電力会社が高く買い取り、安く売ることは事業として成り立たないので、その差額分は我々電気使用者が負担することになる。再生可能エネルギーの比率が高くなるほど電気代が上がることになる。

しかし、原子力発電は一番安いと言われてきたが、事故が起きた時の損害額や人体への影響、さらに使用済み核燃料の廃棄処理コストを加えると、原子力発電は安くない。

電力会社が原子力発電が安い、あるいは理想の発電システムだというのは、すでに数兆円に登る設備費用を持ち、その減価償却をしてゆかなければならないからである。また、原子力発電は一か所で大量の発電が可能なので、電気を作り、送る側の理論としては都合がいい、効率がいいからである。

しかし、その電力会社の代表格の東京電力は瀕死の痛手を負っている。

メガソーラとよく言われるのは、1000KWの発電をすることで、一般家庭の電力消費は約3KWであるから、

1メガソーラの発電所は300世帯に電気を供給できることになる。

|

| 種類 |

買い取り価格

(円/KWh) |

年限 |

| 太陽光発電(10KW以上) |

42円 |

20年 |

| 風力発電(20KW以上) |

23.1円 |

20年 |

| 地熱発電(15万KW以上) |

27.3円 |

15年 |

水力発電(1000KW~

3万KW未満) |

25.2円 |

20年 |

| バイオマス発電(リサイクル材) |

13.65円 |

20年 |

日本のは、総発電量の9.7%が再生可能エネルギーであるが、その殆どは水力発電である。ヨーロッパ諸国を見ると再生可能エネルギーの普及が進んでいる。デンマーク:28%、 スペイン:25%、 ドイツ:16%となっている。その内訳は風力発電と太陽光発電である。

太陽光発電に使う太陽電池にはいくつかの種類がある。それぞれ長所、短所があり、現状ではいろいろな種類の太陽電池が研究されている。オレンジ色のものが、現在量産されているもの。

これから、技術開発が進めば、下記の材料の発電効率やコストが改善され、太陽光発電はますます安くなる。何より、再生可能・自然エネルギーの利用は、発電に際して、エネルギー費用が無料だということである。これは設備の減価償却が済めば、後は儲けるばかりという結構な状態になる。

そのころには、上記の買い取り価格は従来の電気代と同じまたは、それ以下になるはずだ。 |

| シリコン系 |

結晶型 |

単結晶 |

10~25% |

高効率、高信頼性、高価 |

| 多結晶 |

15~18% |

安い、量産向き、量産中 |

| 薄膜型 |

アモルファス |

5~ 8% |

安い、効率悪い |

| 多接合 |

9~12% |

安い、シリコンの使用量が少、

量産中 |

| 金属化合物系 |

CIS

(銅・インジューム・セレン) |

~17% |

一部が影でも発電可能、安い、

高温でも発電 |

| Ⅲ-Ⅴ結晶系 |

~40% |

超高性能、高価、軽量 |

| 有機系 |

色素増感型 |

~11% |

安い、研究段階 |

| 有機薄膜型 |

~10% |

安い、研究段階 |

7月4日(水)

日本の風力発電はどういう状況か?

風力発電は、発電総量で原子力、火力発電に次いで大きい発電量になっている。また、太陽光発電に比べて発電コストは安い。ヨーロッパや中国は適度の風が吹く地方があり、風力発電所の建設が進んでいる。世界の風力発電量は、2006年度は7405万KWであったが、2011年度には2億3835万KWになり、この5年間で3.2倍に激増している。日本はどういう状況になっているか?

2006年度は131.2万KWであったが、2011年度は253.6万KWと1.9倍にしか伸びていない。これは風の性質がヨーロッパや中国に比べて、発電に向いている風の吹き方がよくないという条件の違いもあるが、自然エネルギーに対する政治、政策の違いも大きい。253.6万KWは原発が2基分に相当します。原発ありきで、停止中の原発を稼働させたい電力会社の思惑は分かりますが、地震国日本では原発はふさわしくないと思います。やはり、自然、再生エネルギーである風力と無尽蔵のエネルギー供給源である太陽光発電を急速に開発推進して、原発は一刻も早く廃炉にすべきである。第二の福島事故を起こす前に!

日本は海洋国で周囲が海になっているので、洋上で風力発電するのに向いている。現在、着床式と浮体式の方式の検討がなされている。陸上に造るよりもコストがかかるが、騒音や振動などの環境の負荷が少なくなり、しかも洋上の風は安定して吹くので、稼働率が大きくなる利点がある。

明日は太陽光発電について記述します。 |

7月1日(日)

順調な滑り出しか?

自然エネルギー買い取り制度がスタート

今日から、自然エネルギー買い取り制度がスタートした。各地でメガソーラの建設ラッシュが始まった。風力発電は、すでに予定枠の7割に達している。

自然エネルギーの電力利用の推進策として、高価格で買い取りを行う法律が可決されて、制度がスタートした。電気使用料金より高く買い取ることで、風力や太陽光発電設備を従来の電力会社以外から電気事業への参入を促すもの。逆ザヤになる建設コストは消費者の電気代に上乗せすることになる。

原発依存度を下げる策の一つとして期待されている。その進捗状況を見ると、風力発電は枠が430万KWに対して、現在300万KWの申請が行われている。約70%に達した。風力発電は風が吹かないときは風車が止まり発電はしないので、常時、風が吹く地方にむいている。東北や北海道はそういう風が期待できる。北海道電力管内では56万KWの枠に対して52万KW、東北電力管内ではすでに324万KWの応募があった。これは原子力発電所の約3基分に相当する。

また、太陽光発電は、全国的に散らばって建設計画がある。46市町村、22道府県で約50か所、385ヘクタールの地面に建設される。発電量は18万7000KWになる。太陽光エネルギーは1㎡当たり、約1KW降り注いでいるが、太陽光発電パネルの光・電気変換効率は10%~15%程度のため、まだまだ利用効率は低い。下表の発電効率を見て下さい。

朝日新聞によれば、メガソーラの主な建設予定は、

| 建設(予定)地 |

発電量 |

施設地の広さ |

発電効率 |

| 北海道白糠町 |

3万KW |

62ヘクタール |

48W/㎡ |

| 鳥取県米子市 |

3万KW |

49ヘクタール |

61W/㎡ |

| 大阪市 |

1万KW |

15ヘクタール |

67W/㎡ |

| 大分県国東市 |

1万KW |

20ヘクタール |

50W/㎡ |

| 長野県富士見市 |

9200KW |

18ヘクタール |

51W/㎡ |

| 大阪府岬町 |

8000KW |

20ヘクタール |

40 W/㎡ |

| 山梨県韮崎市 |

6000KW |

11ヘクタール |

55W/㎡ |

| 広島県呉市 |

6000KW |

10ヘクタール |

60W/㎡ |

| 甲府市 |

5000KW |

13ヘクタール |

38W/㎡ |

| 京都府伏見区 |

4200KW |

約9ヘクタール |

47W/㎡ |

今後の課題は?

(1)自然エネルギーは発電が不安定、解決策は?

風力発電は風が頼り、太陽光発電は日照が頼りなので、無風、雨や夜は発電できない。その間、電力需要を支えるため他の発電システムが必要になる。それを解決する策が十分議論されていない。

一つの策は、すでに、このページで述べた日本の背骨になる大容量の送電線ネットワークを構築すること。これにより全国レベルで電力のやり取り、融通ができるようになる。

二つ目は、配電線網の知的化、スマートネットワークシステムと呼ばれている方式で、電力使用量をうまくコントロールし、電力需要を下げる。

三つ目は原子力発電に頼らないベース電力供給システムを構築すること。ベース発電とは、常に一定の電力を四六時中発電するシステムで、原子力発電はその典型的なシステムであった。一度、原子燃料を炉心に入れて発電開始すると、定期点検(13か月後)までの間は事故がなければ、昼夜に関係なく一定の発電を続けられる。そういう意味では原子力発電は優れた特徴を持っていた。だから電力会社はいまさら、原発を手放したくないのです。脱原子力を進める上で、ベース電力に成り得るのは多分、液化天然ガスを燃料としたコンバインドサイクル発電や、地熱発電など期待できます。これらと電力需要のピークに対応するピーク発電には水力や揚水発電を加味する方法です。揚水発電は、上・下にダムを建設し、夜の余った電気で下のダムの水をくみ上げ上のダムに水を溜めます。昼間、電力需要が大きくなると、上のダムから放水し、水力発電する方法です。この近く(近畿)では、天瀬発電所がこの方式を取っています。言い換えると揚水発電所は大容量な蓄電池と同じです。

(2)発電コストが高い、

従来の発電方式に比べて、自然エネルギーの発電コストは高いと言われている。これは原発推進派が言っていることで、逆に原発コストが一番安いと言われているが、事故が起きた際の処理や補償費用はどうするのか? 燃料棒の廃棄物処理費用は未解決で、コストも十分計算できない状態で、原発の稼働が正常に行われている状態のコストで比較しても片手落ちですね。

自然エネルギーのコストは、今後の技術開発に従って着実に下がる。太陽光発電パネルは、量産で下がるし、今後の発電効率の向上でさらに下がる。風力発電も量産化で下がる。今が一番高いと考えればいい。原発は今後、下がることはない。廃棄物処理を考えると、何万年と保管しなければならない。その時、人間が地上で生きているのだろうか?そういう長い年月を考えなければならない。あまりに長すぎて、関係者はこの問題を棚上げしてきた。

(3)解決は政治力

自然エネルギーへの転換を強烈に進めることで、新しい産業の活性化が期待できる。今までの技術の延長線上、またはまったく新しい技術や製造方法や部材が開発促進され、日本はその先頭に立てれば世界に輸出することで新しい事業ができる。

それを推進するのは、従来の電気事業者(東電、関電、中部などの11電力会社)ではなく、国民の意思である。国民がそれを進める、政治力で推進すれば必ず達成できる。既存の電力関連企業は必ずしも賛成、反対ではないと思われるが、新しい産業分野の参入が大きく期待される。

たとえば、京都府伏見区にできるメガソーラ発電所は、ソフトバンクの100%子会社であるSBIエナジー社が開発を進めている。このように従来の電力会社ではない会社が自然エネルギーの開発に積極的だ。これは電力事業の転換点を示唆している。

そうなると、課題は比較的小さな発電所(風力、太陽光、地熱、波力など)の小さな電力を需要地に届ける送電システムの新しいネットワークが必要になる。

送電線の管理は従来の電力会社が握っているので、これを国営化して、基幹送電線網(全国を結ぶ基幹送電線網、背骨)を急ぐ必要がある。

それは既存の電力会社の権益をはく奪することになるので、猛反対が起きるはずだ。でもあるべき姿に正してゆくことが政治の仕事だ!。電気事業の基本法である電気事業法は第一条に次のように規程している。

『この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、および電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持および運用を規制することによって、公共の安全を確保し、および環境の保全を図ることを目的とする。』となっています。

(注)電気工作物とは、発電、変電、送電、配電という電気を起こしてから、電気を使う人に配るための施設と、電気使用者の電気を使うための機器(電気製品など)を意味します。

従来の方向と違った方向性は、政治力で換えることです。法律を変えることを意味します。

法律を作りかえることは国会の仕事です。国会は立法府で政治家が活躍するところです。政治家は政党に所属しています。どの政党が新しい電気エネルギーに対し、どう取り組むかをしっかり見定めましょう。

|

6月20日(水)

大阪と東京の違い?

昨日は季節外れの台風が上陸し、高速で日本列島を縦断した。幸い大きな被害はなかったようで一安心。東京から長野の上田市近くの青木村というさびれた(山に囲まれた良き田園風景が残っている)村にハウス工場を建てそこでサンチュ野菜の栽培を行っている。その様子を月に一度見に行っている。昨日は朝から雨だったので、屋外の作業はできないとあきらめて行った。雨が小雨程度で風も弱くて大きな問題はなかった。帰りはいつも、上田から篠ノ井まで、しなの鉄道(第三セクター)で出て、篠ノ井から名古屋まで特急しなので帰る。昨日はお昼過ぎから特急が運休していたので、仕方なく東京周りで帰った。途中、豊橋駅手前で風雨が強くなり、新幹線は軒並み徐行運転か、またはストップしてしまい、結局新大阪には40分遅れで着いた。

まあ、その日のうちに帰れたのでいいかと気を持ち直した次第。

ところで、いつも東京に出かけると、大阪との違いが気になる点がある。証もないことであるが・・・。

一つはエスカレータに乗ると、東京は右が通路となる、大阪は左が通路で、右側は人が立っている。なぜ、そうなったのかはよく分からない。同じ日本人だが東と西では立場が違うようだ。

二つ目は電車のパンタグラフ。東京は、『く』の字の形だが、大阪の電車は『◇形』のパンタグラフが多い。これは多分、車両製造会社の違いだと思う。どちらがいいか分からないが、パンタグラフは架線から電気を取る集電機能の部品であり、安定に電流が取れて、かつ、線をこするので、架線を摩耗しないことが大切な要件だ。新幹線のように高速で走る電車はパンタグラフが大きな風切音を出すので、できるだけ音が出ない、静かな形状が研究されている。最近の新幹線は『く』の字型に変わって来た。

三つ目は電車のシート。東京は一人ひとり座る位置を凹ませている。膨らんだところに座ると座り心地がよくないので、皆、椅子の凹みに合わせて一定の間隔で座っている。大阪は人と人の間隔は、自分勝手で、特に夏場は隙間を取るので、7人掛けの椅子に6人や5人しか座っていないことが多い。座り方も、大阪の男性は両足を広げて座る人が多く、東京は礼儀正しく座っている。車内アナウンスは『できるだけたくさんの方が座れるようにお詰め合わせ願います』と言っているが、シートがそうなっていないので、なかなか指定座席数の人数が座れていない。JR西日本はJR東日本をもっと研究してほしいものだ!。

四つ目は電車の釣り手。東京のJRや地下鉄、メトロは釣り手の形状を変えてた。大阪は相変わらず丸い形の釣り手(輪)を使い続けている。JR西日本は新型車両でも換えるつもりはないらしい。しかし、釣り手につかまるときは東京の形の方が自然でよい。

大阪と東京の違いはたくさんあるが、身近なところで気づいた点でした。 |

6月17日(日)

日経新聞 6月13日号

ネット通販、戦国時代

店舗が「ショールーム」に

価格はネットで決まる! 10兆円を超える市場に育ったインターネット通販、バイングパワー(仕入力)をつけた有力サイトは、大手の小売・サービス業が無視できない価格競争力を発揮する。

これを支持する消費者は家電量販店やスーパの店頭を『ショールーム』として使い始めた。広がるネット発の価格競争の行方を追う。

という記事が掲載された |

まさに、小生は年齢にふさわしくないネット活用者(愛好者)の一人である。パソコンやAV商品はもちろん、あらゆる商品、自動車保険などのサービスに至るまで、徹底してネットを活用し、ネットを通じて調べ上げる。

やましい商品を探すのではなく、一流の商品やサービスをいかに安く手に入れるか!という立場でネットを活用している。

日経新聞にも書かれているとおり、大手量販店もネット通販に危機意識を持ち、彼ら自身も店舗と並行して、ネット販売を手掛けている。量販店は品ぞろえをし、かついかに安く販売できるかが店の生存競争で勝てるかどうかの課題になる。

販売価格をいかに安く仕入れ、販売経費をいかに下げられるかにかかる。今までは大手量販店はメーカから大量仕入れという他を圧倒する強みを持ち、その力を背景に、メーカや仕入れ先に挑んだ。

しかし、販売経費という面では、ネット通販は極限に低い経費で販売を行える仕組みになっている。特に店はあってもなくても問題ではない。事務所は机とパソコンとネットからの注文を受け付ける事務員のみ。商品は安い、簡単な倉庫を建てて(またはレンタルして)そこから発送する。運送は宅急便業者と提携し、特別の安い運賃で発送する。

受注はパソコンや電話やFAXでデータを倉庫に送れば、バーコード処理で間違いなくお客様に届けられる仕組みになっている。こういうビジネスモデルが出来上がっているので、誰でもネット販売に手を出すことができる。多額の費用をかけることもなく、扱う商品やサービスに適するシステムを組めば誰でもはじめられる。

インターネットで有名な『価格.com』という販売価格を表示するサイトがある。ここで紹介されている商品は大手量販店の商品と同じものだが、値段は2、3割安いことが多い。

http://kakaku.com/

価格.com自体は商品の販売を手掛けずに、全国の店の販売価格をネット上に公開するサイトである。ここに出ている店は店舗を有しないか、店を持っていても、小さな店が多い。

店に行ったら、こんなところでやっているのかと思うほど小さく、汚い?店が多い。店は綺麗に商品を飾り、できるだけ綺麗に魅力的に商品を見せてお客様に訴えて、納得してもらって買ってもらうという昔の商売から役割が変わってきた。

新しい流通のシステムや仕組みは、情報やITの発達と、宅急便などの物流のシステムが変わったことによって急速に成り立つようになった。

消費者は従来の店で安心して物を買うのもよし、新しい仕組みで、いささかのリスクがあるが、圧倒的に安い値段で商品を手に入れることもできるようになったのである。

しかし、こういうことができるようになった背景には、情報通信(IT)技術のすさまじい発達がその裏にある。宅急便は荷物を運ぶという原点は変わらないが、その荷物を一点の間違いもなく発送地からお客様まで届ける管理システムはバーコードや通信網を活用して成り立っている。それらを支えている基本技術はすべてデジタル技術であり、それを可能にしているのは、『ムーアの法則』により進化する半導体技術である。 |

6月10日(日)

『茶源郷』に行きました。

今日は午前中、自治会の軍役、昔の言葉ですね。団地の周囲の草取りを自治会員で年2回行っている行事です。次回は秋です。

梅雨の晴れ間?で午後も天気だったので、先日、NHKラジオで紹介していた和束町に行ってきました。宇治茶の産地で有名な所です。和束町は別名、『桃源郷』をもじって『茶源郷』と言います。ところで、宇治茶は宇治で生産されるものと思っていましたが、主な生産地は、宇治田原市、和束町、南山城だそうですが、一般に『宇治茶』というのは、京都府下はもちろん、三重、奈良、滋賀まで幅広い範囲のお茶は宇治茶と呼ばれるようです。宇治茶の製法を守っていれば認められいるようです。

和束町は山間部にあり、寒暖の差が大きく朝霧のよく立つ場所で茶の栽培には打ってつけの場所と言われ美味しいお茶ができるそうです。 |

周囲の様子は、次の写真をご覧ください。

田植えが終わった山田の向こうに茶畑が見える?。

田植えが終わった山田の向こうに茶畑が見える?。

山間部が開けている場所が和束町、のぞかな風景

山が開墾され、茶畑になっている。見事に手入れされている。

山が開墾され、茶畑になっている。見事に手入れされている。

お茶のカマボコのように見える綺麗な茶畑

お茶のカマボコのように見える綺麗な茶畑

この辺りが和束町の中心街?

お茶の仕事に携わる町民が7割も居るらしい。美味しいお茶を

この辺りが和束町の中心街?

お茶の仕事に携わる町民が7割も居るらしい。美味しいお茶を

飲ませてくれるので、ぜひ一度行ってみてください。

163号線から5号線を北に6kmほど入ったところ。

6月8日(金)

野田総理はついにGoサインを出した。

福井県にある関西電力の大飯原発の再稼働に向かって、調整を続けていたが、今日の夕刻、野田総理は記者会見で大飯原発の再稼働を認めた。

安全に万全を期して、稼働を認めるという内容であるが、なぜ安全と言えるのだろうか?絶対安全でなければ原発は稼働させてはならないことを学んだ。世の中に絶対はないので、枝野経産大臣は絶対とは絶対言っていない。彼の頭のいいところだ。産業や家庭の電気エネルギーの供給責任という意味で、完全や絶対ではないが、国のためにこの夏の間だけの稼働を認めるという総理の発表なら認めることも考えられる。しかし、福島の事故を受けて安全策を打ってきた。さらに考えられる安全対策は今後も打ち続ける。だから安全だから稼働をさせるという理屈は成り立たない。

原発はもともと絶対安全だと言われてやってきた。その原発が津波で脆くもやられた。しかし、本当に津波だけの被害で事故が起きたのかどうかはまだ、原因究明が出来ていない。確かに津波で設備が壊れ、稼働しなかったものがたくさんあるが、それだけか?地震で壊れたものもあるはず。システム全体が機能しなければ原子力は制御できない。ここに原子力の怖さがある。

巨大地震はそう頻繁に起こる確率は少ない。この夏の間にM9のような巨大地震が大飯原発の近辺で発生する確率は非常に少ないだろう。だから現状の対策で安全だから稼働させる!というのはおかしい。そういう理屈なら、拡大解釈ができて全国の原発はすべてなし崩しに稼働を始めることになる。

福島の事故を教訓に、日本は原子力から自然エネルギーの活用による電力自給を行うように舵を切るのだ!という基本的な考え方をまず表明した上で、この夏のピーク電力需要に対応する緊急避難措置として大飯原発の稼働を限定的に認めるという姿勢でなければならないはずだ。

このままでは、ますます民主党離れが進む!

|

6月6日(水)

海外の太陽光発電の状況は?

今日の朝日新聞の夕刊を読んで、なるほど!と実感したことがある。

2011年末時点の世界の太陽光発電電力量について記載がある。

一位:ドイツ 2468万KW

二位:イタリア 1275万KW

三位:日本 491万KW

四位:スペイン 440万KW

ドイツの太陽光発電の電力量は、大型原子力発電所の電力を100万KWとすると、24基分に相当する。すでにそういうレベルに到達している。日本の原子力発電所の数が54基だから、ドイツはすでに日本の原発の半分近くの電力を太陽光から得ている勘定になる。日本はそういう見方からすると、5基分にしかならない。

政府の政策の違いで、こういう結果になっている。太陽光発電は曇り空の日は発電しないし、風力発電は風が吹かないと発電しない。その欠点をかかげて、だから原子力は基盤電力エネルギーの確保に向いているというのが、原子力発電推進派の言い分だ!

しかし、この問題を解決する技術開発は着実に進んでいる。厄介な原子力発電のために多額の費用を費やすのではなく、自然や環境にやさしい風力や太陽光発電に方針を切り替えることが重要だ。その上でその欠点をいかに克服するかの開発を急げばいい。

原子力以外のものは失敗してもやり直しがきく。原子力は大事故が起きると誰も手を下すことができない。そこが大きな違いである。そしてその復旧には膨大な金と時間がかかるのである。

大飯原発は安全性を確保できたとして、再稼働の方向に舵を切った。政府の責任者(副大臣レベル?)が常駐するらしいが、こんなことは何の安全の担保にもならない。政府高官が居て原子力の安全性を保障できるなら、世界中の原発に行って保証しますよ!と金儲けに行けばいい。そんな子供だましいことは何の役にもたたない。騙されてはならない。

先般、南イタリアとシチリアに行ってきた。その旅行記は別のページをご覧下さい。シチリアは島と言えでも四国の1.4倍の広さがある。地形もヨーロッパの独特のなだらかな平原に丘が連なっているところが多い。バスで移動中に丘の上には数十機と言いう大型の風力発電の風車が回っている。また、農園の近くには、太陽光発電のパネルがたくさん並んでいた。そういう場所には送電線があり、発電した電力は高圧にして送電している。

日本では地形的にそういう場所が少ないので、日本は日本に適した発電方式を取ればいい。風、太陽、地熱、波、水力など日本にはあるが、他国にないものを活用する方針で取り組んでほしい。 |

6月5日(火)

かつての栄光はどこへやら! 大阪日本橋筋電気街

昨日、所用で、日本橋筋商店街を久しぶりに歩いてみた。小生が松下電器に入社した今から45年近く前から昭和50年代は、オーディオが全盛期で、この街は入進学時期の土、日になると、親子連れのお客さんでごった返す盛況だった。あるオーディオ専門店で販売実習をさせてもらったが、一店舗で一日に30台売った日があった。営業は素人の小生でも2台売った日がある。

ニノミヤ無線や中川無線やジョウシンなどが1号店から5号、6号店と店舗数を増やし、同じ日本橋界隈でなぜそんなに比較的小さなビルを建てて、数を増やすのか疑問に思ったことがある。当時は店舗数で売り上げが稼げた。

地下鉄堺筋線の恵美須町で降りると、お客さんで一杯だった。その日本橋が時代の流れで、今、閑古鳥が鳴いている。昨日の午前11時ごろの堺筋通りの様子を写真に納めた。 |

|

|

| ソフマップにもお客さんがいない |

この時間でもシャッターが閉じたまま |

|

|

| かつて、SONYショップがあった店が今は事務用品の店に変身、人が少ない |

|

|

| シャッターが下りた店が目立つ |

空家でテナント募集中 |

|

|

| 日本橋4丁目交差点付近(南向き) |

日本橋4丁目交差点付近(北向き) |

家電量販店で関西で生き残っているのはジョウシンだけ。中川無線は潰れ、ニノミヤ無線は細々とやっている。家電の街、『デンデンタウン』と称してきた日本橋。今は梅田のヨドバシカメラやビックカメラに完全にお株を奪われた。

超大型店で、品ぞろえを豊富にし、大量仕入れ、大量販売で廉く売る!そういう流通形態の時代になった。この流通形態もインターネットによるネット販売が大きく成長してきているので、いつまで続くか分からない。もちろん、ビックスリーと言われるヤマダ電機、ヨドバシカメラ、ビックカメラの大型販売店は、競争相手同士で合併やグループを組み、共同仕入れにより仕入れ価格を下げ、低価格販売競争で生き残りを図っている。

AV家電市場は完全に飽和状態になっている。買い替え需要は安定した需要が期待できる。新規需要を掘り起こす魅力ある商品がなかなか出ない。そういう意味では、生活する上でこれ以上、必要なものが無くなったのか?

パソコンや携帯電話などがけん引役になった時期が一時期あった。パソコンのソフマップが急成長した時である。そのソフマップすら、今はひっそりとして来店客も少ない。

いずれにしても『日本橋デンデンタウン』は今後どういう歩みを続けるか?

現状が続けば、シャッター通りになる日が近い! |

6月3日(日)

朝日新聞 3面 『プロメテウスの罠』脱原発の攻防9の紹介

危ないものは高い

「原発は決して安くない。早くやめ、再生エネルギーに切り替えたほうが税金も節約できます」基本問題委員の立命館大学教授・大島堅一はいう。

原発を15年かけて止めるとして計算すると、国全体で年に平均2兆6400億円の費用が浮く。原発を動かす費用や再処理費用のほか、電源3法による交付金などの財政支出をなくせるためだ。その代り、再生可能エネルギーが普及するまでは火力発電に頼らざるを得ないから、その燃料費がかかる。それに再生可能エネルギーの普及のための費用が、平均して年に約2兆円が必要になる。つまり、原発をやめれば差し引き約6千億円の得---。「大ざっぱな概算なので今後、精査が必要ですが・・」という大島は(一部省略)2010年、「再生可能エネルギーの政治経済学」(東洋経済新報社)という本になっている。11年には「原発コスト」(岩波新書)も出版。

いま、全国の原発が止まっている状態で、火力発電の費用がかさむ。東京電力は電気代の値上げを発表した。電力業界も経済界も再稼働を求める。このままでは発電の費用がかかりすぎる、と訴える。

しかし、と大島は訴える。「原発をただ、止めるだけではだめです。やめないかぎり、維持費も財政の費用もかさむ。しかも火力発電増設との二重支出になる。だから今の状態が、費用は一番かかってしまう。

(以上、新聞記事の抜粋)