2016年3月3日(木)

『世界最強の女帝;メルケルの謎』を読んで!

文春新書;佐藤伸行著

本体780円+税

文芸春秋出版

| 新「ドイツ帝国」の支配者、メルケルという女性首相がどういう人か?興味を持ち この文庫本を読んでみた。表紙の裏には、独首相メルケルは一見冴えない理系女子、いわゆる『リケジョ』だったそうです。ところが今や、「EU大統領」のような存在になっています。 旧東ドイツ出身の野暮ったい物学者がいかにして権力を手に入れたのか?そしてメルケル率いるドイツはどこに向かうのか?今日の世界を揺るがす「ドイツ問題」の核心に迫る。という触れ込みの本です。 メルケルさんは、ハンブルグ(西ドイツの商業都市)で1954年7月17日に生まれた。両親とともに東ドイツに移ったのは、生後数週間のことであった。嬰児のメルケルは手提げ籠に入れられての旅だった。その後、メルケルは東西ドイツが統合する1990年10月、東ドイツが消滅するまで東の市民として生きた。西で生まれて、東で育ったという異色の生い立ちである。父はプロテスタントの牧師で、東ドイツに牧師が不足していると聞いて、東に出向いた。 ベルリンの壁が築かれるまで、東西ベルリン間の往来は自由であった。東ドイツ住民にとって、西ベルリンは西側への玄関口となり、若い労働人口が西ベルリン経由で西側に大量に流入していた。西のマルクの闇値は、東の4倍程度だった。 ベルリンの壁は、周囲約160kmを高さ3mのコンクリートで囲い、都市を縦に分断してしまった。1986年11月9日の壁の崩壊の日まで、逃亡を図った市民た少なくとも136人が東ドイツ国境警備隊に射殺された。35歳になったメルケルは物理学者になっていたが、壁崩壊のニュースを聞いた。 メルケルは30代半ばという政治家を目指す上でかなり遅いスタートを切り、しかも東ドイツから参入するという異色の経歴の持ち主である。「政治への途中参入者は大成しない」というのが、ドイツ政界の定説であるにもかかわらず、メルケルは10年以上も宰相の座に君臨するのは一種の奇跡だ!と書かれている。 そのため、メルケルの政治学は、さまざまに分析され、「メルケル政治の法則性」を抽出しようという試みが盛んである。一言で言うなら、科学的実験アプローチを政治と権謀術策に応用しているというのが衆目の一致するところだ。メルケルは「リケジョのマキャベリスト」であり、「メルキャベリ」という呼び名もある。 科学者のメルケルには、政治イデオロギーはない。メルケルは政治を「脱政治化」したと言われるゆえんであると。目前の現象を分析し、問題の解法を見出すことが責務であり、その解放を求めるプロセスにおいて自らの政治権力を強化するのが、メルケルの政治手法である。科学者としての解を追及するメルケルは豹変する。途中で計算間違いをしたと思えば、計算し直し、新しい解を出す。メルケルの豹変の最大の事例が脱原発の決断だった。 放射線についても、豊富な知識を持っている科学者メルケルは、元来、原発の安全性を確信し、原子力は必要だという考えを持っていた。しかし、2011年の東日本大震災の東電の福島第一原発の事故が起きた結果、メルケルは従来の立場をあっさり捨てて、2022年末までに原発の全廃するという舵を切った。その決断は実に速かった。状況に応じて、従来の方針を打ち捨てるメルケルは「状況主義者」とも言われる。 メルケルは「長考の政治家」とも言われる。 豹変するときは、豹変するが、なかなか結論を出さないことが多い。 メルケルは政治決断をする際は、決断するためのしっかりした準備をする。 まず情報収集である。徹底的に情報収集し、良く勉強する。膨大な、退屈な資料を読破することに喜びを見出すことがメルケルの最大の強みだ。メルケルは喜々として官僚や専門家が用意した資料や文書に目を通す。誰もがメルケルの理解の速さに絶賛する。 メルケルは一を聞いて、十を知り、その記憶力は世の常のものではない。担当官僚が太刀打ちできないほど、その記憶力ははるかな過去に遡り、かつ細部にわたる。誰かのある発言がいつ、どこであったのか、メルケルは忘れることはない。 メルケルはいつも結果から出口を考える。まずイメージしてからプロセスに入る。実現可能な成果を想定し、その成果を導くための方程式を考えるのがメルケル脳だ。結果を想定した上で、不確実性を排除し、結果に向かって作業するのがメルケル流だ。言い換えるなら、「計画性」への偏執的なまでの情熱を持っている。 などなど、メルケルさんの人柄、人間性などを紹介し、EUにおけるドイツの立場と、今後のEUの姿について書かれている。 最近、ギリシャ問題で、ギリシャがデフォルト寸前まで行ったが、何とか踏みとどまった。また、難民問題では、数百万人という考えられない難民がEU各国に押し寄せている。これに対して、メルケル首相は容認の態度を表明している。それに乗じて、ドイツに大量の難民が押し寄せている。 今、世界は今まで経験したことがない幾多の課題を抱えながら進んでいる。 経済問題は日々、いろんな形で表面化している。 そういう難題が次次と発生している中で、EUの宰相として揺るぎない立場を築いている。 この本は、歴史や個人名が多くて、読みづらい部分があるが、それは適当に飛ばして、メルケルさんの人柄や、彼女の生い立ちなどを知ると日本の政治家と比較してみるのも面白い。 |

2016年2月24日(水)

ミカンがおいしくなったわけは

みかんは甘いですか? すっぱいですか?

| 久しぶりに故郷の和歌山県有田に帰省した際に、『みかん百姓も変わってきた!』という話を聞きましたので紹介します。 最近、果物屋の店先に並んでいる『みかん』は甘いものが多いと思いませんか? 特値で安いものは別ですが、・・・・。 これは、収穫したみかんをより分ける選果という選別機ができたためです。 今までは3L・2L・L・M・S・.SSというような玉のサイズで仕分けして出荷していました。 最近の撰果機は随分進化し、最新のテクノロジーを採用したものです。 『みかん』は撰果機のベルトの上を移動すると、特殊な光線(近赤外線)を照射され、果実を透過または反射する光を検出し、それにより非破壊・非接触で、果実の糖度が測定できるようになりました。 この原理は、糖分の分子構造のC-HとO-Hは固有の振動数で振動していますが、この振動数と同じ波長の光に対しては、共振して分子振動が激しくなり、照射された光はその部分が減衰します。その減衰量は、糖分の濃度により変わります。 それを検出器で測定すれば、果実の濃度測定ができるのです。 ミカン以外にも、メロンやリンゴや桃なども同様にして、糖度の測定ができます。 今の機械は、1秒間に10個以上のみかんを連続して測定し、いくつかのランクに自動的に仕訳されます。収穫量により、選別機のライン数を増やせば、全数検査できるのです。 今までの糖度測定は、果汁を測定器の板上に乗せ、糖分の含有量により、光の屈折率が変わる性質を利用して測りました。 糖分の含有量の単位は、Brix(ブリックス)という単位で、水溶液100g中に含まれる砂糖の重さをg(グラム)で表したものです。糖度13といえば、100ccの水に13グラムの砂糖を溶かした甘さです。これは結構甘いです。 この方法では、みかん1個の糖度が測れても、全数検査は不可能ですし、しかも潰して果汁を絞らないと測れない欠点がありました。この方法では、抜き取りのサンプル検査でしかできなかったのです。 最近、非破壊・非接触で、高速で連続して全数検査ができる選別機ができました。 この機械の導入により、一粒、一粒、みかんの糖度が分かるようになったのです。 撰果場では、糖度、酸度、サイズ(L・M・Sなど)、重量、表面の傷など、いくつかの項目により選別され、ランク分けされ箱詰めされます。 各農家が収穫したみかんを撰果場に運び込みますと、全数測定されてその各項目の最大値、最小値、バラツキ(偏差)がデータとしてサーバに保存され、出荷した農家には一軒ごとに、出荷した都度、データがプリントされ渡されます。 みかんの糖度は、その年の気候条件(温度、雨量、日照など)や、肥料や、日当たりや、水はけや、畑の違いや、みかんの成木の個体差などにより微妙に糖度が変わります。同じ農家が作ってもバラツクものです。 自然を相手の百姓仕事は、作物の品質を一定に保つには限界があります。 台風は、9月、10月に来ることが多く、みかんの果実が大きく成長する時ですので、強い風が吹けば、表面に傷がつき、商品価値が損なわれます。 ところで、『糖度が13以上』になると、誰もが甘いみかんとして認めます。甘いみかんを作って出荷すれば、同じ収量でも高く売れるのです。同じ農作業をしても、この糖度ランクによっては、人の半分しか収入がないというみじめな人も出てきます。 逆に、肥料の具合を調整し、木の健康状態を良好に保ち、高い糖度のおいしいみかんを作る人は収入が増えます。百姓も品質競争の時代に入って来たのです。 酸っぱいミカンは安くしか売れないので、大量に収穫しても、手にするお金は多くありません。逆に、甘くておいしいみかんを作れば、少ない収穫量でも稼ぎがいいのです。 いわば高付加価値商品作りです。 手間隙はあまり大きく変わりませんが、おいしく甘いみかん作りのノウハウを手にすることが、収入に大きく影響する時代になりました。 今までは、どこの産地でとれたのかが、市場の相場になっていました。同じ有田ミカンと言っても、微妙に味が違い、有田川の下流域から上流域に遡るほど、糖度が落ちる傾向にあります。『どこどこの有田ミカン』ということで、『有名な産地』というブランドはまだ市場では有効ですが、それ以上に、選別され糖度のランクの高いものが高級品として売れる時代になったのです。 そういう意味では、みかん百姓も競争の時代になりました。 これは、全く他の果物作りの百姓にも言えることです。 特上ランクのミカンは、デパ地下や高級料亭などに出回ります。 上ランクのミカンは、高級果物屋やスーパなどで高値で売られます。 普通のものは、一般の果物屋や八百屋で売られます。 一般の人はこのレベルのものを買うことになります。ですから、ミカンは酸っぱいという印象が強いのですが、少し高めの糖度保証をしたミカンはおいしいのです。 糖度のの低い(甘さが足りない)ミカンは、ジュースなど加工用に回ります。 まさに、一次産品である農産物も工業製品並みに品質で値段が決まる時代になってきました。素晴らしいことです。 そして、ミカン農家同士で、互いに糖度を競い合う、そういう時代です。 |

2016年2月21日(日)

USBメモリーが超安くなった!

止まらない高性能化と価格ダウン!

| いつもながらの半導体の話になるが、『ムーアの法則』の恩恵で、USBメモリーの値段がまだ下げ止まりどころか、高性能化して、ドンドン下がっている。使う側はありがたい。 量販店の売り場でも安くなっているが、ネット販売を見ると、東芝製やサンディスクといった一流メーカものが、超安値で買うことができる。 その一例を紹介する。 Yahooショッピングサイトの『嘉年華』という商社が出品している。直取もできる。 ネットで注文し、カード決済すると、翌々日頃には、自宅にポスティングされ届く。送料は無料。今まで何個も買っているが、品質は問題はなかった。 こういう売買の仕組みになると、お店という存在はこれからどうなるのだろう? パソコンのハードディスク(HDD)も、半導体製品と同様に価格ダウンが激しい商品だ。 最近は、パソコンのHDDはSSDに移ってきている。特にノートパソコンの場合は、SSDに替えると、立ち上がりや、シャットダウンの速度が著しく早くなり、一般の動作速度も見違えるように早くなる。 SSDは、2年ほど前から普及し始めたが、当初は64GB、128GBが中心で、高価であり、128GB品で25,000円ほどしていた。今は、256GBで12,000円程度で十分買える。 最近は512GB品で23,000円を切る価格になっている。上記の商社で買える価格だ。 ブランドはCrucial 品番はMX100 容量は512GB 仕様はSATA3。ノートパソコンの2.5HDDの取り付け寸法と全く同じサイズなので、ずぼ換えできる。下の写真のもの。 HDDも半導体に並んで、ドンドン安くなっている。 こういうデジタル商品の潮流が続く限り、アベノミクスの3本の矢などものともしないで、ドンドン価格ダウンが続くだろう。デフレがなかなか止まらない要因がここにある。 従来の経済政策では、この潮流を止められないし、効果が出ない。 政治家は、世の中の根本にある真相をつかんで、手を打たなければ何も改善しないことの証だ!。   Crucial SSD MX100 512GB |

| ブランド | 容量 | 値段 | 性能 | |

| SanDisk | 128GB | 4,390円 | USB3.0 |  |

| SanDisk | 32GB | 1,200円 | USB2.0 |  |

| 東芝 | 16GB | 558円 | USB2.0 |  |

| 東芝 | 8GB | 478円 | USB2.0 |  |

2016年2月19日

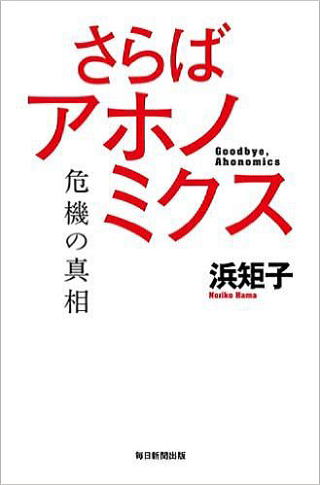

ひと月ぶりの更新

| 前回は1月15日更新しましたが、ちょっと気を抜いていると、今日はもう2月後半に 入りました。『光陰矢のごとし』とは、実に言いえて妙だと思います。 ひと月の間にはいろんなことが起きるものです。実の兄が他界し寂しくなりました。長い間、入院生活を送っていましたので、周囲はそれなりに覚悟をしていましたが、いざ、亡くなると寂しく感じるものです。 季節は着実に移り変わり、日差しは次第に明るさを増し、春を肌で感じられるようになりました。庭の梅は花をほころばせ、香りを漂わせています。今年は未だ、鶯野発鳴きを聞きませんが、もうすぐでしょう。 近くの菜園では、年末に季節外れの高温が続いたので、えんどう豆が12月から花をつけ、その後の厳寒で葉が枯れたりしました。この季節の不順な状況では、今年の春野菜は値段が上がると思います。イチゴも同様に白い花をつけていますが、まだ寒くて、実になるような状況ではありません。 朝の気温はゼロ度ぐらいまで下がるかと思えば、日中は10度以上まで上がり、野菜や植物には酷な気候だと思います。 さて、世の中は騒がしくなってきました。 まずは、政治家(与党)の皆さんのとんでもない発言(失言)が続いています。彼らの良識はどこに行ってしまったのか?と耳を疑うような発言もたくさんあります。 個々の発言内容はテレビや新聞で報道されていますので省略しますが、日本の政治家、特に自民党の議員の皆さんの言いたい放題や、無知による失言など耳を疑います。 発言の後、必ず、『そういう意味で言ったのではありません。よく文脈や脈絡を聞いて頂ければ分かります』という聞き苦しい言い訳をしますが、言葉というものは、思いがなければ、そういう発言になりません。火のないところに煙は立たないのです。やはり、何かそのことについて、言いたいから言ってしまったのが本音でしょう。 それなら、私はそういうことを言いたかったから、話や講演をしたと堂々と言えばいいのですが、後で聞かれると、すぐに萎えてしまいます。これでは信用ができません。 もう一つは、後の言いわけで、党の幹部あたりから、必ず言われることは、『誤解されないように発言は十分注意し、緊張感を持って発言しなければなりません』というエクスキューズのフレーズです。 言い換えると、今の自民党の政治家は、緊張感に欠け、言いたい放題な発言を繰り返していると言えます。 先日のアメリカ大統領、オバマ氏についての発言は、国際問題になりそうな侮辱的発言であり、なぜそういうことをわざわざ言うのか全く分かりません。それが日本国の弁護士の人だとなると、なおさらです。 これは即刻、政治家を首にするぐらいの手を打たなければ、日本が笑いものになります。 ところで、今、『さらば、アホノミクス』(危機の真相)浜矩子著(毎日新聞社出版・文庫本)を読んでいます。浜先生は独特の容貌で、ズケズケと課題を取り上げる個性の強い方で、NHKラジオの早朝の番組などで時々出演されています。 以前は日曜日のNHKテレビ討論にも出ていましたが、アンチアベノミクス主義者なので、最近は番組編成から遠ざけれれているのかもしれません。その浜先生の著書です。 タイトルが『さらばアホノミクス』というあまり品のいい表現ではありませんので、この本を本屋で買うには少しためらうほどです。 小生はアマゾンで中古本を入手して、今やっと、半分ほど読んだところですが、最近にないまじめで、芯のある物事の本質をズバッとついた記述になっています。 やはり浜先生はきついだけではなく、真相をよく理解され、突いてくるな!という印象を受けています。 今の政治家を見ると、二世、三世議員が多く、政治屋家業という人が多くいます。これはダメだということではありません。世界的なピアニストになるのは、3代かかるという話があります。著名なピアニストになるのは、当然、芸術家としての遺伝子が左右するでしょうし、子供の頃からの音楽環境が大きいようです。 同様に、一流の政治家となり、力量を発揮するには子供の頃から、人怖じしない環境の中で育つことが条件を備えるために大切なことでしょう。 そういう意味では、阿部総理はその条件を満たして育った人の一人と言えます。 しかし、そういう育ちと、氏(うじ)とが備わっていても、一流の政治家としての十分条件にはならないと思います。 『政治家としての十分条件は何か?』ですが、それは国民のために役に立つ、奉仕することだと思います。阿部さん自身に聞けば、「私は常にそう思いながら、仕事を進めている」と、自信をもって必ず答えるはずです。 しかし、阿部さんの立ち位置は、日本国民より、『日本国家に奉仕する』という考え方が強いようです。国民に軸足を置くのと、日本国家に軸足を置くのは大きな差があります。 太平洋戦争以前の日本の政治家たちは、日本国家のために頑張ってきたと思います。それは日本国を強くすることが、ひいては日本国民のためになるという論法だったはずです。その結果、侵略戦争に発展して行ったのです。 日本は、今や、世界でアメリカ、中国について3番目のGDPを誇る経済大国です。つい最近までは、世界2位でした。 そして、今は、急速な高齢化や少子化に直面しています。さらに、経済は急速にグローバル化しています。 こういう環境や条件のもとで、今なお、以前の『Japan is NO.1』と言われた時代の再来を描いて、依然と同様な政策を取ろうとしていることに大きな問題があるようです。 それは、これからも経済成長路線を突き進めようとしていることです。言い換えると、量の追及です。ここまで豊かになった日本ですから、もう成長は大きく求めないで、成熟化の道の中でどういう選択をするかという方向転換をしなければなりません。量から質への転換をうまくはかることが重要です。 最近の阿部政権が打ち出しているキャッチフレーズを見れば、彼がどういう立ち位置で、今後、政治を進めようとしているのかがよく分かります。 ①1億総活躍社会 http://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/ ②女性輝く日本 http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seichosenryaku/kagayaku_josei.html これらの内容を見ると、これから女性も、老人も、どんどん働いてもらい、生産力を挙げ、経済規模を拡大し、経済大国を維持、またはさらに発展させて、国力を取り戻して元気な日本を作りたいということだと思います。 しかし、すでに何事にも旬があるのです。人口や人口構成や、その時の経済状態によって、大きく成長できる時と、低成長で我慢しなければならない時もあります。 経済は成長し続けるに越したことはありません。松下幸之助創業者は、会社は生成発展することが基本だという立場で経営を進めてきました。それは物不足の時代で、高度成長が期待できる環境下にある時のことです。 経済大国化した日本はこれ以上、規模を求めるのではなく、生活の質を高めなければならないと思います。 このままでは、ますます高度成長を行うためにいろんな手立てを打っても、それは環境に合わないことをするだけで、税金を投入して経済力をつけようとしても、結果が伴いません。税の無駄遣いです。ますます国の借金が増えるだけです。現にそういう状況に入りつつあります。 また、貧富の差が広がり、弱者はまともな生活ができなくなります。大企業は減税で、最高益を謳歌していますが、社員は給料がなかなか上がらず、しかも正社員が減り、派遣社員で埋め尽くされた職場に変わりつつあります。大企業は以前の日本の姿と大きく変わってきています。 まだ、傷んでいる中小企業の方が正社員が残っている状態です。 そういう歪を抱えながら、政権党はどういうわけか、さらに強くなっています。 『本当にこういう状況でいいのでしょうか?』というのが、浜先生のアホノミクスという本だと解釈しています。 これは小生の印象ですので、まだ完読したわけではありません。しかし、この本は間違いなく読んで見てほしい一冊だと言える本です。 今日はこの辺で。 |

2016年1月15日

何々法則には2つの種類がある

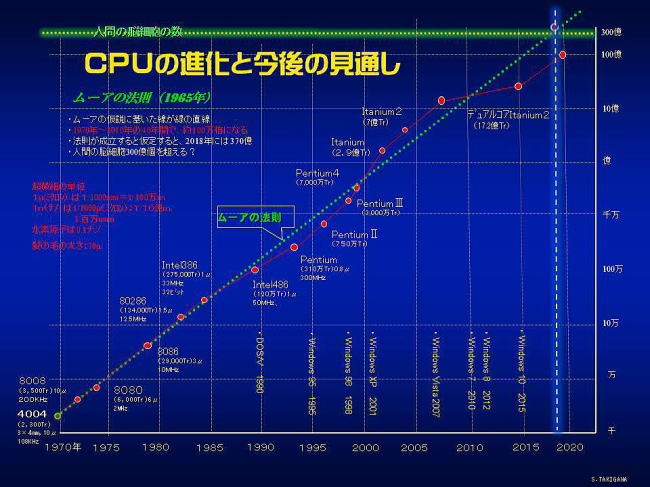

| このページの昨年12月26日の記事で、半導体の『ムーアの法則』も、そろそろ限界に達してきたという話を載せた。 人類は『何々法則』ということで、自然現象や事象を法則化してきた。 半導体の進化の『ムーアの法則』もこの一つで、『18か月で半導体の集積度は2倍になる』というアメリカの半導体最大手インテル社の技術者であるゴードン・ムーア博士が経験に基づいて発表したものが、世に言う『ムーアの法則』である。 12月26日の記事のグラフを見て頂くと、1970年から2010年の40年間はこの『ムーアの法則』に従って、半導体の集積度がどんどん上がってきた。 そのおかげでは、我々が今まで経験したことがない計り知れない恩恵を享受してきた。昨今のすべての商品と言っても過言でないほど、半導体は商品の中に組み込まれ、使う人々(我々)が全く意識がなくても、半導体が組み込まれている。ここでいう半導体とは、マイコンやLSIと言われるデジタル回路で構成されたいろんな働きをする電子部品のこと。 このおかげで、我々は大きな利便性を享受することができた。 40年というと長いようですが、一世代が変わるぐらいの短な時間軸である。 私が現役時代の昭和40年当時の電子回路は、真空管から変わってトランジスタが使われ始めた頃で、それまでの真空管から米粒ほどのトランジスタに変わった。それが数年の内にIC化され、ムカデのような足を持つ部品に変わった。 そしてしばらくすると、その形は正方形の切手サイズぐらいの大きさで、四方に細い足を何十本も出したLSIに変わった。この頃からマイコンという小さなコンピュータが現れた。 そして、マイコンはあっという間に、いろんな商品や産業機器などあらゆる分野に使われ出した。 そして、12月26日のグラフで示したように、今やLSIの内部の電気回路の配線の太さが、ナノメートル(10のマイナス9乗メートル)というとてつもない細い線で回路が描かれているような時代になった。 この『ムーアの法則』のような進化するものを扱った法則には、自ずと限界が来る。行き着くところまで行けば、それ以上、進化できない壁にぶち当たる。 しかし、それは進化がそこで完全に止まるという意味ではなく、進化の速度がそれまでより遅くなるが、進化し続けることを意味する。 それは、我々人間の知恵や工夫や努力で、新しい理論や技術を加えながら、さらに改善させようとするからである。 よく似た法則に、『ダーウィンの進化論』がある。 生物(動物、植物)は太古の昔から、地球環境の変化に対応して、進化を遂げてきたという法則である。 そして、変化に対応できなかった生物は死に絶えてしまった。よく言われる恐竜がその代表的な例だ。 いかに恐竜が強くて巨大な生物であっても、自然環境の変化に対応できなければ、生き残ることができない。そういう地球環境の変化に対応できた生物だけが環境に耐え進化を遂げてきた。 人類はその生物進化の究極の姿になっている。 人類も、類人猿や古代人やいろんな進化の過程を経て、今、生物の王者になった。なぜ、人類がそういう発展や進化を遂げたのか、また現代人がどうして生まれてきたのかが解明され出している。 今までは化石の調査などでしか分からなかった進化の過程が、最近は残されたDNA(遺伝子配列)を調べることで、生物の進化の系譜を追及することが可能になった。 こう考えると、『ムーアの法則』も、『ダーウィンの進化論』も、これらの法則には行き着く壁のようなものがある。 余談だが、小生が松下電器に入社した年は、創業50周年に当たり、その年の新聞各紙に全面広告が出ていた。 『我々は恐竜のようになりたくない』という大きな見出しを掲げていた。 会社は順調に発展し、大企業になったが、恐竜が環境の激変で消滅したように、会社も市場の変化を先取りして対応しなければ、生き残ることができない。 我々は市場の要望や、お客様の好みの変化を素早くキャッチして、変化に対応しなければならない。そういう会社にしたい、という宣言であった。 いま、松下電器は、社名をPanasonicに変えて、国内のNational から名前を 全面的に統一し、生まれ変わった。 ここに来るまで、商品の変化、家電製品の供給過多、技術のデジタル化による進化、大企業病、事なかれ主義、トップの失政などいろんなことが起きたが、何とか踏みとどまったような状況にある。 会社自体も市場競争や、市場環境に変化に対応できなければ、潰れる、消滅するという事実を表している。 現に、シャープや東芝や、一時は飛ぶ鳥を落とすような勢いがあった会社が今、瀕死の状態にある。 経営の失敗ということだけで、片付けられない複雑な要因が絡んでいる。 さて、一方で、『エネルギー保存の法則』や『オームの法則』や『相対性理論』など科学の分野の公理や定理といわれる法則は、時代がどう変わろうと、その法則は変化しないものである。 下の記事のホンダのジェット機が大空を悠々と飛べるのは、『ベルヌーイの法則』という主翼の上面と下面で気流の速さが違うため、浮力が働き、機体が浮き上がることを利用している。飛行機はすべてこの原理に基づいている。 そして、時代がどう変わろうが、この法則は全く変わりはない。 その法則をどういう形で利用するかの違いである。 いずれにしても、人類は火を使うことを知り、火で食物を加熱料理し、加熱することで雑菌をなくし、火で暖を取ることを覚えたのが一番古い大進化である。 そして言葉を発して、情報伝達ができたこと。 その後は、17世紀に起きた産業革命で、蒸気機関が今まで馬を使い動力を得ていたものが、何百頭の馬に匹敵するような動力を手にした。 これで人力や馬力に頼る動力から解放され、一気に工業化が進んだ。 その後は、電気によるモータの導入などで近代化が進んだ。 これらに匹敵する大変革が、半導体の発明と進化である。 だから、第二次産業革命とも言われている。 この進化は単に半導体の集積回路が大きくなったというだけでなく、それにより今まで不可能だったデジタル化が一気に花を咲かせた。 デジタル回路は、アナログ回路に比べて、膨大な回路素子が必要である。これを真空管で構成することは到底不可能であった。 その証拠に、一番古い電子計算機は真空管を2万本使い、第二次大戦のころに大砲の打ち上げ角と方位角を計算した。しかし、実際に稼働した時間はほんのわずかで、動作中に2万本もある真空管が次々と壊れたので、実用にならなかったといわれている。エニアックという電子計算機の話である。 デジタル技術の花が咲いたのは、まさに半導体がムーアの法則で大進化を遂げたことによる。 その結果が、情報社会の到来になり、現在、我々が日々の生活でごく当たり前に使っているスマホやケイタイやその他溢れる商品になっている。 少し話を逸らせると、今、我々が使っている腕時計は、殆どがクオーツ時計になっている。小さなボタン電池が入って、1年か2年ぐらいは正確に時を刻む。 誤差は、大体月に15秒程度になっている。昔の腕時計は一日で、15秒は狂ったものだった。 さらに電波時計が普及し、しかも電池は光発電で電池交換も不要、時刻合わせも不要になっている。月・日や曜日や、うるう年の判断までして、全く何もせずにそのまま、使い続けて1秒も狂わない。 これは、日本や欧州やアメリカで、標準時刻電波という時報(秒単位)を発信しているので、それを発信している。標準電波を小さな腕時計で受信し、時刻(秒・日付)を修正しているので、全く狂うことがない。 実はこれが大変な技術なのだ。昔の電波時計は受信し、受信し時刻表示させるのに、4畳半ほどの広さの部屋に、ぎっしり真空管が詰まっていた。放送局にはそういう部屋があった。それが今は腕に付けられるようになった。 電波腕時計の中身は、小さなアンテナ?と半導体が入っていて、小さなモータを動かす仕掛けになっている。それが何と1万円前後で売られている。 技術の進歩や進化は留まるところを知らない。 IC(集積回路)やLSI(大規模集積回路)と呼ばれる半導体は、目に見えない微細化された電子回路で構成されている。光学顕微鏡では個々のトランジスタや配線は見ることができない。 ナノメートル(10のマイナス9乗メートル)という世界なので、特殊な波長の短い光線を使ったり、電子顕微鏡でやっと見ることができる。 トランジスタを切手ほどの中に1億個も並べて、電子回路を組むというとんでもない時代になっている。その回路をデジタル信号が行き交い、ある規則に則り動作をするのであるが、その指令はプログラムで指示され、その通りに動作する。どういう働きをさせるかはソフトウェアで決まる。 ここで、デジタル回路を規則正しく動作させるには、一つの基準になる信号が必要となる。その信号を基準として、電子回路が整然と動作する。 この基準信号は、何で作るのか?   実は水晶の小さな部品を使っている。(上図のような部品) 水晶はそれぞれ形や大きさや結晶の方向により固有振動という決まった振動を維持する性質がある。この振動を電気信号として取り出して使っている。 腕時計を『クォーツ』と呼ぶのは、実はクォーツつまり水晶という意味である。 水晶振動子として、昔は天然ものを使い、削り出していた。その頃は形も大きく、森永ミルクキャラメルほどの大きさであった。しっかりした太い足が2本出ていた。 今は、純粋な水晶は、すべて人工水晶で、人工的に造られる。 半導体の材料であるシリコンは、10のマイナス9乗以上の超純粋なシリコン結晶を使うが、この技術と同じように、純粋な水晶の結晶を人工的に作って、それを用途に応じてカットし、小さな個片として振動子を作る。 厚みや、結晶方向で固有の振動数を持つので、用途に適する厚みや結晶方向を組み合わせて、目的の周波数を発する振動子(部品)とする。 この水晶振動子が発生する信号周波数をクロック周波数と呼んでいる。 一般的には、このクロック周波数が高いほど、動作速度が速くなり、その回路を組み込まれた商品(パソコンやスマホやデジカメなど)や機器の性能が高いということになる。 半導体集積回路の集積度が高くなるにつれて、クロック周波数も高くなり、最近はGHz(ギガヘルツ)というとんでもない高い周波数で動作している。 パソコンの仕様(性能表)を見れば、クロック周波数を表示している。 このように純粋な水晶結晶が人工的に安く作れるようになったことも、今我々が日常使う商品が安く手に入り要因になっている。このことはあまり知られていない。 スマホも、ケイタイも、地デジテレビも、パソコンも、クォーツ腕時計も、電子レンジも、洗濯機も、冷蔵庫も、自動車も、医療機器のCTスキャンやMRIも、土木工事機械も、発電所も、変電所も、放送局も、飛行機も、すべてのデジタル電子回路を有する機器には、その基本となる信号を発生するために『水晶(クォーツ)』を使っている。 ちなみに水晶とは、英語ではクォーツ、成分は石英、元素はシリコンである。 半導体材料と同じものである。 話は横道に逸れたが、元に戻すと、冷静に、人類が見つけ出した法則を見て考えると、上記のような性格の違う2つの法則があることに気付く。 |