2017年3月1日(水)

遅ればせながら、スマホデビューしました。

| 今日は、早くも3月に入り、あっという間に2カ月が過ぎました。時の経つのが一層早く感じる昨今です。 まだまだ、外の空気は冷たいですが、陽光は随分明るくなり、冬の日差しとは違った力強さと暖かさを肌に感じます。 今月末には、桜が咲く季節ですから、この寒さも、もう少しの辛抱です。 先日8年間使っていたガラケイのボタンが剥がれ落ちました。“いよいよ寿命かな!”と思い、買い替えを考えたのですが、調べてみますと、今後はFOMAという通信形式は次第に終了するようです。ですからガラケイも新商品はLTEという高速通信形式に代わっています。二つ折りのガラケイは根強いユーザが居り、商品の開発や販売は続けますが、中身はスマホと同じようなものと言えます。 従来のガラケイは無くなる運命で、これからはガラホ(ガラケイの形をしたスマホ)になるそうですので、それなら思い切ってスマホに替えました。 スマホはドコモ、AU、Soft Bankの3社がメジャー・キャリア(大手通信業者)ですが、これらの通信業者の通信回線を使わせてもらい、いわゆるSIMカードを差し替えると使えるスマホが各社から出回ってきました。 いわゆるSIMフリーのスマホということで、値段が上記メジャー3社より少し安く提供しているようですが、よく調べますと、あまり大きな差がありません。 大手スーパーや、大手電機量販店や、ツタヤなどいろんなところがSIMフリースマホを販売しています。スマホ本体は中国製とか、台湾製や韓国製で、特に中国製はアップルのiPhone等に比べると半額以下の値段ですので、手に入れやすいです。 アップルのiPhoneも製造は中国でやっているので、中国製が悪いということはないと思います。ただ、デザインや設計がアップル独特のセンスであったり、Sonyだったり、サムスンだったりしますが、製造場所はあまり問題にならなくなりました。 ケイタイはドコモばかり、3機種目で、18年間使ってきましたので、長期割引などを活用して、今回のスマホもドコモにしました。 ドコモ・スマホには、大きく二つの機種があり、アップルのiPhone系と、その他になります。 iPhone7はアップル独自の新基本ソフトIOS10で動く最新モデルですので、これを手に入れました。 その他の各社のスマホは、OSがAndroidという携帯用の基本ソフトを入れています。 スマホのメーカは、Sony、富士通、京セラ、サムスン、LG、中国メーカなどがありますが、サムスンは昨年、秋の新製品ギャラクシー・ノート7がリチュウムイオンバッテリーの発火・爆発事故で世界中で大クレームとなり、販売中止になりました。損害額は2兆円とも言われています。 事故の原因は、他社と差別化するため、薄くて容量の大きなリチュウムイオン電池を搭載したことが裏目に出ました。充電中や使用中に過熱して爆発や煙が出るという事故が相次ぎ、販売停止に追い込まれたものです。 今年4月から6月頃に対策した新製品ギャラクシーS8を出荷するようです。今回の事故で一気に世界トップシェアから転落してしまいました。 また、サムスン電子の信用と収益を大きく落としてしまいました。 アップルのiPhone7はアップル製品らしく、上品なデザインと仕上げで、薄く軽くて、新システムLSI(64ビットアーキテクチャ搭載A10 Fusionチップコンピュータ)は省エネ、高速動作で全くストレスなく動作します。特に使い勝手がいいということですので、これに決めました。 今回、初めてスマホを手にしましたが、ガラケイとは雲泥の差で、いろんなことができますので、手持ちのパソコンという感じですね。 iPhoneは以前からカメラの画像がきれいだと言われてきましたが、iPhone7はバカチョンのデジカメやムービと変わらないほどきれいな写真や動画が撮影できます。 まだ、手に取って数時間しか使っていませんので、これからボチボチ使いこなそうと楽しみにしているところです。 それにしても。この手帳サイズの大きさ(138.3×67.1×7.1mm)の中に、パソコンと同じような機能を詰め込む技術の凄さにあきれるばかりです。重さは138g、本体価格は76,200円(税別)ですので、決して安い買い物ではありません。 ツタヤが扱うSIMフリースマホ『TONE』というブランド商品の本体価格は、29,800円(税別)です。これも店頭でさわってみましたが、液晶の綺麗さなど、ちょっと目には良くできています。どこで生産しているのか分かりませんが・・・。 確かに格安で入手できます。ただし、ケイタイ番号を従来のまま使うとか、通信速度等、制約事項がありますので、家族で持ち合う場合などは相当割安になりそうです。 どのメーカのスマホも似たり寄ったりの出来栄えになりましたので、ちょっとしたデザインやアイコン表示や動作手順など分かり易さの工夫次第で差別化するのでしょう。 通信回線は、ドコモと、AUと、ソフトバンクが所有しているので、それ以外のケイタイ業者は、この3社の通信回線につながせてもらっているということです。 少し話が代わりますが、大阪ガスが電気を供給し、関西電力がガスを供給するという自由化の動きがあり、『乗り換えてもらえれば、今までより安くなりますよ!』という勧誘をしていますが、ケイタイの世界も同様です。 しかし、やはり信用ができるのは通信回線のインフラを持っている通信会社や、送電線を持っている電力会社や、ガス管を施設しているガス会社が一番だと思います。 それにしても、最近は自由化という名のもとに理解できないような競争をしています。電力会社よりガス会社の電気代が安くなる! ガス会社より電力会社のガス料金が安くなる、通信会社より相乗りさせてもらう会社のケイタイ料金が安くなる等は、どう考えてもおかしな話です。 今まで地域割等で独占してきた規制のおかげで、競争なしでやってきた付けが回ってきたのでしょう。 iPhone7には、取扱説明書が附属されていませんので、簡単な解説本をアマゾンで買いました。素人には基本的な使い方を書いた取説が欲しいですね。 ではまた、使い勝手など気づいた点は書いてみたいと思います。 |

2017年2月26日(日)

もっと声を上げなければ!

| 東日本大震災の津波で風光明美な東北のリアス式海岸線はずたずたになってしまいました。そして、福島第一原発事故から早くも5年が過ぎました。もし、この原発事故がなかったなら、福島近辺の震災の復旧・復興は大きく進んでいる頃だと思います。 大震災と大津波と原発事故のトリプルパンチで、住民の方々が故郷に帰れない状況がいまだに続いています。大変気の毒な状況です。 安倍総理は、昨年の東京オリンピック招致委員会の席で、『我々は福島原発は完全に“Under control”にある』と言ってのけました。『だからどうぞ、東京オリンピック開催の賛同をお願いしたい』ということでした。 しかし、その実態がどういう状況にあるのか? 思い起こさなければなりません。 現状は、原子炉に水を注ぎ続け燃料棒を冷やして、ウランの温度が低く保っているだけの状況です。ウラン燃料は正常な燃料棒として原子炉内にあるのではなく、ドロドロに溶けて、30cmもある分厚い鋼鉄製の炉心の底を溶かして、垂れて下に堕ち、圧力容器という2m以上もあるコンクリートの容器を溶かし、かろうじて冷やされ固まり、デブリと呼ぶ状態で存在しているそうです。 これは誰もその状態を見たわけではありません。ものすごく高い放射線量が周囲に出ているので、生の人間が近づくことができなくて、人が近づくと数分で死に至るという放射線の強さだそうです。 先日、高い放射線量に耐えるよう設計された特殊なロボットをリモコンで炉心に入れ、内部を見た写真が新聞やテレビで報道されましたが、ロボットが放射線で故障して動かなくなったので、測量は諦めて、炉心内部に放置したままになっています。 このように、特別に放射線防護を施したロボットですら故障してしまうほど、強烈な放射線量が出ているのです。 東電は2020年頃から燃料の取り出し作業に取り掛かかるというロードマップを発表していますが、現状確認すらまだできていない状況です。 この特殊な放射線防御ロボットの開発に、日立や東芝や三菱電機などの原子力関連企業が参画し、膨大な費用をかけて開発しています。 この分だと、いつになれば燃料棒の取り出しが開始できるかどうか全く分からない状況です。その上、燃料棒に近づけたとして、それを取り出し、どういう状態で入れ物に入れ、どこに保管しようとしているのかも全く描けていない状況です。 このメルトダウンした原子炉内の様子を探るという段階で行き詰まっているのです。 (2011年)3月15日、もうすぐ6年目のこの日が近づいて来ましたが、福島第一原発2号機の格納容器の圧力が上昇し、「爆発が近い」と言われました。原発で働いていた人たちは死を覚悟したと言われています。また、当時の民主党政府(管総理)や東電、メディアを含め事態を注視していた関係者を震撼させました。 原子力委員長らは格納容器の破壊から始まる「最悪のシナリオ」の検討を始めていました。高濃度の汚染物質が原発周辺を汚染し、さらに複数の原発が冷却不能に陥り連鎖的に壊れて行く。その結果、汚染による移転区域は東京都を含む半径250km以上に至る・・」そういうシナリオを描いていました。 (注)我が家も東京に住む娘と孫を大阪に緊急避難させました。 福島第一原発は広大な地域を汚染しましたが、懸命の注水作業の結果、炉心の冷却に成功し、(建屋は次々と水素爆発で破壊されましたが)炉心の爆発を食い止め、 これで何とか東京都を含む関東一円の破滅的な事態に陥ることが免れました。 実は紙一重の幸いだったのです。我々はこの事実を絶対忘れ去ってはなりません。 『のど元過ぎれば、熱さ忘れる』という諺がありますが、我々、日本人気質というか、悪く言えば実に『優柔不断』なところがあります。 政府や有識者や報道機関の言葉を信じてしまうと言う点も、外国人とは違う点だと思います。 ですから、我々は意識して、福島原発事故について、今後の教訓に生かさなければ将来の子孫に禍根を残すことになります。 いずれにしても、これから何十年、いや何百年かもしれない、破壊されたデブリの核燃料との長い闘いが始まります。 これは何の生産性もありません。ただ単に後処理のための負の遺産です。 核の処理の技術ノウハウを積むことになるという考え方もありかもしれませんが、こういう後ろ向きな技術にお金を投じるのは実にもったいない話です。 この事故の後処理の技術ノウハウの有り無しが、次に原発事故が起きた際に役立つというのなら、それは原発の安全性が保てないという証拠です。 世界では同様な原発大事故が先例として、他に2つ存在します。 一つは1979年3月28日、アメリカのペンシルベニア州スリーマイル島で起きた事故です。2号機で。加圧水型軽水炉原子炉で、発電出力は96万KWです。 もう一つは、1986年4月26日、爆発事故を起こした旧ソ連(現在のウクライナ)にあるチェルノブイリ原発で、原子炉の形式が違う黒鉛減速沸騰水軽水圧力管原子炉という構造のもので、事故は4号機、出力は100万KW。試験運転中、運転員のミスから原子炉が暴走し、爆発で大量の放射性物質が空気中に放出された最悪の事故。 原子炉底部には核燃料が丸く固まった「ゾウの足」と言われる状態になった。最近になってやっと、原子炉全体を分厚いコンクリートで完全に囲ったシェルターが完成。 事故から30年経ち、完全な封じ込めが完成した。核燃料の処理は、今後50年ぐらい放置し、放射線量が下がってから考えると言っている。 (注)放射線は時間と共に線量が下がる。その下がり方は放射性元素により異なる。 半分の線量に下がる時間を半減期と呼んでいる。 短いもの 塩素38 37分 ヒ素74 18日 ヨウ素132 2時間17分 長いもの ウラン235 7億年 (原発の燃料として使用) ウラン238 45億年 プルトニュウム238 87.8年 東電は2021年から溶けたウラン燃料の取り出しを行うと言っているが、正常な燃料棒の状態ならできるかもしれないが、溶けて固まったデブリの状態のものが、果たしてどう取り出せるのか? 誰にも分からない。無理だとしか言いようがない。 意固地になっているのではないかと思えるぐらいだ! そういう中で、日本中がこの数年間、原発ゼロでやって来られたのは事実だ。 これは3つの要因がある。 一つ目は、休止させていた火力発電所や水力発電所を再起動させたこと。 二つ目は、太陽光発電や風力発電が次第に大きくなってきたこと。 三つ目は、生活の中で使う電力量が下がってきていること。 家電製品は省エネ設計が進んだ結果、大きな電力を食う冷蔵庫やエアコンやテレビの消費電力が大きく下がってきたことによる。 また、産業界の省エネも進んできた。 例えば、新幹線のモータや制御部の省エネ化、工場の誘導モータから同期モータへの切り替え、照明器具のLED化など、従来のように電気の無駄遣いから節電意識が高まってきたこと。 今や、原発なしでもやってゆける時代である。 にもかかわらず政府は、相変わらずベース電力として原発を位置づけるという方針を出している。 確かに、原発は一度ウラン燃料を原子炉に装てんすると、何もせずに1年間、常時一定の電力を発電し続けることができるという長所がある。1年後に(定期検査で運転を停止するまで)、検査が終了すれば、ウラン燃料棒の交換などの処置をして、また発電ができる。 そして、多額の投資した原子力発電設備があり、燃料棒もある。それを動かし事業として早く収益を得たいという状況は理解できる。 しかし、使い古した燃料棒の処理施設がないので、原子炉建屋内の水を満たしたプールに沈め、保管し、それが今や満杯状態になっている。早急に燃料廃棄物の処理を考えなければならないが、青森県六ヶ所村に燃料処理施設の建設を進めているが、住民の反対や、トラブルで稼働ができていない。 ここで使い古したウラン燃料棒から、未燃焼のウランと、燃えカスの中からプルトニュウムを取り出して、プルトニュウムは高速増殖炉で燃やすという方法があり、これを核燃料サイクルと呼んで推進してきた。具体的に数兆円という費用をかけて敦賀市に『高速増殖炉・もんじゅ』を建設したが、これはトラブル続きで、今までまともに稼働しないで、つい先日、経済産業省が廃炉の方向で決着したようだ。 高速増殖炉の高速という意味は、ウランやプルトニュウムから出る放射線の飛び出す速度が速いままで使うか、速度を減速して使うかの違いを表している。 一般の原子炉である軽水炉(沸騰型と加圧水型がある)は、炉心に水を入れて、ウラン燃料から出る放射線の速さを減速して、他の燃料棒のウラン原子に照射させる。 通常、ウランは低速の放射線が当たると、よく核分裂を起こすので、水は減速材であり、かつ冷却材であり、放射線遮蔽材として二役、三役を果たしている。 これに対する言葉として、高速増殖炉の高速という意味は、燃料のプルトニュウムから出る放射線を高速のまま他のプルトニュウム原子に当てることで、核分裂を起こさせることを意味する。高速炉では冷却材として(液化)ナトリウムを使う。核分裂反応で高温になったナトリウムを循環させて、熱交換器で水を温め高温蒸気に代えてタービンを回し発電する。ここで重大な危険は、ナトリウムを使うことである。ナトリウムは化学的性質が活発で、水に触れると分解して水素を発生させるので、万一、原子炉内で漏れて、水と接触すれば、水素爆発が起きることになり、超危険な物質である。 世界は、このタイプの高速増殖炉をギブアップした。日本は『もんじゅ』を何とかしたいという思惑で、数兆円も開発にかけて進めてきたが、やっと諦めたようだ。 でもまだ、研究開発と称して、実験炉を再度作ろうという案が浮上している。 まだまだ懲りない人たちがたくさんいるのには驚かされる。 自公政権が原発推進を政策として掲げるならば、民進党は原発ゼロを訴えるべきだが、民進党内には電機労連出身者や原発関連企業労組出身議員が重鎮にいるようで、明確な原発ゼロが党の方針として打ち出せないでいる。 小泉元総理は細川元総理とタッグを組んで、原発ゼロを叫んでいるので、民進党は小泉さんを取り込んで一緒に原発ゼロを訴えれば、次の選挙で明確な対立軸として一強他弱と言われる今の日本の政局を変える風が吹かせるかもしれない。 少なくとも、国民の民意は原発稼働反対が60%以上ある。 労組議員に気を使っているようでは、民進党は自民党に勝てないだろう。本気で政権奪回を狙うのであれば、民意がどこにあるのか、民意は何かを掴み、それに反するようなあいまいな態度では、初めから政権奪回を諦めたようなものだ。 電気は生ものなので、有り余っても使いようがない。ちょうど供給と需要がマッチするのが最も効率がいい。しかしそういう理想的な状況を保つことはできないので、日本列島全体で電気の発電量と使用料の平準化をして、需給バランスをとることを考えなければならない。 それには、まず日本列島の背骨の超高圧送電線網を張り巡らせることだ。 この太い送電線に各地の発電所からの送電線をつなげるようにする。東北地方は風が強いので、風力発電に向いている。そこで大量の風力発電をして、都会地に電力を届ける。しかし、現状は、風力発電所を建設しても、つなげる太い送電線容量がないので受け入れられないと電力会社から断られている。一方で、原発が稼働し始めることを前提に、送電線の容量に余裕を持たせているとも聞いている。 そもそも、日本は電気事業法で、9電力会社が地域割りで、地域独占を認める規制の下で維持してきた。 福島原発事故後、電力自由化と称して、ガス会社が電力を、電力会社がガスを供給するという摩訶不思議なことが起きている。 さらに不思議なことは、ケイオプティコム(イオネット)が、電気も、ガスも、ネットも一括契約すれば、○○円安くなりますという宣伝、勧誘をしている。 ケイオプティコムは関電(関西電力)の子会社である。子会社がインターネット事業をすることは、自前の電柱を使うという上では理解できる。しかし、ガスに手を出したり、親会社の電力に手を伸ばすのは、どうも理解ができない。 自分は、ケイオプティコム(eoネット)と契約し、光電話、ネット、光テレビを使っている。非常に満足しているが、ガスや電気までやるつもりはない。 電気は電力会社が、バスはガス会社が専門だ。餅屋は餅屋だ! 発電は既存の9電力会社や新参入組がやっても良いが、その電力は日本の背骨の新幹線送電会社(仮称)を作り、そこにすべてつながる新しい仕組みを導入するとよい。 個人でも、事業者でも、誰でもが、太陽光発電や風力発電をやりたければ、やって配電線や送電線につなげるような仕組みにすべきである。 電力使用は昼・夜で大きく需要量が変化する。その差がどのくらいかは過去のデータで分かっているので、どういうふうに需要電力を供給すればいいか、余った電力をどう蓄えるか等、技術課題の解決に金をかけるべきだろう。これから蓄電技術が大きな課題になる。巨大な容量の電気を貯めるバッテリーの開発がいる。その金は原発ゼロにすれば、原発関連の補助金、もんじゅの次の高速実験炉の開発費など既得権益を外してゆけば十分賄えるはずだ。 将来に向けて、日本の電力事業のあるべき姿を描いて、自然エネルギーを中心に据え、民意と共に政策を立てて実行する政党が政権を握らなければ進まない。 今後、どういう方向にこの問題が進展するか、見ものだ! よくウォッチしよう。 またまた、愚痴になりました!! |

2017年2月22日(水)

世界経済 まさかの時代

滝田 洋一著

日本経済新聞編集委員

日経プレミアムシリーズ/322

日本経済新聞出版社

850円(本体)

| 世界経済や政治が「ありえない」ことが現実になる時が来た。今までの延長線上の考え方や行動では対処ができない時代に突入している。 次々と今までの予想と違ったことが世界中で起きている。本書は『世界経済 まさかの時代』というタイトルになっているが、世界経済ばかりでなく、政治もしかりである。 内容は世界の出来事を上げて、それに対する処し方などについて書かれているので難しいということで、読む立場では難しいことはないが、その課題をどう解決するかはなかなか難しい世界の課題である。 タイトルの『まさか』という点について「はじめに」の文章で次のように紹介している。 人生には3つの坂がある。上り坂、下り坂、そして「まさか」だ。小泉元首相はそう喝破した。今まさに日本と世界を襲っているのは、その「まさか」の連続である。 まれにしか起こらないが、いざ発生すると甚大な損害をもたらすリスクを世界の経済では「テール・リスク」という。 テールとは統計分布のしっぽの部分である。異常気象が頻発するように、ここにきて相次いでいる「まさか」は、このテール・リスクに他ならない。 ここ数か月をとってみても2016年6月の英国の国民投票で、欧州連合(EU)からの離脱という結果が起きた。もっとも成熟した民主主義の国家だと思っていた英国がちゃぶ台返しの様な混乱の渦を国内外に巻き起こした。EUによる欧州統一の動きは、イタリアで、フランスで、そしてEUの盟主となったはずのドイツで強い抵抗に逢いだした。こうした反EUの動きをもたらす経済的、政治的な背景は何なのだろう? 今回のアメリカ大統領選挙でまさかのトランプ氏が大統領になり、本命視されていたヒラリーが敗れた。世界一の経済大国アメリカですら、白人中間層の崩壊が大きな問題になっている証拠である。 また、世界第二の経済大国に急成長した中国の覇権主義、海洋進出は目に余る動きをする。 国境を越えてヒト、モノ、カネが自由に行き来する。不可逆と思われたグローバル化の流れは、いま大きな曲がり角に差し掛かっている。経済成長は鈍化し、貿易は足踏みを続けている。経済成長を促すはずの生産性の伸びは停滞している。 そんな中で、日本は2007年9月の第一次安倍政権』の退陣以来、ほぼ毎年首相が代わって来たが、第二次安倍政権は世界にまれにみる安定政権を保っている。 2012年の暮れに発足した安倍政権が目指したデフレ脱却と経済の好循環に実現は、なかなか手ごたえが感じられない。 日銀は、未曽有の低金利政策から、マイナス金利政策にさらに進め、ヘリコプターマネー政策が論じられるところまできた。 日本はこの世界の「まさか」に時代にどう対処して行けばいいのだろうか? 本書は、日本を取り巻く経済問題について、政治や経済のうねりも見定めながら、俯分けしようとしたものだ。 目次は 第1章 「Brexit」から始まるまさか 第2章 「ヘリマネ協奏曲」のまさか 第3章 「中国の脅威」のまさか 第4章 「脱グローバル化」のまさか 第5章 「課題先進国・日本」のまさか となっている。 内容は、さほど難しくないので読みやすいが、解決策(解)を求めようとすれば大変難しい。それが現在の世界の大きな行きづまり観につながる。 |

2017年2月19日(日)

テレビ受信アンテナからeo光ケーブルに変更完了

| テレビは地デジ放送が始まってから、UHF受信アンテナ2個と、BS受信用パラボラアンテナを自分で設置しました。先日、テレビ大阪が受信できなくなり、再同調し直したところ受信可能になりましたが、我が家はもともと電波が正常に受信できるギリギリの状態でしたので、思い切ってeo光に申し込みました。 今まで、eo光はインターネットと電話を使用していましたので、光ケーブルは宅内に引き込んで設備も取り付けていますので、それに追加する形で光テレビの受信装置(箱)を取り付け工事をやってもらいました。簡単な工事で約1時間ほどで終わりました。   左上は地デジテレビ受信用八木アンテナ2本 (アマチュア無線用タワーに取り付けている。アマチュア無線用アンテナも映っている) 右上は玄関先のBS受信アンテナ(地上1mぐらい)  左の写真は地デジアンテナ2本の同軸ケーブルをミキサー(混合器)で合成し、その信号とBSアンテナの信号を地デジテレビ・BSブースターで増幅して宅内に取り込んでいました。 左の写真は地デジアンテナ2本の同軸ケーブルをミキサー(混合器)で合成し、その信号とBSアンテナの信号を地デジテレビ・BSブースターで増幅して宅内に取り込んでいました。白い箱の手前がブースター、 奥の白い箱はブースター用電源 ブースターを通しても、今まで受信信号レベルがチャンネルにより強弱がありますが、テレビのアンテナレベル表示で約35から60ぐらいだったものが、光ケーブルでは90前後と強くなりました。(30増加すると、30倍強くなります)  eo光テレビ・電話・インターネット接続器です。上側の白い箱はテレビ受信用(今回の工事で追加した箱)、下の白い箱は電話とインターネット用、左の白い箱はルーター、上の黒い箱はワイヤレスLAN(WiFi)用です。 今回の工事費用は無料です。 これで受信レベルの低下による画面が映らないとか、ブロックが現れることが無くなります。 今後、eo光テレビ受信料金がかかりますが、月額1年目は1014円(税込)、その後は1338円(税込)となります。 地デジとBS放送のみの最低料金です。 これ以外のBSやCSを受信する場合は、別途、受信用の箱(STB;セットトップボックス)をテレビの傍に置き、専用リモコンで操作することになります。 これは取扱いが多少煩わしいです。 我が家はCSの映画やスポーツ番組などは全く見ませんので、一般の地デジ放送とBS放送受信に限定しました。 従来通りです。 特別なリモコン不用で、テレビやHDDレコーダの操作は全く従来通りです。 別途、NHK受信料は、きちんと支払っていますよ。 |

2017年2月17日

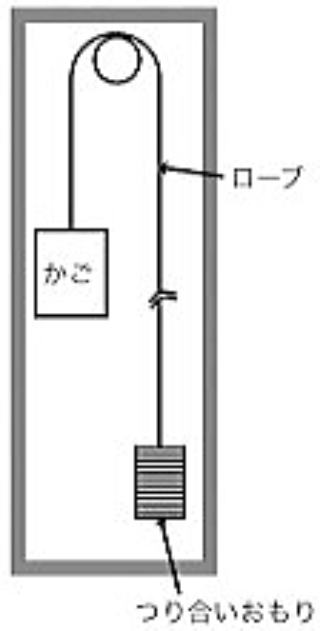

エレベータの吊り合い錘(おもり)の重さは?

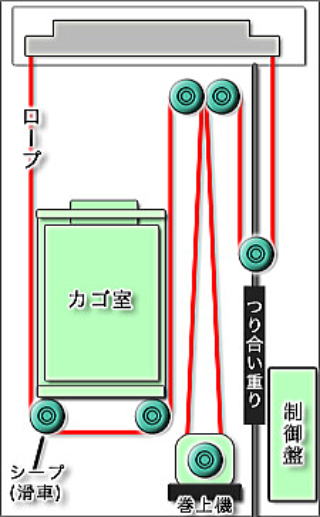

| 日頃、便利に使っているエレベータについて、ちょっと触れてみた。 今日は関西医科大学枚方附属病院に行ったが、ロビー内に設置されているエレベータは周囲がガラス張りで、かご(人の乗る箱)が上下するのが見える。 よく見ると何本かワイヤーが張っている。そのワイヤーが動くと、かごが上下するが、かごが上に動くと、鉄の塊(錘)が下がって来る。この錘はつり合いおもり(バランスウェイト)と呼んでいる。  エレベータは、モータの回転でワイヤーを巻いたり緩めたりして動いている。 エレベータは、モータの回転でワイヤーを巻いたり緩めたりして動いている。簡単に言うと、『つるべ』のような構造になっているが、最も電気を食わないようにするには、かごの重さと、つり合い錘の重さをどういう関係にすればいいのか? つり合いおもりの重さはどうして決めているのか? 疑問が湧いてくる。 乗る人の数、階数、UP-DOWNなどを統計的に処理して次のようになっている。 左図のようにエレベータは人が乗る籠(かご)と、錘(おもり)と、それをつなぐワイヤーで構成されている。 籠の重さをWとし、錘の重さをTとし、乗員の体重合計をMとすると、一般的には、 W + 1/2M =T として計算し、吊り合い錘の重さを決める。 例えば、最大乗員数が10人乗りのエレベータでは(平均体重60kg/一人と仮定すると)600kgとなるので、 M=600kg。 籠の重さ;Wを500kgとすると、吊り合い錘は? 500+600×1/2=800kg ∴つり合い錘の重さ T=800Kg W + 1/2M =T となる。 だから誰も乗っていない時(空の状態)では、 籠の重さ<錘の重さ なので、かごはモータを駆動させないでも上昇する。 5人乗った時に両方の重さが同じになる。このように設計している。  実際のエレベータの構造は、右図のようにロープをかけている。動滑車と定滑車を組み合わせロープに過大な負荷がかからないような工夫している。 大型オフィスビルでよく採用されている24人乗りの高速エレベーターは、かごの総重量は3~4tにもなり、まさに、巨大な「つるべ」です。 エレベーターがUP運転で走行している場合は利用者が少ない方が、またDOWN運転で走行している場合は利用者が多い方が省エネ運転になります。 エレベーターは万一に備え、何重にも安全設計がされています。 ロープ(ワイヤー)は十分な余裕を持っているので滅多に切れることはありません。 仮にロープが一本切れることがあっても、エレベーターのロープは安全を考えて複数で吊っています。 ロープが全部切れても、エレベーターに取り付けられている「非常停止装置」が働き止まります。 「非常停止装置」は異常を感知すると、くさびがレールをつかみ、大きなショックを与えないで停止させる仕組みになっています。 制御盤は、どの階のUPまたはDOWNのボタンが押されたか、今、かごはどの位置にあるか、何人が乗っているかなどセンサーの信号を読み取り、巻き上げ機(モータ)を制御して、乗っている人が不快に感じることがない速度で、早く到達できるように制御している。複数のエレベータが並んでいるビルでは、どのエレベータをUPさせるか、またはDOWNさせるのが速いかを瞬時に計算し、制御する。 最近はコンピュータの導入で、快適な上昇や降下速度を細かに制御し、加速度を感じないような緻密な制御をしながら、上昇・降下速度を速くしている。 構造的には、モーターとワイヤーの組み合わせのものが一番多いが、低層階の建築物の場合は、ワイヤーの代わりに油圧シリンダーとピストンで上下するものもある。 日本製エレベータは、世界一優れていると言われている。何十階建ての超高層ビルでは、エレベーターの速度が大きな課題になる。いかに早く上下移動できるかエレベーターメーカの技術競争になる。速さだけでなく、上下する際の加速度に対する人間の違和感を無くすることも重要な要素となる。 また、速度を上げると横揺れなども生じるが、最新のエレベータでは10円硬貨をエレベータの床に立てて、上下しても硬貨が倒れないほど揺れない構造になっている。 (横浜のランドマークタワーのエレベータ) エレベータメーカは、三菱電機、日立、東芝、フジテックやオーチス、シンドラーなどがある。以前、シンドラー製のエレベータで事故が何件か発生したが、シンドラーはスイス、オーチスはアメリカが本拠地です。ヨーロッパやアメリカでたくさん採用されているメーカです。 (参考データ) 一般的なマンションのエレベーターは分速30~60mです。 (エレベータの速度は、分速(1分間に何メートル上下するか)で表示されます。) 世界の高速エレベーター 世界の超高層ビルには高速エレベーターが設置されています。 世界のエレベーター速度のランキングは? 1位 台北101(台湾)(分速:1010m、建物の高さ:509m、メーカー:東芝) 時速60.6km、地上から382mの89階展望台まで、わずか39秒で結びます。 世界最高速とギネスブックに載っています。 2位 横浜ランドマークタワー(分速750m、建物の高さ296.3m、メーカー:三菱電機) 3位 東京スカイツリー(分速600m、建物の高さ634m、メーカー:東芝) 3位 サンシャイン60(分速600m、建物の高さ239.7m、メーカー::三菱電機) 3位 高雄85ビル(台湾)(分速600m、建物の高さ378m、メーカー:三菱電機) 3位 上海環球金融中心(中国)(分速600m、建物の高さ492m、メーカー:日立) 3位 ブルジュ・ハリファ(U.A.E ドバイ)(分速600m、建物の高さ828m、メーカー:OTIS) 3位 広州タワー(分速600m、建物の高さ600m、メーカー::OTIS) 以上、雑学でした。 |