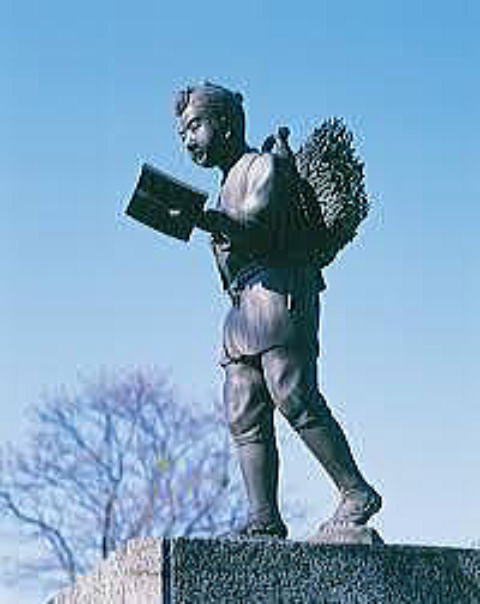

今から60数年以上前の話、出身地の田殿小学校に通っていた頃、学校の門を入ると、左手にコンクリートの台の上に大きな銅像があった。今見れば、そんなに大きくないかも知れない。この銅像が『二宮金治郎』である。青銅で青い錆が見えた。 ある程度の年齢を重ねた方々はよく知っていることだが、背中にシバ(薪)を背負い、歩きながら本を読む姿をリアルに表現していた。 ある程度の年齢を重ねた方々はよく知っていることだが、背中にシバ(薪)を背負い、歩きながら本を読む姿をリアルに表現していた。この像を見て、『二宮金治郎さんは、時間を惜しんで勉強した。皆も尊徳先生のようにしっかり勉強しなさい』ということ位しか覚えていない。  ところが、最近の二宮尊徳の銅像は、右の写真のように座って本を読んでいるらしい。この新しい銅像は見たことがないので、ネットを探してから拝借した。 ところが、最近の二宮尊徳の銅像は、右の写真のように座って本を読んでいるらしい。この新しい銅像は見たことがないので、ネットを探してから拝借した。何故、昔見た歩きながら本を読んでいる尊徳の像から座った像に替えたのか? その理由は、金次郎が歩きながら本を読んだという証拠がないこと、もう一つは歩きながらの読書は、これを真似て車にぶつかり交通事故になる危険があるからと言うことらしい。 なるほどもっともだ! 現在は、スマホ全盛期で電車内では約8割の人がスマホに向かって指を忙しく動かしている。中国ではこういう人を『低頭族』と呼ぶらしい。 低頭族が増えたので、中国の地下鉄は、やかましい会話が無くなり、車内が静かになったと知り合いの上海近郊に住んでいる友人から聞いた。 二宮金次郎は、1787年に小田原市付近で生まれ、1856年に没している。享年69歳だった。 この時代は、江戸時代だから、歩きながら本を読んでも危険がなかった。今はどこででも、そういう行為は生死にかかわる。時代が変われば金治郎さんの銅像の姿も変わるということ。 少し調べてみると、1891年に幸田露伴が著した「二宮尊徳翁」と言う本があり、その挿絵に、この槇を背負って本を読む姿が初めて登場したらしい。 それを「昔の偉い人はこんなに勉強したのですよ!」と啓蒙のため各小学校の校庭に銅像を建て伝承してきた。しかし、太平洋戦争で金属が不足しになり、特に鉄や銅は兵器製造に必要だったので、命令により二宮金次郎の像も供出で撤去され、溶かされて兵器に代わった。悲しい出来事だ! 昔通った田殿小学校には、終戦後もこの青銅の像があったので供出を免れたのだろう。しかし、学校の正門の扉は無くなっていた。そんなことを思っていると、下の記事が目に付いたので、紹介する。 ****************************************************************** なぜ二宮金次郎は薪(まき)を背負った? 蓄財の商法に学ぶ 最新の金次郎さんは腰を掛けて本を読んでいるのですよ。 「座って本を読む」という金次郎像はどう見ても違和感たっぷり。 今でも二宮金次郎といえば、「小学生のとき、校庭の隅に立っていたあの銅像」というイメージの人が多いはずです。 ちなみに銅像の金次郎は、ちっちゃくてかわいらしい少年のイメージですが、大人になった金次郎は、一説によれば身の丈6尺(約180センチメートル)もあったそうです。 江戸の当時、身長180センチメートルといえばかなりの大男だった。 銅像とは印象がずいぶん違いますね。 彼が背負っている薪にも意外な真実が隠されています。 世間にほとんど知られていない二宮金次郎の「商法」についてご紹介しましょう。 金次郎は江戸時代後期の1787年、現在の神奈川県小田原市で生まれました。 貧しい農家だった家族は、近所の酒匂川が氾濫して田畑が流され、かなり苦労したようです。 金次郎は小田原藩の家老・服部家へ奉公に出ます。 そこで熱心に働いて銭をため、25歳のときには箱根道の風祭村にあった薪山を購入しています。 電気もガスもなかった時代に、薪は食事や風呂に必要なエネルギーでした。 山を買って薪を手に入れてしまえとは、なんとも破壊力抜群のアイデアです。 体格の立派な金次郎は、奉公先の服部家から薪山まで約3キロメートルの道のりを歩いて薪を拾い(もちろん原価ゼロ)、必要な人にこれを売ることで銭を稼いだのです。 彼はこの「粗利100%」の事業を独り占めせず、服部家の奉公人たちに「一緒にやろう」と呼びかけました。 みんなでそろって薪を担いで山と街を往復するうち、だんだん銭がたまってきます。 ある程度まとまったところで彼は服部家の人々と「五常講」を組織しました。 この五常講、銭を貸し付けるファンドのようなもの。彼は五常講を通じて困った人に銭を貸し付けるだけでなく、その返済方法についてもアドバイスしていきます。 金次郎は経営コンサルタントの先駆け? 25歳にして不動産購入、効率的なビジネスを開発しつつ金融業に進出。そして経営改善のコンサルティングも手がけるなど、金次郎氏の実像に驚かれたのではないでしょうか? もしかしたら彼が薪を背負って読んでいたのは、金もうけ関係の本だったかもしれません。 奉公先の家計を立て直したのち、金次郎は独特のアイデアと手法を使って、財政難に苦しむ小田原藩の家老の家を救済し、晩年には幕府に召し抱えられるまで出世していきます。逆境の世をしたたかに生き抜き、人々に幸せをもたらした二宮金次郎。 あの銅像のイメージからか、勤勉、質素倹約のイメージがつきまとう彼ですが、意外にも人間の「欲」についてはそれを肯定しているのです。 もっといい物を食べたい、もっと良い生活をしたい、そう願うのは人として当然であり、 そうした欲が自分の生活をより良いものにし、世の中を良くする原動力であると考えたのです。 しかし、そのような「欲」が果てしなく暴走するのはいかん、というのが彼の教えです。 彼の弟子によってまとめられた「二宮翁夜話」には、こんな言葉があります。 「世人、富貴を求めて止(とどま)ることを知らざるは、凡俗の通病なり。(中略)際限なく田畑を買い集めんことを願ふは尤(もっとも)浅間(あさま)し、たとえば山の頂に登りて猶(なお)登らんと欲するが如し」 欲の止まることを知らず、「もっともっと」と田畑を買い集めようとするのは、山の頂上に登ってもなお、上を目指すようなものだという意味でしょう。 ある程度、豊かな生活ができるようになったら、その余力をほかの人に分け与え、未来に向けて投資することが大切だということです。 「今日の物を明日に譲り、今年の物を来年に譲り、其上(そのうえ)子孫に譲り、他に譲るの通あり」 思いやりが良き社会をつくる、明日への投資が大切である。焦らず、ガツガツせず、 常に余裕と優しさをもって事に当たることが肝要だと教えたのです。 これに加え、二宮金次郎はビジネスにおいて「欲の出しすぎはいかん」と教えてくれています。欲そのものは否定されていないが、どこかで「足るを知る」ことがないと明るい未来がやってきません。 ついつい効率や生産性を「果てしなく」追い求めてしまう私たちには学ぶところが多い言葉です。 もしかしたら、「座って読書する」という21世紀の金次郎像は、私たちに「たまには歩みを止めて休みましょうよ」と教えてくれているのかもしれません。 参考文献:「尊徳の森」佐々井典比古著、有隣堂/「二宮翁夜話」福住正兄筆記、 佐々井信太郎校訂、岩波文庫 |