中公新書 本体900円+税 呉座 勇一著 |

2019年7月3日

歴史の転換点 『応仁の乱』を読んで

中公新書 本体900円+税 呉座 勇一著 |

| じめじめした空気が体にまといつくような梅雨がやってきました。九州各地で豪雨災害が起きているようです。『ゲリラ豪雨』と言う言葉をよく耳にするようになりました。 これも地球温暖化の性なのでしょう。 つい先日、G20で各国の要人が来阪し、一流ホテル周辺は厳重な警備で鼠一匹も容赦はしないという物々しい警戒線を引いていました。無事に終わり何よりです。 『G20のついでに』と言えば失礼ですが、トランプ大統領が韓国を訪問し、ソウル近郊の南北朝鮮の軍事境界線の板門店で、北の将軍さんと握手するというハプニングを演出しました。 こちらの方が大ニュースとして目立ち、G20は何だったのか? もう一つ成果が見えにくいG20会合だったようです。 今日の本論は、歴史上の出来事『応仁の乱』についてです。 世の中は常に移り変わり、時々刻々と、いろんなパターンを編みながら、一時も留まっていません。 書店で新刊書を見ていまして、『応仁の乱』と言う表題の新書を見つけました。 帯に日本社会を変えた『歴史の転換点』という副題が書かれていますので、興味を持ち手に入れました。 新書本にしては約300ページもあり、「最後まで読み切れるかな?」と思いながら、ページをめくりました。やっと最後のページにたどり着きましたので、感想を記します。 『応仁の乱』は、中学校の社会科や、高校の日本史で学んだことがありますので、室町幕府の中頃、約11年間続いた日本で一番長い内戦の事だという記憶がありますが、すっかり中身は忘れていました。 学生時代の歴史は年代を覚えるのが勉強みたいなところがあるので、語呂合わせが沢山ありました。応仁の乱は、「人の世むなし応仁の乱」(1467年)と言うふうに覚えました。1467年は応仁元年です。 朝廷と藤原氏の公家の平安時代、その後、京都御所や市内を警護する武士が現れ、その中でも有力な源氏と平氏の権力闘争の結果、平清盛が源氏との争いに勝ち、平家物語に「兵士に在らずんば、人に在らず』と言われた平氏の全盛期が到来しました。 しかし、平氏は京都に居を構えたため、旧来の公家の生活、文化様式に埋没し公家化し、当初の武士としての質素倹約・質実剛健という立場から離れ、武士と公家の織り交ぜた立場をとるようになりました。 いずれにしても、この時代は日本は安定した体制が続き、京都は『1000年の都』として、政治や文化の中心になりました。 その後、平氏に一度敗れた源氏の氏族が蜂起し、源頼朝が「いい国つくる鎌倉幕府」で1192年、鎌倉に幕府を開き、初めて公家政治から本格的な武家政治に変わりました。鎌倉幕府は新しい行政機構として『守護』『地頭』を任命し、全国に散在していた荘園から年貢を徴収し、日本の統治を進めました。 その当時、世の中の様子は、平安時代から急速に広がっていた『荘園』は寺社や公家・貴族の私有地として全国に広がりました。従来の社会のステイタスだった朝廷をはじめ、神社、寺院、公家などの私有地だった荘園に、守護、地頭が新しい徴税管としてやってきました。当然、現地ではいざこざが絶えなかったことでしょう。 従来から認められた荘園を所有している立場の人達からすると、田畑(荘園)の所有権、既得権が侵される状況になりました。 そういう中で、地方の豪族や村長など権力を持った者が自分の財産を守るため次第に武装化し、互いに領地を拡大しようと奮闘しました。 当時の主な産業は『米作り』であり、その収穫量を増やすことに懸命に取り組んでいたことでしょう。そういう中で、頭角を現した大名に細川氏や山名氏などがありました。 この細川、山名の2大勢力が東西に分かれて戦ったのが、『応仁の乱』です。 東軍の総大将が細川勝元で、西軍の総大将が山名宗全で、11年間にわたる長い戦いの末に、室町幕府が衰え、無秩序状態になり戦国時代が始まった訳です。 要は、各自が自分の権益を拡大し、それを制御できる統率力を持った時の権力者(統治者)が居ない状態になったということです。群雄割拠の状態とも言われます。 朝廷、幕府、大名、守護、有力寺院、各地の豪族、土着武士などが互いに権益を主張し、その拡大に向けて体を張って戦った時代です。これが戦国時代です。 なぜ、『応仁の乱』が、その前・後に起こった戦いと違い、11年もの長きにわたって戦いが繰り広げられたのか? それは一口に言えない複雑な背景があります。 『応仁の乱』以前の戦争は、例えば、源氏と平家の源平合戦では、最後は「壇ノ浦の戦い」で決着をさせました。 鎌倉幕府を起こした源頼朝も弟の義経を追い討ちしました。 『応仁の乱』後の戦国時代を経て、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という本格的な武士の統治が行われますが、幕府が変わるたびに大きな戦争が起きました。 織田信長は「桶狭間の戦い」で、鉄砲隊の活躍で大大名の今川義元を打ち破り、豊臣秀吉は明智光秀を「山崎の戦」で破り、徳川家康は「関ヶ原」で豊臣方の石田光成の西軍を破り、はっきりと勝敗を決しています。 これらの戦争は、全て数時間や数日で勝敗が着きました。 なぜ、『応仁の乱』だけが11年間もダラダラと続き、その結果、勝者も敗者も、戦果も特になしと言う無駄な消耗戦を戦ったのか疑問が残ります。 この疑問点は本書を読んで初めて分かりました。 その理由は、1000年以上もの長い間、平安な公家社会で定着した社会制度、政治の仕組み、権力者階層と一般人等の関係や価値観などが、新しいカタチに産まれ変わるために11年間を要したと言うことです。 江戸時代ですら250年ですから、江戸時代の文化の影響は今なお私たちの生活に関わっているものがあります。それが江戸時代の4倍の長い時間、平安な中に慣れ親しんだ生活様式は、あらゆる生活の中に遺伝子として溶け込んでいたと思います。 その価値観の転換に要した時間が「応仁の乱」の11年間だったのです。 (これは小生の私見です) 詳しい内容は本書に委ねますので、ぜひ一読して、その辺の出来事を知ると面白みが倍増すると思います。 ますます歴史に、はまること請け合いです。 ただし、この本には、沢山の人物が登場しますので、互いの絡み合いが非常に複雑です。ちょっと時間がかかりますが、白紙に登場者の名前を書き、読み進めながら他との関係を線で結んで行けば、正しい理解が深まると思います。 小生はそこは余り気にしないで、先に読み進み、おぼろげに分かった気がします。 歴史は何か必然性があって動いてゆくものだということが分かりました。 ぜひ、ご一読をお勧めします。 |

2019年6月28日(金)

創業家、豊田章男社長の凄さ!

| 今日から、G20が大阪南港の『インテック大阪』で、日本で初めて開催される。 関西空港には、一昨日から昨日、荒れ模様の関空に各首脳が続々と到着した。 各国首脳が宿泊する大阪市内の一流ホテル周辺は厳重な警戒が行われ物々しい光景を呈している。 26日に会社の移転先のとなりにある東横イン豊崎Ⅱには、全国各地から応援に集まった警官が宿泊しているようで、ホテルの裏道路に、窓に金網を張った装甲車が2台駐車していた。いつもはごった返す梅田界隈も、何かひっそりしている感じがした。 6月28日、朝日新聞朝刊に、『トヨタ自動車の大変革の取り組み』の記事を読んだ。 創業家の豊田章男社長は自ら先頭に立って、会社の今後の方向を明示し、大きく経営スタンスを変えようとしている。 しかし、直近のトヨタは、過去最高益を更新するなど好業績を続け、表面的には何ら問題を抱えているように思われない。それを敢えて、『このままでは生きるか死ぬかの瀬戸際だ!』と、社内に変化することを要求し続けている。非常に立派だと思う。 記事の一部を参考にさせて頂くと、 ******************************************************************** 「『勝つか負けるか』ではなく、『生きるか死ぬか』という瀬戸際の戦いだ」 トヨタ自動車の社長、豊田章男(63)が危機感をあらわにした。 2017年11月、役員体制変更を発表した際のコメントだ。 豊田は09年に社長に就いた。リーマン・ショック後の巨額赤字や大規模リコール(回収・無償修理)問題を乗り越え、この6月で丸10年を迎えた。 かつてないほど業績はよく、19年3月期の売上高は日本企業で初めて30兆円を突破。だが、豊田は「トヨタは大丈夫というのが一番危険」といましめる。 なぜか。自動車業界のビジネスモデルがそのうち通用しなくなるとみるからだ。 「100年に1度の大変革期」。 トヨタ幹部がよく口にするフレーズだ。目の前の変化はCASE(ケース)という言葉にまとめられる。 ・つながる車(C)、 ・自動運転(A)、 ・シェアリング(S)、 ・電動化(E) の頭文字をとった造語。 自動運転では、グーグル系ウェイモ、ライドシェアではウーバー・テクノロジーズなど異業種が勢いづく。 ITにすぐれた新たなライバルたちが、移動サービスの基盤をにぎる「プラットフォーマー」として立ちはだかる。車メーカーは消費者とのつながりを奪われ、プラットフォーマーの下請けになりかねない。 トヨタが打ち出したのは、モビリティーカンパニー。 移動に関するあらゆるサービスを提供する会社という意味だ。 車を売って終わりでなく、消費者との接点を増やしたい――。原点は、豊田が一社員だった20年ほど前にあるとされる。中古車情報を端末で見られる新画像システムをつくり、音楽配信もできるようにしてコンビニ業界に売り込んだ。ただ、その奇抜なアイデアに当時の経営陣は難色を示した。 社長に就いて10年がたち、ある幹部は「長年の思いをトップダウンで実現する態勢が整った」とみる。実際に動きは急で、技術や人材を得る提携や出資が相次ぐ。 昨年8月、章男社長は東京・汐留のソフトバンクグループ本社を訪ねた。「そろそろ我々が組むときだ」。同社トップの孫正義と豊田はうなずきあった。カラーの違う企業どうしの提携はトヨタが持ちかけた。ソフトバンクが過半出資し、プラットフォーマーをになう新会社をつくった。将来は自動運転EVで移動や物販を手がけるという。 1937年、祖父の喜一郎らが豊田自動織機の自動車部を独立させてトヨタという会社ができた。そしていま、「モビリティーカンパニーにフルモデルチェンジすることが私の使命だ」と豊田はいう。創業にもひとしい大仕事が待ち受ける。 ******************************************************************** これは創業家社長だから言えることかもしれない。 サラリーマン社長では、創業家に遠慮したり、意見が合わなければ、「あんた、何を言っているんだ!」と言うことになりかねない。そういう意味では、創業家が経営トップを務めることは良いことかもしれない。逆の面もあるが、・・・。 過去、自動車と家電産業は、数十年の長い間、日本経済を牽引してきた。 自動車は相変わらず今もなお、日本経済の大きな牽引力を保っている。しかし、その自動車ですら、大きな変革期を迎えつつある状況を呈してきた。 家電(家庭電化製品)事業は、既に成長分野から市場は成熟化し、これ以上の大きな伸びは考えにくい。身の回りには、たくさんの家電商品で埋め尽くされた。 しかし、世界を視野としてみれば、まだまだ家電の恩恵を受けていない国民が沢山ある。しかし、そういう国は経済力が低く、商品の購買力も低い。だから日本国内向け高性能・多機能で、高価な商品を売ろうとしても彼らは買うことができない。 ここで日本の家電メーカは大きな間違いを起こした。 現地の購買力の低さに合わせる商品を作れば、いくらでも輸出できる余地があった。にもかかわらず、日本の家電メーカは、国内向けの多機能・高性能で高価格の商品をそのまま輸出すれば、Japan品質、ブランド力で売れると言う思い上がりがあった。 現地のニーズは、多機能・高性能より安くて、シンプルで、頑丈であればそれでいいという単純なニーズであった。 そこを読み違えた。と言うか、思い上がりや、押しつけがあった。 “マーケティング”を学び、世界を股にかけて飛び回ってきた日本の家電メーカは、日本向けの商品を押し売りした。 そこにユーザ(お客様)とメーカのミスマッチが生じた。この時期に、韓国のサムソン、LG電子が現地に駐在員を常駐させ、徹底した現地ニーズを吸収し、その要望を生かした製品づくりを行い輸出した。韓国メーカはあっという間に日本の家電メーカを追い越すことができた。それは、後進国の現地ニーズは、技術的に高度な商品ではなく、むしろ安く、シンプルな基本機能だけで十分だった。 現地の要望は、値段が安い事、頑丈な事、お手伝いさんなどが使う事、など日本の事情とは違うもので、日本国内向け商品は値段が高く、過剰品質であった。 メーカは商品が成長期を過ぎ成熟期に入ると、高付加価値商品の開発競争になり、値段を上げて収益を改善しようとする。もう一つの要因は、商品を安く造りたい思いはあったが、日本経済の発展と共に労働者賃金が上昇して、国内工場の製造コストが韓国等に比べて、その時点では相当高くなっていたことも背景にある。 サムスンやLG電子は、日本のような成熟化市場のモノづくりの段階に入る直前で、後進国(発展途上国)向けのニーズをつかみ、その市場にマッチングしたモノづくりを進めた。これで勝負あり!となった。 経営の神様と言われた松下幸之助氏が生きていれば地団駄を踏んで怒っただろう。 三現主義(現場・現物・現実)を唱え、お客様第一を標榜し、お客様ニーズに合ったモノづくりを実践してきた松下電器ですら、家電の成熟化で、それまでのように儲けることができず、あの手この手を打ってきたが、高付加価値商品で競争に勝つことがその解だと誤解し、発想が固まってしまったと思う。 もっと柔軟に、もっとシンプルに取り組めばよかった。そういう意味で幸之助氏が生前に、一番難しいのは『素直な心になる』事だと、よく言われたのを思い出す。 トヨタは日本一、いや世界一の位置に君臨している。そのトップ企業ですら、変化をよく見て、自動車と言うハード商品メーカからの脱却を志向しようとしている。 上記の記事にあるとおり『このままでは、車メーカーは消費者とのつながりを奪われ、プラットフォーマーの下請けになりかねない。』 この言葉がその疑念を語っている。 要は、どのような事業でも、どのようなポジションでも、周囲の環境は常に動き、変化しているので、その変化を察知し、変化に対する対応を準備する事だ。 現在、トヨタ自動車のように最高益を上げる会社でも、それは現状の瞬間のビジネスモデルが環境にマッチしているからこそあげられる収益であり、環境が変化し続けることを考えると、現状のままではビジネスモデルに齟齬が生じて、頑張っても儲からない会社になる。即ちその行き着く先は、会社が潰れるという事を物語っている。 昔は、こういう話はあまり聞かなかった。理屈として聞いたことはあるが、『それはこうなるよ!』と言う話であった。現在は、実話、実態として周囲に沢山の事例を見ることができる。 |

2019年3月23日(土)

民放ラジオのAM(中波)放送がなくなるかも?

| ラジオ放送は、中波という周波数の電波を使ったAM放送と、76MHzから90MHzの周波数を使ったFM放送がある。 以前から中波(周波数)を使い、526.5KHzから1620KHzまでの間に、放送局が割り当てられ、電波を出していた。 同じ周波数の電波や、近い周波数の電波は互いに干渉し合うので、距離を離したり、出力を調整したりして、混信が生じないように工夫してきた。 ところが、テレビ放送が2011年以降、従来のアナログ放送から地上波デジタル放送(地デジ)に切り替わり、地デジテレビは13チャンネルから52チャンネルのUHF帯という高い周波数に移動したので、それまでアナログテレビ放送に使っていたVHF(1から12チャンネル)という電波が空きチャンネルになっていた。 電波の呼び方と、周波数と波長の関係表

(注1)電波は周波数が高くなる(波長が短くなる)ほど光のように直進性が強くなる。 周波数が低いと、山影やビルかげ等にも回り込む性質がある。 地球を取り巻く電離層という見えない壁で反射して伝わる性質があるが、 周波数が高くなると、電離層を突き抜けて進み、放散する。 周波数と波長の関係は、 周波数×波長=光速 f×λ=C ∴λ(m)=300,000(Km/s)÷f(KHz) たとえば、NHK大阪第一放送 666KHzの波長は? 300,000(Km/s)÷666(KHz)=450.45(m) アマチュア無線で使う50MHzの波長は? 300,000(Km/s)÷50000(KHz)=6(m) (注2)最近、自動運転自動車や、安全運転支援自動車には、光学カメラと共に、レーダー発信機がついている。 その周波数は、60GHz前後の周波数(波長は6mm程度の電波)を使用して、周囲のモノや人体に当たり 反射してくる電波を受信して、障害物を判定する。 そこで、NHKや民放ラジオ放送を、このアナログテレビ放送に割り当てた周波数の一部を使い、従来のAM放送と同じ番組を並行してFM放送することが認められた。 このFM放送は、送信出力が比較的小さいが、音質がいいので評判は良い。 このAMと同じ番組を放送するFM放送は、従来から放送されているFM放送とは 目的や内容が違う。 従来のFM放送は、FMの音質の良さを生かしたステレオ音楽放送等の番組が多く、電波の出力も大きい。 それに対して、AM放送と同じ番組を放送している民放FM放送はその目的が ①都市部や山間部や外国電波との混信で、難聴地帯の解消のため ②災害時の地域の細かな情報の確保のため という目的があった。 また放送の周波数も、従来のFMラジオ放送局に割り当てられた周波数帯ではなく、90.0MHz~94.9MHzである。 そこで、今までのFMラジオ受信機では、受信周波数が76MHz~90MHzまでしか受信できないものがあり、このようなラジオではAM放送番組のFM放送は聞くことができない。 今回、話題になっている内容は、この話とは背景が異なる。 民放ラジオ放送連盟は、総務省(旧、電波監理局)に対して、AM放送からFM放送に切り替える申請を出す動きになっている。 言い変えると、AM(中波)放送は中止し、代わりにFM放送を行いたいということ。 なぜ、民放ラジオ放送局は中波の放送を止め、FM放送に切り替えたいのか? その理由は、 ①民放ラジオ局は、インターネットの普及で、コマーシャル収入が激減し、1990年 中頃に比べて半減した。 要は、企業各社が民放ラジオ局にコマーシャル料金を払わなくなったこと。 言い変えると、民放ラジオは宣伝効果が薄れてきたこと。 ②AM放送の送信設備が老朽化し、設備更新には多額の費用が掛かること。 この二つの理由で、経営的に中波のラジオ放送電波を出し続けることが難しいという状況になってきたそうだ。 従来、FM放送は76.1MHz~89.9MHzだったが、テレビが地デジに移ったので、90.0MHzから94.9MHzまで使える事になった。 2028年は民放ラジオ局の放送局免許状の期限なので、この頃までに結論が出る。 民放ラジオが中波を停波し、FM放送に移ったとしても、NHKは従来どおり中波放送を継続する。これは中波の特性として、広域に電波が届くという性質があるため、公共放送の役割から電波は出し続けることになる。 テレビを見ていて感じるが、地デジに変わり、ハイビジョンテレビ放送は従来のアナログテレビの画像と比べると、極端に綺麗になった。本当に素晴らしい。最近はさらに4K放送も受信できる。(ただし、地デジ放送ではない、衛星からの電波を受信する) ところが、テレビ番組内容が大変お粗末になってきたと思う。 これは、テレビのハードウェア(送信側と受信側の機器)は進化したけれども、番組の中身(コンテンツ・ソフトウェアのレベル)が下がったと言える。 その理由は番組にかける金が少なくなってきたからだ。特に民放テレビを見る気がしないほどひどい内容になっている。 テレビも民放ラジオと同様に、広告宣伝の収入が激減しているので、番組制作費がかけられない。そうなると面白くない番組になり、テレビを見なくなる。視聴率が下がり宣伝効果が下がるので、企業は高い宣伝費を払わなくなる。悪循環に陥っている。 以前の水戸黄門など製作費がかかる番組で、かつ、毎週放送するような番組が無くなってきた。 ラジオ放送も、広告収入は半減していると言われるが、ラジオの場合は番組制作費がテレビほどかからない。番組取材も音声だけだから、取材スタッフも少なくて、機材も簡単なもので済む。それでも経営が苦しい状況になっている。 ラジオを聴く人が減ったことも、広告をする側にとっては魅力がない。 車を運転中か、シニアがラジオをかけっぱなしにする。そういう使われ方が多い。 一方で、中波放送局は放送設備の送信アンテナが電波の波長が長いため、広い土地が必要になり、高い鉄塔にアンテナ線を張る。送信機も大電力で設備費が嵩む。 送信機用の電力消費量が大きく電気代も嵩む。 これに対し、FM放送は周波数が高いため、波長は3m程度になり、小さな送信アンテナでよい。送信機も数KW~数10KW程度だから、送信設備費がぐんと下がる。 ラジオ局の課題はソフトウェアの費用(番組製作費)よりハードウェアの費用が賄えないというのが実態だ。これがテレビとラジオの放送局側から見た本音だと思う。 それほど、インターネットによる情報発信・受信力が高まってきた証拠だ! 言い変えると、インターネットを利用する人が増えたこと! ラジオを買う時は、FMワイドバンド(76M~95M)が受信出来るのを確認して買おう。 |

2019年3月23日(土)

アマゾンのプライム・ワードローブとは?

| 最近、“GAFA”という言葉を耳にするので、GAFAのタイトルの本を買ってみた。 G:Google、,A;Apple、F;Facebook、A;Amazonのイニシャルを並べた言葉だ。 これについては、別途書いてみたい。ここでは省略する。 さて、今日の話は、いつもネットで買い物を良くする。相手先は2か所で、一つはヨドバシカメラ、もう一つは、アマゾン。 理由は2店とも、ネットで注文すれば翌日配達、送料は無料だから。 そのアマゾンにはプライム会員登録しているので、、年会費が3900円いるが、いろんなサービスが提供される。 例えば、音楽の無料聴取(ただし、MP3の音質、聞き放題、曲目は数百万曲もある) 今回、紹介したいのは、プライム・ワードローブ(PRIME WARDROBE;個人の衣装戸棚)というネーミングだが、要は衣類や靴など身に合うかどうかという商品に対するネット販売で試着出来るしくみだ。 アマゾンサイトで欲しいものを選ぶとき、今回は靴を買ったが、今までは、ミズノのウォーキングシューズで、幅広4E相当、サイズは26.5cmを注文する際、いろんな価格の商品があるが、適当に選んで買っていた。 大きさは26.5cmで問題はないが、表面が人工皮や色などを選んで注文してきた。 特に不具合がなかったが、アマゾンサイトを見ると、プライム・ワードローブというページで、欲しい靴を3点以上選んで、家で試履きをして、よくフィットするもの、気に入ったものを1足でも、2足でも、3足全部でも自由に選んで買えるサービスだ。 買うものだけをネットで決済する。不要なものは返品する。 返品は送ってきた段ボールに入れて、同梱している送り状(クロネコ宅急便;着払い)で返送するという仕組みだ。これは実に気が利いたやり方だと思う。 身の丈、足の履き具合をいくつか家で試着、試用して比べてから、ほしい物、気にいたものだけが買える、『ネット販売もここまで来たか』という感じを受けた。 本当にサービスには限りがないなぁ!と感心する。 アマゾンは既存店を駆逐する勢いで伸びている。 その人気の秘密がこういうお客の不満や不都合な点を改善する努力を次々と実行している。 ちなみに、届いてから、1週間以内に買わないものは返送・返品しないと、全部買わされることになるので、期限内に返送を忘れないよう注意が要る。 |

2019年3月23日(土)

原発で知らなかったこととは何か?

| 今日の朝日新聞、朝刊一面トップに『原発支援へ補助金制度』という見出しが、デカデカと書かれている。買電価格アップ 電力会社に容認 経産省検討と付記されている。 内容は福島原発事故以来、原発を再稼働させるために、今までの安全基準から大幅に厳格になった基準に合格しなければ稼働させないということになり、電力各社は既存(既設)の原子力発電所に多額の金をかけて、安全対策を施しつつある。 その新安全基準に合格させるため、従来の基準では原発一基(100万KW級)で5000億円~6000億円で建設できたものが、今は1兆円前後になる。 手持ちの原発に数千億円かけなければ再稼働ができない状態になった。 そうなると、『原発の発電コストは他の方式の発電コストより安く、しかも炭酸ガス(二酸化炭素)を排出しない地球環境に優しいエネルギー源だ』と言われてきた錦の御旗が崩れた。 経産省は、2015年、原発の発電コスト(1KW時)は、10.1円と試算し、液化天然ガス火力(13.7円)、や石炭火力(12.3円)より安いとしていた。 その後の電気事業法の見直しで、 ①発電コストを電気料金に反映できる「総括原価方式」が廃止 ②電力9社(沖縄を除く)の地域独占も廃止 そうなると、 ①地域を超えた売電が可能 ②電力会社間の価格競争、 ③電力会社以外の発電による売電 ④原発は安全対策コストがかさむ ⑤一方で、再生可能エネルギーの普及が進む そこで、原発はますます苦境に立たされている。 原発を安く、地球にやさしいエネルギー源だと主張してきた経済産業省ですら、 「再生可能エネルギー(太陽光発電や風力発電など)がここまで増えてくるとは思わなかった」と誤算を認めている。 電力会社幹部も「原発はリスクが大きすぎる。制度支援がなければ、続けることは難しい」と言い出している。 平たく言えば、『原発の発電コストは高かった』ということ。 ここまでくれば、もういい加減に、日本も脱原発に舵を切る時だ! 自民党政府が電力会社とのしがらみで、方向転換できないのなら、野党が脱原発を与党との対立軸として打ち出す千代一隅のチャンスだと思う。 もちろん、自民党も方針転換を打ち出すチャンスでもある。 それはさておき、原発や原子力について、高校の物理で教えてもらった内容は、 ①原子核分裂は、ウラン原子の原子核が二つ以上に分裂する。 ウランは地球上で自然界に産出するもっとも重い(もっとも大きな)原子なので、 中性子を照射すると、原子核が分裂しやすい性質がある。 ②原子核が分裂すると、新しい複数の原子が生まれる ③その際、新しい複数の原子量(重さ)は元のウラン原子よりわずか軽くなる ④その軽くなった分(質量欠損)が膨大なエネルギーとなって生じること。 e = mc2 アインシュタイン博士が発見した相対性理論 e;発生するエネルギー(ジュール) m;質量欠損した重さ(g) c;光速(3×109m/s) ⑤原爆は、上の反応を瞬時に生じさせることで、巨大な破壊力を生み出す武器 ⑥原発は、上の反応を穏やかに持続的に発生させ熱エネルギーを取り出す設備 原発は、人類にとって、かけがえのないエネルギー源だ!と言われてきた ということだった。ここまでは良しとしよう。 福島原発事故が起きるまで、我々が知らなかった重要な事がある。それは何か? ①ウラン燃料の燃えカスが出る事 何事も良い事ばかりではない。良い事には、逆に大きなマイナス面があることを 知らなければならない。 ウランの原子核が分裂して生じる新しい原子(原子核)は大量に放射線を出す。 新しい原子核の中には、天文学的な年数に渡り、強烈な放射線を出し続ける原 子が生まれる。 ということは、ウラン燃料の燃えカス(原子核分裂した後の新しく生まれた原子と、 もともとの分裂しないで残ったウラン原子)を厳重な管理のもとに、どこかに何十 年、何百年と長期間保管しなければならない。 だが、どの国も原発の燃えカスの保管をきちんと決めたところはない。 地震や火山がない国は、人里離れた場所の地下に保管する方法が考えられるが 日本はどこにも安全な場所がない。 だから保管設備や場所が決まらず先送りしている。実に無責任極まりない。 ②原子炉が正常に稼働中はまず安全だと言える。 炉心でウランの原子核分裂が激しくなり過ぎると暴走するので、冷却水に中性子 を吸収するホウ素を混ぜて、核分裂を起こす中性子の数を吸収し分裂を弱める。 緊急時は、制御棒をウラン燃料の間に挿入して、中性子を遮断する。 緊急炉心停止装置である。 ③問題は、地震や何かの異常で、核反応を緊急停止させたとしても、それで安全に 原子炉が止まるかということ。 この点については、今回、福島原発事故で初めて知ったこと。 原子炉は制御棒がウラン燃料棒の間に挿入されても、臨界状態の巨大な発熱を急 に停止することはできない。中性子はウラン燃料から出続けるので、急には発熱が ゼロにならない。 火事の火を消すには ①水をかけて、周囲の温度を下げ、 ②酸素を遮断し、 ③燃える物を取り除く という3つの燃える要因を一つでもなくせば火は消える。 ウラン燃料が臨界状態で核分裂している時に、炉心の緊急停止を行っても、大量 の発熱が続く。臨界時の60%ぐらいの熱が数時間ほど出続ける。 この熱による温度を下げるには、緊急冷却装置で大量の水を炉心に投入し続ける ことで次第に発熱が少なくなるのを待たなければならない。 もし、この間に、炉心(燃料棒など)を冷却できなければ、ウラン燃料棒は2000度 以上の温度に上昇して、溶け落ちる。これがメルトダウンという最悪の事態になる。 原子炉とはそういう仕組みになっていることを福島原発事故まで知らなかった。 ④原子炉にはいくつかの方式がある。 日本の商用原子炉は全て軽水炉という方式を採用している。 水は中性子を吸収したり、減速する働きを持っている。 軽水炉には、さらに二つの種類があり、沸騰水型原子炉(BWR)と加圧水型原子炉 (PWR)がある。福島原発はBWR型だった。東電はBWR型が多く、関西以西は PWR型が多い。両社には一長一短がある。 さて、ここまで原発の課題が出そろってきた今、なお、原発が重要なベースロード電源と言い張る人たちがいるのか? 原発を止めると、原子力関係の技術者が育たなくなる、技術が廃れるという人たちがいる。科学技術は人類に役立って初めて有益なものであり、人類に被害や、将来に禍根を残すような技術は、一刻も早く止める勇気がいる。その代りになるエネルギー技術開発に方向転換する勇気がいる。 やればできるし、日本が世界をリードできる。 このままでは、日本のエネルギー技術者は世界と流れを異にする事になる。 |

2019年3月12日(火)

新しいエネルギー源を探そう!

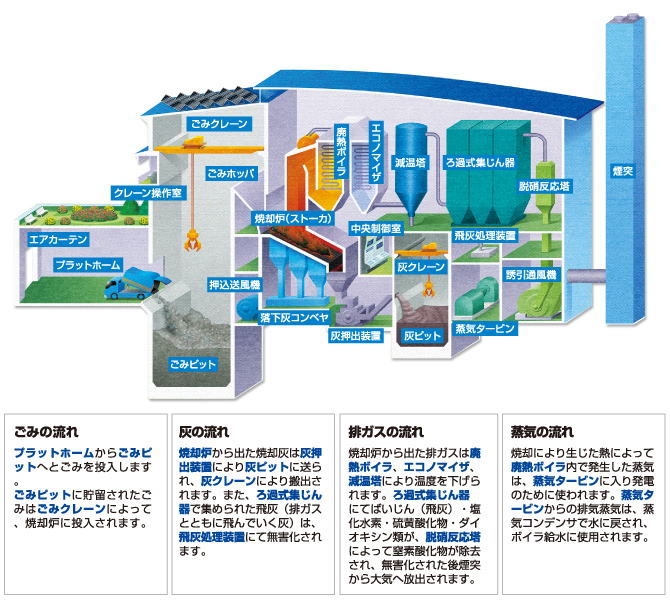

| 最近、暇があれば、You tube を見る。 世界のいろんな出来事が次々と紹介されているので、面白く役に立つ。 大変皮肉なことだが、テレビがNTSCのアナログ放送時代には、白黒からスタートし、カラーテレビに変わり、放送局各社はお金をかけた番組制作を手掛けていた。 そのテレビが地上波デジタル(地デジ)放送に変わり、これからきれいな画質でテレビが楽しめる時代になった途端に、民放テレビ番組はスポンサーが減り、広告料が下がったので、番組に掛ける製作費が少なくなり、スタジオでワイワイガヤガヤおしゃべり番組が多くなった。たわいもないことを喋りまくっている感じがする。 コメンテーターとかいう、その道のまともな専門家ではなくスポーツ選手上がりや、お笑い芸人や、タレントなどが並んで、「ああ、そうそう!」というような相槌を打っているだけで、見ていて全く面白みなくなった。 そんな馬鹿げたテレビ番組より、ネットのYouTubeで世界のニュースや、出来事を見る方が面白い。 今日は、アメリカやカナダやヨーロッパ各国で進めている森林の間伐材、倒木材、その他不要材を粉砕機であっという間に木材チップに砕いてしまう動画を見た。  直径が50cm、長さが10mもあるような木材を、そのまま粉砕機にかけるとあっという間にチップに変わる。 直径が50cm、長さが10mもあるような木材を、そのまま粉砕機にかけるとあっという間にチップに変わる。 この粉砕機は特殊車両に搭載して移動が出来る。 砕いたチップはトレーラーで火力発電所や、ボイラー用燃料として使われている。  日本は原発ありきで、今まで電力を賄ってきた。 原発は、重要ベースロード電源として位置づけされている。その理由は、原発は産業界に安定した電気を供給するための重要なエネルギーという意味だ。 原発は絶対安全で、炭酸ガスを出さない地球に優しい温暖化にも優しいエネルギーだといううたい文句もある。 それが福島第一原発事故で全てが覆ってしまった。 全てが覆っていしまっているのに、まだ原発にしがみついている自民党(政府;経済産業省)が居座る。 日本を再考しよう!。 日本は70%以上が山で覆われた世界でも珍しい緑の国だ。しかも春夏秋冬、四季に恵まれ、温暖で多雨の地域に存在する。 と言うことは山にたくさんの木々が生えている。 現在、素晴らしい国産材は値段が高く、建設用材に使うにはコスト高になり、東南アジアやブラジルなどの熱帯雨林の木材を安く大量に輸入して使っている。 彼らは、むやみに切り倒すだけで後の手入れをしないので、熱帯雨林が禿山や砂漠化しつつある。森林面積が減少すると、炭酸ガスを吸収する熱帯雨林がなくなるので、ますます地球は温暖化する。この悪循環が生じている。 日本には有り余る木が山に生えていながら、コストが合わないということで、国産材が使われず、森林は手入れされず、雑木林化しつつある。何故、コストが合わないのだろうか? 日本の林業は、林業従事者が高齢化し、後継ぎがいないと聞く。そのとおりだろう。 今の人手に頼る手入れや、伐採の仕方では、ますます林業を生業にしようという人は少なくなる。これは政策(行政)が悪いからだ。 智恵がないからだ! 楽して、林業ができる工夫をする、そういう環境がない。 第一次産業と言われる農林水産業は、近年ますます従事者が減っている。 お米は日本人の主食だった。江戸時代、藩や武士の生活は禄高というお米の量で表現された。加賀100万石とか、紀州55万石とか、それほどお米が価値を持ち、田んぼ、即ち農業が重要な産業であった。同様に家を建てるには材木が必要だった。 私の故郷、和歌山県有田郡有田川町のミカン山を見ても分かるが、手入れされずに荒れ果て、雑草で覆われ雑木林のようになっているミカン畑があちこちに増えてきた。 子供の頃、ミカン山(段々畑)を見ると、きれいに手入れされ、草など見えなかった。 そういう昔のミカン山の姿は今は見られない。 そういう有田が全国でミカン生産量NO.1だと聞いている。以前は、静岡県や愛媛県にトップを譲っていたが、荒れ果てたミカン山になりながら、全国NO.1という話を聞くと、他の県のミカン山は一体どのくらい荒れ果てているのだろうかと気にかかる。 みかん畑ですら、手入れせず放置したままで、草ぼうぼうの状態だから、いわんや、杉やヒノキの森林の手入れは、一部を除いてまともに行われていないはず。 だから樹木と樹木の間隔が込みすぎて、日差しが悪くなり、また、枝打ちされずそのまま放置されているので、枝が伸び、そこが節になって家の柱としての建築用材としては価値が下がる。 また、林の中で倒れた木(倒木)はそのまま放置される。木と木と間隔を取るために切り倒した間伐材は放置され、倒木は腐り、黴菌を発生し、他の木の成長に悪影響を与える。 間伐材や倒木はすぐに取り除く必要がある。そういう森林の手入れ作業をして、初めて立派な杉やヒノキ等の建築材が得られる。 しかし、山の仕事は傾斜がきつく、足元が悪く、高齢者には過酷な仕事の環境にある。日本は世界一高齢化が進んでいる国だ。だから必然的に林業従事者が減り、山は荒れ放題で放置されることになる。放置すると、大雨で土砂が流されたりして被害が出る。 国の力で、この林業をどうしようとしているのか、政策が見えない。 そういう不信感を抱いていた時、YouTube で外国の林業の姿を見た。 倒木材や間伐材や公園などで切り倒した大木は、大型のノコギリで適当な長さに切断され、トラックで集められ、パワーシャベルの先端に木材を挟んだり、切ったりする道具(金具)を付けて重機で、すべて処理している。人間は重機の操作をするだけ。 日本は、日立工機や、KOBLCOや、KOMATSUやクボタなど世界一流の優れた土木建設重機を造っているメーカが沢山ある。この重機の先端に部品を取り付ければ木材の処理ができる。 山に機械が入れる林道を付けて、トラックターのような機械で、間伐材や倒木をワイヤや、ロープで結び、引きずりおろすなど、人手をかけないで、作業ができることを考えなければうまくゆかない。 ただ、日本には木材をチップに砕く機械がない。家庭の庭木の細い枝をチップにするオモチャのような電動のチッパー器はあるが、精々数cmの細い枝に限られる。 直径が50cmや60cmもある生の巨木をそのまま機械に入れて、あっという間にチップにしてしまう大型の機械はない。大木を素早くチップに砕く機械は相当ノウハウが要るだろう。しかし、これは全く心配することはない。日本の技術で取り組めばすぐにできる。  そのチップにする機械をトラックと一体化し、移動して山々を回り、倒木材や間伐材を山の中でチップ化する。チップはトラックに積み込み、各地の火力発電所に運ぶ。 そのチップにする機械をトラックと一体化し、移動して山々を回り、倒木材や間伐材を山の中でチップ化する。チップはトラックに積み込み、各地の火力発電所に運ぶ。この火力発電所は燃料にチップを使う。まさに自然エネルギー(再生可能エネルギー)として活用できる。 この火力発電所は、原発や、石油や、天然ガスや、石炭火力発電所のような一基50万KWや100万KWというような巨大な発電所ではない。 精々1万KWとか5万KW程度の小型発電所になる。それを各地に設置すればいい。 その発電所に間伐材や倒木材や建築廃棄木材をチップにして運んで燃やせばいい。そして発電で余った熱は温湯として近隣の民家に供給すれば、お風呂や、冬の暖房に活用できる。 アイスランドに行った時、地熱発電所があり、日本の三菱電機と、東芝の発電設備が並んでいた。そこで発電した蒸気の余熱でお湯を沸かし、それを20kmも離れた首都にお湯を送って、暖房やお風呂に使っていると聞いた。 そういう発想をすれば、数万KWの火力発電所のお湯を活用できる。原子力発電所は膨大な余熱を発生させているが、全て海水を取り入れては、海に放出している。 原発のお湯は、放射能を含む危険があるから、こういう利用は普通考えられない。 家庭から出る一般ごみは収集されて、焼却炉に運ばれて燃やされる。最近の焼却炉は「ストーカー方式」というシステムを使っているので、燃やした熱でボイラーを加熱し発電する方式を採用しているのが普通になっている。   ストーカ焼却炉に併設された発電所の発電機 タービンと発電機が一体になっている。 下は、ストーカ償却炉の余熱回収機  原発はトイレンの無いマンションだから、これは今後使ってはならない。 原発はトイレンの無いマンションだから、これは今後使ってはならない。少々手間暇がかかるが自然にやさしく、自然エネルギーの活用を進めるべきだ。 日本には技術は有り余るほど有る。持っている技術を有効に使おうという方針やアイデアを活かしていないだけだ。 ①いかに人の手をかけないで、効率よく機械で間伐材や倒木材を集めるか ②集めた廃材で、チップを作る ③チップを運んで、各地の小規模火力発電所の燃料にする。 ④余った余熱(お湯)は近隣住民の暖房やお風呂の湯に活用する。 ⑤伐採した後に、植林して次の世代の木材として育てる。 この①~⑤のサイクルを回せば、再生可能エネルギーの循環ができる。 もちろんこれだけで、日本の全電力需要は満たせない。太陽光発電や風力発電や地熱発電などあらゆる自然エネルギーを無駄なく回収できる循環システムを完成することが必要だ。 さらに、自然エネルギーは不安定要素があるから、電力の安定供給にどう対応するかを考える必要がある。 その解は、最大需要電力量よりピーク発電量を数割多く見積もり、余剰電力は水の電気分解をして水素と酸素をタンクに蓄える。 近い将来、車はEV化するが、燃料電池車も増える。余剰電力で水を電気分解して得た水素は燃料として活用する。余った酸素は発電所のチップを燃やす際に添加すれば、木材の燃焼効率がさらに改善される。 そういう知恵を働かせて、脱原発を実現することを真剣に考えることが大切だ。 原発の事故処理に80兆円も費用が掛かる。 取り出した放射性物質やデブリの保管場所や保管方法は何も決まっていない。 いっそ、現状のまま、炉心をコンクリート詰めして石棺として自然放置する方が理にかなっている。巨額の金をかけ、デブリの取り出しが実現できても、その技術は次の役に立たない。もし次の役に立つのなら、その時は再び原発大事故が起きた時となる。そうなれば日本国が成り立たないだろう。 巨額の金は何のために注ぎ込もうとしているのか? チェルノブイリは、炉心爆発事故を起こし、放射能が空気中にまき散らされた。ロシアは炉心をコンクリートの石棺詰めにして、放射能が減少するのをじっと待っている。 放射性物質によれば、半減期(放射能の発生量が半分になる)が数百年、数千年、中には数万年という長時間かかるものがある。そういう予想もつかない年月をどう考えるかである。 デブリは取り出し、どこかに保管することになる。 それなら取り出さないで、コンクリト詰めしてその場に放置するという案がある。 なぜ、そうしないのか。なぜ、それを誰も言わないのか。もっと、正直に、素直に議論を戦わせる必要がある。 事故原発は安全なコンクリート詰めして、福島原発はモニュメントとして残し、次世代のために、事故処理費用80兆円を日本の自然、山々を活用した自然エネルギーや再生可能エネルギーの開発に回して、投資すべきだろう。 YouTubeの画像を見て、そういうふうに感じた。 |

2019年3月10日(日)

福島第一原発の事故処理費用が81兆円!

| 朝日新聞によると、福島第一原発の事故処理費用が政府見積もりより大きく増えて81兆円に上るという。 (シンクタンク発表) 東京電力福島第一原発事故対応費用が総額81兆~35兆円になるとの試算を民間シンクタンク「日本経済研究センター」(東京都千代田区)がまとめた。 経済産業省が2016年に公表した試算の約22兆円を大きく上回った。 81兆円の内訳は、 ・廃炉・汚染水処理で51兆円(経産省試算は8兆円) ・賠償で10兆円(同8兆円) ・除染で20兆円(同6兆円) 経産省試算との大きな違いは、汚染水の浄化処理費用を約40兆円と大きく見積もったことや、除染で発生する土壌などの最終処分費用を算入したことなど。 また、この汚染水を、水で薄めたうえで海洋放出する場合は、廃炉・汚染水処理の 費用が11兆円になり、総額も41兆円になるとした。 これに加えて事故で溶け落ちた核燃料(デブリ)を取り出さず、コンクリートで封じ込める、いわゆる「石棺」方式を採用した場合は廃炉・汚染水の費用が4・3兆円になり、総額も35兆円になるとした。 ただ、「石棺」方式は、かつて「復興やふるさとへの帰還をあきらめることにつながる」 などと問題になったことがある。 同センターは2年前、総額70兆~50兆円に膨らむとの試算を出したが、その後の汚染水処理や除染などの状況を踏まえ再試算した。試算を示した リポートはこの費用の増加を踏まえ、「中長期のエネルギー計画の中で原発の存否について早急に議論、対応を決めるときではないか」と指摘した。 日本の国家予算は約100兆円(2018年度の税収は62兆5000億円)だから、福島原発事故対応費用は、一年間の国家予算に匹敵する金が掛かる。 しかも、汚染水や汚染土壌や放射性燃料棒や溶け落ちたウラン燃料の塊であるデブリと呼ばれる物体の処理方法、保管方法が決まっていない。 こういう原発が日本に再稼働や停止中の原発を含め約50か所ほどある。再稼働した原発は年間に何トンというウラン崩壊で生じる放射性廃棄物を生み出している。その処分方法、放射性燃料廃棄物の保管場所、保管方法も決まらず発電を続けている。普通に考えれば、気違いじみた行為だ!小泉元首相はこれを『トイレのないマンションだ』と名付けた。 誰が見てもおかしい話ではないか? それを、そのまま続けるという姿勢はどこから生まれるのだろう? それは日本ばかりではなく、世界中の原発がウラン燃料廃棄物処理と保管方法が決まらずに、そのまま発電を続けている。 福島原発事故処理費用の81兆円を自然エネルギーの風力、太陽光発電、それを全国ネットワーク送電線の建設費に充当すれば十分おつりがくる額だ。 稼働停止中の原発を再稼働させるために、安全対策として数千億円もかけている。それだけ巨額の金をかけても数十年しかもたない。しかも廃棄物を未解決のままで。 これは電力会社が『原発ありき』という固定概念に染尽されているからだ。 脱原発に舵を切るという方針を立てれば、すぐに事態は変わってくる。 原発という巨大集中型エネルギーシステムに頼るか、分散型エネルギーシステム化するか、の考え方で大きく事態は変わる。 確かに、集中型システムは、エネルギー(燃料)の補給が楽だ。原発のウラン燃料は一度、炉心に入れると事故がなければ一年間何もせずにフルに連続して発電し続ける。 一方、分散型システムでは、太陽が照っている昼間しか発電しないし、風力発電は風がある程度吹かないと風車が回らない。だから広域に発電所を分散して、どこかが発電しているというシステムにする必要がある。 もう一つは、最大発電量を最大需要量に対して余裕を持たせ、余った電力は蓄電する。蓄電の技術は二次電池も進歩してきたが、揚水発電所で電気が余っている時は下のダムから上のダムに水をくみ上げる。電気が不足した時は上のダムから水を落として発電する。また、余った電気で水の電気分解をして水素と酸素に分けて、電気が不足する時は燃料電池として水素と酸素から発電する。 いろいろな蓄電システムがあるが、要は本気で自然エネルギーで電力を賄おうという取り組みに舵を切ることから始まる。 現状では、各電力会社は原発は手間や世話がかからない、エネルギーコストが安い発電方式だという固定概念が強すぎるので、新しい他の発想が手に着かないのが本音だ。 |

2019年2月24日(日)

平成天皇在位30周年記念式典

天皇のお言葉(全文)

| 在位30年に当たり、政府並びに国の内外から寄せられた祝意に対し、深く感謝いたします。 即位から30年、こと多く過ぎた日々を振り返り、今日こうして国の内外の祝意に包まれ、このような日を迎えることを誠に感慨深く思います。 平成の30年間、日本は国民の平和を希求する強い意志に支えられ、近現代において初めて戦争を経験せぬ時代を持ちましたが、それはまた、決して平坦な時代ではなく、多くの予想せぬ困難に直面した時代でもありました。 世界は気候変動の周期に入り、我が国も多くの自然災害に襲われ、また高齢化、少子化による人口構造の変化から、過去に経験のない多くの社会現象にも直面しました。 島国として比較的恵まれた形で独自の文化を育ててきた我が国も、今、グローバル化する世界の中で、更に外に向かって開かれ、その中で叡智を持って自らの立場を確立し、誠意を持って他国との関係を構築していくことが求められているのではないかと思います。 天皇として即位して以来今日まで、日々国の安寧と人々の幸せを祈り、象徴としていかにあるべきかを考えつつ過ごしてきました。 しかし憲法で定められた象徴としての天皇像を模索する道は果てしなく遠く、これから先、私を継いでいく人たちが、次の時代、更に次の時代と象徴のあるべき姿を求め、先立つこの時代の象徴像を補い続けていってくれることを願っています。 天皇としてのこれまでの務めを、人々の助けを得て行うことができたことは幸せなことでした。 これまでの私の全ての仕事は、国の組織の同意と支持のもと、初めて行い得たものであり、私がこれまで果たすべき務めを果たしてこられたのは、その統合の象徴であることに、誇りと喜びを持つことのできるこの国の人々の存在と、過去から今に至る長い年月に、日本人がつくり上げてきた、この国の持つ民度のお陰でした。 災害の相次いだこの30年を通し、不幸にも被災の地で多くの悲しみに遭遇しながらも、健気に耐え抜いてきた人々、そして被災地の哀しみを我が事とし、様々な形で寄り添い続けてきた全国の人々の姿は、私の在位中の忘れ難い記憶の一つです。 今日この機会に、日本が苦しみと悲しみのさ中にあった時、少なからぬ関心を寄せられた諸外国の方々にも、お礼の気持ちを述べたく思います。 数知れぬ多くの国や国際機関、また地域が、心のこもった援助を与えてくださいました。心より深く感謝いたします。 平成が始まって間もなく、皇后は感慨のこもった一首の歌を記しています。 ともどもに平(たひ)らけき代(よ)を築かむと諸人(もろひと)のことば国うちに充(み)つ 平成は昭和天皇の崩御と共に、深い悲しみに沈む諒闇(りょうあん)の中に歩みを始めました。そのような時でしたから、この歌にある「言葉」は、決して声高に語られたものではありませんでした。 しかしこの頃、全国各地より寄せられた「私たちも皇室と共に平和な日本をつくっていく」という静かな中にも決意に満ちた言葉を私どもは今も大切に心にとどめています。 在位30年に当たり、今日このような式典を催してくださった皆様に厚く感謝の意を表し、ここに改めて、我が国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります。 |

2019年1月14日(月)

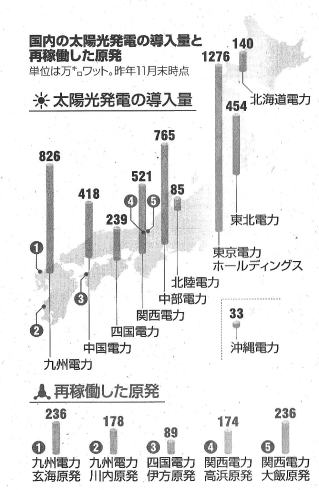

太陽光発電と原発の発電の現状は?

| 14日(月)は成人の日で休日となった。 今朝の朝日新聞3ページに、九州電力 太陽光などの『出力制御』 再生エネ、使いきれない矛盾 と題して記事が掲載されている。 どういう事かというと、日本は北から北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、近畿電力、中国電力、四国電力、九州電力の9電力会社が地域割で、独占的に電力の供給を行っている。これに加えて沖縄電力がある。 電気事業者として、電気事業法で認められ事業を行っている。 電気事業者は3つ規定されている。 上記の9電力会社(沖縄電力を加えると10電力会社)は、法律的には、一般電気事業者という。 これ以外に、卸電気事業者と特定電気事業者がある。 卸電気事業者は、発電設備を持ち発電した電気を一般電気事業者に電気を売る事業者で、特定電気事業者は、特定の地域(自社の工場など)の特定の電気供給地点に電気を供給し消費する事業者のこと。 法律的に言えば若に憎いが、一般の9電力会社と、大阪ガスや東京瓦斯などが火力発電設備をもち、各電力会社に電気を売る会社と、製鉄所や電気溶鉱炉など大量に電気を消費する会社が自社内に発電所を設けて電気を使う会社ということになる。 太陽光や風力発電を中心とした自然エネルギーは、FITという電力買取制度が始まって以来、急速に発電量を伸ばしてきた。 特に太陽光発電は、発電に使われる太陽光発電パネルが中国の進出により大幅に値段が下がり、世界的にも大きく伸びてきている。 FIT買取制度は、電気料金の支払いの中に、使用量に応じて一定の割合で電気消費者(我々)が支払う形になっているので、電力会社が損をして支払っている訳ではない。このFITのおかげで、最近は各家の屋根に太陽光パネルが設置されている光景を良く見かける。 無料、無限のエネルギーとして太陽光は、 一番すぐれたエネルギーであるが、昼間太陽が出ている間しか発電しないと言う欠点もある。  さて、今朝の朝日新聞の記事に戻ると、左の図のような日本地図に各電力会社ごとの太陽光発電の導入量と、再稼働した原発の発電量を表示している。 太陽光発電が一番多いのは、東京電力管内で1276万KW、続いて九州電力管内が826万KWとなっている。 原子力発電は原子炉1基が70万KW~120万KW程度であり、仮に100万KWだとすれば、東電は原子炉12基分、九電は8基分を既に太陽光で補っている勘定になる。 そして、図の下に表示した再稼働した原発の発電量は最大でも200万KW程度でしかない。しかも、再稼働するために数千億円の安全対策工事費を費やしている。 この巨額の安全対策費をかけても、完全に安全は確保されるかというと、過去の地震のデータに対しては安全だと言えても、それをはるかに超える巨大地震や、火山噴火(例えば、富士山が大噴火したとする)が起きればひとたまりもない。それは、太平洋プレートと、南海プレートとアジア大陸プレートの3つのプレートが突合する上に日本が存在するからだ。 いつ、東日本大震災以上の巨大地震が起きても、それによる津波が起きても不思議ではないと言われている。 そういう中で、九州電力管内の太陽光発電は、現状で、既に九州電力の総消費電力の半分以上を太陽光発電が供給できる発電能力を持っている。 だから、九州電力は電気がダブついて、余った電気は太陽光発電業者から送電線に接続するのをカットする処置を取っている。 電気に色はついていないので、原発か太陽光か火力か風力かは分からない。 そして、危ないことに各電力会社は原発の再稼働の準備を進めている。 一般電気事業者という公益独占の営利企業としては、既に原発の設備があり、その所内にウラン燃料が保管されているので、早く再稼働して稼ぎたいという営利目的が先行する。これは『企業は儲ける』という大義名分としては分かるが、公共事業者は、私企業とは違う立場に立っているはずだ。 それは、公共の利益、安全が最優先されなければならない。 ・新規の原発は造らない。 ・既存の原発は再起動せず、早く廃炉にする。 それと並行して、日本全土、できれば中国など近隣の諸国と電力の送電線網を構築し、自然エネルギーの平準化をはかり、自然エネルギーの相互利用技術を早く確立すべきだ。これにより安全で安い電気エネルギーの供給と需要が賄えれば、まさに21世紀型のエネルギー供給の姿だと思う。 |

2019年1月12日(土)

いずれ、自治会活動が出来なくなるかも?

| 過疎化と、住民の高齢化により、自治会活動が負担になり、役員のなり手が居なくなる事態が目前に迫ってきている。 ここ交野市南星台においても、その兆候が既に見られるようになっている。 南星台区は6つの自治会が集まって区になっている。南星台区の主な年間行事の夏祭りや、歳末警戒などの活動が住民の高齢化で次第に自治会役員を務めることが難しなってきた。 老夫婦の一方が亡くなったり、病気で入院したり、介護が必要であったりと言う家庭が増えてきている。 そういう人に、輪番制だから自治会役員をお願いするということは出来ない。 今の住民が現役時代は、自治会活動が活発に行われてきた。夏祭りは、やぐらまで組んで、盆踊りをやったこともあった。 今は、祭りのテントを張り、テーブルを運んできて並べる作業もままならなくなっている。炎天下の準備作業は非常にきつく感じるようになった。 一方で、今まで続けてきた行事は続けたいという思いもあり、難しい問題だ。 自治会活動はあくまで、参加は個人の自由であり、自治会員を抜ける人もチラホラ出てきている。 その前哨線になったのが、『星寿会』というこの地域の老人会だ。以前は、星寿会も活発に動いていたが、今は、老人が増えているが、入会者が減る一方で、会の高齢化が進んでいる。変な話だが、老人会に若手が居ないという現象が現れている。 そういう状況をつぶさに見ながら、いずれ自治会活動のあり方を考えなければと思っていた。できるだけ、役員の負担を軽くすることも一つの選択肢だと思い、自治会費や区費の徴収を年1回にして集め、毎月各戸を廻る手間を省こうという案が出ている。また、夏祭りの行事を縮小して、負担を軽くしようという案もある。 3年前に南星台区の会計をさせて頂いた頃から、そういう思いを持っていた。 今日、ネットを見ていると、全国各地で同様な状況になっていることが分かった。 田舎や地方の住民が少ない地域はもっと深刻な問題になっているようだ。 1/12(土) 12:10配信、 福井新聞によると『ほとんど70歳以上…役職もう無理 居住しながら自治会解散』という記事が載っている。 2018年末に自治会が解散した福井県福井市東俣町=1月11日 福井県福井市内にある二つの自治会が解散したことが分かった。 ともに少数の高齢世帯で構成しており、地区の自治会連合会などから割り振られる 役職を務める負担が大きくなったためとみられる。 福井県市町振興課によると、合併に伴う解散以外で、住民が居住しながら自治会が なくなるのは県内で初めて。 超高齢社会の影響や地域コミュニティーの希薄化に伴う自治会解散の連鎖も今後懸念される。 解散したのは、美山地区の東俣町にある「東俣町自治会」と、市中心部に近い乾徳2丁目の一画にある「乾徳10自治会」。 市は昨年12月27日と今年1月4日にそれぞれの自治会廃止届を受理した。 東俣町自治会は6世帯14人、乾徳10自治会は6世帯11人で構成。ともに住民のほとんどが70歳を超えており、福祉委員、青少年育成推進員などの役職を担うことが負担になっていたようだ。 「自治会は災害など万一の際に互助組織として機能する。できるならば維持することが望ましい」とする市は、東俣町に隣接自治会との合併を勧めたが、「(他の集落に)迷惑をかけたくない」などと了解を得られなかった。 ただ、災害に備え最低限の連絡体制を残しておくため、市との情報伝達役になる行政嘱託員は住民に引き受けてもらった。住宅街にあり周辺に自治会が多数ある乾徳については、今後合併を働き掛けていく。 自治会の解散により、防犯灯の設置・電気料の補助金、ごみステーション美化協力金などの各種補助が受けられなくなる。 両地域の住民とも、解散前と変わらない暮らし、集落機能は維持したい意向。 東俣町は地区に対し必要な負担金は今後も納めることを検討し、ごみステーションも 住民が協力して管理していくとみられる。乾徳では街灯の電気代を自治会の積立金から支払う予定。 市自治会連合会の奥村清治会長は「高齢者への目配りができなくなるのでは」と心配し、自治会の解散が今後連鎖する事態も危惧する。市まち未来創造室によると、市内には1543の自治会があり、平均世帯数は約50世帯。 高齢化による役員の担い手不足に陥る自治会は増えているという。このため市は自治会の合併を後押しし、合併後3年間は補助金を交付している。 2013~17年度に22自治会が9自治会に再編された。 というような状況で、いずれいずこも同じ状態になるだろう。 |