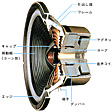

| オーディオメーカの老舗だったパイオニアが、2019年3月27日をもって、東京証券取引所一部上場企業から姿を消した。大変なショックを受けた。 これには深い意味がある。 パイオニアと私は、直接的な利害関係はなかったが、企業対企業という意味では、その昔から深い関係があったからだ。 まずパイオニアという会社を紹介すると、1938年に創業、約80年のオーディオの老舗だった。創業当時は『福音商会電機製作所』という社名で、福音という名前のとおり、創業者は松本さんはクリスチャンで、だから社風はクリスチャンらしく大変穏やかな家庭的な雰囲気の会社だったらしい。 現在の資本金は928億円という大企業で、売上高は2654億円になる。 ただ、会社が行き詰まっていて、経常利益は、-31億円、純利益も-71億円という赤字経営に陥っていた。(2018年3月期)  創業者の松本 望さんが、アメリカに行った際に、ダイナミックスピーカの再生音を聞いてから、その音の良さに魅了され、この音に負けない純国産スピーカを作ろうということで、1938年(昭和12年)にスピーカの製造販売を手掛けた。 創業者の松本 望さんが、アメリカに行った際に、ダイナミックスピーカの再生音を聞いてから、その音の良さに魅了され、この音に負けない純国産スピーカを作ろうということで、1938年(昭和12年)にスピーカの製造販売を手掛けた。 それまでのスピーカと言えば、右下にある構造のマグネチックスピーカと呼ばれるものだった。 それまでのスピーカと言えば、右下にある構造のマグネチックスピーカと呼ばれるものだった。このマグネチックスピーカは、馬蹄形の磁石の間に、コイルを巻き、コイルの中心に鉄片を入れて、その鉄片が音声電流で動くのをコーン紙に伝えて音を出していた。 鉄片はごくわずかの動きしかできないので、音質は悪くて大きな音が出せなかった。 ダイナミックスピーカは、この欠点を解決した画期的な商品であった。 その後、社名をパイオニアと改名して、オーディオブームに乗り、順調に業績を伸ばした。私が松下電器産業(株)ステレオ事業部に入社したのは、1968年(昭和43年)だった。既にこの頃のパイオニアは、オーディオ御三家と言われたパイオニア、山水、トリオの一角を占めていた。  当時のステレオはアンサンブルと言われ左右のスピーカが本体と一体になった箱に納められていた。このスタイルが主流であったが、スピーカの振動がレコードプレーヤのカートリッジに伝わり、ハウリングという現象を起こす。そこでどうしてもあるレベル以上の大きな音や、低音を再生することができなかった。 当時のステレオはアンサンブルと言われ左右のスピーカが本体と一体になった箱に納められていた。このスタイルが主流であったが、スピーカの振動がレコードプレーヤのカートリッジに伝わり、ハウリングという現象を起こす。そこでどうしてもあるレベル以上の大きな音や、低音を再生することができなかった。 パイオニ アは左右のスピーカの箱を、本体のアンプやレコードが入った箱と分離して、セパレートステレオという新しいステレオシステムを商品化した。 パイオニ アは左右のスピーカの箱を、本体のアンプやレコードが入った箱と分離して、セパレートステレオという新しいステレオシステムを商品化した。これが大ヒットして、その後の各社のステレオは全てセパレート型に変わってしまった。 この現象は今から思えば、何という技術的開発要素はない。ただハウリングを起こさないようにスピーカを分けただけの事であった。 その当時はオーディオブームで、御三家に加えて、松下電器はTechnics、三洋電機はオットー、東芝は、オーレックス、日立はLo-D、三菱電機はダイヤトーン、SonyはSony、シャープはアクオスというオーディオブランドを冠した商品を発売していた。 松下電器のTechnics(テクニクス)商品も、市場では大いに気を吐き、健闘した。 そういうオーディオ最盛期に、技術や、商品開発や、商品企画や、設計責任者や部門責任者を担当させていもらい、会社生活で一番楽しく充実した生活を送らせてもらった幸せな人生だった。 ところが、良い事ばかりは長続きしない。ここに大きな二つの潮流が始まった。 その一つは、日本の輸出が大きく伸びすぎて、円とドルの問題が表面化した。 1ドルが360円という固定相場制から変動相場制に変わった。360円が300円に、300円が280円に、その後、プラザ合意で180円になり、石油危機などを経て、1ドルが120円台まで下がった。円はドルに対して3倍の価値を持つようになった。 輸入は大変有利になったが、輸出は非常に厳しく事業が成り立たない状態に陥った。各電気メーカは今まで輸出で利益を稼いできたが、それができなくなった。 もう一つの要因は、アナログLPレコードが中心の音楽再生という商品から12cmディスクを使うCDのデジタル音楽再生に大きく変わった。 今までのLPレコードは針を使うので、何回か演奏すると、レコード盤が傷んでしまい、ノイズやひずみが出るようになる。これに対してCDは光を当てて信号を読みだすため何回再生しても全く音質の劣化がない。 しかもその音質はLPに比べて圧倒する澄んだ音が得られた。そういうデジタル技術革新があり、オーディオ商品は次第に小さな装置や、持ち運べる、ポケットに入る小物に移り変わった。要は音に対するロマンや、付加価値が着けられなくなった。 いいもの、いい音が出るものは値段が高く売れたアナログの時代から、小さくてもいい音が出せる安い商品のデジタル機器の時代に様変わりした。 この過程で、音響業界は今までの付加価値経営や、趣味嗜好商品としての経営が成り立たずに、事業を次第に縮小したり、畳んだりしたところが続出した。 パイオニアもその代表的な企業であった。 オーディオ市場が極端に縮小する中で、車市場が伸びてきたので、カーラジオや、カーコンポや、カーナビに注力し、カロッチェリアというブランドで最近まで取り組んできた。 更には、大画面テレビとして、液晶とプラズマテレビが商品化され、パイオニアと松下とNECが商品化したが、液晶のシャープを中心とした液晶陣営に対抗した。 パイオニアは液晶が不得手としていた黒色の表現に優れた技術を持っていたので、値段は高いが『クロ』という名前を冠したテレビを販売し、画面にこだわる一部のお客さんさんや映画マニアに人気があった。 しかし液晶陣営の技術改良が進み、黒色も十分納得できるレベルになり、低消費電力競争で、液晶に軍配が上がった。プラズマディスプレイは消費電力が大きく、液晶との競争に負けた。 パイオニアのプラズマテレビの技術者は松下電器に移籍して、松下電器は最後までプラズマで勝負をかけた。西宮に巨大なプラズマ恒常を棟も建設し、数千億円を投資して社運をかけたが、赤字の垂れ流しに終始して、すべて売却し、今は物流倉庫として使われている。 パイオニアは2014年にオーディオから撤退している。 一時期、レーザーディスクというカラオケや風景画像を再生できる30cmディスクと、プレーヤを製造販売していた時期もあった。 その後、DVDドライブ、カーナビ、光ドライブメカ、BDドライブメカなどパソコン用ドライブメカニズムと光ピックアップを製造したが、大きな所帯を支えきれず、ついに証券取引所から姿を消すことになった。 企業は、その時、その時の商品の移り変わりを早く正しく見定めて対応するか、全く新しい世の中にない商品を生み出して、これを市場に提供して大きく販売を伸ばすか、変化にうまく対応できなければ生き残れないという典型的なケーススタディだ。 現役時代はパイオニアをコンペチタ―の一社としてトラまえていたので、あまり他の人が知らない一面を知っている。それは、販売ルートに関することだ。 松下電器は、全国主要都市に営業所があり、各都道府県には数社の販売会社があった。販売会社の傘下にたくさんのナショナルショップ店があり、全国で2万店とも、3万店とも言われていた。 商品は工場(事業部)から出荷され、販売会社の倉庫に入り、そこから販売店のショップ店に届けられた。 そうすると、販売会社の経費、ショップ店の利益が二重に積み重なって、お客様のもとに商品が届けられる。これを2ステップ販売制と呼んでいた。 一方、パイオニアの場合は、営業所(パイオニア)から店に直接届けられ、お客様に渡るので、1ステップルートになり、途中の販売経費が少なくて済む。 この経費の差分は安く販売されるか、または商品の原価に組み込むことができ、より材料コストをかけ、より用商品作りができる。(計算上の話) そういう販売ルートの違いで、原価管理分析をすると、松下電器の商品は大変厳しいコスト環境にあったことを覚えている。 これはパイオニア側からすれば、また別の見方があるかもしれない。 大量に商品を販売する松下電器には、数のメリットとしての優位性があったことは事実だ。 いずれにしても、昔の良き友人、またコンペチタ―、競争相手だったパイオニアの経営がついに行き詰まり、会社をたたむことに至ったのは非常に残念な思いがする。 ブランドの知名度は高いので、台湾か香港の投資会社が経営を引き継ぐようだが、資本は全く別の会社になってしまう。 企業経営は生き物にたとえられ、だから栄枯盛衰があり、企業30年説とも言われる所以をひしひしと感じる一幕だった。 昭和の時代から平成の時代の終わりを感じる一幕だ。 |