2020年1月6日(月)

「水道哲学」は正しかった!

2020年の幕が明けたと思っている内に、今日はもう6日になり、お正月気分から仕事モードに切り替える人が多いと思う。

小生は後期高齢者入りし、何と76歳まで一応仕事らしいことを続けさせてもらったが、家内の意見も尊重し、自分の体調(病気入院等)もあり、今年から勤めを止めさせて頂いた。

昭和18年生まれだから、今年の誕生日が来れば77歳になる。

しかし、前向きにいろんなことを、まだやりたいと思っているが、体がそろそろついてゆけなくなりそうな気もする。

2019年9月6日付けの記事で、『水道哲学』は正しかったのだろうか?という文章を書いた。

現在は、モノ余り状態で、供給量が需要量を上回っている。豊かな社会になった今、『水道哲学はこの状況下でも成り立つのだろうか?』という疑問もあった。

しかし、店には溢れるばかりの商品を並べている業界でも、新しく起業して、伸びている会社も未だにたくさんあることも事実だ!。

商品が店頭に溢れていることは、需要が満たされているとも言えるが、一面では、「ユーザの欲しいものがない、だから買わないだけだ」とも言える。

魅力的な商品を市場に出せば、お客さんは買うのは間違いない。

魅力的な商品とは何か? ここが味噌だ! これが分かれば苦労はない。

その魅力商品に実例を2,3挙げて考えてみる。

ユニクロは、今までなかった『軽く、動きやすく、温かく、安い』というフリース生地を使い、常識を破った防寒着(衣類)で、爆発的な販売に成功し、一気に躍り出た。

フリースは、『羊一頭から刈り取られた一つながりの羊毛(ウール)あるいは羊毛の織物のこと』だ。

1979年 Malden mills社がPET(ポリエチレン・テレフタレート)から極細繊維の開発に成功し、これをPolatec(ポラテック)と名付けたが、一般にはフリースと呼ばれている。

フリースは、軽く、肌ざわりが良く、温かく、速乾性に富み、洗濯ができるなどの特徴がある。一方、静電気を帯びやすい、火花ですぐ穴が開く、毛玉になりやすいなどの欠点もある。

吸湿性、保温性、軽量、安価の長所を生かし、ジャケットに仕立て上げたのがユニクロだ。 驚きの安値で、しかも縫製は安物にありがちな雑な仕上げではなく、しっかりした商品として販売したため、殺到して売れた。その結果、スーパーマーケットやデパートの売り場の様子が大きく変わった。

その後、ユニクロはフリースから、ダウンに着目し、これまた超格安のダウンウェアやコートを販売し、さらに売り上げや、シェアを大きく伸ばした。

もう一つは、ヒートテックの下着だ。これも冬の寒さの中で、着替えする際に、肌が冷たく感じる綿下着の欠点を改善した。 もう一つは、ヒートテックの下着だ。これも冬の寒さの中で、着替えする際に、肌が冷たく感じる綿下着の欠点を改善した。

その他、衣類の概念を大きく変える商品を連発し、

今や世界の3大アパレル会社の一つに急成長を遂げた。

これは『平成の大成功者』だ。

このユニクロを牽引する柳井正会長は、創業者でオーナーとして強烈な経営哲学を持っている。

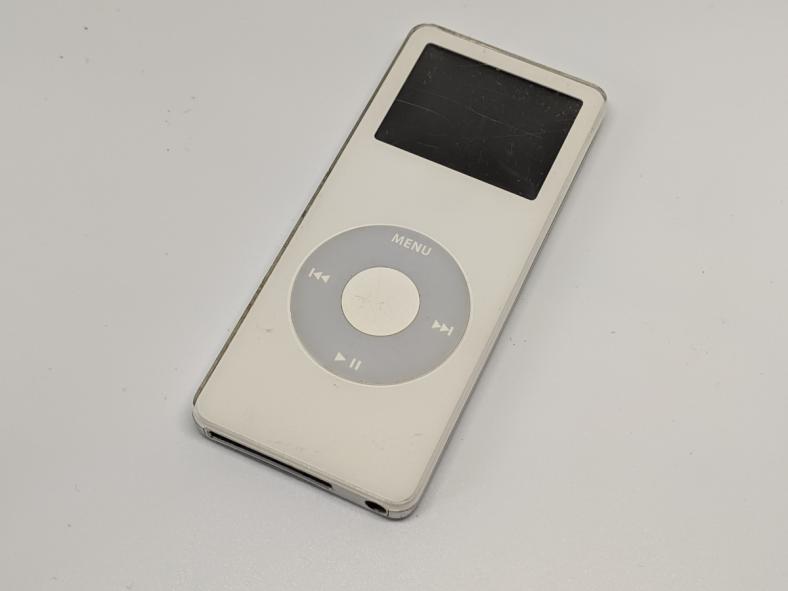

次の例は、Apple(アップル)の創業者の一人で、癌で若くして亡くなったスティーブ・ジョブスである。 次の例は、Apple(アップル)の創業者の一人で、癌で若くして亡くなったスティーブ・ジョブスである。

彼は、i-Pod、i-Phone、i-Pad等、基本機能は同じでありながら、今までになかったデザインや使い勝手をよくし、新しい機能や性能を盛り込んだ商品を作った天才だ。

同じカテゴリーでありながら、他社の商品との違いが一目で分かる商品づくりに成功した。

アップルの商品は、包装箱のデザインまで凝り、買ってきて開封する際に心が踊るようなパッキンケースに入っている。 アップルの商品は、包装箱のデザインまで凝り、買ってきて開封する際に心が踊るようなパッキンケースに入っている。

この辺のセンスも他社との大きな違いと言える。

更に、3つ目の事例は、英国のダイソンだ。

羽根のない扇風機の出現には驚嘆した。

わざわざ量販店に現物を見に行った。扇風機は昔から誘導モータでプロペラファンを回し風を送る商品だ。長年、商品の改良は羽根の形状や枚数や、強・中・弱と風量調整や、回転音の静かさや、リモコンなどのちょっとした改良や差別化で、年々新製品として各社が競ってきた。

それらの新製品は前年の商品の延長線のモノで、新製品と言えども、特段珍しくも魅力もなかった。

松下電器がNationalブランドの時代に、ガードに触れると、羽根の回転が瞬時に止まるストップ扇という名称で販売したことがあった。これぐらいが目に付く特徴だった。

その後、日本の家電メーカからは奇抜なアイデアを盛り込んだ扇風機は発売されなかった。だから年々、値段が下がり、中国製が増え、2,3万円していた扇風機は、今、リモコン付きで数千円と1/4~1/5になっている。

そういう状況(市場)でも、世界中が注目する商品が生まれた。それが扇風機の常識を破るダイソンの羽根のない扇風機だ。

どういう構造になっているのか、非常に興味があり、量販店まで足を運んだ。現物を見ると、その原理は奇抜なアイデアでできているが、羽根をなくするという発想と、それをどう実現するかという技術の裏打ちは、死に物狂いで考えたことだろう。

ダイソンは、羽根のない扇風機に次いで、第二弾として掃除機を出した。

従来の掃除機は紙袋に吸収したゴミを集めて捨てるという方式であった。至極当たり前の考えの商品だった。

この方式を基本に、各社は吸引力の強さや、音の静かさ等の競争を続けてきた。中には、コード巻取りのスムーズさなど消費者テスト誌の試験項目にあった。

ダイソンは、まずモータをブラシレスDCモータにすることで、タービンの回転数を従来のモータの2倍から3倍の10万回転/分(10万rpm)に上げた。吸引力はタービンの回転数に比例して上がるので強力な掃除機ができた。

さらにフィルターの紙袋を無くし、トルネード方式を考案し、ゴミを圧縮する空間(小部屋)を設けて、全く新しい構造を考えた。このアイデアも今までになかった目新しい点だ。

ブラシレスDCモータは世の中にあった。ただコスト的に従来のブラシモータが安かった。

しかも、ブラシと整流子の接触部の部品寿命は、7、8年ぐらい使えるという点で掃除機の買い替えサイクルにちょうどいいという合理性があった。

(注)ブラシレスモータは接触部がないので寿命が長い。

さらに、リチュウムイオン電池を使ったコードレス掃除機を発売した。ブラシレスモータは効率がいいので、電池でも十分使える掃除機が造れることに着目した。

(注)2017年当時の日経新聞記事

英ダイソンが2020年の電気自動車(EV)参入に向けて投資を拡大している。その強気な姿勢を支えるのが本業の好調だ。

1日発表した17年12月期決算は、本業のもうけを示す償却前営業利益が過去最高を更新。アジアを中心に掃除機などの販売が大幅に伸びた。家電の稼ぎを新領域に一気につぎ込む構えだが、すべて自前の開発にはリスクも伴う。

創業者でチーフエンジニアのジェームズ・ダイソン氏は日本経済新聞の電話インタビューに応じ、EV参入計画について「順調とだけ言っておこう。開発は計画通りに進んでいる」と語った。

具体的な開発状況へのコメントは控えたが、20年に発売を目指す計画に変わりはないという。

ダイソン氏がEV参入を表明したのは17年9月。

電池からモーター、車体まであらゆるパーツを自前で設計・開発する方針を掲げ、関係者を驚かせた。

17年に費やした週あたりの研究開発費は700万ポンド(約10億円)。18年はこれを800万ポンドへと1割強上積みする見通しで、開発のアクセルをさらに踏み込む。

「全固体電池」と呼ぶ次世代の電池も自社で開発する考えで、関連の技術者をこの1年で2倍に増やした。「全固体電池でブレークスルーをなし遂げたい。大容量で安全性が高く長寿命の電池を目指す」とダイソン氏。EVと同じく開発状況は「機密事項」と口をつぐんだが、並々ならぬ意欲は伝わってきた。

もちろん、実用化までにはさらなる大量の投資が必要になる。完全自前で量産までこぎ着けられるかも不透明だ。

ダイソン氏も「非常に複雑な仕事で生産にはコストがかかるだろう」とし、技術と生産の両面で乗り越えるべき課題があるとの認識を示した。

幸い足元の業績は絶好調。

17年12月期決算は、償却前営業利益が前の期比27%増の8億100万ポンド(約1180億円)、売上高は40%増の35億ポンドだった。

主力のスティック型コードレス掃除機が好調で、羽根のない扇風機の送風技術を生かして参入したヘアドライヤーも販売を伸ばした。

好業績のけん引役は日本や中国などのアジア地域で、増収分の7割強を占めた。新興国の所得向上で白物家電の市場が世界的に伸びるなか、ダイソンは高機能とユニークさで消費者の心をつかんでいる。日本でも共働きや高齢世帯の増加を背景に手軽に使えるスティック型掃除機が伸びており、ビックカメラによると「スティック型のほぼ4割がダイソン製」だ。

訪日客にも人気で、一部店舗では台湾などからの旅行客がダイソンの掃除機を指名買いしていくという。

ただ、EVを巡っては米テスラのように量産立ち上げで難航している例もある。参入のハードルは決して低くない。

ダイソンは非上場で株式市場からの圧力にさらされず、本業が好調という強みがあるものの、自動車メーカーを含めた競争は激しさを増す。家電で示したユニークさをどう体現するか。結果は数年後に明らかになる。

ダイソンのEV参入に対しては自動車業界を中心に「家電メーカーが造れるのか」といった疑問の声が聞かれる。

ダイソン氏は「90年代にはディーゼル車の排ガス処理の技術を開発した。自動車はそれ以来ずっとやりたかった」と技術に自信を見せた。

ダイソンは20日、新しいスティック型コードレス掃除機の旗艦モデル「V10」シリーズを日本で発売すると発表した。

運転時間が60分続くのはコードレス掃除機として最長とされる。ダイソン氏は「1台で家中を掃除できるように1時間という数字にこだわった」と述べた。

V10には過去15年間で累計3億5千万ポンド(約511億円)を投じ開発にこぎ着けた新型モーターを載せ、毎分の回転数を12万5千回に引き上げて吸引力を高めている。モーターやバッテリーの改善は「掃除機とクルマどちらにも使える」技術だという。

世界での環境規制の強化を控え、EVは既存の大手自動車メーカーだけでなく、米テスラなど新興企業の台頭も目立っている。

今年で創業25周年を迎えるダイソンは、掃除機で浸透したブランド力を生かしEV市場でも存在感を高めていく考えだ。

英家電大手ダイソンは開発を進めている電気自動車(EV)向けに2億ポンド(約292億円)を投じて英国にテストコースを建設する。

ジム・ローウェン最高経営責任者(CEO)が14日、日本経済新聞などの取材に応じ「EVの開発は計画よりも順調に進んでいる」として表明した。2021年の発売を目指す。

ダイソンは17年9月にEV参入を表明した。英ウィルトシャー州の英空軍の飛行場跡地で本社近くの研究開発拠点で開発を進めている。

この開発拠点に隣接する場所にEVの車両を検証するためのテストコースを建設する。ローウェンCEOは「世界でトップクラスの施設を作る」と語った。

テストコースには複数のコースを設ける計画だ。乗り心地やハンドリングなどを評価する「ダイナミックハンドリングコース」や先進運転支援システム(ADAS)の機能を評価する「高速ロードルート」などを備える。テストコースの全長は10マイル(約16キロメートル)を超えるという。

2000人を超える人員に対応した開発スペースも建設する。現在は約400人の技術者がEV開発を進めているが、開発加速のために新たに300人の開発人員の採用を進めている。

家電メーカーのダイソンがEVを開発できるのかについてローウェンCEOは「家電開発の過程でモーターや電池、機械工学、空気力学などEV開発に必要な知見を蓄えてきた」と自信を見せた。

英家電大手のダイソンは23日、参入を計画している電気自動車(EV)の生産拠点としてシンガポールを選んだと発表した。

12月に工場の建設を始め、2020年に完成する見通しだ。

アジアの高成長市場やサプライチェーン(供給網)にアクセスが良い点や、高度な技術者が豊富なことが決め手になった。

ダイソンは17年9月にEV参入を表明した。コードレス掃除機などで培ったモーターや蓄電池技術を生かし、総額20億ポンド(約2900億円)を投じて全て自前で開発・生産する。今のところ21年の発売を目指しており「進捗は順調」との見方を示した。

シンガポールには17年に研究開発センターを開設した。モーターの製造拠点もあり、合わせて約1100人を雇用している。

ジム・ローウェン最高経営責任者(CEO)は声明で、優秀なエンジニアが採用しやすい利点などを挙げ「EVを作る場所としてふさわしい」と述べた。現地での従業員数は今後2倍以上に増える見込みだという。

ダイソンはそういう過去のしがらみや、工法などに縛られず、今までにない商品を造るという一点に集中して取り組んでいる。

値段は今までの商品の2倍以上しても、そのアイデアや、目新しさや、デザインなど、ユーザの心をしっかりつかんだ。それが大成功した要因だ。その結果、ダイソンは大きく成長した。

ダイソン氏は、次は「EV(電気自動車)に打って出る」とアナウンスしていたが、これはキッパリ中止宣言した。やればできるが、EVは要素が多すぎて、しかも差別化が難しいと気づいたのだろう。

この3つの事例に共通することは、

①その商品が、コンシューマ向けの商品であること

②その商品が、世の中に溢れるばかりの状態にあること

③その商品は、他の商品に対し大きく差別化し、すぐそれが分かること

競争相手と全く違う土俵で戦っているので、値段の勝負ではないと言える。

ところで、ユニクロの柳井正会長が、2018年、Panasonic100周年記念講演会で、松下幸之助創業者の『水道哲学』に心底惚れて、その考え方で事業をやってきて成功したという話があった。そして、社員がびっくりするような方針を打ち出さないとだめだという話だった。

更に、Panasonicが取り組もうとしている『B to B』のビジネスでは、大きく成長できないと。

やはり世界を股にかけて大きく商売するには、『B to C』でないとだめだ!と厳しく言われた。

Panasonicの現、経営陣は、『B to C』の事業は、中国やその他の発展途上国で造らないとコストが合わないというトラウマに縛られてしまって、発想が狭く、貧弱になっているのではないかと、思われているように感じる。

松下電器は家電商品の王者だった。それが次第にコストが合わなくなったから、商品の開発、生産は海外に移し、付加価値の高いと思われる産業機器分野(B to B)にシフトするという方針の元、リストラクチャ-を繰り返してきたが、B to Bの業界は、家電事業に比べて市場サイズは限られ、儲けも少ない。この取り組みも、思うようには進んでいない。

まさに、見通しが立たない経営危機の状態になっている。

(注)なぜ、『B to B』のビジネスは儲けが少ないのか?

産業用の部材や部品を造って、完製品製造会社に収める際に、同じ部材会社と品質やコスト競争に勝たなければ採用してもらえない。だからコスト競争になり薄利にならざるを得ない。

その典型は、大企業の製品完成会社に部材を納入する中小企業の経営を見れば分かる。

Panasonicが考えている『B to B』は、それとは違うということかもしれないが所詮は同じだ。

一方、『B to C』ビジネスは、上記のユニクロや、アップルや、ダイソンのように、一般ユーザ(商品を使って頂くお客さん)に、魅力ある商品を提供すれば、少々高くても売れる。

売れないのは、同業他社と同じようなドングリの背比べ競争をしているような商品やサービスを提供するから儲からない。この点をよく反省すべきだ。

ユーザがびっくりするような魅力ある商品を造ればいくらでも売れる。少々高くても売れる。

事例で紹介した3社は、同業他社と比べて、ユーザの心をつかんだ会社だと言える。

『まだまだ、売れる、儲かる余地はある。』ここをしっかり肝に据えることだ。

松下電器はそういう会社だったはずだ。

その一番大切な『肝』の部分がなくなってしまっている。

その「肝」とは、松下電器の経営理念にある。

経営理念が生かされていないから、『B to C』が駄目なら『B to B』に転換しようという浅はかな会社になったのだろう。

家電がだめになったから、産業分野に移ろういう発想は、非常に軽々しい。

産業分野の仕事の進め方は家電分野とは違った世界である。松下電器の文化、Panasonicの企業体質とは大きく違う世界だ。

異分野に打って出て、そう簡単に儲かるような甘い話はない。

もう一つは、本業の家電事業が儲からなくなったのは、市場がなくなったのではなく、他社と同じドングリの背比べの商品しか出せていないからだ。

現に、、ユニクロのフリースや、アップルのi-phoneや、ダイソンの羽根のない扇風機は高い人気を得て、良く売れている。

Panasonicが低迷している要因は、『経営方針』をしっかり定着させ、その実現に徹底して取り組む姿勢が欠けてきたことではないか?

『貧すれば鈍する』という諺があるが、「家電の松下」と言われた最盛期は『Nationalブランド』は輝いていた。従業員は、会社に対して誇りと自信を持っていた。『三ツ松葉』の徽章を襟に着けることが誇りであった。

その後、日本国内の家電市場が飽和し、グローバル化が進んで、今までどおりでは儲からなくなった。社内の儲かる事業と赤字事業を仕分けし、赤字事業はリストラ(撤退や売却、統廃合)し、儲かる分野を残し、家電の生産は主力を海外(主に、中国)に移管した。そして、統廃合や売却で得た資金を新規事業に投資したが、新規事業もうまくゆかず、その事業もリストラし、撤退や売却を繰り返しながら今までやってきた。要は、過去に儲けた遺産(資産)を食いつぶしながら、生き延びているような状況にある。これは、言わば『負の循環』で経営上の問題と言える。

世の中に、“スパイラルアップ”という言葉があるが、Panasonicの現状を見ていると、“スパイラルダウン”と見える。 このままでは将来の姿が見えない!

それは、社員を見ていると分かる。以前のような覇気や気力が態度や顔に見られない。

TOP自身も疲れ切った顔つきで、暗い。これでは社員も安心して着いて行けず暗くなる。

会社の図体が大きいだけに、転んだ時の被害は大きい。まさに、正念場に来ている。

以前、事業場長研修会で、日本IBM社長に講師をお願いした時のお話を思い出した。

IBMは大型コンピュータ(メインフレーム)メーカとして世界中に君臨していたが、半導体やLSIなどの進化で、ダウンサイジングが始まり、マイクロソフトやアップルなどのパーソナルコンピュータ(パソコン)に急速に代わった時期にあった。ソフトもオープン化し、従来のクローズな形から大きく変化が進んだ。

その結果、IBMは1991年から1993年にかけて、1兆5000億円の赤字を計上した。そこで、外部のナビスコから、ルイス・ガースナー氏がCEO着任した彼は、IBMの現状の把握、業界の将来像を解明し、現在の『クラウドの時代』を予測し、巨大企業IBMの復活に成功した。

ルイス・ガースナー氏はCEOとして、『IBMというジャンボジェット機を安定に飛ばしながら、無事に着陸することを考えていた』という話であった。

彼は、ナビスコという異分野からIBMのCEOに迎えられた人物で、いわばコンピュータ業界の素人だった。それが良かったのだ。

業界の玄人なら、『見えなかった世界や、見たくなかった世界』が、彼には見えた。

だから、それまでのIBM社内の常識や企業文化を覆すことに成功できた。

今、Panasonicが喘いでいる姿は、以前のIBMにも似ている所があるのではないか?

・他社と同じことを、いくら懸命に努力して勝ったとしても、得られる果実は小さい。

・シェアの分捕り合戦をしているに過ぎない。

・シェアを全部自分のモノにする考えでやらないと、大きく勝つことは出来ない。

・過去の松下電器が、そういう積み重ねで、次々と新しい商品を販売してきた。

・他社のやらないことを実現することで、大きな果実を手にすることができる。

柳井会長の講演の内容をご紹介する。

************************************************************************

ファーストリテイリング会長兼社長の柳井正氏は10月30日、パナソニックの創業100周年イベントで、「世界一の自動車会社になる。そういう大きな夢が必要ではないか」と講演し、次の100年への門出を激励した。「高い目標がイノベーションのもとになる」という柳井氏の考えは、今の時代を生きる全ての企業とビジネスパーソンに通じる。

ユニクロは「水道哲学」から学んだ

松下幸之助さんは大好きな経営者だ。強い志を示した「水道哲学」は、私の経営者としての原点だ。幸之助さんの教えがなければ、今のユニクロ、ファーストリテイリングの成長はない。

「産業人の使命も、水道の水のごとく物資を豊富にかつ廉価に生産提供することである。それによってこの世から貧乏を克服し、人々に幸福をもたらし、楽土を建設することができる」。水道哲学の考え方はファーストリテイリングのミッションに通じるものがある。

幸之助さんの経営者の思想に学び、ユニクロが何をしてきたのかをお話したい。我々グループは、売上高が2兆1300億円。海外ユニクロ事業の売上高は国内ユニクロ事業を超えた。世界3位のアパレル製造小売業となった。ここまで来られたのは、ユニクロが変えた服の概念が世界に受け入れられたからだ。服のカテゴリーを超えて、あらゆる人のための高品質な日常の服。「LifeWear」。我々の目指すのは「服の民主主義」だ。

アジア発で常識を覆す

日本は階級意識が薄く、誰にとっても良い服の基盤がある。日本からの視点で、世界の服の共通項を模索した。それは機能と美意識だ。日本は細部へのこだわりが世界一。そして余計なものをそぎ落とす美意識がある。服という部品を使って自分の姿を組み立てるのは日本ならではの考えだ。ムダのないシンプルで機能的なデザイン。お客様に服を使ってもらえるように徹底的に考えた。

洋服は西洋文化だが、日本の美意識や技術で、服の常識をアジア発で覆したい。これからも時代に合わせて、自ら変化を続けたい。

私を含め、多くの日本人がパナソニックブランドに愛着と誇りを感じている。そんな企業だからこそ、激変する今の時代に果たせる役割は大きい。

世界で輝くブランドはBツーC(B to C)

私がパナソニックに対して持っている期待を伝えたい。非常識なくらい高い目標を持つこと。こうありたいと思うことが、イノベーションのもとになる。人間が想像することは人間は実現できると私は考えている。非常識に高い目標は、あらゆる変革を必要とする。当社は売上高80億円ぐらいの時から、将来はGAP(ギャップ)を超えて世界一のアパレル製造小売業になる目標をつくった。途方もない目標を本気で目指したから、数々のイノベーションを起こすようになった。

パナソニックは世界に通じる技術とブランド力がある。パナソニックは戦後奇跡の復活を遂げた日本のサクセスストーリーの主人公だ。「これこそ日本だ」というものを描いていただきたい。

津賀さん(津賀一宏パナソニック社長)にお願いがあります。車載電池もいいが、BツーBではパナソニックブランドは輝かない。やはりそこはBツーCだ。アップルやグーグル、世界で輝くブランドはみなBツーC。お客様の生活に根ざした最終製品、それも画期的な製品を届けてこそ、圧倒的な魅力を放つ。世界の人に売れるものを作らないと、大きな夢を描いても、より大きな夢を描いた人に取って代わられる。

幸之助さんは世界一のアントレプレナーで、経営者だったと思う。そのDNAを持つパナソニックに期待している。

車の民主主義

例えば、こんな時代だからこそ、もっと大きな夢を持ってほしい。ここにLifeCar(ライフカー)と書いた。世界一の自動車会社になる。そういう大きな夢が必要ではないか。世界一が全部をとって食う時代だ。その前に世界に通用するパナソニックを代表する製品を作らないといけない。

従来の自動車ではなく、世界の人々の生活を変える。生活を豊かにし、便利にする。自動車メーカーはモビリティーのことしか言ってないが、モビリティーの問題じゃないんじゃないかと思う。ガソリン車の将来は不透明だ。EVも将来何がデファクトスタンダードになるかわからない。

その中で、LifeCarは性別や国籍、年齢、職業を超えたあらゆる人のための車。高機能で良いデザイン。これをあらゆる人が買えるようにする。高品質な、生活のための道具。これを大量にリーズナブルな価格で、圧倒的なスピードで世界に供給する。誰でもいつでもどこでも高品質な車を使えるようにする。これが車の民主主義だ。

世界の人の生活を変える

私は幸之助さんと同時に、アップルのスティーブ・ジョブズさんを尊敬している。彼は世界の人の生活を変えた。今のiPhoneのようなものを創ってもらいたい。アイコニックな製品がない限り、完成された商品と店舗、マーケティングがない限り、いかに良い事をやっても世界中のお客様は買ってくれない。

もう一つLifeHome(ライフホーム)。10年後に今の延長線上ではない、世界一の住宅メーカーになる。世界中の誰もがどこでも高品質な住宅を安心して使えるようにする。これが住まいの民主主義だ。

例えば、スマートフォンで注文すると、世界中のどこでも大型ドローンで配達して、1日で組み立てられる。必要な家電や情報機器が全て入っている。屋根にはソーラーパネルがあって、すぐに住める。もちろんクローゼットにはユニクロの服。

30万円のライフカーを世界で10億台、300万円のライフホームを10億軒売れば、売上高は33兆円。経常利益はたぶん5兆円くらいになる。

それくらい大きく考えてやってもらったらいいんじゃないか。全く新しい概念の製品を生み出し、世界中の人の生活を変えて、よりよい社会をつくってほしい。そのようなパナソニックになってほしい。

一緒に大きな夢へ

いまデータがオイルに変わると考えている人がいるが、私はそうでないと思う。データにはオイル以外も入っている。オイルは精製しないと使えないのと同じで、これをもう一度、人間の発想力で組み替えないといけない。

情報産業企業が世界を征服する、Aが先頭につく会社が世界を征服する、と考える人がいる。それはあり得ない。お客様にとって便利で、メリットがある、最も良い企業が世界一になる。

“Change or Die!”

これからの3年はそのように変わる。全く新しい次元の競争が始まっている。自分から変わらなければならない。受け身は衰退する。停滞は死を意味する。

これからの200年、300年、パナソニックもファーストリテイリングも世界中の人に愛され、尊敬の的になり続けられるように、ぜひ一緒に大きな夢に向かって前進しよう。

*********************************************************************

(注)B to B;Business to Business;製造物を産業用資材や部材として販売する。企業間取引

B to C;Business to Customer;製造物を直接、ユーザ(使用者)に販売する。家電など

|

2020年1月4日(土)

日本は後進国なったのか?

このところ、日本経済の低迷をいろんな資料や、データ等から、解きほぐした本や、記事が目に着くようになった。それだけ、実情や将来が危ぶまれているということだと思う。

先に紹介した英国人で、デービッド・アトキンソンさんなどが、その最先鋒で、甘い考え方の日本人に厳しさを気づかせようとしているように感じる。

それは、一面、日本人の有能さに期待し、このような勤勉で、実直で、有能な国民がなぜ、いま苦しんでいるのか、このままでは将来が危ないと警鐘を鳴らし続けている。

そういう記事に、またであったので紹介する。

少し、視点が違うようだが、述べている本質的なことは同じだ。

*************************************************************

【2019年のヒット記事】より

日本はもはや後進国であると認める勇気を持とう

<2019年のニューズウィーク日本版ウェブサイト配信記事のうち、特に反響が大きかった記事を年末年始にまとめて再掲載。今回は8月27日掲載の経済評論家、加谷珪一氏のコラム。

日本がかつて「豊かだった」というのは大いなる勘違いだと指摘しています>

「日本はAI後進国」「衰退産業にしがみついている」「戦略は先輩が作ったものの焼き直しばかり」。ソフトバンクグループの孫正義社長による手厳しい発言が話題となっている。多くの人が薄々、感じている内容ではあるが、公の場では慎重に言葉を選んできた孫氏の性格を考えると、一連の発言は異例であり、事態が深刻であることをうかがわせる。

実際、日本は多くの面で先進国から脱落しており、ここから再度、上位を目指すのはかなり難しい状況にある。

私たちには、日本はもはや後進国になったことを認める勇気が必要かもしれない。

<数字で見ると今の日本は惨憺たる状況>

このところ日本社会が急速に貧しくなっていることは、多くの人が自覚しているはずだが、一連の状況はすべて数字に反映されている。

日本の労働生産性は先進各国で最下位(日本生産性本部)となっており、世界競争力ランキングは30位と1997年以降では最低となっている(IMD)。平均賃金はOECD加盟35カ国中18位でしかなく、相対的貧困率は38カ国中27位、教育に対する公的支出のGDP比は43カ国中40位、年金の所得代替率は50カ国中41位、障害者への公的支出のGDP費は37カ国中32位、失業に対する公的支出のGDP比は34カ国中31位(いずれもOECD)など、これでもかというくらいひどい有様だ。

日本はかつて豊かな国だったが、近年は競争力の低下や人口減少によって経済力が低下しているというのが一般的なイメージかもしれない。だが、現実は違う。

先ほど、日本の労働生産性は先進各国で最下位であると述べたが、実はこの順位は50年間ほとんど変わっていない。日本経済がバブル化した1980年代には、各国との生産性の差が多少縮まったものの、基本的な状況に変化はなく、ずっと前から日本の生産性は低いままだ。1人あたりのGDP(国内総生産)が世界2位になったこともあるが、それはほんの一瞬に過ぎない。

<輸出大国は過大評価>

日本が輸出大国であるという話も、過大評価されている面がある。

2017年における世界輸出に占める日本のシェアは3.8%しかなく、1位の中国(10.6%)、2位の米国(10.2%)、3位のドイツ(7.7%)と比較するとかなり小さい。中国は今や世界の工場なので、輸出シェアが大きいのは当然かもしれないが、実は米国も輸出大国であることが分かる。驚くべきなのはドイツで、GDPの大きさが日本より2割小さいにもかかわらず、輸出の絶対量が日本の2倍以上もある。

<日本は「かつて豊かだった」のではない>

ドイツは過去40年間、輸出における世界シェアをほぼ同じ水準でキープしているが、日本はそうではない。1960年代における日本の輸出シェアはかなり低く、まだ「安かろう悪かろう」のイメージを引きずっていた。1970年代からシェアの上昇が始まり、1980年代には一時、ドイツに肉薄したものの、その後は一貫してシェアを落とし続けている。

生産性や輸出シェアの数字を検証すると、ひとつの特長が浮かび上がってくる。

日本は1960年代までは敗戦の影響を色濃く残しており、社会は本当に貧しかった。しかしオイルショックを経て、70年代の後半から日本は徐々に豊かになり、バブル期には一時、欧米各国に近づくかに見えたが、そこが日本のピークであった。

日本は「昔、豊かだったが、今、貧しくなった」のではなく、日本はもともと貧しく、80年代に豊かになりかかったものの「再び貧しい時代に戻りつつある」というのが正しい認識といってよいだろう。

筆者はことさらに日本を貶めたいわけではないが、状況の認識を誤ってしまうと、処方箋も間違ったものになってしまう。日本は昔から貧しかったという厳しい現実を直視し、正面から対峙することこそが、本当に国を愛する心だと筆者は考えている。

冒頭でも紹介した通り、孫氏は、近年の日本企業について「戦略は先輩が作ったものの焼き直しばかり」であると指摘しているわけだが、以前の日本企業は違ったのだろうか。これについてもそうとは言い切れない部分がある。

<日本企業の本当の強みは何か?>

パナソニックという会社は、かつて松下電器産業という社名だったが、昭和の時代には、よく「マネシタ(真似した)電器」と揶揄されていた。トヨタも今でこそ、レクサスといったブランド商品を出せるようになったが、米ゼネラル・モーターズの自動車を参考に製品の開発を続けてきたのは有名な話である。

パナソニックに限らず、日本企業の多くは、欧米企業がヒット商品を出すと、すぐにそれを真似して(今の言葉で言えばパクって)、より安い価格の製品を出すというのが定番商法だった。マネシタ電器とはこれを皮肉った言葉だが、単にモノマネがダメだというニュアンスで、この言葉が使われていたわけではないことに留意する必要がある。

「日本人にはイノベーティブな製品を発明する能力はないが、既存製品を改良する優れた技能があり、それが日本人のパワーだ」とポジティブに捉える日本人は少なくなかった。当時、安値販売に邁進する日本メーカーの影響で、多くの欧米企業が倒産に追い込まれたが、国内世論は「安くて良いモノを出す企業が勝つのは当然だ」という雰囲気であり、路頭に迷う外国企業の社員について配慮すべきだという声や、顧客はよいモノに対して高いお金を払うべきだといった議論はほぼ皆無であった。

<弱小国家が生き残る道>

つまり、マネシタ電器という言葉は100%悪い意味ではなく、賢くて商売上手であるというニュアンスが含まれており、むしろ、パクり商法で利益を上げることこそが、弱小国家が生き残る道であるとポジティブに評価していたのだ。

だが、バブル期を経て、社会が多少、豊かになり、日本人は自らの技術力を過信し、昔から傑出した技術大国であったという錯覚を持つようになってしまった。この基本認識の違いが、現状維持のバイアスを強く発揮することになり、結果として孫氏が指摘するように「衰退産業ばかりにしがみつく」結果をもたらしている。

もはや投資会社に変貌しているソフトバンクに対しては、自らは技術を開発しないという点で、常に虚業であるとの批判が寄せられてきた。だが、モノマネに代表されるように、自身ではイノベーティブな開発はしないものの、アイデアと狡賢さ、そして行動力で勝負するのが日本企業の強みであるならば、実はソフトバンクというのは、典型的な日本企業とみなすこともできる。

日本は後進国に転落したという事実を謙虚に受け止め、これを逆手に取って、もっと狡猾に立ち回る企業が増えてくれば、袋小路に入った日本経済にも光明が差してくるのではないだろうか。

|

2020年1月3日(金)

今年の景気はどうなるでしょう?

(オリンピック後、新しい政権、体制が生まれるかも)

今日は、お正月も3日目です。

今年の正月3ヶ日は天候も穏やかな日が続き、比較的暖かでした。我が家には、娘や孫がそれぞれのやるべきことがあり、寄り付かなくなり、ひっそり家内と二人で過ごしている。

今年の景気はどうなるでしょうか?

最近の政治関連記事を読むと、安倍内閣は過去最長と言われる長期政権の結果、弛みきった醜い姿が報道され、「いい加減にしろ!国民を愚弄しているのか?」という感じがします。

皆さんはどう感じているのでしょう?

朝日新聞は、『安倍内閣はかっこいい言葉を引用し、政策として打ち出して、一見、人気を取る策略には長けているが、掲げた政策が実現したものはない!』と実例を挙げて、手厳しい指摘を掲載していました。

例えば、華々しく打ち出した『アベノミクス3本の矢』という表現は、2013年の新語・流行語大賞を受賞し、総理自ら受賞しました。この『アベノミクス』という言葉は、最近聞かなくなった。

『アベノミクス』という言葉は、1980年代のアメリカ大統領だったロナルド・レーガンが行った『レーガノミクス』をもじった言い回しです。

『レーガノミクス』はそもそも何だったのか?

当時のアメリカは、スタグフレーション(不況下の物価高)に苦しんでおり、その解決がレーガン大統領に課せられた課題だった。彼は、その解決策として、インフレと失業に着目し、政府支出を拡大し、減税を実行し、規制緩和を行いインフレを終息した。

(注)スタグフレーションとは、雇用や賃金が減少する中出、物価の上昇が発生する経済現象 をいう言葉で、生活が苦しくなる。一般的には、インフレは物価上昇を伴う現象。

具体的に、レーガノミクスの中身を見てみると、

①経済活動の規制の撤廃や緩和で、自由競争を促進する。

②通貨供給量に基づく金融の引き締めと緩和

③戦略防衛構想の推進による軍事費の拡大

④大規模な減税による供給面からの経済刺激策

これっらの政策で、スタグフレーションは終息し、好景気が戻った。

しかし、良いことづくめではなく、貿易赤字、財政赤字の双子の赤字が増大した。

日本は、1990年代初頭にバブル崩壊が起き、1997年に消費税増税が実行され、3%が5%になった。2014年には5%が8%になり、2019年10月に8%が10%となった。

問題は、消費税増税ではなく、『失われた20年』と言われる先進国中で、20年以上の長期にわたり、年率1%以下の低成長率が続いた事例は見当たらないことだ。

この間、日本経済は世界から見放され、世界第3位のGDPを何とか維持しているものの、今後は急速に落下して、先進国から後進国に落下するとまで言われている。

そこで、もう一度、『アベノミクスの3本の矢』は何だったのかを調べてみました。

『アベノミクスの3本の矢』とは、

①大胆な金融政策

・2%インフレ目標

・金融の量的緩和

②機動的な財政政策

・大規模な公共事業

・建設国債の買い入れ

③民間投資を喚起する成長戦略

・健康長寿社会からの創造される成長産業

・世界に勝てる若者づくり

・女性が輝く日本

以上が、当初掲げた『アベノミクス3本の矢』ですが、この中の一つとして成果が出て、経済が良くなったという項目がありません。2%インフレ目標は未達です。

いま、雇用率が上がり、人不足が叫ばれています。これはアベノミクスの成果で、経済成長が進んだ結果だと安倍総理は言っていますが、少子化・高齢化による労働人口が減少したために生じた現象が主な要因です。

要は、『アベノミクス政策』は失敗だったのです。

だから、きちんとその成果を検証しないで、1015年には、第二ステージとかっこよく言って、次の『新・3本の矢』を打ち出したのです。

では、『新・三本の矢』は何かです。

前の3本の矢は、新鮮な感じがして期待しましたが、新・3本の矢は何であったかの記憶もありません。

新・3本の矢は、「ニホン一億総活躍プランの推進」だそうで、具体的には、

①希望を生み出す強い経済

②夢を紡ぐ子育て支援

③安心につながる社会保障

です。

この3つが具体的に何をしようとしているのか、よくわかりません。

抽象的な表現で、何をやろうとしているのか?何とでも理解できるような独特の言い回しです。

もう一つ重要なことは、やろうとしていることが、全て、人口増加時代の量的拡大を狙っていることです。そうではなくて、『今後は、量や規模は追わない。これからは質を上げる政策を実行する』という政権党が現れれば、自民党(与党)であれ、野党連合であれ、大賛成です。

社会の潮流に逆らった政策はいくらやっても、成果につながりません。

立派な建物やインフラを造っても、それを使う人が極端に少なくなるわけですから、維持費や運営費も出せなくなります。外国人のインバウンド用のインフラ整備は大いに結構ですが。

しかし、なぜそうしないのかは、従来のやり方を踏襲するのは、安心で容易いからです。

従来の路線上にない新しい政策や施策は、前例がないので不安は付きまといます。もしかしたら、責任を取らされて、与党から野党に陥落することだって起こります。

これは会社の経営でも同じことで、製造物、事業内容、社会環境等が変わってきたのに、従来通りの経営を続ければ会社は潰れます。

国家の運営(経営)も、民間会社の経営もそういう面では、同じことと言えるでしょう。

さて、昨年、読んだ政治・経済についての本を紹介します。

デービッド・アトキンソン著

・『日本人の勝算』

・『国運の分岐点』

・『世界一訪れたい日本のつくりかた』

・『新・観光立国論』、

河合雅司著

・『未来の年表』

・『嫌いの年表2』

・『未来の透視図(目前に迫るクライシス2040)』

・『未来の地図』、

文芸春秋編

・『世界史の新常識』

・『日本の新常識』、

熊谷 徹著

・『ドイツ人はなぜ、年290万円でも生活が「豊か」なのか?、

NHKスペシャ取材班著

・縮小ニッポンの衝撃

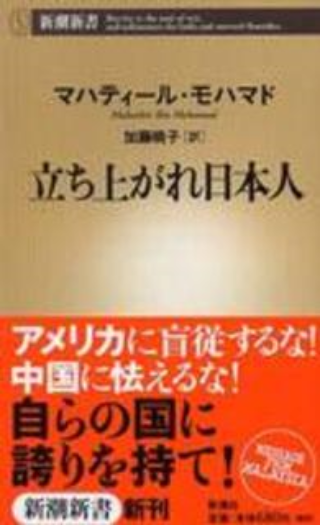

マハティール・モハマド著(マレーシア元首相)

・立ち上がれ日本人

など、現状、日本が置かれている、または直面している課題を直言しています。

どの本も、共通して言われていることは、今後、日本は急速に『少子化、高齢化が進み、その結果、先進国が経験したことがない未曽有の人口減少が訪れる。

日本は、現在、GDP(国内総生産額)で世界第3位ですが、人口が1億2700万人の状況に置いての話で、今後人口が急減する。

ここで重要なことは、GDP世界3位は日本国全体の総合力であり、国民一人当たりでみれば、現状で、先進国中27位という位置になっています。

要は、一人一人を見れば、世界の先進国中では低い位置、生産性が低いのです

一人の生産額(付加価値)が低いということは、日常の生活を見れば、他の先進国に比べて、豊かな生活ができないことを意味します。

そういう意味で、ヨーロッパ諸国を回れば分かるが、彼らは生活を楽しんでいるように見える。余暇の過ごし方や、港にはたくさんのヨットが係留され、レストランの外でテーブルを出して、ゆったり食事を楽しんでいる。日本では、そういう余裕というか、時間を楽しむ余裕は全くない。

ほとんどの人は、GDPが世界3位で、経済大国で、お金持ちの国だと思っている。

これから、子供が少なくなり、小学校や中学校が閉校になり、空き家が目立ち、にぎやかだった児童公園には一人も子供がいない、商店街はシャッター通り、近くのスーパが閉店した、そういう光景を見ると、今までと何か変わってきたことに気づく人が多いと思う。

そういう状況や、危機を真っ先に受け止め、国家百年の計に取り組むのが政治家であり、政治だと思う。今の政治家は、公僕ではなく、自分のための活動をしている。これは選挙制度が変わり、中選挙区から小選挙区になったためとも言われているが、そればかりではないだろう。

政治家は、地盤、看板、かばんと言われるように、二世議員や三世議員が多くなり、政治家ではなく、政治屋が増えてきた。政治家を職業とする人が増えた。

お国のためという昔気質の政治家は何人いるだろう?

人口が減る社会が到来することは、免れない事実だ。それを受け入れるしかない。

そうなれば、人口、人数、『数や量』の規模で勝負する考え方はきっぱり辞め、人口減少社会でも豊かな生活ができる『質の政治・政策』に取り組みを変更しなければならない。

現実は変わらず、規模の拡大を図り、いろんな建物や施設を作り、ゼネコンを潤すような政策は全く未来志向ではない。

古代オリンピック発祥地、ギリシャのアテネに行けば、近代オリンピックを開催したオリンピック競技場があるが、その施設(設備)は、質素で、そのまま使っている。

今年の東京オリンピックの国立競技場は、前回の1964年の東京オリンピックに作った国立競技場を壊して、新しく建て直した。約3000億円の建設費がかかっている。

このことはほんの一例だが、日本政府の考え方は、まだ人口減少の未来志向のチェンジができていない。従来の人口大国日本の姿をそのまま踏襲して、政策を実行している。

だから、安倍政権は政策実現ができないのは、従来の延長線上の政策であり、今後の人口減少社会で、豊かな生活をおくる質への政策転換ができていないから、結果が出ない。

このことは、上の各書物の著者が、こぞって提唱し、警鐘を唱えている。

下に、金子氏のコラムが日経新聞に掲載されていたので、一部掲載させて頂いた。

金子氏も同様な警告を発している一人だ。

****************************************************************

金子勝著

「もう弾切れ 出口なきネズミ講に陥ったアベノミクスの末路」【2020年の日本経済を考える】

アベノミクスの3本の矢が放たれてから7年。デフレ脱却はいまだ実現せず、トリクルダウン(注;trickle-down effect;お金持ちが富めば、貧しい者にも自然に富がしたたり落ちるという経済論)も起きず、地方創生はほど遠い。景気回復どころか、国民生活は痛めつけられっぱなしだ。

批判の急先鋒に立つ立教大特任教授の金子勝氏(財政学)が斬る。

■薄商いの官製相場が常態化

アベノミクスは限界にきています。「2年で2%」とした当初の物価目標をズルズル先延ばし、日銀の黒田総裁は国会で9年間は未達だと事実上認めた。

目標も目的もないまま、財政赤字を垂れ流して金融緩和を続けている状態。

ひと言でいえば、出口のないネズミ講です。日銀は国債市場の半分ほどを買い付け、最大の買い手になっている。株式市場にしてもETF(上場投資信託)の8割近くを買い占めています。買いを止めた途端に国債も株価も暴落し、金利が上昇して日本経済は壊れてしまう。破綻を避けるためには買い続けなければなりませんが、もはや弾切れです。

国債買い入れは2013年が年間60兆円。17年49兆円、18年33兆円、19年は30兆円に届かない。ETF保有は28兆円ほどに上ります。市場から一般投資家が離れ、薄商いの官製相場が常態化。アベノミクスの副作用は凄まじく、市場は歪んでしまった。

安倍首相は資本主義を否定するような経済失策をいまだに成果だと強弁している。

7年間のアベノミクスの果てにどんな悲劇が待ち受けているのか。

実体経済を無視して国債や株価、不動産価格が上昇するのは非常に危ない傾向です。銀行危機とバブル崩壊に襲われれば、日銀の政策はマヒ状態になるでしょう。

日銀が16年2月にマイナス金利を導入以降、超低金利で銀行の収益は猛烈に悪化している。中でも地域経済が疲弊している地銀や信金などは体力がさらに衰え、貸家建設などに貸し込んでいる。

高齢者の資産運用先としての貸家建設や東京五輪需要も重なり、不動産バブルが出現していますが、五輪前後には外国人投資家が逃げ出す兆候が表れるでしょう。

産業創造、賃金上昇無くして経済再生なし

米中貿易戦争の影響も深刻です。頼みの中国需要が細り、18年後半から輸出額はマイナスに転じてしまった。

もっとも、輸出がダメになっている背景には、日本の産業が先端分野で負け始めているせいでもあります。超低金利のアベノミクスでゾンビ企業が生き残り、東電や東芝などの問題企業は日銀が社債を買って延命させる。こんなやり方では産業の新陳代謝が起きず、衰退を加速させます。産業衰退をごまかし、経済の屋台骨である輸出企業を支えるため、金融緩和で円安に誘導し、企業は賃下げに走る。このパターンが20年間続いています。

OECD(経済協力開発機構)統計によると、日本人の時間当たりの名目賃金は過去21年間で8・2%も下がり、先進国で唯一のマイナス。実質賃金では10%減。中間層が解体され、貧困層を増大し、格差が広がっている。やがて年金財政も破綻させていきます。

実質賃金の継続上昇にカジを切らないと、日本経済は再生できない。ですが、大企業の経営者は円安の恩恵で得た儲けを内部留保としてため込み、自社株買いや配当に回して株価をつり上げる。彼らの多くは高額報酬に加えてストックオプションも得ています。自社株が上がれば、実入りが増える。まさに今だけ、カネだけ、自分だけ。

寂しい資本主義が蔓延してしまったこの国は、遠からずダメになっていくでしょう。 *******************************************************************

年始に当たり、今年は東京オリンピックが夏に開催され、その後、経済状況は悪化するという見方が多く、その打開策として、衆院の総選挙が行われるかもしれない。

新しい人口減少社会の在り方を描ける政治家や政党に政治や行政を託したいものだ。

その時間的余裕はあまり残されえていないというのが、上記の識者の共通の意見だ。

さて、結果はどうなるか?

|

2019年12月25日(水)

テレビのコモディティー化に驚く

自宅の居間のテレビは、Panasonicの大画面50インチのプラズマテレビの最後の型式のフルハイビジョン(1920×1080)を使っている。消費電力は360W程度だ。当時の液晶テレビの50インチは200W程度。

液晶テレビとの競争に敗れ、Panasonicのプラズマテレビは市場から完全に消え去った。

今思えば、松下電器産業時代に蓄積した1兆円を超す社内預金(当時は松下銀行とも言われ、資金は超潤沢だった)をつぎ込みながら、あっという間に、ドブに捨てた経営責任は誰がとったのだろうかと、未だに経営者の責任追及がされず、従業員だけが早期退職やリストラで賃金が下がったりした理不尽で、不可思議な話だった。これでは会社の盛り上がりは期待できない。

松下電器はその頃から本来の幸之助創業者の理念からずれて、おかしくなり、今なお、その後遺症が残り、会社経営はダットチロールし、四苦八苦している。

将来技術を見通す眼力は経営者に求められる大切な識見だと思う。

しかし、大企業には経営者をサポートする部隊(研究所や経営企画室など)がそれぞれの専門家として働いている。経営者自身が、あらゆる面で、その道の専門家というわけにはゆかないので、しっかりしたサポータが支えている。しかし、経営トップがサポータの言うことを聞かずに、自分の思い込みや、自分の考えに合う耳障りの良いことを進言する人材を登用して、他の冷静な判断をし、諫言する部下の話は聞かない場合が多い。技術の領域は非常に広がり、専門家の意見を正しく素直にくみ上げることができる人柄が大切になる。

もう一つは、決断したことは、成功するまで粘ってやり切ることだ。成功は継続とも言える。

決断し、船に乗ったのだから、船が沈没の瀬戸際でも、何か策はあるという強い意志を持ち、最後までやらなければ、物事は成就しない。

粘って取り組んでいるつもりでも、自分がそう思っているだけで、他から見ればもっといいやり方があるという粘り強さと、強靭な精神力と、謙虚さや素直さが要る。

また、うまくゆかないときは、強い姿勢を示して、明るく担当者軍団を引っ張れるかどうかだ。

何か解決策はあるはずだ。陽転志向も大切だ!

その点、見習うべきは、韓国のSUMSUNG電子やLG電子の経営戦略だ。

松下電器は、幹部研修会などで、高名な社外講師を招聘して、アメリカの超一流企業の経営戦略などを学ぶ(MBAもその一つ)ことが多かった。アメリカは多民族国家なので、アジア各国と国民性が大きく異なる。そういう米国の経営戦略を参考にするのは結構だが、日本、しかも自社の経営戦略に真似し、どう適合させ、取り入れるかを学ぶのは、後追いや、風土の違いから失敗すことが多い。例えば、IBMのガースナー会長、GEのジャックウェルチ会長など、そうそうたる経営者の戦略を日本の学者や大学教授が学び、それを披露するという形が多かったことを覚えている。

日本は先行した技術を持ちながら、なぜ、SUMSUNGや、JG電子に負けたのかを謙虚に学ぶべきだ。

話が横に逸れたので、本論に戻す。

その後、液晶テレビ・プラズマテレビの後、有機ELテレビが開発され、あっという間に、50インチや75インチの超大型の有機ELテレビが製造できるようになった。もちろん従来の液晶テレビも技術開発が進み、65インチや80インチという超大画面テレビが店頭に並んでいる。

有機ELテレビも液晶テレビも、画像は大変きれいになり、両社とも4Kテレビが出回っている。

パッと目にはそん色がないが、映画などの画像をじっくり見ると、そのわずかの差が分かる。

その違いは、有機ELテレビは暗い部分(黒の部分)が真っ黒に表現できる。

有機ELは構造上、素材自体がRGBの3元色を発光するので、発光材料に電圧をかけなければ、光が出ない、すなわち真っ黒になる。

これに対して、液晶テレビは、ごくわずかであるが、真っ黒にならず少し明るさが残っている

液晶テレビは、液晶板の後ろに、以前は細い管の蛍光灯はたくさん並んで照明していたが、今は白色のLEDをたくさん並べて光らせ、液晶板が光の透過シャッターの役割をしている。シャッター(窓)が開いている時は明るく光り、シャッターが閉じている時は暗くなる。

その極く小さな窓(ドット)にRGB(赤・緑・青)のフィルターを張り付けて、光の3原色でカラー表示する構造になっている。

以前のプラズマテレビは、微細な小部屋の中で、紫外線を放電させてそれを蛍光塗料に当てて、RGBの3元色を発光させていた。この時、放電の種火として、ごくわずか電圧をかけて放電させていたが、これがうっすらボヤっと光が漏れた。液晶のシャッターからの光漏れと同様なこと。

これに対して、有機ELは全く黒は黒で表現されるので、画像は大変くっきりときれいだ。

もう一つ、有機ELと液晶テレビの違いは、消費電力である。自発光型の有機ELは、以前のプラズマテレビと同様に、画面の明るい時と暗い時で、消費電力が変化する。だから消費電力表示は一定の基準値(平均値)「で表示することになっている。

消費電力は、液晶が一番少なく、有機EL、そしてプラズマという順番になる。

有機ELの原理は、材料自体がRGB発光する材料を使うので、フィルターは不要だ。光が直接出てくるので明るい。しかも有機ELの発光材料の発光効率が次第に良くなってきたここと、合わせて材料の寿命が延び、液晶テレビを変わらないようになったので、こういうテレビが商品化できた。

現在は殆ど、韓国のLG電子、SUMSUNGや、中国の一部、メーカが製造している。

しかし、この有機ELも、開発当初は群馬大学や企業が先行的に研究開発した技術だ。

前置きはここまでで、言いたいことは、自分の小部屋(書斎?)のテレビを20インチ液晶から32インチに入れ替えた。

写真の『おはよう関西』の画面のテレビ

中国のHISENSE(ハイセンス)というメーカで、東芝の画像処理エンジンを導入して造っているそうだ。

液晶表示板はどこのメーカか知らないが、ハイセンスが作ったものかもしれない。

液晶表示板は、IPS液晶となっている、IPSは視野角が広く、正面の画面と同じように横から見ても色が変わらない特徴があり、確かにそのとおりきれいな画面である。

この32型液晶テレビが、地デジ2チューナ、BS/CS受信、リモコン付きで、AMAZONで、なんと19,800円(税・送料込み)で売っていたので買ってみた。

使ってみて、まったく問題はない。色もきれいだ。音もまともだ。

画面にピンホール(抜け、光点)もない。

リモコンも日本製と同じように使いやすい。しかも、3年間保証付き。重量は4kg程度

こんな商品が製造・販売ができる時代になった。

まさに、テレビはコモディティー商品の先端を走っている商品になった。

この値段で作って売るのは日本製では全く無理だろう。

少なくとも、4万円ぐらいはするはずだ。

今まで使ってきたSHARP20インチは、約10年前に64,800円で買った。重量は7.6kg。

画面面積は2倍で、重量は半分で、価格は1/3というスペックだ!

これがグローバル時代の競争で、怖さだ!

下の写真の左のディスプレイは、27型パソコン用液晶ディスプレイ(台湾製;BenQ)。

その他、アマチュア無線機器や、プリンターや、CDプレーヤ、ノートブックPCが並ぶ。

余談だが、上の写真の石油ファンヒータ(ダイニチ)、横にある黒い箱が、スーパーウーファ(超低音再生用スピーカボックス)、その上の白い箱は、イオンクラスター空気清浄機、テレビの左右に、YAMAHA モニタースピーカー NS-10M を置いてある。

アンプは、右のNS-10Mの右隅の弁当箱のようなゴールド色の小さな箱。

これが現状のシャック(兼)書斎だ?

|

2019年12月21日(土)

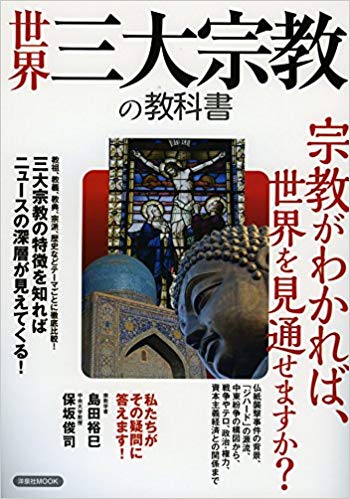

世界の3大宗教について

洋泉社MOOK本

定価:本体1200円+税

今年も残り10日となりました。年齢を重ねるに従い、歳がいくのが益々早く感じます。

今年はいろんなことがありました。特に7月に手術し、10日ほど入院し、無事に落ち着きつつあります。その後、血糖値が上がり、糖尿病の検査のため11月12日から26日まで検査入院をしました。今まで入院は胆石を腹腔鏡で手術したことがありますが、今年は2回、入院をしました。医学の進歩を有難く実感しています。

さて、上の写真の『世界三大宗教の教科書』という本を読みました。

特に宗教に興味を持っているわけではありませんが、最近、中近東問題やIS(イスラミック・ステイト)など、各地で紛争を引き起こしていますので、中でもイスラム教がどういう宗教なのかを少し調べたかったからです。そのさわりの紹介をします。

一般に、『世界の3大宗教』とは、キリスト教、イスラム教、仏教が挙げられます。

各宗教と信者数と比率の概数をお示しますと、

・キリスト教は、23億人で、33%

・イスラム教は、15億6000万人で、22.5%

・仏教は、4億7000万人で、7%

・ヒンズー教は、9億6000万人で、14%を占めます。

私たちが、一般的に言う『世界の3大宗教』と、信者数で言う3大宗教とは違うことが分かります。むしろ、4代宗教というべきかもしれません。

なぜ、ヒンズー教が3大宗教にカウントされないのでしょうか?

それは、『世界の三大宗教』という広がりで見れば分かりますが、ヒンズー教はインドの地域宗教(土着宗教)ですから、インド限定の宗教で、『世界の宗教』とは言えないのです。

インドは中国と並ぶ人口大国ですから、ヒンズー教徒が非常に多いのです。

実は、ヒンズー教という宗教は、古来から伝承されてきたバラモン教や、その他の土着信仰が混然一体となった宗教です。

それ以外の宗教としては、中国民族宗教(土着宗教)が4億7000万人で7%、その他が17%となっています。

さて、『世界の3大宗教』ですが、何が一番古いか、ご存じでしょうか?

仏教は、BC4~500年ほど前に、本名;ゴータマ・シッダルタがインド東北部の、ヒマラヤ山脈の麓の小国の王子として生まれました。「釈迦牟尼(シャカムニ)」という尊称は族名に由来し、「ムニ」は「聖者」も意味だそうです。(仏陀・ブッダ)という尊称は「悟った者」という意味です。ブッダは心理を悟ったのです。

。豊かな家柄に生まれ、結婚もし、不自由なく暮らせる身分でありながら、自ら家を出て、修行に励み、悟りを開いたのです。だから仏教は、あくまで自己が修行を通して悟りを開くというルーツがあるのです。その後、弟子たちが仏陀の教えを経典にまとめ、宗教の形となりましたが、当初は仏陀の口伝によって布教活動をしました。

どの宗教でも同じですが、教祖が悟りを開いて弟子に伝え、教祖が生きている間はまとまって布教活動をしますが、教祖が死ねば、弟子たちが、自分流の考えや悟りを持って行動します。

そこで、いろんな宗派が生まれます。

仏教はインドで生まれましたが、土着のバラモン教やヒンズー教の迫害などがあり、インドからスリランカ(元セイロン島)に伝わり、そこから東南アジア方面に伝わったのが、上座仏教(以前は小乗仏教)です。上座仏教は、仏陀の教えを忠実に守って、在家は認めず、僧侶になるには出家することが、今も求められます。

ですから、僧侶は厳しい戒律を守り、出家して俗世間から隔離された寺院で生活することが求められ、妻帯も認められません。

こういう厳しい修行に身をささげる人が少なく、逆にそれだけ、僧侶は民衆からは崇められる存在になっています。寄進や布施により信仰に身に捧げています。

スリランカから、タイ、ベトナム、ラオス、カンボジアなど東南アジ諸国に広まりました。

『仏教の発祥地でありながらヒンズー教のインド』は随分違うな!という感じを受けました。

スリランカから北方に伝わって、大きく開花したのが大乗仏教です。「大きい乗り物」という意味で「大乗」と言うそうですが、これは仏教を信じる人は誰でも救われ、仏教徒になれるという、いわば信仰に入りやすく解釈した宗派で、在家も出家もどちらでも受け入れるという門徒を広げた宗派です。だから、信者数が急速に増え、チベット、中国、朝鮮、日本に伝わり、沢山の宗派が生まれました。

さて、『世界の3大宗教』の残りは、キリスト教と、イスラム教です。

キリスト教は、BC元年前後に生まれた宗教で、イエスはユダヤ人の父ヨセフと母マリアのもとに生まれ、キリストの聖典は『新約聖書』によると、マリアが大天使ガブリエルのお告げのとおり処女のまま精霊により神の子を身ごもり、ヨセフの夢の中に天使が現れ真実を告げたうえ、生まれた子をイエスと名付けるように命じたという話が載せられています。

今日、単にイエスではなく、「ナザレのイエス」や「イエスキリスト」と呼ばれることが多いです。

「ナザレのイエス」はヨセフがガラリア地方のナザレ出身で、イエスもそこで成長したと考えられること。「イエスキリスト」という呼び方は、「救世主」を意味する「メシア」のギリシャ語読みに由来するそうです。

このキリスト教の発祥は、実はユダヤ教にルーツがあります。

ユダヤ教は厳しい戒律を守る宗教で、信徒はユダヤ人です。経典は『旧約聖書』で、このユダヤ教からキリスト教が生まれました。キリスト教は、ローマ帝国に認められ、4-5世紀以降、急激に発展、拡大しました。

その後、ローマ帝国が弱体化し、600年頃にユダヤ教やキリスト教の教えを汲んだイスラム教が生まれました。

イスラム教の教祖は、ムハンマド(マホメット)です。アラビア半島西部のオアシスの町、メッカの出身です。

40歳の頃、メッカ付近のヒラー山の洞くつで瞑想中に、神から預言者に指名されます。

預言者とは、天使を通じて下された神の言葉を預かり、人々に伝える役目を負わされた者のこと。

イスラム教では、人類の祖、アーダム(旧約聖書のアダム)に始まり、ノア、アブラハム、イエスなど多くの預言者がいる中、ムハンマドを「諸預言者の封印」「最後の預言者」として最高位に位置付けています。すなわち、彼以前の預言者が伝えきれなかったことを補い、人々に誤って認識、伝承されたことなどを修正する役目を担ったのがムハンマドというわけです。

ブッダやイエスと違い、ムハンマドには妻子がいました。

世界三大宗教には共通点と非共通点が存在します。

共通点は、

①教祖の生まれと境遇;小国の王子(仏教)、大工の息子(キリスト教)、孤児(イスラム教)

②

③

非共通点

①神からのお告げ;キリスト教、イスラム教;ユダヤ教に由来している

②自らの悟りを開いた仏教

③一神教『絶対神』

④偶像崇拝、イコン崇拝、

⑤啓示宗教(キリスト教、イスラム教)と非啓示宗教(仏教)

啓示とは、何かの究極的な真理が神から人間に示されること。

仏教では、自らの「悟り」を開くことで、何者からも啓示を受けていない。

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の共通点は、一神教で、『絶対神』を信じる点です。

キリスト教は生まれた時から、普通の人と違った神業を見せて、人々の驚きを誘ったのですが、イスラム教を始めたムハンマド(マホメッド)は、自分が悟りを開いたのではなく、ある時、神からお告げがあり、それを伝える役目を仰せつかったという立場です。

イスラム教のルーツは、ユダヤ教やキリスト教にあり、特にキリスト教とは兄弟の宗教です。

しかし、現在では、いろんな諍いや戦争をして、互いに憎み合っています。

次回は、もう少し詳しくお伝えします。

良き新年をお迎えください。

Have a Happy New Year.

|

2019年10月16日(水)

台風の被害の拡大について

今年は台風15号が、千葉県に集中的に被害をもたらした。15号は風の被害が大きかった。

また、先日の台風19号は、、特に広範囲に及ぶ豪雨で水害が発生した。従来は台風の大雨で河川が氾濫しても、床下浸水したという程度の被害が多かった。ところが今回の台風19号は、猛烈な豪雨で、河川の堤防が切れ、そこから大量のドロ水が流れ出したため広い範囲が床上浸水した。

今も思い出すことがある。

昭和24年7月18日、和歌山地方に想像を絶する700mmの集中豪雨が降り、有田郡を流れる有田川が氾濫し、さらに堤防が決壊して、下流の田んぼに大洪水が流れ込み、成長した稲が全部だめになり、民家もぷかぷかと浮かんで流された。上流の山が崩れ、大きな樹木が流れだし、それが橋や鉄橋の橋脚を破壊し、大変な災害であった。70年近く前の大昔のことを、今もなお鮮明に記憶している。

当時、小学生であった。同級の女の子が流されて亡くなった。悲しい出来事であった。

その後、有田川は堤防がかさ上げされ補強された。流された稲作の田んぼはミカン畑に作付け転換した。水害前は、秋になると田んぼが黄色く実りの秋を肌で感じることができた。その広々とした田んぼの道を秋祭りの神輿や、神楽や、笛太鼓の山車で練り歩き、大変にぎやかな年中行事だった。

今も秋祭りは行われているようで、先日、祭りの時に食べる紀州有田独特のお寿司『なれずし』が田舎から届いた。大変懐かしい味で、昔と変わらなかった。

これは、サバを1週間ほど塩漬けし、塩出しをしてから、10cmから15cmぐらいの細長く握ったご飯の上に、その塩サバを乗せて、あせの葉で巻いて、それを桶にびっしり並べて漬け込む。

4、5日で発酵し、独特の匂いがするが、食べ慣れた者にとっては大変おいしい寿司だ。

先日、琵琶湖の竹生島に行ったとき、帰りに『鮒ずし』を買ったが、ものすごく高価で、帰って食べてみたが、紀州の『なれずし』の方が味わい深いかった。

さて、前置きはこの辺で終わるが、最近気にかかっていることがある。

今、住んでいる交野市を流れる『天の川』も以前までそういう状態(風景)になっていた。

それは、川床の有様だ!

川床に木が何本も生えたままになっていて、そこに少し水が増すと、木にごみが引っかかり流れが悪くなる。長年放置すると、木が大きくなり太くなり、ますますこの周辺には土砂が溜まり、川床が浅くなる。

今回の水害があった川の画像をテレビで見ると、川床が土砂で浅くなっているところが殆どだ。川の許容流量が川床が上がったために減っている。これが大きな原因だと思う。

河川敷公園などと言って、川の半分近くを運動場や、野球場や、ゴルフ場などに使われているところをよく気かける。この近所では、枚方、寝屋川市付近の淀川河川敷が有名だ。

これは川床が上がったところに作っているので、当然、川の流量が減る。

さらに、地球温暖化で海水温度が高くなり、海面から大量の蒸気が発生し上昇気流になると熱帯性低気圧になる。これが台風の卵だが、水温が従来より1、2度高くなれば、蒸発量は大くなり、巨大な台風となって大雨を降らせる。

まとめると、

①降水量が今までと違って、大きく増えてきたこと;海水温度の上昇;地球温暖化

②河川の川床が上がって、許容流量が減ったこと;川床の清掃をしていない

③河川の近くに民家が増えたこと;核家族の増加

大きな被害は上の3つの要因によると考えられる。

『上流にダムを造り、短時間の降雨量を吸収する』案が、こういう被害の度に必ず言われる。

水害があって儲けるのは、ゼネコン(大手建設会社)だ。

昔は、『風が吹けば桶屋が儲かる』と言われたが、今は『台風が来れば、ゼネコンが儲かる』と言える。巨大なダムは、豪雨をある時間は吸収できる。しかし、ダムの命は短い。堰堤はコンクリートで崩れないとしても、周囲の河川から流入する土砂で埋まって行くので、底が上がり、ダムとしての貯水量が減る。そうなればただの堰だ。

この理屈は、河川も同じだ。

であれば、ダムを造る費用で、川の石や砂利や砂を浚渫(しゅんせつ)し、生コン業者に引き渡せばいい。

以前、有田川は採石船が動いていて、ダンプカーが砂利や砂を搬出していた。採石した川床は深くなり、水泳などはできない。採石後の深みは周囲の土砂をブルドーダで均せばいい。

現在、生コン用の石や砂は、山の岩を削岩工場に送り、砂利に砕いて使っている。

砂は生コンに欠かせない部材なので、以前、海砂を使ったことがある。海砂は塩分を含んでいるので真水で洗って使うが、この塩分除去が十分でなく、鉄筋が早くサビて、コンクリートの耐用年数が短くなり大問題になった。

その後は、砂まで採石場の粉砕機で砕いて作っている。

川にはたくさんの砂があるので、これを使えば一石二鳥だ。

なぜ浚渫しないのか?

多分、河川法とかいう法律で、『川の砂や砂利は取ってはいけない』ことになっているはず。

しかし、浚渫して、川床を下げる作業をしないと、洪水は今後も起きる!。

洪水が起きると、ダム建設や、川岸(堤防)のかさ上げなど、すぐ護岸工事の話が出る。

政治家はゼネコンと親しいので、そういう発想につながるのだろう。

何が抜本的な対策かを考えてほしいものだ!!

川が氾濫し、堤防が決壊し、大量の土砂を含んだ洪水が民家を襲っている映像をテレビで見ていると、昔の有田川水害と大きく違うことを発見した。

それは、濁流が急流となり民家を襲っているが、家は流されず建ったままになっている。最高水位が4mもあり、しかも結構流れが早い中で、木造家屋そのものは流されていない。

昔は、濁流の川を家が何軒も流され、屋根に人が乗っている光景を目にした。

また田んぼが川のように洪水が流れ、木造の民家は殆ど浮いて流された。

この違いは何なのか?

多分、現在の建物は基礎コンクリートでしっかりした土台を築くこととなっているので、水の流れに対して基礎が持ちこたえているのだろう。

家は浸水して泥まみれになったが、建物自体はしっかり残っている画像をテレビでよく見る。

これは不幸中の幸いかもしれない。

|

2019年10月12日(土)

巨大台風が襲ってくる背景は?

台風19号が今日夕刻から夜に大型で非常に強い勢力のまま、静岡県から神奈川県付近に上陸しそうな状況です。この台風

今回は九州や四国や近畿地方は直接的な風の被害から免れそうです。

アマチュア無線家にとって、雷と風が二つの脅威です。先日、タワーからアンテナを撤去しましたので、どんな風が吹いても大丈夫な状態にしています。

台風19号は、現在(12:50)、中心気圧が945hPa、中心付近の最大風速が45m/秒、速度は30km/時となっています。中心気圧は一番強かった時で、905hPaという状態でしたから、最大風速は次第に衰えつつありますが、現状の45m/秒という数字は、電柱が設計基準の耐最大速度が40m/秒ですから、上陸付近の電柱はなぎ倒されてもおかしくありません。もちろん、屋根瓦は木の葉のように飛ぶでしょう。

先般の台風15号が東京湾を通過して千葉市付近に上陸した時の規模は、960hPa、最大風速は40m/秒でした。それで、あれだけ大きな被害が出ましたので、19号が予想を超えるような被害が出ないことを祈りましょう。

和歌山県出身ですので、子供の頃は、年に一度は台風が来て、収穫前の田んぼのイネや、ミカンの実に傷をつけたり、ひどい時は、ミカンの木が倒れる被害が出ました。その時は、屋根瓦が飛んで、瓦屋にリアカーで瓦を買いに行ったことを覚えています。

そういう強烈な台風を子供の頃(小学生から高校生まで)に経験した身にとっては、その後、京都から大阪に住んで約50年以来、強烈な台風に見舞われたことがありませんでした。

昨年の台風18号で、屋根瓦が何か飛んできたものに当たったのでしょうが、瓦に割れが見つかり、つい先日業者に頼んで修理を終えたばかりです。さいわい、雨漏りがなかったのと、我が家の周辺でも瓦が飛ばされブルーシートをかけた家がたくさんあり、なかなか瓦が手に入らないということで、ずいぶん待ちました。今は完全に修理を終えましたので安心です。

さて、近年の台風が巨大化し、猛烈とかいう表現される台風が年に一度ほどやってくるようになりました。これは地球温暖化の性だと思いますが、それを分かりやすく解説した記事を見つけましたので、一部を紹介します。

****************************************************************************

猛烈台風が次々襲う必然性

10/11(金) JBpress 伊東 乾

海水温が高くなり、発生する台風が増え巨大化、猛威化している。 またしても台風です。

19号も日本上陸の可能性があるらしい。

「もう10月だよ。しかも半ばに差しかかっている。どうして台風なんだよ!」

これが「気候変動」そのものにほかなりません。地球環境は本格的に変わってしまった。

セクシーとかクールとか、世迷いごとで何とかなるような話は、とうの昔になくなっている。

そのことを最初に確認しておきたいと思います。

千葉県を中心に甚大な被害を出したのが「台風15号」でした。

それから「台風17号」「台風18号」と連続して沖縄や朝鮮半島南部、日本各地を襲った嵐は、各地に大きな被害と爪痕を現在進行形で残し続けています。

台風15号の被害だけで、3.11の被害額を上回る見通しというのは早春の農閑期に襲いかかった津波以上に収穫を待つ農作物を直撃した秋の嵐の影響が甚大であったことを示しています。

農作物だけではない。停電は漁業にも深刻な被害を与えました。

停電は、冷凍庫の製氷機を、まるごと止めてしまいます。生け簀のポンプも止まってしまい、魚が窒息して死んでしまう。早期であれば出荷も不可能でないかもしれないけれど、冷凍庫も製氷機も動かない。死んだ魚を腐るに任せるしかない・・・。

気候変動の影響というのは7月や8月ならまだしも、9月、10月になっても夏日が続き、台風が

繰り返し押し寄せる。そのたびに老朽化した各地のインフラを直撃し、農作物や水産物に致命的な打撃を与え、河川敷にとめた駐車場の車をまるごと水没させ、押し流す光景を目の前の現実として映しています。

「CO2削減、ピンとこないね」という無頓着で低い知識層に対して「ク―ルで」「セクシーな」キャンペーンを打つといった話で、何とかなるような状況では全くありません。

■温度上昇を「比熱」で考える

天気予報を見ると、南太平洋で発生した熱帯低気圧がフィリピン近海の温度の高い海の上で発達し、台風19号は今年発生する台風の中で最大規模になりました。

千葉を直撃した台風15号よりも、もっと大きな台風がこれからやって来ます。進路によってどのような被害が出るかはまだ分からない状態です。

どうしてこんなことになっているのかを考えてみましょう。

正直言って、34~35年ほど前、私自身が大学生だった頃、「地球温暖化」「CO2排出」などに

関してピンときませんでした。大学4年の時、ある先生のリポートでCO2の温室効果に関する問題が出て、調べたのを覚えています。しかし、あまり実感は湧きませんでした。気温が上昇していないわけではない。ただ、その上昇は極めて緩やかで、20歳過ぎの私の了見では問題の所在や深刻さがよく分からなかった。そういう子供に対しては「セクシー」で「クール」なキャンペーンも有効だったかと思います。

しかし「クール」にしていたのは別の要素だったのです。サイエンスを冷静に考えてみます。

「空気」は比較的温まりやすく、かつ冷めやすい物質です。

湿度100%の空気1キログラムを1度上昇させるのに必要なエネルギーは1030J(ジュール)ほどです。これが湿度0%、乾燥した空気になると1005Jほどと、さらに少なくて済みます。

「ほど」と書いているのは不正確ではなく正確を期すためで、実際は温度や圧力が違うと変化します。「ボイル・シャルルの法則」として高校で教える内容に繋がってきます。

よく、「鉄は熱しやすく冷めやすい」と言われます。1キログラムの鉄を1度温度を上げるのに必要なエネルギーは444Jです。これが銅になると385J程度、金だと129Jくらいと、どんどん温まりやすくなります。このような「物質の温まりやすさ」を「比熱」と呼んでいます。

■バカにできない水の比熱

銅の鍋でシチューなどを煮込むと熱のとおりがいいわけです。欧州のシェフは「アカの鍋」を愛用するのはこのためです。

また歯医者さんが金歯を用いるのは、装飾品として金が高価だからではなく比熱が低いので違和感が少ないのが第一の理由と言っていいでしょう。

さて、そんな中で「水の比熱」は4200Jほどで極めて高いことが広く知られていると思います。水は人間の生活になくてはならないものですから、これを基準として、「水1グラムを大気圧のもとで摂氏14.5度から15.5度に温度上昇させることができる熱量」として、4.184Jのエネルギーを「1カロリー」と定義しています。

この「カロリー」はダイエットなどで日常生活にもよく使われる単位です。「一日に必要な食物のエネルギー量は2600キロカロリー」「ダイエットしたいのでこれを基礎代謝ぎりぎりの1500キロカロリーに絞らなくちゃ」「糖尿病で食事制限、お茶碗一杯のごはんは約120キロカロリー」なんていう量です。

ごはん1杯のエネルギー量とは、それを完全に消化したとき、水120キロを1度、温度上昇させることができる程度、あるいは水12キロを10度、温度上昇させることができる程度ということになります。意外に思われるかもしれませんが、生物、特に恒温動物が体温を維持するには結構莫大なエネルギーが必要なのです。

成人が1日に必要とする栄養が1500キロカロリーとか2600キロカロリーというのは、1500=50×30 とか 2600÷36=72.2・・・などと計算してみると、50キロの水を30度に温度上昇させる、あるいは体重72キロの身体を水と考えて、それが0度から36度まで体温上昇する(というのは生物学的にはナンセンスですが、物理化学のザル勘定は成立するわけで)のに必要な熱量・・・と感じが掴めるかと思います。

要するに水は空気よりも4倍も、温まりにくい。これは「温まりにくい」のと同時に、一度温まったら「冷めにくい」ことも同時に意味します。

私たちは冬に「湯たんぽ」にお湯を入れて使った時代があります。夜準備して朝まで生暖かいことを覚えているでしょう。

病気をすれば氷枕を使い、金属はひやりとしますがすぐに温まってしまいますので決して鉄の枕は使わないのです。

ステーキ店の鉄板は、初めこそジュージューと美味しそうな音を立てますが、1~2分もする急速に放熱して、食事が終わる頃には手で触ってもやけどしない温度まで冷めます。

物理現象は正直で嘘をつきません。

いままでは、地球の大半の表面を囲む熱しにくい海水温度が上昇することで、温まりやすい気温の上昇を抑えていたのです。

それが逆転してしまったことが、いま日本列島を直撃している台風の直接的な原因と考える

ことができるでしょう。

■冷却水が熱源に変わるとき

人類が第2次世界大戦後の高度成長期から急激に排出してきた温室ガス、その他の温度上昇効果は、初め大半が「水」という、より温まりにくい物質が吸収してくれていたのです。

つまり「海」が「冷却水」クーラーの役割を果たしていました。別段「クールな環境対策」などというポエムは必要がなかったのです。

気温は上昇しやすいけれども冷めやすい。大気と接する広範な水が熱を吸収してくれれば、気温の上昇は微々たるものとなり、海水温の上昇もほとんど目立たない。「地球温暖化」や「気候変動」は大したことではないと多くの地球市民が軽く考える道理です。

米国のドナルド・トランプ大統領のようなポピュリストは企業営利を優先させたかもしれない。

しかし、一度温まった水は冷めにくい。それは北極や南極の氷を溶かし、海流に変化をもたらすとともに、赤道直下の海水の温度も確実に上昇させてしまう。

太平洋や大西洋は、まだ北極、南極と繋がっているので「氷で冷ましてもらう」ことができますが、それができない海があります。例えばインド洋。赤道から北に水が流れようとしても、ユーラシア大陸がありますから「氷枕」で熱を冷ますことができません。つまりインド洋をクールにする熱の逃げ道がないのです。当然ながらセクシーな熱の逃げ道などというものもありません。

あるいはフィリピン海、やはり中国から日本列島、カムチャツカ半島に至る陸地の存在で、温められた海水は冷却されにくく「熱源」としての海が成立してしまっている。

いままでは「冷却水」として機能していた海が、南太平洋で生まれた「熱帯低気圧の子供」を、大きく成長させる「揺籃」に変化し、巨大な台風に育て上げたうえで北半球に送り出すようになっている。

クールではなくホット、セクシーではなくバイオレントな暴風雨となって日本や韓国を直撃し電柱を倒し屋根を吹き飛ばしている。

ちなみに米国テキサス州、ヒューストンなどで深刻な被害を生み出しているハリケーンや集中豪雨も、ほぼ同じメカニズムで「育てられた」ものと理解できます。

この場合は北アメリカ大陸、フロリダ湾など熱の逃げ場のない海域の「ひなた水」が「人類史上かつてない規模」のハリケーンを作り出している。

いまになってみると2017年、つまり「温暖化は虚妄」とうそぶいたドナルド・トランプ大統領が当選した年が臨界点となって、地球環境、気候はすでに変動してしまった。ギアは「冷却水」から「加温水」へと倒されてしまった・・・。

このように過不足なく「気候の変動」を考える必要があります。日本列島の気候も同様に考えて対策を立てる必要があるでしょう。2017~2018年以降、大型化傾向が高まっていた台風は2019年、明らかに従来と違う状況を示しています。

「そういう年もあるさ、また来年は風向きが変わるだろう」と風任せ、運任せに考えていいほど、一過性の出来事でないのは、インド洋やフィリピン海の温められた水の熱を逃がしてやる「低温熱源」がないことから明らかです。

では、そうした余剰のエネルギーはどこに行くのか・・・「台風」にほかなりません。

「エネルギー保存則」は全宇宙で厳密に成立する自然法則です。

日本で電柱を倒したり、屋根を吹き飛ばしたりする台風の猛威も、それにエネルギーを供給するリソースがなければ決して育つことはありません。

フィリピンから東シナ海にかけての海は「温まりにくい」水が「冷めにくく」なるまですでに十分に加熱されてしまっている。

偶然や一過性の出来事で、台風が続々と生み出されて沖縄や朝鮮半島、日本列島を襲っているわけではないのです。加速へのギアはすでに入ってしまった可能性があります。

2020年、またそれ以降の日本列島の気候はもっと変化してしまう高いリスクが懸念されます。

実直に備える必要があります。

***************************************************************************

まさに、上記記事に書かれたとおりです。

地球は人間の活動が穏やかであった時代は自然の矯正力が働き、自然界のバランスを取ってきました。最近は人類の活動が、世界的な大競争時代になり、異常に活発化し、このバランス点を超えたのです。アルプスの氷河がもうすぐ消えてしまうと言われています。北極内の氷や氷山が消え、一般の船舶が通行できるようになってきました。アジアからヨーロッパへの物資輸送には、時間的に大きく短縮でき、運賃も安くなるというメリットが叫ばれている反面、地球の温暖化が際限なく進むスパイラルに入ってしまいました。

地球を救うという世界的な取り組みが「地球環境開発会議」(地球サミット)で、178か国中172か国が参加しています。そして、会議を重ね、京都議定書やパリ議定書を基台に、COP24が合意されました。

国別約束(NDC)についてのパリ協定の規定 パリ協定では、すべての国が、達成しようとする国別約束(NDC)を策定し、国内の対策 を実施する義務を負い、5

年ごとに国連に NDC を提出する義務を負っています。

NDC は、その国の現在の目標水準を超えるもので、その国の最も高い削減水準を表すとされ、NDC を提出する際には、明確さ、透明性、理解を促すための情報を添付することが決まっています。

パリ協定では、目標が達成できない場合の罰則規定はありませんが、パリ協定が掲げる目標や目的に対し、全体でどこまで進ん だかを確認する機会を2023

年以降、5 年ごとに設け、その結果を踏まえて、各国はより強化された国別約束(NDC)を準備し、提出または更新することになっており、このしくみを

うまく実施することによって、各国の目標を引き上げられていくことが想定されています。

この全体の進捗状況の検証を「グローバル・ストックテイク」と呼びます。 次のNDC 提出のタイミングは、COP21 決定ですでに以下のように決まっています。

現在提出している NDC の実施期間が 2025 年までの国は、2020 年までに新しいNDC を提 出し、以降、5 年ごとに NDC

を提出するよう要請。

現在提出している NDC の実施期間が 2030 年までの国は、2020 年までに NDC を提出

または更新し、以降、5 年ごとにNDC を提出するよう要請。

各国は CMA 開催の 9~12 ヵ月前までに NDC を提出し、条約事務局は NDC 統合報告書 を準備。

これに対し日本は石炭火力発電所の新設を進めており、これが稼働すれば古い石炭火力発電所を閉鎖するというシナリオで臨んでいますが、そもそも世界の潮流は石炭火力発電所が炭酸ガス排出の最大の元凶と位置付けられており、今後の日本の電気エネルギー供給の大きな課題になる。

一方で、東北電力、北海道電力は送電線の送電電力量に余裕がないということで、太陽光発電や風力発電した自然エネルギー電力を送電線に接続する余裕がないと発表した。

しかし、現状は送電線に数十%の余裕があるらしい。なぜ電力会社が太陽光発電や風力発電した電気を接続できないのかは、現在停止中の原子力発電所が、将来再稼働した時の原発の電力を加えると、送電線に余裕がないから、太陽光発電や風力発電した電気が接続できないという話になっている。

送電線路は、日本の10の電力会社が所有しているので、各電力会社の方針により建設され運営されている。

小泉環境大臣に期待することは、経済産業省管轄の電力事業の抜本的見直しをし、電気事業法を環境の面から見直す方針転換を求めたい。

経済産業省は今まで、電力事業を監督してきた経緯から、電力会社との癒着があり、関西電力の福井原発の金品の授受などにまつわるような関係からも見えるように、裏のつながりが出来上がっているので、なかなか着手しようとしても前に進められない。進まない。

これを打ち破るのは、地球環境保護や、頻繁に巨大台風の襲来による被害を少なくする施策として、是非イニシャチブを取って頂きたい。

もし、小泉環境大臣が、安倍内閣の中で、これができれば『本物の大臣』として、次期の総理大臣候補に名実ともになれると思う。さて、それができるかどうか、注視したい。

昨日の衆議院予算委員会の辻本清美議員の質問に対し、小泉環境大臣の返答を聞いていると、『内閣に入れば安倍総理の方針に従うのが大臣の立場だ!』というような言い分を聞いた。

そうであれば、残念ながら、電力会社とスクラムを組んでやってきた電気事業の改革はできないだろう。

|

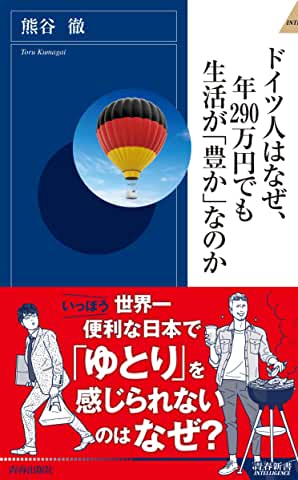

2019年9月16日(月)

『ドイツ人はなぜ、年290万円でも生活が「豊か」なのか』

(株)青春出版社

青春新書

著者 熊谷 徹(くまがい とおる)

本体920円+税

今日は、敬老の日で祝日です。

後期高齢者の仲間入りし、体力、体調、気力とも次第にそれなりに衰えてきました。生きとし生けるものの自然摂理に従って、自分もその流れに乗っているように感じられる昨今です。

そうは言いながら、Amazonでいろんな文庫本を買っては乱読して、頭脳に刺激を与える努力を続けています。物忘れや、他のことをやると一つ前のやるべきことをすっかり忘れてしまうということがしばしば起きます。だから買い物の際はメモを準備するように工夫をしています。

さて、今回の文庫本の紹介は、面白いテーマになっています。

現役の頃は、ドイツに年に一回は出かけました。 首都ベルリンでIFAという通称、ベルリンショーが開かれ、世界からオーディオ、ビデオ商品が展示され、新製品の紹介をしていました。今はITやAIやIOTが全盛になっていますので、AVはもう脇役になっています。

参加メーカを見ても、日本がけん引役だった1990年代当時からすれば、今は韓国、中国などのメーカが中心の展示になっているようです。

今日の話は、そういうことについてではなく、ドイツ人の生活スタイルと日本人を比べて、彼らが、年290万円という収入でも豊かな生活を楽しんでいるのはなぜかについて、29年間、ドイツのミュンヘンに住んでいる熊谷 徹氏が書いた本です。

ドイツ人は金銭的に測ることができない価値を日本よりも重視していると指摘しています。お金に換算できない「豊かさ」があると。

ドイツ人は日本人に比べて質素であり、倹約家が多い。日本人ほど消費(物を買うこと)に重きを置かない。ドイツ人の年間可処分所得は約290万円前後と低い。

それでもドイツ人は日本で感じることができない一種の「豊かさ」がある。

ドイツの社会保障制度が日本より手厚い。高福祉高負担となっている。

お金をかけないドイツ人の生き方や社会の仕組みの中には日本にとってヒントになるものがある。

例えば、日本は『おもてなし社会』で、行き届いたサービスをお客様に提供している。どの店に行っても、笑顔で「いらっしゃいませ」「いかがでしょうか」と声掛けされる。

物を買い、レジでは必ず「ありがとうございました。またお越しください」と声を掛けられる。

ドイツでは、そういう店員の態度はまず見られない。レジではお金を清算することが自分の仕事であり、それ以上でも、それ以下でもないと割り切っているので、余分なサービスに気を使わない。

以前、日本で『清貧の思想』が流行ったことがある。これは、バブルが弾けたころに出版され、それまでじゃぶじゃぶお金を使い、お金に物を言わせることに満足を感じてきた日本人に、『一切を捨てきった後の心の充実』を説いた。バブル期の人々の価値観と真逆の価値を提唱したもので、ベストセラーになった。筆者は、中野孝次氏。

この「清貧の思想」に通じる生活スタイルがドイツ国民の生活に流れている。

各章のタイトルを紹介する。

・序 章 ドイツ人の平均可処分所得は290万円!

でも、どこか生活に「ゆとり」があるのはなぜ?

・第一章 サービス砂漠のドイツ、おもてなし大国の日本

でも、「便利さ」は「忙しさ」の裏返しでもある

・第二章 みんなが不便を「ちょっとだけ我慢する」社会

他人のサービスに期待しすぎない気楽な生き方

・第三章 お金の奴隷にならない働き方

「ドイツの新しい通貨は自由時間」とは?

・第四章 ドイツ人は以下値をかけずに生活を楽しむ達人

ドイツ流・明るいケチケチ生活の極意

・第五章 世界最大のリサイクル国家・ドイツ

使いまわし、分かち合い「お金に振り回されず」に生きる

・第六章 過剰な消費をしなくても経済成長は可能だ

未来の世代に「豊かさ」を引き継ぐ、ということ

・終章 「求めすぎない」ことから始めよう

真の「豊かさと安定」を手に入れる第一歩

という構成になっている。

現役時代に何度も仕事で欧米各国に出かけ、定年後に諸国の観光地をツアーして楽しんだ。(「旅行記」は、このHPの海外旅行のページ)

現地に行って肌で感じたことは、彼らが日本人とは異質な文化、生活様式、考え方、行動パターンを持っていることを知った。

日本人は古来から『和をもって尊し』という考え方が身に着いている。

だから集団の中で居ると安心感がある。集団の規律を乱さないことが大切だと考える。

人の目が気にかかる。他人と違う行動や発言をすれば冷たい目で見られる。

そういう日本人の民族意識みたいなものが強く根付いている。昨今はグローバルにより世界が開かれ、インターネットは世界に通じているので、次第に日本人の民族意識も変わってきた。

ヨーロッパは、主に3つの人種から成り立っている。

英国はアングロサクソン人、ドイツ(北欧・スイス・オーストリア・ベルギーなど)はゲルマン人、フランスやスペインやイタリアはラテン人で構成されている。

もちろん、この民族が中心であるが、人種の交わりは時代とともに活発になり混血や国境を越えるなどで互いに交わることが多くなった。

ドイツや北欧やスイスに行けば、1.9m前後の背丈の人が多く、トイレの小便器が背伸びしなければ届かないような高さに取り付けられているのにびっくりする。大便器も座る高さが半端でない。背の低い日本女性は大変だろうと思う。

彼らの祖先は昔、バイキングとして恐れられた海賊の子孫だと聞けば、その体格の大きさが理解できる。

しかし、ゲルマン人は大柄にしては手先が器用で、穏やかで、やさしく、個人個人の考え方を互いに認めあうという人たちだ。自己確立した個人主義者が多い。

だから、他人のことはあまりお構いなしだ。

しかし、例えば、家の庭の芝生が伸び放題になっていたり、日曜日にエンジン草刈りで芝生を刈ると、たちまち苦情が出る。

そういうところが、日本人としてなかなか理解できない点だ。

この本にも書かれているが、ドイツ人は個人主義が強く、自分の生き方をしっかり持っている。そうだとすると、各人が自分の思いどおりに行動すればバラバラになり秩序が保てないのではないか?と思う。

そこは、法律で最低限の規律を定めているので、秩序は保たれる。

その一例が、ドイツ人の年間労働時間だ。彼らの年間労働時間は、日本人に比べて圧倒的に短い。ドイツ人の労働者の2017年の年間労働時間は1356時間で、日本の1710時間より約21%も短い。彼らが働く時間は、日本人より毎年356時間短いことになる。

ドイツ人の労働時間が短いのは、法律で日本より厳しい縛りをかけているからだ。

ドイツでは、一日の労働時間は原則として8時間を超えてはならない。仕事の都合で一日10時間まで延長できるが、その超過分を他の日の労働時間を短くすることによって、6ヶ月間の平均労働時間を一日8時間にしなければならないことになっている。

また、一日10時間を超える労働は禁止されている。この上限については、例外は認められない。経営者は、繁忙のため8時間を超えそうな場合は、人手を増やして対応するか、現状の人手でできる範囲のことで我慢するしかない。

日本の場合は、労働時間は労働基準法で定められているが、労働時間をごまかしたり、守らなかったり、超過時間を金で買い取ったり、抜け道が多くある。

ドイツは法律で決めたことは必ず守るという文化が定着している。法律違反は重い罪が課せられる。

そういう社会環境にあって、ドイツ人は個人の生活や家庭を大切にし、ゆとりを享受しながら豊かな生活を送っている。

日本人にありがちな、ガツガツ、セカセカした時間を過ごすのではなく、自分の時間をゆったり楽しんでいる。

そして生活に必要最低限のモノしか買わないので、余分なモノは身辺にない。だから、彼らの自宅には、モノが散らばっていない。よくテレビでヨーロッパ人の家庭を訪問した番組が放送されるが、室内が整然として、すっきりとして見える。これは余分なモノが置かれていないからだ。

日本人の家庭を見れば、ゴチャゴチャとたくさんのモノで埋まっている。不要なモノがたくさん散らばっている証拠だ。それだけ不要な金を支払っていることになる。

だから、たくさんお金を無駄使いする。それがまた一種の満足感でもある。

こういう生活スタイルを見直すことで、年間可処分所得290万円でも豊かに暮らせるようになる。一度、家の中を見回してみて頂きたい。

この本は、今後の我々日本人の生活習慣を一度見直すためのヒントを与えてくれている。ゆとりある豊かな生活は今後の日本の少子高齢化時代にも大いに寄与すると思われる。

|

2019年9月14日(土)

「楽観主義バイアス」の付け?

昨日(9月13日付け)の記事で、「過去に経験したことがない台風」で被害が想定外に大きく、・・・どこかで聞いたことがある『言い訳?』に聞こえる と書いたが、今日の日経に、「今まで大丈夫だったから、今回も大丈夫だ!」というような「甘い雰囲気が漂っているのではないか?」という指摘がされている。

まさに、小生もそのような感覚を抱いている一人。

懸命の復旧作業にもかかわらず、なかなか停電戸数がゼロにならない。

東電PGの当初の見通しが甘かったのではないかという指摘が増えている。

30度を超える日々が続いている中、エアコンが使えないなど猛暑の中で、疲労が蓄積されている。

事業者側の見通しと実態のズレの背景について、東京女子大の広瀬弘忠名誉教授(災害リスク学)は「楽観主義バイアス」と呼ばれる心理現象があると指摘する。

「楽観主義バイアス」とは物事を自分に都合良く解釈してしまうことを指し、自己防衛反応として人間に本来備わっているという。

東電について「実際には詳細な状況が把握できていない段階で被害を過小評価し、楽観的な見通しを乱発してしまった」と分析する。福島第1原子力発電所事故後の対応とも共通するとし、「早期復旧を望む利用者に応えたいという思いも無意識に働いたのでは」とみている。

まさに我が意を得たりという思いだ。

天災と人災が重なって、現状の長期停電が起きている。

福島原発も同様に、『原発は絶対安全だ!』という安全神話が形成され、想定を上回る地震や津波が起きる可能性を指摘されながら、対策を放置してきた付けが回ってきたのだ。

『絶対安全だ!』 これだけ何重にも安全対策を講じているから、何が起きても安全だ!と信じ込んでしまうと、想定外の出来事に対する安全は担保できなくなる。

安全対策が頭から抜けて消え失せる。

そこに、運悪く想定外の台風や津波がやってくる。そうしたことがよく起きるもの。

今回の長引く停電も、まさにそういう要因で起きている。

一次要因は、想定外の台風の強さである。

二次要因は、十分安全対策をしているから、大丈夫だという安全神話の付け

まさに、東電の体質そのものかもしれない。

|

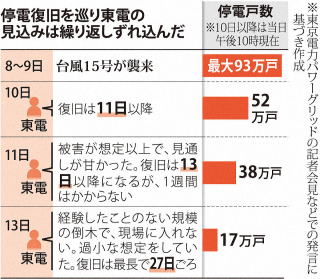

2019年9月13日(金)

台風や津波の想定を見直す時期ではないか?

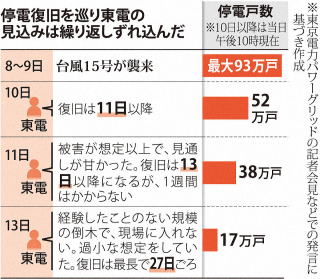

9日早朝に首都圏を直撃した台風15号は千葉県内の広範囲で停電を引き起こした。

送電線の鉄塔2基や電柱84基が倒壊した千葉県では、13日時点でも約20万軒が停電したままだ。停電によって千葉県は日常生活に甚大な被害を受けている。

繰り返される災害大国、日本の姿だ。

東京電力の送配電部門である東電PG(パワーグリッド)は東電のみならず他の電力会社からも応援を受け、1万人以上の体制で懸命の復旧作業に当たっているが、社長の会見では、全力で復旧に努めているが、「過去に経験したことのない台風」で、被害が想定外に大きく手間取っているというお詫びを言っていた。

どこかで聞いたことがある『言い訳?』に聞こえる。

そう、東日本大震災の津波で、福島第一原発が原子炉の冷却に失敗し、炉心溶融(メルトダウン)を起こし、未だに復旧の目処が立たず、膨大な費用や被害を発生している原発事故と何かが重なるような気がする。

事件が起きるたびに、責任者(社長)が『想定外の出来事で、お詫び申し上げます』と頭を下げ、最後に必ず『再発防止に努めます』という紋切り型の会見になる。

技術は、過去の災害や事故データを基にして、その上で『しかるべき基準』を作り、その基準を満たすようあらゆるインフラ(建造物)が設計され造られ施工されている。

だから、その『しかるべき基準』(すなわち、想定した基準)を超えるような状況が起きれば、インフラは破壊される。

そして事業者は、そういう事故や災害が発生した際には、自分たちは想定した基準はしっかり守ってやってきたが、今回の事故はその想定を超える(想定外の)事態だったという言い訳をする。

これは一面、理にかなった言い訳だ。「私どもに、法的な責任がないですよ!」 と言っていることになる。 理屈の上では、そのとおりだ!。

日経新聞を見ると、

今回の停電は、東電にとって、重ねて手痛いものとなった。

2011年の東日本大震災による福島第一原子力発電所事故で、東電の持ち株会社である東電ホールディングス(HD)は福島第一原発の廃炉、被災者への賠償、福島の復興という重い“十字架”を背負っている。その責任を果たすため数十兆円の巨額のカネが必要であり、東電は稼ぎ続けなければならない。要はお金がたくさん要る。

7月末に福島第二原発の全号機を廃炉にする方針を決め、福島第一原発の事故対策費用の数十兆円に加え、巨額の廃炉費用の捻出に迫られる。新潟県の柏崎刈羽原発6、7号機の再稼働を収益改善の柱にしていたが、立地自治体が再稼働に慎重な姿勢を示し、今年度中の再稼働が見通せなくなっている。

さらに、16年4月から始まった電力小売り全面自由化による競争激化で、同業他社や異業種の参入組に顧客を奪われ、販売電力量は3年連続で前年割れしている。

そこに台風15号が追い打ちをかけた。まさに、踏んだり、蹴ったりの状況だ!

鉄塔や電柱などの設備復旧費は特別損失として計上せざるを得ず、停電が長引けば販売電力量の減少につながる。停電の影響を受けた受電事業者から損害賠償を要求されることも予想され、台風15号による業績へのマイナスのインパクトは決して小さくない。

送電線路は、送電線と配電線に分けられる。送電線は電圧が特別高圧(7000V以上)という高電圧で送電するので、鉄塔は倒れないように支線で支えてはならないと規定されていて、鉄塔自身で十分な耐風圧荷重に耐えるよう設計され建設されている。

配電線路は、6600Vの高圧を電柱(ほとんどコンクリート柱)を使用し、柱上変圧器で、200Vや100Vに電圧を下げて各家庭に供給している。

配電線路の対風圧荷重は、風速40m/秒に耐えることとになっている。

これらの基準は、電気事業法という法律で規定されている。

従来、風速40m/秒であれば、最大風速や瞬間最大風速は、65m/秒ぐらいになり、ほとんどの台風に十分耐えられるはずである。今回の千葉県内の停電の原因になった66000Vの送電線の鉄塔2基が倒壊し、配電線の断線や電柱の倒壊は至る所で発生している。

台風15号は小さな規模の台風だった割に被害が集中し甚大なことに、従来にない現象が起きたのではないかという気がする。

こういう事態になった以上は、従来の基準(想定)を見直さなければ、再び同じことが起きる。

今回、特に配電線路が切断された事故が84箇所も発生している。その要因として、千葉県独自の地理的環境が影響しているようだ。それは、山が多く、配電線路に木が倒れかかり電線を切断したり、電柱に覆いかぶさっり、ドミノ倒しのように次々と電柱が倒れている現場をテレビで見た。

先の電気事業法では、電線路の近傍(近く)の樹木等は倒壊による電線路の被害を防ぐため、枝を切ったり、木を伐採したりすることを認めている。

電気を安定に供給する責任を全うするため電気事業者に特別な権限を認めている。

今回の台風による千葉県内の停電は、風が今まで経験したことがない強さであったということに加え、風による倒木の予防ができていなかったことが大きな要因だと思う。電線路を普段から手入れをしていれば、ここまでたくさんの電柱が倒れることがなかったのではないかと思われる。

地球温暖化で台風の勢力が従来なかったような強烈な風速になるとすれば、耐風速荷重の安全基準を見直すことが求められる。同時に、電線路の整備は必要である。

抜本対策としては、電線路の地下配線を進めることだろう。金はかかるが、電線の地中化は長い目で見れば、メリットが大きい。

送電・配電の安定供給という面と、無電柱化による景観が良くなること、道路の電柱が交通の妨げになっているが、それも同時に解消できる。

欧米諸国は、田舎には電柱があるが、都市部は殆ど無電柱化が進んでいる。

日本はGDPが世界第3位の経済大国だが、昔からの電柱による配電線が当たり前となり、雲巣のように張り巡らされた電線と電柱の景色を見慣れているので、これが当たり前と何も感じない。

しかし、欧米諸国を旅すれば、どこに行ってもすかっとした景色に出会う。それは電線が景観を台無しにしないからだ。

何事も、慣れると、そんなものと何も感じなくなる。

今、政治が行わなければならいことは、少子高齢化対策、福祉は大きな課題であるが、中長期的な視点に立てば、日本列島の基幹送電線ネットワークの建設と、電柱の無電柱化(地下配線)だろう。

基幹送電線ネットワークは、今後、再生可能エネルギーや自然エネルギーの供給量を増やし、原発を廃炉にしてゼロにするためには絶対避けられない投資になる。

要は、自然エネルギーや再生可能エネルギーは、その特性として不安定な要素を含んでいるので、広域で発電量を平準化する施策が必要になる。そのための基幹送電線は日本の電力エネルギーを流す背骨または冠動脈として構築が必要だ!。

政治は短期的視野も大切だが、国土の安全等については長期的視野をもって、あるべき姿を描いた政策を打ってほしいものだ!

|

2019年9月6日(金)

「水道哲学」は正しかったのだろうか?

私は今から50年ほど前、松下電器に入社した。

当時の松下電器は家電業界NO.1メーカとして、国内はもちろん、海外にも大きく販売を伸ばしていた。

入社時に新入社員教育が徹底して行われた時代で、各社も新人に対して社会人や会社員としてのしつけ・教育を熱心に行った。

松下電器は京阪電車の枚方公園駅から20分ほど高台に向かい歩くと、約4万坪という広大な土地に、社員研修所があった。そこには研修棟、宿泊棟、体育館やグラウンド、駐車場など、研修設備が完備し、社員研修に金をかけて熱心に教育を行った。

研修には、いくつかの目的があった。まず、新入社員研修は、松下人としての考え方、つまり松下電器の経営理念を徹底して教え込んだ。

これは創業者である松下幸之助氏が、「企業は人なり」と常に一貫して言い続けてきたことを具現化したものだ。

一代で、日本一の家電メーカに作り上げた幸之助氏は、『経営の神様』ともいわれ、テレビ出演はもちろん、講演会や、たくさんの書物を出版して、名実ともに優れた経営者として世に認められてきた。

松下電器には、『綱領』という経営理念が掲げられ、綱領は『産業人たるの本分に徹し、社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に寄与せんことを期す』という格調高い文章でまとめられている。

この内容を掻い摘んでまとめると、3つの部分から成り立っている。

①産業人として生きる、プロとして役割を果たす。

②人々の生活が楽になるようにつとめる。

③世界の人々の生活や文化の向上を図る。

この理念を実現するために、さらに「信条」や「守るべき七精神」 が定められている。

企業は社員全人のベクトルを合わせて初めて大きな力や成果が生まれる。社員がバラバラな考えを持っていると、それぞれの力が合力にならない。これは物理学のベクトル合成と同じことを意味する。

以上が、松下電器の良き時代の会社の姿であった。

時代は進み、大きく変わった事は『モノ不足から、モノ余り時代に入った事』である。 産業が未熟な時代には、消費者が欲しいものが十分行き渡らず、物不足をきたす。そういう時代では、『作れば売れる』という製造者には都合がいい環境にある。

しかし、そういう市場でも、他社より良いものを安く提供しなければ、メーカ間の競争に勝つことはできない。安かろう悪かろうではなく、品質が良く故障がないという商品が喜ばれる。そういう商品を豊富に市場に供給しようと考えた。

この基本の考えを表現したものに、幸之助氏の『水道哲学』という考えがある。

『水道哲学』とは、旅人が街角にある水道の蛇口を開いて水を飲んでも、誰も咎めはしない。それは、水道の水が豊富で、飲むぐらいの水はただのようなものだからである。 そういうふうに、家電商品も豊富に行き渡らせることにより、値段も安く誰でも買える時代になる。それを日本だけでなく、世界に行き渡らせようというのが『水道哲学』だった。この考え方は、物不足の市場にはとてもよくフィットする。

今の時代に、この考え方は少し違和感を感じることが多いと思う。

なぜなら、豊富な水も、ペットボトルに入れてミネラルウォーターとして、全国各地の『『何々名水』と名付けて、ビールやワインなどより高く売っている場合もある。

(海外では、ミネラルウォータがビールと同じか、場合によっては高いこともある。)

のどの渇きを潤す単なる水道水から、おいしい水に大きく価値が変わってきた。

加えて、日本で商売してきた家電商品は、世界に売って出ることになった。

入社当時はステレオブームになり、アンサンブルステレオからセパレートステレオに代わり、さらにシステムコンポに代わり、ミニコンポになり、音が一層良くなる商品が次々と現れた。入社後、ステレオ事業部で、工場技術や、商品設計や、商品企画をやらせてもらい、モノづくりの面白さと、難しさ、厳しさを身につけさせてもらった。

その後、デジタル技術が導入され、LPレコードがCDに代わった。

これはオーディオの世界にとって、画期的な出来事であった。まさに1877年12月6日にエジソンが蓄音機を発明し、SPレコード盤に代わり、さらに高音質再生ができるLPレコードが生まれた。そしてその約100年後、1981年10月1日にCDが発売された。CDは、従来のLPのアナログオーディオの世界を一新する画期的商品であった。

それはオーディオの物理特性(ひずみ、信号対ノイズ、ダイナミックレンジ、再生周波数)のすべての面で、CDはLPを大きく上回った。

小生は、従来の商品が新しい商品にとって代わるには、性能や機能面で40dBつまり100倍の改善が必要だと思っている。まさにCDはLPに対して、ひずみ、SN、ダイナミックレンジにおいて、40dB(100倍)という飛躍的な性能改善を実現した。

(注)「ひずみ」とは、原音に対してどれだけひずみが生じているかを示す指標

ひずみがゼロということは、原音と同じということ

「信号対ノイズ」とは、原音の信号に対して、雑音(ノイズ)が付加されて再生

される。原音では全く無音状態の時に、スピーカからザーというノイズが出る。

このノイズレベルの大きさを信号と対比して表示した指標

「ダイナミックレンジ」とは、音楽で一番大きな音がでる時と、一番小さな音になる時の差を表現した指標

特に、オーケストラ演奏で、フォルテシモとピアニシモの音量差を忠実に再現できる性能とも言える。

「再生周波数特性」とは、再生可能な周波数の範囲

人の耳は、20Hzから16KHzと言われている。(20KHzという場合もある)

CDはきちんと20Hzから20KHzまで再生できる。

LPLコードは、20KHz以上まで再生できるとも言われるが、20KHz以上では再生特性がだらだらと降下

した特性を示す。

それまでのオーディオの価値観が大きく変わる出来事だった。

その後、日本の各メーカは世界の市場に進出し、グローバルな熾烈な戦いになった。

今から思えば、この苦しい戦いが、古きよき時代だったと思う。

それは、戦う相手が分かっているので、戦い方、戦術や戦略が立てやすかった。

今は、相手が異業種であったり、スタートアップベンチャー企業であったりする。

要は、相手が未知の企業であったり、『何でもあり』の時代に代わった。

英国の「ダイソン」というメーカは羽根のない扇風機や、サイクロン掃除機など従来の概念を打ち破る商品を販売し、あっという間に世界で大きなシェアを得ることができた。

自動車メーカが今、大きな変換点に差し掛かっている。

豊田章男社長は、「自動車メーカは今、100年に一度の大きな変化の時代に入った」と、社内に警鐘を鳴らしている。

それは、世界の自動車メーカや、IT企業がCASEや、MaaSやLiDARなどの新しいITやAI技術が自動車に導入され始め、従来の自動車の価値から違った全く新しい自動車を造ろうとしているからだ。

それは、トップ自ら先頭に立って切り開かなければならない状況にある。

(注)CASEとは、Connected,Autonomous,Shared&Service,Electricの略

つながる、自動運転、カーシェアリング、電気自動車のこと。

安全や、自動運転や、つながる自動車や、さらにはゼロ排ガス・環境汚染など、従来の延長線上ではない新しい考えや技術を導入できなければ、トヨタですら潰れるとまで言い切っている。

この50年間で産業構造が大きく変わり、消費者の考え方や消費構造も変わった。

そういう中で、ふと、昔の松下幸之助創業者の言葉を思い出した。

果たして今、この時代に『水道哲学とは何ぞや?』と尋ねても、誰も、何のことか分からない人が殆どだと思う。

しかし、産業構造や消費者心理が大きく変わってしまった現状でも、モノづくりの根源に流れる思想や消費者心理の根源は同じではないかと思う。そのことが理解できない人が殆ど100%になり、メーカは現状の流れの中で、日々苦労をしている。

一度、物事の根源に流れる考え方をじっくり考え直して観れば、今何をすべきかが分かるような気がする。 |

2019年8月26日(月)

漁夫の利を得るのは誰でしょう?

日本と韓国の関係が急速におかしくなってきた。

韓国は、一方的に「日本が悪い!」という立場で攻めてきている。

その経緯は、テレビや新聞で繰り返し報道されているのでお分かりのとおり。

韓国(人)は日本人には理解できない思考パターンを持っているようだ。

これは長い歴史を経て、韓国民の遺伝子に組み込まれたものだろう。

日本(人)は、日本が島国という独特の環境の中で、数千年、いや有史以来なら千数百年に亘り、営々と育んできた独自文化を基礎とした遺伝子を持っている。

韓国は、中国歴代王朝(皇帝)から度々強権的な圧力を受けてきた歴史がある。

そういう厳しい環境の下で、いかに生き延びるかを模索してきた。ハングル(文字)もその過程で生み出された。韓国は15世紀までは漢字をそのまま使ってきた。

韓国語の発音に無理やり漢字を当てはめて使用してきた。

日本も奈良時代には漢字を上流階級の男性が使ってきた。 この漢字(正しくは万葉かな)をもとに作られた日本独自の平仮名は、漢字を簡略化したもので、平安時代(934年ごろ)、土佐日記で有名な「男もすなる日記というものを女もしてみんとてすなり」と書き出した作者紀貫之が男の身でありながら女として赴任国の土佐から京都に戻る際の紀行文を平仮名で書いたことにより、日本語は漢字と平仮名を交えた独自の文字が使われるようになった。 この漢字(正しくは万葉かな)をもとに作られた日本独自の平仮名は、漢字を簡略化したもので、平安時代(934年ごろ)、土佐日記で有名な「男もすなる日記というものを女もしてみんとてすなり」と書き出した作者紀貫之が男の身でありながら女として赴任国の土佐から京都に戻る際の紀行文を平仮名で書いたことにより、日本語は漢字と平仮名を交えた独自の文字が使われるようになった。

その後、女流作家の「蜻蛉日記」「和泉式部日記」「紫式部日記」「更科日記」などたくさんの日記文学が生まれた。

もう一つの文字、カタカナは漢字の一部を取って作られた。カタカナは主に男性が使い、平仮名は女性が使うことが多かった。

一つの国の言語で、漢字、平仮名、カタカナと3つの文字を使いこなす国民は日本だけ。だから外国人には、日本語は難しいということになる

漢字は表音・表意文字で、読み方は中国読みから自国の言葉(言語)に読み替えて使ってきた。これは日本も韓国(朝鮮)も同じこと。

しかし、韓国(朝鮮)には、言葉を伝える手段に漢字しかなく、漢字では言葉(発音)が微妙に表現できなかった。

最近は全く見なくなったが、韓国歴史ドラマで、『宮廷女官チャングムの誓い』や『大王世宗(テワンセジョン)』などをテレビで見た。

その中で、『大王世宗』は15世紀半ばに、李氏朝鮮第4代国王となり、ハングルを開発した名君である。今は朝鮮語はハングルと言われるように普及しているが、ハングルという文字を開発した苦労話がテレビドラマで詳しく描かれていた。

なぜ、漢字が使われていたのに自国言語としてハングルを開発したのか?

まず漢字は韓国語の発音を正しく表示できないこと、次に中国に対して情報が簡単に伝わらないように言葉を暗号化した。

苦労して完成したハングルは当時なかなか普及しなかった。

ドラマでは、その際の国王世宗の苦労がよく描かれていて、国王と言えども、家臣の派閥争いの中で身を処している様子がよく分かった。

特に朝鮮は儒教の教えが強く、父母、家長、年長者などの立場が強く、国王と言えども父母の意見が強く反映された。だから、父母と違う考え方や、改革を行おうとすれば、意見の対立が派閥争にまで発展して、政争が起きることがしばしばあった。

日本文化とは、大きな違いである。

大変、横道に逸れたので、元に戻します。

文芸春秋(9月号)に「韓国における歴史とは何か?」という記事が載っている。

一部を紹介すると、

韓国語の『正しい歴史(オルバルン・ヨクサ)』という言葉は『事実にかなった歴史』という意味ではなく、『理にかなった歴史』『あるべき歴史』という意味で使われる。

「文在寅政権の歴史観において何よりも重要なのは「否定したい歴史」の方です。

彼らはその否定の上に別の歴史を建てようとするので、そこにフィクション的要素が入ってきてしまう。

ただ、『どのような人々を中心に据えて歴史を語るべきか』という争いをするのは、進歩派だけでなく保守派も同じ。苦難に満ちた朝鮮半島の近現代史をいかに構成するのかは、彼らにとって共通の問題」

文在寅政権にとっての「否定したい歴史」とは具体的には何なのか。

韓国は歴史を善悪二元論で語ってしまう。

それは、言うなれば「保守派の歴史」である。

具体的には、1948年に大韓民国を樹立した李承晩政権、そして1963年に軍事独裁政権を樹立した朴正煕政権だ。

実際、文在寅政権は、こうした歴史の“見直し”を始めている。

実は今年、小学校の教科書から「漢江の奇跡」という文言が消えました。この言葉に象徴されるように、韓国の経済成長が一気に進んだのは朴正煕時代です。

この時代を否定することは韓国の近代化そのものを否定することになりかねない。

文在寅政権をはじめ左派は、そこをどう処理するのか。

相当、強引な作業になるでしょう。

軍事独裁政権を敷いた朴正煕にマイナス面があることは否めません。一方でプラス面だってある。

「漢江の奇跡」は否定できない歴史的事実で、これまで多くの韓国人も誇りに思ってきました。左派がプラス面を認めずに朴正煕時代を全否定するのは、非常にバランスが悪いと思います。

歴史を善悪二元論で語ってしまうのが韓国の特徴です。

韓国では「歴史」も「道徳」なんです。

実際、「社会科」は「道徳」と同じグループの科目で、歴史を学ぶ意義は国民全体で「民族主義の重要性」を確認することなんです。

そのために教科書で『良い奴と悪い奴』をはっきり区別して描いたほうが分かりやすい。だから、人物の評価軸も「善か悪か」になってしまう。

「文藝春秋」編集部/文藝春秋 2019年9月号

ということで、独特の国民性を持つ韓国に対し、今後どういう展開を見せるのか、静観している。

とは言っても、韓国の対日制裁は尋常を逸脱している感が免れません。

半導体製造のレジストなどの部材を輸出対象ホワイト国を廃止したとしても、日本が輸出規制をしたわけではなく、通常の輸入申請書類を出せば、何の差しさわりもなく輸入できるわけですから、日本が輸出規制に出たと言って、騒ぐことは全くないはずです。

これを出汁にして騒ぐことは、何か他に目的があると思います。

『韓国はメンツにこだわっている』としか言いようがありません。

日本として、工業製品の輸出入は特に大きな痛手はないと言われていますが、観光客が大きく減っているため、国内の観光地はガラガラになっているようです。

観光業界は大変でしょうが、しばらく、我慢して静観しましょう。

今こそ、静かに国内旅行や観光ができるチャンスです。

|

2019年8月20日(火)

原発の発電コストは、本当に安いのか?

東京電力 福島第一原子力発電所が東日本大震災の津波で、緊急炉心停止後に炉心冷却に失敗し、ウラン燃料棒が超高温になり溶けて滴る炉心溶融(メルトダウン)し、その後、高温のウランが水と反応し水素を発生し、水素爆発した事故は、事故から7年も経過して今なお、炉心内部の高い放射線で手が付けられない状態だ。

ロボットとカメラを遠隔操作して、やっと炉心の様子が分かりかけているという段階で、東京電力、東芝、日立、三菱などの重電メーカが協力して、解析に取り組んでいる。

いかに剥き出しになった原子力が怖いものか、改めて分かります。人智ではコントロールできない原子核のすごさを改めて知る昨今です。

それはさておき、電力会社と政府、経済産業省は、相変わらず原子力発電の発電コストが、他の発電方式より安いとして、電力供給のベースロード電源として位置付けている。

果たして、本当に原発の電力コストは安いのだろうか?

私たちは、もっと安い電力を受けられるのに、電力会社と政府と絡んで、『原子力発電のコストが安いのだ!』という押し売りをされているような気がする。

福島原発事故が起きる前までは、原発コストはウランの燃えカスの処理を除けば安かったかもしれない。多分安かったのだろう!

しかし、福島原発事故以来、巨額の費用をかけて、事故処理にあたっているが、遅々として進まない状況を見ると、一体いつまで、どれだけの費用が掛かるのか見通せない。事故処理費用は東京電力と、国の費用と、受電者が支払う電気料金の一部を当てている。東京電力(東電)の台所事情は火の車だと思うが、東電は潰せないので、国が支援している。国のお金は、我々の税金から払われるので、我々は電気料金と税金を福島第一原発の事故処理費を間接的に支払っていることになる。

だから、しっかりその行く末を見届ける権利と責任があると考えればいい。

少し、世界に目を向けると、世界の電力供給の流れは、原発から再生可能自然エネルギーに舵を切っている。既に、太陽光発電や風力発電コストが、1KW当たり3円~4円まで下がるところまで来ている。中国や中東やヨーロッパでは、それを達成しているというニュースも見る。

ただ、自然エネルギーは、発電の安定性からすれば凸凹が激しいので、うまく平坦化する工夫がいる。風が吹いている所と、風がある時刻は刻々と変化する。同じように太陽の照っている時間と場所も変化する。風や太陽光に頼る発電は、発電量が大きく変化するから、自然エネルギーは不安定である。

だから安定供給できる原発をベースロード電源に位置付けるという理屈で日本は凝り固まっている。

一方、世界は既に原発を見切って、再生可能自然エネルギー発電に向かっている。

中国は今後も原発を増やす計画で、東海岸沿岸に、どんどん原発を増設している。しかし、一方で広大な国土を活用し、巨大な太陽光発電所を次々と建設し、太陽光発電では、世界NO.1の国になった。

中国の風力や太陽光発電コストは、3円~4円/KWというコストになっている。日本の電気代が20円~25円/KWだからいかに安いかがわかる。

これは正しくは、中国のコストは発電所の出口コストであり、日本の場合は受電点でのコスト(電気代)だから、中国の受電点のコスト(電気代)を調べる必要がある。

太陽光発電は昼間しか発電しない。風力発電は風さえあれば、夜も発電できる。

夜間の電力使用量は昼間に比べて1/3~1/5と少ないので、太陽光と風力発電で不足分を水力や地熱等で補い、足りない分は火力発電で補うという対処で、脱原発を進めるべきだ。

なぜかというと、原発の事故処理が何十年か後に完了したとしても、現在、稼働が停止しているたくさんの既設原子力発電所は、現在進めている新安全基準に適合するため追加工事に莫大な費用が掛かる。

13年1月に発表された全国の既設原発の安全対策費は、9,982億円だった。

それが年々、基準に適合するための費用が増加して、19年7月の試算では、何と5兆744億円と5倍以上に膨れ上がった。

これは、テロ対策費等がさらに嵩み、追加工事が必要になったからだ。

特に日本海側に並んでいる原発地域に対しては、厳しい安全対策が必要になる。

この新安全基準は2013年に制定され、地震・津波・火災等の過酷事故と、テロ対策を加えたもので、安全性のレベルは確かに上がったが、これで絶対大丈夫かというと、この基準を超える事故やテロ行為が発生すれば原発事故が起き得る。

そうすれば、福島第一原発事故の二の舞となる可能性は誰も否定できない。

火力発電の場合は、石炭や石油や天然ガスを燃やして、その熱で蒸気を発生させ、タービンを回して発電する。『燃料を燃やす』という化学変化の結果、生じる発熱を利用する。燃やした後に生じる物質は、炭酸ガス(二酸化炭素)と水と若干のその他の分子である。いずれにしても、昔から身の回りに存在する分子の世界の話である。

これに対して、原子力は、ウラン235という物資の原子核分裂で発生する熱を利用している。原子(原子核)の世界の話になる。

原子核は分裂すれば、生じるいくつかの放射性原子と、強烈な放射線が出る。

問題は、平生は巨大な原子核反応を抑え込みながら、発熱を利用できれば、原子力発電は一度ウラン燃料を炉心に入れれば、一年間昼夜を問わず連続して発電できるという利点がある。だから、電力会社はこの手間暇かけないで安定した電力供給ができるので、儲けが出るという経済性を享受してきた。

福島第一原発の事故がなければ、日本の原発はもっと新規の原発建設が進んでいただろう。世界の原発も同様な状況になっていたはずだ。

しかし、世界は考えを変えた。

世界は福島第一原発事故で、原発の過酷事故が一たび起きれば、人力では手が付けられなくなるという現実を見た。

だから素直に原発の危険性を恐れ、自然エネルギーに舵を切った。

日本は、原子爆弾を広島、長崎に投下され、甚大な被害を受けた。

その日本で今度は原子力発電で大事故を起こした。

それでも、反省しないまま、今後も原発を建設しようとしている。

日本の悪い癖だが、一度走り出したことは途中でやめる決断ができない。それは国民性なのかもしれない。

しかし、原発の新安全基準を満たすに莫大な費用が掛かることが分かり、原発の発電コストの上昇に苦慮している。だから次第にその方向性を変えようとしているように見える。

従来は、100万KW程度の規模の原発を建設するには、6,000億円程かかっていた。

それが新安全基準を満たす新規の原発を建設するには、同じ100万KWの原発で、1兆2000億円以上かかることになり、電力会社は採算が合わなくなってきた。

しかも、原発を建設するには地元の同意が必要で、その同意が得られ難くなってきた。新規原発の建設が難しい状況になっている。

一方で、再生可能自然エネルギーコストは大量生産により、太陽光発電パネルは大幅に値下がりし、その他の機材のコンバーターのコストも大幅に下がってきた。

風力発電の風車や発電機のコストも大量生産によりドンドン下がっている。

原発のコストは上がりっぱなしで、以前の倍以上になっている。

一方の自然エネルギーの発電コストは、数分の一以下に下がってきた。

さらに下がる余地がある。

こうなると、原発が一番安いと言われてきたことが本当か? となる。

もう一つ、原発で絶対無視できない点は、ウランの燃えカス、核分裂した後の強烈な放射線を出し続ける放射性物質を何百年、何千年と保管する場所が決まっていない。

これを小泉元首相が、いみじくも『トイレのないマンション』と言った。

そういう無責任な状況下で、今なお、原発が重要なベースロード電源と位置付ける電力会社や政府・経済産業省の方針は全く理解できない。

技術は使わないと進化しない。

『自然エネルギーは不安定だと切り捨てる』のではなく、その不安定さを克服する新技術を確立し、重要な電源と位置付けて取り組むことが今求められる。

開発費用は、原発の開発促進にかけている費用を止め、自然エネルギー開発促進に充てるべき時だ。

日本は原発に固執したため、中国やヨーロッパに比べ大きく出遅れてしまった。

日立や東芝がGEやWHの原発事業を買収し、引き継いだ結果を見ても分かるとおり、その原発事業で大赤字を出している。それでもまだやるのか?と言いたい。

世界は原発事業に魅力を感じていない。

トイレのないマンションは、誰も住みたい魅力ある場所ではない!

|

2019年8月2日(金)

「立ち上がれ日本人」を読んで

マハティール・モハマド

加藤暁子 訳

新潮新書

定価 本体720円(税別)

94歳になる世界最高齢首相からのメッセージ 94歳になる世界最高齢首相からのメッセージ

中国に怯えるな、米国に盲従するな、日本人よ、誇りを持て!

訳者の前書き

日本はいつまでアメリカの言いなりになり続けるのか。なぜ欧米の価値観に振り回され、古きよき心と習慣を捨ててしまうのか。一体、いつまで謝罪外交を続けるのか。そして、若者は何を目指せばいいのか?

日本人には、先人の勤勉な血が流れている。自信を取り戻し、アジアのため世界のためにリーダシップを発揮してほしい。マレーシアの哲人宰相が辞任を機に贈る、叱咤激励のメッセージ。

人口わずか2300万人余りの東南アジアの小国が世界の大国に堂々と意見をする姿、こんなリーダが日本にいたらどんなに「日本」という国に誇りを持てたでしょうか。

日本は今、羅針盤を失っています。米国に追いつけ、追い越せと一丸になって経済発展を遂げた日本は、確かに物質的に豊かな国になりました。その反面、人の心がゆがみ、若者は夢を失っています。子供たちは大人になってもいいことなんかはないと退廃的になり、欲望の赴くままに行動しています。その悲鳴を大人たちが受け止めているのでしょうか。日本はまさに大人が手本を示せなくなってしまった国に成り下がっています。

マハティールはなぜ、日本を愛し続けてくれるのでしょうか。彼は日本が汗水を垂らして歩んできた過去を振り返り、精神的な「国のかたち」のあり方を私たちに投げかけています。

目次

序章;日本人よ、誇りを持て

第一章;ルックイーストー日本への憧れ

第二章;教育こそ国の柱

第三章;中国に怯えるな

第四章;日本人こそイスラム教を理解できる

第五章;富める者の責任

その一部を紹介しますと、

愛国心を持て

92歳でマレーシア首相に返り咲いたマハティール・モハマド氏が日本の修学旅行生に向けて語ったスピーチをご紹介した記事は大きな反響を呼んだ。

とかく「日本はアジアに謝罪すべきだ」という声がマスコミでは大きく扱われがちだが、当のアジアの中にも「日本は戦争の贖罪意識から解放されるべきだ」と語るリーダーが存在することはあまり伝えられない。それゆえに、マハティール首相の言葉は新鮮だったのかもしれない。

そこでマハティール氏の著書『立ち上がれ日本人』(加藤暁子・訳)から、さらに日本人に向けてのメッセージをご紹介しよう。前回の首相在任時の発言だが、十分現代の私たちにも訴えてかけてくるメッセージばかりだ。

――愛国心について

「はっきり申し上げれば、いまの日本人に欠けているのは自信と愛国心です。日本が『愛国心』という言葉に過敏になる理由は、私にもわかります。確かに、過去に犯した多くの過ちを認める用意と意思は持たなければならない。しかし半世紀以上も前の行動に縛られ、恒常的に罪の意識を感じる必要があるのでしょうか。

ドイツを見てください。誰が彼らに、戦争中のナチスの残虐な行為を謝罪して回るよう求めているでしょうか。

しかし日本ではどの首相も、2世代も前の人間がやらかしたことを謝罪しなければならないと思っている。

これは不幸なことです。

日本が再び軍事大国になることはないという、近隣諸国の不安を取り除くための保証さえあれば、謝罪の必要はありません」

――日本の首相の在任期間の短さについて

「一人の政治指導者があまりに長く権力の座に居座ると、強権的になり腐敗を招く、という懸念がつきまとうのも事実です。しかし良識ある愛国的な指導者は、自らの権力を濫用することはありません。

投票による民主的なシステムでは、人気のあるリーダーは政策を十分に実行しうるポストを与えられます。いっぽう権力を濫用する者は、解任されるか選挙で落とされる運命にあります」

――日本のアジアでの地位について

「今まさに日本が挑戦すべきことは、東アジアにおけるリーダーの役割を果たすことです。日本には経済的な規模があり、富があり、世界水準の技術力がある。

世界のリーダーとなるには軍事力も必要だという考え方もあるでしょうが、今日の『戦争』は経済的な側面が焦点です。

東アジアだけでなく、世界が日本を必要としています。今日、世界がおかれた状況は修羅場と言ってもいいほどです。自由貿易システムの濫用、投機家の底なしの貪欲さ、そしてテロリズム――。日本のダイナミズムと、ひたむきな献身が、まさに必要とされているのです」

――終身雇用の崩壊について

「最近、欧米のメディアが積極的に転職する日本の若い世代を誉めそやす記事を読みました。これは、まったく間違っています。

長年保たれてきた企業と従業員のよき家族にも似た関係が薄れてしまえば、私たちが多くを学んだ『日本株式会社』もまた立ち行かなくなる。

失業者を増やし、企業と社会の生産性を損なう外国のシステムを、なぜ盲目的に受け入れなければならないのでしょうか。アジアは欧米ではないのです。

日本人は、日本固有の文化にもっと誇りをもつべきです。もし当事者であるあなた方がそう思っていないとしたら、私の口からお伝えしたい。

あなた方の文化は、本当に優れているのです。日本の力を忘れてはいませんか」

――日本の現状について

「マレーシア経済危機のとき、日本は私たちの味方となってくれました。しかしその日本はといえば、残念ながら私の目からは自分を見失っているように、そして自分の考えで動いてはいないように映ります。

いまのところ日本は、私たち東アジアの国々から生まれた唯一の先進国です。そして、富める国には隣人に対してリーダーシップを発揮する義務があります。潜在的な大国である中国をうまく御しながら、その責務を果たせるのは西側諸国ではありません。それは、東アジアの一員たる日本にしかできない役目なのです。

いつまでも立ち止まっている余裕はありません。それは日本にとっても、東アジアにとっても、世界にとっても、大いなる損失でしかないのです。

最後にはっきりと申し上げたい。

日本人よ、いまこそ立ち上がれ――と」

日本では不思議なことに、ここに挙げたマハティール首相のようなことを政治家が口にすると「右傾化」「戦前回帰」「国粋主義的」などと批判されることが珍しくない。とくにメディアにその傾向は顕著だ。

最後に、メディアについてのマハティール首相の言葉もご紹介しておこう。

「世界は西側の価値観に支配されている。メディアはその最たるものだ。

日本のメディアは欧米のメディアに左右されることなく真実の報道をしてほしい」

植民地時代、第一次世界大戦、第二次世界大戦(太平洋戦争)を見てきたマハティール首相は、大戦後の日本の復興に目を見張り、日本人の実直さ、勤勉さに心酔してきたが、経済大国になった後の日本の姿は老宰相の目に、何か異常さや違和感を覚え、日本人は日本人らしさを失いつつある憂いを述べている。

そして、今こそ、日本人のよく特性を発揮し、世界にその素晴らしい国民の力を示す時だと激励を送ってくれている。

アメリカの顔色をうかがうのではなく、中国の強大さに怯えるのではなく、しっかりした自信をもって対応してほしいと。

この本は、現在の日本が閉塞感に包まれながら、日本人の若者が生活ができればそれでよい、現状維持を選択するという挑戦意欲をなくしてしまっている姿に、もう一度日本人本来が持つ優れた行動力を取り戻して、元気あふれる日本を再生してほしいと期待している。同時にそれは東南アジア諸国にとっても、政治、経済文化面で交流が一層盛んになり、互いに素晴らしい関係が一層進むことを意味する。

早く、日本人は現状の下向きな姿から立ち上がってくれというエールを送ってくれている。

詳しい内容は本書をぜひ読んでいただきたい。

|

2019年8月2日(金)

再生エネルギーもっと入る?

昨日の朝日新聞夕刊の環境コラムe潮流で『再エネ「もっと入る」に驚き』という記事が掲載されていた。

要は、再生エネルギーの風力発電や太陽光発電の電力を接続をするには、現在の送電線に余裕がないということで、電力会社は個別の再エネ発電事業者の電力買取を断ってきた。

(注)電気は発電所で発電し、送電線や配電線を通じて需要家に送り、消費する。

この電力の流れで、それぞれに電力容量という制限がある。

発電量より大きな電力が使用されれば、発電機のコイルが焼き切れる。そうならないように発電容量より大きな電流が流れた場合はブレーカが動作して接続を解除する。

送電線も同様な保護装置がたくさん設置されている。

逆に、発電量が余っても、この発電、送配電の系統が不安定になる。総電力需要に対して、発電量が少し上回る程度が一番安定した状態だ。

送配電線も同様に、送配電容量が最大需要電力量より少し余裕があるのが一番安定している。

この記事の課題は、再生エネルギによる発電が送電線に加わった際に、送電線容量をオーバーし、送電線網が不安定になるということが原点にある。

これは東北電力、東京電力など全国の9電力会社も同じ理由で、再エネ電力を送電線に接続できないので、送電線能力を超える分は、再エネ業者に接続をカットするような処置をとるということであった。

すでに、九州電力は最大需用電力に対して、太陽光発電量が大きくなり、送電能力を超えた分はピークカットし、買取を拒否している。

昨日の夕刊の記事によると、再生可能エネルギー業界に大きな驚きが広がっているという。再エネの接続可能量について、送配電会社の東京電力パワーグリッドが驚くべき試算を公表した。東京電力管内の千葉県の房総地域には、太陽光や風力など再エネ発電所の新設構想が多い。これは都心に近く、海からの風がよく吹き、広大な未利用土地が広がっている好条件に位置しているからだ。

東京電力はこれまで、『送電線の空きはゼロ』と答えていた。送電線の増強には800億円から1300億円のお金と、9年から13年の時間がかかるとしてきたので、再エネの導入が進まなかった。

今年5月に新しい方法で試算した結果、少しの出力抑制を考えれば、送電線の増強なしで約500万キロワットの再エネが送れる余裕があると主張を変えた。

500万キロワットと言えば、原発約5基~7基分に相当する。

これまで電力業界は送電線の空きは最も混み合う過酷な状況で混雑の頻度などは調べず、一年中「空き容量はゼロ」としていた。

今回の試算では、実際の電力需要に500万キロワットの再エネ発電所を加えても、送電線に流れる実際の電力(実潮流)を1時間刻みで1年間(8760回)シュミレーションした結果、99%の時間は送電線に余裕があり、1%ほど(年間で90時間、約4日)は少し混雑した。

この90時間だけ、どこかの発電所の出力を少し制御すれば問題はないことになる。

空き容量がゼロと言われてきた送電線に500万キロワットが接続できることになった。さらに、送電線の新規建設費、約1000億も不要となる。

この考え方は、「実潮流での送電管理」と呼ばれ、欧州、アメリカでは既に実施されている。日本の従来の方法より明らかに合理的だ。

日本では、送電線が満杯を理由に再エネの導入が制限され足踏みしているところがたくさんある。満杯どころか、実はガラガラだという指摘は以前からあったが、再エネ業者は諦めてきた。それは自分で計算し実証する技術やデータを持っていないからだ。

今後は状況が一変するだろう。新しい方法で送電線の空き容量をチェックしてみると、無駄な送電線の増強をしなくてよい。

東京電力が新しい送電線容量のチェックに踏み切ったのは、原発に依存してきた電力供給体制を見直す状況に晒されていることが要因ではないか?

福島第一原発は東日本大震災時の巨大津波で原子炉の冷却に失敗し、福島第二原発も津波被害は受けつつ何とか冷温停止に至ったが、第一原発の水素爆発事故後の処理がなかなか進まない中、冷温停止状態の第二原発の新安全対策費用等と、今後の稼働できる寿命から考えると、勘定が合わない結論に達し、第二原発の4基すべて廃炉にすると発表した。

今後の各電力会社の原発の新設は場所もなく、ウランの燃えカスの保管場所が決まらないなど、近隣住民の同意の取り付けも難しい中、政府(自民党・安倍政権)は相変わらず『ベースロード電源は原発だ』という位置づけをしているが、事業当事者の電力会社が方向転換をし始めたと言える。

これを機会に、日本は再エネに大きく舵を切ることになるだろう。

|

もう一つは、ヒートテックの下着だ。これも冬の寒さの中で、着替えする際に、肌が冷たく感じる綿下着の欠点を改善した。

もう一つは、ヒートテックの下着だ。これも冬の寒さの中で、着替えする際に、肌が冷たく感じる綿下着の欠点を改善した。 次の例は、Apple(アップル)の創業者の一人で、癌で若くして亡くなったスティーブ・ジョブスである。

次の例は、Apple(アップル)の創業者の一人で、癌で若くして亡くなったスティーブ・ジョブスである。 アップルの商品は、包装箱のデザインまで凝り、買ってきて開封する際に心が踊るようなパッキンケースに入っている。

アップルの商品は、包装箱のデザインまで凝り、買ってきて開封する際に心が踊るようなパッキンケースに入っている。

この漢字(正しくは万葉かな)をもとに作られた日本独自の平仮名は、漢字を簡略化したもので、平安時代(934年ごろ)、土佐日記で有名な「男もすなる日記というものを女もしてみんとてすなり」と書き出した作者紀貫之が男の身でありながら女として赴任国の土佐から京都に戻る際の紀行文を平仮名で書いたことにより、日本語は漢字と平仮名を交えた独自の文字が使われるようになった。

この漢字(正しくは万葉かな)をもとに作られた日本独自の平仮名は、漢字を簡略化したもので、平安時代(934年ごろ)、土佐日記で有名な「男もすなる日記というものを女もしてみんとてすなり」と書き出した作者紀貫之が男の身でありながら女として赴任国の土佐から京都に戻る際の紀行文を平仮名で書いたことにより、日本語は漢字と平仮名を交えた独自の文字が使われるようになった。

94歳になる世界最高齢首相からのメッセージ

94歳になる世界最高齢首相からのメッセージ