「資本主義の終焉と歴史の危機」を読んで

水野和夫著

集英社

本体740円+税

2020年7月5日(日)

「資本主義の終焉と歴史の危機」を読んで

水野和夫著

集英社

本体740円+税

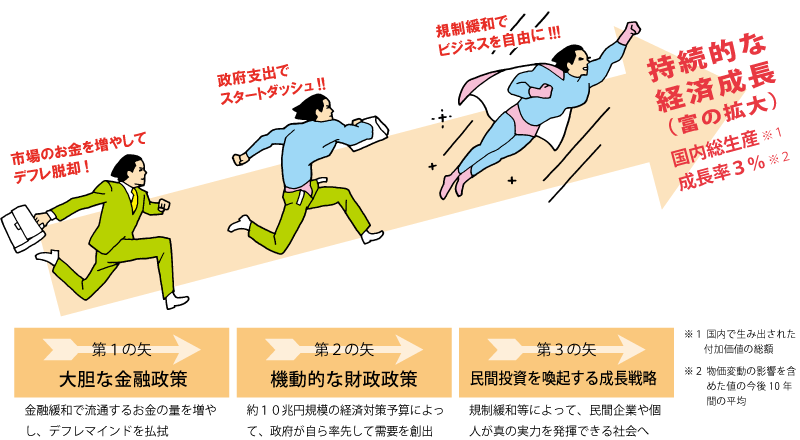

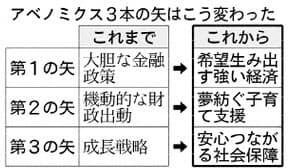

| 特措法による新型コロナの緊急事態宣言(4月7日発出)の解除(5月6日)後、人の移動が緩和された途端に、新型コロナウィルスは勢いをぶり返しつつある。このウィルスは質が悪く、巧妙な性質を有している。 iPS細胞の山中教授が言われているように、「収まるにはワクチン等の薬が開発されるまで、まだ時間がかかる」ことを覚悟しなければならない。 昨夜、NHKスペシャル、タモリ×山中伸弥『人体vsウィルス』の番組を見たが、人体の巧妙な免疫システムを解説しながら、新型ウィルスとの戦いを紹介していた。立体画像などを駆使して大変分かりやすく、良くできた放送番組だった。 さて、コロナ対応で外出を自粛中のため、アマゾンでいろんな本を買っては読んでいる。その中で、『なるほど、これは的を得ている』と共感した本を一冊紹介する。 それは、「資本主義の終焉と歴史の危機」という衝撃的なタイトルの本。 水野和夫氏の著書は、以前から何冊か読んでいるが、深い学識と独自の視点で、はやりの経済論ではなく、歴史の事実を深掘りし書かれているので共感するところが多い。 日本は失われた30年と言われるように、1980年代の後半“Japan is NO.1”と世界から注目され、我が世の春を謳歌した一時期から、1991年にバブルが弾けて不況に陥り、その後、30年間、経済は鳴かず飛ばずの状況が続き、現在に至っている。 そこで、安倍政権が誕生し、アベノミクスと言われた『大胆な金融政策、機動的な財政政策、投資を喚起する成長戦略』を『3本の矢』として放ったが、その効果が今一、見えないまま推移している。 そこで、『3本の矢』とは何だったのか、もう一度、立ち返って考えると、 政府の発表『3本の矢』資料 (https://www.kantei.go.jp/jp/headline/seichosenryaku/sanbonnoya.html)  安倍政府の考え方と見解 「どれだけ真面目に働いても暮らしがよくならない」という日本経済の課題を克服するため、安倍政権は「デフレからの脱却」と「富の拡大」を目指します。これらを実現する経済政策が、アベノミクス「3本の矢」です。 第1の矢と第2の矢の効果で、株価、経済成長率、企業業績、雇用等、多くの経済指標は著しい改善を見せています。また、アベノミクスの本丸となる「成長戦略」の施策が順次実行され、その効果も表れつつあります。 企業の業績改善は、雇用の拡大や所得の上昇につながり、さらなる消費の増加をもたらすことが期待されます。こうした「経済の好循環」を実現し、景気回復の実感を全国津々浦々に届けます。 と、アベノミクス効果を宣伝していますが、実体経済は殆ど変わらずに推移しています。 「3本の矢」とは、「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「投資を喚起する成長戦略」の3つでした。 事態は、 ・金融緩和は円安・株高でアベノミクスの基盤を築くことはできた。 第2次安倍政権が発足したのは2012年12月。この間、株価は2倍超になり、企業の業績も過去最高水準に回復した。 だが「円安が輸出増に」「企業業績拡大が設備投資増加に」「雇用増が消費増に」という好循環は明らかではない。 ・財政政策は一時的な刺激策で終わり、評判は今一。 ・市場が期待したのが「成長戦略」だが効果は実感されていない。 企業経営者らは、金融政策以外の「2本の矢」の効果を高く評価する声は少ない。 成長戦略に欠かせない規制緩和は進まず、財政の健全化に必要な社会保障費などの削減も、ほとんど手が付けられていない。 利害調整が難しい施策は後回しとなり、金融緩和だけが先行している。 今の経済を支えているのは日銀による異次元の金融政策と、それに触発された一部民間部門の元気、回復が加わった結果です。要は日銀の一本足打法が当たったのです。 そこで、2015年9月24日「新3本の矢」発表 ■新3本の矢は、2020年に向けた経済成長のエンジン。新3本の矢はどんなものか。 新3本の矢とは、 (1)希望を生み出す強い経済 (2)夢を紡ぐ子育て支援 (3)安心につながる社会保障  安倍総理は「長年手つかずだった日本社会の構造的課題である少子高齢化の問題に真正面から挑戦したい」と語った ■強い経済=20年のGDP600兆円に 14年度に490兆円だった名目GDPを2割増やすため、女性や高齢者、障がい者らの雇 用拡大や地方創生を本格化して「生産性革命を大胆に進める」。 ■子育て支援=合計特殊出生率を1.8に回復 子育て支援では、現在1.4程度の出生率を1.8まで回復させる目標を掲げた。 子育てにかかる経済的負担を軽くするための幼児教育の無償化、結婚支援や不妊治療 支援に取り組む。 ■社会保障=介護離職ゼロに 家族らの介護を理由に退職せざるを得ない「介護離職」をゼロにしたい目標を示した。 働く意欲がある高齢者への就業機会を増やす考えを明らかにした。 これらを20年に向けた「日本1億総活躍プラン」としてまとめ、「50年後も人口1億人を維持 する国家としての意思を明確にしたい」と語った。 以上が、アベノミクスの『3本の矢』と『新3本の矢』です。 「3本の矢」が発表された2012年12月26日から8年、「新3本の矢」が発表された2015年9月24日から5年が経ましたが、その結果、世の中は住みやすくなったか、否か? ちっとも変わらない! 。 挙句の果てに、思いもよらないコロナ禍で、社会は大きく痛手を被り、経済は大きく後退し、財政は大きく傷んでしまいました。中でも財政は1000兆円を超える国の借金が積みあがっています。今後、さらにコロナ対策でカネがかかり、国家財政は底抜け状態になる恐れが懸念されます。 こういう状況で、先般、アベノマスクが配られ、466億円と言われるカネ(税金)の無駄遣いをしてしまいました。アベノマスクをしている人は安倍さんだけではないかと思うほど、誰もやっていません。 現在、超低金利(ゼロ金利)、物価下落(デフレ)、消費税増税(10%)、少子・高齢化、経済成長率鈍化など日本の置かれている環境はますます深刻な状況になりつつあります。最近、安倍総理の顔つきが、疲れ気味で、さえないように感じるのは気のせいだろうか? そういう昨今の状況を醸している要因を、この本はズバッと明解に記述しています。 その内容を独断と偏見で下記のように解釈しました。 資本主義は、中世のキリスト教会支配の時代から、大航海時代を経て16世紀に始まり、現在まで発展を続けてきました。資本主義経済が発展するためには、『蒐集』(搾取)することにより生成発展(規模の拡大することが前提になります。 過去の植民地政策、重商主義、産業革命、工業化、世界大戦など時々の事象を経て、資本主義は拡大してきました。最近は世界の金融の緩和、金融市場の自由化や、加えてグローバル化が一層進んだことで、安い賃金を求めて海外に工場を移転し安く製造する競争により、物価が下落し、一方で国内の労働者は非正規化による低賃金化が進み、経営者は固定費を削減することで利益を上げようと取り組んできました。 以前は『儲け』を労働者にも分配し、中間層を形作ってきました。その社会階層構造が、崩れ、グローバル化により一部の富裕層と、多数の低賃金の貧困層に二極分化しました。 さらに、世界の金融市場が自由化し、カネが国家の枠を超えて自由に行き来できる時代になりました。ITの発達により、株式投資を百万分の1秒や、1億分の1秒で巨額の売り買いが行われる時代になり、巨大なグローバル資金がネット上で運用され、実態経済とかけ離れたバーチャルな取引がネット上で繰り返される時代になりました。 本来、企業業績で決まるものだった株価は、このように世界の巨大な資金と、ITシステムで上下する不安定な状態になりました。 このことは、本来の資本主義の姿から逸脱し、マネーゲームとしての金融市場が生成されてきたことを意味します。 利息は大胆な金融政策によりゼロ金利が続き、経済は低成長のままで、市場はデフレが続いている。この状態から一向に改善の兆しがない。 本来なら、金利を下げれば、投資が活性化され、増産による景気刺激が起きて経済は回復するはずだ。そういう動きが生じない。 要は、設備投資して生産力を上げ販売を伸ばすことで成長してきた資本主義は、需要が弱く売れない市場になる中で、商品を増拡販することが不可能になってきたのです。。 だから、設備投資は過剰設備につながり、経営を圧迫するので、低利息で金融緩和策しても投資には回らない。金融緩和は景気刺激策にならないと言えます。 ただ金融緩和は、通貨の価値に影響しますので、貨幣レートには効果を発揮し、円安ドル高につながります。円安は輸出産業には有利に働きますが、逆に輸入には、マイナスに働きます。輸出入に効果的な策はないのです。 特に輸入に頼る石油、石炭、鋼材等はコストが上がり、産業を支える資源エネルギーコストアップにつながります。 また、低金利は一般家庭の預金者には利息収入がなくなり、家計の財布のひもを閉ざしてしまうので、国内需要が弱まり、カネの循環が細ります。ですから金融緩和、ゼロ金利政策は現状の日本において、景気の活性化にはあまり寄与しないのです。 この状態は、市場が成熟化し、これ以上伸びしろがなくなってきたことを意味します。 だから、アベノミクスで金融緩和策でゼロ金利を進め、ジャブジャブ市場にカネを投入しても、そのカネを有効に投資する先が見つからないのです。 現在は、市場規模拡大の余地(のびしろ)がなくなっているというのが著者の言い分です。 平たく言えば、家電商品を例に挙げると、家電が大きく成長した頃は、カラーテレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機など欲しいものがたくさんあり、造れば売れた時代がありました。『三種の神器』や『3C』と言われた商品が人気で、よく売れた結果、経済は『神武景気』や『岩戸景気』などと称される好況を迎え、日本経済(市場)は大きく成長しました。 需要が供給を上回っていた時代です。 それが現在はモノ(商品)が余り、一家に一台が一部屋に一台となり、もうこれ以上、モノは必要ないというところまで行き渡ってしまいました。現在の需要は殆どが買替需要であり、新規需要はほとんど期待できなくなりました。 それは、普及率が100%に近づき、市場が満たされ、成熟化して、市場ニーズはゼロサム状態になっていることを意味します。 家電産業のみならず、あらゆる産業がこれに近い状況になっているので、需要の開拓は国内から海外に、先進国から発展途上国に、目先を変えなければ販売の拡大が見込めなくなりました。 資本主義は元来、拡大・成長により成り立つ経済システムですから、資本主義の終焉が近づきつつあり、何か新しい『解』を見つけなければならない時機に来ているというわけです。 これが本書の訴求点だと思います。 なかなか咀嚼が難しいので、正しく理解するには本書を手に取って読んで頂きたい。 従来の良き時代を過ごしてきた者には、時代の変化をなるほどと気づかせてくれる。 経済の成熟化による社会(市場)の構造変化が起きている中で、従来どおりの経済政策や、景気刺激策をいくら打っても効果が出ない、結果につながらないというのが著者の伝えたい点だと思う。 言い換えると、アベノミクスの「3本の矢」も、「新3本の矢」も、現在の世界経済の潮流(資本主義の終焉)にそぐわないことをやっているので結果につながらない。 成長戦略は積極的で前向きな印象で元気が出る気がするし、耳に心地よく聞こえるが、これ以上、成長できる場のなくなった市場に従来型の成長戦略をとることは、逆に疲弊につながる恐れもあると言っている。 要は、資本主義そのものが終焉に近づいている。だから今までと違った政策や取り組みをして新しいシステムを構築することが求められている。 そして、日本はこの失われた30年という世界に類を見ない不況を経験してきた国として、次の新しいシステムを生み出す土壌が十分蓄積されていると。 しかし、ここで、著者は、現在の資本主義の終焉に対し、「どういう戦略を取ればいいかの『解』はまだ見えない」と率直に認めている。 それほど、鋭い洞察力の持ち主の著者をしても、現在の経済状況をうまく適応することが難しい課題だということだ。 |

2020年7月1日(水)

「住みよさ2020」ランキングは?

わが街、交野市も目指そう!住みよい街を!

| 今年も後半にさしかかった。今年はコロナに始まり、コロナで終わるのか? 世の中は次第に住みにくくなってきたような気がするが、考え直せば良き時代になったのかもしれない。自分の現役時代と比べれば現在は便利で豊かな時代になったと実感する。一方でゆとりのある時代か?と言えば、何かあわただしさを感じる。 さて、「住みやすさ2020」(東洋経済オンライン)が発表されたので紹介する。 評価項目は4項目で、不思議なことに石川県がいつもトップに位置している。しかも、石川県内の市がたくさんランクインしていることが分かる。 交野市もこれらの市を調査し、研究することが大切だ。 他市の良いところはドンドン取り入れて、その上で一歩前に進めたいものだ。そういう気概を持って、市のスタッフや議員は取り組んでもらいたい。   わが町、交野市はランキングインするところまでほど遠いが、住みよさは次第に良くなっていると思いたい。一つ一つ着実に住みよい交野をつくり上げればいい。 まず市役所の建て直しが必要だと思う。 現状の建屋は古くなり、事務所は旧態然とした田舎の役場風で、机上にファイルや書類が積み上げられ、整理整頓されているイメージにはほど遠い。これで効率よく仕事ができているとは思えない。机上の書類を廃止して電子文書化し、徹底したIT化を進め、人員を減らし、先進の市役所として住民サービスを徹底してほしい。 市役所は交通の便のいい交野市を象徴する場所を選定することが大切だろう。 そういう市役所の建設プロジェクトを立ち上げて、有識者の意見を聞き、推進してほしい。 その際、一番重要なことは、『最高の住民サービス』の提供を目指すこと。 過剰な不要なサービスはコストアップになり、最高のサービスと言えない。必要なサービスをきちっと提供する、そういう体制はどうあるべきか? 事前の検討が大切だ。 |

2020年6月30日(火)

ズバッと書いた古賀氏の記事紹介

マイナンバーカードの最低の出来栄えに思うこと

| 今年も半分が過ぎた。この半年の間に未経験のいろんなことが起きた。 コロナに始まり、コロナで終わるのか?分からないが、景気の低迷は、リーマンショック以来、最低の状況に陥り、一向に改善の見通しがつかない。 『コロナの性だ』と安倍政権は他責にしたいのかもしれないが、真摯に、謙虚に反省する必要がある。 コロナ禍の真最中にあり、状況に応じ、しっかり対応するために国会は開き続けるのが筋だと思うが、会期の延長はおろか、逃げるように通常国会の幕を引いて終了した。 都合が悪いことはいつまでも関わりたくないのは人の情かもしれないが、国政を担っている立場で、それは許されないだろう。今まで何度も逃げきれたからという自信?が身に着いてしまったのかもしれない。ますます泥沼に身を置く状況に陥ることになりそうだ。 この『もやもや』を晴らすためには、次の総選挙ではしっかりした人を選ぶ責任がある。 最近、テレビを見ていると評論家が、『皆さんが選んだ人なんだから、政治にクレームをつけるには選挙で投票する際にしっかり見極める責任がある』とまで言いだしている。 このままで日本国は大丈夫だろうか? さて、マイナンバーカードを国民がもち、税や行政手続きなど役所仕事を合理化、省力化しようという取り組みは大変結構なことで、小生などはすぐにカードを申請し、交付してもらい既に2年前から年末調整(所得税)申告をネットで済ませている。これは便利で何の問題もなく済ませている。 マイナンバーカードで問題が分かったのは、今回の10万円支給で、そのシステムの出来具合の幼稚さが露呈したこと。どうやら個人がカードで申請した場合、役所の受付ソフトウェアアプリは、単にデータを受け付けるだけのお粗末なプログラムだったようだ。 だから、申請データに不備や間違いがあると、いちいち、役場の担当者がパソコン画面を見て確認しなければならない。それで受付窓口が大混乱して、カード申請を中止した市もあると聞いた。これなら、ネット申請するより、書類に記入して封書で送った方が手間がかからない。一体、何のためのマイナンバーカードなのか? ITの先進国を謳う日本のITレベルが疑われる非常に恥ずかしい姿になっている。 全くの驚きしかない。では、 マイナンバーカードの本来のあるべき姿は? 業務やサービスの処理には「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」の 2つがある。 日本の行政組織が取り組んできたサービスの“入り口”だけのデジタル化は 「デジタイゼーション」である。窓口に出向く必要がなく手書きの手間も省けるので市民の満足は高まるが、後続する処理業務がデジタル化されていないので職員の負担は重くなる。 これに対し「デジタライゼーション」は業務プロセスのすべてをデジタル化することで職員が煩雑な業務から解放され、市民も便利さを実感できる。 すべての手作業がデジタルに置き換われば、サービスのスピードも精度も上がる。 「デジタイゼーション」によるオンライン申請の入力内容の確認は、システムに任せることで職員は「人」にしかできない仕事に注力できる。最終的なゴールは、AIなどのデジタルを活用した行政サービスを実現する 「デジタルトランスフォーメーション」。それを可能にするシステムを構築することが必要。 そのシステムは、様々なデータに基づきサービスの申請から処理に至るすべてのプロセスをデジタル化し、エンド・トゥ・エンドで完結させること。市民がパソコンやスマートフォンを使って入力した申請内容は不備や漏れなどがないかを自動的にチェックする。基本的な入力項目の確認はすべてシステム側で行われるので、職員は最終的なチェックをするだけで済んでしまう。これだけでも現場の作業負担は大幅に軽減される。チェックが完了すると、その申請内容に基づいて、処理を担当する部署や担当者が自動的に任命され、いつまでに、どのように処理するかという指示が出される。さらに処理が完了していない案件については、どこまで作業が進捗しているのか、いつまでに完了するのかという確認が自動的に行われ、市民から問い合わせがあっても正確な見通しがフィードバックできるようになる。以上のような任命や指示、進捗管理などの業務は、通常は電話やメールなどで行うがシステムなら業務プロセスを完全に自動化する「デジタルワークフロー」という仕組みによって、効率よく、抜け漏れなく完結させることができる。 これが本来あるべきマイナンバーカードを使っての申請、処理業務の姿。 現状のシステムは幼稚なバッチ式デジタルシステムで、下の下のレベルだ。 だから、カード申請受付を中止して、書類申請に切り替えた。カードで合理化、省力化して処理のスピードアップを図る取り組みが逆に役場の現場を混乱させた。 この原因がどこにあるのか、徹底して検証するべきだ。 さらに、マイナンバーカードを国民に広く普及させようと意気込んでいる政府の高市早苗総務大臣がマイナンバーカードを持っていないことを報道で知った。 この話を聞き、『そういうレベルなんだ』と気づいた。本来なら全くあり得ない話だ。 はたして、安倍総理は持っているのだろうか? 他の大臣は持っているだろうか? 各大臣や官僚や国会議員は率先してマイナンバーカードを所有し、実際使ってみて、使い勝手の良さ、悪さを実感し、その上で普及を進めてほしい。これは当たり前のことだ。 推進する人や責任者がカードを持っていないのは何を意味するのか? カードを持つと、何か都合が悪いことがあるのかもしれない、そんな勘繰りが働く。 政治家がマイナンバーカードを持つことを嫌がるのは、出所不明の金がたくさんあるから、カードで身辺が明らかになることを恐れて持たないのだろうか? 国民にはカードを持てと要求しながら、自分は持たないということは不思議なことだ。 そういうカードだから、不都合や、使い勝手の悪さや、省力化や合理化をどうすればできるかなど真剣に考えていないと言える。 それなら止めればいい? そうはゆかない。マイナンバーカードの開発や普及にかけた費用は今までいくら費やしたか? 数千億円かけているはず。その開発をどこのソフト会社でやったのか? どういう指示をして進めてきたのか?チェックはどうしたのか? そういうことをしっかりやるのがソフト開発のイロハのイではないか! 少なくても、民間の各種カードでは、マイナンバーカードのような野暮なシステムはない。 政府がやりながら、レベルの低い話に呆れかえる。 そういう不審を感じを持っていると、今日のネットに下記のような話が載っていた。 (以下、記事) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 古賀茂明「官邸のえこひいきで堕落した官僚」 一般に、日本のキャリア官僚は、「優秀」で「勤勉」だと言われる。 憲法15条第2項には、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と書かれているが、普通の官僚は、その原則を守る善人であるように思える。 さらに、官僚と言えば、「クソ真面目」で、羽目を外すことはないという安心感もある。 こうした官僚像は、間違いとは言えない。そういう官僚も現に存在する。 しかし、昨今話題に上る官僚たちは、こうした伝統的イメージからかなりかけ離れている。 例えば、「優秀」な官僚の中でも選りすぐりの超エリートだと目される「官邸官僚」たち。 その筆頭格である今井尚哉総理補佐官兼秘書官は、突然の学校一斉休校の強行で総スカンを食った。その配下にいる経済産業省官僚チームは「アベノマスク」で日本中の怒りや失笑を買い、星野源氏とのコラボ動画では大ブーイングを呼んだ。「優秀」どころか「バカ」ではないか。 長谷川栄一総理補佐官兼内閣広報官が演出する安倍総理の記者会見は、露骨な「やらせ」ばかりが目立ち、会見の度に国民の心が離れていく。こちらも「優秀」とは程遠い。 経産省ではないが、国土交通省出身の官邸官僚、和泉洋人総理補佐官は、厚生労働省の女性審議官と出張の度に「コネクティングルーム」に宿泊という不倫疑惑。「不真面目」の象徴だ。 さらに、先週号でも取り上げたが、安倍政権の屋台骨である経産省では、第1次補正予算の目玉である持続化給付金事業で、トンネル団体を使った電通丸投げという「怠慢」行政が露呈。それを担当した前田泰宏中小企業庁長官が、過去に米テキサス州視察の際に「前田ハウス」と呼ばれる借り上げ住宅で本件に関与する電通職員(当時)とパーティーに同席していたことも発覚。そのチャラ男ぶりも目に余る。一体、官僚とは何なのか。そういう疑問が出てきてもおかしくない。 結論から言えば、官僚は優秀でも勤勉でも公正でもクソ真面目でもない。大学入試の時にテストができただけで、その後ひたすら「省益」のために働く。ほとんど進歩がなく、幹部クラスの多くは使い物にならない。 公務員試験では、自分のためでなく社会のために働けるかという評価はなく、「公正」の保証も全くない。しかも、最近は、前近代的な職場環境を嫌って官僚よりも外資に優秀な人材が流れ、二流人材が役所に集まる。5~6年働いて、箔をつけて辞めようという確信犯的チャラ男たちも増える。 一方で、今は少数派となった真面目な官僚たちは「弱い人間」だ。国民のことよりも上に媚びたほうが得だとなれば、正しい道から外れてしまうことも多い。 だからこそ、国のリーダーは、自らを強く律し、国民のために身を投げ出す覚悟を示さなければ、官僚たちを正しい道に導くことができない。 しかし、残念ながら、官僚たちは、安倍総理が非常に不真面目で「えこひいき」な人間だと見抜き、出世のためにはそこに取り入るしかないと考えている。「バカで怠慢、えこひいきのチャラ男」官僚たちが羽目を外し、この国を滅ぼす。 それを止めるには、安倍総理以外のリーダーを選ぶしかない。 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ さて、今後の動きを注視しよう! |

2020年6月27日(土)

「ニトリ」に初めて行ってみました。

(寝屋川市内)

| コロナ禍でどの『お店』も客足が減り、大変な状況になっていますが、最近少し客が戻ってきたようにも感じます。 お店は売り上げがガタ落ちで収入が激減していますが、従業員の給料や家賃の支払いは固定費として容赦なく発生するため、余力がないところは政府の支援金や借入金に頼るしかなく、経営が行き詰まるところが出ています。 有効なワクチンが開発されるまで、感染予防するには、マスクや手洗いや3密を避けるという対処法しかなく、感染を防ぐ手立てはありません。 そういう未経験の社会の姿に変わって来ましたので、企業の年度決算や株主総会報告を見ると、軒並み減収減益のところばかりです。しかし、こういう状況下においても過去最高益を果たした企業があります。それが『ニトリ』です。 テレビや新聞広告やネットでも盛んに宣伝していますので、有名になりました。 ニトリが扱う主な商品は、家具が中心で、家具屋やホームセンターやスーパマーケットと完全に競合する商品です。従来の家具屋やスーパが軒並み前年割れをしている中で、同じカテゴリーの商品を扱いながら、最高益を果たすことに疑問があり、どういう店なのか、どういう商品を売っているのか、興味が湧きましたので寝屋川の店に初めて行ってみました。 置いている商品は一見、スーパや家具屋やホームセンターと変わりませんが、よく見ると、まず値段が安いことです。安い割には必要な品質は満たしているなと感じます。 『要は安かろう、悪かろうで』はなく、『安いが、そこそこ満足できる』モノを販売しています。 次に感じたことは、狭い生活空間を活かせるような商品が多いことです。実生活の場を考えたものを作って販売しているという感じです。従来の家具は、家具がありき!だったのですが、日本の最近の家やマンションを徹底して研究した結果だろうと思います。 そして、商品はごてごてしないデザインで、Simple is best. の作りになっています。 この3拍子を商品企画やモノづくりに生かしているように感じました。 だから、若い人から老人の家庭まで好まれるのだなぁ!と思います。 決して高級品は置いていません。それかと言って、買って恥ずかしい思いをするような安っぽさはありません。その辺の匙どころがうまいな!と思います。 ニトリと言えば、便利な家具屋だと思っていましたが、店に入ると、家具は勿論ですが、鍋やフライパンや食器などの台所用品、カーテン、ベッドなどの室内用品、タオルやふろ場のトイレタリー用品、最近は液晶テレビや洗濯機や小型冷蔵庫や掃除機やヘアドライヤーなどの家電商品まで販売しているまさに大型ホームセンター並みです。 最近、事業は面白いなぁ!と感じる事例として、ユニクロやダイソンやアイリスオオヤマなどがあります。これらの会社は成熟しきった市場に新規参入し、既存メーカを蹴散らして、グングン商圏を拡大し延ていることです。 こういう会社に共通するものは何か? と言えば、『お客さんの欲しいものを提供する』というお客様満足を経営の根幹にしていることです。決して販売を拡大して儲けることではなく、お客様の要望を満たすものを作るという一点で共通しています。 ダイソンは有名な掃除機を開発するのに14年間思考錯誤したそうです。ダイソン氏自身が満足できるものができるまで商品化しなかったという逸話があります。自分が欲しいモノができるまで我慢して開発を続けた結果、お客さんの誰もが今までになかった掃除機だと感心する出来栄えになったのです。だから高くても売れました。 ユニクロは、成熟しきったアパレル分野の商品で、しかもグローバル化が進みだした頃、中国製の安い商品がわんさと店に並べられる状況の中で、同じ中国製でも生地や縫製にこだわり、安いがいいやん!というモノづくりで成功しました。 今日のテーマのニトリが一番、新しい会社ですが、ユニクロに近いような事業コンセプトで、商圏を家庭生活密着型の商品分野を掘り起こしたと言えます。 店に入ると新鮮さを感じますが、次第にその感動が薄れてくるはずです。それをいつまでリフレッシュし続けられるかどうかが、今後のさらなる拡大につなげられるかどうかです。 こういうふうに考えると、『これでもうやることがない!』という限界はありません。 成功するかどうかは、どういう仕事でも、お客さんの満足や共感が得られるかどうかにかかっています。 モノ余りの時代に、どういう商品を販売するかは永遠のテーマです。 わが故郷のPanasonicは最近、鳴かず飛ばずで低迷しているようですが、捲土重来の解は必ずあるという信念で、取り組んでほしいものです。 |

2020年5月25日(月)

アベノマスクが届きましたが、・・・・・・

| 21日に、我が家にも『アベノマスク』が投函されていました。 下の写真のようなクリアパックに無造作に2枚の布マスクと3密の説明書が入っています。 アベノマスク、2枚のガーゼ(布)マスクが入ったクリアパック   幅が9cmしかない! 小さい! これでは、顎が覆われず、顎だしの安倍総理が着用している姿になる。 昔のマスク姿!   とてもこれは着用する気になれないので、このアベノマスクは記念に保管することにした。 このマスクを全国民1億2700万人に配ると、総額は466億円だという。一枚当たり367円になり、我が家は2人だから734円の税金が戻ってきた感じ。 アベノマスクは油汚れや虫の死骸などは付着したものがあったと報道された。発注先は3社で、伊藤忠商事、その他2社だという。郵送前に人手をかけ全数検品している。検品費は発注先の責任で対処するのが当然でしょう! それを国費で10億円弱もかけてやっている?? 何という無駄な、もったいないことをしているのか! 日本は世界に誇る品質管理のしっかりした国だった。 政府が不評のアベノマスク配布で、このような不良品が混入することは想像だにしないこと。 やること・なすことが無茶苦茶だ! この466億円は、多額だが国民(全員)に配れば、一人当たりは僅かな額になり、もらっても感激しないし、こんな小さな、不良マスクは要らないし、もったいないという気持ちが先立つ 国費はもっと使い道を考え、効果があるところに使うべきだ。 466億円もあれば、ワクチンや治療薬の開発、PCR自動検査器、抗体・抗原試薬や検査装置等の開発製造を促進することができる。また命をかけて日夜闘ってくれている医療関係者に感謝としてお配りすることも重要だ。 マスクは自分で造れる。 作り方を分かりやすく新聞やNHKテレビなどで紹介すれば済むこと。自分でできることは自分でやることが原則。 先日、記者の質問に対し菅官房長官は、「アベノマスク配布した効果で、店先にマスクが出回り初め、値段も下がってきた」と言ったそうだ。まだ全国で配布された人は数%しかないはず。 政府の独りよがりも頂点に達した感じがする。 店先にマスクが出回ってきたのは、アベノマスクの効果ではないでしょう。中国のコロナが落ち着いてきたので、中国から大量に輸出できる余裕が出てきた証拠でしょう。 コロナが終息した後、日本経済復旧が最重要な課題になる中、まっとうな気概を持った政権が生まれてほしいものだ。このままでは、後進国の仲間入りすることになりかねない。 |

2020年5月21日(木)

アイリスオオヤマが熱い!!

マスクの大量生産に踏み切る!

| 取り貯めしていた『カンブリア宮殿』で、アイリスオオヤマ、オオヤマ会長のインタビュー番組を見た。 『オオヤマ』創業の地は大阪市内で、プラスチック成型業の会社。それもブロー成形という熱した樹脂に空気を吹き込んで空洞を造る成形手法が得意で、灯油タンクなど各種容器の製造が中心であった。1972年に工場を仙台市に大河原工場を建設し、リーマンショックで倒産の憂き目にあいながら、それを凌いで家庭園芸やペット用品のプラスチック製品などの生産を始め、その後のブームで急拡大した。 最近は大阪市内に商品開発研究所を建て、そこにPanasonicやSharpなどの大手家電メーカのOBや途中退職者を雇い入れ、技術力を高め、家電商品開発に力を入れている。 家電メーカが気づかない『なるほど!納得』という商品開発を行い、次第にその存在が大きくなってきた。経営者は2代目、大山健太郎社長が最近まで会社を牽引してきたが、3代目、大山晃弘に社長を譲り、自身は会長になって会社を引っ張っている。 大山会長曰く、我々は「ユーザー目線で商品を造っている」。

|

2020年5月15日(金)

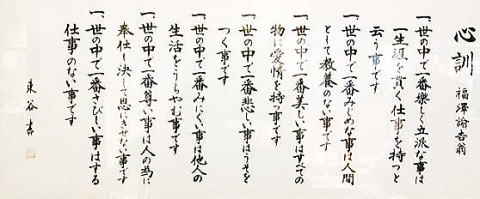

『福沢諭吉の心訓』は?

| 世の中があわただしくなり、誰もが人の本質を見失いかける昨今です。科学技術の進化により今まで考えもしなかったようなスマホなど便利な商品を誰もが持てる時代になり、それが人間の行動を変える時代になりました。 昔はもっと温かみのある心根を持った人々がたくさんいましたが、今は殺伐とし、ギスギスした感じがあちこちで見受けられるようになりました。文明が進むと、人はもっと心豊かな生活ができるものと思っていましたが、そうではなさそうな感じを受けます。 幕末から明治にかけて、近代日本を立ち上げた若者は、自分で考え行動しました。 現在の若者はどうなのでしょう。 学ぶことが非常に多くて、大変な競争社会になり、階級社会になろうとしています。 皆が豊かな心をもって処することが今こそ大切だと思います。しかし、その余裕もありません。 そういうことを考えていましたところ、あるところに、下の『福沢諭吉の心訓』という額を見つけました。 何か心に訴えるものを感じます。  何かを考えさせられる言葉です。 |

2020年5月1日(金)

国会中継を見ていて、違和感を感じませんか?

| 今日から風薫る5月に入りました。わが家を出ると、生駒山系の里山が迫っています。山の若葉が次第に色濃くなり、まさに“風薫る”というにふさわしい季節になりました。 例年なら、たくさんのハイキング客でにぎわう大阪府民の森、星田界隈のハイキング道路も、数人の家族が歩いているだけという寂しい状況です。“Stay at home”と言われていますので、皆さん、自粛がされているようです。 テレビで国会の予算員会の中継を見ていますと、安倍政権になってから、あまりにもいろんな出来事があり、そのたびに本来の審議事項が棚上げされて、くだらない問題につき野党から追及を受けることが多すぎます。 森友学園、加計学園、桜を見る会など、安倍総理がかかわったとされる案件が長々と審議され、本来の国政の重要法案を議論する時間を大きく割かれてきました。国会予算委員会の開催には、質問に対する回答の準備のため関係省庁の官僚の方たちがたくさんかかわっていて、多くの費用が掛かっているそうですから、その無駄な生産性がない費用について、だれが責任を感じ、一体どれだけ税金を無駄遣いしたのか、棚卸をしてほしいと思います。 それはさておき、最近、と言ってもずいぶん昔から変な国会用語が使われてきました。 国会は議論を戦わせる場であるはずですが、それを『ご議論』とよく言われます。なぜ、議論を戦わせることに敬語が必要なのでしょう? 「審議すること」を『ご審議を頂く』ともよく言われますが、これは何かの課題について、他の人に審議をお願いするという意味合いで、ある程度は理解できます。 議論するを『ご議論する』とは変な日本語だと思いませんか? 民間や一般社会では、絶対に『ご議論』とは言わないでしょう。 海部総理の時代から、それが変な丁寧語として、国会内に定着したものと思います。いまや、総理や各大臣などが盛んに使っています。間違った日本語だと思います。 あわせて、おかしな表現が耳につきます。 『しっかり、・・・・』とか『・・・で、ございます』とか、何か聞いていて、気持ちが悪くなるような言葉の使い方だと思います。 もちろん、『・・・で、ございます』も使い方次第で、その人の品格が現れることもありますが、余りに『・・・で、ございます』が話の中で、連発されますと、耳について違和感を覚えませんか? この人、本心から誰に対し丁寧語を使っているのだろうかと。 同様に『しっかり』も流行中です。総理以下各大臣諸氏も『しっかり』『できる限り』取り組みますと意思表示されます。もちろん、どの場面でも『しっかり』取り組んでもらわなければなりません。 だから敢えて『しっかり』を言う必要がないと思います。 もし、『しっかり取り組みます』と敢えて言うなら、取り組んで成果が出た時に。あの時『しっかり取り組んだ結果です』と自己評価、自賛して頂きたい。 言葉で『できることはしっかりやる』という裏には、「しっかりやったがうまくゆかなかった」、「できることはやったが、できなかった」というような言い訳(Excuse)が潜んでいるように思う。 「しっかりやる」ということは、「できないようなことまでやり切る」という意思表示のはず。 「できること」をやるのは、当然で当たり前! 正しい日本語の言葉の使い方は、議論のあるところだが、不要な丁寧語や敬語の連発や安売りは、伝えるという効果を半減するどころか、何か頼りない感じがしますよね。 政治家は、国民をリードし、時には説得することが必要です。そういう厳しい責任ある立場の政治家が変な敬語や丁寧語の日本語を連発していて良いのでしょうか? コロナウィールスの蔓延で、世界は第三次世界大戦を戦っているとよく言われています。 総理も『コロナとの戦いは、第三次大戦だ』と言っています。そういう戦争の渦中の言葉使いは簡潔、明瞭にし、意図や指示や命令が分かりやすく、即伝わることが一番重要であり、丁寧語や敬語は必要がありません。 ニュージーランドのアーダーン首相の言葉を思い出します。 “Be strong, but be kind. ” (強く、でも、やさしく) と、国民に繰り返し、呼びかけました。 一方で、外国人の入国禁止や都市封鎖など厳しい制限措置を行いました。その結果、今や、コロナに打ち勝とうとしています。 一般社会とかけ離れた日本の“国会用語”が流行しているという変な話でした。 |

2020年4月30日(木)

やはり原発はコストが高かった!

原発事故処理に再エネ財源を繰り入れ(朝日新聞)

| 今まで、「原発の発電コストは火力発電に比べて安い」と言われてきた。 本当だろうか? 朝日新聞によると、政府は再生可能エネルギーの普及に使い道が限られているお金を、東京電力福島第一原子力発電事故処理費用に使えるように閣議決定した。事故処理費用が想定より膨らみ、財源が逼迫することに備える。 『使ったお金は将来返す』としているが、一時的でも原発政策の失敗を、別の目的で集めたお金で穴埋めすることになる。原発の事故処理にかかるお金が今の仕組みでは賄えきれなくなってきている。 詳しく会計予算の仕組みを見ると、一般会計とは別に、エネルギー関連予算を「エネルギー対策特別会計」(エネ特)で管理している。 このエネ特の中に目的別に財布を分けている。 原発の立地対策など主に原子力政策に使う「電源開発促進勘定」(電促勘定、年3000億円)、再生エネルギーや省エネルギーの普及、燃料の安定供給などに使う「エネルギー需要勘定」(エネ需勘定、年8000億円)などがある。 電促勘定の財源は、電気利用者(我々)の電力料金に上乗せされている電源開発促進税で、エネ需勘定の財源は石油や石炭を輸入する事業者などから集める石油石炭税となっている。 両税はいずれも、それぞれの勘定の目的にしか使えない特定財源だ。 政府は3月3日、エネ需勘定から「原子力災害からの福島の復興および再生に関する施策」に使えう資金を電促勘定に繰り入れられるようにするための改正特別会計法案を閣議決定し、国会に提出した。エネ特で勘定間の繰り入れを可能にする変更は初めてという。 背景には、電促勘定の苦しい台所事情がある。電促勘定の収入は、需要家の電力料金収入だから例年大きく変わらない。 東電が負担するはずの原発事故の処理費用は、2013年12月の閣議決定で一部を政府が負担することになり、14年度から汚染土等の廃棄物を保管する中間貯蔵の費用を電促勘定から毎年350億円計上してきた。その処理費用は当初想定より大きく膨らんでいる。 16年末の経産省が公表した試算で、中間貯蔵事業は1.1兆円から1.6兆円になり、電促勘定からの支出は17年度から毎年約470億円に増えた。今後さらに増える可能性があり、財源が不足することになりかねない。この法案では、繰り入れた資金は将来、エネ需勘定に戻すことを定めているので問題はないとしている。 再エネ普及などのために集めたお金を一時的にでも、国民の賛否が割れる原発のために使えるように変更するのは如何か。 自然エネルギーである風力発電や太陽光発電は、発電量が不安定だとして送電線に接続することを制限したり、自然エネルギー発電料金を買取を安く設定したり、再エネを促進する方向と真逆な施策を打ち出している。再エネの促進費用を原発事故の処理費に充当できるよう特別会計法案を定める。政府は未だに原発擁護、原発推進の軸足を変えていないようだ。 これでは、原子力発電コストが一番安いのだと言われてきたが、事故を想定して正しくコストを算出すれば、原発の発電コストは高くなる。発電でもモノづくりでも、事故や品質不良品に対する対策費用を電力コストや商品価格に参入している。従来の電力コストに見込んでいた事故時の対策費では到底賄えなくなり、東電は成り立たなくなって、実質上の国有化企業になっている。 不幸にも原発事故が起きてしまったので、事故後の処理はキチンとやらなければならないが、正しくその費用を計上し、原発コストを見直すことが重要である。その上で、再エネと原発コストの比較をしなければならない。 事故を起こした東電は重い十字架を背負いながら事故処理を進めている。その十字架の重さを原発コストに組み込んで考えなけらばならない。重い十字架は国の費用で補填されていることを真摯に見つめなおさなければならない。 原発は津波に弱い!。 なぜなら日本の原発は全て海岸線沿いに設置されている。その理由は、炉心で発生した膨大なエネルギー(原子核崩壊熱)で高温高圧の水蒸気を発生させタービンを回す。その後、タービンから排出される蒸気を冷却器で一気に冷やして水に戻さなければならない。その時に大量の水を使う。日本は島国だから海水はいくらでも取り込める。これが海岸線に原発が建てられている理由だ。水冷方式。 海外の原発は内陸部にある場合が多い。 大量の水で蒸気を冷やすことができないので、冷却器を空気で冷やす。空冷方式だ。だから巨大な筒状の冷却塔が建てられている。 今後、事故処理は何十年も続き、その間、何十兆円も費用が掛かる。しかし、これで済むかと言えば、最近の近隣諸国の動きから紛争が起きれば、ミサイルにより、原発を狙い撃ちすれば、昔の戦争と違い都市の爆撃などせずとも大被害を与えることができる。 原発は破壊されれば制御不能になり、手が付けられない巨大な爆弾と同じだ。 特に日本海側にたくさんの原発が並んでいる。相手国からすれば攻撃しやすい標的だ。 更に、最近言われているのは、ミサイルで原発を直撃できなくても、数10キロで小型の原子爆弾を上空で爆発させれば、強力な電磁波により原発の制御ができなくなる。 そのテロ対策費用がこれから余分に必要になり、一層原発の発電コストを押し上げる。 新規制基準のテロ対策費は当初予定の2倍から5倍となり、電力11社の安全対策費用は5兆円にも上る。 こうした原発のトータル対策費用がいくらかかるのかも見通せない状態になっている。 しかし、政府は未だに原発の発電コストは1キロワット当たり10.3円で、水力発電コストが11円、石炭火力発電が12.9円と比べて最も安い電源だとしている。 電力会社と政府の利権がかかわっているのだろう。 現実を直視した原発の発電コストと安全性を考えると、脱原発を早く進める必要がある。 もう一度、福島の二の舞をすれば、日本経済は破滅に至るだろう。 |