2020年7月17日(金)

Go toキャンペーンは東京都を除外?

| まさか、こういう事態になるとは思わなかった。東京は昨日、最多の286名が新規感染数になり、対応がますます厳しくなってきた。さらに、東京周辺の千葉、神奈川、埼玉県も同様に感染拡大が続いている。 この事態において、Go toキャンペーンがどうなるのか?注視していたが、何と『東京を出入りするのは、キャンペーン対象外』という結論らしい。 全国の観光地は、東京都民の旅行客が一番多いので、それを当てに、キャンペーンに期待していたが、これでは当て外れだ。それでも、キャンペーンは実施するという。 東京周辺の千葉、埼玉、神奈川県民なら、キャンペーンを使えるようだが、危険性はそう変わらないのではないだろうか。東京都民の感染者数はダントツに多いが、人口当たりの罹患率は、周辺の県民とそう変わらないのではないか? そうなれば、旅行者から受ける感染確率は同じことで、東京だけを対象外にするという論理は理解に苦しむ。 やはり、昨日の提案のように、旅行者は国内外を問わず全員がPCR検査を受けた上で、 陰性者のみが旅行できるという条件にしなければ安心できない。 PCR検査が非常に難しく時間がかかるなら、別の考え方もいるが、試験そのものは実に簡単な検査であり、最近は、鼻の粘膜を採取しなくても、口の中のタンを採取する方法でも検査精度が同程度になっているので、検査する側の負担も軽い。 やはり、一刻も早く感染予防法の関連項目を改訂し、保健所以外でも保険適用で検査ができる体制を整えることが求められている。 有効なワクチンが開発されるまで、これしか有効な方法はないだろう。 その上で、全国民を対象に、検査データの共有と活用ができ、防疫体制が確立することを期待したい。 |

2020年7月16日(木)

このままで、『Go to キャンペーン』の強行は無謀だ!

| Go toキャンペーン 実施の条件(提案) ①感染症予防法の改訂を行い、どこでもPCR検査が受けられるようにする。 ②旅行の前に、参加者は全員、PCRを受け、陰性を確認すること。 ③旅館や観光業者は、定期的にPCR検査を受ける陰性を確認すること。 |

| 政府はGo to キャンペーンを7月22日より実施する針を固めているようだ。 16日夜、開かれるコロナ対策専門家会議で意見を聞いて決めると、16日午後の参議院予算委員会で西村大臣が返答した。本音は『実施したい』という雰囲気が伝わってくる。 予算委員会の参考人として出席した東大、先端科学技術研究センター、児玉龍彦名誉教授の答弁が印象深かった。 それは国民民主党の伊藤孝恵(女性)議員の質問に対する応答である。その内容は? Go to キャンペーンの主旨は理解できる。コロナ禍で各地、特に地方の観光地の旅館、ホテル、土産物店などは、客が来なくて、販売不振で経営がもたないとされている。 この状況は新聞やテレビで報道されているので、誰も知っている。その経済対策として、 Go to キャンペーンは総額1兆2000億円の巨額の予算を充てて、旅行者に旅費の半額を支援して、観光客を増やそうと目論んでいる経済対策の目玉キャンペーンだ。 しかし、今日、東京のコロナ感染者は286名の新感染者数に増加し、このままでは病院のベッドも足りなくなり、医療崩壊を起こす危険が迫っている。それは誰もが認識している。 そういう状況下の都民や首都圏の人が、地方に観光旅行に行って、コロナウイルスをまき散らすと、地方の病院は専門医や感染防疫設備が貧弱で、地方は高齢者が多いので、感染すれば重症化し、手が付けられなくなることは容易に理解できる。 そういうことが分かっているにもかかわらず、今日の予算委員会ではキャンペーンを実施したいという政府の意向であった。 児玉先生の答弁は、今のままではキャンペーンの実施はとんでもないという立場で、 キャンペーンの効果が期待され騒がれているが、大量のPCR検査をしなければ、とんでもないことが起きる。 このままでは、東京がエピセンター(震源地)になる。コロナウイルスは変異している。中国武漢型から東京型に、新宿型に、また神奈川型と次々と変異しながら流行し、その内に重症化するモノが現れる。 21世紀の生命科学、生命工学、先進医療技術、情報処理、情報インフラ等の最新技術やツールを総合して活用する仕組みを早く構築することが大切で、その時は今だ!と指摘。日本は従来の仕組みにこだわり、新しい宝物を利用し導入しようとする動きが遅すぎる。 そのコロナ対応の新しいシステムに加え、最も重要なことは、現在のPCR検査が進んでいないことだとズバッと指摘された。 なぜ、PCR検査が進まないのだろうか? PCR検査の能力は、東京都だけでも一日に4000件以上も保有しながら、その1/10程度しか検査されないのはなぜか? その理由は感染病防止法でウイルスPCR検査は指定機関としての保健所でしか認められていないからである。民間の大学やその他医療機関(病院やクリニックや開業医など)でPCR検査器を有するところはたくさんある。しかし、それを使って検査する行為は、感染対策(医療行為)という事ではなく、臨床研究目的ということになり健康保険が適用にならない。 民間(クリニック等)でも検査してもらえるが、検査料金は自己負担になる。その場合は3~4万円程度の費用がかかる。 現状は、保健所の『帰国者・接触者相談センター』で検査する場合は、感染防止法により国費で賄っているので、検査は無料である。 保健所なら無料だから、ワーッとたくさんの人が保健所に検査に来られたら、たちまち対応ができないので、発熱者で感染症状が出て、医師の診療を受けて医師の紹介で初めて保健所が受け付けて検査してもらえる。(その場合は無料) こういう現状の体制では、当然、検査数が伸びない。 児玉先生の答弁は、Go toキャンペーンに1兆2000億円という巨額の予算を振り向けていながら、肝心のPCR検査が今のままでは検査が進まず、全く感染が制圧できない。 一刻も早く、国会が感染症防止法を改定し、PCR検査を一般の病院でも、どこの医療機関でも保険適用で検査を受けられるようにすれば、検査数はすぐ10倍、20倍となる。 PCR検査器は沢山あるが、現状は法律が縛っているので検査数が増えない。 この縛りを早くなくすることが最重要で、そのためには感染病防止法を修正すること。 先生が参考人として予算委員会に出席したのは、「一刻も早くこの法律を正すことを国会の議員の皆さんに要請するために来た」とおっしゃっていた。 例えば、Go to トラベルや、Go toキャンペーンを利用して旅行したい人は、旅行に行く直前にPCR検査を受け、陰性の人だけが参加できるようにすれば、行く人も、受け入れ側の旅館も安心できる。 さらに、受入側の旅館の従業員も定期的にPCR検査を受け、陰性の確認をする。 こうすればお互いが安心して、観光を楽しめる。 国会の議論はそういうふうにならなかった。政府答弁は、『十分に感染対策をして旅行を楽しんで頂くようにする』というあいまいな答弁に終わり、十分な感染対策とは具体的な内容がなかった。 上記のような法案の修正を具体策として決議してほしい。いつも、概念的な、抽象的な、総括的な言葉でその場をしのぐことが目立つ。 このままでは、Go toキャンペーンにより、感染が拡大することは見えている。 たくさんの人がPCR検査を受けられる様になれば、検査料も下がる。 現状でも、検査料は3000円弱で行えるようになっている。 (海外主張等でPCR検査証明書が必要な場合は、民間のクリニックなどで検査をすれば、2、3万円取られる。) PCR検査器は簡単な構造であり、CTやMRI等のように高額な医療機器ではない。 大きさは、小型のものなら電子レンジぐらいである。単に庫内の温度を上げ下げするだけ。 詳しくは、別途、掲載する予定。 要は、感染防止法を書き換えて、PCR検査を保健所に縛っている項目を削除することだ。 なぜ、そういう対応をすぐ取らないのだろうか、不思議だ!。 野党は、『Go toキャンペーンの反対』を叫ぶより、先に法律改正に取り組むべきだ。 どういうわけか、この点について、新聞やテレビでの報道がされない。 |

2020年7月13日(月)

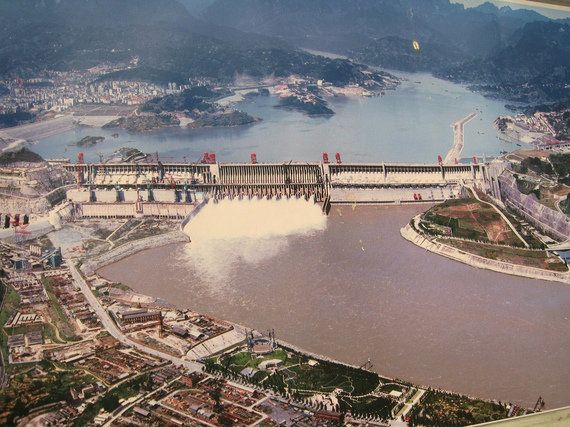

中国、三峡ダムが『ブラック スワン』になるかも?

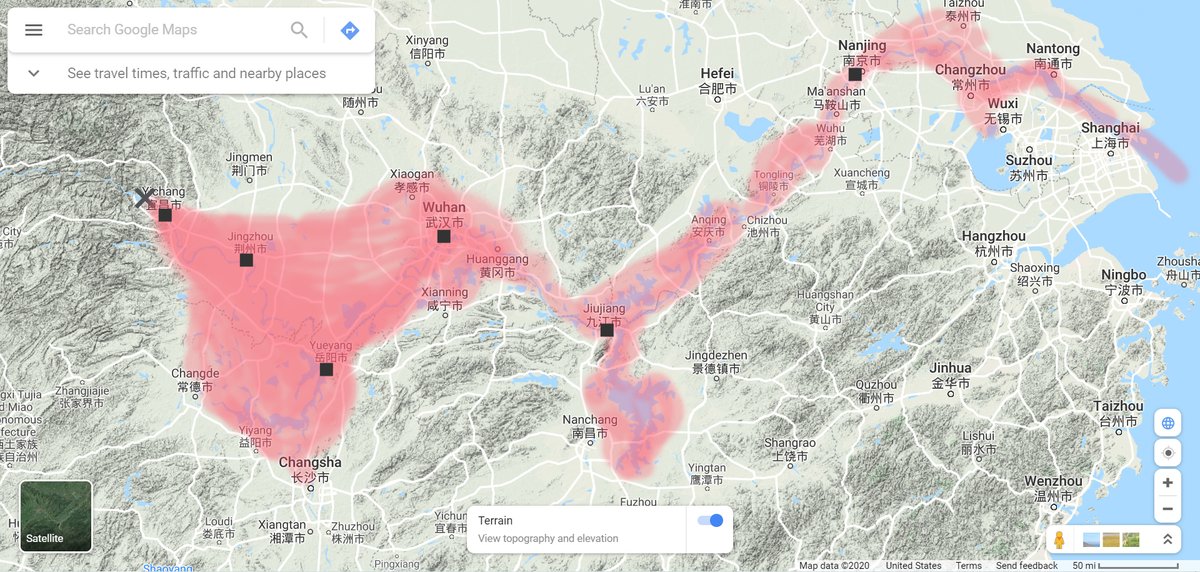

| 九州各地で、数十年に一度という豪雨に見舞われ、甚大な被害が出ています。この豪雨は従来の梅雨末期の大雨とは少し状況を異にしています。線状降雨帯という入道雲が次々と線状に発生し、長時間、大量の雨を降らせる気象状態です。 その原因は、一言で地球温暖化によるものと言われています。7月10日の記事に書きましたとおり、われわれの生活環境にもその原因の一端があるようです。 少し別の心配事に触れてみたいと思います。 お隣りの中国の話になりますが、最大の河川である揚子江(一名;長江)の中流域に建設した世界最大のダム:三峡ダムについてです。 今、ネット上で盛んに、三峡ダムが『ブラック スワン(Black Swan)』になるかもしれないと騒がれています。『ブラックスワン』は文字どおり、『黒い白鳥』という意味ですが、『白鳥が黒い』という表現ですから、『在り得ないこと』または『想定外の出来事』という意味に使われています。  2020年7月24日現在 放流写真  三峡ダムに在り得ないことが起きるということは、ダムの決壊の話です。 公式には、中国の水利省(日本の農水省)の役人である葉建春という人が「三峡ダムのブラックスワンが起きる可能性がある」という発表をしているからです。 三峡ダムは、1992年の全人代(全国人民代表者会議)で建設が採択されました。当時、中国共産党は、1989年の天安門事件で人心が混迷していたので、国力高揚の目玉政策として行った事業です。このダム建設には賛否両論があり、揉めましたが、結局、建設賛成派が押し切りました。 翌1993年に着工し、16年の歳月をかけて2009年に完成しました。世界最大の水力発電ダムで、70万KWの発電機が32個並べ、総発電量は2240万KWというとてつもない発電量で、中国全土の電力の1割を供給しています。これは100万KW級の原発22基に相当するものです。  三峡ダムの堰堤は、2310mの長さの重力式ダムで、堰堤の高さは181m、堰堤の断面形状は上流側が垂直に切り立ち、下流側が斜めになった台形になっています。堰堤の底面が115m、上部が40mで、これに使ったコンクリートは東京ドーム球場の22.6杯の量になります。このダムに30億㎥の水を貯めています。想像を絶する巨大なダムです。 比較資料①として、日本最大の黒四ダムは、下記のとおりです。  コンバインダムと言われるもので、両側(両岸)の岩盤の地質が軟弱なため破壊を防ぐ目的で重力ダムとし、中央部は壁が薄いアーチ式ダムとして、両方式の良いとこどりを組み合わせた特殊なダムです。着工が1956年8月、工期は7年間、完成は1963年です。貯水量は2億㎥、堰堤の高さは186m、堰堤の長さは492m、発電量は33.5万KWです。 比較資料②として、ナイアガラの滝での水力発電は、カナダとアメリカで発電中。 落差は約100mで、発電所は約10km下流に設置、約400万KWの発電を行っている。  ナイアガラの滝の衛星写真(Google)より 上がカナダ滝、下がアメリカ滝  右がカナダ滝、左がアメリカ滝、滝つぼが岩で埋まっている。 観光は主にカナダ滝の滝つぼ近くまで船で行く。 水量は、カナダ滝:アメリカ滝=9:1となっている。上流に可動堰が設けられ、水量が調整されている。 三峡ダム周辺に中国の歴史ある都市や遺跡や観光名所がたくさんあり、上流には重慶市、下流には三日月湖、武漢市、南京市、蘇州、上海市と、大都市が点在します。  中国は『南水北調』という目標を掲げ、「南の水を北に供給する」という政策を実行しています。『西部大開発』もその一環で、沿岸地の開発が成功したので、その富を西部開発に振り向けようという戦略です。  しかし、今年は長期間の豪雨で、長江流域の水量が増大し、三峡ダムに流れ込み、水かさが増え、ダムの放水量を増やしていますが、貯水量が増加し、危険水位に達しています。放流により、下流の武漢市は溢れた水で洪水被害が出始めています。 NHKテレビ、7月13日ニュースセンター9時では、3700万人が被災している。習主席は「状況は非常に厳しい」という談話を発表しました。 この豪雨の原因は、地球温暖化により、インド洋や南アジア付近の海水温が異常に高くなり、大量の水蒸気がヒマラヤ山脈に当たり、東進しているためだとされています。 その一部が九州にも流れ込んで大水害を引き起こしています。 そのため、三峡ダムが満水の水圧に耐えられるかどうか、ネットで騒がれているのです。 もし、このダムが決壊するようなことが起きれば、『ブラックスワン』になります。 下流域の武漢市、蘇州、上海市などの大都市は大洪水で流失し、工業化が進んだ地域は甚大な被害を被ります。何億人という人々が被災し、想像を絶する死者も出るでしょう。 今、中国はそういう危機に瀕しています。 上の地図は、三峡ダムが決壊した場合の浸水地域を赤色で示しています。 何故か分かりませんが、この事実を日本の新聞やテレビであまり報道していません。 今年、このダムが無事に耐えたとしても、毎年繰り返される大雨や、上流から流入する土砂・流木や、工業廃棄物等でダムの水面は人が歩けるほど分厚い堆積物(廃棄物)で埋まり、湖底は土砂で埋まり始めています。ダムの寿命は想定より短いことが分かってきました。このダムが何年持つのか、学者の間でも諸説が飛び交っている状況です。 |

2020年7月10日(金)

災害の頻発に思うこと!

| 今年も梅雨末期にさしかかり、毎年繰り返されている洪水に見舞われ、たくさんの犠牲者や、大きな被害が発生している。それを「何十年に一度の雨』とか『過去に経験したことがない降雨量だった』というような言葉では片づけられない。 最近よく耳にする言葉で、事件や事故が発生する度に、「遺憾に思う」「責任を痛感しています」「今後、再発防止に努めます」など紋切り型のお詫びを政治家や関係者からよく言われる。言葉では何とでも言えるし、この紋切り型のお詫びでその場しのぎすることが多くなり、日常化している感じさえ受ける。 何とも重みがなく、空虚さを感じる。これでは、本当の改善や対策につながらない。 今年は九州や中部地方が集中豪雨に見回れているが、特に九州は酷い被害が出ている。 『線状降雨帯』という気象用語を以前は聞いたことがなかったが、最近は毎年のようにこの時期に聞くようになった。 『線状降雨帯』とは、太平洋高気圧から梅雨前線に向かい、大量の湿った空気が次々と流れ込み、梅雨前線に沿って帯状に停滞した入道雲が発生し、大量の雨を降らす現象。 このような気圧配置になる条件は、インド洋の海水温度が高くなり、大量の海水が蒸発しヒマラヤ山脈に当たり、東進して中国大陸から梅雨前線沿いに雨を降らせる。 今年は中国の中央部にも大雨が降り、洪水が発生し、被害が出ている。 日本の南方の海水温も高く、太平洋高気圧が未だ十分発達しない時に梅雨前線が停滞しやすいなど、いくつかの条件が重なって生じるようだ。 いずれにしても、地球温暖化の性で海水温度が高くなり、海水の蒸発が盛んになったことが大雨の源になっている。このため、今後も、毎年引き続いて同じような洪水が発生すると考えられる。 それならば、有効な対策を講じることが求められるが、従来の洪水対策⇒ダム建設という発想はいかがかと思う。今まで、集中豪雨を時間的に平準化するため各地にダムを造ってきたが、ダムは建設工事や、ダムが完成すれば自然を破壊し、清流の景色、景観を台無しにする。アユの遡上ができなくなり、流水は常に濁っている。 ダムは50~60年は大丈夫だとされていたが、最近の資料では30年ほどで土砂がダムの底に堆積し、貯水量が著しく減少するという報告がある。要は思っていたより、ダムの寿命は短いということらしい。 わが家の近くに小川が流れているが、そこに砂防堰(せき)が造られている。当初は水を貯め鯉などが泳いでいたが、今は底に土砂が溜まって堰の上面まで埋まっている。 要は砂防堰の役割が果たせなくなっているが、交野市はそのままで放置している。 これは小さな谷川の話だが、国土交通省が管理する一級河川に建設されたダムでも同じことが言える。最近、ダムの底に溜まった土砂を排出するため、ダムの底付近に開けた扉を開けて、穴から放水する対策もされていると聞いているが、その場合、下流に大量の土砂が流出する。これは積極的なダムの貯水量を維持する対策だが、半面、ダムからの下流域に土砂を流すことで、環境被害をもたらす。 自然に逆らわず、自然の姿を保ちながら流域の洪水対策を施すことが大切なことだ。 それが自然との共生だと考えている。ダムを造ることは、人間が人造物で自然に力づくで逆らうことだ。 しかし、ダムを造っても、前述のように自然の力はダムを埋め尽くしてしまう。そしてダムの役割がなくなる。このような繰り返しを無くして、自然とうまく共生できる方法はないのか?を考えることが大切だ。しかも、今後、地球温暖化により、ますます降雨量が増えることが見込まれる中で、十分な対応策を練る必要がある。 どうすれば、洪水に対して被害を防げるのだろうか? 現在、河川の状況を観察すると、河川の水流域(水が流れているところ)は平常時には狭く水量も少ない。そして川底は土や、砂や砂利が堆積し、川の中に樹木が生え中州になっている所が多く見受けられる。 要は川底が土砂で埋まっている。昔は浚渫船(しゅんせつせん)が川砂や砂利を取る目的で、川底を浚渫していた。だから中州や樹木が生えず、綺麗な子砂利で埋め尽くされた河原だった。いま、どこの川を見ても、そういう景色が見られない。 浚渫によって採取される川砂や川砂利はコンクリート材料として重宝された。現在はコスト的に海砂を真水で洗浄して使うようだが、これを川砂を使うように法規制すればよい。 何もかも、コスト中心に考え、安い方を選ぶのが今の風潮だが、トータルとして考えると、川から砂と砂利を浚渫で採取すると、コストは海砂に比べて、少し高いかもしれないが、コンクリートの品質(海砂は塩で鉄筋がサビるので、コンクリートの耐用年数が短い)はよくなり、浚渫で川底が下がるので豪雨に対する許容流量が増える。 ダム等の巨額の費用をかけずに目的を果たせられる。川底を下げるだけで、流水量が十分でない場合は、堤防の嵩上げなど、他の強化策を図ればいい。 同じことが、山についても言える。日本の木材は品質は最高だが値段が高いので、森林の手入れがおろそかになり、雑木林になりつつある。せっかく植林した森林も、手入れしないで放置すれば、あっという間に雑木が生え、良い木材が取れなくなる。 林業が成り立たないことや、林業従事者の高齢化により、林業に従事する人が少なくなり、材木を切り出すのにカネがかかり、南洋材と比べてコストで合わないからと、林業はすたれている。せっかく高品質な木材を育てながら放置されている所がたくさんある。これは国策として立て直すべきだ感じている。 現状、コスト勝負では安い外材にかなわないが、木材の品質は国産材は非常によく、建築材として使えば、家の寿命は何十年も長く使える。国産材を使った家は政府補助金を出してでも奨励策を講じ、林業を復活させる。 一方、手入れの行き届いた森林は、降水の土壌含水量も増え、一気に雨水が河川に流れ込まなくなり、土砂崩れも減る。そうすれば河川の氾濫も少なくなる。 水害の起きる場所は、流域の山が茂りすぎたり、手入れがされていなかったりすることが多い。 非正規労働者は安い賃金で働く人が多いが、こういう林業に職種転換を図ることで、十分な賃金を稼ぐことができる。そういうトータルな循環型社会の構築をしなければ今後の国土の保全は難しい。 国土をダムだらけにし、ダムづけにすることが解決策ではない。 そうするには、地球温暖化の時代に即した方策を、国土交通省、産業経済省、厚生労働省、文部科学省など関連省庁が連携して、日本をトータルに作り変えるプロジェクトを進める必要がある。 省庁の縄張り争いに終始するような時期ではない。 そういうことを取り組んでみようという政治家が現れてほしいものだ。 |