2020年10月11日(日)

コロナウイルスのワクチン開発状況は?

| (参考資料)日経によると、 現在、世界で進んでいる新型コロナウイルスのワクチンは、古典的なものから先端的なものまで、いろんなものが手掛けられている。大学や製薬企業やスタートアップ、研究機関が自ら保有する技術を活用して、ワクチン開発に参入している。 主なワクチンの種類、 (2)mRNAワクチン (3)DNAワクチン (4)組み換えたんぱく質ワクチン (5)組み換えVLPワクチン (6)不活化ワクチン 細菌とウイルスの違い そこで、ウイルスの有無を検査するのに使われているのが、PCR検査器だ。 |

2020年8月24日(月)

なるほど納得『西松屋』さん!

| 交野市に大きなショッピングセンターが開設された。ホームセンター大手のカインズが中心になり、スーパマーケットのフレンドマート、メガネの愛眼、薬屋、ダイソーなどたくさんの店舗が入っている。そこに子供服のお店がある。 このショッピングセンターから数km離れたところに『西松屋』の店舗がある。 『西松屋』の店に入ると、若い子供連れのお母さんがチラホラいるだけで、店内に買い物客が少ない。しかも『西松屋』はぽつんと単独で道端に建っているので、子供服を買いに来るお客さんしか集まらない。 そういう一見流行っていない店は近くに何店かあり、早晩潰れている。 しかし『西松屋』は潰れないので、『何故だろう?』と不思議に思っていたが、ネットにその疑問を解いてくれる記事が載っていたので、長くなるが紹介する。 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? (参考)ITmedia ビジネスオンライン(8/24(月) 6:30配信) 店内は客が少ないのに25年連続増収 西松屋がコロナ禍でも絶好調の理由 ■成長を続ける秘密は? コロナ禍でアパレル業界が不振に陥り、店舗を持つ小売業が苦戦している。その一方で業績を拡大させている企業がある。それが西松屋チェーン(以下、西松屋)。しかも、西松屋は縮小が続く子ども服の販売を商売の軸にしている。 「アパレル」「子ども服」「小売業」という一般的には三重苦の商売でありながら、2021年2月期には単独税引き後利益が前期比5倍という業績発表を行いました。 いつもガラガラ。人のいる気配がない。店舗数はすでに1000を超え、さらに出店中。 ■西松屋だけがなぜ伸びるのか? 一般的な常識を打破する西松屋の経営手法にコロナ禍でも伸びる小売・サービス業界の 成長因子がある。 西松屋は不況に強い企業。西松屋が2020年8月に発表した数字は驚き。 各社がコロナ禍で今期の年間数値予測を見送る中、21年度の数値予測を上方修正した。売上高予想が前期比9%増の1560億円、経常利益は同3.7倍の88億円、単独税引き後利益は同5.2倍の56億円。6月に発表した業績予想をさらに上回る予測です。これはコロナ禍でも同社が消費者に支持され、ここ数カ月も売り上げを伸ばしている証です。 緊急事態宣言の影響もあり、一時は40店舗程度を休業するなど業績を落とした月はありました。しかし、客数、客単価共に伸ばし、全店売上高は今期の累計でも113.6%と2桁の伸びです。 実は、9年前の11年ごろにも同社は「16期連続増収企業」として注目されていた。この年には東日本大震災があって、日本全国が不況に陥りました。同社は世の中が景気後退局面に入り、デフレ傾向が強まると非常に強さを発揮する、まさにリセッションブランドです。 ■業界に染まっていないからできた非常識経営 西松屋は兵庫県姫路市に本社があるローカル企業です。 同社を率いるのは鉄鋼メーカーの研究者から2代目社長に就任した大村禎史氏(20年8月に代表取締役会長CEOに就任)。 1985年に義父の会社をサポートするため『西松屋』に転職。当時の規模は店舗数30店、売上高30億円程度でした。1956(昭和31)年に創業時は、出産準備品や、お宮詣(まい)り衣装を扱う店として設立されました。 おそらく創業当時は、他社と同様に経営は、中小企業独特のムダも多かったことでしょう。 生産性と効率性を求める製造業を見てきた大村氏の目には、当時の小売業は「売り上げ至上主義」がまかり通る「ムダの多い会社」と映ったのです。 そこで、製造業で学んだノウハウを自社の経営に活しました。それが、「効率性を上げることによって収益性を高め、売り上げを拡大させる」という、それまでの小売業には見られなかった戦略でした。 ■西松屋は直近の5年間も増収を続けています。 利益はおよそ3~5%程度の経常利益率を維持しています。 同社は必ずしも高収益型の経営ではありませんが、売り上げを伸ばし、適切な利益を確保さえできれば、あとは消費者に還元しようと考えています。 「顧客満足と効率性の追求」を第一に置いて、売り上げと利益は結果と捉えています。 企業にとって大切なのは、単に規模を追うことではなくムダを省き、削った分で商品開発を行い、より安い価格で消費者に商品を届ける発想だと気付かされます。 ■西松屋の特徴は“ガラガラ”の店内、だが顧客満足度は高い 西松屋の店舗に行くと、大抵、店内はガラガラです。いつも「空いている」印象です。 お客さんは本当に来ているのか? と心配になるのですが、売り上げは伸びています。 しかも、「顧客満足度」調査(サービス産業生産性協議会)では、何度も「衣料品専門店」分野で1位。特に、子どもを持つ母親から絶大な人気を誇ります。 ■店舗はガラガラなのにもうかる理由?。 同社が徹底的にムダを排除していった結果出来上がった、独自の効率的な店舗づくり。 (1)西松屋の店舗フォーマットがコロナ禍の繁盛店条件にぴったりあてはまった 西松屋の店舗は必ずしも良い立地にはありません。 郊外の、幹線道路から一本入った脇道のような二等立地に店を構えています。 なぜなら、その方が「賃料が安くなる」だけでなく、「目立たないので客で混みづらい」店を 作れるからです。立地選定は大きな特徴の一つといえるかもしれません。 また、店内は主導線(売り場のメインとなる通路)の幅が2メートル程度とられています。 通常は、ベビーカー2台が通れる1.5メートル程度の幅なのですが、同社ではベビーカー 3台が楽々とすれ違えるほどの広さが特徴です。 その分、商品が置けなくなるので、売り上げに限界がでてきます。 売上至上主義であれば決してやらない導線計画です。 また、アパレル業界では当たり前のマネキンやセール品が並ぶワゴンも置かず、すっきり とした店内陳列という印象です。 商品は比較しやすいよう壁一面にハンギングで陳列されています。 あまりカッコいい売り場ではありません。 しかし、この陳列によって客の滞在時間は他社と比べて20分以上短くなったものの、1人 当たり購入点数は4~5点を維持できています。客にとっては「欲しいものがすぐに買えて すぐに店を出られる買い物しやすい店」といえます。 さらに同社の特徴は、「1店舗当たりの売り上げが低い」ことです。 実際に同業の『赤ちゃん本舗(セブン&アイグループ)』と比較するとよく分かります。 1店舗当たりの売り上げは、赤ちゃん本舗の方が6倍弱、坪効率も3倍強あります。 しかし、西松屋の店舗数は赤ちゃん本舗の9倍。西松屋は人口10万人に1店舗程度の出 店計画を持っていますので、出店していない立地はないほどです。 時には自店の競合店として自店を出店するという常識では考えられないこともしてきまし た。 結果的に1店舗当たりの売り上げは1億4000万円ほどです。 300坪(200~300坪が同社の出店パターン)の面積を持つ店として売り上げは小さい部 類に入ります。しかし、これが結果的にソーシャルディスタンスを保つという、With/アフタ ーコロナの「繁盛店条件」につながっているのです。 「都心ではない郊外だから車で買い物に行ける。店舗が広くて社会的距離がとりやすい。 客が少ないからソーシャルディスタンスも保てる」という、まさに今の時代の繁盛店条件に 西松屋はぴったりあてはまっているのです。 (2)ガラガラなのにもうかるのは販売員がムダな作業をしなくてすむから 西松屋では1店舗を2人のパート店員で運営することを基本にしてきました。 現在の300坪パターンでも3~4人でまわしています。 正社員の店長は1人で5店舗を掛け持ちで見るという体制です。 同社の20年2月期の正社員は696人。パートタイム社員は3993人。 この数、16年度からほぼ変わっていないのです。 正社員1人当たりの売り上げで見ると2億円です! 前回ご紹介したコストコが1億1000万円ですから、2倍の効率です。 ただし、1店舗当たりの売り上げは小さいので店舗スタッフ数も少なく販売にかかる人件 費を抑えることが可能です。 さらに、一般的な衣料品小売りでやらなければならない作業を極力カットしているので、 店舗スタッフの負荷が少ない。 一番は何といっても「過剰な接客をしない」というルールでしょう。 お客さまに話しかけて売り上げを増やしなさいというマニュアルもありません。 それは売り上げを最大値まで上げることにつながらないかもしれませんが、最低限の売り 上げは接客しなくても確保できる仕組みになっているともいえます。 しかも店舗スタッフには残業もありません。 従って、売り場はできるだけ客自身が商品を選びとれるように工夫されています。 例えば、高い位置の商品を客が取れるよう、先がY字になった「商品取り棒」を設置するな どの工夫で作業を効率化しています。 さらに西松屋では店舗を全国統一のレイアウトにしています。 ですから、兵庫県にある本社で売り場を一元管理できます。 本社社員が各店舗に直接行かなくとも店内画像を確認するだけで、店内の状態を確認し 売り場変更の指示ができる体制になっています。 本部の在庫管理責任者が全店の「値下げ」「商品の店舗間移動」「返品の指示」「棚割り」 まで全部決定します。 この仕組みによって、各店舗では在庫管理の責任者を置かなくて済むわけですから、 結果的に人件費が抑えられ、同時に店舗の質を保つことができるのです。 この売り場管理のシステムによって、全国約1000店舗をわずか数人だけで管理できるよ うにしている点が、同社のガラガラでももうかる仕組みを支えています。 さらに、同社には有線放送などのBGMやスタンプカード、お客さまリストもありません。 設備も最小限で、アフターメンテナンスがかかる部分は極力なくしています。 その分を徹底的にコスト削減につなげて、低価格商品開発につなげているのです。 (3)全ては「低価格で魅力的な商品開発のために」 同社のこうした努力は何のためにしているのか。それは、魅力的な商品開発のため。 「毎日の子育てが楽しくなるような、『豊かなくらし』を実現したい。そのために私たちは、 お客さまに満足していただける品質の商品をどこよりも低価格で、最も便利に提供したい と常に考えています」 同社が徹底的に店舗にかかるムダを省き、ロスをなくし、余分な経費を削っているのは、 その分をより魅力的な商品開発につなげていきたいと考えているからです。 同社がターゲットとしている「子育て世帯」。彼らにとって一番の課題は何かを突き詰めた 結果、子育て世帯の可処分所得が下がり続けていることに行き着いたのではないか?。 これが西松屋の戦略の本質です。 ですから同社では「399円の半袖Tシャツ」「1万円以下のベビーカー開発」といったキュッ キューのオリジナル商品(末尾が99円の低価格商品)をメーカーと共同で開発し、一定以 上の粗利を確保して、低価格を実現させる商品開発に力を入れています。 POSで売れ筋を徹底管理する新商品管理システム、取引先と作ってきた物流システム、 そして他社を圧倒するこの商品開発力が同社を躍進させてきました。 西松屋の商品開発にかける努力はすさまじいものがあります。 西松屋の開発担当者(家電メーカー出身)は、品質に関して疑問を抱いたり、原価低減に 向けて取り組む余地があると考えたりすると、海外の生産工場にまで一緒に出向き、そ の生産ラインを徹底的に研究し、ムダを省く提案をします。 そして、西松屋の取る粗利を確保しつつ、最終的には業界最安値の商品価格を設定して するのです。 結果的に2000年には29.1%だった粗利率を、20年度には34.8%にまで高めたのです。 (4)子どもの数が減っているから市場はなくなるのはウソ! 西松屋はターゲット顧客を「低価格でいいものであれば買ってくれるはずだ」と捉えて経営 をしている。 子育てにはお金がかかります。子育て家庭の可処分所得は下がり続けています。 今の時代に子どもを育てるのはなかなか難しいことです。 一番の負担である「子育てにかかる費用の低減」に貢献できれば、お客様の支持を得 られるはずです。 日本には年間で86万人(19年度)の出生数があります。14歳までを同社がターゲットとす る市場としても、約1500万人の子ども市場があります。 西松屋は10万人の商圏には原則1店舗出すと決めています。 子ども服のマーケットサイズ(年間1人当たり消費支出金額)は約7000円。玩具や消耗品 、靴などの周辺商品を含めると西松屋が取り扱う商品のマーケットサイズは1万円程度。 では、西松屋の商圏内シェアを算出してみます。 (1)商圏内総需要額=子ども関連マーケットサイズ×商圏人口=1万円×10万人=10億 円 (2)西松屋の1店舗当たり売り上げ=1.42億円 (3)西松屋の商圏内シェア=(2)÷(1)=1.42億円÷10億円=14.2% つまり、西松屋の1店舗当たりの売り上げは小さいのですが、たくさんの店舗を出店することによって、全国市場では15%のシェアを確保することが可能になるのです。 日本全国の10万人以上の商圏に1店舗ずつ出店すれば、子ども関連市場の15%のシェア(優位シェア)をとることが可能で、会社としても安定的な数字を確保できます。 これがコロナ禍かつ縮小市場でももうかる企業のマーケティング戦略の論理です。 ■西松屋が変えた繁盛店の常識がコロナ禍の繁盛店条件に 西松屋の経営には、コロナ禍で生き抜くための知恵があふれています。 その知恵は、業界の常識を覆す非常識経営ノウハウと言ってもいいでしょう。 最後に、コロナ後の経営のヒントをまとめます。 (非常識経営その1) 購買意欲をあおるような売り方はしない 接客、ワゴン、チラシなどにできるだけ頼らない店づくりをして、EDLP(エブリデイロープラ イス)を徹底する店こそがいい店という考え方。 (非常識経営その2) 行列ができるような店は作らない 運転が得意でない女性でもストレスなく来店できるような脇道に、目立たないように出店 するという考え方。 店内の見通しが良く、ソーシャルディスタンスも保てる売り場がいい店である。 (非常識経営その3) 個性的なデザインの商品は作らない より安く、より良いものを届けることが西松屋の使命。 シンプルで飽きのこないデザインにすればコストは最小限に抑えられ、お客さんにも喜ん でもらえる。 (非常識経営その4) 現場が必要以上に頑張らなくても売れる仕組みを作る 現場でのユニークな工夫は、予想以上に現場の負担につながることがある。 店長には売り上げ至上主義ではなく、日々のオペレーションの遂行率を求める。 PDCAをまわすことが重要である。 このような経営を徹底することで、店長は午前10時前に出社し、夕食を食べられる時間に は、家に戻れているそうです。(残業なし) これは、小売業の社員としてはかなり働きやすい環境。 働き方を改革できているのも業界 では先進的な取り組み。 現在の西松屋は、小学校高学年向け商材を強化することで、さらなるターゲットの拡大を 進めています。 加えて「回転型カーシート」(値段は2万2000円台)の開発などにより、高単価なPB商品の 投入も積極的に行っています。 さらに、香港に拠点をおくドラッグストアチェーン、ワトソンズへの卸(当面は香港にある同 社の250店舗にて消耗品を中心に販売)をスタートさせ、アジアを中心とした海外へPB商 品販売を強化しています。 今後は日本だけでなく世界へ商圏を拡大させ、収益確保を進めていくようになります。 日本では店舗戦略を軸にして限界まで出店し、今後は世界に商品を展開させていくこと になります。しかも、売り上げ至上主義ではなく、着実に同社の戦略を淡々と進めていく。 売り上げよりも効率を重視する経営。 アフターコロナの論議が盛んになっているが、今後の経営には大きなシフトチェンジが求めらる。 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 経営スタイルは、「これが正解だ!」という唯一無二のものは存在しません。多種多様な事業(生業)に応じた無限の取り組み方があります。しかし、方法論は無限であっても、唯一普遍の考え方は、どの事業であっても『お客様満足』をどう満たせるか、その取り組みで『お客様満足』が得られているか?という一点は、事業の成否の根源的な真理です。 自分の関係する事業や仕事が、「成熟化した」とか、「競争が激化した」とか、「グローバル化でコストが合わなくなった」という泣き言を言うようでは経営者失格です。そういう人は経営の立場を退いて頂き、『必ず、解決できる』という強い信念を持った人がトップに立つことです。 このコロナ禍の中でも、隆々と経営をされている方や、会社が存在します。 一時は大きな痛手を被ることは致し方ないことですが、それを乗り越える手立て(しくみ)を構築して、ゆるぎない経営をしてほしいものです。 そのためのヒントとして、『西松屋』さんの経営の考え方は役立つと思います。 |

2020年8月22日(土)

(自費出版) 2冊の本のご紹介

幻冬舎 棚橋正夫著 800円+税 |

幻冬舎 棚橋正夫著 1000円+税 |

| 元、会社の先輩で、アマチュア無線仲間で友人の棚橋正夫さんがこの度、幻冬舎か2冊の本を上梓されましたので、ご紹介します。 1冊目は、奥様の介護のお話で、『認知症介護自宅ケア奮闘記』というタイトルです。6年にわたる奥様の介護をされた生々しいお話をまとめられた本です。 認知症は、家族が精神的・肉体的に疲弊すると言われますが、棚橋さんは殆ど自宅で介護されたのですから、本当に大変だったと思います。それを『奮闘記』としてまとめられました。お元気なころの奥様との生活を思い浮かべながら、奥様の次第に進行する病と向き合ってゆかなければならない棚橋さんの生き様にすごく感動します。棚橋さんのお人柄だからこそ、最後まで尽くされたのだと思います。 高齢化社会になり、今後、団塊ジュニアも加わり、日本は超高齢化社会時代に入ります。 歳を重ねると否応なしに、いろんな病や心身のトラブルが起きてきます。 そういう時、この本に書かれていることを思い出し、勇気づけられるものと思います。 もう一冊は、『戦争を知らない君へ』は棚橋さんが自らの人生を書き綴った本で、棚橋さんの人柄を改めて認識させて頂きました。棚橋さんの律儀で細やかな心づかいされる人柄は、祖父母から受けた躾にあったのだと思います。若い頃からご苦労をされましたが、今は満ち足りた人生を送られています。 この素晴らしい2冊の本を皆様にご紹介させて頂きます。 ぜひ、手に取って読んで頂き、自分の人生の糧にされては如何でしょう。 書店や、アマゾンで購入できます。 新型コロナウイルスの蔓延や猛暑が続く昨今です。健康に留意し、家でゆっくり過ごすことが多いと思いますので、この機会に読書など如何でしょう。 もうしばらくすれば、読書の秋もやって参ります。 |

2020年8月18日(火)

「応仁の乱」(戦国時代を生んだ大乱)を読んで

中公親書401

呉座勇一著

900円+税

| 例年なら、今頃は『残暑見舞い』の時期だが、今年は今が盛夏で連日の猛暑日が続く。 この異常気象と新型コロナウイルスの流行により、ダブルパンチを与え、世の中が大きく様変わりしつつある。 交野市では、小中学校が17日(月)から2学期を始めた。一学期の学習分も含めてかもしれない。各教室にはエアコンが設置されているので、この猛暑でも授業ができる。授業中は、時々窓ガラスを10cmほど開けて、換気に注意しながら行っている。 既に後期高齢者になり、この11月に喜寿(満年齢)を迎える。最近は数え歳でなく、満年齢でいうことが多いそうだ。自分はまだまだ若く、至らぬ者としか思っていないが、歳は確実に重ねている。 この状況下で、旅行はもちろん、早朝のウォーキング以外、出歩くことは控えているので、家の中でエアコンを入れ、本を読んだり、ネットをしたり、CDを聴いたり、無線をしたりして過ごしている。 今回は、『応仁の乱』という文庫本を読んでみた。 『応仁の乱』は、中学や高校の日本史で学ぶので、その名前は知っているが、さて『どういう戦争だったのか?』と聞かれると、うまく答えられない。そこで、ちょっと重いテーマであるが読んでみた。たくさんの人物が登場してくるので、しっかり名前をチャートに書きながら、関係を『見える化』しないと理解が深まらないが、とりあえず一読した。 さて、交野市に住んでいるので、奈良と京都が近いので、気楽に出かけることができる。 奈良と京都にはたくさんのお寺が残っている。奈良には、京都にない奈良の良さがあり、『まほろば』を感じさせてくれる雰囲気がある。平城京は残念ながらその姿を見ることができない。 最近、壮大な南大門が完成したが、跡地に近鉄電車が横断していて、公園広場があるだけで、都があったという説明を聞いても、ピンと来ない。 一方、京都は千年の都と言われる平安京の遺構がたくさん現存する。今も御所が残っているので、御所を中心とした平安京の都の全体像が想像できる。 『応仁の乱』が京都を戦場にして、神社仏閣、屋敷等を焼き払い、多くの歴史的遺産を壊してしまった。本書によれば、応仁の乱は小学校の社会科でも学ぶようだ。 それほど、『応仁の乱』は、日本史上、もっとも有名な戦乱の一つ。「人の世むなし応仁の乱」(1467年)という語呂合わせは覚えている。しかし、東軍の総大将が細川勝元、西軍の総大将が山名宗全、将軍の後継問題や、管領家畠山・斯波両氏の家督争いが絡み起きたこの戦乱により室町(足利)幕府は衰え、戦国時代が始まった」ぐらいしか記憶にない。 本書の前書きによると、『応仁の乱』が難解なのは、 ①「なぜ戦乱が起こったのか」 ②「誰が勝ったのか」 ③「なぜ、11年という長い戦いになったのか」 からである。 『応仁の乱』は、1467年から1477年まで11年間にわたり繰り広げられた大乱。 もう少し、深読みすると、 足利義満によって開かれた室町幕府の8代将軍、足利義政には子供がいなかったので、弟の義視(よしみ)を後継者としたが、その直後、義政の妻の日野富子が男児を出産した。富子は我が子を将軍にしようと画策。 幕府の実権を握ろうと争っていた細川勝元と山名宗全の両雄がこの将軍家のお家騒動に介入したため『応仁の乱』が始まった。 これは通説であるが、応仁の乱の原因として、他の要素も指摘されている。 『応仁の乱』は、当初、京都が主戦場となり、やがて戦乱は地方に波及し、全国各地で合戦が行われた。この大規模で長期の戦乱であるにもかかわらず、大名たちが何のために戦たのか見えてこない。戦果も劇的で華々しいところがなく、ただ不毛で不条理。これが応仁の乱の理解を難しくしている。 しかし、『応仁の乱』が後世に与えた影響は甚大だった。 東洋史家の内藤湖南が応仁の乱について、応仁の乱は他の戦乱とは異なる意義を持つと言われた。それは応仁の乱が旧体制を徹底的に破壊した戦乱であり、新時代の始まりを切り開いた。足利時代は、リーダが不在で、応仁の乱以降100年間は争乱の収まる時期がなく戦乱が続いた(戦国時代) そういう時代では、下級の者があらゆる古来の秩序を破壊する下剋上が盛んになった。世の中が乱れると、平民にとっては成り上がれるチャンスであり、歓迎すべきことだった。 旧体制の破壊と、近代への胎動が始まった時代と言える。 今まで『応仁の乱』以降、室町幕府は求心力を失い、有名無実の存在になったと言われてきたが、近年の研究では、『応仁の乱』終結後、室町幕府支配の再建が進められたと言われている。幕府の権威が決定的に失墜したのは、1493年の『明応の政変』とされ、戦国時代はここから始まったという。いろんな説があるが、要は長期にわたる戦乱が続いたことに意義がある。 著者は『応仁の乱』に巻き込まれた人々の生態をつぶさに見ることが重要だとしている。そのための資料として『経覚私要鈔(きょうがくしようしょう)』と『大乗院寺社雑事記(だいじょういんじしゃぞうじき)』を上げている。これらは、室町時代を生きた興福寺僧の日記である。前者は経覚、後者は尋尊(じんそん)の記述になるもの。この二人は奈良に住み、入手した全国の動向は不正確なモノが多く含まれているが、二人の周辺の僧侶、貴族、武士、民衆が大乱の中で、「どのように生き、何を考えていたのか」を知ることができる貴重な日記で、随所に戦乱の状況を詳しく記述している。 あとがきには、さらに興味あることが書かれていた。 『応仁の乱』は第一次世界大戦と似た構図を持つのではないか?という。 第一次世界大戦は様々な要因が絡み合って生じた戦争だが、一言で言うと、新興勢力のドイツが、覇権国のイギリスを中心とする国際秩序に挑戦した戦争と言える。サラエボ事件を受けてオーストリア支持を打ち出し、セルビアへの開戦を促したドイツにしてもセルビアを支持するロシアやフランスとの全面戦争を最初から望んでいたわけではない。まして、イギリスとの激突など想像もしていなかった。 これは英・仏・ロなど他の列強にも言えることで、各国の指導者は必ずしも好戦的ではなく、むしろ誰も意識しないまま世界大戦に突入していった。しかも、全ての参加国が短期決戦を志向したにもかかわらず、戦争は長期化し総力戦の様相を呈した。結局、イギリス海軍の海上封鎖により補給路を断たれたドイツが屈服する形で終戦を迎えるが、勝者である英仏も甚だしく疲弊し、ヨーロッパ世界全体の没落を招いた。 『応仁の乱』も、新興勢力の山名氏が覇権勢力の細川氏を中心とした幕府秩序に挑戦した戦争という性格をもつ。だが、山名宗全が最初から細川勝元との全面戦争を望んだわけではなく、畠山義就と政長との局地戦に軍事介入し義就を勝たせるという以上の目標は持っていなかった。勝元の反撃も山名氏の打倒という攻撃的なものというより、同盟者である政長を見捨てたままでは大名としてのメンツを失うという危機感からやむなく報復に出た。 東西両軍は短期決戦を志向したが、戦争は長期化し、足軽や郷民を動員する総力戦の様相を呈した。結局、東軍に補給路を断たれた西軍が屈服する形で終戦を迎える。 しかし、勝ったはずの東軍も傷つき、結束を誇った細川一族でさえ、その後、内紛を繰り返すことになる。参戦した大名の没落を尻目に、戦国大名が台頭してくる。 参加した各大名は「出口戦略」を考えており、終戦に向けて様々な努力をするが、情報不足やタイミングのズレなど終戦工作は失敗に終わり、戦争は無意味に続いた。損切に踏み切れなかった彼らの姿勢は、現代の私たちの教訓になるだろう。 歴史に、『もし はない』と言われるが、もし『応仁の乱』が起きなければ、現在の京都市の風景はもっと華やかな都の風景を残していたはず。 日本の古来の建物は木造で戦乱による火災で貴重な歴史遺産が簡単に焼失する。大変もったいない話だが、新しい歴史を生み出す上で、旧いものを壊すという必然性も感じる。 そういう意味では、『応仁の乱』は公家社会が崩壊し、中世初期の武士社会に起きた事件で、その後、武力による争いが絶えず、『下克上』を繰り返しながら、安土・桃山時代を作り上げ、江戸徳川時代に引き継がれる。 歴史から何を学ぶかは、まず歴史を知ることから始めなければならない。 この本は、大変読みごたえがあり、一読では諸大名の関連性が理解できない。何か工夫して、図示しながら深読みすれば、さらに面白いと思われる。 |

『日本は再生可能エネルギー大国になりうるか』を読んで

北澤宏一著

Discover

ディスカバー・トゥエンティワン

1200円(本体)+税

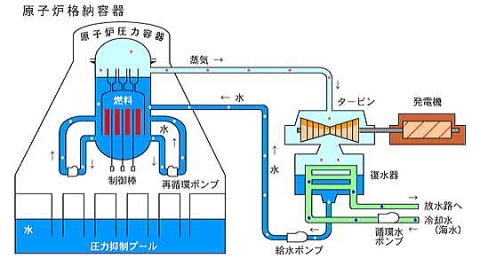

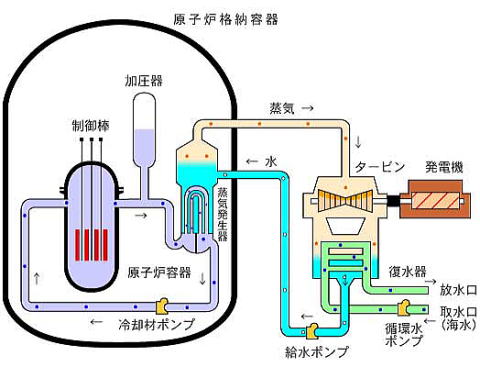

| 今朝の朝日新聞に『原発安全対策費が2020年に、5.2兆円』と報じられています。 下の表のとおり(朝日新聞8/9朝刊、一面より) 年別対策費推移

電力会社別対策費(2020年)

この費用は電力会社11社の新安全基準に適合するための年間対策費です。 これに加え、さらにテロ対策費がかさみ、未着手分の原発はこの中に計上されていませんから、さらに増えます。 こんなに、巨額のカネがかかる原発を維持する価値があるのでしょうか? 東日本大震災により発生した大津波が東京電力福島第一原発を襲い、電源喪失により 原子炉がメルトダウンし、水素爆発により建屋が破壊され、大量の放射線物質が拡散しました。このような地震や、津波や火災に対する備えや、過酷事故(シビア アクシデント)に対し安全を確保するため、新安全基準が作成され、それに適合するよう対策が次々とうたれています。この費用が年々増加して、2020年は2013年の5倍を超える額に達しています。 さらに、最近、航空機の衝突やテロ行為に対するテロ対策として、原子炉を遠隔制御する費用として、8原発で1兆2100億円かかると言われています。 北海道、東北、中部、北陸、中国電力はテロ対策設備の設計中で、工事費は未定ということです。今まで、原子炉一基当たりの対策費が、1400億円から2300億円になりますので、いずれにしても今後、原発を再稼働させるためには、次々と多額の対策費が必要です。 この費用をかけても、原発は絶対安全だと言い切れないのが、難点です。 以上が、今朝の朝日新聞を読んでの私見です。 この5兆円は大変重要な意味を持っています。 本題は『日本は再生可能エネルギー大国になりうるか』という本の読後感です。 この本は、福島原発事故独立検証委員会委員長で、科学技術振興機構顧問を務められた北澤宏一氏が著したものです。 著者は、2011年3月11日に発生した東日本大震災後の福島原発事故の直後に、日本学術会議「東日本大震災対策委員会」の「エネルギー政策の選択肢分科会」の委員長を勤められ、その後、「日本再建イニシャチブ」財団の「福島原発事故独立検証委員会」(民間事故調)の委員長を務められた方です。 事故調査は、『原発のリスクはどの程度なのか』を明らかにすることで、原子力エネルギーのリスクと、それ以外のエネルギーのリスクをなるべく定量的にとらえ、それを客観的に議論できれば、国のエネルギーの未来を決断して行くことができるという目的で、2012年3月に報告がまとめられました。 著者の高く広い見識が伺える本で、今までエネルギーや、原発や、電力にかかわる本を何冊か読んできましたが、この本は原子力発電の話を分かりやすく、丁寧に説明されています。さらに、日本の今後のエネルギー問題について、『原子力発電ありき』という偏った見方ではなく、今後の世界のエネルギー問題の解決をするには?という客観的な視点から、豊富な資料を示しながら、現実の問題として詳しく説明されています。 そして、今後、日本が再生可能エネルギーで賄えるエネルギー大国になるために、衆知を集め、目標を明確にして取り組めばエネルギー先進国になれるという動機づけまでされています。その結果として、日本経済の長引く停滞を再び活気づけ、国民が豊かさを取り戻す起爆剤にできるチャンスだと説かれています。 ぜひ、若い人にも、本書を読んで頂きたい一冊です。 さらに、私見として2011年3月11日の当時の記憶や、今まで読んだ著書などの知識を交え、思いつくままに書いてみますと、 壊滅的な東日本大震災により、東京電力福島第一原子力発電所が大津波により、原子炉は自動的に緊急停止したが、炉心冷却用ポンプを稼働させる発電機がジーゼルエンジン室の浸水で稼働不能になり、冷却ポンプの電源を喪失し、原子炉の冷却ができなくなり、炉心の温度が上昇し、高温に達した原子核燃料棒が溶ける『メルトダウン』を起こし、水蒸気が水素と酸素に分解され、漏れた水素が水素爆発を起こし、原子炉建屋が次々と破壊されるという大惨事になりました。 当時、NHKテレビでその爆発の映像を見て、原子炉が爆発したと思い、東北一帯はむろん、東京を含め関東一帯は住民の避難を考えなければならないかもしれないと心配し、大事をとって東京に住んでいる娘と孫を大阪の我が家に一時避難させました。 1979年にアメリカ合衆国 ペンシルバニア州スリーマイル島原発事故で、原子炉が暴走し『メルトダウン』が起きた原発事故を記憶していました。さらに、1986年には旧ソヴィエト連邦、チェルノブイリ市(現ウクライナ共和国)で原子炉の爆発事故が起きました。 過去の生々しい原発事故の記憶が蘇りました。そして今回の福島第一原発事故。在ってはならない原発事故が、世界で3回も起きました。 過去2回の原発事故で、ヨーロッパやアメリカなどは、原発の安全性をより高めるため、原子炉の温度や冷却水の水位を測定するセンサーや、計器類の見直しをしたり、安全対策を施してきました。 これに対し、日本の原発に対する考え方は『原発は絶対安全なモノ』という前提に立ち、設備工事が完了したモノは絶対安全なモノという概念が強く、途中で何か対策が要るということは、不安全なモノを認めたのかという解釈が強くあり、より安全を高めるための必要な対策を打つことなく原発はドンドン建設され稼働してきました。ここに、日本と海外の原発に対する考え方の大きな違いがあったのです。 そういう中で、東日本大震災と津波が襲ってきました。原発の安全神話が崩れる瞬間です。 事故当時、政府は、民主党が初めて政権を担っている時期であり、菅直人総理はじめ、枝野内閣官房長官や、海江田経済産業大臣など関連閣僚は一生忘れられないご苦労をされたことと思います。 それまで、『メルトダウン』が起きれば、ドロドロに溶けたウラン燃料が30cmの分厚い鋼鉄製の炉心を溶かして、数mもある分厚いコンクリートの原子炉の底壁を溶かして外部に漏れ出る。そうなると、猛烈な放射能が地中深くに沈下して、地球の反対側の中国にまで達するという『チャイナシンドローム』現象が起きると言われていました。だから何が起きても、ウラン燃料は原子炉内に留めることが大切だという話でした。 ですから『メルトダウン』が起きるかも、という表現はタブーだったのだろう思います。 当時の原子力保安院の方が、「メルトダウンが起きているかもしれない」と記者会見で発言した途端、その人はその後、テレビの会見の場に出なくなりました。 しかし、実はメルトダウンが既に起きていて、かろうじて原子炉の分厚いコンクリートの数十cmのところまで溶かし、何とか冷却ができて留まったということです。 そして、その状態で現在(2020年まで)に至っています。 福島原発事故では、最悪のシナリオから逃れられたのですが、この幸運が他にもありました。4号機の燃料棒貯蔵プールに冷却水が満たされていたこと。そのわけは? 福島第一原子力発電所は同じ敷地に、1号機、2号機、3号機、4号機の原子炉が建設されていて、いずれも沸騰水型原子炉と言われるタイプのものです。 (注)原子炉には、いろんな形式がありますが、冷却水を使う原子炉は沸騰水型と加圧水型原子炉の2種類があります。 沸騰水型原子炉は、原子炉の炉心に直接水を入れて、核分裂反応の熱を蒸気として外部に取り出して、蒸気タービンを回し発電するものです。  加圧水型原子炉は、炉心内に一次冷却水パイプを通過させ、高温の熱水を取り出して、外部の熱交換機で二次冷却してその蒸気でタービンを回す方式です。この方式は外部に直接高濃度の放射性物質を含んだ冷却水が漏れ出る危険性が低くなります。  原子炉のメーカにより、方式の違いがありますが、関西電力などは加圧水型原子炉を採用しています。どちらも一長一短があるようですが、東電は沸騰水型が多く、関西以西は加圧水型が多くなっています。 さて、事故を起こした沸騰水型原子炉は、核反応を制御するため制御棒を炉心に出し入れしますが、制御棒は炉心の底から上下させる構造になっています。だから、炉心の底の部分は複雑な構造になり、強度的にも弱いという弱点があります。 過熱蒸気は炉心の上部から取り出します。原子炉のウラン燃料棒の交換は年に一度程度です。この沸騰水型原子炉の燃料棒の交換は上部の炉心のフタを開き、上部からクレーンで燃料棒を釣り上げて、炉心のすぐ近くに設置した燃料棒保管プールに移して浸しています。プールの水はウラン燃料から常に放出される放射線を遮る作用がありますので、水に浸して、水を循環していれば安全です。この水がなくなると、たくさんのウラン燃料棒が近接されて保管されていますので、互いの燃料棒から放射される放射線(α線、β線、γ線)により、核分裂反応が頻繁に起き始めます。そうすると核分裂発熱が次第に増加し、核反応が進み、ついに臨界反応が起きます。こうなれば膨大な発熱と、放射能が周囲に拡散して、東日本一帯、都心一帯まで人が住めなくなるところでした。 その瀬戸際で、『何とか踏み止まってくれた』としか言いようがない状況でした。これは神のご加護があったのかもしれません。人は喉元過ぎれば熱さを忘れますが、もしあの時、炉心が爆発したり、燃料保管プールの水が空っぽの状態であれば、間違いなく大惨事になっていたと言われています。それはチェルノブイリより過酷な状態になったはずです。 以上が、福島第一原発事故のあらましですが、本書には詳しくその経緯についても書かれています。 前後しましたが、本書の章立てを書きますと ・第一章:民間事故調から学んだこと;原発リスクを明らかにする ・第二章:原発事故における科学者・技術者の責任 ・第三章:エネルギー政策の選択肢:日本はどの道を歩むべきか ・第四章:再生可能エネルギーの経済学 ・第五章:新エネルギー革命がこれからの100年をつくる となっています。 本書は、いろんなエネルギーの今後の在り方についても詳しく述べられています。 特に注目したのは、再生エネルギーが身近に迫って来たことです。 本書が書かれた2012年当時の再生可能エネルギーの環境と、2020年前後とでは大きく様変わりしてきました。著者は、当時から現在の新エネルギーとしての再生可能エネルギーの進化を見抜いていたように思えます。凄い眼力です。 化石燃料である石炭、石油、天然ガスは今後50年前後で枯渇すると言われています。 その後に、まだ採掘されていない化石燃料が見つかる可能性がありますが、いずれにしても化石燃料をエネルギー源として使う場合は、炭酸ガスが発生し、地球温暖化が進み、異常気象が頻繁に起きるようになります。さらに、化石燃料は今後、値下がりするとは考えられません。そういう既存燃料に頼った道を歩み続けるか、ウラン原子力エネルギーに頼るか? ウラン燃料は燃えカスの問題が未だ解決していません。ウランの燃えカスの高濃度放射性物質の超長期間の安全な保管場所や保管方法が世界的に見ても解決していない状況です。この燃料廃棄物の問題を含みながら、原子力エネルギーを利用い続けることは未来の世代にツケを回すことになります。 今こそ、再生可能エネルギーに代替して行くことを真剣に考えなければなりません。 永遠のエネルギーは、再生可能エネルギーしかないのです。この無尽蔵にあるエネルギーを、人の知恵と科学技術力でどう取り込むか?にかかっています。 エネルギーはわれわれの生活や、産業を維持発展するための源にあるモノだから、経済的に合うものでなければ目的が達せられません。 再生可能エネルギーとして、水力発電、最近の太陽光発電、風力発電、地熱発電等があります。日本は国土が海で囲まれていることを考えれば、海上に風車を建設し風力発電に適しています。太陽光発電は平坦で広大な土地が必要になるが、日本の国土を考えれば70%以上が山間部ですから、なかなか難しい状況です。そういう中でも、政府が音頭をとって推進してきたFIT(電力買取制度)が有効に作用して、最近、ギガワット(100万KW)級の大規模太陽光発電所が各地に設置されています。しかし、そういう広い土地は限られているので、各家の屋根に太陽光パネルを設置し、小電力発電を行う動きが盛んになっています。 日本は火山・地震国ですから地熱発電の素地は非常に恵まれています。まだいくつかの法規制があり、なかなか実現は進んでいませんが、今後の魅力あるエネルギーの一つ。 発電に要する設備や、工事や、メンテナンス費用などのコストが、従来の化石燃料やウラン燃料などとコストと比べてどうかが求められる課題です。 再生可能エネルギーは、エネルギーコストはただ(無料)という大きな魅力があります。 要は設備やメンテナンスコストがかかるが、後は儲かるだけという話です。 それらのエネルギーをうまくミックスして、近い将来、全て再生可能エネルギーに代替することが求められています。 再生可能エネルギーは地熱発電を除いて、風力も太陽光発電も不安定な発電になります。自然の風任せ、日光任せだからです。原発のように年に一度、ウラン燃料を原子炉に挿入すれば、一定の電力を発電を得られるものではありません。 この点が、原発推進派にとって、今まで強く言われてきたことで、『原発は安定したベース電源として最適だと。』 しかし、全発電量の20%から30%ぐらいまでなら、現状の電力系統に直接つないでも、大きな問題が生じないということが、ヨーロッパ諸国で既に実証済みになっています。 原発推進派の言い分がこの部分でも崩れかけています。さらに原発は、最近の新安全基準を満たすため、冒頭に掲げた朝日新聞の記事のとおり、毎年5兆円を超える対策費が投じられています。 この5兆円を毎年、再生可能エネルギーの開発促進費に充当すれば、2030年には再生可能エネルギーを現在の原発の電力に置き換えることができる。原発ゼロが達成できる。 この5兆円は大変重要な意味を持っています。 とはそういう意味でした。 さらに大量の電力量(2,3割以上)を再生可能エネルギーで賄うためには、 ①電力を大規模に貯蔵できる装置:余る時は蓄電(充電)、不足の時は発電(放電) 大容量築電池、又は水の電気分解によるH2、O2ガスの生成と、燃料電池発電 揚水発電所建設 ②列島全体をつなぐ背骨送電線ネットワーク 全国的に余剰電力を必要な場所に電力を送れる長距離大電力直流送電線網 ③何種類もの再生可能エネルギーのベストミックス 昼・夜の電力をうまく調整するしくみ 要は、原子力発電の依存比率を下げながら、再生可能エネルギーに投資して推進する。 化石燃料は、再生可能エネルギーが全電力が賄えるまで、発電量の調整役とする。 そうするには、新規原子力発電の建設はゼロにし、現状の古いものから順に解体撤去して行く。安全基準適合のためにかける費用を、最低稼働させる原発のみに限る。 その余剰分を再生可能エネルギーに充当する。 エネルギーコストに左右されない電力システムを早く構築することが、国家繁栄に寄与することになる。。 詳しい話は、本書を読んで頂きたいと思います。 |