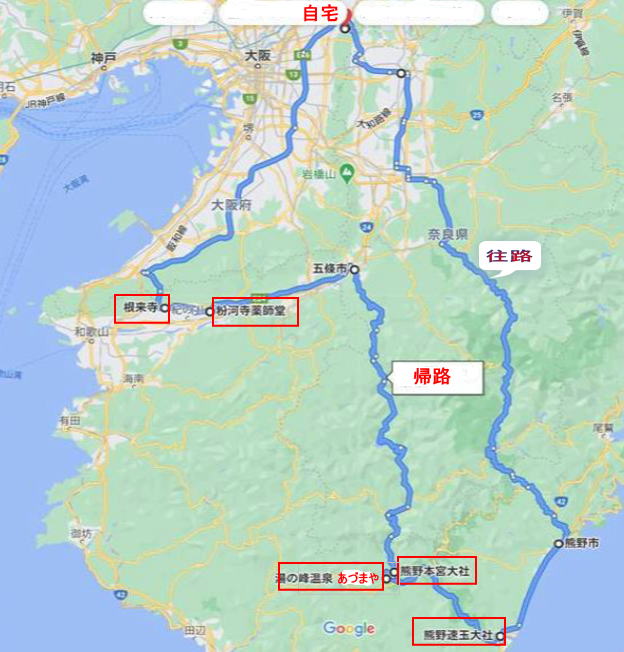

| 新型コロナウイルスの流行が三波が来て、拡大してきました。 Go toキャンペーンで、travel、eatやイベント等、経済活性化対策で、今まで我慢してきた人たちが、どっと繰り出して、各地に人出が増え、特に秋の観光シーズンということもあり、大変賑わいました。これは一面結構なことですが、感染防止という点ではマイナスに作用します。 観光地によれば、例年より多くの観光客で賑わったところもあるようです。その一例が京都、嵐山のもみじ観光です。例年より2割増しの人出があったと聞きました。 やはり、コロナウイルスは『3密』となると、急に感染が拡大します。逆に『3密』を避けて行動すれば、そんなに恐れることはなさそうですが、誰が保菌者か分かりませんので、できるだけ外出は控えることが基本です。 と言いながら、Go to キャンペーンに申し込み、近場の南紀方面に行きました。 和歌山県有田生まれですが、和歌山県を十分知っているわけではないので、未だ行ったことがない県内を見てみようというわけで、1泊二日でマイカーによる小旅行をしました。 コースは、自宅から奈良市内を走り、天理市、橿原市を通過し、169号線を南下し、大台ケ原に立ち寄る予定でしたが、側道にそれる看板を見落とし、そのまま通り過ぎてしまい、気づいた時は大分走った後でしたので今回は諦めました。 その後、上北山、下北山村を通過し、和歌山県の『飛び地』で有名な『北山村』に入りました。『飛び地』と言っても、道路はつながっていますので、特に色分けされているわけでなく、特に変わった様子もありません。最近、柑橘類の一種で『ジャバラ』が有名になり、ゼリー、ジュース、化粧品などと言った加工品がで回っています。 この周辺は、山深いところで林業が盛んのようです。

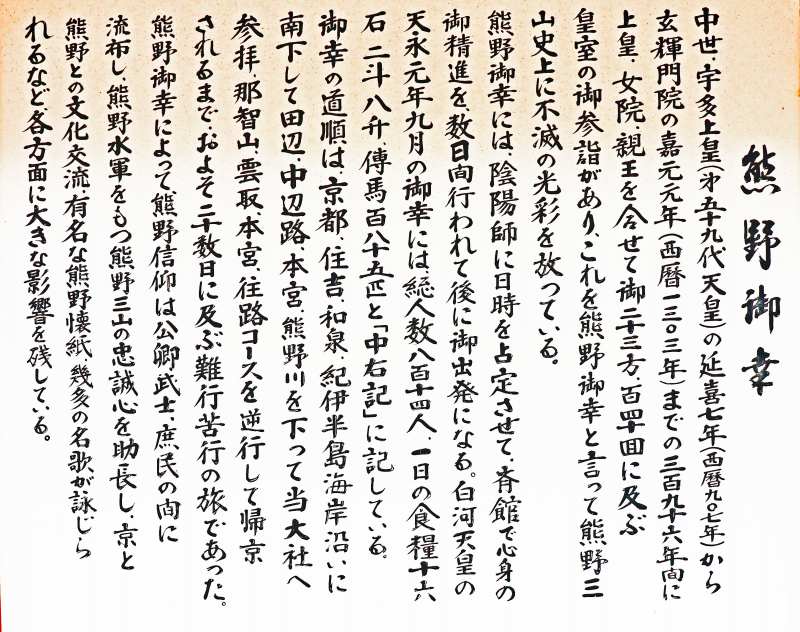

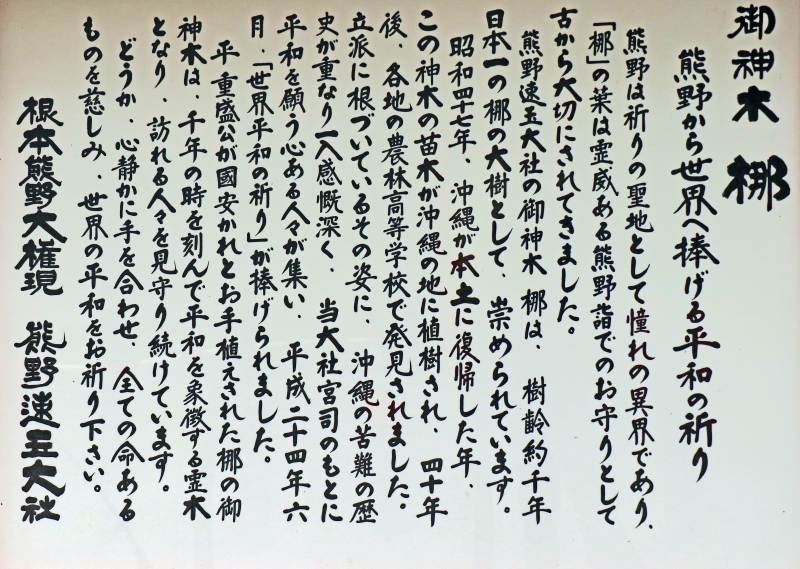

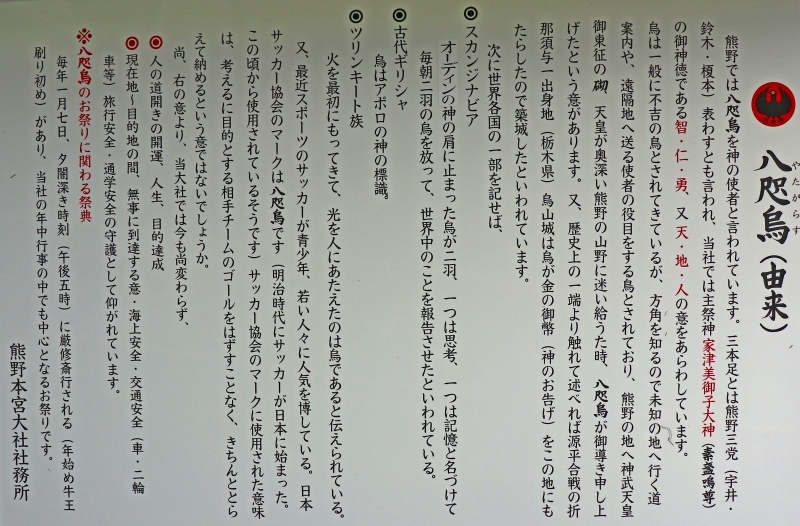

柱などが鮮やかな朱塗りを施され、派手やかな印象を受けた。奈良の春日大社も同様な感じだった。門には、『未来へ繋ぐ』『日本の祈り』と右・左に垂れ幕が下がっていた。  門の鴨居に大きなしめ縄が飾られていた。  門をくぐると、幅広く建てられた社殿が見える。 参拝客はチラホラの状態で、3密ではない。観光バスが一台留まっていて、ツアー客もいたようだが、少人数のツアーのようだ。  本殿にお参りする参拝客  皇室の熊野詣について、詳しく書かれた看板がある。 907年宇多天皇から始まり、1303年までの396年間にわたり、140回の皇室の参詣があった。熊野御幸と言って熊野三山史上に不滅の光彩を放っている。参詣の道順は、京都から住吉、和泉、紀伊半島海岸沿いに南下して、田辺、中辺路、本宮、熊野川を下って、熊野速玉神社に参拝。那智山、雲取、本宮と往路コースを逆行して帰京。およそ20数日に及ぶ難行、苦行の旅だった。と記されている。当時の旅の大変さが偲ばれる。 白河天皇の御幸は814名、馬185頭が参加した。危険の伴う大変な旅であった。  世界遺産石碑  境内に生える国指定天然記念物「梛(なぎ)」  樹齢1000年のご神木『梛(なぎ)』

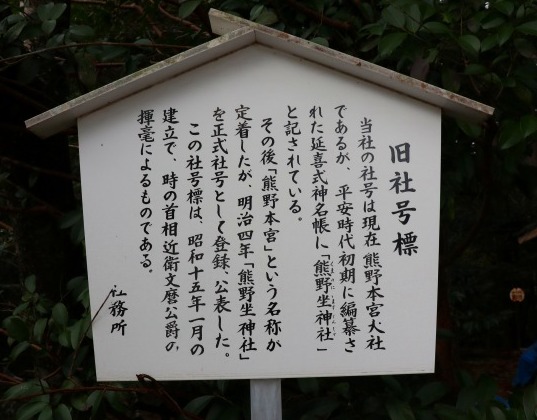

狭く感じる鳥居をくぐる。手前、左に『ヤタガラス』ののぼりが掲げられている。  八咫烏(ヤタガラス)の由来  狛犬にもマスク  参道の石段  本宮の年間行事(祭典)看板  門  本殿が建ち並ぶ  既にお正月の初もうで客の賽銭箱?ならぬ賽銭プールが白布で準備済みだった。  高齢者ばかりの参拝客  本宮の正式社号標 看板  拝殿  境内に置かれた亀石

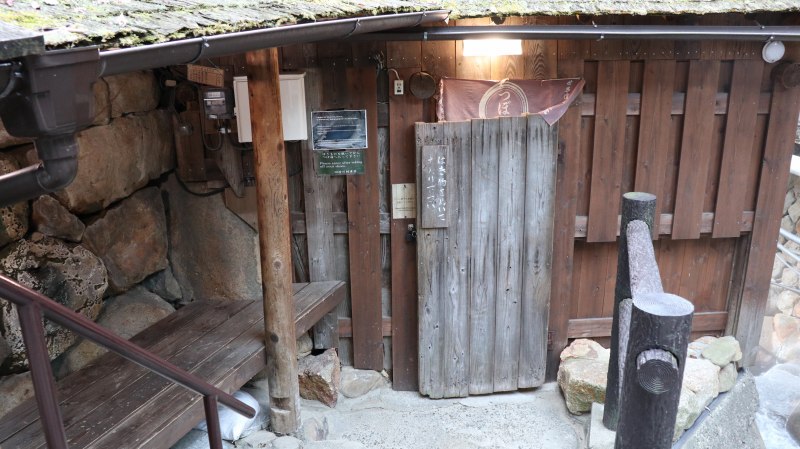

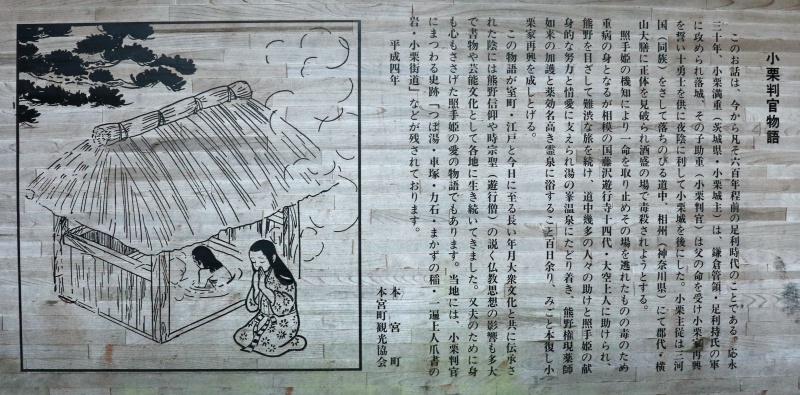

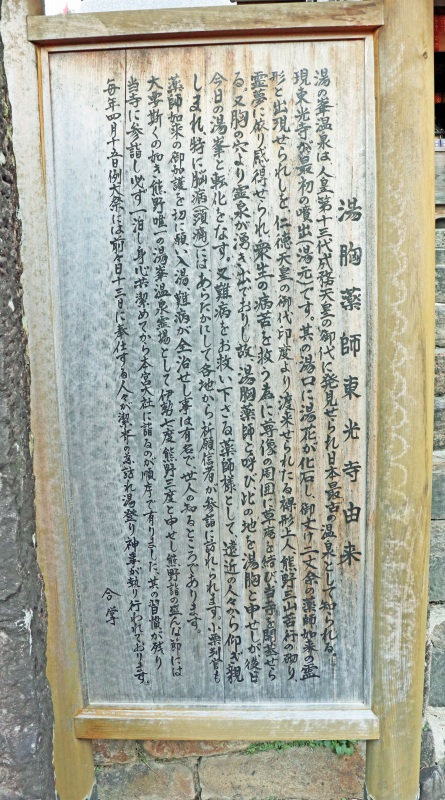

湯の峰温泉は源泉の温度が高く、90℃以上になるそうで、硫黄の匂いがする温泉です。 小さな谷川の両岸に旅館や民宿が建ち並ぶ寂れた温泉です。  宿泊した宿は老舗旅館「あづまや」です。  東屋の風情のある玄関先  通りに出て見ると、谷川から湯気が立ち上り、ここが温泉だと実感します。  泉源(井戸)  四角枠で囲った井戸は90℃のお湯が沸き出ています。 温泉卵(ゆで卵)や、イモを茹でることができます。   有名な「つぼ湯」です。 定員一人?ぐらいの本当に一坪ぐらいの源泉湯、入浴料は400円(大人)   昔の「小栗判官物語」看板  薬師東光寺  東光寺由来看板  約10軒ほどの宿、民宿が建ち並ぶ寂れた温泉郷です。お湯は豊富で、谷川沿いの泉源から92度のお湯が沸き出ていて、そこで『ゆで卵』や『ゆでイモ』をしている人たちが居ました。川からは、湯気が立ち上り、温泉郷に来たな!という雰囲気を醸していました。 この風景は、湯村温泉に似た記憶があります。 この谷川の一角に『つぼ湯』という小さな1坪ほどの温泉があり、大人の入浴料は400円ですが、誰でも入れます。少し硫黄の匂いがして、お湯は白濁しています。 宿は老舗旅館の「あづまや」で、以前、皇太子さまが留まられてという旅館で、古くて由緒ある旅館でした。「いせや」という老舗旅館も有名です。 玄関は昔ながらの木の引き戸で、風情があります。部屋は建て増しの新館ということですが、それでも窓は木枠のガラス窓で、内側は障子の二重窓です。何とも言えない昔ながらの風情でした。ガラス窓越しに見る景色は、少し波打って見え、昔の平面度の悪かったガラス板をそのまま今も使っていることが分かります。 最近の宿はどこに行っても、アルミサッシの窓が当たり前ですが、昔の木の窓枠が懐かしさを感じました。建物がしっかりした作りの性か、障子や窓の立て付けはぴったり狂いがありませんでした。 食事は夕食、翌日の朝食とも部屋食でした。仲居さんがお盆に料理を乗せて運んできてくれるというスタイルです。夕食はいろんな料理が並び、熊野牛のしゃぶしゃぶは結構贅沢な量がありました。 食事が終わり、風呂に入っている間に「布団」を敷いてくれるという昔ながらの手順です。 夕食後に風呂に入りました。風呂は年代物のヒノキ風呂で、お湯の性か、少しぬるっと滑る感じです。お湯は硫黄を含んだ泉質で、100%源泉風呂は大人が2人入れる程度の狭い湯舟になっています。大浴場は、源泉に水を足しているようです。源泉は温度が90度以上もあり、そのままでは火傷しますから、適温になるまで湯冷ましして注いでいます。しばらく入っていると、肌がツルツルしてきます。なかなか泉質はいいようです。もちろん、露天風呂やサウナもありました。 翌朝、6時ごろに風呂に行きましたが、既に一人先客が居ました。泊り客は、20名程度だそうです。 朝は、布団をたたんで押入れに仕舞い、その後、テーブルを置いて、料理が出てくるという流れです。この作業を女性の仲居さんが全て一人でやってくれます。三重県出身の方と聞きましたが、若いのによくやるなと感心しました。 朝食後、狭い温泉街を散策しました。と言っても、谷川沿いの両側に立ち並んでいる宿と民宿だけで、近代的なコンクリート造りのホテルはここでは見られません。その分、古き日本の温泉街が残っています。 仲居さんの話では、コロナ以前は外国人がたくさん来られたということです。この地方は世界遺産に指定されてから、世界的に有名になり、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなどからの客が増え、賄い(サービス)のために英会話を習ったそうですが、新型コロナ流行後、外国人は殆どゼロになり、「英語を忘れそうだ」という話をしていました。 出発前に顔を合わせた時に『何かお助けできることがありませんか?』と話しかけてきたので、外国人のお客様に“Can I help you something?”という癖をつけているのだなあ!と感じました。 12月1日、朝、8時過ぎに旅館を出発し、駐車場に向かいました。約100mほど歩いたところに『湯の峰温泉共同駐車場』があり、全ての車はここに留めて各旅館まで歩いて向かいます。 朝は冷え込みましたので、車の窓にはびっしりと露が降りていました。しっかり拭きとってから発車しました。 帰りは168号線沿いに走り、『谷瀬の吊り橋』を久しぶりに見ました。  以前は、ぶらぶら揺れる橋で、船酔いのような気分になりましたが、今はワイヤーロープでしっかり牽引していますので、揺れは少ないです。 自宅の近くの生駒金剛国定公園のハイキング道路に、『星のブランコ』があります。これも全長は280mほどあったと思います。よく似た吊り橋です。  途中、五條市の手前の道端で柿を売っていましたので、車を留め立ち寄り、柿を買いましたが、富有柿の倍ほどの大きい柿でびっくりしました。 その後、五条市まで走り、左折して国道24号線と並行に走る奈和自動車道に入り、粉河寺に行きました。

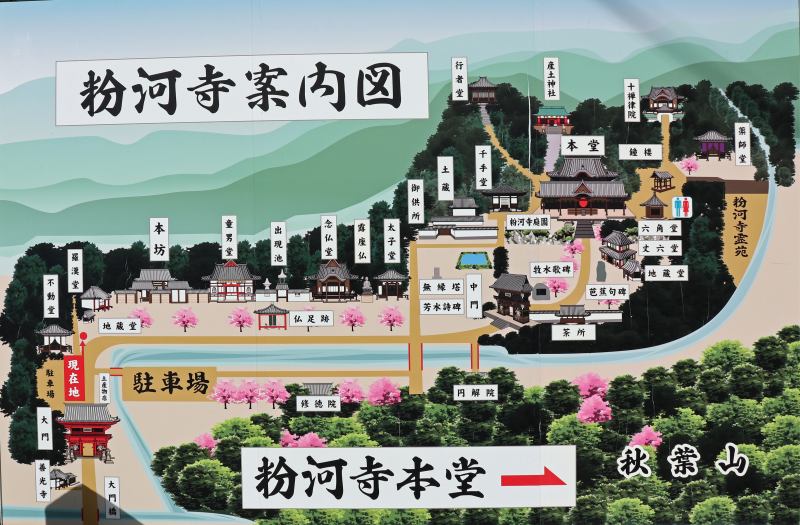

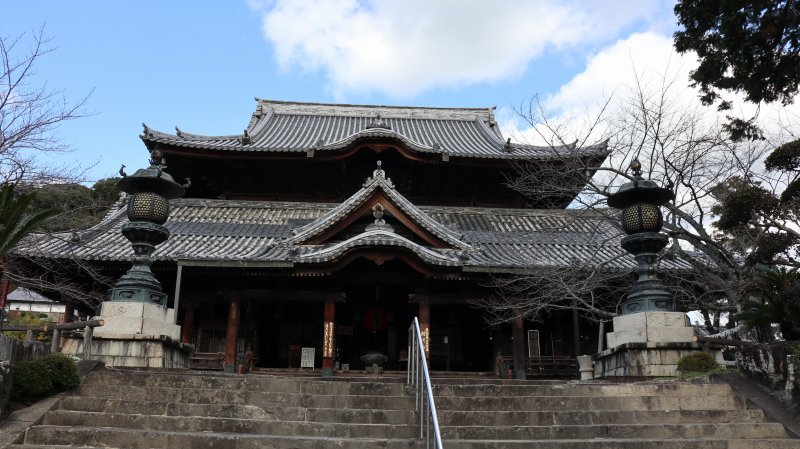

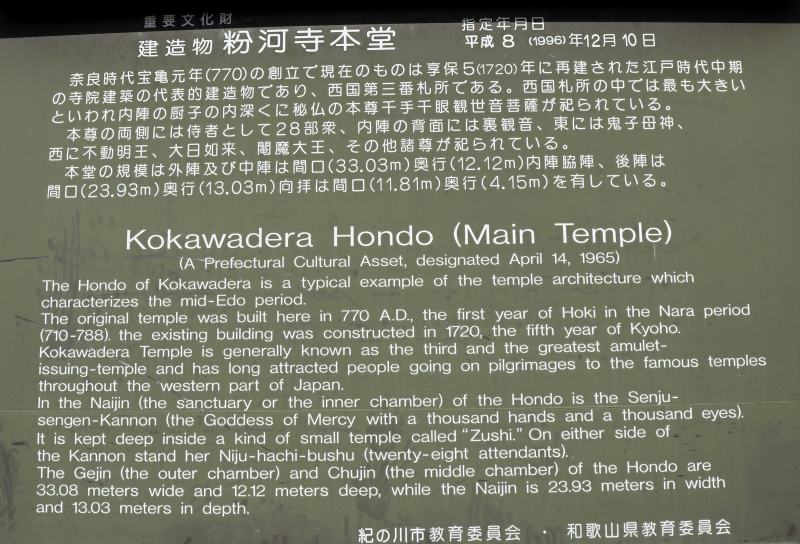

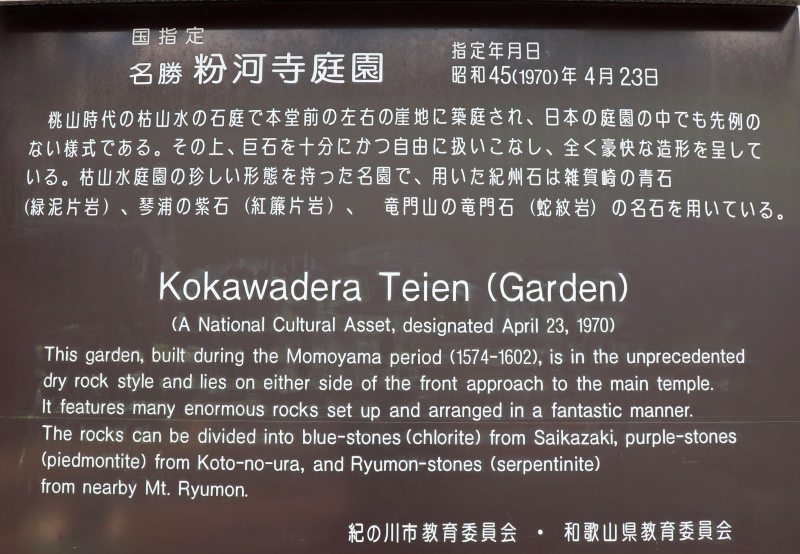

創建は奈良時代(770年)、現在の建物は1720江戸中期に再建 粉河寺大門  境内の案内板  広い境内にたくさんの寺院が建ち並んでいる。 左から本坊、童男堂(赤い建物)、出現池、念仏堂、  仏足石  中門  本堂、左手前の石組みは青石  本堂正面  本堂内部(先手観世音)  粉河寺本堂の由来  鐘楼  樹齢1000年以上の楠(クスノキ)  千手堂   丈六堂  その後、さらに奈和自動車道を走り、岩出市にある根来寺に行きました。

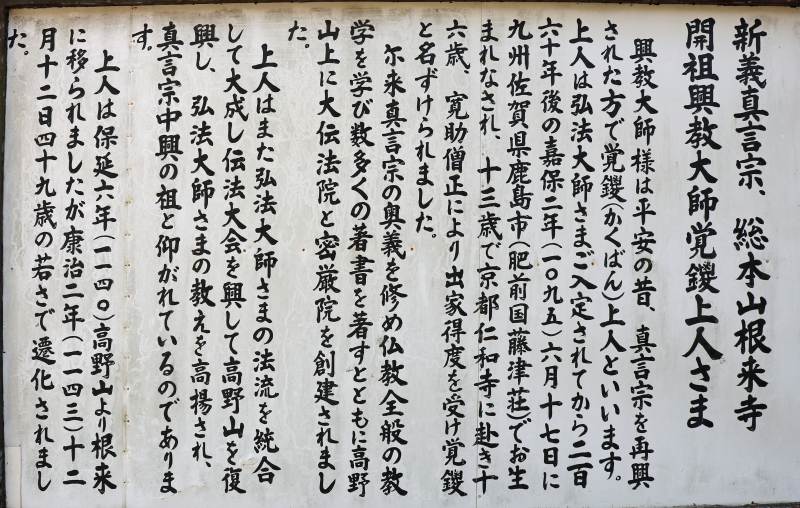

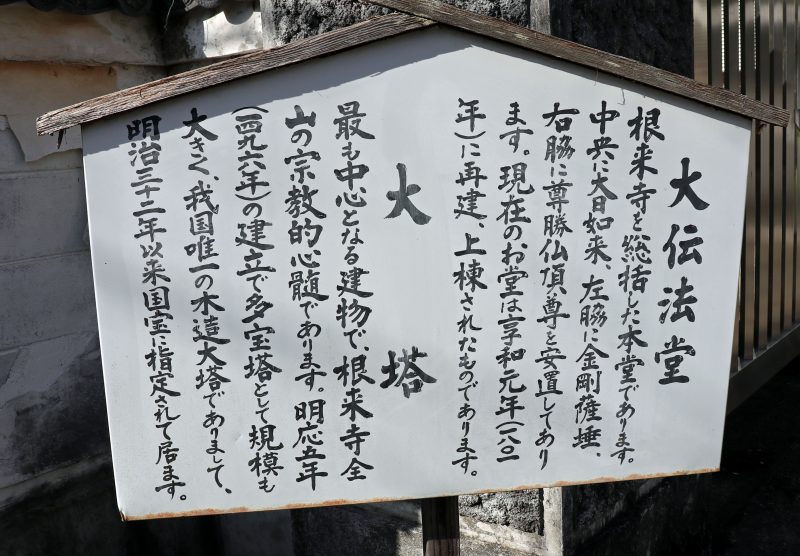

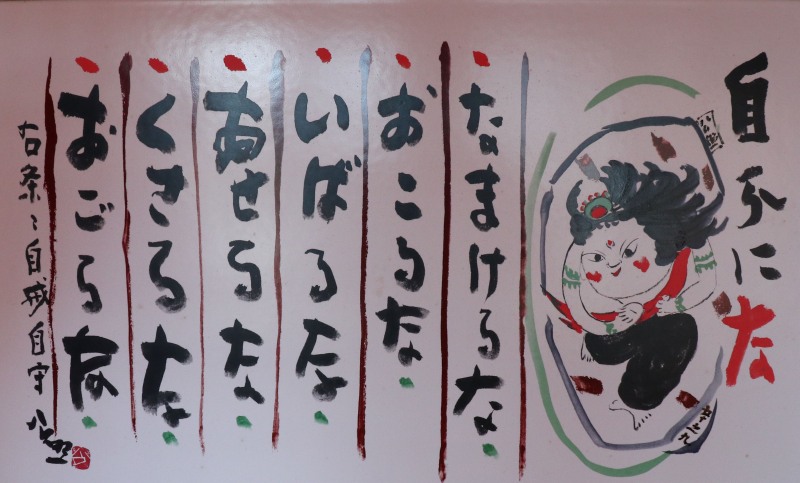

根来寺は1132年高野山に開かれた大伝法院を始まりとする真義真言宗の総本山です。 開祖・興教大師覚鑁(かくばん)上人は1095年備前国(佐賀県)に生まれ、13歳の時京都仁和寺の寛助僧正について出家し、京都、奈良で勉学にいそしんだのち20歳で高野山にのぼりました。当時の高野山は衰退期を迎えていたため、弘法大師の真言密教を正しく伝える必要を痛感し、鳥羽上皇の庇護を得て伝法会の再興を成し遂げ、教学の交流に専念しました。しかし、覚鑁の名声が上がるにつれ、一部の高野衆徒との間に不和を生じ、荘園領地内の末寺・豊福寺がある根来に移り、1143年この地で49歳の生涯を閉じられました。13世紀になると頼瑜僧正が真義教学の確立という大業を成し遂げ、15~16世紀には全国から学問を志す僧侶が集まる大寺院として繁栄します。やがて天下統一を目指す豊臣秀吉と対立することとなり、1585年大塔などの主要伽藍を除いて全山焼失しました。 しかし、江戸時代には徳川家の庇護のもと、覚鑁上人の霊跡として復興への道を歩み続けました。現在の境内は36万坪、四季の変化に富み、桜、青葉、紅葉の季節は格別の趣があります。中世の佇まいを残す境内は平成19年に国指定史跡になりました。根来寺は日本の歴史、芸術に大きく貢献してきた寺院です。  大門  鐘楼門  光明殿(常光明真言殿);重要文化財   本殿内に入らせてもらえる  護摩供養の窯  書院  客殿と庭園  名庭園  国宝 大塔;日本一の規模   大伝法堂   奥の院  紅葉の境内  紅葉がきれいな境内  最後に、境内のもみじのきれいな紅葉を満喫して、帰路についた。 帰路は、奈和自動車道に入り、阪和自動車道に乗り入れて約1時間で帰宅しました。全走行距離は約600km、燃費は25km/Lとなった。 今回のドライブは、奈良、一部三重、和歌山県内の走行であり、山間部が多かったが、 紀伊半島を縦断する自動車道路は政治力のおかげ?もあり、従来の山間をくねくね走る道からトンネルができて、短時間で安全に走行できるようになった。まだ一部、狭い場所が残っているが、盛んにトンネル工事や拡幅工事が進んでいる。 169号線と168号線の二本が南北に縦貫しているので、とても便利になった。 海岸沿いの道路は高速道路化しているので、これまた走りやすいが、カネがかかる。 一般道路と高速道路をうまく組み合わせて走る! これが楽しみだ! 根来寺の壁に掛かっていた「戒めの言葉」を思い出した。  日頃の諫言にしたい。 |