2023年6月3日(土)

趣味の頂; ビッグバイクの世界に驚く!

世の中のダイナミックレンジは壮大と感じたことの一つに、バイクもピンからキリまであるということ。

普段、目にするバイクは殆どが原付バイクで、エンジン容量が50cc以下のモノ。自転車代わりに手軽に誰でも簡単な運転免許の試験を受ければ乗れる。日常生活で、これがなくてはならない人が多いと思われる。

先日、和倉温泉から帰る途中、のとじまの道の駅に立ち寄った。その時、駐車した横に、一台の大型バイクが停まった。乗ってきた人は年齢的には40歳後半から50歳半ばらしいの背が高いほっそりした男性。

ナンバープレートを見ると『習志野』となっているから千葉県から来た人だ。見慣れない大きなバイクだったので、好奇心が湧き、ライダー(男性)と立ち話をした。バイクは、かの有名な「HALEY DAVIDSON」で、一人で旅行中とのこと。写真を撮らせてもらえばよかったのだが、チャンスを逸したので帰ってから、ハーレイダビッドソンのHPを開いてみた。

HALEY DAVIDSON

彼の話では、友人に中古品を200万円で譲ってもらったそうだ。新品なら350万円超とのこと。

このバイクは、写真のとおり、ピカピカ。マフラーや随所の部品がクロムメッキで輝いている。大きな空冷2気筒エンジンを搭載している。何と1800cc余り。名前は、MILWAUKEE-EIGHT 107

そんな話をしていると、彼はエンジンをかけてくれたが、「ドッ・ドッ・ドッ・ドッ」と言うハーレイ独特のエンジンサウンド。これがハーレイダビッドソンだ。、しばらく話し合った後、走り去った。

ハーレイの愛用者は、このエキゾーストサウンドがたまらないらしい!

我が家の隣人も、最近、(超)大型バイクを手に入れた。本人はホンダ関係のお仕事をされている。

そのバイクは、ホンダCB1300 SuperFour SP 30thAnniversary という国内最高峰のビッグバイク。そこで興味が湧き、ホンダのHPを開いて調べてみた。

ホンダはバイクで日本一いや、世界一のメーカで、本田宗一郎氏が自転車にエンジンを取り付けた簡易バイクを造って起業した。最初のガソリンタンクは何と『湯たんぽ』だったそうだ。その後、次々と改良を重ね、『カブ(スーパーカブ)』は原付バイクの代名詞になった。宗一郎の戦略は、海外のオートバイレースで勝つことだった。レースで勝つことで先行する欧州のバイクをキャッチアップしようと技術開発に邁進した。その熱意が社内に充満して、次々と名だたるレースで優勝を果たし、一躍有名になり世界的メーカになった。

その後、四輪車(自動車)にも進出して自動車も成功し、現在に至っている。軽や小型自動車が得意。

Hondaの大型バイクの歴史は、1968年にCBナナハンで、空冷750cc4気筒エンジンを搭載したものから始まる。それまでは、カブやベンリー号やドリーム号などという小型バイクが中心であった。時代は豊かになり、若者はナナハン(750cc)に憧れた。Honda Superバイクの誕生である。

さらに時代は進んで、1991年10月24日、東京モーターショーで、CB1000SFが世界に発表された。車体重量は260kg。これをベースに1992年11月10日発表し、同月25日に発売開始した。

その後、オーバーナナハン(750cc超の大型バイク)へさらに大型化が進んだ。

大型二輪免許資格は1996年から導入された。

大型ビッグバイクに乗る人は、

・ビッグバイクをコントロールできる誇り

・自己顕示欲の満足

・ドヤッ!顔さえできる

というような自己実現の喜びや満足感を感じたのだろう!

同業他社のビッグバイクは、

カワサキ ZEPHYR1100

空冷4気筒

ヤマハ XJR1200

空冷4気筒

スズキ GSF1200

空冷4気筒

各社は、1000ccを超えるビッグモデルを投入して、日本、いや世界のバイクマーケットをけん引してきた。

ドイツのBMWも大型バイクを販売している。

さて、ホンダに戻る。

その5年後、1997年に、満を持して、CB1300を発売し、1998年にはCB1300SFがデビューした。

そして、現在まで販売が続いている。

CB1000SF発売後、30周年を記念して、CB1300 Super Four SP 30th Anniversary を発売、

他社を圧して大人気商品になっている。価格は約200万円

ビッグバイク CB1300 Super Four SP 30th Anniversary の姿は?

エンジン排気量は、1300cc、コンパクトカー並み、 軽自動車の約2倍のエンジンを搭載、

水冷4気筒 113馬力、112Nm 車両重量266kg タイヤは17インチ 大径ディスクブレーキ

トランスミッションは6速、まさに圧巻の商品だ!

堂々とした佇まい

ラジエータ、エンジン、変速機 4本のエキゾースパイプ。マフラーは右側面に付く。

ハーレイの力強い「ドッ・ドッ・ドッ・ドッ」に対して、ホンダCB1300は「ボ~・ボ~」という4気筒独特の小気味よいエキゾーストサウンド。

ガソリンタンクは21L! タンク上面に 30 と赤い文字が見える。

このエンジンは軽自動車の2倍、コンパクトカーは1300cc~1500ccに匹敵する。軽やコンパクトカーの車重は1トン余り。ビッグバイクの重量が約260㎏で、エンジン排気量は1300ccなら、

エンジン容量(排気量)対車量で見れば、約4倍になる。このビッグバイクは、余裕で走る化け物だ!

こんな化け物は高齢者には到底扱えない代物、いわんや後期高齢者は見るだけ!

趣味の世界は、なんとも“奥が深く、ピンキリの世界“だと改めて感じる!

|

2023年3月11日(土)

京阪電車 枚方市駅界隈の再開発状況

このところ、大阪東北部のJR学研都市線や、京阪電車枚方市駅界隈の再開発事業が盛んに行われ活気づいています。

まず、星田界隈について、

JR星田駅北側の広い田んぼが、第二京阪高速道路が開通して以降、巨大なロジステックビル(物流倉庫)が3棟も立ち並び、今後、さらに20階建て高層マンションや、ビックカメラ?商業施設や、戸建住宅など新しい新都市空間に生まれ変わり、今着々と工事が進んでいます。

昔は『大阪の秘境』と揶揄された星田村ですが、今は便利な大阪への通勤圏になり、すっかり景色が変わりつつあります。完成が近づきましたら、景色をアップします。(下の写真は完成予想図、24年春竣工)

次は、京阪電車、枚方市駅界隈の再開発の状況です。

京阪電車の大阪-京都本線と、交野線に挟まれた三角形の土地に、北大阪一?の高層マンションが建設中です。工事標識を見ると、事業主体は京阪電車、京阪ホールディングスとなっています。工事は大林組が進めています。高さは126.7m、29階建て、202戸、2024年3月竣工、住所;枚方市岡東2-6 となっています。現在、24階まで躯体が伸びています。

29階タワーマンション(現在、24階まで伸びている、後15mほど高くなる??)

そのすぐ横に、高さ20階建て?の商業ビルも同時に工事が進んでいます。ランドマークになります。

ちょっと目を移しますと、『関西医大』の大きな建物と、『枚方総合文化芸術センター』が見えます。

さらに、関西医大の敷地内に『細いタワー』ができました。

余りに細い高層ビルですので、どこの建物かと不思議に思っていました。関西医大に行った時に尋ねると、

関西医大タワー(関医タワー)ということです。高さ116.05m、

国道に面し、関西医大病院に入院する患者、家族の宿泊の便を計ったそうです。確かに、遠方や地方から検診や入院する場合、宿泊の手配など煩わしいものだと思いますが、病院がホテルを用意してくれるなら非常に助かります。宿泊費はビジネスホテル並みに安いです。

このように、高さが100m超級の超高層ビルが増えてきました。 |

2022年12月17日(土)

今年のノーベル化学賞は?

三人の共同受賞

バリー・シャープレス氏

モーテン・メルダル氏

キャロライン・ベルトッツィ氏

大胆な発想転換 新分野を築く (参考)福岡伸一氏 朝日新聞(10/20)より

化学で求められることは、人間に役立つ化合物を作り出すことと言える。欲しい、狙った化合物を自由に合成するには二つの大きな課題(障壁)があった。

一つは、人体に合う(副作用がない)化学物質を作ること。

化学物質には右手型と左手型があり、生物(人)はその片方しか使っていない。化学合成する際に、今までは右型か左型かを自由に区別してつくることができなかった。

2001年のノーベル化学賞受賞者のシャープレス氏、ウィリアム・ノールズ氏、日本の野依良治氏の3人がこの課題を解決した。

もう一つの課題は、生物の基本骨格となる炭素同士をいかに自由自在に結合するかだった。タンパク質も、炭水化物も、脂質も基本的な構造は炭素でできている。炭素化合物は非常に安定なため、自由自在に炭素同士をつなげたり、はずしたりすることがとても難しい。

生物の体内で起きている精妙な酵素反応を試験管内で再現しようとすると、高温や高圧の過激な条件のもとでないと炭素同士は反応しない。また、その反応の過程で不要な副反応も生じる。薬などを大量につくるために、狙ったものだけ効率よく化学反応を起こすことが困難だった。

シャープレス氏は、2001年に受賞した時、この課題にもすでに取り掛かっていた。

この解決には大胆な発想の転換が必要で、「化学者は生体内で起きる方法を模索して欲しい分子をつくりだすことをやめる時期だ」と言い、全く別のアイデアを考え出した。それが、C(炭素)からN(窒素)への発想の転換だった。それは他の元素を仲介役に使い炭素化合物と同じような物質をつくる化学反応を見つけだすことだ。

今回、共同受賞したモーテン・メルダル氏は炭素を直接くっつけるのではなく、その間に窒素が三つ並んだ「アジド」という構造物を接着剤の代わりに使って炭素を結び付け、天然物に似た化合物を組み立てる反応を編み出した。これにより、簡単に思いどおりの化合物がつくれるようになった。

言わば、車のシートベルトをバックルにはめるように、カチッとくっつけるところから「クリックケミストリー」と名付けられた。

この発想はほかの分野にも応用された。もう一人の共同受賞者のキャロライン・ベルトッツィ氏はメルダル氏の方法を応用して、生きている細胞膜に存在する糖鎖に思いどおりの化学物質を細胞に悪影響を与えることなく接着する方法を編み出した。この手法は細胞研究にとても有効で、例えばがん細胞だけを標的にできるようになった。この方法は「生体直交化学」と呼んでいる。

自然界の反応をそのまま、まねするのではなく、人工的なピースを巧みに使ってパズルをつくるように選択的、かつ迅速に組み立てられる新しい化学合成の一分野を築くことになった。

合成化学の分野は、役立つ物質を人工的に自在に合成しつくりだせるようになった。その物質を薬など人体や生物に、副作用なく使用目的にかなったものを得るにはいろんな課題があった。

2001年の化学賞に続いて、20年後の今回も受賞されたシャープレス氏は凄い発想力と挑戦意欲を有する人だと感激した。

化学、物理学などの分野は、こういう挑戦者のおかげで、次々と未知の領域や新しい分野の解明、開拓が進められている。世界には多くの挑戦者が競ってレースに参加していることを知った。

年齢にかかわらず、そういう「考える力」をいつまでも持ち続けるヒトでありたい!と思う。 |

2022年12月14日(水)

ロシアのウクライナ侵攻について

その3

ロシアのウクライナへの大義や正義のない侵攻が続けられる中、ウクライナの反撃の兆しが見え始め、プーチンの思惑が外れ、最近、ロシアは守勢とも見えるようになり、「冬将軍」と言われるロシアやウクライナの冬が迫り、気温は零下十数度、最高気温でも零度以上にならない厳しい寒さが来る。

周囲のあらゆるものが凍てつく地で、「冬将軍」を盾にした過去に二度の有名な戦争がある。

1812年、ナポレオンがロシアに遠征し、9月14日モスクワ入城を果たしたが、市内で大火災が起き、冬将軍の到来で経戦できず撤退、兵士37万人が帰還できたのは5千人だけというナポレオンの敗退が起きた。

これをロシアでは『祖国戦争』と呼んでいる。

そして、1941年第二次世界大戦で、ヒットラーのナチス、ドイツ軍がポーランドから突如、ロシアに侵攻し、首都モスクワに迫ったが、この時も冬将軍の到来でロシアは反撃に成功した。この戦争をロシアでは、『大祖国戦争』と呼んでいる。

いずれも、攻めた方の軍がモスクワ陥落を目前にして、「冬将軍」に遮られ、あとわずかという状態で攻め切れず敗走している。

この過去の二度の戦争は、ロシアにとっては攻め込まれる側に立ったもので、ロシアには「祖国を守りぬく」という強い結束力や戦意が高かった。

一方、今回のウクライナ侵攻は、攻守が逆で、ロシアのプーチンが「ウクライナをネオナチから解放する」

ということで「特別軍事作戦」という表現を使ったが、侵攻の意図や目的が、ロシア軍内部に理解、共有されない状況で始まり、兵士の戦意(戦う目的意識)が低く、目指した成果につながっていない。

もう少し詳しく冬の寒さについて調べてみると、ロシアで一番寒い地方はヤフーツクと言われる場所で、零下60℃まで下がった記録があるそうだ。シベリアという広大な土地は永久凍土を含め厳寒の地だ。

我われには想像ができない。(余談)

ヤフーツクでなくても、モスクワやサンクトペテルブルグでも、零下十数℃になることはざらにあるらしい。

ウクライナは冬を迎える前には雨が降り、土地はぬかるみ、軍の前進が阻まれ、過酷な戦場で両軍は戦っている。12月に入り、冷え込んできた。いよいよ「冬将軍」が近づいてきた。

ロシアはウクライナの電力設備(火力発電所、変電所、高圧送電線など)や、インフラをドローンやロケット砲攻撃し、各地で被害が続出している。

ウクライナ全土で停電が起き、ガスの供給がストップし、水道が出ない状況になり、この寒さの中で灯がなく、暖房もなく、飲み水さえ出ない生活はとても耐えられないだろう。ロシアは非道にもウクライナにこの状況を狙って攻撃を緩めていない。だがウクライナ国民はこの惨状に耐え忍んでいる。彼らのロシアに対する強い対抗心には頭が下がる。現代の日本人は耐えられるだろうか?

この惨忍な攻撃に対して、ロシア・プーチンは世界中の避難を浴びているが、ロシアの一般国民がそういう非人道的な攻撃を支持しているとは思えない。ロシアの国民はウクライナ侵攻に対し、反対する人が多くいるが、それを口に出すと、反対勢力として捕まり14年間の収監となる。だから戦争反対を言えない状況に追い込まれている。

このような独裁政治は、ロシアだけでなく、地球上にはまだたくさん存在する。そういう独裁国家ではロシアと同様に政権に対する反対意見が潰されてしまう。

独裁者のエゴで進められている今回の大義や正義のないやり方に対し、米国や欧州各国は、ウクライナ国民が冬を乗り切るための人道支援として、発電機やインフ設備、防寒グッズ、薬品などを送っている。

日本政府はもっと多くの支援を早くすべきだと思う。

見方を変えて日本とウクライナを比較すると、ロシアがウクライナを手に入れたい思惑が透けて見える。

ウクライナの国土面積は、約60.4万平方キロで、日本は37.7万平方キロだから、日本の1.7倍の広さだ。ウクライナの国土面積の世界ランキングは44位。ちなみに日本は62位

この単純な国土面積比較では正しい事実を見逃している。それはウクライナは殆どが平原地帯であるのに対し、日本の国土は約70%以上が山岳地であることだ。

土地の有効面積で比較すれば、日本の土地有効面積は11万平方キロとなり、ウクライナの約1/5しかないことになる。テレビやYoutubeの動画などで見ると、ウクライナはどこまでも地平線が見渡せる平原が広がっている。こういう光景は日本では北海道の一部地域でしか見られない。

ウクライナの人口は4200万人で、日本は1億2700万人だから、日本の1/3しかいない。

だから人口密度は、日本の1/15となる。

土地は温暖な地帯にあり肥沃な土地で、農耕に適し古来より穀倉地帯となっている。首都キーユ(キエフ)からドニエステル川、ドネツ川、ドニエプル川と呼ばれる大河が流れている。この肥沃な大平原と水源が小麦やトウモロコシを豊かに育んできた。世界の穀倉と言われる所以である。

歴史的には、紆余曲折した由来があり、ロシア側に併合されたり、ヨーロッパ側になったりと複雑な立ち位置を繰り返してきたが、1991年ソビエト連邦の崩壊で、独立国になった。

ヨーロッパを旅行した時に、ガイドさんに聞いたこと。

陸続きのヨーロッパ各国の国境付近では互いの言語が入り乱れて話され、血族関係も入り乱れている。彼らは(日本では考えられないことだが)、互いに異国民同士で仲良く生活をしている。これが国境付近に住む人々の普段の状況だ。だからロシア語を話すウクライナ人、ウクライナ語を話すロシア人、また互いに姻戚関係があり、仲良く生活してきた。

一方で、互いにいがみ合う人々もいる。そういう人がリーダとなって、隣の異国民を虐げたり、迫害することもある。それが紛争や戦乱に発展することもある。そういう険悪な状況を時の政権が利用して、相手をののしり、一方的に相手を悪者扱いして領土問題化する。

ロシア、プーチンが、一方的なウクライナに侵攻してしまったことにより、不幸な戦争を引き起こした。

古代ギリシャ、ローマ帝国時代から、中世、近代にかけて互いに領土拡大を目的に戦いの歴史が繰り返されてきた。勝ったり負けたりで、多くの人命が失われてたり、憎しみを残してきた。

豊かで平和な21世紀の文明社会の今も、人間の醜い『性』による侵攻が行われていることに驚かされる。さて、このロシアによるウクライナ侵攻の結末がどう展開するのか、注意して見守りたい!

そして、一刻も早くこの忌まわしい戦争が終結することを願っている。

新聞記事(夕刊フジ)によると、

ロシアのプーチン大統領が主導したウクライナ侵攻がいよいよ行き詰まってきた。ロシアが一方的に併合を宣言した東・南部4州の5割超が奪還され、軍の砲弾は年明けにも備蓄が尽きるとの分析も出ている。対するウクライナは「全土奪還」へ意気軒高だ。

「ウクライナ軍はすぐそばまで来ている」。ロシアが併合を宣言した南部ザポロジエ州メリトポリのフョードロフ市長は13日、中心部で爆発があったと通信アプリで明らかにしたうえで、ロシア側を挑発した。メリトポリはロシア軍の物流拠点で、2014年にロシアが併合したクリミア半島の「玄関口」に当たる。英国防省は、ロシアが侵攻開始以降に制圧した地域の54%をウクライナが奪還したとの見解を示した。ロシア軍が支配地域を制圧できるほどの軍部隊を編成するのはほぼ不可能で、今後数カ月で大きく前進する可能性は低いと分析する。

米高官は、約10カ月に及ぶ侵攻でロシア軍の砲弾やロケット弾の備蓄が尽きつつあり、40年以上前に製造された古い砲弾を使う可能性があると述べた。ロイター通信が報じた。古い砲弾に頼らず、イランや北朝鮮からの供与もないまま現在のペースで攻撃を続ければ、来年初めには使用可能な砲弾の備蓄が尽きるとの見方を示した。

ロシア軍は士気低下も指摘されるが、ウクライナの独立調査機関「レイティング」は13日、クリミア半島や東部ドンバス地域(ドネツク、ルガンスク両州)の一部を含む全土奪還を「勝利」と認識する人が85%に上ったとの世論調査結果を発表した。侵攻直後の今年3月から11ポイント上昇した。ロシアとの和平合意締結に賛同したのは8%にとどまった。ロシアの攻撃で大規模な停電が相次いでいるウクライナだが、国民の結束は引き続き強いとみられる。

|

(2022年5月16日追記)

2022年5月15日(日)

実用上・十分な性能です!!

ポケットラジオが何と、この値段! 性能は大丈夫か?

世の中、モノの値段が下がり続けてきましたが、ここにきて、コロナの影響で次第に不況の声が聞こえてきました。デフレ下の不況はスタグフレーションと言われ、大変生活を圧迫して怖い状況ですが、最近、モノの値段が上がっています。特に生活必需品(食料など)の値上がりが目立ちます。

価格破壊の先端を走ってきた衣料関係も、次第に下げ止まりの感があります。ユニクロに行くと、以前は安さを前面に出して販売していましたが、今がそれなりの価格で、商品の良さをアピールしています。

一方、電気製品は、デジタル技術を活かして、より良い商品が安く手に入る時代です。

今日ご紹介するのは、ポケットラジオです。

まずは写真をご覧ください。

このポケットラジオはAIWA製です。

訴求ポイントは、クリスターパックケースに表示されていますが、見やすい大型液晶、ワイドFM、時計表示。きれいなクリスターパックに入れられています。

胸のポケットに入る大きさで、単4電池2本で、20時間超使えるデジタルラジオです。

これがヨドバシカメラで1650円で買えます。さらにポイントが165円付きますので、実質1485円です。

商品は、老舗メーカのAIWA(アイワ)製ですから安心できます。散歩用に一台買って見ました。

電池は付属していませんので、手持ちの単4電池2個を挿入します。スライドスイッチを入れ、時計の時刻合わせをすれば、AM放送、FM放送(ステレオ)、FMの補完放送が受信できます。

ステレオイヤホンやストラップまで付属していますが、イヤホンはダイソウの100円イヤホン並みですので、これはおまけ程度に考えればいいと思います。スピーカが内蔵されています。音質はこのサイズですから、当然ですが期待できません。緊急災害時のニュースなど聞くには問題はありません。

■特筆は、『受信感度』はまずまず実用になるという優れものです。

老舗、AIWAの中国製ですので、ひとまず安心して使用できそうです。

それにしても、デジタル液晶表示、表示部にLED照明付で、災害時には大いに役立つ商品です。

また、ウォーキング時に胸ポケットに入れても嵩張らないので重宝します。

ただし、もう少し厚さが薄ければ最高ですが、少々厚みが気になるとことです。でも単4電池2本仕様ですから、この辺がいいところかもしれません。

従来なら、1万円程度した商品がわずか1500円を切る値段で入手できるのに驚きます。

主な仕様

・受信周波数 FM 76-108MHz(FMワイドバンド受信対応)

AM 522-1629KHz

・出力端子 ステレオイヤホン端子(3.5mm)

・スピーカ 3.6cm(8Ω)

・最大出力 200mW

・電源 単4電池2本

・電池持続時間 約22時間

・外形 55×90×19mm

・重さ 66g(電池含まず)

凄い時代になったものです!!

追記

5月16日早朝散歩で実用試験・受信感度評価しました。

AM、FM、FM補完補放送をプリセットをしてから、散歩に出かけました。この散歩コースは、星田の里山間にあり、星田妙見山付近です。AMの電波は弱く、FMの電波は山間のため、マルチパスが激しいところです。当然、FMステレオ放送は、ザッ、ザッというノイズが入ります。いつもは、PanasonicやSONYやi-Podをポケットに潜ませて歩きます。そのため、電波状況や受信状況は十分身に着いています。従来使ってきたラジオに比べると、ほとんど同じような受信性能でした。

1500円を切るラジオとは思えません! ケースの出来栄え、作りもきれいですし、何の問題もなく使えています。FM受信時は、ロッドアンテナを引き延ばす必要があります。

参考まで、

今使っている手持ちのポケットラジオ

|

2022年4月2日

新型コロナ対策の口腔洗浄剤登場!

昔の人は、正月から春にかけて時の経つ早さを『一月居ぬ、二月逃げる、三月去る!』とよく言いました。最近、こういう話はあまり聞かなくなりました。

サクラは今満開状態ですが、新型コロナ禍の影響で、屋台や出店もなく静かに花を愛でる人で交野妙見参道もにぎわっています。

新型コロナは終息の兆しがなかなか見えないようです。感染者数は一時終息に向かうかという状況でしたが、再び増加に転じています。ワクチンの3回接種が終わりましたが、オミクロン株の新種により感染力がアップし、再び拡大するという新しい局面になっています。引き続き、気を許さず『3密を避ける』ことに気を付けたいと思います。

さて、ご存じの方も多いと思いますが、下の写真は“Mouth Wash” 『A2 Care』というMA-T商品です。

無色無臭の真水のような薬品?で、ウイルスに素晴らしい無効作用があるという論文が出されています。

・

・MA-Tとは | 日本MA-T工業会 (matjapan.jp)

・MA-Tウィルウォッシュ (melodian.co.jp)

・G・U・M(ガム)ならWで効く!ガム・お口/のど 殺菌スプレー SUNSTAR (sunstargum.com)

この話は全く知らなかったので、ネットで調べると、上のように、沢山の商品がすでに販売されています。

松下電器、生産技術研究所で、食塩水を電気分解して得られる次亜塩素酸水が無臭で強力な殺菌効果があるということを聞き、その消毒水をもらったことがあります。これは、殺菌漂白剤の塩素水(ハイター、ブリーチなど)と違って、人にやさしい消毒剤ということでした。

次亜塩素水蒸気を発生させ室内消毒する空気洗浄器がダイキンから販売されています。Panasonicはナノイーターを盛んに宣伝していますが、どちらが優れているのかよくわかりません。

今、話題のMA-Tは、口腔洗浄剤として、口の中にスプレーすれば、コロナウイルス退治ができるという話です。その他のウイルスにも効果があるということです。

実際使ってみても、全く、真水を口にスプレーした感じですので、何の刺激もありません。これで消毒効果があれば素晴らしいと思います。

大阪大学で実証済みということですので、安心して使うことができます。アルコール消毒は手などの消毒に効果がありますが、口腔内消毒には向きません。酒飲みは夜、晩酌でやっていると思いますが、・・・。

MA-T商品は、コンビニや、アマゾンンなどで販売していますので、入手できます。

以上、ご参考まで、コロナ対策の情報をお届けします。 |

2022年2月26日(土)

ウクライナ情勢 その2

いよいよ、キエフにロシア軍が迫っている。21世紀にこういう一方的な戦争が起きるとは信じられない。

かつてソヴィエト連邦時代は、兄弟国だった。この兄弟は、スラブ民族同士という共通点もある。しかし、現状を見ると心底から互いを認め合った兄弟ではなかったようだ。

時代は変わり、イデオロギーの対立はなくなった。資本主義と共産主義の2大対立の時代はとうに過ぎた。今はロシアも、中国も共産主義国ではない。世界に共産主義国は一つもないと言える。中国は『共産党』が支配している国だが、本来の共産主義を実行しているわけではない。中国は、経済は自由主義(資本主義)を導入し、政治は一党独裁の『共産党』が牛耳っているだけだ。

その中心に習近平が居る。ロシアはプーチンだ。この二人は微妙に考えの違いを持っているようだが、『独裁的政治』という面では共通している。

独裁者は自分の考えに反対するものは許さず、排除する。独裁政治は反対するものは居なくなる。反対すれば捉えられ処分される。一方で、独裁者は『常に成功を納めなければならない』という面を持つ。成功するために、一層、独裁色を強める。ますます強権が発揮される。そういう循環が見られる。

直近の独裁者、プーチンは緊迫した目つき、顔つきになってきた。恐ろしい凄みを持っている。

大軍を展開するプーチンの動機は何なのか?

なぜロシアは、大軍をウクライナに展開したのか、その経緯を考えてみたい。

1990年、ソ連は東西ドイツの統一を容認した。その際一つの条件を出した。それは、ドイツより東に「反ソ連(反ロシア)軍事同盟」NATOを拡大しないこと。

これに対し米国は不拡大を約束した。しかし、ソ連崩壊後、米国は約束を破り東欧諸国だけでなく、かつてソ連の一部だったバルト三国(リトアニア、ラトビア、エストニア)もNATOに加盟させた。

ソ連崩壊時16ヵ国だったNATOは、現在では30ヵ国にまで増えている。 さらに、米国はロシアの隣国で旧ソ連国ウクライナやジョージアをNATOに加えようとしている。 プーチンは、米国がロシアとの約束を破り、NATOの東方拡大を続けていることに怒っている。ウクライナの西にはポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニアと、NATO加盟国がずらりと並ぶ。 ウクライナはロシアとNATO勢力の間にあり、プーチンは「最後の緩衝国家」とみている。さらに、ウクライナはロシアと同じ「スラブ民族」である。

それでプーチンは、ウクライナのNATO加盟を何としても阻止しよう決意していると考えられる。

この問題は、東欧三ヵ国(ポーランド、チェコ、ハンガリー)がNATOに加盟した1999年からずっと続いている問題。なぜプーチンは昨年11月になって突然、ウクライナとの国境に大軍を集結させたのか?

その真相は、プーチンと側近以外誰にも分からない。

仮説

「米中覇権戦争が激化していることと関係がある」とみる。 どういうことか?

米中の覇権戦争は、2018年10月のペンス演説から始まった。それがバイデン大統領になっても一層エスカレートしている。戦略的な米国は敵の数を減らそうとする。たとえば、米国は第2次世界大戦中、ナチスドイツを倒すために宿敵ソ連と組んだ。大戦が終わると、今度はソ連を打倒するために、かつての敵ドイツ(西ドイツ)、日本と組んだ。

プーチンは、「米国は、中国とロシア、二大国を同時に敵に回したくないはず。今ならウクライナ問題で妥協を引き出せる」と読んだ。 そこでプーチンは、大軍を集結させ、米国とNATOを脅した。

「ウクライナをNATOに加盟させない法的保証をしろ! さもなくば……」と。

思わぬ出来事

ロシアで1月31日、驚愕の出来事が起こった。「全ロシア将校協会」のHPに「ウクライナ侵攻をやめること」と「プーチン辞任」を要求する「公開書簡」が掲載された。この公開書簡は、レオニド・イヴァショフ退役上級大将が書いたもの。彼は「個人的見解ではなく、全ロシア将校協会の総意だ」としている。

イヴァショフ氏は、かなり保守的で、これまでプーチン政権を支持してきた。国営のテレビ番組にもしばしば登場し、著名で影響力のある人物だ。

問題の書簡には何が書かれているのか?

イヴァショフはプーチンが強調している「外からの脅威」を否定しない。しかし、それはロシアの生存を脅かすほどではない。 全体として、戦略的安定性は維持されており、核兵器は安全に管理されており、NATO軍は増強しておらず、脅迫的な活動をしていない。

では、プーチンが「ウクライナをNATOに加盟させない法的保証をしろ」と要求している件について、イヴァショフはどう考えているのか?

彼は、「ソ連崩壊の結果、ウクライナは独立国になり国連加盟国になった。そして国連憲章51条によって、個別的自衛権、集団的自衛権を有する。つまり、ウクライナにはNATOに加盟する権利がある」と、至極真っ当な主張をしている。

一方、ロシアは、ウクライナを自分の勢力圏にとどめておきたい。どうすれば、そうすることができるのか?

イヴァショフによると、「ロシアの国家モデルと権力システムが魅力的なものである必要があった。しかし、ロシアは魅力的なシステムを作ることができなかったので、ウクライナは、欧米に行ってしまった」と。

この言葉は重い。

プーチンは、米国が約束を破り、東欧、バルト三国をNATOに加盟させたことに憤っている。しかし、米国は東欧バルト三国を無理やり加盟させたわけではない。これらの国々が自らNATO加盟を望んだ。

なぜか? もちろん、「ロシアが怖いから」だ。

イヴァショフの言うように、ロシアが魅力的で恐ろしくない国であれば、これらの国々がNATOに走ることはなかっただろう。 プーチン政権の政策はすべての隣国とその他の国々を遠ざける結果になったと。

そして、「世界のほとんどの国がクリミアを今もウクライナ領と認識している。このことはロシア外交と内政の失敗をはっきりと示している」と。

ウクライナ侵攻は、ロシアにとっても破滅的、イヴァショフはロシアのウクライナ侵攻に反対している。

その理由は、

・第1に、国家としてのロシアの存在を危ういものにする。

・第2に、ロシア人とウクライナ人を永遠の敵にしてしまう。

・第3に、ロシアとウクライナの若くて健康な男性が数万人亡くなる。

ウクライナ侵攻の結果は……。

〈 ロシアは間違いなく平和と国際安全保障を脅かす国に区分され、最も厳しい制裁の対象となり、国際社会で孤立し、おそらく独立国家の地位を奪われるだろう

〉

要するに、イヴァショフと全ロシア将校協会は、「長期的に見ればロシアは必ず負けるから」戦争に反対しているのだ。

話はここで終わらない。公開書簡は、、「プーチン辞任」も要求しているのだ。

なぜか?

プーチンと側近が、ウクライナ侵攻はロシアに悲惨な結果をもたらす。

なぜ侵攻したいのか?

「ロシアは現在、深刻なシステム危機に陥っている。しかも、ロシアの指導者たちは、国をシステム危機から救うことができないことを理解している。

システム危機が続くことで、いずれ民衆が蜂起し、政権交代が起こる可能性が出てくる」。

ウクライナに侵攻すれば、どうだろうか?

「戦争は、しばらくの期間、反国家的権力と、国民から盗んだ富を守るための手段だ」

彼と将校協会から見ると「ウクライナ侵攻」は、プーチンが「自分の権力と富を守るためだけの戦争」なので、辞任を要求した。

将校の反逆は、侵攻を止められるか?

この公開書簡について大手メディアが報道していないのは日本だけではない。実はロシアの国営メディアもまったく報じていない。プーチン政権にとってあまりにも「不都合な情報」だからだ。

この書簡から分かることは何だろうか?

・一つは、ロシア軍のかなりの数の将校がウクライナとの戦争を望んでいないこと。

・もう一つは、将校たちがプーチンへの忠誠心を失っていること。

「クリミア併合」はロシアはほぼ無傷でクリミアを奪った。これは、ロシアから見ると戦術的大勝利だった。

しかし、その後の欧米日の制裁で、ロシア経済はまったく成長しなくなった。

プーチンの1期目・2期目(2000年~08年は年平均7%の経済高成長をつづけていた。

クリミア併合後(経済制裁を科された2014年から2020年)の成長率は年平均0.38%に留まる。

人口1億4600万人のロシアのGDPは、人口5200万人の韓国よりも低い。

つまり、プーチンは戦術的には勝利をおさめたが戦略的には負けているのだ。

結果はどうなるのだろうか?

・ドネツク、ルガンスクを完全支配するだろう。両州の独立を認める。「完全属国化」だ。

・ウクライナに、ロシアの傀儡政権を樹立する。

・欧米(そして日本も)、ロシアに強力な経済制裁を科す。「ロシアのドル取引を禁止」「SWIFTから除外」。

・ロシア経済が今以上にボロボロになる。

・NATOとロシアに挟まれて翻弄されるウクライナは悲惨な状態になる

歴史のいたずらと簡単に済ませるわけにはゆかない!

早く、平穏な状態になってほしいものだ!! |

2022年2月25日(金)

ロシアがウクライナに侵攻!

「21世紀の今、未だこういう侵略行為が起こりえるのか?」と思うほど、理不尽な侵攻が行われている。

昨日、『ロシアが隣国、ウクライナに侵攻開始した』というNewsを見て、率直にそう感じ驚いた。

頭をよぎったのは、ナチスのヨーロッパ各国への侵攻だ。1939年9月1日、ドイツナチスがポーランドに侵攻開始した。その後、イギリス、フランスなどの連合国が参戦して始まったのが第二次世界大戦だった。

ヨーロッパは広大な平野が広がる地域で、沢山の民族が住み、豊かな文明や文化を育んできた。

なぜ、ナチスドイツが生まれ、他国を侵略するという暴挙に出たのか? その背景にいろいろな経緯があるようだが、今のドイツを見ると、微塵にもナチスドイツを感じさせるところがない。民主国家に生まれ変わっている。

ヨーロッパは、北はゲルマン民族、中南欧はラテン民族、東はスラブ・ロシア系民族と、多民族の国家が広がっている。国と国の境界領域では、違う言語を持つ民族が共存している。地続きにある国境付近は今までも小さな紛争が起きてきた。一方で、違う言語同士でも、生活を共にしながら過ごしてきた。そういう土地柄が沢山ある。そういう状況は我々島国の日本人では考えられない。

ナチスドイツはゲルマン民族が世界で一番優れた人種だとして、他の民族(人種)を排斥しようとした。特にユダヤ人がその標的になった。悲しい物語である。

互いに大きな被害を出したが、ドイツは敗戦し、東西ドイツに分断され、半世紀を過ごした。その後、国際情勢の変化もあり、東西ドイツは統一され、ドイツ共和国になった。その後の経済発展は目覚ましい状況にある。

この時代背景を連想させるようなでき事が今回のウクライナへのロシア軍の侵攻だ。プーチン大統領は、20年にわたる長期政権で、余りにも長くやりすぎたようだ。プーチン皇帝になってしまったようだ。独裁者プーチンが決断したことは誰も反対できない。ロシア国民は今回のウクライナ侵攻に賛成しているとは思えない。むしろロシア国民は反対のようだ。

しかし、プーチンは政権の維持のため、何か目玉になる行動を起こすことで、次回大統領選挙の勝利のために国民の視線を向けさせることが必要なのかもしれない。権力者が自己の権力維持のために、理不尽なことを仕出かすことは過去にもいろんな事例がある。先のヒットラーもそれに準じているように思われる。

そういう思いをもって、今回の事件を見ていたところ、朝日新聞の社説にズバッと書かれている。(下記)

ロシアが隣国ウクライナへの軍事侵攻に踏み切った。

この8年間紛争が続いていた東部地域だけでなく、首都付近も爆撃された。各地で軍部隊の侵入が伝えられている。国の主権を侵す明白な侵略である。第2次大戦後の世界秩序を根底から揺るがす蛮行であり、断じて容認できない。

■明白な国際法違反

ロシアは国連安全保障理事会の常任理事国であり、世界最大級の核武装国でもある。その大国が公然と国際法を犯した影響は甚大だ。欧州にとどまらず、国際社会全体の規範と価値観への挑戦とみるべき局面だ。各国は結束して行動するとともに、ウクライナを支援する必要がある。攻撃にさらされる罪なき市民を思うと、悲しみに堪えない。流血を抑えるためにも、日本を含む国際社会は紛争を止める対応措置を急ぐべきだ。

第2次大戦は1939年、ナチスドイツがポーランドを侵攻して始まった。域内の「ドイツ人の保護」が理由の一つとされたが、今回も共通点がある。ウクライナ国内のロシア人を守るために「非武装化」をすると、プーチン大統領は演説した。だが、真の狙いは親米欧の政権つぶしにほかならない。欧州大陸において今回は、ナチスによる侵攻以来となる大規模な侵略だ。プーチン氏の時代錯誤の演説は、大戦の悲劇を経て築かれた歴史と国連憲章がうたう秩序を無視している。

ウクライナはロシアが作り上げたもので我々の一部だ、という尊大な主張は、国際法で認められる余地はない。国の大小問わず主権国家は平等な権利を持つのが戦後の基本原則だ。第2次大戦の戦勝国として常任理事国を務めるロシアは本来、こうした原則を守る立場にある。だが今回の行動で、責任を自ら放棄してしまった。

■独裁が生んだ暴走

自分たちが米欧から受ける不当な脅威を減じるには、一方的な軍事行動も許される――そんな特権意識をプーチン氏が抱いた背景には、ロシアの政治状況も作用している。政権に異を唱える勢力は国会から締め出され、ジャーナリストや活動家らが暗殺され襲われる。司法も政治的な案件では政権の支配下にある。

三権分立の体制をとってはいても、20年以上権力を握るプーチン氏のもとで独裁ができあがった。今回もロシア国民の多くは戦争を望んでいないとされるが、暴走を止められない。

プーチン氏がウクライナの米欧接近を嫌ったのも、西側の民主主義が流入すれば、ロシアでの自らの支配体制を揺るがしかねない危機感があったからだ、との見方も根強い。その意味で、今回の侵攻が踏みにじったのは隣国の主権とともに、世界の自由と民主主義でもある。強権型の政治が広がる現代世界の危うさが露呈した事例としても、見過ごせない。

バイデン米大統領は経済制裁を表明したが、どこまでロシアを抑制できるかは不透明だ。この侵攻は結果として、秩序の守り手としての米国の力が衰えたことを改めて印象づけた。国際安全保障をめぐる枠組みは過渡期の様相を深めている。冷戦が旧ソ連の解体で終わった30年前の一時期、米国の一極支配と呼ばれた頃があった。そのポスト冷戦期も、イラク戦争やリーマン・ショックを経て米国が内向き志向に転じた。世界は警察官のいない無極化世界ともいわれる。

ロシアと同様に、中国も歴史的な被害意識を背景に既存の国際秩序に挑みかねない危うい段階にある。実際は両国ともに経済のグローバル化の恩恵を受けて成長してきたが、その互恵システムそのものの価値を顧みない行動が目立ってきた。

■安保再建へ協働を

どの国であれ、自国第一主義の逸脱行動を取れば、勝者はいないのが現実だ。国際社会全体の持続可能な発展のためにも、ロシアに理性を取り戻させる働きかけが必要だろう。この侵攻を受け、国際社会が厳しい経済制裁を科すのは当然だ。市民の悲劇を最小限にするため、北大西洋条約機構(NATO)による緊急対応も整えねばなるまい。同時に、ロシアを説得する外交努力を途絶えさせるのは得策ではない。短期的な停戦交渉に加え、中長期の軍備管理交渉も視野に入れて、新たな安保構造の創出を探るべきだ。

日本には、アジア太平洋地域においても法の支配などの国際原則をまもる責務がある。中国が一方的な現状変更に動けば自らと地域の利益をどれほど傷つけるかを示すためにも、今回のロシアに対し決然たる態度で臨まねばならない。列強国が力で覇を競う旧時代に戻ってはならない。もはや特定の大国に頼れない今、力ではなくルールで律される国際秩序の構築をめざし、各国が協働するときだ。今回の侵攻への緊急対応は、その一歩である。

プーチンさんは、ウクライナの領土を侵略することが目的ではなく、ウクライナの反撃を防ぐための措置という言い方をしている。そのために、ウクライナの軍施設の破壊、特に制空力の破壊を狙っているようだ。

他国の軍の施設を勝手に破壊することは許されることではない。一歩間違えば、本格的な戦争になる可能性が大きい。今後の展開がどうなるか分からないが、ウクライナが自重すれば、ロシア軍はプーチンが表明しているとおり、軍施設の破壊だけに留まるのかどうかが注目される。

もし、ウクライナ全土にロシア軍が進駐すれば、ウクライナも総力を挙げて立ち向かうことになる。そうなれば本格的な戦争に突入する。

そういう事態にならないように、双方にわきまえのある行動を期待したいものだ。

万一、戦争になれば、近代兵器による人々の被害が非常に大きくなる。これは絶対避けなければならない。

人類はなぜ、こういう不毛の戦いを繰り返すのだろう!

|

2022年2月21日(月)

北京オリンピックの謎と後味の悪さ!

昨夜、8時(現地時刻)から、北京冬季オリンピック閉会式が行われた。日本選手団はよく頑張って、金3、銀6、銅9の計18個の過去最多のメダルを獲得した。大変すばらしい活躍だった。

しかし、何か腑に落ちない競技もたくさんあった。本来ならもっとメダルが取れていた競技が沢山あった。一番記憶に残っているのが、団体スキージャンプ競技で、最長不倒距離を飛んだ高梨選手がスーツ(ズボン)規定違反と判定され失格となり、大きな得点が集計に入らなかったことだ。これがなければ少なくとも銀メダル以上が取れていた。規定違反は違反として認めなければならないかもしれないが、今まで検査が行われなかったのに、急に検査が実施されたこと。さらにジャンプの強豪国であるドイツやノルウェーも同様にスーツ規定違反となり、5か国の有力選手が失格しメダルから遠のかざるを得なかった。高梨選手の場合も個人が違反を承知で、そのスーツを着用していたわけではないだろう。国際大会に何度となく出場して、今までどおりにやってきたことだと思う。今回違ったやり方で急に検査されて失格になるのは、とてもつらいことだ。その時の検査員が今までの人から突如入れ変わったということだが、裏に作為的な何かがあったような気がして残念だった。

二つ目は、ロシアは以前のドーピング違反問題で、ロシア国として参加が認められていない状況で、東京オリンピックに引き続き、今回もROC(ロシア オリンピック委員会)という名称で個人的に参加を許された。

特に『喝』を入れたいのは、女子フィギャースケートだ。15歳の天才少女として有名になった4回転を連続で飛べる稀有な選手で、今回もショートプログラムでは最高点をたたき出した。素晴らしい演技は見とれてしまったほどだ。そのワリエワ選手がドーピング違反をしていたことが明らかになり、ネットなどで騒がれて動揺したのか本番のフリーの演技は、ジャンプで転倒したり、回転不足や着地不安定など今まで彼女の演技で見たことがないほど失敗続きだった。本人が15歳という未成年だからドーピングがどう扱われるかが議論されている。しかし、彼女以外のROCの二人の選手が素晴らしい演技を披露して、金・銀をとった。日本の坂本選手が3位に入れたことは素晴らしかった。

ここで、大変残念だったのはワリエワ選手の薬物違反だが、それ以上に、ロシアは国として薬物違反で参加できていない立場でありながら、このワリエワのドーピング問題が再び起きたことだ。言い換えるなら、何か罪を犯した人が刑の執行猶予期間中に、再び犯罪を犯したことと同じになる。

この問題が『オリンピック憲章』を踏みにじった行為に対し、嫌な印象を残した。15歳の天才少女の今後の人生まで損なわれかねないと思う。

三つ目は、北京のオリンピック会場の雪景色だ!

気温が低い北京では、マイナス20℃以下になる会場付近には雪が降らない。凍てつく地のオリンピック競技場付近だけ白く雪?が積もっているように見える。人工雪を降らせて造った競技場だ。どれくらいの電力を費やして造ったのだろう? 地球温暖化が叫ばれる時に、石炭火力発電所で大量の炭酸ガスを排出して造った電力をオリンピックのために使うことの不合理さが気にかかる。

四つ目は、中国のウイグル地区の人権問題に世界が反対している中で開催された。世界の多くの国から国家の代表者たちが不参加で行われた。東京オリンピックはコロナ禍で同じような状況にあったが、今回はワクチン接種も終わり、オミクロン株に置き換わっている状況で、本来ならたくさんの国家元首が参加するはずだが、そうはならなかった。日本も岸田総理は出席しなかった。

さらに、世界のオリンピック公式スポンサーが多額の資金を提供したが、テレビやネットなどで宣伝する機会を失い、宣伝ができずに終わる結果になった。

日本の公式スポンサー;トヨタ自動車、パナソニック、ブリヂストン、ユニクロ、

日本以外の公式スポンサー;Airb&b、アリババ(中国)、アリアンツ(独)、アトス(仏)、コカ・コーラ

インテル、P&G,オメガなど

3月4日から、北京パラリンピックが始まるようだが、これが済めば、オリンピック精神や意義など、原点に立ち返って、地球環境保護などのSDGSの立場も含め、『今後のオリンピックの在り方』を協議する必要があるのではないか?

現在は商業主義や、国家の威信が先行し、近代オリンピック憲章の原点を忘れているように思う。

『勝つことが目的化』してしまい、世界の平和や人類の調和を目指す精神を再び取り戻すような大会になることを期待する。

オリンピック憲章とは、

国際オリンピック委員会(IOC)によって採択されたオリンピズムの根本原則、規則、付属細則を成文化したもの。

憲章はオリンピック・ムーブメントの組織、活動、運用の基準であり、かつオリンピック競技大会の開催の条件を定めるもの。簡単にいうと、オリンピック憲章はオリンピックを行なうにあたっての基本的な考え方や、運営上の決まりをまとめたもの。

第1章の題目は「オリンピック・ムーブメント」

オリンピック・ムーブメントとは要するに、オリンピックの組織・運営に携わる人、選手やコーチなどから構成される、スポーツを通じて友情や連帯を目指す運動のこと。オリンピック・ムーブメントの目的は「…スポーツを通じ、若者を教育することにより、平和でより良い世界の構築に貢献することである。」とある。

|

2022年2月18日(金)

呆れたロシア! ワリエワの演技を見て!

やはりロシアは怖い国?

ペキンオリンピック2022も残りわずかになりました。昨夜、女子フィギャースケートのファイナルがあり、テレビを見ました。グループ4の最後の滑走者で、ロシアオリンピック委員会(ROC)のワリエワ選手が滑りました。世界が最も注目している選手の一人で、今回はドーピングの疑惑の中で、出場が危ぶまれていましたが、出場は許可されました。メダル授与はお預けという条件だったようです。

ロシアの女子選手の滑りは、他を圧倒する高いレベルで、順調に1位、2位を取り、最後のワリエワで1位を取って、1,2,3の金銀銅を取り、完全勝利を期していたのだと思います。

しかし、ドーピング問題が15歳の少女、ワリエワの心身を揺さぶったのか、得意のジャンプの着地が決まらず、こけたり、回転不足など素人目にも、何とも気の毒なくらい失敗が続きました。その結果、4位となり、3位は坂本花織が取りました。

そこまでは、普通の人がテレビを見て感じることですが、ネット上ではいろんなことが発信されています。

参考資料;日刊ゲンダイDIGITAL ワリエワは何度も転んで…

無冠のまま、氷の上から去ることになるかもしれない。

17日のフリーで何度もジャンプミスをするなど、141.93点で、82.16点のショートプログラム(SP)と合わせて4位となった、ロシア・オリンピック委員会(ROC)のカミラ・ワリエワ(15)。金メダル候補といわれながらもドーピング疑惑で世界中から批判を浴びただけに、平静なスケーティングができなかったのだろう。演技後は両手で顔を覆い、キス&クライでも涙で顔を歪ませていた。

そんなワリエワに待ち受けるのが、ロシアの「切り捨て」ではないか。

今大会に出場したワリエワ、トルソワ、シェルバコワを指導するエテリ・トゥトベリーゼ・コーチは通称「鉄の女」。厳しい指導のみならず、スケート場を「工場」、選手を「原材料」と表現する。その言葉に従えば、ワリエワは「製品」だろう。つまり、ドーピングという「いわく」がついた「製品」は、もはや用済みになっても不思議ではないのだ。

そもそも、近年のロシアのフィギュア選手は、五輪に限れば1大会限定の「使い捨て」が多い。2018年の平昌五輪金メダリストのザギトワはまだ19歳ながら、今季の強化指定メンバーから除外。現在はインフルエンサーとして、テレビ番組の司会やモデル、タレントとしても活躍し、北京五輪も取材で訪れている。

ラジオノワ「16歳は決して若くない」と衝撃発言

ザギトワに加えて同じく平昌銀のメドベージェワ、14年ソチ五輪金のソトニコワも、五輪に出場したのは1回のみ。ただでさえ選手寿命が短く、それでいて候補となる「原材料」は山ほどある。世界選手権で活躍したラジオノワは15歳の時、「私はもうすぐ16歳だから、決して若くはないんです」と発言し衝撃を与えた。

ロシアのアスリート養成施設「サンボ70」は国家の全面的な支援を受けている。つまり、すべてにおいて政府の息がかかっているも同然なのだ。

ワリエワが表彰台を逃したことで、予定通りメダル授与式も行われる。ロシアにとっても、これ以上の波紋を広げずに済んだ。

ワリエワのドーピングがシロかクロか、本人が現役続行を希望するか否かにかかわらず、このまま表舞台から消える運命だとすれば、返す返すも恐ろしい国である。

|

2022年2月15日(火)

この写真は何でしょう?

ヒント: 地球温暖化を救う最先端の切り札!

上の写真のものを取り付ける部分

とても長いボートのように見えるもの(半分)

設置場所に運送途中の映像 交通渋滞が起きるほど慎重にゆっくり運ぶ。

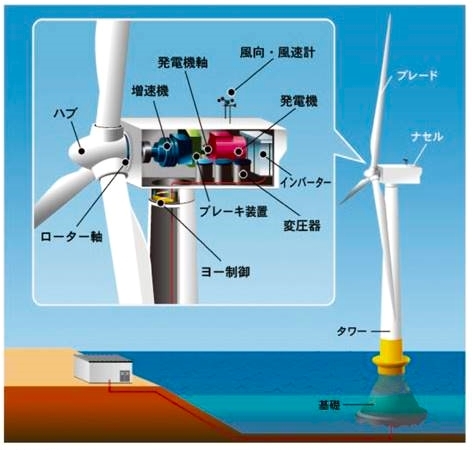

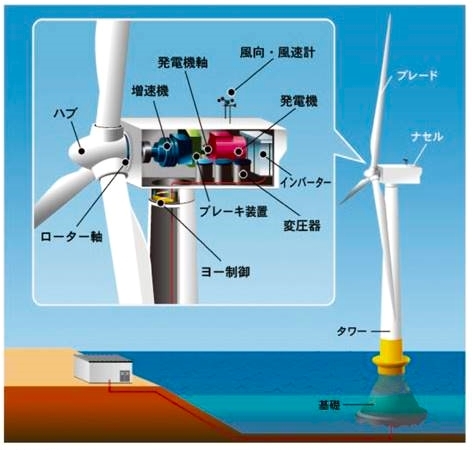

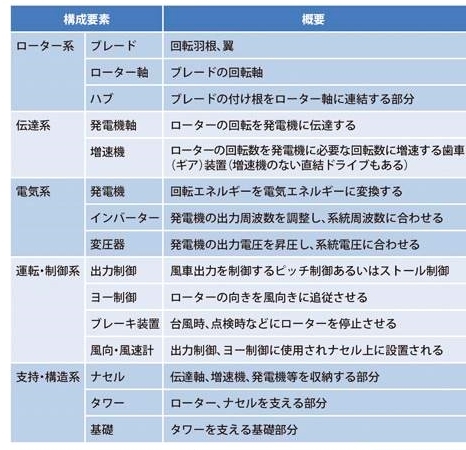

解答; 風力発電用の巨大なブレード(羽根)です。

その大きさは、一つの羽根がエアーバスA380 の全幅に相当しますよ。

これ一基で、6000KWの発電が可能です。(一般家庭の2000戸分の消費電力に相当)

3枚羽根、直径154m、回転面積;18,600㎡毎分11回転、電圧690V、50Hz

回転スタート;風速4m/s、定格平均風速;13m/s、回転中止;25m/s、許容最大風速;70m/m

ナセル(機械部)重量;360トン

100万KW級原子力発電所の電力を発生するためには、計算上、167基設置する必要がある。

風は常時、吹いているわけではないので、余裕を見れば約200基必要になりそうだ。

日本の原発54基の電力を賄うとすれば、原発一基を100万KWとすると、

200×54=10,800

日本の海岸線や、沿岸海中や、山の尾根に風車を約1万基設置すれば、原発は不要になる。

現在の日本の風力発電量は、390万KWで、原発4基分の相当する。

見方を変えれば、現在設置している風力発電機を約11倍増やせば、原発に置き換え可能だ。

風力発電機の内部構造

2022年2月9日(水)

ローカルの元気を取り戻そう!

日本の森林資源の活性化

日本は「失われた30年」と言われる長期にわたる経済停滞を続け、今なお、明確なビジョンや方針が出されていないように思う。

岸田政権は、「成長と分配」「新資本主義」など、それらしい政策を発表しているが、今一、その具体策が見えない。日本は否応なしに少子化・高齢化社会を迎えることになり、急速な人口減少社会転じ、今までの社会福祉制度の維持ができず、切り捨てして行かなければ国家財政が持たないところまで見えている。

こういう行き詰まりの中、政府は相変わらず抜本的な対策が打ち出せないでいる。行政機関は、古い体制のままで、官僚は既得権の維持のために汲々としているように見える。また、官庁の縦割り組織も従来のままで、グローバル化した現状で生ずる複雑で、急激な変化や横断的な諸課題に対して、適合できず、うまく機能していないように見える。

社会の急激な変化に対して、行政の姿は明治・大正・昭和期と基本的に変わらずに旧態然としたものだ。

しかも、各省庁は『既得権益の罠』に、はまっているように見える。前年度の財源(歳費)をいかに減らさずに新年度も確保するかに汲々としている。

こういう状況の中で、世界を襲った新型コロナ禍は、いろんな課題を暴き出し始めたように見える。

終戦後の昭和期(1950年頃)から平成(1990年頃)にかけて、日本は高度成長を繰り返してきた。

特に、家電商品は『三種の神器』(洗濯機・冷蔵庫・白黒テレビ)や、『3C』(カー・クーラー・カラーテレビ)と言われた商品が飛ぶように売れ、神武景気、岩戸景気などと呼ばれる好況が続き、豊かな日本が築き上げられた。低価格で、高品質で商品力があり、アメリカを中心に輸出が大きく伸び、日本はアメリカの家電メーカや自動車メーカの経営を危うくする存在に成長した。

日本はアメリカの後を追いかける「キャッチアップ」型の経営で成功を納め経済大国の仲間入りをした。

1990年代までに、日本はトップランナーになり先行走者が居なくなりキャッチアップする対象がなくなった。

そして“Japan is NO.1”と言われる絶好調な経済成長を遂げた。

それからは、世界のトップランナーとして、「新しいビジョン」を打ち立てて行動しなければならなくなったが、これまでの成功体験が大きな足枷になり、それまでの『キャッチアップ型経営」が身に沁みついて、トップランナーとしての取り組みや、新しい立場でのビジョンが描けなかった。言い換えれば、チャレンジャー時代のガメツサを失い、品の良い日本人になってしまった。

このことは、今も成長し続けているNIDEC(日本電産)の経営実績を見れば分かる。創業者の永守会長はモーターという成熟しきった製品を世界に供給し、経営破綻したモーター製造会社を次々とM&Aで買い取り系列化して、今や、スマホやパソコンのハードディスクに使われている超小型の精密モータから、産業用の大型モータまで手がける世界NO.1のモーター製造会社に成長し、君臨している。

最近は自動車1台に数十個使われる沢山のモータを製造し、EV(電気自動車)用駆動モータや、駆動電子制御システムを製造する会社を目指している。さらに、CASEと言われる自動車の安全運転支援システムを開発し、それに使う半導体(CPUや、MPUや、DSPや、インバーター素子など)まで製造しようと手を伸ばして成長軌道を描いている。このガメツサを見習わなければならない。

永守会長の日本電産(NIDEC)の中長期計画はものすごい姿で、しかもそれを計画倒れにせずに実現していることだ。

どの会社もこういうスタンスで取り組めば、必ず日本は再び“Japan is NO.1”となれる。日本にそういう実例の会社がいくつかあるが、過去成功した会社は、胡坐をかいたり、経営者が上品になり社員の力を活かしきれていない。

永守会長の名言

すぐやる。必ずやる。できるまでやる。

政治も、行政も、経済界も、会社も、職場も、学校も、新しいチャレンジに消極的なところが多い。その背景には、既得権の上で、平穏に物事を進めたいという守りの姿勢が見て取れる。

それが今、失われた30年の実態ではなかろうか? デフレや景気の停滞の大きな要因になっている。

お隣の韓国や、台湾や、シンガポールや、中国は、この30年間で大きく伸び、特に中国はGDPが世界2位になり、日本を抜いてしまった。一人当たりGDPでは、韓国にも抜かれてしまった。

今や日本はGDP世界第3位の経済大国と言えども、各指標を見れば分かることだが、10年、20年後には、間違いなく貧乏国に転落する。その結果、国民皆医療保険制度や社会保障制度の維持ができなくなる。

そういう大きな社会構造の変曲点を既に迎えているにもかかわらず、政治家は既存路線の延長上に『解』があるという立場を変えていない。 行政は従来通りの縦割り行政制度を維持しようとしている。

小細工で、この大きな潮流を変えることはできない。

さらに、コロナ禍は国家財政に巨額の支出を余儀なくし、破綻状態に近づいている。これは日本だけの問題ではないが、日本の財政赤字は先進国中、ダントツに大きい。国家の借金は、すでに1千兆円を超え、危険水位になっていると言われている。

どうすればいいのだろうか?

中長期的には、教育制度の在り方を見直し、グローバルに通じる人材育成をはからなければならない。

また、新産業を育成し、経済立て直しをおこなわなければ日本の将来が危うい。

そこで、次の提案をしたい!

日本は、周囲を海で囲まれ、国土面積の75%が山林である。平地は河川の流域に広がっている程度で、欧州や米国などの大陸のような広大な平地(平原)がない。この地理的ハンディーを逆に生かす政策に力を入れることが需要だ。

一つは、山の豊かな資源、すなわち樹木を活かすこと。

今や、日本の林業は安い輸入材に乗っ取られ瀕死の状況になっている。加えて、林業に従事している人は高齢化し、豊かな森林の手入れが行き届かず、荒れ放題になっている。せっかく、昭和期までに植林した人工林が今、伐採期に来ているにもかかわらず放置され荒れ果てている。資源が生かされていない。

そこで、『3K』と言われる林業の復活を目指し、テコ入れを計り、森林の維持・保全を行いながら、豊かな国産材の活用を進め、事業として成り立つ林業の環境づくりを進めることを提案する。

日本の豊かな森林資源を守り、林業人口を増やし、若者が地方に移住できるような環境を作りを進める。このことは、輸入材減らし、違法な熱帯雨林の伐採を減らし、地球環境破壊を進めていることができる。

林業の復活はどうして進めるか?

林業が産業として成り立ち、山林の環境を維持するためには、新しい仕組みづくりが要る。樹木の伐採、山から搬出、蓄材場、製材工場、材木保管場、搬出の各業務フローが効率的に行える仕組みを作なければならない。要は、輸入木材の価格に打ち勝てる仕組み作りが必要になる。

YouTubeを見ると、海外の伐採、製材、運送などには、力仕事ではなく少人数でも行えるような効率的ないろいろな機械が導入されている。日本はそういう機械を作ろうと思えば、十分な技術力はある。なぜ今まで、危険な作業や人力に頼ってきたのか、不思議なくらいだ。

チェーンソーなどの小型機械は、マキタやリョービなどのメーカが商品を販売しているが、伐採用の重機、伐採した樹木を搬出する重機、製材所の高速製材機などの大型機械がない。

建設機械のパワーシャベルやユンボやブルドーザやクレーンなどは、コマツを筆頭に、日立、ヤンマー、クボタ、KOBELOCO、IHIなど世界に輸出している機械メーカが沢山あるが、林業にかかわる機械の開発や商品化ができていない。今まで、林業は大きなマーケットとして考えられなかったため、機械製造メーカが手を出さなかっただけで、国内の林業をこれから新しい産業として育成するという方針を出せば、機械メーカはすぐに対応できる力があると信じる。

3K(危険・汚い・きつい)の林業から、機械の導入により、効率化を図り、生き甲斐のある仕事に変えることが課題になる。林業に携わる労働者が、従来の就業者に加え、若者がドンドン参入し、豊かな自然の中で新しい林業従事者として増えるよう政策を打ち出さなければならない。

国内の山林を手入れすることで、山林の保全管理を行い、風水害から山野を守ることで、大き災害を防ぐ予防措置もかけることができる。

具体的には、日本の木材需要量に対して、国産材と輸入材の現状把握、国産材に切り替えるための措置、機械メーカへの木材伐採、加工機の開発要請、国内全土の森林の開発計画などたくさんの準備が必要になるが、これは住宅建設業の振興にも寄与する。

眠る国内森林資源活用計画を実現することで、停滞した景気の刺激策としても活用できる。

|

2021年12月15日(水)

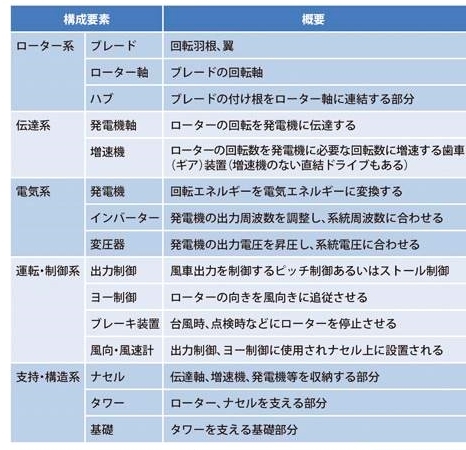

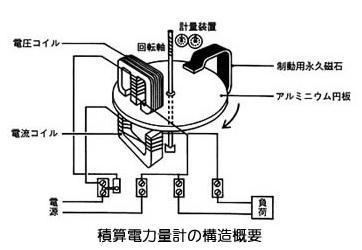

取り換えられた積算電力計 電子式

10年ぶりに、積算電力計が新しいものに取換えられました。新電力計は電子式で回転板がありません。

デジタル表示です。周囲の家がほとんど電子電力計に変わっていましたが、我が家は、取り換えタイミングの都合で、今まで『アラゴの円盤型電力計』でした。この世界もデジタル化し、電力計の検針員さんの仕事がなくなってきますね。

下の図は、『アラゴの円盤』と呼ばれる回転円盤の原理です。誘導電動機もこの原理に従って回ります。

回転円盤式積算電力計 |

新しくなった電子式積算電力計 |

|

|

|

2021年12月15日(水)

飛行機の自動操縦装置とは?

飛行機は、夜間や、雲や濃霧の中、どうして安全に着陸できるのか?

最近、国際線でも『到着遅れ』が少なくなりました。また、気象条件が悪い中でも、安全に運行できるようになりましたが、これらは技術の進歩のおかげです。それらについて、できるだけ平易に、簡単に触れてみたいと思います。

飛行機には、自動飛行制御装置(AFCS;Automatic Flight Control System)が搭載されいるからです。

■AFCS とは、

(1)自動操縦装置 Auto Pilot System

(2)自動推力調整装置 Auto Throttle System

(3)自動着陸装置 Automatic Landing System

などがあります。

■GCA(Ground Controlled Approach)は、管制官が進入レーダー(PAR)を見ながら、着陸機に降下角度と進入コース等をパイロットに無線で指示し、タッチダウン直前まで誘導する方式です。

周波数は、125.1MHzか、134.1MHzを使用する。

自動着陸装置(ALS)の理想は、雲高ゼロ、視界ゼロでも、安全に着陸し、タキシング(地上滑走)を行えることで、自動着陸装置による着陸は、オートパイロットと、ILSによって正確に滑走路に進入し、低高度用精密電波高度計が約15メートルの高度を測定すると、自動操縦装置が機首上げの操作を行うと同時に、オートスロットルがエンジン推力を絞って滑走路に接地します。

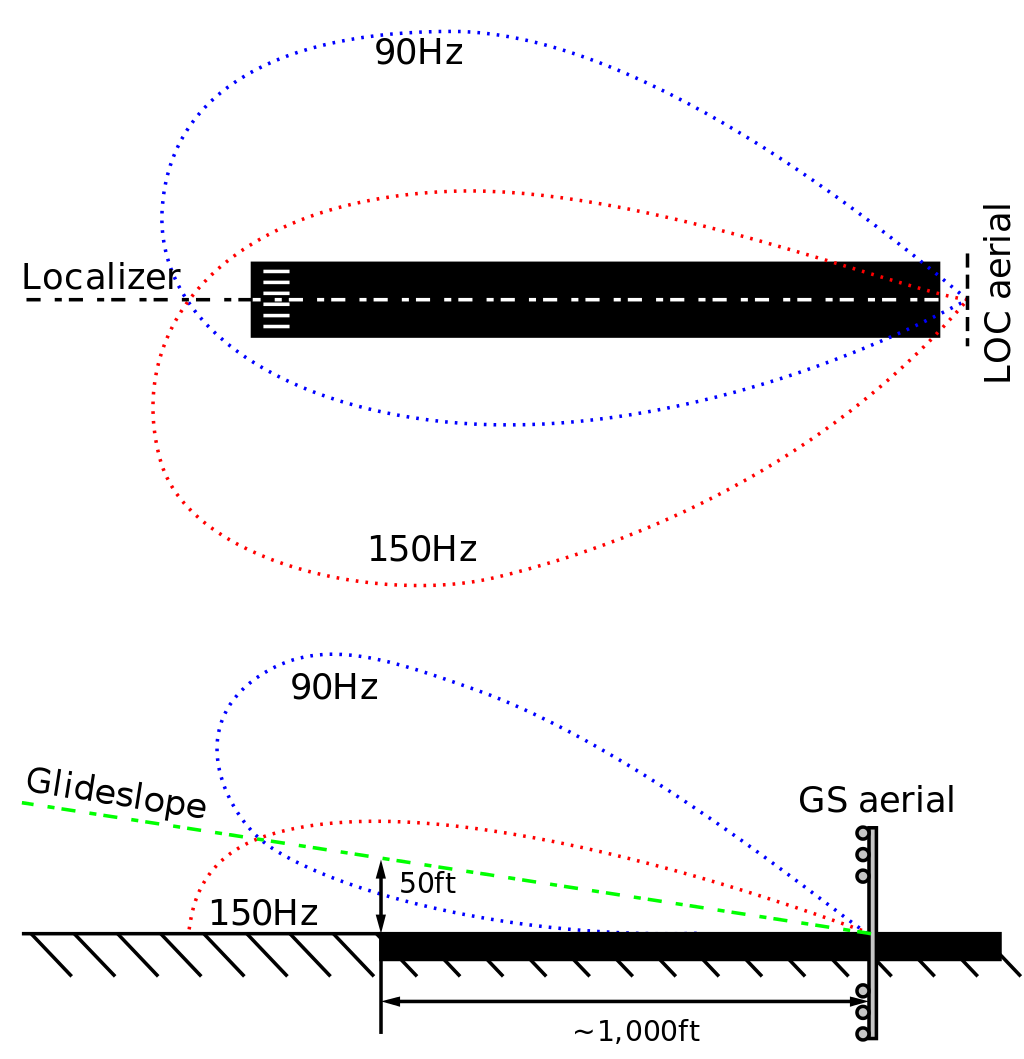

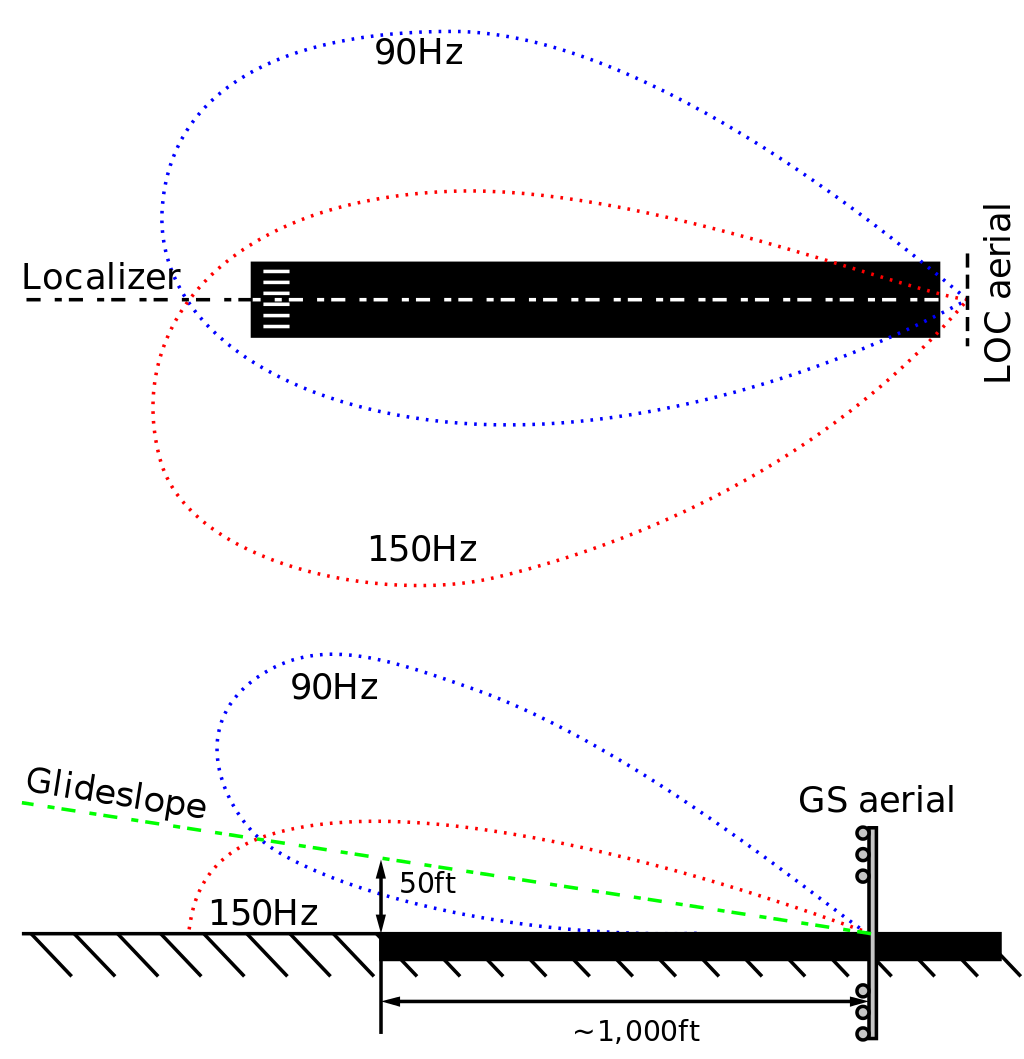

■計器着陸装置(ILS;Automatic Landing System)とは、滑走路付近にビーム状電波(VHF帯)を発射する装置(アンテナ)が設置されています。

着陸する飛行機を誘導するため、方位と仰角の二つの情報が必要です。

・方位、滑走路中心から左右のズレを知らせる;ローカライザー

・仰角、滑走路面に対して着陸する進入角度が2~3°内かを知らせる;グライドスロープ

・距離、滑走路までの距離を表示する;マーカービーコン

ローカライザーは、滑走路の終端付近にVHF帯のアンテナを設置して、左側に90Hz、右側に150Hzで変調した電波(108MHz~111.95MHz)のビーム電波を発射している。進入してきた航空機は、両信号を受信して、両方の信号強度が同じであれば、滑走路の中心線上に向かっていることが分かる。

もし、左右にズレた場合は、方向舵を動かして修正する。

グライドスロープ(グライドパス)は、着地地点の横にアンテナを設置し、上側には90Hzで変調した電波を、下側には150Hzで変調した電波を発射している。周波数は329.3MHz~335MHz。両方の信号強度が同じであれば、正しい進入角度を維持していることになる。

もし、上にズレた場合は90Hzの信号強度が大きくなる。その場合は高度を下げて二つの信号強度が等しくなるよう自動的に昇降舵を調整する。

こうして、滑走路の決められた地点に、着陸するシステムがILS(計器着陸システム)である。

マーカービーコン(MKR)やT-DMEと言われるもの。

着陸に際し、航空機が滑走路に近づくに従い高度を下げるが、滑走路までの距離に対して適切な高度を維持することが必要になる。高度が高すぎると、急に高度を下げる必要があり事故につながる可能性がある。そこで滑走路から直線上に距離に応じたビーコン電波を上空に発射して、このビーコンを受信しながら航空機は飛行場に向かって飛行する。マーカービーコンは、滑走路から延長線上に、300m、1000m、7000m離れた位置に設置している。

■高度計

飛行機はどのようにして飛行中の高度を測るのか?

高度の測定には、気圧を用いる方法と、電波による方法とがある。

飛行中の高度を表示するのが高度計です。

高度計には、気圧高度を示す気圧高度計と、絶対高度を示す電波高度計があります。

一般的に気圧高度計は高々度飛行の時、電波高度計は低高度飛行の時に使用される。

□気圧高度計は高度が高くなるにしたがって気圧が低くなるという関係を使って高度を知る計器。

気圧は海面で約一気圧で、上空に行くにともなって低くなる。

機体の外気圧(静圧)を高度計内のアネロイド・ダイヤフラムに導いて、そのダイヤフラムの伸縮を

指針の動きに変えて目盛りを読む方式。静圧は、機体側面の静圧孔(スタティック・ポート)と

呼ばれる小さな穴で感知する。

現在のジェット旅客機では、静圧孔をピトー管に組み込んだピトー・静圧管

(ピトー・スタティック・チューブ)が使われる。

計器の目盛りは、標準大気における高度を示すようになっている。

飛行中は測定場所と測定時間によって気圧や気温が変化するので指示高度に誤差を生じる。

そこで、地上からその時の海面上の気圧を連絡してもらい、標準大気との差による高度誤差を

補正するようになっている。補正機構は高度計自体に設けられている。

現代の大型旅客機では、エアデータ・コンピュータによってその誤差を補正して指示高度の精度を

向上させている。この補正を加えた高度のことを真高度ともいう。

□電波高度計では、測定に電波を使う。

機体から高い周波数の電波を地上に向かって発射して、地表で反射した反射波が戻ってくるまでの時間を

測って距離(高度)を算出する。

気圧高度計とは違って、機体と地表との間の垂直距離をダイレクトに測定し絶対高度を示すことになるので絶対高度計とも呼ばれているCパルス方式(高々度用)とFM方式(低高度用)があり、FM方式は高度2500フィート以下で特に正確な絶対高度を示す。地表近くでの誤差は1.5パーセント程度という。

□電波高度計(動作原理)

航空機から電波を発射し,その電波が大地に反射して戻ってくる時間を測定する。地表で反射された電波は受信アンテナで捕捉するが、送信する電波は、4.3GHzを中心に凡そ100MHzの振れ幅で周波数を変動させており、 その繰り返し周波数は凡そ100Hz。FM-CWが地表に向けて発射されるのですが、 この波の密であるところが、4.3GHzから100MHz分増加した約4.4GHzであり、 疎であるところが、4.3GHzから100MHz分減少した4.2GHzとなります。 密と疎が各々繰り返される周波数は信号波の周波数と同じ100Hzとなります。

送信アンテナ(TX ANT)から左の地表に向けて 電波が発射され、地表で反射された電波は受信アンテナ(RX ANT)に捕捉されることになりますが、

送信アンテナから送信される電波の一部は内部でミキサー(MIXER)に導かれており、 この送信電波の一部と、受信アンテナで捕捉された電波を合成することで、その差分を取り出すことができます。受信アンテナで捕捉された電波は、送信アンテナから地表を経てきたきたその経路長の分だけ、時間的に遅れた電波となります。

4.2GHz~4.4GHzを100HzでSweepしている電波で考えると、4.2GHzのタイミングで送信した電波は、

地表で反射され 4.2GHzのまま帰ってきますが、その電波が正に帰ってきた瞬間に送信アンテナから

送信されている電波は、Sweepさせているので例えば4.3GHzになっています。

そして、帰ってきた4.2GHzと、その瞬間に送信しようとしていた電波である4.3GHzをミキサーで

合成することで、その差分である100MHzを得ることができるという訳です。

後はその信号に含まれるノイズ成分をLPF(ローパスフィルター、Low Pass Filter)で取り除き、 後のデジタル回路が読み取りやすいように波形成形をして、その100MHzを周波数カウンター(Frequency

Counter)で測定することで高さを計測することができます。高さに応じて地表で反射して帰ってくる電波の遅れ具合(周波数)が異なるためです。

(より高ければ、上の説明でいうところの4.3GHzではなく、4.4GHzのタイミングで4.2GHzの電波が返ってくることで、その合成周波数は200MHzになります。波形でいえば、時間差のΔtが大きければ、周波数の差Δfも大きくなってきます)

■速度計

速度計は、飛行中の速度を測定して表示する。飛行機の速度には大気に対する速度(対気速度)と、地表に対する速度(対地速度)がある。その他に、対気速度と音速との比を示すマッハ数を示すマッハ計も、機体速度を表わす。対気速度を指示する計器には、指示対気速度計(IASインジケーター)と真対気速度計(TASインジケーター)がある。マッハ数はマッハ計で示される。

対地速度の測定はドップラー・レーダーが使われたが、現代の旅客機では慣性航法装置(INS)や慣性基準装置(IRS)の搭載によって、きわめて正確な対地速度が得られる。現在は、一般に速度計というと対気速度計を意味している。

かつては機械式だったが、現代の旅客機ではエアデータ・コンピュータでマッハ数を計算し、電気信号をマッハ計に送って、正確なマッハ数をデジタル表示している。このマッハ計は対気速度計に組み込まれていることが多く(マッハ・エアスピード・インジケーター)、単純にその数値をデジタルで表示するだけのものだ。

対地速度(たいちそくど、Ground Speed ; GS)とは、地面に対する物体の速度である。

列車や自動車が走行するとき、速度計に表示されるのは地面の上を何km/hで進んでいるかという値である。この表示される値が対地速度である。

列車の中で人が走る場合には、人の走る速さに列車の走行速度を加えたものが人の対地速度となる。

航空機等が大気中を航行するとき、機体は地面から離れて進んでいるため、地面の上を何km/hで進んでいるかは非常に分かりづらい。大気中を飛ぶために常に大気の流れ、即ち風の影響を常に受ける。飛行機の一般的な速度計は、空気に対する相対速度(対気速度、Air

Speed)を表示する。

真対気速度(True Airspeed ; TAS)100で飛行中の機体が向い風成分10を受けると、GSは90となり、逆に追い風成分10を受けるとGSは110となる。無風の時はGS=TASとなる。注意すべきなのは、飛行機にとってGSは、ペイロードの算出時の参考にする以外は空力性能上問題となるものではない。飛行機が空を飛ぶのに必要な速度は対気速度である。よって、非常に高い対気速度があれば、GSがさほどでなくても飛行機は宙に浮くことができる。

セスナ・スカイホークの場合、風速が滑走路と平行に50km/h(13.89m/s)程度あれば、GSゼロでの着陸(擬似垂直着陸)が理論的には可能とされる。しかし、航法では対地速度は非常に重要な要素である。

GSがわからなければ、出発地から到着地への所要時間もわからず、必要燃料の計算もできない。計画時のGSの計算方法としては、主にはTASに対して予報風の影響を考慮して算出する風が真正面や真後ろから吹いていれば計算は簡単であるが、実際は様々な方向から吹いており幾何学的計算が必要である。そのため、初期の航法では航法計算盤を使って算出する。

航法計算盤では単にGSを算出するのみならず、進路から風により流されないように機首方位を修正する角度の計算もできる。実際の飛行中には、まず計画時に決めておいた機首方位で進路を飛んだ上で、距離がわかる地点間の所要時間からGSを計算し、現在の機首方位と進路のずれとTASから航法計算盤を使って実際の風を算出する。その実測風から次の地点への新しいGSや機首方位、所要時間等を計算することができる。最近ではドップラー・レーダー、慣性航法装置、航法衛星システム(NSS)なども併用することでより正確なGSが計測できるようになっている。

■高度計と速度計の簡単な説明

電波高度計は、高度により気圧低くなるのを利用して、気圧を測ることで推測できる。

電波を利用する高度計は、飛行機から真下に電波を発射して、その反射波を受信し、どれだけ時間差 があるかを計測して割り出す。

速度計は、ピトー管という気流に対して圧力変化する原理を利用して、気流に対する速度を測る。

電波速度計は、飛行機から前方下向に電波を発射して地表面からの反射波を受信し、発射した電波 の周波数に対し、受信した電波の周波数がドップラー効果でどれだけズレるかを解析し速度を割り出す。 速度が早ければ、反射波の周波数は高くなり、逆の場合は低くなる。

少し難しかったかなあ?!!

|