2024年11月21日(木)

秋晴れの空を眺めながら、ふと思ったこと!

| 真っ青に澄み渡った秋の空を見上げると、あちこちにジェット機が飛んでいる。高い空を飛ぶ飛行機は止まって浮かんでいるように見える。実際は音速に近い速度で飛行しているのだが、・・・ 1万mという高い空を飛んでいるジェット旅客機は地上擦れ擦れを飛ぶ時と比べて、ずいぶん長い距離を飛ばなければならないという錯覚に陥る。 実は、地球の半径(R)が6, 370km(地球一周は約4万km)という大きさなので、それに高度10km分を加えても、2πR分しか飛行距離は増えないことになる。(飛行距離はわずか約70km増えるだけ) これは地球を一周した場合であり、実際の飛行距離は国際線でも1万km程度。(ジェット旅客機の最大飛行距離は燃料の関係で、精々1万km余り) だから、飛行距離が1万kmなら、10km上空を飛んだ場合、余分に飛ぶ距離は、17km程度増えるだけになる。ジェット機が巡行速度で飛んでいる時は、1kmを約4秒程度で飛ぶから、17kmは4秒余りになる。 精々、10km(1万m)の高度を飛んで余分にかかる時間は、速度を加味しても数分程度にしかならない。 目の錯覚や、巨大な地球の周囲の高度による距離の増加の錯覚が面白い。 |

2024年9月24日(火)

電波時計の修理

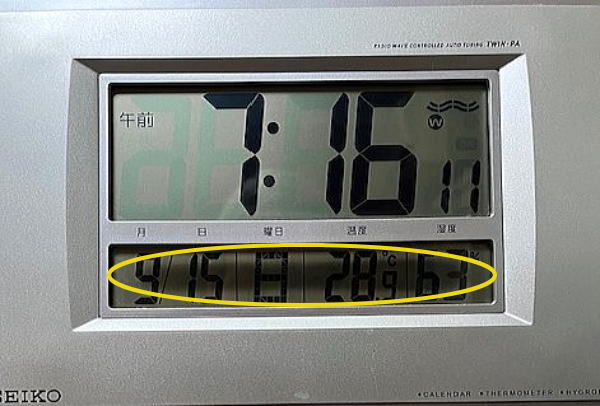

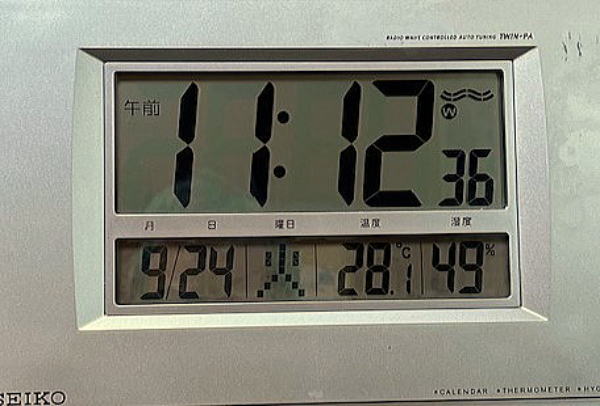

| 書斎で使用しているデジタル電波時計の表示が読みづらくなりましたので分解修理しました。 液晶板2枚使い、大きな窓は時刻(AM/PM、時、分、秒)表示、小さな窓はカレンダー(月、日、曜日)、室温、湿度を表示します。 商品はSEIKO 電波時計 TWIN-PA SQ408S です。 下の写真のように、小窓に暗い影が生じ、次第に影が濃くなり読みづらくなりましたので、液晶表示部の修理しました。 写真の黄色の部分(before)  無事にカレンダー表示部の修理が完了しました(after) (画面に撮影者の影が写り込んでいます。)  当初は、液晶板の偏光板(フィルター)の不良と思い修理に取り掛かりました。原因は長期の使用により、偏光板の成分が分解して生じるビネガーシンドロームという現象です。 今回の不良は、液晶板自体ではありませんでした。 (注)液晶板の不良なら修理不能です。 液晶板を取り外すため、慎重に作業を進めます。 電池ブタを外し、単三電池2個を取り出します。 4本のビスを外し、黒いカバーは外します。 その状態が下の写真です。二か所のハンダ付け(黄色の部分)とビス(赤色部分)を外します。 (注)この作業は小さなビスですから、精密ドライバーが必要です。  緑色のプリント基板が外れます。  液晶板とプリント基板の接続用ブッシングゴムが2本見えます。 液晶板の裏面のシートが黒く色付いています。 これが原因でした!! このシートは、反射板と偏光板を兼ねています。 液晶板の表面と裏面に偏光板を置き、裏面の偏光板は反射板を兼ねています。 特殊な反射板でしたので、手に入らず写真印刷用のプリンター用紙を切って使いました。 偏光板は、アマゾンで手に入れて、窓のサイズに合わせて切断して取りつけました。 偏光板は方向性があり、2枚の偏光板を重ねて、明るく見える方向を確認して切り、液晶板の表裏に貼り付けます。偏光板は片面に接着剤が塗布されています。 貼付け時に、どうしても空気が入り少し斑点が見えますが、取付完了すれば斑点はあまり目立ちません。 作業の注意点 ①偏光板の方向を確認して間違わないこと ②偏光板を液晶板に張り付ける際は、できるだけ空気が入らないように張ること ③液晶板とプリント基板の接続用ゴムブッシングは位置合わせをして、しっかりビス留めすること。 これがいい加減ですと、表示が正しくしません。 後は、元どおりにビス留めして、電池を入れて動作を確認する。 最後は、時計の年月日、時刻合わせをして終了です。 お疲れさまでした!! これで元どおりに時計が使えます!! |

2024年8月17日(土)

蛍光灯が無くなります!

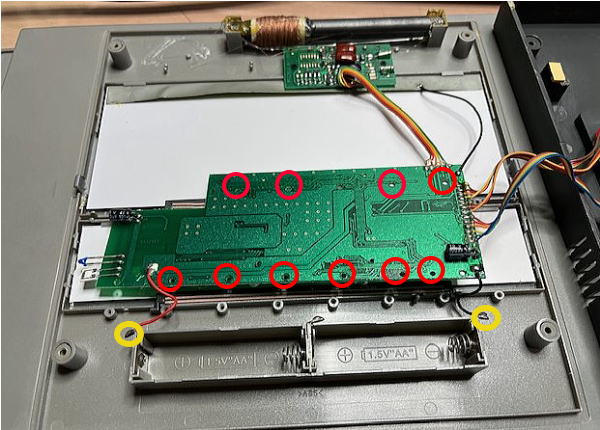

| 照明器具の王様だった蛍光灯が時代の流れを受けて消え去ることになった。照明器具はエジソンの発明した「白熱電球」の時代から、蛍光灯(放電管)に変わり、いよいよ半導体のLEDにとって代わられます。これは省エネ時代の必然の流れです。 電球はタングステンをフィラメントに使用し、電流を流すことで約3000℃近い高温で光を発するという原理で使われてきました。ガラス管内を真空にしてフィラメントを封じていますが、高温で使用するため寿命が短く、光と同時に熱放射が大きくて、効率が悪いという欠点がありました。ガラス管内にアルゴンガスなどの不活性ガスを封入しフィラメントの蒸発を防いで寿命を延ばしたり、さらに高温のハロゲンランプなども実用化されました。 太陽光は太陽表面温度が6000℃という高温で、そこから放射される光が昼間の光です。電球は3000℃ですので、太陽光に比べると少し赤みがった色合いに見えます。その色合い具合を演色性という表現で表します。電球は赤色から紫色まで比較的平均して見えますので、不自然な感じはありません。 半世紀以上前に、蛍光灯(放電管)が開発され、照明の進化が始まりました。夜の暗さが無くなり、快適に過ごすことができるようになりました。電球に比べ蛍光灯は省電力になり、照明器具の王様になりました。 その王様も時代の流れで、消え去ることになります。 ■蛍光灯の点灯回路(下図参照)  蛍光灯は、管の両端に電極を置き、管内は真空にして水銀を一滴入れます。すると管内は水銀蒸気で満たされます。この状態で両端の電極に電圧をかけると放電が始まります。放電開始すると、両端の電極間の電圧(放電電圧)が低くなり、大きな電流が流れるアーク放電という放電になります。そのままでは電流が大きくなり破壊しますので電流の制限が必要です。その働きをさせるため安定器というコイルを巻いた器具が接続されています。 ■蛍光灯が点灯する原理(上図参照) グローランプという特殊な電球が着いています。このグローランプにはアルゴンガスが封入されていて、電球内にバイメタルという熱で変形する金属が着けられています。グローランプは平常はOFF状態です。 蛍光灯のスイッチを入れると、片方は安定器、蛍光灯の電極のフィラメントを通じ、もう片方は蛍光灯の電極のフィラメントを通じて、グローランプに電圧がかかり紫色のグロー放電が始ります。するとグローランプのバイメタルが熱せられ、電極が曲がり、くっついた状態になります。この状態でグロー放電が止まります。 すると蛍光管の両端の電極に電流が流れ、内部のフィラメントが熱せられ、フィラメントに塗布されているセシュウム等の酸化物塗料が高温になり、大量の電子が放出されます。この電子はマイナス電荷をもっていますので、相手側のプラス電位の電極に引っ張られます。 蛍光灯は商用電源(交流)で使用されますので、両電極はプラス、マイナスの電位が入れ替わり、その都度、電子は行ったり来たり繰り返します。その電子が管内の水銀蒸気に衝突すると紫外線を発します。この紫外線が蛍光灯管内に塗布した蛍光塗料に当たると光を発します。蛍光灯が一瞬点いた状態になります。 その状態はアーク放電をします。アーク放電は低電圧・大電流の放電モードです。一方グロー球内のアルゴンガスはグロー放電モードです。グロー放電は高電圧・低電流の放電形態です。 蛍光管がアーク放電を開始すれば、グロー球の電極の電圧がグロー放電電圧より低くなり、グロー放電は止まります。そうすれば、グロー管のバイメタルが開いて電流が流れなくなります。 このようにして、蛍光灯はグローランプの働きで放電開始(点火)すれば、その後は放電を維持します。 これが蛍光灯の点灯原理です。 ■安定器と、雑音防止コンデンサーの役割(上図参照) 蛍光灯はアーク放電の低電圧・大電流放電モードですから、そのまま電源(AV100V)に接続すると、短絡に近い状態になり蛍光管は破損します。そこで電流を制限する工夫が必要です。安定器は鉄心にコイルを巻いたモノで、交流に対しては抵抗の役割(インダクタンス)をします。 雑音防止コンデンサーは、グローランプがON/OFFする際に出るノイズ(雑音電波)を吸収する役割をします。これがなければ、ラジオでAM放送を聞いていると、バツバツという大きな音が聞こえ耳障りです。 ■蛍光灯と水銀灯の違い 蛍光灯も水銀灯の一種ですが、ガラス管にソーダガラス(普通のガラス)を使用します。このソーダガラスは紫外線を通過させない性質があります。内部に塗装された蛍光塗料の発光した光だけ外に出すことができます。 水銀灯はガラス管に石英ガラスを用います。石英ガラスは紫外線をよく通します。水銀灯は紫外線ランプとして、殺菌効果がある紫外線を発しますので、衛生管理が必要な場所に使用します。管内に一滴の水銀を封入することは蛍光灯と同様です。この水銀灯は蛍光灯が生産中止後も特殊用途の商品として生産は続行されます。ただし、最近、紫外線を発光するLEDが商品化されましたのでLEDに変わるでしょう。 ■蛍光灯の新技術;高効率化を図るもの こういう改良を重ねて蛍光灯が使われてきましたが、時代の流れには逆らえません。 真空管がトランジスタに置き換わったと同様に、蛍光灯はLEDに変わります。 (1)蛍光灯器具にインバータ回路を採用し グロー球や安定器を無くし、瞬時点灯や消費電力を減らした省エネ型蛍光灯器具。 (2)蛍光塗料にカラーテレビに使われていたRGB三原色の蛍光材料を塗布 明るく、モノがきれいに見える高演色性の蛍光灯が販売(パルック蛍光灯など)。 (3)発光効率の高い細い蛍光管 パソコンや液晶テレビのバックライトに太さ数mmという超細い蛍光管を使います。 これも現在はLEDに取り替わりました。 ■放電の種類について ・グロー放電;高電圧/低電流型放電 グロー放電の代表はネオンサインです。ネオンサインは管内にネオンガスを封入して、両端の電極に高電圧を加えて放電させます。いろんな色が出せるので、昔から広告塔のネオンサインとして使われてきました。蛍光灯の点火させるためのグローランプもグロー放電です。 ・アーク放電;低電圧/高電流型放電 アーク放電の代表は、蛍光灯ですが、水銀灯、メタルハライド灯、ナトリウム灯の照明灯があります。 産業用としては、金属溶接にも使います。 ・コロナ放電;超高圧送電線で、『ジー』という音を伴う放電です。 ・雷 ■車のヘッドランプは? 昔は電球が使われ、その後、ハロゲンランプになり明るくなりましたが、電球はよく球切れしました。 その後、HID(メタハラ放電灯)に変わり、一層明るくなりました。 現在はLEDの発光効率が非常に改善し高輝度化したので、LEDヘッドランプが多く採用されています。 LEDは発熱が少ないため、狭い空間にも収納できます。それにより、車のフロントデザインが大きく変わり丸目のランプがなくなり、細い直線的なヘッドランプが流行しています。 1879年にエジソンが電球を発明し電球が生まれてから、約70年後に蛍光灯が生まれ、さらに70年後にLEDに変わるという70年周期で照明器が代わってきました。その変化は、それぞれ全く違った発光原理によるもので、大変興味深いです。今後は100%半導体を使ったLED照明に変わります。 LED(半導体)ランプは原理的に劣化が少なく長寿命が期待できます。LEDは発光効率がとても高く省電力です。さらに点灯/消灯が瞬時にでき、ON/OFFを繰り返しても寿命に大きなストレスがありません。 超小型で省電力で明るく発熱が少ないという素晴らしい素質を持っています。 今後はあらゆる照明器具にLEDが使われ、従来の電球や放電管にとって代わるでしょう。 ■LEDの歴史 照明は白色がほとんどですが、中には単色(赤色、黄色、緑色、青色)を使うこともある。LEDが開発された当初は赤色だけでしたが、その後、緑色、黄色のLEDが開発されました。しかし青色は製造方法が見つからず世界中の研究者が競って開発に取り組みました。そして1993年に中村修二氏が世界で初めて青色LEDの開発に成功しました。この業績をたたえ、赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏の3名が2014年のノーベル賞に輝きました。 この青色LEDが発明されて、光の3原色であるRGB(赤・緑・青)のLEDが揃い、3原色の光の合成で白色を作れるようになり、3原色の混合比を変えることで、いろんな光の色が自由自在に得られる。 現在、白色LEDは青色LEDチップの表面に黄緑色の蛍光材料を塗布し、光の波長変換をし見た目には白色を出している。ただし、本当の白色(太陽光)に比べ演色性が良くないが、普通の照明用としては差し支えないレベルになっている。 演色性を改善する方法は、RGB3原色のLEDの混合により白色を造るか、青色LEDに黄色・緑の蛍光塗料を塗布して発色させるかである。最近は、蛍光塗料の改善が進み演色性も次第に良くなっている。青色LEDの発光効率も改善され、高輝度LEDが出回ってきた。 LEDの開発・改良が進み、電球や蛍光灯の照明から、すべての照明がLED化されるだろう。 |

2024年8月16日(金)

パリオリンピックメダルの変色が話題に!

| 2024年夏のオリンピックは、フランス パリで7月26日~8月11日に開催され、無事に終了した。日本は45個のメダルを獲得し、過去最高の素晴らしい成果を上げた。内訳は金メダル22個、銀メダル12個、銅メダル13個。 アメリカ126個、中国91個に続く堂々3位に入った。 パリオリンピックは開会式はエッフェル塔、セーヌ川を背景にパリならではの演出で素晴らしかった。以前のセーヌ川は汚染された汚い川で、水が澱んだように見えたが、パリ市当局の浄化取り組みの甲斐があって、泳げるほどの水質になった。何かのイベントを機会に環境をよくする取り組みは大きな成果に繋がる。 フランスと日本の時差が、サマータイム期間中なので7時間。それでテレビの実況放送を見ることができた。 日本選手は全力で競技に臨み、大変がんばった印象を受けた。 柔道で審判員(レフェリー)の未熟さ?かもしれないが、日本選手が勝負に負けた試合が印象に残った。 レスリングや柔道は格闘技であり、難しいが公平な判定が求められる。オリンピック競技は、人間の最高のパーフォーマンスを競い合う大会だ。 自己の肉体を元に、練習に練習を積み重ね、肉体と技と精神力を磨き上げた結果が問われる。誰もが挑戦できることではない。世界一を目指し、どれほど努力をしたか、普通の人間には計り知れない。 その結果、メダリストになれれば、この上ない誉れである。 そのメダルが話題になっている。 もらったメダルが、1週間もしない内に、変色したり、メッキが剥げたように汚れて見えるメダルが続出しているようだ。こういう話は過去、耳にしたことが無かった。 前回の東京オリンピックのメダルで、そういうクレームはなかっはたずだ。要は今回のパリオリンピックのメダルの品質が悪いらしい。 パリオリンピックのメダル 左から 銀・金・銅メダル  東京オリンピックの純金メッキ金メダル(左)と、パリオリンピックの金メダル(右)  夏のオリンピックでは、メダルを手で触ると汗が付着する。表彰式でメダル授与される光景を何回か見たが、どうも金メダルが銅のように茶色っぽく見えることが多かった。金はもっと黄色く輝くものという印象を持っていたが、『おかしいな!』という感じを受けていた。 金・銀・銅の各メダルはメッキをして造る。パリオリンピックメダルは地金にエッフェル塔の廃材等を溶かして使ったと聞いたが、それなら地金は鉄かもしれない。 メダルは地金に銅を使い、銅メダルは純粋な銅なので、短時間で変色しないはずだ。 銀や金メダルは銅の地金に銀や金をメッキする。その際に、メッキの厚さが問題になる。今回のメダルはメッキの厚さが薄かったのではないか? 金メダルが銅っぽい色をしていたので、そういう予感がしたが、大会が終了し、メダリストが持帰ってすぐに、変色や汚れやメッキ剥がれが生じた。ああ、やっぱりか!! IOCは、メダリストを落胆させないようメダルの品質基準を作って、品質保証をするべきだと思う。 銀と銅は放置(保管)すると、経年変化で表面の色が変わるので、これは仕方がない。 金メダルはメッキ厚をきちんと確保すれば長年の劣化がないはずだ。 東京オリンピックでは、そういう面でもしっかりメダルの品質を確保したが、パリはコスト的な問題もあり少し手抜きになったのかもしれない。残念だ! (余談) 東京オリンピックの金メダルに使う金は、都市鉱山から調達した。小生もそれに参加した。 金は、パソコンやスマホなどの回路基板、特にIC内部や接点、コネクターに金メッキされている。これを粉砕し、化学処理を繰り返して、純金を得る。その金を金メダルに使った。 |

2024年8月2日(金)

猛暑を避ける方策が見つかったかも! ノーベル賞ものかいかものか?

夏を涼しく過ごそう!

| 日経BPによると、“夏を涼しく過ごせるかも”という記事が紹介されていた。この方法は、エアコンなどの電力を使った冷却方法ではなく、自然の放射冷却を利用する方法のようだ! しかし、そんなうまい話があるのか? 疑問になり、少し調べてみた。 「エネルギー保存の法則」(または「エネルギー不滅の法則」)という、自然の摂理の大原則が存在するので、この猛暑の中、涼しく過ごすにはエアコンを使って冷やすか、水を撒いて蒸発熱により周囲の温度を下げるしかないと思っていた。エアコンを使うには電気が必要で、何かの方法で発電しなければ電気は得られない。発電は、火力や原子力や太陽光、風力などによることになる。火を焚いて発電する火力発電は周辺の気温を上昇させることになる。原子力発電はタービンの蒸気を冷やすため大量の水が必要で、温められた温水が排出される。 そういう従来の方式ではなく、日経BPで紹介された冷却方法は、従来と全く違う考え方によるものである。 雲がなく、晴れた夜は気温が下がる。これは大地や海水から宇宙に熱が放射される放射現象による。 この現象は昔から分かっていた。 今回の話は、放射熱はある波長の電磁波(熱線)が著しいことが分かった。 地球上のあらゆる物体は熱を放射する際、電磁波の領域で放射しており、受ける熱よりも放射する熱量が上回る現象を「放射冷却」と呼びます。日射を高い割合で反射する既存の技術と、高い放熱技術を複合することにより、表面への蓄熱を防ぎ、かつ裏面の熱も吸収し、放射も可能とします。 また放射する熱を「大気の窓」と呼ばれる波長領域に集約することにより、地球温暖化の原因でもある雲に阻害されない熱放射を実現し、日中においても大気との熱交換を可能とする。 詳しくは、Radi coolのホームページをご覧ください。 この種の企業は既に何社か起業しているようです。 大阪ガス系列;SPACECOOL Radi-cool japan 等。 いろんなところに応用展開され始めています。地球温暖化に対する一つの解になると思われます。 |

2024年7月14日(日)

「人は、なぜ他人を許せないのか?」を読んで!!

| 中野信子著、株式会社アスコム出版、文庫本、990円(900円+税) 全ての人の心に潜む「正義中毒」という快楽を脳科学が解き明かす! |

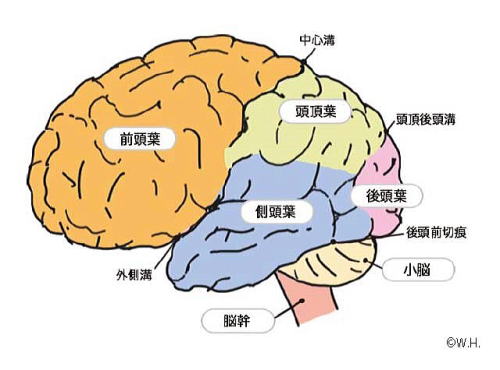

| 最近、脳科学者という学者の名前が目に付いたり、聞いたりすることが増えた。新しい分野の仕事だ。 脳科学とは、一体何か?について調べると、脳科学(のうかがく、英: brain science)とは、ヒトを含む動物の脳と、それが生み出す機能について研究する学問分野である。対象とする脳機能としては視覚認知、聴覚認知など感覚入力の処理に関するもの、記憶、学習、予測、思考、言語、問題解決など高次認知機能と呼ばれるもの、情動に関するものなどである。 脳科学は、様々な方法あるいは分野が存在し、それぞれ長所・短所を有している。2つ以上の分野を同時に行うこともある。 ・電気生理学:動物においてパッチクランプ法、ヒト・動物において細胞内電極、皮質電極、脳波、脳磁図、 経頭蓋磁気刺激(TMS)などを用いて神経細胞の興奮に関係する電気活動をミクロ・マクロのレベルで調 べる。 ・神経解剖学:神経細胞の内部構造、神経細胞間のつながり、細胞構造の動的変化などを光学顕微鏡、 電子顕微鏡、凍結割断法、免疫染色その他を用いて調べる。 ・分子生物学:遺伝子レベル、蛋白レベルで神経細胞の特性などを調べる。 ・脳機能イメージング:脳活動をさまざまな装置を用いて可視化する方法。 ・脳機能マッピング:脳機能イメージングや損傷脳研究で脳の各部位がどういう働きをしているかを、まるで 脳を地図に見立てたように「マッピング」していく方法。 ・動物の行動実験:サル、マウスなどの動物に、薬剤を投与したり遺伝子を操作するなどし、その行動を観 察する。 ・心理学研究、精神物理学的研究:被験者となるヒトに様々な課題を行わせ行動を観察することで脳機能 を類推する(例:視覚の干渉刺激実験)。 ・理論的神経科学:神経の機能をコンピュータで再現したり、認知・学習などの理論的なモデルを作成することで研究を行うもの。計算論的神経科学など。 人間脳は下図のようないくつかの領域に分かれている。それぞれの領域が違った働きをしながら、全体として機能している。脳細胞はタンパク質でできていて、複雑なネットワークを組み、システム化されている。 重量は成人(男性)で、1500g程度  本書を読み進めると興味深い事柄にたどり着く。本書によれば、 「自分と異なる意見を否定したくなる」「『間違ったこと』が許せない」など 他人への不満、憎しみ、怒りを手放すには・・・最新科学が教えてくれる感情に振り回されないためのヒント 人間の脳は、他人に正義の制裁を加えることに悦びを感じるようにできている。 この快楽に溺れてしまうと、決して人を許せない「正義中毒」状態になる。しかし、許せないのは苦しいこと。本書で「人を許せなくなる脳の仕組み」を知れば、心穏やかに生きるためのヒントになる。 脳科学は、従来の心理学と、どう違うのか? その前に、考古学と古代DNA分析法の違いを考えてみる。 文字がない古代の様子を知るには、遺跡に残された化石や骨などの遺物から年代を推定したりして、歴史考証を進めてきた。これが考古学の中で、古代人類学(化石人類学)として研究されてきた。考古学は、資料から推定はできても、その結論が科学的に実証できない。即ち、結論に信憑性は必ずしもない。古代を知る術として長い間、この方法で太古の歴史の検証を行なってきた。 最近(20世紀以降)、古代人骨に残されたDNAを解読し、ゲノム(遺伝子情報)を手掛かりに人類の足跡を辿る古代人のDNA分析が飛躍的に進んだ。ごく僅か残された塩基やタンパク質の残滓からゲノム配列が分かるようになった。生物を構成する細胞の中に含まれる遺伝子(DNA)の配列は、生物が死んでも変わることが無い。これを分析できるようになったことにより、考古学では推測の域を出なかった古代歴史を科学的に辿ることができる。その結果、30万年前にアフリカで誕生したホモ・サピエンスは、どのように全世界に広がったのかを知る事ができるようになった。我われは旧人であるネアンデルタール人やデニソワ人との血のつながりがあるのか、アジア集団の人類の遺伝的多様性の理由など詳しい状況が分かってきた。 一方、今までの心理学は、人の心の動き、反応などを分析し、ある事象に対して共通するパターンをまとめ、そこに何かの関連性や法則のようなものを見出してきた。心の動きの問題であり、捕まえどころのない「「心」が対象である。それに対し、脳科学は脳の働きによって、反応や行動がどう変わるのかという研究で、脳の医学、科学的な分析により、心や行動の様子と脳の関連性が分かってきた。 考古学と遺伝子工学の関係と、心理学と脳科学の関係性と似た点があるように見える。 遺伝子分析(ゲノム解析)により、人類はアフリカで類人猿から生まれ、エジプト付近からアフリカ大陸を出て、東方、西方に広がって世界に移り住み文明を発展させてきた。そういう人類の世界への分布は、ゲノム分析で初めて科学的に実証できることであり、考古学で化石や骨などの分析では分からなかった。分かったとしても推測の域であった。 心理学が進歩しても、心に焦点をあてた手法であれば、どうして心の動きが生じるのかは分からない。 そこに心理学の限界がある。その点、脳科学は今後、さらに脳の働き、脳細胞の仕組み、役割、動きなど科学的な検証や発見が期待できる。 科学的という意味は、原因と結果が正しく検証できるという意味である。 捉えどころのない「心」そのものが対象にした心理学にはそういう意味で限界を感じる。 科学技術の進歩により、考古学(古代人類学)から、高度DNA分析学へ新しい学問が進化したのと同様に、今後は心理学から脳科学に進化するだろう。 ということは、『技術の進化とは、見えないものを見える化すること』かもしれない。 |

2024年6月14日(金)

朝日新聞に、素晴らしい論文を見つけた!

大変考えさせられる内容なので、記録として残して置きたい。

「選択と集中」は進化論か? 変化の時代には「適応と分散」を! |

| 現代の企業戦略や社会の作り方は、自然科学の普遍的な法則を下地にしている。しかし、そこには誤った解釈や適用の仕方が垣間見られ、そのために政治や経済、社会の作り方が変な方向に進められているという懸念が高まりつつある。

地球環境はこれから想定外の変化が頻繁に起こることが予想される。グローバル企業による寡占体制が進むと、そういった変化に対応できず一気に経済が崩壊し、サプライチェーンが遮断される事態が生じる。生物多様性と同じように、小さな変化が拡大しないように対処できる、地域の性格に適応的な多様な組織を作ったほうがいい。それを分散させてネットワーク化することが肝要になる。これからは、個性を尊重した「適応と分散」の時代になると私は思う。 |

2024年5月8日(水)

冷蔵庫の氷が解けると、白いものが浮かんでいる?

| 5月に入り、気温がぐんぐん上昇してきた。樹々の葉の色も新緑から色濃くなり緑が奇麗な季節到来だ。 暑くなると冷たい水を飲みたくなるので、久しぶりに、冷蔵庫の製氷機に水を入れて氷を作ったが、その氷をグラスに入れて放置し解けた水を透かして見ると、白い小さなモノが浮かんでいる。白濁ではないが、水をかきまわすとその粒が動いて見える。明らかに、何かあることが分かったので、気持ちが悪くて調べてみた。 まずは、冷蔵庫の自動製氷機が汚れているのではないかと疑い、製氷水を入れるタンクを外して見ると、水垢などなく奇麗で、特に問題はなさそうだ。念のため、タンクを取り外し、中性洗剤とスポンジを使い、タンクの洗浄、タンクの水を汲み上げ製氷機に入れるパイプの洗浄、製氷皿の洗浄、フルターの洗浄、出来た氷を入れる容器の洗浄を丁寧に行なった。 すべて洗い終わってから製氷機を組立て、給水タンクに水を入れ、自動製氷スイッチをONにして、数時間放置し、出来た氷をグラスに入れ、解けた水を透かして見たところ、以前と同じく白い小さなモノ(汚れたゴミのように見える)が浮かんでいる。 さて困ったな!ということで、再度いろいろ検討してみた。 次の手は? グラスに水を入れ、それを冷凍室に入れて数時間放置し、凍らせた氷を溶けるまで室内に放置し、グラスの水を透かして見た。全く同じモノが浮かんで見える。 そこで、スーパーで氷を買ってきてグラスに入れて解かした水を透かして見ると全く奇麗な水だけである。 ということは、売っている氷と水道水の違いしかないので、ペットボトル入りのミネラルウォータを買ってきて凍らせてみようかと思ったが、その前にネットで調べてみた。ドンピシャの解答を見つけた。 千葉県水道局様、ありがとう!! 記事の内容は下記のとおり できあがった氷の中央の白い部分は水道水中の空気やミネラル分です。 氷が解けた後、空気は大気中に飛んでしまいますが、ミネラル分の一部が水に溶けない物質に変化し 「白いもの」として残ります。    これで、製氷機の汚れや、その他冷蔵庫の問題ではなかったので、安心して自家製氷を使える。 |

2024年5月5日(日)

宗教と科学

| 今日は子供の日。松下電器は5月5日が創業の日で、記念日だったので、この日は出社して記念式典が行われた。松下電器は1918年創業で、今年は創業106年になる。会社は大きく変わり、社名が変わり松下電器の名前が消えた。ふと、現役の時代の頃を懐かしく思い出す。 この時期は新緑の若葉がとてもきれいで、初夏の太陽の恵みを受けて自然界は生き生きと活動を始める活気あふれる季節だ。何となく心がワクワクし前向きになる。 4月28日は高野山に納骨に行った。奥の院で、読経を聞いていると、「南無大師遍照金剛」という念仏を何回も聞いた。高野山は空海上人(弘法大師)が開祖したお寺で、真言密教総本山である。 実家は浄土真宗で、西本願寺が総本山になる。京都には同じ浄土真宗の東本願寺もある。どちらも、阿弥陀如来を祀り、「南無阿弥陀仏」と唱える。西本願寺は浄土真宗西本願寺派、東本願寺は真宗大谷派となる。 浄土真宗は、親鸞が興したもので、念仏を唱えれば、誰もが成仏できると説いた。これは他力本願と言われる。法然の浄土宗は「南無阿弥陀仏」の念仏を唱え、信心すれば成仏できる自力本願を説く。 西本願寺と東本願寺が分かれた理由・歴史 浄土真宗が現在のように真宗大谷派と浄土真宗本願寺派に別れた理由については、1570年から1580年の織田信長と、石山本願寺(現在の大阪城の場所)との争いまでさかのぼる。 この争いは石山本願寺一揆と呼ばれ、石山本願寺内では信長と和睦するか、抗戦するかで意見が対立した。和睦を主張したのは、石山本願寺宗主であった顕如と三男の准如。徹底抗戦を主張したのが、顕如の長男の教如。 最終的に顕如が和睦を決め、石山本願寺は信長に明け渡された。この対立がもとになり、顕如は浄土真宗宗主の座を三男の准如に譲る。顕如(父)と教如(長男)の対立は決定的となった。 その後、信長が本能寺の変で討たれたのち、和睦を決めた顕如は豊臣秀吉から七条堀川に土地の寄進を受け、御影堂と阿弥陀堂を建築しました。これが現在の西本願寺です。 一方、教如(長男)は、徳川家康に接近し七条烏丸に寺の寄進を受けました。これが東本願寺です。 徳川時代に本願寺は、真宗大谷派(東)と、浄土真宗本願寺派(西)に分裂することになる。 日蓮上人が開祖した日蓮宗は身延山が日蓮宗総本山で「南無妙法蓮華経」を唱える。 同じ仏教でも、たくさんの宗派が存在している。共通する『南無』は『帰依します』という誓いの言葉で、仏教の阿弥陀仏や法華経に帰依しますということ。 高野山奥の院で読経を聞いたが、聞き慣れないお経だった。一つだけ聞き覚えがあるお経があった。それが『般若心経』だ。「般若心経』はお釈迦様の悟りをわずか260文字に凝縮したもので、仏教の真髄を示したものと言われる。 (注)これに『仏説』という頭文字を2文字付けて262文字ということもある。 魔訶般若波羅蜜多 心経観自在菩薩 行深般若波羅蜜多 時照見五蘊皆空度 一切苦厄舎利子 ・・・・・・・・・・・・・ 羯諦羯諦波羅羯諦 波羅僧羯諦菩提薩婆訶 般若心経 だから、『般若心経』はどの宗派の寺でも唱えられる。 般若心経以外は、宗派によりいろいろの経典があり、それぞれの宗派の特徴がある。 明治時代に「神仏混合」「神仏混淆」「神仏習合」が叫ばれた時期があった。これは、『日本の神と仏教の仏菩薩は本来同体である』とする考えに基づき、両者を同じ場所に祀ること。 ということで、お寺と神社が横並びで建っているところもある。だから神社でも、「般若心経」を唱える。 我われの身近の宗教は仏教であるが、仏教だけでも沢山の宗派があり、それぞれの宗派は本山や総本山という大きなお寺、堂塔伽藍を擁している。 本題の『宗教と科学』の基本的な違いはどういう点にあるのだろうかについて考える。 『科学』は事実(fact)を元に普遍的な法則を見つけ出す『発見作業』である。『科学』は発見であり、それを活かした『技術』は発明である。 例えば、電気の『オームの法則』は電流×抵抗=電圧、また電力=電流×電圧となるが、これらは電気の基本則であり、電気の事象を発見したのであり、発明ではない。 その他、たくさんの自然科学の法則があるが、いずれも原理、原則を発見したことによる。これは時代が変わっても不変である。だから、世界中、いつでも、どこでも全く同じ法則、原理が成り立つ。 『技術』はこの原理や法則を組み合わせることで、様々な人類に有用な事柄を発明することと言える。 電気関係だけでもおびただしい数の法則がある。電気だけでなく、これらの法則は多種多様な分野に存在している。 『半導体は産業のコメ』と言われるが、トランジスタは半導体の物性論という原理(理論)から発明され、あっという間に真空管から変わってしまった。真空管は内部のヒータで熱せられた金属酸化物から電子が飛び出し、それを格子で制御することで信号を増幅することができる。このヒータ(フィラメント)部は、数百度の高温なので、時間と共に劣化する。そのため、真空管は寿命があり、使用中、故障が起きることが当たり前だった。半導体のトランジスタは、シリコンの電子の電導度を制御することで真空管と同様な動作ができる。トランジスタはシリコンの電子そのものを制御するため、劣化が生じないという大きな特徴がある。 このようにある原理、法則となる理論が発見されると、それを応用したモノが発明される。特に産業革命の頃から、この原理、法則が次々と発見され、科学の世界は大きく開かれてきた。 『宗教と科学』について、 『宗教』について考えると、世界の三大宗教と言われるものに、仏教、キリスト教、イスラム教がある。さらに、ユダヤ教、ヒンズー教、道教、その他、沢山の宗教が存在する。 それぞれの宗教、例えば仏教について言えば、お釈迦さんが『悟り』を開き、その教えを伝えた仏教はその後、弟子たちにより受け継がれ、更に弟子が増えて布教活動が活発になり広がった。しかし、お釈迦さんは『悟り』を弟子たちに伝えたが、弟子たちの受け取り方や、聞き方、理解の仕方より『悟り』の解釈に違いが生じる。その解釈の違いが、さらにほかの弟子に受け継がれ広まるにつれ、いくつかの宗派が生まれる。 キリスト教、イスラム教でも同じことが起きる。そして、宗派の違いが互いの覇権争いに発展する。 これは宗教が科学と違い、絶対的な原則(法則)により成り立っているものではないからだ。 『オームの法則』は、誰が、どこで、いつ実験しても必ず同じ結果になる。100%再現できる。そこには疑念や解釈の違いの余地はない。普遍の事象、真理だからだ。 宗教は思考から生じる精神的な働きなので、理解しようとしても、その内容は伝える人と聞く人では完全には一致しない。絶対的な理解ができない。だから聴く人は、伝える人の話や経典を参考にして想像するしか確かめようがない。 宗教を信仰することは、本来自由であるべきだが、宗教の違いによる争いが生じる。本来、人を救うことが目的である宗教が互いに戦い合う。過去において、いや現在ですら宗教の対立で戦争が起きている。 同じ宗教でも、宗派により互いに闘うことも見受けられる。 自分が信仰する宗教が絶対神と信じる一神教は他の宗教や他の宗派を認めない。 これは『人間の性』である。 現在、イスラエルとヨルダンのガザ地区で激しい戦闘が行われている。これはユダヤ教徒とイスラム教徒の戦いである。歴史的に見れば、古代ギリシャやローマ時代は、紀元前までは『多神教』を信じる人たちであった。何でも『神』として祀り、信仰する人たちであった。この状態では『他の神』も受け入れることができたので、宗教上の対立は目立たなかった。 それが、一神教である厳格な戒律のユダヤ教、それを元に生まれたキリスト教、さらにはイスラム教は普及するに従い、他の神を受け入れられなくなった。 もし、(宗教が科学と同じく)、その宗教の教え、教義が絶対の原理、原則の上に成り立っているものなら、いろんな宗教や宗派は生じないし、互いの対立は起きないはずだ。 繰り返しになるが、どの宗教も教祖が開眼し信者を広げてゆくが、宗教の教義、教えが精神的なものなので、宗教は『普遍の原理、原則』が成り立たない。 宗教は発見ではなく、いろんな考え方に立つ精神的発明の産物と言えるのではないだろうか。 |

2024年4月28日(日)

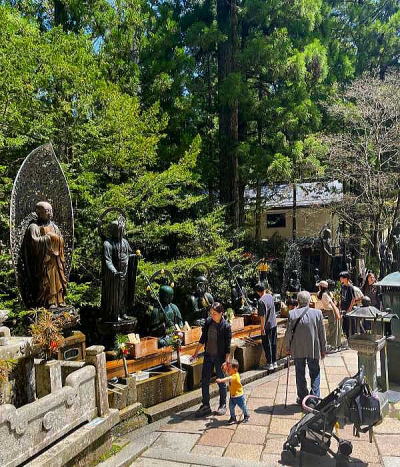

高野山に参拝した

| 義母の遺骨をするため高野山に久しぶりに出かけた。自宅から第二京阪高速に入り、岸和田和泉ICで降りて、国道480号線で高野山まで約100kmの距離だ。高野山に登るには途中くねくね曲がる道路を走るが、山頂は平坦地になっている。 高野山は仏教の宗派を問わず、どの宗派の遺骨も受け付けるという心の広い扱いをしている珍しい寺で、 全国から納骨に来る人が多いと聞いている。 高野山は、空海上人(弘法大師)が開山した真言宗総本山である。 空海上人は、平安時代、中国の唐に、遣唐使に最澄と共に随行し、帰国後、最澄は比叡山に天台宗総本山延暦寺を、空海は真言宗を学び京都、東寺を嵯峨天皇より建立を許可され教王護国寺として、皇室の安泰を祈願した。空海は四国各地(阿波、土佐、伊予、讃岐)を巡礼し、真言宗の四国八十八の霊場を建て、現在も『同行二人』の巡礼をする人が年数十万人におよぶ。高野山は真言密教の根本道場として開山した。816年に嵯峨天皇の許可を得て堂塔伽藍の建設にかかった。空海上人は835年3月に即身成仏した。 奥の院への参道は、参拝者に混じって、白装束のお遍路さんに出会うことが多かった。お遍路さんは、四国八十八か所を巡礼し、ここ高野山で満願し、お札や御朱印を賜わり、つらく厳しい巡礼の旅を終える。 また、高野山は世界遺産に登録されたので、特に欧米人を中心に白人に大変人気があると聞いている。確かにアジア人より白人が多いように見受けた。  奥の院駐車場から道路を渡ると、奥の院に通じる参道入り口がある。  約2kmの参道の両側には、何百年の杉の老木が立ち並び、20万基の墓碑があると言われる。 よく耳にする企業や団体や個人や、古くは戦国大名の墓も見受ける。  弘法大師御廟は左の案内板 奥の院の手前の小川沿いに『水掛け地蔵尊』が建ち並んでいる。  その横には、受付をする大黒天があり、そこでお札やお守りを買ったり、御朱印を求める参拝者が40数名ほどずらりと並んで、順番待ちで大変混雑していた。  狭い川にかかる御廟橋(ごびょうばし)を渡ると、聖域になり、写真撮影やスマホの通話は厳禁となる。 50m程進むと、燈籠堂(とうろうどう)がある。堂内に入ると薄暗く、天井から無数の灯籠に光が灯り、ぶら下がっている。祭壇に拝礼して左側に進み、納骨や厄除け祈願などの参拝者は靴を脱ぎ、堂内に上がり、イスに座って待つ。祭段に僧侶が一人歩み出て、供養の所作をした後、読経が始まる。 30分ほどの読経中に、覚えのある『般若心経』が唱えられる。般若心経はお釈迦様の教えをわずか260文字に集約した仏教の原典である。だから宗派に関係なくあらゆる宗派でも唱えられる。 燈籠堂での読経が終わり、僧侶のお話が終わると、僧侶の案内で靴を履き、左手から堂外に出て、20m程離れた納骨堂に向かう。ここで骨壺を祭壇に置いて再び読経が始まる。数分の読経が終わると、骨壺を納骨堂に中に入れ納骨の儀は終了となる。 燈籠堂沿いに進むと、堂の裏手に回る。ここは空海上人の御廟が祀られ、沢山の線香が炊かれ蠟燭に火が灯されている。ここでも手を合わせてから、さらに廊下沿いに進むと、灯籠堂の右手側に地下への入り口がある。この地下には沢山の灯籠が灯され、大師の御影があり石室がある。ここに即身成仏したとされる空海上人が今なお生きて精進されていると言われている。上人のために、日に二度食事も運ばれる。 燈籠一基が200万円と表示されていた。以前は100万円だった。小さな灯籠は30万円ぐらいから。 『仏の里もカネ次第』という訳だ。灯籠は30年経つと撤去される。一年に6.7万円償却費がかかるわけだ。さらに永代供養などを申し込むと+費用が掛かる。 高野山のホームページによると、永代供養は一度申し込めば、墓守やその他の手間が一切不要と書かれている。最近、跡継ぎのない家族が増えてきたので、永代供養を申し込めば安心できるかもしれない。 納骨の供養が終わり、午後1時になったので、予約していた無量光院(宿坊)で昼食を頂く。初めての精進料理だったが、特に変わった味ツケではなく、ごく普通の料理だった。食材に魚、肉類が使われていない普通の昼食を頂いた。  この無量光院の庭園はなかなか素晴らしい日本庭園だった。  コケや若葉の緑がとてもきれいだ!  池にコイが泳いでいたが、写っていない  季節柄、シャクナゲの赤い花が奇麗だった。  無量光院境内から門の風景。車はこの門を通って境内に入る。 狭い門は車が擦れ擦れで何とか通ることができる幅だった  正面のお堂が真新しい本堂  玄関先に衝立があり、白いボタンが生けられていた。 これで、滞りなく、すべての予定を終え、走って来た道を逆走するルートで無事に帰宅した。 ■少し、仏教について調べてみた。 どの宗教についても言えることだが、教祖がある悟りを開いた後、弟子たちが教祖の悟り・教えの解釈の仕方で、いくつかの宗派が必ず生まれる。仏教しかり、キリスト教しかり、イスラム教しかりである。 宗教は、心理的な行為であり、科学的なエビデンスがなく、解釈の仕方はいろんな広がりを生じることは仕方がない。仏教の場合は、先に書いた『般若心経』は釈迦の悟りの真髄だけをまとめたものなので、これは不変の経典である。これもとに、いろんな解釈が生まれ、各宗派になる。 大きな宗派の分裂としては、小乗仏教と大乗仏教があり、下の表のように、仏教の目指す方向、行き着くところ、救われる対象という基本的な点で二つに分かれた。日本仏教は中国から伝来した大乗仏教になる。 小乗仏教(上座仏教)はスリランカから東南アジア諸国に広がった。 その違いは、下表のとおり

日本への仏教伝来の歴史 奈良時代には、『南都6宗』と言われる仏教があった。 南都6宗とは三論宗、誠実宗、法相宗、俱舎宗、律宗、華厳宗の六宗で、現在も存続しているのは、法相宗、律宗、華厳宗である。南都6宗は現在の仏教のように民衆を救うという目的ではなかった。あくまで仏教の経典を学問的に研究するのが目的で、「仏教とは何ぞや」という研究目的であった。お寺は学問所だった。現存する奈良時代のお寺 法相宗:薬師寺、興福寺 律宗:唐招提寺 華厳宗:東大寺 (注)衆生(民衆)を救うのが目的でないので、これらの寺にはお墓がない。ここに勤務する僧侶ですら死後は普通(各宗派)の寺の墓に葬られる。ちょっと違和感がある。 平安時代になり、唐より天台宗や真言宗のが伝えられた。 中国は唐時代であり、遣唐使として交流を深める中で、最澄と空海も同行し、最澄は天台宗、空海は真言宗を学び帰国して最澄は比叡山延暦寺を開き、空海は京都に東寺を開き、後に四国八十八カ寺を開き、その後、高野山に真言宗の総本山金剛峯寺を開いた。 田舎は、高野山の有田川下流で、仏教の宗派は浄土宗で、『南無阿弥陀仏』と唱える。同じ仏教でも、真言宗(密教)は、『南無大師遍照金剛』と唱える。これは浄土宗や浄土真宗が『阿弥陀仏』を拝むのに対し、真言宗は『大日如来』を拝むことによる。 鎌倉時代には、「南無阿弥陀仏の念仏を唱えるだけで成仏できる」と法然が浄土宗、さらに信仰の務めを簡略化し親鸞が浄土真宗を興した。また、日蓮が『日蓮宗』を始めた。これは法華経で『南無妙法蓮華経』と唱える。 これらは中国から伝わった大乗仏教であり、基本的には民衆を救うことを目指して布教した。 一方で、小乗仏教は厳しい修行に耐え悟りを会得した僧侶が救われるので、民衆は僧侶を敬うことで世の中の平安を保つこと。今なお、スリランカやタイなど東南アジアの仏教国では僧侶が修行に励んでいる。 ■(注)写真は全てスマホ i-Phone13mini で撮ったものです。 |

2024/04/27

なぜ、天気は西から変わるのだろう?

なぜ、偏西風が起きるのだろう?

なぜ、台風は反時計回りに廻るのだろう?

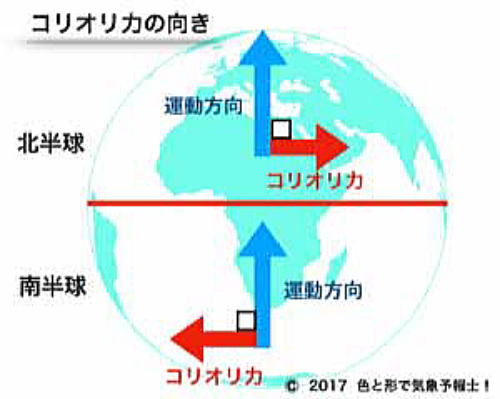

| 今日から、ゴールデンウィークが始まります。現役の頃は、日常の務めから解放され、一息つくことができる余暇でした。今は、毎日フリータイムを過ごしていますので、連休という感慨はあまりありません。 ただ何となく、せわしい日々を送る中で、世間様と同じような何かゆったりした雰囲気は感じます。そんな中、ふと疑問に思うことがあり、少し調べてみました。 それは『どうして、天気は西から変わるのだろう?』ということです。仕様もないことですが、どうして?と問われると、なかなか説明ができません。そこで、少し調べてみました。 このところ、世界各地で洪水や、季節外れの熱波等、異常気象が起きています。また、今年の春も、例年どおり黄砂が飛来しています。昔は春霞と言いましたが、そういうロマンチックな話で済まされなくなりました。カスミがかった日が多くなり、それも冬の終わりから始まり、なかなか終息しません。しかもその影響がますます激しくなってきたように感じます。今朝も車のフロントガラスを見ますと、黄砂が積もっています。湿した雑巾で拭くと、間違いなく黄砂です。 黄砂現象は 、東アジアの砂漠域(ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など)や黄土地帯から強風により吹き上げられた多量の砂じん(砂やちり)が上空の西風によって運ばれ、浮遊しつつ降下する現象。 日本における黄砂現象は、春に観測されることが多く、空が黄褐色に煙ることがあると言われますがそのとおりです。 この黄砂は西から飛んできます。天気も西から移り変わります。これは何故でしょう? 台風は北半球は、反時計回り(左まわり)に吹きますが、南半球では時計回りに吹きます。 飛行機で海外旅行に出かけますと、アメリカに向かうのは東向きに飛びますが、飛行時間がヨーロッパに行くよりも短くなります。時差ではなく、実飛行時間のことです。 東向きに飛ぶ際は偏西風に乗ることで、時速1000kmを超えることが多々あります。ジェット機の飛行速度は時速で800km~900kmですので、2割増し状態で飛んでいます。これは上空で東向きに強い偏西風(ジェット気流)が吹いているためです。飛行機には追い風になります。 逆に、ヨーロッパなど西に向かう時は、向かい風になり燃料を沢山消費したり、時速が落ちます。 地球は西から東向きに自転しています。『何もなければ、日の出、日の入りのように東から西に移り変わるのが当たり前と思いますが、そうでないのはなぜか?』という疑問です。 それは地球が球体であり、自転していることで生じるコリオリの力が作用しているからですが、コリオリの力は、学校では物理の時間に教えられています。 ■コリオリの力  コリオリの力は、地球の自転によって引き起こされます。地球は東向きに自転しています。このとき、地球は球体ですから一周の距離は高緯度地点ほど短く、低緯度地点(赤道付近)ほど長くなり、そのため自転速度が異なります。これを力学的に言うと、地球上の物体には常に東向きの力が加わっているが、その力は高緯度地点では小さく、低緯度地点では大きいということです。  したがって、物体が北方向に運動するとき、高緯度地点から低緯度地点へ運動する場合は東向きに加わる力が大きくなるのに対して物体は静止しようとし、低緯度地点から高緯度地点へ運動する場合はその力が小さくなるのに対して物体は運動しようとします。このため前者では西向き、後者では東向きに見かけの力が働きます(北半球では右向き、南半球では左向きに働くと言い換えることもできます)。 これがコリオリの力の正体です。 コリオリの力が働く例として台風が挙げられます。台風は低気圧の一種であり、中心に近いほど気圧が低くなっているため、外縁部から中心へ空気が運動し、風が吹き込みます。この風に対してコリオリの力が働き、北半球では右向き、南半球では左向きにずれるため、台風は北半球では反時計回り、南半球では 時計回りに渦を巻きます。 コリオリの力のまとめ コリオリの力は、地球の自転速度が緯度によって異なるために、北半球では右向き、南半球では左向きに働く見かけの力です。 コリオリの力の性で、北半球では、空気も東向きの力が加わることになり、空気の流れ(風)も東向きに吹くわけです。即ち、西風になります。赤道付近は太陽で熱せられた空気は上昇します。この空気が北上すると、西風に変わり、南向きに向かうと、東風になるわけです。 台風のつむじ風の向きが、北半球では反時計回りになる理由は、赤道上で熱せられた空気が上昇すると、赤道に近い側の空気と、少し離れた北側の空気ではコリオリの力の差が出て、南側の方が北側より大きな力を受け、その力の差で渦が乗じます。その方向は左向きに回転する方向になります。もし、赤道より南側で同様な空気の上昇があった際は。空気の回転は右向きに生じます。 地球という球体上で、赤道を挟んで北側か、南側かで、空気が受ける力が反対になるということです。 少々、理解しづらいのですが、如何ですか? |