�j���[�W�[�����h�I�s

2011�N12��16���`25��

�ꕔ�A���e�����肵�܂����B

�w����Ă����͎̂ʐ^�����I�A�c���Ă����̂͑��Ղ����I�x�̍�

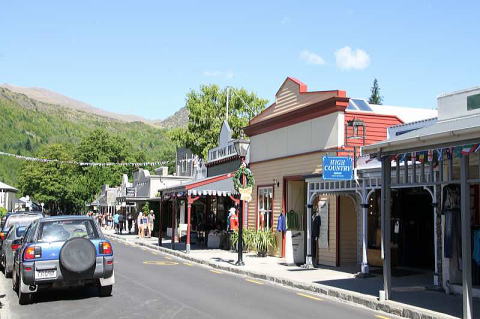

| ����͏��Ẵj���[�W�[�����h��K���v����������A�����\��̓���肪�Ís�ɂȂ炸�A�N���̖Z���������̗��s�ɂȂ��Ă��܂����B���ꂪ�K�������̂��A�V��Ɍb�܂�A���s�ɂ͍ō��̓V�C�@�ł������B�o���܂Ō��n�̓V��͒�C�����ւ���J�������Ă������A�o�������獂�C��������o���A���s���͐��V�����ł������B�iYahoo�̐��E�̓V�C�Ŋm�F�j �����JTB�������̐��b�ɂȂ����B�@ �^�C�g�����w�j���[�W�[�����h�@���C�����I�s10���ԁx ���̗��̔���́A8���ԃR�[�X���x�[�X�ɁA7���ڂ��N���C�X�g�`���[�`����s�N�g���܂ŗ�ԂłT���Ԕ������Ă������Ǝԑ��̌i�F���y���ނ��ƁA�s�N�g������E�F�����g���܂Ńt�F���[�łR���Ԕ��̃N���[�Y���y���ނ��Ƃł������B�i�W���ԃR�[�X�́A���̊Ԃ��s�@�łP���Ԏ�ňړ�����B�j �ԑ��̌i�F�́A�쓇�̋u�˒n�тƑ����m�݂̔�r�I���g�Ȓn���i�ނ��߁A�ΖL���Ȗq���R�X���A�Ȃ��Ă����B�����m�͉��₩�ȏ�ԂŁA�C���͑�ς��ꂢ�ł������B ��Ԃ̓e�[�u�����͂ނ悤�Ɉ֎q���Q�ȁA�Q�Ȍ��������킹�ɕ���ŁA�������Ƃ������Ȃ������B�W�]�Ԃ��A������Ă��āA�V�W�����ő����Ȃ����ځA�O�̌i�F�ɐG�����̂ŁA�ʐ^���B��ɂ͍D�s���ł��������A�₽����������ɓ������ϊ��������B �N���[�Y�́A�N�b�N�C�����R���Ԕ��œn��q�C�ŁA�r���͂قƂ�ǔ������Ă����B ����ł́A�ȉ��ɗ��s�̑S�e�ɂ��Ă��Љ�܂��B |

�j���[�W�[�����h����

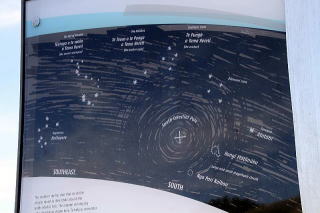

�p���A�M���������j�I���t���O�i�N���X�\���j�̉E�ɓ�\������z�������́B

�k�Q�l�l�I�[�X�g�����A�����̓��j�I���t���O�̉��ɐ�����������B

| �j���[�W�[�����h�i New Zealand�j�́A�쐼�����m�̃|���l�V�A�Ɉʒu���A2�̓��Ƒ����̏����ȓ��X����Ȃ�B�k����2000km����ăI�[�X�g�����A�嗤������B ���2600km����ē�ɑ嗤������B�k�̓g���K�A�j���[�J���h�j�A�A�t�B�[�W�[������B�C�M���X�A�M�������ŁA�p�A�M�����̈ꍑ�ŁA�����N�吧���̗p���Ă���B |

�S�s���̊T��

��F�̓_���FNZ�q��H��

�Ԓ��F�����F�o�X�G�S�s��2500km

�Z���F�F�S��

��F�����F�t�F���[

�S�s���Ƃ��̓��e

| ���� | �s�@�� | ���@�e |

| 12��16�� | ��˵����� ���v����11���� |

�j���[�W�[�����h�q��NZ98 ������4���ԃv���X |

| 12��17�� | ������ޒ��i5�F30�j�A�����R�� ��������`�܂Ńo�X�ňړ� �ײ���������i8�F30�j |

������ދ�`�ʼnו����߯����߁A �Ѽ����Ɋe���̉ו���ςݍ��� ƭ������ލq���� |

| �ײ����������߶ ��^�o�X�ňړ� |

��220����/3���ԗ]�� �ΔȂ́w�P���r�����̋����x���w 15�F00�z�e���� |

|

| 12��18�� | ö�߁�ϳ�ĸ�� | ��110Km/1.5���� ���E��Yϳ�ĸ�����������U�� ̯����ڰʲ�ݸށi3���ԁj�ƹ���߲�� ʲ�ݸ� �i1���ԁj�̗�����𑖔j �����\�������ϑ��A�K�X�������茩���� |

| 12��19�� | ϳ�ĸ����ܶŁ˱۰��� |

�����̗V����s�̓K�X�̂��ߒ��~ ��220����/3���� ܶŌΔȂɂ͑�R�̃��X�g���������� �۰��݂ͺް���ׯ���ŕ����������Ȓ� |

| �۰��݁˸��ݽ���� | ��25���� ۰�߳�����߲�������فi790���j �֏�� |

|

| 12��20�� | ���ݽ���݁ˁi�ѽ�݁� è�ų�j����̫������ |

��310����/5���Ԕ� �װڲ��Ɛ��E��Y��̫�����ފό� ̨���ٰ�ޖ�2���� |

| ��̫�����ށ˸��ݽ���� | ��310����/5���Ԕ� | |

| 12��21�� | �������݁˸�ѳ�� �����������ö�ߌ� |

��62����/1���� �t���[�c�̓X�ɗ���褼����ݸ� ��196����/3���� |

| ö�ߌ˸ײ������ | ��226����/3���� | |

| 12��22�� | �ײ���������߸�� | ���º���ٍ��i��ԁj �@5���Ԕ� |

| �߸�݁˳����� | ���������ް�� �i�t�F���[�j3���Ԕ� �s������ر�R���W�]�� ����c�����A�����{�يό� |

|

| 12��23�� | �����݁��ݶ��� | ��336km/5���� ���E��Y����ۍ��������ό� |

| �ݶ��ہ����� | �m�y�ő�̌����ߌ� ̶�ꌩ�w |

|

| ���߁���ٱ | ��ٱ�s���ό��@�ص���A�Ԍ��� �������فA������Ķް��� |

|

| 12��24�� | ��ٱ | �r�̖ъ���V���[���w |

| ��ٱ��ܲ�� | ��165����/2���Ԕ� ܲ�ӏߓ����A�����ٌ��w |

|

| ܲ�Ӂ˵������ | ��200����/3���� ������ގs���ό� ʰ����د�ށA�`���i�ό� |

|

| ������ށˊ� ���v����11���Ԕ� |

�j���[�W�[�����h�q��NZ97 23�F59�� |

|

| 12��25�� | �@7�F30 | ������4���ԃ}�C�i�X |

�s���̃X�|�b�g�ʐ^

12��16��

��o���A����

�a�̎R�����@NZ98�ւŵ�����ނցA

�@�ނ�B767-300

12��17��

������ނ���ײ�������܂Ŕ�s�@�ōs���A��������o�X�̗����n�܂����B

�܂��͍���1������쉺���āA�r����79�����ɓ���ö�ߌ֓����B

���ꂢ�Ȑ����e�|�J���A�L���́A�����Ɠ������炢

200���N�O�̕X�͂ɐ������܂��Ăł�����

�X�͂𐅌��ɂ��Ă���̂ŁA�������u���[�̐F

�^�Ăł�9�x�O��Ɨ₽���̂ŁA���j�͂ł��Ȃ��B

�e�|�J�ΔȂɌ��w�P���r�����̋����x

�������������Ă��鎞�͓���֎~�ɂȂ邻�������A�����͊J������

�Ă����̂ŁA���ɓ��ꂽ�B��������Ւd��ʂ��ăe�|�J��������B

�@

�@

�e�|�J�ΔȂɍ炫��������Ž�i���蓡�j�̌Q��

�ݗ���͂łȂ��A�C�M���X�l������܂����Ƃ���A�C��Ɠy�낪

�}�b�`�����̂��}���ɔɐB�������ԁB�e�n�ŌQ�����Ă���Ԃ�

�����B���ɁA���H�����ɑ����炢�Ă����B���F���������A

���≩�F��I�����W�F�ȂǐF�Ƃ�ǂ�ŃJ���[�t���ł��ꂢ���B

12��18��

�e�|�J����79�����𑖂�Ƥ�߶����������Ă���B����

�����Ȃ���k�シ��Ʊ��ϳ�ĸ�����������Ɏ���B

NZ�̍ō���@�W��3754���@�A�I���L�E�}�E���g�N�b�N

�N�ԍ~�J�ʂ�4000�����A149���J���~��ƌ����邪

�����͐��V�ŁA��σ��b�L�[�ł������B��������ɉ_��

���ɂ��ȂтĂ����B

�h�������L���ȁ@THE HERMITAGE HOTEL

�W��764���A���͂̐l����200�l���炸�̏����Ȓ��A

�Z������ُ]�ƈ��A�o�R�W�҂Ȃǂŏ����ȏ��w�Z������B

���ɁA���[�X�z�X�e���A�R�e�[�W�����邾���B

��ق���Ɠ��Ɠ�l�Ńt�b�J�[�X�͂����Ƀn�C�L���O�����B

̯����ڰ�n�C�L���O

�r���ɂ�������ςݏグ����m�̕�W

�n�C�L���O�R�[�X�͊�A���낾�炯�̌�������������

�O����ϳ�ĸ�������т��Ă���B

��Ԗڂ݂̒苴

�X�j�[�J�ł͑���ɂ߂�̂ŁA��̂������肵���g���b�L�C���O

�V���[�Y�𗚂��ق������S�B����͂������肵����̃V���[�Y��

���Q���Ă����̂ŏ��������B

��Ԗڂ݂̒苴

�t�b�J�[���痬����ɉ˂���݂苴�A���őΌ��������A

�t�b�J�[��

���悢��A�ڕW�n�ɓ����A�z�e�����o��1����45�����������B

�}�E���g�N�b�N���t�b�J�[�X���̐�[�����𗧂Ăĕ��ꗎ���Ă����B

�t�b�J�[���ͤ���������Ă��āA�X�͂̕X�̒f�Ђ������Ă����B

�펞�A���ɂ��Ȃт��_�����������Eϳ�ĸ��

���̎��́A�K�^�ɂ���ɕ���ꂽ���オ������

̯����ڰ�̓��[�ɍ炭ϳ�ĸ���ذ�H

�n�C�L���O�R�[�X�ɂЂ�����ƍ炢�Ă����ԁX

�@

�@

����͋C�ɏh��R�P�ނ����A�����Ԃ̂悤�Ɍ�����B

���߲��ʲ�ݸ��

�t�b�J�[�X��ʲ�ݸ���𑖔j���āA�L�����v��ɖ߂�A

����Ɏ��̖ڕW�ł��鹱�߲�āi956m)�Ɍ��������B

���̃R�[�X��2���Ԃƌ����Ă��邪�A1���Ԕ��ʼn��������B

ϳ�ĸ���̍���ɘA�Ȃ�ϳ��̯Ľİ��i2767���j��

ϳ�ľ����i3159���j�������߂��ɔ������߲�ēW�]��

�B

�B

�̎}�ɔ����Ȃ̂悤�Ȓ������ۂ������Ă����B

���̕ӂ͂悭�J���~��A���C�������̂��낤�B

��̃n�C�L���O�R�[�X�𑖔j���ĂR�������z�����B

���̓��͂������ɑ��̗��ɓ����ł���قǕ������B

12��19��

�I�v�V������ϳ�ĸ���V����s��\������ł������A�R�x�n�т̃K�X

�̂��߁A��s���~�ƂȂ����B�ߑO10���̃z�e���o���ƂȂ����B

����8�����œ쉺���A�Ŷ���ɓ����B�Ŷ�ΔȂ̃��X�g�����Œ��H�B

���X�g�����̒�Ń~�j�S���t���y���ށH�@�`�r�b�R�S���t�@�[

���X�g�����̒�ɐA����Ă�����������

�����X�E�b�h�iLancewood)

�}(�t�j���������ɂȂ��Ă���HNZ�̌ŗL��

�@�@

�@�@

�Ŷ���Ȃœ��������y���ސl�X

�������ɁA�ƽ��قōb�������Ă���p��������H

�^�Ă̓������̒��̃N���X�}�X�c���[�A������a����������

�Ŷ���o�����āA�۰����ɓ���

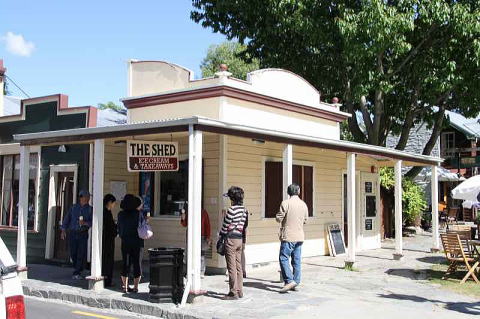

�́A���������ĺް���ׯ���œ�������X�B���͏����Ȋό��̊X�B

���H�̗����ɃJ���[�t���Ȃ��X������ł���B

�����̃A�C�X�N���[�����Ŕ������A�C�X�͑�ς������������B

�X���������Ȃ���قŘb�����̂ɂ͂т����肵���B

�۰��݂��o�����ď�������ƁA���ݽ�����ɒ����B

���������A�S���h���ɏ���ĕW��790m���߲���������ɓo��B

�r���Ƀo���W�[�W�����v���������B

�߲���������̃��X�g��������A���ݽ�����̒��]

���̐�i�����Ȃ��瑁���[�H�����������B�����̎����B

�ߌ�7��������Ă��邪�A�܂��܂����Ԃ̖��邳�B

��R���ݸ�ײ�ް��5�C6�@�����s���Ă����B��l���H

���[�r�[�B�e���A���U��ƁA�C�Â��Ď��U���Ă����B

NZ�͂���������è��è������ł���B

��ݼް�ެ������ANZ�����˂̒n���������B

12��20��

�������ݽ���݂�����̫�����ނɌ������B�n�}���

����������70km�قǂ����A�R�x�n�т�ܶ��ߌɎՂ��

���s�ł��铹���Ȃ��̂ŁA�傫�����Ė�5���Ԕ�������B

���s�����ɂ��Ė�310km�A�ѽ�݁Añų�ŋx�e

�o�X���~��ċx�e�A���t���b�V���A�X�g���b�`�A���L�A�����E�E�E

���E��Y��̫�����ފό��̎n�܂�

��̫�����ނ̋��̂悤�ȌΖʁA�װڲ�

�Ζʂɋ�ƁA���Ȃт��_�ƁA�R���f���Ă���

�X�͂�����R�X�̂��蔫��̐�i

�k����X�C�X�ł����l�Ȍi�F��������

��̫�����ލ����������̎U����

���ݐ������A�ΖL���ȗ��݂̖X

���悢��Ą���ٰ��

��̫�����ނ�̨���ٰ�ށA�o�q���O�̎V��

�ٰ�ޑD�ォ��̌i�F

�k����̨���ٰ�ނ��v���o�������A���݂̎R�̌i�F��

�̖X�������A�����͋C���g�Ȃ��Ƃ�����������B

�D����NZ�����͐Ԓn�ɂȂ��Ă���B����͐n�̐��K��

�����ł͊C�̐F�Ɠ������Č����ɂ����̂ŁA�D��̍�����

�Ԓn���g���Ă���B

���݂̕��͋����Ƃ����200m�A���[��300��������悤�ŁA

�X�͂������V���̌`���悭�����ł���B

�ٰ�ޏI����A�������ݽ���݂܂ň����Ԃ��B

��310km�A5���Ԕ������āI�I

12��21��

�������ݽ���݂���ײ�������܂Ŗ�500km�𑖂�ړ����B

�r���A��ѳ���Ŏ��ƍ͔|�̉ʕ����ɗ����x�e�A

�F�Ƃ�ǂ�̉ʕ��i�L���E�C�A�����S�A�I�����W�A�E�E�E�j�A��A���ށA

����ȏ��ڂ�����I�I

��̑傫����2�{�i30�����j�قǂ�����B���{�̏��Ƃ͈Ⴂ�A

�}�������炽�������Ă��āA���ς��ȏ��ł���B

�o�X�͍���8������k��A��������z���ĵ��ςցA

�߶��Εt�߂ŏ��x�~�A���t���b�V�����郁���o�[

�Ă��߶��Εt�߂�ʉ�

�Y��ɐ���

�߶���

ϵ،�ŁAPu�͗��N�����A�@Kaki�͓y�n�A�R�̈Ӗ�

�X�͂�������J��y�n�����N���ČɂȂ����Ƃ����Ӗ�

��������y�Y���X���̃|�b�T���̂͂���

���H�̂Ƃ���ǂ���ɃC�^�`���炢�̓����̎��[������

�|�b�T���iPossam)�Ƃ������̓����ŁA�L�ܗށA�O����A

�I�[�X�g�����A�ł͕ی��ɂȂ��Ă��邪�ANZ�ł͖쒹�̗���

�H�ׂ�̂ŁA�ߊl�ΏۂɂȂ��Ă��邪�A��s���Ȃ̂łȂ��Ȃ�

���܂��ߊl���ł����A�����ɐB���Ă���B�����A���̖т͑@�ۂ�

�ɂȂ��Ă��āA�ƂĂ��ۉ������悭�A����Ă����v�Ȃ���

�r�тɍ����ĐD�荞�܂��B��G����₳�����B

�ĂсAö�ߌɓ����A�ΔȂ̃��X�g�����Œ��H�A

���H��A�ΔȂ�����Ă�����g���b�N�^�[�����u����Ă����B

�D�V�������̂ŁA���O�Œ��H���y���ތ��n�l����

�e�|�J���o���A����79��������1������k�シ��B

���s�����͖�230km�A��3����

�r���Ńo�X���~�߂āA�r�̕��q����Ă���l�q������B

�N���A���������ŁA�����т������L�тĂ���B

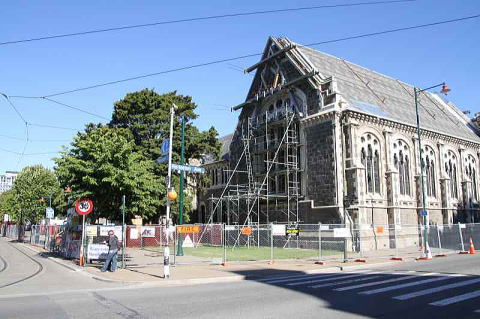

�N���C�X�g�`���[�`��2�N�O�̑�n�k�ő傫�Ȕ�Q���o���B

�Ƃ̏C�������Ă���Ƃ���A

������ɂ������A�d�Ԃ̃��[���̂܂������������ɍs�����Ƃ����

�n�k�œ|���ײ�������吹��������B���̓N���[����

�����Ă��邪�A���̎ʐ^�ł͌����ɂ����I

�N���C�X�g�`���[�`�s���̌����̕���

�C���O���b�V���K�[�f�����̂���

�@

�@

�@

�@

�ײ�������������ŁA�{�[���V�т����邩�킢���o��

�]��ɂ��킢�������̂Ŏv�킸�p�`���I

��ړ��̈���������I

12��22��

��������ړ����ŁA�ײ����������E�F�����g���܂�

����6���Ƀz�e�����o���A�ł��Ă�NZ�͖��邢�A

�w�̑ҍ����Ńp����W���[�X��N�b�L�[�̒��H���Ƃ�B

�ײ�������w�̃z�[��

���º���ٍ��ł��������߸�݉w�܂ŗ�ԗ����n�܂�

5���Ԕ�

�ō�������70km/h�Ƃ̂�т�Ƃ����c�ɂ𑖂���

�������ި���ً@�֎Ԃ��q�Ԃ���������

���[���͋��O�Ȃ̂ŁA�X�s�[�h�͏o���Ȃ�

�@�֎ԂɈ�����������ȑ��̑傫�ȋq��

�ԓ��͂������̃e�[�u���������4�Ȍ�������������

�S���w��ȁA�@X�fmas�x�ɂ̐l�X�Ŗ��Ȃ�����

�����m���ݒn�т�k��A�Ђ�����B�E�������m�C��

�߸�݂ɓ������O�̌i�F

�������߸�ݎs�X���W�J����B

�߸�݉w��������ăt�F���[����ֈړ�

�߸�݂̍`�Ō�炤�l�X

���x��^�̊C�m����

CALM-LIGHT-MODERATE-HEABY-STORM�̕\��������B

������LIGHT������܂��܂��g���₩�Ƃ����\���I

��D�̃N���[�W���O���a�A���ꂩ��3���Ԕ��̑D�����n�܂�

�t�F���[�D�ォ���߸�ݍ`������

�t�F���[�̃f�b�L�ŕ��i���y���ސl�X

�����A�����₽���A�����ĂƂĂ��ς����Ȃ��I

�ނ�͕��C�Ȋ�ŁA���܂��ɔ����̐l������

�r���ő�^�t�F���[�ƍs���������B

��X������Ă���t�F���[�Ɠ��^�D�I

���悢��A�k���A��s�����݂ɓ��������B

�o�X�͈��菬�����O�HHUSO�o�X�ɑ������B

�����h���C�o�[����ŁA��N��60�˒��̂��������A

������̏����͒j�Ɠ��l�ɓ����ƕ��������A�܂��ɂ��̂Ƃ���B

����������̂ɁA�܂��o�X�̃h���C�o�[����ł��I

��s�����ݎs����ر�R���W�]�䂩��s�X�̒��]

�@

�@

��ر�R���ɂ����ƭ���

����̎O�p���̒��_��ɓ�\�����������邱�Ƃ������Ă���B

+��̏�������ɂ���̂���\�����A�Ђ��`�̒��ɏ����Ȑ���

�������B�@�悭�ԈႤ�̂�+���邵�̉E����ɂ���Ђ��`��

��\�����Ɗ��Ⴂ����B�@���������܂ł͂����v���Ă����B

��s�����݂̉~�`�Ɍ���������c����

���͂ɉ��̈͂���A��q�̎p�������Ȃ�

���̍��̊J���I�Ȏp�A�����̗ǂ���������B

12��23��

��������{�i�I�ɖk���̊ό����n�܂�B

��7���Ƀz�e�����o���A��H�ݶ��ۍ���������ڎw���B

��336km�A5���Ԃ̃R�[�X�A����1�������Ђ�����B

�ݶ��ۍ�������������ޭ����İ��ݶ��ہ@����Œ��H

��ޭ����İ��ݶ��ہ@����̒뉀����̒��]

��������NZ�̕x�m�R�������邪�A�R���͉_�ʼnB��Ă���B

�����z�e���̕ʂ̊p�x����̉f���A

���H��A�ړ����������ɂ���NZ�ő�̑�ł���̶���ɒ����B

���ݐ��������剹���ƂƂ��ɗ��ꗎ����̶��

�����͑傫���Ȃ����A���̂��ꂢ���Ɨ��ʂɈ��|�����B

���̐F�͕X�͂̐���̐��F�Ɠ����ŁA�ƂĂ����ꂢ

̶��̑�ڂɌ������ē˂����ރX�������O�ȃ{�[�g

����ɖk�サ�āA��ٱ�ցA�s���ό�

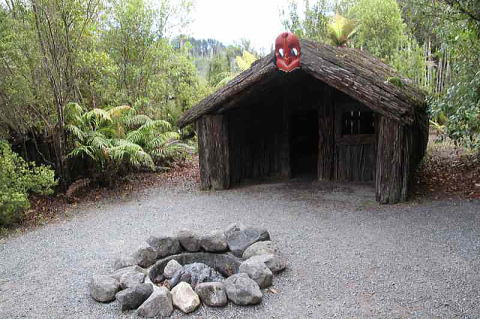

å�߲��iTE�EPUIA�j

ϵؐl���Z���̋F��̏ꏊ�A�W���̂悤�Ȍ���

ϵؐl�̏Z��ł����Ƃ̈�\

������������A�O�G�̐N����W�����H

�O�ɉ����Αg�݂�����

���Ԍ���

���E�I�ɗL���ȊԌ���ŁA1���Ԃ�1�A2��A��30���̍����܂�

�����グ��B�@���o���͎��͂͐����Ԃ��ň�t

ݶ�Ӷ�����z�D��

��B�ʕ{�Ō�����V��n���Ɠ����ߺ�ߺ�ƓD�������o��

ְۯ�ߐl�ͤ��ق���ђ��˂�l�q�Ǝ��Ă���ƗႦ��

��ْr�ƌĂԁB

į��iTui)�Ƃ������ŁA�ʖ�Hoeyeater(�~�c�X�C�j

�ʐ^�̖��t���b�N�X�Ƃ����c�{��ɂȂ����Ԃ��炩��

����~���Ă���B���������z���Ǝ���B

�[�H��Aϵؐl�̓`���I�ȗx��Aʶ���y����

�t���_���X�̂悤�ł���A�j���I�Ȑ킢�̗x��̂悤�ł�����

���G�Ȋ����̗x��A�n���C�̃t���_���X�̂悤�Ȃ̂�т肵��

���̂ł͂Ȃ��B

12��24��

�����������͍ŏI���ɂȂ����B

��ٱ�s���ό�

���O�����H

���E�Ώ̂̂��镗�̌���

�^�J���@�H

�����A�e�q�A��A��ׂȂ���

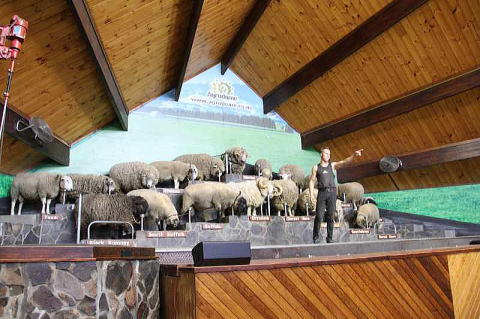

��ٱ�s���ɂ��������ް��ŗr��������w

�����ɂ͂�������̎�ނ̗r���Љ���B

�т̎��A�����A�т̐F�ȂǁA�����H�p�ɓK���邩�Ȃ�

�p�r�ɍ������ǂ��Ȃ���Ă����B�d��͂P�W���̗r�����B

18���̗r�̈ꕔ�̃A�b�v

����̌�Aܲ�ӌk�J�Ɉړ��A��165km�A2���Ԕ�

ܲ�ӏߓ����̏o��

�����͎ʐ^�B�e�֎~�Ȃ̂ŁA�o���̎ʐ^�̂݁A

ܲ���́u���̗��ꍞ�ޓ��A�v�̈Ӗ��ŁA�ߓ�����ΊD��

�`�����ɂ�葾�Â̖��{�̕s�v�c�Ȗ��͂����ߓ����B

���A���𗬂���A���̓��A�̓V��ɂ͖������c�`�{�^��

���������A�W����������������B���ʂ̃z�^���̂悤��

���ł�����Ɍ����o��������B���̗l�q�͂܂��ɖ��V�ɋP��

����̂悤�ŁA�^���Èł̒��ɖ����ɋP���Ă���B

�����͐��E����������̐����n�ł���B

�����ق������ł�������́A���x��15�x�O��ƈ��Ȃ��ƁA

�H���钎�i��⒱�Ȃǁj���������邱�ƁA���������Ȃ����ƁB

���ɔS��C�̂��鎅��݂艺���č�����ߐH����̂ŁA����

�����Ǝ������ݍ������܂��ߊl�ł��Ȃ�����炵���B

����̗��s�ň�Ԋ��������ꏊ�ƌ��i�������B

�@

�@

�@

�@

���������ق̗c�����S���̂��鎅�𐂂ꉺ���Ē���ߊl���H����B

�E�̎ʐ^�������ق̐����A�����Y�ނƁA�c���̎��Ɏ����̑̂𒅂�

�c���i�q���j�̉a�ɂȂ�A���Ȃ��Ȑe�̎q���ւ̈��H�H

�k���l����3���̎ʐ^�͌����T�C�g�A�܂��͊Ŕ��B�e�������̂ł��B

ܲ�ӂ���ɂ��āA���悢��ŏI�n�A������ނֈړ��B

��200km�A3����

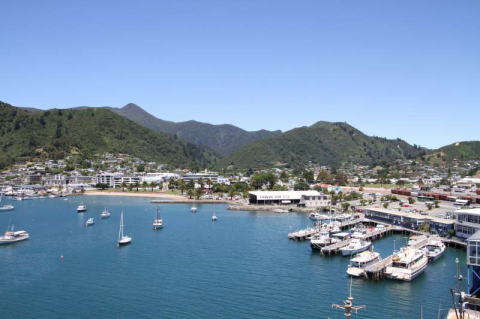

������ނ�NZ�ő�̓s�s�A�V���{����ʰ�ް��د��

������ނ̍`���i

�����Ƀe���r����������A���ɂ�X�fmas�d��

������ލ`�ɂ͖����̃��b�g���┑���Ă���B

�傫�ȃ��b�g�ɂ̓��[�_�AGPS�A�\�i�[�A�d�g���ʖ����Ȃ�

��[�d�q�@��𓋍ڂ��A�O�m�q�C���ł���N���[�U�[��

��R�W������Ă����B3�l�Ɉ�l�̓��b�g�����L���Ă���Ƃ��B

�A�����J���J�b�vKZ1�N���X��NZ���D���������b�g

���̒����i�����j��48��������A���グ�鍂��

��b�C�J�̂������̂悤�Ȍ`�Ɍ�����H�H

�`�������郈�b�g

�J���������Ƀ~�j�X�J�[�g�̂悭������NZ���l�H

�@

�@

���X�g�����ŌĂэ��݂����邩�킢������

X'mas�ŐԂ��X�q���悭�������Ă��܂��B

���̋ߕӂŗ[�H���Ƃ�A������ދ�`�Ɍ������A���̓r�ɏA���B

���s�̊T�v

| ��14�����o����11���Ԃ̔�s�A���n����5�����i���{�����P�����j�����̓z�e���Ƀ`�F�b�N�C�������̂ŁA�v��������������߂����āA�s�C�������B ���̗��s�̃L���b�`�t���[�Y�́w���C�����I�s�x�ƂȂ��Ă����̂ŁA�������C�����Ȃ̂��Ǝv���Ă������A�z�e���̃O���[�h�A�L���A�ݔ��A�H���͊m���ɍ��܂ł̃c�A�[�łȂ��ǂ����̂������B�������������Ɨ��s���ł����B ���̉Ă��j���[�W�[�����h�iNZ)�͊����āA�C�����Ȃ��Ȃ��オ��Ȃ��m���ɔ������ȁI�Ƃ��������������BNZ�͈���Ɏl�G������ƕ����Ă����̂ŁA����Ȃ�̋C���̕ω��ɑΉ����镞���̗p�ӂ͂��čs�����B ���O���̓I�]���z�[���̉e���ŁA���{�̂V�{�����������ŁA���Ă������B �����̓T���O���X�ƁA���Ă��~�߃N���[���͎��Q������������B |

NZ�̈�ʏ��

| NZ�͖�27���u�ŁA���{�̍��y��75���i3/4)�A�k���Ɠ쓇�ɕ�����A���ƂȂ����{�̖k�C���Ɩ{�B�Ɏ����悤�Ȍ`�̍��ŁA���ꂾ���ł��e�ߊ��������Ă���B �쓇�ɂ�700km�ɋy����ްݱ��߽������A3000�����̎R��19��@2000m���̎R��30�A�Ȃ��Ă���B�ō�������ϳ�ĸ����3754���B�x�m�R���킸���ɒႢ�B ���Ƃ͌��n�lϵ،�ŁA�w���ɂ��Ȃт��_��˂�������x�Ƃ����Ӗ��炵���B��ɎR���ɉ��ɂ��Ȃт��_��������A����͉_�̏���ނ���Ƃ����R���ے����Ă���B �ԓ����͂���œ��{�ƑΛ�����ꏊ�ɑ��݂���̂ŁA�C�ē~�����ƂȂ�BNZ�̉Ă̓T�}�[�^�C���łP���ԑ����Ȃ�̂ŁA�P�Q���̎����͂S���Ԃł������B �l���͖�436���l�œ��{��1/27�A�r��4500�����A����950�����ŁA�l��葽���B�l�����x�͂P�����L��������14�l�ƁA���{��1/15�A�������[�����Ă��ďZ�݈Ղ��B������ނ��ő�s�s�ŁA�ײ�������A�����݂Ƒ����B ���p��͉p��ƃ}�I����̓�A��Z��ϵƂ��܂��Z�����Ă��钿�������B �������A�����Ɏ���܂�ϵؐl�ƃ��[���b�p�l�̊Ԃɂ͑������N���Ă����B NZ��ϵ،��Aotearoa(��ñ۱�j�Ƃ����B�@ao�͉_�Atea�͔��Aroa�͒����̈Ӗ����������_�����Ȃт��n�Ƃ������Ƃ炵���BNZ�ɂ�ϵ،�̒n������������B �p��ƕ��L�������̂�����B�@ϵؐl�͐e���Ƃ������������B�@����͂��݂��ɋ��ʂ��镶���������Ă��邩�炾�B�@���Ƃ��A�݂��ɓ�����100�����{�l�A�ނ�����[���b�p�l������܂ł͂����ł������B�@���I�ɂ͐����d����M���A���S���i�₨��낸�j�̐_��M����B�����B�͑c�悪�����Ď��������݂���Ƃ���������Ƃ�B ���t�����{��Ɠ����ꉹ���g���ȂNj��ʓ_�������B �ݕ���NZ���i�j���[�W�[�����h�@�h���j�ŁA�PNZ$=64�~���炢�Y�������̃R�����g�ł́A���[���b�p��A�����J�ɍs�����͊�ŗ��ւ���A�A�W�A���ʁA�I�Z�A�j�A���ʂ͌��n�ɒ����Ă��痼�ւ���������[�g�������Ƃ������Ƃł��������A�m���Ɍ��n�̊e���Ń��[�g���������U�Q�~�`�U�S�~�Ɗ���������Ԃ�ǂ������B�@����͈���ɂȂ����B �������͈��߂�I�@�A���J���������������̂ŁA���Ԉ��݂͒��ӂ������B �d���͂Q�S�OV�Ŏ��g���͂T�OHz�A�n�̎��̌`�̃v���O���K�v�B�R���Z���g�ɃX�C�b�`�����Ă���Ƃ��낪�����B�v���O����������ŃX�C�b�`�����Ȃ��ƒʓd���Ȃ��B �d�͂�70�������͔��d�A20�����Η͔��d�A�n�M�ƕ��͂�2�����ŁA���q�͔��d�̓[���B���R�̕ی����Ɍf���Ă���NZ�ł́A���q�͂ɑ��āA���d�݂̂Ȃ炸���q�͐����͂⌴�q�͋��̓��`���F�߂Ȃ��B���Ԍn����邱�Ƃ��������ȂɎ�낤�Ƃ���ԓx�����ɋ������ł���B ��ʓI�Ƀ`�b�v�͕s�v�A���ʐ��b�ɂȂ����ꍇ�͐S�t���͋C�����ŁB �������H�͖w�ǂȂ��B�@2�Ԑ��܂���4�Ԑ��̑Ό��Ԑ��̈�ʓ��H�ŁA��������100�����ő���B�@�J�[�u�͎�O�ɕK���������x�\��������B�Ԃ����Ȃ��̂ŃX�C�X�C�����B�@�ꕔ�A�s�X�n�ŏ����a�������x�B �����_�̓C�M���X����׳��ޱ�āiRoundabout�j�����ŐM���͂Ȃ��B׳��ޱ���͌����_�ɐi�������Ԃ͒�߂�ꂽ�����Ɏ��s���������H�i�ނ̂����[�^���[�����_�Ɠ����A�����ԗ��ɑ��A���[�^���[��������ԂɗD�挠������A��������ۂ͈ꎞ��~�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����_�ł̎��̂͑�Ϗ��Ȃ��Ȃ�B�M���@�͂Ȃ��B���{�̈�ʂ̏\�������_�ƈ꒷��Z������B �Ԃ͓��{�Ɠ��������ʍs�B�@����p�鍑�̘A�����̖��c���낤�B �����Ԃ�NZ���Y�̓[���ɂȂ����B���ׂėA���Ԃœ��{�ԁA���[���b�p�ԁA�A���Ԃ��������A�ŋ߁ANZ�ł��؍��̌��㎩���Ԃ������Ă����������B �m���ɂ悭���������B�����ł��؍���Ƃ��}���ɃV�F�A���g�債�Ă���B���{�Ԃ������A�O�H�����Ԃ��ȑO�͈�ԑ����������A���̓g���^�A�z���_�A���Y�A�}�c�_�ȂNJe�Ђ������Ă���BNZ�l�͎Ԃ��ɂ��邪�A�����̂ŐV�Ԃ�蒆�ÎԂN�g�������邻�����B �S���͂��܂蔭�B�����A��Ɋό��p�A�܂��͉ݕ��A���p�Ƃ��Ďg����B���R�͎��ԓI�ɎԂ̕��������ړI�n�ɒ����邱�ƁB�s�s���ł͈ꕔ�d�Ԃ����邪�A�w�ǂ��ް��ً@�֎ԂŌ�������B�@������70�����O��B�P�����w�ǁA������Ԃ͎�v�s�s�ߕӂ����B�S���𑖂��Ԃ͉ݕ��Ԃ������B |

�K�������m��

���������Ă���q�ꂩ�I����������@�́H

�q��ɂ́A���A�r�A�n�ƍŋ߂͎��������Ă����B�r�⋍�͉��i�������Ȃ�

���܂�ׂ���Ȃ��Ȃ����������B�r�т͍����@�ۂɉ�����ĉƊi��������

���̓A�����J��I�[�X�g�����A�ő�ʂɎ��炳��Ă��āA�P���������B

�����Œ��ڂ���Ă���̂��w���x���������B���͓����H�ׂ��邵�A�Y�̊p��

������̍ޗ��Ƃ��ďd���̂ŁA�ꓪ������̒P���͗r�̂V�{�ɂȂ�

�ƕ������B�ł́A�q��Ŏ��炵�Ă���ƒ{������������@�́H

������������B

�r�͂��ƂȂ����̂ŁA�Ⴂ��ŏ\���p�𑫂��B�r�ɔ�ׂĎ��͒����͂�

�����̂ŁA����������Ȃ��ƁA��яo���������B��̔�p���������Ƃ����b�B

�u�h�E���ɂȂ��A�o����A���Ă���̂��H

�u�h�E���ɂ́A�ǂ����o���̖��A�����Ă���B�o�������ł邽�߂ł͂Ȃ��B

�o���̖�t�ɂ́A�A�u�����V�₻�̑��̖ђ��ނ��������₷���B������

�Q���͂܂��o���̖ɔ�������̂ŁA�o���̖����Ă��āA�Q��������

���n�߂�A�u�h�E�̖ɖ�U�z����������B

�o���͊Q���̃Z���T�[�ɂȂ��Ă���̂ł��B

�L���E�C�n�Y�o���h�Ƃ́H

����͌{���炢�̑傫���ŁA�H���͑މ����Ĕ�ׂȂ��BNZ�ŗL�̒��ō����A

���X�͑̏d��25���ɂ��Ȃ�傫�ȗ����Y�ށB�@�������߂āA�q��Ă���̂�

�I�X�̎d���ɂȂ�B����ɂȂ��炦�ANZ�l�̒j���ł悭�Ǝ��̐��b������l

�����ʽ�����ނƌĂԂ炵���B

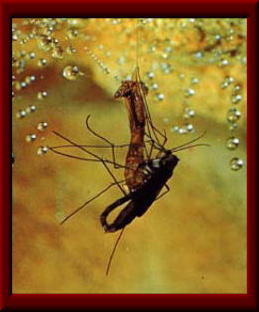

��s���Ŗڂ��悭�����Ȃ����A�������̐�[�ɕ@�E������A�Ђ��������A

�s���L�o�ʼna��T���B�n�ʂɂ�������˂�����Ń~�~�Y�⍩���̗c���A�ʎ�

�Ȃǂ�T���ĐH�ׂ�B����̗��s�ł́A�ό��p�{�ݓ��ŁA������t�]���Â�

�����Ŏ��炵�A��������y�Ɏh���ĉa��T���Ă���p�����邱�Ƃ��ł����B

���̎ʐ^�͎ؗp��������

�������̓J�����B�e���ւ̂���

����r�͂ǂ̂悤�Ɏ����Ă���̂��H

�p�h�b�N�Ƃ����͂��ɁA�܂���������B���͔w�̍��������D��ŐH�ׂ�B

���ꂪ�H�ׂ������ƁA���͂��̏ꏊ�ɗr������A�r�͋����H�c����

����H�ׂ�B�r���H�ׂ�������̃p�h�b�N�ɂ͎R�r������B�R�r�͑���

���������H�ׂ�B�����Ȃ��Ȃ��1�A2�N�p�h�b�N����u����܂��A�肪�o��

���̒��ɋ�������B���̌J��Ԃ������Ȃ�����q����B������L���y�n��

�o���o������r�������Ă���̂ł͂Ȃ��A����L���̈͂��̒��Ŏ����

�Ă���B���̑��̓y�n�͋n�Ŏ��R�ɕ��u������ԂɂȂ��Ă���B

�������A�_�n�Ƃ��Ė�Ȃǂ�����Ă���y�n�͍k���Ď���������B

�_�Ƃ͋���r��ŋ߂͎��������̂������Ă����B�@���͍��������B�������A

���͒����͂��������̂ŁA�͂��̕��̍������\����������K�v������B

����ނ̉ƒ{�������A���i�̕ϓ���C��̕ϓ��ɑΉ����Ă���B

NZ�͗������Ȃ��炵���H�@�@���́A����Ȃ��Ƃ�������́H

�@

�@

���̎ʐ^��NZ�̔z�d���A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�̎ʐ^�͓��{�̔z�d��

���d����z�d���ɂ́A�ˋ�n���Ƃ����d������ԏ�i�����Ƃ���j��

1�{�i�������d����2�A�R�{�̏ꍇ������j����A���̓d����ڒn����B

�ˋ�n���̖����͗����ɂ�鑗�z�d���H�̔j���h�����Ƃɂ���B

�Ƃ��낪NZ�ł́A�z�d���ɑS���ƌ����Ă����قljˋ�n�����Ȃ��B

�������d���ɂ��Ȃ����̂������B�@�@����͗������Ȃ�����ł���B

�d���̓R���N���[�g�������邪�A�c�ɂɍs�����Ȃ��A�ؒ�������B

���{�̓d���͖w�ǂ��S�ؓ���R���N���[�g���ɂȂ��Ă��܂��B

�j���[�W�[�����h�����O�r�[�������킯�́H

���w�Z�ɂ͕K�����O�r�[�̃|�[���������Ă���B�̗͂�b���邽�߁B

�q���̍����烉�O�r�[�ɗ͂����Ă��邩�炾�B

| �~���t�H�[�h�E�T�E���h�@���@�~���t�H�[�h�E�t�B�����h NZ�ł��t�B�����h���T�E���h�ƌĂԁB�t�B�����h�Ƃ����Ăѕ���m��Ȃ������̂ŁA�T�E���h�ƂȂ����B�t�B�����h�̓m�[���E�F�C��̌Ăѕ��ŁA�p��ɂ͂Ȃ������B �m�[���E�F�C���\�O�l�E�t�B�����h�͊C������������200k�����z���鉜�n�܂œ��荞��ł��āA���݂̊┧���s�����ꂽ���E��̃t�B�����h�B �Q�C�����Q���E�t�B�����h�����l�ł������B �����NZ���~���t�H�[�h�E�T�E���h�̓t�B�����h�ŊC�������荞��ł��邪�A���݂̌i�F�̖͗X�������āA�Z�����̂Ŕ��͂Ɍ������悤�Ɏv���B |

���s��̊��z

| �i�P�j���y�͓��{��75���A�l�����x�͖�P/�R�O�AGDP�͍����Ȃ�����炵�Ղ��B�_�Y�i�����S�ŁA���R�Ƃ��܂��܂荇 ���Ă���Ƃ�������������B�����NZ�͖L���Ȕ_�ƍ��Ƃ��Ĉ���Ɏ������鍑���Ǝv���B �i�Q�j���{�͖����ȗ��A�J���A�x�������A�s��A�����A���W�̗��j��H���Ă����B���܁A���q����Љ���}���A�ǂ������V�i���I��`���A�����ɑΏ����邩��Ȏ����ɗ��Ă���B �i�R�j���{�����ӂ������H�Ɛ��i�A�d�����i�⎩���Ԃ͎���Ɋ؍��⒆���ɂ��̒n�ʂ�D���Ă���B���̎p�͊C�O���s�����邽�тɔ��Ŋ�����悤�ɂȂ����B�z�e���̋q����r�[�̃e���r��Sony��Panasonic����T���X���ALG�ɑ���A�����Ԃ͋}���Ɍ���i�q�����_�C�j�������Ă��Ă���B ����͐��\�N�O�A�A�����J�ɓ��{���i���h���h���A�o����A���ɃA�����J�̓d�C���[�J�ł�����RCA�A���g���[���A�Ȃǒ��L�����[�J���쒀���ꂽ���Ǝ��Ă���B ��`�⒬�������Ă�Samsung�ALG�̍L�������₽��Ɩڂɂ��B����͎���̗���Ȃ̂�������Ȃ����A��X�Ƃ��Ă͕��u�ł�����̂ł͂Ȃ��B �i�S�j���{�́A�f���炵�����̂�����ɑf���炵������悤�ȓw�͂�l��{����Ă����B���Ƃ��A���{�̔_�Y���A���ɉʕ��ނ͂ǂ̍��ɍs���Ă��A���{�̉ʕ�����Ԃ����������A���͑傫���āA�����ڂ����ꂢ�ł���BTPP�͓��{�̔_�Ƃ��_���ɂ���ƌ����邪�A���{�̔_�Y���قǔ����������̂͊C�O�Ŗ��킢�A�������Ƃ��Ȃ��B �i�T�j���ɁA���{�̃����S�A�C�`�S�A�~�J���Ȃljʕ��ނ͔�ނ̂Ȃ����������ł���B �@�@����Ȃ���{�̔_�Y�����ǂ̂悤�ɐ��E�e���̓X�ɉ^�сA���q����̌��܂� �@�@�͂��邩�A���̃C���t���̎d�g�݂�����K�v������B �@�@�_�Ƃ����I�Ƃ�����`�������]���ǂ��菥���Ă��Ă�������͌�����Ȃ��B �i�U�j�H�Ɛ��i�̓f�W�^�������i��ŁA�ǂ��ł����i���ō����\�̐��i�����鎞��ɂȂ��Ă��܂����B�i�����Ă��������\�������悤�j�t���e���r�̉t���\���͂ǂ����甃������āA�e���r�ɑg�ݗ��Ă�Γ����悤�ɂ��ꂢ�ɉf��B �u���E���ǃe���r�̎���́A�u���E���ǂ��掿�����肵�Ă����̂Ńe���r���[�J�e�Ђ̓u���E���ǍH������O�Ŏ����Ă����B�t�Ƀu���E���ǍH��������Ȃ��悤�ȃe���r���[�J�͈ꗬ�ł͂Ȃ������B�u���E���ǂ̏o���s�o���ŁA�掿�������M�������傫�����E���ꂽ�B�����ɍ��x�ȊJ���Z�p����Z�p�⌻��̃m�E�n�E�����Â��Ă����B���܁A�t���e���r��v���Y�}�e���r�́A�\�����ǂ��̃��[�J����d���悤�����掿�ō��i���ȃe���r�����鎞��ɂȂ����B�\����K���������Ђō��K�v���Ȃ��Ȃ����̂ł���B���̗��R�́A���ׂ��w�f�W�^�������ꂽ���i�E���m�Â���x�Ƃ��������̐i���ł���B �i�V�j�����������i�E�H�Ɛ��i�i�d�����i�⎩���Ԃ����̑��A�l�X�ȏ��i�j�̓f�W�^���Z�p�̓�����A���������m�E�n�E�������Ȃ��Ă�����ɍ��i���ȏ��i�����E���Ő����ł���B�����i���̏��i������̂����ӂ��������{�̗D�ʐ������炢�ł���B �i�W�j���̂悤�ȍH�Ɛ��i(���i)�Ɣ�ׂāA�_�Y���͎��R��ɍ�鏤�i�ł���B���{�ł̓n�E�X�͔|�������Ă������A�܂��܂��嗬�͘I�n�͔|�������BNZ������āA���̍��̔_�Ƃ͎��R�̒��ő��Â��Ă���B���̍��͍�����傫�Ȕ��W���Ȃ���Τ���ނ��Ȃ����낤�B �i�X�j��X���{�͔_�ƍ�����}���ɍH�ƍ��Ƃ��Đ��������߂Ă����B�������A�f�W�^���Z�p�͉ߋ��̃��m�Â���̃m�E�n�E��K�v�Ƃ��Ȃ��Ȃ����B���N�ςݏグ�Ă������{�̂��ƌ|�����̗������������B���{�͑��}�Ɏ��̎藧�Ă��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �i10�j���̉��̈�́A���{�̍����i���̔_�Y���𐢊E�̕x�T�w�̊F����ɔ����Ă��炤���Ƃ��Ǝv���B�_�Y���͑N�x�����������A���n���Ă���Z���ԂɓX���ɕ��ׂ��邩���������B�����̗��ʃC���t���͑傫�����P����Ă������A���E���ɒZ���Ԃŏ��i�������ł��邩���ʃC���t�����\�z���邱�Ƃ����߂���B���E�̕x�T�w�ɑ��A���{�̑f���炵���ʕ���͂�����Αf���炵�����ƂɂȂ�B |