スペイン国旗 ポルトガル国旗

ルフトハンザドイツ航空で行く!

情熱のスペインと哀愁のポルトガル周遊 10日間

出発日 2015年6月19日(金)~帰国日 2015年6月28日(土)

スペイン国旗 ポルトガル国旗

| 昨年は、都合で海外旅行はしなかったので、約一年ぶりに再開した。 ルフトハンザ航空、フランクフルト行き、午前10時15分発。 2時間前の集合だから、8時15分厳守になっている。いつものルートなら、JRで京橋駅に出て、環状線で関空快速に乗り、天王寺経由で関空に向かう。 8時15分厳守となると、始発のバスに乗っても、10分ほど遅れることになるので、道中の万一のアクシデントなども考え、少し早い目に着きたいので、タクシーを呼ぶことにした。 星田駅周辺のタクシーは星田交通が取り仕切っているので、電話をすると、営業は7時からということで断られた。この近辺には、他にトンボ交通があり、以前から早朝の出発時に使っていた。そこでトンボ交通に電話をすると、早朝6時は予約で満杯ということで、こちらも断られた。 最近、タクシーはあまり乗らない人が増えているので、いつでも頼めば乗れるという感覚でいたが、現状はそうではないことに気がついた。タクシー会社は早朝の客の少ない時は始業時間を遅らせたり、車の台数を制限して、無益な競争を避け、儲けることに徹しているらしい。何事も儲けるためには大変だ! 『さて、どうしようか』と考えた挙句、最近、京阪電車各駅に進出して大変評判がいいという第一交通タクシーさんに電話してみた。電話口に感じの良い男性の声で、こちらの要望に即OKを頂いた。 この話は出発前日の出来事。もし、当日の朝、こういうことになれば、少々あわてたと思う。何事も早めに手を打っておくことが大切だと改めて感じた。 実は、第一交通さんには、知り合いの方が運転手として勤めているので、第一交通さんの経営方針や、運転手教育等について話を聞いていた。確かに、迎えに来た頂いた方は、タクシー運転手というより、何かサービス業の仕事をされているような態度で、物腰の大変柔らかな方が自宅まで迎えに来てくれた。迎えの時刻もジャストタイミングでした。 (後ほど、知り合いの運転手の方に聞いた話ですが、迎車時は、5分~10分前に、お客様の家の前を通過して、場所を確認し、時間が来れば迎えに上がる、ということでした。全くそのとおりされていました。おかげさまで、無事に電車に乗った。 今回は、JR新今宮から南海電車に乗り換えて、南海急行で関空駅に向かった。 関空に着くと、この時間帯にも関わらずたくさんの人が行き来している。話し声を聞くとどうやら中国人が多い。日本人より、中国人の方が多いように感じた。 この現象は、今、日本中、どこに行ってもやたらと中国人や、韓国人や、インドネシア人や東南アジア各国からの観光客が急増している。 月に一度、東京に出張するが、定宿に使っている東横インも、日によっては外国人に占領され、朝食時にはロビー内が外国に行ったような印象すら受けることがある。 東横インのようなビジネスホテルですら、外国人が増えてきた。日本観光の人気は非常に上がっていると聞いているが、どこの温泉地やデパートや量販店に行っても、外国人、特に中国人が目立つようになった。 前置きが長くなったが、スーツケースはクロネコ宅急便で前々日に送っているので、クロネコ・カウンターで受け取り、JTB団体受付カウンターに行き、初めてこのツアーの添乗員さんと顔を合わせる。今回の添乗員さんは、大崎さんという小柄で、明るく大変感じのよい方だった。いつものように一通りの説明を受けてから、スーツケースを航空会社のカウンターに預けた後、機内持ち込み手荷物のセキュリティ検査を受けて、出国手続きをし、搭乗ゲートに向かった。このツアーは33名と添乗員さんの34名になる。 今回の搭乗機は、ボーイングB747-400ジャンボ機で、ルフトハンザはまだB747を飛ばしている。さあ、これからフランクフルトに向けて、約11時間半の長いフライトが始まる。 現地着は、14時半過ぎである。 約半日のフライトは予定より早く着いた。フランクフルトで乗り継いで、スペインのバルセロナにゆくのだが、トランジットという流れではなく、フランクフルトで入国手続きをし、再度、手荷物検査、セキュリティを受け、バルセロナに向かう。 さて、同じくルフトハンザ航空で、フランクフルトを16時5分に出発し、バルセロナには18時5分着、ちょうど2時間のフライト。飛行機はエアーバスA321-200の双発機に変わった。 特に何事もなく、無事にバルセロナに到着した。その後、ホテルにチェックイン。 時差は、現地がサマータイム中なので、7時間。夜は10時頃まで明るい。 長旅の疲れを休めるため、早く就寝。いよいよ明日から観光が始まる。 |

|

| 6月19日(金) |

|||||||||||||||||

| 関空からフランクフルト経由、バルセロナへ移動 | |||||||||||||||||

関空出発ゲート表示 No.13ゲート フランクフルト行き LH741 |

搭乗機B747-400、慌ただしく出発準備中 |

||||||||||||||||

フランクフルト乗り換え バルセロナ搭乗ゲート |

フランクフルトで、乗り換えの時間待ち |

||||||||||||||||

ホテル着 バスから降りる一行 |

ホテルの室内から庭を見る |

||||||||||||||||

|

道路に黄色の花が散らばっていた |

||||||||||||||||

| 6月20日(土) |

|||||||||||||||||

| バルセロナ | |||||||||||||||||

観光開始、現地ガイドから注意などを聞く一行 モンジュイックの丘 |

丘からのバルセロナ市街の展望 |

||||||||||||||||

世界最大のクルーズ船が停泊中。 船というより巨大な建造物・マンションのようだ! 他に、大型船が2隻が停泊していた。さすが地中海 一度は、こういうクルーズ船に乗ってみたいな! |

聖家族教会付近 (この画面は空撮のもの) |

||||||||||||||||

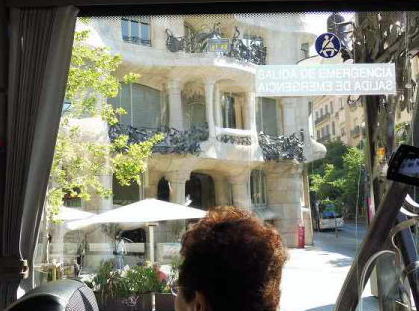

ガウディが設計した民家; カサ・カルベ(車窓) |

ガウディが設計した民家: カサ・バトリョ(車窓) |

||||||||||||||||

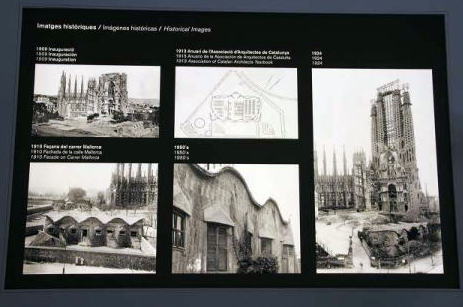

| サグラダ・ファミリア(聖家族)教会 2010年11月7日、ローマ法王ベネディクト16聖がミサを行い、正式に聖堂として認められた。 現在の設計責任者は9代目、当初完成には300年かかるとされていたが、正式な聖堂としての 認可や、ITの導入や、世界遺産登録などの追い風で、資金調達が大幅に改善し、現在は 資金が確保され、工事は急ピッチで進んでいる。観光客もスペインでNO.1 の観光スポット。 しかし、スペイン人の国民性、スペイン人気質から本当に2020年完成できるか?疑問もある。 |

|||||||||||||||||

聖家族教会(サグラダ・ファミリア)見学が始まる 3ブロック手前で、バスを降り、徒歩で教会に近づく |

次第に巨大な姿が現れる、現在、塔は8本完成、 最終は18本になる。完成予定は2026年。 ガウディ死後、100年目にあたる。 |

||||||||||||||||

従来の教会というイメージが壊れる強烈な外観 右の果物を積み上げた塔は何を意味する?⇒ |

|

||||||||||||||||

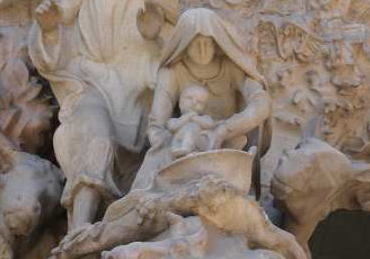

正面入り口の上部の彫刻 |

聖母マリアがキリストを入浴させている彫像 |

||||||||||||||||

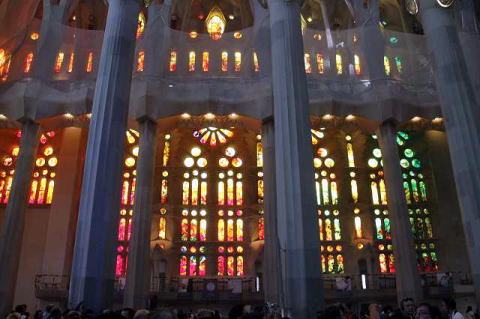

内部は広々していて、カメラ、ビデオ撮影自由 正面に向かい左手は暖色系のステンドグラス |

正面に向かい右手は寒色系のステンドグラス この色のグラジュエーションは素晴らしい |

||||||||||||||||

| 教会のステンドグラスは、文字が読めなかった 人々にキリストの誕生から復活までのストーリを 絵で見せる教材的な意味合いがあった。この聖堂の窓は美術的な模様で構成されている。 |

|||||||||||||||||

ステンドグラスの色は赤から橙、黄色と変化している |

反対側は黄緑から緑、青、紫と変化させている 反対側は黄緑から緑、青、紫と変化させている |

||||||||||||||||

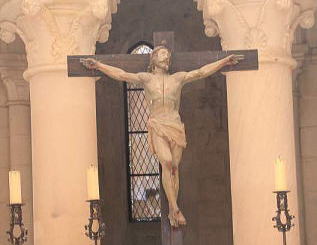

正面、祭壇に吊るされた空中に浮かぶキリスト像 |

手と足に釘を打たれた十字架のキリスト |

||||||||||||||||

この雰囲気はお祈りするという環境でない! 巨大な光の織りなす建物だ! |

天井は不思議な構成になっている |

||||||||||||||||

この教会の建設スタート当時からの説明看板 |

地下室で信徒がミサ曲の練習中だった 地下室で信徒がミサ曲の練習中だった |

||||||||||||||||

|

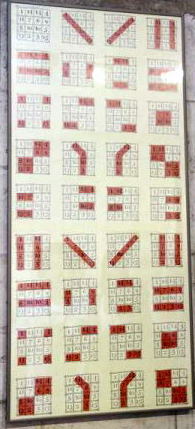

不思議な数字マス タテ・ヨコ・ナナメなど足すと、全て33になる |

||||||||||||||||

| マドリードに移動 昼食後、スペインの新幹線AVEに乗り、マドリードに移動。最高時速は300km。 日本の新幹線は、250km~300kmで常時走るが、AVEは平均時速は遅い。 160km~250km程度で、300kmはほんのわずかの時間だけだった。 バルセロナーマドリード約500kmを約3時間で走る。バスなら5時間ぐらいか。 |

|||||||||||||||||

市が経営するレンターサイクル。リース。 年間契約だが、収支は大赤字だそうだ。 お役所仕事はどこもうまくゆかない。 |

街中のロータリー交差点に建っている彫像 街中のロータリー交差点に建っている彫像こういう彫像が至る所にある |

||||||||||||||||

ホームで列車を待つ一行 |

スマートなAVE列車が入線 |

||||||||||||||||

日本の新幹線より室内は狭い 2席-2席、全席座席指定 |

車内の時速表示板 最高時速は、瞬間302kmだった。 ほとんどの区間は200km前後で走行した 駆動方式は前後の機関車、客室内は静か 架線電圧;交流2万5千ボルト(日本も同じ) ドイツの技術を導入している。 |

||||||||||||||||

| 6月21日(日) | |||||||||||||||||

| トレド (世界遺産 ) マドリードより約70km |

|||||||||||||||||

旧市街地の素晴らしい眺望 下を流れるのは、タホ川 |

古代ローマ時代の遺跡 |

||||||||||||||||

高台に登るにはエスカレータを乗り継ぐ。 |

高台に着き、狭い道を歩く |

||||||||||||||||

古い町並み、極端に狭い道 |

|

||||||||||||||||

サント・トメ教会入り口 エルグレコの作品が掲示で有名、撮影禁止 グレコの傑作「オルガス伯爵の埋葬」が有名、 天上界と地上を見事な構成で描いている。 |

当地のお菓子(餃子の形もある) |

||||||||||||||||

狭い道路越しに大聖堂(カテドラル)が見える 高さが90mの鐘楼 |

堂々とした大聖堂 |

||||||||||||||||

大聖堂正面 |

|

||||||||||||||||

どこも狭く、石畳の道路 こういう道路に車が入ってきて、通過する。 |

古代ローマが建設したアーチ式水道橋 |

||||||||||||||||

金糸を埋め込む象嵌(ぞうがん)職人 見事な皿、置物 結構高価な商品 |

|||||||||||||||||

| マドリード マドリード市内観光 プラド美術館には、ゴヤの「裸のマハ」「着衣のマハ」や、エルグレコの「胸に手をおく騎士」 ベラスケスなどプラドの三大巨匠が有名。館内写真禁止のため写真なし。 |

|||||||||||||||||

プラド美術館 |

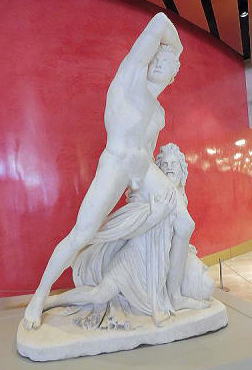

ロビーに置かれた彫像(撮影可) |

||||||||||||||||

スペイン広場 |

王宮 |

||||||||||||||||

| 6月22日(月) |

|||||||||||||||||

| ラマンチャ地方 丘に風車群が並び立つ、ドン・キホーテの舞台になった村 乾燥地帯で、オリーブやブドウ畑が広がる広大な土地。 |

|||||||||||||||||

|

この村の教会の塔に、コウノトリの巣があった。 途中の送電線鉄塔にも、たくさんの巣を見た。 |

||||||||||||||||

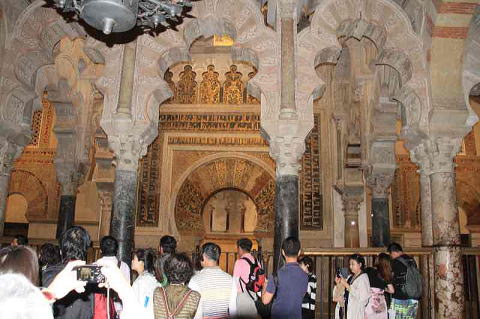

| コルドバ(世界遺産) かつては、イスラムの中心都市として繁栄。紀元前、古代ローマ帝国が建設した街。 10世紀イスラム統治で全盛期を迎え、人口は100万人に及んだヨーロッパ最大の街。 イスラムの遺産であるメスキータは、レコンキスタ(キリスト教再征服)により、内部が 一部改修されたが、イスラムの彫刻や、文化は残されている不思議な遺産である。 |

|||||||||||||||||

ローマ橋 古代ローマ帝国が建設した橋。 ヨーロッパいたるところにこういう橋や水道橋が 残されている。古代ローマ人の土木建築技術の 高さ、優秀さが分かる。 |

ローマ橋の広々とした歩道 ローマ橋の広々とした歩道橋の中央部の欄干にマリア像があった。 以前は車も通行したが、今は人のみ |

||||||||||||||||

メスキータの門 |

メスキータの正面 |

||||||||||||||||

メスキータ 左の塔 |

メスキータ 庭の鐘楼 |

||||||||||||||||

メスキータの内部の850個の馬蹄形アーチ 馬蹄形アーチが広がる世界最大級のモスク |

キリスト教徒が聖堂として転用した |

||||||||||||||||

アラベスク模様やモザイクが素晴らしい天井 |

イスラムの祭壇には偶像はない! イスラムの祭壇には偶像はない! |

||||||||||||||||

イスラムの彫刻と、キリスト教の彫刻の調和 |

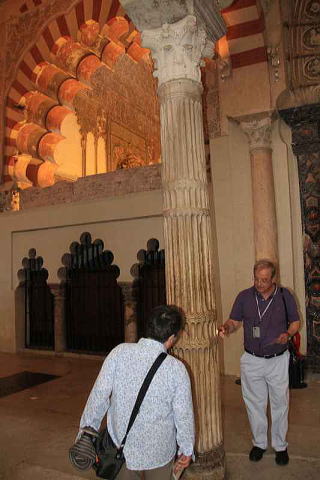

この大理石の柱は、光を通過させる。 現地ガイドがLEDランプで照らしている。 |

||||||||||||||||

黒檀をふんだんに使った見事な彫刻の椅子 |

元の天井に使っていた垂木、 一本、一本に細かな彫刻が施されている |

||||||||||||||||

現在、キリスト教の教会、祭壇 |

後部の立派なパイプオルガン |

||||||||||||||||

| 花の小径の散策 | |||||||||||||||||

狭く、両側の家に飾られた花 |

狭い道路の隙間から塔が見える |

||||||||||||||||

| グラナダ にバス移動 (車窓風景) | |||||||||||||||||

途中の高速道路脇に巨大な黒毛牛が出現 これは看板だった! |

移動途中のトイレ休憩、土産物店 古い馬車が置かれていた |

||||||||||||||||

黄色の絨毯を期待してこのシーズンに決めた。 見渡す限りのひまわり畑 ジャストシーズンのはずだったが、今年は既に 花は咲き終わり、実り始めていた! 残念! |

何時間走っても、延々と続くオリーブ畑とブドウ畑 何時間走っても、延々と続くオリーブ畑とブドウ畑途中の丘に古城が点在する。 その周囲に部落(村)が広がっている。 この大量のオリーブはどうして収穫するのか? |

||||||||||||||||

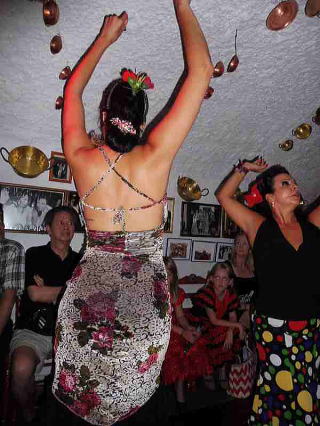

| グラナダ 夕食後、フラメンコショーと夜景 |

|||||||||||||||||

数名のダンサーが狭い部屋でフラメンコを踊る |

観光客の子供も促されて、踊っていた。 服装も真っ赤で、そのつもりだったのかも! なかなか様になっていた! 右側の写真 |

||||||||||||||||

アルハンブラ宮殿のライトアップ |

アルハンブラ宮殿のライトアップ |

||||||||||||||||

| 6月23日(火) | |||||||||||||||||

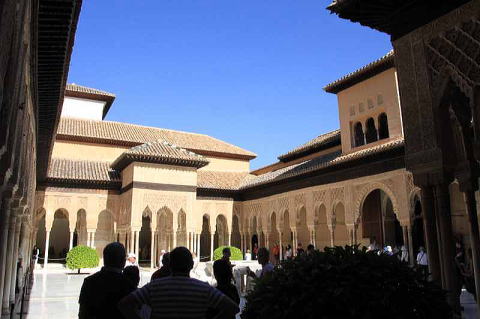

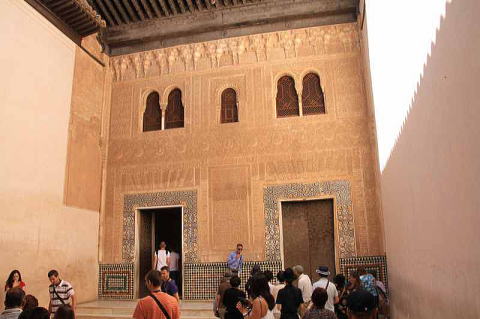

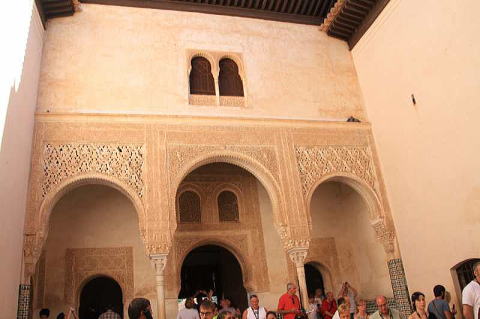

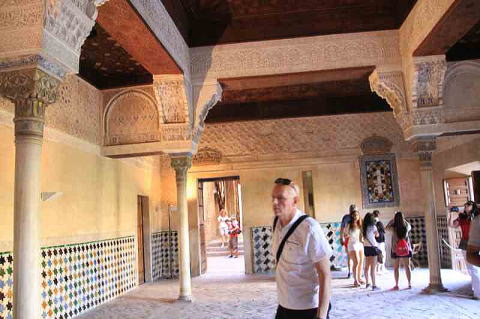

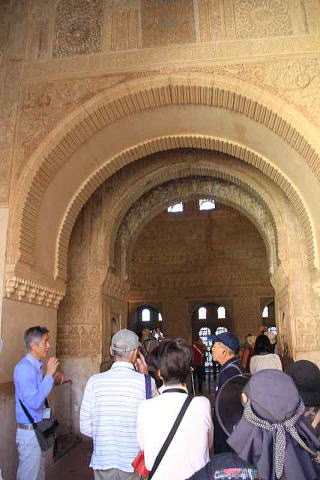

| アルハンブラ宮殿 8世紀から15世紀まで、イスラムが統治した象徴的な古都、 1492年、レコンキスタ(キリスト教徒による国土回復運動)に負け、 イスラム王がこの地を去った。しかし、イスラムの文化はこの地に 深く根付いた。雨が少ないこの地で、庭園には水を豊富に使う池や 噴水が施されている。これは20kmほど離れた山(雪解け水)を水道 として引いてきている。豊かな富と権力の象徴であった。 |

|||||||||||||||||

中庭を眺める |

素晴らしい精緻な彫刻で埋め尽くされている |

||||||||||||||||

建物内に無数の細かな彫刻が刻まれている |

宮殿内部の一室 |

||||||||||||||||

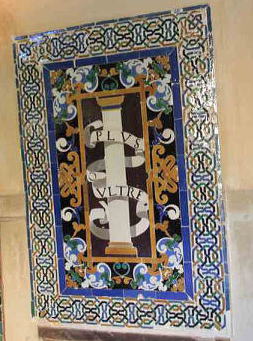

見事な彫刻とタイル模様 |

中庭 |

||||||||||||||||

タイル 見事な模様 |

|

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| ヘネラリーフェ庭園 14世紀に建造された夏の離宮 緑豊かな庭園は別世界の様相を呈している。 水をふんだんに使った庭園で、夏の涼を生んでいる。 |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

水を湛えた池 |

糸杉の庭園 糸杉の庭園 |

||||||||||||||||

モザイクが綺麗な歩道 |

糸のような噴水と紫色のブーゲンビリア 糸のような噴水と紫色のブーゲンビリア |

||||||||||||||||

庭園と建物の調和 |

上の写真の反対側から撮った |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| ミハス 展望台からの眺望。眼下に地中海、乾燥した大地が広がっている。 |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| 6月24日(水) | |||||||||||||||||

| セビリア スペイン広場 |

|||||||||||||||||

20世紀の建物とは思えない雰囲気を持つ |

1929年万博会場として建設された |

||||||||||||||||

ゆったりとした構成の広場 |

スペインの歴史がタイルで描かれている スペインの歴史がタイルで描かれている |

||||||||||||||||

| セビリア 世界遺産;大聖堂 |

|||||||||||||||||

狭い通りを抜けると、眼前に大聖堂の鐘楼が 突然現れる! 右の写真 |

|

||||||||||||||||

大聖堂の鐘楼 |

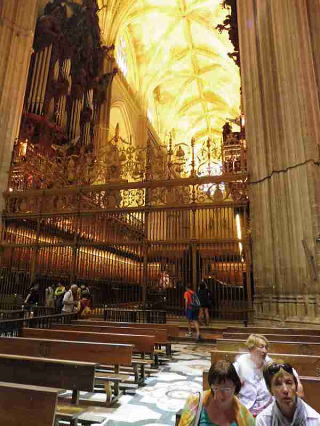

豪華な外観を誇る大聖堂 規模は、ローマのサン・ピエトロ寺院、ロンドンのセント・ポール 大聖堂に次ぐ世界第3位の規模。 |

||||||||||||||||

大聖堂の方にさらに進む |

大聖堂の巨大な大理石の柱 大聖堂の巨大な大理石の柱 |

||||||||||||||||

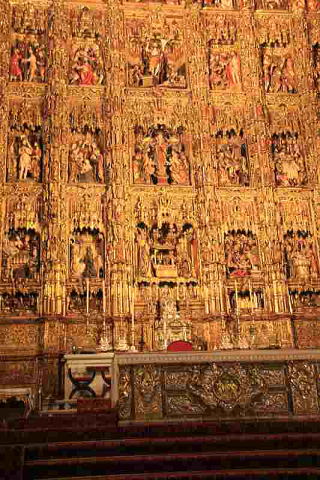

祭壇は鉄格子でシャットアウトされる。 純金箔で埋め尽くされた黄金の輝き。 |

金の使用量は、2トンとも言われている。 目を見張る黄金の祭壇 |

||||||||||||||||

|

黄金に輝くキリスト 黄金に輝くキリスト |

||||||||||||||||

聖アントニオの礼拝堂 上に「聖アントニオの軌跡」が掛かっている |

大聖堂の礼拝室 |

||||||||||||||||

| ポルトガル エヴォラへ移動 コルク樫は、植栽してから収穫できるまで何十年もかかる。 短期はブドウ、中期はオリーブ、長期はコルク樫という農家の取り組み |

|||||||||||||||||

コルク樫の幹を剥いで収穫、 剥いだ直後は茶色になっている。 しばらくすると、真っ黒に変わる。 収穫は9年から10年に一度行う。 |

この地方は、乾燥に強いコルク樫が多い。 自分の為には、ブドウを、 子の為には、オリーブを、 孫の為には、コルク樫を、 |

||||||||||||||||

つがいのコウノトリと、巣 |

乾燥した大地、地平線が続く 乾燥した大地、地平線が続く |

||||||||||||||||

| エヴォラ 世界遺産;エヴォラ観光 |

|||||||||||||||||

コルク樫の剥いだ皮 この地は、コルクの生産高は世界一 |

コルクを加工して作った商品(グッズ) コルクを加工して作った商品(グッズ)栓、バッグ、靴、コート、敷物、断熱材など |

||||||||||||||||

ディアナ神殿(古代ローマ時代の建造物) 30本の柱の内、現存は14本、コリント様式、 向こうに見える白いた建物はロイオス教会 |

ジラルド広場 ジラルド広場 |

||||||||||||||||

ジラルド広場 |

日本人彫刻家 北川晶邦氏の作品 テーマ「波立つ海の中に光る満月」 |

||||||||||||||||

| 6月25日(木) | |||||||||||||||||

| アルコバサ | |||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

修道院に向かう |

アルコバサ修道院 |

||||||||||||||||

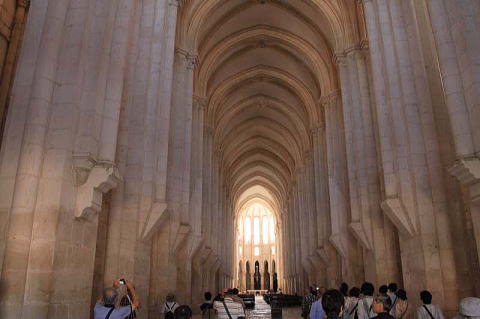

修道院内部の荘厳な雰囲気 |

主礼拝堂の十字架のキリスト像 質素、禁欲的な精神に沿い、彫刻などはない。 |

||||||||||||||||

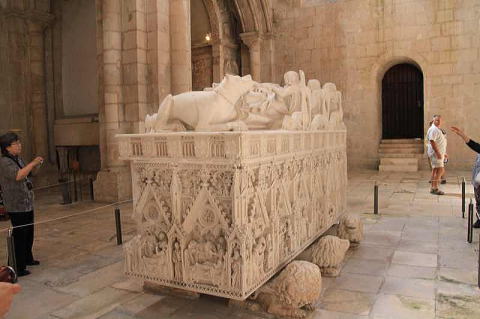

ペドロ1世の石棺 6頭のライオンに支えらている |

イネス・デ・カストロの棺 キリストの生誕から復活までを刻んでいる |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

素晴らしいアズレージョ |

中庭を眺望する |

||||||||||||||||

賛美歌が聞こえてきたので、部屋に入ると、 カウンターテナーの男性2人が歌っていた。 あまりに完璧な声だったので、不可思議だ。 |

ドン・ディニスの回廊 ドン・ディニスの回廊14世紀初頭に造られ、「沈黙の回廊」とも 呼ばれる。回廊から鐘楼が見える。 |

||||||||||||||||

厨房の巨大な煙突(左)と浴室(右) |

広々した食堂と説教台 左に階段があり、食事中に聖書を朗読した。 修道士の太り過ぎをチェックする狭い扉口がある。 |

||||||||||||||||

| ナザレ 大西洋海岸の街;プライア地区 |

|||||||||||||||||

バスを降りて、海岸通りを進み、レストランへ 写真は逆方向に写した。 |

風は強く、白波が立つ大西洋 |

||||||||||||||||

甲羅干しの男女 黒く日焼けすることが、夏の過ごし方 |

左の奥の白い円錐形の家が昼食場所 メインは、ご当地の「イワシ料理」 結構美味しかった。 |

||||||||||||||||

| ナザレ 崖の上の街;シティオ地区 |

|||||||||||||||||

海岸から、崖を見上げると、岩が突き出している。 |

崖の上から、見下ろすと海と浜と街が広がる |

||||||||||||||||

メモリア礼拝堂 小さな小屋の礼拝堂 |

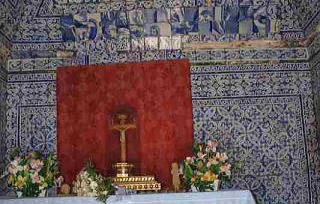

メモリア礼拝堂の内部 アズレージョで埋め尽くされていた |

||||||||||||||||

崖の下に広がる大西洋 |

崖の下に広がる町並み |

||||||||||||||||

ナザレ教会 ナザレはイスラエルの地名、8世紀に西ゴート王 ロドリゴがロマノという僧を伴にここまで来たが、 その僧が持っていたマリア像が遥かイスラエルの ナザレから携えたものだっとことに由来する。 |

教会内部、祭壇を見る |

||||||||||||||||

ロマノ僧ゆかりの聖母マリア像 |

礼拝堂 祭壇を背にして逆向きに撮影 |

||||||||||||||||

| オビドス 色とりどりの花で彩れた小さな城壁に囲まれた街 ローマ時代に海から敵の侵入を防ぐため、砦が築かれた。 |

|||||||||||||||||

街の入口、メインゲート 敵の侵入を防ぐため、ジグザグになっている。 天井がアーチ式の通路は、アズレーションが 貼られている。 そこに黒いマントのカラスの 姿をしたショーマンが立っていた。右の写真⇒ |

|

||||||||||||||||

メインゲートをくぐると、街が見える。 |

メイン通りは、左手のディレイタ通り メイン通りは、左手のディレイタ通り |

||||||||||||||||

通りにはブーゲンビリアがきれいに咲いていた |

たくさんの土産物店が立ち並んでいる |

||||||||||||||||

私立博物館? |

サンタ・マリア教会・広場 サンタ・マリア教会・広場 |

||||||||||||||||

|

綺麗な花が咲き誇っていた 綺麗な花が咲き誇っていた |

||||||||||||||||

ポザータ・ド・カストロ ホテル 15世紀の城を改修したポザータ |

ポザータホテル前の広場の木陰で小休止 ポザータホテル前の広場の木陰で小休止直射日光はキツイが木陰は涼しい。 |

||||||||||||||||

広場からの眺望、一面のぶどう畑 |

小さな綺麗な町並み 小さな綺麗な町並み |

||||||||||||||||

狭い砦の回廊を歩く |

この回廊から落ちて死んだ人がいる この回廊から落ちて死んだ人がいる |

||||||||||||||||

砦の回廊がよく見える 背が高い建物が入門してきたゲート |

小さな花が可愛い 小さな花が可愛い |

||||||||||||||||

| 6月26日(金) |

|||||||||||||||||

| ロカ岬 広大なユーラシア(ヨーロッパ)大陸の最西端の地、 北緯38度47分、西緯9度30分、海抜140m、 |

|||||||||||||||||

石碑が立っている。 |

ロカ岬灯台 ロカ岬灯台 |

||||||||||||||||

石碑 |

「ここに地果て、海始まる」 ポルトガル詩人;カモンイス |

||||||||||||||||

|

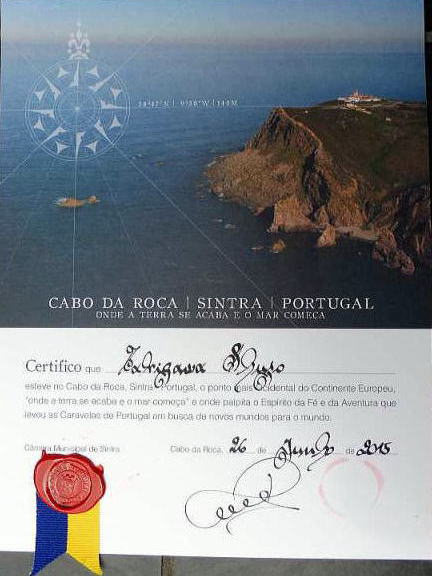

ロカ岬に行ったことを証する証明書がもらえる。 証明書 No.031942 ポルトガル国シントラにあるロカ岬に到達された ことを証明します。ここは、ヨーロッパ大陸の最西端 に位置し、「陸尽き、海はじまる」と詠われ、新世界 を求め、未知の世界へとカラベラ船を繰り出した 航海者たちの信仰心と冒険魂が、今に尚、脈打つ ところです。 という意味で、9カ国語が裏に表示されています。 証明書の左下のリボンの赤い部分は、 溶かしたロウに、判を押したものです。 サインは、氏名と日付と発行者で、独特の書体です。 |

||||||||||||||||

簡単な防護柵があるだけ! 乗り越えると、奈落の状態 |

|

||||||||||||||||

| シントラ 世界遺産 リスボンから西約28km、バイロンが「この世のエデン」と称えた。 |

|||||||||||||||||

王宮前広場からの眺望 |

ムーアの城跡 ムーアの城跡7~8世紀にムーア人により築かれた城あと。 1147年にエンリケス王により落城、その後、 修復されたが、現在は廃墟の状態になっている。 |

||||||||||||||||

王宮 イスラム京都が残した建物をディニス王が居城とし、 14世紀にジョアン1世が増改築した。 2本の煙突が造られた。 |

|

||||||||||||||||

27羽の白鳥が違ったポーズで描かれている。 |

天井絵の白鳥の姿 |

||||||||||||||||

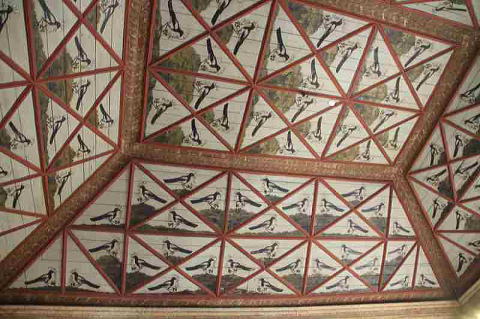

天井にカカサギが描かれたカササギの間 |

カササギの天井絵 |

||||||||||||||||

地球儀、黒檀の調度品 |

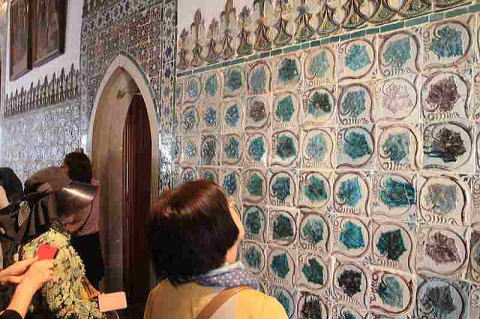

アズレーションで埋め尽くされた壁 アズレーションで埋め尽くされた壁 |

||||||||||||||||

豪華なタペストリー |

天井に豪華な紋章 |

||||||||||||||||

紋章の間 |

紋章の間 紋章の間 |

||||||||||||||||

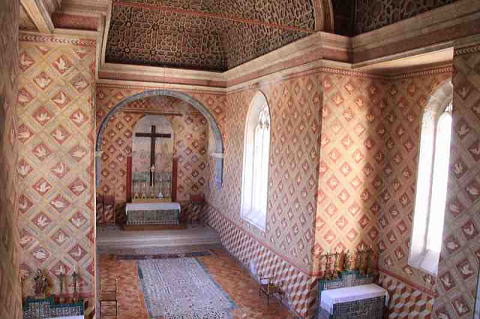

お祈りの間 |

王の寝室 王の寝室 |

||||||||||||||||

厨房 |

牛や豚を丸焼きする回転串と鍋 牛や豚を丸焼きする回転串と鍋 |

||||||||||||||||

| リスボン ジェロニモス修道院 |

|||||||||||||||||

ジェロニモス修道院 エンリケ航海王子とヴァスコ・ダ・ガマの偉業を称え、 マヌエル1世が1502年に着工し、100年かけて完成。 |

|

||||||||||||||||

|

食堂 アズレーシュンは18世紀のもの。 |

||||||||||||||||

カモンイスの石棺 |

ヴァスコ・ダ・ガマの石棺 ヴァスコ・ダ・ガマの石棺 |

||||||||||||||||

回廊と中庭 |

回廊と中庭、ライオンの噴水 回廊と中庭、ライオンの噴水 |

||||||||||||||||

| ベレンの塔 | |||||||||||||||||

マヌエル1世の命で1515年に着工、1520年完成 テージョ川を行き交う船の監視、 |

マヌエル様式の優雅なテラス 船の通航関税の徴収、灯台などの役割を果たした |

||||||||||||||||

| 発見のモニュメント | |||||||||||||||||

ヨットハーバの向こうに聳える巨大なモニュメント |

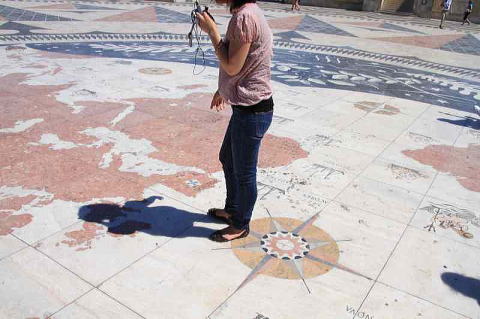

広場に大理石の世界地図が埋め込まれ、 広場に大理石の世界地図が埋め込まれ、発見年号が記入されている。 |

||||||||||||||||

正面からは、十字架のイメージ 内部にエレベータが設置、高さは、52m |

エンリケ航海王子の500回忌を記念して建造。 帆船がモチーフ、先頭がエンリケ王子。 |

||||||||||||||||

ヴァスコ・ダ・ガマ、マゼラン、ザビエルなど |

モニュメントの両側に彫刻された人々 |

||||||||||||||||

| アルファマ地区 リスボンで一番古い街並み、迷路のような路地、白壁の家々はかつての イスラムの影響を強く残している。壁にはいたるところに落書きがあり、 お祭りの後の飾りテープが残されていた。 |

|||||||||||||||||

狭い路地を歩いて見学する |

共同洗濯場があり、男性が一人洗濯していた。 |

||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| リスボン市内 | |||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

リスボンのへそ(中心) ロシオ広場 |

初代ブラジル国王 ドン・ペドロ4世の銅像 |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

ローマ時代の水道橋 |

ローマ時代の水道橋 ローマ時代の水道橋 |

||||||||||||||||

4月25日橋 1966年に開通した全長2,277mの吊橋 上段は車、下段は鉄道、当初は1段であったので、 風の影響が強かった。2段構成にして安定した。 このテージョ川の対岸に、クリスト・レイが建つ。 高さは、110m、キリスト像は28mもある。 |

ポルトガル国旗 風にはためいていた。 大航海時代の活力を蘇らせて欲しいものだ! |

||||||||||||||||

| 6月27日(土) | |||||||||||||||||

フランクフルトで出発準備中 B747-400 |

出発待ちのツアーの皆さん お疲れ様でした。 |

||||||||||||||||

| 6月28日(日) | |||||||||||||||||

終始笑顔で、さわやかな感じの添乗員、大崎さん お世話になりました。また、お会いしたいものです。 |

|||||||||||||||||

| 主な項目比較 | |||

| 国名 | スペイン | ポルトガル | 日本 |

| 国土面積 | 50.5万K㎡ | 9.2万K㎡ | 37.8万K㎡ |

| 人口 | 4,600万人 | 1,000万人 | 1億2,600万人 |

| GDP | 1兆6,000億$ | 2,400億$ | 4兆8,500億$ |

| 一人当たりGDP | 31,000$ | 22,200$ | 38,000$ |

| 首都 | マドリード | リスボン | 東京 |

| 食料自給率 | 100% |

100% |

40% |

| 宗教 | ローマカトリック | ローマカトリック | 仏教、他 |

| 選挙権 | 18歳 | 18歳 | 20歳⇒18歳? |

| 教えてもらったこと・気づいたこと | |

| 天 気 | 全日程を通じて、晴天に恵まれた。こんなに晴天続きの旅行は、初めてだった。 旅行は天気が何よりだ! 夏のヨーロッパは気温が高く暑いが、それは日向に いるときだけで、日陰に入ると暑さが急になくなる。湿度はすこぶる低い。 北緯は、日本の青森県並みで、緯度は高いが、海流の性か、日本とはずいぶん違う。 |

| 日照時間 | スペインの夜は10時頃まで明るい。逆に朝は6時過ぎから明るくなる。 夕暮れ(日が沈む)が大変遅いのは、緯度が高い性だと思っていたが間違い。 スペインやポルトガルはイギリスのグリニッジより西に位置する。マドリードは西経約4度だから、UTC(世界標準時)より、本来なら1時間遅らせるところを、逆に一時間早くしている。一般的に太陽が南中に来る時刻を正午としているが、どういうわけかスペインは、太陽が南中するのは、午後1時15分となる。今はサマータイムだから、更に一時間早くなるので、2時15分が正午のようなもの。 だから、夜10時頃に暗くなるのは、太陽との関係からすれば、2時間ずらすと8時(20時)となる。これが普通の感覚。そういうことで、その国の時刻は国が勝手に決めたこと。これで、夜がいつまでも明るいのが分かった。 最も、北欧にゆけば、緯度の関係で、夏は夜が極端に長いし、冬は逆になる。 |

| 道中の景色 | 今まで、ほとんどのヨーロッパ各国を旅行をしてきたが、ドイツ、フランスを中心にどの国の高速道路を長時間ひた走っても、景色が変わらない大平原が続く。緩やかな高原や丘はあるが、日本のような周囲を必ず山に囲まれるという風景はない。この広い大地で、小麦やトウモロコシや、ジャガイモや、ブドウやオリーブ、今回のポルトガルで見たコルク樫のような野菜や樹木を栽培している。 日本の小さく狭い区画で水田を中心とした農業とは全く成り立ちが違う。日本の水田も最近は田植えから刈り取り、脱穀まで機械で行うようになっている。 しかし、手間ひまをかけて、高品質な作物を作ろうとする日本型農業と、放置し自然に任せて収穫する外国の農法とは大きな違いがある。 この違いは、日本が山国(平地の有効面積は20%余り、山林が70%)だから、狭い土地で収穫をあげようと努力した結果、そういう形になっているのだろう。もう一つは日本は高温多湿で雨が多く、ヨーロッパのような乾燥地帯ではないことも大きな要因だと思う。物事にはプラス面とマイナスの両面があるものだと改めて考えさせられる。 |

| 電 気 | 海外旅行する時は、送電線と配電線がどうなっているのかに興味がある。 普通の人から見れば、変な趣味だなと思われるかもしれないが、それはさておき、送電線を見れば、その国の工業力が大体想像できる。工業国と言われる国は、たくさんの鉄塔が建っており、その鉄塔に張られている送電線の電圧や、電線の本数や太さを見れば大体どの程度の電力需要かが分かる。そういう目で見れば、スペインやポルトガルは、工業国という姿ではないと思う。いくつかの鉄塔を見たが、高圧送電線の電圧はせいぜい20万ボルトぐらい。これは電線を絶縁する碍子の連なっている数を見ればわかる。日本の送電線の幹線は50万ボルトや、100万ボルト送電が行われている。電圧が高いほど大量の電気を送ることが出来るので、工業が発達した国の送電線はそういう姿になる。 日本が負けている点がある。 それは各家庭に電気を送る配電線だ。日本の配電は電柱を道路に立てて、電柱にトランスをぶら下げて、6600ボルトを100ボルトや200ボルトに減圧し各家庭に届ける。この電柱と張り巡らす電線が何とも汚い。電柱は通行の邪魔にもなる。日本ではこの景色が当たり前になっているが、観光地では景観を壊してしまう。スペインやポルトガルでは、観光地は全て地下ケーブルで配電する方法を取っていた。田舎の何もない街中は電柱が立っていたが、それ以外は電柱がなかった。 日本も大都市や、一部の観光地では最近、地下ケーブル配電が進められているが、まだまだ十分ではない。この点では日本は大きく立ち遅れている。観光立国を唄うのなら、まず電柱をなくする事が大切だと思う。 これは技術的な問題ではなく、地下にケーブルを埋めるのは費用がかかるからなかなか進まない。 ハコモノに投資する金を無電柱化、地下ケーブル化に投資すればよいと思われるが、いろんな利権が絡んでいるのだろう。 |

| 農 業 | 乾燥地帯の農業は、ブドウ、オリーブ、コルク樫ということになる。野菜ではムギ、ジャガイモ、トウモロコシ、そしてヒマワリ。今回見てきたこれらの畑は延々と地平線まで広がり圧倒された。 この景色を見て、疑問に思ったことは、ブドウやオリーブは果実を収穫しなければならないが、これだけの広陵とした畑に無数に植えている木々からどうして収穫するのか?である。 現地ガイドさんの話では、季節労働者として、対岸のアフリカ、モロッコなどから大量の労働者がやってくるということだった。確かに収穫は時期を逸すると品質が低下するので、一気に収穫しなければならない。大変な労働力が必要だ。 |

| 農 業 | 写真の欄にも書いたが、面白い話を聞いた。 「自分のためにはブドウの木を植えましょう。子供のためにはオリーブの木を植えましょう。孫のためにはコルク樫を植えましょう」という話。 ブドウは早く大きくなり、植えてしばらくすれば収穫ができる。オリーブは中間、コルク樫は植えてから20年ほどかかってやっと、皮が剥げる。一度皮を剥ぐと、次まで9年から10年かかるという気が長い話。 しかし、先ほどの実を毎年収穫するとなると、人手が一気に必要になるが、コルク樫なら、収穫がゆっくりできるので、ちょうどいいかも知れない。 何事も一長一短がある。 コルクガシはイベリア半島が大半の生産地で、ポルトガルが55%、スペインが30%、その他各地で栽培されている。 |

| 宗 教 | あまり宗教については書きたくないが、今回の旅行で「レコンキスタ」という言葉を覚えた。アルハンブラ宮殿は、このHPのBGMでも使っているが、ギター曲の「アルハンブラの想い出」で、以前から名前を知っていたが、イスラムのスルタン( 王)が建設し、一時は栄華を誇り、素晴らしい建物や庭園を作り上げた。それがキリスト教徒の国土回復運動というレコンキスタ運動の戦争に破れて、イスラムがこの地では消滅したという何か物悲しい話だ。 現代のイスラム諸国は、何か異常な状態になっている。本来のイスラム教は真面目な宗教だと思うが、今は戦いの宗教のような怖い感じを受ける。 宗教はある面で、他の宗教とは相容れない側面があるので、それが正面衝突すると戦争になる。同じキリスト教徒でも戦争を過去に何回も繰り返している。 |

| 生活と信仰 | 金曜日が給料日で、給料がもらえる。それで1週間やりくりする。今は、月給制が増えてきている。土曜日は、1週間分の買い物をまとめ買いするのが習慣になっている。 カトリック教会は地区毎にあり、日曜日は安息日、働いてはいけない日。 午前中に教会に行き礼拝に参加する。最近は参加者が減ってきている。 |

| 教 育 | 6月中旬から9月まで3ヶ月の長い夏休みに入る。サマースクールはあるが、有料で、8月はお休み。 給食制度もあるが、月に200ユーロ支払わなければならない。お金を払った子供だけに給食が提供される。 |

| ローマ橋 | 今回の旅行でも、ローマ橋や、水道橋が何箇所かに見られた。ヨーロッパ各地に同じような古代ローマ人が建造した橋や水道橋が残っている。 紀元前後に、このような土木建築技術を持っていたローマ人はすごいなと思う。 |

| 観 光 | スペインは以前は、圧倒的にドイツ人観光客が多かった。それが10年ほど前にはロシア人が増え、そして日本人が増え、今は中国人が増えてきつつある。 カナダ人は一人当たりでは一番たくさんお金を遣う。 ある調査で、一週間の旅行で日本人は300ユーロ(約4万円)、それに対して中国人は2000ユーロ(約27万円)ぐらい使うというデータがある。 中国人は、今、世界のどこに行っても、お金をじゃぶじゃぶ使っているらしい。 古都京都は、1964年(昭和39年)に京都タワーを立てた。そして現在のJR京都駅は巨大なコンクリートの壁となり、古都京都の景観を台無しにしてしまったと思う。美意識の欠如か、行政の貧困さか? その点では、スペインは大聖堂より高い建物を建てることを禁止している。 また、鉄道の駅舎は美術館のような外観で、雰囲気を壊さない。京都で言えば、西や東本願寺より高いビルは建ててはならないということ。 いくら大きな建造物でも、現在の鉄筋コンクリートの建物からすれば、小さく見える。しかし、先人の残した文化遺産は活かしながら、現在との調和を保つことが大切だ! |

| スペイン 人気質 |

スペインの諺に「明日出来ることは、今日するな!」というのがあるらしい。 今日は今日を楽しみ、明日の心配まですることはないという事。日本人なら、「明日のために、今日余裕があれば、明日の仕事を少しでもやっておこう」というふうに思うのが普通だ。 スペイン人は「今日の仕事が終われば、今日はそれでおしまい!」という感じ。 なかなか面白い。楽観的でおおらか、悪く言えば『いい加減』にも思える。 しかし、そういういい加減さを持ちながらも、困っている人を見ると、放っておくことはしない。必ず手助けする。そういうことが自然にできる国民性である。 |

| 日常生活 | 朝、9時から仕事を始め、午前中は1時半から2時まで、途中一回の休憩がある。午後は、昼食を2時間たっぷり取り、3時半から4時頃から午後の仕事を始める。6時から7時に仕事を終わり、夕食は9時から10時に取る。 昼食時は、家が近い人は家に帰って食事し、一休みして職場に戻る。 そういう生活だから、仕事の納期や約束を守られないことが多い。 例えば、建築物の工期はズルズルと伸びる。いつまでにという約束が守られない。 これでやってゆけるゆとりがあるのか? 一人当たりのGDPは結構高い。 だから外国企業はたまらずに逃げてゆくことが多い。 |

| 感 想 | |

| 1 | 今回は、延々と広がる大地が真っ黄色に染まるヒマワリを見たいと思ってこの時期にしたが 今年は季節が早くなったようで、ヒマワリの見頃は既に終わっていたので、残念だった。 |

| 2 | 参加者の年代が、皆さん同じような年格好の方が多く、楽しく気兼ねせずに回れた。 ご参加された皆様にお世話になりました。 |

| 3 | 添乗員の大崎さんは、大変うまく全員を把握され、素晴らしい方だと思います。感謝します。 |

| 4 | スペインの国内のバス移動は長距離で、パンフレットで計算すると、1,850kmほど走った ことになります。一日平均370kmの移動でした。 でも、ほとんどが高速道路で、渋滞もなく大変快適な旅ができました。 |

| 5 | 夏の旅行なので、服装の気を使うことはないですが、ルフトハンザ航空機内はいつも室温が 低いので、毛糸のカーディガン(セータ)を持ち込んでいたのが正解だった。 普通の薄い上着や、ウィンドブレーカでは寒かったかもしれない。 |

| 6 | スペイン、ポルトガルはどういう理由か分からないが、地球場の地理的な場所と時刻の決め方がずれている。普通は太陽が南中(一番南に来たとき)を正午とするが、それが1時間以上もずらしている。南中が冬時間で1時15分(マドリード)、夏時間で2時間15分もずれている。だから日本の夜8時がスペインでは夜10時という事になる。これは行って初めて知ったこと。 |

| 7 | ギリシャがデフォルトするかどうかでもめている。EUはいろんな経済問題を抱えている国を巻き込んでしまっているので、今後、次々と同じような問題が表面化する可能性が大きい。 ギリシャには既に旅行したので、よくわかるが、ギリシャ人もラテン系の陽気さと楽観さが合わさって持ち合わせている。古代ギリシャは素晴らしい文明を生み出したのだから、現代のギリシャが頑張って再建して欲しい。 |

| 8 | 今回は2台のカメラで写真を撮った。今まで海外旅行にはカメラとビデオを持参した。今回はビデオを持たずに出かけた。最近のカメラは撮ろうと思えば、ビデオも撮影できる。だからわざわざビデオを持参することがなくなった。その逆も言える。ビデオのショット画質が大変きれいになったので、A4サイズぐらいにプリントするには十分な画質が得られる。 カメラとビデオの境目がなくなりつつある。 |

| 9 | このホームページは2台のカメラの写真を使っている。 ・一眼レフカメラ;キヤノンEOS7D にTAMRON 18-270mmズームレンズ付 ・バカチョンカメラ;Panasonic LUMIX DMC-TZ57 光学20倍ズーム キヤノン一眼レフは、もう数年間使っているが、頑丈にできているので、びくともしない。 Panasonicのバカチョンは、今回の旅行用に買ったが、以前使っていたFS25より100g重いですが、光学20倍ズームレンズが素晴らしい。 最近のカメラの技術の進歩は目覚しく、写りが大変よくなったので、キヤノン一眼レフと遜色がない画質が得られる。キヤノン一眼は重さが1.5kgもあり、持ち歩きするのに肩が痛くなるほどです。一眼レフカメラはバカチョンカメラの6台分に相当します。写真好きでなければこんな重い荷物を持ち歩かないですね。 今回両方のカメラを使ってみて、普通に撮るにはバカチョンで十分だと思いました。 ただし、日中、明るいところの撮影は、液晶画面が見えにくいのは難点です。その点は、ファインダーで覗く一眼レフはやはり素晴らしいです。 もう一つは、教会などの内部で薄暗い場所での撮影です。一眼レフはISO感度を1600や2000ぐらいまで上げても、綺麗な写真が取れます。これは受光素子が大きい分有利です。 教会内部や暗い場所の写真はほとんどが一眼レフで写したものです。 |

| 10 | 今回のホテルは全部Wi-Fiが使えました。また、観光バスもWi-Fiのサービスをしています。これが普通になっているようです。私はガラケイ派でスマホはまだ手にしていません。タブレットとノートパソコンは2台ありますが、スペインやポルトガルの田舎?ではどうせ使えないだろうと、持参しませんでした。次回からはタブレットを持ってゆこうと思います。そういう時代になりました。 |

| 11 | 今回のツアーの食事は、あまり良くなかったようですが、朝食は今までのツアーで最高のものだったと思います。バイキング式ですが、メニューが豊富で、特に果物類がたくさん揃っていました。生ハムやハム、チーズなどもなかなか美味しかったです。 |

| 12 | スペイン、ポルトガルの各ホテルの入室は全てカードキー式になっていました。そのカードを室内のアダプターに差し込んで、照明が点灯するという省エネになっています。 ヨーロッパは原子力発電もたくさんありますが、風力や太陽光など自然再生エネルギーに力を注いでいるのが分かります。一方で節電意識も高いようで、レストランなどのトイレは数分で照明が切れます。スイッチの位置を確かめておかないと、真っ暗になってしまいます。 日本の場合は、赤外線センサーで動きを感知しますので、消灯しても手を振れば再点灯するようになっているところが多いです。 |

| 13 | 歴史で習った『スペインの無敵艦隊がイギリスに破れた』という話はよく覚えています。 その理由は、スペイン艦隊の方が戦艦の数は圧倒的に優っていたが、イギリスの艦船は新しく造船したもので、小型だったが、風上に進むことができ、大砲をたくさん積み、早く発射できるようになり、砲弾の到達距離も圧倒的に長くなったものを積んでいた。そういう武器の性能差が大きい。その他に、司令官が急死し、後任者が海戦の経験不足という不運もあった。 その以前に、ポルトガルがエンリケ航海王子時代に大航海時代を幕開けし、大西洋から対岸のアフリカ、そして西アフリカ沿岸諸国、ついに南アメリカ、ブラジルに至り、また南アフリカを周りヴァスコ・ダ・ガマはインドに達している。 この先駆者のポルトガルがスペインに主導権を奪われ、その後はイギリスに主導権が移ってゆく、この歴史の流れは大変興味深い。その間に、オランダの東インド会社もある。 人間社会に戦争はつきもので、紀元前より飽きることなく互いに戦いを続けてきた。 その背景にあるものは、何だろう。 ・一つは宗教の教理や信条などの違い、 ・二つ目は領土拡大、利権の争奪、物資の略奪、 ・三つ目はイデオロギー、主義主張の違い 今もなお、イスラム教社会では一つ目の宗教上の教理の対立で互いに殺し合っている。 宗教は元来、人を救うために生まれたものだと思う。それがどういうわけで、現在のような異常な事態に陥ったのか、分別を持つ人間には理解しがたいものがある。 しかし、命をかけ戦っている当人たちは、それなりの大義があるのかもしれない。それが人間であり、ほかの動物とは違う点かも知れない。 |