| 山形市の近くに宝珠山立石寺(通称;山寺)があり、険しい岩山の崖に建てられた寺で、秋の紅葉が大変綺麗だと聞いていた。 以前、山形県天童市近くにあった工場に出張した時、山形駅から仙台駅に向かうJR線の途中、車窓からこの山寺を見たことがあり、危なっかしい崖の上にどうしてお堂を建てたのか不思議で、一度訪れたいと思っていた。 愛車フィット・ハイブリッドの調子が良いので、北陸自動車道を走り、新潟市で一泊し、山形に入り、山寺にお参りし、蔵王温泉や、奥入瀬渓谷や、十和田湖や、日光東照宮などを散策しようとラフな計画を組んでみたが、全行程が約3,000kmとなり、4泊5日の車の運転は少々疲れるので、いつも利用している『JTB旅物語』を調べると、同様な周遊コースのツアーが見つかったので、今回はこのツアーに参加することにした。 そういうことで急に思い立ち、計画したので紅葉を見るには一月ほど遅くなった。東北の紅葉のベストシーズンは10月初めが見頃だそうで、八甲田山、十和田湖、蔵王、月山など緯度と標高の高いところから始まり、次第に南下するので、東北の紅葉の名所を一度で見て回ることは不可能だということが分かった。 今回は山寺や角館(かくのだて)や平泉や瑞巌寺は大変きれいに紅葉していた。八甲田山系や蔵王はもう落葉し、冬景色に代わっていたし、月山などは山頂に雪が積もっていた。 行きの飛行機は何故か福島空港着で、バスは福島県の庄内地方の庄内交通と言う会社。ドライバーとバスガイドさんはすばらしい東北人で、行程中、一度もヒヤッとしたことがなく安全運転だった。バスガイドは、ベテラン中のベテランと言う方で、凄く知識が豊富で、今までお会いしたバスガイドさんの中ではNO.1と言える方だった。 『笑顔よし、声良し、ガイド(説明)良し』の3拍子揃った人だった。現地添乗員も適切にツアー全員を上手くまとめられた。ツアー客は41名と言う多人数で、バスの定員ギリギリと言う盛況だった。今回のツアーは大変満足だった。 蔵王温泉は乳白色の強酸性硫黄温泉で、湯の香がプーンと匂っていた。初日の宿泊先は蔵王温泉ホテルハモンドたかみや。 2日目、3日目のホテル安比(あっぴ)グランドは、スキー場に直結する広大な敷地に建てられた大きな建屋が連なり、そびえるタワー館に泊った。たまたまだと思うが、スイートの部屋に泊らせてもらいリッチな気分で2日間を過ごした。これは大変ラッキーだった。 夕食は初日がバイキング、2泊目は焼き肉料理を選んだが、奮発して米沢牛を追加注文した。しゃぶしゃぶ用のような超薄切した肉が何と2000円弱だったのには驚いたが、おいしかった。一体100gいくらするのだろう? 行きは伊丹発(ボーイング737)福島空港、帰りは仙台空港初(E190)伊丹空港行きで無事に帰阪した。 E190はブラジルのエンブラエル E190型で、JALグループのJ-AIRが運行している最新ジェット機で、なかなか飛行しない三菱のMRJの競合相手。開発着手は三菱が先行したが、納入はE190が早かった。日本の航空機(旅客機)の開発力や製造力が試されている。MRJの運行開始はいつになるのだろう? E190は2席-2席で、クラスJ(+1000円)が15席、普通席が80席となっている。 座席シートは革張りで、新車のような臭いがする真っ新な機体だった。 行程は下記のとおり |

| 行 程 |

| 11月5日(日) |

| 伊丹空港 |

| 11月6日(月) |

| 宿 |

| 11月7日(火) |

| 宿 睡蓮沼 |

| 11月8日(水) |

| 宿 |

| 移 動 |

大阪国際空港(伊丹)初8:20 大阪国際空港(伊丹)初8:20ANA1695便 福島空港行き 福島空港着9時25分 概ね予定どおり |

| 福島空港で観光バスに乗車(庄内交通バス) |

安全運転のドライバー;小野寺さんと、素晴らしかったガイドの五十嵐さん バス会社は庄内交通、ナンバープレートは覚えやすい110番、お世話になりました。 |

| 立石寺(山寺) |

山寺(宝珠山立石寺) 山寺(宝珠山立石寺)860年第三世天台座主慈覚大師円仁が開祖。東北を代表する霊山。 根本中堂は1356年再建。 比叡山延暦寺より分灯の不滅の灯を守り続けている。山寺には3つの不滅 (法灯、香、写経行)がある。この灯は、信長によって比叡山が焼き討ちにされた後、延暦寺再建の際、立石寺より分けたと言われている。奥ノ院まで1075段の石段を登る。 |

本堂(根本中堂)は、登り口にあり、ここから左に曲がって、山の階段を上る。 手を合わせ一心にお参りする人々 |

赤い帽子と前掛けの地蔵さん 赤い帽子と前掛けの地蔵さん沢山の地蔵さんの焼き物が並べられていた。 |

松尾芭蕉の像 1689年5月27日 新暦では7月13日 芭蕉は奥の細道の旅を続け山寺に立ち寄った。 その時の名句 “閑さや、岩にしみいる蝉の声” |

芭蕉の門人;曽良の像 芭蕉の像の近くに並んで座っている。 |

芭蕉が詠んだ句の場所。蝉塚 大きな岩が壁のようにそそり立っている場所。 この屏風のような岩に蝉の声が染み入ると表現した。芭蕉の名句 |

岩肌に彫られた仏像、経文が沢山並んでいる参道 登り、降り行き交う観光客 半数以上が台湾人? 狭い場所は互いに譲り合って道をあける。 |

真っ赤に色づいた紅葉 ここはちょうど見ごろ。 |

岩山に建てられた伽藍 聖相院 この寺が修業のための寺であることが分かる。 |

五大堂の展望台からの眺望 色づいたブナやクヌギが大変きれいだ! |

五大堂よりの眺望① こんもりと紅葉が見事! |

五大堂よりの眺望② 絵に描いたような眺望だ |

右上端に見える絶壁の建物は釈迦堂 大きな黒い屋根の建物は性相院 |

性相院の上の道から真っ赤なもみじが映えていた |

奥ノ院(如法堂) ここまで1070段の石垣を登ってきた。 |

奥ノ院(如法堂) お参りする人々が列をなしていた。 こうこうと立ち上る線香の煙 |

岩をくりぬいて彫られた穴の中に、小さな三重塔がある。格子の奥にあり、外からは見えにくい。 近づいてみると、小さな三重塔が佇む。 重要文化財に指定 |

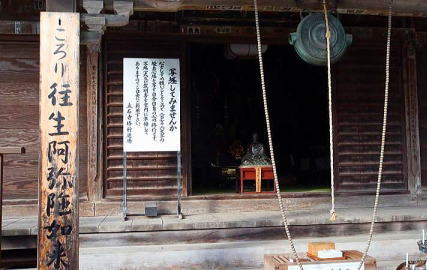

ころり往生阿弥陀如来念仏堂 写経してみませんか? の看板が立っている。 |

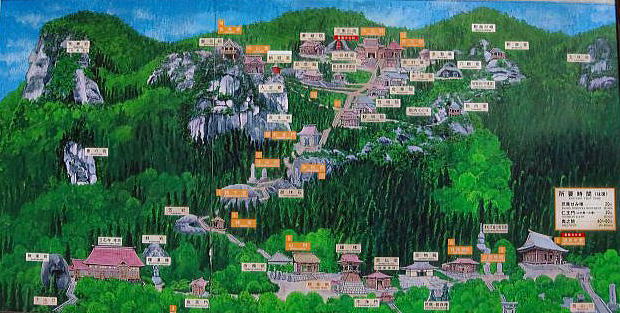

山寺(立石寺)案内図全景 |

| 角館(武家屋敷) |

|

角館は武家屋敷で有名 角館は武家屋敷で有名中でも、青柳家、石黒家は 特別な名所 庭園のもみじが真っ赤に紅葉していた。 |

これ以上、赤くならないほど真っ赤な紅葉だった。 これ以上、赤くならないほど真っ赤な紅葉だった。 |

風情を醸す庭園。 風情を醸す庭園。 |

石黒家 入館料400円 佐竹北家の用人を勤めた家柄で、家伝によると嘉永6年(1853年)にこの地に移転したとなっています。 |

建屋の座敷に祀られた神棚、柱や鴨居は漆のような塗料が塗られて、ぴかぴか光っていた。 館内を案内嬢が説明。 |

欄間に彫られた亀 欄間を通して光が射し込み、 シルエットが素晴らしい。 |

通りの両側に武家屋敷が並んでいる。 どの庭園も紅葉で大変きれい。 観光客でにぎわっていた。 |

この地には台湾人が沢山観光に来ている。 その理由は、仙台空港にLCCのチャータ便が一日4便も入っていた。 仙台空港は地方の国際空港 |

| 抱き返り渓谷 |

田沢湖県立自然公園 抱き返り渓谷と言う面白い名前の渓谷。道路が狭く、行き来する際、互いに抱きかかえて、行き交わなければならないほど狭い道路から地名になった。 |

残念だが、今年の秋の台風で渓谷までの道が崩れ、閉鎖されていたので、『抱き返り』の現場まで行けなかった。 この写真は途中の普通の道 |

川の水は透明度が高く、青づいていた。 水面が鏡のようで対岸の景色を写していた。 |

神の岩橋 秋田県の一番古いつり橋で、1926年(大正15年)に完成。 抱き返り渓谷はこの橋を渡って、左に上ってゆく。 橋を渡り、100mぐらい行くと通行止めの標識がある。そこで引き返してきた。 |

抱き返り神社 |

| 十和田湖畔 |

十和田湖 青森県十和田市、秋田県鹿角郡小坂町にまたがる湖。 十和田八幡平国立公園 湖の最大水深は326.8mで日本で第3位、面積は日本の湖沼で12番目。 東岸には、十和田湖の水が唯一流れ出る奥入瀬川があり、北東に約14kmにわたり奥入瀬渓流が位置する。 約20km北には八甲田山が位置する。 |

十和田湖畔 遠方の山の紅葉と緑の コントラストが綺麗だった。 |

十和田湖畔のもみじ 見事に紅葉している。 |

| 十和田湖畔にある 乙女の像 |

右上端の赤の楕円部に銅像がある |

|

乙女の像 高村光太郎の作品 モデルとなったのは、 藤井照子と言われている。 |

ふくよかな裸体ですが、現在の女性に比べると、ずんぐり太めで、足が短い。 健康美? 高村光太郎の時代の女性はこういう姿だったのだろうか? 現在の女性は足がすらっとホッソリしている。 |

| 奥入瀬渓谷 |

|

奥入瀬渓谷の清流 十和田湖から流れ出している清流。十和田湖は魚が住んでいない。 その理由は十和田湖から奥入瀬渓谷に流出する渓流の途中に数mの落差の滝があり、そこを魚が遡上できないからだとバスガイドに聞いた。 周囲はブナや白樺等の落葉樹林となっている。 (車窓からの写真) |

奥入瀬渓谷の川に沿ったハイキングコース 奥入瀬渓谷の川に沿ったハイキングコース今回のツアーはハイキングは行程に入っていないが、この渓谷14kmを歩くというツアーもある。 新緑の季節に歩いてみたい。 たくさんの観光客が渓流沿いに歩いていた。 遊歩道路は整備されている。 |

奥入瀬渓谷を流れる清流 緩やかな流れもあり、白波立つ激流の箇所もあり、大小様々な沢山の滝もある。 紅葉の季節や、冬枯れの奥入瀬も良いが、新緑の頃の若葉の奥入瀬もきれいだと思う。 |

| 睡蓮沼 |

睡蓮沼から八甲田山連峰が見渡せる。 頂上にガスがかかっているが天気は良かった。 |

名前のとおり、初夏には睡蓮が咲く 道路から少し入ったところに遊歩道がある。 |

睡蓮池の看板のある展望台 この場所は恰好寒かった。 |

| 城ヶ倉大橋 |

今回のツアーでは最北端に近い場所。青森県。 今年、既に2回、雪が降った。 紅葉は終わり周囲の山は冬景色となっていた。 |

交通止めの城ヶ倉大橋 ここの紅葉もきれいで、山一面に生えているクヌギが黄色く色づく。紅葉は10月初めが良いと聞いた。 既に葉が落ちて、枝になってしまっていた。 紅葉の景色は、ネットの画面で見て下さい。 |

既に冬景色 落葉してしまったクヌギ林 |

| 中野神社もみじ山 |

県下有数の紅葉の名所。 県下有数の紅葉の名所。1803年、弘前藩主の津軽寧親公が京都から百余種の楓苗を取り寄せ移植して以来、モミジの名所として親しまれている。 林の中には中野神社、不動舘城跡があり、彩り豊かな紅葉は滝と渓流に映え鮮やかな風景。 |

もみじが綺麗な神社 少し時期が遅い感じ。 |

まだ少し残った紅葉 枯葉状になっていた。 |

薄暗くなり、ライトアップ開始! 今日(11月7日)がイトアップの最終日だった。 |

|

照明が当たると、不思議と紅葉が綺麗に見えた。 殆ど枯葉状態だったが。 |

| 平泉(中尊寺) |

中尊寺金色堂 金色堂はこの外構で覆われてこの覆堂の中に金色堂がある。 風雪を凌ぐため外構で覆っている。写真撮影禁止。 下の金色堂の解説を読んでみて下さい。 金色堂 |

中尊寺 釈迦堂 もみじが覆いかぶさり綺麗! |

松尾芭蕉 奥の細道の句 『五月雨の降り残してや光堂』の句碑 |

紅葉の金色堂の新覆堂 (別角度から撮影) |

昔使われていた金色堂の旧覆堂 今はただの建物 |

|

菊花展 見事に3本立ての大輪を 咲かせている。 |

中尊寺 弁財天堂 高床式のお堂 周囲のもみじが綺麗だった |

月見坂を帰る途中、振り返って撮影 道路に被さるもみじ |

中尊寺 阿弥陀堂 綺麗な紅葉を透かして見える阿弥陀堂 |

中尊寺本堂の石段と門 |

中尊寺本堂 黄色の菊の懸崖を展示 |

メガネをかけた弁慶は誰だ? 小生だ! |

弁慶の墓 中尊寺の境内の一角(外) 道路の傍にある石碑 |

| 厳美渓 |

厳美渓 栗駒山に源を発し、一関市内へと流れる磐井川の浸食によって形成された厳美渓。 。 |

|

悠久の時の流れが磨いた岩肌とエメラルドグリーンの水流、そして川岸を彩る四季が奏でる美しい景色は、国の名勝天然記念物に指定されています |

奇岩、怪岩、深淵、甌穴に滝とダイナミックな景観が約2キロメートルにわたって続きます。 |

厳美渓名物・空飛ぶだんご「郭公だんご」 下の東屋で、かごに料金を入れ、木づちで板をたたけば注文完了。 対岸の店から、だんごとお茶が入ったカゴがロープ伝いに飛んできます。 この団子(だんご)は結構おいしいです。 現地に行かれた時は、ぜひ、お試しください。大人気ですよ。 |

厳美渓の公園の見事な紅葉 真っ赤な色付き 今回のツアーで、ここの紅葉が一番きれいだった。 天気が良かった性もあるが。 |

厳美渓の公園内の紅葉 |

| 松島クルーズ |

松島 日本三景(松島・天橋立・安芸の宮島)の一つ 大小さまざまな小島が点在している。 東北東日本大震災の大津波の際に、湾内の島々が防波堤の役割を果たし、一気に津波が押し寄せなかった。 だから、一人も死者を出すことなく済んだ。 津波はじわじわと水位が上がるという感じで、福島各地のような水の壁が押し寄せるということではなかった。 その代り、島の太平洋側は津波で削られたところがあった、とガイドさんの説明を聞いた。 クルーズは約30分間。 乗船代は、一人1000円だった。 ツアー全員41名が乗船・参加した。 当日天気が良くて、海は鏡のように穏やかだった。 |

|

ネットでこんな意見も見つけました! これホント? 芭蕉の句 『松島や、ああ松島や、松島や』に魅せられて、期待して来てみたら、これは何や? この句は芭蕉の句と誤解している人が多いが、実は江戸後期の狂歌師、田原坊が「松嶋図説」(当時の旅の観光ガイドブック)用に詠んだ、いわばキャッチフレーズ的な句です。元句は「松嶋や、さて松嶋や松嶋や」。 芭蕉は松島に憧れてはいましたが、「奥の細道」の中で松島に関する句はなぜか詠んでいません。それを後世の人が、あまりの絶景に芭蕉は言葉を失い、思わず「松嶋やああ・・・」と詠んだのだと。面白おかしく創作したのです。  御説ごもっともです。全くの同感です。 御説ごもっともです。全くの同感です。大小さまざまな形の小島が点在している。 船でクルーズしても全体が分からないので、ヘリコプターで上空から見ないと分からない。 普通の海に島が点在しているだけの感じ。 |

湾内を行き交うクルーズ船  |

| 青龍山瑞巌寺 |

松島青龍山瑞巌円福禅寺瑞巌寺 松島青龍山瑞巌円福禅寺瑞巌寺臨済宗妙心寺派の禅寺 828年慈覚大師円仁により開創、天台宗延福寺が前身と言われる。 江戸時代、伊達政宗が現在の大伽藍を完成した。 奥州の大禅寺となった。 建屋内は撮影禁止のため、写真はない。 |

本堂の入り口 ここを入り、左に回る。 金の屏風は360年の歳月で劣化が激しく、1985年から10年をかけて保存修理された。 今はきれいな襖絵が見られる  |

五大堂 五大堂現在の建物は慶長9年(1604)伊達政宗公が造営した東北地方最古の桃山建築である。大きさ方三間(6.87m)、宝形造、本瓦葺。軒まわりの蟇股に方位に従って十二支の彫刻が配してある。正面に掲げられている額には「五太堂」と彫られているが、正確には「大」が正しい。揮毫は105世天嶺。 「太」の字は筆の遊びであろう。 現在の堂へ渡るすかし橋は、縦板が2枚しつらえられているが、もともとこの板はなく、はしご状であった。 横板の間隔も5寸(約15cm)程有り、江戸後期の紀行文に恐ろしくて渡る事ができなかった人の事が紹介されている。 |

|

| 感 想 |

今回のツアーはこれで無事終了。この後バスで仙台空港に移動。チェックインし、伊丹空港に無事帰阪。 先にも書いたが、北の地方の紅葉は10月初旬に終わっていた。特に秋田県、青森県の紅葉は10月初旬に行く事。東北は南北に広いので、宮城、山形は丁度見頃だった。 同時期に東北の紅葉を一度に見ることは不可能なことを知った。今回は山形の山寺を見るのが主目的だったので、タイミングは良かった。 近頃、国内の観光地に行くと、やたらと外国人が目立つ。特に、京都や奈良は日本人より多い。東北でも同じだった。どういう訳かここは台湾人が多い。その理由は仙台空港で分かった。台湾からLCCチャータ便が、一日に5便も運行されている。 外国人観光客は、日本人と違い大声で話をするのですぐ分かる。 かつて、日本のJA・農協団体が海外旅行をした際は、外国の現地人からすればそう映ったかもしれない。最近の日本人は静かに行動できるようになった。 外国人が急激に増え、東京、大阪、京都、奈良がベスト4らしい。最近、新潟県が急速に増加している。外国人のインバウンド(買い物)で潤っているので、いやごとばかりは言えない。来日の外国観光客が今年(H29)は年間2,400万人を超す。政府はそれを2030年には6,000万人にしようと目論んでいる。今の3倍の外国人と観光地で出会うこと事になる。 日本政府や地方自治体は観光地の無電柱化を優先して取り組むべきだと思う。 観光地で写真を撮り、電線や電柱が写り込むのは日本ぐらいしかない。他の国では電線の地中化が進んでいる。蜘蛛の巣のような電線は早く見えないようにしたい。 経済大国を標榜してきた日本だが、最近、GDPは中国に抜かれて世界3位になった。経済面で元気がない。それを観光立国で補おうとするなら、せめて観光地や都市部の無電柱化、地下配線工事を公共事業として取り組む事を期待する。東京は2020年のオリンピックに向けて、そこらじゅうで、土木工事が進んでいる。建設機械や建設材料や土木作業員やインフラに関わる人材が全国から集められている。これが終わった後に、公共投資として電柱の地下配線工事を着々と進めてほしい。 こういうビジョンを描いて積極的に取り組もうとする政党はないのか? 原発の再稼働や、田舎でめったに車が走らないような高速道路等に使うお金があるのなら、この国の観光地を一層きれいにして世界の観光地として売り込めるようにしたい。 急いで、編集しましたので、間違いがあるかもしれません。 その節はあしからずお許しください。 |