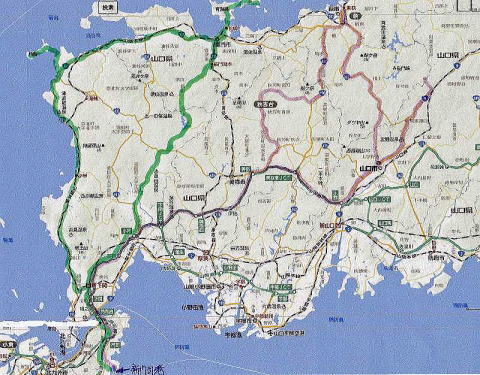

赤線が初日目(28日)の走行ルート

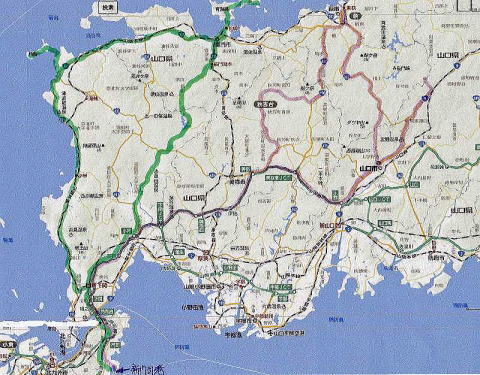

緑線が2日目(29日)の走行ルート

11月27日(火)〜30日(金) 3泊4日

北九州・山口気ままにドライブ4日間

旅行企画 (株)ヴィーナストラベル(阪九フェリーグループ)

往復1等個室利用旅行代金 35,000円

下関グランドホテル(海側料金) 5,000円

ふく会席フルコース(2名) 15,000円

支払合計 55,000円

赤線が初日目(28日)の走行ルート

緑線が2日目(29日)の走行ルート

| 27日(火) | 17:30 泉大津港阪九フェリーターミナル出航 | 船中泊 |

| 28日(水) | 6:00新門司港阪九フェリーターミナル入港 終日ドライブ(一日目);マイカー |

下関グランドホテル泊 |

| 29日(木) | 終日ドライブ(二日目);マイカー 17:30新門司港阪九フェリーターミナル出航 |

船中泊 |

| 30日(金) | 6:00泉大津港阪九フェリーターミナル入港 | 帰宅 |

| おもしろそうな企画が新聞に掲載されていたので応募した。普通のツアーと感覚が違い、大阪から門司まで車ごと運んでくれること。もう一つは下関グランドホテルに一泊することが条件になっている。船中往復2泊、ホテル1泊であるが、旅行期間を延して、温泉や観光地の旅館に宿泊し、日数を延ばしてもよい。帰りのフェリーの予約日を決めておけば、旅の途中何泊もできる。さらに割引お買物券等もついている。 新門司港到着が朝6時ジャスト、11月末の早朝は真っ暗な朝だった。フェリーを降り、門司インターチェンジ(IC)から中国自動車道を東向きに走り、小郡ICで降り、国道9号線に入り、山口市を通過して、長門峡(ちょうもんきょう)道の駅に行った。 ここから長門峡の早朝ハイキング。 気温は0度Cで途中の水たまりに薄氷が張っていた。寒かった。渓谷の両岸にはモミジが生えていて紅葉を期待して行ったが、この気温なので、すでに散っていた。裸の枝の状態になっていた。それでも整備された川沿いのハイキングコースを3kmほど登った。川は岩がでっぱり、淵になって澱んだり、浅瀬のところは清流で、夏には鮎がよく釣れるだろうな!などと思いながら歩いたが、次の予定もあり、途中で引き返した。時刻は8時頃だったので、途中、中年の男性が一人で登って行っただけ。再び、道の駅に帰る直前で、にぎやかな話し声が聞こえ、『JTB旅もの』ツアー客がぞろぞろやってきた。年齢は60才超の人ばかりのいつのもツアー一行の光景。彼らも紅葉を期待してきたのだろうが、完全に裏切られるだろうと思いながら・・・。 道の駅で一息入れて、買い物をした。ここはシイタケや、なめこや、なし、リンゴ、柿などの果物やハクサイ、ダイコンなど野菜類がたくさん並んでいた。我々はもち米とシイタケ、なめこ、なしを買い求めて車に積み込んだ。 その後、国道9号線を山口市まで引き返し、聖ザビエル聖堂を訪問した。この建物はモダンな三角屋根の形をしていてびっくりした。教会と言う一種の固定概念を持っていたが、見事に裏切られた。教会内部も明るく広々としていた。ザビエル像と聖母マリア像が外に立てられていた。ここは小高い山の上にあり、すぐに分かる。ランドマークになっている。 山を下りて、しばらく走ると五重塔が見える。この寺は大内氏の瑠璃光寺という曹洞宗のお寺で、五重塔(国宝)が池に映って大変きれいだった。庭が実によく手入れが行き届いている。 この境内の茶屋で、甘酒を飲んだ。ノンアルコールと書いていたので、安心して注文した。少し粘っこく甘酒というより粥に砂糖を入れたような味であった。 ここを出たのが10時30分。 次は、萩市に向かう。県道62号線を北に走り約1時間弱で着く。まず、松下村塾を見たいので、すこし市街から東に離れた松陰神社に行く。そこに車を駐車して、伊藤博文像と旧宅・別邸を見た後、松下村塾の見学をする。ここは人気スポットで沢山の観光客で賑わっていた。松陰神社で、男女の侍に出会った。観光案内をしているそうで、顔つきがりりしくて、なかなかよく似合う二人であった。松下村塾は思っていたより小さな二部屋の平屋建て。こういう粗末なところで幕末の志士たちが学んでいたのかと思うと、今の教育環境は比較にならない。 車を市街の中心に移動し、中央公園に止めて旧市街、城下町の方に歩を進める。 ちょうどお昼になったので、そばを食べる。この蕎麦屋がまた一風変わった店で、本当に田舎の蕎麦屋という感じだった。 すぐ近くの高杉晋作誕生地、高杉晋作像、木戸孝允旧宅、萩焼の店などをぶらり歩きながら見て回った。驚いたことに旧萩藩校明倫館跡の学校は現在も木造2階建ての小学校として現役で使われている。もちろん手を加えているはずだが、教室に子供の姿が見えた。学校という字は学ぶと木が交わるという意味らしい。木造校舎は学校の本来の姿で、鉄筋コンクリート造りが当たり前になった現在の学校は殺伐としている。木造校舎で学んだ子供は精神的に安定して、深刻ないじめも少ないという。そういう木の温かみを外から眺めても感じる。そんな歴史のある小学校の敷地内に入り、校庭を歩いてみた。 次は国定公園秋吉台、国道262号線と32号線、秋吉台カルストロードを走り、無事に目的地に着く。ここは以前に一度訪れたことがある。石灰岩が地表に出ていて、すすきの野原が広がっている。高校生の修学旅行のバスが4台並んでいて、にぎやかであった。秋芳洞に入る予定を中止し、美祢ICから中国道を下関に向かい、下関グランドホテルにチェックイン。未だ、時間的に早いので、再度、火の山公園にドライブ。この公園は瀬戸内海国立公園内にあり、標高286m、ぐるりと周囲を見渡せる最高の場所。大きな砲弾が無造作に屋外に展示されていた。 火の山公園を後にして、再度、ホテルに戻る。部屋は7階の海側で、ベランダから関門海峡を通過する貨物船やコンテナ船やタンカーが行き交っていた。門司側の港には真っ白な船体の大型客船Peace Boatが停泊していた。 夕食はホテルの5階、日本食レストランに予約した「ふく会席」を食べた。このふぐ刺身(てっさ)は身がこりこりとした食感のあるもので、本場の秋冬シーズンのフグはとてもうまい。てっさ、てっちり、からあげ、雑炊など美味しく頂いた。 食後、夜の港を散策し、部屋のベランダから行き交う船を眺め、写真に収めた。 翌朝は早め、7時に朝食を取り、すぐチェックアウトして、二日目のドライブを開始。 下関ICに入り、中国自動車道を走り、小月ICを出て、34号線を走り、途中、ホタルの里の看板がたくさん並んでいた、そういう田舎の山間の田園風景を眺めながら、長門湯本で湯本温泉、恩湯の立寄り湯に入った。ここは入湯料が200円と安く、道後温泉本館のような由緒ある建物?で中はそんなに広くはない。男風呂、女風呂に入り口が分かれ、中に入ると大きな深い湯船が二つ並んでいる。客は5人ほどで、ゆったりと入れる。湯加減は38度7分と今頃の季節にしては低い温度。源泉が40度弱だそうで、加温はしていないらしい。湯は入っていると肌がすべすべする温泉でなかなか良い。烏の行水のようなちょっと立ち寄り湯を経験して、再度、ドライブ開始。長門市内の金子みすず記念館を見学する。入り口は金子書店から入る。明治時代の家としては大変立派な建屋だったような感じの書店。そこで生まれ育った詩人金子みすずの生涯を展示している。 次は青海島に渡り、クジラ館を見に行った。島の先端部の漁港にあった。なかなかここまで普通のツアーではゆかないような辺ぴなところ。 予定では、その後、千畳敷、俵島を経由して角島に行くことにしていたが、天気が悪くなり、小雨模様になってきたので、二つの観光スポットを中止し、直接、角島に向かった。途中で大きな道の駅があり、立寄った。 角島に渡るにはコマーシャルでも有名な大橋を渡る。この橋は何と無料で渡れる。 島に渡ると、、広々とした道路がついていて、先端の灯台まであっという間に着いてしまう。灯台を外から眺めて、再西端の日本海をみた。 ここを後にし、途中でドライブインのような店が並んだ場所があり、そこでゆっくり昼食をとる。角島大橋を写真に収め、国道191号線を南下して下関に向かう。途中で村田蒲鉾店に立寄り、名物のカマボコを買う。ここのカマボコは魚がうまいのか、製法がいいのか分からないが、とにかくコリコリとして美味しい。店は工業団地のような中にあり、製造直売の感じ。ここを後にして、関門海峡の海底トンネル、地下56mを走り、再び九州に入る。門司から一般道を走り、新門司港阪九フェリー第二ターミナルに着く。第一ターミナルは神戸港行フェリー乗り場になる。我々は泉大津港行き。 定刻に出航したフェリーは静かに新門司港を出港し、次第に加速し時速50km前後で瀬戸内海458kmを航行し、翌朝6時ジャストに泉大津港に入港した。 大阪の朝も6時はまだ暗い中、ライトを点けて船を下り、自宅に向い、無事に帰宅。 今回の旅はすべて終了した。 |

| 船体の仕様 | |

やまと つくし |

総トン数:13,353トン 全長:195m、全幅:26.4m 出力:27,400馬力 最高速力:25.8ノット 旅客数:667名 トラック:229台、乗用車:138台 |

| 通常料金と今回の支払額との比較 | |

| 車両運賃(運転手一名2等客室料金を含む) | 乗用車(4m未満) :18,000円 |

| 旅客運賃 | 1等洋室:14,000円 |

| 運転手の船室を1等洋室にアップ差額 | 14,000-6,500=7,500 7,500円 |

| 二人分合計 | 18,000+14,000+7,500=39,500 39,500円 (片道) |

| 通常往復料金(フェリー代のみ) | 79,000円 |

| 今回の料金(フェリーとホテル代込) | 40,000円 (ツインベッド・海側部屋) |

| 使用車 | フィットハイブリッド |

| 全走行距離 | 616km |

| ガソリン使用量 | 31.3L |

| 燃費 | 19.7km/L |

| 阪九フェリーが下関グランドホテルと共催した企画が新聞広告された。身のしまった冬のフグを食べたくて申し込んだ。 山口は今まで、何回か行ったことがあるが、萩は初めてなので、自家用車で気ままに回れるプランがよかった。 明治維新の立役者達が輩出した地を見たかった。なぜ、萩藩からたくさんの維新の志士が出たのか、大変興味がある。その解は行っても分からずしまいで終わった。 しかし、言えることはこの地の萩藩主が教育に熱心だったことが上げられる。 いつの時代も子供の教育は大変重要で、教育にはいくら投資しても、しすぎることはない。しかし、投資することと、甘やかすこととは全く別問題である。 最近、『子供たちを大切にする』ことを、『大切にすること⇒甘やかす』と勘違いしているように思う。 教育は本来、厳しいものだ。 動物の世界でも、子供に食料を与えて育てるが、巣立ちの頃になると食料を与えず自分でとることを強要する。自立を促す。親は子を突き放す。一見、過酷なように見えるが、親は次の子供を産み、子供は自活できるように頑張るという自然の摂理になっている。人間の世界は豊かな暮らしができるようになり、その自然の摂理を忘れ去ったように思う。子供は大切に育てなければならないが、そのことは甘やかすことを意味しない。子供が社会生活ができるように、さらに社会に役立つ人間になれるように教育するのである。 そのために、子供のフレッシュで柔軟な頭脳に刺激を与え、いろんなことを覚え、考える力を育むよう頭脳を鍛えなければならない。それは子供たちの言いなりに任せることではない。 最近、子供達が教室内で騒いでも、大声を出しても、先生がしかりつけることはないそうだが、これではまっとうな教育ができない。 松下村塾の掘立小屋のような質素な建屋を見て、ここで目の色を輝かせて、先生の講義に聞き入っている江戸末期の子供たちの姿が想像でき、その中から、明治維新を背負った傑物たちが育ったのだろう。 この小さな小屋のような二間の塾から、凛とした空気感を感じたことは事実である。 角島周辺の日本海側地方はなかなか行けるところではないので、角島大橋を渡り、島の先端にある灯台まで足を延ばした。 この大橋はテレビコマーシャルに登場する有名な橋でもある。何と2kmの長さの橋でどういう訳か無料で走ることができる。 なかなか景色のいい島で、名古屋の知多半島を縮小したような景色だった。 フェリーは海外旅行で何回か乗ったことがある。北欧旅行でSIRIA LINEと、イタリア・シチリアに行った時、今回と同様に夕方出航で朝着の夜間の運行であった。 阪九フェリーは『やまと』と『つくし』の2隻が交互に泉大津港と新門司港間を運航している。同様に神戸港と新門司港を『せっつ』と『すおう』の2隻が運行している。 大型船で、車両甲板から客室までエレベータで登る。客室は5階、6階、7階にある。 1等洋室はツインベッドでキャビンは比較的広いが、キャビン内にはソファーと洗面器があるが、シャワー室とトイレはない。共用のシャワー室は24時間使用可能になっている。7階には大型浴室があり、約20人ほどが入れる広さになっている。 ベッドに寝ると、エンジン音はそんなに気にならないが、小刻みな振動が伝わってきて、これを気にすると眠れなくなる。 上述の海外で乗ったフェリーはエンジン音は静かで、振動もほとんど感じなかった。 時速は50kmほど出るらしい。 昭和37年ごろ、高校の修学旅行で、関西汽船の新鋭船だった『くれない丸』に乗って九州に行った。この時は船が前後・左右に揺れて気分が悪くなったのを覚えている。 今回はそういう揺れ方はほとんど感じなかった。船の大きさが1万4千トン前後あり大きいので揺れないのだろう。 往路と帰路共に、朝6時ジャストに港に接岸し、まさにオンタイム。 これもGPSで航路をきちっと把握出来て速度を調整しているからだろう。 海外旅行のジェット機内で表示されるナビ(飛行経路の表示)と同様に、このフェリーもキャビンのテレビで刻々と航路の現在位置を表示していた。 この大きな船に、乗組員は24名だけだそうです。 船内には売店、自動販売機があり、レストランはいろいろなメニューが選べる。値段も妥当なものだ。 今回もたのしい旅行ができた。 |

| (資料)くれない丸 1959年8月11日起工、1959年11月18日進水、1960年2月27日竣工、 製造所;三菱重工神戸造船所 総トン数:2876トン 全長:86.7m 全幅:13.5m 機関:2700馬力×2基 速力:19.5ノット 旅客数:630名 僚船;すみれ丸、こはく丸、あいぼり丸、こばると丸 |