�Q�O�Q�S�N�S���P�T���i���j

�X�}�z�̃J�����V���b�^�[�p�����R�����T�O�O�~�I

| �@�U���◷�s�r���A��������ɃX�}�z�Ŏʐ^���B���Ă��܂��B�����̂�����̂̓r�f�I�B�e�����܂��B���A�g���Ă���X�}�z��iPhone13�ł����A���̃X�}�z�̓J�������\�����ɗǂ��Ȃ�A����ȃo�J�`�����J�����𗽉킷��ʐ^�����܂��B�����HD�n�C�r�W�����r�f�I�J�������݂̐��\������܂��B�{���ɋZ�p�̐i���͂����܂ŗ������I�Ƌ����܂��B�X�}�z���W���ʐ^���B������A���B������ꍇ�ȂǁA�����܁A�����R���ŃV���b�^�[�����Ε֗��Ȃ̂ɁI�Ǝv���Ă��܂������A�l�b�g�̔��ŁA�킸���T�O�O�~�Ŕ̔�����Ă���̂������܂����B �@  ����͗D����̂ł��B ���ƍ�������A�D�݂ō����܂����B�����R���ɂ͓�{�^�������Ă��܂��B �@�傫���{�^���GiPhone�p �@�������{�^���GAndroid�p ���Ƀu���[LED�ƁA�d���X�C�b�`�����Ă��܂��B �d�r���A���`���E���{�^���d�r�@2023�^�C�v�ł��B �X�}�z�Ƃ̐ڑ��́ABluetooth�ł��B �����āA�֗��ȏ��i�ł��B ����ɂ��Ă��A�܂��ɉ��i�j�i�ł��B�@�i�f�W�^���J�����p�����R���͐���~�����܂����j �Q�l�܂� �@�A�}�]���@�Œቿ�i399�~�ł��I�@�i���Ԍ���j �@ |

2024�N1��2���i�j

�J��������芷���܂����I

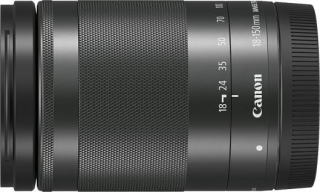

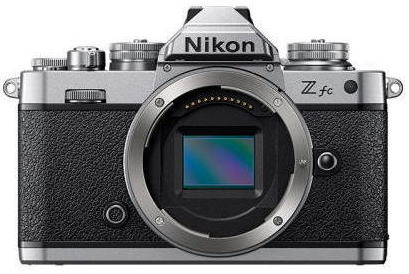

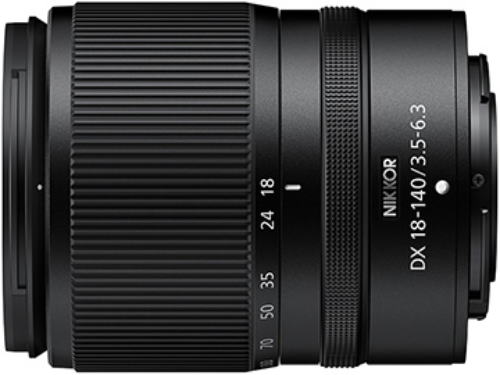

| �@��N���ɔ������̂́ANIKON Zfc�ANIK�jOR Z DX (ZOOM�����Y:18-140�����j�B 2023�N10��1���ɋL�������J�����B���܂ŁA�J�����́A�I�����p�X�A�L���m���APanasonic�Ȃ����g���Ă����BNIKON�͍��߂Ĕ��������A�V�܃��[�J�Ȃ̂ŏ��i�̑���͑�ς������肵�Ă��Ĉ��S���A�M�����������悤�Ɏv���B �@�����A�C�ɓ������̂́A�t�H�[�J�X���x�i�V���b�^�[�{�^���������āA�œ_�������܂ł̎��ԁj�����ɑf�������ƁB�{�^���������̂Ɠ����Ɂw�s�b�A�s�b�x�Ɩ�A�œ_�������B���܂ł̂ǂ̃J������葬���B �@�掿���ǂ��B���̕��A�����Y�͑傫�߂ŁA�J�����{�̂�����傫���B �@�t�@�C���_�[�͓d�q�t�@�C���_�[����ʂɒ����Ă���B�t�@�C���_�[��`���ƁA�t�����j�^�[�͂n�e�e�ɂȂ�B �@���܂Ŏg���Ă���CANON EOS M�U�́A���J�����Ƃ��Ă͏��^�E�y�ʂɂ܂Ƃ߂Ă����BNIKON Zfc��M6�ɔ�ׂ�ƁA�����傫���A�����d���B�{�i�I�Ȉ��J�����ƂȂ�B�ǂ��������f�q�͓�����APS-C�T�C�Y�B �@����Zfc�̓����́AISO���x�A�V���b�^�[���x�A���[�h���㕔�̃_�C�����i���܂݁j�ō��킹�邱�Ƃ��ł����̂ŁA�̂̃}�j���A���J�����̂悤�Ȋ��o�Őݒ�ł��邱�ƁB�������t���I�[�g�ł��g����B �@ �@�ŋ߁A���̓I�[�g�}�`�b�N���嗬�ɂȂ�A�}�j���A���͈ꕔ�̃}�j�A�������x�Ɍ����Ă���B�J�����̐��E�����l�ɁA��₱�����I�o�̐ݒ�����Ȃ��Ă��A�J�����C���ŁA���i�̎ʐ^�͂��ꂢ�ɎB�e�ł���B���̓T�^���X�}�z���B�X�}�z���o�J�`�����J�����ȏ�Ɏg���₷���A���ꂢ�Ȏʐ^���B���悤�ɂȂ����B �X�}�z�̃����Y�͏����ȑ�����i�����@��͂R�A�����X�}�z�͈�j�J���Ă���B����Ŗ{���ɂ��ꂢ�Ȏʐ^���B���B�d�q�Y�[���ŏk���A�g����ł���B����������i�r�f�I�j�����ꂢ�ɎB���B����Ŗ��\�@�ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�o�J�`�����J�����̏o�Ԃ��Ȃ��Ȃ����B �@�v���͂������ꕔ�J�����D���̐l�ɂ̓X�}�z�ł͖����ł��Ȃ��B�����ōŋ߂͈��J�������Ăыr���𗁂тĂ���BNIKON Zfc�͂��������l�ɂ����Ă��̃J�����ɂȂ��Ă���B�v���J�����}���̃T�u�@�Ƃ��Ă��\���ς�����B���₩�⌾���Ȃ���A�V�����J��������ɂ��A�g�����Ƃɋ����������Ă���B �@  �@�@ �@�@�@�@�@�@  �@�@ �@CANON EOS M�U�@�i�Z���T�[��APS-C�j�@�@�@�@�@�d�e-M�@ZOOM�����Y�@18-150���� �����Y�a57������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@  �@  �@ �@�@NIKON Zfc�@�i�Z���T�[�GAPS-C�j �@�@�m�h�j�j�n�q�@Z DX�@ZOOM�����Y�@18-140�����@�����Y�a62������ �@���炭�́A����Ŋy���߂������I�I �@���������A�������̕��i���B��̂��y���݂ɂ��Ă���B |

�Q�O�Q�R�N�P�O���P���i���j

����Ă��ꂽNikon !�@���g���f�U�C���@�~���[���X���J����

| �@�f�W�^�����J�����s��́A������t�J��������A�����������J�����ɕς�����悤���I�@ ����́A�~���[���X���J�����̎�_�Ƃ���Ă����œ_���x�A���x�����P�����邱�Ƃɂ����������B �@ �@���J�����́w�~���[���X�J�����x�Ƃ�������悤�ɁA�t�@�C���_�[�ɉ摜�𑗂锽�˃~���[���Ȃ��̂ŁA���̕��A�J�����̉��s���i�t�����W�o�b�N�j���s�v�ɂȂ�A�{�f�B�[�������A���^��y�ʉ����ł���B�������A�B�e���Ƀ~���[�̔��]���삪�Ȃ��̂ŁA�Â��ɍ����A�ʂ��ł���B�B������_�̓t�H�[�J�X���x���x�������ł��������A���ꂪ�����ɉ��������P���ꂽ�BCMOS����f�q�����̂̐i����A�摜���������̂̐i���ŁA���̎�_���������ꂽ�B �@�]���̃t�B���������t�J�����Ɏg�����ꂽ�l�́A�ŋ߂̃f�W�^���̈��t�J������A�~���[���X���J���������ƁA���̋@�\�̑����̂т����肵�˘f���B����Ȃ��ƁA���@�\�@�͎g���Â炭�A�g�����Ȃ��Ȃ��B �@�茳���J�����́ACanon �~���[���X���J�����@EOS-M6���g���Ă����B���̃J�����́A2020�N5���ɔ��������A�y�ʂŏ��^�Ȃ̂ŁA���s��A�E�H�[�L���O�Ɏ����o���Ďg�p���Ă���B�@�\��g�����肪�����킯�ł͂Ȃ����A�t�B��������Ɏg���Ă���Canon��Oympus�̈��t�J�����Ɣ�r����ƁA�i��A�V���b�^�[�X�s�[�h�A�Z���t�^�C�}�[�AISO�ݒ�ȂNJ�{�̐ݒ葀�삪����Ȃ��ƁA�˘f�����Ƃ�����B �@ �@��������̃f�W�^�����i�ɂ����ʂ��Č����邱���ŁA����܂݂�A����_�C�������A����A�������肵�āA���ڂ��t���\�������A�I�����A���肷��Ƃ����菇���K�v�ɂȂ�B �@�������������Ȃ�AMODE�{�^���������āA���ڂ��t���ɕ\�������A���̒��̖ړI�̍��ڂ��AUP�܂���DOWN�{�^���ȂǂőI�����A����{�^���������āA�ړI�̍��ڂ�ݒ肷��Ƃ����悤�Ȏ菇���v��B �@����͎Ⴂ�l�ɂ͉��̃X�g���X���Ȃ����낤���A����Ȃ��l��A����҂ɂ͑�ςȎ�ԂɊ����˘f���B �@�X�}�z����p�Ɏw��ő���ł���l�Ȃ���Ȃ����������A�̂̃P�C�^�C�d�b�������g���Ă���悤�Ȑl�͑����āA���̃f�W�^�����i���t�j�J�����͎g���Â炢�Ǝv���͂��B �@�������������������Ă������ANikon���]���̈��i���t�j�J�����Ɠ����悤�ȑ���Ŏg�����A����A���g�����o�̈��f�W�^���J���������Ă��ꂽ�B������Ɩڂɂ́A�t�B��������̈��t�J�����Ɍ�����B �@���̔�r������ƁA �@1982�N�i��40�N�O�j�����@���t�J�����@Nikon FM2�@�i�t�B�����J�����j �@�����̃x�X�g�Z���[�@������ �@  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@2021�N�����@�f�W�^���~���[���X���J�����@Nikon Zfc �@  �@�@  �@���t�J�����̏ے��Ƃ�������t�@�C���_�[�����`��A���̒��ɂ̓~���[����̉摜�����܂�����y���^�v���Y�������܂��Ă����B���t�J�����ł͋@�\�I�ɐ�ΕK�v�ȍ\���ł������B�~���[���X���J�����ɂ̓~���[���Ȃ��̂Ńv���Y���͕s�v�B�����獡�܂ł̃~���[���X���J�����͏㕔�����R�������B �@ �@Nikon Zfc�́A�킴�킴�㕔�ɏ]���̈��t�J�����Ƀf�U�C�������킹�邽�߁��`�P�����B ���̒��ɂ́A�����t�������[���Ă���B�@�\�I�ɂ́����͕s�v�ł���B�ł��A����������Ē����邱�Ƃɂ��A�ꌩ���āA�����ƃt�B��������̈��t�J�����ɋ߂Â��B �@ �@����ɁA�i��̎ʐ^�Q�Ɓj�ォ�猩��ƁAISO���x�_�C�����A�V���b�^�[�X�s�[�h�_�C�����A�I�o��_�C�����A�����āA�B�e���[�h�ؑփX�C�b�`��ISO���x�_�C�����Ɠ����̃��o�[�Őؑւł���B����Ȃ�A�B�e���Ɍ˘f�����Ƃ������B��[�̃f�W�^���Z�p�荞�݂Ȃ���A��{����ݒ�܂݂��g�����ꂽ�J�����Ɠ����ɂ��āA���i������Nikon�Ɍh�ӂ�\�������B �@ �@�N���V�J���ȃJ�����́A�uOLYMPUS PEN�v��uOM-D�v�V���[�Y�A�x�m�t�C�����́uX�V���[�Y�v�ȂǁA��������������BNikon�@Zfc�����߂Ă�����킯�ł͂Ȃ��BNikon�Ƃ����V�܃��[�J����������ƂɈӋ`������B �@�J�����ƊE�̓X�}�z�Ɏs���H���ċ�킵�Ă���B2019�N�܂ł̐��N�ԂŃJ�����̍����̔��䐔�͖��N2��������A2020�N�̓R���i�Ђł���Ɍ��������������B���ɃR���p�N�g�J������10�N�O��10����1�܂ŗ�������ł���B�����ŁA��ҁA�����N�̃��C�t�X�^�C���ɗZ�����A�B��y�������`���J���������肽���ƍl���AZ fc�̃R���Z�v�g���ł����B�����ŏo�Ă����̂��A��40�N�O��1982�N�ɔ��������uNikon FM2�v�����`�[�t�ɂ���Ƃ����A�C�f�A�������B���̎���̃J�����́A���݂̃j�R���̃~���[���X���ƈႢ�O���b�v���o�������Ă��Ȃ��̂ŁA�����̏����ȃo�b�O�ɂ����߂₷���B�܂��A�ݒ�p�_�C�����𑝂₷�̂����R�ɂł���B �@�u1970�N��̃j�R���ł́wNikon F2�x��w��F3�x�Ȃǂ̈��t�J��������͂��������A�����ň�ʂ̐l�ɂ͎肪�o�Ȃ������B�����ŁA�ʐ^�������L�߂邽�߂Ɂw�R���p�N�g�E�j�R���x�̃R���Z�v�g��77�N�ɔ������ꂽ�̂��wNikon FM�x�B���̌�p�@�́wNikon FM2�x�͈�ʌ����ł���Ȃ���X�g���{�Ƃ̓����ō����x��200����1�b�ƁA�����̍ō����\������Ă���A�v���������g�p�����B�ŐV�̋Z�p��`����̂ɁA���̃w���e�[�W�i��Y�j���g����ƍl���ď��i�������������B �@Nikon Zfc�͑���������B�_�C�����܂݂̓A���~�̖��C�i�ނ��j�ނ���肾���A�_�C���J�b�g���Ă���B��G������Q���B���ׂȂ��Ƃɂ��z�����đ��������i�͔����B �@���i�̐i���́A���̏��i�̐��\��������n�܂��A�@�\�����ɂȂ��A���̃T�C�N�����f�U�C�������ɂȂ��B�������Ō�́A�g�������Ă̋����ɂȂ�B���悢��A���J�����������܂ŗ������̊���������B �@���ANikon�̃J������ڂɂ��āA���n�����J�����s���������B �@����Nikon Zfc�̃R���Z�v�g�̓��[�U�Ɏ�\��������B�P�Ȃ���Î�ł͂Ȃ��B |

�Q�O�Q�R�N�V���Q���i���j

��͂�v�����Ƃ���A�V�܂̃j�R���A�L���m���������I

| �@�Q�O�Q�R�N�U���P�P���i���j�@�w�\�j�[�f�W�J����L��ǂ���x���A�\�j�[���~���[���X���J�����ŁA�V�܂̃L���m���A�j�R���̍U���ɐ������āA�傫�Ȑ��ʂ��グ���Ə��������A�����ŁA�V�܂̂Q�Ђ��ق��č������邱�Ƃ͐���肦���A�K���҉���ł��Ă���Ƃ��������B �@���߂̃~���[���X���J�����̃J�������X�̔̔��͉��L�̂悤�ɂȂ��Ă���B �@�j�R���̐V���i�uZ 8�v����D���B�@�J�������X�S5�Ђŏ��o��1�� �@�~���[���X�J���� ��������L���O�G�J�������X5�Ђ̔���x�X�g5 �@5�������@�j�R���V���i�uZ8�v���A�f�[�^�S5�Ђł��ׂď��o��1���Ɖs�������オ����������B �u�j�R�� Z �V���[�Y�v�̃t���b�O�V�b�v���f���uZ 9�v�i2021�N12�������j�Ɠ����̍����@�\�Ɛ��\���A���S���E�M�����̍������^�E�y�ʃ{�f�B�ɋÏk�����t���T�C�Y�~���[���X����B �@5��18������j�R���̃J��������Y�����i���肳�ꂽ���Ƃł̋삯���ݍw�����ǂ����ƂȂ����̂��A �l�グ�ΏۂƂȂ����uZ 9�v���}�b�v�J�����ƃt�W���J������2�ʁA���h�o�V�J������3�ʂƏ��ʂ��グ�Ă���B �����h�o�V�J���� �@1 �j�R���uZ 8�v �@2 �\�j�[�u��7IV�iILCE-7M4�j�v �@3 �j�R���uZ 9�v �@4 �\�j�[�u��7IV�Y�[�������Y�L�b�g�iILCE-7M4K�j�v �@5 �\�j�[�u��7R V�iILCE-7RM5�j�v ���r�b�N�J���� �@1 �j�R���uZ 8�v �@2 �\�j�[�uVLOGCAM ZV-E10�p���[�Y�[�������Y�L�b�g�iZV-E10L�j�v �@3 �p�i�\�j�b�N�uDC-G100V-K�v �@4 �L���m���uEOS R10�ERF-S18-150 IS STM �����Y�L�b�g�v �@5 �\�j�[�u��7IV�Y�[�������Y�L�b�g�iILCE-7M4K�j�v ���J�����̃L�^���� �@1 �j�R���uZ 8�v �@2 �t�W�t�C�����uX-S10�_�u���Y�[�������Y�L�b�g�v �@3 �\�j�[�uVLOGCAM ZV-E10�p���[�Y�[�������Y�L�b�g�iZV-E10L�j�v �@4 �L���m���uEOS R10�ERF-S18-150 IS STM �����Y�L�b�g�v �@5 �L���m���uEOS R50 �_�u���Y�[���L�b�g�v ��2023�N3��17������ �@���̏́A�z�������Ƃ���B����͂R�Ђ��O�b�̐킢��W�J���邾�낤�I �u�����A�ʁv�Ƃ�����]���������~���[���X���J�����́A����A�ǂ������V�����W�J�����݂�̂��낤���H �@�Q�O��/�b�A�S�O��/�b��P�Q�O��/�b�̎ʐ^���s���{�P�Ȃ����ɘA���I�ɎB�����Ƃ��ł���J�����́A�Î~��Ɠ���̋����Ȃ��Ȃ��Ă���B�]���ł͍l�����Ȃ��悤�Ȑ��E�ɓ˓����Ă���B �@�́A�w�����ɈÈłŎʐ^���B��邩�x�Ƃ����ۑ肪����A���̉�����Ƃ��������Y��F�l�̏������������B ���̍��̓t�B�����̎���ł������̂ŁA�t�B�������x�i�����x�GISO�l�j���AISO�P�O�O����S�O�O�ɂȂ�A����ɍ������x�̂��̂��������B�������A�t�B�������x���グ��ɂ́A�t�B���������ނ̗��q��傫������K�v������A�ʐ^�̔����ȕ\�����i�ʐ^�̎��j�������Ȃ�����̊W�ɂ������B�J�������̂̃����Y�̌��a��傫�����A������荞�ރ����Y�̊J���ʐς�傫�����邱�ƂŁAF1.0�̂悤�Ȗ����邢�����Y���J�����ꂽ�B�@�@�����Y��F�l�������������B�����Y���a��傫������Ƥ�œ_���Â��Ȃ�����A���ӂ̂Ђ��݂���������A�v��ʕ��Q��������B���̃����Y�̖��邳��������i�����āA�t�B�������ォ��f�W�^���J�����ɂȂ�A����f�q�̉�f���̋����ɂȂ����B�ŏ��͂P�O�O����f�����肾�������A�R�O�O���A�U�O�O���A�P�O�O�O���A�Q�O�O�O���A�����č���T�O�O�O����f������悤�Ȓ�����f����ɓ������B�P�ɉ�f������������ꂢ�Ȏʐ^���B���Ƃ�����ł͂Ȃ��B��f���������Ȃ�ƁA���f�̖ʐς��������Ȃ邩��A��f�ɓ�������ʂ�����B��������Ƥ�[���ȂLjÈłŎB��ƁA�ʐ^�Ƀm�C�Y�i�ׂ��ȃu�c�u�c�����_�j���ʂ肱�ނ��ƂɂȂ�B���̒��͓��Ă��āA����𗧂Ă�ƁA����������Ȃ��Ȃ���̂��B�������Z�p�J���͂ō������Ă����B �@ �@�i�]�k�j�ŋ߂̃X�}�z�͈ȑO�́w�o�J�`�����J�����x�Ɠ������A����ȏ�ɂ��ꂢ�Ȏʐ^���B���B����ɂ́A�X�}�z�p�b�l�n�r�Z���T�[�́A�P����f������̂��ł��Ă����悤���B�������m�C�Y�����Ȃ����ꂢ�Ȏʐ^���B���ƌ����Ă���B�����̂̐i���͗��܂�Ƃ����m��Ȃ��B �@���āA�������������̂��Ƃ����ƁA�~���[���X���J�����́A���t�J�����̃~���[�̔��]�Ƃ������삪�Ȃ��Ȃ����̂ŁA�����A�ʂ̃X�s�[�h���傫�����P���ꂽ�B�������A����Ń~���[���X�J�����̌��_�ł������t�H�[�J�X�X�s�[�h�i�œ_���킹���ԁj�͈�������Ă����B���̖��́A�œ_���킹���R���g���X�g��������ʑ��������ɉ��P���A�����CMOS�Z���T�[���̑������Z���T�[�̉��P�ō��������B �@CMOS�Z���T�[�͔����̂̓��i�����ŁA�Èłł��ʐ^���B���悤�ɒ������x�����������B �@�����܂ŃJ�����̐��\���ǂ��Ȃ�ƁA���ɂǂ������ۑ肪����̂��H�A�f�l�ł͍l�����y�Ȃ��B �@���̃J�����i�X�}�z���܂߁j�̓W�J���ǂ��Ȃ�̂��H�@�y���݂��I |

�Q�O�Q�R�N�U���Q�W���i���j

�~���[���X���J�������M���I�I�i���̂Q�j

�j�R�����P��I

| �@��͂�z�����Ă����Ƃ���A�L���m���A�j�R���̓\�j�[�ɒǐ����ȒP�ɋ����Ă��Ȃ��悤���I�@ ���t�J�����̘V�܁A�L���m���A�j�R���͖ʖڂɂ����Ă��A�^�������珟����ł���B �@�������t�J�����́A�ŋ߃~���[���X���J�����ɁA������D������悤�Ɍ�����B ����͊��ɏq�ׂ��悤�ɁA���t�J�����̋��݂������œ_�X�s�[�h�i���_���x�j�̑������A�~���[���X���J�����ł��������ꂽ���ƁB �@�t�ɁA�~���[���X���̋��݂́A�~���[���Ȃ����Ƃɂ�鍂���B�e���\�ɂȂ��_���B �@�\�j�[�͎B���f�qCMOS�̐����ł͐��ENO.1���ւ�B���ɃX�}�z�̃J�����pCMOS�����|�I�ɑ����B �����A�X�}�z�Ɏg��CMOS�͏����ȃ`�b�v�ł��邪�A�~���[���X���Ɏg��CMOS�́A�R�T�����t�B�����Ɠ����T�C�Y�B���̑傫�Ȃb�l�n�r�����̂ɂS�O�O�O������T�O�O�O���̌������o����g�����W�X�^���P�̕s�ǂ��Ȃ����ׂ�Z�p�͐����B�\�j�[�́A�~���[���X���J�����Ɏ��А��Y�̍Ő�[�b�l�n�r��D�悵�Ďg���Ă���B �@ �@�f�W�^���J�����������Y�A�b�l�n�r�摜�f�q�A�摜�����G���W���i�k�r�h�j���L�^�f�o�C�X�A���`���E���d�r����v�ȗv�f���ނ��琬�藧���Ă���B �@ �@�L���m���A�j�R���A�\�j�[�̂R�Ђ͋��������āA�f���炵���J�������J���������Ă���B �@ �@�~���[���X�J�����ł́A�\�j�[���P�����������Ƃ��L���Ƃ��ď������B���̌��L���m���̊����Ԃ��Ƃ��āA�ŋ߂̓������������B �@���߂̃��h�o�V�J�����̔���s���́A�j�R���y�i�y�X�C�y�W�j���D���ɔ���Ă����Ƃ����L���������B �����V���i�y�W�����\�ʂły�X�i�t���O�V�b�v���f���j�ɔ����������B �@ �@ �@�����A�ʂ��b���ɂȂ��Ă���B �@�����Ŕ�ԃW�F�b�g�@�̗�����A�쒹����ї��u���̎ʐ^���{�P�邱�ƂȂ��B�邱�Ƃ́A�}�j�A�̊�]�ł������B���ꂪ�����̃J�����ł͎v���悤�ɎB���炵���B �@�J�������ʑ̂Ɍ����č\���ăV���b�^�[�������ۂɁA�쒹�Ȃǂ͂���яo����������Ȃ��B�������A�ŋ߂̃~���[���X�J�����́A�V���b�^�[�{�^���������P�b�O����A�J�������쓮���ė��ŎB�e���Ă���̂ŁA�V���b�^�[�{�^���������A�K�����̏u�Ԃ̎ʐ^�����Ă���B �@�J�������\���āA�V���b�^�[�Ɏw��Y�����u�Ԃ���J�����͎B�e���J�n���Ă��邪�A�V���b�^�[�{�^���������ď��߂āA�P�b�O�̉摜����L�^�f�q�ɉ摜���]������邵���݂ɂȂ��Ă���B �@��������掿�Ŏ�������ɂ́A�摜�����G���W���A�L�^�f�q�̓��삪�������łȂ��Ƃł��Ȃ��B �Ԃ̃h���C�u���R�[�_�����l�ȕ����ŁA���̎��̉f�����L�^�f�q�i�r�c�J�[�h�j�ɋL�^����悤�ɂȂ��Ă���B ����͓���Ȃ̂ŁA�������𑜓x�͗v�����Ȃ��B �Î~��̏ꍇ�́A�e�i�������𑜓x���v��̂ŁA���̎����̓n�[�h�������������B �@����A�\�j�[�A�L���m���A�j�R���ɉ����APanasonic�Ȃǂ̃��[�J���A����ɂ��ǂ��J�����ɒ��킵�����邱�Ƃ����҂������B �@  �@�@�@�@�@�j�R��Z8�i�{�f�B�̂݁j�@�@�@599,500�~�i�ō��j �Q�l �@�j�R���y�W�̐��\ �@�E�d�q�V���b�^�[���x�G1/32,000�b �@�E���J�j�J���V���b�^�[���X�A�d�q�V���b�^�[�̂� �@�E�����B�e�R�}���G20�R�}/�b�`120�R�}/�b �@�E�B���f�q�G35�����t���T�C�Y�i�b�l�n�r�Z���T�[�j�G4571����f �@CanonEOS-M6�d�l�i���p���̃J�����j �@�E�B���f�q�GCMOS�GAPS-C�i22.3�~14.9�����j�@2420����f �@�E�����B�e�R�}���G�V�R�}/�b�@�G�œ_�ǐ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�R�}/�b�@�G�œ_�Œ莞 |

�Q�O�Q�R�N�U���Q�P���i���j

�~���[���X���J�������M���I�I

�L���m���̊����Ԃ��H

| �@�U/�P�P�t���L�ڂŁA�w�\�j�[�̃f�W�J����L�x�̊��z�L�����A�b�v���܂������A�J�����̘V�܁A�j�R����L���m�����~���[���X�ŕ�����킯�ɂ͂䂩���A���X�ƃ\�j�[�R���i��ł��o���Ă��܂��B �@�j�R���́AZ9�@�Ƃ����t���O�V�b�v�~���[���X��̔����Ă��܂����A�L���m�����ŋ߁AEOS R6 MK2���o���܂����B���ꂪ�e����̃J�����}���ō��]���āA�J�����G��CAPA�̃R���y�Ńg�b�v�ɗ����Ă��܂��B �@  �@���i�́A�{�f�B�[�@396,000�~�i���h�o�V�J����,�P�O���|�C���g�Ҍ��j �@ �����́A�����B�e�ɋ������ƁB��s�@�A�d�ԁA�J�[���[�X�A�쒹�Ȃǂ̍������̂̎B�e�ɋ��� �@�E�����A�ʁG���J�V���b�^�[���F12�R�}/�b�@�@�d�q�V���b�^�[���F40�R�}/�b �@�EAF�X�s�[�h�F0.03�b �@�E�v���B�e�@�\�F�V���b�^�[�{�^��������0.5�b�O����B�e���\ �@�@�@�쒹�ȂǎB�e���ɁA��ʑ̂�����яo����������Ȃ��`�����X�����Ȃ��I �@�@�@����́A�Ԃ̃h���C�u���R�[�_�Ɠ����ŁA���ŃJ���B�e���s���Ă���B �@�E�B���f�q�F35�����t���T�C�Y�@CMOS�Z���T�[�G2420����f�@ �@�E�摜�����GDIGIC X �~���[���X�ł̓\�j�[�������s�������A�j�R���A�L���m���������L���b�`�A�b�v���Ă���B ���������ȋ��������������ł��B |

�Q�O�Q�R�N�U���P�P���i���j

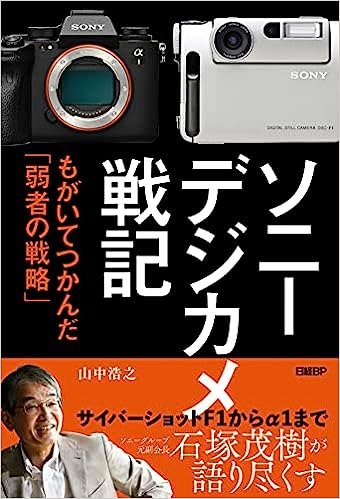

�\�j�[�f�W�J����L��ǂ��

����G �������Ă��u��҂̐헪�v

�T�C�o�[�V���b�gF1���烿�P�܂�

�@�@���oBP�@�R���_�V���@���i1700�~+��

| �@�����Ƃ������~�J�����Ă���̂ŁA����ŁA�v���Ԃ���\�j�[���e�[�}�Ƃ����{��ǂB ���̖{�́A�R���O�V�����\�j�[�̃J�������Ƃ�S������Ă����Β˖Ύ����ƑΒk�`���ŏ�����Ă���B �v�X�ɁA�\�j�[���ɐG�ꂳ���Ă���������������̂ŁA�nj㊴���܂Ƃ߂Ă݂��B �@�\�j�[�̑n�Ǝ҂̈�l�A���c�����A���̌���o������̖{�͉������ǂ��A��������\�j�[�̓Ǝ��̃��m�Â���ɂ��ď�����Ă����B�n�[�h�̂��Ă̓��e�����������B�\�j�[�͂��̊Ԃɂ��A���ƍ\�����ς���Ă��܂��A���Z��ی���A�v���[�X�e�[�V�����ȂǁA�]����T�`�u���i�Â���̃��[�J����傫�������]�����Ă���悤�Ɍ������B �@�\�j�[�n�Ǝ҂̈�l�ł�������[�������\�����wSONY�̐ݗ���ӏ��x�ɉ�Аݗ��̖ړI��8���ڌf���Ă��邪�A���̃g�b�v�ɁA�w�^�ʖڂȂ�Z�p�҂̋Z�\���A�ō��x�ɔ��������ނׂ����R舒B�ɂ��Ė����Ȃ闝�z�H��̌��݁x�ƋL����Ă���B �@���̎��R舒B�ɂ��Ė����Ȃ�E�E�E�̂Ƃ��낪�ASONY�̃\�j�[���鏊�Ȃ��Ǝv���B���[�U���ǂ��v�����ȂǁA���[�U�ڐ��ɂ͐G��Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����Ƃ��낪�\�j�[�炵���B�l�̂܂˂͂��Ȃ��Ƃ�����ł���������B �@�J���҂��Z�\���ō��x�ɔ������邱�ƂŁA�̂т̂тƖ����Ɏd�������悤�Ƃ��������ɂƂ��B �@����Ƃ悭�����А����f���Ă���̂��A���s�̖x�ꐻ�쏊�w�ʔ����������v�Ƃ����ꌩ�Ƃ�ł����Ȃ��\���ł���B�����d��̍j�̂́A�w�Y�Ɛl����̖{���ɓO���A�Љ���̉��P�ƌ����}��A���E�����̌���Ɋ����x�Ƃ���B�Ј��͐^�ʖڂɐ��̒��̂��߂ɓ����̂���I�Ƃ��������B �@���āA�{����ǂ�Ō���ƁA�w�Ȃ�قǂ����������Ƃ��x�ƋC�Â������Ƃ��낪�����Ɍ�����B�\�j�[�ƌ����A���c���A�����J�ɏo������ۂɁA��s�@�̒��ʼn߂������Ԓ��A���y�����������Ƃ����v�����������̂��A��q�b�g�����E�H�[�N�}���ł������Ƃ����b������B �@ �@�E�H�[�N�}���́A�����v�V�I�Z�p����g�������i�ł͂Ȃ��A�����̃J�Z�b�g�e�[�v�����āA�|�P�b�g�Ɏ��܂�قǂ̑傫���ɂ܂Ƃ߂��Ƃ������i�ł���B������A�J�Z�b�g�e�[�v���A���������傫���T�C�Y�ɁB �@�������A�E�H�[�N�}���͍Đ��@�\�����ŁA�^���@�\�͂Ȃ��A�펯�I�ɂ͂���Ό����i�������B �@�T�C�Y�ɂ������A�d�r�Ő����ԉ��y�������邱�Ƃ����ɓO�ꂵ�Ă���������B����ŗǂ��I�Ɗ�����ď��i���������ƁB�������A�|�P�b�g�ɓ����傫���ɂ͐�ΑË����Ȃ������B �@���̂��߂ɁA�J�Z�b�g���J�j�Y���͂����ƐV�v���A�S�����z��ς������J���J�������B�������邽�߂Ɏg�p����S�̓X�e�����X�̋ɔ������p�����B �@�\�j�[�ɂ͎�ޗp�Ɉ��́A�w�f���X�P�v�ƌĂ�錨�|���̃J�o���̂悤�ȃJ�Z�b�g�^���@�����ɂ������B ����̓v���d�l�ɂ��ς�����̂ŁA�����ȏ��i�ł������B �@�����A�E�H�[�N�}���ɘ^���@�\���t���邱�Ƃ������ł������Ȃ�A�E�H�[�N�}���͐��܂�Ȃ������Ǝv���B ���y���ǂ��łł��C�y�Ƀw�b�h�t�H����C���[�z���ŕ����邱�Ƃ��|�C���g�������B �@�^���J�Z�b�g�e�[�v���Đ����邾���Ȃ�A���X�e�[�v���s�̐��x�i�X�s�[�h��E�t���b�^�[�Ƃ����e�[�v�X�s�[�h�̃t���c�L�E��炬�j�������Ă��A�����C�ɂȂ�Ȃ��B����ɘ^���@�\��t����ƁA���������\���v�������B�J�Z�b�g�f�b�L�̂悤�Ȋ��ȃ��J�ɂȂ��Ă��܂��B���̕ӂ̊���肪���E�𐧔e�����E�H�[�N�}���̊��̖��ł������B �@����́A�����Ԃ�Â��b�ŁA���͂����I�[�f�B�I�́A�A�i���O����f�W�^���������̂ŁA�A�i���O����̋�J�b�̘͐̂b�ɂȂ�B �@���āA�{��́w�\�j�[�̃f�W�J����L�x�ɖ߂邪�A����Ƃ��āw�������Ă��u��҂̐헪�v�x�ƂȂ��Ă���B�f�W�J�����o�ꂵ�����́ACCD��MOS�Ƃ��������̎���f�q�͉�f����10����f���x�ŁA�掿���r���A�J���[�̕\���͂��R���������B����A�J���[�t�B�����ɑ����ł��ł��郌�x���ł͂Ȃ������B �@�f�W�J���́A�����Y�E����f�q�E�摜�����G���W���i�W�ω�H�j�E�t���\���f�q�E�L�^�f�q�E�d�r�̂U�̗v�f���i����ł��Ă���B�@�����A���̂U�̗v�f�Z�p�͎���ɊJ�����i��ł����B �@�r�f�I�J������������s���ď��i���o����Ă����B�r�f�I�͓���̘^��E�Đ��@�Ȃ̂ŁA���܂茵�����掿���\���Ȃ��Ă����Ƃ����p���x���ɋ߂Â��Ă����B �@����A�Î~����B�e����J�����́A�������\���v�������B�������A���̎��_�̋Z�p���x���́A����̐��\�ł����Ȃ��A���i�Ƃ��ĔF�߂��邩�ǂ����A�Ƃ�����Ԃ������B �@�������A�����̋Z�p�́A���[�A�̖@���ɂ��A�Q�N�Ŕ{�X�̏W�ϓx�����サ�A�ƂĂ��Ȃ����x�ō����\�����i��ł����B����f�q��摜�����G���W���A�t���Ȃǔ����̊֘A�̕��ނ͓��i�����Ői��ł����B �Ⴆ�A����f�q�́A�����Ƃ����Ԃ�100����f���A130����f�A200����f�A����ɁE�E�E����f�������B �@�����ɃJ���[�t���̕\���͂��啝�ɗǂ��Ȃ�A���ꂢ�ɂȂ����B���́A�B�����ʐ^�f�[�^��ۑ�����L�^�}�̂̃f�[�^�e�ʂ����Ȃ��A�B�e�����ɐ������������B���������������f�W�J�����t�����ɂ������B �@���̕ӂ���A�{���̋L���ɓ���B �@�f�W�J���̓X�}�z�̏o���ŁA�J�����̓X�}�z�Ƃ�������ɂȂ����B�X�}�z�́A�N�������Ă���E���ł�����������E������Î~����B���E�l�b�g�ŋ��L�ł���Ƃ������\�ƌ����铹��N����ɓ��鎞��ɂȂ����B ���R�A�X�}�z�̓J�����̎s���H���r�炵�Ă䂭�B �@�o�J�`�����J�����Ńf�W�J�������z�������[�J�͑������œP�ނ�]�V�Ȃ����ꂽ�B�\�j�[�͂��̒��ł������c�葱�����B�܂��A�f�W�J���ő�q�b�g�����u�T�C�o�[�V���b�g�v���X�}�z�ɂ͏��Ă���킵���B �@�����c��헪�͍��t�����l���i�A�����f�W�^�����J�����ւ̓]���������B�����ŁA�����Y�������ł�����J�����͑傫���ďd���Ƃ����펯���B �@�~���[���X���J������W�J���A����Ɏ���f�q��35mm�t���T�C�Y�ɂ����~���[���X��7�V���[�Y�� �����ŁA�����J�����̓f�W�^�����t�J�������펯�̂Ȃ��ɁA�~���[���X�f�W�^�����J�����𓊓����A�~���[���X�̎�_�𐔁X�̋Z�p�i���ō������āA�t���~���[���X�ɂ�鋭�݂���������ŏ��i���J�����āA�J�����s��̏펯��j�����B �@�������A�v���J�����s���n�C�A�}�`���A�s��́A�]���̘V�܂ł����L���m���A�j�R�������|���Ďs��𐧔e���Ă����B �@�����ŁA�\�j�[�̐헪�́H �@�J�����Ƃ��Ă̐��\�E�@�\�́A�t���T�C�Y�~���[���X��ჿ�P�����|���Ă����B���Ƃ̓��[�U��s��� �]�������Ƃ��B�\�j�[�̓v���J�����}���̃T�|�[�g��A�s��ł̏��i�T�|�[�g�̏[����A�̔��T�|�[�g��J�����G���̃T�|�[�g�Ȃ������J�����s��̃\�t�g�ʂł̃T�|�[�g�����������B �@�J�����{�̂̃n�[�h�ʂ̗D�ʐ��̓~���[���X���̕��������Ȃ����̂ŁA�\�t�g�ʂ̃T�|�[�g�������ɂ�薼���Ƃ��������f�W�^�����J�����̒��_���ɂ߂邱�Ƃɐ��������B �@SONY�@�t���O�V�b�v���J�����Љ�@YouTube����͉��L��YouTube�ɃA�N�Z�X���Ă��������B �@�@�@https://youtu.be/e0lLCqmHSSg �@�@�t���O�V�b�v���f���@�~���[���X���J�����@��r�\

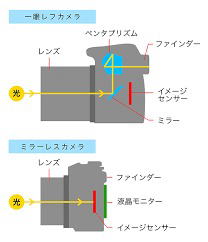

�@�@���t�J�����ƁA�~���[���X���J�����̗D��͂ǂ��ɂ������̂��H �@���t�J�����́A�����Y��ʂ����摜�i���j��45���X�������i�~���[�j�Ŕ��˂��ď㕔�ɒu���ꂽ�œ_�������f�q�ɓ�����B�����ŃR���g���X�g��ʑ������o���A�摜���������̂Ńs���{�P���C������AF�M�����œ_���킹�����Y�ɑ���A�t�H�[�J�X���u���ɍ��킹�A�s���{�P������B �@����ɁA�~���[�̔��ˌ����v���Y�����g���A�t�@�C���_�[�ŎB�e�摜��������\���ɂȂ��Ă���B �@�V���b�^�[�{�^���������ƁA�~���[�͔��]���A�����Y��������Ă����摜�i���j�́A�t�B�����ɑ�������B�e����f�q�ɓ�����B�����œ���ꂽ�摜�M���͉摜�����G���W���ŁA�摜�f�[�^�ɂȂ�L�^�f�q�ɑ����L�^�����B���̈�A�̓���́A�s���g�����킹�鎞�Ԃ��Z���قǁA�s���{�P�̂Ȃ����ꂢ�ȉ摜�������B�e�ł���B���t�J�����́A�œ_���o����f�q���A�ʐ^�B�e����f�q�Ƃ͕ʂɐ݂��邱�ƂŁA�s���{�P�̂Ȃ��ʐ^����b�Ԃ�5������10���قǁi�ō��@���20�����x�j�B���悤�ɂȂ��Ă����B �@����A�~���[���X���J�����́A���˔̃~���[���Ȃ��B�B�e����摜�i���j�͒��ځA�B�e����f�q�ɓ�����B���̕����́A�œ_�����킹�����f�q�Ƃ��ĎB�e����f�q�̈ꕔ���g���Ă����B�B�e����f�q�̒��Ƀs���g�����킹�邽�߂�AF����_���������g�ݍ��܂�Ă������A�����͂��̐������Ȃ��A�������œ_�����킹��AF�������R���g���X�g�����ł���A�s���g���Â��A�s���g�����킹�鎞�Ԃ������������Ă����B�V���b�^�[�������āA�s���g�������܂ŏ����҂K�v���������B���̌�AAF���o�������ʑ��������ɉ��P����A�s���g���킹�̐��x�⎞�Ԃ͉��P�������A�B�e�摜�̈ꕔ�Ńs���g���������A�S�̉�ʂł̓s���g���Â��A���t�J�����ŎB�����ʐ^�̏o���h���Ɋ���Ȃ������B �@�����~���[���X�J�����̎�_���\�j�[�͎��Ђ̓Ǝ��̔����̎���f�q�J���ō������āA���̎�_���������Ƃ������ł���B �@ �@�t�ɁA�~���[���X�J�����̋��݂́A�~���[���Ȃ��������B���t�J�����̓~���[���@�B�I�ɏ㉺����̂ŁA�~���[�̔��]���Ԃ�������B�����瑬���������Ă��A��b�Ԃɔ��]������ɂ͌��x������B���̂��Ƃ́A��b�Ԃɉ����̎ʐ^���B��邩�̌��E�l�ɂȂ��B�������A�����Ń~���[�]�����铮����J��Ԃ��s�������M������ۂ��Ƃ͔��ɓ���ۑ�ł���B�L���m����j�R���͒��N�̃m�E�n�E�ō������Ă����B �@����A�~���[���X�̓~���[���Ȃ��̂ŁA�S�����̖��͂Ȃ��B �@�\�j�[���P�́A��b�Ԃ�20���ȏ�i�ő�R�O���j�̎B�e���ł���悤�ɂȂ����B����ɁA�d�q�V���b�^�[�ɂ��B�e�ł́A��Q�O�O��/�b�B�e���ł���B �@�~���[���X���J�����̂�����̗D�ʐ��́A�~���[�����]����ۂ́w�K�V���E�K�V���E�K�V���v�Ƃ������J�̍쓮�����S�����Ȃ����ƁB �Â�����v�������B�e��ʁA�Ⴆ�S���t�̃z�[���v���[�A��މ��̎B�e�ȂǁA�J�����̃V���b�^�|�����C�ɂȂ邪�A�~���[���X���́A�d�q�V���b�^�[���͖����ŎB�e�ł���B��f���͂T�疜��f���A�ō��̉�f�����ւ�f���炵�����J���������������B �@�����ɂ͓�������A���E�\���K�����݂���B �@���̒��̗L�l�Ƃ��āA�w�ǂ����Ƃ���ł͂Ȃ��A�ǂ����Ƃ�����Δ��ʈ������Ƃ��K�����݂���x �@���m�Â���̐��E�ł́A�ǂ��ʂ�����ɗǂ����A�����ʂ��_���������邱�Ƃɐ�������A�������|���ď����Ƃ��ł���Ƃ����ǂ����Ⴞ�Ǝv���B �@������́A�����琬�n���������s��ƌ����ǂ��A���̎s���Ȋ�����K���o�[��Ƃ����Ă��A�ǂ����Ɏ�_��L���Ă���̂ŁA���̎�_��������������K���o�[�ɑ��ėD�ʂɗ��Ă�]�n������B �@���̎���́A�ߗށE�A�p�����ƊE�����j�N����A���[�^�֘A���i��NIDEC�i���{�d�Y�j�Ȃǂ�����B �t�ɁA���A�K���o�[�ł����Ă��A���Ђ̎�_�͉����ɒ��ӂ��A���̕⋭����P�Ɏ��g�ނ��Ƃ��d�v���B �@�����āA�\�j�[�̐Β˂���̍��E�̖��H �@�������E��肫��E���������� �@�ɋ������o����B �@���E���r�����w�E�H�[�N�}���x�́A�����^�E�|�P�b�g�ɓ���傫���Ƃ����u��������v�ƁA�Đ������ł��Ȃ��u��肫���v�̍ł��鏤�i�������B �@�����āA��낤�ƌ��߂���u����������v�O�ꂵ�Ď��g�ގp�����听���ɒʂ����̂��낤�B �@�����āA�X����������\�j�[�����J�����̐����k���A�~�m���^�i�R�j�J�~�m���^�j�J�����Ƃ̍����ŁA���������Y����t�J�����Â���̃m�E�n�E���z���ł������Ƃ��������Ȃ����낤�B �@�����������k�����邪�A�����������ʂ�U��Ԃ�ƁA�K���u�����������Ƃ��v�Ɣ[���ł���v��������������B�t�����s�k�ɂ��A���l�ɂ��̗v��������B �@�������A�}�ɐ����ł����̂ł͂Ȃ��A�����Ɏ��g�݁A���݂𑱂��Ă��邤���ɁA���X�ɐ��ʂ��ς��葱���āA���鎞�ɏ����̊����|��B�@�܂��S�Ă̎��g�݂������Ɍ��ѕt���킯�ł͂Ȃ��B �@�w�\�j�[�@�f�W�J����L�v��ǂ�ŁA�\�j�[�ɂ̓f�W�^���J�������\�����镔�ނ����Ɏ��ЂŐ��Y���Ă����B CCD��CMOS�Ƃ��������̎���f�q�ł́i���j�����d��ƕ���ŁA���E�ŗL���̃��[�J�ł������B�����Y���摜�����G���W���i�k�r�h�j�̓r�f�I�ȂǂŊ��ɏ��i�����Ă����B�L�^���f�B�A�Ƃ��Ẵ������[�́A�������[�J�[�h����Ă������A���̋K�i���͂��܂��䂩���ɏI����Ă���B�L�^�J�[�h�́A�r�c�J�[�h�ɔs�ꂽ�B�d�r�����`���E���C�I���d�r��^����ɏ��i�����Ă���B�f�W�^���J�����͂��������v�f���i�̑g�����̏�ɐ��藧���Ă���B �@ �@���̂悤�Ȋe�Ђ̋����̒��ŁA�f�W�^�����J�����s��̃g�b�v�ɖ��o�邽�߂ɂ́A�e�v�f���i�̋Z�p�͂𑼎Ђ��܂˂̂ł��Ȃ����x���܂ō��߂��K�v������B����Ɉ��t�ƃ~���[���X�Ƃ������i�̊�{�\���̗D�ʐ����������挩���⓴�@�͂����m���������ƂɂȂ�B�����āA�v���d�l�ƂȂ�A�v���J�����}���̗v�]�⋤����n���ȓw�͂�����B �@����A�L���m���A�j�R�����\�j�[���P�ɂǂ��Ώ����邩�������̂ł���B�����A�f�l�ɂ́A������Ȃ��~���[���X�̑��̎�_�����邩������Ȃ��B���������ł���A�L���m���A�j�R���͂��������Ă��邾�낤�B �@���������������J��Ԃ��āA���i����i�Ɖ��P��������邱�ƂɂȂ�B�����������Ƃ��B �NjL �@�L���m���A�j�R�����~���[���X�������C���A�b�v�B �@�L���m����EOS-R3�A�j�R����Z9�ȂǍ����~���[���X���������BSONY ��1��ǐ����Ă���B Canon�~���[���X���t���O�V�b�v���f���́AEOS R1�ɂȂ邪�A�����͂Q�O�Q�R�N�㔼���������I �@�\�j�[�̓��P�Ő�s�������A�L���m���A�j�R���ɑ��āACharenger�̃X�^���X������Ă��Ȃ��B�݂�������ȋ����𑱂��Ă���̂ŁA�ǂ̎��_�ŕ]�����邩�ɂ��A�����L���O������ւ�邩���m��Ȃ��B �@�L���m��EOS�R3����1���l�ɁA�A���B�e30�R�}/�b��B�����Ă���B �@�j�R���́AZ9�Ńt�@�[���E�F�A���A�b�v�f�[�g�����B�����ȏ�ʂ�g�����̕����L���Ă���B �@�J�����͑������\�ŕ]�����ׂ������A�ʐ^�̕`�ʗ͂̓����Y�ƃJ�����Ō��܂�B�Î~�悾���łȂ��A���̎B�e�\�͂��d�v�ɂȂ�B���̎��͂̈�������A�ʁA�A���B�e�R�}���ŕ\�������B���ɃX�|�[�c�̑I��̌�����������A�I�[�g���[�X�̂悤�Ȏ���300�����ɂ��Ȃ鍂�����̂����ɎB��邩�ǂ������ۑ�ł���B����ł́A�R�Ђɑ傫�ȍ��͂Ȃ��悤���B �@�v���p�⍂���}�j�A�������i�́A�g�p�҂̚n�D�ɂ�菤�i���I������邱�Ƃ������B�����������������Ȃ�قǂ��̌X���������Ȃ�B������M��҂��l������A���X�Ɣ����Ă��炦�邱�ƂɂȂ�B �@���������Ӗ��ł́A�J�����̘V�܂ł���L���m���A�j�R���͔��ɋ���Ȉ��D�҂������Ă����B�����ɑ�O�̃\�j�[�������ɐH�����ނ��Ƃ��ł��邩���ۑ�ł������B �@ �@�����ɁA�{�����w�������Ă��u��҂̐헪�v�x�Ƃ�������̈Ӗ���������������B �@���P�́A���������L���m���A�j�R���̉��ɍU�ߍ��ݎn�߂��Ƃ������Ƃ��Ǝv���B ���������A����̊e�Ђ̓����𒍎����Ă݂����B���[�U�Ƃ��Ă͊y���݂��I�I |

�Q�O�Q�O�N�T���P�P���i���j

�b�`�m�n�m�@�~���[���X�J�����@�d�n�r�|�l�U�̏Љ�

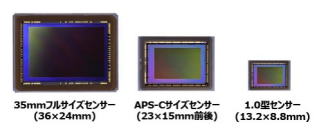

��t���ƂĂ����ꂢ�ȋG�߂ɂȂ�܂����B��N�Ȃ�J�����������āA�h���C�u��n�C�L���O�ɏo������G�߂ł����A���N�́w�R���i�x�E�B�[���X�̖����ŊO�o����������Ă��܂��̂ŁA���ƂȂ����Ƃő������肵�Ă��܂��B�Ƃ͌����Ă��A�Ƃ����������������ɂ���܂��̂ŁA����o��������{���̐X�̃n�C�L���O�R�[�X�ɂȂ���܂��B ��t���ƂĂ����ꂢ�ȋG�߂ɂȂ�܂����B��N�Ȃ�J�����������āA�h���C�u��n�C�L���O�ɏo������G�߂ł����A���N�́w�R���i�x�E�B�[���X�̖����ŊO�o����������Ă��܂��̂ŁA���ƂȂ����Ƃő������肵�Ă��܂��B�Ƃ͌����Ă��A�Ƃ����������������ɂ���܂��̂ŁA����o��������{���̐X�̃n�C�L���O�R�[�X�ɂȂ���܂��B�@ �@�ŋ߂̓J������S���ŏo������Ƃ����傰���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�|�P�b�g�ɃX�}�z�����ĕ����Ă��܂��B���̃X�}�z�́A���o���������V�ŁA�����J�����������قǍ����\�ȗD�ꃂ�m�ł��B�o�J�`�����J������r�f�I�̓X�}�z�̃J�����ɋ쒀����Ă��܂��܂����B���ʂ̋L�^�������ɎB��ɂ͂���ŏ\�����Ǝv���܂��B �@�������A������Ƃ������A�ʐ^�̂��������𖡂킢�����悤�ȃX�i�b�v�̓X�}�z�ł͖����ł��̂ŁA�����������͈��t�J�������g���Ă��܂����B �@�ȑO�́A�n�C�A�}�`���A�p�̐��\��L�����L���m���@�d�n�r�VD���g���܂������A�{�f�B�[���}�O�l�V���E���_�C�L���X�g���ŏd�ʂ�����A���ɐH�����ފ��������܂����̂ŁA�y���~���[���X�ɑウ�܂����B���ꂪ�A�L���m���@�d�n�r-�l�ł��B�~���[���X�J�����̏���i�����j�̃��m�ł����B �@��������炭�g���܂������A�I�[�g�t�H�[�J�X�i�����s���g���킹�j�Ɏ��Ԃ�������܂����̂ŁA�d�n�r-�l�U�ɑウ�܂����B �@����EOS-M�U�͔����ւ��ĂQ�N���ɂȂ�v���܂����A�������~���[���X���A���ꂢ�Ȏʐ^���B��܂��B �I�[�g�t�H�[�J�X���Ԃ͑啝�ɒZ�k����A�w�ǃV���b�^�[�{�^���������Ɠ����Ƀs���g�������܂��̂ŋC�����悭�g���܂��B �@ �@�I�[�g�t�H�[�J�X�̎d�g�݂͂���������܂����A���t�J�����̓I�[�g�t�H�[�J�X��p�̎���f�q��L���Ă��܂��̂ŁA�s���g�������ɍ��킹�邱�Ƃ��ł��܂��B����A�~���[���X�J�����͓����A�R���g���X�g�����Ńs���g�����킹�܂����̂ŁA�摜���R���g���X�g���ア�ꍇ�͏œ_�����߂�ꂸ�A�����Y���E���������ĂȂ��Ȃ��s���g�������܂���ł����B��������P�����̂��ʑ��������ł��B����͉摜�M���̈ʑ��������o���Ĉʑ����ő�ɂȂ�悤�Ƀs���g�����Y���������ŁA�摜�̖��Â�R���g���X�g�̎ア��ʂł������s���g�����킹�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B�����ȍH�v���s���A�ŋ߂̃~���[���X���J�����́A���t�J�����Ɣ�ׁA����F���Ȃ��قǑ����s���g�������悤�ɂȂ�܂����B  �~��-���X�J�����͌��w���t�@�C���_�[�ɉ摜���ʂ����߂̔��ˋ��i�~���[�j������܂���̂ŁA�~���[���X�ƌĂ�ł��܂��B�����͂��̋��i�~���[�j�������ރ��J�j�Y�����s�v�Ȃ̂ŁA���̋�Ԃ��s�v�ɂȂ�A�J�����̑O��i���s�j�������ł��܂��B���̌��݂��t�����W�o�b�N�ƌĂ�ł��܂��B�~���[���X�J�����͂��������@�\�i���J�j���Ȃ����A�y�ʁA���^�A���^���ł��܂��B�ŋ߁A�~���[���X�J�����̍����@�̓v�����g���قǁA���\�����サ�܂����B �~��-���X�J�����͌��w���t�@�C���_�[�ɉ摜���ʂ����߂̔��ˋ��i�~���[�j������܂���̂ŁA�~���[���X�ƌĂ�ł��܂��B�����͂��̋��i�~���[�j�������ރ��J�j�Y�����s�v�Ȃ̂ŁA���̋�Ԃ��s�v�ɂȂ�A�J�����̑O��i���s�j�������ł��܂��B���̌��݂��t�����W�o�b�N�ƌĂ�ł��܂��B�~���[���X�J�����͂��������@�\�i���J�j���Ȃ����A�y�ʁA���^�A���^���ł��܂��B�ŋ߁A�~���[���X�J�����̍����@�̓v�����g���قǁA���\�����サ�܂����B�@���̏�̐}���A���܂ł̈��t�J�����̍\�� �@���̐}���A�~���[���X�J�����̍\��  �t�B�����ɑ����������f�q�iC-MOS��CCD)�T�C�Y�ɂ��A�t���T�C�Y�Ƃ`�o�r�T�C�Y������܂����A�~���[���X�J�����̍����i�̓t���T�C�Y�i�R�T�����t�B�����Ɠ����ʐρj�ł��̂ŁA��ς��ꂢ�Ȏʐ^���B��܂����A��X�A�}�`���A�ʐ^�Ƃɂ͉ߏ�i����������܂���B �@�����̏ꍇ�́A���p�̂d�n�r-�l�U�ŏ\�������̂䂭���ꂢ�Ȏʐ^���B��Ă��܂��B �@�i���j����f�q�̃T�C�Y �@�@�@�@�E�t���T�C�Y�i�R�T�����j�G�Q�S�����~�R�U����/�R�T�����t�B�����Ɠ����T�C�Y �@�@�@�@�@�Ίp���̒����G�S�R���� �@�@�@�@�@�t���T�C�Y�Ƃ��A�t���t���[���Ƃ����C�J���Ƃ������B �@�@�@�@�E�`�o�r�|�b�G�Q�S�����~�P�U�����@���[�J�ɂ���̐��@���Ⴄ �@�@�@�@�@�ʐϔ�ŁA�t���T�C�Y�̂S�O���O�� �@�@�@�@�E�o�J�`�����i�R���p�N�g�j�J�����p�G�Ίp�����P�Q�����O��/�X�؎肮�炢 �@�@�@�@�@�ʐϔ�ŁA�t���T�C�Y�̂T���ق� �@�@�@ �@�@�@�����̎���f�q�iCMOS��CCD)�Z�p�̐i���ɂ��A����f�E�����x�����i��ł��� �@�@�@���f������̖ʐς��������Ȃ菬���Ȏ���f�q�ł����ꂢ�Ȏʐ^���B���悤�ɂȂ����B �@�@�@�X�}�z�͂��̎���B �@�@�@����f�q�̉摜�M�����摜�����G���W���ŏ������邪�A�������e�Ђ̘r�̌������B �@�@�@�e�Ђ͋����āA�摜�����G���W���̊J�����s���Ă���B �@ �@���ݎg�p���̂b�`�m�n�m�@�d�n�r�|�l�U�J�����ƌ��������Y �@  �@�]���y�������ƕW���y�������̂Q�{�̃����Y���g�p �@�]���y�����������Y�G�d�e�|�l�@�P�W�����|�P�T�O���� �@�W���y�����������Y�G�d�e�|�l�@�P�W�����|�T�T���� �@  �W���y�����������Y��������� �W���y�����������Y����������@  �@�W�������Y�������J�����̌㕔 �@�t�����j�^�[����ɔ��]�ł���̂ŁA���B�肪�ł���B  �@�W���y�����������Y�������J�����̑O���㕔 �@  �@�]���y�����������Y�@�P�W�����|�P�T�O���� �@����1�{�ŁA�w�ǂ̏�ʂɑΉ����ł���B  �@�d�q�r���[�t�@�C���_�[��������� �@�d�q�r���[�t�@�C���_�[�G�d�u�e�|�c�b�Q�@�Q�R�U����f�A�L�@�d�k �@  �@�㕔���猩���d�q�r���[�t�@�C���_�[ �@�ȒP�ɒ��E���ł���D����̂ł��B���O�̖��邢�ꏊ�ŎB�e����ꍇ�͏d��B �@������f�̂��߁A�`���Ă݂��掿�͌��w���Ɩw�Ǖς��Ȃ����炢���ꂢ���I �@�J�����i�b�`�m�n�m�@�d�n�r�@�l�U�j�̐��\ �@�E�����X�^���o�C�G�X�C�b�`�I����P�b�ȓ��ɗ����オ�� �@�E����f�q��f���G�Q�S�Q�O����f �@�E�摜�����G���W���G�c�h�f�h�b�V�G���W�� �@�E�h�r�n���x�G�@�P�O�O�|�Q�T�U�O�O �@�E���B��\�A�t�����j�^�[���܂�Ԃ��\�� �@�E�������ʑ����I�[�g�t�H�[�J�X �@�E�����A�ʁ@�X�R�}/�b �@�E�{�f�B�[���T����U�� �@�E�v���|�e���@�a�������s������������ �@�E�t���g�c���[�r�[�B�e�A�X�e���I�}�C�N �@�E�J�����d�ʁG�R�X�O�O���� �@�i�]�k�j �@�o�����������������@�c�l�b�|�s�y�T�V������f�q�ɃJ�r���������A�y�������A�b�v����ƁA�ʐ^�ɔ������_�͗l���P�O�����قljf�荞�ނ悤�ɂȂ����B���������Ǐ�͏��߂Ă̌o���ł��B �@���C�̏��Ȃ���Ï��ŕۊ����邱�Ƃ��펯�ł����A�����������ƂɂȂ�Ƃ͎v���Ă��݂Ȃ������B���́A�v���X�`�b�N�h���P�[�X�ɋz���܁i���ΊD�j�����ăJ������r�f�I��ۊ����Ă��܂��B �@�c�l�b�|�s�y�T�V�͏C����p���n���ɂȂ�܂���̂ŁA���̂܂܂ɂ��Ă��܂��B �@ |

2015�N�V��27���i���j

Panasonic�@DMC-TZ�T�V�@�������I�I

�������A�A�}�]�����ŁADMC-TZ57��21,389�~�Ŕ̔�����Ă���B

���̃J�����̂������Ƃ���́A���̉��i�ŁA���̐��\�͑f���炵���B

�ԈႢ�̂Ȃ������߂̃J�����ł��B���ЁA�����ւ��Ă݂Ă��������B

| �@�Y�[���䂪20�{�Ƒ傫������ �A���C�h�����\���L������ �B�z���C�g�o�����X�̎����C������ς悭�������� �C��̎B�e���Y���ɎB��邱�� |

2015�N7��8���i���j

�n���`�����J�����̋��ق̐i��

Panasonic�@DMC-TZ57

| ���s���̃T�u�J�����Ƃ��Ďg���Ă����o�J�`�����J�����iFS25)������Ȃ��Ȃ����̂ƁA�r�f�I�J������ʂɎ��Q����̂������ɂȂ����̂ŁA�r�f�I�B�e���\�ȍŐV�̔n���`�����J�������Ă݂��B��������ĊԂ��Ȃ��V���i���I �@FS25���Ă���A�Q�N�]��̊ԂɁA�f�W�^���J�����̐��\��@�\�̐i���ɋ������ꂽ�B�@���ɑf���炵���̈ꌾ�ɐs����B���ꂪ�R���~�ȉ��Ŕ�����B �@�A�}�]���Ȃ�A23,000�~���傢�Ƃ����l�i�ŏo�Ă���B �ɘ_�������A���s�̋L�^���B��̂Ȃ�A������ŏ\���B �@��A�f�W�^���J�����̋������́A���Ԃ̖��邢�ꏊ�ł̎B�e�ŁA�t����ʂ������Â炢���ƁB���ꂪ��������Ε���Ȃ��B�c��ۑ�̈���B ��̍����̍����J���������܂Ŏg���Ă���FS25�A�E�̔����J������TZ57�B ��Ȑ��\�A�@�\�̔�r�͉��L�̈ꗗ�̂Ƃ���B

����̗��s�ŁA���t�J�����̃L���m��EOS-7D+TAMRON�̑g�ݍ��킹�ƁA�V���i�f�W�J��DMC-TZ57���g���Ă݂āATZ57�̐��\�̃X�S���ɋ������B �����A�f�W�J����T���Ă����������A���������߂̈�i���I �@ ���̃��P�́A �@�@���w�Y�[���������Q�O�{�B�@���ꂾ������A�S�Ă̎B�e�ɖ����ł���B �@�A���C�h�����R�T�������Z�ŁA�Q�S�����Ȃ̂ŁA�L�p�ɎB���B �@�@�@�^�������łQ�W�����AFS25�łQ�X�����Ȃ̂ŁA���̍��͑傫���B �@�B�掿�͑���Y��ɂȂ��Ă��� �@�@�@�L���m�����t�Ƒ��F���Ȃ��掿�ŎB���B �@�C��Ɏ������������A�������肵�Ă��傤�ǂ������݂����� �@�D�z���C�g�o�����X�̈З͂��f���炵���A�����̏Ɩ��ɑ��� �@�@�@�I�[�g�̕�����͂ŁA�F�������Y��ɒ������ł���B �@�@�@���ꂪ�������B�d���F�̏Ɩ��̉��ł��A���������������Ă���B �@�E�n�C�r�W�������[�r�̎B�e���ł���̂ŁA�r�f�I�����Q�����Ƃ������B �@�@�@���s�ɂ����郀�[�r��ʂɎ��̂́A��ς��������A�����Ƃ������́A �@�@�@�n�C�r�W�����掿�ŎB���̂ŁA���[�r�̕K�v���Ȃ��Ȃ����B �@�@�@(�������A���t���u����Ȃǂ̎B�e�̓��[�r���L���B) �@�F�t�����j�^�[���P�W�O�x��]�ł���̂ŁA�����B�肪�ł���B �@�@�@�t����ʂ��S�U���h�b�g�����掿�A�Ȃ� �@�GWi-Fi�Ńp�\�R����v�����^�ƃ��C�����X�łȂ���B ���̐��\�Ƌ@�\�̐i���͑f���炵���B �@���ɋC�ɂ������̂́A�@�A�A�A�B�A�D ������X�y�C���ƃ|���g�K�����s�̎ʐ^�Ƃ��Ă��A���t�ƁA���̃J�����̎ʐ^����������g���Ă���B |

2014�N4��27���i���j

�L���m���@EOS-M�i�~���[���X�j���܂���

|

EOS-M�ɑ����̃����Y�́A�L���m���@�@EF-S�@18-85����Zoom EOS-D7�ɑ����̃����Y�́ATAMRON�@Di-�U18-270mmZoom |

�@�@  |

�{�̂ƃ����Y�̊Ԃɑ�������A�_�v�^�[ |

| �@���t�J�����@�L���m��EOS-�VD����Ɏg���Ă��܂����ATAMRON�Y�[������18-270mm������Əd�ʂ�1465������A�������ƌ��ɐH�����ފ����ɂȂ�B �@���̃J�����̓}�O�l�V���E���_�C�L���X�g�{�f�B�ŁA�Ȗʂ����������G���S�~�b�N�f�U�C���Ŏ�ɂȂ��݁A���\�Ɉ����Ă���䂻�̂��̂ł��B�f��͑�ϗǂ��đS�����͂Ȃ��B �@�`���C�B��́APanasonic�@Lumix�@DMC-FS25���g���Ă���B������o�J�`�����ɂ��Ă͂悭�B���B �@�ŋ߁A�~���[���X�J�����i���J�����Ƃ������j���o����Ă����̂ŁA�ǂ������������g���Ă݂����Ȃ�A�I�[�N�V�����ň������肵���B�L���m���A�j�R���A�\�j�[�A�I�����p�X�A�y���^�b�N�X�A����Ƀp�i�\�j�b�N�Ȃǂ��甭������Ă���B�e�ГƎ��̓�����Z�[���X�|�C���g�������Ă���B�@Panasonic�̓~���[���X�J�����ł���Ȃ���A�n�C�r�W�������[�r�͂������A�SK�n�C�r�W�������B�e�ł��鏤�i�������BSONY�����l�ł���BSONY�͎���f�q���t���T�C�Y�i35mm�t���T�C�Y�j�̂��̂܂ł���B �@Panasonic�ƃI�����p�X�́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ƃ����Ǝ��K�i�̎���f�q���g��EPS-C��菬�������A�f��͂Ȃ��Ȃ��ǂ������B �@����́A�莝���̃����Y�����p�����������̂ŁA�L���m��EOS-M�ɂ����B���͉��nj^�V���iEOS-M�Q����������Ă��邪�A������͒l�i�������B���\��M��M2�������BM2�̓t�H�[�J�X���x�������Ȃ��Ă��邭�炢�ŁA��{���\�ɕς�͂Ȃ��B �@ �@�����A�~���[���X�J�����͍\����A�I�[�g�t�H�[�J�X�Ɏ��Ԃ�������Ƃ������_���������B �@�œ_�����킹����@��2��ނ���A�R���g���X�g�@�ƈʑ��������������B�����̓R���g���X�g�����������̂ŁA�œ_�������Â炢���Ƃ��������B�R���g���X�g�����Ɉʑ��������������āA���҂��œK��Ԃŏœ_�����킹��Ƃ����������J��������t���݂̑����ɂȂ����B���͑S����肪�Ȃ��Ȃ����B �@���āAEOS-M���͂����̂ŁAEOS-D7��EOS-M����ׂĔ�ׂĂ݂��ƁA�{�̂̑傫���Əd�����S���Ⴄ�BEOS-M�͂�����~���[���X�\���ŁA�~���[�����]���郁�J�j�Y�����s�v�ŁA���̕��A��Ԃ��s�v�ɂȂ�̂ŁA�J�����̌��݂������Ȃ�B �@ �@���������Y�̓L���m���pEF�����Y�n�Ȃ牽�ł��g����B�������A���t�J�����~���[�̍\����K�v�ȋ�Ԃ̕��i�t�����W�o�b�N�j���A�_�v�^�[�𒅂��č��킹��B �@����������EOS-M�̖{�̂ɃA�_�v�^�[��t���āA�����Ƀ����Y�����t���邱�ƂɂȂ�B�I�[�g�t�H�[�J�X���U��h�~�@�\�̓J��������A�_�v�^�[��ʂ��ă����Y�ɐM�����ڑ������\���ɂȂ��Ă���̂ŁA�S�����Ȃ��g����B �@�~���[���X�J�����̓����Y�̌��ځA����f�qCMOS(�܂���CCD)�ɏƎ˂���̂ŁA�\�����ȒP�ɂȂ�B���̍\���̓o�J�`�����J�����ƑS�������B�������A�o�J�`�����J�����͎���f�q���؎�قǂ̑傫�������Ȃ����AEOS-M��EOS-D7�ƑS�������傫��APS-C�Ƃ����T�C�Y�B���̕����掿�̎ʐ^���B���B �@��ɁAEOS�VD��EOS-M�̎ʐ^���f�ڂ����̂ŁA�{�̂̏������A�������悭������B �@�{�̂��������Ă��A�����Y���傫���̂ŁA�~���[���X�J�����̖{�͔̂����ł��܂���B�~���[���X�p�iEOS-M��p�j�̃����Y���A�����Y���̂��̂��������Ȃ�̂ł����Ԃ�y���Ȃ�B���Ȃ݂ɁAEOS-M�ɃL���m���@FE-S�@15-85mm�����t�������̏d�ʂ�1035���B �@�ȑO�A���̋L����SONY���J�����i�~���[���X�jNEX-5���ؗp���Ďg���Ă݂܂����B���̃J�����̓~���[���X�����̂��̂ŁA�t�H�[�J�X���Ԃ�����������A���܂芴�S���Ȃ�������ۂ�����B�ŋ߂�SONY�̂��̂͗ǂ��Ȃ��Ă���B �@���t�J�����́A�~���[�ʼnf�������̂܂܌��w�t�@�C���_�[�ɑ���̂ŁA�t�@�C���_�[��`���Ďʐ^���B���B�~���[���X�J�����̏ꍇ�́A�o�J�`�����J�����Ɠ����ʼnt����ʂ����Ȃ���B�e����B�~���[���X�J�����ɂ̓t�@�C���_�[�����t��������̂����邪�A����f�q�̉摜�M���������ȍ����x�t���ʼnf���āA�����`���Ƃ����\���ɂȂ�̂ŁA�ǂ����Ă��掿���ǂ��Ȃ��B �@���߂̘b��ł́A���̈��i�~���[���X�j�J�����̔̔����L�єY��ł���炵���B�������܂߂āA���t�J�������Ăє���o�����ƕ����Ă���B�o�J�`�����J�����Ńf�W�J���ɓ��債���l���A���ɔ����J�����͈��~���[���X�H�ƌ����Ă������A�����͂Ȃ�Ȃ��l���ɂȂ��Ă����������B �@ �@��������t�J�����͑傫���ďd���Ƃ������Ƃ������ɂ͌����Ȃ��Ƃ��A���s�Ɏ��������ɂ͕s�����ƌ����Ă������A�ŋ߁A���t�J���������^�A�y�ʉ����ꂽ�B�����ł��C�y�Ɏ��������A�g���₷���傫���Əd���Ɏ��߂��Ƃ������Ƃ��A���t�J�����ւ̉�A�𑣂��Ă���炵���B �@ �@���ہAEOS-M���g���Ă݂āA�J�����{�̂������߂��āA�\����ۂɂ��܂���ɂȂ��܂Ȃ��̂ŁA�����ɂ�����������B �@������{�̂��������A�����Y���傫�����߂ɏd�ʃo�����X���ǂ��Ȃ��̂�������������Ȃ��BEOS-M��p�����Y������A�y���Ďg���₷���Ǝv���B �����͗p�r�ɉ����āA3��ނ̃J�������g�������Ă݂����B |

| ���� �i�i�ԁj | �d�� |

| �J�����@EOS-7D�i�{�́j | 910�� |

| �J�����@EOS-M�i�{�́j | 298�� |

| �A�_�v�^�[�@EF-EOSM | 110�� |

| �����Y�i�L���m���EEF-S �E15-85�����j | 575�� |

| �����Y�iTAMRON�EB008�E18-270�����j | 450�� |

�\�j�[�̈��J�����@NEX-�T���g��

| �u�����Y�������f�W�^���J�����v�ł���B�@���t�J�����ł͂Ȃ��B�����Ⴄ���H�@�Ƃ����ƁA�t�@�C���_�[�ɉ摜���f�����߂̃~���[���Ȃ��B ��ʂ��f�W�^�����t�J�����́A����f�q�ɓ�������~���[�Ŕ��˂����āA�t�@�C���_�[�ɓ����Ă���B�t�@�C���_�[�ʼn�ʂ��m�F���A�V���b�^�[�{�^���������ƁA�~���[�����]���A�����Y����̌�������f�q�ɂ�����A�d�C�M���ɕς��B�e���s����B �f�W�^�����J�����́A�������ځA�摜�f�q�ɓ���A�d�C�M���ɕς�肻����t���Ō�������A��������w�t�@�C���_�[���Ȃ��B��{�I�ɂ͈�ʂ̃f�W�J���Ɠ����A�@�������A�����Y�������\�ŁA�����Y�������o����B ���̕����́A�I�����p�X�ƃp�i�\�j�b�N����삯�ĊJ�������t�H�[�T�[�Y�ŁA���i���������́B�@�ڍׂ��t�H�[�T�[�Y�̃z�[���y�[�W�ł����������B �\�j�[�͂��̃t�H�[�T�[�Y�K�i�ɎQ�������A�Ǝ��ŁA�摜�f�q����ʂ̃f�W�^�����t�J�����ō̗p���Ă���EPS-C�T�C�Y�i23.4�~15.6mm�j�ɂ��A�t�H�[�T�[�Y������傫������f�qCMOS�ŁA���掿��_�������́BCMOS���傫�����A�����Y�͏����傫���Ȃ邪�A���ʂ̈��t�J�����ɔ�ׂ�ƁA�~���[���Ȃ����A�����A�y���A�����^�тɕ֗��ȃJ�����ɂȂ��Ă���B Panasonic���I�����p�X�̃f�W�^���������l�Ɍy���Ĕ����āA���ɏ����͎g�����肪�����B�d�ʂ�287g�i�d�r���݁j���^�A�y�ʁA���掿�����蕨�ɂȂ�A����f�W�J���@�ˁ@�f�W�^�����J�����ˁ@�f�W�^�����t�J�����@�Ƃ����R�̎�ނ����������Ă���B �ŋ߂̃J�����́A�ǂ���n�C�r�W�������[�r�̎B�e���ł���̂ŁA�J���������Q����ƃ��[�r�������Ă䂭�K�v���Ȃ��B�Y��ȃn�C�r�W�������B���B �i�Ԃ�NEX-5�����Y�̎��t�������i�}�E���g)��E�}�E���g�A �g�p�� �J�����������A�B�e����Ƃ��̎�ɂȂ��ފ�����A�e��̃c�}�~�ʒu�A�`��A���I���A�X�C�b�`�̐ꖡ�͂������\�j�[���������đ�ς悭�o���Ă���B�{�f�B�̓��^���b�N�d�グ�ŁA�\���b�h�Ȋ����ɂ܂Ƃ߂Ă���B�t���͉����ő傫���Č��₷���B�������Ă��郌���Y�͂P�W�|�T�T�����AF3.5�|5.6�A�������[��SD�J�[�h�A�o�b�e���[�̓��`���[���C�I���d�r�A ������ƋC�ɂȂ����_�́A�V���b�^�[�������āA�B�e���A�摜���\������A���̎B�e�܂ł̎��Ԃ������悤�Ɋ�����B�������������𑁂����Ăق����B |

|

|

| �e�X�g�g�p�����\�j�[�@NEX-5 | NEX-5�Ɓ@���p����Panasonic�@FZ-30 |

|

| ���GCANON EOS7D�A�@�����GPanasonic FZ-30�A�@�E�GSONY NEX-5 �����ȃJ�������o����āA���[�U�͊y�����g�������o���� |

| �J�����ɂ������������ǂ����̈Ⴂ�ŁA�o�J�`�����J����������t�܂ŁA�l�X�ȃJ�������̔�����Ă���B�@�ǂ̃J�����ŎB���Ă��A����Ȃ���Y��Ȏʐ^���ʂ���B�@�悤�́A�w�ǂꂾ���������������x�ɂ��B�@��Ƃ͂����������́B�������A�Z�p�͒����ɏ��^��������\���̓�����ށI |

�f�W�^�����t�J�����̐i��

�L���m���@EOS �VD���g���Ă݂�

2010�N5��7��

| �ǂ��������͏��X�Â萫������炵���B������A�Ƃ��Ƃ�܂ł͍s���Ȃ����x�����B�O��̃C�M���X���s���L���m��EOS Kiss X3�����Q���đ�R�ʐ^���B���Ă����B ���̌�A�V�̐�̃J���Z�~�ɏo����сA�J���Z�~�����ʂɓ˂�����ŁA��������Ĕ�яo�Ă���u�Ԃ̎p���ʐ^�ɔ[�߂����Ǝv���悤�ɂȂ����B����͈�u�̏o�����łł���B�@������ʐ^�ɎB��ɂ́A��b�Ԃɉ����̎ʐ^���B��邩�ɂ������Ă���B�����A�ʐ��\�̖��BKiss X3�͈�b��3���������B�L���m������EOS �VD���������ꂽ�B����͈�b��8���̎ʐ^���B���B1/8000�̒������̃V���b�^�[����������B �n�C�E�A�}�`���A�J�����}�j�A�����̏��i�A�{�f�B�̓}�O�l�V���E���ł������肵�����S�ȍ��ɂȂ��Ă���B�t�@�C���_�[�̓~���[��������y���^�v���Y�������ɂȂ�A�t�@�C���_�[�摜���Y��ɐ��ݐ��Ė��邢�B�@�܂��{���͈�{�Ȃ̂ŁA�����Ɠ����悤�Ɍ�����B�������������\���ƈ��������ɏd�ʂ͏d���Ȃ����B�@X3�̔{�قǂ̏d��������B�ŏ��͌��Ɋ�����d���ɏ��X�˘f�������A����A�I�����_���s�Ɏ��Q���ďd���ȁI�ƌ��������͂Ȃ������B������V���b�^�[������Ƃ��̃`���I�ƌ��������A�]���̃K�`���ƌ������ɔ�ׂČy���ʼn����B�@����f�q�̉�f����1800����f�ɂȂ�A��̂̈��t�Ɣ�ׂ�Ɗo���̐i���ł���B�@�����Y��TAMRON���̈ȑO��18-270mm�𗬗p���Ă���B�@�L���m���������Y�P�W�|�W�T����USM���g�p�B �����USM�iUltra Sonic Motor;�����g���[�^�j���s���g���킹�p�Ɏg���Ă���̂ŁA�s���g�͏u���ɍ����B�R�T�������Z�ł͂Q�V�����|�P�R�U�����Ȃ̂ŁA�����{�ł����i�̎B�e�͏\���B���������s��TAMRON�̍��{���Y�[�������Y�����A�ǂ�ȏ�ʂł��\���Ή��ł���悤�ɂ��Ă��� �B�]�����ł���u���h�~�͌��ʓI�ɓ����B ����f�q�̉�f�����P�T�O�O����f���AA3���Ƀv�����g���Ă��\���ς�����B���̃J������1800����f�ɋy�Ԃ̂ŁA�ʏ�̃v�����g�ɂ͑S�����͂Ȃ��B�������A���̔��ʁA�ꖇ������̏��ʂ������ă������[�e�ʂ�H���B�������[��CF���ނ��g���ĐM�����d���H�ł��邪�ASD���ނ������Ȃ��Ă���ASD���ނ̑������ł���z�����~�����B������SD���ނ�CF���ރA�_�v�^�[�ɑ}�����A�R�QGB��SD���ނ��g���Ă���̂ŁA�B��܂����Ă��S���S�z�͂Ȃ��B ������C�t�����_�́A�d���X�C�b�`�̈ʒu�B���̃��[�h�_�C�����̎��͂ɕt�����Ă��邪�A�d���X�C�b�`����ꂽ�ۂɁA�s�ӂɃ��[�h�_�C�����ɐG��āA���ӎ��̓��ɉ����Ƃ��������BP�i�v���O�����j�ʒu�ɐݒ肵�������Ƃ���A�Ȃ���Tv�ʒu�ɒm��ʊԂɉĂ����B�@����ʼn������̎ʐ^�̘I�o��ʖڂɂ��Ă��܂����B�����̕s���ӥ�s�S���ƌ������̂Ƃ���Ȃ̂����E�E�E�B�ł������J�����ł��VD�́I �������A�Z�p�͋}���ɐi������B���ɔ����̋Z�p�̐i���́A�]���̋Z�p�̐i���Ƃ͊i�i�ɈႤ�X�s�[�h�Ői�����Ă���B�f�W�J���͂܂��܂��i������ƍl������B �ł��A�������̐��\�̍��͖ڂŌ��āA������Ȃ��悤�ȃ��x���ɋ߂Â��Ă���B |

| EOS 7D | EOS Kiss X3 | |

| �n�C�A�}�`���A���� | ����Ҍ��� | |

| �B����ʃT�C�Y | 22.3�~14.9mm | 22.3�~14.9mm |

| �B���f�q | CMOS�ݻ� | CMOS�ݻ� |

| �L����f�� | ��1800����f | ��1510����f |

| �A�X�y�N�g�� | �R�F�Q | �R�F�Q |

| �L�^�`�� | JPEG&RAW | JPEG&RAW |

| �t�@�C���_�[ | �y���^�v���Y�� | �y���^�_�n�~���[ |

| ���엦 | ���P�O�O�� | ��X�T�� |

| �{�� | ���P�D�O | ��O�D�W�V |

| ���̫��������_ | 19�_ | 9�_ |

| �I�o���䑪������ | 63����TTL�J������ | 35����TTL�J������ |

| �V���b�^�[���x | 1/8000�`30�b | 1/4000�`30�b |

| �A���B�e(�A�ʁj���x | �ō�8�R�}/�b | �ō��R.�S�R�}/�b |

| ���C�u�r���[�B�e�@�\ | �� | �� |

| ����B�e�@�\ | ���@�L�^�`��MOV | ���@�L�^�`��MOV |

| ����L�^�T�C�Y | Full HD | Full HD |

| �t�����j�^�[ | TFT�J���[�A�R�^�X�Q���h�b�g | TFT�J���[�A�R�^�X�Q���h�b�g |

| �{�f�B�[ | �}�O�l�V���E������ | �G���v�� |

| �傫�� | 148.2�~110.7�~73.5mm | 128.8�~97.5�~61.9mm |

| �d�� | ���W�Q�O���i�{�̂̂݁j | ��S�W�O���i�{�̂̂݁j |

| ���̑� | �h�o��h�H�\�� |

�f�W�^�����t�J�����@�̍w��

| �J�����͂��������ɂ��Ă������Ǝv���Ă������A�ŋ߁A�L���m���@EOS Kiss X3�����B���܂Ŏg���Ă���Panasonic�@LUMIX�@FZ-30�̓����Y�Œ莮�ł��邪�A�Ȃ��Ȃ��̐��\�ŁA�ʂ�͑S�����͂Ȃ��B�@���݂���ϖ������Ďg���Ă���B���t�J���������̂̓I�[�g�t�H�[�J�X�̓���̑������f���炵���̂ŁA����d�ԂȂǑf����������ʑ̂�_���ɂ́A��͂���t�łȂ��Ɩ����B�@�����Y��TAMRON�@18-270mm�̒��Y�[�������Y���������A�����{�Ŗw�ǂ��ׂĂ̔�ʑ̂ɑΉ��ł���B�������A���\�d�ʂ�����̂ŁA���s�Ɏ����Ă䂭�ɂ͑����ӎ����Ď����Ă䂩�Ȃ��ƁA�d���ȁI�@�ƌ������ƂɂȂ�B ����A�C�M���X���s�ŏ��߂Ďg���Ă݂����A��ώg���₷���A�����Ɏg���Ȃꂽ�B |

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L���m��EOS X3��TAMRON�@18-270mm���@UV�t�B���^�[�t

�f�W�^���J�����̐i��

| �J�����͍��Z���ォ�狻���������A�R�T�����J�������g���Ă����B�R�j�J�A�I�����p�X�y���A�y���^�b�N�XMX���t���g�p���Ă����B�ŋ߁A�f�W�^���J�������}���ɍ����\�����A�ڂ������镨������B���݂�Panasonic�@LUMIX�@FZ-30�����p���Ă���B���̃J������CCD��800����f�ŁA�Y�[���䂪�P�Q�{�Ƒ傫����Ԃ�h�~�@�\�����Ă���̂ŁA�]���ŎB�����Ƃ��ł��u�������Ȃ��Y��ȉf�����B���B�E�H�[�L���O���A���ɂԂ炳���āA���̎��R�A���i�A�V�̐�̐����A�쒹�A��㍂�������ԓ��H�H���̐i���Ȃǂ��B���Ă���B |

�@�@

�@�@

�r�f�I�̐i��

| �@�r�f�I��VHS����VHS-C�A�����ĂW�����r�f�I�ɂȂ�ADVC�i�f�W�^���r�f�I�J�����j�ƂȂ��āA�����ԁA�Y��ȓ��悪�B���悤�ɂȂ����B�@�A�i���O�e���r�����ƕς��Ȃ��掿�ɂȂ����B�����܂ł͋L�^���f�B�A�Ƃ��Ď��C�e�[�v���g���A�Z�p�̐i���ɉ����ăe�[�v������ɏ������Ȃ����B �@�ŋ߂́A�����HDD���g�����f�W�^���r�f�I���嗬�ɂȂ������A�����SD�J�[�h�̒l�i���}���ɉ�����A�؎�T�C�Y��SD�J�[�h�ɁA�n�C�r�W�����摜���Q���Ԃ��^��ł��鎞��ɂȂ����B �@ �@�WGB��SD�J�[�h���R�C�O�O�O�~���x�Ŕ�����悤�ɂȂ�A�P���ԃt���n�C�r�W�������^��ł���B�e�[�v����A�f�B�X�N�ɂȂ�A�����̑f�q�iSD�J�[�h�j�ւƁA�v���I�Ȑi���������B �@SDHC�t���n�C�r�W�����r�f�I�J�����́A���J�j�Y���i�@�\�����j���S���s�v�Ȃ̂ŁA��̏Ⴊ�Ȃ��A������������g���������Ɉړ��������ɁA�����錋�I�Ř^���~�ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��̂ő����Ɏg�p�ł���B�܂��A�e�[�v��f�B�X�N�̋쓮�����Ȃ��̂ŁA�d�r�̏��ʂ����Ȃ������ԎB�e���\�ł���B���߂́A�R�QGBSD�J�[�h���l�b�g��9000�~���x�Ŕ����Ă���A���掿HD�łS���Ԙ^��\�ƂȂ�B |

| Panasonic HDC-SD9 �@SDHC�J�[�h�L�^�A�P�X�Q�O�{�t���n�C�r�W�����^�āA�Q�V�T�����y�ʁAAVCHD�����A ����𗷍s�Ɏ��������A�C�܂܂ȃn�C�r�W�����B�e���y����ł���B �@�r�f�I�̓f�W�J���ƈႢ�A���̏�̕��͋C���L�^�ł���̂ŁA�d�Ă���B �@ �@�C�O���s�ɂ�IC���R�[�_�������čs���A�K�C�h����̘b���ێB�肵�ċA��B �WGB��SD�J�[�h�����Ă����ƁA500���Ԙ^�����ł���B���낵������ɂȂ����B |

�RCCD�ő�ϔ��F���ǂ��A�F�̏�肪�����B �RCCD�ő�ϔ��F���ǂ��A�F�̏�肪�����BSD�J�[�hނɃt���n�C�r�W�����摜���WGB��1���ԁA�P�UGB�Ȃ�2���Ԙ^��ł���B SD���ނ͗����Ȃ�A8GB�G2000�~�A16GB�G4000�~�A32GB��9000�~�Ŕ�����B �k���l2012�N6�����݁@�R�QGB��2200�~���x �����܂ł���ƁA�r�f�I�̍ŏI�n�ɓ��B�����B ���������A�`���f�U�C���Łw�����I�x�Ƃ����i���������Ă����Ǝv�����E�E�E�B |

�@�f�W�J�����t���n�C�r�W��������B�e���ł���悤�ɂȂ����B�r�f�I�����掿�Î~��B�e���\�ɂȂ����B�f�W�J���ƃr�f�I�̋��ڂ��Ȃ��Ȃ��Ă����B �@�f�W�J�����t���n�C�r�W��������B�e���ł���悤�ɂȂ����B�r�f�I�����掿�Î~��B�e���\�ɂȂ����B�f�W�J���ƃr�f�I�̋��ڂ��Ȃ��Ȃ��Ă����B�@�����Y�ACCD��MOS�̎B���f�q�Ɖ摜����LSI�A�t���\���A�������[�Ƃ����\�����ނ̓f�W�J�������[�r���S�����������瓖�R�̗��ꂾ�B ����͔����̂̒������A�����W�ω��A�������Z�p�̐i���ɋN�������B |

�@���[�r�͓���̑�ʃf�[�^���L�^���邽�߂Ƀe�[�v��n�[�h�f�B�X�N���g�������A�J�[�h�������Ȃ�f�W�J���Ƃ̋��E���Ȃ��Ȃ��Ă����B �@���[�r�͓���̑�ʃf�[�^���L�^���邽�߂Ƀe�[�v��n�[�h�f�B�X�N���g�������A�J�[�h�������Ȃ�f�W�J���Ƃ̋��E���Ȃ��Ȃ��Ă����B�@�Ⴂ�͐l�̖ڂ̓�����A�Î~��͌������掿��v�����邪�A�����̂���r�f�I�͉掿�ɑ��銴�o�A���x�������݂����ƁB �@����̃f�W�J���A�r�f�I�̔��W���y���݁B ���掿��Nj�������f�W�J���������āA�f�W�J���A���[�r�A�P�C�^�C�̟ӑR��̉��������i���܂��܂������Ȃ邾�낤�B |