![]()

2025年7月6日(日)

「七夕祭り」の吊り飾りと、笹竹に結ばれた短冊と、茅の輪

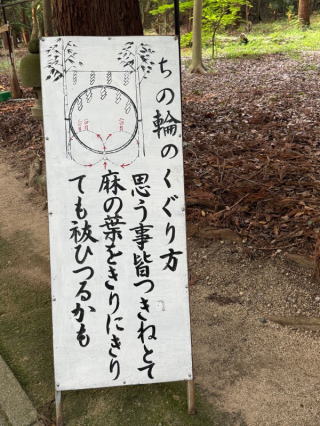

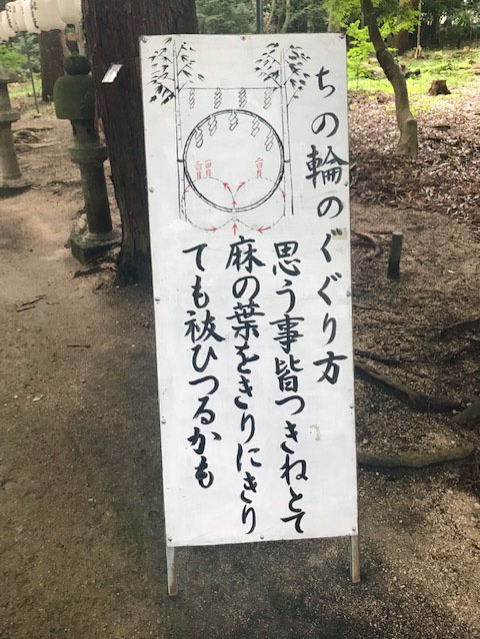

| 今日、明日は星田妙見宮で盛大に七夕祭りが行われます。沢山の色鮮やかな吊り飾りがぶら下がり、きれいに参道がお化粧されました。今年は7月に入って天気が続き、猛暑がやってきました。この暑さと七夕まつりは大変マッチします。7月3日に飾り付けが終わり、茅の輪も参道に置かれました。 その様子をスマホiPhone16PROで撮影しましたのでアップします。7月4日から7月6日の撮影です。 画像は圧縮していますので、ご了承ください。  星田妙見宮参道入口  星田妙見宮の鳥居から  参道の途中の飾り  参道内の二つ目の鳥居  参道奥の飾り  笹竹にぶら下がった短冊 祈りを込めて書いた短冊が多数ぶら下がっている  直径が約1.5mの大きな茅の輪  茅(知)の輪のくぐり方の案内板 今日は7月6日(日曜日)、朝から蒸し暑い一日になりそう。既に駐車場には10台以上の車が並んでいる。 午後からはさらに沢山の参拝客が参るはず。サクラ並木の参道横に既に10軒ほど出店が出ている。 金魚すくい、焼き鳥、かき氷、ヨウヨウ、カステラ屋、等々。 |

2024年7月21日(日)

昨日は、南星台の夏祭りでした

| 7月20日(土)は、南星台の夏祭りが開かれました。コロナ禍でしばらく中止していた夏祭りは、昨年から復活し、今年は天気に恵まれ猛暑の一日でした。空には十三夜の月がきれいでした。 各丁目の自治会、街づくり委員会、星寿会など屋台を出して賑わいました。5丁目は恒例の焼き鳥で大人気の定番ですが、住民が高齢化し、炭火で鳥を焼く作業は熱中症の危険があるので、今年は業者に依頼し焼き鳥の販売をしました。事前に各戸から注文をとり、今年も一番人気だったようです。 ビンゴゲーム、〇×ゲームゲーム、大抽選会とイベントがあり、賞品が当たることを期待して参加しました。今年は打ち上げ花火は中止し、その代わりにゲームの商品をたくさん用意したそうです。 以前、夏祭り当日は子供神輿が団地内を「ワッショイ・ワッショイ」と大声で掛け声をかけて練り歩きましたが、子供が少なくなり大人が高齢化し、そういう行事はできなくなりました。我が家は孫が近くに居ないので、夏祭りに遊びに来ることもなくひっそりとした夏祭りでした。 役員の皆さん、猛暑の中、大変お疲れさまでした。感謝感謝です。  ビンゴゲームを楽しむ 右の白い看板は、寄付を頂いた御芳名です。  大抽選会 無事に全イベントが終了しました。 写真はi-Phone13 |

2024年7月13日(土)

最近、めっきり見なくなったカタツムリの話

| 半年ぶりの更新を行ないます。 6月から家の近くの山の崖が危険地域になっていましたので、崖の部分を切り取る工事が始まりました。この詳しい内容は、[特設ページ]にアップしています。 今日の話は、大阪の秘境と言われたこの交野でも、最近、カタツムリを見なくなりました。以前は梅雨頃には沢山見つかりました。昨今は殆ど目にしません。そう言えば、ヘビも見なくなりました。自然の姿が、短時間の間にドンドン変化しているようです。そんな思いを持っていましたところ、カタツムリとナメクジについて興味ある記事を見ましたので紹介します。 今まで、カタツムリとナメクジは全く別の種だと思っていましたが、実はナメクジはカタツムリから進化した種だということを知りました。 以下、紹介記事です。 「カタツムリ」はなぜ殻を捨てて「ナメクジ」になったのか、その驚異の生存戦略とは 近年、交野の田舎でも、カタツムリを見かけなくなった。このことはあまり気にしていなかった。里山は残っているので、山に入れば見つかるかもしれない。しかし、民家のあるところでは、見つかりにくい。農薬か?と思ったが、この近辺には田んぼも無くなり、住宅地になっている。 |

2024年2月23日(金)

近くの川沿いで、河津サクラが3分咲きです!

| 今日は天皇誕生日で祝日です。朝から小雨が降っていますが、散歩がてらに傍路川沿いの河津桜を見てきました。3分咲きです。薄い花弁が雨に濡れて、少し寒い雰囲気を醸していました。 写真は全て、スマホ(i-Phone11)で撮ったものです。空は雨雲で覆われて、日差しがないので、今一の画像です。悪しからず。外気温は7℃。小雨。 近くに、カンヒサクラ(カンヒサクラ・寒緋桜・またはヒカンサクラとも呼ぶらしい)早咲のサクラがありますが、こちらは未だつぼみが少し膨らんできた状態です。カンヒサクラは花弁の色が紫色で、花は下向きに咲きます。これからいろんな花が咲き始める春になりますね。    |

2023年7月23日(日)

星田妙見宮で「星降り祭」が行われます!

星田妙見宮のホームページ

| 今日は、星田妙見宮で「星降り祭り」が行われます。 早朝散歩中、南星台バスロータリーの花壇が奇麗でしたので、スマホでパチリしました。 真っ青の空に、南星台の星のモニュメントが映える風景です。 今朝は熱帯夜が免れましたが、日中は猛暑になりそうです。  この花壇は近くの住民の方(Nさん)が、きれいに手入れをされています。  |

2023年3月31日(金)

春3月末、交野のサクラ&草花が満開です!

| 今日は3月末日、あっという間に3ヶ月が経ちます。昔から、『一月居ぬ、二月逃げる、三月去る』とはよく言ったものです。今も昔も同じ感覚を持っていたのでしょう。 春、サクラに因んだ有名な和歌(小倉百人一首、新古今和歌集より) 紀貫之 『人はいざ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける』 紀友則 『ひさかたの 光のどけき 春の日に しず心なく 花の散るらむ』 藤原俊成 『またや見む 交野のみ野の 桜狩り 花の雪散る 春のあけぼの』 さらに、サクラが散るのを無常に見事にとらえた俳句 良寛 『散るさくら、残るさくらも散るさくら』 この一句は、良寛和尚の「辞世の句」と言われている。 自分はもうそろそろ命が尽きるが、すべての人もいずれは死ぬものだ。 (余談)辞世の句 豊臣秀吉 「露と落ち 露と消えにし 我が身かな 浪速のことは 夢のまた夢」 徳川家康 「「先に行く あとに残るも 同じこと 連れて行けぬを わかれぞと思う」 今朝もいつもの散歩に出かけました。少し肌寒さを感じながら、5千歩ほど歩くと、体が温まり気持ちの良い朝でした。星田妙見宮参道のソメイヨシノは満開です。傍路川沿いのサクラは植樹後30年ほどで、今が盛りの樹齢です。花はとてもきれいに咲いています。一方で、星田妙見サクラは一時の見事な花は見られなくなり、満開でも枯れ枝が目につく状態で、ソメイヨシノのモコモコとした満開の花が見られなくなりました。 朝日新聞のサクラ情報では、星田妙見宮が報じられていますが、傍路川のサクラの方が今は一層きれいです。傍路川のサクラは、川沿いに約300mにわたり植わっています。スマホの写真をアップします。 ソメイヨシノは一般的に樹齢が50~60年だそうで、星田妙見サクラはそろそろ老木になりました。 星田妙見宮のサクラは、普段の木の手入れや、梅雨時期に発生する毛虫の消毒治など木の管理をすれば長持ちするのでしょうが、残念ながら余り手入れしているようではありません。木の株や根っこは雨に洗われむき出しになっています。幹にカミキリの幼虫が入って食い荒らし、樹勢が衰えています。加えて木の寿命を迎えつつあります。こうなれば、新しい株を植え付けて、老木と取り換える作業も必要です。 見事な桜を楽しむためには、手間を惜しんではなりません。 サクラも楽しめますが、草花も色とりどりの奇麗な花を咲かせていますので、併せてアップします。 傍路川沿いのソメイヨシノ  傍路川沿いの満開のソメイヨシノ  傍路川沿いの『思いのままサクラ』です。未だ子木で低木です。ボタン桜のような花弁!  奇麗な小花(パンジー・ビオラ?)で一杯です。  もみじの新芽も、とても鮮やかな黄緑色で奇麗です。 この写真では、残念ながらそのきれいさが表現できていません。悪しからず。  |

2023年2月24日(金)

南星台(団地)に、ついに『ウリ坊』が進出!

| 我が家の近くの山にも、イノシシが出没しだしました。散歩途中の山沿いの金網フェンス沿いに、イノシシが掘り返した穴が沢山開いています。夜に掘るらしく、朝、散歩中に見ると、新しい穴が地面に開いています。 この冬はよく出没しているようで、イノシシも次第に人里に近づいてきたようです。 今朝散歩中に、なんと『ウリ坊』が一人で?で、地面を掘っている場面に出会いました。ウリ坊はウサギほどの大きさで、かわいいですが、大人になったイノシシはとても怖いです。 スマホで写真と動画を撮りましたが、時々、こちらをチラッと見ながら、平気で食事中でした。人慣れしているような感じを受けました。写真のみアップします。    これから、イノシシはどう進出してくるか? 闘いが始まるのかな! |

2023年1月2日(月)

星田妙見宮、星田神社に初詣

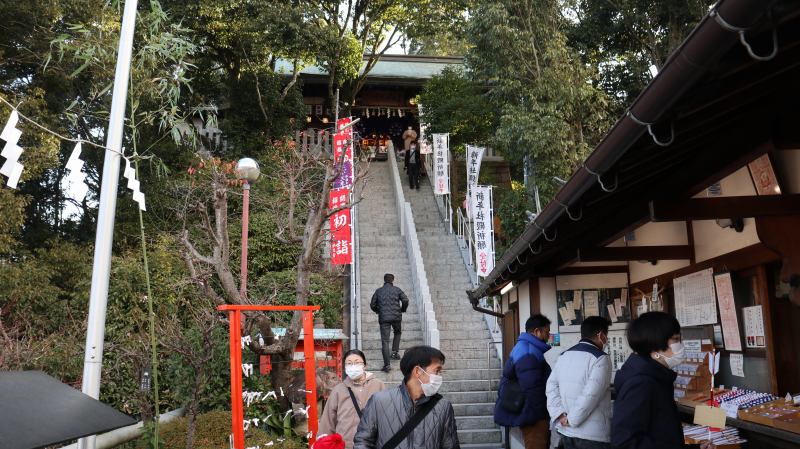

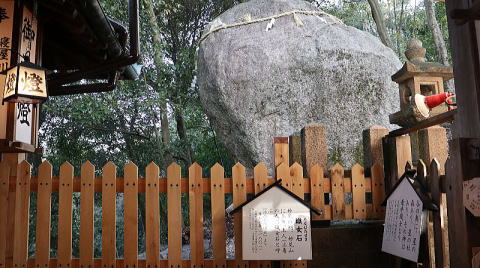

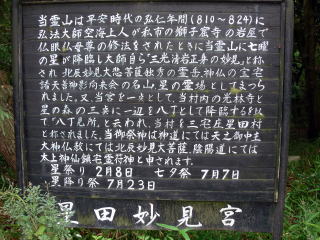

| おかげさまで、新年を無事に迎えることができた。元旦の清々しい朝を満喫している。 今年も、家内安全、健康を祈願して、近くの『星田妙見宮』と『星田神社』に初詣した。 この二つの神社の宮司は、神主を掛け持ちで務められている。前向きな宮司さんで、星田妙見山には参拝客用無料駐車場(20台駐車可)の設置や、トイレの改修などされて、普段でも参拝客が増えている。 星田妙見宮公式ホームページ https://www.hoshida-myoken.com/ 元旦に星田妙見山に登り、『星田妙見宮』にお参りしました。 既に初詣客でにぎわっていました。恒例の我が家の行事として、星田神社のお札と、荒神さんのお札と、矢を持参して返納し、新しく兎年のお札(ふたつ)と矢を買いました。矢にはウサギが描かれています。  星田妙見宮の入り口、鳥居付近 チラホラの参拝者  石段の上に屋代が建てられている。右はお守りや札や矢の販売所  星田妙見宮  星田妙見宮のご神体は、大きな岩の塊  妙見山からの眺望 第二京阪高速道と、巨大な物流倉庫が建ち並らぶ。すっかり変わった交野市の景色 ■星田妙見宮の由来 生駒山系に残る数少ない岩座信仰の霊場のひとつである。 伝承によれば、平安時代、嵯峨天皇の弘仁年間(810 – 823)に、弘法大師(空海)が交野に来たおり、 獅子窟寺吉祥院の獅子の窟に入り秘法を唱えられると、天上より七曜の星(北斗七星)が降り、3ヶ所に 分かれて落ちた。このうちのひとつがこの地と言われている。 後に弘法大師が赴かれ、大師自ら「三光清岩正身の妙見」と称され、「北辰妙見大悲菩薩独秀の霊岳」、 「神仏の宝宅諸天善神影向来会の名山」として祀られたと伝わる。 平安時代には「神禅寺」と称されており、河内長野の天野山金剛寺の古文書には「嘉承元年(1106)9月2 3日、星田神禅寺」と見える。 また『東和久田系図』延宝6年(1678)には、「采女迄三代妙見之別当ショクニシテ御供燈明捧ゲ御山守護 到由候緒也」と記されており、応永9年(1402)生まれの和田出雲安直・将藍安道・采女安国の三代にわ たり、別当職であった。天文4年(1535)神明帳には、小松大明神と記されている。 古くから七夕祭祀が行われており、享和元年(1801)に刊行された『河内名所図絵』には「妙見祠 妙見山に あり。神躰巨石三箇、鼎の如く岐ちて、丘の如し。前に石の鳥井、拝殿、玉垣、石段あり、土人、織女石と も呼ぶ。」とあるようにご神体である磐座は織女石(七夕の織姫を祀る石)とも呼ばれていた。 また、江戸時代初期、貝原益軒の紀行文『南遊紀行』にも「此谷のおくに、星の森有。星の社あり。 其神は牽牛織女也。」とあるように七夕の神様としても知られていた。 2日は『星田神社』に初詣に行きました。 元旦、2日とも天気が良く穏やかな正月なのに、例年より参拝客が少ない感じがする。コロナの性か? 子供や孫が大きくなって、小さな子連れが少ない。若い人に信仰心が薄れているのかもしれない。 こういう光景を見ていると、時代の変化を肌で感じる。 星田神社|安産祈願・お宮参り・七五三・厄除け - 大阪府交野市鎮座 (hoshidajinja.com)  星田神社全景  立派な星田神社本殿  星田神社の拝殿(正面)  星田神社のお札販売所  星田神社の左隣に『星田寺』が立っている。神社と寺が仲良く隣り合わせ。  星田寺 初詣は神社で賑わっているが、お寺はひっそり人影が全くない。 今年も良き年でありますように!! |

2022年9月24日(土)

星田村中の田の畔に咲く彼岸花

| 秋の彼岸になりました。 この時期に一気に真っ赤に染まり、咲き乱れる彼岸花(曼殊沙華)の風景が今年は見られない。 所々で、ランダムに咲いている。これも気候変動の影響かも。 でも、一応、花は咲いた!   田んぼの稲は、穂が出て、垂れ、実りの秋になった! この時期、いつも思い出す故事がある。 『実るほど、頭(こうべ)を垂れる稲穂かな』 この句は、詠み人知らずとして扱われているが、名句だと思う。 5・7・5の俳句調に詠まれていることから、俳句が発生した以降に詠まれたという事でしょう。 稲が実を熟すほど穂が垂れ下がるように、人間も学問や徳が深まるにつれ謙虚になり、小人物ほど尊大に振る舞うものだということ。 英語では? The boughs that bear most hang lowest.(一番実のなっている枝が一番低く垂れ下がる) The more noble, the more humble.(偉い人ほど高ぶらない) この周辺も、田んぼから宅地に耕作転換が進み、稲田が急速に減ってきている。 この交野の田舎風景も、もうしばらくすれば、見られなくなるかもしれない。 |

2022年9月15日

秋の気配を感じます! 彼岸花(曼殊沙華)が咲いています!

| 交野では、朝の気温が下がり始め、涼しい清々しい朝の陽気に変わりました。まだ、日中は30度を大きく超える日が続いていますが、確実に秋は近づいています。 天気が良ければ、毎朝、近くの星田妙見宮にお参りするのが日課になっています。朝と夕方の散歩を欠かさず続けていますが、平均で6500歩/日です。これが多いか少ないかは分かりませんが、適当な高低差があり、夏場は結構汗をかきます。 昨日、歩いていると道端に誰かが植えた『白い彼岸花』の茎が伸び、つぼみと花を着けていましたので、スマホで写真を撮って帰りました。 田んぼの畔には、真っ赤な彼岸花が群生しているところがあり、遠くからでも、秋を感じられる風景ですが、この白い彼岸花は、観賞用に人工的に造ったものだと聞いたことがあります。   南星台の公園にコスモスが植えられていて、咲いていますが、今年は異常気象のためでしょうか? 花の付き方がおかしいです。花弁が小さく、萎れていて、真夏頃から咲いていました。今の次々と咲いていますが、例年のように一斉に咲き誇るという風景にはなっていません。  |

2022年8月11日

交野市星田で、『リュウゼツラン』が咲きました!

| 超珍しい花と言われ、約50年に一度だけ咲くと言われる『リュウゼツラン』が星田の村中の街角で咲いています。初めて見る不思議な『花』?です。 キヤノン EOS M6 で、8時頃に撮影しました。(2022年8月11日、12日AM8:00) WEBサイトでは、『リュウゼツラン』について下記の解説があります、 『リュウゼツラン』は、約50年に一度だけ花を咲かせる珍しい木。芽が出てから花が咲くまでに数十年。 それは人の一生にも匹敵する長さであり、しかも咲くと枯れてその一生を終えてしまう植物。 何百年、時には千年を超えて生き続ける樹木もある中、リュウゼツランに特別な思いを寄せるのは、そこに自分の人生を重ね合わせることができるからでしょうか。 『リュウゼツラン』を「最後に一花咲かせたね」とたたえていたのが強く印象に残りました。人々がひかれるのは、こうしたリュウゼツランの生きざまに憧れ、共感できるからなのかもしれません。 「リュウゼツラン』属(竜舌蘭、Agave、アガヴェ〈あるいはアガベと表記〉)は、リュウゼツラン科の単子葉植物の分類群。100種以上が知られている。 学名 Agave はカール・フォン・リンネがギリシャ神話のアガウエーから名付けたもので、メキシコではマゲイ(西: maguey)とも呼ばれている。リュウゼツラン属では208の種が知られている。 メキシコを中心に米国南西部と中南米の熱帯域に自生するほか、食用・繊維作物や、観葉植物として広く栽培されている。 和名に「蘭」とあるが、ラン科 (Orchidaceae) に近い植物ではない。葉の形状がアフリカ原産のアロエに似ているが、アロエはツルボラン科の植物である。   望遠レンズで撮影した画像です。 花の付き根に、オクラのような実がついているのが分かります。 この様子は、交野タイムズでも紹介されています。下記のURLでご覧ください。 |

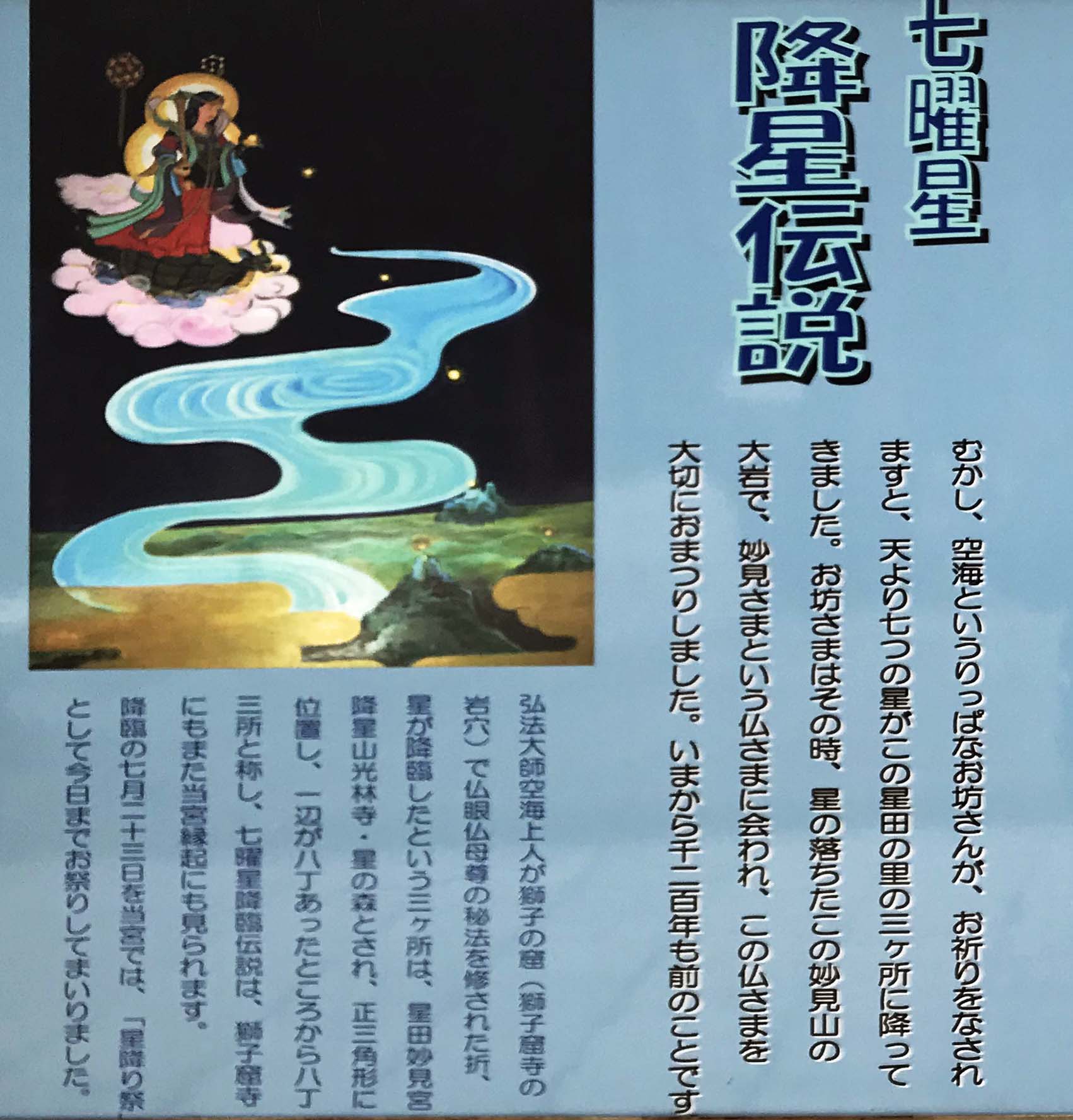

星田妙見宮の年間祭事の一つ、7月23日の『星降り祭り』が近づいてきました。  降星伝説によると、この星田妙見宮に隕石が降り、上空で7つの塊に分かれて落下したという話です。その落下地点には、七体の石像が建てられ祀られています。 『七星如意輪観音曼荼羅』と呼んでいます。厄除け・開運のごりやくがあるようです。  下の写真は、文曲星から右回りに、掲載しています。        コロナ禍の中で、今年も『星降り祭り』がにぎやかに開かれるでしょう。 |

| 今日は7月7日、「七夕」です。 あいにく、梅雨の雨が降っていますので、星は見えません。  では、『星降り説』で有名な星田妙見宮のホームページをご覧下さい。  七夕祭りの「のぼり籏」 七夕祭りの「のぼり籏」歩きやすくなった石畳の参道  『ちの輪』 『ちの輪』ススキ(カヤ)で作った大きな輪 直径が1.5mぐらい。 少し腰を屈めれば、通ることができる。  『ちの輪』のくぐり方看板 今まで、輪の真ん中を潜り抜けるだけでしたが、何事も作法があるようです。 茅の輪くぐりのくぐり方 1周目:正面でお辞儀、左足で茅の輪をまたぎ、左回りで正面に戻る 2周目:正面でお辞儀、右足で茅の輪をまたぎ、右回りで正面に戻る 3周目:正面でお辞儀、左足で茅の輪をまたぎ、左回りで正面に戻る 正面でお辞儀、左足で茅の輪をまたぎ、参拝へ 輪の真ん中を通り過ぎるだけでは、ご利益が半分だけかもしれません!!  ここを通り抜けると、大きなカラーフルな『下がり飾り』が5つありました。 ここを通り抜けると、大きなカラーフルな『下がり飾り』が5つありました。 |

2021年7月1日(木)

星田妙見山の案内板が新設されました

| 家の近くの散歩道の途中に、星田妙見山がある。近年、宮司が大変熱心に取り組まれ、境内の施設の新設や、更新など参拝者への環境改善が進められている。 その具体的な事例は、参拝者専用無料駐車場、手洗いの改善(水洗化・女性専用トイレ設置・温水便座設置など)、七星塚(流星は七つに分かれて落下した場所に石像を祀る)、参道の石畳など、ずいぶんきれいで気持ちよく参拝ができるようになった。 ネットで詳しく紹介されているので、近年参拝者が増えてきている。 毎朝、ここはウォーキングコースになっているので、ウグイスのさえずりや、カラスの鳴き声や、キツツキのカツカツと木をつつく音や、滝の落下する水の音など、日々自然の音を聞きながら歩いている。 6月末に、新しい星田妙見宮案内板が設置されたので、写真を添付する。 今まで、全貌が分かるものがなかったので、初めての参拝者に本殿はどこですか?など聞かれたが、これで一目で分かるようになった。 七月七日は七夕祭りで賑わう。コロナ禍で参拝客がどうなるか少々気にかかる。  |

2021年2月8日

『星降り祭り』が催された

星田妙見宮のHPへ

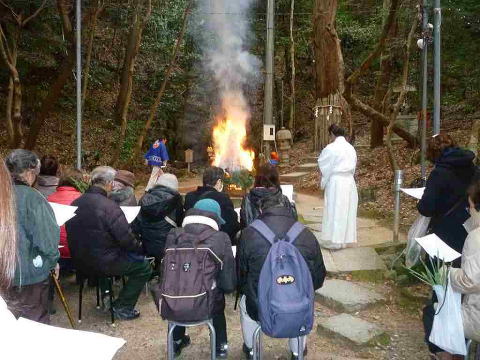

2月8日は、交野妙見山に、流れ星が7つに分かれて、降り注いだという言い伝えがある。平安時代に、七曜の星(北斗七星)が降ったという言い伝えにより、毎年2月に『星降祭』が行われている。 コロナ禍の中で、参拝者は例年より少なかったが、それでも30名ほどがお参りした。 まず、宮司の挨拶があった。  続いて、参拝客に『お祓い』が行われた。 「一同、頭を下げ・・・!」  宮司(神主)の祝詞(のりと) 長い長い詔だった!  いよいよ、護摩壇に着火 護摩は本来は密教(仏教の一派)の修行であり、密教や修験道で行われる。 神社の一部でも護摩供養が行われるところがある。 真言宗本山の高野山では、堂内で護摩を焚く。 妙見宮では、滝の近くに護摩壇を設置していて、ここで供養が行われる。  燃え盛る護摩の火に、祈りを込めて、札を投下する神主、宮司  沢山の札木がくべられた。 約500札ほどあったのではないかと思う。  護摩供養が終わり、神主から、今年の星祭の総括のお言葉があった。 |

2020年4月15日(水)

交野市の花と、ウグイスと、風鈴(筒)の音

| 交野市は古くから交野桜で有名な場所、太平記に「落花の雪に踏み迷う、交野の春の桜かり」と謳われ、特に妙見桜として、例年開花の情報が新聞にも掲載される。 今年の桜は、コロナウィールスのため、屋台もなくひっそりと地元の人だけが楽しんだ。名残の花が少し残っている。それを見て、良寛和尚さんの句を思い出した。 『散る桜、残る桜も散る桜』 いい得て妙である。ある知り合いの葬儀の場でお坊さんから聞いた話で、それ以来、この季節の桜を見ると思いだす。いずれは誰も散る桜だと人生を桜に例えて詠んだもの。 さて、桜と共に交野市の花として『ミツバツツジ』『モチツツジ』が制定されている。ミツバツツジは小さな花で、ピンク色で、細い枝先に花をつける。葉が出る前に咲くのでとてもきれいだ。交野の山のあちこちに今、咲いていて、遠目には周囲の若葉に対し、鮮やかに彩るピンクが映える。  星のブランコに向かう道端、いつもの散歩道の周辺にもたくさん咲いている。  小さなピンクの花で清楚な感じがする。  花弁は5枚、細い柄で先に花をつける。  こちらはモチツツジ。これも市の花。  花音痴のため、名前は知らないが、真っ白い清楚な感じの花。  一輪を拡大すれば、実にきれいだ! 茶の湯の席に一輪挿しが似合いそう。 同じ散歩道に、『やきもの妙見工房』の建屋がある。 風鈴ならぬ『風筒』がぶら下がっていて、風が吹けば癒される音が鳴るので録音した。。 ウグイスの鳴き声と風筒の音を楽しんでください。(音量は絞っています) |

2020年4月5日(日)

妙見桜は満開から散り初め

南星台の湧水池の岸辺のソメイヨシノ 池に映える満開の桜  妙見山参道のソメイヨシノ 日曜日にも関わらずひっそり、こんな光景は初めて |

2020年3月27日(金)

交野市の開発事業は是か非か?

| 約50年前に、この地に住まうことになった時、交野は未だ市になっていなくて、大阪府北河内郡星田村という地名だった。当時は『大阪の秘境』と 揶揄されたほどド田舎だった。脇道の道路は未だ舗装もされず、水たまりができた凸凹道だったのを覚えている。 それが交野市になり、今は人口が約8万人ほどになっている。大きく変化したのは、JR片町線が学研都市線と名前を変えて、複線化したこと。移り住んだ当時は京橋から四条畷までが複線化されていたが、そこから木津までは単線だった。しかも大阪環状線か、どこかのお古の電車(車両)が使われ、木の床の電車で、節穴からレールに敷いた砂利が見えるという何とも古き時代だった。枕木は本物の木で、星田駅に着けば、線路に降りて、先頭車両の前を歩いて横切り反対車線のホームに登り、改札を出るというありさまだった。今なら考えられないことだ。駅員さんや駅長さんとも顔見知りで、互いに挨拶や声がけをした。今は考えられないようなゆったりとした時間が流れている古き時代であった。 今日は、小雨模様だったが、折り畳み傘を持って、星田駅まで歩き、そこから京阪自動車道(第二高速道路)まで足を延ばし、高速道路の側道を歩いてみた。 今、この広大な田んぼが大型開発計画により変貌しようとしている。  高速道路の出入口があり、広大な土地があるところには、最近、巨大な物流倉庫が各所に建設されている。アマゾンや、アスクルや、モノタロウ、ヨドバシカメラなどの大手量販店の即日配達や翌日配達を可能にするため、何十万点という商品を在庫する巨大自動物流倉庫である。 星田駅の北側上図のような戸建住宅や、マンションや商業施設や工場や巨大倉庫ができる。 住宅地と商工業地を仕切るために、農地(田んぼ)も一部残すような計画になっている。付近の人口増に対応するため駅周辺の整備も行われ、駅前のロータリーは大幅に拡張される。 当初、予定の超高層マンション(20階以上)2棟の建設はとん挫し、なくなったそうだ。確か、竹中工務店が名乗りを上げていたはずだが、今後の少子化・高齢化による人口減少など先行き見通しが立たなかったのだろう。(追記:4/3) JR星田駅周辺は、この4、5年の内に大きく様変わりするだろう。 そのために、交野市は50億円ほどの開発投資を予定して、ゼネコンは戸田建設がやっている。今日はその外周をぐるりと歩いてみたが、1万歩ほどあった。令和5年に街びらきとなる。 事業目的は? 本地区は、交野市の都市計画マスタープランでは、田園・活力にぎわい創造ゾーンの一部とし、営農環境に配慮した計画的な市街地形成を図る区域として計画されており、枚方市の都市計画マスタープランでは、自然環境・農地ゾーンと沿道産業集積ゾーンの一部とし、都市計画制度などの活用により、生駒山系の豊かな緑や都市農地などの周辺環境と調和のとれたまちなみを創出することとされている。 本地区は、今まで一団のまとまりのある農地として保全されてきたが、近年、星田駅前整備が検討される中で、今後の営農環境に配慮しつつ、調和のとれた都市的土地利用への展開が望まれる地区である。このため、本地区では、既に整備済みである第二京阪道路及び本地区周辺で将来計画されている都市計画道路交野中央線、星田駅前線との連動も考慮しつつ、都市計画道路新香里高田線及び都市計画道路星田北線を中心とした道路、公園、その他の公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るとともに、調整池及び排水施設を整備することで、安心安全な市街地を計画的に形成することなどを目的とする。 住んでいる土地が開発され便利になるのは結構なことだが、よくよく考えると、『大丈夫か』という不安と不信感が沸き起こる。世の中は既に少子化、高齢化し、その結果日本は人口が大きく減少する社会に移行する。そうなると、人が住まなくなった住宅(空き家)がそこら中にたくさんできる。これは確実に現実の出来事になる。 経済規模も縮小せずにはいられない。GDP規模では何とかキープする前提で考えれば、一人当たりの生産性や消費を増やすしかない。現状の日本で、それを実現することは至難の業だ。 非正規労働者が増え、安い賃金で働かざるを得ない人々が増えるとすれば、上記のひとりあたりのGDPを引き上げる策は見当たらない。 そうなれば、たくさんの施設を作っても、ドンドン淘汰され潰れることが目に見えている。それでも、箱モノを作りたいという心理はなかなか消えるわけではない。 確かに、駅周辺の住宅は超便利で、若い人の通勤にはもってこいだ。逆に山手にある住宅は住民が高齢化し、バスの運行が維持できなくなり、ますます不便になる。その内に山手の住宅街は廃墟かするだろう。これは島根県や鳥取県の現在の状況から窺える。 交野周辺に大型ショッピングセンター(ショッピングモール)は2つもある。ちょっと前に東寝屋川にビバモールができた。これにより東寝屋川駅のイズミヤが潰れた。跡地に高層マンションができると聞いている。 最近、フレンドタウン交野が大型ショッピングモールを開設し、カインズや平和堂など、広い田んぼを埋め立てた商業施設で、いろんなお店が入っている。 この近辺のホームセンターを数えると、コーナン茄子作店、カインズ、ビバモール、コーナン東寝屋川店と大型店だけでも4店舗もある。スーパに至っては、交野イズミヤ、平和堂(カインズ)、平和堂(ビバ)、トップワールド、スーパービック、マンダイ、Aコープなどなど大小を合わせると、数えきれないほどある。新聞にスーパのチラシが入らない日がない。大型薬店も同様だ。 伸び悩んでいるのは家電量販店だろう。ヨドバシカメラや、ビッグカメラや、アマゾンから安く買う人が増え、大型家電量販店として成長を遂げたヤマダ電機、コジマ電気、上新電機などが価格競争で苦戦している。彼らも自らネット通販を並行して行っている。 中でも健闘中なのはジョウシン電機かもしれない。タイガースのスポンサーで関西では手堅く商売しているようだ。 このように生活に便利なサービス業(お店)が近所に沢山出来るのは決して悪いことではないが、サービス業は付加価値を生まない業界なので、モノを作るとか、何かを開発するとか、研究するとか、世の中にないモノを生み出す仕事がもっと増えないとGDPが上げられない。もう一つは、何かを輸出して外貨を稼ぐことだ。それは商品(モノ)でもいいし、外国人観光客に来てもらって、交野でお金を使ってもらうことだ。いわゆるインバウンド消費を増やすことだ。 果たして、交野にその『ネタ』があるかどうか?? |

2020年3月20日(金)

開花が間近い妙見桜!

| もうすぐ開花です! 明日にも開花するかも? という状態です。いつもの散歩に行きスマホで写真を撮りました。 つぼみがピンク色に膨らんできました。  プチプチとしたつぼみ  今日は少々風が冷たい! でも天気は最高に良いので、明日開花するかも知れません!  |

2020年3月17日(火)

開花が間近の妙見桜

| 今朝はマイナス1℃で、真冬の寒さでしたが、日中は14℃を超えて暖かい日になりました。 これがこの冬の最後の寒さになるだろうと思います。 このところ芽吹きの雨がよく降りますので、桜の名所、ここ星田妙見山の参道の桜も大分つぼみが膨らみ、今日は星田自治会の方々が、さくら祭りの『のぼりばた』立てる作業をしていました。同時に、夜桜も楽しめるように提灯も吊り下げていました。 自治会の皆さんも、コロナウィールスでふさがってた気分を桜を見て元気を出すよう準備万端整えてくれているようです。 膨らみ始めた桜のつぼみ  のぼり籏と提灯の準備  さくら祭りののぼり旗  真っ白い小さな花を咲かせるユキヤナギ 例年、桜と同時に花をつけるが、今年はユキヤナギが早く咲いた  この分だと、今週の土日あたりで、桜の開花が見られるかもしれない。 |

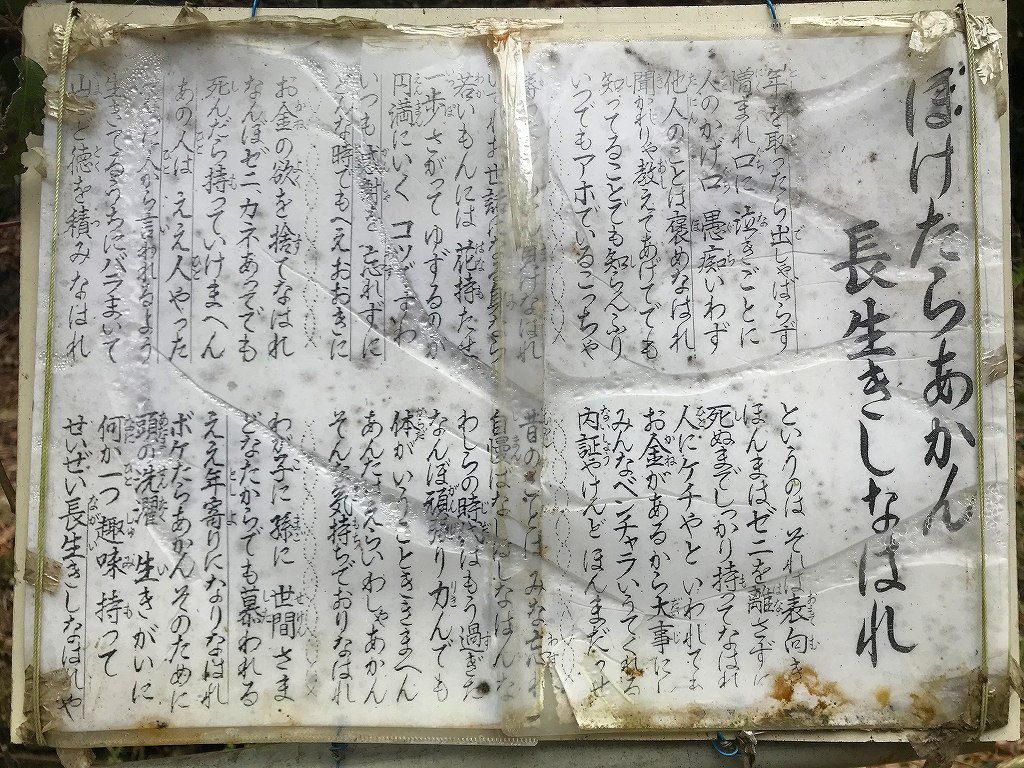

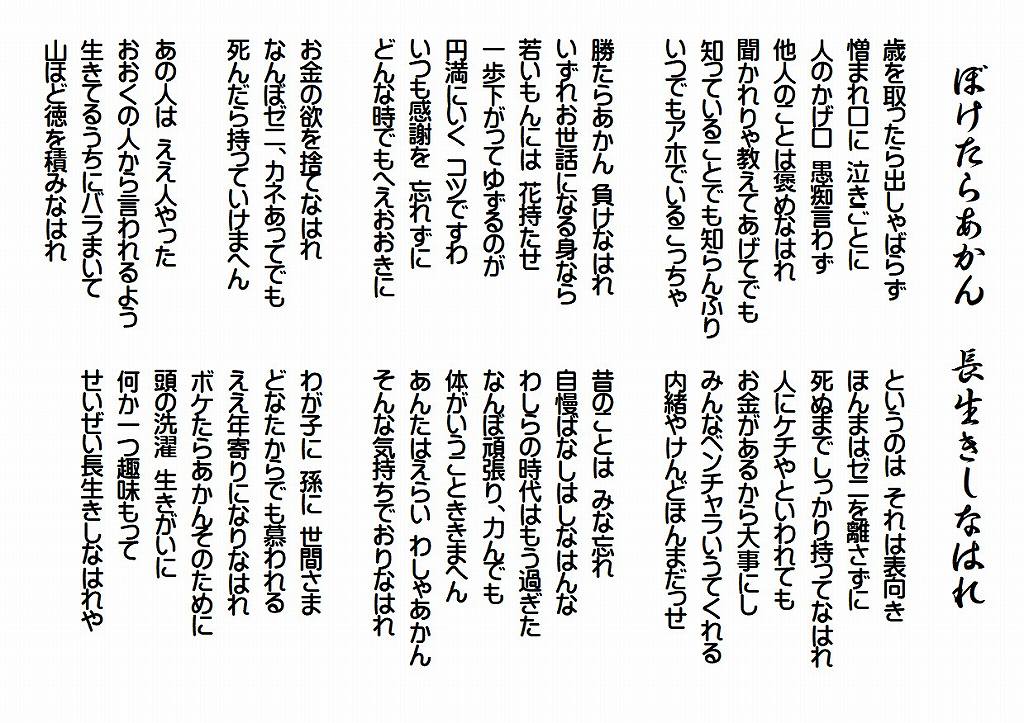

2020年3月8日(日)

府民の森,ハイキング道入口の古びた立て看板

『ボケたらあかん、長生きしなはれ』

一部修正と、杉良太郎の歌を追記しましたので、お楽しみください。

星田妙見山の参道沿いに登ってゆくと、府民の森の『星のブランコ』に行く途中に、最後の一軒家が建っている。その寂れた家の庭の片隅に、ボロボロになった立て看板が立っている。 下の写真の黄色の部分(小さな看板)  さらに拡大すると、  よく見ると、紙に文が書いている。なかなか筆使いがうまい人らしく、きれいな文字だ!。 汚れたり、一部が破れたりして読み辛い箇所があるが、スマホで撮った写真を掲載する。 表題は『ぼけたらあかん、長生きしなはれ』となっている。  誰が書いたものか分からないが、ずいぶん古い言い回しのように見える! 間違っている箇所があるかもしれないが、読み解いて下にアップした。  昔の人は、おおらかだったなぁ! 大阪弁も心地よい! でも、含蓄ある言葉だ! 「ぼけたらあかん 長生きしなはれ」を杉 良太郎が歌っているサイトを友人が教えてくれましたので、下記のサイトで、歌も楽しんでください。 https://www.uta-net.com/movie/22765/ |

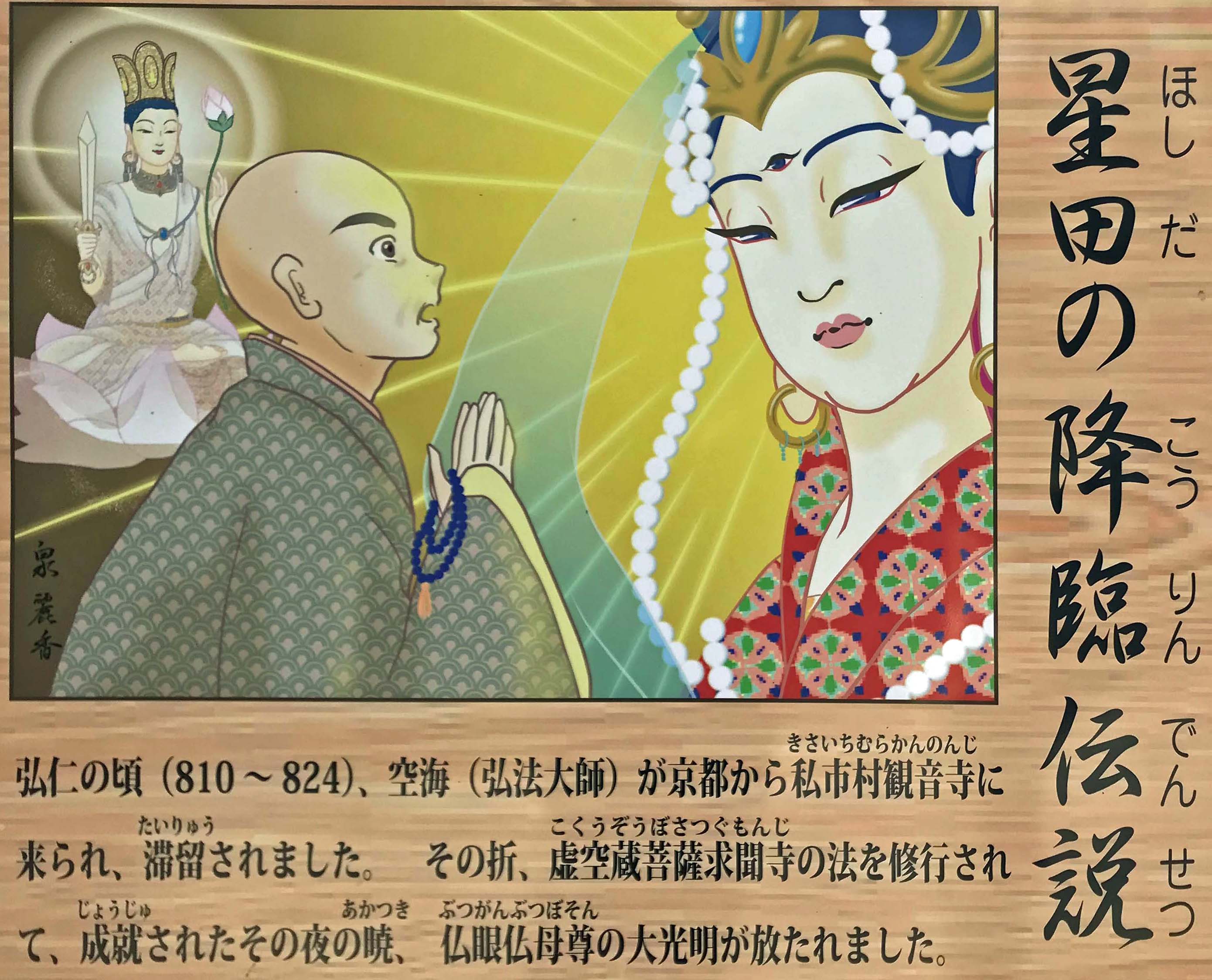

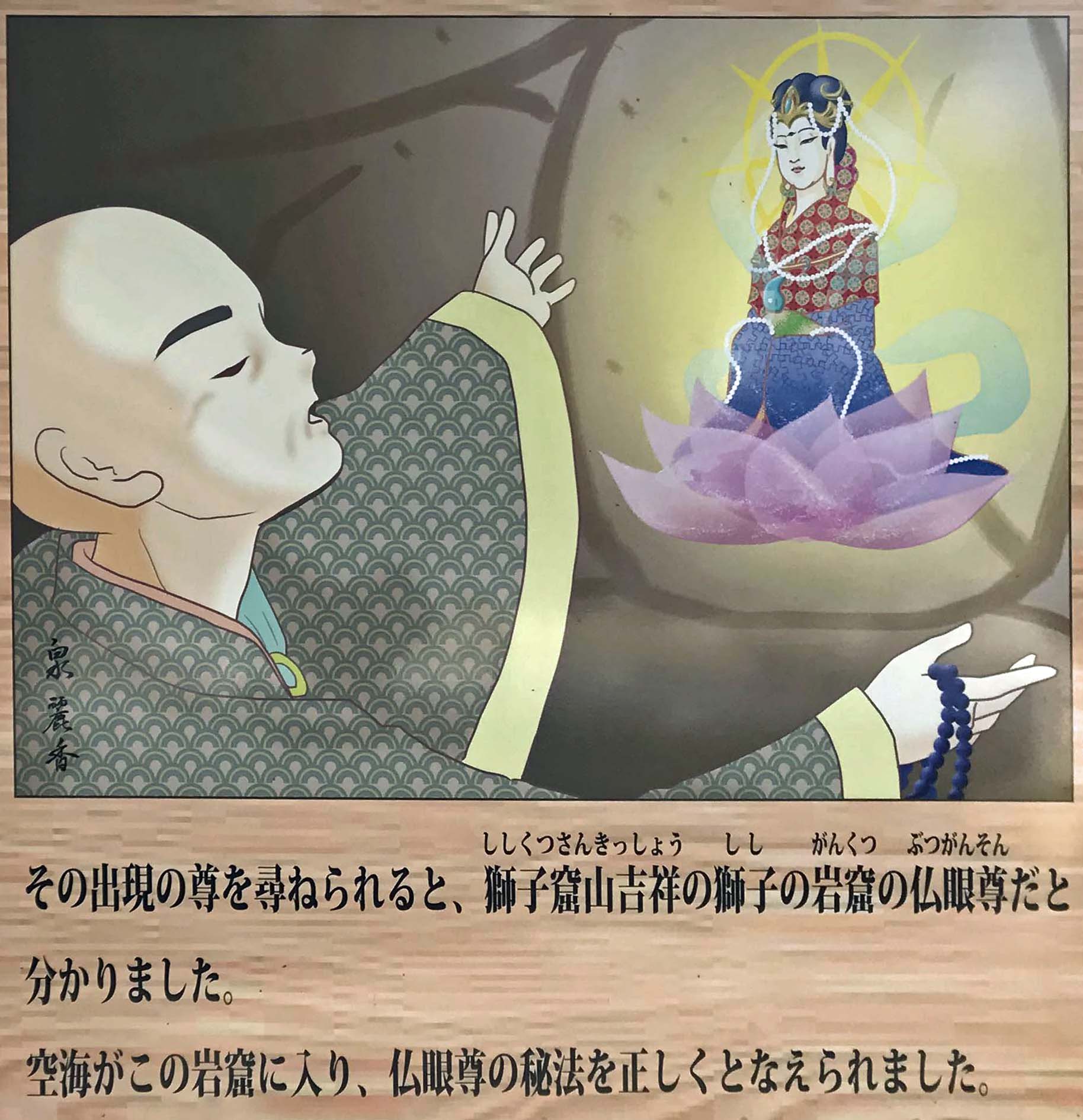

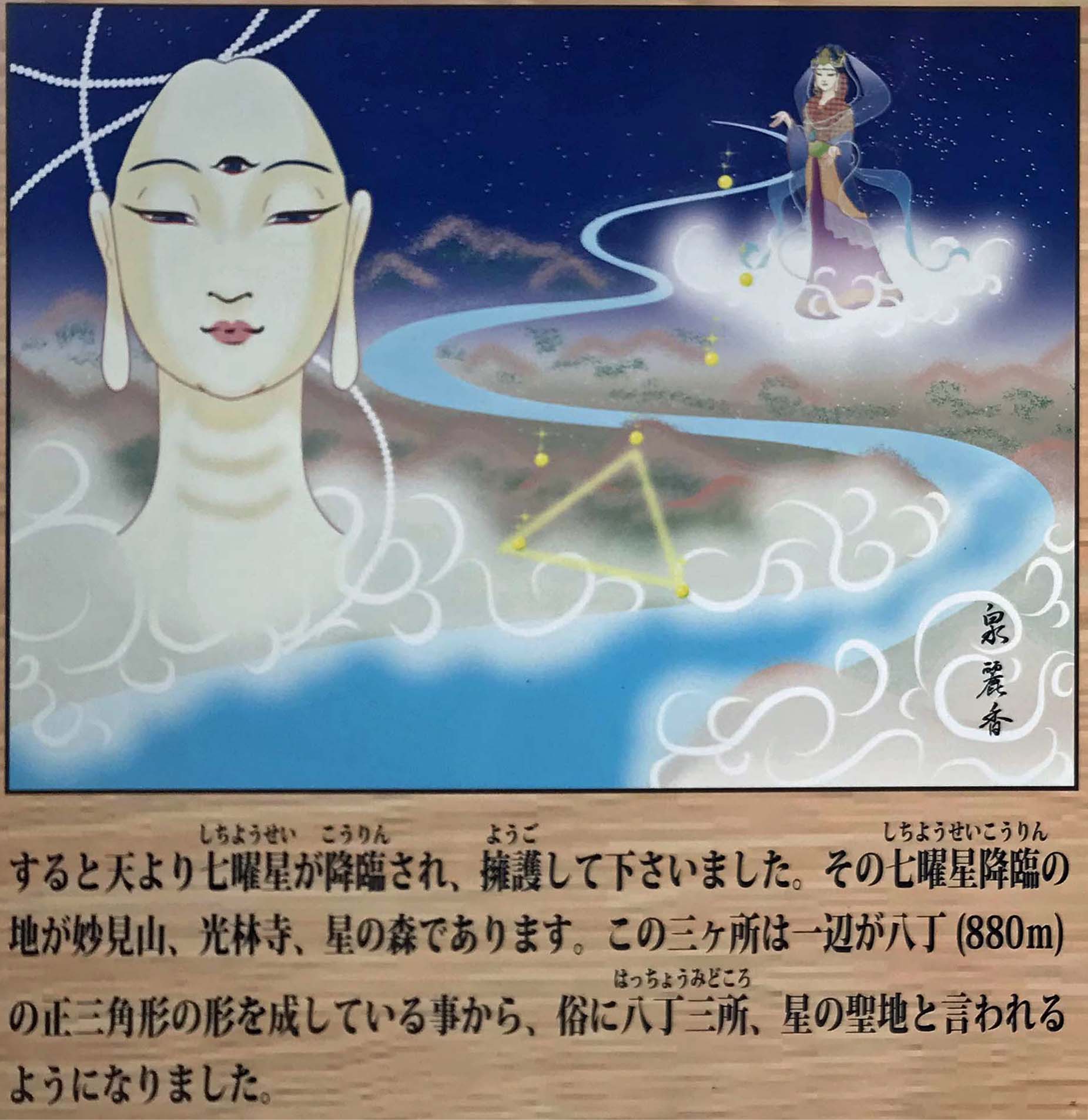

2020年2月29日(土)

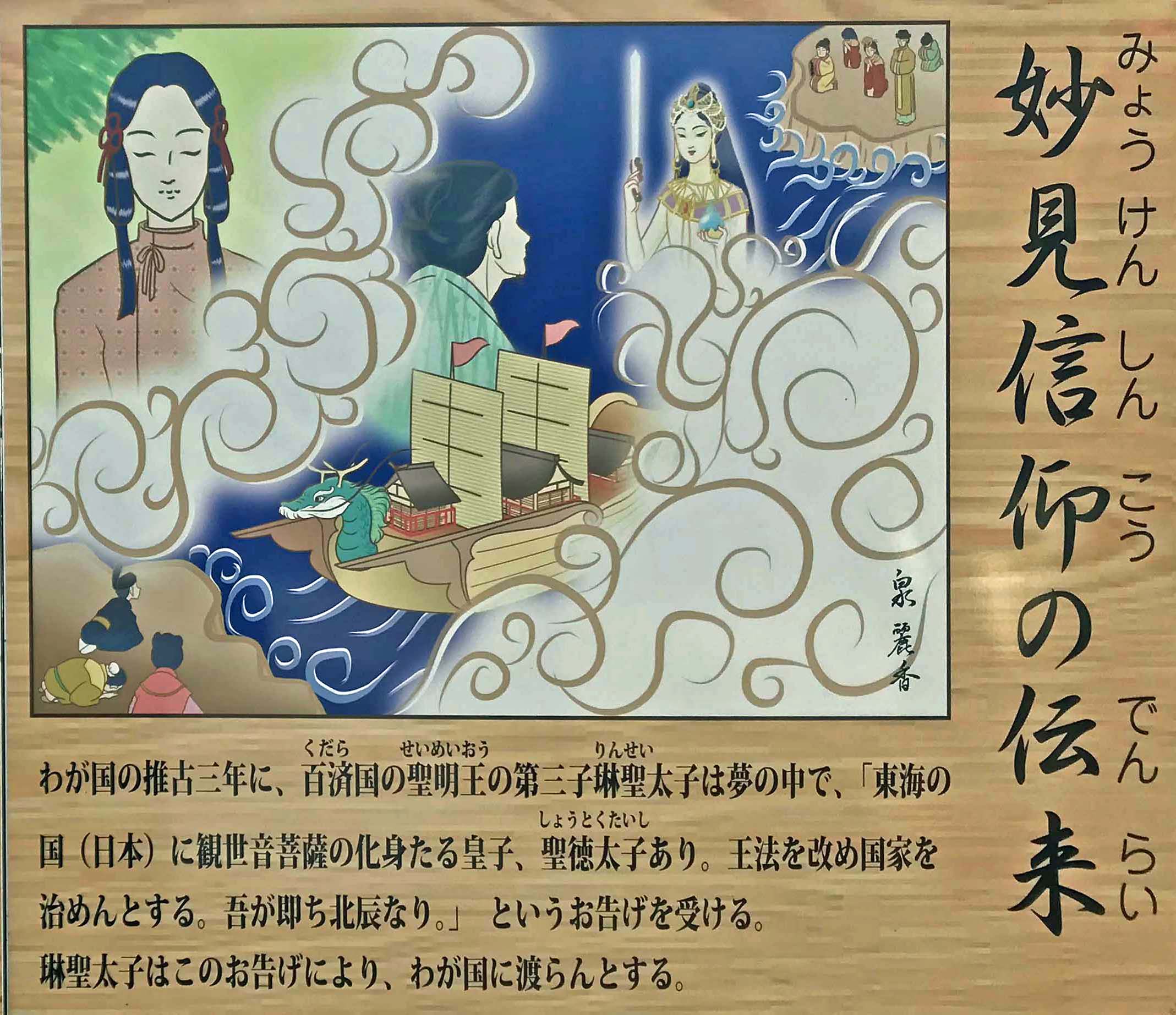

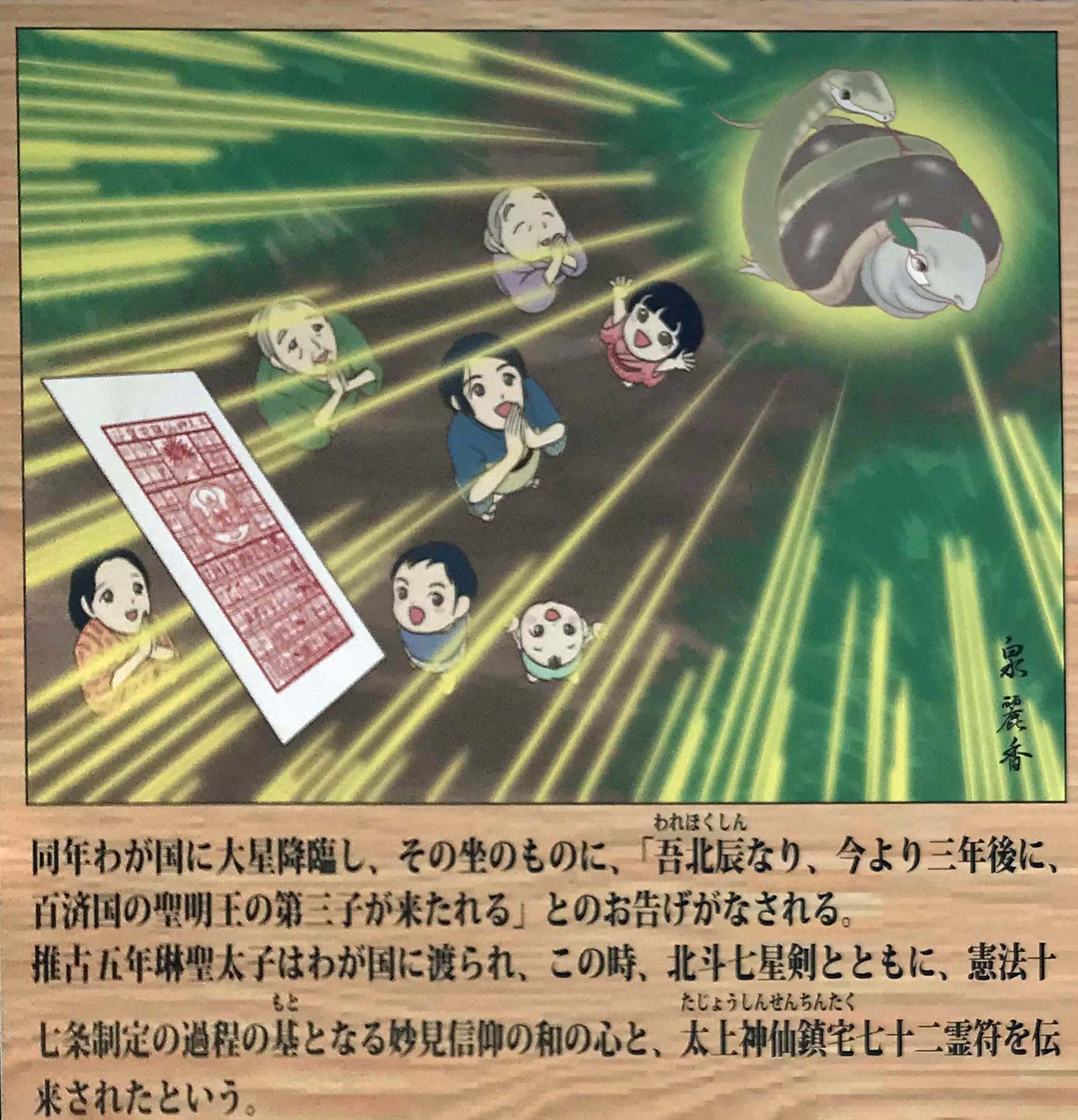

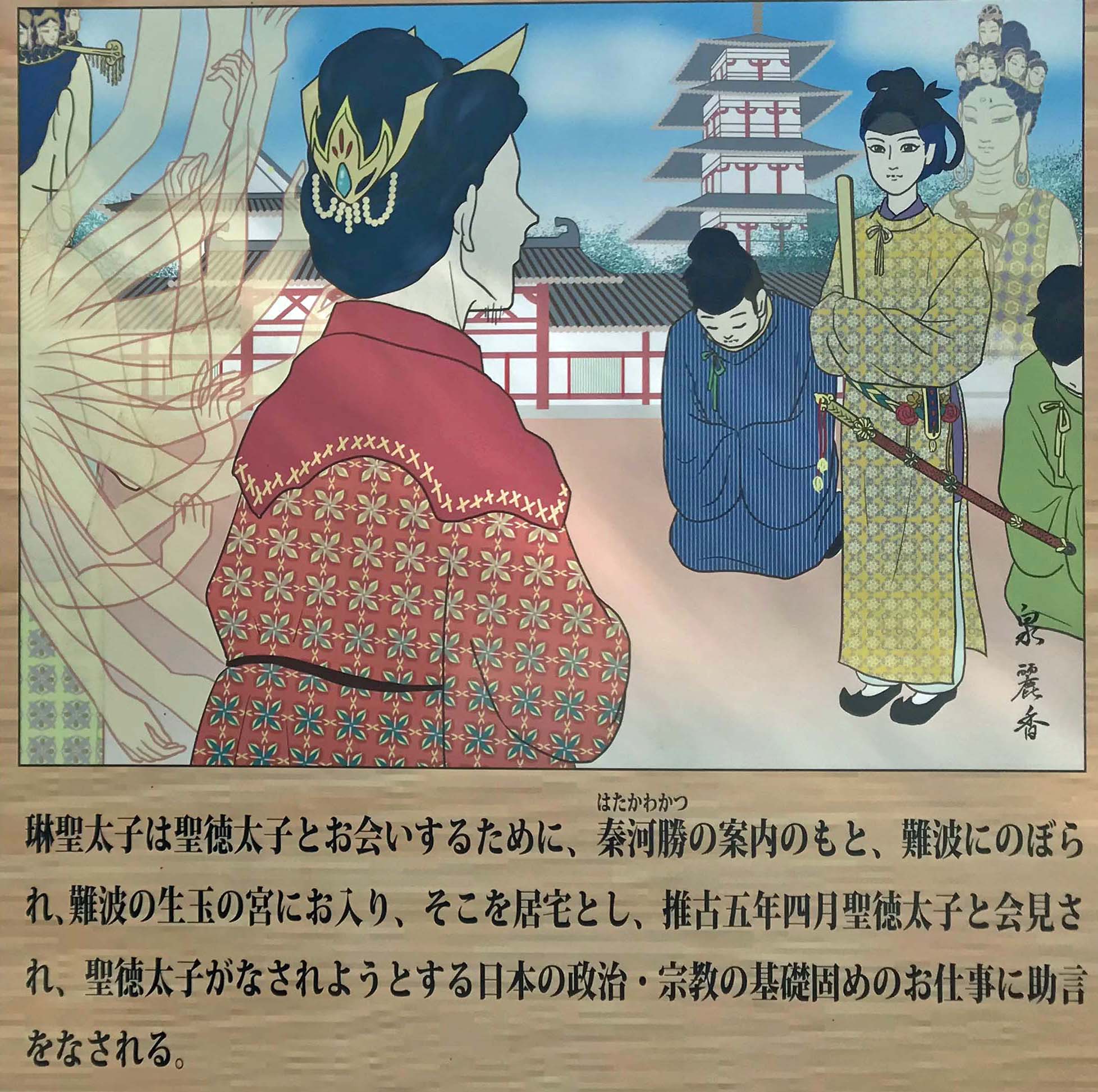

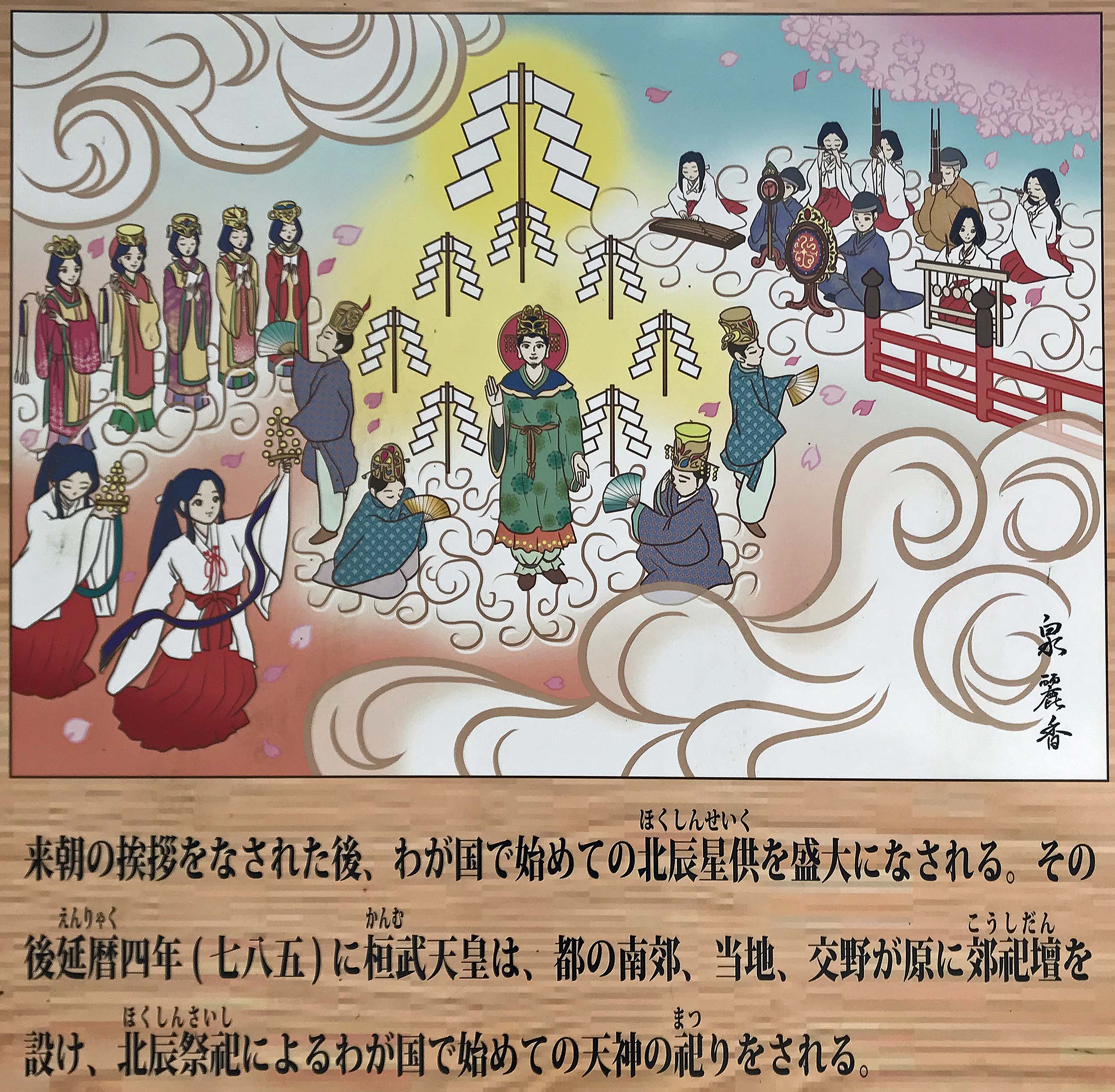

大人気! 妙見信仰の伝来

| 下の8枚の写真は、星田妙見山道に掲げられている看板を撮ってきたものです。地元の女流画家が描いた物語だと聞きました。カラーフルでなかなかのものです。 スマホで撮って帰り、一枚毎に編集しました。 星田妙見山は観光にも力を注いでいまして、『アナと雪の女王』の星の降った場所が交野の妙見山付近だという話になり、急に有名になりました。境内に20台余り駐車できる無料駐車場も開設し、観光客を読んでいます。 星田妙見山の由来、妙見信仰の伝来、星田の降臨伝説などの説明看板が完成し、最近は海外からも観光客が来ています。 地元に長年住んでいますが、このような光景は初めてです。 政府は観光立国を標榜していますが、その一環としても星田妙見山や、ここから遊歩道を登れば『星のブランコ(吊り橋)』につながりますので、これからの春のハイキングには打ってつけのコースです。 下の看板は、詳しく解説されていますので、コメントは差し控えます。 |

|

|

その他の看板  『皆さん、おこしやす!』 境内に、無料駐車場 新設・完備(約20台) 土日は満車状態です。平日は駐車の余裕があります。  |

2020年2月27日(木)

河津桜が満開です!

| 交野市南星台の傍示川の両岸に桜が植えられています。市民が寄贈して植栽された桜並木です。その一角に、20本ほど『河津桜』が植わっていますが、それが満開になりました。 ソメイヨシノは、花弁が薄いピンク色ですが、河津桜は色が濃くて鮮やかです。毎年、梅の花が咲いてしばらくすれば咲始める早咲きの桜です。この時期は未だ早春で寒い頃ですが、けなげに花を咲かせています。ウォーキングがてらにふと見ると、「メジロ」が花の蜜を吸いに留まっていました。カメラは持っていませんでしたので、スマホで撮ってきました。 (一部、写真を入れ替えました。3月3日現在、今が満開です)    この春はコロナウィールスの蔓延で、大変な深刻な状態になっています。次々と伝染して行く様子をニュースで見ると、昨今のグローバル化による人の動きの激しさが見える気もします。 中国人のインバウンド需要で大いに潤っていた観光地は、ばったりと外国人が来なくなり、旅館やホテル、観光業、旅行業者の中には経営が成り立たず休業や倒産など今後大きな被害が出ると思われます。当事者の方々のご苦労が目に浮かびます。 また、世界の製造業・工場と言われた中国が鎖国状態になっていますので、物流が滞り、部材のサプライチェーンが機能しなくなり、国内の製造業、工場で必要な部材・部品の調達ができずラインがストップするという状況に追い込まれています。 こういう状況を見ると、世界の経済が大きくチェーンでつながっていることがよく分かります。 従来はその国の国内だけで、自己完結したモノづくりがなされてきましたが、最近は高品質で安い部材・部品は世界中から調達してモノを作るというスタイルに変化してきています。 特に、自動車などは、完成するために数万点の部品が必要と言われていますが、その一つの部品が手に入らなければ、製造(完成)ラインが止まります。その部品だけ後で取り付けるというわけにはゆきません。 そういう製造分野が沢山ありますので、経済活動に大きく影響が出ることは自明です。 世界の株安の要因にもなってきました。 本当に今回のコロナウィールスはとんでもない厄介者です。 東京オリンピックの開催まで収まればいいのですが、果たしてそれまで終息が可能でしょうか? |

2020年1月25日(土)

市内循環無料バス『ゆうゆうバス』がもめている!

| 交野市は以前から市民の福祉サービス事業として、市内循環バス『ゆうゆうバス』と呼ぶ無料のバスが運行されてきた。このバスができた経緯はよく知らないが、お年寄りで自分の車の運転ができない人や、身体に障害を持った人のため外出を支援するという目的で運行している。 高齢化社会、障碍者福祉として、行き届いた市民サービスと言えるが、課題が大きくなりつつある。その課題は、無料バスの運行の財政負担が大きいことだ。 交野市の市財政は赤字続きで、このままでは、北海道の夕張市のように市の財政が破綻しかねない状態になっている。 そこで、市は支出を削減するためいろんな知恵を出して取り組みを進めている。その一環として注目されたのが、無料の『ゆうゆうバス』の運行廃止という事案だ。 『ゆうゆうバス』に乗るには、65歳以上の老人または身体障碍者で、市に申請すればカードがもらえる。そのカードを見せれば『ゆうゆうバス』に無料で乗ることができる。ありがたい話だ。 一方で、同じような路線を民間のバス会社『京阪バス』が運行していた。 JR星田駅から南星台経由、妙見東、妙見坂、JR河内磐船駅、京阪交野市駅間を双方向で運行する路線を長らく運行してきた。朝、夕の通勤時間帯は一時間に2,3本、昼間は一時間に一本程度の運行で、よく京阪バスを利用した。料金は230円。 しかし、退職者が増え乗車する人が減り、朝夕の通勤時間帯でも満員になることはなくなった。それでも京阪バスは路線権利の確保のため?か 長い間運行し続けてきたが、昨年、この路線は見直され、JR星田駅発着のこの路線が廃止された。 今は、南星台からJR星田駅行きが、早朝6時半発が日に一本あるのみになった。これではバスが走っていると言える状態ではなくなり、陸の孤島状態だ。 京阪交野市駅発、JR河内岩船駅、藤が尾、妙見坂、南星台、妙見東、妙見坂、藤が尾、JR河内岩船駅経由、京阪交野市駅の一方向巡回バスが残され、現在も運行されている。 しかし、大阪市内、京橋方面に行く場合は、JR星田駅で乗車するのが便利で、何としても運再開してほしいのだが、この路線は『ゆうゆうバス』の路線とダブル部分があり、乗車客が分散され、京阪バスはそれまでも赤字路線だったので、この場所の運行は廃止した。 一方、『ゆうゆうバス』は市が費用を全額負担した無料バス。 市の財政が黒字で余裕があれば、住民サービスとして運行することは問題にならないが、財政が破綻しかかっている状況で、無料バスを運行するのはどういう理由があっても廃止するべきだと思う。赤字の垂れ流しは、夕張の二の舞になる可能性が大きい! そこで市への提案として、『ゆうゆうバス廃止の反対する人達を夕張市に連れてゆき、財政破綻した市はどういう生活環境になるのか』、そのみじめさな実態を見せれば納得するだろう。 破綻した市町村は、国(総務省)の管理下に置かれ、自由に市の行政が進められなくなり、締付けられる。住民サービスは最低限に制約され、みじめな生活を送らなければならない状況になる。そうならないためにも、今の内に支出が削れるところは反対があっても削るべきである。 1月20日付『交野新聞』の一面『どうなる、ゆうゆうバスの廃止』という記事を読んだ。 共産党や、市内の障がい者団体や、星友クラブ連合会がこぞって、『ゆうゆうバス』の廃止に反対を表明している。 本来は、どのようなサービスでも受益者負担が原則だ。 日本は『サービス』という言葉を『ただ(無料)』と勘違いして理解しているが、『サービス』は無料ではない。サービスには手間暇や、お金がかかる。 そのお金はだれが払うのか? 誰が払っているのか? 市は打ち出の小槌を持っているわけではない!結局は、住民税(税金)から支払われている。 その税収が支出に対して、赤字になっている。 そのままでは市の財政が破綻する。 住民サービスは大切なこと。しかし、利用する人(サービスを受ける人)には、それなりの負担が求められていいはずだ。 問題は『無料』ということであり、必要経費を支払えば問題はない。 ここで大切なことは、『ゆうゆうバス』を廃止することが目的ではない事だ。 目的は、『ゆうゆうバス』の赤字を無くすること!。 『ゆうゆうバス』の赤字を無くする手段として、 ①『ゆうゆうバス』の運行は廃止する。 又は ②『ゆうゆうバス』の運行に必要な経費を乗車賃として利用者から徴収する。 又は ③京阪バスに運行を任せて、高齢者や障害者に運賃の割引制度を導入する。 福祉の一環と考えれば、市のできる範囲の補助があってもいい。 そうすれば済む話だ。 ゆうゆうバス廃止反対者も、 「今まで、ただで運行していたから、今後も同じようにしてもらいたい」 「高齢者や身体障がい者を見殺しにするのか?」 という一方的な要求ではなく、自分たちの移動手段を持続的に確保するという観点から考えてほしい。 「廃止絶対反対!」を叫んでも、時代の流れや環境変化に対応できない。 少子高齢化で、市の財政が伸びない中で、無料のサービスを継続する余裕はもはやない!と言える。 市は住民にそのことをよく伝えるべきで、一方的に『廃止』を叫んでも理解はもらえない。 両者、大人の解決策を考える時に来ている。 |

2019年3月2日(土)

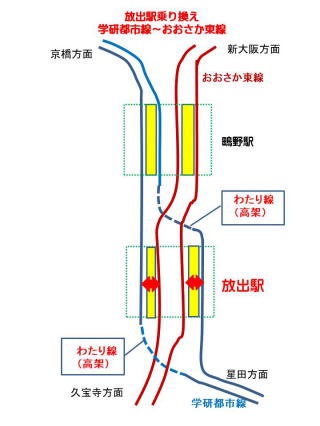

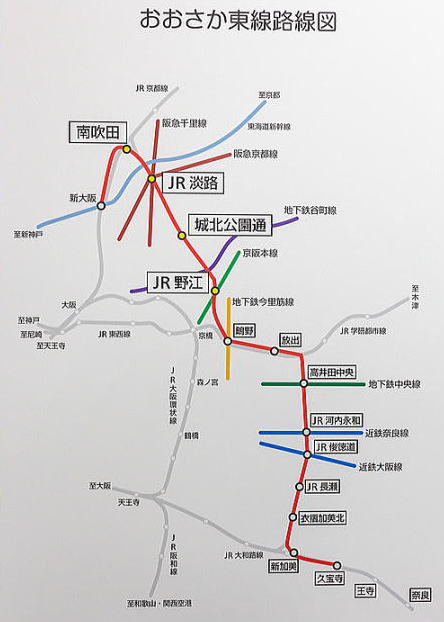

3月16日に、『おおさか東線』が開通します!

城東貨物線として単線で貨物専用路線として運行されていましたが、複線化し、おおさか東線として久宝寺駅から新大阪駅に今月16日につながります。 左図のように、学研都市線から新大阪駅に行くには、放出駅で同じホームの向かい側の電車に乗り換えればよくなります。 今までは京橋駅で環状線で大阪駅、さらに京都方面行きの電車に乗り換えが必要でしたが、放出駅で乗り換えるだけで新大阪駅に行けます。 乗り換え時間分で15分程度短縮できそうです。 逆に新大阪駅から放出駅で同じホームの向かい側が学研都市線になりますので、乗り換えが便利です。 鴫野駅はホームが、学研都市線用、おおさか東線用となっています。 |

2018年11月14日(水)

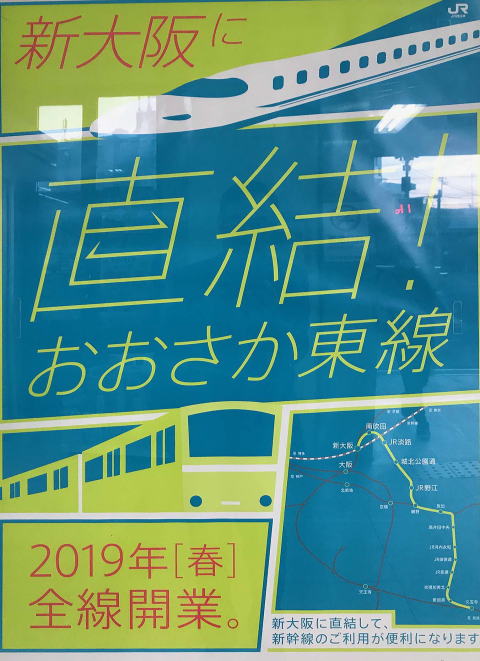

新大阪駅行きが便利になります!

城東貨物線と呼ばれていたJR線の改修工事が終わり、来春から、おおさか東線が久宝寺駅から新大阪駅まで結ばれます。 城東貨物線と呼ばれていたJR線の改修工事が終わり、来春から、おおさか東線が久宝寺駅から新大阪駅まで結ばれます。左の看板が星田駅に掲示されていました。 JRのホームページを見ますと、おおさか東線は久宝寺駅駅から放出駅を経由し、鴫野-JR野江-城北公園-JR淡路-南茨木-新大阪駅とつながります。 学研都市線から新大阪に行くには、京橋-大阪駅-新大阪駅と乗換が要りましたが、放出駅のホームから乗換で直に新大阪駅に行けるようになります。  この開通で、乗車時間は殆ど変らないそうですが、乗換えに要する待ち時間、歩く時間が約10分~15分短縮されるそうです。 この開通で、乗車時間は殆ど変らないそうですが、乗換えに要する待ち時間、歩く時間が約10分~15分短縮されるそうです。時間はともかく、乗換えで階段を上下することが無くなりますので、楽に新幹線に乗れるようになります。 来春が待ちどおしいですね。 |

2018年3月28日(水)

妙見サクラは満開です!

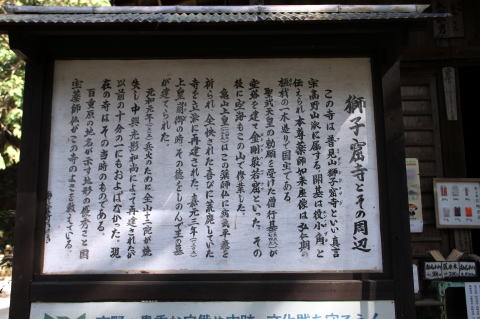

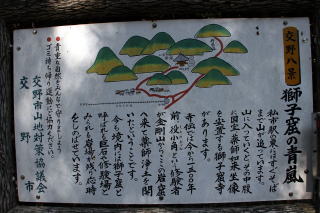

| 昨日からぽかぽか陽気になり、今日は25度に上がりました。散歩コースの妙見参道の桜は、今日満開になりました。真っ白の小さな花が一面に敷き詰めたように咲く雪柳も、桜に負けじと満開です。 もみじは小さな新芽をふかしています。季節は春爛漫になりました。 大判の写真を張り付けました。  右の看板は、交野八景の説明と地図、谷川は妙見川  満開のソメイヨシノと満開の雪柳 競い合って咲いている  真っ青な雲一つないお天気 真っ青な雲一つないお天気この季節には桜見物客を当て込んで、屋台が並ぶ この週末は大変聞雑するでしょう。今日は店番は暇そうにしていました。   ブルーシートを敷いた上に陣取ったお姉さんたち この写真は、カメラの液晶モニターを開いて、アングルを変え、地面すれすれにカメラを構えて撮ったもの。  星田地区有料桟敷 ここ妙見桜は木の手入れができていないので、老木が増え、最近、満開でもこんもりとソメイヨシノ独特の咲き方が余り見られなくなった。 ソメイヨシノは樹勢が弱く、手入れを怠ると、病気になりやすいらしい。 株元周辺の土は雨で流されて、浮き上がったりしているので、木が傷んできた。 この地に住んで約50年になるが、ソメイヨシノの寿命は60年ぐらいらしい。   今の季節だけ見られるもみじの新芽、この付近はひっそりと人気もなかった。 |

2018年3月23日(金)

妙見参道の開花状況

| 数日の寒い雨が上がり、今朝はすっきりと晴れました。ただ、外気温はまだ低く7℃までしか上がっていません。 しかし、春分が過ぎて、日差しは随分強くなりましたので、午後からは天気予報どおり14、5℃まで上がると思います。 毛糸の分厚いセータの上に、ウィンドブレーカを上着して近くの星田妙見参道の桜並木を歩いてきました。 カメラを入れ替えましたので、その写りや、使い勝手も試したいと思い、フラッと歩いてきました。久しぶりにこのページの更新をします。  まずは、白モクレンが目に入りました。ちょうど見ごろ。試し撮りしました。 まずは、白モクレンが目に入りました。ちょうど見ごろ。試し撮りしました。上向きに咲き、大きくて幅と厚みのある6枚の花弁、 花が咲いている内は葉が出ない。 『こぶし』とよく似ているが、こぶしは花弁が狭く少し薄い。花の大きさは、4、5cm 花言葉は気高さ、高潔な心、荘厳らしい。普通、モクレンは紫色の花弁を着けるが白モクレンとは種が違うようだ。  木の株を見れば、黄色の可愛い花が咲いています。 木の株を見れば、黄色の可愛い花が咲いています。誰かが植えたものでしょうか? 花の名前は、調べてみてわかったのですが、『リュウキンカ』というキンポウゲ科の草だそうです。 清楚な花をつけて咲いています。葉は少し厚みがあり、ホウレンソウのような感じもします。  近くに『レンギョウ』が咲いています。 近くに『レンギョウ』が咲いています。この花は小さく、黄色の花がたくさんついています。 春はいろんな花が咲き誇る時期です。  雪柳はもうすぐ満開です。  雪柳の接写 雪柳の接写一つ一つの花は大変小さいですが、たくさんの花が付き一面、真っ白になります。 花で木全体が覆い尽くされるように咲き乱れます。 数で勝負する作戦ですね。  緋寒桜(寒緋桜)は今、満開です。 緋寒桜(寒緋桜)は今、満開です。この花は、サクラの原種です。何故か下向きに咲きます。性格がおとなしいのでしょうか? カワズ桜は交配種だそうです。 もっと自信を持って、上向きに咲けばきれいなピンクと合わせて人気が出るはずですが、残念です。 でも、寒い寒が過ぎれば咲き始めるので、とても元気づけられる花です。  緋寒桜の接写です。 緋寒桜の接写です。これが満開の状態で、これ以上花弁が開きません。 釣鐘状の花ですね。 花の蜜を吸いに、スズメやメジロが群がっていることがあります。 今朝は小鳥に逢うことができませんでした。  本命の『交野桜(ソメイヨシノ)』は未だ蕾です。 本命の『交野桜(ソメイヨシノ)』は未だ蕾です。星田区自治会の人たちが枯れ枝の剪定や、木下の清掃や、花見客用の舞台を作っていました。 明後日頃には3分咲きに急に開くかもしれません。  枝を見ると、もう開花間近の状態になっています。 蕾がプツンと膨らんできました。  中には、数輪、開花した蕾が見つかりました。 今日は気温が上がりそうですから、パッと咲き始めると思います。 【撮影機材】 カメラ;キヤノンEOS M6 レンズ;TAMRON B011 18-200mmズームレンズ |

2017年9月17日(日)

彼岸花が咲き始めました!

| 秋の彼岸が近づいてきました。 毎年、この時期になると田んぼの畔に真っ赤な彼岸花が一面に咲き乱れます。 今年も今日、咲いているのを見つけました。 台風の余波で、蒸し暑く、時々突風が吹いています。晴れ間も見えるという変なお天気です。  彼岸花(別名;マンジュシャゲ) あっという間に咲いて、1週間足らずでしぼんでしまう花です。独特の不思議な花ですが、いろんな呼び方があるようです。 交野市星田地区の田んぼは宅地造成が進み、田んぼの畔が無くなりつつあります。 この彼岸花の咲く景色も、近々見えなくなるようです。 |

2017年8月26日(土)

真っ白なキノコ:シロオニタケ

昨日、いつもの散歩コースにしている妙見川沿いを歩いていると、山肌に白いものがあるのに気づき、近づいて見るとキノコでした。シロオニタケと言う毒キノコです。 先がまん丸くて、イガイガが出ていて、茎の部分も真っ白です。 先がまん丸くて、イガイガが出ていて、茎の部分も真っ白です。その横にもう一つ同じキノコが生えていましたので、スマホでパチリ撮ってきました。 ちょっとキノコの周辺の枯葉や枝をしのけて撮りました。  スマホはデジカメと変わらないほどきれいな写真が撮れるようになり、びっくりしています。 スマホはデジカメと変わらないほどきれいな写真が撮れるようになり、びっくりしています。以前持っていたガラケイはカメラの性能が悪くて、ぼんやりしか映らなかったので、いつもデジカメを持参していたのですが、今は、歩くときはポケットラジオとスマホをポケットに入れて出かけます。 あまり見かけないキノコですのでアップします。 下の写真のアップが上の写真です。全部で3個写っていますが、お分かりでしょうか? クイズです。 |

2017年2月8日(水)

星田妙見宮の星祭

2月8日は星田妙見宮で星祭が斎行されました。 この日はちょうど休みでぶらりと散歩に出かけましたところ、妙見宮の奥の方から祝詞のような声が聞こえてきました。  近づいてみると護摩を焚いている最中でした。思わず手持ちのバカチョンカメラで数枚の写真を撮りましたのでアップします。散歩は午後4時半頃でしたので、午前中に行けば、ぜんざい(無料)など振る舞われたようです。 ぜひ、来年の2月8日にはお参りしてみて下さい。 |

2017年1月28日(土)

今日は春節祭(旧正月)です。

遅ればせながら、新年のご挨拶を申し上げます。 今年も元旦に近くの星田妙見宮に初詣に参りました。例年どおり、一年間、家の神棚にお祭りしていた星田神社のお札と、荒神さんのお札と、矢を納めてから、妙見宮(本殿)に、今年一年の家内安全や健康などいろいろとお願いしお参りして、新しいお札と矢を求めて帰りました。帰宅後は神棚にお供えするのが習わしです。本年も健康で、元気にホームページつくりに励むつもりです。 今年も元旦に近くの星田妙見宮に初詣に参りました。例年どおり、一年間、家の神棚にお祭りしていた星田神社のお札と、荒神さんのお札と、矢を納めてから、妙見宮(本殿)に、今年一年の家内安全や健康などいろいろとお願いしお参りして、新しいお札と矢を求めて帰りました。帰宅後は神棚にお供えするのが習わしです。本年も健康で、元気にホームページつくりに励むつもりです。毎年、1月に家内と人間ドックを受診しています。 Panasonic健康管理センターが守口市にあり、松下病院の隣に別棟で建てられていますが、社員、特に海外勤務の社員の健康管理と、OB家族の健康管理をやっています。 OBは受診するかどうかは各自の自由ですので、全国各地の自治体でやっている健康診断や、病院の人間ドックなどそれぞれ思い思いで対応しています。 定年後、毎年、Panasonic健康管理センターで、しかも1月に受診することを続けてきました。これは同じ場所で同じように検査してもらうことで、体調の変化が分かりやすいだろうという思いで続けています。 今年も1月20日に行ったのですが、例年より受診者が少ないような気がしました。 そのおかげでという表現はおかしいですが、大変スムーズに検診が終了しました。 『何故、受診者が減ったのか』ですが、年々、OBの高齢化で75歳以上の後期高齢者が増え、いろんな病気でそれぞれ病院に行くので、健康診断目的でさらに受診するということを控えだしたのだろうかという気がします。 この分だと、来年はさらに減るだろうと思います。 人間ドックとして、このまま継続できるのだろうか?という気もしました。 医療分野に於いても、人口構成の変化が表れてきているな!という気がしました。 この人間ドックは、医療検査設備や検査員は病院とは別にありますので、設備もドック専用になっています。但し、CTスキャンや、MRIや、PETや、胃カメラ、大腸カメラ等の高額な設備は病院内の設備を使って行います。 お正月の御馳走をたくさん食べて、太り気味な状態で毎年受け続けていますが、今年の結果も大きな変動はなかったようです。 今日は、旧正月(元旦)です。  中国は今も春節祭を大々的に祝う風潮があるようで、たくさんの観光客が日本に来ています。 中国は今も春節祭を大々的に祝う風潮があるようで、たくさんの観光客が日本に来ています。昨年末に、奈良公園付近を歩きましたが、日本人より中国、韓国、東南アジア系の観光客の方が多かったように思いました。春節祭には一層たくさんの人で京都や奈良やその他の観光地は賑わうでしょう。 奈良公園のシカ (2016年12月30日撮影) 子供の頃(昭和30年頃)は、正月前はミカンの出荷で忙しかったので、正月は旧正月に行うのがしきたりでした。旧正月は約1月遅いので、ゆっくり休めるというあんばいでした。 だから、餅つきも、お飾りも、アラレやせんべい作りも、旧正月に合わせて行いました。 もちろん、日本では旧正月に何かをするという時代で無くなりました。 ミカンの収穫は12月下旬に終わるのが普通になりました。これはミカン山に自動車農道が造られ、ロープウェイ(索道)やモノレール(モノラックともいう)で収穫したミカンのコンテナー(入れ物)を自動車農道まで運ぶという機械化が進み、百姓も随分楽になりました。 しかし、みかん百姓の跡継ぎが居なくて、ドンドン手入れが行き届かないミカン畑が増えてきています。農業の後継ぎがいないという問題は全国的な状況だと思いますが、和歌山県は全国一のミカン出荷量を誇っている県です。そういうところでも、農家の後継ぎが減る状態になっています。 農業収入が極端に悪いかというと、必ずしもそうではないと思います。その証拠に全国各地を回りますと、農家の家は大きく、立派な建屋が多く見受けます。 収入額は少ないのは事実でしょうが、税制や補助などで優遇されているので、生活ができないという状態ではないようです。 農家の場合は、野菜やその他の植物を自給自足できる環境にありますので、都会の人のようにお金がないとその日の食べ物が買えないというような悲惨なことはありません。 もっと、農家の仕事を見直し、いい面を伸ばし都会から田舎に移り住む人が増えることを期待しています。 海外旅行をして気づいたことですが、日本の国土は70%が山林です。日本は四季があり、降雨量も多く、気候温暖で山の樹木は良く成長します。地理的条件がいいので、立派な杉やヒノキなどの木材の資源国です。その日本の林業が消滅しかけているのです。 それは東南アジアなどから大量の安い木材を輸入しているからです。熱帯雨林の大規模な伐採により、地球温暖化や砂漠化が進んでいます。 値段が安いから、輸入木材を使うという行動になっていますがこれでいいのでしょうか?。 今、都会には仕事にあふれている若者が沢山います。また、田舎から都会にあこがれて若者が都会に集まります。そういう人たちが安い賃金や不安定な派遣労働者としてどんどん増えています。 そこで、若者に農業や林業のノウハウを教え、生きがいを持ち、適応できる人にはドンドン畑や山に入ってもらい、農作業や、植林や、伐採や、間伐材の収集等の林業に従事してもらい、自然の循環を図る施策を打つべきだろうと考えています。 これはやろうと思えばできることです。 そのためには、今までのやり方や政策や行政の在り方を見直す必要があります。農業改革は、JA(農協)のあり方や役割を抜本的に見直し、JAのためのJAでなくて、農林業の発展や社会の発展のためのJAや新しい組織が必要になると思います。 たとえば、林業を盛んにするには山での作業の機械化や、林道の整備等によるローコスト化や効率化を図り、伐採や間伐材の活用による火力発電や樹枝から代替ガソリン(アルコール)の製造等、現在の先進技術を更に進めて、従来の林業の考え方を変えることが大切です。 間伐材を安く収集し運搬し、火力発電やアルコールを造ることは、地球温暖化にはつながりません。エネルギー自然循環型の産業です。 特に、電気はベース電力を原子力発電に頼るという方針になっていますが、日本の独特の自然条件(土地柄、気候条件など)、他国にない強みや弱みを見直し、弱みをいかに強味に変えるかということです。 |

2016年1月1日(金)

謹賀新年

| 新年明けましておめでとうございます。 今年も、ホームページ作りに励むつもりです。よろしくお願いします。 今日は朝から晴天に恵まれ、『初日の出』を拝むことができました。 昔は、お正月は特別な日という印象があり、『もういくつ寝るとお正月、・・・・』という童謡にもあるように、子供たちにとっては楽しい日だったのです。 そして、暮れに餅つきや、大掃除など準備万端整えて、お正月を迎えたという覚えがあります。お店なども3ヶ日は閉まっていて、動いているのは交通機関だけでした。 近年は正月と言えども、コンビニはもちろん、デパートや、スーパや、薬局や、量販店など、むしろ平生より福袋などいろんな工夫を凝らして客を集め、一大イベントの日という感じです。 今日は近くの妙見山の妙見宮と、星田神社に初詣に参りました。 例年、星田妙見宮で矢と妙見宮と荒神さんの御札を買い、家の神棚に供えます。 これが例年のお正月の行事になっています。 星田妙見山にお参りしてから、一旦家に帰り、ウォーキングに出かけました。 いつものコースにしている天の川の堤防を歩きました。このコースで往復1万歩あまりです。途中で水仙がたくさん咲いていました。 『今年は暖冬の性か、水仙が早く咲いて、お正月用に出荷する前に咲いてしまい商品価値がなくなった』といつも行きつけの床屋の島根出身の奥さんが言われていました。島根は水仙の花(つぼみ)をたくさん出荷しているそうです。 途中の田んぼに植えられている『菜の花』も咲いていました。さすがにミツバチの姿はなかったですが・・・・。 その様子を写真に撮ってきましたので、星田妙見宮と、星田神社の初詣の様子と、少し早い春の花をお届けします。 |

|

| 星田妙見宮の社務所から社に登る石段 |

|

| 星田妙見宮の拝殿 |

|

| 拝殿から社務所を見下ろす風景 |

|

| 社務所では矢、御札、お守り、おみくじなど販売 昨年の矢と御札は持参して箱に入れて返す |

|

| 社務所から北大阪地方を見渡せる 今年は、創建1200年になるので、春4月に稚児行列が 計画されています。120名ほど参加するようです。 |

|

| 上は、星田神社、旧星田村の中にある立派な神社 宮司さんは、妙見宮とかけもちされている。 |

|

| 星田神社の本殿 こちらは、村中にあり、参拝者の大行列ができていた。 |

|

| 並ぶのが大変だったので、遠くから拝んできた |

|

| 天の川堤防の水仙、咲き誇っている感じ |

|

| 春の花、菜の花が咲いている |

2015年7月27日(月)

7月25日 『織姫の里・天の川七夕祭り』の模様

交野市の名物になりつつある『織姫の里・天の川七夕祭り』が

私市の天の川周辺で、無数のロウソク灯籠の灯りで開催。

写真は全て、Panasonic DMC-TZ57(新製品)で撮ったもの。

3脚なしの撮影で、手ブレ防止機能がよく働いて、ほとんど手ブレ

を感じないで写っている。暗い場所でもノイズがなく綺麗な写真。

|

| 夕暮れの天の川に点灯された無数のロウソクの灯り火 |

|

| 交野市各区の灯篭の競い合い、これは南星台区 |

|

| すっかり暗くなって、灯篭の明かりを頼りに歩く見物客 |

|

| たくさんのロウソクと、一部LEDで綺麗に照明されていた |

|

| 笹に飾りをぶら下げる少女、橋の向こうはスポーツセンタ |

|

| ロウソクの灯りで天の川七夕まつりを表示している |

|

| 大勢の見物客で賑わった七夕まつりだった |

2014年11月29日(土)

交野は紅葉真っ最中です

ここ数日、最高気温が20度前後が続きましたが、朝夕の気温は次第に

下がり始めました。交野周辺はすっかり紅葉しています。今年の紅葉は

例年より綺麗な感じです。皇帝ダリアがあちこちで咲き誇っています。

高さが3mぐらいある巨木? という珍しい草(木)で、寒さに極端に弱い

ですが、今のところ霜当たりもなく、綺麗な花の状態を保っています。

今日は昼過ぎまで、小雨が降り、午後から青空が覗き始めましたので、

カメラを持って、紅葉を撮ってきました。 何枚かをアップします。

|

2014年10月30日(木)

朝の気温が10度を下回りました!

| 昨日の朝は7度、今朝は10度と、すっかり秋の気候にかわりました。 気温の低下とともに、周囲の風景がすっかり秋らしくなりました。 交野の妙見山参道の交野の桜も次第に紅葉が始まっています。 毎年、春にはこの周辺は満開の桜で素晴らしい景色になります。 秋もまた、風情を楽しめます。 秋の紅葉は、なんと言っても色のグラディエーションの綺麗さだと思います。単色のベタッとしたオレンジ色だと風情がありませんが、赤、橙、黄色の織り成すグラディエーションが素晴らしいのです。 紅葉はまだ少し早いようですが、桜は色づき始めました。 秋の果物は柿がありますが、表面に白い粉を拭いたような柿の実は 実に美味しそうです。  桜並木もまた、風情があります。 今回はこの2枚の写真をアップしますので、ご覧下さい。  |

2014年9月28日(日)

金木犀の香りが漂っています!

| お彼岸が過ぎて、9月も終わりに近づき、彼岸花は盛りが過ぎて、代わりに『金木犀(キンモクセイ)』の独特の香りが漂っています。 今日は朝から真っ青の雲一つない晴天で、気温は17度と少し冷や!とする清々しい秋日和になりました。いつものようにバカチョンデジカメをポケットに入れて、いつのの散歩コースを歩いてきました。 21日は彼岸花が満開でしたが、今日の主役はキンモクセイでした。この花の強い香りは好き嫌いがあるでしょうが、本当に強烈な香りです。この香りを嗅ぐと、『あぁ!秋だなぁ!』と思い知らされます。 家の近くの野菜畑の周囲や、天の川の散歩道路の周辺には、今が盛りのコスモスが咲き乱れています。 昨日正午前に、木曽の御嶽山が噴火したというニュースでもちきりですが、以前に「濁り湯」に入り、その後、白骨温泉に行ったのを思い出しました。 その時は時間的に余裕がなく、御嶽山のリフトやロープウェイには乗らずに通過しました。 活火山の怖さを再確認しました。 そう言えば、この夏に阿蘇山の中岳に行ったとき、火口からは湯けむりが立ち上っていました。火山はいつ爆発するか分かりません。怖いですね! 地震国の日本は同時に火山国でもあり、富士山や桜島や各地の約110箇所の活火山がいつ大爆発するか分かりません。その内、47箇所が監視体制を整えて、常時、ワッチしているそうです。 ここでまた、原子力発電の話になるのですが、火山国、地震国の日本で絶対安全に原発を管理することは、正直なところ誰も可能だとは思っていないはずです。 『富士山は噴火しない』、『桜島の大爆発はない!』という想定のもとで、通常考えられる火山の噴火が起きても大丈夫だということです。 自然は時々、人知を上回る脅威を見せます。それに対して人が造った構造物である原発や建屋等は、大変脆いものです。 あらゆる人工の構造物は、それを設計する際に、いろんなことを想定して基準を作り、設計基準に則って、システム設計をし、設計に基づいて建築や製造して、システム全体を組立ます。 ですから、「原子力発電は何重にも安全策を講じているから安全だ!」と言われますが、これはあくまでも、ある想定した故障や自然災害等を想定した基準の条件下において安全だ!ということです。基準を超えた事故や自然災害が起きた場合は、想定外の事故と言い訳します。 しかし、想定外の災害や事故はよく起きるのです。 最近の集中豪雨、1時間に100mmを越すような豪雨、幸い今年は無事でしたが、今後、今まで経験のない超大型台風の襲来も予想されます。最大風速が70mになるような強い風がアメリカのハリケーンで吹き荒れました。 地球温暖化で海水温が上がれば、台風のエネルギーが大きくなるのです。 そういう気象変化や地球規模の災害に対して、特に、原子力発電は、このホームページに何回も書いてきましたが、絶対安全はありません。 秋の行楽シーズンを楽しんで、登山され、今回の御嶽山の噴火に遭われた皆さんにお見舞い申し上げます。 それではいつものように、秋のスナップをどうぞ!! |

キンモクセイの花と、香り?をお届けします。 |

天の川の散歩道路の金木犀とコスモス |

もうすぐパックリ口を開けそうなイチジク |

家の近くの野菜畑の道路に咲くコスモス |

木に巻き付いた朝顔 |

2014年9月21日(日)

彼岸の交野の風景です!

田の畦に群生する彼岸花! 一列に咲き誇っている。

やはり、今年も彼岸に一気に見事に咲きました!

今年も秋の実りが来ました! 豊作です!

| 例年は、彼岸花は9月15日過ぎに咲き始めます。お百姓さんが田の畦をエンジンカッターで草刈をした後に、待っていたように一気に咲き始めます。 今年はそれがいつもと少し様子が違います。 9月5日頃には何箇所かで数本咲き出しました。その後、バラバラと咲いています。いつもはお彼岸の頃に、一斉に咲き乱れるのが、この花の特徴だと思っていました。 赤い色が鮮やかです。でも、真っ白の花もあります。  畦に咲く真っ赤な彼岸花(曼珠沙華・マッシャケ)  庭で咲く白い観賞用の彼岸花 実りの秋はもうそこまで来ています。  毬栗、実入りにはもう少しかかりそうです。  ザクロも、もうすぐ食べられます。  柿は表面が白く粉をふったようになってきました。もうすぐです。 |

2014年4月23日(水)

竹の子のシーズンです!

近くの竹やぶに竹の子がにょきにょき出ています。

一枚だけ写真を取りましたので、旬をお届けします。

妙見参道の桜はすっかり葉桜になりました。

3月末から4月初旬にかけて、花見で賑わった妙見桜並木道も

すっかり新緑の季節になりました。犬の散歩をしている人が

チラホラ見かける閑散とした風景です。

ユキヤナギで真っ白だった並木道も新緑で覆われている。

| 今年も、早や4月に入りました。『1月行く、2月逃げる、3月去る、4月は?』 気温が急激に上がったので、桜が満開になりました。 今日は、いつもの散歩コースである妙見山参道のソメイヨシノ桜を見てきました。今日は水曜日、平日ですので、どういう人が来ているのかと思いながら歩きました。子供連れのお母さん達、孫を連れたおじいちゃんとおばあちゃん、年寄り仲間同士などが多く目につきました。土日なら若い家族が多いのでしょうが、お父さんは出勤で来られないという感じでした。 最近、この付近の桜は夏の雨で根元の土が洗い流されて、木が傷んでいるように見えます。そのためか、年々、木の勢いが衰え、花の咲き方が弱っている感じがします。以前は花が盛り上がるように咲いていました。 今年も、そういう木はありますが、少し咲き方がさみしい感じです。夏の気候や、酸性雨などの影響かもしれません。 交野市に余裕があれば、樹医さんを雇って、桜の木の手入れをしっかりやればもっときれいに咲くでしょう。そういうことに気を使う人は居ないようです。 それでも、やはりソメイヨシノは律儀に春を感じさせてくれます。 その一部を写真に撮ってきましたので、アップします。 |

|

| 妙見川の両岸のソメイヨシノ |

|

| 真っ白のユキヤナギと咲き競うソメイヨシノ 通りの向こうには、『さくら電気』という旧セイビ電器店さんが 店を構えています。 |

|

| 盛り上がったように咲き誇るソメイヨシノ 一面が花だらけ、これこそ!桜だ! |

|

| 花見と、囲碁対局を楽しんでいる老人3人組 |

|

| モミジも若芽を吹かせています。 |

2014年3月2日(日)

昨日、散歩に出かけた途中で、近所の山からウグイスの『ケキョ、ケキョ』と

いう囀りを、この春初めて聞きました。まだまだ『ホウ、ホケキョ』というまで

うまく啼けませんが、ウグイスの鳴き声を聞くと、急に春を感じます。

もうすぐ春ですね!

2014年1月1日

星田妙見宮に初詣

| 2014年元旦を迎えた。 天気も晴れ。すがすがしい気分で新年を迎えた。 我が家は平成元年に建て替えたので、今年で丸25年が経ったことになる。この間、あっという間に過ぎたように感じる。中・高校生だった二人の娘は嫁ぎ、孫が3人いる。長女の子供(一番上の孫)は今年、中学校に入学する。二番目は小学2年生、次女の子供は小学入学となる。 明日は、全員、我が家に集合する予定。賑やかになりそう。 おかげさまで、みんな健康で、元気に過ごさせて頂いている。 そういう感謝の気持ちを込め、毎年、元旦に近くの星田妙見宮に初詣する。 ここは妙見山という小高い山にあり、石段は200段ほどある。 山頂の境内からの眺望は素晴らしく、京都方面から大阪方面が見渡せる。 2年前に完成した第二京阪道路が大蛇のように横たわり連なって見える。 昨年の初詣で求めた星田妙見宮と荒神さんのお守り札と飾り矢をもって、 奉納した後、本殿にお参りし、その後、同じお札と矢を求めて帰る。 これが、毎年、お正月の最初の行事となっている。 今年は天気が良かったので、たくさんの初詣の人に出会った。 今年も家内安全、健康で過ごせますようにお祈りした。 |

|

| 星田妙見宮の参道の鳥居、門松が飾られている。 |

|

| ここから石段が始まり、妙見山に上る |

|

| 本殿からお参りを済ませた人が階段を下る |

|

| 本殿にお参りする夫婦 |

|

| お札と飾り矢、おみくじを販売している美人の巫女さん |

| 星田は交野市になる前は北河内郡星田村だった。ここに移り住んだ 当時は、まだ村だった。 この星田には、立派な星田神社があり、ここにも沢山の初詣客でにぎわう。神主さんは星田神社と、妙見宮を兼務している。 日本の神様は、融通が利くのかも知れない。 そう言えば、お札も両方の神社で売っているし、荒神さんのお札も売っている。なんでもありなのだろう。 我が家は神棚に星田妙見のお札を飾り、荒神さんの神棚には荒神さんのお札を入れて時々拝んでいるが・・・。 神主さんは穏やかな感じのいい方である。いろんなことに熱心で、 妙見宮では季節季節の催事を執り行っている。 |

12月1日(日)

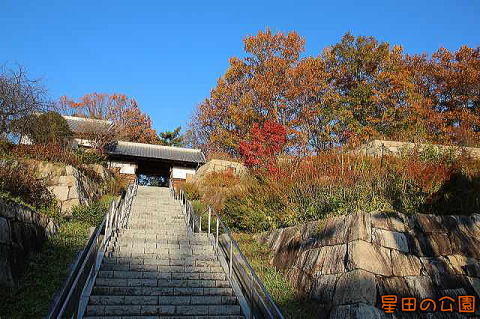

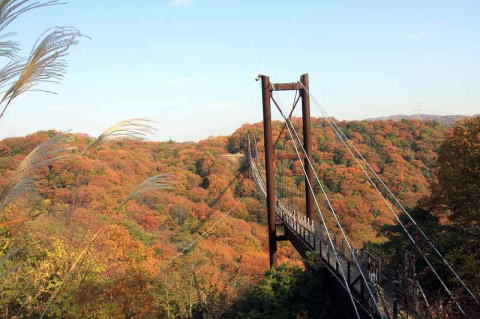

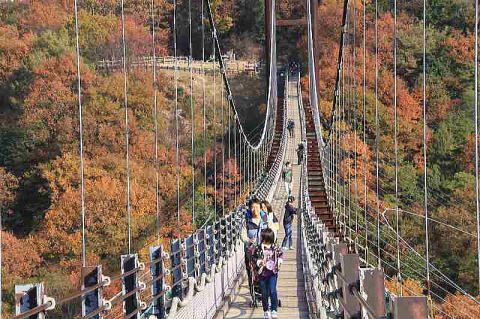

紅葉の星のブランコが賑わっています

12月に入り、交野の山々はすっかり紅葉したので、久しぶりに

『星のブランコ』(大阪府民の森にかかる全長280mの吊り橋

に行った。と言っても、裏山という感じで、往復徒歩で7000歩。

沢山のハイキング客で賑わっていたが、時期的には少し遅い。

既に、紅葉は枯葉になっていて鮮やかな色合いは過ぎていた。

しかし、紅葉のグラディエーションは素晴らしい。春の新緑や

若葉の季節も素晴らしいが、秋のこの色のグラディエーション

は、行って見て、初めて実感できる。

|

展望台からの遠景 向こうにかすかに 第二京阪高速道が 見える。 すっかり紅葉が進み、 もうすぐ落葉になる。 |

|

展望台からの遠景 橋の上に人影が見える |

|

ハイキング客で賑わう 星のブランコ |

|

ススキと吊り橋 |

|

吊り橋を渡るハイカー 子連れが多かった |

|

反対側から見た景色 |

| 土用の3週間も前に、すでに猛暑の到来でうんざりしています。 早朝、お日様が出る前に、いつもの天の川の川岸の散歩コースに出かけました。歩いていても、汗が噴き出てきますが、川面を見ていると、少し涼しさを感じます。少し写真を撮りましたので、添付しました。

|

2月24日(日)

早春の交野散策

ウォーキングコース、天の川周辺の小さな早春の花

Panasonic Lumix DMC-FS25

|

|

| 上の2枚は咲き始めた桃の花 |

|

|

| 天の川の堤防に咲く水仙 |

|

|

| 上の2枚は早咲の梅の花 |

|

| ユキヤナギの小さな小さな質素な花 |

|

| ユキヤナギの芽 |

1月27日(日)

カワセミのお食事に出会いました!

| 今日は、朝、マイナス3度で、日中も5度ぐらいまでしか気温が上がらなかったが、風がなく、天気が良かったので、愛機 キヤノンEOS7Dを担いでいった。 天の川は水が澄んでいたので、カワセミに会えるか期待していたが、うまく真近で小魚をとっている姿に出会ったので、シャッターを連写した。動きがとても俊敏なので、高速連写ができるカメラでないと、全く写せない。何とかダイビングと小魚を加えてくる姿を映すことができたのでアップしました。ご覧ください。 背中の青色が本当にきれいな鳥ですね。 |

じっと水面を見ています。小さな魚を探しています。 |

突然、飛び立ち急降下します。 その時に、お尻から白いものが点々と噴き出しました。糞です。 カワセミの糞はまっ白い液状のものなんです。 |

目にもとまらぬ早業です。 |

残念ですが、水面に飛び込んだ瞬間が撮れませんでした。 次回、頑張って撮れるように挑戦します。 水から飛び出す瞬間です。羽ばたきで水面が泡立っています。 |

急上昇する瞬間です。 |

嘴(くちばし)に小魚を加えて戻ってきます。 |

小高い堤防にとまって、お食事です。 |

くちばしを震わせて、魚の位置を替え飲み込みます。 |

何もなかったかのような顔つきですが、水面を睨んでいます。 この繰り返しを、何度かして食事をしていました。 くちばしが長くて、魚をくわえるられるよう進化しています。 |

10月14日(日)

実りの秋来たる!

| 朝夕はぐんと気温が下がってきました。夕方6時には薄暗くなり、季節が進んでいることを実感します。 いつもの散歩コースを歩くと、道端には秋を感じさせる草木にたくさん出会います。柿や渋柿、ピラカンサ、コスモス、そしてどこからかモクセイの香りが漂ってきます。コスモスは盛りを過ぎていますが、品種によっては今が盛りです。 天の川の散歩コースは、交野(かたの)橋から逢合(あいあい)橋までが片道1kmでこの間を歩きます。家から交野橋まで往復で5kmありますので、ちょうど全コースで約7kmあまり。徒歩で1時間半です。 夏の散歩は汗だくになりますが、今はちょうどいい気温で、少々汗ばむ程度。 歩幅が大きくなり、歩く速さも自然と早くなる昨今です。 バカチョンデジカメの写真を添付します。 |

|

| たわわに実った富有柿 |

|

| 渋柿 |

|

| ピラカンサの実 |

|

| 金木犀が香りを放っている |

|

| 花びらが独特の色合いのコスモスを見つけました |

|

| 途中に第二京阪道路が横切りました この写真はクリックすると拡大表示します。 |

|

| 交野橋の袂に立つ標識 |

|

| 逢合橋の袂に立つ標識 |

10月3日(水)

星のブランコへの道路は復旧しました。

| 8月17日の集中豪雨で、星のブランコに行くハイキングコースの道路が陥没し 通行止めになっていましたが、復旧しています。ただし、妙見東に通ずる橋は 無くなったままになっています。 星のブランコに行かれる際は、川の右側の道を登ってください。 川は、現在、基礎の補強工事中ですが、通行に支障はありません。 |

| 9月22日の記事で、秋の味覚、果物が大きく実ってきたと書きましたが、今日も散歩していると、クリが実って、毬栗が割れて、実を覗かせているのを見つけました。思わずデジカメを出してパチリ。 今年はクリがよく生っているのを見かけます。多分豊作ではないでしょうか。 散歩の途中の田の稲穂も実って、頭を垂れていました。 8月30日の記事では、稲穂が未だ、まっすぐ上に穂を出した状態でしたが、刈取りをまさに待っているような稲穂も併せてパチリ。 秋を堪能してください。 |

思わず手が伸びそうな感じ!

今にもはち切れそうな感じの毬栗

実るほど、首を垂れる稲穂かな!

まさに今がその感じがする!

9月22日(土)

秋の味覚がもうすぐ始まります

| 散歩していると、秋の味覚、果物が大きくなってきました。 柿、ザクロ、そしてクリなど順調に実が膨らんでいます。 クリの木は、宅地に造成されることになり、実をとる前に切り倒されました。残念。 写真は柿とザクロだけになりました。 取れるまで、もう少し時間がかかりそうです。   |

| 妙見山の参道には、たくさんの桜が植わっている。春は花見客で賑わう。今は、訪れる人もなく、犬の散歩やウォーキングする人しか見当たらない。私のいつもの散歩コースになっている。 ところで、少し気にかかっていることがある。桜の木を見ると、幹が全部、左巻きに成長している。風の性かな?と思ったが、風なら全部の枝に当たるので、理屈に合わない。 誰かこの不思議を解ける人が要るだろうか? 多分、小生は、地球の自転と関係があるのかもしれないと考えている。北半球では台風の渦巻きは必ず左巻きになる。風呂の水を抜く時の水の渦の巻き方も左巻きになる。これは赤道を境にして南北地球で、巻き方が反対になる。 地球が少々いびつであるが丸い。北半球では、ある地点で考えると、ある点の南側と北側でわずかの自転速度が違う。北側より南側の方が半径が大きいので遠心力がわずかに強く働く。その影響で左巻きになる。 桜の木の一本でも、成木になり、幹が太くなるとその力が加わり、成長するにつれて幹が左巻きになるのではないかと思っている。これは当たっているがどうか分かりません。 なぜ、桜の成木だけがこういう現象になるのか? もう少し考えて見たい。 たまたま左巻きなら、逆に右巻きの木があってもいいように思うが、すべてが左巻きで例外がないので、多分、自然の力が作用しているのではないかと思う。 それにしても面白い現象です。その写真をアップします。若い木は、幹が細くて、その影響が少ないので、まっすぐに伸びています。 こんなことを考えたことがありますか? |

| 暑い暑いと言っている内に、田んぼの稲は実りの秋に向かって穂を出し始めました。 近所のサルスベリの花が真っ白に咲いていて綺麗です。 |

未だ、穂がまっすぐに伸びている。

もうすぐ秋本番になると、『実るほど頭(こうべ)を垂れる稲穂かな』の状態になる。

今年も豊作のようだ。

| 先日の集中豪雨で、京都の宇治市が浸水したというニュースが流れていたが、ここ交野でも今までに経験したことがないような雨が降ったようだ。「ようだ」という表現は他人事のように聞こえるが、まさに雨は早朝4時頃から6時頃が一番強かったらしい。「らしい」と再びいい加減な表現なのは、実は朝よく眠っていて、あまり気付かなかった。雨の降る音が大きいなあ!という程度で寝床に入っていた。 雷がなりそれで目が覚めた。我が家の団地は山を削って造成したひな壇なので、浸水する心配は全くない。比較的急傾斜の山肌なので、大雨で崩れることはあるかもしれないが、我が家の土地は平たんなところにあるのでその心配もない。 隣の人から、星のブランコに行く道が崩れて、橋が崩壊しているという話を聞いたので、今日ウォーキングの帰り道に立寄って写真を撮ってきた。思ったより被害が大きくてびっくりした。 川は土砂で埋まり、2、3軒の家があるが、大変怖かっただろう。 |

橋が崩れて流されていた。

道路が陥没して通れなくなっている。水道管がむき出し。

逆の角度からパチリ!

道路が至る所陥没している

かろうじて止まっていた車、でも車内に浸水

こんな状況なので、妙見山の参道から星のブランコには

当分、通行止めになっています。ご注意ください。

| 8月4日に、神宮寺のブドウ狩りに、孫たちを連れて行きました。デラウェアはもう終盤になり、ブドウにしわがよったものがぶら下がりタイミング的には少し遅かったです。 神宮寺のブドウ園のホームページでは、7月15日~8月10日まで、となっていますが、早めに行った方がいいですね。 でも、孫たちは大変喜んでくれた。 |

|

| たくさんの房がぶら下がっている。 味は甘みがもう一つだった。 |

|

| 粒にしわがよったブドウが多かった。日照りの性か? |

|

| こんな感じで食べ放題!! |

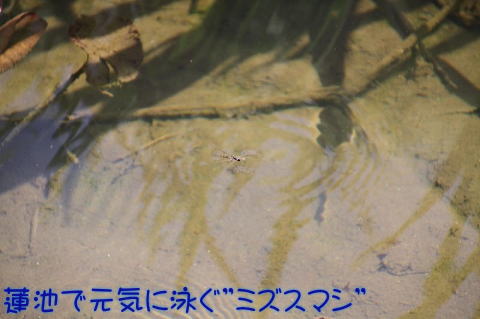

4月29日(日)

GWで賑わう府民の森

| 天気が良いので、昼食後、久しぶりに傍路の里に行き、さらに少し登って府民の森、キャンプ場に回り、バーベキュウの食欲をそそる匂いを嗅ぎながら下り、ハス池公園管理事務所で休憩し一息入れて、源氏の滝、私市に降りてきました。 すっかり春から初夏の景色になり、新緑が大変きれいでした。もう少しすると木々からぶーらんと毛虫が垂れ下がっていることがよく目につきますが、まだ少し季節が早いようです。蓮池で水澄ましが水もをスーッと泳いでいました。思わずパチリ! |

4月10日(火)

今日は本格的な春日和となった。桜はやっと満開状態。カメラを肩にして

妙見参道の桜と、傍路川沿いの桜と南西台の湧水池の桜を散歩がてら

花見に行った。 例年より10日ほど遅れて咲いた見事な桜・・・。

Photo by Canon EOS7D

妙見参道の桜並木

妙見参道の桜と見事なユキヤナギ

傍路川沿いのソメイヨシノ

南星台の湧水池のソメイヨシノ

4月7日(土)

4月というのに、最低気温が2,3度で、朝は身震いがする寒さが続き、

桜の開花が遅れていたが、やっと咲き始めた。今日は星田妙見山道を

歩いてみたが、たくさんの花見客で賑わっていた。日中も寒くて、花見も

ダウンジャケットを着たり、冬装束でバーベキュウをやって賑わっていた。

この寒さではビールも今一だろう。横目で見て、そんなことを思いながら

通り過ぎた。今日はこんな状態でした。 バカチョンデジカメの映像です。

Panasonic DMC-FS25

10月26日(水)

妙見参道の桜並木の一本の桜が花をつけていた。寒そうに木枯らし1号に

吹かれて花びらをなびかせていた。

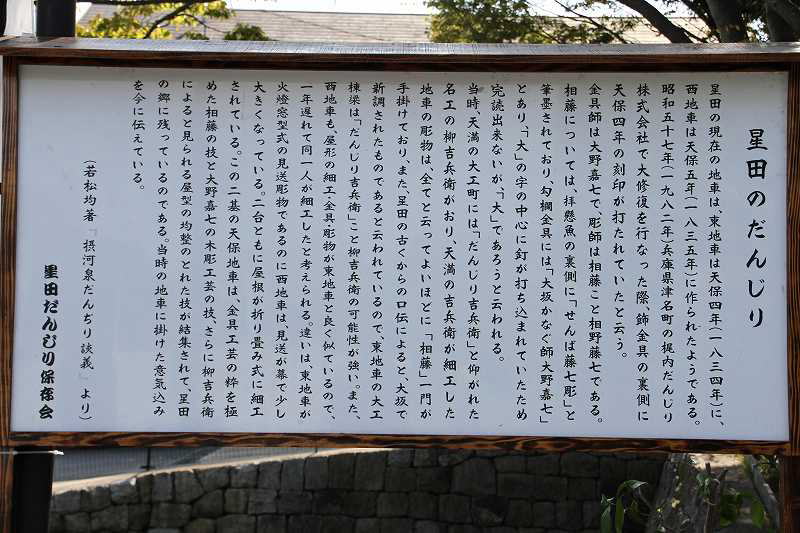

10月16日(日)

昨日は前線の通過で雨が降り、うっとうしい天気だった。今日は朝から

すっきりと晴れて、温かい秋晴れの好天気になった。今日は星田神社の

秋祭りで、だんじりが運行された。午後1時過ぎに星田神社を出発し、

村中の狭く曲がりくねった道路を辻回を繰り返しながら、星田大通り?

に出て、元気に小学生が2本の綱を引いて、星田小学校まで巡航した。

星田神社には、だんじりが2基あり、今回はその内の一基が使われた。

屋根に2人の若者?が乗り、だんじりの中に鐘と太鼓の打ち手が2人

乗り込んだ結構大きく、立派なだんじりである。 云われは下の写真で

紹介する。江戸時代から伝わる伝統工芸品的な由緒あるものらしい。

ちょっと分かりづらいが前と後ろに2基のだんじりが見える。

巫女さんが巡航の安全のお祓いをしていた。

いよいよ出発!

辻回し、90度方向転換、屋根の上の二人は電線に注意!

無事に広い道路に出たので、小学生が綱を引いた。

一休み! 関係者全員集合写真!

再度、出発だ!

星田小学校に無事到着!

9月23日(金)更新

交野は自然がいっぱい!

星田の田は稲が実って穂を垂れている。

その田の畝に咲き乱れる彼岸花

9月23日AM8:30撮影 キヤノンEOS7D

ピンクのコスモス

アゲハチョウが蜜を吸っている

7月26日(火)更新

近所の庭に珍しい「フワフワの花?」を見つけました。

思わず手持ちのデジカメで2ショットしました。

調べてみると、通称、綿菓子の木、スモークツリーという

そうです。両方とも何とうまく名前を付けたことか!感心。

2011年7月22日(金)更新

畑のゴーヤがやっと実りだした。ゴーヤの棚も台風の被害がなくて

一安心です。この夏のゴーヤは雌花が少なくて、実がつきません。

やっと本格的に収穫できそう。

下は、星田村中の大きなお家の庭にペットボトルで見事に作った

飛行機が飛んでいます。風が吹くとプロペラが回ります。

色とりどりの飛行機です。

同じような写真を、掲示板にも載せていますので、ご覧ください。

2011年2月27日(日)更新

今日は16度以上の陽気になり、天の川の水もも春の気配が漂っていました。

前回18日のヒカン桜の蕾が開花間近になりましたので、写真をアップします。

菜の花にミツバチが飛び回り、紅梅は大変いい香りを放っています。

春近しを思わせる風景でした。

撮影は、キヤノンEOS 7D

2011年2月18日(金)更新

天の川の堤防の散歩コースにあった春をお届けします。

春の芽吹きをお伝えします。

ヒカン桜のつぼみ

少し膨らんでいます。もうすぐ咲き始めます。

菜の花が咲いています。

チューリップは可憐に咲いています。

2010年10月17日(日)更新

| 好天の中、、稲穂が頭を垂れ今年も豊作に恵まれた星田では秋祭りが開かれた。 大阪府北河内郡星田村、今は交野市星田になり、昔からの大きな百姓の民家が立ち並ぶ一角に星田神社がある。広い境内と立派な社が建ち、星田の豊かさを象徴している。 このお宮の境内にダンジリの倉庫が建っているのを以前から見ていたが、今年初めて秋祭りを見に行った。なんと108年ぶりにダンジリを引き回す、巡行するということで、たくさんの見物人が出ていた。 巡行路は星田神社を出て、狭い村中を巡行し、星田小学校までとなっている。 ダンジリは結構大きなもので、きらびやかな装飾を施された豪華なものだった。 安全な道に出てから小学生が綱を引き、若衆(大人)と一緒に練り歩いた。 長い間、この地に住んでいるが、秋祭りを見に行ったのは初めてで、なかなか地元にもいいものがあると気付いた。 ダンジリは2基あり、地元の人に聞いたところでは、星田村には東と西にそれぞれ 一基ずつダンジリを持っていると言うことでした。引き回し巡行したのは、右側のダンジリでした。屋根に二人登り、指示を出していました。 岸和田のダンジリのような威勢のいい危険な行動ではなく、安全第一で巡行しました。囃子はダンジリの台の部分の中に何人かが入り、太鼓と金の打ち鳴らしでした。笛は先導している 神主が吹いていました。秋祭りもいろいろな姿があることを学びました。 |

2010年10月18日(月)追加

| 10月18日付け朝日新聞・朝刊 17ページに記事が掲載されている。 新聞記事の内容を参考に少し、記載内容の追加・訂正をする。星田だんじり保存会によると、ダンジリは2基で、天保年間(1830年~44年)に造られた。現在の星田2、3丁目の辺りには、当時300軒ほどの集落があった。 川を境に東西の地区がそれぞれ所有していた。江戸末期の政情不安で練り歩く機会が減り始め、1902年(明治35年)が最終という郷土史家もいるという。(一説) 15年前に結成された保存会は、毎年の秋祭りに境内で曳行したが、「地域にもっと一体感を」と復活を計画。今年は西地区のダンジリが星田神社から星田小学校まで約1.5Kmを往復した。 掲示板にも追記しましたので、ご覧下さい。 |

|

|

| 神殿前に並べられた2基のダンジリ、曳行は右側のダンジリ | 2基のダンジリ前で、小学生が記念撮影 |

|

|

| 巡行の安全を祈願してお払い | 出発前に方向転換する、重量は数トンあるらしい |

|

|

| 境内を小学生も綱を引き、巡航中のダンジリ | 境内から出る坂道のダンジリ、ブレーキがないので危険 |

|

|

| 神主さんの笛に先導されて巡行開始 | 道路が狭く、ギリギリの状態で前後・左右・頭上注意!! |

2010年10月10日(日)更新

| 今日は、10年10月10日と101010と並ぶ珍しい日でした。昨日の雨が上がり、朝から晴れてすがすがしい秋日和だと思っていましたら、お昼時に夕立のような通り雨があり、その後、晴れました。近くの妙見小学校では運動会が開かれていました。前回、彼岸花の咲き具合を報告しましたが、その後、蕾が増えて、写真のような状態になりました。例年ならもっと赤く染まる岸辺ですが、 斑(まだら)な感じがします。今回は秋の味覚、柿とシダレ桜が狂い咲きしている写真をアップします。金木犀は香り豊かに咲いています。 |

|

|

| すっかり咲き揃った彼岸花、もうそろそろ終盤 | 渋柿と彼岸花 |

|

|

| 天の川公園のシダレ桜の狂い咲き 葉っぱが完全になくなっている桜に咲く花 |

すごい香りの金木犀、そろそろシーズンが終わりか? |

|

|

| 散歩道路の富有柿、取れそうな感じ | 天の川の堤防のほうき草 |

|

|

| 妙見参道のモミジ、根っこが二つに裂けているが、左右とも元気に生きている。紅葉が楽しみ。 | |

9月26日(日)更新

今年の夏から秋への移り変わりは、今まで経験のない変化の仕方だ。

時代はデジタル時代に代わり、気候までデジタル時代になったのか?

地球環境まで、こんな変化の仕方をはじめると、生き物は今後、生き抜く

ために、変化対応力を高めなければならなくなるだろう。先週、水曜日

今年初めて、彼岸花の開花を確認し、このページにアップしたが、気温が

下がり、一気に咲き始めるのを期待したが、今年は夏の暑さの性か、

彼岸花の花のつき方が悪い。 その様子を再度撮りに行き、紹介します。

|

| 星田の棚田に、例年なら、斜めの土手一面に咲き乱れる花が畦にしか咲いていない |

|

| 上の写真の畦に咲き乱れる彼岸花 |

|

| コスモスの蜜を吸うアゲハチョウ |

|

| 真っ白いコスモスとアゲハチョウ |

|

| 清楚な感じの山芋(ヤマイモ)の花、サツマイモの花もこれと同じ、3cmぐらいの大きさ |

|

| 我が家の野菜畑の全景、防虫網でマルチングしないと、蛾が卵を産み、幼虫が 新芽を食い荒らす被害がでる。大根、カブラ、ハクサイは順調に成長中。 |

9月22日(水)更新

明日は彼岸の中日だと言うのに今日はまた猛暑になり全く秋の気配がない。

天気予報は、今夜から明日にかけて雨になり、その後は北の高気圧に覆われ、

やっと気温が下がりそう。 これに期待している。

例年なら、今頃、星田の田んぼの畝には、真っ赤な彼岸花(マンジュシャゲ)が

咲き乱れる時期だが、今年はこの暑さなので遅れている。今日は田んぼの畦を

歩いてみたところ、たくさんの彼岸花の茎が伸びて蕾がついているのを発見した。

開花した花があったので、思わず写真に納めてきたので、秋をお届けします。

途中、栗の実も少し黄色に熟しかけている。 秋は着実にそこまで来ている。

|

|

| この一箇所だけが咲いていた | 暑さで少し、しおれた感じの彼岸花 |

|

|

| 少し黄色実がかった栗の実 | 野菜畑の石垣に生えるニラの清楚な花 |

8月28日(土)更新

このページは久しぶりの更新となる。 長かった猛暑も昨日の夕立でやっと

一息ついた。今日は、友人からテスト用に借りたソニーのデジタル一眼カメラ

の新製品をぶら下げていつもの散歩コースを歩いてきた。途中で、

いくつかの秋を感じたので、写真を撮った。少しは秋を感じて下さい!!

|

|

| まだまだ、日中の気温は35度を超える猛暑、 でもクリの実は大きくなってきた。 |

赤トンボがホバリングしていたので、撮った。 太陽と赤トンボと秋?の雲 |

|

|

| 妙見山参道の枯れ木にキノコが生えていた。 バックは緑色のモミジ |

皇帝ダリア、高さはただ今、1m、これが 12月頃には3mぐらいになり花が咲く |

|

|

| 藤が尾付近を走るJR学研都市線 | 南星台4丁目からの眺望 新幹線が走っているような第二京阪高速 |

5月23日(日)更新

このところ走り梅雨のような天候が続いている。気温は15度前後と寒い。

石油ファンヒータに灯油が残っていたので、ヒータをつけた。つい先日は

エアコンを冷房にしてつけたが、・・。ウグイスは朝よく啼いている。

啼き方も上手になり、谷渡りもできるようになった。やはり何事も練習が

大切なことを教えられる。先日、裏山の府民の森、ハイキングコースを

久しぶりに散策した。星のブランコは沢山の人でにぎわっていた。展望台に

行くと、若葉の中に吊橋が調和し、遠景に第二京阪高速自動車道路

(緑立つ道)が線を引くように走っている。この

すばらしい眺望をカメラに納めた。もちろんキヤノン7Dを持参したので、

よい写真が撮れた。

途中で糸トンボがペアー?で並んで留まっていた。

4月14日(水)更新

| 今日は、晴天で気持ちのいい気温だったので、天の川の両岸を散策してきた。 第二京阪高速自動車道路は雄大と思える姿で完成し、たくさんの車が通っている。 道路は殆ど防音壁に囲われているので、思ったより騒音は少ないようだ。 高速道路上を走ってみると、目線の高さで防音壁にアクリル?製の透明な窓が空いているので、車を運転していてもあまり違和感がない。これは上出来だ。 天の川の両岸にシダレ桜とボタン桜が植わっている。シダレ桜は葉桜になったが、ボタン桜は今がちょうど見ごろ。 よく見ると4種類のボタン桜が競い合っていた。桜の代名詞、ソメイヨシノは木全体が花で埋め尽くされたような圧倒される量的な美しさを見せてくれるが、ボタン桜は花そのものの可憐さを感じさせてくれる。 |

|

|

| 薄い黄緑色の花で、一見すると若葉か?と勘違いする。 | 薄いピンク色で清楚で可憐な花 |

|

|

| これはよく見かけるボタン桜 | 真っ白い花びらはとても清潔な感じ |

| 大阪造幣局の桜の通り抜けも今日から一週間開催される。開催時間は10時~21時(平日)、9時~21時(土曜・日曜)。20日まで。 大阪の春を彩る恒例行事「桜の通り抜け」が始まる。(京橋経済新聞より)例年70万人から80万人の人出がある通り抜け。1883(明治16)年より構内の桜並木の一般開放が始まったという。一般花見客に1週間開放するのは、造幣局南門(天満橋側)から北門(桜宮橋側)にかけての全長560メートルの一方通行の通路。桜は127品種354本で、八重桜をメーンにさまざまな桜の花が華麗に咲き誇る。毎年選ばれる「今年の花」は「都錦」。 「都錦」はもともと京都御所にあった桜とされており、淡桃白色で花弁の数約20枚の華やかな桜。今年は新たに「須磨浦普賢象(すまうらふげんぞう)」が登場する。日没後にはぼんぼりなどでライトアップされ、昼間とはまた異なる幻想的な雰囲気の夜桜も楽しめる。 |

4月11日(日)更新

| 3月20日ごろに咲いたソメイヨシノは4月11日まで、約3週間も咲いていた。 普段は開花して1週間程でぱっと咲いてぱっと散る潔さ、それゆえに日本人の心を捉えてきた。今年の桜は例年の桜とは少し様子が違った。 これも異常気象の性か?季節は確実に移り変わり、春の訪れを感じる 山にイタドリの芽が大きく伸びていた。先日は、小さな芽をチラッと見せていたもみじは、黄緑色の綺麗な葉を伸ばしていた。 |

|

|

| イタドリ/スカンポ/ごんぱち 竹のような節があり、湯がいて灰汁を取り干して煮て食べると なかなかの美味。皮を剥いて生で食べるとすっぱい。 |

もみじの若葉、黄緑色の小さな葉っぱ |

|

|

| 交野妙見山の参道のソメイヨシノ 2010年の桜も見納め、落花盛ん。 |

ソメイヨシノに代わって、ボタン桜が開花。可憐な花。 |

|

|

| タンゴの節句が近づき、こいのぼりが泳いでいる。 | 菜園のえんどう豆。背丈も1mほどになりました。 |

3月28日(日)更新

妙見山参道の桜は、3分咲きの状態で、満開まで数日かかりそう。

思わぬ寒さで遅れている。

天の川の周辺はすっかり春めいてきた。スナップを掲載しました。

水温む(ぬるむ)天の川に流れ、 子連れで、日向ぼっこで甲羅干しする親子亀

もみじの新芽、 満開のしだれ桜

3月21日(日)更新

ソメイヨシノが開花しました。例年より10日ほど早いです。

細かな花が沢山ついた変わった花、名前が分からない?

3月16日(火)更新

春をお届けします。 第2弾!

しだれ桜がそめいよしのより一足早く開花しました。 今は3分咲き状態か?

左が急に膨らんだソメイヨシノ桜の蕾、 右はもくれんの真っ白な花

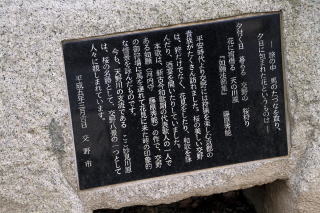

天の川の散歩道路わきの公園内に石碑がある。

『天の川遠き渡りになりにけり、 かた野の御野の五月雨のころ』 続後撰集 為家

鎌倉時代に交野へ吟遊に訪れた藤原為家が雨季の増水で川幅が一段と広くなり、

困難であった様子を詠んだものです。

天野川の歴史は古く、洪水氾濫を繰り返しながら、現在の姿が形成され、肥沃な

耕地をつくり、弥生時代には稲作が始まりました。天野川は交野の文化の発祥の源

となった川です。 平成11年3月吉日 交野市

もこもことして一面真っ白な花で埋まったユキヤナギ、今が盛り!

3月12日(金)更新

春をお届けします。

カンヒ桜、左は天の川公園、 右は満開のカンヒ桜

左はユキヤナギ 右はピンク色のユキヤナギ

星田妙見宮の鳥居の前にある石碑

枝やコンクリートの岸辺に留まって、水面を見つめるカワセミ

2月18日更新

河内森からは、傍路にいたるコースと、もう一つ獅子窟寺にいたるコースがある。

今日は、久しぶりに急な坂道を登り、獅子窟寺にお参りした。冬の寺は閑散として

訪れる人も少なく、ひっそりとしていた。 しばらく休んでいると数人のハイカーが

登ってきた。 小生と同じような人はいるのだなぁ!と思いながら付近を散策した。

国宝、薬師如来坐像が祭られています。境内には大きな石(岩)があります。

ここからも第二京阪高速自動車道路が見えます。 ちょっとガスがかかっていたので、もやっぽい。

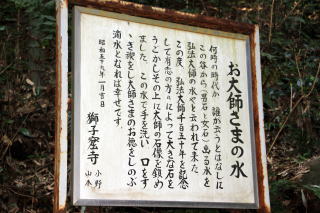

お大師さまの水

1月30日(土)更新

今日は春のような暖かさだったので、久しぶりに府民の森の散策に出かけた。

河内森の近くに、天田神社がある。

天田神社の由緒が書かれた看板を見つけた。右上の写真の左の白い部分が看板。

交野市には天、星がつく地名が沢山あるが、この看板を読むと元の名前に当て字を

使って漢字が代わったことを記述している。なかなか興味をそそる内容である。

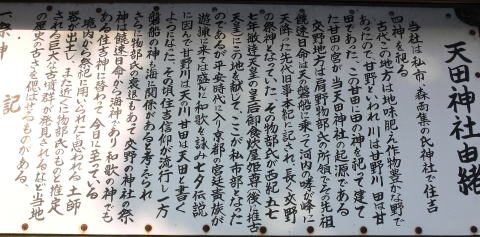

天田神社由来

| 当社は私市(きさいち)、森両集の氏神で住吉四神を祀る。古代この地方は地味肥え作物豊かな野であったので、甘野といわれ、川は甘野川田は甘田であった、この甘田に田の神を祀って建てた甘田の宮が当天田神社の起源である。 交野地方は肩野物部氏の所領で、その祖先饒速日命は天の磐船に乗って河内の哮が峰に天降った先代旧事本記に記され、長く交野の祭神となっていた、その物部氏が西紀577年敏達天皇の皇后御食炊屋姫尊(後に推古天皇)にこの地を献じて、ここが私市部となったのであるが平安時代に入り京都の宮廷貴族が遊猟に来ては盛んに和歌を詠み七夕伝説に因んで甘野川は天の川、甘田は天田と書くようになった。その頃住吉信仰が流行し、一方磐船の神も海に関係があると考えられさらに物部氏の衰退もあって交野の神社の祭神は饒速日命から海神であり和歌の神でもある住吉神に替わって今日に至っている。境内から祭祀に用いられたと思われる土師器が出土し、また近くに物部氏のものと推定される巨大な古墳群が発見されるなど当地の歴史の古さを偲ばせるものがある。 |

このページに既に掲載している冬の[星のブランコ]、 周りの風景は枯葉の雑木林

1月10日更新

日中の気温が10度前後で、風がなければ日差しを暖かく感じる。

いつものように天の川両岸を歩く。往復で1万2千歩、約1時間半。

途中にいろんな植物や鳥の出会う。

真冬の中でも、しっかりと季節を感じて、命を育んでいる。

左が真っ赤なボケの花、 右が素朴で飾り気の全くないビワの花、

ロウバイの薄い黄色の透き通るような花びらが印象的で、本当に蝋のよう。

ユキヤナギの花が厳寒の中で、チラホラ咲いている。

散歩の途中で、真っ赤な実を付けたピラカンサを見つけた。冬の日を浴びて

たわわに実った実が光り輝いている。 思わず近づいてシャッターを切った。

天の川の両岸を歩くと、時々、カワセミに出会う。狙い済ませて川に飛び込み魚を銜えて

空中に飛び出すそのすばやい動作に感心する。 一瞬のシャッターチャンスだ。

なかなかうまく撮れないが、シャッター速度は1/250秒でまだ、羽根がぶれて写っている。

大きなサギ? 腹ごしらえに魚を狙いに行くところ

1月7日更新

京阪電車の河内森駅からハイキングコースを登ってゆくと、頂上付近に10軒

ほどの部落がある。平家の落ち武者?が住み着いた部落と聞いたことがあるが、

真偽は分からない。

わずかな田んぼを耕し、生活してきたような寂れた人里はなれた部落。

山田錦と言う酒米が作られている、寒暖が激しい田の米が酒つくりに向いている。

昔の日本の良さが残っている珍しいところ。 ここは自動車でも来られる。

紅梅が一本植わっているが、つぼみが大分膨らみ始めていた。

これから大寒を迎えるが、梅の木は着実に春を感じている。

傍路から[かいがけの道]と言うハイキングコースを下ると、寺地区に

降りてくる。ここは古きよき時代を感じる純和風の建て家が立ち並ぶ

地区で、交野の名所でもある。 庭に南天が赤い実をつけている。

11月24日(火)

紅葉が始まった交野

交野妙見山の参道の桜の葉は散り始めました。山の木々は紅葉が始まった

ところでこれからクヌギの木の雑木林の山全体が黄色に染まる時期です。

皇帝ダリアが咲きました

『皇帝ダリヤ』が竹の子のように高く伸び、高さが2mから3mほどになり、

そこにピンク色の大きな花が咲いています。

これは木と言うか、草と言うか、表現に困る木です。

霜が降りると、葉っぱが枯れます。寒さに弱い木です。

竹の子のように節があり、急に成長するので、あっという間に3mほどの

高さになります。見上げる高さです。地下に『芋』ができ、それを次年、

植えて育てます。

ピラカンサの実も真っ赤にふさふさ実りました。

ピラカンサの実も真っ赤にふさふさ実りました。

6月29日(月)交野の近隣

緑立つ道、第二京阪自動車号路(高速道路)の建設が進み、巨大な

コンクリートの橋が完成しつつある。来年の3月20日に供用開始の予定。

この高速道路の近くに、昔を忍ばせてくれる場所がある。

交野市のお隣、寝屋川市の歴史街道、寝屋長者屋敷跡

交野市と隣接する寝屋川市の東はずれに寝屋という地名があり、昔は

寝屋の長者屋敷があった。そこは遺跡として公園になっているが、室町

時代の『御伽草子』の『鉢かづき姫』の舞台になった場所と言われる。

公園にはモニュメントが置かれ、昔をしのぶことができる。昔話に

ロマンを感じる。

鉢かづき姫

今日の日本昔話 ;ナレーション(音声)で聞けます。

5月10日(日)

気根? ご存知ですか?

| まさに、五月晴れになったので、久々に大阪府民の森を散策した。 家のすぐ裏山が金剛生駒国定公園なのでよく出かける。 今日のコースは、妙見東から登り、星のブランコ(吊り橋)に行き、少し登ってから岩船神社に下り、私市カントリーを抜けて、水連池に下り、休憩してからキャンプ場までまた登り、傍路に抜けて、雨田神社に下山するコース。 山はすっかり新緑の季節で若葉がまばゆいほど綺麗。時々ブーランと毛虫がぶら下がっている。 日曜日で晴天だったので、たくさんのハイキング客でにぎわっていた。 キャンプ場から少し先にちょっとした湿地帯があり、そこに珍しい植物が自生している。 ラクウショウの群落があり、根っこが表面に出て、奇妙な形をしている珍しい木です。 |

4月24日

すっかり若葉に変わった妙見桜並木 妙見参道の藤の花

|

|

| 09年4月6日 交野妙見参道の桜並木は満開の桜で埋め尽くされ、 今年の桜は花が長持ちし12日(日)まで楽しめた。 |

|

| 交野市は大阪府下の枚方市、寝屋川市、四条畷市に囲まれ、生駒山系を挟んで南側に奈良県、京都府と接する大阪の北東の隅にある。人口は8万人で、近年大阪のベッドタウンとなっている。 JR学研都市線が複線電化され、本数が増え、最寄には星田駅、河内磐船駅があり、快速電車が両駅に停まることになり、ますます近隣の住宅が増えている。 第二京阪高速自動車道路が来年2010年3月に開通、3車線-3車線の高速道路で、下に一般自動車道路も併設され、国道一号線の慢性渋滞の緩和に役立っている。 市内はまだまだ田んぼが多くあり、大阪では珍しく田舎の匂いが残っているのんびりとした風景が味わえる落ち着いた静かな街。 |

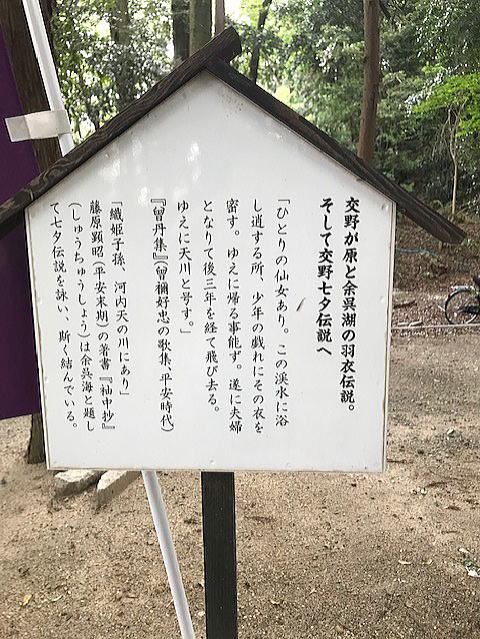

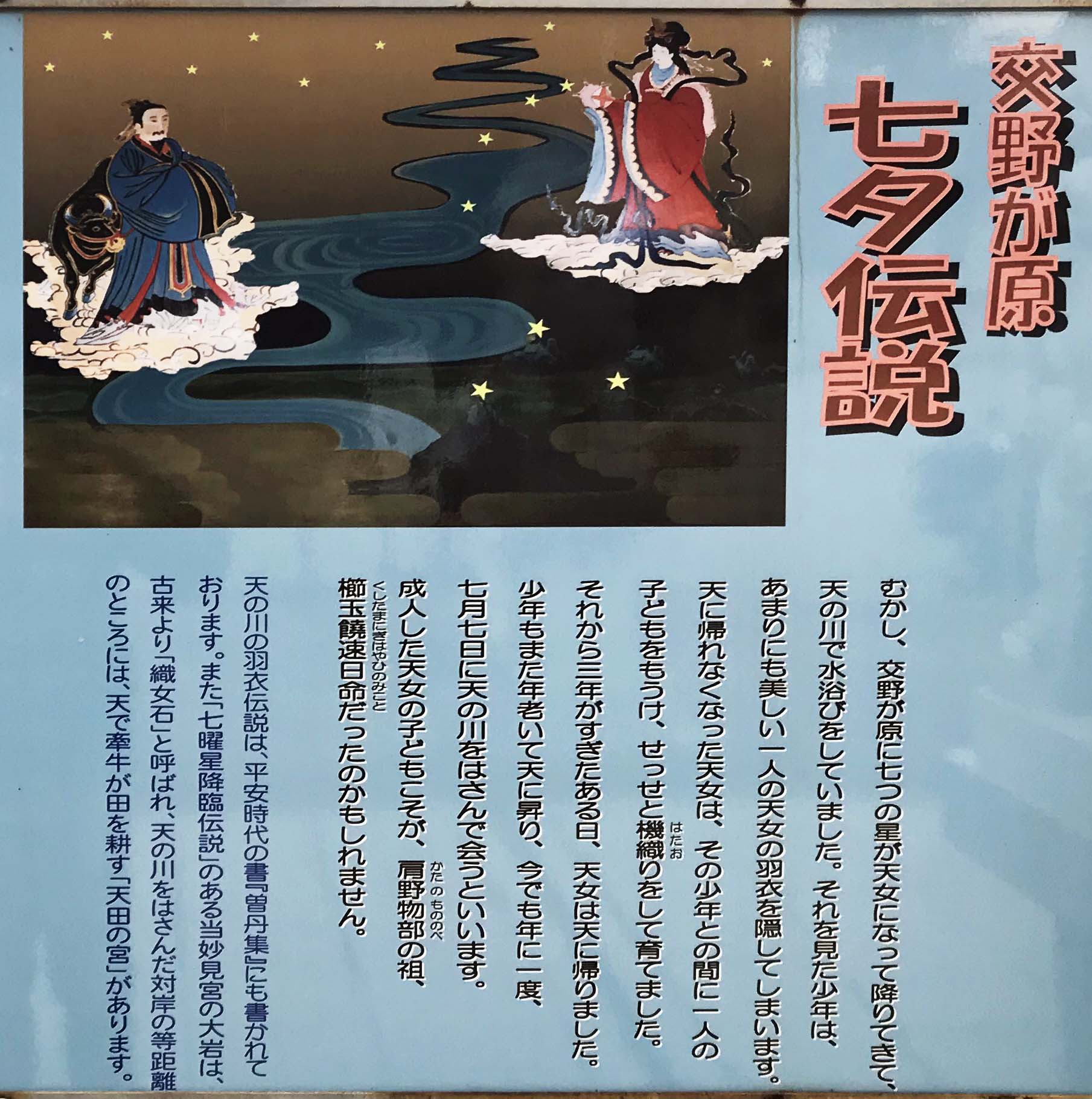

| 交野の伝説 |

| 交野市は昔、隕石が降ったという言い伝えがあり、市内各地に星や天にちなんだ地名が沢山ある。 星田、天の川(あまのがわ)、星の森、天田神社、星田神社など。七夕伝説発祥の地とも言われ、機物神社がある。 七夕と天の川についてはいろんなところで紹介されています。 |

| クリックすると拡大します。 | 交野には桜の木が沢山あり、『交野の桜』として古来有名な地。 新古今和歌集には藤原俊成の和歌 『またや見ん、交野の御野の桜狩、 花の雪散る春のあけぼの』 という有名な和歌が詠まれている。 星田妙見宮参道の桜並木は有名で、満開の季節には大勢の花見客でにぎわう。 また、交野は平安時代は貴族の狩場として親しまれていた。 |

|

星田妙見宮の入り口に鳥居があり、その横に看板がある。 弘法大師(空海上人)が私市の獅子窟寺の岩屋で修行された 時に隕石が降ってきたとされている。 この言い伝えのとおり、交野市には天、星、などの地名が 今もたくさん残っている。 |

| 交野の行事 | |

| 09年2月8日追加 2月8日は星田妙見宮の星祭りが行われた。 ここ、星田妙見宮では、星祭リ、星降り祭り、七夕祭りと年間たくさんの行事が行われる。 |

|

|

|

| 星田妙見宮の山門(鳥居) | 星降り祭りの神事、50名ほどの市民?が参加 |

|

|

| 護摩に点火、黙々と煙が上がりびっくり | 護摩が燃え盛り、神主の読経? |

| 天の川の水鳥 |

| 交野市から枚方市に流れる清流、天の川にはたくさんの種類の水鳥が生息している。 なかでも身近にカワセミを見られる珍しい川。 天の川沿いに歩くと、天気が良くて風のない日には、よくカワセミと出会う。 背中は綺麗な青色で、胸の部分はオレンジ色の綺麗なスズメぐらいの小さな水鳥である。 魚を餌にする水鳥の特徴はくちばしが尖っていて鋭い。 小枝に留って、じっと水面を見つめ、狙い済まして水中に飛び込み、小魚を咥えて水面から出てくる。一瞬の出来事。 この瞬間を写真に撮りたいと挑戦しているが未だ成功できない。 枝に留まっているカワセミを紹介する。  |

| 大阪府民の森 |