�V��20���i�y�j

�Ԃ̃��b�J�A�f�g���C�g�s���j�]�͑��l���Ƃł͂Ȃ�

�u�A�����J���O���A�~�V�K���B�f�g���C�g�s���j�]�I�v�Ƃ����V���b�L���O�ȃj���[�X�����ɓ������B

�@�f�g���C�g�s�A�����͗L���Ȏ����Ԃ̃r�b�O�X���[�̈��GM���{�Ђ�u�����E��̎����Ԑ��Y���_�ł������B �t�H�[�h�͂P�X�O�R�N�AGM�͂P�X�O�W�N�A�N���C�X���[�͂P�X�Q�T�N�n�ƂŁA�����ԉ����A�����J�̃r�b�O�X���[�Ƃ��āA�P�O�O�N�Ԃɂ킽��N�Ղ��Ă����B

�@�t�H�[�h�̐��E���̃R���x�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@GM�̑n�Ƃ̖{�Ђƌ��݂̖{��

�@GM�A�t�H�[�h�A�N���C�X���[��O�Ƃ������f�g���C�g�ߍx�ɑ�������Ȋ�Ə鉺���Ƃ��Ĕ��W���Ă����B���̃f�g���C�g�s���A�M�j�Y�@�ɂ������j�]�\���������Ƃ����̂ł���B�@��́A�w�Ȃ��H�@�ǂ����āH�x�Ƃ����^�₪�����N����B

�@�������A�悭�ς�Ɓw�Ȃ�ׂ����ĂȂ����I�x�Ƃ������ʂ����m�ɂ��邱�Ƃ�������B

�@�t�H�[�h�Ђ̓w�����[�E�t�H�[�h������܂ň��A���A�X�ɑg�ݗ��Ă鐶�Y������ς��A���C���ɂ�闬���Ƃőg�ݗ��Ă鐶�Y�������l�Ă��A����ɂ�莩���Ԃ̐��Y�䐔�͔���I�ɍ��܂����B

�@��ꎟ���E����A�A�����J�o�ς͖ڂ�������قǔ���I�ɐ������A1930�N��̓j���[���[�N�ɂ̓G���p�C�A�[��X�e�[�g�r�����͂��ߖ��V�O���������сA�����Ԃ͍L�����y���A���[�^���[�[�V�������オ���������B

�@���̌㏇���ɎԎs��͊g�債�A�A�����J�̔ɉh���ے����邩�̂悤�Ɏ����ԎY�Ƃ͗������ɉh��搉̂����B

�@�A�����J�l�́w�傫�����Ƃ͂������Ƃ��x�Ƃ����������ŁA�����Ԃ͎ԑ̂��h���h���傫���Ȃ�A�W�C���łS�O�O�Occ�`�W�O�O�O�������炢�̑傫�ȃG���W����ς݁A�������Ƃ������ȓ����ŁA�_�炩���N�b�V�����̎Ԃ��A���ԁi�A�����J�Y��p�ԁj�̏ے��ƂȂ����B��q�b�g�����Ԃ����X����A�A�����J�̕x�Ɖh���f���o�����悤�Ȍ��i�ł������B

�@��E������Q�T�N�ԏ����Ɍo�ϔ��W���A���[�^���[�[�V�����͑傢�ɐi�B�������A�������Ƃ͂��܂ł����������Ȃ��B

�@�����̃A�����J�̃K�\�������i�͓��{��1/4�ȉ��ő�ψ��������B�����P�K�������P�����炢�������Ǝv���B�P�K�����͖�S���b�^�[�Ȃ̂ŁA�P���b�^�[�͂Q�O�~�ʂ������B

���{�͂��̓����A�P���b�^�[��70�~�`80�~�������ƋL�����Ă���B

�@1973�N�i���a48�N�j�ɑ�ꎟ�I�C���V���b�N���N���A���Ԉ��݂���A���Ԃ͔R���ςɂȂ����B���̍�����A�A�����J�s��ɂ��A�R���p�N�g�ŏȃG�l�̎Ԃɋ��������l����������Ă����B�������A�܂��命���͂S�O�O�O�����ȏ�̑�^�Ԃ��Ă����B

�@�������A��I�C���V���b�N���o�����A�P�X�W�P�N����P�X�X�T�N���ɂȂ�ƁA���^�Œ�R��ŁA�������悭������{�Ԃ��̔���L���A�A���Ԃ̔̔��ɉA�肪�����������̂ŋƊE���ׁA����ɐ������ɔ��W���A���Ď����Ԗ��C���N�����A���{�Ԃ�@���ׂ��Ă���e���r��ʂȂǂ�����A���������ۂ����B

�@�Q�O�O�T�N���ɂ̓r�b�O�X���[�͔̔��s�U���܂��܂��\�ʉ����A2009�N�ɃN���C�X���[��GM�͘A�M�j�Y�@��\�����A�o�c�j�]�����B

����ɂ��A�f�g���C�g�s������������̋����͌v��m��Ȃ��B

�@�Ȃ��A���������o�܂�H�����̂��H

�@���̂��Ƃ̌��ʂɂ͕K������������͂��ŁA���̗v���ɔ����Ă݂��B

�i�P�j�A�����J�l�̍������G���[�U���̖��

�@�@�w�傫�����Ƃ͂������Ƃ��I�x�Ƃ��������炩��������A���ł��ґ�ɏ�������B

�@�@����̓A�����J�l�̍��������Ǝv���B

�@�@�����͏����d���Technics�̃I�[�f�B�I�̎d�������Ă��鍠�A�A�����J�ɉ��x���@�@�o�������B���̍��̍L���A�o�ϗ͂̑傫���A�����Ă���Ԃ̐��Ƒ傫���ɋ������B

�@�@�I�[�f�B�I���i�ł��A�A���v�̏o�͂��傫���Ȃ��Ɣ���Ȃ��B��p���[�ŁA���i��

�@�@�T�C�Y���傫���̂��D�܂ꂽ�B

�@�@�R���p�N�g�ȏ��i�͗]��q�b�g���Ȃ��������Ƃ�Ȃ������ƋL�����Ă���B

�@�@�Ԃ̓G���W�����[���Ƌq���ƃg�����N���[����1�F1�F1�ƌ����o�����X�ł���������

�@�@�ǂ������B�����̃A�����J�f��ɓo�ꂵ���Ԃ������������B

�@�@�A�����J�l�́A�w�ԂƂ͂����������̂��I�x�Ƃ������o���Ȃ��Ȃ��@���Ȃ������B

�@�@���������Œ�T�O�Ƀ��[�J�����܂ł������R���Z�v�g�ő��葱�����悤�Ɏv����B

�@�@���[���b�p�l�͎Ԃ͈ړ���i�Ɗ�����Ă���Ƃ��낪����B

�@�@���S�A���S�ɏ��āA�����ړI�n�ɒ���������Ƃ��������I�ȍl�������B

�@�@FF�i�t�����g�h���C�u�j�����̓��[���b�p����s�����B�ԑ̂����������ɋq�����L��

�@�@�ł���̂ŁA�R���p�N�g�Ȏԑ̂ŏ��L���Ƃ��������I�ȎԂ����܂ꂽ�B

�@�@�h�C�c�Ԃ̓A�E�g�o�[���������Q�O�O�����ȏ�Ԃ��Ƃ��Ă����S�ʼn��Ȃ��Ԃ�

�@�@���������A�t�����X��C�^���A�͋����X�H�̘H�㒓�Ԃ��ł��鏬�^�Ԃ����S��

�@�@�Ԃ������B

�@�@

�i�Q�j�o�c�҂̍l�����G�o�c���̖��

�@�@�������I�Ȍ����E�J���iR&D)��A�H��̐��Y�������̂��߂̐ݔ��������y��

�@�@ ���āA����d���̂��ߒZ���̗��v�m�ۂɏd�_��u�����B

�@�@�������A�I�[�g�}�`�b�N�g�����X�~�b�V������d�q�R�����ˑ��u�ȂǁA�A�����J�ŊJ��

�@�@����āA���݁A�Ԃ̏펯�ɂȂ������̂��������邪�E�E�E�B

�@�@�������A���������Ȃ�A�Ԃ̓d�q����A�n�C�u���b�h����A�ȔR��E��R���A�@�@�r�K�X���A�R���p�N�g�Ȏԑ̂�Z�p�J�����x�ꂽ�ƌ�����B

�@�@���̌��Ԃɏ悶�āA���{���[�J���R���p�N�g�ŏȔR��̎ԂŗA�o�ʂ��}���Ɋg��@�@�����B���������ԑ���̋Z�p�J���͈꒩��[�ɂł�����̂ł͂Ȃ������B

�@�@�A�����J�̌�O�Ƃ͐V��������̎ԑ���ɏ��x�ꂽ�B

�@�@�n�C�u���b�h�ԂɎ����ẮA�܂���������Ă��Ȃ��̂ŁA���{�Ԃ̓ƒd��ɂȂ���

�@�@����BGM�̓n�C�u���b�h�Ԃ̊J���̓X�L�b�v���āA�����̎Ԃ�EV�Ԃɓ�������

�@�@�悤�Ȕ��\�����Ă���B

�@�@

�i�R�jUAW(�S�Ď����ԘJ���g���j�Ƃ̂Ȃꍇ���G�g���Ƃ̖��

�@�@�킪���̏t���o�������g���́A���̖��킢���Y����Ȃ��B

�@�@�g���͊����������O�ɁA�l����A������N�����ÂȂǍ�������v���B

�@�@��Ђ͖����I�ȍ��R�X�g�̎��ɂȂ��Ă��܂����B

�@�@�g���͌o�c�̎��Ԃ������Ɖ�Б��Ɛ^���ɘb���������͂���p�����K�v�������B

�@�@�o�c���j�]���Ă���̂ɁA�J�������̉��P��v������͎̂��ł̓����I

�i�S�j�����s��̑傫���G�s��̖��

�@�@���E��̌o�ϑ卑�A�A�����J�͓��{��3�{�ȏ�̎s��K�͂�����B�����̎s��

�@�@������ł���A�������ŏ\���ł���A�O�ɔ���S�z�͂��܂肵�Ȃ��Ă������B

�@�@���{��؍��A���Ɋ؍��͎����̌o�ϋK�͂��������̂ŁA�������������ł�

�@�@�H�ꂪ���藧���Ȃ��B�����ŗA�o�ɗ͂���ꂴ��Ȃ��B���{�͂��̒��ԓI

�@�@�ȑ��݁B�؍����ŋߋ}���ɐL�т��̂͗A�o���荑�̃��[�U��O�ꂵ�Ē������A�@�@�@�j�[�Y�ɂ��������̂Â����O�ꂵ�����炾�B

�@�@�R�X�g��i����j�[�Y��q���Ɋ������A�O�ꂵ�����̂Â����S�|���Ȃ����

�@�@�Ȃ�Ȃ��B���ꂪ���E�Ő����Ă䂭���Ƃł���B

�@�@�A�����J�̌�O�Ƃ́A��Ђ��X���Ă���ɂ��ւ�炸�A���̑Ή����ł��Ȃ������B

�@�@���̗��ɂ́A�����ɑ傫�ȃ}�[�P�b�g���ˑR���݂��Ă������炾�B

�i�T�j�n�����̕ω��G�r�K�X�K���̖��

�@�@�����̎Ԃ���r�o�����r�K�X�ɂ��n�����g���ňُ�C�ۂ��������������B�@�@�@�e�n�ő�^����A�M�g�Ȃǂ��N����A��ɂ�k�ɂ̕X�������Ă���B

�@�@�S�O�O�O�����ȏ�̑�e�ʂ̃K�\�������Ԉ��݃G���W���̕K�R��������o�����B

�i�U�j�Ζ��̉��i�����G�Ζ��̌͊����

�@�@���s���ƌ����Ă����Ζ�����ʏ���ɂ��A����A5�`60�N�Ō͊�����Ƃ�

�@�@�����o�����B�����Ȃ�ΔR��̈����h�J�H������G���W���͌��̂Ă���B

�@�@�ŋ߂̓A�����J�ł��K�\�������i�͓��{�Ƒ傫�ȍ��������Ȃ��Ă����B

�@�@1���b�^�[�łR�`�S������������Ȃ��ԂƁA�Q�O�����ȏ㑖����{�Ԃł͂��̂���

�@�@������������B

�@���̂悤�ɁA�������ς�ƁA�@���ɋ���Ȋ�Ƃł���A��ƋK�͂ɊW�Ȃ��A�Љ�̊��ɉ������Ȃ��Ȃ����Ƃ��A����҃j�[�Y�ɍ���Ȃ��Ȃ����Ƃ�����A�r�[�ɐƂ�����䂭���Ƃ������Ă���B

�@��Ƃ������c��ɂ́A���̕ω��ɑ��đΉ��ł��邩�ǂ����ł���B

�@�����̓��{�̉Ɠd���[�J�̌o�c�̍s���l�܂���A�^�̌����͉������������茩�ɂ߂Ȃ���A���̎����Ԍ�O�ƂɂȂ�B

�@�P�ɏ]�ƈ������X�g�����Đl����i�Œ��j���팸���A���܂����킻���Ƃ���o�c�҂����ɖڂɂ����A����ʼnʂ��Ċ�Ƃ̍Đ����ł���̂��낤���H

�@�܂��A��Ə鉺������������s���^�s�͑��̃f�g���C�g�ɕC�G����قnj������������ɗ������Ă���̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă���B���{�ɂ͂���������Ə鉺������R����͂����B

�@�o�c�҂́w����̂��Ή��x�̐��_�ɗ����߂�A���X�̊�������킹��w�͂����Ȃ��ƁA�ȒP�ɏ]�ƈ��Ɏ��t����悤�ł͖{���]�|���I�ƌ��������B

�@

�@�]�ƈ��Ɍ������ڂ��邱�Ƃ͏�i��Ў�i�ӔC�ҁj�̐Ӗ��ł���A���ꂪ�w���̂�O�ɁA�l��x�ƌ���ꂽ�����K�V������̐^�����Ǝv���B

�@���́A�������w�������ł��Ȃ��A���肪����Ȃ������I�@����������Ђ���ϑ����Ȃ����B��ώc�O�Ȃ��Ƃ��B���̂����A�В��ȉ��g�b�v�͐ӔC����낤�Ƃ��Ȃ��B

���ӎ��C�͂Ƃ������A�����N��͌o�c����������܂őS�z�Ԕ[���邮�炢�̈ӋC�Ŏ��g��ł��炢�����B��������Ώ]�ƈ��̎m�C���オ��B���́A���̋t�ɂȂ��Ă���悤�ȋC������B

�@�A�����J�̎����ԎY�Ƃ̒����A���̌��ʁA�A�����J���\���A���␢�E���\�����Ԃ̏鉺���A�f�g���C�g�s�������j�]���鎞��ɂȂ����B

�@�����̂���Ј��͏Z�����s�O�ɓ]�����A�f�g���C�g�s�͔p�ЂɂȂ��Ă���炵���B

�X����4���͏��������܂܂ŁA�E�l�����͕p�����Ă���B���������댯�ȊX�ɂȂ����B

�����܂ŗ���ƁA�s�s�̍Đ��͔��ɓ���Ȃ�B

�����̍����Z���������Ȃ���A�Ꮚ���҂̐l����������Α�����قǍΓ�������A�����x�o��������B�����̈�r��H��B���z�ł���B

���{�����l���ł͂Ȃ��I

����ɋ߂��s�s�������Ă���悤�ȋC������B

���̖��̐^���́A�O���[�o������{�[�_���X�����i���ʁA�w���������ł͐��藧���Ȃ��A���������������v�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��x�Ƃ������E�勣�����オ������̎p���I�ƌ�����B�@

����܂��܂��A���E�勣���͗��܂邱�Ƃ�m�炸�i��ł䂭�B

�@���{������̖L�����A����ɁA����ȏ�̖L���Ȑ����𑱂������̂Ȃ�A���ɂ��ǂ�������߂�ׂ����H�@�@

�@���̓����͐l�ނł���B�@

�@�D�ꂽ�l�ނ́A�l�̋���ɂ�邵���Ȃ��B

�@������ŏd�v�ۑ�Ƃ��Ď��g�ގ��ł���B

�@�����}�͖����̎Q�@�I�ő叟���邾�낤�B

����ŁA�O�@�ƎQ�@�̂˂��ꂪ�����ł���B

�����Ȃ�Ό���ʂ�v�������A������O�ɐi�߂Ă��炢�����B

�������A���Ɍ������Đi�����Ƃ���̂��������Ȃ��B

�A�x�m�~�N�X��3�{�̖��2�{�͍��̂Ƃ���A���܂������������̂悤�ȏɂ���B

��̈�{�̖������A�������邩�H

���{���ǂ��������Ɍ�������̂��H

���{�����ɑ��̃f�g���C�g�̓s�s��Ȃ����߂ɁA�ǂ�����̂��H

���������肪�K�v�ɂȂ邪�A���ꂪ�勣������̑傫�ȉۑ肾�Ǝv���B

�������A�����͂������ɐi�s���Ă���B

�n���s�s�ɍs���A�V���b�^�[�ʂ肪���ɑ����Ȃ��Ă����B

|

�V���P�T���i���j

��d���w�ǂȂ��Ȃ����̂͂Ȃ��H

�@ �Ă͗[���̋G�߁B

�@���̉Ă͖ҏ��������Ă��āA���̂܂܂ł͑̂��n���������Ǝv���Ă������A����Ɨ[��������A���̂R���Ԃ͂R�O�x�O��̉߂����₷�����������Ă���B

�[���Ɨ��͕t�����ŁA���O���ƌ����A��̑O�͗�����ƁA�悭��d�����B

�]�k�����A�́A�q���̍��A�e�ɂւ����o���Ă���Ɨ�����Ɏ���邼�I�Ƃ悭����ꂽ�B����͑S���Z�p�I�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B

�n�k�A���A�Ύ��A�e���Ɠ��l�ɁA�|�����̂�\�������Ƃ�������Ȃ����A�q���������y�Ȑg�Ȃ�����Ȃ��悤�ɁA�e�������������̂�������Ȃ��B

�@

�@�����������ƌ����āA�璼�ډΒ��ɂȂ��ė����闋������B���̌��i�͎��X�e���r��V���ɏo�Ă���B�����܂������Ƌ��ɗ�����̂ŁA��ϕ|���B

�@�d���͐����{���g�ɂ��Ȃ�A���ɍ����d���ŁA�d�����u�ԓI�ɂ͔��ɑ傫���B

�@�ł�����͂����Z���ԁi����S)�i�P�番�̐��b�j�ɗ����d���ł���B

�@���̒��������܂Ƃ��Ɏ�ƁA�̎}������A�Ƃ��Ύ����N�������肷��B�l�Ԃɗ�����Ɩ����������Ƃ�����B�����Ԃɗ�����ƁA���ɏ���Ă���l�͂ǂ��Ȃ�̂��낤���H�@���_�͂ǂ����Ȃ��B���S�ł��B

�@����͍����d���͕\�ʂ𗬂��̂ŁA�Ԃ̓����ɓd�C�������Ă��Ȃ��̂ł��B

�s�v�c�Șb�ł��ˁB

�@�������ƁA��������U�����Ƃ�������������܂��B

����͒��ځA������d���ɗ���������̂ł͂Ȃ��A�_�ƒn�\�ʂɐ����{���g�Ƃ��������d�������܂�A���ꂪ�������ɂ���Ĉ�C�ɕ��d���Ė����Ȃ�ƁA���܂ŗ��܂��Ă����d�C���t�ɍs����������āA�d����ʂ��ē`��邱�Ƃł��B

�@���̓d�������ɂȂ�Ȃ��āA�d���̃g�����X��A�z�d����ʂ��ăe���r�₻�̑��̓d�C���i��j�邱�Ƃ�����܂��B

�����A�d���̃g�����X��ϓd���̃g�����X�Ȃǂ̐ݔ����j��܂��ƒ�d���܂��B

�@�̂͗����߂��łȂ�Ƃ悭��d���܂����B�ŋ߂͂قƂ�ǒ�d���邱�Ƃ�����܂���B���̒�������U�����̍����d�C��y�n�ɓ������H�v�������Ɏ{����Ă��܂��B

���̂������ŁA�ŋ߂͗������Ă��A���邢�͗����Ă����܂��d���Ȃ��Ȃ�܂����B���̕��i�Ƃ́A���̂悤�Ȍ`�̂��̂ł��B

�@�@�@�@�@�@ |

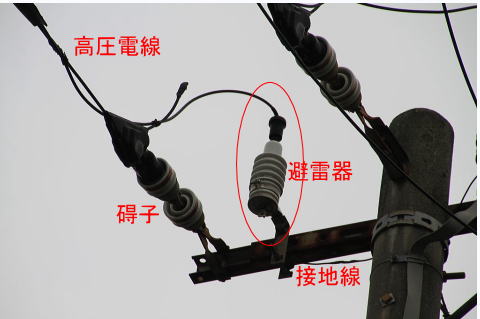

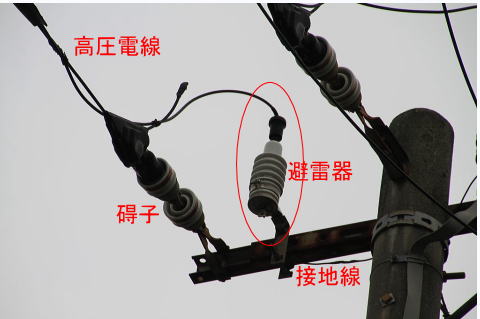

��̎ʐ^�͗ǂ����������ʓI�ȃg�����X���t�����R���N���[�g���i�d���j�ł��B

��ԏ�ɒ����Ă���d���́A�������i�U�U�O�OV)�ł��B

����������A���̃g�����X�ɒ����łȂ��ŁA�g�����X��100V�|0V-100V�̓d���ɕϊ��i�ϓd�j���܂��B������e�ƒ�ɔz�d���܂��B�g�����X�̉��ɂ͓d�b���������Ȃǂ̎�d���d���ƌ�������������Ă��܂��B

���̓d���̈�ԏ�ɁA���Ɏ��t�����l�p�̃A���O���i�S�_�j�ɉ��̎ʐ^�̂悤�ȕ��i�����Ă���̂������܂��B |

�@�@�@�@�@�@  |

�V�q�͂Q����ɂȂ����āA�d�����Ђς��Ă��܂��B�d������L�т��d�����ꌩ�A�V�q�̂悤�ȂR�̕��i�i�Ԃ��ۂ̒��̕��i�j�ɂȂ����Ă��܂��B

�R�t���Ă��闝�R�́A�R���𗬂�����ł��B |

�@�@�@�@�@�@ |

���̕��i�������ɂ���d��h���ł���w�𗋊��x�ł��B

�㑤�ɂ͂U�U�O�O�{���g�̓d�����Ȃ���A�����ɂ̓A�[�X�i�ڒn���j���Ȃ����Ă��܂��B���̔𗋊�́A�U�U�O�O�{���g�t�߂̓d���ɑ��ẮA���ɑ傫�Ȓ�R�l�������Ă��܂��̂ŁA���S�ɊJ��������ԂŁA�d���͂قƂ�Ǘ���Ă��܂���B

���̂悤�ɁA���ɍ����d�������d����ʂ��Ė�������ł���ƁA���̔𗋊�͍����d���ɑ��āA��R�l�̓[���������܂��̂ŁA�����d�����A�[�X����ʂ��ēy���ɓ�������ڂ����܂��B

���̊V�q�̂悤�ȕ��i�i�𗋊�j�̒��ɂ́AZnO2�i�_�������j�Ƃ��������������Ă��܂��B���̕����́A��L�̂悤�ȓd���ɑ����R�l�̓����������Ă���̂ł��B

����͌Â��b�ł����A�����d��̖����������Ŕ������J���������̂ł��B

�@��������܂��g���A�d���̍������ɂȂ��ŁA���d�����瑗�d�V�X�e����ی삵�Ă���̂ł��B

�������ŁA�Ă̗[���̗�����ɂ���d�������Ȃ�܂����B

�Ă̓��m���ł����B

|

�V���P�Q���i���j

�A���Ɖ߂���A�M���Y���I

�@�������A���{�l�͗Z�ʕs�f�ȍ��������Ƃ��Â��v����������B���l�Ɏ�����킷�Ǝv���A�����͏��w�Ő_�Ђɍs���A������킷�B���ɂ��܂��g�������鍑�����I

�@�_�l�͉����肢�������鎞�Ɍw�ł�B���l�͐�c�̋��{��V�≽���������ȍs���Ɋւ��邱�Ƃ������悤�Ɋ�����B���O������ �Ƃ����̂�����̂ŁA������K�������K�m�Ȍ����ł͂Ȃ������m��Ȃ��B

�@�M�Ƃ����ʂŁA�_�l�A���l��L��q�݁A�����p�ɔq�߂�͓̂��{�l���炢���Ǝv���B�O���l�ɂ͗��������������{�����̑傫�ȓ����ł͂Ȃ����B

�@�C�O�ł́A�M��@���ɖ����������킢�����Ȃ��A�J��L�����Ă���B�ȑO�̓L���X�g���ł��@�h�Ԃ̐킢���N�����B�Â��͏\���R������B���݂̓C�X�������̏@�h�Ԃ̐킢���e���r�ԑg����킹�Ă���B

�@�����A�@���͐l�X�̋��������i�~���j���߂ɔ����������̂��Ǝv�����A���ꂪ�����̐M����@����@�h���������Ƃ�����O�ŁA�����������킢������B�l�Ԃ̈�r�Ƃ������A�M�O�͂������Ǝv���B

�@���āA���N�̉Ă͖ҏ��ɂȂ��Ă���B�y�p�̂R�T�Ԃ��O����A�R�T�x�����������Ă���̂ŁA���̂܂܉��x���~�ς���ƁA�ǂ��܂ŋC�����オ��̂��H�S�z���I

�@�����܂ł͑O�u���Ƃ��āA�����̃e�[�}���w�A���Ɖ߂���A�M���Y����x�ł��B

�@�Y������Ȃ��Q�N�O�̂R���P�P���A�t�O��H�ׂɈɐ��p�ɂ�����ԉ�ɍs���r���A�m�������̍������������ɓ쉺���đ����Ă����B�J�[���W�I����n�k�̌x���������܂��������B�Ԃ��������ē��H�̍��Ɋď��s�����B

�@���W�I����e���r�ɐ�ւ��āA��n�k�����k�̊C�݉����Ŕ����������Ƃ�m�����B���̌�A���X�Ə��э���ł����B

�@��Ôg�̉f���́A�����Y����Ȃ��B����܂��Ôg�͍����g���Ǝv���Ă����B�e���r�����āA�C�ʂ�����オ���Ă����A���̂����܂����ɍ��܂Ŏ����Ă����Ôg�̃C���[�W����ς����B

�@���̌�A������ꌴ�����ً}��~�����Ƃ����j���[�X�����ꂽ�B���܂ŁA�����͒n�k���N����ƁA�ً}��~����d�g�݂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͒m���Ă����B

�@�ً}��~����Έ��S���Ƃ���܂Ŏv���Ă����B�Ƃ��낪�����ً͋}��~���Ă��A�Ђ��������̂Ƃ͑S���Ӗ����Ⴄ���Ƃ�m�����B

�@���̃y�[�W�ł��A���l�Ȃ��Ƃ��ȑO�ɉ����������A���q�F���ً}��~����Ƃ������Ƃ́A�A�������j���������i�ՊE��ԁj����܂����Ƃ��������ł���A�j���������͈��������ċN���Ă��āA���X�Ɍ����Ă䂭�B

�@

�@�≷��~�Ƃ������t�����邪�A���̏�Ԃ܂ŗ�₵�����Ȃ��ƁA�j����ɂ�锭�M�ō����i�P�T�O�O�x�ȏ�j�ɂȂ�A�R���_��������R�O����������S�̊i�[�e��i�F�S�j�∳�͗e��ƌ�����R���N���[�g�̕������ǂ܂łǂ�ǂ�ɗn�����B

�@�����Ȃ�A�����l�Ԃ��߂Â��Ȃ��Ȃ�A�L��ȓy�n�ɕ��˔\���܂��U�炳���B

���������́A����������ԂɂȂ��Ă����B�K���Ȃ��ƂɘF�S�͔������Ȃ��������E�E�B

�@����������͓��d�͂Ђ��B���ɉB�����B������ŘF�S�n�Z�i�����g�_�E���j�F�߂��B

�@�����A�n�����S�̊i�[�e��∳�͗e��ɒ��ڐ��𒍂�����ŁA�n�����E�����R�����₵�����Ă���B��R�̗�p�����������̂ŁA�R���ɐڐG�������Z�x�̉�����p�����^���N�ɓ�����A�u���ꏊ���Ȃ��قLj�t�ɂȂ��Ă���B���ꂩ����ǂ�ǂ�^���N�͑���������B�ǂ��������Ȃ̂��낤���H

�@�܂��܂��A�������̂͏I�����Ă��Ȃ��B����A���\�N�����邩������Ȃ����A���������C�������Ȃ�悤�ȔN���������āA�n�����E�����R�������o���Ĉ��S�ȗe��Ɉڂ��ւ���댯�ȍ�Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�l�Ԃ���ł���ŁA�e��ɓ����Ȃǂł���킯���Ȃ��B�߂Â������ŁA�����̏�ԂɂȂ�B

�@�����A�`�F���m�u�C���̂悤�ɘF�S���������Ă����Ȃ�A�����A�����ł��Z�߂邩�ǂ���������Ȃ������B�Ȗ��ʌ��͏Z�߂Ȃ��Ȃ��Ă������낤�B

�@�����������ˍۂ̊Ԉꔯ�Ƃ����̒��ŁA����̐l�X�̖�������������ƁA�������̍K�^���d�Ȃ�A�_�l�͓��{�����̂ĂȂ������Ƃ����ق��͂Ȃ��B

�@���������̂́A��펞�Ɏ��̂��N����ƁA�l�̎�ł͂ǂ����悤���Ȃ��̂��������B�����̔��d���̐ӔC�҂ł������g�c�����������A�H������ł��S���Ȃ�ɂȂ����B���̎茳�ɂ͐����̕��������Ɋւ��ċL�q�����{������B

�@�w���̕��������j�x�Ƒ肵���P�s�{�i��c�������j�́A���X�ƓW�J�����@�I���ڂ����q�ׂĂ���B���Ƃ������̂ƈ������@�������Ă���B

�K���̓����Ƃ������̍K�����F�S������H���~�߂Ă��ꂽ�B���̖{�͊��ɈȑO�A���̃y�[�W�ŏЉ�Ă���B�ڂ����͂������N���b�N���Ă��������B

�@��X�́A���A���̐��܂������̂�������x�A�v���o���Ă݂�K�v������B

�@�Q�@�I���ŁA�����������ĉғ������_�̈�ɂȂ��Ă���B���̂̌�����I�����ł��Ă��Ȃ����ɂł���B�����}�͐��E��̈��S��ŐR�����邩��A�V�������S�R���ɍ��i����ĉғ��������Ƃ�������ői���Ă���B

�@���E��̈��S�����̈��S�K�i�ŐR������A�Ȃ����S�Ȃ̂��낤���H

�w�{���Ɉ��S�ł����H�x�Ƃ����₢�ɑ��āA�ނ�ނ�Ƃ��������ɂȂ�B

�@���E��̍������x���̈��S��Ƃ������Ƃ́A����������Ƃ������ƁB

�������A���̂��ƂƖ{���Ɉ��S���H�Ƃ�����ɑ��āA�͂��Ƃ͌����Ă��Ȃ��B

�����}�́w���S�ł��x�Ƃ͌������Ă��Ȃ��̂ł���B

�d�C������Ȃ�����A���S������߂��������炻�낻��ғ����������I�Ƃ����̂��{���ɂ���B�d�͉�Ђ̌o�c���炵�ĕ�����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B

�@��������S����グ�Ă��A���������ɂ́A�w��Έ��S�x�łȂ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A���̒�����Έ��S�Ȃ���̂͑��݂��Ȃ��B

�@������A���̂͋N���邩������Ȃ����A���ꎖ�̂ɂȂ��Ă��A�Z�߂Ȃ��Ȃ�悤�Ȏ��̂�l���E�l�g���́i�V�r�A�A�N�V�[���g�j�ɂȂ�Ȃ��悤�ȑ��łƂ������ƂŁA���S���ƌ����Ă���B

�@�����܂ŁA�l�Ԃ��z�肵��������̔��f�ŁA����ȏ�̂��Ƃ͋N���Ȃ�������v���Ƃ������ƁB���������͂��̑z����������B���̎��A�w�z��O�x�Ƃ������t�ŕЕt���悤�Ƃ����B�v���o���Ăق����B�����܂Ō��d�ɓO�ꂵ�Ă����������v���Ƃ���

���̑z�肪���R�̗͂̑O�ɂ́A���ɂ��낢���̂ł���B

�@���Ƃ��A���E��Y�ő����ł���x�m�R�͂����S�N�O�̍]�ˎ���ɑ唚�����N�����Ă���B�l�������͕x�m�R�ɋ߂��Ƃ���ɂ���B�x�m�R���������A����Ȓn�k���N���A�c��ȗʂ̉ΎR�D�͍~��B��n�k���N����B

����������펖�Ԃ��߁X�����m���ŋN����ƌ����Ă���B�����Ȃ������A�V�����͂ǂ��Ȃ�̂��A���d���͔j��Ȃ����A�������H�͕��f����Ȃ����A�n�◬������čL��ȑǂ��N�����Ȃ����A���̑������ȎЉ�C���t���V�X�e�����j��A�����Ȃ��Ȃ������ł��A�l�������̈��S���ۂ���邩�H

�@��d�ł���p�ł���W�[�[���G���W����p�ӂ��邱�ƂɂȂ��Ă���B������ʂ̌y����H���̂ŁA�R���̕⋋�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���H�����f���ꂽ��ǂ�����H

�C����^���J�[�ŋ�������B�������A���������ӂ��ɏ������ł��Ă���̂��H

�������������O��ł͍l�����Ă��Ȃ��Ǝv���B�R���̌y���̓^���N�ɉ����Ԃ܂��͉������������Ă��邩��A���̊Ԃɑ��d����������������I�Ƃ����͂����B

�������A�R���^���N�����ȂǂŔj�ꂽ��ǂ��Ȃ�̂��H

�����Ȋp�x�A�����郊�X�N���s�b�N�A�b�v���đΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����͉����N���悤���A����������≷��~�܂Ŏ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���̂��߂ɂ́A�ǂ������Ή�����������̂��H�B

����̍l�����͕��펞�ɁA�ُ�i���́j���N�����ꍇ�̑z�肪���S�ɂȂ��Ă���B

�ނ���A��펞�Ɉُ�i���́j���N�����ꍇ�A�ǂ��Ή��ł��邩���l�����K����K�v������B

�@����ꍇ���A���펞�Ɍ��q�F�����̂��N�������ꍇ�́A���͔�r�I�ȒP�ɂł���B�Ԃɏ���ĉ����ɍs�������B�ǂ��Ɍ��������́A�e���r�₻�̑��̏������ł���B�������A��펞�ɁA�R���ꂪ�N���A���H�����f����A��d���A�e���r���g���Ȃ��A�d�b���ʂ��Ȃ��Ƃ����悤�ȏ�ԂŁA�ǂ����Ĉ��S�ɁA�K�Ȕ��ł���̂��낤���H

�@�����������_�ŁA�����ƑS�̑������āA�[���@�艺�������g�݂����Ȃ��ƁA�u���E�ꍂ�����x���̊������ĐR�����A���i����ĉғ�������v�Ƃ����̂́A�S���^���ł��Ȃ��B

�@����ł́A�����̍ĉғ��͐���ׂ��ł͂Ȃ��B

�����}���ĉғ��ɓ��ӁA�ĉғ����i���������Ƃ������Ƃł����ώc�O���B

���̗��ɂ́A�d�͋ƊE�Ƃ̖����͓��R����A����ς肻�����I�ƌ��������B

�������A�����̃G�l���M�[����͂�������ׂ����I�Ƃ����r�W�������������ƁB

�@ �d�͕s�����N���A���邽�߁A���{�������Ă���Z�p��m�b���W�����A�����ɗ���Ȃ����R�G�l���M�[�̊��p����V�Z�p�������傫�ȕ⏕�����o���Ď��g�ނׂ����B�����ɏo���Ă���e��̕⏕�����Ώ\���Ȋz������B

���R�G�l���M�[���d�������܂ŁA�Ȃ��Ƃ��čŏ����̌����͕K�v���Ƃ��ĉғ�������Ƃ������ƂȂ�A�܂��[���͂ł���B

�@�������A����ł͈�x�A�ĉғ��̔���������A�ԈႢ�Ȃ��A�d�͉�Ђ͂Ȃ������I�ɑS���̌������ĉғ����A�Ăы���n�k��Ôg�Ȃǂ̍ЊQ�ɑ�������^���ɂ��炳���B

�@�c�O�Ȃ���A�����̓�̕����N�������ƂɂȂ邾�낤�B�����Ȃ�Γ��{�̖����͂Ȃ��B��X�́A�w�Y��Ă��������ƂƁA�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ɓx����������d�������悤�B

�@�gNo more Fukushima !�h

���̕�����ꌴ�����̂̍ۂ̋ٔ�������ʂ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

|

�V���P�O���i���j

�������邽�߂̒���́H

�P��Ō��邩�E����Ō��邩�H

�@��Ƃ��āA�����Ԃ̃��[�J�̎��g�݂��グ�Ă݂�B

�@�}�c�_�͑��Ђ���R��Ԃ̊J�������Ńn�C�u���b�h�Z�p�J���ɗ���Ă��钆�ŁA�G���W�����̂��̂̌��������߂邱�ƂŐ������Ă���B

�@�Ԃ̃G���W���́A�K�\������y���������Ă���G�l���M�[���p�����͂Q�O�����琸�X�R�O����ɂ����Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�������E���ƒ��߂�ΐi���͂Ȃ��B����������ƍ��߂���Β�R������ł���B�����ɁA�傫�ȗ]�n������B

�@�������A���E���̎����ԃ��[�J�����̂�������Ď��g��ł��邱�Ƃł���A�����ɍ����n�[�h����ǂ�����B���̕ǂ����z�����҂�����������͂߂�B

�@�ǂ��������A���܂łƓ��������ł̓N���A�ł��Ȃ��B���z�̓]�����v��B

�}�c�_�́A�V�����G���W���̊J���ɐ������A������w�X�J�C�A�N�e�B�u�x�ƌĂ�ł���B

�@�����̂�����̗v�f�́A�W�[�[���G���W���ɗ͂𒍂������ƁB

�W�[�[���G���W���́A�R��ǂ��A�n�͂������A�g���N���傫���A�y�����K�\�����������Ƃ����v���X�ʂ̓����������Ă���B�t�ɔp�K�X�̖��i���������o��Ȃǁj�A�������邳���A�U�����傫���ƌ����}�C�i�X�ʂ̓���������B

���̒��͂������Ȃ��̂ŁA�ǂ��ʂ�����A�K�������ʂ�����B

�@�����͂P�O�O��KW���̔��d�������\�N���ғ���������Ƃ����ʂƁA���̂��N����Ε��˔\�̘R��Ȃǂ̊댯�A���X�N�̑傫���͌v��m��Ȃ��Ƃ����}�C�i�X�ʂ�����B

�@�b��߂��āA�}�C�i�X�ʂ��ŏ������A�v���X�ʂ��ő剻�ł���ΐ����ł���B

�}�c�_�͐V�����W�[�[���G���W�����J�����A�W�[�[���̌��_�������ɃN���A�����B

���̂��J���̓��[���b�p�e���ɗA�o���đ傫���̔����g��ł������ƁB

�@�C�O�ł̓n�C�u���b�h�V�X�e���́A��R�����������Z�p�̈�Ƃ����������Ă��Ȃ��B

�@�n�C�u���b�h�Ԃ́A�v���E�X��M���ɐ��E���ɍL�܂������A���[�^�Ɠd�r��ς܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̕��̃R�X�g�A�b�v�͐�Δ������Ȃ��B�������A���[�^��d�r�͌��\�A�d�ʂ�����ԑ̂��d���Ȃ�B�d���Ԃ͑��肪�����B

�@���[���b�p��A�����J�l�͍����I�ŁA�Ԃ͂悭�����āA�V���v���ŗ����āA�������r�K�X��R��ǂ�������Ƃ����l���������Ă���B

�@��i�̋Z�p�ڂ����Ԃɐl�C���W�܂�킯�ł͂Ȃ��B

�@���������s��ɂ́A�}�c�_�̃X�J�C�A�N�e�B�u�G���W���ƁA����𓋍ڂ����Ԃ̓��[���b�p�l�u���ɂ҂�����͂܂��Ă���B

�@�w�Z�p�Ɍ��E�͂Ȃ��I�@�������A���_�ɂ͌��E������B�x

�K�\�����̎��G�l���M�[�͗��_�l�ł��ꂱ�ꂾ�Ƃ���B���̒l�͕ς��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����̎Ԃ̃G���W���́A���̓��̂Q�O���������L�����p����Ă��Ȃ��B

����Ȃ�A���_�l�ɂ����ɋ߂Â��邩���Z�p�J���̉ۑ�ɂȂ�B

�@���������Ӗ��ŁA�}�c�_�̓G���W���ɑ��Đ��ʂ�����������Ď�g��ЁB

�n�C�u���b�h�Ԃ̓G���W���̌��_��₤���߃��[�^�������������āA���҂ŕ⊮���čő�������ł���悤�Ɏ��g�V�X�e�����ƌ�����B

�@�w�R��̉��P�A�r�K�X�̒ጸ�x�Ƃ����ۑ�ɑ��āA������p�x����Z�p�J���������ʔ����Ⴞ�B

�@����������������A�P��Ō��邩�A����Ō��邩�ƌ����邩������Ȃ��B |

�V���X���i�j

��͂�A�����̍ĉғ��������̂��H

�@�Q�c�@�c���I�����V���Q�P���ɍs����B�Q�@�I�͂��܂萷��オ��Ȃ��B

����̓A�x�m�~�N�X�Ōi�C�����g�������Ă���̂ŁA�����̐l�͎����}�ɓ��[����

���ƂɂȂ�悤���B

�@�m���ɁA����}����͊��҂��傫���������ʁA�s����Ȑ����^�c�ŎU�X�Ȍ��ʂɏI������B���̔����������}�ւ̊��҂ɃX���ς���Ă��銴��������B

����͗����ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B���������̈�l��������Ȃ��B

�@�������A�����}�͏O�c�@�̈����ƁA�Q�c�@�̏������m�M�����悤�ȐU�镑���ɏo�Ă���B���̈�������ĉғ��X�Ɨe�F�������Ƃ��B

�@�w�m�[���A�L���x�Ƃ������t������B���l�ɁA�w�m�[���A�����x�ł���B

�A�x�m�~�N�X�Ŋ����̏㏸�𑣂��A�i�����ɕ������J�������Ƃ͔F�߂邪�A�R�{�̖�̎c��͕s�������B

�@

�@���͌��������͂ǂ����Ă���ɔ��̗���ł���B����ɂ͗��R������B

���̒��ɁA�댯�Ȃ��̂͂�������B�Ԃ����Ĉ��S�^�]�����Ȃ��Ɗ�Ȃ��B��s�@�����ĕ��͂Əd�͂��o�����X���Ĕ��ł���̂ŁA���̃o�����X�������ƂP�O�O����������B���������Ӗ��ł͔�s�@�͎Ԃ���Ȃ��B

��s�@�̈��S���M�����Ȃ��Ȃ�A���Ȃ�������B���ꂾ���̂��ƁB

�@�������A�����͂����͂䂩�Ȃ��B����ȏ�̊댯���͂Ȃ��̂��B

�������ł���O�͉Η͂␅�͔��d���Ă����B�������Ă��邪�E�E�B

�Η͂͐Ζ���ΒY��V�R�K�X��R�₵�āA���̔M�ŏ��C�����A���̃G�l���M�[�Ń^�[�r������킵�A��]�G�l���M�[�i�@�B�G�l���M�[�j�ɕς��āA���d�@���A�d�C�G�l���M�[�ɕϊ����Ă���B

���d���Ƃ́A���������G�l���M�[�ϊ����ł���B

�@���͔��d�͐��̗����𗘗p���A�d�͂ɂ��ʒu�G�l���M�[���^���G�l���M�[�ɕς��Đ��Ԃ��Ĕ��d�@���B����͎��R�̐��̗���Ɠ��������牽�̖����Ȃ��B�_����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�i�ς��̑��̊��̖��͂��邪�E�E�B

�@�Η͔��d�́A���ΔR����R�₷�B�R����Ƃ������Ƃ́A�Y�f���_�f�ƌ������邱�ƁB���̌��ʁA�Y�_�K�X�␅�₻�̑��̎_�����i�_�����f�Ȃǁj�ƔR�ĔM���o���B

���ΔR���͒Y�f�Ɛ��f�𒆐S�Ƃ����������ŁA�R���邱�Ɓi�_�����邱�Ɓj�ɂ��A���q���ς�邱�Ƃ��Ӗ�����B�Η͔��d�͕��q���ς�邱�ƂŔM���o���A���̔M�𗘗p���Ă����B

�@���q�͂͑S���������Ⴄ�B

���Ȃ̎��ԂɏK�������Ƃ��o���Ă��܂����H

���q�͌��q�j�Ƃ��̎�������d�q�ŏo���Ă��܂��B���q�j�̒��ɂ͓d�C�I�ɒ����̒����q�ƁA�v���X�̓d�C��тт��z�q�ƁA���̑��̒��Ԏq�ƌ����悤�Ȃ��̂���ł��Ă��܂��B�ڂɌ����܂���̂ŁA���Ƃ������܂��c�����������ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@���q�͂͂��̌��q�̌��q�j�����ƂŁA����ȃG�l���M�[���o�邱�Ƃ��A�C���V���^�C���͑��ΐ����_�Ŕ��\���܂����B

�@���̃G�l���M�[�͂P�O�����̃E���j���E�������q�j����ƂU�O�O�O�g���̐ΒY�ɑ�������M���ƌ����܂��B

�@

�@���q�j������ƁA�S���ʂ̕����ɐ��܂�ς��܂����A���̎��A�s����ɂȂ������q�j�̓����A�����A�����ƌ����R��ނ̕��ː����o���܂��B���̕��ː����݂��̌��q�j������ɉA�h���h���ʂ̕����Ɋ����Ă䂫�܂��B

�@�����ɂ̓E�����R�����g���܂����A�E�����͑�Ϗd�������ŁA���q�j���ɂ�������̒����q��z�q������Ă��܂��̂ŁA�O������ː��Ă�ƁA��r�I�ȒP�ɉ���̂ł��B����ƁA����M���o���A���̔M�𗘗p���Ă��������A���d����̂������ł��B

�@���̌��q�j�̕���A��������M�����S�ɃR���g���[���ł���Ό����͈��S�ʂƌ����܂��B

�R���J�X�i���ː��p�����j�̏����͖������ȑ傫�Ȗ��Ƃ��Ďc���Ă��܂����E�E�B

�@�����}�́A���E�ꍂ�߂����S��ɑ��茴���̐R�������邩����v���ƌ����܂��B���S��������獂�߂Ă��A��������鎩�R�ЊQ�͋N���蓾��̂ł��B

����Ȓn�k�A�n�k�ϓ��A�Ôg�A�����Đl�I�ȃe���ɂ�錴���{�݂̔��j�A�����������Ԃɖ��S�̍�͂��蓾�Ȃ��̂ł��B�����N���Ă����S�Ȃ��̂͂��蓾�܂���B

�������A�������ғ�������ɂ́A�����N���Ă����S�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B����M�͈��S�ɃR���g���[���ł���A���q�̗͂��p�͗L����������܂���B

�������A���S�ɃR���g���[�����邱�Ƃ��P�O�O���ł��Ȃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�@���S��͐��E�ꃌ�x���̍������̂�������܂���B�������A���{�͐��E��̉ΎR��n�k���p�����鍑�ł��B���E�𗷍s���Ēn�k��m��Ȃ��l��������������܂��B���{�͖����̂悤�ɗh��Ă��܂��B

�����������{�ŁA�w���E�ꃌ�x�������߂���ŐR�����邩����v���x�Ƃǂ����Č������̂ł��傤�B��Âɍl����A�N�����Ĉ��S���ƌ����܂���B

�@�d�͉�Ђ͌�������~���āA�Η͔��d�ɗ����Ă���̂ŁA�R����������o�c���N�����A�Ԏ����ƌ����܂��B����Ȃ�d�C����グ�ĉ������B

���̑�茴���͔p�F�ɂ��ĉ������ƌ��������B

�@�����Ƃ�������Ȑݔ�������āA���̒��ɂ͂��łɎg����E�����R���������Ă���̂ɁA������g�킸�ɍ��܂Œ�߂Ă����Η͔��d�����������邱�Ƃ��A��ƂƂ��Ă͂�肫��Ȃ��̂ł��傤�B���ꂪ�{���ł��B

�@�d�͉�Ђ̓V�c�̓��d����A��x���̂��N����ƕm���̏�ԂɂȂ�̂ł��B

���ꂪ�ĉғ��ɂȂ�A�_�̓{����āA�ǂ����̌������ēx�A�V�r�A�A�N�V�f���g�i�F�S���́j���N�����A���{�͂��������s���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͖����ł��B

�@

�@�����������̂͂����N���Ȃ��Ƃ����O��ŁA�����}�͍ĉғ��𐄐i���Ă��܂����A�{���ɐ����}�����������ԓx�ł����̂ł��傤���H

���������āA�����}�͈��S��S�ۂł���̂ł��傤�H

�@�d�͉�Ђ��獡�܂ŋ��z�̐���������������Ă�������A���܂���A��Ȃ��w�ĉғ��͔F�߂Ȃ��x�Ƃ����킯�ɂ��䂩�Ȃ����낤�I�Ƃ����{���������Ă��܂��B

�@�Ă̓d�͕s���͐S�z�ł��B

�ł��A���ʎg����O�ꂵ�Ė������A�w�Z�ł̓G�l���M�[�̑���������A�������S���œd�C�̖��ʎg�������A�N���A�ł��܂��B

�@�����āA���E�ꃌ�x���̍������S��H�������߁A��C�H���ɐ��S���~��������̂Ȃ�A���̋��œV�R�K�X�Η͔��d�������݂���B����ɒ������������d���l�b�g���[�N����{�̔w���Ƃ��Ē��菄�点�邱�ƂŁA�k�C�������B�܂œd�C�̗Z�ʂ��ł���悤�ȃV�X�e����グ��B

�@���������_�C�i�~�b�N�ȏ����̃r�W��������肷��{���ł��o���̂������}�̎����}�̖������Ǝv���܂��B�����}��������݂ŁA���ꂪ�ł��Ȃ��̂Ȃ�A����}�A�ېV�̉�A�݂�Ȃ̓}�ɂ���Ă��炢�������̂ł��B

�@���������Ӗ��ō���̎Q�@�I���͌o�ϖʂł͎����}�Ɏ^�����܂����A�����ĉғ��ł͎����}�ɐ�Δ��œ��[���ł��܂���B

�ł��A�ӎv�\�����邽�߂ɓ��[�ɂ͎Q��܂��B |

�U���Q�U���i���j

�@�V�^�A�R�[�h�n�C�u���b�h�Ɏ��悵���I�@

�@�V�^�A�R�[�h�n�C�u���b�h�Ɏ��悵���I�@ �@

�@

�@�U���Q�P���ɔ������ꂽ�w�V�^�A�R�[�h�n�C�u���b�h�i�g�u�j�̎�������������x�ƃz���_��쐯�c�X�̃Z�[���X�̎R�c����d�b�����̂ŏ���Ă݂��B

�@�Ⴂ������Ԃɑ��鋻�����s���Ȃ��B���ɋߔN�͔R����ŁA�g���^�́w�v���E�X�x�ɑ�\����钴�R��\���h���C�o�[�Ɏ�����āA�����I�Ȕ���s�������Ă���B�v���E�X�͂g�u�i�n�C�u���b�h�j�̑㖼���ɂȂ����B���̌�́w�A�N�A�x �̓v���E�X������R��ŁA���E�g�b�v���������Ă���B

�@���̌�A�g���^�͂��̃n�C�u���b�h�V�X�e�����J������N���E����N�T�X�ȂǍ����Ԃɂ��W�J���A�������������̃g���^����炵�����|�I�Ȕ̔����ւ��Ă���B

�@����̃v���E�X����A�헪�I�Ȓቿ�i�̒l�t���ŁA������Ԏ��������Ǝv���B

�@�������A���|�I�Ȕ̔��ʂ�O��ɕ��ރ��[�J�̋��͂�R�X�g�̒ጸ��}��A�Q��ځA�R��ڂƃv���E�X�͐��\�����}��Ȃ���A�R�X�g��}���āA�̔����i�����[�]�i�u���Ȕ͈͂ɗ}���Ă����B�������g���^����Ɗ��S����B

�@��������ɁA���̂Â��������Ă����҂ɂƂ��āA�v���E�X�̓��e���������Ԃ��Q�O�O���~���X�Ŕ����邱�Ƃ͍l�����Ȃ��B����قǐ헪���i���B

�@���̌�̃A�N�A�͂���ɐ헪�I�Ȓl�i�ŁA�P�V�O���~���X�ŁA�g���^�͂��̕���ő������|���ēƂ菟���������Ă���B

�@���̏��A�z���_��j�b�T����}�c�_���w�����킦�Č��Ă���͂����Ȃ��I

�@�z���_�͑�q�b�g�̃t�B�b�g�Ƀn�C�u���b�h��ς�ŏo�����B����͊ȈՌ^�n�C�u���b�h�V�X�e���i�h�l�`�ƌĂ�ł���j�ŁA�G���W���ƃ��[�^�i���d�@�ɂ��Ȃ�j���������Ă��āA�^�]���͏�ɃG���W�����������Ă���B������d�����]�Ԃ̂悤�Ȃ��̂ŁA�y�_���������͂̓��[�^�ŃA�V�X�g�����̂ŁA����G���W���ɕ��ׂ͗]�肩����Ȃ����A���[�^�����ő��s����p���[�����[�^�Ɏ������Ă��Ȃ��B

�@�܂��u���[�L���̃G�l���M�[�̉��A�G���W�������Ȃ̂ŃG���W���u���[�L�������蔭�d���X���傫���A�G�l���M�[���\�������Ȃ��Ƃ������_���������B

�@�����A���̂h�l�`�����̓V�X�e�����ȒP�Ȃ��ߏ��^�Ԍ����ŁA�y�ʂň����Ɏ����ł��A���������̔R����P���ł����B�K�\�����Ԃ̃t�B�b�g�P�R�O�O�͂P���b�^������A�X���łP�S�`�P�T�j���A�������H�łP�W�`�P�X�������炢�ɂȂ�B

���A����Ă���t�B�b�g�n�C�u���b�h�i�P�R�O�O�����j�͊X���łP�T�`�P�V�����A�������H�łQ�O�����`�Q�P�������炢�ɂȂ�B

�@�����Ƃ���ł́A�A�N�A�͊X���łQ�Q�`�Q�S�����A�����łQ�S�`�Q�T�����قǏo��炵���B����͐l�ɕ������b�Ȃ̂ŁA�����Ŋm�F�����킯�ł͂Ȃ��B

�@�ȑO�A���쌧�Ńv���E�X�P�T�O�O�i��Q����ڂ̎ԁj�������^�[���āA�^�]�������Ƃ����邪�A�m���P�V����/�k���炢��������Ȃ������悤�ȋL��������B

�@����͂��Ă����A�w�n�C�u���b�h�̓g���^�x�Ƃ�����ԂɂȂ��Ă��܂��Ă����B

�����ŁA�z���_���z���_�����ĂыN�����A�N����_���đ���グ���Ԃ��A�������ꂽ�V�^�A�R�[�h�n�C�u���b�h�I�@

�@�Q�P���ɔ������ꂽ�̂ŁA�w���̔��X�ɓ͂��̂��H�x�Ǝv���Ă�����A�d�b������A�����A���悳���Ă�������B

�@�z���_�̔̔��X�̓L�[��n���Ă���āA�w���R�ɑ����Ă��ĉ������x�Ƃ����B

�@�����炪�t�B�b�g�̃��[�U�ł�����̂ŁA�M�p���Ă��������Ă����̂��ǂ���������Ȃ����A���ꂪ�g���^�Ȃ�A����ȂɃZ�[���X�}���̕�������A����ʼn^�]��������u���̐M�����E�ɁA���������Ɂv�ƌ����悤�ȃR�[�X���w������A����^�]���邱�ƂɂȂ�B���͂ǂ���������Ȃ����A�ȑO�Ɏ��悳���Ă���������͂������������������B����ł́A�����̎v���܂܂ɑ���Ȃ��̂ŁA�{���ɎԂ𑖂点���A���悵���Ƃ��������������Ȃ������B

�@���āA�V�^�A�R�[�h���R�O���Ԃقǎ�ĉ^�]�������z�́H

�@���܂ŁA�u���[�o�[�h�P�R�O�O�A�T�j�[�P�Q�O�O�A�u���[�o�[�h�P�W�O�O�A�R���i�P�W�O�O�A�A�R�[�h�Q�O�O�O�A�N���X�^�Q�T�O�O�i���U�j�A�C���X�p�C�A�Q�T�O�O�i�u�U�j�A�t�B�b�g�n�C�u���b�h�P�R�O�O�ƁA�W����p���ł������A�ǂ̎Ԃɂ��Ȃ��������̌��̉����̐����A�L�сA�������A���̐Â����ɋ������B����͊m���Ɉَ����̎ԂɎd�オ���Ă���B�A�N�Z���߂Γ������A������������B�^�C�����O�͑S�������Ȃ��B���R�ɉ������銴���ŁA����ȎԂɏ�����̂͏��߂Ă������B

�u���[�L����ϑf���ɒ����I�Ɍ��������B

�@���s������ϐÂ��B���[�h�m�C�Y���������Ȃ��قǗ}�����Ă���B

�@

�@����̓N���E���ȏ�ɐÂ��ȎԂ��Ǝv���B������������A���肪�������肵�Ă���B���������̕��A�ԏd���d���B���ƂP�U�O�O�����ȏ������B����ŔR����ƃ��b�^�[�R�O�������������B

�@�{�����w����ȏd���Ԃ��y�����ԕ��݂̔R��ő���̂��낤���H�x

���R��ǂꂭ�炢�Ȃ̂��H�A������߁X�A�����Ԋe���Ɍf�ڂ���邾�낤�B

�@�����A����łQ�O����/�k���炢����A���A����Ă���t�B�b�g�n�C�u���b�h�Ɠ����ɂȂ�B�t�B�b�g�͎ԏd���P�g�����X�Ȃ̂ŁA�D�ɑ�l6�l���ȏ�̏d���̈Ⴂ������B�Z�p�̐i���͑�ςȏȃG�l���M�[�����������B

�@���̐V�^�A�R�[�h�̓��[�^�i���d�@�j���Q�ς�ł���B�ȒP�Ɍ����A�ʏ�̔��i��ʏ푖�s�̓��[�^�ő���B�������̓G���W����������A���d�@���A���̓d�C�ŕʂ̑��s�p���[�^���đ��s����B�������H�Œ葬���s���鎞�̓G���W���ő���B �@���̐V�^�A�R�[�h�̓��[�^�i���d�@�j���Q�ς�ł���B�ȒP�Ɍ����A�ʏ�̔��i��ʏ푖�s�̓��[�^�ő���B�������̓G���W����������A���d�@���A���̓d�C�ŕʂ̑��s�p���[�^���đ��s����B�������H�Œ葬���s���鎞�̓G���W���ő���B

�@�v�̓G���W���ƃ��[�^�������Ƃ������̂�����ԂŎg�����V�X�e���ƌ�����B

�@�u���[�L�߂A���d�@�ʼn��d���ă��`���E���C�I���o�b�e���[�ɏ[�d����B

�@���[�^�͊�{�I�ȓ����Ƃ��āA�Î~������Ԃ����]���n�߂鎞�ɍő�g���N�i��]�́j������B������Ԃ��~�܂��Ă����Ԃ��瓮���o���ۂ̓��[�^�ŋ쓮����̂���Ԍ����������B�������A���̎��ɑ傫�ȓd���i�d�́j���K�v�ɂȂ�̂ŁA�o�b�e���[�͑傫�ȗe�ʂ��Ȃ��Ə\�����\���o���Ȃ��B����̐V�^�A�R�[�h�͑�e�ʃ��`���E���C�I���d�r�𓋍ڂ��Ă���B

�@���Ȃ݂ɁA�g���^�̃v���E�X�A�A�N�A�A�J�����A�N���E���Ȃǂ͐M�����̍����j�b�P�����f�o�b�e���[�𓋍ڂ��Ă���B�����d�ʂ̓d�r�Ȃ�A���`���E���C�I���d�r�̓j�b�P�����f�d�r�̖�Q�{�̗e�ʂ�����B�܂��A�d�r�������̓d���̓��`���E���C�I���͂R�{���g�ɑ��āA�j�b�P�����f�d�r�͂P�D�T�{���g�Ɣ����Ȃ̂ŁA����ɂ�������Ȃ��Ȃ���A�����d���������Ȃ��B���̕��A�d�r�̏d����T�C�Y���傫���Ȃ�̂ŁA�ԏd���傫���Ȃ����[�X�y�[�X���H���B

�@����ɁA���`���E���C�I���o�b�e���[�͓�����R���Ⴍ�A��d��������锭�i��[�d���̐��\���j�b�P�����f�o�b�e���[���D��Ă���̂ŁA���i��[�d���̃��X�����Ȃ������������B���������ʂł��V�^�A�R�[�h�͈���A��ɏo���B

�@���̃��`���E���C�I���d�r�́A�f�r���A�T�Ƌ����J���������̂��g���Ă���B

�f�r���A�T�ƌ����A��ʁA�{�[�C���O�V�W�V�Ŕ��≌�̃g���u�����o�������[�J�ł��邪�A�d�r���̂��̂ɖ�肪�Ȃ������悤�Ȍ��_���B�i����͗]�k�B�j

�@�g�����N���[���̉��i�㕔�V�[�g�̔w������̕����j�Ƀ��`���E���C�I���d�r�𓋍ڂ��Ă���̂ŁA�g�����N�̉��̃X�y�[�X���d�r���[���Ɏg���A���s�������Ȃ��Ȃ��Ă���B����͂g�u�Ȃ̂Ŏd���Ȃ��B

�@���āA�]��ɂ����s�����Â��Ȃ̂ŁA�������鉹�̓��[�^�́w�q���[���x�A�w�q���[���x�Ƃ����Ɠ��̍����y���ȉ�]����������������B�G���W�����͂قƂ�Ǖ������Ȃ��B�����炱�̃��[�^�̌y���ȉ�]���͏��l�ɂ���Ď��ɒ�����������Ȃ��B����قǐÂ��ƌ������ƁB

���̎Ԃ̉��i�͂R�U�O���~�`�ɂȂ��Ă���B

�������Q�O�قǎႯ��A�w���̎Ԃɏ���Ă݂����I�x���A���͂��̑傫���̎Ԃ͎������B��͂�A�t�B�b�g�̃T�C�Y�����傤�ǂ����I

�@������Ă����t�B�b�g�n�C�u���b�h�̍ő�̌��_�́A�M���҂��ŃG���W���X�g�b�v����ƁA�G�A�R������܂�A�Ă͂��������������Ȃ邱�ƁB����͂�����Ƃ����������B�t�B�b�g�g�u�����̂͂Q���������̂ŁA���悵���ۂɂ��̓_�ɋC�t���Ȃ������B�R��͎��g�p�Ō�����������l�ł͂Ȃ��Ǝv���B

�@�����V�^�t�B�b�g�n�C�u���b�h�����N�X���ɔ��������B

�G���Ȃǂ̎����ɂ��A���̃t�B�b�g�̌��_�����ׂăe�R���ꂵ�āA�g���^�w�A�N�A�x�������R������������悤���I�B����͑f���炵���I�I

�@�d�r�̓��`���E���C�I���d�r���g�p���A�V�^�A�R�[�h�Ɠ����B�e�ʂ͏������Ȃ��Ȃ�Ǝv�����E�E�E�B

�@���[�^�i���d�@�j�͐V�^�A�R�[�h���Q��ς�ł��邪�A�t�B�b�g�g�u�͂P��ɂȂ�B

�@�G���W���Ɣ��d�@���N���b�`�Œf�E�����āA�u���[�L���O���̉G�l���M�[�̖��ʂ��Ȃ����Ă���B���[�^�̔n�͂��傫�����āA���[�^�Ŕ��i�E���s���ł���B

�@�������A�ۑ�̃G�A�R���͓d�������Ă���̂ŁA�M���҂��ŃG���W���X�g�b�v���Ă��G�A�R���͓��삷��B

�@���̐V�t�B�b�g�g�u���ǂ�ȏo���f���ɂȂ��Ă��邩�A�X�����҂��������B

�@�z���_�͍���̐V�^�A�R�[�h����ɁA���X�ƃn�C�u���b�h�Ԃ��o���Ă���炵���B�z���_�����l�g���^�Ɉ����˂邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����H

�@

�@�V�^�A�R�[�h�g�u�̓��C���s����A�����J�ɒ�߂đ����Ă���̂ŁA�T�C�Y�̓N���E��������قǑ傫���B�J�������^�[�Q�b�g�Ƃ��ĊJ�����ꂽ�悤���B

�@�����A���̂g�u�V�X�e�����P�Q�T�O�������x�̃v���E�X���炢�̎Ԃɓ��ڂ������ɋ��ق̔R������ł���B�����������f�����߁X�o����邾�낤�B

�@�������A�g���^���ق��Ă��Ȃ��B�V���ɂ��J���[���g�u�����������炵���B

����͍��̃g���^�̂g�u�V�X�e�������̂܂ܓ��ڂ����B�o�b�e���[�̓j�b�P�����f�d�r�ɂȂ�B

�@���̑��̃��[�J���ق��Č��Ă���킯�ł͂Ȃ����낤����A���ꂩ��g�u�i�n�C�u���b�h�j�I���p���[�h���n�܂�B�܂��܂���R������������Ȃ�B

�@��R��Ɖ^�]���\�������ɗ������邩�A���[�J�̘r�̌������ɂȂ�B

�ԃt�@���ɂ́A���̂������オ����ė����I�I

���̎ʐ^�Q���͐V�^�A�R�[�h�n�C�u���b�h |

�@

�@

6��21���i���j

����Ҏ����ԉ^�]�u�K��ɎQ������

���N��11���ɖ�70�˂��}����B�����͂܂��܂��Ⴂ�Ǝv���Ă��邪�A���N��͑҂��Ă���Ȃ��B�a�����̔��N�O�ɁA���{�x�A��ʕ��^�]�Ƌ��ۂƌ����Ƃ��납�畕�����͂��B�w�����A�������I�x�ƌ��������ł������B

�@���������A�Ŋ��̎����Ԋw�Z�ł���Q���쎩���Ԋw�Z�ɓd�b���āA�u�K��̓���\���݂����B�ŏ��A�v���Ă������́A���łɗ\��ň�t�������̂ŁA�ʂ̓���I�B

�@�\����ɍs���Č���ƁA�܂��u�K����5800�~�����ꂽ�̂ŁA�x�����ς܂������ɓ������B10������12��50���܂ŁA��3���Ԃ݂�����u�K���������B

�@�܂��A30���قǍu�t�̘b������A�^�]���ӂ⎖�̂Ȃǂ̃r�f�I��������ꂽ�B���̌�A���˓���̌���������A�T��̌�����ƌ������A�ȒP�Ȏ����Ԃ̃V�~�����[�^���������ɓ���A����ɍ����ĉ�ʂ����Ȃ���A�A�N�Z���ƃu���[�L�ޔ��������ɗՂB��ʂɐA���A�ԐF�̊ۂ��M���@�̂悤�Ɏ��X�A�����B�A�N�Z���ނƉ�ʂ��O�i����悤�ɂȂ��Ă���B���̏�ԂŐ���ʂɌ����ƁA�A�N�Z���͓��܂܁A���F�������ƃA�N�Z���𗣂��B�Ԃ��o��ƁA�u���[�L�ނƂ����R��̓�����E���ōs�����́B������ԈႢ�Ȃ��A�@���ɑ����������āA�A�N�Z���A�u���[�L���삪�ł��邩�ǂ����̃`�F�b�N�ł���B

�@

�@�ŏ��̉�ʂ̓n���h�����Ă���ʂ͉����ς��Ȃ��B���̎����͏������G�ɂȂ�A�n���h�����Ή�ʂ������ē��H�ɏ�Q���������̂�����Ȃ���A��قǂ̐M���@�Ɠ��l�ɐA���A�ԐF�̊ۂ�����āA�A�N�Z���ƃu���[�L���������Ƃ������́B�R�����T�����炢���̂Q��ނ̌���������B

�@���̋@�B���T�����ł���̂ŁA����Ɉ��T�l�����������ł��Ȃ��B

�@���̔����������I�������A�ڂ̌����Ɉڂ�B�ڂ̌����͐Î~���́i�ʏ�̎��́t�����A���̎��͌����A����p�̍L���A����p���ɖӓ_���Ȃ����ǂ����̌����A��x���邢��ʂ����āA���ɈÂ���ʂɑ���A�ǂ̂��炢�̎��ԂŖڂ����邩�Ƃ����������������B����̓g���l�����ɓ��鎞�ɁA����͉��������Ȃ��̂Ŋ댯�ł���B����ƂƂ��Ɏ��͂̉Ɏ��Ԃ������邻���ŁA����𑪒肷��B

�@��A�̖ڂ̌������I����Ă���A�����Ԋw�Z�̉^�]���K�p�����ԂɂR�l�ƂQ�l�̂Q�g�ɕ�����āA�W��������Ȃɍ���A�R�[�X���w�����āA�R�[�X�����B

�@�R�[�X���ɂ͐M���@������A��U��Ԃ�����A���Ώ�g���A�r���J�[�u�A�Ԍɓ���ȂLj�ʂ̋��K���̃R�[�X����ʂ���A�R�l���S������ւ��^�]���I������A�W������^�]�̒��ӓ_�������Ă�������B

�@��U��Ԃ͑S���A�~�܂鑀��͂������A�Ԃ����S�Ɏ~�܂��Ă��Ȃ���ԂŁA���i�����l������B���i���ɍ��E�̊m�F��������E�ɐU���Ă������Ɗm�F���Ă��Ȃ��l���������ȂǁA�������ɂ悭���Ă���ȂƎv�����B

�@���ɁA��U��~���Ŏ����͒�܂�������ł��A����̌x�@���Ɉ�U��Ԉᔽ�𒉍�����āA�悭���߂邱�Ƃ�����炵���B����͌������Ď~�܂�������ł��A�������Ă���x�@�����炷��A�Ԃ�������蓮���Ă��邱�Ƃ�����炵���B�������U��~�̏ꏊ�ł͊��S�ɒ�~���ĉ������I�ƌ����������������B

�@�^�]���Z�A����͎����ƌ������A�^�]�ɑ��钍�ӊ��N�����邽�߂̂��̂ŁA���X�E�ւ����艏�ɏ��グ��l������炵�����A���������g���u���������Ă��Ƌ��̎��グ�I�ƌ����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B

�@

�@�^�]���Z���I����āA��R�O���ԁA�u�`���������B����͑S���Ō����_�̊G�����Ȃ���A�ǂ��������ӂ�����������H�Ƃ����b�������ł������B

���̌�A�w����ҍu�K�C�����x��������ċA�����B

�@�Ƌ��̍X�V�͍Ŋ��̌x�@�ɁA�a�����̈ꂩ���O��ɍs���A�X�V�葱������������B���̍ۂɁw����ҍu�K�C�����x���Ȃ��Ǝ�t���Ă��炦�Ȃ��B

�@

�@���ꂪ�ς߂A���͂V�T�˂ōēx����ҍu�K������炵���B�V�T�˂ɂȂ�A���̌����������B�ȒP�ȔF�m�������t�������ƕ����Ă���B

�@������A�Ƌ��̎���Ԕ[�ƌ������x���ł����B����͖Ƌ��������Ȑg���m�F�p�̎����Ƃ��Ďg���Ă���̂ŁA����ɑ�p�ł����^�]�o���ؖ����̌�t���邱�Ƃ��ł���B

�@

�@����ʼn^�]�����ڂ��Ȃ��Ȃ����Ɗ��������͑����Ԕ[�������������B

�������H���t������Ƃ����悤�ȉ^�]�����đ厖�̂��N�����l�����X����B������V���ɍڂ��Ă����B�܂��A�N�Z���ƃu���[�L�݈Ⴆ��Ƃ������̂����X�A����Ă���B

�@����Љ�i�݁A����ɔ����g�̋@�\�̒ቺ�����o���āA�����S�ȉ^�]�ɓw�߂����Ɖ��߂Ċ������B

�@�ŏ��A�u�K��A��p�̂T�W�O�O�~�͍����ȁI�A�Ȃ������������x���������ꂽ�̂��H�Ƌ^�����������A�s���Č��ĂȂ�قǂ��������`�F�b�N��w���͎��X�K�v���Ȃƌ����C�����ɂȂ����B |

�Q����h���C�r���O�X�N�[���@���K�R�[�X

�@�@

�@�@

5��4���i�y�j

�w�Ɠd���[�J�̋�Y�̌�����͂I�x

��ЂƑg���̊W�͎Ԃ̗��ցH

�@��^�A�x�̌㔼���n�܂�A��R�̐l�������̂ŁA���̋x�݂��I���܂ŁA�������Ƃʼn߂������Ƃɂ���B���N��GW�͋C�����オ�炸�������������Ă���B

�@���āA���{�̓d�@���[�J�A���ɉƓd���[�J�̋Ɛт͎S�邽��ŁA���̉Ɠd���[�J�e�Ђ͕����Ԃɂ���B�O�m�d�@��Panasonic�ɋz����������ASharp�͍�̗ՊC�H�ƐՒn�ɁA�t���Ƒ��z�d�r�̋���ȍH������āA�ݔ����������āA���ꂩ��́u�܂���Sharp�̎���v���Ǝv��ꂽ�B

�@�������A�C�O�ɁA����Ȃ镚���������B�؍���Samsung��LG�d�q�A����ɑ�p���[�J�A�������[�J�B�����Ƌ����͊��S�ɃO���[�o���ɓW�J���鎞��ɂȂ����B

�@�؍����[�J�Q�Ђ͈ȑO�ɏЉ���Ƃ���A�؍��̍����}�[�P�b�g���������̂ŁA�C�O�ɗA�o�ɗ��邵���L�т��Ȃ��B������ނ�͐��E�̋��X�܂ʼnc�Ɗ������A���̍��̎������ɂ��������i�邱�ƂɓO���Ă����B����͋Z�p�I�ɓ�����ł͂Ȃ��A�����ɗ������邩���ۑ�ł������B�c�ƃ}���͌��n�����A�O�ꂵ�Č��n�̓��퐶���̏��̌����A����{�Ђɑ������B���̌��ʂ������ɕ\�ꂽ�B

�@

�@�����d���Technics�̏��i�J�������Ă������A���[���b�p��A�����J�ɏo�����āA��s�s������ƁA�傫���ڂɂ��Ŕ�Sony���APanasonic���ACanon�ȂǓ��{���[�J����ł������B���ꂪ���^�C��������A�ό��c�A�[�ŊO���ɍs���ƁA�ڗ��̂�Samsung��LG�d�q�̊Ŕ���ł���B���Ȃ��A�ڂɂ��̂́A���X�ACanon��Nikon��������x�ŁASony��Panasonic���ǂ����ɏ����Ă��܂����B�S���Ȃ��Ȃ����킯�ł͂Ȃ��Ǝv���������̖ڂɗ��܂�Ȃ��B

�@���ꂪ����ŁA���{���[�J�̌�ނ�\���Ă���Ȃ��I�Ƃ��݂����v���B

�Ȃ��A����10�N�A����20�N���炢�ŗ��ꂪ�傫���ς���Ă��܂����̂��H

�@�����Ȗ{��A�V���ŏЉ��A�c�_���ꂽ�肵�Ă��邪�A���͂���ŁA������肾�����̂��͒N���G��Ȃ����A�������Ă��Ȃ��悤���B

�@�w�~���A�E�H�����Ŋ؍����[�J���A�o�ɗL���ȏ��������x�Ƃ����l�������B�m���ɁA�h���ɑ��E�H�����́A�ނ�ɂƂ��ėL��ł���B�������A�w�����A�������x�Ƃ����C�����ɑf���ɂȂ�Ȃ��B���Ɂw���ꂾ�I�x�Ƃ������{�̌���������̂ł͂Ȃ����H�ƍl���Ă����B

�@���̃y�[�W�̕���Ƃ����w��ЂƑg���̊W�͎Ԃ̗����x���グ�����A���܂ʼn�ЂƑg���̊W�͗ǍD�ŁA���������ӂ��Ɍ����Ă����B����͊ԈႢ�ł͂Ȃ��B

�@�������A���̎�����l����ƁA������������Ȃ��C������B

�����ɁA�Ɠd���[�J�̋�Y�̗v�������邱�Ƃ������B

�@���s���̎���A����Δ���鎞��́A�S�Ј����v�z��A�͂����킹�Ďd���Ɏ��g�ނ��Ƃő傫�Ȑ��ʂɂȂ������B�����d��̎Ј��͂ǂ�����Ă��w�����Y���߁x���ƌ����A���ꂪ�����d��̋��݂╗�y�ł������B

�@���a�̎���͂܂��ɂ��̊�����ł������悤�ȋC������B���ꂪ�����d��̐����̗v���ł������B�Ј��Ɖ�Ђ��Ԃ̗��ւƂȂ�A�݂��Ɏx��������Ђ����W���Ă����B

�@���̌�A���{���i���́w���̗]�莞��x�ɂȂ����B���[�U�̃j�[�Y��v�]�����l�����A�X�̃j�[�Y�ɉ����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ����B

���[�U�͂��łɎ茳�ɗ~�������̂������Ă���̂ŁA�V���������Ă��炤�ɂ́A�w�������̂������x�A�����ł͔̔����L�тȂ��Ȃ����B

�@����܂ł̐��Y���C���͒����̃R���x�A�ɎЈ������сA�H���̍�Ƃ�P�������āA������Ƃ̌J��Ԃ��ɂ��K�i��ʐ��Y�����ŁA�����@��i�܂��͐��@��j���A�����A���Y���A�o�ׂ���悩�����B�ǂ��i���ȏ��i��������ʂɑ����Ĕ��邱�ƂɓO����悩�����B���ꂪ�A���̗]�莞��͂����͂䂩�Ȃ��Ȃ����B

�@���[�U�̍D�݂ɍ������i���A�~�����Ƃ��ɁA�~�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�]���̒������C���ł́A�Ђ���Ƃ��Ĕ���Ȃ����m���ʂɍ���Ă��܂��댯�������Ă����B�����ŁA��������̑���v���n�܂����B�����̃R���x�A�����O����A��������ɂȂ�A����̒��Ɉ�l���琔���̍�Ǝ҂�����A�����ŏ��i����������B��l�̎����H�����Ɠ��e�͊e�i�ɑ��������A��������͂�������z���Ă����B

�@���̌��ʁA�@���ւ��͒Z���ԂŐ�ւ����邱�Ƃ��\�ɂȂ����B

�@�ߋ��̐����ҒB�́A�������C�����x�X�g���Ƃ������j���Ȃ��Ȃ��Ȃ��Ȃ��������������ł���B�������A����ɁA��ւ����X�Ƃ����ۑ肪�傫���Ȃ�A��������̓g�[�^���̍�ƍH���̒ጸ�Ɏ��g��ł����B

�@�����Ԃ̐��Y�́A�Ɠd���i�ƈ���āA�傫����d�����Ⴄ�̂ŁA��������Ő��Y���邱�Ƃ͕s�\�ł���B�ނ�̉��́A�������Y�Ƃ������@�ʼn��������B��̃��C���ł������̋@��i���f���j���������ė��������ł���B�茳�ɗ���Ă���@��ɂ������i���茳�ɓ͂��悤�ȕ��i�̋����V�X�e�����K�v�ɂȂ邪�A����������ȍH�v�ʼn��������B

�@�����Ԃ͋@��ȊO�ɁA�F�̈Ⴂ��O���[�h�̈Ⴂ������B�g���^�����Ԃ͊Ŕ����Ƃ������@�ŁA�����@���F��O���[�h�ɉ������Ŕi�o�[�R�[�h�j�����A����ɉ��������ނY���C���ɋ�������Ƃ������Y�������m�������B

�@����������������̉��P��A��Ƃ̕��G���ɂ����P�ɑΉ�����ɂ́A��Ǝ҂̋��͂��v��B�����ɉ�ЂƑg���͎Ԃ̗��ւƂ����\�����҂�����͂܂�B

�@�d�@�ƊE�́w���j�I���V���b�v���x�Ƃ����J���g�����x�ŁA��ƂɈ�̑g�������F�߂Ȃ��B�Ј��͑S���g�����ł���B

���S�����Ј��i�����j�͔�g�����ŁA����͗��ꂪ��Б��̊Ǘ��҂ł���B

�����āA�Ɠd�e�Ђ̏ꍇ�́w�d�@�J�A�x�ɑ�����B

�d�@�J�A�̂�����͕ʂƂ���A�����܂ł͓��ɖ����Ȃ��Ǝv����B

�@���́A���ƂƑҋ��̘b���ɂȂ�B

�o�c���j����Ƃ������Ƃ́A�̔��i�����j���o��i�x�o�j�����邱�Ƃ�����A���x���Ԏ��Ƃ������ƂɂȂ�B

���P��͔̔��������ɐL�����A�܂��͔̔��ɉ������x�o�ɂ��邩�������@�͂Ȃ��B

�̔���L���͍̂U�߂̌o�c�ŁA�o�����������͎̂��̌o�c�ł���B��Ƃ̌o�c�́A��������܂��Ǘ����邱�Ƃɐs����B�����l����A�o�c�͂������ȒP�Ȏ����B

�@�e���ƕ����ƂɁA���Y�E�̔����Ă��鏤�i���Ⴄ�B

���鏤�i�́A���I�ɂ͂��܂葽���͂Ȃ����A�\���ȗ��v���m�ۂł�����́A

���鏤�i�́A�������p��؍����[�J�ƃo�b�e�B���O���鏤�i�ŁA�l�i�������ł���A

���鏤�i�́A�Ǝ��̓����������A���ЂɂȂ����̂�A���Ђƈ�������̂Â���ŗ��v���m�ۂ��Ă���A���������l�X�Ȏ��Ƃ̃X�^�C������̉Ɠd���[�J���ɋ�������B

�@�������肪���������̎���́A���܂ł̓d�@�J�A���̑g���Ɖ�Ђ̊W�ł���Ă��ꂽ�B�������A�O���[�o�������A���肪�O����ƂɂȂ�ƁA�J���҂̒������ɒ[�ɈႤ�B�܂��A�g�����i�����������ő����邽�߁A���i�R�X�g�������B

�@�����������̌��ő�����C�O���i�ƁA�����Ő��Y���鏤�i�ł́A�R�X�g�I�ɂ͍���Ȃ��Ȃ����B���{�̊e���[�J�͕K���ɓw�͂������A����gGive

up�h�ƂȂ����B

���̌��ʁA�n���ɓW�J�����H��͌����ݕ��ɒǂ����܂ꂽ�B�����Ċ�Ƃ͐����c��������āA�t�ɊC�O�ɐi�o���A�C�O���Y�������i�������A��悤�ɂȂ����B

��Ǝ��̂̐����c���͂���ł����̂�������Ȃ��B

�@�������A�J���҂͍H�ꂪ������A�d���������Ȃ�B�d���������Ȃ�A�ސE���邩�A���̎��Ə�Ɉړ����邵���Ȃ��B�ړ����Ă������ɍ����d���͂����ȒP�Ɍ�����Ȃ��B������A��Ђ͎d�����Ȃ����Ƃ�O�ʂɏo���āA�ސE�𔗂�B

���������p�����I�����܂ł́A����̘b�ł���A���ɉ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B

�@�����A�w���ƕ���H��̎��́i���x�j�Ɍ����������ɂ���Ƃ�����ǂ����낤���H�x

�@�Ɠd���[�J�͂����ȏ��i�Y�E�̔����Ă���B���ƕ��ɂ���āA�ׂ��Ă���Ƃ���ƁA�Ԏ��̎��ƕ�������B���ƕ����ƂɁA���S�ɓƗ��̎Z���ŁA�ׂ��Ă��鎖�ƕ��͂���Ȃ�̋������o�����A�ׂ������Ȃ��A�Ԏ��̎��ƕ��͋��������ꑊ���̕������o�Ȃ��Ƃ������x�ʼn^�p����A�n���̍H��͈��������ɂȂ邪�A�n���ł͐������邱�Ƃ��ł���B��������ƁA�H��͌o�c�����藧���A�J���҂̉��ق����Ȃ��ėǂ��B

�ǂ��܂Œ����������邩�͂��̍H��⎖�ƕ��̎��͂ł���A�w�͎���Ƃ�������B���������Ă��A���藧���Ȃ��Ȃ�A���̎��Ƃ͕����邵���Ȃ��B

�@�]�k�ɂȂ邪�A���{�d�Y�Ƃ������[�^�̉�Ђ͊C�O���Y�����Ă��邪�A���{�ł����Y���Ă���B���[�^�ׂ͖����Ȃ��A�͂ꂽ���i���Ƃ����̂��A��]�ł������B���̃��[�^�Ō��C�Ɍo�c���Ă���B����A����ɐL�тĂ���B

����͉i��В��̗D�ꂽ���o�Ɛq��łȂ��w�͂Ōo�c���Ă��邩�炾�B

Panasonic�̎Ј��́A�g�����͂ǂ��̎��Ə�ł���ꗥ�A�����ɂȂ��Ă���B�����̍������m�����Ă��āA�������]��������Ă���͂��ł���B���͎��Ə�̌o�c�Ɍ������������̌n�ɏĂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�ꗥ����{�Ƃ���A����Ɍ��������R�X�g�Ƃ����_�Ŗ���������B���̌��ʁA���Ə�͎��X�ƌo�c�j������J��Ԃ����ƂɂȂ�B���̌��ʁA�����Ɏc��H��⎖�Ə�͂Ȃ��Ȃ��Ă䂭�B

�@�����͉����邪�A���Ƃ����݂Ƃǂ܂��Ďd���𑱂���I����Panasonic�̎Ј��ł��߂鎖�Ə�ő傫���������قȂ�A��������R�ƔF�߂邱�Ƃ��K�v���I

�@��������A���́A���������ł����Ă��A���Ə���̑S�����^���ɂȂ��Ēm�b���o�������A�撣��A���������A�������オ��Ƃ����d�g�݂Â�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�@�{�Ђ����Ə�̌o�c�Ɍ��o���������A���Ə꒷�͊��S�ȓƗ���Ђ̎В��Ɠ��������Ōo�c�����邱�Ƃ������c����������V�������ƕ����łȂ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B

���O�����A���ƕ����ɖ߂��Ă��Ӗ����Ȃ��B���ꂪ���S����Ɨ��o�c�̎p�ł���B

���Ə꒷�͎В����̂��̂ł���A�o�c�̑S�ӔC���B�Ԏ��Ȃ玩��̋����͕ԏサ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���Ə꒷�ƁA�����ɓ����Ј�����ۂƂȂ��āA���v�̊m�ۂɓw�͂��Ȃ���ΐ����c��Ȃ��B�_���Ȃ���U���邵���Ȃ��̂ł���B

�@���́A���ɂ݂͐��Ă��鎖�ƕ�������A���̋t�ɑ�Ԏ��̎��ƕ�������B�������A�S�ЂŌ���A�Ԏ��ł���ꍇ�ł��A���̒������x�����Ă���B������l����������邽�߂ɁA�����ސE�Ȃǂ𔗂�B�������������ł͂Ȃ��A���̎��Ə�̌o�c�ɉ����������̌n�ɂ��邱�Ƃ�����B

��������A���̂ɓ����Ј��͖{�C�ɂȂ炴��Ȃ��B�^���ɂȂ��ē����B���Ə꒷�͑S�ӔC�������Ă���̂ŁA���������Ď��g�ށB

���ꂪ�K�V���n�Ǝ҂�����ꂽ�u����ӔC�o�c�v�̎p�̂͂��ł���B

�l�Ԃ́A���𐳂����t�B�[�h�o�b�N���Ă��A�������͂�����B�����łȂ���ʂ�ܓ��ɐZ��������ԂɂȂ�B

�������C�����A���Y�̋��ɂ̎p�Ƃ��Ċm�������������Y���C�����āA���������

��ւ����悤�ɁA�g���Ɖ�Ђ̊W����ƌo�c�̎��͂ɂ����������`�Ԃɕς�����悤�ȏ_���������邱�Ƃ�����B

|

3��24���i���j

�w�����d�����@�āx�͌�ނ���̂��H

�����}�͓d�͋ƊE�Ɛ킦��̂��A�i�삷��̂��H

�@���{�͓d�C���Y�ݏo���i���d�j��ЂƁA�d�C��͂���i���z�d�j��Ђ���̂ɂȂ��Ă���B�������A���{��9�̒n��u���b�N�ɕ����Ă���B

�k����k�C���A���k�A�����A�����A�k���A���A�����A�l���A��B�A�̂X�d�͉�ЂŁA����ɉ�����������10�d�͉�ЂƂȂ�B�����̓d�͉�Ђ�@����́A�w��ʓd�C���Ǝҁx�ƌĂԁB

�@����ł́A�����ʂƈ����ʂ�����B

�����ʂ́A�n��̓d�͂̎��v�ʂɉ����Ĕ��d�A���d�A�z�d����Ƃ����d�C���Ǝ҂��炷��Ύ��Ƃ����₷���A�o�c�����肷��B����������ƓƐ��Ƃ̌`�Ԃł���B�n��ɋ������肪���Ȃ��̂ŁA�D������ɂł���B�����d�C���Ɩ@�ŁA�d�C�g�p������A���Ə�K���������Ď����܂��Ă���B

�������A�������Ȃ��Ƃ���ɔ��W��i�����Ȃ��B�܂��A�K��������A�����Ƃ�A���}��A�n��Ƃ̖������͂т��邱�Ƃ��悭����B

���Ăł�1990�N��ɁA�w�d�͂̎��R���x�ɂ�蔭���d���������ꂽ�B����ɂ��A�d�C����ҁi���v�Ɓj�͈����d�͉�Ђ���d�C�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B

�d�C���Ǝҁi���d��Ёj�����d�R�X�g�������ɉ����邩�̓w�͂����邱�ƂɂȂ�B

�������Ȃ��ƁA�V������������̔��d��Ђɕ����邱�ƂɂȂ�B���ʂƂ��āA�d�C�����������邱�ƂɂȂ���B

����ɑ��Ĕ��Θ_�҂́A�d�͂̈��苟���̂��߂ɁA���R���͗ǂ��Ȃ��Ƃ����B���R���ɂ���āA��d���p�����邱�ƂɂȂ�Ƃ����b�������o���B�m���ɁA���{�͑�ϓd�C�̈��苟�����i��ł��鍑���Ǝv���B�������A�����������̈ȗ��A���̐_�b�����Ă��܂����B

�B���܂ł͔��d����Ƒ��d���傪�ꏏ�����ɃR�X�g�v�Z����Ă���̂ŁA�O������͕�����Ȃ���ԂɂȂ��Ă����B���������A�o�c���Ԃ��悭�����邱�ƂɂȂ�B

�@���q�͔��d�́A�R��������ƌ����邪�A���ꂩ�珫�����������ƌ����ƁA�K�����������͌����Ȃ��B���E�����������݂Ɍ������Ă��钆�ŁA�E�����R���͍���A�������邱�Ƃ��\�z����Ă���B

�@����ɁA���d��̕��ː��p���������A���̌�̕ۊǂ̕��@�Ȃǂ͊e���ł܂��܂��ŁA�����N�ȏ�Ƃ����ۊNJ��ԁA���̊Ǘ����l����Ƃǂꂾ���̃R�X�g��������v��m��Ȃ��B�����̔��d�R�X�g�́A���ː��p�����̏�����Ǘ��R�X�g���\���Z�����Ă��Ȃ��B

�@�y�ϓI�Șb�Ƃ��āA���q�͔��d�����R���J�X�̔R�����ď������č������B�F�Ƃ�������Ȍ��q�F�ōēx�R�₷�Ƃ����j�R���T�C�N���̘b������A���₠�����Ƃ���������������������Ȃ��B�������B�F�w����x�Ƃ������O�������Ƃ�����͂��B

�@��ʓI�Ȍ��q�F�͌y���F�Ƃ����������g���Ă���B�y���F�͌��q�F����M�G�l���M�[�����o�����߁i��������ς���ΔR���_���p���邽�߁j�ɐ��i���ʂ̐��j���g���Ă���B

�@���͏��C�ɂȂ邱�Ƃŏ����M��R���_����D���A�R���͈��̉��x�ɕۂ���āA���̏��C�ŏ��C�^�[�r�����Ĕ��d����B���̂�����̓����́A�R���_�̃E��������o����ː��̑��x���������铭��������B������g��Ȃ��R���_��ۊǂ���ꏊ�Ƃ��Đ���Z�����v�[���̒��ɔR���_�����Ă���B

�@�w����x�͐����p�ނƌ����ނɎg�������q�F�ł͂Ȃ��B���̑���ɁA�����i�g�����E�����g���B�����i�g�����E����93�x�ŗn���n�߁A833�x�ŕ�������B�����i�g�����E���͐��Ɣ�������Ǝ_�����Đ��f�������ϊ댯�ȕ����ł���B

�@�i�g�����E�����g�����ƂŁA�y���F�ŕ��ː��p�����Ƃ��Đ��܂��E����238�Ƃ����R���J�X��R�₷���Ƃ��ł��A���ː��p���������Ȃ��ł���B

�@���������܂�Ȃ��Ƃ������ƂŁA�j�R���T�C�N���i�v���T�[�}���j�ƌĂсA�r���𗁂т��̂ł��邪�A�Z�p�I�ɓ���Đ��E���ł������������͂Ȃ��B

�@���ꂪ�w����x�ł���B�w����̒m�b�x�Ƃ������t���邪�A�N�����j�R���p�������o���Ȃ��ŁA�G�l���M�[�������o���邷�����m�b���ƌ������ƂŁw����x�Ɩ��������̂��Ǝv����B���̒��ɂ����������܂��b�͂���̂��낤���H

���s����ƁA��ɂ����Ȃ��Ɏ���邱�ƂɂȂ�B

�@�b�����d�����ɖ߂��B

�@�����V���ɂ��A�����}����Ť����܂Łu�d�͉�Ђ��瑗�z�d�����藣���u�����d�����v�Ȃǂ̓d�͉��v���������ɂ��铮�����o�Ă����ƕ��Ă���B�w�i�͓d�͋ƊE�̒�R������A�����}�����ʼn��v�������߂������B�ƂȂ��Ă���B

�@���{��3����{�ɂ܂Ƃ߂����v�Ăł́A�����d�������u18�N�`20�N���߂ǂɎ��{����v�Ƃ��āA���̊֘A�@�Ă��u15�N�ʏ퍑��ɒ�o����v�Ƃ͂����菑�����B

�@�����A�����}�̌o�ώY�ƕ���Ȃǂ̍�������Łu�����Ȃǂ̏����̓d���\����������Ȃ����͌��߂��Ȃ��v�Ƃ̔������������B

�@�����}�͏T���ɐ����R�c��Ƒ�������J���ĉ��߂ċc�_����\��ŁA����ɕ\�����ς��\��������B

�@�������o�āA�����ɂ��t�c���肳��錩�ʂ����B�w�i�ɂ͋Ɛт��������Ă���

�d�͋ƊE�ւ́u�z���v������B�d�̓V�X�e���Ɋւ��鏬�ψ���̑D�c���ψ����́u�d�͉�Ђ̗̑͂�����Ă��鎞�ɕ���������̂͂���Ɏ�߂邱�ƂɂȂ�Ȃ����A�Ƃ����c�_���������v�Ɩ������B

�@�d�͂̔����d�����͓d�̓V�X�e���̎��R���Ƃ������v�ł���A���Y�҂̗��ꂩ�����Ҏ哱�̗���ɓd�͂Ɏ��R����}��Ƃ������v�ł���B���R�A�����̓d�͉�Ђ͂��̉��v�Œɂ݂��͂����B

�@�������A���v�Ƃ͂����������̂ł���A��������z���邱�ƂŁA����Ȃ锭�W���ł���B

�@���S�[JR�A�d�d���Ё[NTT�A�ȂǑ唽�����������A���͊e�З��X�ƌo�c���Ă���B

�d�͂��������ʂł��闝�R�͂Ȃ��B |

3��20���i���j

�u���ƌ����v�Ȃ��e�F

�傫�������o�����ĉғ��̗���

�@�A�x�m�~�N�X���Ƃ����~���U����ɂ��A�����͘A���l�オ�肵�Ă���B�����}�����ɑ���x�������㏸�̈�r�ƂȂ��Ă���B

���̂܂܂ł͉Ă̎Q�c���I���ŎQ�@�͎����}�Ŗ��ߐs������邩������Ȃ��B

�i�C���ǂ��Ȃ�A���̒��Ɋ��C���߂邱�Ƃ͑劽�}�ł���B

�������A����͂���Ƃ��āA�����ȉۑ肪�R�ς��Ă���B

���̈�������{��k�Ђ̕����ƁA�Ôg�ɂ�镟���������̂̏I���ł���B

�k�Е����ɖ����肽���z�̌����������ڔ������̏�ԂɂȂ��Ă���B������������������̌�̕����ł���B

�@�����A�����̗�p�V�X�e������~���āA��p�s�\�ɂȂ����Ƃ����j���[�X�����ꂽ�B���̔��\���܂����Ă��x�ꂽ���ƂŃW���[�i���Y���������ł���B

�d���Ղ̃g���u���̂悤�����A���������ʏ�i�����j�̃g���u���ʼnE���������邱�Ƃ͂Ȃ��B�����̓l�Y�~��C�̂悤���B�����̂悤�ɑΉ�����Ύ��܂�B

�@�����ň�Ԗ��ɂȂ�̂́A��펞�ɋN�������̑Ή�����펖�Ԃ̒��őΉ��ł��邩�ǂ����ł���B

�w��펞�ɉ����N���邩�x�������ɑz�肵�āA���̑Ή����ł��Ȃ��ƍ���̎��̂̓�̕��ɂȂ�B�����������Ƃ��͂����Ăł���̂ł��낤���H

3��20���A�����V����3�y�[�W�Ɂu���ƌ����Ȃ��e�F�v�Ƃ����L�����ڂ��Ă���B

��ь����@�V��̎{�s����~�߂��ƂȂ��Ă���B

�����āA���q�͋K���ψ��̓c���r��ψ����̔����̕ω����L����Ă���B

�q1��23���̔����r

��т�����O�����͂ł��Ȃ��B�������Ȃ���9���܂ʼn^�]���邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��B

�q3��19���̔����r

�@���x�����܂����������߂ɂ́A�V��������o�����炷����~�ł͂Ȃ��āA���̒�������̎��_�őΉ��ł��Ă��邱�Ƃ��m�F����B

�傫���������e���ω����Ă���B�v�͑�т͉ғ��������邱�Ƃ�F�߂���e���B

7���Ɏ{�s����������̐V���S��ɂ��āA��ь�����9���̒�������ȍ~�Ƃ����B�ď�̓d�͕s���ɑΉ����邽�߂ɑ�ь������~�߂Ȃ��ŏ��肽���Ƃ������d�͂̈��͂������������̂Ǝv����B

�@����̂܂܂ŁA��ь����t�߂ő�n�k���N���Ă����S�ł���Ό��\���Ǝv���B

���f�w���߂��ɂ���A�ǂ����ׂ�ƌ����̍\���f����悤�ɒf�w�������Ă���Ƃ܂Ō����Ă���B�������������ȕ~�n�Ɍ��q�F�������Ă���B

�@�Ȃ��A����Ȋ댯�ȏꏊ�Ɍ�����ݒu�����̂��H

����͌�����ݒu����ɂ́A�ꏊ��T���āA�n���̗������Ƃ��Ƃ��K�v�ł��邪�A�n���̎^������i�K�܂ŗ���ƁA������߂肪�ł��Ȃ��قǂ����ȏ����⎑���̓��������Ă���B

������ݒu�ꏊ�����܂��Ă���A���f�w���������Ă��A���Ƃ����ꂪ�댯�Ȋ��f�w�ł͂Ȃ��Ƃ�����t���̗����Ō�������悤�Ƃ���B

�@��������邽�߂ɂ͓d�͉�Ђ͎x�����}��n�������̂�W�@�ւɑ��z�̊�t��x�����₢���Ȏx�����M���āA�����ӂ����w�͂�����B

����Ӗ��ŁA����́i���Ȃ����Ƃ�댯�ȉ����𐄐i���邽�߂ɂ́j���R��

�U�镑�����Ǝv���B

�@�������A���ƁA���q�͔��d���̌��݂�A�^�]�Ɋւ��Ă͂����������͂�A���ӂ����������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�����{��k�ЂŁA��X�͎��R�̗͂̑傫���ƁA�l�̗͂̂͂��Ȃ��⏬�������v���m�����͂��ł���B���̋��P��k�Ќ�A��2�N�ł����Y��悤�Ƃ��Ă���B

�w10���ȏ�̒Ôg�͗��Ȃ��v�Ƃ�������ȑz��ɂ��A������ݒu���A20m�̒Ôg�ɏP��ꂽ���������͖��c�ɔj�ꂽ�B

�����Ƃ���Ɍ��������݂���ΒÔg�̔�Q�͑S���S�z����Ȃ��B

�������A�Η͔��d�������������ׂĊC�ݐ��Ɍ��݂��Ă���B

���̗��R�́A���q�͔��d����Η͔��d���͕�����Ƃ����傫�Ȋ�i�����j�ɑ�ʂ̐������ĉߔM���C���₷���ƂŁA�������͂���}���ɐ^��ɂ��邱�ƂŁA�^�[�r���ɉ�]�͂ݏo���B

��ʂ̐��͊C�����g���B���Ȃ킿�C�ɋ߂����������B�����ĊC�ʂ���ł��邾��

�����Ȃ��ꏊ�̕����C�������ݏグ��̂ɗv����d�C���v��Ȃ��B

�v�́A���d���̏����ŏ����d�͂������邱�ƁB���ꂪ���d���̔��d�����̌���ɂȂ�B���d���������߂邽�߂ɁA�C�ʂɂł��邾���߂���Ԃ����z�Ȃ̂ł���B

�@����ŒÔg�ɑ�������Ƃ��āA���鍂�����K�v�ł���A���������͂�����P�O���Ƃ����̂ł���B�Ȃ��P�O���Ƃ����̂��H

�@�����d�͂̌������͉ߋ��A���j�ׂ�ƁA10������Ôg�͂��Ȃ������Ƃ����j�����f���Č�����������B

�@�������A�l�ނ̗��j�ɍڂ��Ă��Ȃ����Ƃ͋N���Ȃ��Ƃ����ۏ͑S���Ȃ��B�l�ނ̗��j�͒n���̗��j���炷��A�ق�̈�u���B

�@�m���I�ɏ��Ȃ���������Ȃ����A�L�j�ȗ�����Ƃ����o�����́A���N���邩������Ȃ����K���N����B��X�̑z������邱�Ƃ͋N����̂ł���B

�@�z��O�̂��Ƃ��N���Ă��A�Ή��ł��邱�Ƃ����߂���B

�@���ꂪ���q�͂𗘗p�����ň�ԏd�v�Ȃ��Ƃł���A���q�͔��d���̈��S�̌��_���Ǝv���B�����Ȃ�z��O�̏o�������N���Ă��A�ݔ����j��Ă��A���S�ɏI���ł���Ƃ��邱�Ƃ��K�{�ł���B���ꂪ�o�ϓI�ɍ������ǂ����͕ʖ��ŁA�������ꂪ�o���Ȃ̂Ȃ猴���͉ғ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���ꂪ����̕����������̂Ŋw���Ƃ��B

�����ɑΉ��ł��Ȃ���A�����͌��݂��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�������A���E�ꌵ�������S������A������N���A����ĉғ�������Ƃ����������n�܂��Ă���B

���E�ꌵ����������S���Ƃ����̂̓i���Z���X�ł���B

�Ȃ��Ȃ�A���{�͐��E��A�n�k��������������ł���B

�@�C�O���s���Ēn�k�ɂ������A�n�k���ȂǕ��������Ƃ͂Ȃ��B���{�ɂ���Ζ����̂悤�Ƀe���r�Œn�k������B

�@����͓��{���n�k�I�Ɏ�X�����ĕϓ����Ă��邩��ł���B3�v���[�g�����{�ߊC�ɑ��݂��A���ꂪ��ɓ����Ă���B�n�k�G�l���M�[����ɒ~�ς���Ă���B�����Ė����̊��f�w�����݂���B

�@

�@�����������͐��E���ɓ��{�����Ȃ��B�A�����J�嗤��k������100���N�ȏ���n�k�ϓ��������Ȃ��Ƃ����n�k�I�ɌÂ��n�Ղ����݂���B

�@����ɔ�ׂē��{�̒n�k��1���N�A10���N�Ƃ����X�͊��Ōォ�琶�܂ꂽ�n�w�ɂȂ��Ă����B�n�k�I�ɂ͎Ⴂ�n�ՂȂ̂ł���B

�@���������s����Ȓn�Ղ̏�ɁA���{�̌��q�͔��d���͌��݂��Ă���̂ł���B

�@���E��s����Ȓn�Ղ̏�ɁA�����琢�E�ꌵ�������S��̌��q�͔��d�������݂��Ă��A����͐��E����S�Ƃ͌����Ȃ��B�܂��A���E�̈��S�����������A���S���Ƃ������Ȃ��B

�@�������A�����}�͌����̍ĉғ��Ɍ����đ傫���ǂ��n�߂Ă����B

���R�G�l���M�[�̊J���A���i�Ȃǂ̐��́A�������܂蕷����Ȃ��Ȃ����B

�����d�����̊|�������������Ȃ��Ă����B���̓��ɏ����Ă��܂��A�]���ʂ�̂X�d�͉�Ђ������d��S������̂��낤�B

����}�͌����[�����f���āA�w�����^�����A�����x�ŎQ�@�I����킦�����B

�����O�ꂷ��A�Ă̎Q�@�I���̑傫�ȑΗ����ɂȂ�B

�@���̐����߁A���i�����˔\�ʼn������ꂽ����͊��S�ɕ���B

��ь����╟�䌧�ɂ��鑽���̌����̈�����̂��N�����A�A���������āA���X�Ɣ�������˔\�R��ɂȂ�A���i�Ή����͊m���ɋN����B���S�N�A����N�Ɣ��i�̐����g���Ȃ��Ȃ�A�������Ԃ������Ȃ��Ȃ�B

���������댯���𐳂������ɂ߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������I |

�R���P�X���i�j

�w���̕��������j�x��ǂ��

PHP������

��c�����@��

�艿�i�{��1700�~+�Łj

�@�����{��k�Ђ��N���āA��2�N���o�߂����B���̐k�Ђ̗l�q�͍����ɋL���Ƃ���

�c���Ă���B�����͈ɐ��p�ɕ����ԓ��ԉ�ɓn��A�t�O������H�ׂɍs������

�m���������k�ɑ����m�����H�𑖂��Ă����B���̍Œ��ɃJ�[���W�I�ɋً}�n�k�x��̂������܂��������苿�����B�����Ɍ������A���H�̕Б��ɊāA�J�[���W�I�����Ƃ���A���k�n�����k���Ƃ������Ƃ������B�����ă}�O�j�`���[�h��8�D�E�E�Ƃ����ٔ������A�i�E���X�̐������������B

�@�Ԃ����ւ����̂ŁA�V�Ԃ̂Ȃ炵�^�]�����˂Ă̗��s�������B

���̎Ԃɂ͒n�f�W�e���r���t���Ă���̂ŁA�e���r�����Ȃ���Ăё���o�����B

��m�������ԓ��̓�[�A�L�uIC�ō~��A��ʓ��H�𑖂�A�t��`�t�F���[�^�[�~�i���ɒ������B���̍��A�Ôg�����ɕ�������n�߂��B���ԏꂪ�C�݂̐����̋����ɂ���A�C���͂Q���������Ȃ��B�d���Ȃ��A�����ɒ��Ԃ��āA�D�ɏ�荞��œ��ԉ�ɓn�����B

�@�z�e���ɒ����āA�e���r������Ƒ�Ôg���P���A�Ƃ��Ղ��Ղ������A��������̂�������Ă���f����`���Ă���B

�@�ӂƁA�����̎Ԃ��C�̂������ɒ��Ԃ������Ƃ��v���o���A���v���ƐS�z�������Ƃ��o���Ă���B�K���A�ɐ��p�ɖڗ������C�ʏ㏸���Ȃ��Ď��Ȃ����B

�@�t�O���������\�������A���̖��킢���n�k�ƒÔg�̃C���p�N�g���傫�������B

�@�����ɋA���A������������ϐ[���ȏɊׂ�A�R���_�̉��x�㏸�������Ă���Ƃ����j���[�X�������B

�@���̌�A�������̂ɂ��Ă͂����Ȗ{��ǂ��������A����̖{�͌���ɋ����킹���l�X�̐��̐������A���̎�ނ����ɋL���ɂ��Ă���Ƃ���ɁA����̐ؔ���������Ɏ��悤�ɕ�����B

�@���҂��l���ď��������̂ł͂Ȃ��A�h�L�������^���[�ł���A��������Ղȃh�L�������^���[�h���}�Ƃ͌��������Ȃ��̂�i���Ă���B

�@�����ĉғ��������������o���C�z�������n�߂��B

��X�͖{���ɕ����������̌������m�肵�A�Ĕ��h�~�ɐ������Ă���̂��A�܂������������q�͔��d�͈��S�Ȃ̂��A�ɂ��ėǂ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���{�͍H�Ɨ����ł���A����̓G�l���M�[��ʏ�����Ӗ�����B

������~�œd�͕s��������A�����̍ĉғ��R�̂悤�Ɍ��ɂ���l���V�����ő����Ă����B

�@�A�x�m�~�N�X�����������A�i�C�̍��g������������������悤�ɂȂ�A�����}�����͏����ɓ����Ă���悤�Ɍ�����B���{���{���ɂ��������ɐi��ł���Ƃ���Ό��\�Ȃ��Ƃ��B

�@�������A������ƌ����āA�����������̂̌����ƍĔ��h�~���ǂ��������邩�͕ʖ��ł���B

�@�����A���q�͂͑��̃G�l���M�[�Ƃ͑S�����i���Ⴄ���Ƃ��悭�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�E�����R�������q�j����ۂɏo���c��ȔM�𗘗p���āA����������B���̏��C���^�[�r���ɑ���A��]�͂ɕς��āA���d�@���B���C���^�[�r�����A���̎������d�@�ɂȂ����Ă���A���̎d�g�݂͉Η͔��d�ƑS�������ł���B�M��d�C�G�l���M�[�ɕς���ɂ͂��̕��@����ԗ��ɂ��Ȃ��Ă���B

�@���ɁA�����̑f�q�Ȃǂ��g���A�M�G�l���M�[��d�C�ɕϊ�����f�q�����邪�A��d�͂d����悤�ȑ�K�͂ȑ��u�͑���Ȃ��B

�@���́w���C�ݏo���M�����ɋ��߂邩�x�ł���B

�ΒY�A�d���A�V�R�K�X�Ȃǂ̎��R�G�l���M�[�ɗ��邩�A�E�����̌��q����M�ɗ��邩�ł���B

�@�w�M�x�Ƃ����_�ł͑S�������ł��邪�A���R�G�l���M�[�͂��ׂĒY�f�Ɛ��f�̌��������Y�����f���q���A�R�Ă��邱�Ƃŋ�C���̎_�f�ƌ������ĒY�_�K�X�Ɛ��ɂȂ�B���̍ۂ̔R�Ăɂ��M�𗘗p���Ă���B����͐l�ނ��n��ɔ������Ă���A���g���A�𗘗p���邱�Ƃ��o���������N�H�ȏ�O�������Ă������ƂƂł���B

�@�R����Ƃ������Ƃ́A�w�R������̂����邱�Ɓx�A�w�_�f�����邱�Ɓx�A�w�R���������x�ȏ�ɕۂ���邱�Ɓx�A����3�̏����������ď��߂ĕ��͔R����B������t��3�̏����̈����菜���Ή͏�����B

�@�Η͔��d�������ɔ������Ă��A3�̏����̈�������Ȃ�Ύ��R�ɒ�����B

���q�͂͂����͂����Ȃ��B�E�����R���_�͎�����ː����o�������Ă���B���̕��ː����R���_�̒��̑��̃E�������q�ɓ�����Ό��q�j���������B��̌��q�����̌��q�ɓ�����A����ɂ�蓖���������q���j���邱�ƂŁA����ɑ����̕��ː����o���ƁA�l�Y�~�Z���ɕ��ː��͑����Ă䂭�B����͌��q�j���h���h���i�s���邱�Ƃ��Ӗ�����B�j���N����ƁA���ʁi�d���j���킸���Ɍ���B���̎��ʌ������j����̔M�Ƃ��Ĕ�������B

�ȑO�ɏ������Ƃ���AE=�i���ʌ������j�~������2��

�Ƃ����c��ȔM���o���B

�@�E�����R�������邾���ŁA�R���_���̂����M����B�R���_���W�߂�ƁA���q�j�����������������ꋐ��ȔM�ƂȂ�B���̏�Ԃ��w�ՊE��ԁx�Ƃ����B

�ՊE��ԂɂȂ��Ă��Ȃ��Ă��A�펞�M���o�������Ă���̂ŁA�R���_�͐����͂����v�[���ɐZ���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̐��́w��₷��p�x�ƁA���̎��傫�ȓ����ł���w���ː����Ղ��p�x������B���̐��̎���2�̍�p�����܂��g���ĔR���_�����Ă���B���d����ۂ͔R���_���i�[�e��Ɉڂ��ւ���B

�����A�b�����Ɉ�ꂽ�̂Ō��ɖ߂��B

�@�v�́A�E�����R���_�͐��ɐZ���ė�₵�����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B

���d���̘F�S�ɂ���ꍇ�́A�܂��ً}��~����B�ՊE��Ԃ��~�߂�B���̌�̌��q�j�̕���M���₵������A����ɔ��M�ʂ��������Ă䂭�B�������A��₵�������Ƃ͔R���_������ȏ�A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@������A��p���u���̏Ⴕ����A�����R��Ė����Ȃ�E�����R���_���ނ��o���ɂȂ�A�����Ղ��Ă������ː��������Ȃ莩�Ȕ��M�Ńh���h�����x���㏸���āA���ɂ͔R���_���n���郁���g�_�E���Ɏ���B

�����Ȃ�Α�ʂ̕��ː��������܂��U�炳��Đl���߂Â��Ȃ��Ȃ�B

�����A�F�S���������Ă�����A4���@�̔R���_�����^���N�ɒn�k�Ńq�r�⌊���J���Đ����R��Ă��܂��Ă�����A�����������̂��Ȃ���ԂŁA�����g�_�E�����N����B����������ԂɂȂ��Ă�����A�߂��̍�Ǝ҂͂��ׂĎ��Ɏ����Ă���B�܂�������d�������˔\���������ƈ��͑ޔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ȃ�ƌ��q�F���Ǘ��ł��Ȃ��Ȃ�A��p���~�܂�B����͕�����ꌴ���Ɠ����^���ɂȂ�B

��ʂ̕��ː������X�Ƌ߂��̔��d���ŏ����|���̂悤�ɐi�s���A���k�n���͂������֓��n���A��s�������Z�܂�Ȃ��Ȃ�\�����������B

���{��3�ɕ��f����A���Ƃ����߂�n��͖k�C���A���A��B�E�l�������ɂȂ�

���ˍۂ܂ōs�����̂ł���B�����Ȃ�Γ��{���͂������̑̂��Ȃ��Ȃ��Ȃ������낤�B��������Ƃ����ݗ��߂��̂͂�͂茻��ō�Ƃɓ��������l�����ł���B

�@����������@�����������ŋN���Ă����B

�ڂ������Ƃ͖{����ǂ�Œ����������A��ǂ̉��l�͏\������B

�ȉ��A��c����́w�܂������x�Ɓw���Ƃ����x�̈ꕔ�����Љ��B

�܂�����

�@�����̌����Ȃ������m�푈�����A��s�Z�p�̏K������U�P���̌���������ƂȂ����Ւn�ɗ����q�͔��d���ŋN�����ߌ��A��]�ƈÈł̒��Ō��q�F�����̂����ׂ̒������䎺�ɂƂǂ܂����j�����̐킢�͂��ʂĂ�Ƃ��Ȃ��������B

����̉^�����낤�����A�Ȃ��ނ�͓��݂Ƃǂ܂�A�����ĈÈłɌ������ĉ��x���˓������̂��B�ނ�͎��̕��ɗ����Ă����B

�@����͎���̎��̕��ł������Ɠ����ɁA���ƂƋ��y�����̎��̕��ł��������B

����Ȏ��Ԃɒ��ʂ����Ƃ��A�l�͉����v���A�ǂ��s������̂��H

�͋y���傫�ȕ��˔\��Q���������B�������A�y�d��ŁA���q�F�i�[�e�픚���ɂ����˔\��U�Ƃ����ň��̎��Ԃ͉�����ꂽ�B

�{���͌����̐����₤���̂ł͂Ȃ��B

�����āA�����Ɏ^�����A�����Ƃ���������_�ɓ��ݍ��܂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����Ɏ^�����A�����̃C�f�I���M�[����̎��_�ł́A�ނ炪����q���ē������l�Ƃ��Ă̈Ӗ����t�Ɍ����ɂ����Ȃ邩��ł���B

�{���͋g�c���Y�Ƃ����j�̂��ƁA�Ō�܂ł�����߂邱�ƂȂ��A�g�����Ƌ��y���Ɋт���đs��ȓ�����W�J�����l�����̕���ł���A

�I����

��ނ𑱂��Ȃ���A���̌������̂��l�X�Ȗʂő����̋��P���㐢�ɗ^�������Ƃ����߂ĒɊ������B����͒P�Ɍ��q�͂̐��E�����ɂƂǂ܂炸�A�l�X�ȕ���ɋ��ʂ���x��ł���Ǝv���B

����ŕ������������̐l�X�̓����Ɍh�ӂ�\����Ƌ��ɁA�킽���͂�͂肱���h�����Ȃ��������{�̐����ƁA�����A�����d�ͥ�����X�̌��q�̓G�l���M�[���Ǘ��A���i����l�X�́u���S�v�Ɏv����v������Ȃ������B

���̎��̂�h���Ō�̃`�����X�́A����2�x�������Ǝv���B

���̍ő�̂��̂ͤ9.11�e����2001�N9��11���ł���B���߂Č����܂ł��Ȃ����A���S�������ē�d�A�O�d�ɖh��菄�炵�Ă��錴���̓G�́u���R�ЊQ�v�Ɓu�e���v�ł���B

����̕�����ꌴ���̎��̂̍ő�̗v���ƂȂ����C�ʂ���10���[�g���Ƃ��������ɑ���ߐM�́A���̒��̎��R�ЊQ�ɑ�����̂��B

�u�܂���10���[�g������Ôg�͉�����킯���Ȃ��v���̎v�����݂ɂ́A�ߋ���N�ɂ킽���āA���������̗��l�ʂ���u����ȑ�Ôg���P�������Ƃ��Ȃ��v�Ƃ������R�ɑ���u����i���Ȃǂ�j�v����������A�u�Â��v������ɂ���B

�������A���R�ЊQ���ߋ��̍ЊQ�́u�͈͓��v�ɏI���Ƃ����ۏ͑S���Ȃ��B

����͐l�Ԃ̏���ȉ��߁A�v�����݂ɂ����Ȃ��B

����͐l�Ԃ̎��R�ɑ���遂�Ƃ������邾�낤�B

����遂�Ɍx����炵���̂��A���̃I�T�}�E�r���E���f�B���ɂ��9.11�e���������Ǝv���B�r���E���f�B���͎��R�ЊQ�Ƃ͑S���W���Ȃ��B�ނ��s�����̂̓e���ł���B

�\�z�����K�͂̃e���́A�����ɑ���ł��傫�ȋ��Ђł��邱�Ƃ�l�X�ɒm�炵�߂��̂ł���B

1992�N�A���q�͈��S�ψ���́w30���ȏ�̒����Ԃ̑S�d���r���ɂ��āA�l������K�v�͂Ȃ��x�Ƃ��������܂Ƃ߁A���S�w�j�̉�����������Ă������Ƃ�20�N���2012�N�ɖ��炩�ɂȂ����B

�u���q�͈��S���m�ۂł��邩�ǂ����͌��ǂ̂Ƃ���A�l���ƒɊ����Ă���v����͌��q�͈��S�ψ���̔ǖڈψ�������������t�ŁA���̑�S���̖{����\���Ă�̂ł͂Ȃ����낤���B

�����āA����̐l�Ԃ����̕����ʂ�A���͂�U��i���������ɂ���āA�g�c������������u�`�F���m�u�C���~�P�O�v�Ƃ����ň��̎��Ԃ͂��肬��ʼn�����ꂽ�B

�������A�������𒆐S�ɉɂ͋C�̉����Ȃ�悤�ȔN�����K�v�Ȕ�Q�������炳��A���������̔�Ў҂��ꂵ��ł���B

����̕s�K�Ȍ����̎��̂́A�͂��炸������̓��{�l���A���Ă̓��{�l�Ɠ��l�̎g�����ƐӔC���������A����q���Ăł��B�R�ƕ����ɑΏ����Ă䂭���Ƃ������Ă��ꂽ�B |

3��12���i�j

�w�p�i�\�j�b�N�E�V���b�N�x��ǂ��

���|�t�H��

���Αב�

�艿�i�{��1300�~+�Łj

�@�����Ƃ����ԂɁA�t�A3���ɂȂ����B

���łɔ~�����J�ɂȂ�A�ꊦ�����Z���g�F�̉Ԃ��������ɍ炫�n�߂Ă���B

�����͓ޗǁA���厛�̓��̏C���i����ɂ��j�ŁA�u�������������܂Łv�ƌ����Ă���悤�ɁA���ꂩ��C��������オ��Ƌ��ɐS���e�ދG�߂ł��B

�@���āA���́w�p�i�\�j�b�N�E�V���b�N�x�Ƃ����V���b�L���O�Ȗ{���o�܂����B

�@���҂͈ȑO�A��x�A�����������̎Ј����C���ŋZ�p�Ј����C��S�����Ă������ɁA�u�t�Ƃ��ď��������Ƃ����闧�Αב����ŁA�\�j�[��p�i�\�j�b�N�ɑ�ϋ����������A��������̒������o���Ă�����ł��B

�@�p�i�\�j�b�N���^���鎖���A�A���`�p�i�\�j�b�N�ł��Ȃ����ł����A�ǂ��炩�Ƃ����Ǝ����̎咣���͂����莝������ŁA�p�i�\�j�b�N��\�j�[�߂Ė{�������Ă����l�ł��B

�@

�@�����������ł��̂ŁA��Ђ������Ȏ��͎^�������\���ɂȂ�܂����A����̂悤�ȑ̂��炭�ȃ\�j�[��V���[�v��p�i�\�j�b�N�ɑ��Ă͑����������\���ɂȂ��Ă��܂��B

�@���̂��Ƃ𗧐Ύ�������������Ă���悤�ŁA�ȑO�A���C�̍u�t�ɂ����������۔ނ������Ɍ��������t�́A�w���̂悤�ȕ��������u�t�ɌĂ�ŁA���Ȃ��͉�Ђ����ɂ܂�܂��A���f��������܂��x�Ƃ����C�������������B

�@���̎��A�����͔ނɁw�O���̕��̗����Ȍ�����A�����Ȉӌ��������Ă�����āA������ǂ������ɐ������������C�ł�������v�ł��A�S�u���Ȃ��������_���w�E���A���b�������x�Ɛ\���グ���B

�@�u�t�Ƃ��ĉ��������̂��A�����ƌ��������e�̘b�����҂����̂ł����A�A��r�I���₩�ȓ��e���������Ƃ��L�����Ă���B

�@���āA�w�p�i�\�j�b�N�E�V���b�N�x�Ƃ����{�͂ǂ��������e�Ȃ̂��H

�\���̃J�o�[�i���R�j�ɂ́A�w�����͂ȂH�x�ƃV���b�L���O�ȕ\��������B

�\���̗��ɂ́A����A����7�牭�~���̐Ԏ����v�サ���u�p�i�\�j�b�N�E�V���b�N�v�B���{�I�o�c�̏ے��ł���A���{���\���郁�[�J���������Ă��܂����̂͂Ȃ��Ȃ̂��B����͑n�ƎҁB�����K�V���ɔ����鍪���I���ƁA�x�d�Ȃ�o�c�҂̎���A�����ċZ�p�̗����傫����������헪�~�X�ɂ���B

20�N�ȏ�ɂ킽���ނ𑱂������҂ɂ��Ӑg�̃��|�[�g�ł���E�E�E

�܂��A���ʂɂ́A�����d�킪�u�ǂ����炫���̂��v�i�n�Ƃ̐��_�j��Y��Ă��܂��A�u�ǂ��������ׂ����v������������ʂ��A���݂̎p�������炵�����̂��ƍl���Ă���B���̂悤�ȏ����̎p���A�n�ƎҁE�����K�V���͂��������ǂ̂悤�Ȏv���Ō��Ă���̂��낤���E�E�E���̑f�p�ȋ^��Ɏ����g�����킵���̂��{���ł���B

�ƂȂ��Ă���B

���́F���Ə����K�V��

���́F�K�V���Ə����d��

��O�́F�����̑c�A�R���r�F

��l�́F�헪�I�Ȍo�c

��́F�n�Ǝ҂Ȃ��o�c

��Z�́F�j��̎���

�掵�́F�p�i�\�j�b�N�Č��̂��߂�

�Ƃ����\���ɂȂ��Ă���B

�@���͂����͂�����܂ł́A�ȑO����̏��⎑���ŔZ���ɏ�����Ă��āA�����̒m�鏼���d��Ɨǂ����v�������e�ɂȂ��Ă���B

�@��Z�͈ȍ~�͓��e�ɏ��X��a����������B

�@����́A���̒��̑傫�ȕω��ɑ��āA�Ɠd���[�J�Ƃ��ď\���Ή����ł��Ȃ������Ƃ����_�ł͈�v���邪�A���҂̘_���W�J�͌o�c�X�^���X�ɏI�n���Ă���B

�@�_�_�͊ԈႢ�͂Ȃ����A�Ȃ������������ƂɂȂ����̂��A���܂ł̂����łȂ����߂ɂȂ����̂��ɐG����Ă��Ȃ��B

�@�������_���ɂȂ����A�\�j�[���V���[�v���������ɂȂ����A���̍����I���͂ǂ��ɂ������̂��H�ɂ��ĐG����Ă��Ȃ��B

�@���҂̘_���W�J�́A�K�V���̐�������������̐l�ފς�d���ς��`�����A�K�V��������グ����Ё��Ƒ��̏����d������܂�����̗���ɍ����悤�ɕω������邱�ƂɎ��s�����Ƃ����悤�ȕ\���ɂȂ��Ă���B

�@����͊ԈႢ�ł͂Ȃ����A���܂ł̏����d��͉�Ё��Ƒ��Ƃ������{�̉�Ђ̓Ɠ��̌o�c�X�^���X�Ƃ�������B�����Č���w�a�̐��_�x�ł���B���������o�c���Ȃ��A�Ƃ������ꋎ�����̂��ɂ��Ă����Ɠ˂����\�����~�����Ǝv���B

�@�����͂��̉ۑ�ɑ��Ă͑傫���O�̗v���⒪�����l���Ă���B

�@��́A�����s�ꂩ�甃����s��ւ̎s��̕ω��A�����A���̕s����Ԃ�����̗]���Ԃւ̕ω��ł���B���Δ���鎞��A�������̂�������������ł�����鎞�ォ��A���q�̍D�ނ��̂�������Ȃ�����A���������ł͔���Ȃ�����A���q�l��[�U����̂ɂȂ�������ɑ��������ƁB

�@

�@��ڂ́A���傤�ǂ��̍��ɁA�A�i���O���i����f�W�^�����i�ɕς�������ƁB����͍��܂ʼn���ƂȂ������Ԃ��Ă������A�����̂̃��[�A�̖@���ɂ��AIC�̏W�ϓx������I�ɍ��܂�A�{�X�Q�[���Ői�����邱�ƂŁA���܂ŕs�\�ȋ@�\��A�������\�Ȃ��̂�A�g������̗ǂ����̂��A�����l�i�ő����悤�ɂȂ������ƂŁA�����I�ɏ��i�������悤�ɂȂ����B

�@

�@�����ĎO�ڂ́A�O���[�o�����ƃ{�[�_���X���ɂ��A���E�e���ɏ��i���s����������ɂȂ����B���V�A�̕���A�����h�C�c�̓���A�����̌o�ϊJ������A������BRICS�̑䓪�Ƃ����n���K�͂̋}���Ȗf�Ղ̊J���Ɗg�傪�グ����B

���̎O�̗v�������傤�ǎ��������Đ��������Ƃł���B

�������A�o�c�w�͂��̕ω��𐳂����ǂݐ�Ȃ��������Ƃɗv��������B

�@�������A�ω��ɑΉ����悤�Ƃ���A���܂ł���Ă����o������тȂǂ��{�ɂȂ�A�V�������g�݂�j�Q����Ƃ����̂��l�̏�ł���B

�@�V�������g�݂͍��܂ł�������Ƃ��Ȃ��̂ŁA���������Ԉ���Ă��邩�̕]���̕��@���Ȃ��B����Ă݂ď��߂ĕ����邱�Ƃ���ł���B

�@�o�c�҂͂�����������ɒu�����ƁA�n�Ǝ҂Ȃ�v���茈�߂��邩������Ȃ����A�����łȂ��o�c�҂͉�Ђ̑厖����Ԃɍl���邱�Ƃ�������B

�K�V���Ȃ�A�w����Ă݂Ȃ͂�I�x�ƌ�������������Ȃ��B

�@���������Ӗ��ŁA�V���[�v���A�\�j�[���A�����d����A�n�Ǝ҂����Ȃ��Ȃ��āA��̎O�̑傫�Ȕg���������ɑǂƂ��������B

�@���̓��{�̊e�ЂƔ�r���āA�T���X����LG�d�q�͑n�Ǝ҂����݂ŁA�K���K���������邩�炠���Ƃ����Ԃɑ傫�ȍ������Ă��܂����B

�@�R������𒆋��̑c�Ƃ��ĕ]�����Ă���B����͏����������ł���B

���̌�̒J��В��A�X���В�����ɖ{���̓f�W�^�����傫����������ߒ��ɂ������B���̎��ɐ������肪�łĂĂ���A�����d��͈ꗬ��ЂƂ��Đ��E�ɐL�тĂ����͂��ł���B�@��l�̎В�����A����炵�����t��������ꂽ�B

�@�X���В��́A�w���r�L�^�X�l�b�g���[�N�̎��オ����I�x�ƌ���ꂽ�B�������A����͌��t�Ƃ��Č���ꂽ���Ƃł���A���������̎p�𗝉������A��̓I�ȉ�Ђ̍s���Ɉڂ��Ȃ������B

�@���傤�ǁA�o�u�����ł���A������s�̎����^�c�ŏ\���ׂ��������ł��������̂ŁA���̒���3�̑傫�ȗ���ɋC�t���Ă����Ƃ��Ă��A��������Ƃ������łĂĂ��Ȃ������B���ꂪ�s���Â܂�A�������v�ɂȂ���B

�@�������v�́A�w�o�c���O�ȊO�͂��ׂĔj��x�Ƃ�������ȃ��b�Z�[�W���Г��ɔ������B�����Ō���ꂽ�w�o�c���O�x�͌��t�Ƃ��Ă̌o�c���O�̈Ӗ��ł������Ǝv���B����������ƁA�j�₷���悤�ɋȉ��������O�ł���A�A�^�̏����d��̌o�c���O�����������̂ł͂Ȃ��Ɗ������B���t��̏����d��̌o�c���O������A���̈Ӗ�����Ƃ���ƁA��������l����s���ɂȂ���L���肪�o�c���O�̖{���̈Ӗ������ł���͂��ł���B�������A�������v�͌��t���̂��̈ȊO�͂��ׂĔj��ƌ����Ă̂����̂ł���B

�@���̕ӂ��珼���n�Ǝ҂̍����I�Ȍo�c���O�A�o�c�X�^���X���傫���ς�����B

�����Č���ɂȂ����Ă���B

�@�w�o�c���O�̌����`�B�͗e�Ղ����A�o�c���O�̈����p���͓���I�x�@�ƌ����Ă���B

�@��������Ă��邩�ǂ����͕�����Ȃ����A��������ɂ͏����d��̂��ׂĂ̐E��Œ���P�ʂŁA�o�c���O�i�j�́A�M���j�ƁA���ׂ��V���_�̏��a��S���ő傫�Ȑ��ōs���Ă����B����͌o�c���O�̌����`�B�̏�ɉ߂��Ȃ��B

���̌o�c���O���ǂ̂悤�ɎЈ��̐S�ɐ[���A���t���A�s���̒��Ƃ��Ă�������蒅�����邩�͕ʖ��ł���B

�@�����d��́A����n�Ǝ҂��v�l������Ђ���ς���Ă��܂����̂��H

����Ȃ�A�n�Ǝ҂������Ă����悤�ɁA�w�o�c���O�����Ȃ���ЂɂȂ�A�����d��͑��݈Ӌ`���Ȃ��x�Ƃ������Ƃł���B

�@�w���E�����̐i�W�Ɋ�^����x�Ƃ��������ȗ��O��������x�A�ǂ����݂��߂�K�v������B

|

2��24���i���j

�w�K�m�̍���́H

���c�ɏZ��ŁA�����Ƃ����Ԃ�40���N�ɂȂ�B�����͑��{�k�͓��S�������B�����č��A���s�ƂȂ�A�l����7�D7���l�ɂȂ����B���s�͍����I�ɂ���������ԂŁA�����ȖʂŖ����s�̂����b�ɂȂ��Ă����B���h��x�@�͂���Ԃɂ������ł��肢���Ă�����������B

���̌��s�ɐV���ɑ��{�x���x�@�����J�݂���A�����x�@������Ɨ����A�����͈�l�O�̎s�ɂȂ����悤�Ȋ���������B����Ŏ���̉^�]�Ƌ��؍X�V�͎s���̌��x�@���ōς܂��邱�Ƃ��ł���B

�@���̐��N�A�[���ɂȂ�ƃ}�C�N���o�X���s���������Ƃ������Ȃ����B���͗c�t���̃o�X�A�[���͊w�K�m�̃o�X���B����������Ȋw�K�m�̖��O��������B

���ɖڂɂ��̂́A�ޏm�Ɣn�������̃o�X�ł���B����ȊO�ɂ��������̃o�X�������āA���w�����Ǝv���m�����s�b�N�A�b�v���đ��苎��B

�@���������A�ʋA���JR���c�w��������ċA�邱�Ƃ�����B�������O����w����2�A3���������Ƃ���n���Ă����B�X�n�ɂȂ����Ղɉ������̂��ȂƎv���Ă����Ƃ���A3�K���Ă̏d�ʓS�����g�ݏオ�����B�}���V�����ɂ��Ă͌��ĕ����Ⴄ�ȁH�Ǝv���Ă����Ƃ���A�o���オ�����̂͗ޏm�̃r���������B |

|

| �V�z�̗ޏm�@���c�Z |

���h�Ȍ����Ȃ̂ŁA�P�C�^�C�̃J�����Ńp�`���ƎB�����B�J�����������Ă���ƁA������t�̏��������ւ����яo���Ă����B�w������p�ł����H�x�Ƃ����������B�����A�m�̐\���݂̉����ɗ����̂��H�Ǝv�����̂��낤�B

����ɂ��ẮA�����͂���������B

���̗ޏm�̌����ƂقƂ�ǎ��������āA����o�X��A�������O�̊��݂̌������������Ă����B�����͓S�����ĕǂ�⋭���A�d��ǂŋ�������H���ŁA�����ł���̂��ȁH�Ǝv���Ȃ���A�����̃E�H�[�L���O���ɖ쎟�n�����Ō��Ȃ���ʂ�߂��Ă����B�o���オ�����̂��A�w�n�������@���c�Z�x�ł���B

����͑傫�ȊŔ������A�m�炵���Ȃ����B�������A��W���̃m�{�������f���A��t�̏����Ј����풓���Ă���B������̎ʐ^�̓f�W�J���Ńp�`���B |

|

| ���X�̔n�������J�Z |

�@���̐��c�ɐV�����m��2���ł����B�������A�䂪�Ƃ̖�������30�N�قǑO�ɒʂ������c���m�Ƃ����̂�����B����ȊO�ɂ������ȏm������������B

�s�v�c�Ȃ��Ƃ́A���q���Ŏq�������Ȃ��Ȃ��Ă���̂ɁA�Ȃ��A���A�m�����s��̂��H�ł���B

�@���琅���������Ȃ����̂��A�w�Z�ŋ����Ȃ�����m�ŕ₤�̂��A�Ƃŕ�����̂����Ȃ̂��A�Ƃł���Ă��ǂ����Ȃ��̂��H�@�^�₪�₦�Ȃ��B��́A����̌���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤�B

�@�����s�����m���̎��͂ǂ��������M�����Ă������A�悭�͊o���Ă��Ȃ����A���̋��琅���͍����Ȃ��Ƃ����b���v���o�����B�w�̓e�X�g�ʼn��ʂɈʒu���Ă��邱�Ƃ����{����Ă���悤�ł������B

�@�����Ȃ����w������荇�����āA�m���ɐ�����Ƃ����p�͉��������������B

�@������A�؍��͂��̂���������M�ŁA�e�̎������قƂ�ǎq���ɂ����ނ炵���B���ɒ����͈�l���q���������Ă���̂ŁA��l�̎q���ɂ��ׂĂ�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�Ƒ��̊��҂���g�ɒS���A�e�̎v��������ꂽ�q���͂��Ȃ��ɂ��e�̊��҂ɓY���悤�Ɋ撣��B�q�������̖ڂ��P�₢�Ă���B��ό��\�Ȃ��Ƃ��Ǝv���Ă����B

�@�������A���ꂩ��10�N�A20�N�o���A���̎q����������w���o�āA�����A�E���悤�Ƃ��Ă��A�Ȃ��Ȃ��v���悤�ȉ�Ђɂ͓���Ȃ��炵���B�����͂��̂������l���̍��ł���A��������w�͏��͂�����ƌ��߂��Ă���B��C�����ł��L���ȑ�w����������B��C��w�A���ϑ�w�A���U��w�A��C���H��w�A��C��ʑ�w�ȂǑ�w�ň�t���B�����S�̂ł͂ƂĂ�������Ȃ��قǂ��B

�@���ł��L���ŏ�������w�́A�k����w�A��C��w�A���ϑ�w�Ȃǂł���B���̂悤�Ȓ��ꗬ�̑�w���o���l�͊����ɂȂ�A�D�NJ�ƂɏA�E�ł��邪�A�����łȂ���w���o�����Ɛ��͂�����A�E�Q�l�ɂȂ��ēs�����������Ƃ������Ă����B�e�̊肢�������ł����Y�ސN�����������Ă���B

���������s�����q����t�����̓��{���L�����f���ɎQ�����A�\�k�ɂȂ�����A�s���̂͂����ƂȂ�s��������B

�@���w���Љ���Ђ��݂������n�߂Ă���B

�@�؍������l�ɁA�e�̋���M�����ɍ����B�T���X����LG�d�q�⌻�㎩���Ԃɓ��낤�Ƃ���ƁA���͂͂������������邪�A����ɉp��b�͂�TOEIC850�_�ȏ�ȂǂƂ����ƂĂ��Ȃ���w�͂�v�����A���Ђ̏����ɂȂ��Ă���B�������ꗬ��w�łȂ���Γ���Ȃ��B

�@�������؍����A�q�������ɂƂ��Ă͋���ȋ����Љ�Ő����A������������Ȃ���Ώ����g�݂ɓ���Ȃ��Ȃ��Ă���B�ꕔ�̏����g�̐l�͖L���Ȏ����Đ�����ۏႳ��A�命���̐l�͕n������������E�o���邱�Ƃ�����Ȃ�B��ςȃX�g���X�Љ�ɂȂ������̂��B

�@���������Ӗ��ł́A���{�͊w�K�m�̏m���̋����ŁA�����܂��̂�т胀�[�h�ɂ���悤�ȋC������B�������Z�ɓ���A������w�ɓ���Ƃ���܂Ŋ撣��B

�@��w�ɓ������r�[�ɒe���āi�͂����āj�A�V�ѕ���ɂȂ�B

��w�ɓ����Ă���{���̒m����\�͂��z�������ԁA�d�v�Ȏ��ɗV�ԁB

�@���{�͒�����؍��Ƃ͏�������̃p�^�[�����Ⴄ�悤�ł���B

���ꂩ��10�N��ɁA���̃A�W�A�̍��X���ǂ������p�ɑ���A���ꂼ��̍����ǂ����������ʒu���m�ۂ��Ă��邩�A�������茩��肽���B |

�Q���P�O���i���j

�w�ېV����o��x��ǂ��

�䉮�@���꒘

���t�V��

�{�̂W�O�O�~

�NJ����Y���Ă�����{�A�����V�������������Ă킸���Ȍ������˂��Ă�����������B�~���ɐU��āA�������オ���Ă����B����͌��\�Ȃ��Ƃł���B

�@�����A�g�̉�������ƃK�\�����͂P�U�O�~�ɋ߂��Ȃ�A�����͂P�W���b�g���łP�W�T�O�~�ƂȂ�A�ȑO�̓����U�O�O�~�O��̎���Ɣ�ׂ�l�ƂR�{�ȏ�ɒ��ˏオ���Ă���B

�@�A�x�m�~�N�X�͎v�f�ǂ��蕨���Q���㏸�Ƃ����ڕW�ǂ���A�����ɐ��ڂ��Ă����������A�����������オ�菊���i�����j�������Ȃ������ꍇ�͍����݂͂��߂Ȃ��ƂɂȂ�B

�@����͊e��Ƃ��A�ۉ��Ȃ��ɃO���[�o���A�{�[�_���X�̏��Ő��E���Ɛ���Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�l����i�����j���ȒP�ɏオ�邱�Ƃ͍l�����Ȃ��B

�����Ȃ�ƕ������オ��A�x�o�������邪�A�����͏オ��Ȃ��A�ނ��뉺����v���̕����傫���B����ȏ������ė�����悤�Ȉ����\��������B

�@�����͓���̂���Ȃ���Z�ɘa�ŋ�s�͍�������Ԃ���Ԕ����t����ƁA�s����s�ɂ͂��������Ԃ��B�������A��Ƃ̓����ӗ~�͍��ۋ����̒��œ��{�Ŏd�������悤�Ƃ������o���݂��̂ŁA�����̍H��ɓ�������ӗ~�������B�@

�@�����Ȃ�Η]�����������ǂ��L���Ɏg���̂��H

���Ԃł͌��E������̂ŁA���H��_���₻�̑��̌��������Ɍ������邱�ƂɂȂ�B�����Ȃ�A�w�R���N���[�g����l�ցx�Ƒǂ��������}����Ƃ͑S���t�����ɗ����B�ȑO�̎����}����ɖ߂�B

�@�����}�͈ȑO�̂悤�Ȗ��ʂȌ����������������͂Ȃ��ƌ������Ă��邪�A��������A������͂߂A�����̓s���̂����悤�ɑI�����}�ɗL���Ȃ悤�Ɏg���͎̂����ł���B�܂��A���������͕K�����������킯�ł͂Ȃ����A�����i�Ȓ��j�⊯�������̂��߂̖��ʌ������K����������B

����͂Ȃ����H

�{���́A�����ېV�A�����m�푈�s����w�ېV�x�ƌĂсA���̓�ɉ����đ�O�̈ېV���N�������Ƃ����A���z�ŏ�����Ă���B

�䉮����͈ȑO����A�w�c��̐���x��w���f�x�Ȃǖ���������A�������ł��D���œ����ł���l�ł���B

�@���N�̊��ɍl���������ɉ��v�I�őn���I�ȕ��ŁA�����ȗ��A���̍l�����̕������͏�Ɉ�т��Ă���B

���ېV�̉�̍ō��ږ�߂�ꂽ��A�����s���̍ō��̃u���C���ɂȂ��Ă���B���̒��̒P�Ȃ�ᔻ��A�]�_�Ƃł͂Ȃ��A���ꂩ��̓��{�����ނׂ��������𐳂��������Ă���Ǝv���B

�@���v���s���ɂ́A���̐���ے肵����A�K�v������B

����ɂ͑傫�Ȋ������v�̏W�c�ł���Ȓ��⊯����A����ɂȂ��鍑��c����n���c����A�ƊE�c�̂ȂǗl�X���a瀂��͂˂̂��Ď��g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̔��Δh�i���̐��j�̊m�łƂ����̐���d�g�݂�������߂ɂ́A���̂������G�l���M�[���v��B�����s���͑��ېV�̉�̑�\�Ƃ��āA���܂ł��̐킢���J��L���A���i���Ă����B�����s���̃L�������Ȃ���A�r���Ŋ��ɍ��܂��Ă������낤�Ǝv���B�ނ̈ӎu�́A�̗͂̋����Ɍh������B

�@���{�͍��A�w��O�̔s��x���}���Ă���B���̂܂܂ł͓��{�������Ȃ��B���E�̎�n���ɐ��艺�����Ă䂭�B����������������߂ɂ́A���������v��f�s���A�L�\�Ȋ������ȉv�̂��߂łȂ��A���ƍ����̂��߂ɓ����悤�Ȑl�����x��d�g�݂ɍč\�z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����͒��D�G�Ȑl�����ł���B�����A��������g�D�i�Ȓ��j�݂̍����A�l�����x���܂������߁A���̗L�\�ȗ͂������̏ȉv���S�ɂǂ����邩�Ƃ������z�ɖ�N�ƂȂ�A�͂������̕����Ɍ����Ă���ƌ����Ȃ��B�܂��A�����̐l����ς��邱�Ƃɂ�芯���@�\����̂��A�����āA�����W���̏ے��ł�������ւ̏c����s������̂��A�n���ɑ啝�Ȍ������Ϗ����A�����̉����ւ̖����͍��Ƃ̖��ɍ��B

�@�����Ēn���ɂ͓��B�������A�����ȋ抄����Ȃ����ă_�u�����n���s���̖��ʂ��Ȃ�����B�����Ēn���̓��F�������s�����s���A�S���ꗥ�̍s���ł͂Ȃ��A���ꂼ�����������n���������s���A�n���̊��͂����߂�B

�@���̂܂܂ł͓�����ɂŁA�����������h���A�n���͂���������ł���B

�����Ēn���ɍ��Â����V����������Y�Ƃ��琬����B�l�ނ���Ă�B���̂��߂ɂ͉����ւőS���ꗥ�̖c��ŁA�ו��ɘj��K����P�p���A�n���Ɍ�����啝�ɏ���B�n���͎��ȐӔC�ŕK�v�Œ���̓Ǝ��̋K�����߂�����B

�@��������Βn�����K�v�ȍŏ����̎��Ƃ����s���A���ʌ����������Ȃ�B

�������Č��ł���B���A�����Č��̂��߂̊���Ƃ��č���c���̍Δ�팸�����ꌩ�悪���ɋ���ł���c�������邪�A����c���̍Δ�������牺���Ă�������l������N�ԁA�P�O�O�~�ʂɂ����Ȃ�Ȃ��B

�@���̋C�����͑�����A���{�I�ȉۑ���������茩�ɂ߂Ď��g�܂Ȃ���A���̍��̏������낤���B�����Ă��������̎��Ԃ��c����Ă��Ȃ��̂ł���B

�@

�@���ېV�̉�́A�����������Ƃ̊�@��n��������߂悤�Ƃ��������ł���B

�@����}�͂R�N�O�̑��I���O�ɂ��������ӋC���݂Ń}�j���t�F�X�g��A�w�R���N���[�g����l�ցx�A�@�w�����哱�x�Ŏ��g�����Ƃ����B���̖ڎw���Ƃ���͐����������B�������A���͂Ȉ����������Ɗ�łȏȒ��̕ǂ��Ȃ������B

�@����A�ǂ��납�A��l��r�����悤�Ƃ����̂ŁA��l�ɂ����ۂ�������A�����܂��A���������̍s�����o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@��l�͎g�����Ȃ����Ƃ���ŁA�r�����邱�Ƃ������D��ł͂Ȃ��B����}�͂�����͂��Ⴆ�A����������D����s���Ă��܂������ʁA���c�ɔs�ނ����B

�@

�@���ځA�����˔j���ł��Ȃ��̂ŁA�n�����璆���ɑk�낤�Ƃ����̂�������\�̍l���ł���B����͖����ېV���y���Ⓑ�B�i�R���j��F������ېV�̎u�m���r�o�����̂Ǝ��Ă���B

�@�����𗧂Ē����A�����ցA�����@�\�̍č\�z�A�ƊE�c�́A�������v�҂̍d���d�g�݁A�K����Ŕj���Ȃ���A�{���ɏZ�݂悢���{�����܂�Ȃ����낤�B

���ЁA���̖{��ǂ�ŏ����ł������̐l������𗝉����āA�������璼���Ă䂫�������̂��B |

�P���Q�S���i�j

�w���{�^���[�_�͂Ȃ����s����̂��x��ǂ��

�ŋ߁A���f�ł��Ȃ��A�����m��Ȃ��A�ӔC�����Ȃ��A����Ȏw���ҁi���[�_�j�������Ă���B���{�͂��̐��N�ԁA�����낲��ς��A���܂�Ȃ������ɊÂĂ����B�����V�����͂ǂ����A�������炭���Ȃ��ƕ�����Ȃ����A���҂͎��Ă����ȋC�����Ă����B����}�����������A�^�}�̋ꂵ�������������̂ŁA���炭�͉��������ɔ�����Ƃ��A�^�}�̗g�����������邱�Ƃ����d����ƌ����Ă���̂ŁA�����}�͂��炭���₷�����낤�B

�@�Ƃ���ŁA���܂����X�ŗ����ǂ݂��Ă����Ƃ���A�����ꗘ�i�͂�ǂ��@�����Ƃ��j���́w���{�^���[�_�͂Ȃ����s����̂��x���ڂɗ��܂����̂Ŕ����ċA�����B

���t�V���Œ艿�V�W�O�~+�ŁA

�匩�o���͉��L�̂Ƃ���B

�@���́F�u���[�_�V�b�v�v�̐���������

�@���́F�u�Q�d�Ƃ͉����v���l����

�@��O�́F���{�̎Q�d�̃^�C�v

�@��l�́F�����m�푈�ɂ݂郊�[�_�V�b�v�T

�@��́F�����m�푈�ɂ݂郊�[�_�V�b�v�U

�ƂȂ��Ă���B

�@���{�^���[�_�͂Ȃ����s����̂��A���f�ł��Ȃ��A�ӔC�����Ȃ����[�_�͂Ȃ����܂��̂��B�����m�푈�̃G���[�g�Q�d�̖\�������������͉̂����B�Q�d�ƃ��[�_�̖����̈Ⴂ�͉����B���{�̃��[�_�̌��������ǂ�A�����m�푈�ł̎��ۂ̎w���Ԃ���Ԃ��ɓ_������B���������j�Ɋw�Ԏp��������Ă���B

�@���҂́A���N�w���{�ߑ�j�ɂ݂郊�[�_�V�b�v�x�Ƒ肵���u�����s���Ă���B

���̍u��������ʂ��āA���x�������̃��[�_�V�b�v�_�Ɍ��y���A���݂̓��{��������Ă���l�q�ɐڂ��A���{�l�̓Ɠ��̃��[�_�V�b�v�̂��肳�܂Ɍx�����Ă����B�@�@���Ă̑����m�푈�̍ہA���{�R�̃g�b�v�������Ɍ��f���A�푈�𐋍s�����̂��A�A�����J��C�M���X�R�ƁA�ǂ��������̈Ⴂ�Ƃ��Č��ꂽ�̂��ɂ��ď����Ă���B

�����ǂނƁA���{�͕�����ׂ����ĕ������ƌ�����B����͍��̎��s�A���[�_�V�b�v�̗c�t���A�Q�d�ƃ��[�_�̖����̖��n���ȂǗv�����グ���A�����ăA�����J�Ƃ̈��|�I�ȕ��ʂ̍����s�������Â����ƌ�����B

�@���{�l�͓Ɠ��̂��̂̍l������L���Ă���B����͐�O�A����ʂ��ĕς��Ȃ��B������A���Ă̗��C��R�̂���悤��m�邱�ƂŁA���{�l���̂��̂�m�邱�ƂɂȂ�Ǝw�E���Ă���B

�@���R�́u�R�l���@�v�̎��ׂ��܂̓��ڂ́A�w���߁A��V�A���E�A�M�`�A���f�x�ł���A�C�R�́u�ȁv�ɂ́A�w�����ɜ���Ȃ��肵���A���s�ɒp�Â�Ȃ��肵���A�C�͂Ɍ�����Ȃ��肵���A�w�͂Ɋ��݂Ȃ��肵���A�s���ɘj��Ȃ��肵���x�Ƃ������Ƃ��f���A�R�l�̓���s�ׂ̎w�j���������B����́w�����A��V�A�M�`�A�C�́A���f�x�ȂǂƂ������{�l�̍l������A�T�����C���_�Ƃ������A����킵�����{�l�̕i�����̂��̂������Ă���B���ꂱ�������{�^���[�_�V�b�v�ƌ����邩������Ȃ��B

�@�ߋ��̓��{�ߑ�j�⑾���m�푈�̕��̈�Y����A�w�^�̃��[�_�V�b�v�Ƃ͉����x���w�Ԃ��Ƃ͋����Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B

�@�{����ǂ��z�́A���{�l�͓Ɠ��̍l�����������Ă���B�傫���͂ݏo�����l�����┭�z������l�����X���݂��邪�A���������l�͋ɂ��܂�ŁA���������l�����̐l�͎��͂���a�܂�A�r������A�ׂ����B�{���ɍs���l�܂����ۂ́A��]�����Ȃ��Ɖ������Ȃ��ɂ�������炸�A�w�ߋ��̉h������j�ɂ������A�������Ƃ�����ΐ����ł���A�����ł���͂����I�x�Ƃ����l�����ɗ����B���ꂪ���{�l�̋C���ɂȂ��Ă���B���j��ς��邱�Ƃ��S�O����̎��́A���{�×�����̗��j�����Ă�������Ƃ���A������n�̓V�c�ł���A�O������̐N�����A�̐����ς�������Ƃ��Ȃ������Ƃ����n�`�I����炭����ꐫ���낤�B�l���Ɨ������l�Ԃ��������B�����Ƃ͈Ⴄ�C���������Ă���B�������q�̘a�������đ����Ƃ���Ƃ������t���A���{�l�̑��݂̊W�������Ă���B�����˔��q���Ȃ����Ƃ��������A���l�ƈႤ�ӌ����邱�Ƃ���قȊ����Ɏ����B�_�k�����̓������낤�B�����b�����ꂽ�̂ŁA�܂��A���ɖ߂��B

�@�ߋ��̉h���̗��Ƃ��ċ������Ă���̂����I�푈�̑叟���ł���B�����A���{�̍��͂̂P�O�{�����郍�V�A�Ɠ��{�C�Ő킢�A���V�A�鍑�̃o���`�b�N�͑������ł��A�����ɑ叟�������߂��B���̌��ʁA�T�ؑ叫�́w�_�x�ɂȂ����B���̏����ɐ������B

�@���̓��I�푈�ŏ��Ă��v���ȉ����A�������v���Z�X�͉��������A��̐푈�ɔ����A���헪�Ƃ��Ă܂Ƃߏグ���ƂȂǂ͑S�����Ă��Ȃ��B�w������!�������I�x�̂ǂ���ŁA�������Ղ肾���ɏI����Ă���B���������̂������ނ����̂��߂Ɋ��p���悤�Ƃ��Ȃ��B

�@���̌�̑����m�푈�ł́A�n���C�p��P���ŕĊC�R���������A��C�ɗL���ȏ����Œ��������A�푈���I�����悤�ƍl�����B���I�푈�̖���������x�ł���B�A�����J�Ƃ܂Ƃ��ɐ���ď��Ă�Ƃ͒N���l���Ă��Ȃ������B�������A�A�����J�l�ɉ������푈�̓h���h���g�債�A���đo���ɑ傫�ȋ]�������ƂɂȂ�s����}����B

�@���̐푈���̘A���͑��i�ߒ�����Q�d�{���ɋΖ�����Q�d�����̈ӎv����̂������́A�܂��ɓ��{�l�I�v�l�ł���A�A�����J�̗Ր�Ԑ��ɂ�����g�D�̍s���p�^�[����[�_�V�b�v�̔����̎d���Ƃ͑S���Ⴄ���Ƃ��Ԃ��ɑΔ䂵�A�L�q���Ă���B

�����m�푈�͕�����ׂ����ĕ������Ƃ������Ƃł���B

�������낢�b���Љ��Ă���B

���a�S�P�N�A���{�̂P�Q�R�S�Ђ̎В��Ƀ��[�_�V�b�v���ǂ������Ă��邩�A���P�[�g���Ƃ������ʁA�P�ʂ̓A�C�f�A�A�Q�ʂ͐挩�̖��A�R�ʂ̓t�@�C�g�ƃX�^�~�i�A�S�ʂ͐l�ԓI�Ȗ��́A�T�ʂ͐M�p�ƂȂ��Ă���B

�����̃C�P�C�P�E�h���h���̊��C������{�̎p�������܂��B���̒����̂悤�ł��B

���A�����A���P�[�g�����A�e�В�����ǂ������������Ԃ��Ă���ł��傤�B

�����A�ȑO�̍��ڂƂ͂����Ԃ�Ⴄ���̂ɂȂ�ł��傤�B�p��b���ł���Ƃ����悤�ȍ��ڂ���ʂɗ��邩���B

�@���a�P�V�N�P�P���ɃK�_���J�i�����̐킢�ő�O���\�������C��̋L��������܂��B

���̒��ŁA�A�����J�̃n���[�C�i�ߊ������������t�Ɂu���{�l�Ƃ�����́A��܂��s���ƁA�K���������Ƃ��J��Ԃ��B�܂����{�l�͈��I���ƁA���������グ�āA��ʂ�O��I�Ɋg�傷�邱�Ƃ͂��Ȃ�����A���Ƃ��A�������炢�͂�����ł��Q�Ă�K�v�͂Ȃ��B�Ō�ɂ͕K�����Ă�v�ƁB

����͐^��p�U���̍ۂ��A��͂�@���ׂ��܂ł͍U���������A���̌�A�Ƃǂ߂��h�����߂ɁA�A�����J�̋���T���āA�O��I�ɍU������Ƃ������Ƃ������ɁA�����ɐ����ċA�҂������Ƃ����l�ȍs�ׂł���ƌ�����B

��X�͂����������{�l�̐��Ȃ������Ă��邱�Ƃ��\�����F���Ă����Ȃ���A�O���[�o�������̎���ɂ͏��ĂȂ��̂ł͂Ȃ����낤���B

�����āA�@�w���Ƃ��Ȃ�x�A�w���Ƃ��Ȃ�͂����x�Ƃ������z�ŁA���������܂��Ă䂭�B���ꂪ���{�l�̋C���ł���B����͂����ʂ������A���ɂ̐킢������ꍇ�͂��̊Â��l���͒ʂ��Ȃ��B�����āA���s������A�킢�ɕ����Ă��A�Ȃ��������̂��A���������������̂��A�ǂ����ׂ��Ȃ̂��ȂǁA�������ƌ����̒Nj��┽�Ȃ����ׂ������A���ׂĂ��L�떳��̓��ɏI����Ă��܂��B

���̌��ʁA�傫�ȋ]���������Ƃ��A��������Ȃ��̂ł���B

�@�����{��k�ЁA���̌�̕����������̂ł��A���o���̃����g�_�E�����N�������B�F�S���������邩������Ȃ��Ɍ���Ԃ܂Ŏ������B����������펖�Ԃ��o�����Ȃ���A���������������ƁA�����̋��낵����I�グ���A�d�͕s����������ɁA�ĉғ���i�߂悤�ƁA���Ŗ�N�ɂȂ��ē����Ă���l����������B

�@����ŁA���d�����{���A����̐ӔC�Ŏ��̂��N�����̂��A�S���ӔC�̒Njy���Ȃ��B

�w�z��O�x�̒Ôg�ŁA�Ƃ������t�ŕЕt���悤�Ƃ��Ă���B

�m���ɂQ�O�����Ôg�͑z��O��������������Ȃ��B�������A�������ғ�������ȏ�A�V�ϒn�فA�����N���悤�����Ȃ��Ă����˔\��U���̂ɂȂ���Ȃ��悤�Ȗ��S����u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�ł��Ȃ��̂Ȃ�A�����͓������Ă͂Ȃ�Ȃ��B������������͕̂K���N����B���������ȏ�A��Ȃ菬�Ȃ�̎��͕̂K���N����̂ł���B�Ôg�������z��O�ł͂Ȃ��B

�@���{�͒n�k���ł���B�����ɂȂ��Ă��銈�f�w�������āA�����̘F�S�߂��ŁA�f�w���N���A��������Ă����v�ȑΉ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̍��Ƃ͗��n�������S���Ⴄ���Ƃ��ǂꂾ���l���Č����𐄐i���Ă����̂��A�s���ȓ_����������B

�܂��w�������肫�A�����͈��S���x�Ƃ����_�b��グ�A�꒼���Ɍ����卑�ɓ˂��i��ł����B���̂�������Ă��Ă���B

�������A��X�́A�̂nj����߂��ĔM����Y�ꂩ���Ă��Ȃ����낤���H

�@�{��Ə������ꂽ���A���{�l�͉����ɂ��N�������ɑ��āA�Z�ʕs�f�ȍl������s��������l��ł���B

�w�܂��܂��x�w�܂�������Ȃ����x�w�D���ɂ���x�w����Ă݂Ȃ͂�x�w�Ȃ�Ƃ��Ȃ邺�x�w�Ȃ�Ƃ��Ȃ�͂��x�w����[�Ȃ��ȁx�ȂǂƂ����B���͌ЂƂ������t�����s����B

���[�_�����������Ë���O��Ƃ����p���őΏ����邱�Ƃ������B

�@�^�̃��[�_�Ƃ́A�w�ړI��B�����邽�ߏW�����A�B������܂ŋC�����O���Ď�g�ށA�����Ȃ��x�����������[�_�łȂ���Ε����͐��A���Ȃ��B

���̂��߂ɂ́A���͂��A�����Ƃ̂Ȃ���A�����̐M�p�ȂǑ�ȗv�f�ɂȂ�B���������������́A�{������ǂ����Ē��������B

�k�ǕM�l

�w���q�̕��@�x�Ƃ́A�u�ނ�m��A�Ȃ�m��A�S��낤���炸�v

������l�Ԃ́A

�@�u�q�v�G�G�ɗD��q�d�ł���A�G�Ɏ��ǂ܂ꂸ�A�G�̎�̓���ǂ݂Ƃ��

�@�u�M�v�G�S�������A�U�肪�Ȃ��A�����̐M�����W�߂�

�@�u�m�v�G�v�����A�������A�l���������ސS

�@�u�E�v�G���ƂɗՂ�ł悭�E�ς��A�댯�����ꂸ�ׂ��ׂ����Ƃ����s�����

�@�u���v�G�����߂��͂�������錵����

���̂T���������莝���ƁB |