11��13��(��)

�ϋv���Z�̓�����ɏo�Ȃ��܂���

| �@�a�̎R�����ϋv���Z�𑲋Ƃ���52�N���V�O�i�Ê�j���}���A���Z�̓�����J����܂����̂ŁA�v���Ԃ��JR�V�����w�����a���Řa�̎R�w�ɍs���A�w�O�̗����ŊJ���ꂽ�T�g�A�U�g�̓�����ɏo�Ȃ��܂����B����͂Q�U�����Q�����A�j�P�R���A���q�P�R���ł����B �@���܂ʼn�������̉�J����A���̓s�x�Q�������Ă��܂������A����͂V�O�Ƃ����ߖڂ̔N�ŁA�����̏W�܂�ƈ�����v�����������B �@�l���W�O�N����Ƃ��X�O�N����Ƃ�������悤�ɂȂ������A�͂��V�O�ɂȂ�ƂU�O�̎��Ɣ�ׂāA�̗͂�L���͂̒ቺ�ȂǁA����ɂ���������B �@�������A�܂����N�œ��X�𑗂点�Ă�����Ă��邱�ƂɊ��ӂ��ĉ߂����Ă���B �@�@�@�@�@�@�@  �@�o�Ȏ҂̑S���ʐ^���B��A���̌㉃����n�߂��B�����Q�͎�X�����A�j���Q�͔�������A��������Ƃ��̔N�ɂȂ�Ɖ��ł��A�����B���������ŔM�S�ɐ��������Ă���A�����b�����Ă������X�����Ă����̂ő��ɏZ��ł��鏬���͎Q�������Ē��������B���̑S���ʐ^�������A�����œ͂����̂ŁA�p�\�R���Ɏ�荞��ŏ����摜�������Ă݂��B���܂肭�����茩����Ƃ܂����H�Ƃ�����������Ǝv���̂œK���Ȍ��������l��������ł��B�����ق��I�I �@���������邱�Ƃł����A�X���ł�����o����Ă��A�T�O�N�ԁA��x�������Ă��Ȃ��ƑS��������Ȃ��B�ł����X�����Ă���ƁA�ω�����C���[�W���A�����ē��Ɏc���Ă���̂ŁA�u��������������H���������������A���������Ȃ������v�Ƃ����ω��������Ȃ���A�w����ɂ���I���v���Ԃ�x�̂������Ō݂����m�F�ł���B �@������͏��w�A���w�A���Z�A��w�ƈ���������o�[�Ɉ����đ�ϊy�������́B �ǂ̓�������A�C���u���Ȃ����Ԃ����Ɉ�����̂ł����y�����B �@���Z�̕�Z�́w�ϋv���Z�x���n���P�T�O�N�ɂȂ���{�ł����w�̗��j����w�Z�ł��B �@�n�����Éi�T�N�i�P�W�T�Q�N�j�ł�����A�����ېV�̂P�U�N�O�ɑn������܂����B �@�ϋv���Z�̃z�[���y�[�W�͉��L�ɂ���܂��̂ŁA�ڂ����͕�Z��HP���������������B �@�@http://www.taikyu-h.wakayama-c.ed.jp/ ����ł́A�X�i�b�v�̉������̎ʐ^��Y�t���܂��B�݂�Ȍ��C���̂��̂ł��B��ό��\�ł��ˁB

������S����邱�Ƃ���ĉ��U���܂����B |

3��16���i�y�j

���q�@�̏C�����ꌩ�w

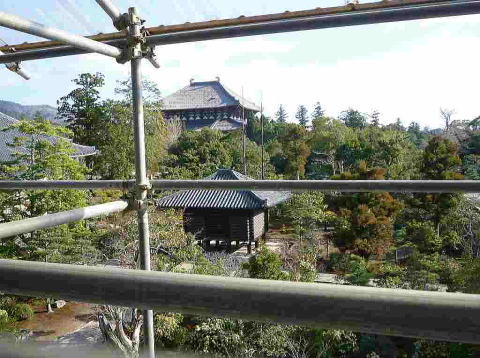

| �@3��14���A�������݂��������A���C�E�C�����s���Ă��鐳�q�@�̌��w��ɎQ������@�����܂����B �@����̉�̏C���̖ړI�́A ����������ʼnJ�R��̐S�z���N�������ƂƁA�n�k�ɑ���ϐk�����{�����Ƃ̓�������ł��B �@��Ƃ����S�Ɋm���ɍs����悤�����̎��͂��d�ʓS���g�݂̌������ł��A���q�@���������������Ə�ł��B �@�S���̌������x�����b�R���N���[�g�����h�ȃ}���V���������悤�Ȋ��Ȋ�b������Ă��܂��B �@ �@��ƌ����͂R�K���ĂŁA�R�K�ɓo��A���q�@�̉����̈�ԒႢ�ʒu�ɂȂ�悤�Ɍ����Ă��܂��B�������͑n�����̂��̂���A�P�R�O�O�N�ȏ�o���Ė����g���Ă�����̂���A���̏C���Ŏg��ꂽ�N�㕨�̊���W�����Ă��܂����B�Â����͌`���c��������A�ۂ̂悤�Ȃ��̂��\�ʂɒ����Ă�����A�Ђъ��ꂪ�������肵�Ă��܂��B �@ �@����̌��w��͈�ʕ�W������܂������A���J�H�l�̓`��ŎQ�������Ē����܂����B���̈�A�̌��w��I������A���悢�扮�������Ɏ��|����Ƃ����b�ł����B �H������̎ʐ^���������������B |

|

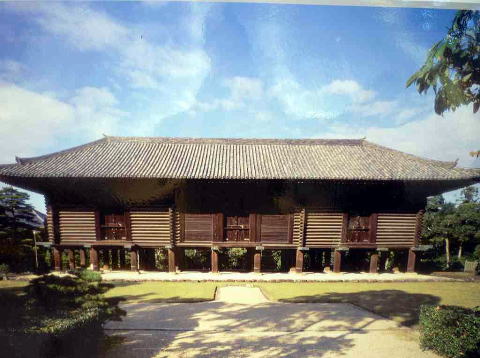

| ���q�@�̎p�i�ʐ^�]�ځj�A�Z�q���ŗL�� |

|

| ������A�H���p�����ŕ���ꐳ�q�@���S�������Ȃ� ���̒��ɂ����ۂ�ƕ����Đ��q�@������B |

|

| �Z�q���̌��� |

|

| ���q�@�̓����A�V�����������Ɏg���Ă���B |

|

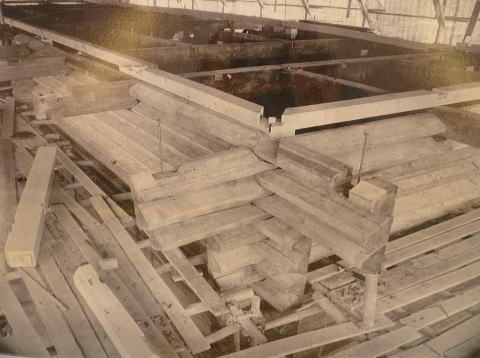

| �ϐk���H���ɂ��k�x�V�܂őς���i�ʐ^�j�B |

|

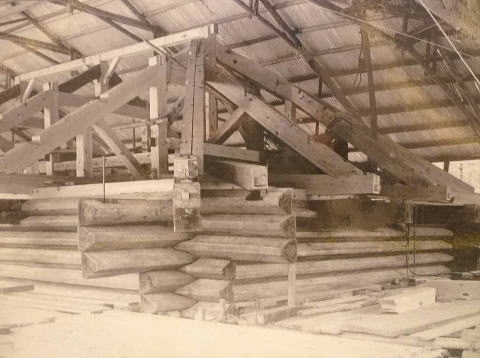

| �⋭�̂��߂̐V�����ؑg�� |

|

| �吳����̑�C���̗l�q�i�ʐ^�]�ځj |

|

| �吳����̑�C���̗l�q�i�ʐ^�]�ځj |

|

| �����̕����ւ��̂��߁A�����͂����ꂽ��� �n���T�������g���Ă���B�_�ЂȂǂŁA�������ɂ��Ȃ� �T�����ځA�����Ɏg���Ă���Ƃ��������B �T�����͐��ɋ����؍ށB��ʂ̓��{���z�̉����̖�n�ɂ́A�����g���̂����ʁB |

|

| ���抢�̒�A���㖈�ɖ͗l���Ⴄ |

|

| ����g�p���銢�A���I�Ɏd�オ���Ă���B |

|

| ����̊��ŕ�������Ԃ�W�����Ă���B �V���͋��i��n�Ɗ��̊Ԃɓy��u�����B�ŗ��߂�j |

|

| �Â����͓y��u���ė��߂�B ���Ɍ����Ȃ��̂ŁA�]���H�@�̓y���߂��̗p����B |

|

| �H����������啧�a������ |

|

| �ޗnj����̎��Ƒ啧�a |

| ���q�@�ɂ��ď������Љ�܂��B���e�́A�ꕔ�]�ڂ����Ē����܂����B ���q�@�̗R�� �@�ޗǁE��������̒����E�n���̊�����厛�ɂ́C�d�v���i��[�߂�q�ɂ��݂����Ă��܂����B���̑q�ɂ��������W�܂��Ă����f�����q�@�ƌĂꂽ�̂ł��B �@�������A���������ɒu���ꂽ���q�́C�Ό��̌o�߂ƂƂ��ɂ������S��ł��܂��A�킸���ɓ��厛���q�@���̐��q������������̂܂܍����܂Ŏc�����̂ł��B ���ꂪ���Ȃ킿�A���q�@��ɂł��B �@�W���I�̒����A�ޗǎ���̓V������(756�N)�U��21���A�����V�c�̎������̊����ɂ�����A�����c�@�͓V�c�̌䖻�����F�O���Č�∤�i�ȂǘZ�S���\�_�ƖZ�\��𓌑厛�̖{��Ḏɓߕ�(�啧)�ɕ���܂����B �@�c�@�͑̕O��܉�ɂ���т��̕i�X�͓����̐��q(���݂̐��q�@���)�Ɏ������āA�i���ۑ�����邱�ƂƂȂ�܂����B���ꂪ���q�@�̋N��ł��B �@�啧�J�����͂��ߓ��厛�̏d�v�Ȗ@��ɗp����ꂽ����Ȃǂ̕i�X��A�������200�N��̕������㒆���̓V��S�N(950)�ɓ��厛㮍��@�̑q�ɂ��琳�q�Ɉڂ��ꂽ�Y��ނȂǂ������A�����c�@�̕i�X�ƕ����Č��d�ɕۊǂ���邱�ƂƂȂ����̂ł��B ���q�@�͂��̂悤�ɂ������̌n����萬�藧���Ă��܂��B �@���q�@��ɂ͐�L�]�N�̊ԁA����̊ē̉��ɓ��厛�ɂ���ĊǗ�����Ă��܂������A�����W�N(1875)�̏d�v���ɂ��ݓ����Ȃ̊NJ��ƂȂ�A�����Ŕ_�����Ȃ��o�ċ{���ȂɈڂ�A���������{�����̏��ǂ���Ƃ���ƂȂ����̂ł��B�@���݁A�×��̐��q�̂ق��ɁA����Ɂi���a37�N�v�H�j�E����Ɂi���a28�N�v�H�j������A���ܕ͂��̗���ɂɕ��[���ĕۑ�����Ă��܂��B ��ɂɂ��� �@���q�͂��Ƃ̓��厛�̐��q�ŁA�ޗǎ���ȗ����P�����Ă�����ɂł��B �w����A�P�w�A�{�������ŁA�������ɑ����Ă��܂��B�Ԍ���33���[�g���A ���s��9.4���[�g���A������2.7���[�g���A������14���[�g���̑傫���������A�����ɂ͒��a��60�Z���`�̊ے������R�̑b�̏�ɂǂ�����Ɨ�������ŁA����Ȗ{�����x���Ă��܂��B �@���̍��s�ȍ\���ƒ[���ȘȂ܂��͂܂��Ƃɓޗǎ�����̑厛�ł��铌�厛�̐��q�A�킯�Ă����ƓI�����u�����ɂɂӂ��킵�����̂ł��B �@�q�͎O�q�Ɏd���A�k(���ʂɌ������ĉE)���珇�ɖk�q�A���q�A��q�ƌĂ�Ă��܂��B�k�q�Ɠ�q�́A�傫�ȎO�p��(�Z��)���䌅�ɑg�ݏグ���w�Z�q����x�ŁA���q�͖k�q�̓�ǂƓ�q�̖k�ǂ𗘗p���ē�k�̕ǂƂ��A�������ʂ͌������͂߂ĕǂƂ����w�q����x�ł��B �܂��A�e�q�Ƃ������̒����ɓ���������A�����͓�K����ƂȂ��Ă��܂��B ���̕�ɂ͓ޗǎ���̑n���ȗ��A�����̊�@�Ɍ������Ă��܂��B �����S�N(1180)�̕��d�t�̓ޗǏĂ�(��s�đł�)��A�i�\10�N(1567)�̎O�D�A���i����̕��ɂ��啧�a����A�����U�N(1254)�̖k�q�ւ̗����Ȃǂ����̎�Ȃ��̂ł����K�^�ɂ��厖�Ɏ��炸�A��邬�Ȃ��p�ō����ɓ`����ꂽ�̂ł��B �������A���̊Ԃɂ͌o�N�ɂ�鋀���A�J�R��Ȃǂ����Ȃ��͂Ȃ��A�����̈ێ��̂��߁A�召�������̏C�����s���Ă��܂��B ������O�ς̂����ŁA�����̒��Ɋ������S�̑т�A�{�����x���鍪���̕@�ɂ��Ԃ������͌㐢�̏C�����ɉ�����ꂽ���̂ł��B �@��ɂ̌��z�N���ɂ��ẮA���̂��ƂڋL�^�����������Ȃ��̂Ŗ��m�ł͂���܂��A�����Ɍ�����L������A�������Ƃ��V���R�N(759)�R���ȑO�ɏo���オ���Ă������Ƃ͊m���Ƃ���Ă��܂����B �@�܂���ɂ��Z�q�Ɣq�Ƃ���ɂ܂Ƃ߂����قȍ\���ł��邽�߁A�͂����đn���̓������猻�݂̂悤�Ȍ`�ł������̂��A���邢�͒��q�͌�Ɍp�������ꂽ���̂ł͂Ȃ��������Ƃ������Ƃ����Ƃ̂������ŋc�_����Ă��܂������A�ߔN�ł͎g�p����Ă��錚�z�ނ̉Ȋw�I����(�N�֔N��@)�ɂ���āA���[�Ƒ��O�シ�鎞���ɁA�ŏ����猻����悤�Ȏp�Ō��z���ꂽ�� �ƌ�������L�͂ƂȂ��Ă��܂��B �@���̐��q�́A�����X�N(1997)�ɍ���(���q���Ӓn��͎j��)�Ɏw�肳��A���N�ɂ́u�Ós�ޗǂ̕������v�̈ꕔ�Ƃ��Đ��E��Y�ɓo�^����Ă��܂��B �@���q�@�N�\ �@http://www.kunaicho.go.jp/event/shososeibi/nenpyo.html �@��̏C������ʐ^ �@http://www.kunaicho.go.jp/event/shososeibi/shintyoku.html |

�Q���P�P���i���j

LED�d���ɂ���

LED�d���ɂ���

| �@�ŋ߁ALED�d����LED�Ɩ����̒l�i���������Ă����B �V��̓d����u��������LED�Ɏ��ւ��āA�ȃG�l���悤�ƍl����l�������Ă���炵���B�Ɠd�ʔ̓X�A�R�[�i����r�o�Ȃǂ̃z�[���Z���^�[�ɂ͑�ʂ�LED�d����LED�Ɩ������Ԃ悤�ɂȂ����B �@�䂪�Ƃ��A�]���̃_�E�����C�g�̓d���^�u���ǂ�A�T�[�N���C���i�u�����j�Ȃǂ���ALED�Ɩ����Ɏ�芷������B �@�d���͐^��ɂ����Ǔ��Ƀt�B�������g�Ƃ��ă^���O�X�e�����g���A����ɓd���𗬂��ĂQ�O�O�O�x�ȏ�̍����ɂ���������̂ł���B�^���O�X�e���͂R�R�W�O�x�Ɣ��ɗZ�_�������̂ŁA�d���̃q�������g(�����́j�ɂ͂����ĕt���̍ޗ��ł���A�����Ԏg���Ă����B�d�����Z�p�J�����i�݁A�ׂ����̃^���O�X�e�����R�C����Ɋ����āA���������ɃR�C����Ɋ����������Q�d�R�C���d���Ƃ����̂����Łi�����̃}�c�_�d���j�Ƃ��Ĉꐢ�������Ƃ�����B �d���͐^��ɂ���ƁA�^���O�X�e�����M�ŏ����āA�₹�ׂ��āA���ɒf������̂ŁA���ɕs�����K�X�̃A���S�������ď��i������Ă���B �@�u�����͓d�����d�͏����1/3�`1/4���x�ŁA�ȃG�l���������A����ł��u���ǂ���芷����ۂɊǂɐG���ƔM���قǔM�������Ă���B���̔M���d�C�G�l���M�[���X���Y��ł���B���ɂȂ�Ȃ��ŔM�Ƃ��Ĕ��U�E�����Ă���B �@���̓_�ALED�͖w�ǔ��M���Ȃ��̂ŁA�d�C�G�l���M�[���w�nj��ɑ���A�d�̓��X�����Ȃ��B���܂ł͓d���ɑ���قǂ̔����ʂ�LED���ł��Ȃ������̂ŁA��ɓ���Ȃ������B����Ȃ��̂͂����������ɍ����ł������B���ꂪ�ŋ߁ALED��łRW��TW(���b�g)�ʂ̂��̂������ł���悤�ɂȂ����B �@LED�͒P�F�̔����f�q�ŁA�J�����ꂽ���ɂ�����ƁA�ԁA�I�����W�A���A�A�A�����Ĕ��F�ƂȂ��Ă���B��ʏƖ��p�͔��F�łȂ��Ǝg���Ȃ��B �@LED���̂Ŕ����ڏo���Ă���̂ł͂Ȃ��A��ʂ̂��͉̂��F��LED�̕\�ʂɓ���Ȍu���h����h���āA���̔g����ϊ����Ĕ��F�̌��ɕς��Ă���B ���̌u���h���̎�ނ�ς��邱�ƂŁA�����F��d���F�̌����o�����Ƃ��ł���B �@������̔��F���o�������́A������R�EG�EB�i�ԁA�A�j�̌��̂R���F��LED����ׂāA�����ɔ���������Ό����ڂɂ͔��F�Ɍ�����B ����͉t���e���r��v���Y�}�e���r�̕\�ʂɖڂ��߂Â��āA�ׂ��ȗ���������� RGB������ł���̂�������B�ǂ̐F���������ŐԂ��⍇������ĉ��F�₻�̑��̐F�����R�ɕ\�����Ă���B �@������A���������Ȑ����~�̓V�䓔�pLED�Ɩ����i�V�[�����O���C�g�j�̓����R���Ŋ�����RGB��LED�̔����̓x������ς��邱�ƂŁA�d���F�⒋���F��A�Ԃ��ۂ��F��A���ۂ��F��ΐF�Ȃǎ��R�ɉ��o�ł�����̂�����܂��B �@�c���ɂ͓d���F���������B�܂��A�d�����Ǐ��ɂ͒����F���K���Ă���B�d��������F�A���[�h���o���F�ȂǁA�����̃V�[���ɂ�莩�R���݂ɐF��ς��邱�Ƃ��ł���B����͂R���F��LED���ł������Ƃɂ��B ���܂ŁA�Ɩ��̖��邳�́A�d���Ȃ�U�OW(���b�g�j�Ƃ��A�P�O�OW�Ƃ����悤�Ƀ��b�g�i�d�͎g�p�ʁj�ŌĂ�ł����B�u���������ǂQ�OW�^�Ƃ��A�T�[�N���C���R�OW�ȂǂƌĂ�ł����BLED�d���ł�����d�͂SW�Ƃ��VW�Ƃ��\���͂��Ă��邪�A���܂ł̓d���ƌu�����Ƃ͏����������ς���Ă���B��ɏq�ׂ��悤�ɁALED�͏ȃG�l�̏��i�Ȃ̂ŁA�d���P�O�OW��LED�Ȃ�P�TW�O��A�d���U�OW�Ȃ�LED��9W�O��A�d���S�OW�Ȃ�LED�S�D�TW���炢�B���̊W�����̕\�Ɏ����B |

���L�̒l�͖ڈ��Ƃ��Ă��������B

| ���� | 1520��m | 910���� | 485���� | 170���� | |

| ����d�� | �d�� | 100W | 60W | 40W | 20W |

| �u���� | 27W | 13W | |||

| LED | 15W | 9W | 5W | 2�`3W | |

| �@���̖��邳�H�̕\�����A�P�ʂɂ��ďЉ�܂��B ���̗ʂ�\���P�ʂɂ́A�����A���x�A�P�x�A�Ɠx�̂S�̒P�ʂ�����܂��B �����i�����o���Ă���Ƃ���j�́A�_�ł�������A�u�����̂悤�ɖʂł������肵�܂��B�܂��A��������o����̗ʂ�\���P�ʂ������ŁA����P�ʂ������i���[�����j�ł��B LED�d���̔��ɉ����[�����ƕ\�����Ă��܂��ˁB ��������Ȃ�̂ł����A�������͂ދ��̂��l���āA���̋��̂̔��a�̂Q��ɓ��������̏�̖ʐς�ʉ߂�����̗ʂ����x�ƌĂт܂��B�����āA�������甼�a��2��ɓ������ʂ��Ȃ��~���`�̂Ȃ��p�x�𗧑̊p�ƌĂсA�P�ʂ͂����i�X�e���W�A���j�ƌ����܂��B�P������a/r2���@�P�ʂ͂����i�J���f���j�ƌĂт܂��B ����ɁA�����̒P�ʖʐϓ�����̌��x���P�x�i�P�ʂ͂���/�u�j�ƌ����܂��B �@�ȏ�́A������\���P�ʂł����A��������o�������ǂ⏰�ɓ������Ėʂ��Ƃ炵�܂��B���̏Ƃ炳���ʂ̖��邳���Ɠx�i�P�ʂ̓��b�N�X�j�ł��B 1���b�N�X�͂P����/�u�ł��B1�u�ɂP�����̌������B���ďƂ炵���ꍇ�̖ʂ̖��邳�ł��B���������̌����ł��A�������L���A�����������ƏƓx���Ⴍ�Ȃ�܂��B ��Ƃ�Ǐ����������ꍇ�́A�Ɠx���ǂ̂��炢�K�v�����d�v�ŁA�����̗ʂ͒��ڊW������܂���B�����ɓǏ��̏ꍇ�͖{�̃y�[�W�����邢���ł��B �@LED�d����LED�V��Ɩ������ꍇ�́A�����i���[�����j�Ƃ����\��������Ă��܂��B����͂���LED��������S�̂̌��̗ʂ�\���Ă��܂��B �@�d���͋P���Ă��镔���i�t�B�������g�j�͏������̂ŁA���ڌ���܂Ԃ����ł����A�A�u�����͌��\�傫�ȊǑS�̂Ō����o���܂�����u�����͌��Ă��܂Ԃ�������܂��A���邢�̂ł��B�������������̂̓����ƁA���̗ʂ�\�����߂ɁA������P�x����x�Ȃǂ��K�肵�Ă��܂��B �ȏ�A�]�k�ł����B |

��������Ȃ�܂����A�����������_�I�Ȑ����͉��L���N���b�N���Ă������������B

shoumeiYougo_tan-i.pdf �ւ̃����N

�@![]() �g�b�v�y�[�W�֖߂�

�g�b�v�y�[�W�֖߂�

�Q�O�P�R�N�P���Q�R���i���j

���E�C�R��w�Z�̐��w�̓������̉�

���w�R���R��g���āA�O�`�P�O�܂ł̐�������鐔���������Ȃ����x�ł����B

�͎��̂悤�ɂȂ�܂��B

�����ł��܂������H

| �O | �i�R�|�R�j�~�R���O |

| �P | �i ��R�~��R�j���R���P |

| �Q | �i�R+�R�j���R���Q |

| �R | �R+�R-�R���R |

| �S | �i�R���R�j+�R���S |

| �T | �R�I�|�i�R���R�j���T |

| �U | �i �R�~�R�j�|�R���U |

| �V | �R�I+�i�R���R�j���V |

| �W | �i�R�I���R�j�R�恁�W |

| �X | �R+�R+�R���X |

| �P�O | �R�D�R�~�R���P�O |

�����ŁA�R�I�͂R�̊K��ŁA�R�I�Ƃ́A�R�~�Q�~�P���U�ł��B

���ꂪ�ł����l�́A�����_�炩���A���D�G�Ȑl�ł��B

�������Ȃ�A����{�鍑�C�R��w�Z�ɓ��w�ł��܂��B

�@![]() �g�b�v�y�[�W�֖߂�

�g�b�v�y�[�W�֖߂�

�Q�O�P�R�N�P���P�S���i���j

�v�����W�ɂn�r���o�[�W�����A�b�v

| �}�C�N���\�t�g�̐헪�ɕ֏悵�āA�n�r���v�����V����v�����W�Ƀo�[�W�����A�b�v���Ă݂��̂ŁA���z�������܂����B���Ɋ����������Ƃ͂���܂���B ��ʂ��J���[�t���ɂȂ������ƁA��ʂŃ^�b�`���삪�ł���悤�ɂȂ������ƁB�������^�b�`��ʂłȂ��ƑΉ����Ȃ��B�ڍׂ̓p�\�R���̃y�[�W�ł����������B |

2013�N1��13���i���j

�؉��ƁA��̉Ԃ�����A�b�v

| �����̒��ŁA�Ђ�����ƐF�N�₩�ɉԂ��������X�~�Ɛ痼�A�������A�b�v���܂��B��ؔ��̗l�q���������������܂��B���L���N���b�N���Ă��������B �؉��̗l�q ��̉� |

2013�N1�����U

���c�����{�ɏ��w

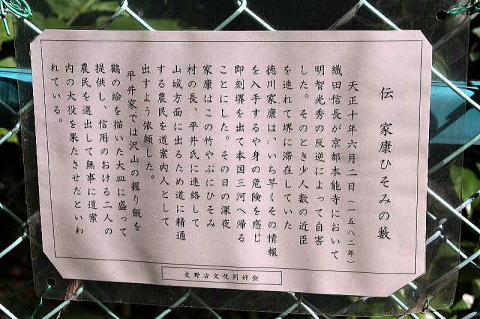

| �@�����͉����ŁA�f���炵���N�̖����ɂȂ����B�C���́|�P���ŁA�L�̐��������Ă����B ���������������A���w�ɏo�������B�����A�l�o�����Ȃ��悤�Ɋ������B �@���̋ߕӂɂ͐��c�_�ЂƐ��c�����{�̓�̂��{���߂��ɂ���B�{�i�͗��Ђ��������Ă���ƕ����Ă���B �@���N�A�����R�ɂ��鐯�c�����{�ɂ��Q�肵�A���D�Ɩ�����Ƃɂ��Ă���B���N����N�̌Â����D�Ɩ�������čs���A�C�߂Ă��炨�Q�肵�A�V�������D�Ɩ���ċA�����B �ߑO�X�����ɍs�������A���l���̎Q�q�q�����w�ɗ��Ă����B �@�R�̏ォ��̒��]�����炵���A��㍂�����H������Ȏւ̂悤�ɑ����Ă���̂�������B����͍������H�����d�Ȗh���ǂň͂��Ă���̂ŁA����������̂ł���B �@�Q���͂Q��������̓o�铹������A���ʂ̒�����������Βi��o�铹�ƁA�����ɂȂ閭��������o�铹������B �@�K�i�͌��\�����̂ŁA�������B �@�Q�O�P�R�N�̐��c�����{�̗l�q���Љ��B |

|

| ���c�����{�̐��ʁA�Α���̒����ƎQ�� |

|

| ������������A�Q�����P�O�O���قǐi�ނƍ���ɊK�i������ �S�O�O�i�قǂ̊K�i��o��ƎЖ����ɒ����B ��������R�O�i�قǓo��Ɩ{�a������B |

|

| �{�a����������f�����ʐ^ |

|

| �{�a�̗��ɋ�������B�D���i���Ȃ������j |

|

| �{�a�ɂ��Q�肷�鏉�w�q |

|

| �Ж����ł��D�A��A����肪�����Ă��� |

�����Q���A�R���ɂ�������̏������ŋq�œ��키�Ƃ���B

�@![]() �g�b�v�y�[�W�֖߂�

�g�b�v�y�[�W�֖߂�

12��21���i���j

�p�\�R���̃y�[�W��V�݂��܂����B

| �@�ŋ߁A�p�\�R���̐��\���i�i�ɑ����Ȃ�܂����B�m�[�g�u�b�N�̓f�X�N�g�b�v�ɔ�א��\�����Ƃ����b�͒ʗp���Ȃ��Ȃ�قǁA�m�[�g�u�b�N�̐��\���オ�}���Ă��܂��B �@�ł��A�X�}�z��iPad�ȂǃP�C�^�C�@��̐��\���ڂ������鑬���ɂȂ�A��ώg�����肪�悭�Ȃ��Ă��܂��B����͑S�Ĕ����̂̍����\���ɋN������Ƃ���ł��B �@ �@�f�X�N�g�b�v��2��A�m�[�g���茳��4�������܂����A2�N�قǂ���ƐV���i�ƍ����傫�������āA�V�������̂��~�����Ȃ�܂��B �@�ŐV�̃m�[�g��ASUS�GZenBook�Ƃ����f�B�X�v���C��13�C���`�̂��̂��g���Ă��܂��B���̏Љ�����łɂ��Ă��܂��̂ŁA�������������B ���̃m�[�g�̓��삪���܂�ɑ����̂ŁA�f�X�N�g�b�v�̓��삪�x��������悤�ɂȂ�܂����B�f�X�N�g�b�v��CPU�́AQuad�@�Q�D�SGHZ�~�S�ł�����N���b�N�͑������ł��B ZenBook�͂P�D�XGH���~�Q�ŒP�Ȃ�N���b�N�̔�r�ł̓f�X�N�g�b�v�������͂��ł����A ZenBook�̕��������ȑ�������Ă��A�d���̗����オ��ɂ��Ă������̂͂Ȃ����Ȃƍl���Ă��܂����B �@���̗��R�́AZenBook��HDD�̑����SSD���g���Ă��܂��B�i�e�ʂ͂P�Q�OGB�j �d���X�C�b�`������ƁA�����ɗ����オ��A��ۂ������ɐ�܂��B ��ʂ̓���������A�C���^�[�l�b�g�ւ̃A�N�Z�X�����ɑ������K�ł��B �����ŁA�f�X�N�g�b�v��HDD��SSD�Ɏ�芷�����Ɓi�����j�����܂����B ���ʂ͑喞���ő�ω��K�ɓ��삷��悤�ɂȂ�܂����B ����������ŁA�p�\�R���ɂ��Ă̋L�������������p�\�R���̃y�[�W��V�݂��܂����B TOP�y�[�W�̍����p�\�R���̃{�^���𒅂��܂����̂ŁA�������������܂��B �f�X�N�g�b�v����ω����ɂȂ�܂����̂ŁA���̓��b�c�m�[�g��HDD�����ւ��悤���ƍl���Ă��܂��BHDD�̓��ւ��i�����j�̍ہA���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��_������܂��B �����HDD��SATA�d�l���AIDE�d�l�������O�ɒ��ׂ�K�v������܂��B �@IDE��SATA�d�l�ł́A�R�l�N�^�̒[�q�̌`��A�s�������S���Ⴂ�܂��B�܂��f�[�^�̂����̎d����IDE�̓p�����������ASATA�̓V���A�������ƌ������ƂŁA���̂܂܂ł͑S���݊����͂���܂���B �ȑO�̂��́A��̂Q�O�O�W�N�ʂ��ȑO�̂��̂́AIDE�d�l�ł��B Windows XP�̌㔼�ȍ~�A�Q�O�O�X�N�ȍ~�̐��i�͖}��SATA�d�l�ɂȂ��Ă��܂��B IDE�̎d�l�̏ꍇ��IDE�d�lSSD��Ȃ���Ȃ�܂���B�������A���̏ꍇ�͌��ʂ����҂ł��Ȃ��悤�ł��̂ŁA�p�\�R����V�������������������x�^�[�ł��B ����́A�����̃p�\�R���̊�{���\���Ⴂ���߂ɁA�L�����u�����������̂Ɏ�芷���Ă��A�S�̂̑��������҂ł��Ȃ����߂ł��B ���b�c�m�[�gCF-Y�V��SATA�d�l�̂��̂ł����̂ŁA���܂��X�s�[�h�A�b�v���邩�ǂ����A�g���C���Ă݂悤�ƍl���Ă��܂��B ���̋L�����A���������p�\�R���̃y�[�W�ł��Љ��\��ł��B |

�W���P�O���i���j

�V�_�Ղ̃M�����_�`

| �W���V���A���H���߂��܂����̂ŁA�w�c�����������\���グ�܂��x �ҏ����������Ă��܂������A�ق�̏����H��������悤�ɂȂ�܂����B �����A���̉āA���߂āw�c�N�c�N�{�E�V�x�����Ă��܂����B�����ł��B��������̂�����Ƃ������ԂŁA���̌�A���z���Ƃ�Ɩ��~�݁A����Ɂw�N�}�[�~�x�̑升���ɂȂ�܂����B��͂薢���A�M���Ă������Ă��܂��B ������ƁA�^�C�~���O������܂������A�V���Q�R���A���V���{�̓V�_��������A�����M�����_�`�i�݂����j���B���Ă��܂����B��������̉���҂̒�����I�����ꂽ�M�����������������āA�e�p�[��H�ŁA�����Ԃ錒�N�I�ȃM���������C�ɐ_�`��擱������A�S������A���F������グ�A��ϐ���オ���Ă��܂����B �V���̏��X�X��k�����ɉ�����A�������z���ēV���{�܂ōs���A���̌�A�Ăіk�シ��Ƃ����R�[�X���������܂����B ���̉Ă̕����������͂����܂��B |

|

�А��̂����|�����Ƌ��� �_�`������Ă��܂����B |

|

�擱���̒j�����J�𐁂� ���H���m�ۂɌ����ł��B |

|

�Y��ȃM�����B�ł��B |

|

�_�`�͌��\�d�����ł��B �����ۑ���S���ł��܂��B ���������M���������I |

|

�����̏������l�� �Ȃ��Ă��܂��B |

|

�����Ƃ����Ԃ� �ڂ̑O��ʉ߁B |

|

���X�X�͐l����� ���Ă��܂����B |

�R���P�X��(��)

�R���~�̂s�u�A�W���~�̃w�b�h�z��

���o�Y�ƐV���ɖʔ����L�����f�ڂ���Ă����̂ŁA�Љ��B

�����R�����g�������Ă݂��̂ŁA�������������B

�R���P�R��(��)

���f���[���̌��ޖ@�ɂ���

| �ŋ߁A�����100�ʁA���⑽�����ɂ�200�ʂقǖ��f���[���������ė��č����Ă��܂����B�����������Ƃ��o���������ƂȂ��ł����H �v���o�C�U�[�̓C�I�l�b�g�iK-OPT)�ł��̂ŁA���f���[���͖w��[MEIWAKU] �Ƃ����^�C�g�������ĕ\������܂��B������}�E�X�ō폜�����Ă����̂ł����A�����������Ȃ荢���Ă��܂����B ���̖��f���[���A����ю�M�������Ȃ�����������I�ɍ폜�ς݂ɂ�����@�����邱�Ƃ����܂����̂ŁA�����Ă݂܂��B���łɂ��̕��@���������ŁA����Ă����I�Ƃ������͖������Ă��������B ���[������M��Outlook Express�ōs���Ă���ꍇ�̖��ł��B ���̑��A�C���^�[�l�b�g���[���i�x�����������[����g�������[���Ȃǁj���g���Ă�����͂��̖��͂Ȃ���������܂���B �܂��A �i�P�jOutlook Express�𗧂��グ�� �i�Q�j��M�g���C���J���A��M�������Ȃ��i�֎~�������j���M�҂����N���b�N���đI������B �i�R�j���b�Z�[�W�iM)��I�сA�u���M�҂��֎~����iS)�v���N���b�N���AOK���N���b�N����B �i�S�j�c�[���iT)��I�сA���b�Z�[�W���[���iR)�ɂ���֎~���ꂽ���M�҂̈ꗗ�̃��[���� �@�@���ׂă`�F�b�N�����Ă����B �i�T�j���ɁA�����c�[���iT)�̃��[���iM)�ŐV�K�쐬�iN)���N���b�N���A���[�����[���Łu�폜�ς݁@�@�A�C�e���Ɉڍs����v�u���b�Z�[�W����M���Ă��炱�̃��[����K�p����v�u�����f***�f�v���܁@�@�ޏꍇ��***�ɋ֎~�������������L�����AOK�{�^���������B ���̑���ő����Ă��郁�[���̓t�B���^�����O����āA�s�v�ȃ��[���́A�폜�ς݃A�C�e���̗��Ɏ����I�ɓ���܂��̂ŁA������ꊇ�ō폜����������ƂɂȂ�܂��B ���ӓ_�͑��M���u�֎~����iS)�v�Ɏ�M���������������đI�ԂƎ�M�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B ���̊m�F�́A�c�[���́u�֎~���ꂽ���M�ҁv�̗��̒��Ɏ�M���������O������Ă���ꍇ�́A ���̈ꗗ�\���疼�O���폜���Ă��������B����������̖��O�̑��M�҂͕��A���܂��B 1�T�ԁA���s���ċA���ƁA1400���قǖ��f���[���i�Ȃ����o��n�T�C�g�������j���͂��Ă��܂��āA�폜����ςł����B��x�͂������Ɖ���ł��͂��悤�ɂȂ�܂��B �����̓��[���A�h���X���������������Ă���̂ŁA�߂����₽��ɑ����Ă��܂��B �A�h���X�͖��O�����łȂ��āA���O�Ɛ����̑g�ݍ��킹�Ȃǂ������悤�ł����A����̐l�Ɋo���Ă��炦�ɂ������_������܂��B �ȏ�̕��@�ŁA�w�폜�x���y�ɂȂ�܂��̂ŁA������͂��Ă���Ԃ�������܂���B �ȏ�A���Q�l�܂ŁB |

�R���P�O��(�y)

���C�����X�E���[�^�̌̏�

���C�����X���[�^���̏Ⴕ�Ď��ւ���H�ڂɂȂ����B

�f�W�^���@��ɂ��Ă̍l�@�������Ă݂��B

�R���W��

�����]��n��c�A�[�ɎQ������

�N���V�|�W���Ƃ������x�����𐋂��đ��葱���钆���ɋv���Ԃ��

�s���Ă݂��B�������c�A�[�ɎQ�����āA�n�v�j���O���o�������B

�ڂ����́A���s�̃y�[�W�������]��n���̗������������B

2��26��

�w���̂���Ȃ���P

�������A���X�̏��Ȃ���������������d���Ԃ̌���

���d�Z�p�̊J���A���i���K�v

���{�̋Z�p�͂������~�����H

2��23��

���{�̔w���낤

�E�����𐄐i���邽�ߓ��{�c�f�������𗬊���d���Ԃ̌���

����Ȍ��q�͔��d������A���ɓK�������U�^���d���̌��݂�

2��21��

�u�̐��ېV�[���s�v��ǂ��

�������v���i�߂���s�\�z�͂ǂ�Ȃ��̂��H

�Q���P�Q���i���j

�p�\�R���̂n�m�C�n�e�e�ɗv���鎞��

�p�\�R���͓d�������āA�����Ɏg���������Ȃ��Ȃ������オ��Ȃ�

�̂ŁA���炢�炷�邱�Ƃ�����B�ŐV�̃p�\�R���ƁA���܂Ŏg�p���Ă���

�p�\�R���ŁA�ǂꂭ�炢�̂n�m�A�n�e�e�ɗv���鎞�Ԃ̍������邩�A����

�����ăe�X�g���Ă݂��B�@���ʂɂ��Ă��w���z�L�x�̃y�[�W�ŁB

2��7���i�j

�����܂Ŕ����Ȃ����m�[�g�p�\�R��

���{�̃��[�J���т�����H

���Ȃ���Ȃ���p�@�@�`�r�t�r

���t���߂��āA��������������邩�Ǝv���Ă������A�܂��܂�

���g���߂Â��Ă���B���N�͑�ϊ����������B

�f�W�^���Z�p�͗��܂�Ƃ����m�炸�A�h���h���i���������Ă���B

�P�C�^�C�d�b�����̍ł��镪��ŁA�����̂̉�A���̔����̂�

�}���ɐi�����āA���i�̒��g���߂܂��邵���ς��i������B

���ꂪ�m�[�g�p�\�R������ɂ���щ��āA�����^�A�����ԋ쓮�A

�������\�p�\�R�������܂�Ă���B���܂�HDD�i�n�[�h�f�B�X�N�j��

�L�^�}�̂Ƃ��ČN�Ղ��Ă������A�����ɂ��Ĕ����̃������[�ɒu��

�������B���ꂪSSD�ł���BSSD�Ƃ��\���b�h�X�e�[�g

�h���C�u�ŁA�����̃������[���g���Ă���̂ŁA�������A�ȓd�́A

�������A���M�����ł���B���i��HDD���͂܂��������E�E�E�B

���̓��ɉ��i���͉�������͂��B

2008�N��Panasonic�̃x�X�g�Z���[�m�[�g�p�\�R����CF-Y7�ƁA�ŐV��

ASUS�@ZENBOOK�@UX�R�PE���r���Ă݂��B3�N�Ԃ̋Z�p�̐i����

��������B�J�o���ɓ���Ă��X�����Ŏ��܂肪�����B

�����������o�b�N�ɓ������y������������

���ꂪ�p�\�R�����H�@�Ǝv���قǁI

�ڂ����́w�k�R�Ȃ鐏�z�L�x���������������B

�Q���S���i�y�j

���N�Ԃ肩�̑��ŁA�k���͑�ςȏɂȂ��Ă���B��͐ς����

�Ȃ��Ȃ��n���Ȃ��̂ŁA�n���������B�Ⴈ�낵�A�Ⴉ���A���a�֎̂Ă�

����������Ƃ��J��Ԃ��Ă��邪�A���N��肪�����Ă��ĂȂ��Ȃ����

���ł��Ȃ���ԂɂȂ��Ă���B�����͗��t�A���z�̌��͎���ɖ��邭

�����Ȃ���邪�A���ƂQ�T�Ԃقǂ͂܂��܂����������������B

����}�͏���ł̑��łɑǂ�����悤�ł��邪�A��}�̔��ł��܂�

�蔲�����邩�H�@�傫�Ȑ��ǂɂȂ肻���ȗ\��������B

�ȑO�Ɂw�����̐ӔC�xPHP�V��720�~��ǂB�o�ώY�ƏȂ̊�����

�É�Ζ����̒����ŁA���{�̓����@�\�̊����̎p��ɗ�ɔᔻ���A

�ǎ҂��犅�����𗁂т��B���̕��A�Ȓ��A�ێ�E����h�̊��������

�a�܂ꂽ�l�ŁA�ŏI�I�ɂ͎�ɂȂ����B

���݂͑��s�̋����s���̃u���[���ɂȂ��Ă���B�䉮���ꎁ�����l

�����s���̃u���[���ɂȂ��Ă���B�����̃l�b�g�ł͑�O���ꎁ���Q��

���ꂽ�悤�ŁA�̂���̉��v�h�̃u���[���A�ŋ��̖ʁX�������Ă����B

�Éꎁ�͐l���������āA�u�����@�\��Ŕj���Ȃ���Γ��{�̏�����

�Ȃ��v�Ƃ��������M�O�������čs������Ă���f���炵���l���ł���B

���̌Éꎁ���w���{�@�����̕���x�u�k��1600�~���o�ł����B

2011�N5��23����P�ŁA8��1����9�łs�A����Ă���B

�������o�������_�ł͌����A�o�ώY�ƏȁA��b���[�t�Ƃ�������A

��Ђł͓��������̂悤�Ȃ��̂ŁA�ɗ�Ȕᔻ�Ƃ���ׂ��p��������

����B�@�u�Ȃ�قNJ����Ƃ͂��������l�킩�I�v�ƋC�Â�����ʔ����B

���z�L�̃y�[�W�ŁA�nj㊴���Љ��B

�P���Q�X���i���j

�����P�����I�ՂɂȂ����B���ς�炸���g�����X�Ƃ���Ă��Ċ����B

�Q�U���i�j�ɑ����āA�ҏW���́w�C�^���A���s�L�x���A�b�v���܂����B

�l�ނ̗��j�A�l�ނ̕��������̈�Y���\�����i�����Ă���鍑���B

�}�����̂ƁA�L�������ꂽ�̂Ń~�X���S�z�ł��B�@�������������B

�P���Q�U��(��)

�劦�g������Ă��܂����B��͂肱�̎����͗�N�ʂ��ϊ��������ł��B

�C���t���G���U�����s�̒������o�Ă��܂����B

����������ł͗��t���߂Â��Ă��܂��B�䂪�Ƃ̘X�~���炢�ċv�����ł�

���A�������������Ă��܂��B

�W�N�O�ɍs�����������[���b�p�i�����j���s��ҏW���ăA�b�v���܂����B

���s�̃y�[�W�܂��́A��L�̒������[���b�p���N���b�N���Ă������������B

1���P�T��(��)

�������������߂����B�ȑO�͍����͐��l�̓��ł������B�@�������

�Z���^�[�������n�܂�A�����͂Q���ڂŁA���ς�炸�g���u��������

�V������킵�Ă���B�撣���Ă����������������Ŏł���

���ɂ��Ă���Ăق����B

���āA���s�L�����A�Q�O�O�S�N�̒������[���b�p�ƁA�Q�O�O�T�N�̃C�^���A

���s��lj����Ȃ���܂Ƃ߂��Ƃ��n�߂Ă���B�@�߁X�A�b�v�\��B

�܂��͒������[���b�p�A�����̂悤��JTB������ɎQ���������́B

�w�������̒����A�������V�P�Q�����x

�����҂��������B

�P���P�R��(��)

�����V���̍��W���u�����̎Љ�ɐӔC�����Ƃ��v�ɓ����ł��B

���z�L�̃y�[�W���������������B

1���T��(��)

���s�̃y�[�W�̑啝�ȕύX�ƕ���

�ȑO�A�폜���܂����k�����s���X�C�X���s���ēx�A�b�v���܂����B

�g���R���s���C�M���X���s�͏���ʂ�p�~���A���ʎʐ^�ɕύX

���܂����B�ȑO�A�N���b�N����Ɖ�ʂ��傫���Ȃ�������̗p���܂���

���A�T�[�o�e�ʂ��傫���Ȃ�܂����̂ŁA�S�đ��ʕ\���Ƃ��܂��B

�ʐ^�͉�ʂ��傫���������ꂢ�ł��B�掿�͏��ʁi�r�b�g���j�ɂ�

���܂����A�t���\���̉�f���������Ă��܂��̂ŁA��ʂ�

�傫���������ꂢ�ɕ\���ł��܂��B

�k�����s�ƃX�C�X���s�̕����ɓ�����

���ꂽ�L�����J��Ȃ���A�n�[�h�f�B�X�N����ʐ^�����o����

�ҏW���܂����B�w�n���̕������x���Q�l�ɂ����Ă��炢�m�F����

����ł����A�ԈႢ�����邩������܂���B���̐߂͂��e��

���肢���܂��B

�k�����s�̃R�����g�͌���A��������A�b�v�������Ǝv���܂��B

�Ƃ肠�����ʐ^�𒆐S�Ɍf�ڂ��܂����B

1��2��(��)

2007�N6��20���Ɂw�X�C�X���s�x�����܂����B���̍ۂ̓��e���ȑO��

�z�[���y�[�W�ɃA�b�v���Ă��܂������A�T�[�o�e�ʂ��I�[�o����

���܂����̂ŁA�폜���Ă��܂��܂����B����̃T�[�o�͗e�ʂ��\��

����܂��̂ŁA�ĂѕҏW���ăA�b�v���܂����̂ŁA�������������B

�L���ԈႢ�̕��������邩������܂��A���e�͉������B

�Ȃ��A�X�C�X�Ɠ����ɍ폜�����w�k��4�����̗��x���߁X�A�ēx�A�b�v

����\��ł��̂ŁA�������������B

1��1���i���j

�V�N���߂łƂ��������܂��B

���X�������ł����A�����̏o��q�߂܂����B

�{�N���P���N�ł���܂��悤�ɁI

�{�N��HP�ւ̂��z�������҂����Ă��܂��B

12��30���i���j

�w�j���[�W�[�����h���s�L�x��lj��C���v���܂����B

12��27���i�j

����͈�����A�N����PC�Ɗi�����č��܂����B�j���[�W�[�����h

���s�̎ʐ^��I��ŁA���C�A�E�g���l���Ȃ��牽�Ƃ��������܂����B

��N�߂���̂��N�X���������邱�̍��ł����A���Ƃ�قǂ�������

�C�����ɂȂ�ƒN���������Ă��܂����B���������A���͎������

����́w�̗p�S�x�̊|�����t�ƁA���q�̉��������Ă��܂����B

���N�̕��́A��N�ɂȂ������N�̕��ɂȂ肻���ł��B

�w�j���[�W�����h���s�L�x���������A�b�v���܂����̂ŁA���ē����܂��B

�����w�j���[�W�����h���s�L�x���N���b�N�����������B

12��26���i���j

+���Ẵj���[�W�����h10���Ԃ̗��s�ɍs���Ă��܂����B�Q���҂�18����

�݂Ȃ���A�����Ɠ��N��̕��X�ŁA�I�n�y�������s���ł��܂����B���s

�݂̂Ȃ��܂Ɋ��Ӑ\���グ�܂��B�ڂ������s�L�͂������ܕҏW���ł��B

��R�̎ʐ^�Ƌ��ɁA���s���Ɋw���Ƃ��L�ڂ������ƍl���Ă��܂��B

�ǂ����A�����҉������B���s�L��N���ɃA�b�v���܂��̂ł������������B

�P�Q���P�P���i���j

�������{�i�I�ɂȂ��ĎQ��܂����B�~�͊����̂�������O�ŁA���̓�����O��

�����ł��ˁB���͊F�����H������A��̂ӂ���̂�Y�������グ�܂����B

���T������P�O���قǁA���Ẵj���[�W�����h�ɏo�����邱�Ƃɂ��܂����B���S��

������̊����Ƃ������Ƃł��̂ŁA�y���݂ɂ��Ă��܂��B��������f���炵���ʐ^

���B���Ă��܂��B�N���ɗ��s�L���f�ڂł���悤�Ɋ撣��܂��B�����҉������B

�P�Q���Q���i���j

���悢��A���N���I�ՁA�t���ɓ������B��N�A���̎����ɂȂ�Ɖ��ƂȂ����̂�

�Z����������̂́A���������낤���H

�ӂƁA�v�����������z�������Ă݂��B�w�k�R�Ȃ�y�[�W�x���������������B

�P�Q���P���i�j

���̒��~�͂Ȃ��N�������̂��H

���{���������������d�C���[�J����Y������I

���������ł����Ȃ����̂��낤���H�H���l�@����B

�w�k�R�Ȃ�y�[�W�x���������������B

11��23���i���j

�Ԗ�A�[�����Y�ɃJ�j�H���ɍs���܂����B

�l�q�́A�������N���b�N���Ă��������B

�Ƃ���ǂ���g�t�����ꂢ�ł����B

�P�P���Q�O��(��)

�{�����e�B�A�������|�[�g

�P�P���P�R��(��)�A�����s�̌��@���[�J�w�R�}�c�x�l�ŁA�킭�킭�P���L�t�F�X�e�B�o��

�Ƃ����n��Z���ɑ���Ӊ��C�x���g������܂����B�ߗZ������Q���l�قlj��

�\���ɏW�܂�A�����ȏo�X�A�^�����g�ɂ��o�����A��������̏Љ�Ȃǐ����R

�ȍÂ�������܂����B�o�����������������@�n�a�̃A�}�`���A�����N���u���ȑO����q������

����ɁA�w���J���x����H�싳���Ƒ肵�ēd�q���i�i�R���f���T�[�j�Ɛj���ŋ[����

�����i�N���K�^���C���[�W�������́j������w�����ė��܂����B�q�����������̂Â���

�ɋ����������Ă����悤�ɁA�����Ȗʂ��炱���������������Ă��܂��B���̗l�q��

�r�`�q�b�i������n���N���u�j�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂��̂ŁA�������������B

wakuwaku

�P�P���P�X���i�y�j

�Ǐ����z�����f�ڂ��܂����B

�u�����̗��ꂪ�ς�����I�v�@��O���꒘

�V���������������E�o�ς̐V���[��

���̎�̖{�Ƃ��ẮA�ǂ݂₷�������������ēǔj�ł���B

�r���ŁA���q�͔��d�ɂ��ċL����Ă��邪�A�{�����o��

���ꂽ�̂́A��N�̂P�Q���A�����{��k�Ђ̑O�ł������B

���̌�̑�O���̑Ή��ɋ������������̂ŁA�t�H���[���Ă݂��B

�ȉ��A�\���J�o�[�̓��e�Љ�ł��B

�A�����J���A�������E���������Ă���ԂɁA���E�o�ς̃��[���͈�ς��Ă����B

���E�����܂悤�S�O�O�O���~�́u�z�[�����X�E�}�l�[�v�����܁A�勓���ĐV������

�������ɉh�̎�q�������Ă���B�Ƃ��낪�����ς�炸�o���}�L��؋��𑱂�

�閳���Ȑ��{�ɁA���ƂȂ����]�����{�l�E�E�E�E�E�B�Ȃ����Z�ɘa�������o�������ʂ�

�łȂ��̂��H�@�E���T�ꔭ�ō���������ԍ����I�o�u���̐��̂Ƃ́H�@��Ƃ�

�l���A���{�l���u�`�F���W�v���ׂ��͂��̐��E�ρB�@�����̓��������������ǂ݁A

���{���ӂ����ё唭�W���邽�߂̐헪����낤�B

�o�g�o�V���@�V�Q�S�~�i�{�́E�ŕʁj

�ڂ������w�k�R�Ȃ�܂܂��x���������������B

�P�P���P�X���i�y�j

�{�[�W�����k�[�{���y���݂܂���

�j���[�I�I�T�J�z�e���i�V���w�����߂��j�ŁA�w���C���Ɨ������y���މ�x��

��[�A�J�Â���܂����B�@��R�O��Ƃ������ƂŁA���\���j������悤�ł��B

��150���قǂ̃��C���D�����W�܂�A�ꖱ�̊J��̈��A�̌�A�w���N�̃{�[�W����

�k�[�{�[�͓V��̋�ŁA�T�O�N�Ɉ�x�ƌ�����قǗǂ��o�����x�Ƃ����b��

����܂����B�@�V�����p���Ŋ��t��A�@�����A���N�̃{�[�W�����k�[�{�[���o����

�܂����B�����ς�Ƃ������Ńk�[�{���y���݂܂����B���̌�A�������������ɍ��킹

���X�ɔ��A�Ԃƃ��C�����o����܂����B�@�r���ŁA�����y�[�X�_�E������قǁA

�����Ղ胏�C�������݂܂����B�Ō�ɒ��I�����A���Ȕԍ��Œ��I���\������A

���ƁA���ƁA��قLj��{�[�W�����k�[�{�[��������܂����B���I��œ�����

���Ƃ��߂����ɂȂ��A�܁i�����j�Ɏア�����ł����A�ǂ������킯���A�v���Ă��Ȃ�

��y�Y���ċA��܂����B

��ԑO�̃e�[�u���ɒ��Ȃ��܂����B

�{���̃��j���[�J�[�h�i�m���P�j

�{���̃��j���[�J�[�h�i�m���Q�j

�������̃p�X�^�̗�������

���I��Ńk�[�{�[���Q�b�g���܂����I�I�@���b�L�[�I�I

�P�P���P�V���i�j

�����͗₦���݂܂���

�����͊O�C�����V�D�V�x�b�ł��̓~�H��Ԃ̊����ɂȂ�܂����B

���ꂩ�璩�[�͗₦����ł��܂��B�����͉��������t���a�ł����B

����͒���s�A��c�s������ė��܂������A��͂����芦���A

�R�͍g�t�����ꂢ�ł����B�܂��A�����R�̒���t�߂͔������̂�

�����Ă��܂����B

�����͈�����A���ő����ƁA����ǂ����̎�܂������܂����B

������Ɩڂ𗣂��ƁA���͂�������Ɛ����Ă��܂��B

���̌�ŁA��ɃA�u�����V��������Ă��܂����̂ŁA���̏H

���߂ă}���\�����܂P�O�O�O�{���U�z���܂����B

�[���A���p�̃L���m���V�c�ƃ^�������P�W�|�Q�V�O�����a�O�O�W�d��

�����āA�c��_���A�̎B�e�ɍs���܂����B���̒c�n�̂��������ɍc��

�_���A���炫�ւ��Ă��܂��B�₦���݂��Ȃ��̂ŁA��������ł��B�@

���̉ԁi�j�͗�x�߂��ɗ₦��ƁA�Ԃ��t���ނ�Ă��܂��܂��B

�������Q�D�T������R���߂��ɂȂ�A�܂��Ɍ��グ�鍂���ł��B

�Y��ɍ炫�ւ�c��_���A

�����|�p�I�ɃV���b�g������V�̎�

�w�k�R�Ȃ�܂܁x�ɁA�����̂��̌��ǂ�ł��������B

11��1���i�j

���t���a�̈��

�����͒�����A�D�V�C�ŋC���������āA���t���a�������B���ߏ��̗͂����

�ׂ̉Ƃ̒�̎����������B��Ƃ��I����Ă���r�[���Ŋ��t�������A

�ƂĂ������d�����ł����B�݂Ȃ��܂Ɋ��ӁI

��ؔ��͏����ɐ��炵�Ă���̂ŁA�ʐ^���w������x�̃y�[�W�ɃA�b�v�B

�������������B

10��26���i���j

�،͂炵1����������

�����͂��̏H��Ԃ̗₦���݂ŁA�O�C����12�x�������B���ꂩ�玟���

�����Ȃ��Ă���B���̔P�����w�NJ��������̂ŁA����P�������ĊJ�����B

�����͓V�C�͂܂��܂��������̂ŁA�����ŕ����n�߂��A������������

�����Ȃ���䖝���ĕ������B�r������̂����܂��Ă��傤�ǂ���������

�Ȃ����B�����̃R�[�X�ł��閭���Q������������A��{�̍��̖�

�����炫�ŁA�Ԃ��`���z���炢�Ă����B�v�킸�V���b�^�[������B

�o�J�`�����̃f�W�J���������Q���Ă��Ȃ������̂ŁA���X�s���{�P�C�����B

�ʐ^�́w���̎��R�x�̃y�[�W�ɃA�b�v���Ă��܂��B

�A��ɖ�ؔ�����������B�n�N�T�C���}�ɑ傫���Ȃ菇���ɐ������Ă���B

���N�͂ǂ������킯���A��̔�Q�����Ȃ��āA�c��H�ׂ�c�������Ȃ�

�_�C�R���A�J�u���A�n�N�T�C�ȂǗ�N�ɂȂ��悭�ł��Ă���B

�ʐ^�́w������x�̃y�[�W�ɃA�b�v���Ă��܂��B

10��18���i�j

�Ôg�ɏP����댯������̂ɂȂ��A�����͊C�݂ɂ���̂��H�@

���̋^��͒N�������Ă��܂��H

���������͓��k��n�k�ɂ��Ôg�ŁA�������j�ꂽ�B���̌��

���f�����Ō�������c�Ȏp��悵�Ă���B��X���ڂɂ���p�͂܂�

���̈ꕔ�������Ă��Ȃ��B����̔j�ꂽ�p�͖ڂ��͂����B

�����͒Ôg�ɏP���₷���C�ݐ��ɉ����āA����ł���B�Ȃ��A

�����͂��ׂĊC�݂ɂ���̂��H

���̋^��ɉ��������I

�w���z�^�x�̃y�[�W�����ĉ������B

10��16���i���j

���c�̏H�Ղ�

�H����̈���A���c�_�Ђ̏H�Ղ�ŁA��������q�����B

�ڂ������w���̎��R�x�̃y�[�W���������������B

10��13��(��)

�����A�����̎U���R�[�X������Ă��āA����������̗t���ꕔ�A����

�g�t���Ă���̂ɋC�������B�@���̋C����10�x�ɋ߂Â��Ă���B

3�A�x�̍ŏI���A���j���̌ߌォ�璷�쌧�̐ؑ��Ƃ�����c�s��

�אڂ���c�ɂɍs���Ă����B�����Łw�T���`���x�̃n�E�X�͔|�����Ă���B

�͔|�I�ɂ͗ΐF�̗t���ς����ꂢ�ɕ���ł���B���k�͔|�Ȃ̂ŁA

�y�͎g�킸�A�n�E�X�͂قƂ�NJ��S����ԂȂ̂ŁA���_��ɋ߂��B

�ď�͋C�����������āA�T���`���ɂ͉ߍ��Ȋ��������̂ŁA���C��

�����t�����Ȃ��������A�H�ɂȂ�悭�������Ă���B��̋G�߂��I�B

�������n�E�X�͔|�̏��ʐ^�ɎB���Ă����̂ŏЉ��B

��600�u�̌���

�͔|�I�ɕ��w�T���`���x

�T���`���́A���^�X�̂悤�ȗt���ςŁA��������������ē��ɍ����B

�ꕔ�A�c��A���t��������̏����Ȃ��̂�����B

���̃n�E�X�̗l�q�̓l�b�g�J�����ŏ펞�i���ԁj���j�^�[�ł��܂��B

�A�N�Z�X�͉��L��URL����͂��ĉ������B��ʂ��p�X���[�h��ID

�������\������܂��̂ŁA�����Ɂ@guest�@�Ɠ��͂��ĉ������B

��ʂ̏㉺�A���E�̋����}�E�X�̃|�C���^�ŃN���b�N����ƃJ����

�̊p�x�����R�Ɉړ����邱�Ƃ��ł��܂��B�S��ʂ��N���b�N�����

�摜���S��ʕ\���ɐ�ւ��܂����A�掿�͗ǂ�����܂���B

���̏���ʂɖ߂��ꍇ�́A�L�[�{�[�h�̍���ɂ���@ESC�@�L�[

�������Ό��ɖ߂�܂��B

http://fecaiyu.luna.ddns.vc/

���܂��J���Ȃ��ꍇ��ActiveX���C���X�g�[�����Ă��������ƌ����\��

���o��ꍇ�̓C���X�g�[�����ĉ������B

�F�l�̂��z�������҂����Ă��܂��B

10���Q��(��)

���N���R�������c���݂̂ƂȂ����B�����̌o�̂���������������B

�����͂����̎U���R�[�X������Ă���ƁA�ǂ�����Ƃ��Ȃ���������

���Y�Ă����B�@����ȋ��؍ҁi������������j�̍��肾�I�@�H��������B

���N����L��̂悤���I�@

�w����قǓ��i�����ׁj�𐂂���䂩�ȁx

�X���Q�W��(��)

����A���̃z�[���y�[�W���쐬���Ă���\�t�g�ł����z�[���y�[�W

�r���_�[���o�[�W�����P�R����P�T�ɓ���ւ����B�o�[�W�����P�R��

���X�A�������������Ƃ��Ȃ��Ȃ�g���Ԃ������A�V����Ver15��

�����������Ƃ��Ȃ��A��ώg���₷���A���ǂ���Ă���B�\�t�g�͎��X

�o�[�W�����A�b�v�̂��߁A�l�b�g�Ń_�E�����[�h���Ă��邪�A�傫��

���ǂ��ꂽ�ꍇ�́A�V����Ver�̃\�t�g���w�����Ȃ��ƃ_�����Ƃ���

���Ƃ����������B����Ńz�[���y�[�W���肪��w�y�ɂȂ����B

���A9�������A�����͏H����̐��V�ŁA�H�̋�C�ɓ���ւ��A

�J���b�Ƃ��āA�O�C���͖����Q�W�x�O�゠�邪�߂����₷���Ȃ����B

�ފ݉Ԃ͏����ނ�Ă������A�R�X���X�͕��X�ō炫����Ă���B

�W���T���ɁA�Ԃ̃z�C�[���ɂ�鑖�s���̈Ⴂ�ɂ��ċL�����B

���̌�̌o�߂��w���z�^�̃y�[�W�x�ŏڂ������Љ�܂����B

�ŋ߁A�n�C�u���b�h��K�\�����G���W���̎Ԃ��A�R��ǂ��Ȃ�A

�ȑO�̎Ԃ̔{�ȏ�A����悤�ɂȂ����B���̕��A�r�C�K�X������

�����ׂ����Ȃ��Ȃ��Ă���B���̕ӂ̓��e�ɂ��G��Ă݂܂����B

9��24��(�y)

����������Ɉ��������A���{����ŁA���̋C����14�x�A������Ɣ������B

���̏o�ƂƂ��ɋC���͂���オ��A�����̂ɂ͍ō��̃R���f�B�V�����B

�����8000�������Ă݂āA���̒��q�͓��ɖ�肪�Ȃ��̂ŁA������

�P�����ɒ��킵�悤�B�L���m��EOS7D�����ɂԂ牺���āB

�A���Ă����A��ؒ[�̎�����������B

���s�t�߂̒I�c�A�L���ȓc�̌b�݁A��䂪����Ă���B

����d�ԁA�͓��X�i���s�s���j���o���Ƃ���

�q���ɑ�l�C�̃g�[�}�X�d��

���s�̉ƕ��݂ɕ����ƌÖ��Ƃɂ���ȊŔ�����

�F�Â��n�߂��`�̎�

�ƍN�̂Ђ��݂��M

������ƌ��ł́A�������ʂ̒|�M�����A���j�I�Ӗ��͐[��

�����M���A�������w�Z�̗��R�ɂ���

9��23��(��)

�H���̓��A�u�����������ފ݂܂Łv�Ƃ������t���҂�����̓V��ɂȂ�A

�����̋C����24�C5�x�A����14�x�܂ʼn������āA�������Ƃ�����芦���I

�Ƃ��������ɂȂ�܂����B���N�͋G�߂̈ڂ�ς�肪�����������悤��

�}�ɕς��̂ŁA�̂����Ă䂫�܂���B�@�݂Ȃ���A�̒��Ǘ��ɒ���

���Ă��������B���̂˂����1�������߂��A����Ƃ܂Ƃ��ɕ�����悤��

�Ȃ�܂������A�܂��ɂ݂��c���Ă��܂��B���������ƁA�b�����܂��B

�����͎���8000�������Ă݂܂����B�r���A�ފ݉Ԃ�R�X���X�����ꂢ��

�炢�Ă��܂����̂ŁA���p�̃L���m��EOS�VD�����ɁA�������B��܂����B

���̓��A3�����w���̎��R�x�̃y�[�W�ɃA�b�v���܂����̂Ō��ĉ������B

����ɂ��Ă��A�ފ݉Ԃ͂ǂ����Ĕފ݂ɍ��킹�Ă҂���ƍ炭�̂ł��傤�H

�ނ�͎��v�������܂��A�������Ǝ��Ԃ�m���Ă��܂��B�s�v�c�ł��B

�X���Q�Q��(��)

�P�X���̃R�����ł��A�����Љ�Ă��܂����A�E�M�B�̔铒�߂���

�𗷍s�̃y�[�W�ŏЉ�܂����B�z�[���y�[�W�̃T�[�o���ړ����āA

�z�[���y�[�W�r���_�[�P�R����P�T�ɓ���ւ����̂ŁA���X�A��@��

����A�����܂łȂ��Ȃ����܂��䂫�܂��A�䖝���Ă��������B

����͎ʐ^��L�x�ɓ���ĎQ��܂��B

��낵����A���ӌ��������肭�������B

�X���P�X���i���j

�����͋ΘJ���ӂ̓��ŋx���B�䕗�̉e���ŏ�����������������B

�W���Q�P���ɎԌɂ̑O�ŁA�v�������荶�����˂�������B���̍b��

���オ��A�w��܂ŏ[�����i���A�w�����Ă��ɂ��Ȃ��A

�O�Ȉ�ɂ��䂩���ɉ䖝���Ă����B�R�T�Ԃ͂т����������Ȃ���

�����Ă������A����Ƃ܂Ƃ��Ȋi�D�ŕ�����悤�ɂȂ����B�ꌎ�ځB

�����͂��߂��ɂV�O�O�O�������Ă݂����A��͂菭���ɂ݂��o�āA

���̍b�������Ԃ�Ŏ��Ă����B�ł������Ԃ�ǂ��Ȃ����B

���Ƃ͓��ɂ���ł悭�Ȃ邾�낤�Ǝ�����[�������Ă���B

�U���̓r���A�c�̔Ȃɂ͍��N���ފ݉Ԃ��炫�����Ă����B

�H�̔ފ݂ɖ��N��������ƉԂ�����B��T�ԂقǂŌ͂�邪�A

���̉Ԃ̌`�͉��Ƃ������悤���Ȃ��s�v�c�ȉԕقł���B

�ŋ߂͉��F���Ԃ�����B

��T�A���E�y�ƈꔑ����Ŋ��璷��̉��������Ă����B

�Ԃ̓A�����J���̋t�A���ԁF�C���X�p�C�A����P�P�N�Ԃ�ɔ����ւ��A

�t�B�b�g�E�n�C�u���b�h�ɂȂ�A����łQ�x�ڂ̉���肾�B

�U���߂��ɉƂ��o�āA��ԎR�̘[�́w���́i�ɂ��育�j�ɗ����A

���̌�A�w��������n�ɍs���ꔑ�A�����͏��{�s���ɏo�ĎU��

�A��͐z�K�̖k���ɂ���w�ő�n�ɗ���蓒�����Ă����B

�ڂ����͗��s�̃y�[�W�Ō���A�Љ��̂ŁA�������������B

�S���s�����͂X�O�O������ŁA�R��͂Q�O����/L�ł������B

����́A�������H��R����C�ɂ����ɑ���������̂ŁA

���������T�d�ɉ^�]��������ƐL�т邾�낤�B����ł��ȑO��

�C���X�p�C�A�̔{�ł���B

�K�\�����オ�㏸���Ă��邪�A���̂Ƃ��날�܂�C�ɂȂ�Ȃ��B

�z�[���y�[�W�̃T�[�o��eonet�̏ꍇ�͂Q�OMB�����Ȃ��A

���ʂ���Βlj������𐿋������B������TMB���ƍ����A

��σP�`�ȃv���o�C�U���B���P��v�]�������Ԏ����Ȃ��B

�����ŃW���X�g�V�X�e�����P�O�OMB�P�ʂň�������Ă���

���Ƃ�m��A�T�[�o��������芷�����B����ŗe�ʂ��C�ɂ���

�ǂ�ǂ�A���掿�̎ʐ^���A�b�v�ł���悤�ɂȂ�܂����B

���s�ʐ^���폜�����A���̂܂܌f���ł���悤�ɂȂ�܂����B

�T�[�o����ƁA���RURL���ς��̂ŁA�F�l�ɂ͂��萔��

���������܂������A����Ƃ���낵���A�N�Z�X�����肢���܂��B

8��16���i�j�X�V

�����������̋C����34�x�O�゠��A����10���]��͑�ςȖҏ���

�����Ă���B����܂ŃN�}�[�~�̑升�����肪�������Ă������A

�����[���A���߂ăc�N�c�N�{�E�V�̖��������B�������܂�

�����̐����A�����Ɍ��C���Ȃ��B�܂��N�}�[�~�̐��̕�������

�傫���B�������A�G�߂͒����ɏH�Ɍ������Ă��邱�Ƃ��������B

��N�Ȃ�A8��10���O��Ƀc�N�c�N�{�E�V�����n�߂邪�A���N��

��T�ԗ]��G�߂��x��Ă���悤���B�V�C�\��ł͍��T���ɑO��

���쉺���Ĉꎞ�A�H�̋�C�ɓ���ւ��炵���B

�J���~��Τ���낻��H��̎�܂��̏����ŁA���̍k���i�V�n�Ԃ��j

�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��G�߂��B���̏����ł͔_��Ƃ͖��������B

���悢��A���������߂ɂȂ�悤�����A�N���Ȃ낤�ƁA�����̐��i

�����͔����B��Δ����������B�F�u����v�̉^�]�ĊJ���B

����́A���q�F���̂��N����Ǝ肪�����Ȃ��B�����đ҂̂݁H

�ƂȂ�B�i�g�����E�����p�ނɎg�����q�F�Ȃ�āA�������B

���L��URL�Ɂu����v��5�d�̈��S����Ƃ��Ă���̂ň��S���I��

�������Ă���B�m���Ɍ��q�F���̂̎��̂ɑ��Ă͐�Έ��S����

�m��Ȃ��B���q�F�̎��͂̎��R���͉����A�ǂ̒��x�̋K�͂�

���N���邩������Ȃ��B���������͂�����w�z��O�̒n�k�ƒÔg�x

�ƌ����Ă��܂����Ă���B�����炲�܂�����Ă��A�������̂��N����

���Ƃ͎����ł���A�������̎����̂��߂ɍ��㉽�\�N�ɂ��킽��

���낢��ȑΉ������Ă䂩�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���R���̔j��

�łȂ��A�l�̂̌��N�₷�ׂĂ̐����ɕ��̈�Y�킹�邱�ƂɂȂ�B

�y���F�̌����ł���A��N����Ȃ��A�N����͂����Ȃ��ƌ�����

�������q�F�̃����g�_�E�������ɋN���Ă��܂����B

�u�����v�ł����������Ƃ��N����ƁA��₷���Ƃ���ł��Ȃ��B�c���

���ː��������T���U�炳��āA�k���A���A�����n���͐l���Z�߂Ȃ�

�y�n�ɂȂ肩�˂Ȃ��B���̎��͂܂��ɓ��{���v�ɂȂ�B

���L��URL���������B�F�E�����ɂ��ďڂ���������Ă��܂��B

����͂����ꕔ�ł��B

����̉^�]�ĊJ�́A��Αj�~���Ȃ���Ȃ�܂���B

http://www.jaea.go.jp/04/monju/

http://www.geocities.jp/tobosaku/kouza/fbr1.html

http://www.fepc.or.jp/present/cycle/kousoku/index.html

http://www.geocities.jp/tobosaku/kouza/fbr2.html

8��10���i���j�X�V

8���͗��H�ł����B��̏H�ɂȂ�A�{�i�I�Ȗҏ�������Ă����B

�d�͏���i�g�p�d�͗�/�����d�͗ʁj�������݂X�O���O��ɂȂ�A

�]�T���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�@�ł������A��ԑ����ꂽ�����d�͂�

�]�T������A���k�d�͂ɑ��d���Ă���ƌ������Ƃł�����A���̒�

�s�v�c�ł��B

���N����A�싅�̃X�g���C�N�E�{�[���̕\�����t�ɂȂ�܂����B

����͍��ە\���ɍ��킹���̂ł����A�w**�X�g���C�N�E**�{�[���x��

�����Ă����̂��A�w**�{�[���E**�X�g���C�N�x�ƂȂ��Ă��܂��B

�t�̍��Z�싅�̎������Ă��Ĉ�a���������܂����B����܂�

NHK BS�e���r�̑僊�[�O���p�����Ă��āA�A�����J�ł̓{�[���A

�X�g���C�N�̏����t�̂��Ƃ͒m���Ă��܂����B�X�g���C�N�ƃ{�[����

�ǂ�����Ɍ������́A�ǂ��ł��ǂ��̂ł����A�v�͕��������

���ł��B�@�������A�ĂɂȂ�v���싅�����A���܁A���C�Ƀv���C

���Ă���Ă̍��Z�싅�����Ă��đS����a���������Ȃ��Ȃ�܂����B

�l�Ԃƌ������̂́A�����������̂ł��B

�싅�̃{�[���A�X�g���C�N�͂ǂ�����Ɍ��������ǂ��ł�����

���Ƃł��B�ł����́A���{�������A�X�g���C�N���Ɍ������̂��A

�����A����������܂��H

�����A�o�b�^�[�����s�b�`���[�Ɍh�ӂ�\�����̂����m��܂���B

���̂��Ƃ́A�ǂ�����Ɍ��������A�ǂ��炩�Ɍ��߂�������Ƃł��B

���ɁA��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����m����v���͂���܂���B

���܂�A����ɏ]���ςނ��Ƃł��ˁB

����Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ��A�Ԃ̉E�n���h���ƍ��n���h���ł��B

�C�M���X�ȊO�́A�w�Ǎ��n���h���ł��B���{�͂ǂ������o�܂��A

�C�M���X�Ɠ����E�n���h���ɂȂ��Ă��܂��B

����͖싅�̂悤�ɊȒP�ɓr���Ő�ւ��邱�Ƃ͏o���܂���B

�Љ�C���t���ɂ�����邱�Ƃł�����B

���l�ɓd�C�̎��g��������܂��B���ꂪ��ςȃl�b�N�ɂȂ��Ă��܂��B

�����A�S�����U�OHZ���T�OHz�ɓ��ꂳ��Ă���A

�ҏ��ɂ���r�I�_��ɑΉ��ł��܂��B���{���т�100���{���g��d��

���d���H�����{���{�݂��āA����Ɋe�d�͉�Ђ̔��d���̓d�͂�

�Ȃ���A�K�v�ɉ����Ċe�n�ɕϓd����ݒu���ēd���������Ďg���B

�������A����̂悤�Ɏ��g�����Ⴄ�ƁA�Ȃ����Ƃ͏o���Ȃ��B��x

���g���ϊ�������K�v������A���g���ϊ������K�v�ɂȂ�B

��������d�͑��d�͌𗬂��������ōs�������������b�g������B

���������C���t�������Ȃ���A���͔��d�⑾�z�����d��n�M���d��

���₵�āA�E������i�߂�ׂ����I�B

���ɁA�������B�F����͐�Δ����I

���q�F�̗�p�Ƀi�g�����E�����g���B�i�g�����E���͋����ł��邪�A

���ɐG���ƁA���f�����Ĕ�������B����̕��������ł����f

�������N�������B�������A���������͔R���_���������ɂȂ�A

���ɐG��Đ��f�������������́B

�y���F�����͗�p���A�����q�̌����������g���B���Œ��ځA

��₹�錴�q�F���B���̌��q�F�ł��傫�Ȏ��̂��N�����B

���ꂪ�A�i�g�����E�����p�ނɎg���w����x�̏ꍇ�ُ͈펖�̂�

�N�������ɁA�i�g�����E���ł�����p�ł��Ȃ��B�@���q�F�����z����

�i�g�����E���͑�ʂ̕��ː��������܂�ł���B�����̗�p�ނ�

�i�g�����E���𐅂ŗ�₹�Ȃ��A�F�S�̔R���_����₹�Ȃ��B

����̂悤�Ȏ��̂��A�w����x�ŋN�����Ȃ�A����グ���I

���̍ۂ̕��ː������̔�U�ʂ��A�����̎��̂̔�ނł͂Ȃ��I

�ߋE�n���A���i�A���ׂĔp�ЂɂȂ�̂ł͂Ȃ����H

�w����x�̍ċN���A����̊J���͐i�߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B

������I�I

8��5���i���j�X�V

���ς�炸������ꌴ���́A�����̐킢��]�V�Ȃ�����Ă���B

�Ƃɂ�����₵�����邱�ƁA��������N�Ԃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�C�������Ȃ�b�ł���B�@�X�ɕ|���͍̂������B�F�u����v��

����B���̕|���������z�^�̃y�[�W�ŏЉ�Ă���B

�}�C�J�[�̘b�Ɉڂ�B

�z���_�A�t�B�b�g�n�C�u���b�h�ɏ�芷���đ��������N���������B

���s�����͖�2000�����A�R��͂P�U�`�Q�O����/���b�^�[�B

�R��͂܂��܂��̒l���Ǝv���B�@�ǂ����s��͂Ȃ��B

������Ƃ���ȏo�������Љ��B����̓z�C�[���̘b�B

�z�C�[�����X�`������A���~�Ɏ�芷�����B

���̍ہA�X�`�[���E�z�C�[���ƃz�C���L���b�v��������Ă��܂����B

���ꂪ���Z�ő厸�s�B

�A���~�z�C�[���̓f�U�C���I���Y��ŁA�y���̂ŁA������

�ˉ��d������A���s���\���ǂ��Ȃ�ƌ����Ă���B

�ȑO�A�X�`�[���z�C���̎Ԃɏ���Ă������Ƃ����邪�A�z�C�[��

�L���b�v���瑖�s���ɃM�N�M�N�����o�邱�Ƃ��������B�����

�z�C�[���ƃL���b�v�̎��t�������܂��A�z�C�[�������s���ĉ�]

����Ƃ킸���Șc�Ō��Ԃ��ς��A�����o���Ǝv���B

�ŋ߂̎Ԃ͂����������Ƃ͂Ȃ��Ȃ����B

����A�X�`���z�C�[���ƃv���X�`�b�N�L���b�v���������̂����B

���s���͑�ϐÂ��Ŗ������Ă����B

������A���~�X�`�[���ɑւ����Ƃ��둖�s���i���[�h�m�C�Y�j��

�傫���Ȃ����B���̂��Ƃ͑S���O���ɂȂ��A�A���~�Ȃ�X��

���s���͗ǂ��Ȃ�Ǝv���Ă������A�v���̂ق��t�ł������B

���ɖ߂��ɂ��A�X�`���z�C�[���ƃL���b�v�͎�������̂Ō�̍Ղ�B

�����������ƂɂȂ�Ƃ́A�S���\�z���Ă��Ȃ������B

��ς����o���������B����̂��̑Ή����ǂ����悤���v�Ē��B

7��26���i�j�X�V

�ȉَq�̖������m�ł����H

�w���̎��R�x�̃y�[�W�ɃA�b�v���܂����̂ŁA�������������B

�z�[���y�[�W���쐬���A�Ǘ����邱�Ƃ��y����ł��邪�A�o����

������R�ʐ^���A�b�v�������B�������Aeonet�̓T�[�o�̗e�ʂ�

�����������͈̔͂͂Q�OMB�ɂȂ��Ă���B

�Q�O�l�a�͂������t�ɂȂ�B�Q�OMB����ƁH���ߕ���

�L���A�lj����������������B�ŋ߁A�f�W�J���̐��\����������

�̂ŁA�ʐ^�̃f�[�^�ʂ������Ă���B������掿�ɑ傫�ȉe����

�Ȃ����x�Ɉ��k���ăT�[�o�ɃA�b�v����B����ł��Q�OMB�͂���

��t�ɂȂ�B�F�B�ɕ�����nifty�͂P�O�OMB�܂Ŗ����炵���B

�Ȃ�Ƃ��A�����܂�������ł���B

eonet�́A�Q�O�l�a����ƂT�l�a����210�~���������B����

�R�O�l�a�ʼn^�p���Ă���̂ŁA�����A�v���X420�~���������B

�Â������͐������A�p�����Ȃ��牽�Ƃ��R�O�l�a�ɗ}����悤

�ɂ��Ă���B�ꎞ�R�T�l�a�ɂȂ�A�d���Ȃ��lj������������A

�悭���ׂ�ƃT�[�o�Ɏg���Ă��Ȃ��ʐ^�f�[�^�����܂��Ă����B

�T�[�o���t�H�[�}�b�g���Ă��炢�A����ƂQ�O�l�a��ɂȂ����B

eonet����ɉ��Ƃ��T�O�l�a�܂Ŗ����̃T�[�r�X�����肢�������B�@

�T�O�l�a����A�����Ƃ��炵�����e�ɏo����B�@�����s���I

7��22���i���j�X�V

�䕗6���́A�傫�Ȕ�Q���Ȃ��ʉ߂��܂����B�A�}�`���A�����ƂɂƂ��āA

�䕗�⋭���͋S��ł��B�A���e�i����ꂽ��A�^���[���Ȃ�������Ƃ���

��Q���N����\�����傫������ł��B�@�����ɒʉ߂��Ĉ���S�ł��B

�����́A�����������̂ŁA�����̃R�[�X���U�����܂����B�A�蓹�͐��c

�i�ʏ́A�����j��ʂ�܂������A�r���Œ�ɔ�s�@�����Ă���Ƃ�����A

�y�b�g�{�g���Ŏ��ɍI�݂ɍ���Ă��܂��B�v�킸�莝���̃f�W�J����

�V���b�^�[���܂����̂ŁA�A�b�v���܂��B�F�l�����킵�Ă݂܂��H

�ʐ^�́A�w���̎��R�x�̃y�[�W�ɂ���܂��B

7��11��(��)�X�V

�~�J����10���Ƃ́A�悭���������̂��I�@�~�J���������r�[��35�x�O���

�ҏ����������Ă���B�ߔN�A�Ă͏����A�~�͒g�~�̋C�����āA�����

�n�����g�����ۂ̌����Ȃ̂��H�ƍl�������Ȃ�B�Ƃ���ő��ς�炸�A

������ꌴ���̓������C�Ɋ|����B���Ƃ��ň��̃V�i���I�̃M���M����

���œ��ݎ~�܂��Ă��銴���B�������l�Ԃ͕|�����������Ɗ�����B�悪����

�����Ă���ƁA�}�ɉ䂪�܂܂������o���l���@���ɑ������Ƃ��B�܂�����

�悤�ȏł͂Ȃ��Ǝv���Ă�����������B�F�S�≷��~�܂ł܂��܂��C��

�����Ȃ�悤�Ȏ��Ԃ�������A�����̋]���̂��ƂɑΉ����i�߂��Ă���B

����ō�Ƃ��Ă�����X�́A�����ꏭ�Ȃ���픘���Ȃ���̍�Ƃł���A

������㏞��������Ă��A���N�ɂ͑ウ���Ȃ����炾�B

��ʂ̃G�l���M�[������邱�Ƃ��A�����̃o�����[�^�ƍl�����Ă������A

���⍡��������������Ȃ����E�E�E�A�n���̎������L���ł��邱�Ƃ�Y���

����g��Ɏ��g��ł����B���ꂪ�L���Ȑ�����ۏႵ�Ă��ꂽ�B

�����́A�w�k�R�Ȃ�G�L�x���������������B

7���V���X�V

���[�Ȃ̂ɁA��͓܂��Ő��������Ȃ��B

�v���Ԃ�ŁA���z�������Ă݂��B�����ɑ���s�����T�ς��Ă���B

���������Ƃ͕K�������v���Ă��Ȃ��B�����Ƃ͌��W���Ď���

�����鎞�ł���Ƃ������������B�w�k�R�Ȃ�G�L�x���������������B

7��4���X�V

�ԊҌ�̃z���R���E�}�J�I�̃c�A�[�ɎQ���������z���A�b�v���܂����B

���̃c�A�[�́A�R�X�g�p�[�t�H�[�}���X�����ɍ������e�ł����B

���A�z���R���͉J�G�ŁA�U�C�V�C�W���͉J���o��ŏo������悤�ɂ��Ȃ���

�V�C�͕ۏႳ��܂���B�������A���{�̔~�J�ƈ���āA�~�鎞�̓V�����[

��Ԃł����A���炭����Ǝ~�݂܂��B���������͓����ł��B

����̃c�A�[�Ŗ���A�w���x�̃m�X�^���W�A�͊��S�ɑł��ӂ���܂����B

�ڂ����́A���s�L�A���`���S��̃y�[�W�����Ă��������B

7��3���X�V

����A���w�Z�̓��������A�v���Ԃ�ɋ��m�Ɗy����������߂������B

�a�̎R���L�c�S�c�a���A�����c�a���w�Z�A���a�R�P�N���Ɛ����Q�Q��

�W�܂����B�O��͂P�S�N�O�������̂ŁA�܂��F����A�d���������ŖZ����

���ł̓�����ł��������A����͂U�V�A�W�ɂȂ�A�S���H���^�C�����A

���Ԃ����������āA�b������オ�����B�����b�ɂȂ������搶��

��ς����C�ŏo�Ȃ���A�ꌩ���ē������ƌ��ԈႤ�قǎ�X�����̂�

�݂�Ȃ����܂������Ă����B�@���̍ɂȂ�ƂP�P�l�����ɑ��E���Ă���B

�a�̎R���L�c�n���́A���a�Q�W�N�V���P�W���ɗ��j�I�ȏW�����J������A

�L�c�삪�×����A�e�n�Œ�h���������̐l��������ĖS���Ȃ�ꂽ�B

���傤�ǁA���w�Z�S�N���̎��̏o�����ł������B�㗬����Ƃ��������

����������A��������o���Ă���B���̘b��搶���炨�������A������

��ЊQ�̏��v���o���A����������l�S���Ȃ����͎̂c�O�ł������B

���N�R���P�P���̓����{��k�Ђ̒Ôg�̉f�����J��Ԃ����Ȃ���A����

�̑吅�Q���v���o���Ă���B�L�c��̏㗬�ɂ́A��ӂłP�U�O�O������

���J���~��A�o�P�c���Ђ�����Ԃ��悤�ȓy���~�肾�����ƕ����Ă���B

�����ȓc�a�̓c��ڂ���ʁA�̂悤�ɂȂ�A�����ԁA���Z����ԂŁA

�����{��k�Ђ̒Ôg�̗L�l�ƃ_�u���Ă��܂��B���Q��Ôg�͂��ׂĂ�

�ςݏグ�Ă����Ƃ�A���̑��̎Љ�C���t����j�Ă��܂��B

����܂ł̓c��ڂ̓��͋����Ȃ��肭�˂����������ŁA�Ԃ͒ʂ�Ȃ������B

�吅�Q�ŁA���ʂ��������A��搮�����A�l�p�̓c��ڂɂȂ�A�c�����i��

��ς��A�傫���l�ς�肵���B�݂���̒l�i���悭�Ȃ��Ă������������̂ŁA

��삩��݂������ɖw�ǑS�_�Ƃ���n�]�������B�c�a�c��ڂ́A���A

���h�Ȃ݂����L�����Ă���B

�����{��k�Ђɑ���ꂽ�n��̕��X�́A��ςȂ���J������Ă����

�v���܂����A�����̂��̒n�A���̒n�ɍ����p��K�ɕ`���āA���܂�

�ȏ�̓��H��A�X���݂�A�����̏��V���������鎖�����҂��Ă���B

7��2���X�V

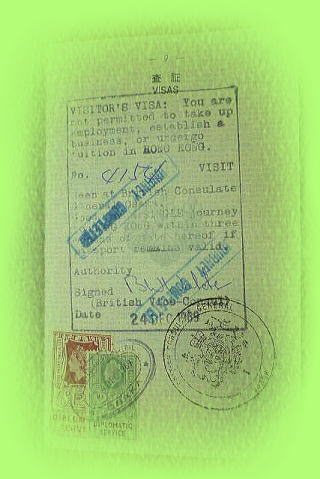

�v���Ԃ�ɁA���`�i�z���R���j�A�S��i�}�J�I�j�̃c�A�[�ɎQ�����܂����B

�C�M���X�A�|���g�K������Ԋ҂���ĂP�S�N�ɂȂ�A�̐����ς��傫��

�ς�����ƕ����Ă��܂����̂ŁA�ԊҌ�̍��`���ǂ��ς�����̂��A

�����̖ڂŊm���߂ɍs���܂����B�@�@���`�͐��܂�ď��߂āA������

�T�Q�N�O�ɁA�i��Ђɓ����ĂQ�N�ڂ̐V���Ј�����Ƀ`�����X���j

���̊C�O���s���������ł���A�{�[�C���O�V�O�V�Ƃ������̂��ג����Q�ȁA

�Q�Ȃ̑�ϋ����W�F�b�g�@�ŁA�s���͂S���ԁA�A��͂R���Ԃ�������

���Ƃ��o���Ă��܂��B�����Ԃ̔�s�ŁA���{�Ƃ͑S���ʐ��E�̍��ŁA

�������璴���w�r�����ї����A�ŏ��̊C�O���s�͊����Ƌ����̘A����

��ψ�ې[�����̂ł����B���̌�A�d������Ő���K��܂����B

���͓�����Passport��VISA�A�@�E�͗\�h�ڎ�ؖ���

�̂͊C�O�n�q�͑�ς������B�������A�R�U�O�~/$�̎���

�p�����璆���ɕԊ҂��ꂽ���`���ǂ��Ȃ��Ă��邩�A�w���s�̃y�[�W�x��

�ڂ������܂��B��������������ł��̂ŁA���炭���҂��������B

6��13���X�V

�v���Ԃ�ɖ�ؔ��ɍs���A���Ă̍؉��̎ʐ^���B��܂����B

�ʂ˂��́A�엿�̂��^�C�~���O�����A�厸�s���܂����B

���̑��́A�����ɐ������Ă��܂��B��ς悭�o���Ă��܂��B

�䂪�Ƃ̍؉����������������B

�U���V���X�V

��ʂ̊g�傪�s�\�ɂȂ��Ă��܂������A�����N���������܂����B

����ɖ߂�܂����B�J�E���^�[�����Z�b�g����Ă��܂��܂����̂ŁA

�߁X�A�V�����J�E���^�[��ݒu���܂��B

�Ǘ��l

�U���S���X�V

�T�[�o���e�ʃI�[�o�ɂȂ�܂����̂ŁA�t�H�[�}�b�g�����Ă��炢

�܂����B���̊W�ŁA�ꕔ�̉摜���J���Ȃ�������A�摜��

�g��ł��Ȃ������肵�Ă��܂��B�����܂ł��炭���҂��������B

�Ǘ��l

5���P�V���k�l�X�V

�O��́A���q�̓G�l���M�[�̋��傳�ɂ��ď����܂����B�����

�w���́A��₵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��x�@�ɂ��ď����Ă݂܂��B

�w�E�������R����x�ƌ����܂����A��R����v�ƌ������ۂ́A�]���̕����R����A

���Ȃ킿�A�R������C���̎_�f�ƌ������ĔM�≊���o���ĔR���A���̌��ʁA

�Y�_�K�X�i��_���Y�f�j�Ɛ��ƒY�i�܂��͊D�j�ɂȂ�Ƃ������ۂƂ́A

�S���Ⴄ�T�O�A���ۂ������܂��B���ʂ��Ă��邱�Ƃ́A�w�M���o���x�ƌ������Ƃł��B

�M���o������A�R����ƌ����\�����g���Ă��܂��B

�w�E�������R����x�ƌ������Ƃ́A�ǂ��������ۂȂ̂��ł��B�R����E������

�E�����Q�R�T�Ƃ������̂ł��B�����ŁA���q�̍\�����ǂ��Ȃ��Ă��邩��

���Đ������܂��B���Z�̕����ŏK�������Ƃ�����͂��ł����A���q��

���E������Ɓi���ۂ́A�]��ɏ������ĖڂŌ�����傫�����ł͂���܂���j

���S�Ɍ��q�j������A���̎����d�q������Ă��܂��B�����������z��

���̎�������f���i�n����ΐ���ؐ��Ȃǁj�Ɠ��l�ł��B

�F���̋���ȋ�ԂƁA�ڂőS�������Ȃ����q�̐��E�������悤�ȍ\����

�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɑ�ϑ傫�ȋ���������܂��ˁB�����Ⴄ�_�́A

�d�q�͓����傫���A�����ʂ̃}�C�i�X�̓d�C�������Ă���Ƃ������Ƃł��B

���āA���q�̒��S�ɂ��錴�q�j��`���Č��܂��傤�B�@

���̒��g�͓�̎�ނ̗��q������܂��B�@���

�z�q�ƌĂ��v���X�̓d�C�����������q�ŁA�d�C�ʂ͓d�q�Ɠ����ʂł��B

���q�j�̂�����̗��q�������q�ƌĂԗ��q�ł��B����͖��O�̂Ƃ���

�d�C�I�ɂ͒����œd�C��ттĂ��܂���B���q�̎�ނɂ���Ă�����

�����قȂ�܂��B�E�����͓V�R�i�n����j�ɑ��݂���ł��d�������ł��B

��Ԍy�������i���q�j�͐��f�ł��B���Ɍy���̂̓w���E���ƂȂ�܂��B

���āA�E�������q�̓E�����Q�R�T�A�E�����Q�R�W�Ȃǂ�����܂��B���̐�����

�����Ӗ����邩�ł��B�E�����͌��q�ԍ����X�Q�ł��B���q�ԍ��͌��q�j��

���̗z�q�̐���\���Ă��܂��B�z�q�̐����ς��A�ʂ̕����i���q�j��

�ς��܂��B����ł͌��q�ԍ��X�Q�̃E�����ɃE�����Q�R�T�ƃE�����Q�R�W��

����̂́A�����Ⴄ���ł��B����͗z�q�ƒ����q�̐������v���āA�Ă��

���鐔�������ʐ��ƌ����܂��B�������q�ԍ��ł���Ȃ���A���ʐ����Ⴄ

���̂����ʌ��q�i�A�C�\�g�[�v�j�ƌ����܂��B

���q�F�R���ɗL���ȃE�����́A�E�����Q�R�T�ł��B�Ƃ��낪�E�����z������

�̌@�����E�����͖w�ǂ��E�����Q�R�W�ŁA�E�����Q�R�T�͂O�D�R������O�D�V��

���炢�����܂܂�Ă��܂���̂ŁA����������x���R������S���ɍ���

���Ȃ킿�Z�k���āA���q�F�R���Ƃ��܂��B

���q���e�́A���x���X�V���Ɣ��ɍ��Z�x�ɔZ�k����K�v������܂����A

���q�F�ł͐�������Z�k�E�������g���܂��B

�E�����R���́A�W���R�j���E���ƌ��������ׂ̍��ǁi���a���Pcm�j�̒��ɁA

���a�W�����A�����P�������炢�̗���ɏĂ��ł߂�ꂽ��ԂŁA�ǂɋl�ߍ�

�܂�Ă��܂��B���̊ǂ͒������Sm�قǂ����A�R���_�ƂȂ�܂��B

�R���_�𑩂ɂ��āA��������c�ɕ��ׂ���Ԃ����q�F�̒��S�ɂ���܂��B

���ꂪ�F�S�ł��B�E�����͏�ɕ��ː����o���Ă��܂��B���q�ԍ����傫��

�E�����́A���q�j���傫���A�s����ȏ�Ԃɂ���܂��B��ɏ��������ː�

���o�������Ă��܂��B

�F�S�ł́A�E�������̂��o�������ː��i�A���t�@���A�x�[�^���A�K���}���A

�����q���Ȃǂ�����܂��j�ŁA���ɒ����q�������̌��q�j�ɓ������

�E�������q�j�����āA�����ȓ�̌��q�ɕς��܂��B���̌��ʁA

���E�f��Z�V�E����X�g�����`�E���Ȃǂ̕����ɕς��܂��B�����

���q�j�����Ɠǂ�ł��܂��B���q�j�������ʁA�d���E�������q��

�����炢�̌��q�ʂ̌��q�ɂȂ�܂����A���̍ۂɋɂ킸���Ȏ��ʂ�

�����Ȃ�܂��B��������ʌ����ƌĂт܂����A����͑O������������q�j

�G�l���M�[�ƂȂ�܂��B

���q�j����Ő��������E�f��Z�V�E����X�g�����`���E���Ȃǂ͕s�����

��Ԃ̌��q�ŁA���ː����o����������ȏ�ԂɂȂ낤�Ƃ��܂��B���̍ۂɂ�

�킸���̎��ʌ������N���āA����M�����܂��B���̔M�͌��q�F��

�ғ������A���������Ă����ՊE����ƌ�����ő�o�͂ɔ������

�l�ŁA�ő�ł��V�����炢�ł��B���Ԃ̌o�߂Ƌ��ɔ��M�ʂ͌���܂����A

���Ƃ��Ƌ���Ȕ��M�ʂ��������킯�ł�����A�������Ƃ��Ă�����

�傫�Ȓl�ɂȂ�܂��B

�P�O�O���L�����b�g�̌��q�͔��d���ł́A�^�]���~������ł��A�V���L��

���b�g���炢�̔M���o�܂��B�ꌬ�̉Ƃŏ����d�͗ʂ͕��ςR�L�����b�g

�ƌ����܂�����A���q�F����~��������ŁA�Q�����ȏ�̓d�͗ʂ�

�܂��������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

���̔����M�𐅂��z���āA��₳�Ȃ���A�R���_���̂��h���h��

���M���č����ɂȂ�A�₪�ĂP�O�O�O�x�A�Q�O�O�O�x�Əオ��A�ō����x��

�Q�W�O�O�x�ɂ��Ȃ�A�R���_���n���ė������܂��B���̑O�ɔR������

�W���R�j���E�����n���܂��B�W���R�j���E���͐��Ɣ�������ƁA���f��

�������܂��B���̐��f�Ƌ�C���̎_�f���������Đ��f��������Ƃ���

�o�߂����ǂ邱�Ƃ������̂ł��B

�ł�����A�R���_�͐��ŗ�₵�����邱�Ƃ�����茴���̈��S�^�]��

�������Ȃ���ƂƂȂ�܂��B

����͂����܂ŁI

�T���P�T���i��)�X�V

�O��Q�������o�������A���������͈ˑR�Ƃ��Ď��܂�Ȃ��B

���q�̓G�l���M�[�̋��傳�ƕ|�������Â��v���m�炳��Ă���B

����Ŕ픘������Ȃ���A�h�앞�𒅂āA�C���⎼�x���オ��

���̍�Ƃ��������X�̈��S���F�����ł���B

���ɁA�P�C�Q�C�R���@�Ƃ��A�����g�_�E�����Ă���ƌ���������������

�O�ɂȂ��Ă����B�P���@�͔F�߂��`�ɂȂ������A�Q�C�R���@�����l

�ȏ̂悤���B���B���{�l�͑��̍����Ə����ς������`�q��

�L���Ă���悤�ŁA�����ɔ[�����F�߂�Ƃ��낪����B�����g�_�E����

��ςȎ��̂������͂����A���ƂȂ��Ă͓��ɉ��������Ȃ��Ȃ����B

�������A���ː������͑��ς�炸���o����Ă���̂ŁA�����

���A���̑̓��Ɏ�荞�܂�A�~�ς��Ă䂭�ƁA��ϊ댯�ɂȂ�B

�i�P�j���q�G�l���M�[���ǂ�قǐ������̂�

�i�Q�j�Ȃ��A��₵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�

�ɂ��āA�Q��ɕ����ď����Ă݂邱�Ƃɂ���B

����́A�i�P�j���q�G�l���M�[���ǂ�قǐ������̂�

���q�͔��d���Ŕ������錴�q�G�l���M�[�Ƃ͂ǂ��������̂Ȃ̂ł��傤���B

�@�L���ȃA�C���V���^�C�����m�́u���ΐ����_�v�Ɋ�Â��Ă��܂��B

�@�ȒP�ɐ������܂��ƁA�w�����͂��̎��ʂ���������ƁA�G�l���M�[�����A

�G�l���M�[�����ʂ͌����������ʁi���ʌ����Ƃ����j�~�����̂Q��ɂȂ�x

�ƌ������̂ł��B��������ŕ\���ƁA

�@�@�������~�b�Q

�ƂȂ�܂��B

�@�����GC�́A�R�~�P�O�W�@���[�g��/�b�ł��̂ŁA���̂Q��ł�����A

�����G�l���M�[���i���ʌ����������̎����j�~�X�~�P�O16�@�kJ�l

�i���j�P�ʁ@�kJ�l�̓W���[���ƌĂԎd���ʂ̒P�ʂł��B�P�kJ�l�͂P�kN�l�i�j���[�g���j�̗͂�

���̕����ɂP���������d���ʂ������܂��B���������܂��ƂP�O�Q�O�����̂���P��

�����グ�鎞�̎d�����P�kJ�l�ł��B

�P�b�ԂɂP�kJ�l�̎d��������A�PW�i���b�g�j�ɂȂ�܂��B

�PJ/sec���PW

�Ƃ����C�������Ȃ�悤�ȁA�ƂĂ��Ȃ��傫���ɂȂ�܂��B

�@��������̂ŁA�\����ς��܂��ƁA�E����1�O�������j����

�������ɔ�������G�l���M�[�́A�Ζ��Q�O�O�O���b�^�[�i�h������10�{�j

�ɑ�������G�l���M�[�ʂƂȂ�܂��B�ΒY�Ȃ��R�g���ɑ������܂��B

�@�����G�l���M�[�邽�߂̔R�����d�ʂŔ�r����ƁA�E�����͐Ζ���

��Q�O�O�����ɂP�A�ΒY�̖�R�O�O�����̂P�ł悢���ƂɂȂ�܂��B

�@�����Ō�����Ȃ��悤�ɒ��ӂ��������Ƃ́A���̂P�O�����̃E�����R����

�R���āi�j���āj�A���ׂĂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��i0�O�����ɂȂ�j�Ƃ���

�Ӗ��ł͂���܂���B�@�P�O�����̃E�������q�̓��̂킸����O�D�P����

�i��番�̈�O�����j���E�������瑼�̕��ː����q�ɕς��A���̊j�����

�O��Ŏ��ʂ��������܂��B���ʂ̌��������u���ʌ����v�ƌ������Ƃł��B

�@���q���O�D�O�O�P�O�����̎��ʌ�����������A�Ζ��h������10�{�i�Q�O�O�O

���b�^�[�j�ɑ�������G�l���M�[�������Ƃ������Ƃł��B

�@���q�G�l���M�[�́A�����킸���ȗʂŋ���ȃG�l���M�[��������Ƃ����_�ŁA

���݂̃G�l���M�[��ʏ����Ƀ}�b�`�����G�l���M�[�����ƌ����܂��B

�t�ɁA�ǂ�Ȓn�k��Ôg�Ȃǂ̍ЊQ���N��������A�V�X�e���ُ̈펖�̂�

�N�����Ă����S�����ۂ���Ȃ���Α�ςȃG�l���M�[���o�����ƂɂȂ�

��Q���g�債�܂��B����͐���_���}������āA�����̉^�]�͒�~����

�܂������A���̌�̗�p�V�X�e������d�Ȃǂ̉e���ō쓮���Ȃ���������

�����ȃg���u�������X�Ɣ������܂����B

����́A���̗�₵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H

���y���݂ɁI

3��23���i���j�X�V

���k�֓���k�Ђ́A�r��Ȕ�Q�ƁA�����̔������̌�̕��ː��ɂ���Q��

�o�n�߂Ă��܂����B���ː��̋��낵���͖ڂɌ����Ȃ��Ƃ���ł��B���ː������

������ŁA���̐��l�����Ȃ�����S���ǂ�����������̂ŁA�����Ƃ������ƌ���

�]���̓����I�Ȑ������o�ł͐}��Ȃ��Ƃ��낪�A��ϖ��ȂƂ���ł��B

����́AABC�@NEWS�ɒn�k��Before & After�̉q���ʐ^�����J����Ă���̂�

�����܂����̂ŁA���Љ�܂��B����A�����������B�Ôg�̕|���͂��������

���Ȃ��|���A���`���Ƃǂ߂Ȃ��j��͂ł��B�N���ȉ摜�ŕ\������Ă��܂��B

Before�@&�@After���N���b�N���邩�A���L��URL�ł����������B

http://www.abc.net.au/news/events/japan-quake-2011/beforeafter.htm

3��16���i���j�X�V

���k�֓���n�k�́A���{�̗L�j�ȗ��̋���Ȓn�k�̂悤�ŁA�����悤�̂Ȃ���Q��

�����炵�Ă��܂��B���R�̖҈Ђ̑O�ɂ́A�l�̉c�݂͏����Ȃ��̂��Ɖ��߂ĒɊ�����

���܂��B����ɁA�l�דI�ȍЊQ�Ƃ��āA�����d�́A������ꌴ�q�͔��d���̎��̂�

��ϊ댯�ȏɂȂ��Ă��܂��B�����������邱�Ƃ��F�����ł��B�������A����

���̂́A�����ƌ����l�Ԃ����������̂̎��̂ł���A�n�k��Ôg�Ƃ͐��i���Ⴂ�܂��B

�ڂ����́A�w�k�R�Ȃ�܂܂̃y�[�W�x�������������B

3��12���i�y�j�X�V

���\�L�̋���n�k�Ɨ���̌o��

�v���Ԃ�ɓ��ԉ�Ɂw�ӂ������x��H�ׂɁA3��11���A��9���ɉƂ��o�āA�ؒÐ�

�����ɑ���A�}�u���疼�����z���āA�㖼���H�𑖂�A�r���A��IC���~��č]�ˎ����

�h�꒬������\��ɂ��Ă������A�i�r�����Ă��Ȃ���h�b��ʂ�߂��Ă��܂��A

�d���Ȃ��O�d�����ԓ��ɓ���A�|�ZIC�ō~��A�\��̏���ύX���ė鎭�s���q�w

�t�߂ɂ���ɐ��^�������قɍs�����B�����͍]�ˎ��ォ��I�B�˂̂�����

�^���E�l�������ꏊ�B��ϑ@�ׂȐ����̌^���̐���̗l�q�����w�����B

�ĂсA�֎s�ɖ߂�A�]�ˎ���̏h�꒬�A�ւ̉ƕ��݂��U���B�Â�������

�������H�̗����ɗ������l�q�́A������������낷�銴���̕��i�ł������B

���̌�A�ɐ��p�ݎ����ԓ��H�ɓ���A��{����m�������ԓ��H�ɓ���A�����

��m�����ԓ��H�𑖂����B���l�h�b�t�߂𑖍s���A������2��45������A�J�[���W�I

����|���|���Ƃ����Ɠ��́w�ً}�n�k�x�x�����������B�����^�]���������̂ŁA

�����X�s�[�h�𗎂Ƃ������Ă���ƁA���k�n���ɋ����n�k�������Ƃ����A�i�E���X��

�������B���̌�}�O�j�`���[�h�W�D�R�ƌ����ƂĂ��Ȃ�����Ȓn�k���Ƃ����j���[�X��

�`���Ôg�Ɍ��d���ӂƂ����A�i�E���X���J��Ԃ��A���ꂽ�B

�t��`���獂���D�œ��ԉ�ɓn��A�ꔑ����\���g��ł����̂ŁA�t��`

���ԏ�ɎԂ𗯂߂����A�Ôg�̃j���[�X���Ă����̂ŁA���ԏ�͂Q�K��

���悤�Ɠ������{���A���낤�Ƃ�������ʎԗ��͐i���֎~�������B�d���Ȃ��P�K��

���Ԃ��D�ɏ�����B���̌�A���قɒ����ăe���r������ƁA��Ôg���������A�����m

�݂ɂ���Ôg����X�Ɣ�����ꂽ�B���ԏ�͍`�̂����߂��ŁA�C�ʂ��R���ق�

�̍��������Ȃ������̂ŁA����͂�����I�Ǝv�������A��̍Ղ�B���v�Ȃ��Ƃ�

�F�邾���ɂȂ����B�����͍���ɂ���A�C�ʂ��P�O���͂��銴���Ȃ̂ŁA�Ôg��

���Ă������͑��v�����A�Q���قǂ̒Ôg������ƁA�Ԃ����ɒЂ��邱�Ƃ�

�\���\��������B��ςȏɂȂ����Ǝv�Ă����B

���ق̑�����C�ʂ̏㏸�����Ă������A���傤�NJ������������̂ŁA�Ôg���B���Ԃ�

�߂��Ă��P�����炢�̒��ʂ̕ω��ōς�ł��ꂽ�̂Ńz�b�g���S�����B

���̌�́A�����ɗ\��ǂ���ɗ��s���y���ނ��Ƃ��o�����B

�t�B�b�g�n�C�u���b�h�́A��ω����ɑ����Ă����B�������H�ł̃n���h�����O��

�����Ƃ�Ƃ��Ă��āA���S��������B�ᑬ���s���̃n���h���̌y���͂ƂĂ������B

�������𑖂��Ă��A���������Ȃ��̂͂��̎Ԃ̊����x�̍����̐����Ǝv���B

����̗��s�ŁA�S���s�����͂S�R�T�����A����ʓ��H�͂P�T�O�����A�c��Q�W�T������

���������ԓ��H�𑖍s�����B������R��͂Q�P�����^���b�^�[�ł������B

�������s�͂W�O�j������P�O�O�����^���ŗ���ɏ���đ������B

�K�\����������ɏオ���āA�P�S�R�~�O��ɂȂ��Ă������A��R��͒������𑖂�

�ۂɂ͖{���ɏ�����B

�~�������Ȃ�A�����������d�͂�傫�����āA���̕��A���[�^�̃p���[���グ��

�Ƃ���ɔR��͐L�т�͂��B�o�b�e���[���}���[�d�ł���悤�ɂ��Ȃ��ƁA�u���[�L

�������ĉ��d���Ă��A���̓d�͂��[�d�ł��Ȃ���Ζ��ɗ����Ȃ��B�Z���Ԃ�

���d�d�͂��o�b�e���[�ɋ}���[�d�ł���H�v������͂����B�[�d���Ԃ�Z������

�ɂ͉��w�ω��ŏ[�d����j�b�P�����f�d�r��`���[���C�I���d�r���A�d�C

��d�w�R���f���T�[�����ɐڑ����A�R���f���T�[�ɉd�͂��u�ԏ[�d���A����

�R���f���T�[�̓d�C�ʂ��o�b�e���[�Ɉڂ��ď[�d�o���Ȃ����H�ƍl���Ă���B

��������A�����Ɖd�͂�L���Ɏ�荞�߂�͂��B

���ケ�̕���͓��i�����̏�ԂɂȂ�͂��B�����̂���g����Ԃ͂��̉^����

�͂܂��ė����̂ł���B

3��8���i�j�X�V

�����A�z�̌��������Ȃ��āA���邭������悤�ɂȂ��Ă������A�C����

������10�x�O��Ɗ������߂����悤�Ȋ����ɂȂ��Ă��鍡�����̍��B

�O��Ɉ��������t�B�b�g�@�n�C�u���b�h�̃��|�[�g�̑��������B

�Ԃɏ��ۂ́A�h�A�[�̃m�u����x�����A�ēx�����ƁA�s�b�s�b�Ɩ��āA

�t���b�V�����_�ł��A�h�A���J������邵���݂ɂȂ��Ă���B����̓|�P�b�g

�ɃX�}�[�g�L�[�ƌĂԃ����R�������̕t�����L�[�{�b�N�X�������Ă���

���Ƃ��O��ɂȂ�B�h�A�[�t�߂̖����@���烊���R���ɓd�g�������A

������������R�����Í��M����d�g�ő���A�Í�����v����A

�J�����邵���݂ɂȂ��Ă���B�����R���̓|�P�b�g�ɓ���Ď��Q���邾��

�ł悢�B�������A�]���Ɠ����悤�Ɏ{���A�J���̃{�^���������R���ɂ�

�t���Ă��邪�A������g�킸�ɂł���̂��A�X�}�[�g�L�[�̖��́H

�S�A���J���āA��荞��ň��S�x���g�����āA�G���W���������邪�A����

�����A�L�[���������ޕK�v���Ȃ��B�m�u���ƃG���W����������B�����

�X�}�[�g�L�[�֗̕��ȂƂ���B�����R���L�[�̓|�P�b�g�ɓ��ꂽ�܂܂ł悢�B

�Z�����[�^�͏]���̑傫�ȉ����o�郂�[�^�ł͂Ȃ��A�Â��ɃG���W����

�n������B�X�^�[�g�i���i)���́A���[�^���A�V�X�g����̂ŁA�G���W����

��������2000��]�܂łł����������B���s����1000��]����

2000��]�̊ԂŁA�������H�Ŏ����P�O�O�����ő����Ă���2000��]�Ŋy��

�����Ă���B�M���҂��̎��́A������O�ŃG���W�����X�g�b�v����B

�u���[�L�y�_�����瑫�𗣂��ƁA�X�[�b�ƃG���W���������Ȃ�������B

�S����a�����Ȃ���σX���[�Y���I�@�ǂ̈�̑O�Ƀ}�j���A���Ԃɏ���Ă���

���́A���i���ɉ��������ƃG���X�g���N�����A�G���W�����Ďn�����悤��

�Z�����[�^���Ă����܂������炸�ɁA�����������Ƃ��o���Ă���B�Ԃ�

����������l�͂��̌o�����K������͂����B���̍��̎ԂƑS���C���[�W��

�Ⴄ���Ƃɋ����Ă���B������G���W���R���g���[����S�ăf�W�^�������

����Ă��邩��ł���ƂȂ̂��낤�B

�n�C�u���b�h�̃��[�^�A�V�X�g�ƌ����̂́A�d�����]�Ԃɏ�����l�͂�����

�������邪�A�y�_����͂��]�肩���炸�ɕ��n�ł��⓹�ł��A���i���ł�

��όy���y�_�����������Ƃ��ł���B����ƑS�����l�Ȃ��Ƃ��A���̑����

�G���W���̕��ׂ��y���Ȃ��Ă���̂��B������G���W�������Â������A�G���W����

���ׂ��y���̂ŁA�n�C�u���b�h�Ԃ̃G���W���͒���������͂����B

�Ƃɂ������邷��Ɖ������A��ϐÂ��Ȃ��Ƃɂ͊��S����B

�v���E�X�ł́A���i���̓��[�^������ƂȂ�̂ŁA�����ƐÂ��ɂȂ�B

���[�^�̓K�\�����G���W���ƈႢ�A��]���X�^�[�g���鎞�ɍő�g���N����������

�ƌ��������������Ă���B�K�\�����G���W���͉�]�����Ⴂ�Ԃ̓g���N��

�キ�A��]����3000��]�t�߂ōő�ɂȂ�B�n�C�u���b�h�Ԃ͂��̗��҂�

�g���N�����̂����Ƃ��������Ă���B�����I�ȋ@�B�̎g�����ł���B

�u���[�N�ނƁA���[�^�͉��d�@�Ƒ���A���d�����d�C���o�b�e���[��

�[�d����B�[�d�����d�C�͔��i��������Ƀ��[�^�ɑ���g���N��������

�G���W����⏕����B���[�^�Ɣ��d�@�͗����̊W������A�f�W�^�������

���܂��g��������ƁA�u���[�L�������ĔM�ɔ��U���Ă����G�l���M�[��d�C��

������邱�Ƃ��ł���B

����Ă��đ�ϊy�����ԂɎd�オ�����t�B�b�g�@�n�C�u���b�h�ɏ���Ă܂��A

10�������o���Ȃ����A����ȂɊy�����Ԃ͏��߂Ă��I

�傫���́A�Ɠ��̏���t�B�b�g�ƑS�������Ȃ̂ŁA�傫�߂����A�����߂����̂܂���

�t�B�b�g�����傫���ɖ������Ă���B�ȑO�̃Z�C�o�[V6�@�Q�T�O�O�̓A�����J�z���_

�̗A���Ԃ������̂ŁA�S���������āA�����傫���A�Ԍɓ����������

���������A�t�B�b�g�ɑウ�đ�ϊy�ɂȂ�A������Ԃ̋������S�������Ȃ��B

���s�����A�G���W�������ȑO�̎ԂƔ�r���Ă��卷���Ȃ��B�����ȎԂł���Ȃ�

�悭�ł���̂��Ɗ��S���Ă���B

3���Q���i���j�X�V

�t�B�b�g���͂��A���߂č������H�𑖂����B�@����Ƒ��s�������R�O�O�����ɂȂ����B

�R���v�������������̂ŁA�X�^���h�Ŗ��^���ɂ��Ă����B�������H����Q�Q�O�����A

��ʓ��H�i�X���j���U�O�����A�R���̓o��E���肪�Q�O�����A���s�R�O�O�����̓���B

�K�\�����͖��^���ɂ���15���b�^�[�������̂ŁA�R��͂Q�O����/���b�^�[�ƂȂ����B

�P�T�O�����͈�l����ԁA�c��P�T�O�����͂Q�l�v���X�ו����R�O�����قǐς�ԁB

�J�^���O�͂R�O����/���b�^�[�ƂȂ��Ă��邪�A�ǂ��܂ŋ߂Â��邩�H�y���݁B

���܂ŃZ�C�o�[�Q�T�O�O�Ȃ畽�ςłP�O����/���b�^�[�s���Ό�̎����������A�t�B�b�g

�n�C�u���b�h�͂��̔{�A�R��������Ƃ����������B�������H�̓N���[�Y���I���ɂ���

�^�]�����Ă݂��B�y�ɉ^�]���ł��đ�ϕ֗��B�M���҂��ŃA�C�h�����O�X�g�b�v��

�R��ɍv�����Ă���̂��Ǝv���B�������H�ł̑����́A�Z�C�o�[�ƕς��Ȃ��قǂ�

���x���ŁA�\����b��W�I��e���r�̉����y���߂�B�w�ǂ̓^�C���m�C�Y�B

�Ƃɂ����y���ɑ���B�w�����ȗ��������Ԃ��I�x

�Q���Q�V���i���j�X�V

�����͂P�V���܂ŋC�����オ��A�O������Ɗ��ނ��炢�������B���̂܂t�ɂȂ�̂�

������Ȃ����A��������͊m���ɏt����������Ă���B

�w���̎��R�x�̃y�[�W�����������t�������Ă��������B

�Q���Q�U���i�y�j�X�V

��T���A�������̃z���_�A�t�B�b�g�E�n�C�u���b�h���͂����B�_�Ė�ꌎ�҂��B

��D�]�ŁA�[�Ԃ��x��Ă���悤���B�@�����̓z���_�A�Z�C�o�[�Q�T�O�O����抷��

�ŁA�Z�C�o�[�iHonda of America��)�͍w�����Ă���P�P�N�ԃm�[�g���u���������̂ŁA

����ɂȂ��芷����̂ł͂Ȃ��A�}�����Ƃ͂Ȃ��������A���߂�Ƒ�����肽����

�����̂��S��B�@�F�̓p�[���V���o�[�̃v���~�A���h���ŏ����lj����������������B

�܂��ߏ������������������Ȃ̂ŁA�ڂ������Ƃ͕�����Ȃ����A���̊��z���L���B

�t�B�b�g�́A���K�q�b�g�����Ă���ԂŁA���ヂ�f�������ϊ����x�������Ԃł���B

�䂪�Ƃɂ͏���t�B�b�g���Ɠ��p�ɔ����A��������7�N�ɂȂ邪�A������S���m�[�g���u���B

��ϋC�����悭����Ă���B�@�z���_�Ɋ��ӁB���̏���t�B�b�g�͑�ς悭�o���Ă���ԁB

���O�̂Ƃ���A���傤�ǂ����T�C�Y�ŏ����������A�傫�������A�܂��ɃW���X�g�t�B�b�g�B

��R��ł���Ȃ���C�����悭�Ă��ς��Ƒ����Ă���A�{���ɗǂ��܂Ƃ܂����Ԃł���B

���̃t�B�b�g���t�����f���`�F���W���A���ڂ��a�������B�����A�����������

����Č��ċ������B����̉䂪�Ƃ̃t�B�b�g�ŁA�����C�ɂȂ��Ă����_���ȉ��̂悤��

���ׂĊ����ɉ��P����Ă����B�����̎v���̂Ƃ���̎ԂɎd�オ���Ă����B

CVT�̓��삪�A���i���ɏ����M�N�V���N�������A�g���R����lj����Ċ����ɂȂ����B�܂�

���H���r��Ă���Ƃ����ʉ߂����ۂɃR�c�R�c�Ƃ����V���b�N���邪�A������V���b�N

�A�u�\�[�o���������炵����ς��Ȃ₩�ɂȂ����B�n���h���̑���͂���Ɍy���A�����Ƃ��

�Ȃ����B�G���W��������ɗ͋����y���ɂȂ����B���̑����낢�날�邪�A�z���_�̓��f��

�`�F���W�̓x�Ƀf�U�C����ς��āA�ڐ�̐V�N����ǂ����߂�]���^�̐V�ԑ��肩��A

��������Ən������ԑ���ɕ��j��ς����̂��H�@���^�͓O�ꂵ�ċ��p���A���̕���

�R�X�g�𐫔\��@�\�ɂ����ĉ��P����B�Ԃ��O�a��ԂɂȂ�A�Ԃɏ��l�̐S����

�ω��A���n����f���ɑ������ԑ���̕��j�ɕύX�����悤���Ə���ɉ��߂��Ă���B

���܂ŁA�h�C�c�Ԃ͂�������������̊����ł������B

���̓��ڂ̃t�B�b�g���x�[�X�Ƀ}�C�i�[�`�F���W�����̂����������ɔ������ꂽ�̂��A

����A�������ƂɂȂ����t�B�b�g�E�n�C�u���b�h�ł���B�@�x�[�X�̓K�\�����ԂƑS�������B

�z���_�̃n�C�u���b�h�����̓g���^�̃v���E�X�ƈႢ�A���[�^�̓G���W�����A�V�X�g����

�����ŁA���[�^�����ő��s�ł���\�͂͑傫���Ȃ��B���̕��A�n�C�u���b�h�V�X�e����

�傫����d�ʂ���������σR���p�N�g�ɂ܂Ƃ܂��Ă���B�n�C�u���b�h�ŁA���[�^��d�r��

�d�ʂ������A�ԗ��d�ʂ��������������������邽�߃V���[�V�i��ԁj���ꕔ�⋭

����Ă���B����Ă݂Ă̊��z�́A�A�N�Z�����y�����ނƁA�Ԃ̏d�ʂ����������Ȃ��ŁA

���i����B���܂ŏ���Ă����Z�C�o�[��V6�ADOHC�Q�T�O�O�����Ńp���[�͏\�����邪�A

�Ԃ��d���A�ǂ�����Ɖ������銴���������B�t�B�b�g��n�C�u���b�h�͂��������d�ʊ����Ȃ��A

�X���X���ƃX���[�Y�ɉ�������B���i���̓��[�^���A�V�X�g����̂ŁA�G���W����

�����镉�ׂ����Ȃ��Ȃ�̂ŁA�G���W��������ϐÂ��B�g���^�̃��K�q�b�g�Ԃ̃v���E�X

�̓��[�^�݂̂ŃX�^�[�g�ł��邩�炳��ɐÂ��Ȃ͂��B�ʏ푖�s���̎ԓ��̑�����

�Չ��\���Ȃ̂��A�Z�C�o�[�ƕς��Ȃ��悤�Ɋ�����B

�܂��A�������H�͑����Ă��Ȃ��̂ŁA�������s���̊��o�͕�����Ȃ��B�߁X�A��������

2���Ԏ�A����\��Ȃ̂ŁA����A���|�[�g����B

�n���h���̌y���A�����Ƃ芴�͔��Q�ŁA��ς悭�o���Ă���B���Ƀn���h���̎����₷��

���悢�̂́A�Ȃ����H�@�n���h���̃��b�J�̌`��ɖ���悤���B

���̂悤�ȎԂ��P�T�X���~�Ŕ����Ă��邱�ƂɊ��S����B

������A�Ԏ��̂ł͂Ȃ��A�t���i�̃i�r��AV�@��ɂ��Ă����A�Z�C�o�[�͏�����

�i�r�������B����̓p�C�I�j�A���̃i�r�i�e���r�A���W�I�����j�����t���Ă�������B

11�N�O�̃Z�C�o�[�̃i�r�́A��ʂ�6�C���`�H�Ə������A�܂��t����ʂ̃N���A��������

��ʂ��{���Ƃ��Ă����B����͓����̉t���̐��\����������t�̉掿�������Ǝv���B

������t�����i�r�́A7�C���`�̍��掿��ʂŁA�n�f�W�e���r�̓t���Z�O�����g��M

�Ή��ŁA�e���r������Y��ȉ掿�Ŏ�M�ł���B�d�g���ア�ꍇ�̓����Z�O�Ɏ���

�؊�����B�i�r�̐��\�͐����ǂ��Ȃ��Ă��āA���삪�����B�n�}�f�[�^��SD�J�[�h��

�L�^���Ă���̂ŁA���H���̍X�V���p�\�R���ŊȒP�ɂł��邵�A�n�[�h�f�B�X�N��

DVD�i�r�̂悤�ɉ�]�������Ȃ��A�U����o�N���Ȃ��A���ɂ����͂��ň��S�B

����ɂ��Ă��A���̕���̐i���͐����B����͂܂��ɔ����̂̂����Ȃ��i���A

�w���[�A�̖@���x�ɂ����̂ŁA������܂��܂��i���������͂��B�ł�����ȏ�A���

���Ă��炤�ƁA�g������Ȃ��B�֗��Ƃ́A�g���ď��߂Ď�������̂��̂��B����������

���ł��ł��邱�Ƃ͌��\�����A�g���₷�����邱�Ƃ��挈���B

���������Ӗ��ŁA�z���_�̎ԑ���͂����������Ƃ��l���Ă���悤�Ɏv���B

�Ƃɂ����A���̃t�B�b�g�E�n�C�u���b�h�́A���̔R��R�O����/���b�^�[�ƂȂ��Ă���B

�����s�łǂꂭ�炢���邩�A�܂����ʂ��o�Ă��Ȃ��̂ŁA����A���|�[�g����B

�Z�C�o�[������Ɏg���ĂV����/���b�^�[�A�������H�łP�Q����/���b�^�[�������B

������ɂ��Ă��A���K�q�b�g���Ă���t�B�b�g�̃n�C�u���b�h�ԂȂ̂ŁA�{���ɔ��ɂ悭

�o���Ă���B�@��ɒ����������A�����߂̎Ԃł���B�P�T�X���~�͈����B

2��22���i�j�X�V

�f�����X�V���܂����̂ŁA�����������B

2��18���i���j�X�V

����͏t���v�킹��g�������ł��������A�����͂܂��������������A��]���ē~��

�����߂�������������B���̎����͋C�����㉺���đ̒��Ǘ�������A�悭�O���l��

�ƌ����邪�A����͒��N�����⒆�����k���ŁA���ꂩ��̋G�߂Ɏg���錾�t��

�{���ɁA�O�������āA�l���g���������J��Ԃ��炵���B����������̂悤�ł����E�E�B

���āA�����͋v���Ԃ�ɃJ���������ɂ����āA�����̓V�̐�̎U���R�[�X��������B

�r���ɏt��������X�|�b�g���������̂ŁA�ʐ^�ɔ[�߂��̂ł��Љ��B

�J�����̓L���m���@EOS�VD�ŁA�����Y��TAMRON B003�ł��B

�ʐ^���w���̎��R�x�̃y�[�W�ɃA�b�v���܂����̂ŁA�����������B

2��14���i���j�X�V

�����͒�������s���ł��Ⴊ�~��A�킸���ɐς������B�A��r���A���c�w�ɒ�����

�o�X��҂��Ă������A�쐯��s���̃o�X�����Ȃ��B���ɏ�Ԃ���^�]�肪�����̂ŁA

�����˂�ƁA�쐯��▭�����͓��������Ă��āA�o�X���^�s�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ������B

�d���Ȃ��A�^�N�V�[�ŋA�邩�ƁA�^�N�V�[���������ƁA10�l�قǑ҂��Ă���B�������

�Ȃ��Ȃ���Ԃ�����ė��Ȃ��悤���B���S���ĕ����ċA�邱�Ƃ����ӂ������A���x�v��

�P�����w�����Ă����B�ԂƑΖʂ��邽�тɁA�u���[�L�͌������A�n�l������Ȃ��悤

���ӂ��ĕ����ċA�����B�炪������āA�X�̂悤�ɗ₽���Ȃ����������ɒ������B

����̃g���^�����Ԃ̐���V�X�e���̌��ׂ��Ȃ������L���ɕt���āA���������⑫����B

�ڍׂ́A�k�R�Ȃ鐏�z�L�̃y�[�W�����Ă��������B

2��13���i���j�X�V

���2�T�Ԃ��o���܂����B�@�G�߂͏����āA�O���l���̍��ɂȂ�܂������A

���̓~�͍����A���g���������A���ɂȂ��Ă��܂��B��ϊ������������܂��B

�Ƃ���ŁA�k�R�Ȃ鐏�z�L�̃y�[�W�Ƀg���^�����Ԃ�����āA�V�X�e����

���ׂȂ��������n�t�������炢�܂����̂ŁA�O���N�Ԃ�Ɋ�e���܂����B

�������g���^�ł��B�@�ł����G�Ȑ���V�X�e���������ɊJ�����邱�Ƃ��@����

��ς��A�Z�p�҂̈�l�Ƃ��Ė{���ɗǂ������Ǝv���܂��B

1��30���i���j�X�V

���炭�����������܂����B

�ꌎ�������Ƃ����Ԃɉ߂��悤�Ƃ��Ă��܂��B�l�H���A�u�ꌎ�����A������A�O������v

����́A�N�̏��߂͉����ƍs���������āA�o�^�o�^���Ă�����Ɏ��Ԃ��o���A�C�Â�����A

����4�����I�ƌ���������\���������̂��Ǝv���B�@�܂��ɖ��N�A�������������łP�C�Q�C�R����

�߂����Ă����B�@�����̌o�̂͑����B

�Ƃ���ŁA�F�l����{���Љ��A�ǂ�ł݂��B�@�ŋ߁A�]�芴������{���Ȃ��������A

���̖{�͋v�X�ɍl������������e���������{���I�@�F�l�ɖ{�����Љ�����B

PHP�V���@�w�V�������{��`�x�@���@��l�i�n���@�W���E�W�j���A735�~��B

����@���]�̍��A���{�̉\���v

�@

�ŋ߂̓��{�͕NJ����Y���A�o�ς̊��͂��R�����A���͂̍��ɒu���Ă��ڂ��

�H���悤�ȁA����ȃ��[�h�ɂ���A���̂܂܂ł͓��{���ʖڂɂȂ�̂ł͂Ȃ����I

�Ƒ����̍��������M���Ȃ����A�����͂ǂ��Ȃ�̂��ƕs�����������߂Ă���B

�{���͂��������ɉ��������A������ꂽ�{�ł���B

����ɏڂ����R�����g�́w�k�R�Ȃ�܂܂Ɂx�̃y�[�W��ǂ�ʼn������B����������ꂽ

���͐���A��ǂ����Ă݂Ă��������B735�~�͈����B�K�����l���������܂��I

1��4���i�j�X�V

�N���������Ǝv���Ă�����ɂ����S�����߂��܂��B���̕����ƍ��N��

���������o�������ł��B�������̋x�݂ɁA��N�̃t�����X���s���A

�o�X�̒��œY������畷�����S�b�z�̐��U�ɂ��āA�܂Ƃ߂悤��

�l���Ă��܂������A����Ɖ��Ƃ����͂ɂȂ�܂����̂ŁA�f�ڂ��܂��B

�t�����X���s�̃y�[�W�̌㔼�ɍڂ��Ă��܂��̂ŁA�����������B

����ɂ��Ă��A�G��ꖇ���T�O���~�ȏ�����邱�Ƃ������ł��܂��A

����ɂ��܂��āA�����������Ă���Ԃɂ��̂�������ɏo���Ȃ��̂́A

���ɁA�͂��Ȃ��ł��ˁB ���ꂪ��Ƃ̏h���ł��傤���H

�������X�ςȘb�ɂȂ�܂����B

1��1���i�y)�@�X�V

2011�N�A�V�N�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�@

���N�͓e�N�A�e�̂悤�ɒ���悢�N�ɂȂ�悤�ɋF�肽�����̂ł��B

�����琰�V�Ɍb�܂�A�����̓��̏o��q�ނ��Ƃ��o���܂����B

����ɂ��Ă��N������̑��́A�R�A�n���𒆐S�ɋL�^�j��̑���

�Ȃ��Ă���悤�ł��B���N�A�ߑO���ɓ͂��N�����߂��苌�m�̌��C��

�p���v�������ׂĂ��܂��B�@���N�͊w������̓���������̔N���

�O������҂ɓ������Ƃ������ʂ����܂����B���������N�ɂȂ����̂��Ȃ��I

�ƋC�Â����ꂽ����ł��B�����͑S�����������������Ȃ��A�����Ȃ��Ƃ�

����������Ȃ���߂����Ă��܂��B�߂��̖����{�ɏ��w���āA���̌�A

�����̎U���R�[�X������A�A��͏�������肵�Đ��c�_�Ђɍs���܂����B

�V�̐�Ō������X�A�J���Z�~����ʂ߂āA����_���Ă���p�ɒ��ʂ��܂����B

�O�C����5�x�Ɗ��������ł����B

�{�N���A���C�ɑO�����ɒ��킷��N�ɂ������ƍl���Ă��܂��B

|

|

| ���w�łɂ��키���c�����{�̎Ж����O | �����{�̎Q�� |

|

|

| ���Q�肷�鏉�w�q | �����R����̒��]�A���㍂�����H�������Ɍ����� |

|

|

| 2011�N���U�̓V�̐�̃J���Z�~ | ��^�̖쒹�A�T�M�A�����Ƃ��đS�������Ȃ� |

12��4���i�y)�@�X�V

12���ɓ���A���N���c�菭�Ȃ��Ȃ�܂����B���̎����ɂȂ�ƁA���������̉ƂŖ�A

�C���~�l�[�V�������P���ƂĂ��Y��ł��B�@�䂪�Ƃ̍؉��̏��A�b�v���܂����B

�l�G�܁X�̏{�i�����j�̖������āA���_��ŐH�ׂ邱�ƂɍK���������Ȃ���

�����Ă̑����A�H���̐��̍k���A������ƈ�N�ԁA�����Ȃ��Ƃ�����܂����B

���N�̉Ă͓��Ƃ葱���ŁA���x�����������肪��ςł����B

���N���A��������������������낤�ƍl���Ă��܂��B

�P�P��24���i��)�@�X�V

��̏��̙���

�N2�x�A���ĂƔӏH�ɒ�̙���������ł����20���N�ɂȂ�܂��B�A�؉������

���߂ςނ��Ƃł����A�ŋ߂̐A�ؐE�l�͎s�̃V���o�[�Z���^�[����h�������

����l�������A����Ȃ玩���Ɠ����ł͂Ȃ����Ǝv���A���悤���܂˂ł���20�N�]��A

�����ł���Ă��܂������A����v�̂�������A���̖͂���Ȃ�Ɏ}�Ԃ��A�`

�������Ă��܂����B�䗬�ƌ����ǂ�����Ȃ�̍H�v��m�����z�����Ă���Ă��܂����B

�s�̃V���o�[����ɂ͕����Ȃ��ƌ������������܂��Ă��܂��B���͎}���ƁA

��������V�����肪���܂��o�Ȃ����Ƃ������āA���₻�̑��̒�Ɣ�ׂ�ƐT�d��

���}�����Ȃ���Ȃ�܂���B�������Ȃ��Ȃ�����Ƃ���ł��B���̖̙����

����n�T�~�Ń`���L�`���L�Ƃ��Ί����ł��B���Ƃ����N���N���̒�̎���ꂪ

�������Ăق��Ƃ��Ă��܂��B�䂪�Ƃ̂��������}���鏀���͒��X�Ɛ����Ă��܂��B

�@�����

�@�����

����O

����O

�P�P��16���i��)�@�X�V

�e���i�L�N�C���j�̎��n

���N�̉Ă͑�Ϗ����A�J���]��~��Ȃ������̂ŁA��ɐ����肪��ς������B

�T�c�}�C���̏o����͌��\�ǂ������B�����A�L�N�C���̎c���5����x��グ

�����A���\�A���i�C���j����R�����Ă����B�f���ɂ��f�ڂ��Ă��邪�A�ʂ̎ʐ^

���A�b�v����B�C���ނƂ��Ă͒������A�n��͖ŁA�����͂Q�����炢�ɑ傫���Ȃ�B

�n���̍������̕����ɍ��ƒn���s�̂悤�Ȃ��̂��L�сA�����ɃC�����A�Ȃ�B

�ʐ^������Ε����邪�A�C���̓V���E�K�Ƒ�ϗǂ����Ă���B�S�u�S�u�����\�ʁA

��͔����āA�Y��ɐƂ��̂܂ܗ����ł���B�L���s���S�{�E�Ɠ����悤�ɗ���

����ƁA���������H�ׂ���B����������S��C�����ɉ����Ȃ��B���\�͌����l��

������A�֒ʂ�ǂ�����A���b�̋z����������ƌ��������������ɂ��邻���ŁA

�܂��ɑ�ꋉ�̃��^�{���H�i���B���̊��ɂ͗]��L���ł͂Ȃ��̂͂Ȃ����H

���̃C���́A�H�������Ɉ�ۂɎc��Ȃ��̂ŁA�L���ɂȂ�Ȃ��̂�������Ȃ��B

�ł��A�����̎��͂̎����傾����A���̓��A���̖ڂ����邩������Ȃ��B

��A�����ҁI�I

�@�@�@

�@�@�@

���L��URL���L�N�C���̌��p���Љ��Ă��܂��B

http://www6.ocn.ne.jp/~kikuimo/

�P�P��12���i��)�@�X�V

11���̖�ؔ�

�@���̎R�������g�t���L�����Ă��܂����B��̏�ł͗��~�œ~�ɓ���܂����B

�����́A���t���a�ŁA�H�ɂ͒��������������ł��āA����Ō����܂����B

�䂪�Ƃ̍؉��́A��������H�̖͗l�ɂȂ�܂����B�T�c�}�C���͂���������n

�ł��܂����B�Ė�͑S�ď������A�卪�A�J�u���A�n�N�T�C�A�l�M�A�j���W���A

�ق���Ȃǂň�t�ł��B�؉��̃y�[�W�����Ă��������B

�P�P��9���i��)�@�X�V

�䂪�Ƃ̃e���r���A����Ƒ��ʂɓ��ւ�

���̒��A���ʁE���ʃe���r�̎���ɁA���܂�29�C���`�̃u���E���ǃe���r��

�g�������Ă����B�@���Ԃɒ��N�u���Ă����s�A�m�����̉ƂɈڂ����̂��@���

�f�W�^���e���r�ɓ���ւ����s�����B�Â��e���r�͂܂��\�������ňُ���Ȃ�

���삵�Ă������A�Ƃ̂ǂ����ɒu���Ă����ƁA�K���e�傲�݂ɂȂ�̂ŁA�v��

���Ĕp�Ɠd������\�����A�L���ŏ��������B

�V�����e���r�́A���낢����������A�o�����������������@50�C���`�v���Y�}�e���r

�T�O�u�Q�ɂ����B����͍��掿�e���r�ŁA�R�c�ł͂Ȃ����A��ʂ��Y�킳�͌Q��

�����Ă���B�v���Y�}�Ȃ�ł́i�]���̃u���E���ǃe���r�̗ǂ��ł������j���R

�ȉ掿�\���ŁA�ڂ����ɂ����悤���B�@��ʂ��Y�킳�A�ǂ��ɖ������Ă���B

�g������ŁA��Ϗd�Ă���̂́A�o�������������������i�߂Ă����r�c�J�[�h��

�}����������B�f�W�^���J������f�W�^�����[�r�ŎB�����ʐ^��r�f�I��

�r�c�J�[�h���������݁A�����R�����삷��ΊȒP�ɑ��ʂ��Y��Ȏʐ^

��r�f�I���������B�������ʐ^�͉��ɎB������A�c�ɎB�����肷�邪�A�c�E��

�������ɔ��ʂ��Ă����B�X���C�h�V���[�ɂ���ƁA�a�f�l��3�Ȏ��^����Ă��āA

��ʂɂ��������y���o�b�N�Ɋy���߂�B�r�f�I�̏ꍇ�͉��������^����̂ŁA

�a�f�l�̕K�v�͂Ȃ����Ƃ��������A�X�`���i�ʐ^�j�̏ꍇ�͌��\�y���߂�B

�W��̋��ԂɂT�O�C���`�͑傫�����邩�Ǝv�������A�傫�߂��鎖�͑S���Ȃ��B

�v���Y�}�̏���d�͂��ȑO�A�傫�������̂��S�O���Ă������A���̃��f����

�啝�ɉ��P����āA�t���ɑ��F���Ȃ��قǂ܂ŗǂ��Ȃ����B�@����\���͂�

�v���Y�}�����ӂƂ��镔���Ȃ̂ŁA�����̑�����ʂł��S�����͂Ȃ��B

����Ȑ����e���r���A��ϗ����Ȃ����̂łт����肵�Ă���B

�P�C���`�E�P���~�ɂȂ�A���ʃe���r�����y����ƌ����ċv�������A����

�e���r�͂P�C���`���S�O�O�O�~���Ƃ���܂ŗ��Ă���̂ŁA���������ł��B

���Q�l�܂ŁA���̃e���r�͂����߂ł��I�I

�P�P���T���i��)�@�X�V

�t�̃I�����_�ɑ����A�g�t�̃t�����X�ɍs���Ă����B�����

���C14�������݂��A���C16���܂ő��������C�����̌���A

�x���T�C���{�a�̑剜�A���C14���Ɖ��܁A�}���[�E�A���g���l�b�g

���Q�N����������������Ƃ������ʊ��̃c�A�[�ł������B

��࣍��ȃx���T�C���{�a�̌��I�ȕ����̗�����Ɏ��I��

���l�≤�܂̐����̏ꂪ�������B

���s�́A��t�����X�̃j�[�X����n�܂�A�p���܂ŏ����B

�ڂ����́A���s�̃y�[�W�̒��̢�t�����X�v���������������B

�F�l�̂����z�����[���ł��������B

10��17���i��)�@�X�V

���c�_�Ђ̏H�Ղ�A108�N�Ԃ�Ƀ_���W�������s���܂����B

�ڂ����́A���̎��R�̃y�[�W�������������B

10���P�O���i��)�@�X�V

�����͒�����V�C�������̂ŁA�Ԃ��Ƃ����̎U���R�[�X�ɏo�������B

�ڍׂ����̎��R�̃y�[�W�������������B

�X���Q�U���i��)�@�X�V

����̔ފ݉Ԃ̊J�Ԍ�A�����������Ȃ��Ă����̂ŁA���̌�A��C��

�J�Ԃ��i��ł���̂ł́H�Ǝv���A�ēx�A�J�����������ďo�������B

���ʂ��w���̎��R�x�̃y�[�W�����Ă��������B

�X���Q�Q���i��)�@�X�V

�u�����A�������ފ݂܂Łv�Ƃ悭�����邪�A���N�͂ǂ����B������33�x���z���鏋����

���肵������ł������B

���c�n��̓c��ڂ̌l������Ă���ƁA��ӏ������ފ݉Ԃ��炢�Ă����̂ŁA

���̎��R�̃y�[�W�ɃA�b�v���܂����B�����H�������Ă��������B

8���Q�W���i�y)�@�X�V

����A����Ɨ[��������A���オ���Ă������ɂ͌b�݂̉J�ɂȂ����B��R�O�������炢

�~�����̂ŁA����ł��炭�͑��v�A�����肵�Ȃ��Ă��悢�B�����́A�v���Ԃ��

�V�̐�̎U���R�[�X������Ă����B�\�j�[�̐V���i�A���J�����������čs�����B

�e�X�g�p�Ɏ肽�̂ŁA���܂����ė����̂ŁA�؉��̃y�[�W�ƁA���̎��R�̃y�[�W

�Ɍf�ڂ����B�@�����g��Panasonic�@FZ-30��菬�����āA���������ɂ͕֗��B

�؉��̎ʐ^���]���̍؉��̗t���ς̐F�Ɣ�r����ƁA�������F���������悤��

������B�@������J�����̐����H�H

8��21���i�y)�@�X�V

�@�猬�L�����v��̃f�C�L�����v�ɎQ��

���Ɍ���ӌS�����쒬

��㓌���[�^���[�N���u��Ẫf�C�L�����v���猬�L�����v��ŊJ�Â܂����̂ŁA

������n���N���u�̐����̃����o�[�ƁA����J���H�싳���v�ƃA�}�`���A�����̈ړ�

�^�p���s�����B�@���̍Â��͎q�������̗�������ɑ��āA�����ł��邱�Ƃ��Ȃ���

�ƌ����v���ŁAPanasonic�̃{�����e�B�A�����x�����Ċ������Ă���s���̈�B

��10���̎q���������M�S�Ɂw���J���x��������B�S�����܂��������āA�����܂Ǝ�����

��������J���ƁA���y�Y�̃��J���ƃN�k�M�̖̗�̃��J���u��������炢����

��������B�@���̌�A�A�}�`���A�����̈ړ��^�p���s�����B�ꏊ�������쉈����

�R�̒��ŁA�i�F�͗����Ă�������������A�����������Ƃ��ẮA�R�Ԃ�

���������ł������B�VMH����QRV�������A�R���f�B�V�����Ɍb�܂�āA��������̋ǂ�

��M���o�����B�@�������A���҂����q�������̊S�͑S���Ȃ��A�߂��Ɋ��W�܂��Ă���

�ƌ������Ƃ��Ȃ��A�����}�C�N�������Ă���Ȃ��I�@���炢�ɂ����ނ�ɂ͉f��Ȃ�����

�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�q���̋������S�����̂Ƃ���Ɉڂ��Ă��܂��Ă���B���ꂪ

���ȗ���̎��ԂȂ̂�������Ȃ��Ȃ��I�Ǝ��������B����A���̎q�������͈�́A

�ǂ�������l�ɂȂ�A�ǂ������d�������Ă䂭�̂��Ȃ��I�@

|

|

| ���J���H��Ɏ��g�ގq������ �����͕����̒��ł���Ă��邪�A�����͖ҏ��̃e���g�� |

���i������̂ɏu�Ԑڒ��܂��g�����𐁂������� |

|

|

| �r�[���A�ē��A�����@�ƈړ��^�p�͊y���� JA3IGP(����j�AJR3IAL(���삳��j |

�}�C�N�������Č�M���iJR3IAL���삳��j �o�b�N�͒����� |

8��13���i��)���~�@�X�V

��������䕗7���̉J�ŁA����Ə\���Ȃ��������������̂ŁA�����͐����肩��

�J�����ꂻ���B�䂪�Ƃ̔��͉Ė�ň�t�̏�ԂɂȂ��Ă���B�ł�����8�������{�A

���낻��H��̎�܂��̏����ɂ�����Ȃ���ƁA���̏����̒��ōl���Ă���B

����A�߂��̃R�[�i���ŁA�����엿�A��y�ΊD�A����Ƀo�[�N�~���i�y����Ǒ͔�j

���Ă��āA�{���A�J�ŏ_�炩���Ȃ�������ł��Ԃ����B���ꂪ��ςȍ�ƂŁA����

�т������B�P���Ԕ��قǂŐ�グ�ăV�����[�����Ċ��𗬂����B�@�H��͔��A

�_�C�R���A�J�u�������S�ŁA���t�ނ����X�B�^�}�l�M�͂P�O������A�G���h�E�}����

�P�P������Ɏ����\��B�@���̎�܂��̃^�C�~���O�����ɑ�ŁA�{�G�i����j��

�����ƂȂ��Ȃ����܂����炽�Ȃ��B�@�l�Ԃ����̂Ƃ��A���̎��ɂ��ׂ����Ƃ���邱�Ƃ�

����B�@���A��������Ă���ƁA�����������Ƃ��悭������B���ꂪ���R�̐ۗ��H�B

��T�ԂقǑO����A�c�N�c�N�{�E�V�i�Z�~)���[���e���������B�@������ߌ�A������

�܂��N�}�[�~�̑升���������Ă��邪�A�[���A�����C����������ƁA�c�N�c�N�{�E�V��

�e���n�߂�B���̐����ƁA�ق��Ƃ��ďH��������B�C���͂܂��R�O�x���䂤�ɒ�����

�����̒������A���R�͒����Ɉڂ�ς���Ă���B�ԃg���{�͂��̊Ԍ��Ă��猩���Ȃ��B�B

���̒��͂��~�x�݂ŁA���T�A���j�����납��ʋq���߂����菭�Ȃ��āAJR����

�����Ƃ��Ă���B

�䂪�Ƃ̂W���̔��A��̐����Ă����Ԃ��ʐ^�ɎB�����̂ŁA���Ă��������B

�ҏ��ł�����Ă����e������̉J�Ō��C�����߂��A�X�Ƃ��Ă���B

��̃y�[�W�ɃA�b�v���܂��B

8��7���i�y�j�X�V

������ꔑ����ŁA�ɐ��u���ɏ����s�������B�@�����كj���[�l���ɗ\��

��ꂽ�̂ŁA�v���Ԃ�̈ɐ����ʂ̗��s�ɏo�������B�@�^�Ă̖ҏ��̒��A�ԂƂ�

�����A����o��ƕ����オ��悤�ȏ����̒��̗��s�ł����B�S�s�����ɂ��Ȃ�

�A����B���s�̖͗l�́A�ɐ��E�l�������s�̃y�[�W�ɃA�b�v���Ă��܂��B

7��28���i���j�X�V

�����͏����͉߂����₷���V�C�ɂȂ������A30�x�͂䂤�ɒ����Ă���B

�A�}�`���A�������A���e�i�V�X�e����ύX���A�T�OMH���тɏo����悤��

�Ȃ����B������Ɩڂł́A������Ȃ����悭����ƁA�P�S�SM��2�A���e�i��

�Ȃ��Ȃ�A���̏ꏊ�ɂT�OM4�G�������g�������t���Ă���B����łR�D�TM,�VM,

14M,18M,21M,24M,28M,50M,144M,430M,1200M�̊e�o���h�ɑ�QRV�o����悤��

�Ȃ����B�@�@���炭���̃V�X�e���ʼn^�p���Ă݂����Ǝv���Ă���B

7��21���i���j�X�V

�Ȃ�Ƃ��̖ҏ��̒��ŁA�H�̋C�z�H�@�ԃg���{���������B�C�̑����g���{�N�B

7��5���i���j�X�V

�~�J�̐^�������ɁA��B���s���v�����s���Ă����B�����̂悤��JTB������ɐ\���B

�R�z�V�����O���[�������ƌ����̂�����������ŁA������肵�����s���ł����B

�L���Ȋό��n�͗]���炸�A���i���܂�s���Ȃ��悤�ȂƂ��낪���������悤�Ɏv���B

���z�@�͏��߂Ă������̂ŁA���҂��čs�������A���܂�傫�Ȋ������o���Ȃ������̂�

���̂��낤�B�����A�삪���邪����ꂪ���ꂸ�A�c�ɂ̉�����ƌ����C���[�W��������

�̂��������H�@

����ɂ��Ă���B�n���ɍ��J�x���߂���Ă��钆�ł̗��s���������A��X�ł�

�J�ɂ����킸�P���s�v�ł������͎̂��Ƀ��b�L�[�Ȃ��Ƃ������B

�ڍׂ́A�w��B��Ƃ�̗��s�x�̃y�[�W�������������B

6��22���i�j�X�V

�T�������~�J������Ă��܂����B���x��70%�O��A�C����25�x�O��Ə����������X�ł��B

�Q�c�@�I����7��11���ƌ��܂�A����������Ă��Ă��I���̍L��Ŕ����Ă��A�I����

���������X�Ɛi��ł���B�������肵�������ɂ�錳�C�ȓ��{���Đ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

���{�̎�҂��C�O�ɍs�����Ƃ�ь������Ă���ƌ����b�������Ƃ�����B�������̎p��

�ł́A���ꂩ��̓��{�̔��W���뜜�����B���͂Ȑ����̃��[�_�V�b�v�����҂������B

�Ƃ���ŁA��̖�؍��͏����ɐi��ł��āA�L���E����i�X�͊��ɐH��ɂ̂ڂ��Ă���B

���ꂩ�炪�{�Ԃ̋G�߁I�@�H�ׂ���Ȃ��قǂȂ邱�Ƃ����҂��Ă���B

�w��؍��x�̃y�[�W�������������B

6��1���i�j�X�V

�����́A�������Ă���HDD(�n�[�h�f�B�X�N)���͂����̂ŁA�p�\�R���̏C�����s�����B