集英社新書

本体760円+税

樋口陽一

小林 節

2016年7月7日(木)

「憲法改正」の真実 を読んで!

集英社新書

本体760円+税

樋口陽一

小林 節

| 今日は『七夕』、空を見上げても、良く晴れているが、全く『天の川』は見えない。 いつからか、周囲が明るくなり、夜空が暗くならない。最近は、防犯のためにLED照明が 明るく点灯しているので、我が家は雨戸を閉めないと、明るくて眠れない。 和歌山の有田に住んでいた頃は、夜空がきらめく星で大変きれいだった。特に夏の天の川や、冬のオリオン星座が脳裏に焼き付いている。 大学入試の浪人生活を一人、田舎で送っていた頃、高校の同級生は各大学に入学し、自分だけが浪人生活を送って、夜遅くまで入試の勉強をし、外に出ると周囲は真っ暗なので、本当に空がきれいだった。吸い込まれるような感じがした。 そういう苦しかった経験を乗り越えて、今の自分があるのだなという思いもある。 さて、参議院選挙が間近に迫ってきた。新聞やテレビの調査では、自民を中心に改憲派が2/3以上を占めるという結果が出ているらしい。 日本人は世界の中で独特の人種だと思うようになった。世界各国を旅行し、いろんな国の人たちを見ていると、日本人ほど我慢強く、思っていることを表面に出さない人種は他にあまりない。 第二次世界大戦(太平洋戦争)で、あれだけ大きな犠牲と痛手を被っていながら、その反省を徹底してやらない。『のど元を過ぎれば、すぐ熱さを忘れる』という都合のいい人種でもある。これは、戦争だけでなく、神戸大震災や、東日本大震災、福島原発の爆発事故、そして直近では熊本の直下型地震等々、次々と大きな天災が起きている。 特に、収拾がつかない福島第一原子力発電のメルトダウンも、まだまだ何十年もかかり、どう処理できるか考えながら取り組んでいる状態なのに、人々の心から消え失せようとしているように感じる。 火力発電所が大爆発したということであれば、後片付けが終われば、次の新しい発電所を建設すればいい。しかし、原子力発電所はそうはゆかない。 福島第一原子力発電所跡地にはもう永遠に、原発は造れない。最近、新聞やテレビで伝えられなくなったが、福島第一原発の敷地には膨大なタンク群がドンドン増え続けている。いつまで続くのか、置き場所がなくなるとどうするのか。この福島第一原発の後処理に使う電力はどれほど毎日消費されているのか、処理作業の人件費は毎日、いくらかかっているのかなど、全く発表しない。 それでいて、停止中の全国の原発を再稼働させる方向で動いている。 ここで、ちょっとニュースがあった。 日立製作所と、東芝は原子炉と発電所を造っているが、日立は英国に原発を売ろうとしている。東芝はアメリカのWH(ウェスチング・ハウス)という重電メーカを買収し、原子炉および発電所を世界に売る戦略で動いている。 東芝はトルコとアメリカ合衆国に、合わせて5基の原発を既に受注したらしい。東芝は2030年までに、45基の原発を受注する計画を立てている。これまでに17基を受注したそうだ。WHの最新鋭原子炉である『AP1000』というタイプを売り込みしている。 アメリカの西海岸(サンフランシスコやロサンジェルスなど)を除いて地震がない国では、原発も事故を起こすことはまずないだろう。外国からロケット弾で狙い撃ちされない限り、そう簡単に事故は起こらないはずだ。だから安全だとは言えない。 しかし、日本は全く条件が違う。毎日、国内のどこかで感じるか感じないかは別として、地震が発生している。こういう地震国は世界にあまりない。 地球の巨大なプレートが交錯する海溝や、活断層が縦横に走っている国は日本を除いてたくさんはない。 そういう特殊な自然条件の国土で成り立ち、山が多くて国土の70%が山間地という国も日本だけだ。日本は実は大国なのだ。国土面積は37万㎡もある。 小中学校の頃、「日本は国土が狭い」と教えられてきたので、すり込まれ、本当にそう思い込んできたが、実は、日本はドイツ(35.7万㎡)やイギリス(24.4万㎡)よりも広いのです。 ただ、ドイツやヨーロッパ諸国は、国土が殆ど平坦地や丘陵地なので、有効面積を見れば、日本は本当に山と海岸の間に開けた狭い場所にたくさんの家が並んでいます。 日本は山が多く、急斜面が多く、高温多雨の気候で、水害がよく発生します。急流が多いので、大雨が降ればすぐ川が氾濫しますが、雨が止めば水は引きます。 これがヨーロッパでは、平坦地に川が流れていて、流れはゆっくりしています。 アルプス山脈などを水源として発したドナウ川やライン川などは、大雨が降れば、水が次第に増えて、道路を水浸しにし、その周辺の地域は、数日にわたり水が引くことがありません。ゆっくり水かさが増して、ゆっくり水が引くというパターンです。 地球上の自然の姿は国によって、ずいぶん違います。 だからこそ、地震国日本で原発はやってはならないのです。もし、福島第一原発の4つの炉心の内、一つの炉心が爆発していたら、残りの3つの炉心も次々と爆発して、東北周辺は、もう人が住めなくなったでしょう。 日ちつの炉心が爆発すれば、他の炉心を冷却するために、人は近寄れないのです。その前に原発で働いていた従業員の方は死んでいるでしょう。誰も手を下せない中で、原発や原子炉は次々と炉心溶融し、炉心が放射線をさえぎることが出来なくなれば、大量の放射能が空間にまき散らすことになります。 今回の事故は、その一歩手前まで行ったのです。今、私たちはもうこのシビアアクシデント(超過酷な事故)の恐ろしさの記憶を風化しつつあります。 よく言えば日本人独特の柔軟さ、悪く言えば、事なかれ主義で、大昔からの島国として他国から攻められなかった国民性でしょう。 原子炉の炉心が爆発すれば、チェルノブイリと同様か、それ以上の考えられない被害が引き起こされていたはずです。東京も汚染され、今のような環境ではなくなってしまい、日本は破滅したかもしれません。 そういう危険性を含んでいたので、東電はメルトダウンをひた隠しに隠したのです。 『メルトダウンした』と発表すれば、東京は大混乱が生じていたはずです。 我々は、常に真実に向き合い、真実を把握し、正しい道を選択しなければなりません。 さて、本論に入りますが、『「憲法改正」の真実』という集英社新書を読んでいます。 まだ、数ページ読みだしたばかりですが、なかなか深い意味合いを持った本です。 著者の二人の先生は立場を異にする方々ですが、今の政権の憲法改正に対して、警鐘を鳴らしています。 樋口陽一先生は、護憲派のお立場で、高名な憲法学者です。一方、小林 節先生は改憲派の重鎮です。小林先生は自民党の憲法審議会のメンバーを30年も続けてこられた方です。このお二人の著名な憲法学者の対談形式で書かれています。 要は、 ①「憲法とは」どういうものなのか? ②安倍首相が憲法を踏みにじって、平和安全法制整備法や国際平和支援法など関 連法案を強行に突破したが、これは憲法の概念からすれば、完全に違法な法案。 ③今後、このままこの政権が続けば、憲法がますますないがしろにされる。 というような内容まで理解したが、まだ読み出したところです。 その一部をご紹介する。 -------------------------------------------------------------------- 2015年9月19日未明、日本社会は異常な状態に突入した。この日、可決した平和安全法制整備法と国際平和支援法、そう名づけられた戦争法案は、明白に憲法に違反しています。この違憲立法によって、最高法規である憲法が否定されてしまった。今回、日本の戦後史上初めて、権力者による憲法破壊が行われたわけです。 私たち日本人は、今までと違う社会、異常な法秩序の中に生きている。そして、今度は憲法を否定した当の権力者が、憲法を改正しようとしている。この事実を深く受けとめ、この状況をいかに打破するかを考えなければなりません。立憲主義の破壊と言う事態がいかに深刻なものなのか。つまりは国の根幹が破壊されつつあるのです。 今回の安保法案は、自国の議会で議論を始めるより先に、安部首相がアメリカ合衆国の議会で「夏までに成立させる」と言う約束をしてきたものです。主権者・国民の前で議論を始める前にアメリカに対して法の成立を誓って帰ってきた。このこと一つをとっても、立憲主義とともに民主主義も死んでいる。 今回、議論する『立憲・民主・平和』の三つが、いつでも調和する訳ではありません。ナチスは大衆の喝采を動員し、民主をもって立憲にトドメを刺しました。立憲・民主の先進諸国の繁栄は、平和とは相容れない、軍事力に依存した植民地支配の上に成り立ていたりもします。 日本人は、『立憲・民主・平和』と言う3つの価値を同時に追求してきました。それを支えてきたのが日本国憲法です。しかし、その憲法を「みっともない憲法」と公言してきた人物を首班とする政権が、立憲・民主・平和と言う基本価値をまるごと相手どって、粗暴な攻撃を次々と繰り出してきています。 憲法の意味の“constitution”のみならず、戦後に私たちがつくりあげてきた日本の社会の構造そのものとしての“constitution(憲法)”をも壊しにかかって来ていると認識したほうがいい。 法治国家の原則が失われており、専制政治に状態に近づいている。そういう状態にわれわれは今、立っている。これは長い闘いになるでしょう。 樋口先生は「護憲派」、小林先生は「改憲派」の重鎮だと言われてきた憲法学者です。憲法9条改正論について、どのような見解を持とうが、憲法を破壊しようとする権力に対しては、護憲派も、改憲派も、その違いを乗り越えて闘わなければなりません。 この国の立法権主義と民主主義を踏みにじった現政権の粗暴な「壊憲」行為については、将来の集団的自衛権行使に傷をつけるものとして、異を唱えて闘うべきです。 なぜなら、憲法を守らない権力者とは、すなわち独裁者だからです。日本は今、憲法が破壊された国家で、静かに独裁政治が始まりつつある体制の下に私たちは生きている。この国の主は、われわれ国民なのですが、その主という資格が今、奪われようとしている。私たちは侮辱されている。なめられているのですよ。そんな状況の今、自民党は「憲法を改正したい」と言っている。しかし、2012年4月公表された憲法改正草案は憲法と呼べる代物ではない。しかも、自民党がもくろむ改憲は「壊憲」なのです。 そのことを、われわれ国民は直視し、総力を挙げて、きわめてまともな日本国憲法を保守しなくてはならない。そのための知的な武装を準備するためこの議論をしている。この憲法改正によって、この国の形がどのように変えられてしまうのか、その真実を明らかにする義務が、われわれ憲法学者には課せられています。 樋口先生は、憲法学者として誰もが認めるお立場におられ、国民主権や基本的人権など、いわゆる市民革命によって近代的な憲法の基礎的な理念を生んだフランスに研究の軸足を置いておられる。 小林先生は、かつて「改憲派の自民党ブレイン」でしたが、今は、右も左も関係なく、共闘の戦線を広げていて、耳を傾けてくれる人が増えています。 この二人の話なら、すべての国民に届く言葉で「憲法改正」の真実を伝え、日本の危機的な状況を突破する道筋が描けるのではないか、いや描かなければならない。 -------------------------------------------------------------------- という話になっている。最後まで読めば、もう少し深く理解ができると思うが、この二人は今までの立ち位置が全く違うが、今の安倍政権のやり方、進め方に反対の立場を表明し、今後、その阻止に向かって具体的な動きをしようとしている。 明後日に参議院議員選挙が近づいているので、本書を読み切る時間がないかもしれないが、できるだけ内容を理解し、投票に行こうと思っている。 少なくとも、本書で言われているように『政府や政権に、なめられないように、しっかり見極めたい!』 |

2016年7月6日(水)

中国のスパコンの爆速の進化に注目しよう!

| 中国がいろんな分野で世界一に顔を出して来たが、こんな最先端技術でも、世界一になったというニュースが届いている。 『2位ではだめなのでしょうか?』という民進党(旧民主党)の蓮舫議員が、民主党政権時代に『しわけ会議』の席上で発した有名なくだりがあるが、これはスーパーコンピュータ『京』の次期モデルの開発に多額の費用が掛かるのを、なぜ、世界一でないとだめなのかという疑問に、確認のため発した言葉。もう大昔のように思う。 その話はさておき、2016スーパーコンピュータ会議がドイツのフランクフルトで開催され、世界最速のスーパーコンピュータ(スパコン)が発表された。 何と、中国がダントツに一位になったという話。二位も中国、三番にやっとアメリカと続く。一位は、中国 National Reseach Center of Parallel Computer Engineering & Technology (NRCPC)が取ったという。このスパコンをNational Supercomputing Center(Wuxi)無錫市に設置している。この新型スパコンはSunway TaihuLight(神威太湖之光)と呼ぶそうだ。 大切なことは、このスパコンが単に一位になったということだけでなく、使われているCPU(中央演算半導体素子)が中国の独自設計・製造したCPUチップを搭載していることだ。 この意味が非常に重要である。 これまで6回連続して1位を保ってきたのは、同じく中国のNational University of Defence Technology(天河2号;Millxy Way-2)であったが、このスパコンには、アメリカのintel製のスパコン用CPUチップが使われていた。 スパコンの開発に、中国国内製のCPUチップを使い、演算速度は今まで1位を保ってきた天河2号の3倍の速度を出した。 その性能の高さより、内部のCPUを内製して、実現したことに称賛すると同時に、中国の半導体技術の爆速の進化に脅威を覚える。 さらに、中国は開発資金にものを言わせて、半導体に『爆投資』を行っている。 その進化を支える技術者は、国内外、特に海外から高額で引き抜きを行っている。 一昔前は、日本の半導体関連技術者が韓国のサムスンやLGその他に好条件で引き抜かれた時代があった。今は中国が韓国から同じことを行っている。 韓国のサムスンやLGは、今後の見通しとして、中国の動きを警戒しているが、その先行きを、中国の進化の速さと、『爆投資』についてゆけるかどうか悩ましい状態とみている。 世界のスパコンのランキングを見ると、世界ランキング500位までの内、国別で集計すると、前年からの増減で、中国は109から一気に167を占め、プラス58となった。ついでアメリカは200から165に35落とした。三位は日本で29となっている。 今年、アメリカは中国に初めて負けたことになる。 中国は2000年には、このスパコン500には、1台もリストされたことがなかったが、今年、2016年には世界最大の数で、数の上でも世界1位を獲得した。 このような急成長を遂げた国は、今まで中国をおいて他にはない。 さらに、次世代のスパコンと称されるエクサコンピュータにおいても、中国は2020年に実現すると発表している。アメリカは2023年までに開発すると発表済みだが、中国の方が3年早く実現する模様になってきた。 ここで3つの注目すべき点がある。 一つ目は、中国の開発スピードの速さ;『爆速開発』 二つ目は、巨大な額の開発投資;;『爆投資』 三つ目は、自前の技術による開発 この状態が続けば、半導体という最先端技術分野でも、アメリカを抜いて世界一に躍り出ると思われる。 日本も以前は、“Japan is NO.1”と言われた時期があった。その後、韓国に一位を奪われ、凋落した。その韓国が中国にトップを奪われる日が近づいている。 科学技術の競争はどの国が一位を取ろうが、二位になろうがいいが、その科学技術を応用して、世界を牛耳ろうという行動につながれば、大変怖いことになる。 中国は正しい科学技術の応用の方向に進んでもらいた。 それにしても、中国という国は、何かにつけて『爆』という字が似合う国だ!。 |

2016年7月5日(火)

『アホノミクス完全崩壊に備えよ』を読んで

角川新書

著者 浜 矩子(はま のりこ)

定価 864円(税込)

| 7月10日の参議院選挙を間近に控え、各党の党首は全国各地を飛び回り次第に演説が過激化している。与党が2/3以上の議席を占めるかどうかが注目されているが、今回は18歳から選挙権が与えられた若い人の投票がどう出るかで、結果は変わる可能性がある。 今のところ、自民・公明が圧倒して有利と報道されている。 それはさておき、アベノミクスを『アホノミクス』と厳しく批判してきた浜 矩子先生の最新図書(角川新書)を入手した。(6月10日発売) 浜先生は、今までたくさんの本を書いているが、『アホノミクス』シリーズだけでも、『国民なき経済成長 脱アホノミクスのすすめ』、『さらばアホノミクス 危機の真相』『みんなで行こう アホノミクスの向こう側』と、安倍総理の政策のかなめである『アベノミクス』を『アホノミクス』ともじって、こういう政策をやっていては、日本経済、しいては日本を亡ぼすという危機をあからさまに訴えている。 ここで、紹介する『アホノミクス完全崩壊に備えよ』は直近の世界の動きと日本の動きを見事に分かりやすく分析している。 イギリスがEUから離脱するかどうかの国民投票の結果が出て、離脱を選択した。日本の株価は一気に8%も下がった。何と、日経平均で、一挙に1000円以上下がった。これはリーマンショックを上回る下げ幅ということらしい。 当事国のイギリスやヨーロッパEU各国の株価は2~3%程度しか下げていないのに、日本だけが大きく下げている。何か不吉な予感がする。 さて、この本の中身について、少し紹介すると、 安倍政権は「新・三本の矢」を打ち出し、タッグを組む黒田日銀総裁は「マイナス金利」というウラ技まで繰り出した。しかし、アホノミクスが取り繕う『上げ底経済』は破綻寸前。崩落に巻き込まれない救済策は? 安倍政治が続けば続くほど、多くの人が貧しくなるのはなぜなのか。 安倍政権は「新・三本の矢」を打ち出し、タッグを組む黒田日銀総裁は「マイナス金利」というウラ技まで繰り出したが、国民の生活は一向に良くならず、もはやアホノミクスが取り繕う“上げ底経済”は破綻寸前。 国民ではなく国家のことしか考えないアホノミクス崩落に巻き込まれるな! 序 章 上げ底経済が地下に潜る時 第1章 完全崩壊への三段跳び:その一 ―ホップはカネを解凍できないマイナス金利で― 第2章 完全崩壊への三段跳び:その二 ―ステップは希望を生み出せないGDP600兆円で― 第3章 完全崩壊への三段跳び:その三 ―ジャンプは企業のための同一労働同一賃金で― 第4章 異次元恐慌をもたらす完全崩壊の力学 終 章 二つのランディング・シナリオ となっている。 アベノミクスは、いろんな指標で、改善が進み、着実に実効を上げていると言われている。企業は最高収益を出し、雇用は有効求人倍率が最高になり、税収も増えたということで、話を聞いていると、実にすばらしい良いこと尽くめだ。 しかし、生活実感は全く改善しなく、むしろ次第に悪化しているように感じる。これは、素直に考えて、アベノミクス政策が何かおかしい、間違っているためだと思う。 学者や評論家も意見が分かれて、「アベノミクスは正しい政策で、その成果が出て来ている」という人もいれば、「間違った政策だ」と指摘する人もいる。 大切なことはアベノミクスで、我々の生活がよくなり、将来に希望が持てるように、少しでもその姿が見えて来て、初めて実効が出始めたと言える。まだ見えない。 安倍総理は演説で、雇用や、求人倍率や、企業収益や諸々の指標がすべて改善している。これは、アベノミクスの成果だと強調している。 アベノミクスをさらに進めるか、3年前に戻すのかと、選挙演説で聴衆に迫っている。自信満々で訴えている姿をテレビでよく見る。 しかし、だまされてはいけないのは、各種指標の取り方と意味である。 その一つを例に挙げるなら、『有効求人倍率が大きく改善した』と誇っています。この件について、少し、本書の一部を紹介します。 2016年1月の年頭記者会見で、安倍首相は「この3年間で雇用は110万人以上増えました。17年ぶりの高い賃上げも実現し、景気は確実に回復軌道を歩んでいます。昨年は、青森、秋田、徳島、高知、福岡、熊本、沖縄の7つの県で有効求人倍率過去最高を記録し、地方創生も着実に進んでいます」と語った。 一見したところでは大いに結構である。 ところが、実際に安倍政権発足時の2012年10月から12月期と、2015年10月から12月期の状況を比べると、少々違う構図が見えてくる。 この間の非正規雇用者数は172万人も増えている事である。 だが、その一方で正規雇用は23万人減っているのである。 有効求人倍率も、総数ベースの全国平均では、2015年11月時点で1.25倍になっているが、正社員に限って言えば0.79倍に留まっている。 そもそも、有効求人倍率は、企業の求人数を求職者数で割った数値だ。したがって、数値が上がってさえいれば、求人が増えていると即断するわけにはゆかない。 高知県で有効求人倍率が上がったのは、高齢者福祉や建設関係を中心とした求人が増えると同時に、職を求める人が減っているのが実態だ。 求職者数が減った原因は、条件のいい仕事がある大都市圏への若者の流出だ。高知県では14年まで14年連続で県外への転出が転入を上回る。県内の仕事は非正規の割合が高く、正社員のみの求人倍率は昨年11月で0.56倍。全国で沖縄県に次いで低い。 (注)有効求人倍率は、分子が企業の求人数、分母が求職者数 分母が減ると、有効求人倍率は大きくなる。 ここに、大きな意味合いがある。 過疎の地域では、分母が小さくなり、数値上は有効求人倍率が上がり、景気指 標が、一見良くなったように見える。 実態は、全く良くなっていなくて、むしろ悪くなっている言える。 このように、発表される指標の意味合いを注視し、理解することが大切だ。 騙されないように注意しよう。 時の総理大臣や関係大臣は、都合のいい指標を並べて、あたかも成果が出ているように訴える。これは仕方ないこと。だから騙されないように注意しよう。 本当に成果が出ているのなら、実生活で景気がよくなったと実感できるはず。 最近の新聞に折り込まれる求人広告を見ていると、時給が800円とか、月給が20万円というような数字が並んでいる。それが当たり前のようになってしまっている。これでまともに生活ができるのか?が問われなければならない。 アベノミクスは第二ステージに入ったと言われた。第一ステージで大きな成果を上げたが、さらにそれを確実なものにし、全国津々浦々まで、その果実を広めるため第二ステージでは、さらにロケットのエンジンを全開して取り組むと訴えている。 成果が本当に出ていて、それをさらに良くするのなら、それも了とするが、本当の成果が見えない中で、ロケットのエンジンを最大にふかすということは、裏返せば、さらに税金を投入し、ばらまきすることである。その金は手元にないから、国債を発行し借金をさらに積み上げることを意味する。 現在、国の借金は1000兆円を超したと言われている。消費税10%は先延ばしにしたので、さらに借金は積み上がる。これは、国家財政の破綻が本当に近づいていることを意味する。 浜先生は、『アベノミクス』を『アホノミクス』という茶化した表現で批判しているが、本書は、まじめにいろんな角度から分析し、日本銀行のマイナス金利政策や、アベノミクスとの危うい関係を分かりやすく解説している。 少なくとも、安倍首相はかっこいい成果の誇示に終わらず、本当の日本の姿をきちんと国民に説明し、いい部分と、悪い部分の姿を正直に訴えるべきだろう。 世の中、すべていいということはない。良い部分があれば、必ず影がある。 是非、本書を読んでいただきたい。 |

2016年6月5日(日)

『資本主義の終焉、その先の世界』を読んで

詩想社 出版

著者 榊原英資・水野和夫

定価 920円+税

| この本は、『アベノミクス』の考え方の基本路線と、いわば逆方向から挑戦したものだと思う。 『アベノミクス』は、右肩上がりの成長路線を基軸として、経済は成長させて、パイを大きくして、初めて国民生活の向上が維持できるというもの。 だから、3本の矢で、金融政策と財政政策で日銀の金利をマイナス金利にした前代未聞の政策を打ち、企業の大型投資や、公共事業投資ができるよう、お金を市中にダブつかせることで、景気を回復させることであった。しかし、この政策はいつまでも続けることができないので、第3の矢で、成長路線を引っ張ろうという考え方で進めてきた。 これはリフレ経済学者と言われる人たちの考え方で、今までの自分個人の考えとよく似ていた。小生は、経済学の専門家ではないので、詳しいことはよく分からないが、家庭や、会社や、国家の収支は簡単に言えば、以前にも書いたように、入る金と出る金のつじつまを合わせることに尽きる。 それが家計であり、会社の経営であり、国家の予算管理だ。それ以上でもなければ、それ以下でもない。大変簡単なこと。 しかし、この簡単なことができない。 それは今までのやり方を踏襲し、柵(しがらみ)でがんじがらみになっているので、つじつま合わせができないでいる。 それができる、やるというのは『アベノミクス』は欺瞞だと思う。 なぜかというと、出る金は、どんどん増える一方だ。少子高齢化で特に、老人福祉対策の費用はうなぎ上りに上昇する。子育てに多額の費用が掛かる。一方でそれを支える現役労働人口は減り続ける。しかも現役労働者の賃金が下がり続けている。統計では賃金が上がったかのような言い方になっているが、中小企業の特に小企業の労働者の賃金は下がっている、これは統計としてカウントされていないのだ。 入る税金がドンドン減る一方で、出る方の金はドンドン増える一方だ。 誰が考えても、つじつまが合わない状態に陥っている。 それを解決しようとしたのが『アベノミクス』であった。 しかし、その政策は日本の現状にはそぐわない。逆行しているように思う。 なぜかというと、いくら金融政策、財政政策で金を市場にばらまいても、国内に工場や製造装置や工場建屋を建設する思いが弱っている。 一部の企業が、円安の傾向で、海外工場を国内に再移転を図ることを考えているようだが、円レートは微妙に上下している。 企業に国内生産を増やすという気概がないのである。 それには二つ理由がある。一つは円レートが不安定な推移を見せていること。もう一つは、これは基本的な大きい要因だが、日本はもう十分成長し、成熟化した市場になり、国民は豊かな生活を送っていることだ。 言い換えると、もう欲しいものが特にないと言える。テレビは大画面化し、冷蔵庫、洗濯機、その他の家電商品は100%行き渡っている。 それが壊れれば買い替えるが、壊れなければ買い替えることもない。 しかも、最近の商品は品質が良く、半導体のおかげで、壊れることが非常に少ない。だからもう以前のようにたくさん作る必要がない。 この豊かになった日本をどう見直して、収支のバランスを取るか?が問われている。 『アベノミクス』は相変わらず、以前のように、成長によって経済を発展させようという考え方である。 そういう考え方をリフレ経済学というようだが、もうそろそろこの考え方を改めて、成熟した社会に沿うような経済政策をとらなければ、いつまでたっても、この不況や手詰まり感から脱出できないように思う。 怖いのは、消費税10%を2年半先送りすると、その間に国家財政はさらに傷んでしまう。 今現在、国の借金は1000兆円を越したそうだが、この利息を払うだけでも何十年もかかる。元金を減らせることが可能なのか?と思う。 しかし、天文学的借金をしていても、我々は平気で生活している。 『国家財政が破産した場合は、どういう悲惨なことになるのか?』 その状況を経済学者や政治家に教えてもらわなければよく分からない。 今、もうそのギリギリのところに差し掛かっているという話は聞くが、政治家に切実感が見えない。みんなで渡れば怖くないという感じがしてならない。 『アベノミクスは着実に実績を上げ成功しているが、世界市場情勢が思わしくなく、今、消費税をアップしたら、日本の経済が腰折れする可能性があり、日本初の経済不況になる可能性があるので、2年半先延ばしする』というものだが、何か変は感じを受ける。 アベノミクスが成功しているのなら、もっと景気の実感がよくなっていなければならない。実感が伴わないのに、いろんな統計数字がよくなっているから、事実としてよくなっているのだという説明である。(6/5 NHK日曜討論) そういうすっきりしない中で、この文庫本は、見事にポイントを突いた論理展開をしている。榊原氏と、水野氏はリフレ経済学と反対の立場の経済学者で、経済成長を基軸とした政策はもう限界にきているという立場をとっている。 松下幸之助氏は『企業は生成発展が基本だ』と言われた。 現役の頃は、すばらしい考えだと思って取り組んできた。しかし、今、現状をいろんな面で考えてみると、生成発展はもう無理があるという考えに変わって来た。生成発展ではなく、成熟発展と言い換える必要がある。 かつて、TechnicsというHi-Fiオーディオブランドの開発、製造に長年携わってきた。庄和50年当時、息子の高校進学祝いにと、親子連れで大阪日本橋の電気店街にたくさん詰めかけて、一日に何十台も売った経験がある。 その頃の日本は労働人口も若く、元気に満ち溢れていた。しかも、欲しいものが沢山あり、シスコン(システムコンポーネント)というラックにアンプやチューナやデッキやレコードプレーヤを収め、両側にスピーカを置いた結構いい音が再生できるステレオシステムで、確か15万円~30万円ほどした。そういうものが飛ぶように売れた時代。 しかし今は、スマホやパソコンなどで音楽をネットからダウンロードして聞くような時代になった。Hi-Fiという言葉すらあまり聞かなくなった。今はハイレゾオーディオという超高解像度音源で音楽を聴くというスタイルが流行っているが、これはヘッドフォンが中心の聞き方で、素晴らしい音源が得られても、その良さを十分に分かるような聞き方ではない。 それはさておき、Technicsは一時、商品開発、製造・販売から撤退してしまったが、ヨーロッパや国内外からの要望もあり、最近、Technicsブランドが復活した。アンプ、スピーカが各2機種のわずかな商品ラインナップで、これで復活を遂げたというには寂しい限りだったが、最近、LPレコードプレーヤとして、今でも名機中の名機として愛されているSL-1200シリーズのプレミアム機が商品化され、国内限定で300台売り出された。 以前のSL-1200は59800円(一部、79800円もあった)だったが、今回販売されたSL-1200プレミアムは何と33万円という価格。 何と以前の5倍以上の値付けだった。これにはいろんなわけがあり、以前のような大量販売ができないため、金型償却代や、特殊加工部品の値上がり、下請け業者が仕事を辞めてしまいなかなか部品が造れないという状況で部材費用がかかったことは理解できる。 (注)Technics ターンテーブル SL-1200GAE  デザインは以前の名機SL-1200を踏襲しているので、パッと目には変わらない。どこが変わったのかと一瞬戸惑うぐらい。 さて、この新製品のプレミアムが売れるかどうか心配していたところ、なんと発売予約受付の30分間で300台完売となったそうだ。 これを聞いて、これがまさに、これからの日本のモノづくりだと思う。 メーカが今後、考えなければならないことを教えてくれていると実感する。 単なる高性能、高品質、高機能化を図っただけでなく、作り手の音楽に対する姿勢や思いが商品に生きなければならない。 デジタル技術を使うことで、比較的簡単に高性能化が図れる時代になったが、モノづくりの心を商品に組み込むことは難しい。 今まで、日本のメーカ、特に家電メーカはとにかくいいものをできるだけ安く大量に販売することを掲げてやってきた。そのおかげで、Japan is NO.1というところまできた。しかし、それは、ものが不足している時代のことである。 モノがあり余り、成熟化した市場では、いくら安く、いいものを造っても思ったほど売れない。他社と同じような商品を横並びで造り、無理して安く販売するすると、利益が出ない。従業員の給料も出せない。 そういう状況になると、経営者は掛け声だけで、『利益を出せ』という。そうすると不正して数字をごまかす。または性能が規制値を満たさないような製品でも、ごまかして販売する。そういう企業のコンプライアンスを破る行為につながる。こういう出来事が次々と散見されている。 これは、もう成長が止まり、成熟化した市場であることを理解しないで、以前の成長戦略を取っているための不正行為と言える。 さて、この本の内容に戻るが、この本は正直申し上げて、大変読みづらい。内容が難しい。なぜかというと、今までの成長戦略の考え方と全く逆の方向で 書かれているので、内容が、すーーと頭に入ってこない。 でも読んでいると、次第に理解が深まる。 是非、こういう考え方もあるのだということ、さらには、これからの日本や世界は成熟化した社会で生きる方向性を示唆していると思う。 是非、一読して頂きたい。 |

2016年6月3日(金)

アベノミクス 限界を認めよ

6月2日 朝日新聞朝刊一面に、上記のタイトルで、アベノミクスの限界に

ついて、大変分かりやすく解説した記事が掲載されていたので紹介する。

| 「危機に陥ることを回避するため、しっかりと手を打つべきだ」。安倍総理が消費増税の再延期を表明した。 1年半前、増税先送りを決めた際の「1017年4月には、確実に10%へ引き上げる』という言葉が空しい。 安倍政権になり、株高と円安で大企業の業績は上向いたが、賃金の水準は期待したほど伸びていない。 GDPの6割を占める個人消費は低迷、景気は足踏み状態だ。 最大の理由は、中間層は細って低所得層が広がり、家庭の消費の力が想定以上に弱まったこと。 総理は「アベノミクスのエンジンを最大限にふかす」という。 マイナス金利政策まで導入した金融緩和が効かないなら、政府がお金を使って景気を底上げする考えだ。 しかし、整備新幹線の建設加速など従来型の公共事業に頼っては、空ぶかしに終わりかねない。 経済の強化には、国民全体の所得底上げが必要だ。首相は同一労働、同一賃金の実現で底上げを図るというが、ここは「アベノミクス」の限界を素直に認め、再配分政策を強化するなど、経済政策を抜本的に立て直すべきではないか。 消費増税の再延期によるリスクも直視しなければならない。 国と地方の借金は合計で1千兆円を超えた。 それでも、国の借金にあたる日本の国債が一定の信認を得ているのは、消費増税の余地があると見られているからだ。 だが、税率が20%前後の欧州と比べて数字上の余地がいくらあっても痛みを伴う政治判断を避け続けるなら、余地はないに等しい。 消費増税を政争の具にせず政権が代わっても財政再建を着実に進める。 そのための知恵が、10%への増税を決めた当時の民主、自民、公明の3党合意だった。それが事実上壊れた今、財政再建の新たな道筋を描くのは容易ではない。 借金にできるだけ頼らずに持続可能な社会保障制度をつくり、かつ国債の信認を保つために、どんな政策を打ち出すのか。 その実行のため、どう国民の合意を形作るのか。それこそが、首相のもっとも丁寧に語るべき言葉のはずだ。 |

さすがに、新聞記者はうまく表現するなと感心した。

安倍さんは、かっこいい言葉や、ちょっと聞くと、耳に心地よい表現をするが、

ここにきて、どうやらメッキがはがれてきたような気がする。経済政策は本質

からずれているのではないか? と思われる。この第二次安倍政権で景気は

良くなったと、安倍さんは盛んに自己評価しているが、生活の実感は全くよく

なっていない。むしろドンドン悪い方向に向かっているような気がする。それを

認めないようになると、大問題だ。政治家は世の中を直視し、素直な態度に

ならなければ、大きな間違いを起こすことになる。取り返しがつかない事態も

想定できる。 国債の暴落などで、日本がデフォルトになるかもしれない!!

2016年6月1日(水)

アベノミクスは大失敗!

(東洋経済オンライン記事より)

| 昨日、野党提出の内閣不信任案が自民党、公明党、大阪維新の会の3党で否決されました。その国会での決議前の各党の演説を聞いていると、自民党の議員はアベノミクスの成果で、税収が上がり、雇用が増えたと誇らしげに演説していた。 公明党も大阪維新の会も同様な立場で演説していたのを聞いた。 彼らは本当に、日本の厳しい現状が分かっているのだろうか? 特に、公明党は庶民の味方の党だったはず。また、橋下氏の大阪維新の会は現状の壁を破って新しい日本を築こうというビジョンがあったはず。 自民党内にはいろんな意見があったようだが、それが安倍さん一人勝ちで、党としての多様な意見が消え失せ、前に出なくなってしまった。完全に安倍さん人気(内閣支持率の高さ)の前にひれ伏した形になってしまった。 しかし、内閣不信任案が否決されても、日本経済の実態は何も好転しない。 経済は国会内の出来事とは関係なしに悪化している。 そういう何か違和感のある情勢の中で、『東洋経済オンライン』の記事を見つけたので紹介する。ポイントを突いた点が多いと感じる。 東洋経済オンラインの記事より 「アベノミクスは大失敗」と言える4つの根拠 私たちはそろそろアベノミクスを総括したうえで、その問題点を修正するための経済政策を考えるべき時期に来ていると思われる。 その主な理由としては、以下の4点にまとめることができる。 (1)円安により企業収益が増えたとしても、実質賃金が下がるため国内の消費は 冷え込んでしまう。 (2)大企業と中小零細企業、大都市圏と地方といった具合に、格差拡大が重層的 に進んでしまう。 (3)米国を除いて世界経済が芳しくない見通しにあるので、円安だけでは輸出は 思うように増えない。 (4)労働分配率の見地から判断すると、トリクルダウンなどという現象は起きるは ずがない。 ■ 金融緩和に依存しすぎた政策の末路 (1)の「国内消費の冷え込み」について 円安を追い風にして企業収益が拡大したにもかかわらず、安倍政権が期待していたようにGDPがなかなか増えていない原因は、円安により企業収益が増えた分だけ、輸入インフレにより家計の可処分所得が減ってしまっているからです。 (注釈)円安は輸出企業には増収、輸入の部材の価格は上昇することを言っている その結果として、実質賃金の下落が進んでしまい、GDPの6割超を占める個人消費が大幅に落ち込んでしまっているのです。 民主党政権時代の経済政策もひどかったのですが、それでもGDP成長率は2010年~2012年の3年間平均で、1.7%のプラスで推移していました。 これに対して、GDPを最重要指標としていた安倍政権下では、2013年~2015年の3年間平均でわずか0.6%しか成長していません。消費増税の駆け込み消費を除いたら、3年間平均でマイナス成長に陥ってしまうほど悪かったのです。 さらに、実質賃金の推移を振り返ると、民主党政権下の2010年が1.3%増、2011年が0.1%増、2012年が0.9%減で、3年間の累計では0.5%増となっています。 これに対して、安倍政権下の2013年が0.9%減、2014年が2.8%減、2015年が0.9%減となり、3年間の累計では4.6%も減少してしまっているのです。 要するに、2012年~2015年の実質賃金の下落率は、リーマン・ショックの前後の期間を上回っていたということです。 民主党政権の経済政策が優れていたということではありません。 普通に暮らす国民の立場から見ると、金融緩和に依存するインフレ政策はあまりにも筋が悪すぎたということを強く言いたいのです。 経済の本質や歴史について先入観を持たずに、しっかりと検証していれば、このような愚かな経済政策を行うはずがないと言えるでしょう。 (2)の「経済的な格差の広がり」について すでに2013年後半の段階では、大企業に勤める人々は「円安により景気は少しずつ良くなっている」と前向きな意見が多かったのに対し、中小零細企業に勤める人々は「まったく景気は良くなっていない」とあきらめてしまっていました。 ■統計には最も弱い層の実態が反映されていない さまざまなシンクタンクの調査では、上場企業などの大企業では円安が増益要因になる一方で、中小零細企業などの非上場企業では円安が減益要因になってしまうことが明らかになっています。 大半の中小零細企業の声としては、とりわけ2014年に進んだ輸入インフレからのコスト増によって、とても賃上げができるような状況にはなかったのです。 無理をしてでも賃上げをする企業のなかには、大都市圏の公共事業に社員を奪われてしまうという危機感から収益悪化もやむをえなかったと考えている企業が少なくありません。 それと併行するように2013年以降、大都市圏と地方の労働者のあいだでは、実質賃金に大きな開きが生じてしまいました。 大都市圏の多くでは実質賃金がプラスになったのに対して、地方の大半では実質賃金が大幅に落ち込み、県単位では優に5%超の下落をしているところが珍しくなかったのです。 まさに、大企業と中小零細企業、大都市圏と地方といったように、格差拡大が重層的に進んでしまっています。 なお、実質賃金の調査については、従業員5人未満の事業所は調査の対象となっていないということです。 端的にいうと、最も経済的な苦境にある零細企業の実態が、実質賃金の調査には反映されていないのです。実のところ、経済統計には、最も経済的に弱い層の調査が反映されていないという問題があります。 その意味では、実質賃金にしても平均給与所得にしても、数字が示しているよりも実態は明らかに悪いと考えるのが妥当と思われます。 (3)の「輸出が増えない理由」について アベノミクスが始まった当初から、経済学者の多くは円安がもたらす「Jカーブ効果」という理論を支持していました。 「Jカーブ効果」とは、円安により輸入価格が上昇し、一時的に貿易赤字が拡大するとしても、円安による輸出価格低下で輸出数量が徐々に増加し、最終的に貿易収支も改善するという理論のことをいいます。 この「Jカーブ効果」の理論に対して、企業経営の現場を無視した机上の空論であるということを訴え続けてきました。 厳しい円高の時であっても、日本企業の多くは海外市場でシェアを失わないようにするために、収益の悪化を覚悟してでも海外での値上げを行わないで辛抱してきたからです。ですから、企業の経営者はたとえ大幅な円安になったとしても、円安が進んだ割合に応じて値下げはしないというのは当然の行動だったのです。 実際にも、円安が20%や30%進んだケースでも、価格を5%や10%しか引き下げないという事例が次々と明らかになりました。日本企業が海外での収益力を飛躍的に高めることができたのは、過去の円安の局面とは異なり、海外での販売価格の引き下げを抑えるようになったからでしょう。 ただでさえ、世界経済は2005年~2007年の高成長の時期と比べると、2013年の時点で欧州や新興国を中心に停滞気味であったので、より一層、輸出数量が増えない状況をつくりだすこととなったのです。 (4)の「トリクルダウンが起きない理由」について アベノミクスが目指したトリクルダウンの理論では、円安で収益が上がる大企業が賃上げや設備投資に動くことで、中小零細企業や地方にも利益がしたたり落ちてくるはずでした。 しかしながら、この理論はあまりにも経済の本質を逸脱したひどいものでした。 中小零細企業はすでに労働分配率が非常に高く、最初から賃金を引き上げるのは困難であったからです。 大企業の製造業がいちばん労働生産性は高く、中小零細企業の非製造業が一番低くなるわけですが、大雑把に言って、大企業の製造業は労働生産性が1500万円程度であるのに対して、中小零細企業の非製造業はその3分の1の500万円程度にしかなりません。ところが、中小零細企業全体の労働分配率は優に7割を超え、大企業の5割程度よりもずっと高くなっているのです。中小零細企業のコストの大部分が人件費なのですから、労働生産性が引き上げられない限り、賃金の引き上げも難しいのです。 ■物価は経済が成長する結果、上がるもの トリクルダウンの理論を生みだした米国でも、アベノミクスが始まる以前から、富裕層から庶民へと富がしたたり落ちるという事実は全くなく、『トリクルダウンは幻想にすぎない』ことが明らかになっていました。 インフレと株高で潤ってきたのは、富裕層と大企業だけであり、今でも格差の拡大は止まっていないのです。その結果として、米国の大統領予備選において、泡沫候補といわれたトランプ氏やサンダース氏が旋風を巻き起こしているというわけなのです。 以上のように、いくつもの単純な誤りに最初から気づくことができずに、日本で浅はかな経済実験が行われてしまったのは、ポール・クルーグマン氏の「インフレ期待」なる理論が「原因」と「結果」を完全に取り違えているにもかかわらず、リフレ派の学者たちが、安倍首相にその理論を信じ込ませてしまったからです。 なぜ「原因」と「結果」がひっくり返ってしまうのかというと、経済学のなかに非科学的な思想あるいは宗教的な思想が入り込んでしまっているからなのではないでしょうか。 経済の本質からすれば、「物価が上がることによって、景気が良くなったり、生活が豊かになったりする」のではありません。「経済が成長する結果として、物価が上がる」というものでなければならないのです。 科学の世界では、「原因」と「結果」がひっくり返ることは絶対にありません。 経済学の世界で「物価が上がれば、経済が良くなる」などと主張している学者たちは、科学の世界で「熱は冷たい場所から熱い場所に移っていく」と言っているのと同じようなものなのです。 キリスト教の権威が支配する中世時代の欧州では、神の権威によって科学の発展が著しく妨げられていましたが、「インフレになると人々が信じれば、実際にインフレになる」というインフレ期待は、まさしく宗教そのものに思えてしまうわけです。 ■クルーグマン氏は自説の誤りを認めている 私はアベノミクスが始まって以来、その理論的支柱であるクルーグマン氏に対する批判を展開してきましたが、そのクルーグマン氏はすでに自説の誤りを認めるようになっています。 昨年の後半には「日銀の金融政策は失敗するかもしれない」と発言を修正したのに加え、今年に入ってからは「金融政策ではほとんど効果が認められない」と自説を否定するような発言にまで踏み込んでいます。 詰まるところ、日本における経済実験は失敗したのだと判断しているのです。 クルーグマン氏は自分の誤りを認め、「金融政策ではほとんど効果が認められない」と襟を正しましたが、クルーグマン氏の持論を最大の根拠にしていた日本のリフレ派の学者たちは、未だに失敗を認めずに、アベノミクスの軌道修正をできないままでいます。 クルーグマン氏に梯子を外されてしまっているのに、そのことに対してはダンマリを決め込んでいます。 リフレ派の経済学者たちは2014年4月の消費増税がアベノミクスの足かせとなったとして、決して自説を変えようとはせず責任を回避するのに必死であるようです。 しかし現実には、消費税を増税する前に、すでに実質賃金が大きく下落していたという事実があります。「消費増税による物価上昇率は2.0%である」という日銀の試算が正しいと仮定したとしても(本当は1.0%台半ばが妥当だと考えられますが)、2013年~2015年の実質賃金の下落幅4.6%のうち、2.6%が輸入インフレによるもの、2.0%が消費増税によるものだと簡単に因数分解ができてしまうというわけです。 クルーグマン氏は自らの理論の失敗を認め、学者としての襟元を正しました。ところがリフレ派の学者たちは、アベノミクス失敗の要因を消費増税のほかに、世界経済の減速にも求めようとしています。 彼らは多くの国民生活を一層疲弊させたことについて、どのように思っているのでしょうか。 民間レベルでは、結果と同時に責任を問われるのが常識なのですが、学者や政治の世界ではこういった無責任体質がまかり通ってしまっているのは、非常に残念なことです。彼らにもクルーグマン氏のように、最後は学者としての矜持(きょうじ;誇り)を見せてほしいものです。 民主党政権の時代から一貫して、「日本は地道に成長戦略を進めていきながら、米国の景気回復と、世界的なエネルギー価格の下落を待つべきである」と主張してきました。「辛抱しながら3年~5年くらい成長戦略を進めていくうちに、米国の景気回復と世界的なエネルギー価格の下落によって、日本人の実質賃金は上がり、人々の暮らし向きも良くなるだろう」と予想していたからです。ところがアベノミクスによって、日本人の生活は何もしなかったよりも、さらに悪くなってしまいました。 ■参考になるシュレーダー政権の構造改革 今の日本に求められるのは、かつてドイツのシュレーダー政権が行ったような構造改革(=成長戦略)です。 2000年代前半のドイツは社会保障が手厚いゆえに失業率が10%台に達し、「欧州の病人」と呼ばれていました。そのドイツが一強と呼ばれるほどの経済強国になれたのは、シュレーダー首相が2002年~2005年にかけて国民の反対を押し切って構造改革を断行し、ドイツの生産性を引き上げることができたからです。 そして今や、メルケル首相はその功績の恩恵を最大限に享受しています。 なぜ日本の歴代政権では、シュレーダー政権のような成長戦略ができないのでしょうか。それは、少なくとも小泉政権以降の歴代政権には成長戦略をやる気が全くなかったからなのです。 成長戦略の成果が目に見えるかたちで現れるには、早くて5年、普通は10年の年月を要するといわれています。 政治にとって優先されるのは、成果が出るのがずっと先になる政策ではなくて、目先の選挙で投票してもらえる政策を実行することです。 したがって、歴代の政権は成長戦略において総花的な政策を掲げて賛成しているような素振りを見せてきましたが、結局のところ真剣に取り組もうとはしなかったのです。 まさに言い得て妙な見解だと思います。 参考資料: クルーグマン教授の暴露; http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=314062 へのリンク |

2016年5月31日(火)

アベノミクスは破綻したのか?

| 今日の朝日新聞朝刊の社説に、5月29日に書いた下の小生の記事「消費増税延期が意味するもの?」と同様な記事が載せられていたので、思わずわが意を得たりで、追記した次第です。 サミットも終わり、通常国会も終わりに近づき、参議院選挙が迫ってくると、政治家が忙しくパーフォーマンスを始める季節です。 『安倍総理は消費税の再延期を決断した』というニュースで持ちきりとなっています。 それに対し、今日、内閣不信任議案が衆議院に提出され、与党(自民党と公明党)と大阪維新の会が否決しました。 自民党内の麻生財務大臣や谷垣幹事長は、先送りに否定的で、やるなら衆議院の解散総選挙で国民の意思を問えという正論を言っていましたが、安倍総理に屈したようです。安倍総理の内閣支持率の高さがバックにあるからでしょう。 さて、過去に消費税を上げた内閣は総辞職し、選挙で負け、政権が変わる、という大きな痛手を受けています。 何か悪行して痛手を受けるのではなく、国民は税金を払いたくないのだから、今より多く税金を払うことに反対という単純な思いからだということです。 一方で、税収がなければ、これからさらに増え続ける社会福祉の財源がない。福祉は国民にとっては有難いことだから、手厚い福祉は歓迎する。 しかし、それにはお金がかかる。 物事にはすべて表裏がある。英語ではこれを「トレードオフ」という言い方をする。 『一方が良ければ、片方が悪くなる』という相反の関係の意味。 さて、朝日新聞の社説を少し引用させて頂くと、来年4月の予定だった10%への消費増税を2年半先送りし、実施を19年10月とするらしい。 元々は、15年10月と決まっていたのを、17年4月に伸ばしたのに続き、さらに2度目の延期となる。 高齢化社会の到来で、社会保障費がうなぎ上りで増えている。それを賄う経済的な余裕がないため、国債を発行し続けて、今や1000兆円を超える天文学的な金額に登っている。 これは国の借金であり、国民全体の借金であるが、自分(個人)が借金したいう感覚が全くないので、何も罪悪感はない。これが一般国民の感情だ!。 消費税は広く薄く負担をかけるので、税収が安定する。そこで各国は消費税を財源として、福祉費用に充てている。その典型は、北欧諸国(スウェーデン、ノールウェイ、フィンランド、デンマークなど)は手厚い福祉を行っているが、その反面、消費税は20%前後になっている。高福祉・高負担というわけだ。 北欧旅行に行き、土産物を買うときは、常に20%の税を頭に入れて買うか、もしくは免税手続きをしっかりすることである。 日本は中福祉・中負担と言いながら、果たしてそうなっているかどうかは、さておいて、世界一大きな借金国であり、その返済と、社会保障費を捻出するため、自民・公明・民主の3党で合意した「税と社会保障の一体改革」という申し合わせを行った。 いわゆる3党合意である。 国民に負担を求める増税を、選挙や政局から切り離しつつ、3党が責任をもって実施する。それが一体改革の意味だった。 それを選挙に絡めて増税を2度も延期しようとする安倍総理の判断は、3党合意、一体改革の精神をないがしろにするものである。 安倍総理は1度目の増税延期を表明した14年11月の記者会見で、「財政再建の旗を降ろすことは決してない。 国際社会で我が国への信頼を確保し、社会保障を次世代に引き渡していく安倍内閣の立場は一切揺らがない」「増税を再び延期することはないと断言する」と言っていた。実に明快に言っていた。この言葉・約束は一体どうなっているのか。 安倍総理は、リーマンショック級や東日本大震災並みの経済混乱状況が起きない以上、消費税の10%アップを行うと言い続けてきた。 現状の足元の景気は確かにさえない。 経済成長率は年率でプラス・マイナス1%台の一進一退が続く。 リーマンショック直後の成長率はマイナス15%に達した。東日本大震災時はマイナス7%を超えた。しかし、現状はそういう異常な状態ではない。にもかかわらず、消費税の増税を先送りすると言う。 消費増税を延期したい安倍総理は、伊勢志摩サミットを利用して、「世界経済が通常の景気循環を超えて、世界経済が危機に陥る大きなリスクに直面している」と言ってのけた。言い換えると、アベノミクスは順調だが、新興国を中心に海外経済が不安だから増税できないと言いたいのだろう。 この安倍総理の発言に、ドイツ、イギリスなどから異論が出た。 アベノミクスは『第一の矢』で、異次元の金融緩和し、お金をダブつかせ企業の投資を増やし、物価を上昇させることを狙った。そして、『第二の矢』は大型補正予算で機動的な財政出動をした。 要は一の矢も、二の矢も、国がさらに借金を積み上げて、市場に金をばらまく政策だ。これは従来の自民党流のやり方だ。 そして『第三の矢』は成長戦略になるが、これもうまく機能せず成果が見えない。 安倍総理は、さらにサミットを締めくくる記者会見で、「アベノミクスのエンジンをもう一度、最大限吹かしていく」と述べたらしい。 今、生活者の実感は先行きが見えないいことだ。 先に行くほど生活が厳しくなる不安がある。だから始末して金を使わない。 国民がそういう感覚になっているから、国内消費が停滞している。 日本は経済大国なので、GDPの約6割が国内需要で賄われているので、国内需要が活発にならない限り経済の好循環、好転が期待できない。ますます経済循環が停滞し、不況から脱出できない。結果として、税収が上がらず、支出は高齢化が進むのでドンドン増え続ける。 アベノミクスで一の矢、二の矢で財政出動し、公共事業を増やしても、直接その事業に関連する会社や従業員は潤うだろうが、ごく一部で、大多数の国民に恩恵はない。 しかも、大型公共事業は日本にはもう必要ではないと言える。不要なものを多額の金をかけて無理やり造ると、造った後で大きな付けが回ってくる。維持管理費が捻出できずに赤字になり、税金で穴埋めするという悪循環になる。その結果、借金が増える。 たとえば、2020年の東京オリンピックのメイン会場である国立競技場は、今までの国立競技場を回収して使えばよかったのを、潰して更地にし、新国立競技場の建設に走っている。デザインでもめて、挙句の果て、聖火台を考えていなかったという失態まで犯した。 この新国立競技場の建設費は何と2500億円と言われている。流石に最近はそれを削ろうという話になってきた。 一方で、千里にできた万博会場の空き地に作ったガンバ大阪のサッカースタジアムは総工費が140億円で収まっている。1/10以下である。 日本は『身の丈』という感覚を忘れてしまったことが、現状の借金地獄の原因の一つだと思う。本当は金がないのに、金持ちだという感覚だ。 昔から、日本には『清貧の思想』という生き方があった。それが高度成長期を迎え、「大きいことはいいことだ!」「消費は美徳」などアメリカ流の考え方がはやり、身の丈の生活を忘れてしまった。 ドイツのメルケル首相は、生まれは西ドイツだが、育ちは東ドイツ出身の方で、若い頃、貧しい生活をしてきたので、現在のドイツ首相となっても、無駄な金は使わない、国民のためになることはしっかり取り組むという着実は考え方をする。 決してパーフォーマンスで物事を決めない。だからドイツの国の借金は先進国中で最も低いレベルで推移している。 浜先生が『アホノミクス』という本を書いたが、アベノミクスは、原点にまず大企業が元気を取り戻すことで、利潤をあげ、そのおこぼれを従業員に分配して、皆が潤うというトリクルダウンという考え方である。この考え方は、利潤を追求する企業の価値観とは相いれないことが明確になった。 だから政府は、慌てて経団連や、儲かった大企業に給料や賞与のアップをお願いし、圧力をかけた。政府が企業にこういう行為をするのは前代未聞だ! そしてその結果、アベノミクスのおかげで、給料や賞与が増えたと言っているが、それは一流会社で、しかも儲かった会社の正社員だけで、今や、従業員の半数に上る派遣社員はおこぼれがもらえない。 このように、日本の経済が力強くならない要因は、派遣労働者の割合が近年、急激に増加し、派遣社員の給料は正社員の給料に比べて格段に安いことで、国民の平均年収が大きく下がってきていることだ。企業は人件費[固定費]を下げるために、正社員から派遣社員に代替を進めている。 ヨーロッパ諸国は、派遣社員は正社員で賄えない特殊な資格や業務を補完するために雇っている場合が多い。だから逆に派遣労働者の方がコストが高くつく場合もある。日本は同一労働でありながら、賃金は正社員の半分またはそれ以下という考えられない状況が続いている。しかも、ある年齢になるとリストラや賃金引下げなど日常的に行われている。年収が下がる一方で将来不安はますます募る。 もう一つの要因は、日本は豊かな社会になり、欲しいものがなくなったこと。 モノが溢れ、ダブついている状態にある。 その中で商品を販売してゆくには、そこそこの品質のものを極端に安くしなければ売れない。そこに目を付けて大ヒットしたのが、ユニクロだ。 安くするために、縫製作業はすべて中国やヴェトナムなどの安い賃金の国で行う。それにより、縫製に携わってきた日本人の仕事がなくなる。 これは電気製品など、いろんな商品、工業製品に当てはまる。 仕事がなくなれば生活できないので、生活保護や、安い日雇いや、派遣労働をしなければならない。税金もまともに払えなくなる。そして高齢化に足を踏み入れる。 そういう日本社会の構造、基本的な流れをよく見据えて、政策を立てないと、トリクルダウンなどという言葉では機能しない。 転職支援補助金や、パソコンリテラシー研修補助金など、いろいろな補助金政策で金を使って、スキルアップを図り、転職支援をするという建前でやっているが、成果は上がって来ない。金が溝に捨てられるような感じである。 こういう付け焼刃の政策で成功するはずがない。 アベノミクスはかっこよく、一の矢、二の矢、三の矢と言ったが、3本とも現状の日本の姿にマッチしていないように思う。 あえて言えば、第三の矢は成長戦略だからこれはやり方によっては希望が持てる。 しかし、何に重点を絞るのか、投資に対して成果チェックをどうするかなど不透明な点が多い。 しかし、みんなよく頑張って仕事に取り組んでいる。以前は仕事をしっかりやれば成果につながって、地位も給料も着実に上がって行った。 なぜ、今は昔と同じように一生懸命働いても、結婚もまともにできないような給料しかもらえないのだろうか? それが、グローバル時代だということだ。 同じ仕事なら、世界の一番安い国でやればいいという垣根がなくなったこと。 そういう仕事の仕方が、世界中で、いつでも、どこでもできる環境が整ったことだ。 その環境は、ITやインターネットやデジタル機器などの進化による。 今は、いろんな要素が複雑に絡み合って動いている。 アベノミクス3本の矢で、日本が立ち直るというそういう単純な発想では改善しない。 |

2016年5月29日(日)

消費税増税延期が意味するもの?

| 先進7ヶ国伊勢志摩サミットが終了し、関係者はホット胸を撫で下ろしていることと思います。 各国首脳が集まる会合は、テロ攻撃等何が起きるか分かりませんので、安全を売りにしている日本と言えども、警護に当たられた方々のご苦労は大変だったことと思います。 サミットが終了すると同時に、安倍総理は『消費税の引き上げを2年半延期する』ような発言を始めました。 つい最近まで、『消費税10%にアップすることは、リーマンショックのような重大な経済事態が起きない限り実施する』と明言を繰り返してきました。 それが突然、サミット終了と機を一にして、新聞によれば、2年半の延期を口にしているようです。 サミットでは、安倍総理は『世界経済の力が弱っていて、このままではリーマンショックのような経済危機が起きる可能性が高いので、そういう引き金にならないように日本は対処しなければならない』という内容を発信しました。 各国の首脳は、そこまで深刻に考えていない状況です。 実のところは、『アベノミクス』政策は失敗していて、消費税を上げると、日本経済が失速する可能性が大きくなったので、サミットの発言を世界の首脳を巻き込んで、口実に使ったと言えます。 政府はアベノミクスによって、雇用や賃金が改善され、上がっていると言いますが、私も含めて、一般人の生活実態はむしろ悪い方向に行っているような感じを受けています。 アベノミクスによる恩恵は大企業が、過去最高利益が出したという話を聞きますが、中小企業ではむしろ以前より厳しくなったというのが実感だと思います。 それはなぜかと言いますと、アベノミクスは大企業に対して優遇税制処置を取り、企業減税等を実施しました。それにより企業が儲ければ、その利益は賃金アップとして従業員に還元されるのだという『トリクルダウン』という現象が起きるのだと当初は盛んに言っていました。まず大企業が潤うことで、次に従業員に分け前を増やせるというストーリだったのです。 しかし蓋を開けて見ますと、なかなかそういうふうに動いていませんので、焦った自民党(政府)は、経団連やその他企業経営者団体に圧力をかけて、賃金のアップを行うよう促しました。 一部の経済的余裕のある自動車メーカなどは、政府の要請に応じたところもありますが、ほとんどはアベノミクスで儲かった利益は、内部留保として現金を貯めこんでしまい、トリクルダウン現象は起きていません。 これから先、『どういうふうに政局が動くのか?』見ものです。 『今、取らなければならない政策は何か?』ですが、安倍総理は方向性を見失っているのではないかと思います。総理は経済学者でも何でもありませんので、多分、自分の好きな、自分と波長のある経済学者や経済評論家の意見を聞き、集約して、政策に取り入れ、政治を進めるのだと思いますが、自身の思いがどういうものなのか、本音を知りたいものです。 問題は、日本は入る金(歳入)より、出てゆく金(歳出)の方が多いという誰でもわかる赤字状態になっていることです。 それなら、やることは至極簡単なことなのです。 ①出る金を減らすこと ②入る金を増やすこと の二つしかありません。 このいとも簡単なことができないところに問題があります。 『それはなぜか』と言いますと、世に中は『しがらみ』で動いているからです。 まず『出る金を減らそう』とすると、今まで、もらっていた各種団体などが、金が減らされたり、もらえなくなったりするのですから、既得権者は黙っていません。 数多くの既得権者の団体が自民党(与党)の選挙応援団になっているのです。 この選挙応援団にそっぽを向かれますと、自民党や与党は選挙に勝てませんので、その団体に配っている金を減らしたり、なくすることに対して躊躇し、実行できません。その配っている金が、本当に有意義に使われているところは結構だと思いますが、昔からもらっているというだけで、成果もなく、時代の流れと会わないような団体に(言い換えると、早くつぶす方がいい団体)にも、従来通り多額の金を配っています。ですから結果として、歳出が減らせられないのです。 端的に言えば、『出る金を減らせない要因は既得権、しがらみがすべて」』です。 一方、『入る金を増やす』ことは、主に税金をかけたり、税率を上げることです。 しかし、税率を上げるどころか、税理率を下げる行為をしています。 企業減税はその最たるものです。 そして、税収入を増やすために実行しようとしていた消費税は、アベノミクス政策の失敗?で、導入が出来ず、先延ばしとなりそうです。 経済は生き物だと言いますので、状況は変化します。それを見込んで、計画や政策を立てるのが政治(政府)だと思います。 あれだけ『アベノミクス』『3本の矢』を当初は売り込んで、最近まで順調だ!言いながら、ここにきて急に、いや、世界情勢が変わったのでとか、円高に振れたのでとか、言い訳ばかりが聞こえてきて、むなしく思います。 『アベノミクスは失敗だった、その失敗の要因はコレコレです。』だから次はこういう政策を立てて、取り組みますという『潔さ』を表明してほしいのです。 言い換えると、『うまくゆかなかったのはアベノミクスのこの部分が間違っていました。だから次はこうしますので、国民の皆さん、ご理解ください』という自責(責任を取り明確にする)の態度が欲しいのです。 今は、逆に『アベノミクスは成功で、うまく行っていたのですが、世界の為替の急激な変動で、円高になり、経済が腰折れ状態になる危険がある』という言い方で、この言い方は『他責(責任を外部、他に転嫁する)』にしか聞こえません。 経営や管理をする人は、あらゆる事件や、出来事などに対して、すべてまず自責の念をもって当たらなければなりません。 これを自分は正しくやっているが、悪いのはあなた達、または他にあるという言い方は大変見苦しい限りです。 そういう人を、一国の総理や、会社の社長に迎えると、国民や社員は不幸になります。 皆さんは、現状をどうお考えでしょう? |

2015年11月24日(火)

世界3大宗教シリーズ:仏教

| 世界3大宗教は、キリスト教、イスラム教と仏教です。誰も知っている宗教です。 この内、仏教はアジアを中心に分布しています。仏教は日本人にとって、身近な宗教ですが、キリスト教やイスラム教と大きく違った面が沢山あります。 「世界の3大宗教」という文庫本を読んでいますが、分かりやすく解説されています。宗教の教義は奥深いものがあるので、なかなか一般人には理解しがたいのですが、この本は、宗教について、「常識として知っておきたい」と言うサブタイトルがついています。 さて、仏教は他の宗教では絶対にない3000以上の経典が存在します。これはインドから中国に伝わった仏典が、漢字に翻訳される作業の中で、いろんな解釈の違いで生まれたそうです。たとえば、般若心経や、法華経や、阿弥陀経や華厳宗など沢山あります。 でも、なぜこんなにたくさんの経典が生まれたのかと言う疑問が残ります。それはブッダ(お釈迦様)の教えは、全部で84000もあったということから生じています。しかも、ブッダは、自分の教えを弟子に話として伝えました。そうすると弟子は聞いたことを、またほかの弟子に伝えると言ういわゆる口伝で伝道していったのです。口伝えは、ドンドン解釈が広がって伝わります。いろんな解釈が生まれたのです。 その代表的なものとして、南伝仏教(小乗仏教)と大乗仏教(北伝仏教)の二つの大きな宗派があります。南伝仏教は、東南アジア諸国に伝搬し、ブッダの言葉や生き方などを尊重して戒律を守るという出家僧侶が主体になります。出家に人(僧侶)だけが救われるという考え方です。 これに対して、そういう考え方は狭い乗り物だ!と言うことで出家も、在家(一般人)も信ずる者は救われるいう後世の仏教者の体験を通じて、ブッダの思想や説法を説いたのが大乗仏教です。 もう一つ、大日如来が説く教えの仏典として密教があります。大日経や金剛教と言われるものです。これらは仏教の基本的な教えは変わりません。 それでは、仏教の基本的な教えとはどういうものでしょうか? 『すべてのものは移り変わり、実体がないのだから、それに執着しないで生きてゆきましょう』と言うことだそうです。 よく言われますが、般若心経の中に、有名な教えとして、『色即是空、空即是色』と言う言葉があります。色とは、形のあるもの、空は何もない状態、を表し、世の中のすべてのものは変化し、実体がない、実体がないからかたちもないという釈迦の教えを一番短な言葉に集約しています。 世の中は常に変化し、流れているので、今の状態もいずれは移り変わる。だからどういうふうに変ろうともクヨクヨすることなく、流れに任せて平然と生きるようにすれば、いろんなわだかまりや自我や悩みから脱することができるということ。 これは、まさに松下幸之助が言っていた『素直な心になりましょう』と言うことに相通じる。人間は欲望や自我や自分勝手や現状に固執する。その結果、相手を気づつけたり、相手と仲良くできなかったり、うまく行かないことが多い。 素直な心をもって処すれば、自分の自我や性から解放されて、ものごとの本質が見えてくる。そういう立場で仕事や日々を送れば、素晴らしい人生となる。 こういう考え方は仏教の真髄かもしれない。知れないと言ったのは、その道を究めたものでないので、ご勘弁のほど・・・・・。 勝手な解釈だと言われるかもしれないので、お断りしておく。 次回は、キリスト教について! |

2015年11月22日(日)

新しいテロとの戦い方は?

| パリで起きたISによる爆弾テロ事件や、つい先般のロシア旅客機の墜落事故など立て続けに大きな犠牲が生じている。 そして、相変わらず先進国と言われるアメリカ合衆国やヨーロッパ諸国は、日本も含めて、自国の防衛のため? 武器開発に多額の国家予算を割いている。 小学5年生の頃、もう60年以上も前の話になるが、確か朝日新聞の編集者で当時は有名な方だったということだけ記憶にある方が、田舎の小学校の講堂で講演を聞いた。 その内容は『今の世界は、Balance of terrorで安定化している。』と言う話であった。小学生だった私の頭になぜかこの言葉だけは残っている。その講師は、講堂の舞台(演壇)の上に置いた大きな黒板に、すらすらと世界地図を白墨で描いて話を進めた。凄い人だなあと感心した。 アメリカ合衆国とソヴィエト連邦が原爆や水爆などの核兵器の開発競争の最中で、地球を壊滅するに十分な量の核兵器が造られて、保管され、何か事があれば、それを使った世界戦争になるという非常に物騒な時代であった。 しかし、原子核の恐怖により、両大国は均衡を保っているという話であった。 今から思えば、なるほどと気づくのだが、その話を聞いて、小学5年生の自分にはよく分からなかった。 さて、その後、資本主義と共産主義のイデオロギーの対立は続き、何十年か経過して、一応決着がついた。共産圏であったソヴィエト連邦国家は消滅し、ロシア以外の周辺国はそれぞれ独立国家になった。 先般、行ってきたバルト3国も、その隣のポーランドも、そうした旧ソヴィエト連邦に組み込まれていた。さらにはウクライナ、スロヴェニア、チェコ、ブルガリア、ルーマニア、中央アジアのカザフスタンやキルギスタンなど広大な地域がソ連邦であった。最終的にはロシアが一国だけ残った形になり、世界構図が大きく変わった。 これで平和が訪れるかと思っていたが、なかなか、そう、うまくはゆかない。 共産主義国として中国だけが残り、北朝鮮は独自の政治体制で残っている。 さて、今回の一連のテロは、ニューヨークのマンハッタンの世界貿易センターの2棟のタワーが一瞬で破壊された9・11テロの時から急激に拡大して継続している。 それまで、ヴェトナム戦争は、米国対共産国・ヴェトナムの戦いで、それぞれが大義をかざして、国対国で戦ってきた。もちろん、共産主義だった北ヴェトナムにはロシアが武器供給などで後押しをしたのだろう。 しかし、莫大な空爆を行いながら、鉄砲をもったベトナム兵(ベトコン)にアメリカが根を焼いた、精根尽き果てたということで、撤退を余儀なくされた。米国が負けたのと同じ結果になった。 今までの戦争は国対国の戦いだったので、勝負はははっきりする。勝利宣言や敗戦宣言をして、その時点で責任問題は別として終戦を迎える。これが中世から近代まで続く今までの戦争であった。 このような形の戦争では戦力がものをいう。戦力とは武器弾薬、その他の兵器が相手に対し、どれだけすぐれているかと言うことになるので、その兵器開発と製造が軍事産業を潤わしてきた。国家予算として支給されるので、軍需産業は財閥などと結託して伸びてきたのが歴史である。 もちろん、戦争の勝敗は基本的には相手国より優れた戦力によって決まる。 武器の優劣が大きな要素ではあるが、武器をハードと呼ぶなら、戦力にはソフトと言える兵士の戦闘能力や戦闘意志力の強さがある。 多分、前述のベトコンは、アメリカ軍兵士より『自国を守る』という大義において大きく勝っていたのだろう。だから、劣っていた武器で戦いながら屈しなかった。 そういう時代の経過を経て、現在のテロによる人々の犠牲はまた違った意味を持っていると思う。 テロは決して正面切って立ち向かうことは絶対しない。相手は無防備な国民を狙う。そして、事件を起こした後、自分たちがやったと公表する。局所的な事件を次々と起こす。そういう特徴があるので、防御・防御のしようがない。手の打ちようがない困ったうっとうしい戦いになる。 今、世界で事件を起こしているIS(イスラム国)は、イスラム原理主義を掲げ活動している。彼らの行動の原点は、イスラム教の原点であるムハンマドの教えの実行と言われているが、本当にそういうことか、分からない。 現在、世界人口の20%がイスラム教教徒だと言われている。イスラム教は中東を中心にヨーロッパ、アジア諸国に広がっている。シーア派とスンニ派という2大分派に分かれている。 イスラム原理主義と言われる集団は、今までのイスラム教の体制に不満を持ち、本来のムハンマド(マホメット)の教えを実行しようという大義を掲げて戦っているということだが、自分たちの主義・主張を通すためには、人の命を奪うことなどどうでもいいというような手口は、決して許されるものではないだろう。 今回のパリの事件には組織的なISのメンバーが加担しているという報道がなされている。そして、各国から現状に不満を抱いているイスラム教徒を集めて、シリアその他の拠点で、武器の取り扱い訓練を施し、各国に散らばってゆき、そこで事件を起こすという構図になっている。 どうして、そういう若者の不満分子を集められるのか? どうして若者はそういう異常と言える集団に魅力を感じ、命を捧げることができるのか? 普通の生活をしている我々には理解しにくいところである。 これは世界がインターネットの時代になり、誰でも、どこでも、いつでもつながるという状態になったからだ。ネットで世界に発信し、自分たちの行動を正当化した情宣活動を続けることで、貧しい生活を余儀なくされている若者は応ずることになる。 こういう相手と戦うには以前も書いたが、敵国のレーダー網に引っかからないステルス超音速ジェット戦闘機や、自立航行ロケット弾など最新兵器が必ずしも有効ではない。いくらそういう高性能兵器で相手をたたいても、モグラたたきのようなものになる。ますます相手が活気づく面がある。 レーザー誘導爆弾で、ピンポイント空襲で相手の建物を破壊して、それを誇らしくテレビ放映しても、敵はいくらでも雨後の竹の子のように生まれてくる。切がないのである。 そこで、今朝、注目すべき記事を読んだので紹介する。 国際的ハッカー集団アノニマスが、イスラム過激派ISISへ宣戦布告してからわずか1日。早速このテロ集団の機密情報に穴が空けられたようだ。 アノニマスは、若者をスカウトしてISISの構成員として引き込むリクルーターの男5人の名前と住所および電話番号を割り出して公表。住所はアフガニスタン、チュニジア、ソマリアのものだった。アノニマスのハッカーの1人は、ヨーロッパに住む幹部リクルーターも突き止めたが、まだ公表はしないとしている。 また、アノニマスのスポークスマンはISISを支持する人々のTwitterアカウントを強制的に停止させたことも発表した。5,500にも上るこうしたアカウントを停止させることで、新人の募集活動やプロパガンダを阻害する効果が期待できるという。 アノニマスは、今後もISISの関連ウェブサイトやSNSアカウントににDDoS攻撃を仕掛けることで、ISISのオンラインにおける活動に歯止めをかけていくと見られる。 英Mirror紙の「アノニマスはISISを壊滅させる一助となりえるか」というオンライン アンケートでは、88%が「YES」と答えており、彼らへの期待の高さが伺える。 アノニマスは、ネットでハッカーと言われる集団で、あまり日頃は喜べない活動をしている連中で、政府や企業のサーバなどに入り込み、機密情報を盗み出したり、サーバを破壊したりと言う違法な活動をしているが、今回はそのプログラミングの能力をISのネットワークに侵入して、ISの兵士の募集活動や、その他の動きをキャッチする活動に成功したと言うことらしい。 これが事実で、ISの動きや情報が手に入れば、重要人物の居場所の特定や、拠点や、次の攻撃対象など、ISの行動が分かることになる。 『毒は毒で制す』と言う言葉があるが、まさしくハッカー集団を見方につければ、大きなメリットが生まれる。ISの情報が分かれば、こちらは最小の犠牲で最大の効果を上げることができる。 いずれにしても、今、ISがやっているテロ攻撃は即時に中止して、世界の人々が安全・安心して生活ができるようになってほしいものだ。 |

2015年11月18日(水)

世界の3大宗教一覧

11月8日付けで、『教養としての宗教入門』を書きましたが、ちょっと頭を整理するため

3つの宗教の内容を比較してみました。このような記事を書いている時に、またまた

パリで大事件が起きています。先般のロシア旅客機の墜落に続く大惨事です。

この状況では、ヨーロッパ旅行は危なくて行くことができません。いつ収束するか見当

がつきませんね。

| 仏 教 | キリスト教 | イスラム教 | |

| 開 祖 | ブッダ(釈迦) | イエスキリスト | ムハンマド(マホメット) |

| 聖 典 |

経典(法華経など) | 新約聖書 | コーラン |

| 教 義 | 三法印・四聖諦・八正道 | 三位一体 | 六信五行 |

| 聖職者 | 僧 侶 | 神父(ローマカトリック & 東方正教会) 牧師(プロテスタント) |

ウラマー |

| 象 徴 | 仏 像 | 十字架・イコン | なし |

| 崇拝対象 | 諸 仏 | ヤハウェー(神) | アッラー |

| 宗教施設 |

寺院(お寺) |

教会 | モスク |

| 戒 律 | 五戒など | 十戒など | 五行 |

| 信者数 | 4億人 | 20億人 | 12億人 |

| 聖 地 | ブッダガヤ | エルサレム | メッカ |

| 発祥年 | BC6~5世紀 | 紀元 元年 | 610年 |

その他にも、ヒンズー教など沢山の信徒を擁している。

2015年11月8日(日)

『教養としての宗教入門』を読んで

基礎から学べる信仰と文化

中央公論新社刊

中村 圭志 著

本体840円+税

| たまたま、近くの本屋にぶらっと立ち寄って、手にしたのが本書であった。 カバーには、6つのテーマで読み解く横断的「新」宗教ガイド いかにして、イスラム国は生まれたのか? 現代を読み解く〈世界の宗教〉ガイド となっている。 イスラム国(IS)が何かと世間を騒がせているが、イスラム教と言う宗教がどういうものか、 また、イスラム原理主義とはどういうものか?という疑問があった。 手にした本がこの疑問に答えてくれそうだったので、読んでみた。 宗教の解説本というと、読む前から肩が凝りそうな印象を強く感じるが、本書は著者の人柄か、非常に柔軟に、かつ平易な表現なので、ドンドン読み進められる。 是非、一度、手にして読んで頂きたい。 宗教とは何か 信仰、戒律、儀礼に基づく生き方は、私たち日本人にはなじみが薄い。しかし、食事の前後に手を合わせ、知人と会えばお辞儀をする仕草は外国人の目には、宗教的ふるまいに見える。宗教的儀式と文化的習慣の違いは、線引き次第なのである。 ユダヤ教、キリスト教、イスラム教から、仏教、ヒンドゥー教、そして儒教、道教、神道まで。 世界の8つの宗教をテーマに切り分ける、新しい宗教ガイド と書かれている。 私は宗教に特に深い興味を持っているわけでもないし、特定の宗教の信者でもない。 しかし、無神論者と言えるほど宗教に無関心でもない。 本書では、「濃い」宗教と、「薄い」宗教と言う表現が随所に出てくるが、「濃い宗教」とは寝ても覚めても、熱心に祈りを捧げ、人生を宗教に捧げるような生き方をする様を言われているようだ。自分はまさに「薄い」宗教の範疇にあると思う。 しかし、子供の頃から、お爺さんの『月命日』と言うことで、毎月30日の夜、家族が仏壇に向かい座って、親父が坊さん役の導師を務め、お経を唱えた。教本を訳も分からず読むだけ。 約40分ほどかかったように思う。 子供の頃の記憶は大したもので、『門前の小僧経を読む』の諺どおり、居間、70歳を超えても、『初心経』と言われるお経は、殆どそらんじることができる。 高校生まで、そういう家庭環境の中で育ってきた。この『月命日』は、お爺さんの命日だが、自分が生まれた時に、お爺さんはすでに他界していたので、額の中に怖い顔で描かれたおじいさんの姿しか知らない。 こういう環境は、我が家が特に「濃い」仏教信者と言うことではなく、お隣・近所も皆同じようなことをしていた。60軒ほどの部落には、東本願寺と西本願寺を旦那寺とする寺が2軒あった。 同じ浄土真宗だが、それぞれ分派である。 浄土宗は法然上人が起こした宗派であるが、その後、親鸞上人が浄土真宗を開き、歎異抄の中で、『善人なおもて往生を説く、いわんや悪人おや』という『悪人正機説』を説き布教した。その親鸞の弟子が覚如と顕如であり、この二人の弟子が互いに分かれて、東本願寺派と西本願寺派を開いたと言うことらしい。 仏教はインドで生まれたお釈迦様により開祖されたが、沢山の弟子たちの布教を通じて、いろんな派閥?に分かれて、沢山の宗派が起こり、アジア各地方に広まった。 東南アジア方面には小乗仏教が、中央アジアから東アジア、中国には大乗仏教が広まり、それらが日本に伝わった。聖徳太子や奈良時代には、天皇家の手厚い加護を受けて、大いに経典の研究がなされた。 南都六宗(三論宗・成実宗・法相宗・倶舎宗・律宗・華厳宗)と言う6つの学問所が開かれ、中国から高僧を招いたり、国内から有能な若者が大勢集まり、教義の研究をした。お寺と言うより、今の大学のような役割だったと言われる。これは以前、薬師寺の執事の方から教わった。しかしその程度しか知らなかったが、本書を読むと、仏教はじめ世界の宗教について、詳しく分かりやすく書かれている。 古代、人々は天変地異に慄き、病気に慄きながら生きてきた。 そういう不安な生活の中で、土着の信仰が起きて、長い間、その部族の中で信仰されてきた。 それは、森羅万象にまつわる神々を信じ、祭ることでその恐怖に対してきた。中には占い師や呪術師などが居て、占いを専門にした人もいた。 そういう自然崇拝の中から、次第に創造主と言うような『神』を説くものが現われ、ユダヤ教からキリスト教やイスラム教など生まれた。 ユダヤ教は紀元前2000年頃に既に広まっていた宗教で、一神教で旧約聖書に書かれている厳しい戒律を守る宗教として存在していた。 この中東アジアのイスラエル付近のユダヤ教から生まれたのがキリスト教である。紀元元年前後のこと。キリスト教の聖典は新約聖書。 その後、数世紀を経て、7世紀頃に生まれたのがイスラム教で、これはユダヤ教がお父さんなら、キリスト教が長男で、イスラム教は次男坊と言う感じになる。 この長男と次男は兄弟でありながら性格は大きく違う。長男のキリストは『自分は神である』と言ったが、次男のムハンマド(マホメット)は『神からお告げを受けた』という表現になっている。お告げはコーラン(イスラム教経典)としてまとめられた。 ヒンドゥー教はインドの古来から信じられてきた土着の多神教がベースである。ヒンドゥー教は誰が開祖か分からない。紀元前2000年頃に起こったとされ、ちょうどユダヤ教の起源と同じ頃と言える。しかし、宗教として広まり、現在まで生き残っていることは、それなりに教理や戒律などが整備されて来たことによる。経典はヴェーダと呼ばれている。誰がまとめたのかが分からない。 仏教は紀元前5世紀頃に、お釈迦様が開いた宗教で。元は多神教と言えるが、神様でなく仏様(ブッダ)を信仰する。仏教は大きく分けると、大乗仏教と小乗仏教があり、経典も沢山作られた。なかでも代表的なものは、『法華経』と言われている。 ヒンドゥー教を除いて、世界のどの宗教も開祖が居て、その周辺にいた弟子たちが開祖の言われたことを口伝え、その後、経典としてまとめ布教活動して行った。 言語も、原典は開宗した土地の言語であり、布教されるに従って、その土地の言語に翻訳されていった。この布教を通じて、弟子の考え方や生き方などにより、いろんな宗派が生まれた。 これはどの宗教も同じ様相になっている。 たとえば、キリスト教は、ローマカトリック教、東方正教、プロテスタントと大きく3つに分類できる。それぞれに、またいくつかの宗派が存在する。東ローマ帝国(ビザンチン)に広まった東方正教会からは、ギリシャ正教会、ロシア正教、ブルガリア正教会、セルビア正教会などがある。有名なマルチンルターが、ローマカトリック教会の格式ばった保守的で、ヒエラルキーが固まった体制に抗して、キリストの聖典(教義)に戻ろうと提唱し、宗教改革を起こし、プロテスタント運動を展開した。この新教にもルター派、カルヴィン派など分派が生まれている。 イスラム教について、興味深い記述がある。イスラム教は唯一神を信仰する宗教であり、その伝統そのものはユダヤ教と形で太古の昔からある。イスラム教は古くて新しい宗教である。由緒正しい唯一神の信仰を受け継ぐものであり、その最新バージョンとして現れた決定版の宗教なのだ。イスラム教徒は、聖書(コーラン)中の重要人物を預言者として尊び、マホメット(ムハンマド)を 最後に現れた最新にして最強の決定版預言者と考えている。彼らが数え上げる預言者の中には、エデンの東のアダムも、ユダヤの族長ノアブラハムも、神から十戒を授かったモーゼも、キリスト教の福音を告げたイエスも入っている。イエスは救世主ではなく預言者として扱われる。このイエスに続くのが、ムハンマド(マホメット)になる。 ムハンマドの生涯について、預言者ムハンマドは西暦570年頃にアラビア半島の交易都市メッカの支配的部族の一人として誕生し、父は誕生前に、母も幼少時に亡くなった。ムハンマドは孤児として祖父や叔父の元で育てられた。キャラバン貿易の女商人であるハディージャに雇われ商才を買われて、結婚を申し込まれOKした。ムハンマドが25歳、彼女は40歳ぐらいだった。ムハンマドは40歳になる頃から、孤独な瞑想を始める。メッカ近郊の山で、キリスト教の修道士のように禁欲しながら瞑想した。 ムハンマドは、ユダヤ教も、キリスト教も良く知っていた。そしてある日、洞くつで瞑想していた時、突如、大天使ガブリエルが現れ、彼の喉元をグイとつかみ、神の言葉を誦す(じゅす)ことを命じた。 誦め(よめ)、「創造主なる主の御名において。 いとも小さい凝血から人間をば創りなし給う。」 誦め(よめ)「汝の主は、こよなく有難いお方。 筆もつすべを教え給う。 人間に未知なることを教え給う」と。 ガブリエルは、新約聖書の福音書の中で、イエスの母、マリアの前に現れ救世主を身ごもっていることを知らせたとされる天使である。 この時を皮切りに神はガブリエルを通じて次々と言葉を授けその総体がコーランとなった。 ここにイスラム教が生まれたのである。 さらに詳しいことは、本書を読んでみて欲しい。 この本の特徴は、客観的に宗教について書かれていること。どの宗教がどうだと言う主観が入っていない。最近、イスラム教について、危険な宗教のような印象を受けがちである。 『イスラム原理主義に則って行動する!』という表現で、アッラーの神の元に自分たちの行為を正当化し、我々には理解できない行動をするイスラム国があるが、本来のイスラム教がどういう背景で開かれ、どういう経緯で現在に至っているのかを客観的に書かれている。 高校生時代に、日本史や世界史で学んだ覚えがあるが、宗教に興味が無くても、この本は読んでいると、何か今までの宗教観と違う知識が広がったような印象を覚える。 でもすぐ忘れてしまうので、もう一度読み返してみようと思っている。 |

文中の薄い文字の部分は、引用させて頂きました。

2014年12月14日(日)

株式会社・日本 の経営は大丈夫か?

| 公示日からあっという間に選挙日になった。今朝は特別寒くて、0度になったが、 どういうわけか、我が家の庭の蹲(つくばい)の水は凍っていなかった。 今朝はウォーキングがてら選挙にゆこうと決め、厳寒の中、防寒装備をしてポケットラジオを聞きながら出かけた。 我が家は交野市立第三中学校の体育館が投票所になっている。8時少し回った時刻で早朝だったが、既にたくさんの人が投票に来ていた。ほとんど老人夫婦で、自家用車できていた。 すんなり投票を済ませて、少し歩こうと、いつものコースの逆回りで12,000歩余り歩いてきた。 外気は寒く、多分4-5度しかない状態だったが、風がなく、早足で歩くと背中がすこし汗ばむほどだった。 今日の選挙結果は夜、テレビでゆっくり見よう。多分、結果は自民が圧勝するだろう! その時、『株式会社 日本は本当に大丈夫か?』という疑問が浮かんだ。 なんとなく、アベノミクスや自民党のやり方に違和感を覚える。 日本国は民間会社ではないので、株式会社に置き換えると無理もあるが、国家経営と企業経営は通じるところがある様に思う。 その共通点は、収支を合わせる、帳尻を合わせるということが大切なこと。 日本は世界3番目の経済大国である。アメリカ、中国に次ぐ位置にある。最近、中国に抜かれて3番目に落ちた。 しかし、世界3番目ということは、企業で言えば、世界3番目の大企業と言える。 日本は大した国なのだ。 しかし、Panasonicや、SONYや、SHARPという大企業ですら、赤字経営に陥落して、会社の内外に大変迷惑をかけた。 会社を立て直すために、各社は身を切る改革・リストラを断行し、『経営理念以外はすべて見直す』とまで言い切った。 日本の良さの象徴であった終身雇用を見直し、早期退職者募集を行い、半ば強制的に社員を減らし、人件費(固定費)の削減を行った。 また、徹底した一般経費の削減を行い、支出を徹底して減らすことで何とか収支の改善を図り赤字を脱出しつつある。 キャッシュフローを改善するため、今まで、経営が好調時に買い求めてきた保有財産(土地や建物)を次々と売却し、その金で現金資金の充実や赤字補填をした。これは企業が生き延びるため自己保全としてとったものだ。 要は世界的な大企業ですら、経営環境が変化し、対応ができなければ赤字経営に陥るという実相をこの10年ほどの間に目の当たりにした。 一昔前は就職の際は、『寄らば大樹の陰』という言葉が流行り、大企業に就職することが誉れのような時代があった。今もその風潮はないとは言えないが・・。 しかし、大樹だって、枯れる木もある。 会社にはそれぞれ社風という文化があり、それは創業後、発展してゆく過程で醸成され、社内に根付いているもの。 製品や商品やサービスなどの仕事の成果が社会に受け入れられ、お客様が喜んで頂ける間は、社風がプラスに作用し、その会社は発展する。 しかし、環境が変われば、社風が災いし、マイナスに作用することもある。社風は簡単に変わらないものだからである。 日本の弱電(家電)メーカはこぞって、国内市場を中心に競争してきた。 日本は小さな国だと思われているが、実はアメリカと比べると、面積は1/23しかない小さな国だが、市場規模はアメリカの約半分もあり、人口も半分、という大きな国家である。 だから国内市場の規模が結構大きく、国内向けの商品を造り、販売することで、今まで日本の企業は大きく成長してきた。さらに、アメリカを中心とした先進国に向けの輸出を伸ばすことで急激に発展できた。 だからモノづくりの考え方の根本に、『まず国内向けに造る』という概念が強くあった。ちょっとした傷や、隙間の違いや色のばらつきなど、非常に神経質な品質にこだわる日本人向けに造った商品は海外でも絶対喜ばれると考えてきた。 性能・機能、品質・信頼性の高い商品づくりを各社が競い合ってきた。 しかし、日本のマーケットは『モノ不足を脱して、モノ余りの時代』になった。 そうなると、家電分野は「欲しい商品が特にない」という満ち足りた時代になり、新規需要は限界に達し、買い替え需要しかなくなった。さらに成長するためには輸出を増やすしかない状態になった。 アメリカを中心とした先進国市場も、日本と同様、既に成熟市場になっていた。先進国は日本の高品質な商品を少々高くても買う経済力があったが、それも伸びがなくなった。売るためには、他の市場を開拓する必要に迫られた。 そこで、国内向けの商品をBRICSや発展途上国向けに輸出したが、現地では受け入れられなかった。ごくわずかしか売れない。日本製は値段がとても高いのである。商品は良い、しかし高いので買えないという状況になっていた。 さらに、余分な機能や過剰な性能の商品は現地の生活者の求めるものではなかった。現地のニーズは別のところにあったのである。 例えば、インドでは冷蔵庫のドアに鍵が掛かること。東南アジア向けのエアコンはガンガン冷えること。洗濯機は2槽式で、勢いよく水が回ることなどであった。 これは、日本の家電が生まれた時代のような一昔前の商品である。 BRICSや発展途上国ではそういうニーズが求められた。 『郷に入れば郷に従え』と言う諺のとおり、現地のニーズは現地にあった。 そこにうまく忍び込んだのがサムスンやLGだった。このことは以前にも書いた。 その結果、世界を席巻していた日本の家電商品はあっという間に凋落した。 今、やっとモノづくりの原点である現地お客様のニーズに気づいて、各企業は立て直しを図りつつある。 さて、前座はさておき、株式会社 日本は大丈夫か? テレビで自民党の圧勝が伝えられている。 自民党一色で、日本地図を塗りつぶしたようだ。 日本は国の借金が1000兆円を越したと言われている。 世界の企業や国を経済面で評価する「ムーディーズ」は、先日、日本の格づけを1ランク引き下げた。 以下、ムーディーズの発表文を見ると、 ムーディーズ・インベスターズ・サービスは12月1日、日本の政府債務格付をAa3からA1に1ノッチ格下げした。格付の見通しは安定的。 格下げの理由は、財政赤字の中期的な削減目標の達成可能性などについて、不確実性が高まったためとしている。格下げを受けて1日夜の市場では株安・円高が進んでいる。 格下げの理由は、 1)財政赤字削減目標の達成可能性に関する不確実性の高まり、 2)デフレ圧力の下での成長促進策のタイミングと有効性に関する不確実性、 3)それに伴う中期的な日本国債の利回り上昇リスクの高まりと債務負担能力の 低下──としている。 ムーディーズは、日銀の金融緩和により日本国内の総需要はいく分高まったが、4月の消費増税はそれを上回る下方圧力を与えるものとなったと指摘。少なくとも短期的には、財政赤字削減のための主要な政策が安倍首相の経済戦略である経済再生を揺るがしているとした。 ムーディーズのシニア・バイス・プレジデント、トム・バーン氏は、格下げ発表後、ロイターなどに対し、消費再増税の延期で赤字削減目標に不透明性が増したと指摘。長期的な日本の債務借り換えコストの増大に懸念を示した。 日本を「株式会社 日本」という民間企業とするなら、世界的な大企業であるが、赤字経営で、その総額は1000兆円に登る。 平成26年度の収支(歳入・歳出)を見ると、歳入が95兆8800億円、歳出が同じ額となっている。 これを見れば、きちっと収支があっているように見えるが、中身を覗いてみると唖然とする。 歳入の内訳は、税その他の収入が54兆円、後は国の借金(公債発行)41兆2500億円となっている。会社なら事業活動をして稼ぐ額が60%を切り、残りを借金で食いつないで経営を続けているようなもの。 歳出の内訳は、社会補償費が30兆5000億円、地方交付金が16兆1400億円、そして今まで積み重ねてきた借金の利払いが23兆3000億円となっている。 これは数字が大きすぎて、ピンと来ないし、自分に直接降りかかってこないから、余計ピンと来ない。しかし、この収支の異常さは民間企業では、銀行が絶対融資をしない状況だ。 これ以上金を貸してくれるという状況ではない。 国だから、自由?に借金を積み重ねているのだ。 消費税を8%から10%にすることは見送ったが、国はまず歳出を減らすことに着手しなければならない。 民間企業はリストラを実行し、社員の早期退職を迫り、給料を見直し、賞与もカットし、人件費の大幅な削減を実行した。終身雇用制度も実質廃止した。 さらに、支出面では、細かな経費削減まで見直して実行した。交際費はゼロ、コピー用紙は裏を使用、タクシー利用の抑制など、数えればキリがない。 そういう細かな経費まで着目して、削減をした。 一方国はどうか。 大阪府、大阪市は橋下市長のリーダーシップで支出を大幅に削減、実行した。 地方レベルではやれば出来ることを証明した。 国レベルでも、やると決意したリーダが現れるとできるはずだ。 国の場合は、経費の項目が多義に渡り、細かく精査することが難しいのかもしれない。民主党時代に『仕分け』を行って、少しやる気になったが、自民党天下では全く元に戻ってしまった。 『親方日の丸』の思想が根付いてしまっている様に思う。 総理大臣は、名経営者でなければならないと思う。 国の将来のために、身を切る覚悟がないと、甘い言葉や過剰なサービスを羅列して、得点を稼ぐようでは日本株式会社は破産する。むしろ、痛みを国民に迫る国家リーダが現れなければ、国家予算の立て直しなどできるはずがない。 まず支出を減らすことを先に考えないと、入る方、(政治家に言わせると、取る方と言うだろうが)、即ち税金を上げることを先に行うようではこの国が危ない。 日本は急速な高齢化社会に向かっている。同時に市場は成熟化し、飽和している。ある意味では、成熟化は豊かな社会である証拠。 若さ溢れる国勢にあった昔の日本と同じ考えで政策を取るなら、環境が変わった今、以前のようなバラマキをいくらやっても、経済は再生しない。景気が良くならない。 経済規模を拡大するのではなく、この飽和し成熟した社会や経済に合うような施策が必要だと思う。 加えて、『我慢する』ことを国民にお願いする必要がある。 今までの『やりたい放題』という姿から、『あらゆる面で、我慢する、無駄遣いをなくする』という転換が必要だと思う。 経済規模を拡大するのではなく、経済の質の改善を図り、生活のゆとりや安定化を図ることが大切だ。 その理由は、日本の人口はこれから減少に向かう。人口が減るということは、消費が減る。消費が減ると経済規模は縮小する。この流れは誰にも変えられない。 しかし、どこかでバランスが取れ、落ち着く。 民間企業は今までと同じモノを造っていたのではコストが合わなくなる。 既にそうなっているので、工場は海外に進出している。 海外に出るのもいいし、出ないのなら、日本で今までと違う高付加価値の商品や製品を造ることに専念して、事業の中身(ビジネスモデル)を変えることが絶対に必要だ。 これができなければ、企業は生き残れない。潰れる。 その結果、ますます日本は苦しくなる。 そこで、次のように考えては如何かと思う。 日本は成熟路線を目指すべきだ! 〈注〉アベノミクスは成長路線を走ると言っている。 成長路線は、昔の日本の戦術であり、現在はBRICSや発展途上国の戦術だ。 それらの国は若者で溢れ、エネルギーに満ちている。だから馬力が違う。 成長路線を進むには、加速度が必要だ。 世界第3の経済大国、日本が今後、まだ成長路線を突っ走るなら、老人にムチを打つようなものだ。しかし、日本の経済規模はもう十分大きく、この経済大国をさらに加速度をつけて伸ばすことは難しい。 そうではなく、成熟した国家を目指せばいい。 成熟路線を維持し、ゆっくりと向上させ続けてゆく。 加速度はもう必要がない。十分、走るスピードが出ているのだから。 成熟した国とは、今までの経験と英知を生かし、知的な分野を伸ばすことが必要だ。そして、量ではなく、労働の質をさらに高めて、質を変えてゆくことだ。 そういう国の体質の転換を図れば、今後の日本の社会構造変化や、国際競争にも対応できる。 アベノミクスでいくら成長路線を叱咤激励しても、日本の現状の姿には合わないはずだ! そういう意味で、アベノミクスに何か違和感を感じる! |

2014年12月12日(金)

モンベル 7つの決断

アウトドアビジネスの舞台裏

辰野 勇 著

ヤマケイ新書

株式会社 山と渓谷社

760円+税

http://www.montbell.jp/

| モンベルというアウトドア用品のブランドを聞いたことがあると思う。多分みなさんご存知だと思います。 この近くには門真の花博の後に出来ている三井アウトレットパーク鶴見があるが、その一角にモンベルのアウトレット店がある。 時々、物色に行っては、いろんなものを買って帰る。 随分以前のことですが、モンベル(mont-bell)は海外のスポーツ用品ブランドだと思っていた時がそれが日本のメーカだと知って驚いた。 モンベルはちょっと一風変わった、こだわりのある商品を並べている。特に登山用品が充実している。商品は値段が少し高いが、品物はよくて、特に材料、材質、素材がよく、縫製も丁寧でしっかりしている。 そのモンベルの創業者がこの本の著者、辰野 勇(たつの いさむ)氏である。 モンベルの商品は、他のブランドと一味違うな!というイメージを持っていたが、本書を読んで、なるほどそういうことだったのか!と気づかされた。 辰野さんは、1947年生まれだから、小生と同世代の人だ。彼の生い立ちから、モンベルを起業し、現在に至るまで詳しく書き綴られている。 この本はタイトルが、『7つの決断』となっている。 これは、28歳で起業し、モンベルの創業者、オーナーとして今まで取り組んで来られたいろんな場面で、7つの大きな決断をしてきたという紹介である。 それが単なる決断にとどまらず、経営者としての『肝』を見事に貫かれている。 前書きで、『集中力・持続力・判断力、そして決断力』となっている。 何事も成就するには、この4つの力がないとできないと。 受験勉強中の学生であれ、登山家であれ、事業家であれ、人間が生きて結果を出すには、この4つの力が最も大切な生きる力だと言っている。 そして、『この4つの力はその道を求めれば、それらの力は身につくものだ』と言われている。 『4つの力の中で、一番大切なのは何か?』 『それは決断力だ』と。 生きてゆく中でいろいろな場面に遭遇するが、その時大切なのは決断すること。 たとえば、登山家が山に挑戦しているとき、天気の悪化や、いろいろな悪条件が次々と重なるもの。そう言う時に、進むか、退くかの一瞬の決断が生死を分ける。 山の友人を何人も失くし、そういうギリギリの場面に幾度も遭遇してきた辰野さんは山登りを通じて、4つの条件を身につけたという。 辰野さんの言う決断とは? 「決断とは、将来を見据えて、あえて困難な道を選ぶこと」と言われている。 現状を踏まえて、確実な結果が得られる道を選択することは当然として、時にはあえて常識的な軌道を超え、一歩踏み出す勇気が求められる。 それによって、見えてくる新しい世界や可能性に向かって歩み出す。 辰野さんは今までの生涯で、『大きな7つの決断』をしてきた。 その内容をつぶさに紹介されている。 第一の決断は、28歳で、資金ゼロから起業した 第二の決断は、小さな世界戦略 第三の決断は、パタゴニアとの決別 第四の決断は、直営店出店 第五の決断は、価格リストラ 第六の決断は、モンベルクラブ会員制度の発足 第七の決断は、アウトドア義援隊 そして、第八の決断は、山岳雑誌「岳人」発行 と各章ごとに詳しく話をされている。 文章は平易で、氏の経験や実行してきた事実をそのまま書かれているので大変理解しやすく、楽しく読める。 久々に一気に読んでしまった。 清々しい読後感に浸れ、また勇気をもらえる本だ! 辰野さんは若い頃、山岳ガイドを志し、あのスイスアルプスのアイガー北壁の登頂に成功した。その後も登山家として活躍したが、28歳になったら独立して、自分で登山学校を始めようと考えていた。 その後、中堅商社に勤め、商社という仕事柄、いろんな人と交流ができた。この時の人脈が起業時に大きく役立った。特にアメリカの合成繊維メーカで世界で初めて化学繊維ナイロンを開発し、その後次々と高機能材料を開発していたデュポンからハイテク高機能繊維を一手に、独占的に使う許諾を得て、その他にない素材を生かした商品が世の注目を浴び、他のスポーツメーカと起業当初から大きく差別化ができたことが、一気にモンベルを登山家のブランドにのし揚げた。 辰野氏のすごいところは、会社を経営するには、着実な発展をしないと維持できない。しかし、量を追求するのではなく、限られた登山家やアウトドアを愛する人たちに喜ばれる商品を提供するということに強くこだわってきたこと。 売れるなら、ドンドン作って売れば会社は急激に拡大できるが、薄利多売の競争に陥る。値下げ値下げの過当競争に陥る。 そういうビジネスモデルに組みしないで、山やアウトドアに絞り込んだマーケティングで、その分野で他と違うこだわりの商品を販売することで、お客さんに喜んでもらい、社員もそういう商品開発に専念する。 モンベルはそういう創業者精神をしっかり堅持しながら取り組んでいる姿がよくわかる。 今後も、辰野氏の卓越した経営手腕で、会社は着実に発展し、モンベルは世界の一流ブランドの地位を広げてゆくだろう。 山好きな人も、そうでない人も、是非、この本を読んで見て欲しい。 経営やマーケティングの生きた参考書として、また人生訓になるような気もする。 モンベルという商品の良さや価値が作り手の哲学として生きている。 |

2014年12月6日(土)

巨象IBMが蘇った姿は参考になる?

| 1980年代のことだったと記憶しているが、茨木市にあった松下電器テレビ事業本部の一角に『計算センター室』という空調が効いた大きな部屋が有り、そこにIBMの大型コンピュータが並べられ、チカチカと点滅する大きな箱に入った中央演算システムや、帯状の印字紙がチリチリ音を立てて出てくるドットプリンターや、くるくる左右に回転する大きなドラム式の磁気記憶装置のいわゆる大型コンピュータシステムを見たことがある。 これは、大学の研究室や、大企業の経理の販売・生産・在庫管理・収支計算や、給料計算など、それまでは人手に頼っていた仕事を開放した大型コンピュータシステムであった。 日本のメーカは日立のHITAC、NECのNIAC、富士通、沖電気など電機、通信機メーカが取り組んでいた。 しかし、ダントツのメーカはアメリカのIBMであった。日本の各社はIBMを手本に後追いしている状態であった。 IBMは文字通り International Business Machine の略で、昔は手動式のタイプライターを製造販売していた会社。その会社が世界の大型コンピュータシステムの最先端を走って大儲けしていた。 しかし、コンピュータ市場が激変したのである。 1990年代に入ると、ダウンサイジングの波が一気に押し寄せて、大型コンピュータによる一箇所で集中計算処理するメインフレーム方式から、小型コンピュータを何台も並べて処理する分散システムに変わってきた。 当時、言われたことであるが、 ①メインフレームは時代遅れだ ②過去の遺物 ③滅び行く恐竜 などと、大型メインフレームシステムを揶揄した。 なぜ、分散システムに移行したのか、その要因はいくつか挙げられると思うが、最も大きな要因は半導体の進化で、半導体チップでマイクロコンピュータができ、その性能が飛躍的に向上し、それにより、小さなコンピュータシステムの性能が上がり、価格が劇的に安くなったのである。 大型のメインフレームは保守や点検や更新などに多額の費用がかかる、空調費も無視できない。そういう中で、小型コンピュータはパソコンに代表されるように、そういう維持費が極端に下がり、性能も良くなった。 大型メインフレームシステムから急速にダウンサイジングされた小型分散システムに移行した。 その流れの中で、IBMは1992年に、49億7000万ドル(約7,000億円)の赤字を計上した。 この大赤字から、IBMは抜本的に事業を見直し、それまでのコンピュータシステム機器を中心としたハードウェアの開発、製造、販売事業から、ソフトウェア、サービス中心の事業構造に切り替えた。 当時のダウンサイジングを牽引した会社に、今、世界を席巻しているマイクロソフト、インテル、サンマイクロシステムズ、オラクルなどがある。 事業見直しの結果、パソコン事業部、プリンター事業部を分社化し、本体と切り離した。(後に売却。パソコン事業の売却先は中国のレノボである。) それまで、IBMは日本と同様、終身雇用の会社であった。それを廃止し、リストラに取り組み、40万人いた社員を22万人に半減した。 更に、立て直しの立役者として迎え入れられたのが、ルイス・ガースナー氏である。 ルイス・ガースナーは、アメリカン・エクスプレスの社長、RJRナビスコ社長などを務めたアメリカを代表する経営者の一人である。 1993年4月から2002年3月まで会長兼CEOとして大なたを振った。 ガースナーは、 ①不採算部門の売却、事業統合 ②社内の官僚主義の一掃 ③顧客志向の事業経営、トータルサービスの提供、お客様満足度の向上 などに取り組んだ。 1995年には、ネットワーク コンピューティング、 1997年には、e-ビジネス 1999年には、ソフト戦略の方針転換を行った。 これは、 ①アプリケーションソフトは開発しない ②ミドルウェアまでの開発に集中する というもので、アプリケーションは各業務に精通したアプリソフト開発会社と連携し、 ユーザ(お客様)にソリューションを提供するというものだった。 そして、事業の買収、投資を行う一方で、コモディティ化で価格低下した分野でIBMの強みが生かされないコア事業でない部門は売却を進めた。 その例が、タイプライターやネットワークビジネスだ。 要は、IBMの経営にそぐわない事業は切り捨てて、儲かる事業、強みが発揮できる事業に集中し特化してきた。 そして、2000年以降、コンサルティングを含むビジネスソリューションに軸足を移した。顧客企業の業務分析、提案からシステム構築、保守までワンストップサービスを提供する会社となった。パソコンは2004年に中国のレノボに売却 さらに、知的財産権に力をいれ、1993年から2012年の20年間、全米特許取得件数67000件で、No.1をキープした。 知的財産権保護ビジネスが拡大し、100億ドル(1兆円)儲けた。 知的財産権のライセンス供与で、年間10億ドル(1000億円)収入がある。 直近では、会社のビジョンとして、『スマート・プラネット』を掲げ、クラウド・コンピューティングの提唱をしている。 さらには、2017年までに、全世界40万人の従業員を30万人解雇し、10万人体勢にするという方針を出している。少人数で業務を推進するために、プロジェクト毎に契約社員を雇用して当たる。これをクラウドソーシングと称している。 こういう一連の取り組みを見ると、企業は生き残るために、世の中の変化を先取りし分析して、自分の強みが生かせる分野に変化し続ける。それができる会社は強い。 1980年代以降、圧倒して世界に君臨していた巨象IBMの姿は完全に消滅しているが、IBMという会社は業態を変えながら、生き生きと生き残っている。 今、我々が使っているパソコンのDOS/Vという規格を作成したのもIBMだ。 これにより、パソコンの汎用性が確保され、入出力機器の互換性が保たれている。 IBMは、『環境変化に適応したものだけが生き残る権利を有する』という名言通り、 まさに変化に対応し、見事に生き残り、次世代に向けて更に発展し続けている。 果たして、行き詰った日本は『アベノミクス』で、世界の潮流に対応し、生き残れるだろうか? 『改革の実行を約束します』と声高らかに言っていますが、本当の改革の痛みや、ビジョンが示されているだろうか? 耳障りのいいことを言い続ける間は改革は進まない。 |

2014年12月4日(木)

(改訂)12月5日

(改訂)12月6日

政治家に期待すること

| 衆議院議員選挙の公示受付が終わり、いよいよ選挙活動に突入したが、町内は未だ静かである。ここ大阪11区は、民主党、維新、自民党、共産党が激突しているが、自民党は郵政民営化で有名な女性が刺客? 天下りか? 何か知りませんが、突然現れて立候補したたのにはビックリ。特に嫌いでもないし、好きでもないが、今まで11区とは全く縁もゆかりもない『ゆかり』さん、以前、テレビでよく見かけた才女?だ。 候補者のことは、横に置いて別の話にしたい。 どの政党も、『日本の現状や将来をどう捉えているのか?』イマイチよく分からない。 現在の日本がまともな状態なのか、それとも危機に瀕しているのか? またはそのどちらでもないのか? 基本的な日本の立ち位置を考えてみたい。 昭和の時代、日本は戦後の混乱から見事に立ち直り、世界が目を見張り、注目する素晴らしい成長を遂げた。そして、『ジャパン アズ ナンバーワン 』と言われる言葉まで飛び出した。その良き昭和が終わり、今、黄昏の時期に来ているのではないか? 今まで、『景気は循環する』と言われてきた。好況・不況が約10年サイクルで繰り返す波のように循環した。その景気の波動が狂ってきた。いわば正弦波のように繰り返してきた周期が不況の周期が長くなり、先が見えず、低迷から脱出できないでいる。 明治維新以来、先進の西洋文化を吸収し、アメリカの後を懸命に追いかけ、頑張ってきた。そして、日本は我を忘れて有頂天になり、太平洋戦争に突入し、戦争に破れ、焼け野原になった。この時、『世界は日本が潰れた』と思ったに違いない。その敗戦国が奇跡的に立ち直った。 日本人のヤマト魂、正直さ、誠実さ、勤勉さ、教育水準の高さなど、世界中でも珍しい国民性がその不可能を可能にした。 戦後のベビーブームで生まれた人たちが成人し、働き盛りになった昭和の後半期、その人たちは『団塊の世代』と言われた。 堺屋太一氏が名付けた言葉だ。 昭和の時代は若い労働力が豊富にあり、国内市場は『モノ不足の時代』で、いい物を造れば売れた時代であった。その結果、日本は高度成長を成し遂げ、国民は豊かで文化的な生活を送れる時代になった。いわゆる国民が総中流化した。 輸出も当初はメイド イン ジャパンは『悪かろう安かろう』となじられたが、品質の改善と向上に努めた結果、品質は世界中どの国にも負けないナンバー1になった。 日本は、やること・なすことが大いに当たり、鉄鋼はじめとする重工業から、家電品製造や自動車産業、半導体産業などが多くの分野で世界一となった。 それが『Japan is No.1』と言われる所以であった。 その良き時代の成功体験に、今もなお、浸っている人が多いのではないかと思う。 やればできるという自信は大切なことであるが、自信は過信に繋がる。 『勝者は必衰』が習わしである。 1990年を前後して、世界は大きく変わった。 しかし、普段通り生活をしていると、世の流れの変化は掴みにくいものだ。 しかし、世界が変わった象徴的な出来事がいくつかある。 共産圏諸国が崩壊し、自由主義の世界に参入してきた。その頃からグローバル化やボーダレス化が叫ばれ、その結果、安い労働力がいくらでも供給される時代になった。 東ドイツは消滅し、統一ドイツが生まれた。ソヴィエト連邦も崩壊し、ロシアになり、旧ソヴィエト連邦諸国は次々と独立した。 中国は未だに共産党が政権を握る珍しい国だが、経済活動面では自由主義、いやそれ以上に活発な動きをしている。さすが中国人は昔から華僑として世界を股に駆け稼いでいる商売人で、『何でもあり』という彼ら一流のやり方で、素晴らしい経済成長を遂げつつある。その結果、世界第二の経済大国にまで急激にのし上がってきた。 日本は『失われた20年』という言われるように、1990年代から現代まで、この20年間は経済成長が停止してしまった。 この原因は何なのか? 再起するための解(答え)は何なのか? が見えない。 その解を出さない限り、失われた20年は今後も続くと言わざるを得ない。 その解が今、問われているにも関わらず、政治家や官僚は、党利党略や所属省庁の利害を優先して、口先では改革の実行と言い放っているが、本音は自己保身を行っている。 政治家や官僚は公務員として、国家・国民のための公僕でなければならない。 しかし、最近、政治家の中で政治が家業になっている人が多い。二世、三世の議員がやたらと多い。親が議員なら子供が後を継ぐ、政治家家業である。 ピアニストは一流になろうとすると、3世代かかると言う話を聞いたことがある。 おじいちゃん、父親がピアニストや楽器演奏者で、そして自分がピアニストになれる。すべてのピアニストがそうではないが、これは音楽の遺伝的素質と、家庭環境がそうさせるのだろう。芸術の世界はそれで良い。 政治の世界も果たしてそうなのか? そもそも政治とはそういうものなのだろうか? 『二世議員や三世議員がダメだ』というわけではない。立派な二世議員もいる。 しかし、ほとんどは『地盤、看板、カバン』と揶揄される政治家が増えていることは確かだ。そして苦労して努力してなったのではなく、政治家業を引き継いだ人が多い。 一流と言われる政治家や優れた官僚は、人並み外れた優れた分析力や、先見性と発信力を持たなければダメだ。話が横にそれたので元に戻す。 今の日本は行き詰っている状況にある。 全てがそうだとは言わないが、大筋はそういうことだ。だから、社会全体が何かドローっとした停滞した状況にあり、何かがおかしなことになっている。 まず、派遣社員やパートといった非正規雇用が非常に増え、安い賃金で働く人が増えた。通勤時の社員の服装を見ると、以前と違い、汚く、だらしない服装で通勤している人は多い。視線は下を向き、歩いている姿に元気が感じられない。朝の出勤時から元気ハツラツとした姿が伝わってこない。 以前はパリッと背広姿で、目線が上を向き、明るい顔つきで、足早に歩いて出勤していた。全く元気が見えなくなった。 企業がフレックス勤務を採用してから、一層、通勤時の姿がダラダラした姿に映る。 そして、正社員がリストラされる一方で、派遣やパートの非正規社員に置き換わる。そういう構造になっている。 自宅周辺を見回すと、結婚しない子供たち(既に大人になっている子供)が親(老夫婦)と同居している家庭が多い。 子供が結婚すると、親とは同居せずマンションに移り住む。家に残るのは、高齢化した老夫婦。以前は賑やかだった団地は年々高齢化が進む。そして、片方が亡くなると、一人暮らしの家が増える。団地の自治会活動も高齢化のため、次第にできなくなる。 隣近所の付き合いも次第に疎遠になる。それが現実の姿だ。 まともに結婚した子供たちはマンションに住み、ローン返済に苦しむ。共稼ぎしないと生活ができない。子供ができれば、1年間は子育てに専念しなければならない。その後は子供を保育所に預け、自分は働きに出る。 しかし、正規社員として働ける職場がない。その結果、パートや派遣社員など非正規社員として安い賃金でも働かざるを得ない。 子育て、ローン返済、就職先を見つける、この二重苦、三重苦を抱えながら、なんとか乗り切っているのが若い人たちだ。本当に大変な状況だ。 工場の海外移転や廃業で、日本を支えてきた製造工場が少なくなり、店やショップや、外食店やその他のサービス業が増え、こういう職場は時給は安く、到底満足な生活ができない状況にある。 本当に、今の政治家はこういう生活実態、生活現場をよく見て、肌で感じているのだろうか疑問に思う。 その解が『アベノミクス』なのだろうか? 政府与党は派遣労働法を改正しようとしている。これは個人個人にあった『多様な働き方の選択ができるように』という建前になっている。果たして企業はどう考えているのか? 企業は出来るだけ人件費を削減したいと思っている。 非正規社員の問題を解決する解は、『同一労働、同一賃金』にすることだ。 その上で、ユーロッパやアメリカが採用しているような『キャリアアップ制』にすれば、職場や会社を移動しながら、自分の給料のアップを謀ることができる。 会社側は業績によりリストラがしやすくなれば、労使のバランスが取れる。 労働者が弱者にならないような政策が必要である。 さて、日本が20年間伸びなかった原因は、何なのだろうか? 安い労働力が、中国やBURICSの発展途上国や東南アジア諸国にいくらでもあり、安い労働力を求めて工場を海外に移したことが一番大きな要因になっている。 特に典型的なのは、家電業界で、工場の半分ぐらいは日本から消滅している。 地方工場は転売され、拠点工場に集約している。今まで働いていた地方工場の従業員はリストラに応じるか、拠点工場に移籍するかの選択を迫られる。 そこで辞めた人はそれなりの退職積み上げ金をもらい、次の就職する先を探すことになるが、地方にはもう工場がない。だから次の就職先は日雇いやパートなどの非正規労働者になる。こういうパターンが至るところで繰り返されている。 地方の商店街は、工場がたくさんあり、元気だった頃は栄えていたが、工場がなくなり、社員がいなくなると、店は成り立たなくなり閉ざされる。シャッター通りになる。 城下町や門前町でお城やお寺がなくなったようなもの。それが積み木崩しのように崩壊現象を起こしている。 田舎にゆけば、休耕地と言われる田んぼに雑草が生い茂りブッシュのようになっているところが目立ってきた。田んぼや畑は手入れを数年間怠ると、どうしようもない原野に化する。 私の田舎は和歌山の有田だが、みかん畑も雑草が覆い茂った畑が所々にできてきた。元々はみかん畑で、肥料をやっている土地だから、雑草の成長の勢いは凄い。 2-3年も放置すると、あっという間に原野となる。 製造工場の話に戻るが、現在も工場の海外移転が盛んに行われている。しかし、モノづくりはノウハウや技能や技術が詰まったものだから、簡単に海外に移設することができないはず。しかし、最近はハイテク工場ですら、中国を中心にアジア諸国にあっという間に移転が完了する。 これは製造現場がロボットや自動化で機械化され、現地人にちょっと教えれば、精密な加工や組み立てができる時代になったからである。 それを支えているのがデジタル技術やIT技術だ。 デジタル化はあらゆるところに介在し、従来ならできないようなことを、いとも簡単に成し遂げる。 今まで、何十年間もかけて改良や改善をし、高品質なものづくりをしてきた作業がデジタル化すれば、あっという間にできてしまう。 そういうことで、豊富な低賃金労働力が手に入り、誰でも作業ができるようになるデジタル技術が相まって、急速に工場は海外に移転してしまった。 今は、120円に届くような円安だから、『日本に工場を回帰させる』という話も聞くが、いずれ円高になると、また海外に移転しなければならない。 工場を海外移転したという現実を素直に受け入れ、その上で、目先の出来事に惑わされないで、『日本でやるべきことは何か』を考えることが大切だ。 『海外でやること』と、『日本でやること』を分離し、日本で取り組むことに集中・特化することが大切だ。 言葉で、『国内産業の活性化を図る』とか、『地方を元気にする』とか、『無駄な公共投資はしない』とか、『ハコモノは造らない』とか、『原発が停止し、電力料金が上がる、製造力に被害が出ている』とか、『少子高齢化で、年金や保険料積立が不足だ』など、言っていることは今、見えている状況を並べているだけである。 これなら誰でも言える。 もっと、根本的な要因を掘り出して、抜本的な『解』に取り組まないと、この行き詰まりは解決しない。 アベノミクスは対処療法だと思う。 短期的には第一、第二の矢は効果があったように見える。しかし、カネを使えばその瞬間はどんなことでも動く。だから結果が出たように見える。しかし、それは一瞬だ。 使った金は必ず後で付けが回ってくる。しかも、金の使い方が対処療法的なので、しばらくすれば効き目がなくなる。つけが残るだけになる可能性が強い。 いま、アメリカを中心に金融工学という学問が盛んになっている。 世界経済は、巨額なマネーをグローバルに動かすことで、『儲ける』という時代に突入している。『マネーゲーム』と言われているが、まともな経済の原理ではなく、金儲けがゲームに変わった。 しかもこのゲームは、インターネット上で、瞬時に取引される。巨額のマネーがネット上で瞬時に決済される。 コンピュータと、インターネットの発達が生んだ新しい経済システムだ。これは今までの実態経済とは次元をことにする世界だ。 世界中のダブついたカネが世界中の株式市場に投下され、瞬時に売買されて、巨額の利益を上げる。そのためにはあらゆる情報を手に入れ、コンピュータを駆使して、最適解を得ながら投資の決済を実行する。 人間が介在する余地は少なくなってくるが、最後のキー入力の判断はディーラーの腕に任される。 『株価は企業活動成果が反映される』という姿からかけ離れてしまった。 超多額の売り買いをネットで瞬時に行い、株価の乱高下を誘発し、キータッチの差で巨額の利益を上げる時代だ。もちろんその逆も起こり得る。 コツコツ真面目に働いて業績を積み上げてきた日本株式会社は金融市場の自由化の下で、株価の乱高下に苦慮している。 こういう状況下で、アベノミクスは『金融政策』『財政政策』『民間の成長戦略』の3本の矢を放った。この矢は世界の動きから、周回遅れのような気がする。 随分以前の話になるが、松下幸之助さんがある場面に遭遇した際に、事業部内で話したことを思い出した。 当時、トヨタ自動車にカーラジオを納入していたが、トヨタさんから『値段を半分にしてくれ』というコストダウンの要求があった。 事業部は『これは無理だ、打つ手がない。せめて1割、2割なら協力できるが・・』ということで、幸之助社長に報告し、お伺いした。 幸之助さんは、「わしはできると思う。『トヨタさんにお受けします』と言いなさい」と言われた。 その後で、事業部の責任者を集め、「1割、2割のコストダウンなら、いままでもやってきた。君らは同じつもりで今回もやろうと考えている。だからできないという。『トヨタさんから5割、半額にしてくれ』というなら、今までのやり方を捨てて、一度白紙に戻して、全く違うやり方を考えろ。ラジオの部品、部材、設計、生産方式、購買の仕方などすべてをゼロベースで見直せ。過去のやり方をリセットせよ。そして『必ずできる』という気持ちをしっかり持ってやれ。そうすれば、必ずできる!」というような話をされた。 そこで事業部の開発、設計、工場、購買全員が今までのやり方にこだわらず、すべてを考え直した。その結果、見事に半額で作ることに成功した、という話が松下電器社内の逸話として残っている。 まさに、今、日本はそういう局面に立っていると思う。 従来の延長線の発想で、同じような取り組み方で、課題に対処しても、この流れは変えられない。抜本的な発想の転換と、違った取り組みが必要だ。 『アベノミクスがそういう中身になっているか?』 といえば従来の発想の域を超えていないと思う。 一つが『原発は相変わらず重要なベースロード電源と位置づけ、再稼働させる』と言っている。原発の安全性は既に何回も書いたので省略するが、原発に頼る時代はもう終わった。 脱原発でも卒原発でも、言葉は何でもいいが、原発を止めること、廃炉にする。 止めるのなら、原発関連に投入している巨額のカネも凍結する。 高速増殖炉『もんじゅ』は動く予定がないのに、巨額の維持管理費を費やしている。その他、原子力利用と称して、たくさんの財団法人に巨額のカネを投入している。 それらの金を別のところに有効に使う。 あれも、これもやります、地方の再生も、子育て支援も、なんでもやりますなど、耳当たりのいいことを言っている内は、日本の再生は期待できない。 耳あたりのいいことは、国費を使う、投入することを意味する。親方日の丸はもうできない。国民の痛みを伴うことを言う政党が現れることを期待する。 消費税増税は見送った。これは景気の悪化が心配されるということで見送りになったが、歳入がなければ、歳出を我慢しなければならない。金がないのに、あれも、これもという考え方は、許されない状況になっている。 聞いて驚くような取り組みで、しかも、なるほど・さすがと思えるような新機軸の提案が出てくれば素晴らしい。 そのために省庁の解体と再編は大きな目玉だ。但し、解体・再編が目的ではない。 今までできなかった取り組みを素早く進められるようにするため縦割り体勢を見直す、それが具体策として省庁の解体と再編に繋がる。 各省庁にはとっては、築いてきたお城がなくなるわけだから、不安で心配が多い。それが新しい発想を生む原動力になる。 これからの取り組みのキーワードは、『集中から分散へ』、『中央から地方へ』、『自己責任時代へ』だと思う。 第3の矢は、そういうコンセプトに合致していなければ成功しない。 『分散』は、行政の問題だけではない。 例えば、電力事業も、今は沖縄を入れて全国で10電力会社がある。電力会社は電気事業法で規定された独占事業として認められている。 発送電分離はこの電力事業の見直しの一つとして期待されている。 発電所は今まで100万KW級の大型発電所、特に原子力発電所は人口が少ない地方の不便な所に建設し、長距離送電線で都心部に送電していた。 これを中規模で50万KW前後の発電所(高効率火力発電所など)を都心部の電力需要地近くに配置し、分散して建設することで、送電ロスが下げられる。 それと合わせて、日本列島を南北に繋ぐ背骨となる大容量幹線直流送電線網を国営で建設する。直流送電は、周波数に関係なく北海道から九州まで直で繋げる。 この大容量幹線送電線に肋骨のように支線送電線を繋ぐ。 太陽光や風力発電など自然エネルギーは不安定な電源だから、全国規模で連携すれば広範囲の発電を平準化できる。電気を貯める技術開発もいる。そういう発想と取り組みが新しい需要と産業を育成する。 公共投資は、従来のハコモノは止め、配電線の地中化を強力に集中して進める。 これにより、土木工事事業、電気製造業(トランスなど)、電線メーカ(地下ケーブルなど)、銅精錬金属業(電線)、樹脂産業(各種絶縁)など広い産業が潤う。 その効果は、台風などで電線が切れることがなく、電気の安定供給が出来る。電線の地中化で電柱がなくなる。道路が広くなり、交通渋滞や事故も少なくなる。 そして何より、都市の景観、見栄えが良くなる。 この電線の地中化に並行して、看板や貼り紙を規制強化または禁止する。 この工事は、都市部や観光地から優先的に工事を進める。 日本を世界の観光地に衣替えし、観光立国を狙う。 今年は海外からの観光客が1千万人/年を超えるそうだが、世界の観光客のトップはフランスで、年間8千万人になっている。 せめてその半分、4千万人来てもらえれば、一人10万円使うとして、4兆円の観光収入が得られる。 これにより、全国の観光地がうるおい、メイドインジャパンの高品質な商品が売れる。そうなるには、日本の景観を見直しし、手入れがいる。それが電柱の地中化だ。 観光地で写真を撮る、日本は電線ややたらに看板が目に付き、景観をぶち壊している。ヨーロッパ諸国の観光地は電柱や電線がないので、写真がとてもすっきりして綺麗だ。こういうところに金を掛けることが、発想の転換だ。 そういう今までやって来なかったことに着目し、取り組むことが日本の再生の鍵になると思う。 いかがでしょう? |

2014年12月2日(火)

いよいよ、公示日! アベノミクスで日本が良くなるか?

| 12月に入り、今日は衆議院議員の公示日になった。この一年があっという間に過ぎたような実感である。 突然の衆議院の解散で、大義のない解散・総選挙ということで、世の中が騒がしい。この財政難で苦しんでいる時に、また年末の超多忙なタイミングで解散総選挙とは何事かと言う人が多い。小生もその一人。 『圧倒的多数の陣容を構え、安定多数の与党体制であり、しかも、アベノミクスは成功しているということだから、何もこのタイミングでやることはないだろう』と言うのが皆の意見だ。ここで選挙を行って、議席をさらに伸ばす必要もない。下手をすれば現状より議席を失う確率の方が高いはず。それでも選挙に打って出る。なぜ? 『消費税を10%に引き上げるのを一年半先伸ばしすることにつき、国民の信を問う』と言うのが建前になっている。しかし、これは野党も同調し、反対していることではないので、約700億円の巨額を使う総選挙をする価値は見当たらない。 『一体何を考えているのか?』 『解散する本音は何なのか?』が見えてこないから、ほとんどの国民(60%を優に超える)はこの解散、総選挙に疑問を投げかけている。 そういう変なわけのわからない選挙になるが、結果は自民党の圧勝に終わるだろうと言うのが巷の噂になっている。 野党がだらしない!小政党の群雄割拠、野党間で潰し合いを繰り返している。 しっかりした統一野党なら、『これはチャンスだ!』と沸き立つところだが、それも見えない。 小泉さんが『郵政民営化、賛成か!反対か?』と言う短いセリフで選挙をして、自民党が圧勝した。あの余韻が安倍さんの脳裏に焼き付いているのだろうか? しかし、郵政民営化は大きな課題を妊んでいた。それは自民党内に民営化反対の大勢力が存在していたので、そういう反対派を一掃したいという思惑があった。 だから反対派は自民党の公認候補を外された。結果は小泉さんの思惑通り、郵政民営化は進んだが、反対派は自民党から離れたくさんの野党が乱立する結果になった。 繰り返しになるが、今回の『消費税先延ばしの信を問う』の選挙は、与党内に表面だって反対を叫ぶ声は聞こえない。野党も反対していない。だったらなぜ選挙しないといけないのだろう? だから大義がない選挙だと言われているのだ。 さて、安倍さんの狙いは本当に『消費税先延ばしの信を問う』選挙として位置づけているのかどうかだ。 実は選挙で『アベノミクス』が認められたという実績を得ることで、『アベノミクス』以外の他のいろんな政策、法案を通しやすく地均しをする選挙ではないかと思う。 政策課題がたくさんある。一番目は経済の立て直しだ。これはアベノミクスの一丁目一番地と言ってはばからないからそういうことだ。外交面では『集団的自衛権』、交易では『TPP参加』、エネルギーでは『原子力発電の再稼働』、『地方再生』など多方面の課題があるが、この選挙で勝つことで、それらについても国民の信を得たという解釈で、与党内を取りまとめ、ドンドン進めるための戦術のように思える。 まさに、『この道しかない』というフレーズどおりに進めるだろう。 個人的には、アベノミクスやその他の政策にうまく行っているかどうかは別として、基本的に反対ではないが、唯一、原発再稼働は絶対反対である。大体、原発をベースロード電源と位置づけていることは大変危険だ。 自民党は原発関連企業、電力会社から多額の政治献金をもらっている。だから恩返しのため多額の国費を原子力開発研究事業関連に投資している。これを取りまとめると、多分数千億円になるはずだ。そして原発再稼働や、今後の原子力利用事業をさらに進める政策を推進する。 あの福島の大事故を経験した後ですら、原発の再稼働に突進している。早く再稼働にこぎつけたいのだが、国民の方が慎重な態度の元で、一気に進めることはできないと判断しているようだ。 だから、いつも言われている『世界一の厳しい安全基準を作り、その世界一厳しい安全基準で安全審査や安全確認を行い、安全と判断され、確認され、検査を通ったものから順次再稼働をする』と言う慎重な言い回しになっている。 原発は現行のもの全て廃炉にし、新規建設は中止すべきというのが小生の持論だ。 なぜ、そういう極論?を言うのか? 自民党、安倍さんはいつもこう言っている。 『日本は不幸にも福島の事故を経験し、多大の被害を引き起こした。こういう事故が再発しないよう原子力利用、原子力発電については、世界一、厳しい安全基準を作り、その基準に則り、安全審査、検査をしっかり行い、その結果、安全と認められた原発についてのみ再稼働をさせて頂く』となっている。 この言い分のポイントは ①日本は世界一厳しい安全基準を作った。 ②この世界一厳しい安全基準で、原発の審査をする。 ③だから、日本の原発は世界一安全だ。だから、稼働しても安全だ。 という3段論法の様に聞こえる。 これは全く間違いで、こと原発については安全だ!と言い切れない。なぜか? 日本は世界の中で、地震が多く、世界一二の地震大国である。また火山がたくさんあり、噴火が至るところで起きている。いわば、日本は世界一二の不安全な国である。そういう国土に、世界一の安全基準を満たすから、基準を満足した原発は安全と言えるのか? 誰も保証はできないはずだ。 地球の神様と契約ができて、日本の国土の地震や津波はこれが最高ですよという約束ができれば、それを上回る基準で設計すれば、安全だといえる。 世界各国と比較して、日本の安全基準は世界一にしたから、これを満たせば安全だという論理は全く成り立たない。安全基準は意味を成さないことが分かる。 あまり例えが良くないかもしれないが、『台風の嵐の中を、この飛行機は世界一、構造や強度をしっかり造っているから、嵐の中でも安全に飛べる』というようなもの。 晴天で何もない天候の中で飛行する飛行機に乗るのか、嵐の中で飛行機に乗れといのか、というような違いとも言える。 日本では日常、地震は当たり前になっている。『あぁ!また揺れた!』という感じだ。 地震に慣れっこになっている。しかし、世界のほとんどの国は一生、死ぬまで地震を知らない人々がたくさんいる。そういう国では原発を稼働させても安全かもしれない。 見方を変えれば、原発事故は原子力発電システム的要因で起きる事故と、今回の福島原発のように外部要因で起きる事故がある。チェルノブイリ原発事故は前者が原因の事故だった。原発システム要因で起きる事故は、原発システムそのものの設計や製造などの信頼性や余裕度を高めると事故率は理論的に下げられる。 しかし、外部要因で起きる事故は、自然の外部要因(地震、津波、火山噴火)そのものを予測し、想定し、それに対して設計余裕を見ることになる。それが世界一厳しい安全基準だと言っていることだ。 その外部要因の想定が、自然の力の凄さをどれだけ人知が予想できるかにかかっている。人間は過去に発生した自然の力による災害を調べて、それに経験値を加えて基準づくりをする。安全基準は出来るだけ安全を保証できるスレスレの低い基準がベストである。安全、安全と基準値を上げてゆくと、コストが合わなくなる。だから基準作りの際は、過去の出来事を調べて調べて、それが大きな基準の拠り所になる。 今回の福島原発事故も、『想定外の津波』ということになっている。 しかし、過去1000年前にそういう津波がやってきたという遺跡があるらしい。それなら その過去の実績を生かさなければならなかったのだ。想定外では通じない。 それでは、『これから再稼働する世界一厳しい安全基準で審査し、合格した原発に対し、再稼働させることが安全かどうか?』となると、誰も絶対安全と言い切っていない。 あくまで、世界一厳しい安全基準をクリアしているということだけだ。 原発だけは、人間が神の領域とも言える『物質の原子核を操作する』領域なので、一度事故が起きれば、想像を絶する被害が生じることになる。 原子力は巨大なエネルギーが得られるので、人類の幸せに貢献する夢のエネルギーとされて、原子力平和利用として進められてきた。しかし、反面、それが制御不能になれば、巨大な被害が生じるという悪魔のエネルギーと化す側面を持っている。 政治家が、関連企業から政治献金をもらい、見返りに再稼働させていいというような軽々しい課題ではない。 その使い古しの放射性廃棄物の後始末、後片付けの方向性すら決まらない状態でもある。使うだけ使って、あとは知らないというわけにはゆかない。 今を楽しく、便利に生きたいという安易な気持ちは捨てて、将来が楽しい良い時代になるために。今は少し不便さを我慢する、そういう取り組みに賛成する。 今日は公示日なので、候補者は勇んで出陣するだろう。 どれだけの政治家が将来の日本を見据えて取り組もうとしているのだろうか? しっかり見極めたい。 |

2014年11月24日(月)

週刊ダイヤモンド 11/15号 特集

ビジネスマンの必須教養

「宗教」を学ぶ

| “無宗教国家”日本からは見えてこない現実が世界にはある。連日、メディアをにぎわす国際ニュースの背景を理解するには、宗教についての理解が不可欠だ。 現代社会を読み解く鍵として欠かせない世界の宗教の基礎知識と、実際にビジネスの現場でも必要となるノウハウを身に付けよう。 (以上、記事から転載) この週刊誌は、既にバックナンバー入りしているので、大きな本屋のバックナンバーコーナか、ネットでしか手に入らなくなっている。 詳細は雑誌を読んで頂きたいが、小生が知らなかった点などについて、少し触れてみたい。 |

| 世界の3大宗教とは、キリスト教、イスラム教、仏教である。 しかし、信者の数を世界人口の比率で見れば、キリスト教が31.5%、イスラム教が23.2%、3番目がヒンドゥー教で15%、そして仏教が7.1%、ユダヤ教が0.2%、 無宗教が16.3%、その他となっている。 キリスト教徒とイスラム教徒の合計が約50%以上を占める二大勢力だ。 仏教徒がもう少し多いと思っていたが、ヒンズー今日の半分で、意外と少ないのに驚いた。 一番驚いたことは、ユダヤ教も、キリスト教も、イスラム教も、信仰の対象としている神はどれも同じ唯一の存在であること。そして、いずれもが『旧約聖書』を聖典としていること。 ユダヤ教は『旧約聖書』を経典にし、キリスト教は『新約聖書』を経典としていることは知っていた。イスラム教はマホメッドが独自に開いた宗教で、キリスト教とは全く違う宗教だと思い込んでいたが、源流が同じユダヤ教ということを知り驚いている。 本書によれば、キリスト教とイスラム教は同じユダヤ教から派生したもので、いわばユダヤ教を父とした兄と弟のような関係ということだ。 父の言うことをまっすぐ受け止めた弟(イスラム教)と、反逆した兄(キリスト教)と言う感じになっているらしい。このことを本書で、初めて知った。 もう少し、イエス、ブッダ、ムハンマド(マホメット)の3人について学ぶ。 まず仏教とイスラム教を対極に置いて考えてみるとわかりやすいらしい。 仏教伝来の地図を見ると、インドを発祥地として、同心円状に広がった仏教が、なぜか西側に伝わっていない。また、北伝ルートはまるで壁にぶち当たったかのようにカーブを描いて東進し、日本に伝わっている。 そして、その壁はイスラム教が発達した地域と重なっている。このことは、仏教とイスラム教は互いに相容れない面があることを意味している。 宗教学的に見れば、ブッダ(お釈迦さん)はあくまで人間です。 人間が修行したり、功徳を積むことで、普通の人間を超えた『神』的なレベルに達することができるとするのが仏教です。 一方、一神教であるイスラム教は「人間は神の下僕に過ぎない」という考え方です。神であるアッラーは人間から隔絶した全知全能の存在で、人間がブッダのような『超人間』になることはありえません。 イスラム教の開祖であるムハンマド(マホメッド)は神の言葉を伝える預言者であり、格別の立場にありますが、彼は人間に過ぎません。 アッラーという全知全能の一神だけを認めるイスラム教と、人間が人間を超えた者になれる仏教は両極にあると言えます。 経済活動の面でも、両者は全く違う立場です。 ブッダのいう「人間を越える」ということは、人は欲深く周囲との関係で様々な縛りに囚われているのを『解脱』することで断つというものです。即ち、世俗の経済活動から抜けてゆく方向ですから、本当の仏教徒は経済的に生きるのが難しいと言えます。 イスラム教は余りにも神は偉すぎて、人間が見たりすることができません。 ただ一人だけ、天使を介して神と関係を持った者がムハンマドということです。 イスラム教はイスラム法さえ守れば、人間としての世界から脱する必要はありません。正直者の商人として生きることが許されます。解脱の必要はなく、商売と両立ができるのです。 それではキリスト教はどういう立場なのでしょう。 キリスト教は一神教としては異端と言えそうです。 イエス・キリストの登場は、神と人間の関係は預言者を通じて行っていたのが、いきなり『神』自体が人間となって現れたようなものです。 イエス・キリストは30代前半で死刑になり、その後復活するのですが、神が人間となってこの世に出てきたというのは何か不思議な話です。そういう意味で異端と言いました。 それでは、キリストは神なのか、人間なのか? 本書によると、100%神であり、100%人間だということになっています。 この訳の分からないところを突き通しているところが、キリスト教のすごいところだとも言っています。 以上が大筋の三大宗教のあらましでした。 それでは各論に入ります。 ■キリスト教の歴史 ユダヤ教を源流として、紀元前後に生まれたイエスキリストにより原始キリスト教が起こり、1054年にローマカトリック教会(西方教会)と、東ローマ帝国を中心に正教会(東方教会)に分裂した。十字軍などの宗教戦争を繰り返した。 その後、1517年にローマカトリック教会は教会堂などの建設などで財政難に陥り、免罪符(罪を逃れ神の国に入れるという木札)を販売。こういう根拠のないローマカトリック教会の権威に異を唱え、ローマ教会から破門されたがルター派を組織して、プロテスタント(抗議する人々)として宗教改革の担い手になる。聖書中心主義を掲げて、プロテスタントを北ヨーロッパ地方に広めた。 その後も多くの教派が生まれ、ルター派、カルヴィン派、英国国教会、ピューリタン、ロシア正教などがある。 キリスト教会はヨーロッパを旅行すると、どこに行っても必ず目にすることができる。 その教会がローマカトリック教会かプロテスタント教会か見分ける方法は、尖塔の上の飾りが十字架ならカトリック教会、風見鶏などであればプロテスタント(新教)教会である。 ■イスラム教について ムハンマド・イブン(マホメッド)は570年にアラビア半島メッカで生まれる。610年40歳の時、メッカ近郊のヒラー山の洞窟にこもり、大天使ジャブライール(ガブリエル)から神の啓示を受ける。神(アラー)の教えを伝導する生活に入る。630年にメッカを聖都と定める。 632年にムハンマドが没した後、教えをカリフ(神の使徒の代理者)が引き継ぎ、初代カリフから第4代カリフ(アリー)まで正当に引き継がれてきたが、アリーが暗殺され、5代目のカリフ(ムアイア)を政党のカリフと認めず対立し、アリーのシーア(党、派の意味)を作り、アリーの血統を正当カリフとしてシーア派が誕生した。これに対し、ムアイヤ朝のムアウィアをイスラムの政党カリフとするスンニ派ができた。 現在はスンニ派が多数派である。 『イスラム原理主義』と言う言葉をよく耳にするが、原理主義(Fundamentals)とはもともとキリスト教用語。 様々な矛盾や近代科学と相いれない部分もある聖書を、『文字通り、どの部分も正しい』として読む態度のことを示す言葉。 最近の自爆テロなど過激派のことを示すように使われたりするが、もともとの意味は全く違う。 ■3人の資料 ・ブッダ;俗名 ゴータマ・シッダールタ 紀元前5世紀頃、80歳で亡くなる 人間は修行により『神』的なレベルになれる ・ムハンマド; 生没年;570~632年 唯一神アッラーからの啓示を受けた預言者である人間 ・イエス・キリスト;俗名ナザレのイエス 紀元前3年~紀元後30年頃(死後復活) 100%神であり、100%人間 ■ユダヤ教について 紀元前13世紀頃、旧約聖書によれば、大洪水を箱舟逃れたノアの一族の一人、アブラハムが神の導きでユーフラテス川下流の都市国家ウルからカナン(現在のパレスチナ一帯)へ入植し、ユダヤ人の祖となる。 アブラハムの曾孫(ひまご)ヨセフの時代に、飢饉からユダヤ人たちはエジプトに逃れるが、奴隷の境遇になる。紀元前1270年頃、神の啓示を受けたモーゼに率いられ、ユダヤ人はエジプトを脱出。荒野を40年間さまよいながらカナンに帰り、紀元前1021年、イスラエル王国を建設するまで「流浪の民」となる。 宗教としては、紀元前5世紀に律法学者エズラが戒律をまとめ上げた。 神との契約(戒律)を厳格に守ることが、祖国を失っても信仰を持ち続け結束を強めることになった。 ■十戒(The Ten Commandments) とは、 エジプトからカナンを目指す途中、預言者モーゼが神から授かった法 ①私の他に何も神としない ②偶像を作ってはならない、偶像を拝んではならない ③主である神の名をみだりに唱えてはならない ④安息日を守り、聖なる日とせよ ⑤父と母を敬え ⑥殺してはならない ⑦姦淫してはならない ⑧盗んではならない ⑨偽証して隣人を欺いてはならない ⑩隣人のものに手を出してはならない ■旧約聖書と新約聖書 旧約聖書とは、神との契約の書。ユダヤ教の聖書、イエスを神の子と認めない。 新約聖書とは、イエスの教えや、弟子たちの言行についてまとめたもの。 キリスト教徒にとって、聖書と言えば、新約・旧約の両方を指す。 ■感想 宗教は人々の生活や習慣に奥深く入り込んでいるので、安易に話をすることができない。信者にとっては命より大切なものとなる場合もある。 そういう感覚は、日本人のあいまいさの国民性から理解しがたいことだ。 仏教は6世紀に百済から日本に伝わり、南都6宗(律宗、華厳宗、三輪宗、成実宗、法相宗、倶舎宗)などで、南都7大寺(東大寺,西大寺,法隆寺,薬師寺,大安寺,元興寺,興福寺)で、国家の保護のもとに大いに研究された。 当時の南都7大寺はお寺というより学問所としての役割を果たした。 その後、仏教は日本においても、いろんな宗派が生まれたが、宗派間の争いなどはなかった。これも仏教の特徴の一つだろう。 精神修養的な存在になっている禅宗など、最近、海外の企業家に強い関心を持たれている宗派もある。 特に、アップルの創業者、故スティーブ・ジョブは禅ブームに火をつけた一人だ。 なぜ、実業家たちが禅に引かれるのかは、天地創造した神も居なければ、神のお告げを伝える天使も登場しない。そこが現代の科学とか論理に矛盾しない究極のリアリズム(現実主義)に通じるものだということかもしれないと。また、自分がやる気があれば、いつでも、どこでも実践できることに、他の宗教と違った普遍性を感じているのではないかとも言われている。 |

2014年11月14日(金)

『アドラー心理学』をご存知ですか?

| 最近、注目されている『アルフレッド・アドラー』が提唱している心理学で、特に理解することは難しくはないが、実践できるか?となると、なかなかできないと思われる。 最近、『アドラー心理学』に関する本はたくさん出版されて、本屋の店頭で見ることができる。ここで紹介する本は、『嫌われる勇気』というタイトルで、岸見一郎氏と古賀史健氏の共著、出版社はダイヤモンド社、本体1500円+税。 内容は哲人と青年の会話を通じて、アドラー心理学に迫る構成になっている。 この本の内容を紹介する前に、小生の持論を少し書いてみた。 私たちは、日々、家庭では身内と、社会では他人とのかかわりの中で暮らしている。奥さんや子供と言えども、自分ではない。親御さんも同様に自分ではない。『身内』と言う言い方は家庭という空間でのつながりであって、心理学上は他人だと言える。 毎日の生活で、奥さんや、子供や、親御さんや、近親者と会話する。その内容は世間の他人との会話と違い、心がおけないことも言い合ったり、相談したりすることができる。 しかし、そういう近親者との会話や、家族との関係において、完全に自分の思いどおりでなく、何か心理的なストレスを感じているはず。 「いや家族との会話でそんなストレスを感じたことは全くない」と言われる方もいるだろう。その人は自分はそう思っているだけで、話相手の奥さんや子供は旦那さんやオヤジから全くストレスを感じていないかといえば、そうは言い切れない。 子供は親から何か言われると反発する。だから、何かの軋轢を感じている。 ストレスは自分、即ち『自我』と他者、即ち『他我』との関わりにおいて発生するもの。 『自我』がしっかり確立できている人(自我の殻がしっかりできている人、自立できている人)は他人を受け入れることができる。うまく付き合うことができる。それは『自我』が確立している人は、他我に自我を脅かされることがないと言う自信をもっているから。 『自我』があやふやな状態の人は、ちょっとした他人との触れ合いで、反応が大きくなる。 だから、他人との付き合う時は、相手の人がどういうタイプの人かを見て付き合うようにすれば、トラブルが少なくなる。 さて、人は動物であり、生きるために本能的に自己防衛する。この行動や思考は社会生活をする上で、いろんなところに現れる。 仕事の面では、うまく行った時は「自分がやった!」 うまくゆかずにトラぶった時は、「自分に関わりがない!」という責任の転嫁や、言い訳をすることが多い。 松下幸之助氏は、子供の頃、父親の米相場が失敗して家庭が崩壊し、和歌山から大阪に出てきて、火鉢屋、そして自転車屋に丁稚奉公に入った。そういう状態だったので学校にもまともに行けなかった。また病弱な家系だったので、自分の体が弱く、近親者が次々と亡なり天涯孤独の身になった。 人が『自我』を超越することができるかどうか分からないが、「素直になりたい」「素直になろう」という気持ちを持ち続け物事に当たれば、今まで見えなかった諸事や他人の動きの実相が見えて来るようになる。 さて、『心理学』と言えばフロイトやユングが有名ですが、このふたりに並ぶ3大巨頭の一人にアルフレッド・アドラーがいます。 フロイト心理学は、『分析心理学』と言われるもので、アドラー心理学とは双極に有ります。元々、アドラーはフロイトの門下に所属していました。それが、有る時から、袂を分かったのです。袂を分かつほど、二人の考え方が違っていたということです。 その違いを小生なりの見方でちょっと書いてみたいと思います。 モノを製造する現場では、品質問題がつきまといます。 品質管理や故障分析でよく使う手法で、不良の原因と故障の結果を結び付け、再発防止に取り組見ますが、これにはFTA(フォール ツリー アナリシス;故障の木分析)とFMEA(フェイリア モード アンド エフェクト アナリシス;潜在的故障モード影響解析)という手法があります。 大雑把な言い方をすれば、FTAは故障症状(結果)から故障を起こした原因に迫る解析手法です。故障の原因を突き止めれば、そこを直すと、同じ故障は再発しません。 FMEAは予想される故障につながると思えるいろんな要因を想定し、それが製品(完成品)の故障にどうつながるかと言う原因系から結果を予測する分析法です。この二つはアプローチの仕方が逆になります。 間違いを恐れずに言わせて頂くなら、フロイト心理学はFTA的手法と言えます。今の症状(行動や精神の動き)は、過去のいろんな出来事(要因)によって引き起こされていると考えます。 フロイトは現状から過去の経験や出来事に迫り、要因を見つけることで現状を改善しようとしたのですが、アドラーは『過去は変えることができないから、現状も変えられない』と言う思考に至ったのではないかと思います。 アドラーは過去は過去、それをバネにして、自分の思考を未来に向けて変えるという、自分が変わるための心理学を提唱しました。 アドラー心理学は他者を変えるためではなく、自分が変わるための心理学とも言えます。そして、 ①すべての悩みは対人関係にある②これまでの人生に何があっても、今後の人生をどう生きるかについて 何の影響もない ③トラウマ的な縛りを否定する ④原因ではなく、目的で考えよ。 と言うようなことを提唱されています。 そして、「人は変われる。」「誰しも幸福になることができる」と言い切っています。 それでは、人間にとって最大の不幸は何か? それは自分を好きになれないことと言っています。幸福とは貢献度だと、誰かの役に立っているという主観的な感覚があればいいと。誰かに評価してもらって、役立っていることを認めてもらう必要はないと。 表紙のカバーには、「自由とは他者から嫌われることである」となっています。 なぜ、あなたはいつまでも変われないのか? なぜ、あなたは劣等感を克服できないのか? なぜ、あなたは他人の人生を生きてしまうのか? なぜ、あなたは今、幸せを実感できないのか? そういう疑問に明快に応えてくれます。 これは心理学というより、哲学またはある種の宗教的な感じもしますが、宗教は非現実的な上に立っているのに対して、アドラーの心理学は論理の上に展開されます。読みごたえがある本ですが、2度ほど読めばある程度、ハハーンとなるはずです。 よし、少しかじってみようと思われる方はぜひ、じっくり読んでみてください。 あなたの幸せのために!! |

2014年10月22日(水)

『変わった世界 変わらない日本』

日本経済を復活させる唯一の解決策とは何か?

野口悠紀著

講談社現代新書

本体 800円(税別)

| アベノミクスで騒いだが、その効果がどうなのか? 一部では景気が上向いているようなことも聞くが、生活実感としてはあまりそういう状況ではないような気がする。 アベノミクスは、超金融緩和を行うことで、お金の出回る量を増やし、それで経済活力を力強いものにしようという考え方だ。 3本の矢で成り立っているそうだ。 一本目の矢は大胆な金融緩和政策、二本目の矢は機動的な財政政策、三本目の矢は民間投資を喚起する成長戦略、 既に二本の矢は放たれた。三本目の矢は放とうとしても難しい。 この三本の矢で、持続的な経済成長、すなわち富の拡大を図ろうというもの。 一方で、財政赤字の補填のための消費税アップで、消費税が8%に上がり、景気の足を引っ張っている。さらに、消費税が来年春に10%に上げる話が出ているが、赤字財政の埋め合わせのための増税か、景気の減速を恐れて消費税増額を見送るか、難しい選択の局面で安倍総理も思案のしどころに差し掛かっている。 ヨーロッパ旅行をすると、特に北欧諸国は17%とか20%近い消費税を取られるので、買い物する際は注意し、免税店または免税手続きができる店で買うことになる。 消費税が10%になっても、そうバタバタすることもないと言えるが、若い子育て中の人達にとっては、給料が上がらず、出る金が増えるという板挟みで苦労することになる。 一方で、『日本の財政は破綻寸前だ』と言われている。今後、高齢化社会の到来で、社会福祉費用が重くのしかかってくる。その結果、国民一人あたり(赤ちゃんから老人まで)約700万円の借金になっている。『自分がそういう借金を抱えている』という意識は全くない。誰もそういう気持ちだと思う。しかし、日本国移民である以上は、その借金から逃れられない。 国の借金は国債で賄われているが、債券には利息を払わなければならない。この利息が急上昇すると、利払いが増える。その利払いができなければ財政が破綻する。 さて、9月21日、水野和夫著の「資本主義の終焉と歴史の危機」について書いた。 水野和夫さんはこの本で、日本という視点より、もっと広く捉えて、世界経済の状況を今までにない視点で捉え、まとめられていた。 この本で、現在の経済状況について啓発され興味を持ったので、他にこういう類の本がないか、近くの本屋で立ち読みしていたところ、野口悠紀さんの本書に出会った。 野口さんは有名な経済評論家で、テレビや新聞によく出られている方なので、よく知っている方が多いと思う。 表紙は、『変わった世界 変わらない日本』というタイトルで、大胆にも、アベノミクスでは日本は浮上しない 『日本経済を復活させる唯一の解決策とはなにか』と大きな文字で書かれている。 さらに、 世界はこんなに変わった! 金融立国で劇的に復活したイギリス ITが新しい世界的分業を実現、若い企業が成長を牽引するアメリカ 日本は何も変わらない! 円安頼みの輸出立国モデルに固執、小泉改革が古い産業を温存、主要企業の顔ぶれが変わらない日本 となっている。 日本経済が長期的な停滞から抜け出せないのは、1980年代以降に起きた世界経済の大きな変化に対応できていないからだ。 この1980年代に生じた大きな変化とは、3つの大きな事象がある。 ①市場経済モデルの復活、社会主義の失敗である。 ②加えて、パソコンやインターネットに代表されるITの進歩が凄まじく進み、市場経済 の有利性をさらに高めた。 この「市場経済の有利性」というところは少し理解しにくいが。 ③もうひとつの出来事は、80年代から90年代にかけて、中国をはじめとする新興国の 工業化。これにより、先進国の製造業は規模を縮小せざるを得なくなった。 その影響を一番大きく、深く被ったのが日本である、と言われている。 そして、2007年から2008年にかけてのリーマンショック、バブルの崩壊で世界は大混乱に陥った。ここでも一番大きな被害を被ったのが、実は当事国のアメリカより日本の製造業である。当時の財務大臣の与謝野さんは、日本経済は磐石で、ハチが刺した程度に収まると言っていたのを覚えている。しかし、日本経済への影響は甚大だった。 世界が大きく変わる中で、「そのうちによくなる」、「金融緩和したり、財政支出を増やしたり、政府が成長戦略を立てれば良くなる」と考えている人がまだたくさんいる。 だからアベノミクスのような経済政策に過大な期待をする。または賛同する。 しかし、現状はそういう小手先の経済対策で対処できるものではなく、構造的変化を伴う基本的な仕組みを作り変える大きな取り組み、改革をしなければならない。 日本人は改革という言葉を安易に使うが、本当の改革は血を流す覚悟が要る。 終戦後、長い年月をかけて取り組んできた経済財政政策は、1990年代には “Japan is NO.1”とまで言われた時期があった。 21世紀は日本の時代だと、もてはやされた。 その成功モデルだった日本が、世界経済の変化に取り残されて、低迷し、相変わらず古い経済政策に終始している。 この本で、野口さんが明確に主張しているように、『現在の日本がよかろうと思ってやっていることが本来やらねばならない取り組みに対して、真逆の取り組みで、ますます世界の変化から置いてきぼりを食うようになっている。 もうそろそろ、国民が気づき、経営者も気づき、政治家も気づいて、世界の変化に対応する動きをしなければますます置いてゆかれる。その結果は国の破綻に通じる。 ぜひ、多くの人に本書を読んでいただきたい。 |

2014年10月20日(月)

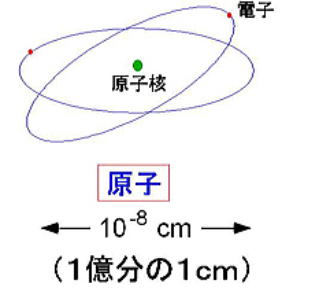

『光』について、少し考えてみましょう。

| 今日は、少し『光』についてまとめてみたいと思います。 少し、理屈っぽい話になる部分もありますが、我慢して読んで見て下さい。 ちょっとした物知りになりますよ。 「モノや現象」を表す単位はいろいろあります。これは人間がいろんなことを科学?するために決めた基準で、あらゆる分野で、仕事や研究や開発や設計や製造する場合にその基準がもとになりなります。 分かりやすく言えば、一種の「ものさし」で、「ものさし」は長さを測る時に使いますが、他のいろんな量を測るのには、それに合う「ものさし」を使います。 「ものさし」には、いろんな種類があります。 長いもの/短いもの、大きなもの/小さなもの、重いもの/軽いもの、熱いもの/冷たいもの、明るいもの/暗いもの、電圧が高いもの/低いもの、電流が大きいもの/小さなもの、塩辛いもの/うす塩のものなど、いろいろあります。 ラフに簡単に測るものもあれば、精密に測るものもあります。 その目的に応じた「ものさし」を使います。 ここでは測定器・計測器や基準となる単位を合わせて、「ものさし」と表現しました。 さて、『光』を測る「ものさし」はどういうものがあるのでしょうか? 光の明るさ、光の強さ、光の色合い、光源の明るさと、光で照らされている面の明るさ、光源の輝き、いろいろあります。 そこで、光のものさし(単位)をご紹介しますと、単位としては、光束、光度、輝度、照度というような言葉で定義されています。 わかりやすく表現すると、 光束〔lm;ルーメン〕;光の量 光度〔cd;カンデラ〕;ある方向にどれだけ光(光束)が出ているか 輝度〔cd/㎡〕;発光面(光源、反射面、透過面)が、ある面積あたり、 どれだけ光束が出て輝いて見えるか 照度〔lx;ルックス〕;受光面が、ある面積あたり、 どのくらい光束を受けているか ここから理屈っぽい話! 嫌になったら読むのをやめてください!! 光は四方八方に発散しますので、ある点から光が出た「例えば、豆電球を点けた、マッチをスった」とすると、光は四方八方の空間に広がります。 その広がりを表す単位が立体角〔sr;ステラジアン〕という言い方をします。 ステラジアンとは、点光源から光が広がる時、その光源を中心とした仮想の球(球体)を考えます。 光が広がり球体の球面に光が当たる部分の表面積S〔㎡〕と球の半径r〔m〕の関係を示したもので、ω=S/r2 〔sr;ステラジアン〕と定義します。 わかりやすく言えば、トンガリ帽子のような形を想像してみてください。とんがり帽子の頂点に光源があり、とんがり帽子のかぶる面が球体の一部だと思えば結構です。 ■光束;光の出る量を光束〔lm〕と呼びます。 ■光度は、ある方向への立体角ω〔ステラジアン〕に光束F〔ルーメン〕が均一に 出る時、その方向の光度I〔cd:カンデラ〕は、 I=F/ω 〔cd〕 で表現されます ■照度は、照射面S〔㎡〕に、一様に光束F〔lm〕が入射する場合、照度E〔lx〕は、 E=F/S〔lx〕 となります。 ■輝度は、発光面のある方向への光度〔cd〕をその方向から見た見かけの面積 (照射面積)S’〔㎡〕で割ったものを輝L〔cd/㎡〕といい、 L=I/S'=I/πr2〔cd/㎡〕 となります。 ■光束発散度は、発光面の単位面積当たりから発散する光束を光束発散度 R〔lm/㎡〕といいます。表面積S〔㎡〕から光束F〔lm〕が発散しているとすれば 光束発散度は、R=F/S〔lm/㎡〕 やはり、なかなか理解しづらい内容です。 こんな話は、よしましょう。 この話で、課題にしたかったことは、電球、蛍光灯、LEDと大きく分けて、家庭用照明器具として3種類が手に入る時代になりました。 3種類それぞれ特徴を持っています。 100W電球を基準にして、同じ光束(明るさ)を得るには、蛍光灯なら30W程度、 LEDなら15W程度の消費電力で済みます。 照明のコストは、電力消費量だけでは片手落ちです。 もう二つの要素があります。 一つは「照明器具の寿命」です。 電球は1,000時間程度、蛍光灯は6,000時間から1万時間、LEDは4万時間と言われています。 この寿命にも定義(決まり)があります。 電球はヒラメントが切れるまでの平均寿命で表示します。 蛍光灯は、初光束(新品の時の光束(明るさ))の60%になる平均時間です。 蛍光灯ランプは使っていると次第に暗くなります。 LEDの寿命は多分、蛍光灯と同様に決めていると思います。 もう一つの要素は、照明器のコスト(価格)です。 電球は100円程度、蛍光灯は数百円~1,000円程度、LEDは1,500円~3,000円程度 とバラつきがあります。 電気代は1KWhが27円前後ですから、電気代は消費電力に比例します。 電球を1とすると、蛍光灯は約1/3、LEDなら約1/6となります。 結論めいたことを言いますと、長時間、照明を点けっぱなす場所はLEDが適します。 トイレなど常時付けない場所は電球が適します。 蛍光灯は点けたり、消したり頻繁にするところは寿命が平均より短くなります。 場所により、照明器具の特性を生かした選択をすれば上手な使い方と言えます。 もう一つ、照明で大切な点は、色の見え方です。 これは「演色性」という基準で表現します。 太陽光線は、赤色から紫色まで連続した(波長の)光が合成されていますので、最も自然な光線です。写真を撮る際、陽の光が当たる明るい場所で撮れば、一番綺麗に映りますね。これは以前はフィルム、今はデジカメの受光素子がそういう太陽光線に合わせて作っているからです。 最近あまり見かけないですが、高速道路のトンネル内の黄色い照明がありましたが、あの光で見ると、全てのものが黄色に見えましたね。黄色の単色光のナトリウム放電管という照明器具だったからです。 一般の照明では、モノの色合いが昼間の太陽光で見るような色合いに見えるのが理想的です。 衣類を買うとき、店内で見て決めたはずが、日中見ると随分違って見えるということが以前はよくありました。最近は売り場の照明の演色性を改善していますので、そういうことが少なくなってきたと思います。 もう一つ、大切な要素に「色温度」という項目があります。 太陽光は太陽の表面温度が6000度ですから、日中は理想的な照明です。 夕方は太陽が地平線に近づき仰角が低いですから、赤色成分が多くなります。 いわゆる黄昏(たそがれ)で、一日の疲れを癒す光です。 朝はこれから次第に、働こうということで、色温度を時刻とともに上げてゆきます。 電球は、ヒラメントがタングステンで出来ていますので、2千数百度前後までしか耐えられません。(ちなみにタングステンの融点は3,400度です) ハロゲンランプは管内にハロゲンガスを入れた特殊な電球で、3,000度近くまで温度があげられると思います。ですから、普通の電球に比べて、白っぽい色で演色性が改善されています。 照明器具では、この太陽の光を基準に、昼光色、昼白色、白色、電球色と分けしています。昼光色から電球色にかけて、次第に青白っぽい光から赤っぽい光になります。 人間が色に感じる目の感覚の違いを視感度という基準で表現しています。 赤色から紫色までの視感度を表示したものが、視感度曲線です。 緑色付近が一番視感度が高くなります。 照明器具を選ぶ際は、その照明する場所(部屋など)の目的に応じた色温度の器具を選ぶようにしましょう。 白人は目が光に弱いということで、電球色系の色温度が好まれます。日本人には暗すぎるという感じです。海外旅行の際、ホテルの部屋の照明が暗くて、我々にとては辛気臭い感じがします。今も電球が使われていることが圧倒的に多いです。 年齢と共に、視感度が落ちてきますので、十分な明るさを確保するような光源を使うことが大切です。『暗くて転んだ』とならないような注意が必要ですね。 |

2014年9月28日(日)

『60歳からの生き方再設計』を読んで

矢部 武著

新潮新書

本体700円+税

| ついこの間、古希を迎えたと思っている内に、早くも10年が過ぎた。おかげさまで、元気に過ごさせてもらっていることに日々感謝している。 いつも立ち読みする天満商店街にある西日本書店で、ふと目に留まったのが 本書である。中身をさっと見ると面白そうなので買ってみた。 ちょうど東京出張する用があったので、新幹線で読むことになった。 なかなか面白く読んでいて元気をもらえる本の一冊である。自分は既にこの本のタイトルの歳を10歳も超えているが、書かれている内容に共感できる。 カバーの裏に書かれている文を紹介すると、『人生80年。定年後の残り20年は漫然と過ごすのには長すぎる。シニアとして見事な人生を送っている人たちはどこが違うのか。「定年後の明確なビジョンを持つ」「現役時代のメンツに こだわらない」「愛やセックスに対しても開放的」などいくつかの共通項がある。せっかく義務と責任から解放されたのだから、自由に生き方を考え直してみよう。自身も還暦を迎えた著者が足で調べた「第二の人生」の再設計法』となっている。 要は、定年退職して仕事や肩書き、職場の人間関係などを失うと、それまで 自分がどんな人間かを定義づけていたアイデンティティも同時に失う危機に晒される。特に会社に人生を捧げるような生き方をしてきた中高年男性にその傾向が強い。定年になれば、会社でどういう立場にあっても、ただの人に戻る。 しかし、人生はまだまだ続く。 そこで新しい生きがいや、社会とのつながりを再構築しなければ、充実した老後を送るのは難しくなる。最悪の場合は『抜け殻』になる。 『老後を安心して暮らすためには、いくら貯金があればいいか』などのハウツウ本が沢山出ているが、本書はお金以外の老後の問題に焦点を絞って書かれている。 具体的には、定年後の生きがい、会社人間からの脱皮、社会とのつながり、愛と性、新しい働き方などとなっている。 ・第一章:生きがいの再設計 ・第二章:脱・会社人間の再設計 ・第三章:つながりの再設計 ・第四章:愛と性の再設計 ・第五章:働き方の再設計 となっている。 タイトルを見れば、だいたいどういう内容か察しがつくと思う。 生き生きと定年後を生きるための『成功のポイント』をご紹介する。 ・現役時代のメンツにこだわらない。 現役時代の役職や立場から離れられない人がいる。退職した後も、元部 下は部下だと勘違いし、言葉使いや態度を変える人が多い。 特に、役職が高い人に多く見られる。そういう人は定年後、ひとり寂しく過 ごす羽目になる。 ・新しいことに対して開かれている。 次々と新しい商品や、新しい友達や、初めての旅行など、新しいといういろ んな出来事が起きるが、それを興味を持って取り込んだり、受け入れるよ うに意識して行動することが大切。 自分が今までやってきたことだけに、しがみついていると取り残される。 ダンスをやったことがない人は、進んでダンス教室に行ってみるのも結構。 ・家族以外とも積極的につきあう。 外に出て、いろんな人と付き合えば、家とは違う何か刺激を得られる。 それが脳の活性化を促す。 ・現役時代から定年後のビジョン(過ごし方)を持つ。 定年前に、定年後に今まで出来なかった趣味やスポーツなどを始める準 備をスタートする。スムーズに定年を迎えて、自分の生きがいを感じること ができる。 ・配偶者を尊敬する 毎日、家にこもって「めし」だけを言っていると、奥さんから嫌がられる。 離婚騒動にも発展することがしばしば。 ・高齢者のセックスは心身の健康に良い この項目は、本書を読んでみて欲しい。 ・町内会や公報紙は貴重な情報源 特に興味があるのは、第四章:愛と性の再設計、高齢者のセックスは心身の結構に良いということである。 週刊現代に「死ぬまでセックス」という特集があった。週刊誌のことだから、興味本位に書いた記事とも言えるが、よく考えると、歳に関係なく異性に興味を持つことが若さの秘訣と言える。 いわゆる『心がときめく』ことがなければ、ただ歳を重ねて死を待つだけという姿になり耽る。 そうではなくて、常に異性に関心を持ち、心をときめかして話し合う、つきあう、という関係を維持したい。 これは夫婦間、お友達との付き合いにおいても大切なことだ。 そういう前向きな定年後の生活をする話でまとめられている。 新書判で安いので、これもぜひ一読してみてほしい一冊です。 |

2014年9月21日(日)

『資本主義の終焉と歴史の危機』を読んで

水野和夫著

集英社新書

定価740円+税

| あの夏のうだる暑さが去り、秋の空気に入れ替わり、気持ちがいい過ごしやすい季節になった。 秋は読書の季節!というわけではないのですが、最近読んだ本で、少し読みごたえがある文庫本をご紹介します。ぜひ手に取って読んで頂きたい。 毎日の生活の中で、最近ますます感じることは、『何かがおかしい!』ということです。 周囲の人々を見ていると生活スタイル、礼儀作法、挨拶、働く人の貧しさ、新聞に入るチラシの求人広告の時給の低さ、求人の仕事の内容、大企業は儲かっているのに社員の給料が上がらない、何故か理解できない企業減税の動き、消費税は8%になったが国の借金は増え続ける、消費税の更なるアップ、安倍ノミクスの3本の矢の二本が放たれたが、3本目の矢である成長戦略がよく見えない、東京一極集中現象、地方の崩壊、シャッター通りの増加、悲惨な事故の連発、人口減少、少子高齢化など、いろんな出来事や事件が起き、『何かがおかしい』と感じる。 それは何かがうまく機能していないからだ。この20年ほどの間に随分、世の中の動きが大きく変わってきた。グローバル化やボーダレス化と言われて久しいが、特にこの10数年間の変化が顕著である。 その真の要因(真因)は何か?を考えているが、なかなかよく分からない。 自分は技術者の端くれとして、いつも技術の立場で、もの事を考える癖がついている。 自分は、その要因は、一言で言えば半導体の『ムーアの法則』によるものといつも考えて、そういう目でいろんな出来事を検証している。 『これは現在社会の変化の真因として正しい答えだ!』と確信している。 今起きている世の中の変化の源になっているからだ。 しかし、『ムーアの法則』が原因だとしても、もう少し経済学的な見地で解釈があってしかるべきだと考えていた。その答えを本書が見事に解析してくれたように思う。久々に同感出来る書物に出あった思いである。 それだけに、内容が濃く読むのには少々疲れるので、集中力を切らさないことが必要になる。とは言っても経済学の難しい内容ではないので、自分のような経済学の素人でも十分理解できる。 この本を読めば、今起きている様々な出来事が『あっ!そうか!』と見えてくる。この本は本屋に出ているので容易に手に入るが、アマゾンに頼めばすぐ届く。 少し内容のご紹介をしたい。 まず、書き出しで、いきなり『資本主義が死期に近づいているのではないか?』となっている。その理由は、端的に言えば地球上、どこにももう開拓地が残されていないから。資本主義は、発展した国(先進国)がドンドン、発展途上国、後進国に市場を拡大することで、先進国は利潤を高め、資本の増殖を図ってゆくシステムだ。 今は、アフリカのグローバリゼーションが叫ばれている。地理的な市場開拓は最終局面に入っていると言える。もう地球上に新しい市場、マーケットが残されていなくなってきた。 株式投資は、電子商取引や資本の自由化で、巨額の国際資本がITの発達で瞬時に世界の株式市場に投下されたり、引き上げたりする。 企業の業績により株価が左右される本来の株式取引の時代は終わり、電子商取引により、キーボードを叩く瞬時のチャンスで巨額の利益を得ることが可能になった。企業収益や企業活動の実態からかけ離れた電子商取引が日々繰り返されている。 しかし、資本主義は資本を投下して、付加価値を高めることで自己増殖して発展してきた。そうでなくなった今、資本主義は行き詰まらざるを得ない。 第一章:資本主義の延命策でかえって苦しむアメリカ 第二章:新興国の近代化がもたらすパラドックス 第三章:日本の未来をつくる脱成長モデル 第四章:西欧の終焉 第五章:資本主義はいかにして終わるのか という構成になっている。 お題目だけを見ると、大変難しいように思うが、一度読んでみて欲しい。 日本は世界で一番早く資本主義の成熟を迎えた国である。 今、安倍ノミクスのおかげ?で金利は限りなくゼロに近い。銀行にお金を預けても利子は数百円?ほどしかない。以前は定期預金なら5%や6%の時代もあった。 若い頃、サラリーマンの給料は年々、数%以上増加し、将来に大きな希望や夢を見た。我々の世代はそういう発展と拡大のいい時代に生きてきた。 それが今、若者は生活に困るほどの低賃金で、一人の働きでは家族が養えない、結婚もできない。一生懸命働いても何も変わらない。 これは本人たちの問題ではなく、社会経済システムが崩壊しているからだ。社会経済システムは資本主義の元に成り立ってきた。だから筆者は『資本システムの崩壊だ』と言い切っている。 しかし、筆者ですら『次に来るべきシステムが見い出せない』という結論で残念だ。それほど、先が見通せない時代になっている事になる。 日本、いや世界の著名な経済学者ですら、この複雑化した現在社会の次に来る新しい社会経済システムがどういうものか分からないのが実態だ。 しかし、本書は最終章において、『あること』を暗示している。 それは本書を読んでみて頂きたい。 小生は入社当時(昭和43年)、松下電器は隆々と伸びている時期であった。昭和39年から40年の不況期を脱して、再び成長軌道に乗った時であった。 当時の景気循環は、約10年サイクルでくり返し、繰り返す波のように不況になっても、しばらくすれば再び好況になるという循環型経済であった。 松下電器の理念は、『産業人の本分に徹し、世界文化の進展に寄与する』という崇高な使命感を標榜するものであった。素晴らしい内容で、力が沸いてくるものだった。 松下電器社員は全員、『堅忍不抜』、『生成発展』、『協力一致』の3項目を表した三つ松葉をデザインした社章を胸に着けることになっていた。 この内の『生成発展』、これこそが資本主義の源泉で、生成発展ができなくなった現在、世界のどの企業も成長が滞る事になる。 今、スマホで世界ナンバーワンを突っ走るサムスンでさえ、昨年あたりから成長路線に陰りが見え始めてきた。世界中で何十億人?という人が携帯やスマホを手にしてしまった。このあとに来る商品は何があるのか? それほどお化け商品になったスマホである。 そして、そのお化け商品の世界シェアNO.1を握ったのがサムスンはスマホに使う半導体や液晶を自社でつくり、部材を含めた相乗効果を上げて巨額の儲け(富)を享受したのである。 しかし、スマホも世界的に既に一巡し、今後、進化し続けたとしても、新しいモデルに買い替え需要に留まる。 元のマーケットがお化けの巨大な市場だけに大きな販売は期待できるが、これは大きく発展するのではなく市場を維持するという販売スタイルになる。 全く新しい市場が生まれる時のインパクトはなく、巨大化した市場の維持である。そういう市場では、各社のシェア争いが激しくなり、儲けを独り占めすることができない。今後、サムスンは相当苦しくなるはずだ。 スマホ、ゲーム、ネット販売、など大きな市場に成長しきった。 次にどういう市場が生まれるのか、分からない。 スマホは世界中、発展途上国を含めて大きく伸びてきた。もしかするとこれが最後のお化け商品になるかもしれない。 一方で、『ムーアの法則』により着実に半導体技術が未だに進化している。今まで半導体LSI内部回路の線幅は、数十nm(ナノメートル:0.00000001m)という太さで、人の髪の毛の太さの数十分の一になっていたが今は更に細くなり、15nmになっている。 ここまで細くなると、半導体内部に収納できるトランジスタの数は、数億個詰めることもできる。人間の脳細胞は150億個から200億個ぐらいと言われているので、半導体をいくつか並べると、人間脳と同じ働きができる。 半導体脳は、考えることができない。プログラムに従って動いたり、命令を処理したりできるだけと言われてきたが、これだけたくさんの素子が集積されると、人間脳の記憶や、判断や、発想などを作り込むことが可能になる。 そう内に半導体脳は人間脳を追い越すと考えられる。現に、東大で作ったコンピュータは、囲碁名人と対局し、打ち負かしている。 人間の気持ちや心理が読める、または分かるコンピュータ脳が近い将来生まれるだろう。 そういう半導体をあらゆる電子機器や、あらゆる商品や、あらゆる機械に組み込まれることで、人手に頼っていた仕事がドンドン機械に置き換わる。 また、そういう半導体を組み込んだ生産機械と使うことで世界中どの国でもモノが製造できるようになった。そうなればモノづくりの工場は安い賃金の国にどんどんシフトする。その投資(資金)はグローバル化した国際金融から調達できる。資金調達はスピーディで、金利も安い。そういう時代になった。 この文庫本の内容は、そういう経済や金の流れを見事に解明してくれている。その社会経済システムの状況と合わせて、半導体の進化によるモノの生産や、モノづくりのグローバル化を合わせて考えることで、少なくとも現在起きている世の中の異様さが理解できる。 しかし、『それではどうすればいいのか?』、『日本は再生できるのか?』、『日本は生き残れるのか?』 誰にも答えはない。 |

2014年8月14日(木)

『おかげさまで生きる』

矢作直樹著

東京大学医学部救急医学分野教授

幻冬舎

定価本体1000円+税