| 中国自動車道の三木JCTから垂水JCTに入り、明石大橋を通り淡路島を抜けて、鳴門大橋を通過し、徳島の脇町に行きました。まず、ふいご温泉というさびれた温泉で昼食氏、ふろに入りました。この温泉は、泉質が特に何も変わらない普通のお湯という感じで、印象に残りませんでした。もう一回行きたいという感じは受けませんでした。 そこから、阿波の土柱を見に行きました。ここは山が崩れたような景色の中に、土の柱が立っているというところです。以前はその柱が何本もしっかり立っていたのでしょうが、今は、単なる崖崩れの景色にしか見えませんでした。 トルコのカッパドキアのような景色を期待して行ったのですが、ここは山のごく一部が山肌を見せて、その一部が杭のような形になっていたのでしょう。 写真でわかるとおりの状態でした。 その後、脇町うだつの町並みを見に行きました。ここは日本でも指折りのうだつの家が並んでいるところで有名だそうです。確かにこの景色は時代を巻き戻したような景色でした。道の両側に古い木造の家々が立ち並び、隣との間にうだつが立っているという珍しい光景でした。 ここを後にして、鳴門に戻り、大塚国際美術館に行きました。着いたのが午後4時頃で、閉館は5時過ぎなので、1時間しか見られませんでしたが、急ぎ足で館内を全部見て回りました。 世界の有名な絵画を複製して展示しています。その数は非常にたくさんありますので、ここで見ると、大体、有名な絵画を見ることができます。 ただし、すべてレプリカ(イミテーション)です。原画を写真に撮り、それを原寸大の陶板に焼き付けて複製したものです。絵画のそばで見ると、本物は油絵ですので、インキが風化し、細かな割れ目が網の目のようになっています。ここの展示物は陶板に焼き付けたものですから、そういう割れ目もなく逆に本物よりきれいに見えました。 写真のデジタル処理等で、そういう割れ目や汚れを処理して焼き付けているためでしょう。 なんと、入館料が日本で一番高く、3240円もします。 ルーブル美術館が15ユーロ(約1900円) オルセ美術館が11ユーロ(約』1400円) ですから、本物を展示している美術館の約2倍もします。 とにかく、日本の美術館や博物館はなぜか、非常に高いですね。 下に、写真を添付します。 |

ふいご温泉 むかし、この近くに銅山があり、その鉱夫の人が入っていたのでしょう。 すぐ下にきれいな川が流れていました。 宿泊もできる部屋が2,3部屋あるようです。 |

これが有名な『土柱』だそうですが、単なる山崩れの跡としか見えません。 失礼!! |

脇町のうだつの町並み、 ここは見所があります。 これだけ、たくさんのうだつが並んでいる町並みは他にないでしょう。 多分、日本一だと思います。 |

折り畳みの縁だそうです。 |

大塚国際美術館正面玄関 ここを入ると、長いエスカレータで上に登ります。 |

陶板印刷の工程を説明したパネルが並んでいます。 |

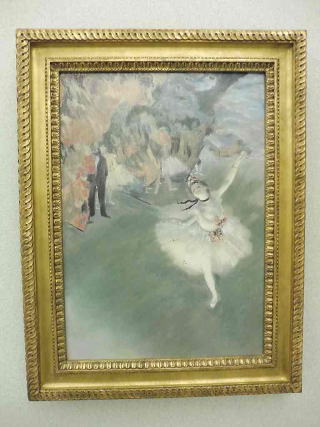

左は、笛を吹く少年 右は踊り子 |

水浴の少女、 それにしても、豊満な肉体ですね。近代の絵はすべて豊満に描かれています。 |

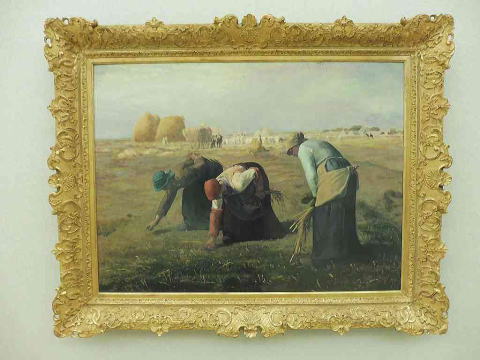

ミレーの落穂ひろい |

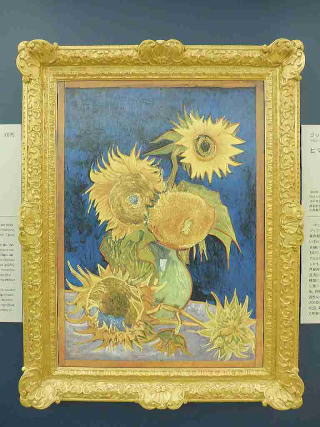

ゴッホのひまわり ゴッホはヒマワリの作品を12書いたと言われていますが、その内の2つです |

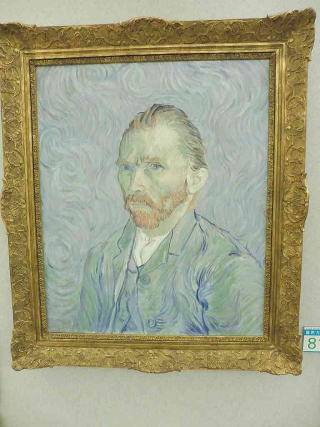

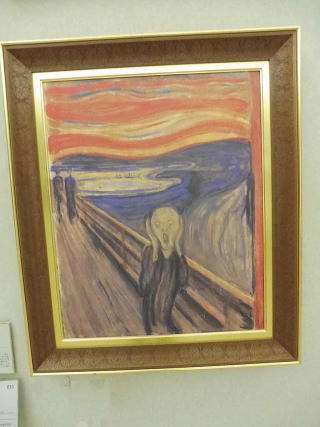

左はゴッホの自画像 右はムンクの叫び |

ナポレオンの戴冠式 皇帝になった時の様子 |

モナリザ(レオナルド・ダ・ヴィンチ作) 言うに及びません。 |

| こういう感じで、写真に撮ると本物と見わけがほとんどつきません。 壁一面の大作(例えば、ナポレオンの戴冠式など)は何枚かの陶板を継ぎ合わせて構成していますが、少し離れるとほとんどつなぎ目は気になりません。 発色や雰囲気は本物とあまり変わりませんので、すべてがレプリカの美術館ですが、だからこれだけの大作を集めて一堂に展示できるのです。 世界の名画を本物で見るには、フランスやイギリスなどヨーロッパ各国の美術館巡りをしなければ見られませんが、ここではそれを一気に見ることができるという便利さは格別です。 館内は非常に広々していて、素晴らしい雰囲気でした。 それにしても、3240円は高い!! 入場券を買うときに、係員が「後時間で閉館ですが、ここは全部見るのに少なくとも3時間はかかりますが、本当によろしいでしょうか?」と何回も念を押された。 それなら、半額にするとかしてくれれば、うれしいのだが、入館料の時間割引は全くなしでした。 USJなどは、何時以降入場の場合は、いくらというように割引制になっている。 そういう配慮も欲しいところだ。 でも、家内と二人で駆け足で回って、ほとんど全作品を見たが、1時間で回れた。 |

天守閣の正面

天守閣の正面

ここは、茶室、国宝如庵

ここは、茶室、国宝如庵 わびさびの世界だ!

わびさびの世界だ!