『松下幸之助から未来のリーダーたちへ』を読んで

偉大なる指導者の要諦

人を活かす60の叡智

末下幸之助 著述

佐藤悌二郎 編著

アチーブメント出版

左は単行本 (1000円) 右は文庫本(700円)

2016年9月14日(水)

『松下幸之助から未来のリーダーたちへ』を読んで

偉大なる指導者の要諦

人を活かす60の叡智

末下幸之助 著述

佐藤悌二郎 編著

アチーブメント出版

左は単行本 (1000円) 右は文庫本(700円)

| 日本はアベノミクス第一弾から、第二弾で加速するという触れ込みで再スタートして早や、半年以上が過ぎたが、景気は一向にぱっと良くならない。 そもそも、『景気は循環する』と言われているように、良い時もあれば悪い時もある。それが波のようにアップダウンしてやってくる。しかし、この失われた20年と言われる長い間、底を這うような景気が続いている。もっとも、世界中を見てもどこも好景気で沸き返っているところはない。 中国は高度成長が陰りを見せ、国内にはいろんな在庫が山積みになっていると聞く。在庫は、鋼材やセメントなどの重工業製品はじめ、一般の工業製品や、マンション、ビルなどの不動産まで、需要に対して大量の在庫を抱えて四苦八苦しているようだ。資金繰りがつかなければ、倒産という事態に発展する。 重点国営企業に特に在庫の異常が目立つと言われているので、そろそろ日の出の勢いで成長してきた中国経済も成長曲線が緩やかになると思われる。 その証拠は中国のGDPが前年比で10%台だったものが、6%台に落ち込んでいる。しかし、この6%という数字がどこまで真相を示しているのか、誰にも分からない。一説には「ゼロ成長になっているのでは?」とも言われている。 中国は経済は資本主義、政治形態は共産党一党独裁の体制を続けている。経済が発展し高度成長をする時はこの体制が大変有効に機能してきたが、成長から成熟に向かう場合は、ひずみが表面化してうまく処理できない。 そこで、不満を海外に向けるという戦略を取り、南沙諸島や尖閣諸島や大陸の西方の国や自治区で、国境のいろんなトラブルを引き起こしている。 さて、こういう経済不況(デフレ)の中で、「雨が降れば傘をさせ」とか「好況は結構だが、不況もなおよし」などという言葉を発した松下幸之助氏について、今、本屋の棚にたくさん並べられるようになってきた。 松下幸之助氏は著書をたくさん出版しているが、そういうものと社内で話をした指導語録や講演会の内容についてまとめたような本も出版されている。 この本は、指導者、特に経営者やリーダーは『こういう姿で事に当たらなければならない』という内容を分かりやすく書いたもの。 その一つ一つが、当を得たというか、物事の本質を突き、人の心根にグサッと くる示唆を与える。今までたくさんの著書を出しているので、内容がダブって、この話は以前に聞いた、または読んだことがあるというものも多い。 しかし、いつ見直しても、『なるほど!』と心に響く何かを気づかせてくれる。 大学の講義やリーダシップの研修会に参加して聞く内容はリーダーシップ論であり、マネジメントの方法論が多い。それはそれで結構なのだが、幸之助氏の話の内容は、自分が部下指導し、会社を数人で起こした時から、数百人、数千人、数万人の会社に育てたその経緯の中で、どういう言葉を発し、どういう態度で取り組んできたのかを生々しく語っている。 大学を卒業し、60歳定年まで松下電器に奉じさせてもらい、いろんなことを学ばせて頂いた。多分、自分は創業者松下幸之助氏に直にあったことがある世代の最後の世代の一人だと思う。社内では雲の上の人であったが、枚方で毎年行われた新年の『経営方針発表会』で社長として、会長として、相談役として幸之助氏のお話しを聞き、またご自宅にステレオ装置の設置に伺い、また新製品の社長価格決済に同行させて頂き、いろんな場面でお話を伺う機会があった。 直にお話をお聞きした思い出と、本を読んで知る幸之助氏の人柄は相通じるものがある。 僭越ながら、「幸之助創業者の人柄を言え」と言われれば、『人の機微に訴える』方だったのではないかと思う。 人の心に中に、深く思いを刻み込む、そういう言葉や社長としての行動が社員の心を一つにして、会社の発展につながったのだろうと思う。 この本は、次の6つの章からなっている。 ①責任を果たす ②熱意を持つ ③衆知を集める ④人を育てる ⑤先頭に立つ ⑥自らを高める それぞれの章のタイトルは、読めば当たり前のことであるが、これは実行し、効果を出すのが難しい。完璧にできる人はいないと思うが、いかにそれに近づいてゆく努力をするかどうかである。 人、それぞれの立場や環境がある中で、日々、自ら目標に向かって努力することが大切だと思う。 大変分かりやすく、肩の凝らない本なので、是非一読してもらいたい。 |

2016年9月11日(日)

中国が半導体へ巨額投資する!

| 9月11日付け日経新聞に、中国が半導体に巨額の投資を考えているという記事が載っていた。 2020年までの5年間に、過去5年の投資の2倍にあたる5兆円というとてつもない額の投資をするということだ。 中国は国家戦略として半導体産業を位置づけており、鉄鋼やセメントなどの重工業から先端技術の半導体に戦略を移しつつある。 中国が参加すれば、世界の半導体市場は無茶苦茶になる恐れがある。 現状は、鉄鋼素材が世界中でダブつき、価格ダウン、ダンピングが発生している。この原因は中国の製鉄生産量が需要の2倍以上に増大して、大きな在庫を抱えていることに起因する。 半導体産業も、中国が本格的に参入することで、同じ轍を踏む可能性が非常に大きい。但し、鉄鋼やセメントなどの重工業に比べると、装置産業という面では共通点があるが、一方は巨大なインプラント工業であり、一方は最先端技術をベースとした装置産業である。工場の規模の大きさが即、競争力の最大化につながらない。 しかし、東芝が数千億円規模の投資をするということで、大丈夫かとビビっている中で、5年間と言えど、年間1兆円という巨額投資を続けるという戦略には驚きを隠せない。これで打撃を受けるのは、サムスンやLGの韓国半導体メーカではないかと思うが、これからさらにメモリを大量に作る背景には、まだまだスマホの需要が大きく伸びると見ているようだ。 スマホは、ポケモンGO効果で歩き回っている人たちがたくさんいる。先般、東京駅の近くのホテルに泊まったが、ホテルの隣の浜町公園という広い公園内に夜間、千人以上の人が無言でスマホを見ながら、歩き回っている姿を見て脅威を感じた。 スマホの魅力は持っていないのでよく分からないが、『猫も杓子も』『老若男女』もスマホを見いている姿は異常さを感じる。日本だけでなく、世界中が同じような光景になっているのだろうか? 10月初めに、『アイスランド旅行』を計画しているので、フィンランドやアイスランドのスマホ人気を確かめてきたい。 さて話を戻すと、中国が半導体に本格的に乗り出してくると、半導体産業の地図が大きく変わるかもしれない。 東芝は他社と同じことをやっていては勝てないので、製造方式を大きく変えて、半導体メモリーを50階建てや、100階建てにして、材料面積を増やさないで、重ね積みすることで容量を増やす方向に切り替えつつある。 これは、都市部の超高層ビルに似ている。超高層ビルは、何十階建てという高さで、建築技術と建築費がかかるが、土地代に比べると安いというワケだ。 もう一つのメリットは、メモリーの動作速度も広い土地を動き回るより、狭い土地で上下に動く方が効率的で早くなる。メモリーの動作速度は電子の動きの速さによるが、特に電子の移動は重力が関係しないので、いくら重層構造で上下に動いてもエネルギーの消費はない。 そういうわけで、東芝は他社の半導体メーカに先駆けて、多層構造のメモリーを製品化しつつある。現状品より2、3割安く造れるという話だ。 今でも、十分安いと思うが、どこまで半導体は安くなるのだろうか? 一般品は中国製になり、高速動作品は日本製ということになるかもしれない。 そうは問屋が卸さないかもしれないが・・・・。 中国の半導体への巨額投資が世界の半導体市場にどういうインパクトを与えるか、今後の動向が注目される。 |

2016年9月3日(土)

『最後は孤立して自滅する中国』を読んで

2017年習金平の中国

石平×村上政俊 対談形式 著

ワック株式会社

900円(本体)

| 最近、中国の南沙諸島や尖閣諸島に対する一方的な行為は中国のイメージを大きく損なっている。中国人は 口やかましいというイメージは持っていたが、今は、厚かましい、横柄で我儘な国になってきたようだ。中国の人がすべてそういう国民性だとは思わないがテレビを見ていると、中国外務省の報道官の男性と女性の態度は、はっきりものを言うが、内容は言いたい放題で、一方的な主張を繰り返すようになった。 それに対して、日本政府の内閣官房長官や外務大臣の発言は、いい子ぶりをしているのか、よく言えば穏やかな物言いになっている。気遣い過ぎて、自信がないようにも見える。 これでは、『尖閣諸島は中国に乗っ取られるのでは?』という気さえする。 中国の漁船が大挙して尖閣にやってきて、上陸したとする。それを海上保安庁の巡視船はだ捕して連行できるか? アメリカのオバマ大統領は平和主義者?なので、南沙諸島の埋め立てに続き、飛行場やミサイル発射基地まで作ってしまい、フィリピンが領土に関して国際裁判所に提訴し、裁判所は『中国の南沙諸島への進出は不法だ』という結審を出したが、中国はこの判決には目もくれず、『自国領土に何を造ろうが自由だ!』という言い分で相変わらず基地化を進めている。これはオバマ大統領の大失策と言える。 やっとアメリカ軍がこの地の船舶や航空機の航行の自由を示すため戦艦を派遣したり、B52爆撃機を飛ばしたりしているが、時すでに遅しという感がする。 そういう不穏な動きの中国を見ると、この近年、何かが大きく変わって来たからだと思う。一体、中国の何が変わったのかは、8月27日の『パックスチャイナ 中華帝国の野望』を読んである程度は理解したが、中国の基本戦略のような課題を一冊の本で、それがすべてだと片付けると間違うかもしれない。 そこで、今回は『最後は孤立して自滅する中国』という本を見つけ読んでみた。この本は石平さんと村上さんの対談形式で書かれているので、大変見やすい。 お勧めの一冊だ。 中国の実態や実相について分かりやすく書かれている。その上で、今後中国で何が起きるのかを想定し、いろんな角度から書かれている。 まず第一に中国を知るには二つのポイントがあり、第一に中国の地政学を理解すること。それは中国がアジアの中心にあり、14か国と国境を接する国だということ。二つ目は、大家族主義の国だということ。一族が集まると数百人に上る。 そして、『現状の中国の経済がどういう状況にあるか?』である 2008年のリーマンショックで世界は大不況に陥った。2009年はそのあおりで、中国も大不況になった。しかし、中国は60兆円に上る巨額の景気浮揚策を打った。その時は世界の救世主ともてはやされた。 しかし、問題はその巨額の金の使い道だ。多くは国有企業、特に鉄鋼大手の生産設備増強に当てられたのである。増強された鉄鋼の生産力が消費を大きく上回ることになった。この頃には中国の急成長してきた高度経済成長もそろそろ終わりに近づいて、オフィスビルなどの新設が減り、国内需要が減少した。 そこで、過剰生産設備は過剰在庫を生むことになる。 しかし、表面的には2010年には早くも立ち直り、経済成長率は前年比10.4%の伸びとなり、2011年は同じく9.3%、2012年は7.1%、2013年は7.7%と順調に成長してきたように見えるが、2015年は6.9%に急落した。 この経済成長率の数字が中国経済をどう反映しているか?が重要になる。 李克強首相によれば、「経済成長は電力消費の伸びと、鉄道貨物輸送の伸びを見れば分かる」と言っている。 これらの数値を見る限り、2013年は経済成長率が7.7%に対して、電力需要は7.5%、2015年は経済成長率が6.9%に対して電力需要の伸びはわずかに0.5%となっている。貨物輸送については、2015年は前年のマイナス11.9%に落ち込んでいる。(下の表を参照) これが2015年の中国経済の実態であり、電力や貨物輸送という経済活動を示す基礎数字を見ると、ゼロ成長か、マイナス成長を示している。 それを2015年はGDP伸び率を6.9%と発表せざるを得なかったところに中国政府の苦境が現れているのではないか。 李首相は今年3月の伝国人民代表者会議(全人代)で、『業績の悪化した企業は市場から退出させる、ゾンビ企業は潰す』という方針を発表した。 今年の中国の粗鋼生産削減目標は4500万トンとしているが、上半期を過ぎて1300万トンしか見えていない。削減目標の1/3に達していない。さらに、6月の粗鋼生産高は過去最高になった。 9月4日にはG20首脳会議が中国浙江省杭州市で開催される。世界経済の活性化に向けて議論されるはず。 中国の鉄鋼の異常な在庫により世界の鉄鋼価格が暴落している。この解消には5年から10年かかる。 共産党による計画経済が行き詰まり、制御が効かなくなりつつあることを示している。 GDP伸び率前年比と電力需要・鉄道貨物輸送量の前年比

次に、中国人の爆買行動を見てみよう 日本観光に来る中国人が急激に増えて、日本の観光地を中国人に乗っ取られるのではないかと心配するほど、一時は溢れかえっていたが、それも次第に収まって来た。観光と兼ねて、彼らは日本で、電気炊飯器に始まり、カメラやAV消費から化粧品や薬が非常に売れた。いわゆる爆買い現象というやつ。インバウンドとも言われ、日本の国内需要はこれで随分活気づき下支えしてもらった。電気量販店が立ち並ぶ東京の秋葉原界隈はすごい人で埋め尽くされ、日本人より多い中国人でにぎわっていたが、先日、久しぶりに行ってみると、随分人が少なくなったなあという印象であった。中国語があまり聞かれなくなった。逆にインドネシアやタイやヴェトナム人が多かった。 さて、この爆買い行動が中国の経済にどう影響するのかを考えると、中国の内需には全くつながらないので、中国の景気回復には寄与しない。 中国はGDPに占める個人消費比率が低い。実数で、中国は37%、アメリカは70%、日本は60%ある。 国のGDPに占める個人消費の割合が低いということは、景気回復を期す場合には、内需の拡大では期待できないということになり、輸出の拡大を図るか、公共投資に頼らざるを得ない。 日本も高齢化社会の到来で年金生活者が増え、若者は賃金の低下で収入が減り、個人消費が低迷している。そこで政府は低所得者に1万5千円現金で配るとか、大胆な消費拡大を促す政策を打とうとしているが、うまく消費の増加につながってこない。それでも基本的にGDPの60%を個人消費で支えている。 中国は37%しかないという実態である。 言い換えると、中国13億の人口があるが、個人消費を引き上げる買い物をする人口はまだまだ少数で、下に示すように貧富の格差が大きく、かつ富裕層の人口割合が非常に少ない。中国には日本のいわゆる中間層が居ないのである。ほとんどの人は貧しい生活を相変わらず送っている。 日本と中国の制度の違いとして、戸籍法がある。いわゆる農村戸籍というもので、農村で生まれた人は、都市部に出稼ぎに行く、例えば上海に出て働いても、戸籍は農村戸籍のままで移せない。それは、社会保障や医療や教育等で都市戸籍を持つ人と同じ地域で住みながら大きな差別を受けることを意味する。これが農民工と言われる人たちで、世界の工場の現場で働いている人たちの実態であり、彼らは不満を蓄積している。 中国人と日本人の気質は、金儲けに対する考え方でも大きく異なる。彼らは古くから世界中に進出し、いわゆる華僑を呼ばれる人々が世界に点在する。 そして、『今を儲ける』という基本の考えを持っている。 『事業は何十年、何百年先まで営々と存続させる』という感覚は全くない。『今儲ければそれでいい』という感覚だ。 ここで思い出すのは、松下電器創業者の松下幸之助の事業に対する基本姿勢である。幸之助は250年を大きな節と考え、それを5等分して、50年が節で、さらに5年、5年の節目を定めて、企業は永続しなければならないとした。 これは企業は社会の公器であり、社会的責任を果たすためには、今一時に儲けてハイさようなら!というような軽々しいものではないという基本理念に基づいている。中国人にはそういう考え方は通じない。いわゆる一攫千金を狙う人種と言える。コツコツと技術や技能を積み上げる努力はしない。あるものは横取りして使えばいい、真似をしてやればいいという考え方なので、基礎のしっかりした技術や開発はできない。だからにせものや、コピー商品が当たり前のように出回るが、彼らにとっては全く罪悪感がない。 さて、中国は今後どういう姿になるのだろうか? それには2つの壁にどう立ち向かうかにかかってくる。 一つは、共産主義体制という壁、二つ目は多民族文化の壁である。 この二つの壁をどうやって打ち破るのか、もし破れなければ、今までのような成長は期待できない!というのが世界の自由主義国の見方である。 今、中国は生産過剰の状態で、特に鉄鋼やセメント、石炭という資源物資が大量の在庫を抱えている。これらは巨大な国有企業がやっている分野だ。今後、重工業事業からたくさんの倒産ラッシュが始まるのではないかと言われている。 重工業だけでなく、一般工業製品の輸出もマイナス成長に陥っている。改善が進んでいない。また、不動産投資は大量の幽霊団地を生み出していてマンションが売れない。不況が続けば、企業は人員の削減に走る。輸出や需要や低迷するので企業の倒産が続出する。失業者が増えると国内消費はさらに低迷する。もともと低い内需はさらに悪化する。この悪循環に入ろうとしている。 売れない幽霊団地、マンションは不動産バブルの象徴ではじける寸前にある。どれくらいの不動産バブルが生じているのかは、建築済みで空き家のマンションが何と21億㎡にも上っている。この巨大な数字がいかに異常なものかは、大阪府の総面積が19億㎡であることを考える理解しやすい。 売れ残りマンションの床面積が大阪府以上になっていることは、ちょっと日本人の感覚からは理解できない。そういう実態になっている。 業者の資金が底をつくと、シャドウバンクという不可思議な隠れ銀行が暗躍するが、これも破綻すると、いよいよ中国初の金融危機に陥る。その時期が迫っていることは間違いない。 そうなれば、中国は社会問題が深刻化し、場合によっては動乱のような社会問題が起きる可能性がある。江沢民や胡錦濤主席時代の行け行けドンドンの上昇カーブの幸せな時代は終わり、自転車操業の不安定な時代に入る。 もう一つ、中国と日本や世界との違いを整理しておく。それは社会階層が今なお、歴然と存在することだ。この話は今まで詳しく知らなかったこと。 日本の江戸時代の士農工商に似たような仕組みだが、10段階に分かれる。

上流と中流合計で18.3%で、2億4千万人で、日本より多い。 下層は81.7%で、10億6千万人 中国共産党の基本戦略は、上流層4%の人々の権益を守ること、即ち、反乱が起きないように監視し、統制すること。 共産党は、元来、全国民、特に底辺層の人々も平等に幸せを享受することにあったはずだ! それが一部上層部の人が富を搾取してしまっている。 11億人の底辺層は、どうももがいても上位層に上がれる見込みはない。 そういう社会は不満が蓄積し、ある時に不満が口を開き暴動が起きるのが今まで世界の常識である。 それでは、人間社会が安定状態を保つ二つの条件は何か? (1)階層や格差は存在するが、挑戦できる機会が均等に保障されていること。 (2)上位と底辺の逆転や入替が流動的に起きることが可能な環境にあること 本来の共産主義時代は平等な社会で、毛沢東の時代は生活は貧しかったが、貧乏でも互いに耐え、社会は安定していた。 現在の中国は、そういう沢山の課題を抱え、習金平主席が舵取りをしている。 内なる不満を外に向かわせて、国内世論を操作しようとしている感がある。 果たして、このまま平穏に進むのか、いつ、何が起きるのか? 注視したい。 |

2016年8月27日(土)

『パックス・チャイナ 中華帝国の野望』を読んで

近藤大介著

講談社現代新書

850円(税別)

| 最近の尖閣諸島の領海や接続水域へ、中国海警局の公船が毎日のように何回も侵入を繰り返し、日本の海上保安庁の巡視船と小競り合いをしながら行動している。 中国の言い分は、尖閣諸島は中国古来の領土であり、その領土を守るのは国権だと繰り返している。 尖閣諸島は、今は無人島なので、日本の領土だと言っても、実行支配している訳ではない。だからこそ、相手に付入られる余地がある。何とも悩ましい状態が続いている。 これは、南沙諸島(スプラトリー諸島)に対する領土権を主張するフィリピンや周辺国と、中国との争いとも似ているが、中国は南沙諸島の一部を埋め立て飛行場や灯台を建設したことが判明し、国際紛争になっている。  南沙諸島の一つ、ファイアリー・クロス礁の埋め立てと滑走路の様子 南沙諸島の一つ、ファイアリー・クロス礁の埋め立てと滑走路の様子最近、国際司法裁判所は中国の行為は国際法に違反という判決を出したが、頑としてこれらの諸島は古来中国の領土だと繰り返し主張している。 アメリカが中国の埋め立て工事を黙認してきた経緯があり、今となっては、中国が南沙諸島周辺を実効支配しつつある。尖閣諸島は海上保安庁が巡視船を増強し、何とか中国海警局の公船による上陸は食い止めている。最近、アメリカ国防省が、「尖閣諸島は日本の領土であり、日米安保条約の対象地域だ」と明言したことで、中国もすぐには公船を横付けできなくなっているが、漁船などの民間の船なら、夜陰に紛れて、そういう事態も考えられる。そういう事態にならないように日本の巡視船が巡視行動をして頑張っている。 何とも厄介で、いつ果てるとも言えない長びく神経戦になりつつある。 以前の日中関係はこういう領土問題は起きなかったが、なぜ最近、執拗に領海や接続水域への侵入を繰り返すのか? その背景にある要因を知ることで、日本の対処法も変わることになるし、対中国戦略は今後、考え方を変える必要があるかもしれない。 そこで、中国が大きく戦略の転換を謀ってきた背景を考える。 以前、松下電器産業に勤務していた頃、松下幸之助創業者が中国と仲良くし、日本は中国の発展を支援し、対中国貿易を伸ばすことを念頭に、当時の中国のトップであった鄧小平氏を松下電器に招き、日本の家電メーカとして一番早く北京にテレビ工場を建設する調印をし、製造を開始した。その後も、松下電器は中国と良好な関係を保ち、たくさんの工場が中国各地に進出した。 日本政府も、中国の経済発展・振興を支援するため、多額のODAを行い、これが中国が『世界の工場』となる大きな元手となった。実績は下のとおり。 対中ODAは、1979年に開始され、2013年度までに有償資金協力(円借款)を約3兆3,164億円、 無償資金協力を1,572億円、技術協力を1,817億円、総額約3兆円以上のODAを実施。 今から30年ほど前に、アメリカ向けのステレオを製造しようということになり、その打ち合わせで初めて上海に行った。その当時の上海は、今とは景色が全く違うものだった。上海市の繁華街の浦東区付近は、現在のような超高層ビルはなく和平飯店に宿を取ったが、夜の景色は対岸が真っ暗闇だった。そこに今は摩天楼が出現し、見違えるようなビジネス街に生まれ変わった。   現在の浦東地区の風景、摩天楼が立ち並ぶ中国一の商業都市 当時の上海は夜になると、街中は人で「うじゃ・うじゃ」という状態で、表現が悪いが、街角から人が蟻のように出てくるという感じだった。とにかくものすごく人が多いという印象を覚えている。街を歩く人の服装も、人民服が多かった。そして、銀行の前には軍服を着て自動小銃を構えた軍人が立っていた。日本とは違う国に来たという異様な印象が強かった。 その時は、八幡製鉄所が上海の長江沿岸の宝山地区に巨大な国営宝山製鉄所を建設して、中国の鉄鋼生産を日本が官民の力を合わせて支援していた時だった。その広大な宝山製鉄所を見学した。もう30年も昔の事。 話は横道に逸れるが、今や、中国の鉄鋼製造量は世界一で、過剰生産に陥り、巨大な国営製鉄所は赤字経営になりつつある。 中国人は、『人と人の付き合いを大切にする』という気質だと聞いていた。最近の中国を見ると、経済大国になり、豊富な資金を背景に世界戦略や、対日・対外政策等が大きく様変わりしてきた。 日本のODAのおかげで、工業化に弾みが着き、『世界の工場』になることができたという恩義も、かけらも感じられない。 『いつから中国が変わって来たのか?』というと、経済が大きく成長しGDPが日本を抜いて、アメリカに次いで世界第二になった頃から、今の中国の戦略が変わってきた。 最近の中国を見ると、『誰にもはばからず、わが道をゆく』という孤独な国のように見えるが、果たしてそれがどういう背景で生じたのか? 冒頭の松下幸之助創業者と鄧小平の民間交流の良好な関係や、田中角栄総理と鄧小平の間柄は非常に良く、今のようにぎくしゃくした一方的な主張をする中国ではなかった。 最近、テレビで見る中国の外交報道官の態度や声明は、自国の主張ばかりに感じる。 中国人の本性がそうなのか、現体制に原因があるのか?。 そこで、出会ったこの本を読んで、なるほどと合点がいった。 詳しくは、本を読んで頂きたいが、要点のみ掻い摘んで書いてみる。 まず、題名の『パックス・チャイナ』は近藤さん(著者)の造語だそうで、これは歴史的に、『パックス・ローマーナ』と名づけたエドワード・ギボン著の『ローマ帝国衰亡史』で、五賢帝のローマ帝国最盛期を『パックス・ローマーナ』と呼んだことに起因する。古代ローマ帝国時代の平和を表している。 次に、18世紀後半に起きた産業革命後、大英帝国の下での平和を『パックス・ブリタニカ』と呼んだ。そして、第二次世界大戦後の超大国アメリカの下での平和を『パックス・アメリカーナ』と呼んでいる。 これに対して、21世紀のアジアを『パックス・チャイナ』と呼び、『中華の下でアジアの平和を造ろう』というものだ。 こう考えると、納得ができるが、共産党独裁で、わがままな中国に嫌な感じを受けるのは日本ばかりではない。 その辺をもう少し掘り下げると、2012年11月に、中国共産党中央委員会総書記に就任した習金平が『中国の夢』を発表したことにある。 それは、中華民族の偉大なる復興という中国の夢を実現することにある。 『中華民族の偉大なる復興』とは何を意味するのか? 1840年以前の状態に、中国とアジアの『形』を戻すこと! 1840年に、アヘン戦争が起き、英国に敗れた清朝は没落した。その半世紀後、1894年に日清戦争で日本に敗れ、半植民地状態になった。 この『屈辱の100年』は1949年、毛沢東が率いる中国共産党が中華人民共和国を建国したことで終焉する。 毛沢東主席の正当な後継者を標榜する習金平は、その偉大な『革命事業』を引き継ぎ『中華民族の偉大な復興』を果たすというのが、習金平主席の強い意思だ。 興味があるのは、1840年以前とはどういう状態なのか? 中国古来からある『冊封体制』と言われるものだ。 中国という「中央・中心の宗主国」と、その周辺の「属国」からなる緩やかな主従関係を意味する。 宗主国は属国を軍事的、経済的に保護する。その代り、属国は宗主国の暦を使い、宗主国の皇帝に付き従う。それによりアジアは伝統的に秩序が保たれてきたのだから、21世紀に入り、元の状態に「回帰」させるというのが習金平主席の基本の考え方だ。 だから、習金平の外交の基軸はこの考え方に沿って進められている。 習金平が唱える「一帯一路」(シルクロード経済ベルトと、21世紀海上シルクロード)計画も、2016年2月に始動したAIIB(アジア・インフラ投資銀行)もこの戦略を推進するエンジンになるものだ。 南シナ海の南沙諸島の埋め立てや、東シナ海の尖閣諸島への進出も、そこに「海の万里の長城」を築き、『パックス・チャイナ』の構築を目指している。 軍事的に言えば、カムチャッカ半島から千島列島、日本列島、台湾、フィリピン、大スンダ列島へ至る「第一列島線」を中国の『内海」とすることだ。 そうなると、1840年以降に東アジアで台頭した日本や、太平洋戦争後にアジアの覇者となったアメリカと衝突する。 衝突を避けるためには、日本とアメリカが中国に道を譲る必要がある。 アメリカの秋に決まる新大統領がどういう中国施策を打つかによるが、現状はアメリカ軍が少しずつ中国封じ込めシフトに動き始めている。 こういう状況を背景に、日本の安倍政権は安全保障関連法案を国会で通過させた。日本は日清・日露戦争以降、20世紀前半の東アジアの軍事的覇権を握り、20世紀後半には経済的覇権を握った。世界第3の経済大国、日本が中国に「アジアの盟主」の座をすんなり明け渡たす訳にはいかない。 そこで、日・中の「緊張をはらんだ関係」が続いている。 日本にこのような21世紀を見据えた中長期戦略があるのだろうか? 攻められたら、自主防衛として、領土・国民を守り抜くという言い方をしているが、その前に、日本をどういう国にしようとしているのか分からない、 ここから先は、ぜひ本書を読んで頂きたい。 |

2016年8月25日(木)

メモリー容量の飛躍的な拡大に対応する技術

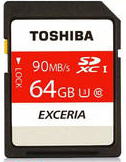

左が518円、中央が1860円、右が3200円

東芝製が安いですが、伝送速度(書込み・読出し)は40MBと90MBの差。

右の東芝製は高速タイプなので、90MB/sと高速タイプ。

容量だけでなく、用途によって高速読込・読出のものが必要になるので、

値段が変わってくる。 中央・右のカードは、テレビの4K録画に対応する。

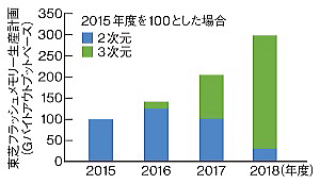

| 急な情報化の時代になり、身の回りには数年前に考えられなかったような情報が氾濫している。例を数えると限りがないが、身近なところで一つ例を挙げてみる。 デジカメで写真を撮ると、映像はすべてデジタル信号として変換されてカメラやスマホの内蔵メモリーにストックされる。それを液晶モニターやパソコンやテレビで見たり、プリンターで印刷する。 その際の画像データが最近、飛躍的に大きくなっている。これは、人間の目の網膜細胞に相当する半導体の受光素子数が、デジカメが写真として使い物になり始めた時、今から15年ほど前は、100万画素程度であった。 それが今や、ちょっと高級なカメラでは2400万画素を超える受光素子がカメラに搭載されている。 人の目の網膜の細胞数は2000万個ぐらいと言われるので、今やデジカメの方が人の目より解像度が高くなったと言える。 15年前のカメラで撮った写真はせいぜいA4版程度にプリントするのが限度で、それ以上大きくすると粒粒が目立った。今のカメラで撮った写真は新聞紙大の大きさに拡大しても、きれいに見える。 このように画素数は画像の解像度を良くすることになり結構なことだが、撮った写真1枚、1枚のデジタル情報量がその分、非常に大きくなる。 その写真のデータを保存するメモリーの容量をたくさん使うので、大きなメモリー容量のカードがいることになる。 カードメモリーとしては、当初のMM(マルチメディア)カード、ソニーのスティックカードや、一眼レフカメラ専用?の高性能・高信頼度のCFカードなどがあったが、カード戦争は東芝とパナソニックが共同開発したSDカードが完全にデファクトになった。 パナソニックは当初は東芝と互角に商品化に挑戦していたが、現状はカードの商売では無きに等しい状態になっている。要は負けた。 一概に半導体メモリーと言っても、いろんな種類があり、パソコン用のメモリーはDRAM(ダイナミックRAM)という種類で、常に通電しておかなければメモリー内容が消えるタイプ。これは造りやすくて、値段が安い。韓国のSAMSUN電子がダントツのシェアを握っている。 これに対し、東芝はフラッシュメモリーという電源を切っても情報が記憶されるメモリーの開発・製造力に強みを持ち、この分野ではSAMSUNといい勝負をして世界no.1を誇っている。 当初のSDカードは250MB、500MB、1GB、4GB、8GB、16GB、32GBぐらいまでで、32GB品は何と2万円もする高額品だった。その当時、カメラの画素数は数百万画素程度であった。 (注)KBの1000倍がMB、MBの1000倍の容量がGB(ギガバイト) 現在、SDカードの容量は、32GB、64GB、128GB以上の巨大な容量を切手サイズの小さな中に収容することができるようになっている。 もっと小さなマイクロSDカードはスマホに入れる目的で、1cm角程度で紙のように薄く、64GBや128GBという容量まである。 さらに驚くことは、以前の32GBが当時2万円もしたが、今は1300円程度で、64GBでも2500円から3000円程度でネットで買える。 しかも、記録する際に要する書き込み時間や、読み出し時間が非常に短くて動作スピードが非常に早くなっている。 だから、リオ・オリンピックのアスリート達が活躍する瞬間の肉体の動きを刻々と撮ることができる。一眼レフカメラでは、1秒間に7-8枚の連続撮影が可能となっている。そしてその撮影したデータをメモリーに瞬時に書き込むことができるようになったのである。 映像や画像は情報量が非常に大きい。『百聞は一見にしかず』という言葉がある通り、一見の情報は、百聞の情報に等しいとも言いかえることができる。また、画像情報は音声情報の百倍の情報量だともいえる。 カメラやビデオなどの映像機器システムがうまく機能するためには、画像をデジタルデータに変える受光素子と、そこから得られるデータを瞬時にストックするデバイスが必要になる。さらにストックされた情報を瞬時に読み出しできなければ使い物にならない。さらには、不要な情報はすぐ消すことができることも大切だ。そういうようにシステムがうまくバランスよく進化することで、素晴らしく使いやすい商品になる。 今や、カメラやビデオやスマホは一体化しつつあり、その区別がつかないほど、融合してきた。特別にこだわる人や、業務用以外はスマホで十分という人が増えている。 今日の記事は、ここまでが前置きでここからが本論に入る。 このSDカードの中身で、情報を蓄えるフラッシュメモリーという半導体について、半導体内の電気回路の線幅が現在の量産品では15nm(ナノメーター)という細さになっている。 (注)nm(ナノメーター)は、1mの10-9、 言い換えると1nmは10億分の1m 髪の毛の太さが70μm(ミクロン・百万分の1m)と言われるので、15nmと言えば、髪の毛の更に200分の1程度の細さと言える。そんな細さは目で見えるものではない。 だから、1cm角程度の大きさのマイクロSDカードに64GBというような巨大な記憶容量が詰まっている。 カメラの高画質設定で撮った写真は大体10MB程度だから、32GBのSDカードなら、3200枚の写真を1枚のSDカードに記録できる勘定になる。 フィルムカメラの時代は、12枚撮りや、24枚撮りや、32枚撮りフィルムがあり、1枚の写真を撮る時は慎重に、構図を決めてシャッター速度や絞りを確認して1枚、1枚シャッターボタンを押して撮った覚えがあるが、今は全く枚数を気にすることなく、とにかくバチバチと取りまくって、後で編集して保存するというスタンスになった。 永久保存の手段も、CD-ROMから、DVDに代わり、最近はBDになり、また、パソコンのHDD(ハードディスク)もGB(ギガバイト)から最近はTB(テラバイト)になっている。 (注)1TB(テラバイト)は1000GB さらに、HDDは書き込み、読出し速度が機械式で少し遅いということで、最近はフラッシュメモリーを使ったSSD(ソリッドステートデバイス)がHDDから代替されるようになってきた。 またまた、話が逸れたが、このフラッシュメモリーの微細化も、そろそろ技術的な限界に近づいてきたと言われている。今の15nm品は安定に量産できているが、今後、さらに10nm以下の線幅に縮めると、いろんな弊害が出る。 記録した情報が安定して保管できるかどうかも重要な問題だ。 しかし、人間は、昔から知恵を出して物事の難題を解決してきた。 東芝さんは、今まで、平面上にトランジスタを並べて、幅を縮めてきたが、今後はその回路を縦積みにして、積層し、3次元構造にするそうだ。 それも2階建てでなく、16階建てや、50階建てや、将来は100階建て(100層の積層)というように重層構造を採用することで、基本的には15nmという安定生産ができるこなれた技術で、容量を更に大きくするらしい。 この切り替えが、すでにスタートしている。 しかし、半導体工場設備は巨額な投資が必要で、何と2016年から2018年の3年間に、8600億円という設備投資をするといわれている。合わせて、HDDのNO.1メーカであるWestern Digital社も東芝と共同で、この3年間に50億ドル(約5000億円)の投資をするそうだ。これにより、2018年、すなわち2年後には量産品の90%を重層構造の3次元メモリーに切り替えると発表している。  そうなれば、今のSDカードはさらに容量が大きくなって、値段が下がることは間違いない。 一体、技術はどこまで進むのだろうか? |

2016年8月13日(土)

お盆の墓参りに行きますか?

| 今年もお盆がやってきました。昔から、『盆正月』と言われるぐらい年中行事として大きな意味を持ってきました。お盆の墓参りは春秋の彼岸と共に、祖先を供養し、自分たちがこうして生活していることを感謝するという意味があったと思います。そのしきたりが、今、大きく変化しています。 2000年の年間死者数は96万人でした。それが2015年は130万人になりました。2030年には160万人という予想になっています。これは高齢化が進み、亡くなる人が増え続けることを表しています。 お盆に墓参りする人は年々激減しているようです。これは団塊の世代を中心に死生観や、仏教観や、宗教観が変わって来たことが原因です。 近年、『墓じまい』する人が増えています。 『墓じまい』とは、先祖代々の墓を無くする、始末するということで、放置するという意味ではありません。 その理由は、 ①核家族化が進み、祖先を供養するという意識が薄れてきたこと。 ②自分の後継者がいないこと、結婚していない、または子供がいない ③先祖代々の墓が地方(遠方)にあり、管理が大変なこと などがあげられます。 仏教は檀家と檀那寺という関係で、今まで人が死んだ場合の葬儀や法事が執り行われてきました。檀家は世話になる檀那寺にお布施を渡し、それで寺は運営されるという仕組みでした。 この制度は江戸時代に作られたものです。江戸幕府は民を管理・統制するため檀家制度をつくりました。お寺(檀那寺)が『寺請証文』を発行し、これが身分証明書となりました。お寺は葬儀や法事を執り行うことで収入が得られる仕組みでした。明治以降、『寺請証文』は不要になりましたが、檀家―檀那寺制度は今も続いています。 人の移動が少なかった時代は、この仕組みが機能しましたが、高度成長期に入り、子供が都会に移り住むことになり、その若者たちが歳を老ってきた現在、田舎に取り残された親が高齢化して亡くなった場合、葬儀や法事や墓の手入れが時間的にも経済的にも大きな負担になります。田舎と都会の生活環境が大きく変わって来たのです。その結果が上のような動きになっています。 『葬儀一時・墓一生』という言葉があるようですが、墓の守りが大きな問題になっています。 その結果、『墓じまい』(墓を片付け)する人が増えてきました。『墓じまい』するには、次のような手続きが要ります。今ある墓の管理者(お寺や墓地管理業者、公共団体など)から『埋蔵証明書』を書いてもらい、新しい墓を自分の現住所近くに移す場合は、新墓の移転先の墓管理者に『受入証明書』を発行してもらうことになります。この2通の証明書を市区町村役場に提出し、『改葬許可書』を請求します。墓をさわる場合はお寺に頼んで『閉眼供養』を行い、墓石の撤去後、整地し、墓地管理者に返却します。新墓地に移す場合は墓石を移送します。新墓地を造らない場合は業者に依頼し、墓石を処分します。新しい墓地に、新しいお墓が出来ますと、お寺に頼んで『開眼供養』し、納骨します。これが一連のお墓に関する流れです。 我が家も、先祖代々の墓があり、その場所を移したことがありましたが、所有地内での移設でした。この場合も『閉眼供養』(魂を抜く供養)と『開眼供養』(魂を入れる供養)をお寺に頼んでやってもらいました。 問題は、田舎から都会に出てきた団塊の世代が親の墓をどう管理するかです。田舎に墓があれば、そこに親の遺骨を納めるのが自然の姿でしょう。 郷里が現住所の近くであれば、時々、掃除やお参りに行けます。郷里が遠く離れている場合は、お参りするのが難しくなります。その内にお墓詣りから足が遠のきます。お墓の周辺は荒れ放題になります。 自分の親の墓でもそういう状態になりますが、ましてや、自分の子供や孫の代になると、お墓があることや、お参りするという意識も薄れてきます。その結果、無縁墓として放置されることになります。 最近、テレビでも取り上げられていますが、所有者の分からない墓が増えてきたそうです。田舎に住む長男が家を継ぐ場合は墓を管理し、法事を営むことが役目のようになっていますが、子供が女の子で結婚して姓が変わりますと、生家の墓を管理する人が居なくなります。 加えて、信仰心が非常に希薄化してきましたので、お墓に対しての思いがなくなってきました。 そういうわけで社会問題になるほど、墓の問題が表面化しています。お寺も、核家族化と少子高齢化により寺離れが進み、お布施に頼ってきた寺の運営が出来なくなってきたところも増えています。 寺の住職をしながら、学校の先生をやることが随分昔から行われてきました。子供の頃、お寺の住職が、習字や、国語の先生で教えてもらったことを覚えています。 江戸幕府が作り上げた檀家ー檀那寺の制度が、現在の日本の社会環境にそぐわなくなったということです。 本来、仏教の教えには、そういうお寺の役割は全くなかったのです。 ですから、制度・しきたりと、宗教概念(信仰心)とは、別物として考える時期に来ているようです。 このお盆の墓参りの時期に、『宗教消滅』という本と、AERA8月15日号を合わせて読んでみての感想です。 この流れは、日本版の仏教改革につながるかもしれません。 15世紀から16世紀に起きたキリスト教の宗教改革は、ローマカトリックの政教一体の体制から、政教分離し本来のキリスト教の教え(聖書)に立ち帰ろうとする考え方のもとに、プロテスタント(新教)が生まれました。 ローマカトリックは従来の教団の制度を重視する結果、形骸化し教会内部の厳格な体制を維持し、教会と民衆を区分する立場を取ってきました。 だから聖職者は、神父、司祭などと呼ばれ、結婚もしない禁欲生活を送ることが要求され、世俗社会とは離れた存在でした。 プロテスタントの聖職者は、牧師と呼ばれ、妻帯し、一般庶民と同様に生活し教会を維持管理するという立場でした。これは、中世の社会から近代に移り変わる社会の動きの中で、湧き起こってきたうごめきです。 我々の周囲や日本の現状を見ると、そういうキリスト教の流れに似たような現象が起きているような気がします。 |

2016年8月10日(水)

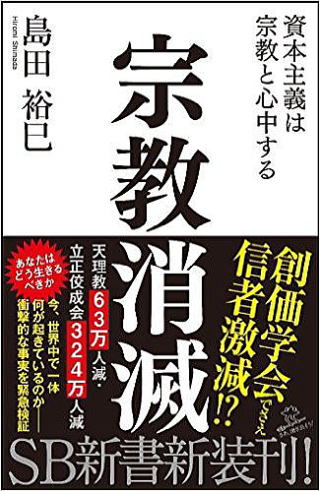

『宗教消滅』を読んで!

資本主義は宗教と心中する

島田 裕巳(しまだ ひろみ)

SB新書

本体価格800円+税

| 最近、歳の性か、死ということや、宗教に少し興味を持ち、いろんな宗教についての本を本屋で立ち読みすることがある。その中には何冊か紹介したい本があるので読んで頂きたい。今日は、今年2月に初版が出た『宗教消滅』というタイトルの本を読んだ感想を書いてみたい。 著者の島田裕巳氏は東京女子大学で非常勤講師をされている宗教学者。その語り口は大変平易で分かりやすく、読みやすい。宗教についての本は、精神論的なものが多く分かりづらいことが多いが、この本はそうではない。 今年も8月1日にPL教団の花火大会(教祖祭PL花火芸術)があった。以前は打ち上げ数、10万発とか12万発ということで、日本一と謳って見に行った人の度肝を抜く規模だった。そのことは本書でも述べられている。 12万発は実は丸玉として数えると、2万発ということで、実際の数は以前と変わらないということだが、今年は1万4千発に規模を縮小した。以前の2万発に比べると3割も減ったことになる。それなら見た人の度肝を抜くこともないか!という感じがした。この話は、PL教団近くに住んでいるハムと無線で交信した際に聞いたことで、自分が直接見たことではない。例年見ている人なので、多分そういう感じを受けたのだろう。 PLの花火は、教祖祭として教祖、二代目教祖を祭る神事のイベントとして行われているそうで、花火という性格上、信者やお客さんをたくさん集めて集金することができた。昨年より有料観覧席の場所は設けられていない。この花火大会に来る人も減ったようだ。 PLと言えば、一昔前は高校野球の名門校で、桑田・清原コンビは同世代なら誰もが知っている。その他、たくさんの有能な選手が生まれ、プロ野球でも大活躍している。そのPL野球部が不祥事を理由に閉部された。 随分昔になるが、昭和44年ごろ、入社して間もない頃の話だが、超大型ステレオ装置を各地に運搬、設置し、LPレコードコンサートを全国各地の市民会館や公会堂やホールなどで数百人から千人ぐらい集めて開催してたことがある。 PL教団のホールで行うということで準備に伺ったが、その時初めてPLという言葉を知った。PLとはPerfect Livaty(完全なる自由)の略。教団内の学校で出会う学生さんは礼儀正しく好印象を持った覚えがある。多分この頃がPL教団のピークだったのだろうか。 本書によれば新宗教(新興宗教)は、信者数が激減し、歯止めがかからない状態に陥っている。確かに創価学会の信者の方は、自宅の近くにも何軒かいるが、特に目立った活動をしている様子もない。以前は、奥さんから選挙の際に『誰々候補者をよろしく』という電話が必ずかかってきた。その際は「分かりました。頑張ってください」と月並みな返事をしてきた。その奥さんも高齢化して、何の活動もされていない。中には亡くなった方もおられる。 そういう時代の変化の中で、客観的に新宗教や昔からある既存宗教の現状を下の数字は表している。 新宗教の近年の信者の増減について この資料は、文化庁、宗務課発行の『宗教年鑑』に掲載されているもの。 数字は各宗教団体が自ら提出した数字 (自己申告の数字)

「日本で新宗教が衰退している」と聞いても、多くの人は何の問題も感じないかもしれない。しかし、新宗教が、戦後に信者数を急拡大したことを考えると、そこに日本社会が大きく変容している姿が見えてくる。しかも、衰退しているのは新宗教だけではない。既存の仏教や神道等も、同様に衰退している。 なぜ、そういう事態が生じているのかを考えてみたい。 ■信者数の減少は世界的傾向 上表の宗教教団以外に、仏教(浄土宗、浄土真宗、日蓮宗、真言宗など)、更にはキリスト教、イスラム教など世界の宗教を見ても、各国で信者数が減っている。唯一、イスラム教が一部伸びているところもある。 ■信者数の減少の理由は、 ①人間の生死にかかわる事柄が、生命科学の進歩で解明されてきたことで、 宗教にすがってきたことが宗教では解決にならないことが分かってきた。 宗教で病が癒え、精神的な悩みがなくなるなど、人間の弱みを救ってくれ ると信じてきた根拠が崩れた。人間の生死は、宗教では解決しないことが 分かってきた。 ②経済の発展に応じて、地方から都会へ若者が移動し、人口の都市集中化 が起きて、都市が急速に膨らみ、人間のつながりが希薄化し、核家族が 形成され、住民の共同体意識が希薄化した。それにより、都市住民を中心 として心の隙間に宗教が入り込む余地が大きく信者が増えたが、日本で は、昭和30年代から40年代にかけて、集団就職という形で若者が都市に 集中し、不安な生活を余儀なくされた。その心に中に新宗教が入り込む余 地があった。 その世代が親となり団塊の世代を構成したが、今や、老齢化し、その子供 が新世帯を築く年齢になった。各人が自立できるような環境になってきた。 都市で育った子供たちは、豊かさを享受し、高学歴化し、宗教にのめり込 む余地が少なくなった。 ■世界的に、イスラム教が今後さらに伸びると予想される理由は? ■キリスト教のカトリックとプロテスタントの違いは? など、興味深い内容が網羅されている。 是非、手にとって読んで頂きたい一冊だと思う。 |

| 仏教 真言宗の本山である高野山で参拝者が4割減 カトリック フランスでは空っぽの教会が次々とサーカスに売却 プロテスタント 韓国で現世利益だけを訴える偽キリスト教が イスラム教 人口増による世俗化で原理主義との対立が激化 創価学会 婦人部の会員が高齢化し、選挙の集票能力に陰り 幸福の科学 若い世代に受け継がれず、90年代の信者が高齢化 アメリカ 広がるのは病気治しの奇跡信仰ばかり 中国 バチカン非公認のカトリックを政府が弾圧 天理教 63万人減 立正佼成会 324万人減 |