| 12月に入り裏山のクヌギが紅葉し、桜の葉はすっかり散って枝だけに変わっている。以前、京都府の京丹後市網野の近くの民宿(羽衣荘)で、間人ガニ料理を食べに行った。初回はもう10年ほど前になる。その時のカニのおいしさが忘れられず、数年後の正月明けに同じ民宿に行った。 建物は儲かったようで、改築され規模が大きくなり、特に風呂場が何人も入れる広さに変わっていた。部屋も普通の観光旅館並に良くなり綺麗になっていた。 しかし、二回目に行った時のカニの感触は、最初に行った時のあの蟹のうまさを超えるものではなかった。同じ間人ガ二だと言うが、年末とお正月過ぎでは、海が荒れてなかなか漁ができないという話を聞いた。 この辺は雪が多いので、自家用車で正月以降に行くのは危険なので、今回は年内に行こうと計画し実現した。出発は12月1日(金)。 行き先は、夢千代日記で有名な『湯村温泉』にした。湯村温泉の老舗旅館は『佳泉郷井づつや』なので、値段は高いが、一度行ってみたくて予約を入れた。 湯村温泉には、以前、JTBのツアーでJRで行ったことがあるが、泊った旅館は別の観光旅館だった。 ここの銭源の湯の温度は90度℃以上もあるので、井戸に卵を袋に入れて吊り下げておくと、15分で温泉卵ができることで有名だ。 行程は、まず吹田から福崎ICまで中国自動車道を走り、播但連絡道を生野ランプまで走って、そこから約10分余りで史跡生野銀山に着く。 入場料坑内の狭い見学コースを一巡して、以前、2014年4月16日に世界遺産石見銀山遺跡を思い出した。世界遺産に比べてそん色がないように感じたが、こちらはつい最近、1973年(昭和48年)に閉山されるまで発掘が行われていた場所だ。詳しくは別のページを見て下さい。 さて、生野銀山を見終えてから、生野北ランプまで一般道を走り、再び播但連絡道路に入り、和田山ICで降りて、国道9号線で湯村温泉まで走った。この日は少し雨が降っていたので、温泉街に出歩くのは中止。部屋に入り、温泉に浸かって休んだ。 待ちかねたカニ三昧の夕食は井づつやの『カニ御膳』というカニ尽くし料理で、なかなかおいしかった。さすがに老舗旅館だけあって、味付けなどは上品な感じがした。 接待して頂いた従業員のおもてなしも素晴らしいものだった。 天皇陛下が皇后と一緒にお越しになったようで、皇太子時代と天皇になられてから2度訪問されている旅館で、壁の展示板に誇らしくその時の写真が貼られていた。 夕食は部屋食で、朝食は1階のレストラン会場のバイキング料理だった。 2日(土)の朝は天気が回復していたので、チェックアウトを済ませた後、湯村温泉街を歩いて散策した。湯けむりが立ち上る湯村の有名な泉源を見て、川にそばの足湯を見て、夢千代の銅像を写真に収めた。今回が2度目の訪問で、周囲の様子はよく分かっていたので、1時間足らずで引き揚げて、車に戻り、昨日走って来た道を和田山まで引き返し、近くにある天空の城、『竹田城跡』に向かった。 竹田城の駐車場まで分かり易く広い道がついているので、あっという間だった。ここは兵庫県朝来市で、下の駐車場に留めてから、お城跡まで歩いて45分かかると案内のおじさんに聞いて登り始めた。タクシーを頼めば、城の近くまで行ってくれるが、ほとんどの観光客は自分の足で歩いていた。中型の観光バスが通れるほどの広い道路で緩やかな傾斜だったので、しんどいこともなく頂上まで歩いて行った。 石垣だけが残る城跡は無常の姿を残している。看板を見ると、この城の歴史が記されていたので、別のページにで紹介します。 この石垣を見ていると、以前に行ったペルーのマチュピチュの石組みを思い出した。 マチュピチュは同じように山の上にあり、どうして大量の石を運び上げたのだろうと不思議に思ったが、実は竹田城もマチュピチュも、山頂で岩を砕いて採石し、石垣に使ったということだった。 そういえば、マチュピチュには採石場の跡として、岩石を割る方法を説明してもらい、その写真をHPに載せているので、ご覧頂きたい。岩に割れ目(穴)を彫り、その割れ目に楔形の木を刺しこんで、そこに水を垂らすと、木が膨脹して岩石が割れるということだった。 果たして、竹田城はどうして石垣の石を取ったのか、その説明書きはなかった。 今回のミニ旅行は1泊2日だった。 全走行距離は300kmあまりで、平均燃費は26.5km/リッターぐらいで走ってきた。 撮影機材は、ミラーレス一眼カメラボディはキヤノンEOS M3で、レンズはTAMRON B011 18-200mmを使った。 今回は、画面サイズを16:9のテレビサイズで、横長の広角で写してみた。 |

| 史跡 生野銀山とその周辺の鉱山 |

| 807年にこの地で銀が発見された。その後、1542年室町時代に但馬守護職であった山名佑豊(すけとよ)が本格的に採掘を始めた。 1567年に日本最大級の鉱脈が見つかり『銀のでること土砂のごとし』と言われた。 織田信長や豊臣秀吉の直轄領となった。1600年に徳川家康は但馬金銀奉行を置いき、佐渡金山、石見銀山と並ぶ天領として、江戸幕府の資金を支えた。1716年には年間562kgの銀を産出したとされている。 明治政府は、フランスからジャン・フランソワ・コアニエを鉱山師と鉱学教師に雇い、在日10年間にいろんな技術を学んだ。 坑道は長さ350km、深さは880mに達した。採掘金属は70種類に上った。 2007年には近代化産業遺産として、2014年には生野銀山と鉱山町の文化景観として重要文化景観に認定された。 この地方には、3つの鉱山が発見され、明延(あけのべ)鉱山と、神子畑(みこはた)鉱山と、生野鉱山があった。 明延鉱山は、明治政府の誕生と共に官業となり、1896年(明治29年)に三菱に払い下げられた。今の三菱マテリアルである。 1909年(明治42年)スズ鉱脈が発見され、日本一のスズ鉱山として栄えた。 1928年(昭和4年)明延・神子畑トンネルが開通し、明神電車が開通し、鉱石運搬が行われた。電車は1円電車の愛称で、鉄道ファンに親しまれてきた。1987年(昭和62年)円高と金属価格の下落で、多量の未採掘鋼を残して閉山した。 神子畑鉱山は、1878年(明治11年)鉱脈の再発見により生野鉱山を支える鉱山として稼働してきた。1917年(大正6年)採鉱不況により閉山した。 1919年(大正8年)明延鉱山で採鉱された鉱石の選鉱場として竣工し、昭和に入って拡張され、最盛期は東洋一と言われた。 生野鉱山は、明治政府の最も早く官業になった鉱山で1868年(明治元年)には、会計官の出張所が設置された。以後、24人のフランス人技術者が生野鉱山に携わり、施設の近代化が進められた。 鉱山施設、水路、鉱石運搬路、職員官舎など鉱山町が誕生した。 三菱に払い下げになり、1973年(昭和48年)に閉山。 日本の鉱業振興の一翼を担ってきた。 |

兵庫県朝来市生野町 兵庫県朝来市生野町生野銀山の駐車場から入り口を見た 真ん中の門が入場口 周囲の山は紅葉できれいだった |

門をくぐって進むと、鉱山の入り口がトンネルのように見える。 門をくぐって進むと、鉱山の入り口がトンネルのように見える。右側の赤い橋が出口にかかっている。 その少し左手に小さな滝が流れている。 坑内に入って歩くことが許されるぐらい、坑内は岩石に穴を掘ったもので、崩れることはなかったようだ。 |

坑内に入ると、気温は年中13度前後。蒸し暑さはない。年中一定温度を保つことを利用して、ワインや日本酒の熟成倉庫に使って要る。 坑内に入ると、気温は年中13度前後。蒸し暑さはない。年中一定温度を保つことを利用して、ワインや日本酒の熟成倉庫に使って要る。この写真は江戸時代に掘った狸掘りという穴で、人が一人だけかがんで通れる程の狭い穴。 こういう穴が縦横に走っている。 昔は、ノミと金槌で岩を砕いて掘り進んだ。 |

坑内に大きな滝が流れている。高さは3mぐらい。 坑内に大きな滝が流れている。高さは3mぐらい。相当な水量で、大変きれいでおいしそうなミネラル水だと思うが、「飲料しないで下さい」と注意する看板が掛けられていた。 本当はおいしいのだろう。 |

採掘した岩石を地下の坑道から運び上げる巻揚機 採掘した岩石を地下の坑道から運び上げる巻揚機が2基設置されている。 地下600mの深さまで掘った。 |

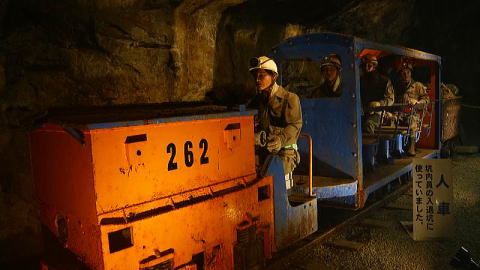

坑内に入る作業員が乗るトロッコ電車 坑内に入る作業員が乗るトロッコ電車機関車はバッテリーとモータで動く。 この鉱山は石炭を掘る炭鉱と違い、ガスなどが発生して爆発事故が起きることはなかったようだ。 |

外に展示されていた鉱石運搬車とローダ 外に展示されていた鉱石運搬車とローダ黄色い機関車はローダと呼ぶ機械で、砕石した鉱石をバケットで掬い上げて後ろの貨物車に積み込む トロッコは幅の狭いレール上を動く。 |

展示室内に設置されていた水力発電機 展示室内に設置されていた水力発電機出力は3相、2000KWを発電した 左のパネルは、発電機の電圧、電流、位相、力率や、外部送電線とつなぐための同期投入器が並んでいる。 |

江戸時代に鉱石から精錬して銅や亜鉛や銀を取り出す工程を展示説明している。 江戸時代に鉱石から精錬して銅や亜鉛や銀を取り出す工程を展示説明している。精錬はフイゴで空気を送り、スミを起こして溶かした。 右端の写真で半分写っている人は江戸時代、幕府のお役人で、抽出した金属類の重さを記帳して管理していた。 |

| 湯村温泉と老舗旅館 佳泉郷井づつや |

湯村温泉の一番街の橋 湯村温泉の一番街の橋このすぐ近くに泉源井戸がある。 |

湯気が常時立ち上る。 湯気が常時立ち上る。このもうもうと立ち上がる湯気を見ると、温泉に来たなという感じがする。 ここの湯の温度は90度℃以上あると言われている。 温泉卵(ゆで卵)が15分でできる。 |

泉源の入り口の門 泉源の入り口の門この門をくぐって階段を下りつと、泉源の井戸がある すぐ横を川が流れている |

若い女性の観光客がゆで卵をおいしそうに食べていた。 若い女性の観光客がゆで卵をおいしそうに食べていた。向こうに見える湯気が上がっている場所が足湯 今日は昨夜の小雨で、地面が濡れていたので、足湯の客はいなかった。 |

夢千代日記の銅像 夢千代日記の銅像吉永小百合さんが主演した映画 |

湯村温泉街の旅館群 湯村温泉街の旅館群中央に見える屋根が茶色の建物が泊った老舗旅館いづつや その他にも立派な旅館が建ち並んでいる。 |

| 天空の城 竹田城跡 |

| 竹田城は別名「虎臥城」と言われている。 嘉永年間、山名崇全が播磨・丹波から但馬への侵入路に位置する要塞後として13年を費やし築いたと伝えられている。 築城当時は城に石垣はなく、曲輪を連ねただけのものであった。それが現存の完成された城郭に整備されたのは、天正から慶長初期だろうと推定されている。 石垣は近江穴太(あのう)衆の手による穴太龍石積み技法を用いた“野面(のづら)積み”である。 石材は現地のほか、近くの山麓から集めたものとされる。 遺構は最高場所の天守台をほぼ中央に置き、本丸以下南方に南二の丸、南千畳、北方に二の丸、三の丸、北千畳を築いた。 南北に400m、東西は100mで、今なお、当時の威容を誇っており、山城として全国でも数少ない現存する遺構である。 築城後、山名の家臣、太田垣光景が初代城主となり、その後7代にわたり守り継いだ。応仁の乱で2代城主 景近が京都へ出陣した際、夜久野へ来襲した細川軍を景近の二男宋近が撃ち破ったという。 1569年秀吉は但馬へ攻め入り、竹田城を攻略した。その後1577年再び秀吉の攻略を受け、竹田城はついに落城した。 1580年、桑名重晴が城主となり、1585年には四国征伐で戦功のあった赤松広秀を竹田城主として入城した。 広秀は九州征討、朝鮮の役等で出役したほか、文化人としても名高く、領民には産業を進め深く敬慕された。 関ヶ原の役には西軍として参加した。関ヶ原敗戦後、徳川方として鳥取城を攻め戦功をあげたにもかかわらず、城下町に火を放ったことで、家康の怒りに触れ、鳥取真教寺に於いて自刃した。享年39歳。1600年の事。 その後。1615年には生野代官所の支配下となった。 1868年久美浜・生野・豊岡県となる。 1876年兵庫県に編入された。 |

この写真は看板を写した借り物 この写真は看板を写した借り物天空の城で有名になった霧に浮かぶ竹田城跡 この写真は近くの山から撮ったもの。 |

竹田城跡に上る石段と城壁の石垣 竹田城跡に上る石段と城壁の石垣大小様々な石を巧みに組み合わせて、石垣を築いた。 近江穴太衆の手になるとされる穴太流石積み技法を用いた『野面積み』の石垣。 風雪に耐え崩れないのが特徴だ。 |

見事な遺構だ。 見事な遺構だ。 |

眺望がすばらしい 眺望がすばらしい |

大量の石はどうして運び積み上げたのだろう。 大量の石はどうして運び積み上げたのだろう。 |

野面積みの石垣 野面積みの石垣大小の石を組み合わせることで石垣が締まるようになっている。 2009年、ペルー観光した際に、クスコやマチュピチュの石垣は紙一枚も入らないぐらい隙間がなくピシッと積まれている。 ここの石垣は真逆の発想で積まれている。 |

天守台からの眺望 天守台からの眺望周囲を見渡せる素晴らしいパノラマの世界だ。 遠くの山々が紅葉できれいだ。 |

天守台からの展望 天守台からの展望下に北千畳などの広間が広がっている |