2018年2月7日(水)

地方疲弊の原因は?

『地方が傷んでいる!』 『地方が急速に疲弊している!』というニュースをよく見るようになった。

今朝の朝日新聞に興味あるコラムが眼についたので紹介する。記事は『リレーオピニオン』というタイトルで、車の世紀7 となっている。

著者は京都大学教授 藤井 聡(さとし)さん、都市社会工学専攻

クルマは日本の地方を疲弊させている重大な原因の一つです。地方では車がなくては何もできない。それが常識になっていますが、車への過度の依存を止めなければ、地方創生はあり得ないでしょう。

全国の地方都市が悩んでいるのが中心市街地の空洞化です。かつては規制されていた大型ショッピングセンターが郊外につくられ、人々は車で出かけてゆく。中心部は衰退してシャッター商店街と化し、鉄道やバスの公共交通機関に大きな打撃を与えました。クルマはある水準まで拡大すると他の交通手段を駆逐し、多様性を失わせる傾向があります。

都市は駅や港、城などの点を中心として、施設や人が集積する効果で競争力を保っています。中心には賑わいがあり、人々が交流する公共空間がある。それは人間が人間であるために、必ず求められるものです。

しかし、郊外はべたーっと広がる面ですから、中心にはなり得ない。地方都市の郊外化は競争力を失わせ、東京などへの人口移動を促します。

調査によれば、全国チェーンの大型ショッピングセンターで生鮮食料品を買うと、出費の8~9割が地域の外へ流れてゆきます。日本中、世界中から商品を集めているからです。

一方、地元商店街はその地域から商品を仕入れる比率が高く、5~6割は地域に還元される。言い代えれば全国チェーンの大型ショッピングセンターはお金を吸い上げ、地方経済を疲弊させてゆくシステムです。

郊外化に対抗して、中心市街地には駐車場が整備されました。しかし、人々が商店街でクルマとすれ違うと楽しい気分が損なわれてしまう。歩行者天国の賑わいを思い出してください。京都市では3年前、中心部の四条通りの車線を減らし、歩道を広げ歩きやすくしたら、歩行者が1~2割増えました。

富山市では中心部の道路をイベント広場に変え、路面電車の一種であるLRTを整備して真ん前に駅を作りました。北陸新幹線の開業もあり、年間約35万人が新たにLRTを使って中心部などを訪れたと推計されています。

沿線の地価も上がりました。

言うまでもなく、クルマ産業は日本経済にとって最後の頼みの綱です。また高速道路はトラック輸送のために必要です。ただ、それは物流を支えるものであり、「人流」まで車が担うべきとは限りません。クルマの利用を賢く制御する「交通まちづくり」こそが、地方をよみがえらせることができると考えています。

と表現されています。

まさに、身の回りの環境の変化を見てみますと、同様な危機感を感じます。クルマ社会の進展と共に、住民の高齢化が急速に進み、次代を引き継ぐ若い人が都市部に移住し、自分が育った場所に住まない人が非常に増えました。その結果、住宅街は高齢化し、年金生活者の街と化しています。当然、買い物や消費は少なくなり、周辺の店は衰退します。加えて、大型のショッピングセンターがドンドン増えて、駅前の商店街が寂れてきます。いわゆるシャッター通り化してきます。

今こそ、新しい街づくりを真剣に考えなければならない時だと思います。それには従来なかったような着想で、規模を追うという発想ではなく、豊かな時間や、暖かい環境つくりが提供できるような発想を主軸に据えなければならないと思います。

今までになかった発想や取り組みは大変難しいことです。特に既得権を放棄することは一番難しいことですが、それを乗り越えなければ、ますます疲弊してゆくことが目に見えています。 |

2018年1月28日(日)

送電線にはやっぱり十分な余裕があった!

1月29日の朝日新聞、朝刊に電力各社の送電線容量と空きのデータが記載されている。この問題は以前から提示されていたことだが、日本の各電力会社は、電力の安定供給責任の代わりに、電気事業法*1で各種の規制・保護がされているので、なかなか現状のデータが公表されなかった。

電気事業法

第一条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

電気工作物という表現は法律用語で、何か大変難しく聞こえるが、平たく言うなら、電気を発電、送電、配電、および家庭で使用する電気器具に至るまでの機械器具の総称と考えれよい。特別なモノではない。

このことが課題として表面化したのは、世界的な脱炭素社会の流れや、再生可能エネルギー社会の実現の動きや、風力・太陽光発電量の拡大につれて、従来の電力会社10社と、新規参入電力会社の駆け引きによる。

特に、東北電力管内で、新規風力発電事業者が東北電力の送電線に発電した電気を接続する申請を出した際、東北電力から送電線の容量が満杯なので、これ以上、電力を送れないという回答があったことが報道された。

『それはおかしいのでは?』ということで、大学や民間の調査が進んだ結果、今日の朝日新聞で報道されたように、送電線が満杯どころか、平均的には80%以上も余裕があることが分かった。その状況は下記のとおりとなっている。

|

| 電力会社 |

基幹送電線の

路線数 |

空き容量ゼロと

言われる路線数 |

平均

利用率 |

空き容量ゼロ路線の平均利用率 |

| 北海道電力 |

38 |

19 |

14.5% |

14.1% |

| 東北電力 |

34 |

23 |

12.0% |

9.5% |

| 東京電力 |

77 |

31 |

27.0% |

36.6% |

| 中部電力 |

77 |

48 |

20.4% |

25.4% |

| 北陸電力 |

10 |

3 |

14.8% |

25.9% |

| 関西電力 |

50 |

9 |

25.5% |

23.7% |

| 中国電力 |

20 |

4 |

13.9% |

2.2% |

| 四国電力 |

25 |

0 |

16.3% |

- |

| 九州電力 |

53 |

2 |

15.2% |

20.7% |

| 沖縄電力 |

15 |

0 |

14.2% |

- |

| 全国平均 |

399 |

139 |

19.5% |

|

まず日本の電力会社は、北海道から沖縄電力を入れると10社ある。地域独占事業として経済産業省に認められている。

効率的にロスが少なく電力を送るために、送電線の電圧は非常に高くして送る。

これは、同じ電力を送るのに、電圧を高くすると電流が少なくなり、送電線路でのロスが減らせるからである。

電力=電圧×電流

送電線ロス=(電流)2×(送電線の抵抗値)

この式で、電流を下げると、ロスは電流の2乗で下げることができるので、できるだけ高い電圧に昇圧して、送電線につないで送る。

基幹送電線路とは、電圧が50万V(ボルト)、27万5千Vの超高圧送電線をいう。

さらに一部の送電線は、100万ボルト送電線も施設されているところがある。

国道や高速道路と同様に、送電線は互いにつながっている。ネットワークを構築している。その経路を路線数と呼んでいる。

問題になった東北電力では、34基幹送電線路の内で、空きがなく満杯状態になっていると言われた23送電線路は、実は送電容量の1割しか使っていなかったという話。

ヨーロッパ各国は風力発電や太陽光発電の自然エネルギーが2、3割に達する勢いで伸び、原子力発電は今後10年ほどで廃止する方向で進んでいる。

これに対して、福島原発事故を起こし、今なお先が見えない復旧作業が続いている中で、日本国政府は凝りもせず、原発を今後も重要なベースロード電源と位置付けている。これは石炭や天然ガス火力に頼ってきた日本は、原発の再稼働をしなければ、電力の安定供給に不安があるという立場である。

そこで電力各社は、原発が再稼働した際に、送電線の電力容量が増えることを見越して、送電線の空き容量がないという発表をしている。

一方で、原発が停止してるにもかかわらず、日本は電力危機に陥ることなく、電力のの安定供給がされている。これは実に奇妙な話である。

東北電力は新参入の風力発電業者には、新送電線建設費用の分担金として高い負担を求めているが、これでは新参入電力事業者のコスト負担が大きく、自然エネルギーへの大きな参入障壁になる。しかも世界の脱炭素社会の実現の動きに大きなブレーキになる。

電力会社は電気事業法で安定した電力供給責任を負わせられているので、不安定な太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーを送電線につなぐ際は、全電力網の安定化について、いろいろな課題を克服することが必要になる。

しかし、先進のヨーロッパ各国はその課題に真剣に取り組み、新しい電力制御技術を開発しながら着実に課題克服をし、自然エネルギーの割合を大きく伸ばしている。

先般、NHKテレビで、『脱炭素社会の到来と取り残される日本』というテーマで特番放送がされたが、日本の電力会社は今まで独占事業として保護されてきた既得権益を行使するのではなく、電力供給業者として、地球環境保護の推進と、お客様(電力使用者)のメリットが最大化するような取り組みをするべきだと思う。

加えて、最近、電気とガス事業の奇妙な動きがある。これは電気・ガス事業が規制緩和され、自由競争ができるようになったことによる。

関西電力がガス事業を始め、大阪瓦斯が電力事業を始めている。さらに関西電力の子会社のインターネット会社・ケイオプティコム(イオネット)が電気、ガスの販売を始めた。そしてこの3社が競い合って営業行為を展開している。

その内容を見ると、『わが社と契約していもらえれば、月額500円や700円お安くなりますよ!』というような文句で、盛んに勧誘し営業活動をしている。これはどう考えてもおかしな話だ!

電力会社は電気を、ガス会社はガスを安定に安く供給するための会社であり、料金は経産省に申請して認められて初めて利用料(料金)が決まる。

関西電力が電気とガスを同時に契約してくれれば、今までの大阪ガスと契約している料金よりガス代がどうして安くなるのか?

それなら、大阪ガスの料金や、関西電力の料金を安くしてくれればいいだけの事だ。

別に電力会社がガスを売っても、ガス管は新しいガス管を施工して引き直すことはしない、今までのガス管を使う。また、大阪ガスと電力契約しても電力引き込み線は従来のままで変わらない。変わるのは、ガスメータや、電力計が取り替えられるだけの話。

こんな消費者を欺いたような行為を認める経済産業省は何を考えているのか?

規制緩和は結構だし、自由競争は結構だが、それならもっと根本のコストダウンや、地球環境保護につながる自然エネルギーの促進をはかってもらいたいものだ。

|

2018年1月19日(金)

頑張っても豊かになれない本当の理由!

前回「実感できない景気回復はなぜ? 」を書いてから、さらに株価は上がり、一見景気が良くなったように見える。大阪市内、天満商店街を歩いていると、外国人旅行客をよく目にする。この光景はあまり変わらない。しかし、多人数のツアーというより、5,6人で固まって歩いているグループが多いように見える。

株価は日経平均2万4千円を超えたということで、政府はアベノミクスが効果を発揮しだしたと宣伝し、株をやっている人(お金持ち)は相当儲けたようだが、これは一部の人の話だ。

株価は企業が儲かっているか、将来何か儲かる事が期待できるか、どうかが反映されるものだ。今の株価はそうではなく別の要因(思惑?)で上がったり・下がったりの繰り返しをしている。ある日突然、大きく上がったと思えば、逆に突然大きく下がる。こういう訳のわからぬ動きを繰り返している。

そういう波を繰り返しつつ、次第に上がってきたことも事実だ。

そのわけの分からない株価の上下を繰り返す背景は、じゃぶじゃぶに発行した日本銀行券(紙幣)と、ただのような低金利政策が影響し、行き場のないお金が株に投資されているからだ。お金のゲーム(マネーゲーム)が行われている。もっと言うと、一種のバブル状態になっている。

こういう状態が続けば、一部のお金持ちが株に投資して、大きな儲け(リターン)を得るが、そうでない大多数の人は何の恩恵も受けない。生活は相変わらず豊かになれない。日本経済の力が強くなったと言えない。一部の見かけの景気回復と言える。

だから、日常生活していて、景気が良くなった実感がない。

そこで、引き続いて、小野善康氏の著書(朝日新書)「消費低迷と日本経済」の内容を紹介する。

******************************************************************

頑張っても、豊かになれない本当の理由!

戦後、日本人は豊かさを求めて働き続けてきた。自分自身がその時代をまともに経験してすごしてきた一人。

国民がモノが欲しい、豊かな生活をしたいという欲望を背景に、松下幸之助氏は、歩いている人が喉の渇きを潤すのに街角の水道の蛇口を開いて飲んでも咎めを受けない。これは水道がただのように豊富にあるためだ。このように物資をたくさん作って供給すれば、みんながその恩恵を受けることができるという有名な『水道哲学』と言われた考え方を持って、松下電器は家電商品を次々と開発し、生産に次ぐ生産を行い、市場に供給してきた。それは、需要が供給力を大きく上回っていた時代の事だ。その結果、高収益を得て大きく会社は高度成長し、株価も伸びてきた時代だった。

松下幸之助氏はこの時代背景をうまく掴み、大成功を収めた。

日本経済は好況を呈し、雇用も増え、所得も上がり、人々は憧れの商品を次々と手に入れ、さらに続々売り出される商品を手に入れるために懸命に働いた。1950年後半には、『三種の神器』と呼ばれた(白黒)テレビ、洗濯機、冷蔵庫。1060年半ばに高度成長期に入り、3Cと言われたカー、クーラー、カラーテレビの大型商品が大きく販売を伸ばした。

その後、『デジタル新三種の神器』として、デジカメ、DVDデコーダ、薄型大型テレビ

が注目された。

ところが、この20年間、このような成長シナリオはうまく成り立たなくなっている。2012年に始まった安倍総理の『アベノミクス』も経済は成長せず、丸3年が経過した2015年の名目国内総生産(GDP)は531兆円で、この値は18年前の534兆円より低い。

20年間、日本経済は全く成長を止めている。

この長期停滞の理由は、日本経済が大きく成長してモノへの欲求が満たされ人々の

興味がモノを手に入れるよりも、資産を増やすことに移ったからである。

モノが売れなければ、生産も増えないから、経済は成長しない。そのため働きたくても働く機会は増えず、賃金も上がらない。

経済の豊かさは、本来、美味しいもの、便利なもの、楽しいものを手にいれ、それらを実際に使って初めて実現する。そのためにはお金がいる。つまり、蓄財とは豊かな生活をもたらす物やサービスを手に入れるための手段に過ぎない。

このことが当たり前に成り立っていた高度成長期には人々は懸命に働いてお金を

貯め、それでモノを買って夢を実現してきた。これは金額の上での豊かさと実際の生活の豊かさが直接結びついていたことを意味する。

ところが今は、資産を貯めること自体が目的となった。その結果、日本人は金額の上では世界有数の大金持ちになり、ひとり当たり金融資産保有額は世界で5本の指に入る。モノやサービスの生産は停滞し、実際の生活水準はよくなっていないのに、お金の保有額だけが増えている。かりそめの豊かさだ。

今の日本で、消費を増やさずにお金を貯め込む理由を聞くと、老後が不安だという人が多い。しかし、高度成長期には介護施設も限られ、介護保険もなかったが、それでも消費意欲は旺盛であった。

「爆買い」する現代の中国人は、かつての我々日本人自身の姿であった。

資産を増やすことが目的になると、お金は消費ではなく株式や土地への投資に向かう。物は売れずに生産も伸びず、経済は成長しないまま株価や地価だけが上昇する。

しかし、実際の経済活動とかけ離れ、人々の蓄財意欲ばかりを反映する株価はちょっとした思惑や不安でも乱高下する。株価は本来、企業の業績を反映するものだが、最近の株価は思惑買いや、外国人投資家の利食い買いになっている。

2016年の年初には中国経済の先行き不安から株価は大きく値を下げた。これに対し、実体経済で大きく成長を遂げた70年代から80年代にかけては米国経済が停滞を続けたのに、日本の株価は順調に伸びた。海外市場による影響は深刻化しなかったのである。

かつてのような経済の健全な循環を回復するには、お金を使うことが必要になる。

貧しい時代にはお金の使い道はいくらでもあった。

しかし、モノがあふれる豊かな時代を築いた現在の日本では、お金を使うのに知恵や努力が要る。

ありきたりの旅行では物足りないから、旅行先の情報や文化を調べ、企画を練る必要がある。音楽でも多くの曲を聴いて耳を肥やし、時にはコンサートに行くのも大切だ。

そうした努力を避け、何もしなければお金は貯まるが増えた資産額を眺めても、実際の楽しみは得られない。その上、物が売れずに経済が停滞するから、将来不安が広がり、ますます蓄財に走る。悪循環に入る。

16世紀フランスの経済学者、B・ラフマスは、「贅沢品を買うすべての人々は、すべての貧しい人々の生活を支えているが、守銭奴は彼らを貧苦の内に死なせている」と述べた。この発言は今でも生きている。

「がんばる」という処方箋は今は通用しない。

最近テレビでは、日本の企業や技術者の優秀さ、頑張りを特集する番組が目立つ。和風総本家、ガイアの夜明け、等。

日本の労働者は有能で、それを応援する社会的雰囲気もあるのに日本経済は思うように回復しないのはなぜだろう。

頑張りが良い結果をもたらしたのは、1980年代までだった。

その経験がある世代は、頑張ればうまく行くと言う昔の処方箋が今も通じると信じている。私もその一人だ。しかし、90年代以降、日本経済の構造は大きく変わった。今ではこの処方箋が通うようしない。

経済構造の変化は、90年代の初頭を境として明らかに変わった。供給力が支配する経済から、需要が支配する経済に移ったのである。90年代初頭までは、人々はお金があると日々買いたいと思っていたものやサービスを買いに走った。しかし、生産力は十分でなかった。そのため、モノやサービスが不足し、造ればドンドン売れて、物価や賃金が上がっていった。そのような状況では人々が懸命に働いて増産すれば、順調に

売上も伸び、所得も増えた。それがさらに需要増大を呼び、経済が成長した。

このような物不足だった当時は頑張って働き効率化を追及し供給を増やすことが重要だった。

このような経済では、短期的に需要が不足しても、財政出動や金融緩和でお金を増やせば、需要は回復した。このように、この時代では不況と、その回復過程は物価や賃金の調整機能がしっかり働いて、せいぜい数年で終わる短期の経済循環であった。

ところが現在の日本で起こっている不況は、20年以上も続く長期不況であり、かつてのような短期不況とはメカニズムも経緯も本質的に異なる。

当時でも、短期の不況でも、不況は避けたい。そこで、日銀が貨幣を発行すれば、

物価が下がるまで待たなくても、貨幣不足はすぐ解消され、需要が回復する。そのため日銀は生産量の拡大に応じて貨幣を発行し、物価や賃金調整にかかる時間を最小限に抑えて景気の安定化を図った。

ところが90年以降は状況が一変した。

経済が成熟して巨大な生産力を得たためモノが行き渡り、モノへの欲望が減退した。

その結果、日銀がいくら金融緩和しても、政府が財政出動を通してお金を渡しても、また株価が上昇して金融資産の価値が増えても、人々はお金を貯めることばかりしか

考えず、物の購入に結びつかない。

80年代までは貨幣量に比例して延びていた物価やGDPは、90年代以降、貨幣供給量がいくら増えても殆ど反応していない。

特に2012年末に『アベノミクス』が始まってからの貨幣発行量は異常に増やしたが、それでも全く効果が現れていない。2014年に物価やGDPが少し上がったように見えるが、それも消費税3%引き上げによる見せ掛けの効果に過ぎない。

お金を増やしても総需要が増えない状況では、企業や労働者が頑張って販売を伸ばしてもライバルを蹴落とすだけだ。経済全体のパイ、需要が増えない以上、物価もGDPも上がるはずがない。

要は、経済構造がこれだけ変わっているのに、日銀も政府も昔の短期不況に対応した政策の発想から抜け出せていない。

需要サイドでは、日銀は貨幣を発行しさえすれば人々がモノを買いに走って、景気が回復すると信じている。そのために効果が見えないと、まだ足りないと異常なペースで貨幣を発行し続けている。政府も民間にお金を配ることばかり考え、一時金や短期的な公共事業などいわゆる財政出動、増税延期などを繰り返す。

供給サイドについては、政府は効率化、競争力、ムダの排除などを訴え、成長戦略、仕分けなどを行っている。これらは日本経済の生産力の強化を狙ったものだ。

しかし、お金を配っても需要は増えない。需要が増えなければ、企業頑張れ、労働者頑張れ、日本頑張れと声をかけても効果は出ない。

それどころか、効率化によって人が要らなくなり、生産能力がさらに拡大し、かえって

売れ残りや失業が広がり、不況をひどくする。

今やるべきことは築き上げた生産力をさらに増強するのではなく、今ある生産能力を

最大限活用することである。既存品の供給を増やしても、効率化で値下げしても、他社のシェアは奪えても総需要は増えない。

欲しいものやサービスが全くないわけではない。現役世代を家に縛り付けている介護や保育の負担を和らげ、心身両面を快適にする観光や文化サービスなどを充実させた方がいい。

お金を貯めることばかりではなく、本当は何が欲しいのか見つめなおすべきだ。

そうやってお金を有効に使えば、自分自身の生活の質はもちろん向上するし、新たな雇用機会を造って、日本経済全体のためになる。

*****************************************************************

とまあ、こういう事であります。

一先ず、これで終わります。 |

2018年1月16日(火)

実感できない景気回復はなぜ?

オリンピックまであと2年になり、韓国の平昌で開催される冬のオリンピックはあと半月に迫ってきた。

東京は、2020年のオリンピックの準備で、国立競技場はじめ、関連施設が次々と建てられている。また、宿泊設備やその他道路工事など大変活気がある。街中を歩くと、大小のマンション建設なども盛んに行われている。

土木建設業界は活況を呈していて人手不足の状態になっているそうだ。相変わらず、福島第一原発の廃炉作業は進められているようだが、こちらは放射能との戦いで、なかなか高い放射能で炉心の様子すらつかめないようだ。

原子炉は水で冷やし続けているので、今以上の危険性は無くなったが、使用していないウラン燃料棒は水を満たしたプールに漬けているので、水量をしっかり監視していないと、何かの原因で水が空になると、燃料棒から出る放射線で次第に温度が上がり、放射線が増えて、臨界状態を超えるとメルトダウンする危険がある。

プールの上部は簡単な屋根で覆われているだけなので、放射線を遮るほどの防護はできない。しかし、そう簡単にプールも壊れないから、まずは大きな地震や富士山が噴火するようなアクシデントがない限りは大丈夫だろう。話が逸れた。

安倍さんが総理になり、一次内閣、二次内閣、三次内閣そして昨年の総選挙で第4次内閣を組閣した。安倍さんは、アベノミク効果により、企業は利益が上がり、株が上がり、雇用が促進され、失業率が下がったという成果を盛んにPRしているが、自分の生活は全く景気が良くなったという実感が持てない。

政府はどこを見て、「アベノミクスは成功した」と言っているのだろう。そんなことを思っていると、アマゾンでなるほどという本を見つけた。

朝日新聞のコラムで、「ミダス王の誘惑」という記事が掲載されている。その記事をまとめて編集して朝日新書から出版され文庫本である。 朝日新聞のコラムで、「ミダス王の誘惑」という記事が掲載されている。その記事をまとめて編集して朝日新書から出版され文庫本である。

『消費低迷と日本経済』というタイトルで、小野善康著、本体価格760円

一般庶民や国民が景気回復を実感できないのは、「物」への欲望を失った。この国の未来は? と疑問を投げかけている。表紙の裏には、次のように書かれている。

株価や地価は高騰し、景気はよく見えるのに、なぜかGDPも賃金も増えない。

更には格差、年金問題、国債累積・・・・・・。

実はこうした深刻な日本の実態はすべて「リアルな物よりもバーチャルなお金こそ愛おしい」という人々の欲望が引き起こしていた。

「経済学の常識」が通用しない成熟社会で、データと徹底した論理で示すこの国の処方箋。となっている。

私たちの年代は、1970年代から1980年代にかけて、身の回りの生活が日に日に豊かになってゆくのを目の当たりにした。当時、日本人は懸命に働き、徐々に欧米諸国に対するコンプレックスから抜け出して自信を深めていった。その結果、20世紀末には世界経済をリードすると自負するまでに至った。ところが90年代初頭に入ると、順調だった成長が突然止まり、これまでどおり一生懸命働いても経済は一向に回復しなくなってしまった。

それ以降の日本経済は今日に至るまで20年以上も停滞を続け、人々は新たな方策を見つけられずに戸惑っている。こうした経済構造の激変がなぜ起こったのか?、

かつての日本経済では成り立っていた伝統的な経済学の考え方が、現代の日本経済では成り立たず、新たな見方が必要なことを示している。

第1章 がんばっても豊かになれない本当の理由

第2章 「物よりお金」が経済を狂わす

第3章 資本主義の限界を乗り越えるには

第4章 金融緩和が作り出す虚構の世界

第5章 増税と囚人のジレンマ

第6章 善き社会をつくる財政の使い道

第7章 グローバリズム経済を生き抜くには

という章立てになっている。

小生は、本書の内容に殆ど同感で賛成するが、モノよりお金という考え方の裏に何かあるというふうに考える。

アベノミクスは日本銀行の黒田総裁と手を組み、異次元の金融緩和で超低金利政策をとり、マイナス金利まで導入し、じゃぶじゃぶ紙幣を印刷して市中にばらまいている。 そして政府はその金を使って、公共事業や防衛や社会福祉に使っている。歳入は歳出の半分なのに大量の国債を発行して、国民の人気取りを行っている。

国の借金は、国民一人頭で割ると、1000万円に上る勘定になる。この額は世界中でダントツに大きい金額である。だから経済学者の内で、このまま借金を続けてゆけば、近い将来、国家財政破たん(デフォルト)が起きるとけん制する人もたくさんいる。

そうなるかどうかは経済学者でないからよく分からないが、世界中で日本人はまじめに一生懸命に働いてきた事は事実だ。決してこの20年間、今までと違い手を抜いたということはない。それなのに、何故、経済が低迷し、世界中で日本だけが取り残されて、経済は後退しているのだろう。

著者の小野さんはその要因は、日本人が豊かになり、モノを買わなくなり社会が成熟したためという言い方をしている。

それも分からないことはないが、何故物を買わなくなったのだろうか?

身の回りには、もう十分なモノが溢れ、買いたいものがないという事か?

確かに、自分の若い頃は、車が欲しくて仕方なかった。新しい車が発売されると、気になって本を見たり、店に行ったりしたものだ。しかし、最近の若者は車にあまり興味を示さなくなった。車がステイタスだった時代は終わり、移動のための道具(手段)に過ぎないように思われている。

そうなると、加速はいいが、ガソリンをがぶ飲みする高性能な車より軽自動車で十分ということになる。昔は一家に一台だったものが、今は一人一台ということもある。

モノを買わなくなった理由は、モノが壊れなくなったことが一番大きいのではないかというのが、小生の見方だ。

モノが壊れにくくなった理由は、テレビを見れば分かる。

昔のカラーテレビは真空管が27本ほど入っていて放送を受信していた。真空管は電球とよく似た構造なので、使っていると、1、2年で寿命が必ず来る。映らなくなる。仕方なしに修理するが、その頃には新しい大きな画面のテレビが販売されるので、買ってしまう。そういう訳で、身の回りの日常使う商品は1、2年で寿命が来た。

それが半導体、トランジスタの発明で半永久的に壊れないものが生まれた。その後、トランジスタを基本に、IC(集積回路)やLSI(大規模集積回路)やマイコンやメモリーやDSPやFPGAと言われる半導体が発明され、今や頭の毛の千分の一以下の細い回路網で作られたLSIやメモリーなどが大量に安く造られる時代になった。

この半導体の超高速の進化と同時に、従来の電子回路がアナログ回路からソフトで動くデジタル回路に変わった。

半導体で壊れなくなった上に、全くデジタルは狂わないので、商品がいつまでも長持ちするようになった。今や、テレビは10年以上壊れることはない。ほとんど壊れない。

しかも、技術の進化は従来の電気の2割程度で動作するようになった。

そんな商品が身の回りを埋め尽くしたものだから、新しく買う必要がなくなったのだ。

しかし、ケイタイ電話が生まれ、当初は棒状のものだったがそれが二つ折に変わり、その後、スマホに変わった。スマホは持ち歩けるパソコンと同じだ。

そのスマホは、デジタル商品である。デジタル商品は世代が変わるごとに大きく性能が向上する。だから、第一世代、第二世代、第三世代、第四世代、そしてもうすぐ第5世代に移ろうとしている。これ以上新しい世代に何を求める必要があるのかと思われるほど使い勝手がよく、不便を感じない。

スマホは世代が変われば、新しい価値や魅力を提供できてきた商品だ。だから若い人は競って新しい世代が出るたびに買い替えをした。これは世界的な潮流である。

広大な中国や、開発途上国(後進国)は、有線の今までの電話が発達しなかった。

線を引っ張りまわすには、インフラ整備に多額の費用が掛かる。

そこで一足飛びに無線(ワイヤレス)になり、一人一人がスマホを有する時代になった。

世界の何十億人という人々がスマホを持ち歩く時代。

要はステイタスを持つという欲求が薄らいできた。欲しいものは買うが、壊れなければそのまま使い続けるという2面性が生まれてきた。

そういうモノに対する考え方が変わって来たせいが、モノが売れない時代につながっているように思う。 |

2018年1月4日(木)

今年、創業100周年を迎える会社は1308社

年が改まったと思っている内に、もうお正月が過ぎて、今日は4日になりました。

このところ、一年が過ぎるのが早く感じるようになりました。これも歳の性なのでしょう。

さて、1月4日の朝日新聞の朝刊に、帝国データバンクの資料から、今年、創業100周年を迎える会社という記事がありました。1308社だそうです。

自分にとって、人生を支えてくれた会社、Panasonic(元、松下電器産業)もその内の一つです。十数年前に、一度潰れかけた状況に陥り、中村社長が大ナタを振って、大リストラを敢行しました。当時は、『あの松下電器がそこまでやるか!』という徹底ぶりでした。これが有名な『中村改革』です。

その時、私は57歳でした。会社から『55歳以上は全員、早期退職対象になる』という聞きましたが、絶対命令ではなく、自分は早期退職せず60歳まで残りしました。

『辞めるも地獄、残るも地獄』というような異常な時期でした。

今思い返すと、その当時の早期退職者には、相当な額の特別退職金が加算され、厚遇な対応を受けられたと思います。まだ、会社には余地があったのでしょう。

その後、数回、早期退職募集がありました。そして、それが常態化し、いつでも退職ができるという制度に成りました。

それまでの日本の社会通念であった『年功序列・終身雇用』制度が崩れ出した瞬間だったと思います。

その後、『パンドラの箱』が開いたかのように、次々と各社でリストラが行われました。

日本の各社がそういう事態になったのは、円高と経済のグローバル化が進み、中国や東南アジア諸国の安い賃金で働く大量の人たちの存在があり、そこで作ると大量に安い商品が製造できるということで、日本の企業が海外に工場進出を加速したため、国内生産が少なくなり、工場閉鎖が続出し、雇用が確保できなくなったわけです。

これが最大要因です。

加えて、日本の人事体制が“Japan is No.1”と言われたイケイケドンドンの時代にいろんな雇用形態を作り上げ、従業員福祉の充実など日本株式会社が高コスト体質になっていたためだと思います。働く人はそれまで大変優遇された状況下にありました。 給料面では世界でもトップに位置していたと思います。平均国民年間収入は、400万円ぐらいあったはずです。

護送船団方式と言われ皆で良くなろうという考えの下で、政府の施策も、企業も同じ方向を向いていました。

こういう状況下で、松下電器産業は、ブランドをNationalからPanasonicに統一し、三洋電機を買収し、更に九州松下、松下通信工業、松下伝送など関連会社も吸収しました。中でも、松下電工を合併したことで、業態が従来のBtoCから大きく舵を切ることになったと思います。

松下電工は、照明器具や配線器具、電気制御器具等に強みを持ち電力やシステムに強い会社です。売上高は比較的少ないが、高収益の会社でした。この松下電工を吸収合併することで、現在のPanasonicが生まれました。

そのPanasonicが、今年、創業100周年を迎えます。おめでたいことです。

今年100周年を迎える有名な企業では、関西ペイント、神戸屋パン、シチズン時計、象印マホウビン、帝人、ニチバン、日東電工、ホーチキなどがあります。

全国では1308社あるそうです。

日本には、まだまだ長寿命の会社が沢山あります。

創業300周年は京都の扇子製造会社の山岡白竹堂、

伊藤忠商事や、かどや精油は160周年、

お薬の塩野義製薬は創業140周年だそうです。

長寿命だけが良いという訳ではなく、老舗の良さが感じられることが大切でしょう。

しかし、長寿の会社は社会に認められてきたから生き残れたと言うことができます。

経営努力を重ねて、常に社会に認められなければ会社は潰れる運命にあります。

「Panasonicよ、がんばれ」と言いたいところです。

|

2017年12月20日(水)

日本の品質(Japanese Quality)に陰りか?

高品質を売り物にして世界に伸びてきた日本。 その品質に陰りが見えている!

昭和30年から40年代の日本の工業製品は正直なところ品質が良くなくて、アメリカやヨーロッパ、特にドイツなどの工業製品に比べ劣っていた。だから、輸出をする際は出荷検査を受けて、合格したロットだけが輸出できるという時代があった。工場は不良品が混じると、抜き取りの出荷検査で不良が見つかれば、そのロットを全数見直す作業が要るので、真剣になって取り組んだのを覚えている。最近は、そういう検査などするレベルではなくなるほど品質が良くなった。

昔は何とかして品質を良くしたい、品質バラツキを無くしたいという強い思いを持って取り組んできた。その具体的な取り組みは、QCサークルや、TQCなどの品質活動、JIS、DINや、ULや、MILなどの厳しい品質規格を満たすよう取り組んできた。

また、20年ほど前からは、ISO9000と呼ばれる品質マネジメントシステムを競って導入し、品質管理や活動がきちんと決めたとおり行っているかどうか、外部監査を受けることで、ISOのお墨付きとして認証を取得するという活動が盛んになった。

そういう地道な活動を展開し取り組んできたおかげで、日本の品質は世界一と言われ、その結果、日本はモノづくり大国になった。

もともと日本人は、モノづくりでは世界中でも優れた職人であり民族だった。

色々な手工芸品を作ってきたので、品質という言い方はしなかったが、親方が弟子を厳しく指導する徒弟制度のような仕組みがあった。

教えるのではなく、『親方の技術や技能を盗め』とか、『親方の背中を見て学べ』と言う言葉があるように、修行を通じて体で覚えるような育て方をしてきた。

工場でモノづくりするようになり、技術や技能は現場で上司から教わることも増えたが、工業高校や高専などで技能を身に着けて入社し、その会社の工場で学んだり、社内外の研修所で学んだりして、技術や技能を習得してきた。

それが、最近、特にこの数年、様々な形で、製造物の品質不良や、品質管理体制の不祥事や、作業現場の事故が目立って報道されるようになった。

実例を挙げると、東洋ゴム工業のビルの免震ゴムの不合格品の出荷、旭化成の子会社のマンション基礎の杭打ち不足による建物の傾き、日産自動車やスバルの無資格者による完成車両検査、神戸製鋼所のアルミ製品の規格不合格品の出荷、三菱、スズキ自動車の燃費表示不正、等々限りがない。

何がそうさせているのか? 何か品質不良を起こす原因が必ずあるはずだ。

そう考えていると、身の毛がそそるような事実が報道された。

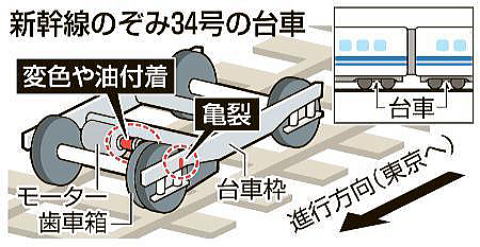

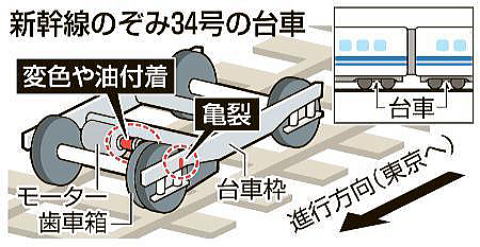

12月11日に新幹線『のぞみ34号』博多発・東京行き車両で、異臭や異音が見つかっていながら、そのまま走り続けて、途中の岡山駅で保安員が乗り込み、その異常を確認しながら列車を停車させず、そのまま運行を続け、名古屋駅でやっと止めたとことが報道された。

この新幹線車両の異常は、博多駅を午後1時33分に出発し、小倉駅までの間で既に油のような異臭が確認されていて、更に岡山駅までの間に唸るような異音や異臭が確認されていたにもかかわらず走らせ続けた。

原因は車両を乗せる台車枠にひび割れ(亀裂)が生じ、車軸に油漏れが起きていたという事。 原因は車両を乗せる台車枠にひび割れ(亀裂)が生じ、車軸に油漏れが起きていたという事。

このまま走り続けて、ヒビが拡大して台車が壊れると脱線事故になる。

残り3cmで完全に破断する寸前だったと言われている。

時速300kmの高速で走行している列車が脱線すれば未曽有の大惨事が起きる。 乗客は1000人だったと報道されている。

脱線事故がトンネル内で起きたり、反対車線の列車と正面衝突するようなことになれば、高速走行列車同士だから事故は想像を絶することになったと考えられる。

神様のご加護があったから、最悪の事故は何とか免れた!

この教訓を台車の設計、保全、検査、運行の安全に生かしてほしい。

福島原発が東日本大震災の津波で全電源喪失し、原子炉の冷却不能に陥り、水素爆発して建屋が吹っ飛び、炉心がメルトダウンしたが、何とか炉心の爆発という最悪の事態を免れた。これは本当に不幸中の幸いで、日本崩壊に至る紙一重だった。

日本人は『喉元過ぎれば、熱さを忘れる』優柔不断な国民である。

安倍首相はオリンピック誘致の際の挨拶で、『我々は、福島原発を完全にコントロールしているので安心して下さい』という発言をしたのを覚えているが、未だに、原子炉の終息への道が開けていない。

今回の新幹線台車の亀裂事故も同様なことが言える。

新幹線の安全神話が広まり、日本の新幹線技術を過信した結果かもしれない。新幹線に携わる人たちの気の緩み、慣れの表れではないか。

不幸中の幸いで脱線に至らなかったので良かったものの、もしこれが脱線事故を起こしていれば、未曽有の大事故となった可能性が大きい。新幹線は数分間隔で走っているので、対向車もすぐ接近する。脱線車両に対向車両が衝突すれば、ぞっとするような光景になっただろう。

何故、異臭に気付いた時点で列車を最寄り駅で停車して点検しなかったのか。

飛行機は異常があれば、すぐ最寄空港か出発した空港に引き返すようになっている。

異臭は油や電気系統の絶縁物などが高温になり、焼けるような状態にならなければ発生しない。異臭があるということは、異常が起きている証拠であり、警告だ!

それを放置して、300kmの速度で、九州から名古屋まで走り続けたという裏には、新幹線の定刻運転を守らなければという意識がそうさせたのではないだろうか。

乗り物は安全が第一でなければならない。

原点に立ち戻り、何が第一かを考え、対応する管理体制に見直してほしい。

台車の製造物責任は免れないが、モノは使い続けると劣化する。その前提で対応することが大切だ。そして、何か異常を確認した時はどう対応するかだ。

|

2017年12月16日(土)

我が意を得たり! 原発再稼働反対と廃棄

2013年12月19日に洲本温泉に、こだわりの3年フグを食べに行った。その時に時間余裕が

あったので、神戸淡路大震災の爪痕を永久保存するため、北淡震災記念公園・野島断層保存館を見学した。

その記事は国内旅行に中に書いたので見て頂きたい。

あれから、もう22年が過ぎた。ちょうど、その年に母親が他界したので、しっかり記憶している。

あの大震災の爪痕は地球のものすごいエネルギーを感じた。その後の神戸市内の火災の映像はまさに映画を見ているような感じだった。その印象が強く残っていたので、北淡震災記念公園・野島断層保存館を見学した。

その後、平成23年3月11日の東日本大震災は震源が海だったので、巨大な津波に襲われて多くの人が亡くなった。津波の映像は、映画『十戒』の海が割れるシーンを想像するような、大きな水の壁が押し寄せる光景だった。海水面が次第に高まって来るのではなく、一気に押し寄せるというすさまじさを初めて見た。

その後の福島第一原子力発電所の全電源喪失による原子炉冷却不能により、水素爆発し、炉心がメルトダウンした。大量の放射性物質が放出されたが、不幸中の幸いが2つ重なった。

一つは炉心溶融しメルトダウンしたが、炉心爆発をかろうじて逃れたこと。もし、炉心爆発していれば、多分、東京も汚染され住むことが難しい状態になっていたと思われる。

二つ目の幸いは、福島原発は太平洋岸に設置されていたので、北風が強くほとんどの放射性物質は太平洋の方向に流れた。一部は北西方面の内陸部に達した。その放射能が今、住民の帰還を阻んでいる。もし、全ての放射性物質が内陸部に降り注いだ場合は今の3倍以上の汚染量になっていたと思う。

こういう二つの大震災を経験したのだから、日本人は良識を持って処することが大切だと思う。常々、そういう思いを持って生活している。

そこで、最近、言い得て妙だという記事を二つ読んだので、紹介する。

一つは、朝日新聞夕刊に掲載される『素粒子』のコラム(12月14日付け)の記事で、

『1万年に一度の噴火も火山が111あれば、90年に一度。人の一生に等しく。やっぱり日本に原発は置けないわけ。』

という短文で、実にポイントを突いた記事を見た。

活火山の定義はいろいろな説があるが、現在、気象庁の定義では、『過去一万年以内に噴火があった火山』ということになっている。それに当てはめると、日本には活火山は111ある。だから、“一万年に一度の噴火は自分に関係ないことだ!”と、たかを括ってしまいそうだが、実は日本の国土には活火山が111か所もある。

そこで、10000÷111=90 という数字になる。

要は確率的には人生90歳とすれば、一生に一度、火山の大噴火に出くわすということになる。これはあくまで日本の話。世界には火山や地震を知らない人が沢山いる。たとえば、ヨーロッパなどは殆ど地震が起きない。地盤が安定しているから。

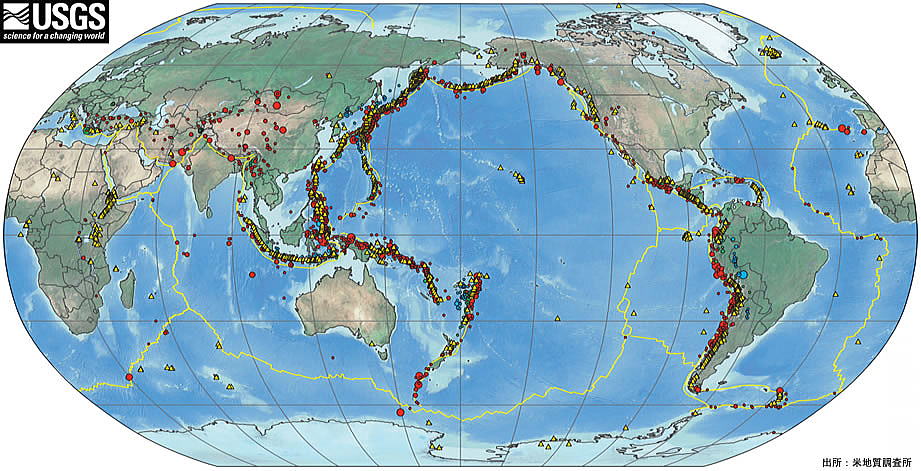

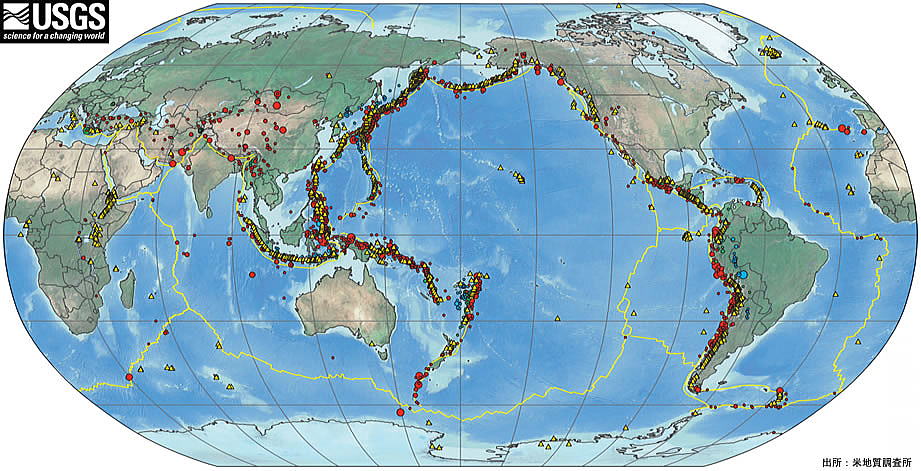

そこで、世界地図に地震が発生した箇所をプロットしてみた。

これを見れば一目瞭然だが、地震の発生は何本かの帯状に連なっている。これが地球のプレートの浮、沈み込みの場所になっている。そして、この地震の発生している場所で、火山噴火も発生している。

この地図で見て頂きたいのは、太平洋沿岸地帯はぐるりと連なった地震多発地帯になっていること。日本列島はその線の真上に位置している。これは地震発生データを元にした客観的な資料である。

アフリカ大陸や、オーストラリアや、太平洋沿岸を除く南北アメリカ大陸や、北部ユーラシア大陸等は地震が殆ど起きていない。

こういう地盤が安定している国々で原子力発電所を建設し稼働させても、施設の設計や工事がまともであれば地震による事故は起きない。

逆に、日本をはじめ、地震国はいくら世界最高の安全基準を作り、それに則り審査して合格したからと言って、原発は安全だ!という理屈は成り立たない。

その理由は安全基準は、『ある条件』を想定して、それに『安全率』をかけて設計したものである。『ある条件』とは、それぞれの地域により異なる。その『ある条件』を超える自然界の出来事が起きれば事故につながる。そして『想定外』という言葉で片付けている。原子力以外の施設なら良しとして、原子力関連施設は『想定外』では済まされない。

それが、分子の世界の出来事と、原子の世界の出来事の大きな違いだ!

原子核を崩壊させたり、融合させるということは、とてつもない大きなエネルギーが発生する。大きなエネルギーが得られるのなら、それは人類にとって大変結構な話である。しかし、物事はそう単純なものではない。とてつもないエネルギーが得られる対象として、とんでもない物質が生まれる。それが、いろんな放射性物質である。

放射性物質は強烈な放射線(α線、β線、γ線)を放出する。問題はこの放射線が数秒、数分、数時間で出なくなるのなら、その間、うまく保管すればよい。

これらの放射性物質は放射線を出し続けるが次第に減ってゆき、元の放射線量が半分になる時間を『半減期』と呼んでいる。この半減期は何と数百年、数千年、中には数万年もかかる天文学的時間を要する。その間、厳重に安全に保管しなければならない。

果たして、日本の国土に保管庫を造り、数千年、数万年間、安全に保管できるだろうか? その保管庫の近くで大地震や、火山噴火が起きれば、人工の保管庫などはひとたまりもなく破壊されてしまう。そうなれば、ものすごい量の放射能が吐き出され、汚染が広がる。日本列島は人が住めない土地となる。

そういう危険極まりない日本の国土で、安倍政権・自民党は福島原発事故に懲りずに原発の再稼働や、原発を重要なベースロード電源と位置付ける決定をした。福島原発の終息が未だ終わっていない状況下で。

そういう同じ思いを週刊プレイボーイに、元通産官僚の古賀茂明氏が書いているので紹介する。

******************************************************************

「原発の新設」で日本は世界の敗者になる─安倍政権と原子力ムラの呆れた

やり口とは?

国民に原発への根強い抵抗感がある中、安倍政権が原発の新設に動き出した

慌ただしい年の瀬に、目立たないが気になるニュースが二つ流れた。

一つは国の「エネルギー基本計画」見直しの中で「経産省が原発新設の議論に着手した」というニュース。

もう一つは「東京電力が原子力事業を今後も安定的に続けるため、国に経営環境整備を求めた」というニュースだ。

まず原発新設のニュースについて。

安倍政権は2014年に「エネルギー基本計画」を策定し、原発を国の「重要なベースロード電源」と位置づけた。それを前提に、翌15年には30年度の電源構成で原発の比率20~22%を目指すことを決めた。この数字の意味することは原発の新・増設である。

なぜか? 原発は運転期間40年で廃炉にするというのが基本原則。

これを忠実に実行すると、30年の原発シェアは15%までに下がる。20~22%のシェアを死守するには、40年廃炉をやめて、古い原発をどんどん運転延長することが必要だが、安全対策などの費用がかさむので、延長できない原発も多く、どうしても原発の新・増設が必要となるのだ。

ただ、国民に根強い抵抗感がある中で原発の新設を言いだせば、内閣支持率が急落する恐れがある。そのため、安倍政権はこの議論を封印し、「原発を新設するのか?」と問われても「現時点では考えていない」などと、うやむやにやり過ごしてきた。

そして、ふたつ目の東電のニュース。

「経営環境整備を求めた」とは、つまり原発ビジネスで東電に赤字が出ないように様々な支援措置を講じてくれということだ。

具体的には、固定価格買取制度や赤字補填制度のように絶対に損をしない仕組みや、事故を起こしたときの損害賠償を1兆円程度に抑えて、あとは国が責任を取る仕組みなどが考えられる。その財源はもちろん税金。とんでもない話だ。

そもそも、発電コストが安いという理由から、原発は「重要なベースロード電源」に選ばれたはずだった。しかし、安全対策コストの増加などで、その神話は崩れ去っている。廃炉費用なども含めれば、原発の発電コストは火力などのほかの電源に比べると、逆に割高になっているというのが実情だ。

本来なら、エネルギー基本計画見直しのプロセスで、原発を「重要なベースロード電源」から外すのが妥当なのだが、安倍政権も原子力ムラも、どうしても原発を維持したい。そこで「原発はベースロード電源を担う大切な存在だから、たとえコスト高でも国が税金を投入して守るべき」という倒錯した論理をひねり出し、東電に政府支援を要請させたというわけだ。

このふたつのニュースは、安倍政権の支持率を下げる要因となる可能性が高い。

だが、10月の総選挙で大勝し、安倍政権の基盤は再び強化された。しかも、19年の参院選まで2年間、国政選挙がない。今なら不人気政策を決めても選挙までに国民は忘れるーーおそらくそんな判断が働いたのだろう。

原発から再生可能エネルギーへと急速にシフトする世界の潮流の中で、未だに原発にこだわる日本。ビジョンなき国家は没落する。このままだと日本は近い将来、世界のエネルギー産業市場で敗者になることは確実だ。安倍政権や原子力ムラのやり口には、本当に呆れ果てるばかりだ。

*****************************************************************

良識ある皆さん、しっかり真実を知って、対応しましょう。

|

朝日新聞のコラムで、「ミダス王の誘惑」という記事が掲載されている。その記事をまとめて編集して朝日新書から出版され文庫本である。

朝日新聞のコラムで、「ミダス王の誘惑」という記事が掲載されている。その記事をまとめて編集して朝日新書から出版され文庫本である。 原因は車両を乗せる台車枠にひび割れ(亀裂)が生じ、車軸に油漏れが起きていたという事。

原因は車両を乗せる台車枠にひび割れ(亀裂)が生じ、車軸に油漏れが起きていたという事。