2018年5月5日(土)

こどもの日

今日は5月5日で、端午の節句、子供の日だ。久しぶりに連休を利用して東京に住んでいる次女が孫(男子)を連れてやってきた。久しぶりに孫にあったが、小学5年生になり、体格もしっかりしてきた。子供から大人への段階、中供という感じ。話すこともしっかりしていて、最近の子供の成長の速さに驚いている。

長女は堺に住んでいて、孫が2人居るが、上の孫は男子で高校2年生、下の子は女子でこの春から中学生になった。この年代になると、親と行動を共にしなくなりがちで、この連休も我が家には来なかった。娘だけ一人でやってきて、久しぶりに、2人の娘と家内と4人が集まり、一人の孫が揃いにぎやかだった。

最近、少子化がニュースになるが、星田の田舎は、以前は結構、田んぼが残っていたので、田んぼに竿を建てて、コイノボリを上げる家があり、5月の風に吹かれて泳いでいる光景を見てきたが、最近はそのコイノボリも見ない。

子供が大きくなったので上げるを止めたらしい。

堺の娘のところも、自宅の前の田んぼに竿を建てて、大きなコイノボリを建てていたが、孫が高校生になったので、もうコイどころではないようだ。 堺の娘のところも、自宅の前の田んぼに竿を建てて、大きなコイノボリを建てていたが、孫が高校生になったので、もうコイどころではないようだ。

最近は、屋敷が狭いので、遠くから見えるような大きなコイノボリを建てる場所がない。

風薫る5月、その澄み切った空に、コイノボリが元気に泳いでいる姿はもう見られなくなった。

今の子供たちは小学校から塾通いをし、受験というふるいに勝ち残るため、激しい競争に否が応でも適応しなければ生きてゆけない時代になった。大学を卒業するまで、2000万円かかるという話しもある。

両親が働かなければやって行けないというお金の世界で生きている。

最近読んだ文庫本に、表紙を掲載したが、 最近読んだ文庫本に、表紙を掲載したが、

『新・日本の階級社会』橋本健二著、

講談社現代新書版

によると、現代社会は、もはや「格差」ではなく「階級」

固定化し、次世代へ「継承」される負の連鎖

というカバーが付いている。

さらに、900万人を超える新しい下層階級が誕生。日本社会未曽有の危機となっている。

本書の紹介文を見れば、

かつて日本には、「一億総中流」といわれた時代がありました。高度成長の恩恵で、日本は国民のほとんどが豊かな暮らしを送る格差の小さい社会だとみなされていました。しかし、それも今や昔。

最新の社会調査によれば1980年前後、新自由主義の台頭とともに始まった格差拡大は、いまやどのような「神話」によっても糊塗できない厳然たる事実となり、ついにはその「負の遺産」は世代を超えて固定化し、日本社会は「階級社会」へ変貌を遂げたのです。

900万人を超える、非正規労働者から成る階級以下の階層(アンダークラス)が誕生。男性は人口の3割が貧困から家庭を持つことができず、またひとり親世帯(約9割が母子世帯)に限った貧困率は50・8%にも達しています。日本にはすでに、膨大な貧困層が形成されているのです。

人々はこうした格差の存在をはっきりと感じ、豊かな人々は豊かさを、貧しい人々は貧しさをそれぞれに自覚しながら日々を送っています。現在は「そこそこ上」の生活を享受できている中間層も、現在の地位を維持するのさえも難しく、その子供は「階層転落」の脅威に常にさらされている。

この40年間の政府の無策により、現代日本は、金持ち以外には非常に生きるのが困難な恐るべき社会になったのです。

官庁等の統計の他、さまざまな社会調査データ、なかでもSSM(「社会階層と社会移動全国調査」)調査データと、2016年首都圏調査データを中心にしたデータを基に、衝撃の現実が暴き出されてゆきます。

簡単に言えば、子供たちが親の生活レベルで、格差の世界の中に生きている。

そこから抜け出ることは非常な努力や幸運がなければドンドン2極分化の中で、底辺に追い込まれる。

|

2018年4月24日(火)

ウミ(生み・膿み)の親は誰か?

ここまで、内閣と省庁(主に財務省・文科省・農水省)が不審騒ぎを巻き起こした歴史は今まで見たことがない。

次から次へと問題を起こし、国会の立法業務が完全に止まってしまっている。国の立法機関が停止するという異常事態は大きく国益を損なう。

その原因、『種』は誰が巻いたのだろう? 国民の皆さんは誰か分かっている。

テレビや、新聞や、週刊誌や、インターネットから情報を得ていると真相が透けて見えるが、それを『当事者達がはぐらかす?』 認めない状態が続いている。

そればかりか、他人事のように自分のやったことを認めず、逆にその原因『膿を出し切って徹底して調査する』とか『徹底的に調査し、究明する』とか、種を蒔いた当の本人たちが発言するので益々、混乱し泥沼状態になっている。

森友学園の国有地売却は見積価格を9割値引き問題、加計学園の特例認可問題、自衛隊の日報紛失問題、更には財務省トップ次官のセクハラ問題等々、余りにも次々と問題が出す過ぎだ。こんなに続くことは過去に例がなかった。

『火のないところに煙は立たない!』のは『真理』である。問題が起きることは火種が必ず存在する。そこで、安倍さんは『徹底的に調査して膿(ウミ)を出し切る』と白々しく言っている。恍ける(とぼける)のも、ここまで他人事のように言うのは呆れるばかりだ。『すごいな!』と感心するほどだ。

森友学園の国有地9割値引き問題は、昭恵夫人が名誉学長になった途端に『神風が吹いた』と籠池理事長が言ったとおり、途中から売却の話がとんとん拍子に進んだ。

今まで、国有地9億円の9割値引き等は聞いたことがない。

そんなに安く買えるなら、自分にもそうしてほしいという人が沢山いる。

9割値引きのわけは、その土地にゴミが大量が埋まっていたから、その撤去費用が8億円余りかかるという根拠で、要望価格に近付けるよう悪智恵を出し、籠池理事長の要望価格につじつま合わせをした。

嘘を吐くと、更にウソの上塗りが始まる!

しかし、嘘の悪智恵は暴露される。

そのような8億円の大量のごみが埋まっているなら、そのゴミを搬出するには5トン・トラック(ダンプカー)で数千台搬出しなければならないことになる。

ダンプが数千台動き回った形跡は全くない。

嘘をつけばばれることぐらい優秀な官僚なら容易に分かるはず。

それを無理やり押し通し国会答弁を強引に繰り返し進めた背景には、行政トップ(辞めた佐川次官)の指示があったのだろう。

下っ端役人が自分の考えや思いでそんなことをするはずはない。絶対にしない。

むしろ、官僚(役人)は表現は良くないが、積極的な仕事はしない人種だと思う。

上位職の人から指示や規則があって、初めて動くという人たちだ。

そうすると行政トップ(辞めた佐川長官)や、その後の加計学園問題も同様に、財務省の麻生大臣に次ぐ役人のトップがそんなややこしい個別案件に自ら手を染めることは絶対しない。

誰が財務省トップ、事務次官等に話をしたのか、指示をしたのか、または回りくどく忖度をさせたのか、当事者でないと分からないが、これだけ詳しく各報道機関が情報提供しているので、誰が言いだしたのかは国民は分かっている。

世の中には、『分からなければ』または、『バレなければ』やってしまう、やってもいいという暗いことが沢山ある。しかし、『バレたら』潔く責任を取るということで、過去から幾多の政治家が辞職したり、場合によっては自殺までした人たちがたくさんいた。

悪いことをしたという自戒の念、それを潔く認めることで、悪事の自浄化作用が働いてきた。これが過去の歴史だったと思う。

ところが、この森友学園問題、加計学園問題、世の中は『森加計問題』と呼ぶようになったが、これとは少し毛色が違うが、自衛隊の日報問題、そして財務省のトップ官僚である福田事務次官のセクハラの責任は、次官という役職は辞任ということで承認されたが、やったことに責任を取るという話はない。

これに関して、4月25日朝日新聞の社説では次のような記事が掲載されている。

セクハラの問題は、当事者がやったことを認めず、麻生大臣はそれを擁護するような発言を繰り返している。ここまで来ると、もう呆れかえる。

何故、こういう風潮がまかり通るようになったのか?

世の中の正義は無くなったのか? 世の中の正義は存在すると信じたい。

ならば、政治家の一部や官僚の正義がなくなったのか? 元々ないのではないか?

『正義』という『大義』ではなく、まったく個人的な事案を自分の権力を行使して組織に圧力をかけたものだろう。そう思わないと、社会の正義が崩壊する。

今回は幼稚な行動だと思う。

もう一つ、安倍政権になって気づくことは、言っている事『ことば』と実態が大きくズレているように感じる事。

格好よく言うことは結構なことだが、行動が真逆になっていたりする。

本人はそういうつもりではないと信じたいが、実態が言葉と逆転していることが多い。

例えば、『女性が輝いて働ける社会にする』とか『女性活躍社会づくりを目指す』という大変結構な政策(お題目)を唱えてくれている。 大賛成だ!

しかし、実態はどうか?

今回のセクハラ疑惑を見ても、次官の言い分を大臣がフォローして、セクハラを受けた人をむしろ犯人扱いする発言が大臣や自民党幹部からいろんな場で行われている。これは、安倍さんが言っている『女性活躍社会づくり』が相いれていない証拠だ。

本当に安倍総理が思っているのなら、セクハラを受けた女性の側に立って、大臣や次官やその他の発言をした自民党の幹部を即刻、辞任させるぐらいの責任を追及しなければならないはずだ。

そうしないと安倍政権が本当に『女性活躍社会の実現』を目指す事の証にならない。それくらいの方針の徹底が要る。

これは組織運用の要(かなめ)である。

責任を取らないばかりか、白々しく、『膿みを出し切るまで調査する』とか『徹底して調査する』とか、言っていることがすべて他人事のように聞こえてしたたがない。

|

2018年4月18日(水)

男タケノコと女タケノコがあるのをご存知ですか?

雨後の竹の子とはよく言ったものです。昨日来の雨が上がったので、露に濡れながら近くの竹やぶでタケノコ掘りをしました。5本ほど見つけて、スコップで掘りました。

タケノコを見つけるのは、慣れないとなかなか難しいです。

目の付け所は、若々しい太い竹が生えている株元の周囲1mぐらいをよく見ると、少し緑の新芽が顔を出しています。枯葉が積もっているので、周囲の光景に惑わされてしまうと、目の前に生えていても見落とします。

マツタケも同様です。キノコ採りや、タケノコ掘りは本当に慣れが要ります。誰でも掘ることができるのは、既に新芽が成長して30cmぐらい伸びたタケノコです。これを掘ると枯葉に埋まっている部分や地下の分を合わせると、50cmほどのロケットタケノコになりますので、湯がいても固くて、あまり良いものではありません。

タケノコやぶは、きちんと手入れをして竹以外の木や雑草を刈り取っていますので、地肌がよく見えます。こういうやぶでタケノコ掘りをしてみたいものですが、近くのやぶは単なる竹藪です。クヌギや松やその他の木々が生えている竹やぶですから、新芽がちょっと顔を出したタケノコは本当に見つけるのに、コツが要ります。

さて、タケノコに『男タケノコと女タケノコ』があるのをご存知ですか?

これは竹に雌雄があって、おしべ・めしべの竹があり、受精して成長するという意味ではありません。竹は雌雄同体です。

男タケノコは比較的ほっそりして、皮の色が黒っぽく、食べると歯ごたえがあります。

女タケノコはずんぐりと太く、皮の色が明るい茶色で、柔らかくおいしいです。食べておいしいのは、女タケノコです。

同じ孟宗竹やぶでも、男と女タケノコが生えますが、タケノコ博士の話では、若い元気な竹がドンドン根を張って、新しい竹が生えているところには、女タケノコが出ます。

古い竹藪には男タケノコが多く生えるそうです。

タケノコも元気な根ぶちに生えるものは栄養が豊富で、太くて丸みをおびたタケノコになるようです。

雑知識でした。

|

2018年4月15日(日)

変な言い訳をとおす時代になりました。

交野妙見山の参道のサクラは、葉桜になりました。今、もみじの新芽がきれいです。 今年もあっという間に、4月中旬になりました。

新聞やテレビのニュースや、ワイドショーやインターネット上を連日にぎわせている安倍政権にまつわる3点セット(森友学園、加計学園、自衛隊日報問題)で、通常国会は日本の国家予算や、重要法案の審議を十分しないまま、与党の数を頼りにした採決で、強行突破を図りながら国会は何とか運営されているという感じになっています。

これは異常な国会の姿だと思いますが。

以前は、このような政権に関わる問題が露出すれば、総辞職するとか、内閣解散に打って出るとか、いずれにしても一つのけじめをつけたように思います。例えば、田中角栄のロッキード疑惑等で田中政権は失脚し、角栄さんは脳こうそくで倒れました。

安倍政権は官僚の人事権を首相官邸で握った結果、今までの内閣と官僚の立場が大きく変わって来たことをが分かります。要は力関係です。首相官邸が大きな力を持ち出したのです。

官僚は国一の公務員試験に受かった優秀な人ばかりですが、政治家は選挙に勝てば議員になれますので、優秀とは限りません。

優秀な人材で、長年のキャリアを積み上げ、一歩一歩階段を上ってきた官僚が、トップに立つためには、引っ張り上げてくれる人に忠節を尽くさなければなりません。

要は『誰が自分の評価者か?』と言うことで、人事評価をする人に全面的に尽くす、言うことを聞くという忠誠心が生まれます。

政権や内閣や総理官邸の思惑に、『それはおかしい!』『それはできない!』等と言えば、局長や次官候補などから外されます。だから、間違っている、おかしいと思いながら、忠節を尽くすという哀れな姿が今回の騒動の裏に存在する姿だと思います。

頭のいい官僚がそう簡単に『記憶にございません』とか、『記憶では、・・・』というような前置きをすることが奇妙に聞こえます。違和感を感じます。

要は、『事実はこうです!』とはっきりものを言わないのです。

官僚は自分からやったのであれば、「やった」とはっきり言えばいいですし、やっていなければきっぱり「やっていません」「知りません」と言えばいいだけのことです。

こういう疑問を残すやり取りを聞いていると、時間ばかりが浪費され、国会の膨大な無駄な経費(実はすべて税金)や、官僚としての本来業務に大きな支障を生じます。

国会のいろんな委員会で野党が質問内容を事前に政府に提出し、それに各大臣が応える内容を作文する仕事は沢山の官僚が夜を徹して作業をしています。

『国の姿をどういう方向に変えてゆくか』というような前向きの質問なら、いくら審議しても有益な課題ですから大いにやってもらいたいのですが、昨今の予算委員会等での上記3つの安倍政権にまつわる集中審議と称する委員会のテレビ放送を見ていると、腹立たしい限りです。税金泥棒と言いたいです。

いろんな証拠書類としてパソコンで打ったメモ(忘備録?)や、その他資料、改ざんした決裁書類等、次々と出てきました。

真実は想像出来ますが、それをやった側が往生際が悪く、「全くやっていない」「まったく何の関係もない」という全否定をするから、ますます不信が大きくなるのです。

やったことは悪いことですが、それを率直に認めて「それは事実です」「その上で、今後そういうことは絶対にないよう厳しく行動に注意します」「申し訳御座いませんでした」と素直に誤れば、何十億、何百億円と私腹を肥やした話ではないので、理解する人が相当いると思います。

やったことを全くやっていない、全く一点のクモリもないなどという極端に全否定するところが、『何かあるな』『何か隠しているな』という疑問につながります。

少し前、JR線の車内の週刊誌の吊り広告で、加計学園の記事が載っていました。

加計学園の誘致で、愛媛県の元知事だったと思いますが、先般の国会の集中審議の参考人にも出ていた人の言葉として『安倍総理は加計学園の獣医学部新設に全く関係していません。それは白も白、真っ白な富士山の白雪のようだ』というような表現が記事として紹介されていました。

ここまで、白を並べ、白を強調すると、何かあるな?という気になるのが普通の人の心情です。

今回の一連の関係者は、一般人とは人種や発想が違うような気がします。

官僚が危ない案件に、自ら手を出すことは考えられません。何故なら、そんな危ないことをしても何の得もないからです。頭のいい官僚は、何が危なくて、やってはいけないことは十分わきまえています。官僚は積極的に危ない事には手を出さない人種です。決められたことを決められたようにしかやらない、きわめて冷静で、融通が利かない人たちです。

しかし、今回の件は『この件は危ない』と思いながら、それをやらなければ、またはそれをやれば内閣府や総理官邸に認めてもらえ、人事考課で点が稼げると考えたのでしょう。 「あることを無い」、「やったことはない」という否定ばかりです。

記録が出てきても、記憶にないとまで言いきっています。それは一面、異常に聞こえます。記録はドキュメントで、何かを正す場合の証拠物件です。記憶はその人の頭の中だけのことで無形なものですから物事の証明には全く使えません。

それを一番よく分かっている官僚が、何故、「私の記憶の限りではない」という言い方をするのでしょう。記憶の内容を証明する証拠物件を示さない限りは言葉では証明されません。

明日からまた、この3つの問題のやり取りがにぎやかになります。

『もういい加減にしろ』と言いたいです。早く、正常で実りある国会運営に戻して頂きたいと思います。

このゴタゴタを生じさせている安倍政権は、事の善悪に関わらず、ここまで混乱させた責任を取り、しかるべき対処をしなければならないと思います。

安倍さんはこういう事態にもかかわらず、相変わらず人気を保っています。それは内閣支持率があまり下がっていないという事実からうかがい知れます。安倍さん自身がそれを一番気にしているようです。

では、人気と実際の政権の実績はどうでしょう?。

あれだけ格好よく訴えてきた『アベノミクス』は今はあまり聞かれなくなりました。色あせたような気がします。

アベノミクスとは、日銀と組んで未曽有の金融緩和を行い、円安に誘導し、輸出産業を活性化して日本の景気回復に力を与えて、デフレ脱却を図るというストーリでした。

確かに、一時は円安に振れて、輸出企業は潤い、大企業は最高益を出すところが増えました。しかし、企業の内部留保に回して、なかなか従業員給与が上がらなく、国民はお金を使わない。そうなると落ち着くと、逆に輸入企業には輸入原材料高などで苦しむ企業が出てきます。

また、未曽有の金融緩和は大量の紙幣を印刷して発行ことです。合わせて超低金利政策で、銀行が日銀に預けた金の金利は現在マイナス金利まで引き下げられています。こうなれば銀行は金利で稼ぐ術はないので、小さな銀行は破綻します。そこで破綻に至る前に大手銀行の傘下に入り、銀行間のグループ化が進んでいるわけです。

聞いたことがないような新しい名前の銀行がドンドン生まれています。

しかし、物価上昇2%を目標にしてきた安倍政権と黒田総裁の日銀は手詰まり状態になっています。

一方で、未曽有の金融緩和で大量の国債が発行され、こんな財政収支は1000兆円を超えるまで借金が膨れ上がりました。

出口戦略という表現で言われますが、この異常な金融緩和を元に戻して、金利を引き上げなければ、国債が暴落して、日本経済は破綻する、デフォルトの陥る危険性を訴える経済学者が沢山います。

専門家でもかじ取りが難しくなってきた日本経済ですが、そういう危機状態の中で、3つの総理案件なんて言っている時ではないでしょう。

言葉だけ『しっかり・・・取り組む』、『丁寧に…説明する』などと、誠実さを滲みだすような表現は、ちょっと聞くと、ちゃんとやってくれるんだな!という期待が持てますが、実際やっていることは、言葉とは真逆で、何もやっていない時代になりました。

しかも、何か言う時は、ばれたり、事実が分かった時、言い訳ができるような前置きの言葉を必ず付けて発言する癖が身に着いてきたように思います。

これは政府、政治家だけでなく、我々一般人にも広がってきたゆゆしき悪習だと思います。

そういう世間の風潮を読み切ってかどうか分かりませんが、阿部総理は『私や妻が直接かかわったのなら、総理や国会議員は辞める」と言い切りました。

この言い切ったことが、逆にいろんな意味で波紋を投げかけています。

最近の日本語の使い方と、責任ある立場の人の言葉使いについて触れてみました。

|

2018年4月1日(日)

電気に色が付いている?

今日は4月1日、『エイプリル・フール』だから、何を言ってもOK!。

タイトルは「電気に色が付いている!」 何のことやら分かるかな?

電気には電池のような直流と、家庭で使用する交流の2種類がある。

直流は名前のとおり、電流はプラス極からマイナス極の方向に一方的に流れる。交流は電流が行ったり来たりする。交流のイメージは掴みづらいが、あまり深く考えないようにする。

電気を起こす(発生させる)には、どういう方法があるのか? 原理は二つしかない。

いや、いろいろな発電の仕方があるじゃないですか!という方もいると思うが、・・・。

発電所の種類は、水力発電、火力発電(石炭、石油、天然ガスなど)、原子力発電、風力発電、地熱発電、太陽光発電がある。この内、一つだけ他と違う原理を使っているものがある。その他はすべて原理は同じものだ。

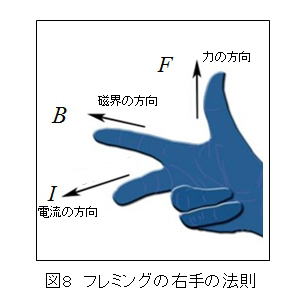

他と違う発電の原理を使っているのは太陽光発電だけ!

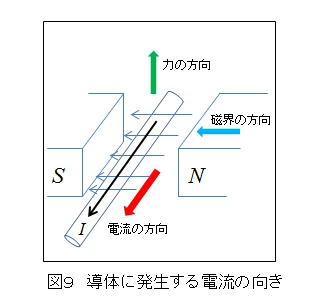

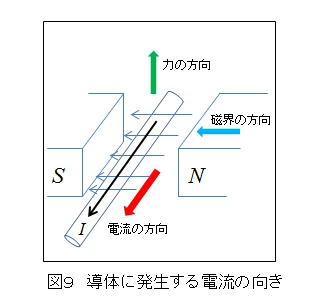

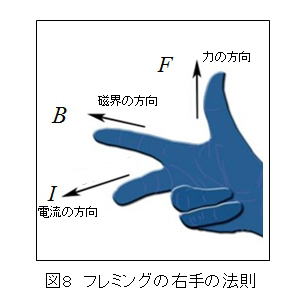

太陽光発電以外はすべて、フレミング博士が考案した『フレミングの右手の法則』に則っている。大学で学生に電気工学を分かり易くするために、考案した事で、法則と言うが特別難しいものではない。 左図のように、右手の中指と、人差し指と、親指を互いに直角に広げると、右下の図のように人差し指の方向、NからSの方向に磁力線が向いている磁界の中で、親指の方向に動体(銅線)が上向きに動くと、銅線には中指の方向に電流が流れる事を示している。 左図のように、右手の中指と、人差し指と、親指を互いに直角に広げると、右下の図のように人差し指の方向、NからSの方向に磁力線が向いている磁界の中で、親指の方向に動体(銅線)が上向きに動くと、銅線には中指の方向に電流が流れる事を示している。

これが『発電(機)の基本原理』です。

水力発電も、火力発電も、原子力発電も、風力発電も、地熱発電も全て熱した蒸気でタービンを回し、その軸につないだ発電機を回わすことで発電しているので、蒸気を何で発生させるかの違いはあるが、水車やタービンを回して、その回転力で発電するのは同じである。

もう一つ、ジーゼル発電機があるが、これはタービンを回すのではなく、ジーゼルエンジン(内燃機関)の回転により発電機を回すもの。

いずれも、この『フレミングの右手の法則』を応用して電気を起こしている。

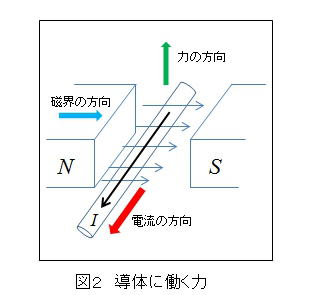

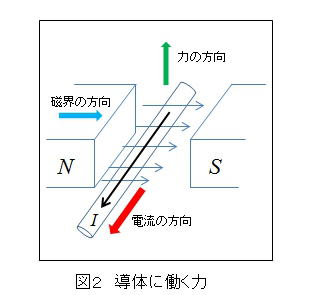

モータは、『フレミングの左手の法則』によるもので、磁界の中で、導体に電流を流すと、導体は力を受けるというもの。その力の方向は、発電機と反対の方向になる。

(注)左の図は、磁界の方向が発電機と逆に表示しているので、同じ上向きになっている。

磁界が発電機と同じ方向であれば、力は下向きになる。

言い代えると、発電機とモータは相反するもので、電流を発生させるか、電流を流し込むかの違いである。発電機は回転力を与えて電流を流し出す。モータは電流を流し込んで回転力を発生させる。

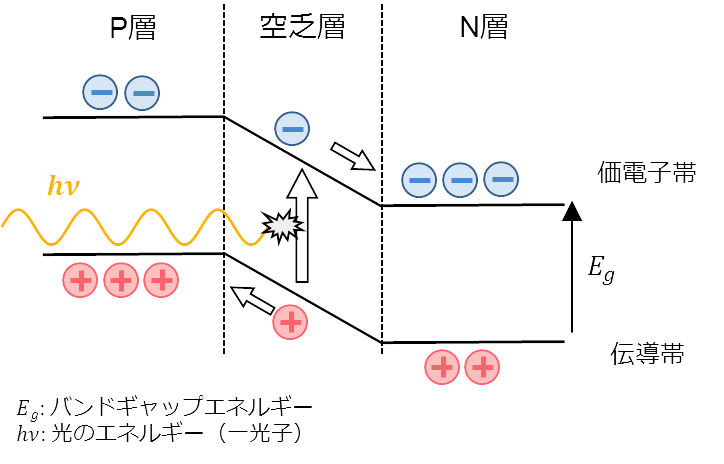

太陽光発電だけが、全く違う発電の原理を使っている。

これは半導体という電気を通しやすい導体(銅等の金属)とガラスなどの電気を通しにくい絶縁体の中間の性質を持つ半分導体という意味で半導体という。

半導体には、ゲルマニュウムやシリコン(石英)がある。ゲルマやシリコンは原子核の周りを回る電子の数が4個あり、電気的に安定した状態にある。

この話は、目で見えないことなので、なかなか理解できにくいが、そういうことだと気にしないで、先に進む。

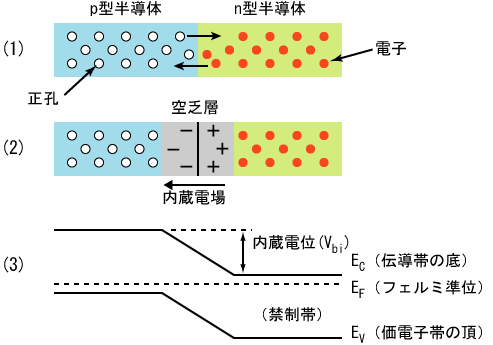

このゲルマやシリコン(最近は殆どシリコンを使っている)を純粋な結晶にして、その表面にホウ素やアルミニュウムを加えると、電子が一つ足りない状態(3個)になるので、電子一個分の穴があり、これを正孔と呼ぶ。電子はマイナスの性質があるので、電気的には、電子一個が不足状態だから、電気的にはプラスの性質を帯びるのでP型半導体という。

逆に、シリコンに、電子が5個並んだヒ素やリンやアンチモン等を加えると、電子が一つ余った状態になり、これをN型半導体という。

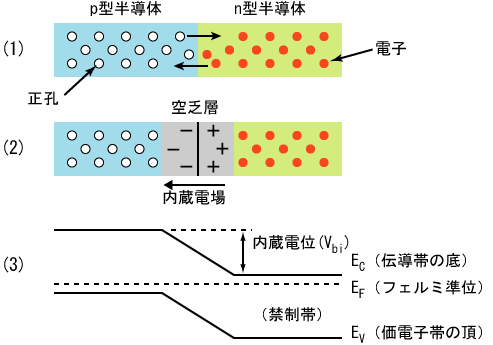

このP型半導体と、N型半導体を接合すると、不思議な現象が生じる。接合面では電子と正孔が電気的に中和し、接合面周辺は電気的に中性の状態になる。これを空乏層と呼んでいる。(呼び方は特に気にしないでよい)

模式的には下図の様な状態にあると考えられる。そうすると、p型半導体には正孔(+電位)、n型半導体には電子が多くなり、電位はp型の方がn型より高くなった状態で、全体としては電気的に拮抗する。

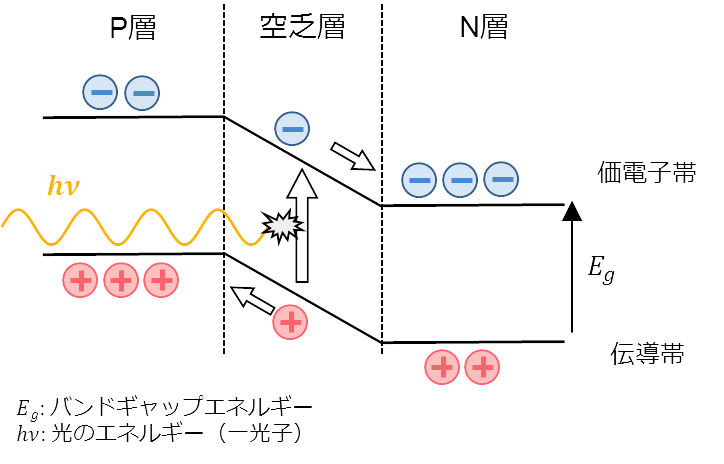

この接合面に光を当てると、P型からN型の方に電圧が生じる。

電気はP型の端子が+に、N型の端子が-になる。

図に書くと、下図のようになるが、これが理解しにくい。そういうことだと思えばいい。

これが太陽光発電の原理だ。

このPN接合を工夫し、p型端子にプラスの電圧をかけ、n型端子にマイナスの電圧をかけ電流を流すと、光を出す。これがLEDである。

太陽光発電は全く振動や騒音を出さないこと、機械的な可動部分がないので寿命が半永久的であること、など優れた特徴がある。以前は高価な部品であったが、最近は製造方法の改善や、品質の安定化により製造コストが大きく下がってきた。

同じことが、LEDについても言える。

LEDは当初は、ぼやっとした弱い光しか出さなかったが、最近は自動車のヘッドライトに使えるほど、非常に明るくなった。LEDは発熱が少ないので、電気代が電球の1/6程度に下げられる。また寿命も約4万時間と大変長い。

(注)蛍光灯の寿命は6000時間、電球は1500時間ぐらい。

太陽光発電は現状では、太陽光エネルギーの20%前後が電気に変換できる。

発電機やモータは変換効率は90%以上なので、太陽光発電は効率的には未だ改良の余地が大きい。太陽光は地球に1㎡(1m×1m)の広さに、約1KWのエネルギーを照射しているので、今のところ変換効率が20%とすると、1㎡当たり200Wの電気を発電してくれる。

ゴビ砂漠に太陽光発電を敷き詰めると、理論上は全世界中の電力需要が賄えると言う試算もある。

原子力発電で騒がれているが、原子力発電は、ウラン原子の核分裂反応の際、発生する巨大な熱で水を高温蒸気にし、その蒸気でタービンを回す。そして発電機を回して電気を発生させているので、原子の核分裂そのものが発電に寄与するのではない。

太陽光発電にも、もう一つ太陽光の熱を集める方式(集光方式)がある。

大きなパラボラアンテナのような反射板を太陽に向けると、その焦点に太陽光が収束し、数千度の温度になる。その焦点に水槽を置いて、熱を蒸気に変えて、タービンを回し発電するという方式だ。これは太陽の移動に合わせて巨大な反射板の向きを変えなければならないので、あまり普及していない。

以上、発電には大きく分けると2種類あることが分かった。

発電機は、電磁気の応用であり、発電する電気の強さは、

e=B×l×v

B;磁束密度(磁石の強さ)、l;コイルの長さ v;コイルが磁界と交錯する速さ

太陽光発電は半導体理論の応用である。

電気は発電機で起こそうが、太陽光発電で起こそうが全く同じものであり、電気には色が着いていない。

|

2018年3月31日(土)

砂漠に巨大な太陽光発電所建設!

ソフトバンクの孫会長が、サウジアラビアと10兆円のファンドを組んだという話があったが、「そんな巨額なファンド(資金)を何に使うのか?」と不審に思っていた。

何と何と、広大な砂漠に200GW(ギガワット)というとてつもない世界一の巨大な太陽光発電所を建設するという。(日経3/28)

総額2000億ドル、日本円で21兆円というこれまた桁外れの巨大な建設費になる。

そこで、いかに巨大な発電量かを言い代えると、200GW=2000万KWとなる。

大型原子力発電所の発電量が100万KW~120万KWだから、大型原発の約20基に相当する。

大型原子力発電所は、福島第一原発事故以来、原発の安全性が問われ、世界の原発は安全対策に多額の費用が掛かるようになった。

従来は100万KW規模の原発で、5000億円以上かかると言われてきたが、最近の事例では、8000億円以上かかる。

火力発電所は100万KWの規模で、1000億円から1500億円程度。

大型原発の建設費を一基が5000億円として、20基となると10兆円、8000億円とすれば16兆円かかる。原発の建設費はうなぎのぼりの状態になっている。

東芝が大きな赤字を出し潰れかけたのも、買収したアメリカのWH(ウェスチングハウス)の原発事業関連の子会社が欠損を出し大赤字を被ったためだ。

それほど、新しい原発を建設するのには、安全対策にコストがかかり、かつ工事期間も長くなり、収益が厳しくなってきた。

東芝は、その赤字を補てんするため、パソコン事業や、医療機器のMRIや、家電や、虎の子の半導体事業まで売りに出して財務体質の強化を図ろうとしている。

東芝は、加圧水型原子炉と沸騰水型原子炉の両方を手に入れて、原発事業を世界に展開して稼ごうという戦略を描いたが、新しく手に入れたWHが有していた加圧水型原子炉の建設で思わぬ工期がかかり、挫折したと言えるだろう。

ソフトバンクの孫さんは全く違ったアプローチで、世界の電力事業に乗り出そうとしている。太陽光発電は自然エネルギーだから、環境にも優しい。

太陽光発電は燃料代が不要だから、原発のようにウラン燃料棒代が不要だ。原発は1年間運転(稼働)すれば、定期検査で原子炉の運転を止めて、各部の点検や燃料棒の入れ替えが必要になる。しかし、その間はトラブルがなければ、昼夜を問わずフル運転ができ、安定した電力を供給できるというメリットがある。

太陽光発電は動作を止めて定期点検する必要がないが、発電する時間は日の出から日の入りまで。昼間が最大発電するが朝夕は発電量が低いという特徴がある。

原発は放射性燃料廃棄物の処理が未定で、小泉元総理は、『原発はトイレのないマンションだ』と表現している。実に無責任極まりない状態で稼働させてきた。

サウジアラビアは広大な砂漠(不毛の地)が広がり、今までは石油採掘以外に何もなかった土地だ。土地代は無料。そこに太陽光パネルを敷き詰めて発電する。

砂漠は雨が殆ど降らないのでお天気続きで、太陽光発電にはもってこいの場所だ。

理論上、地球に降り注ぐ太陽光のエネルギーは、1KW/1㎡ である。太陽光発電パネルは現状は光→電気変換効率が高いもので20%程度で、実用的には15%程度だろう。仮に変換効率を20%とすると、1m四方で0.2kWの発電量となる。

これは屋根に設置した太陽光発電でも同様だ。

では、2000万KWの発電をするために、どれだけの広さが必要かを計算すると、

2000万KW/0.2KW=1億㎡ となる。

1億㎡という面積は、10km四方となる。

これは、縦横10km×10kmにびっしり太陽光発電パネルを敷き詰めるということ。

上記は理論上の話なので、太陽光発電パネルとパネルの隙間や、メンテナンス用の道路や、変電設備棟や送電線鉄塔などの付帯設備用の面積も必要だから、少なくとも2から3倍の余裕が必要なので、20km四方ぐらいの面積になるだろう。

これは壮観な姿になる。

多分、ジェット機に乗って上空から見れば、その広さの凄さがよく分かるだろう。

この巨大な電力は、昼間しか発電しないので、夜間の電力供給するには蓄電という技術が要る。巨大な電気を貯めるには、巨大なリチュウム電池など大きな設備が必要になる。現状、そういう大容量の蓄電設備はないから、これからの課題になる。

一つの案は、発電した電気で水を電気分解し、酸素と水素を発生させて貯蔵する。

この酸素と水素ガスを夜間、燃料電池の技術で発電するということが考えられる。

遠大な計画だ。

今後、どう具体化するかが見ものだ!! |

2018年3月18日(日)

アパレル業界の勝敗は?

ユニクロ 対 しまむら

安売りで急成長した2社であるが、現状では次第に勝敗が見えてきたようだ。我が家の近くには、『ユニクロ』しかないので、『しまむら』には行ったことがない。普段の下着は近くの『イズミヤ』で買う。ユニクロには、数年前からフリースやダウンの上着やチョッキやパンツ(ズボン)を買ったりしている。

パンツは、セシールの通販などで、伸びるパンツを買うが、これがなかなか重宝している。はいていて、動きやすのがとてもいい。。

日経MJの記事で、ユニクロとしまむらを対比した記事が載っていたので、一部参考にさせて頂いた。それによると、

デフレの勝ち組ともてはやされたカジュアル衣料大手しまむらが低迷している。

「ユニクロ」が機能性商品で売り上げを伸ばすなか、しまむらは店販売が6カ月連続で前年割れ。商品開発や売り場改革も裏目に出ている。消費者アンケートでは両ブランドに抱くイメージの違いは歴然。どこで差がついてしまったのか。

■「安い」けれども「安っぽい」

「踊り場を作ってしまった」。2月21日しまむらの北島常好社長は渋い顔だ。

主力業態「ファッションセンターしまむら」の2月の既存店売上高は前年比3.8%減。

今冬は記録的な寒さで競合勢は単価の高いコート類の売り上げが伸びたが、しまむらは2017年9月以降6カ月連続で前年割れ。18年2月期通期では前の期比3%減と

4年ぶりのマイナスとなった。連結業績にも影を落とす。

18年2月期の売上高5930億円、最終利益348億円と増収増益を見込むが昨年10月に

期初予想から下方修正した。北島社長の持論は「売り上げは運、利益は技術力」。

ここ数年の増収はあくまで運任せだった。手を打ってきたが効果が出なかった。

しまむらから消費者は遠のいてしまったのか。

ブランドイメージを複数回答で尋ねたところ、しまむら、ユニクロともに「価格が安い」が最多で、それぞれ65.8%と49.4%を占めた。

ユニクロは次いで「シンプル」が39.8%。「値段の割に品質が良い」「機能性が高い」と続く。

一方のしまむらは「安っぽい」が27.6%。「ださい」もユニクロを上回った。安さは魅力だがかっこ悪い。そんな消費者の思いが透ける。しまむらは徹底したコスト管理と低価格戦略で拡大路線を敷き、収益を伸ばしてきた。

「ファッションセンターしまむら」の国内店舗数は約1400店とユニクロを上回る。

ユニクロが海外に成長を求め、商品の機能性で他と差をつけてきたのに対し、しまむらは築いてきた個性が徐々に陳腐化している。

■「しまパト」の宝探し感薄らぐ

しまむらの強みは多品種少量の商品を売り切る戦略。しまむらは在庫点数の少ないとがった商品を探す「宝探し」の場。定期的にしまむらを訪れて商品を点検する、「しまむらパトロール=しまパト」を楽しむ女性客がおおい。一方で、「宝探し」の商品がヒットするかは時の運。売れ残れば値下げで売り切るしかなく、収益の圧迫要因にもなる。

強みを生かしつつ収益性を高めるにはどうするか。しまむらは事業改革に着手した。

一つは16年3月から順次実施した「しまむら」の売り場改革。店内のレイアウトを見直し、来店者の回遊性を高めて商品に触れやすくした。店舗在庫を全体で約1割減らす効果も狙った。ただ、現状は「在庫が減って売り上げも落ちた」(しまむら幹部)状態。

在庫点数の減少で「しまパト」の楽しさが薄らいでしまったのだ。

消費者アンケートではファン獲得でもユニクロに軍配が上がる。しまむらで月1~2回以上購入する人は11.3%と、5年前から1.7ポイント増えた。一方でユニクロは同5.9ポイント増の15.9%。差は開いている。

商品面の改革も道半ばだ。14年発売の「裏地あったかパンツ」のような大ヒット商品の次がなかなか生まれない。値下げが常態化しがちな現状に危機感を持った野中正人会長と北島社長は、「宝探し」商品の品目を全体の7割から5割に減らしながら、

定番商品やプライベートブランド(PB)を中心に単価の高い商品を増やそうと決めた。

単価を上げるトリガーは機能性だが、ここが消費者にまだ伝わっていない。さらに昨秋は社内で大本命だったウールコートが寒さでダウンを求める消費者の嗜好とずれ「かわいそうなくらい売れなかった」。

18年はテーマを「美」とし、高品質をうたうPBブランド「クロッシー」からひまわりオイルを入れたワンピースなどを今月中旬から順次売り出す。だが、消費者を呼び込めるかは未知数。

■ネット通販にようやく参入

コスト低減を優先し、「店舗販売に重きをおく」(野中会長)として遅れていたネット通販にもようやく参入する。5月にも衣料品通販サイト「ゾゾタウン」や「楽天市場」に出店する計画だ。

将来的に全社のネット事業で売上高1000億円を目指すとするが、「ゾゾタウン」や「アマゾン」などが急拡大するなか、しまむらが周回遅れの感は否めない。

さらに、未達成の都心出店にもトライしグループ全体で年100店規模の出店は続けるという。ネットもリアルも拡大する二正面作戦の実現性は不透明。

多ブランド戦略も課題。

アンケートではしまむらの若者向け衣料専門店「アベイル」を「知らない」人が63%。

ファストリの「ジーユー(GU)」(同17.8%)と比べて消費者に浸透していないことが判明した。カジュアル衣料大手は個性で生き残りを図ってきた。スウェーデンの「H&M」やスペインの「ZARA」はトレンド性で、ユニクロは機能性で新たなイメージを得た。

だがしまむらは利益志向のなか、他ブランドの間に落ち込んでいる。

しまむらの今の姿からは、事業規模が大きく増収を維持しているからこそ従来路線を

踏襲したい、というジレンマが見える。「廃れるのではなく、世の中の変化に対応して変わっていく」。北島社長は強調する。再び成長軌道に乗るには成功体験を捨てて従来とは非連続の戦略を描く、という選択肢も必要になりそうだ。

■「ユニクロ」サンプルだけつくる施設

「安い」だけのイメージから脱し、「シンプル」や「機能性」を身につけたユニクロ。

2017年9~18年2月の既存店売上高は前年同期比8.4%増と好調を維持する。工場や取引先を巻き込み、商品開発に顧客の声を反映する仕組みづくりが実を結び始めている。

中国・上海中心部から車で1時間弱。

縫製加工の国内最大手マツオカコーポレーション(広島県福山市)が16年に立ち上げたユニクロ専用施設がある。1階では約50人の従業員がミシンで作業する。量産工場のように大規模だが、サンプル品作りに特化した場所だ。同社はユニクロ向けにパンツなどを生産する。ユニクロの上海拠点で商品企画について商談した後、要望を反映したサンプル品を作る。だが量産を担うバングラデシュやミャンマーの工場でサンプル品を作って上海に戻していると時間がかかってしまう。新施設では指摘を受けた修正を2~3時間で済ませられる。

商品づくりの根幹となる消費者調査も規模を拡大した。

ワイヤを使わずに胸の形をきれいに保つ「ワイヤレスブラ」で、16年に発売した「ビューティーライト」は当初、5サイズを展開した。だが、発売後に計2万人をモニター調査すると、「サイズが合わない」との不満が多かった。日本人女性の体格が欧米人に近づいており、胸の大きい人向けのサイズが必要なことが判明。そこで17年に3サイズを追加した。現在、「ワイヤレスブラ」全体の売上高は前年の2倍以上という。

■在庫・ネット対応なお課題

「わたしたちの商品は、お客様の声で進化します」。「ユニクロアップデート」と名付けたサイトでは顧客の声を受けて商品の素材やデザインを見直した実例が並ぶ。

店頭やはがき、モニター調査などで集めた顧客のコメントを商品企画につなげ、改良を試みる。工場などとの連携で、こうした改善のスピードが上がった。

一方で、昔から変わらない課題も多い。その一つが品切れに伴う欠品だ。17年秋以降、記録的な寒さもあり「シームレスダウン」などの販売が好調だ。だが18年に入ると、十分な商品量を供給できない事態に陥った。また昨秋、毎年最大のセール「感謝祭」でインターネット通販サイトが一時ダウンした。約1日後に復旧したが、業界関係者からは「年末のセールではサイトダウンを避けるため大々的な広告宣伝を控えたようだ」との声が聞かれた。国内のネット販売比率は当初期待したほど伸びていない。

柳井正会長兼社長が「情報製造小売業」を目指すと表明してから1年。IT(情報技術)を駆使して業務全体を変えるという取り組みは生みの苦しみを続けているもようだ。異業種との競争も激しく、スピード感を出せるかが焦点となる。

ユニクロは積極的な海外展開をしている。以前にも書いたが、パリのシャンデリデ通りの一等地、パリ・オペラハウスの隣に『ユニクロパリ店』が出店しているのを見てびっくりしたことがある。日本では安売りアパレルブランドと思っていたが、海外でユニクロはブランド化しようとしている。テニスの錦織選手や有名スポーツ選手のメインスポンサーになり、世界のユニクロに脱皮しようという戦略が透けて見える。

『しまむら』という店には入ったことがないので、何とも言えないが、ユニクロ店は従来の既存アパレル店にはない何か新鮮味を感じる。さらに、並んでいる商品は値段の割には縫製や生地もしっかりしているので、また買いに来ようという気持ちにさせる。

売れるはずだ!

顧客の心を掴むのが上手な会社だと思う。

店や商品が売れるのは、いかにお客様の心を掴み、その気にさせるかだということを実感できる。 |

2018年3月15日(木)

発展する会社と、消滅する会社

グローバル経済が浸透してきた。身近にその潮流を感じることができる。

例えば、100円ショップのダイソウに行けば、並んでいる商品は殆どが中国製や韓国製、そしてタイ、ヴェトナム製などと表示されている。 日本製もわずかにある。日本で造ってよう頑張っているな!という感銘?を受けるほどだ。

100円で売れる!そういう極限のコストの点で、中国はまだまだ強力な競争力を発揮している。

トランプ大統領は中国との貿易収支の不均衡の是正を図るため巨額の関税をかけようとしている。その額は10兆円にもなるという。

今日の日経新聞を見れば、世界のおもちゃの販売で、ダントツを誇ってきたトイザラスがアメリカ本土で全店(735店)閉店し、事業清算するという。一部海外で収益を上げている店はどこかの企業に販売するそうだ。

トイザラスと言えば、20数年ほど前に日本に鳴り物入りで進出した。家具のイケヤ、スーパのコストコ(年会費4000円の会員制スーパー)なども同時期に日本にやってきた。日本の流通は大反対したが、結局進出してきた経緯がある。

おもちゃの大型販売店、トイザラスは70年の歴史を終わろうとしている。その理由はおもちゃも店頭販売からNet販売に移行し、売り上げが大きくダウンしたこと。

要はお客さんが店でおもちゃを買うより、直接ネットで安く買うようになったという事。

アメリカには、小生が30歳前後の現役の頃、メイシー百貨店や、JCペニー等大型販売店が幅を利かせていた。大きな店に行くと、広大な駐車場を構え、店内には溢れるばかりの商品が並んでいた。まさにアメリカ人の大量消費生活スタイルを支える大量販売の様子を身を持って感じたことを覚えている。

今から思えば、古き良き時代であった。その当時から、ウォルマートは大型店の一つとして君臨していた。そのウォルマートは今もなお経営は順調で健在だ。

さて、『発展する会社と、潰れる会社』を見ると、同じ業種・業態でも二つに分かれることが分かる。流通業という括りで見れば、最近のネット販売の伸びは凄まじい。

アマゾンは何と時価総額で75兆円に上り、マイクロソフトを追い抜いたと言われる。世界3位の超巨大企業に急成長した。

そういう成功した成長会社もあれば、店をたたまなければならない会社もある。

まさに、時代の流れに乗った企業は目を見張る伸びを示し、過去の栄光や成功体験にしがみ付き、変身できなかった企業は潰れて去ってゆく。市場から退場する。

弱肉強食というより、環境順応性があるかどうかが問われている。

Panasonicは、今年2018年、創業100周年に当たり、門真(西三荘)にある歴史館を改装し、隣にモノづくり館を併設して、『パナソニックミュージーアム』として、松下電器の創業当時から今までの成長の姿を紹介している。

松下幸之助創業者の経営理念や、活動や、松下電器の商品に触れられる場所として大変意義深い。

しかし、現在のパナソニックの社員はそういうノスタルジアに浸っている暇はない。

次々と変わりゆく世界の状況をキチンを見据えて、正しく対応しなければ明日はない。

松下幸之助創業者は、250年を大きな括りとして、それを10分割し、25年ごとに節目を設けて、しっかり事業に取り組む方針を立てた。

創業100周年を迎えて、今の松下電器は果たして創業者の思いを体して具現化した行動ができているのだろうか?

儲けることに目先が行ってしまい、本来の企業理念が置き去りになっているような気がする。

もっと伸び伸びと発想し、時代を見据え対処する必要があるような気がする。

そのためには『言うは易し、行いは難し』という言葉があるが、『お客様は正しい』、『世間は正しい』という素直さを持ち、儲け(利益)は報酬だという基本に立ち返ることが一番大切だと思う。

|

2018年3月6日(火)

人生100歳時代! 75歳定年を考える

高齢化社会の到来が現実の話になってきた。自分自身も対象になる。

子供の頃、『人生わずか50年』と言われていたが、現在、平均年齢が80歳を超えるということは思いもよらぬ話だった。

松下電器創業者の松下幸之助氏は70歳頃だったと思うが、『人間の寿命は本来は120歳だ!。だから、わたしは120歳まで生きる!』というとてつもない話をされていた。実際は94歳で亡くなられたが・・・。

サラリーマンは60歳定年というのが、今までの常識だった。最近、60歳定年後、雇用延長をして65歳まで働くことができる制度を導入している企業が多い。

もちろん、60歳を超えると、給与や役職など雇用条件が一度、リセットされるようで、会社によっていろんな対応をされている。

少なくとも、以前のような『終身雇用』『年功序列』を維持している企業は殆ど見かけなくなった。よく言えば労働に対する成果給や、雇用の多様化、労働の多様化が進んできたと言える。

日本は、学校を出て、ある企業に就職し、仕事を通じてキャリアを積み、それを土台に他の企業に自分を高く売り込んでより高い給料を稼ぐというキャリアアップの風潮はあまり定着していない。

ヨーロッパ特にフランスやアメリカでは、個人が企業に束縛されるという感覚はなく、自分の思うままに転々と就職先を変えるのが当たり前になっている。

IT化やデジタル化や、経済のグローバル化の波に飲み込まれ、経営危機に直面し、致し方なく社員のリストラを行っている企業が珍しくなくなってきた。

企業のモラルハザードと言えるかもしれないが、従業員を以前のように大切に扱うという日本型の雇用理念が次第に崩れつつある。

以前、“Japan is NO.1”と言われた経済の絶頂期(1990年代)後、日本の企業が有頂天になり、デジタルやグローバル化への対応のミスで、韓国のSAMSUNGやLG電子など外国メーカに大きく引き離されてしまった。日本の半導体や家電という得意分野でキャッチアップされ、大きく追い抜かれた。

そういう経済環境下で、日本は失われた20年が過ぎ、安倍政権が生まれたが、政府は『アベノミクス』の効果で経済の再建を成し遂げつつあると言っている割には、景気が良くなったという実感がない。

それは、少子化や、高齢化や、様々な環境変化に対し、政治や行政が適切に対応しきれていないのが大きな要因だと思う。

『不況はいずれ終わり、景気が回復する』という従来型の景気循環を前提に取り組んでも解決できない新しい潮流が起きていることに気付かなければ、この長期不況(デフレ)は改善しないと思われる。

個人資産総額は世界で1、2を誇る日本が、世界で突出した借金大国になっている。

その額は何と1000兆円を超す。こんな借金大国は世界中どこにもない。

高齢化により、お金をあまり使わない。個人資産額は400兆円にも上る。将来を心配して金を貯めこんでいる。一方で、欲しいものがなくなったので、買うモノがない。今のままで十分というモノが満ち足りた状態になっている。

だから市場に金が回らない。この状況を変えるために、日銀は未曽有の財政政策と金融政策を繰り出している。これが黒田総裁と安倍総理がしくんだアベノミクスだ!

お金をじゃぶじゃぶ市場に出せば、お金が回ると考えている!。

これは古い景気循環型社会経済の対策である。

需要が供給を上回っている状態での不況は、お金をジャブつかせることで、設備投資や工場建設などにお金が投じられる。そこで生産が増加して、更に物が売れて景気循環が力強くなり、景気が回復する。今は、市場にゼロに近い超低金利で金が借りられても、設備投資に金が回らない。設備投資して生産を増やしても、モノが余っている状態だから、いくら作っても売れない。

だから、超低金利でお金を貸し出しますよ!と言って、市場に金をジャブつかせても、製造業は海外に移ってしまい、日本には工場が少なくなっている現状では見向きもされない。今は設備投資をして、工場を建てて、一儲けしようという企業はあまりない。

しかし、最近、海外工場の国内移転という話をチラホラ聞くようになっているが、それはごく一部のハイテク企業に見られる行動だ。

たとえば、ロボットや、カメラや、医療機器などもともと付加価値の高い機器や商品の製造会社である。衣料関係などは殆どが海外で縫製作業をし輸入されている。

今、設備投資している企業は物流業で、高速道路のインターチェンジ近くに巨大な物流倉庫を建てている。これはますます拡大するネット販売を、品揃えを増やし、即日配達等、ユーザの要望に沿うべく更に大型化した物流拠点を建てている。

ネット販売が大きく伸びている一方で、従来のスーパや家電量販店の店頭売りは下がっている。ネット販売は店頭販売に比べて販売経費(販売管理費)が安いので、安く売れる。ユーザは同じものならネットで安く手に入れたい。これは日本のみならず、世界中の流れだ。このことは経済の理論にマッチしているので、当たり前の事。

そして、現代の世界の先進国は、家の中にモノが充足し、新しく欲しいものがない。冷蔵庫や洗濯機やクーラやテレビが壊れれば買い替えるが、追加して新しいテレビや冷蔵庫を買うという事にはならない。それほど身の回りには商品(モノ)が溢れかえっている。

私たちは、そういう大変豊かな時代に生きている。

パソコンやケイタイがスマホになり、この分野の商品も急速に行き着くところまで来た感じがする。この後はどういう展開になるのか? なかなか見えにくい!

そういう豊かな日本や先進国では、経済成長が飽和してきている。だからトランプ大統領のように、アメリカという自国だけを守るという極端な政権が登場する。アメリカは経済規模が大きいから、自国だけでも十分経済活動を維持できる。

それ以上に大きいのが中国、そして続くインドである。人口が10億人もあるから、日本の10倍の規模。アメリカは日本の3倍。

韓国は、SAMSUNGやLG電子が世界の半導体や液晶ディスプレイやテレビや、スマホや世界NO.1電子機器メーカに成長したが、自国の経済規模は小さいから、輸出頼みでしか生きられない。

その点、日本は世界3位の経済大国だから何とか自国の需要による経済規模でも維持できる。しかし、高齢化によるタンス預金をもっと需要に回し、経済循環を活発にしないと、経済規模が縮小し、景気の回復は期待でず、日本経済は先細りの状態になる。

不安な点は、アベノミクスにより未曽有の財政・金融政策を続けているので、国家の借金はドンドン積み上がり、1000兆円を越した。世界中でこういう多額の借金国は存在しない。

消費税を早く上げて、財政再建をしないと、日本の信用不安が広がり、借金の肩になっている日本の国債が暴落すれば、日本経済は確実に破綻する。デフォルトである。

そうなれば、シコシコ貯めたタンス貯金も紙くずになってしまう。

しかし、安倍総理と黒田日銀総裁は強気で、物価上昇率が2%になるまで、このままマイナス金利を維持しようとしている。

そのため、各銀行(市中銀行という)は金利収入が望めないので、潰れる寸前で大型バンクと提携して、何とか生き延びようとしている。信用金庫などはいつ潰れるか分からないほど傷んでいる。

日銀に銀行がお金を預けて、利子がマイナスになるということは、預ければそれに利子を払輪なければならないことを意味する。おかしな現象である。

銀行はお客さんから預かった預金に対し、担保として一定の割合で日本銀行にお金を預けなければならない規則になっいるが、これとは別に、余剰金があれば日銀に預けると金利が何%か付く。

だから銀行は企業に資金融資して、まだ手元に余分があれば、日銀に預ける。その利息も収入としている。

ところが現状は、日銀に余分の金を預けると、マイナス金利で金を日銀に払わなければならない。

だから銀行はお金を自分の金庫に寝させるか、海外に投資するかしかしようがない。銀行の儲けはドンドン減る。

日銀からすれば、市中銀行から預かる金が減るから、その分、お金が市場にだぶつくことになる。お金がジャブジャブ状態になる。

本来なら、こういう状況では、企業がお金を銀行から借りやすいはずだが、中小企業の経営が安定しないので、銀行は貸し出しを渋る。そうかと言って、銀行が貸し出す先もない。だから各家庭から預金を大量に預かって、金はあるのに、それを活かすことができない。中小企業はお金があればいろんあことに手を出したいのだが、銀行が貸し渋る。大銀行と言われるメガバンクは大企業や海外投資は盛んだが、中小企業は相手にしない。

本来は金利が安くて、投資しやすい環境のはずだが実態はそうなっていない。

銀行も、預金者も、企業も、お金があるのに三竦み(すくみ)状態になっている。

今までの循環型経済の社会では、不況下では金利を下げて、大量のお金を市場に出せば、企業がその安い金を借りて、工場や設備投資に積極的に取り組み、その結果生産高を上げて、販売を伸ばし、経済が活性化して、景気が回復した。こういう循環型社会と今は環境が違う。

だから、アベノミクスを5年間も続けて来ても、一向に景気が良くなったという実感がない。就労者数が増え、失業者が減ったとか、今日の新聞ではGDPが伸びたとかいうデータが発表され、また、株価が上がりアベノミクスの成果と言われているが、労働者の所得が増えたわけではない。僅かの賃金上昇はあっても、夫婦二人が懸命に働いてやっと食べてゆけるという状況だ。だから、その証拠に日本のGDPは横ばいだ。

生産性が増え、労働者の所得が増えたのなら、GDPは大きく改善するはずである。

そうなれば、景気回復の実感が味わえる。

少なくとも言えることは、景気循環型経済の環境は終わったのだから、今までと違う取り組みを行うことが、この不況脱出のキーとなるのだろう。

日銀の黒田総裁は、国家財政破綻が生じないように、早く出口戦略を描いてもらわなければならない。出口戦略とは、今のお金ジャブジャブの金融政策から金利を上げて、お金を日銀に回収することにある。その上で、財政の収支バランスを取るため。消費税を引き上げることを言わなければならないだろう。今それを言うと、景気の回復基調に水を差すという懸念で、消費税10%を先延ばししている。しかし、年金、福祉介護費がドンドン膨れ上がる中で、国民に説得してもらう努力をせざるを得ないだろう。

難しい局面に来ている。

そういう不況下において、一方で労働力の確保は企業が存続するためのエネルギーだから、何とか確保しなければならない。しかし、少子化の中で、若者の労働力確保は難しい。苦肉の策が高齢労働者の活用だ。

幸い、長寿社会に突入しているので、元気な高齢者を囲い込んで、労働力の穴埋めをしようという流れになっている。また、高齢の技能者は卓越した技能の手腕を持っているので、若者をしっかり育てるための指導者にももってこいだ。

そういう意味でも、日本社会は大きく変化をしながら推移している。

|

堺の娘のところも、自宅の前の田んぼに竿を建てて、大きなコイノボリを建てていたが、孫が高校生になったので、もうコイどころではないようだ。

堺の娘のところも、自宅の前の田んぼに竿を建てて、大きなコイノボリを建てていたが、孫が高校生になったので、もうコイどころではないようだ。 最近読んだ文庫本に、表紙を掲載したが、

最近読んだ文庫本に、表紙を掲載したが、

左図のように、右手の中指と、人差し指と、親指を互いに直角に広げると、右下の図のように人差し指の方向、NからSの方向に磁力線が向いている磁界の中で、親指の方向に動体(銅線)が上向きに動くと、銅線には中指の方向に電流が流れる事を示している。

左図のように、右手の中指と、人差し指と、親指を互いに直角に広げると、右下の図のように人差し指の方向、NからSの方向に磁力線が向いている磁界の中で、親指の方向に動体(銅線)が上向きに動くと、銅線には中指の方向に電流が流れる事を示している。