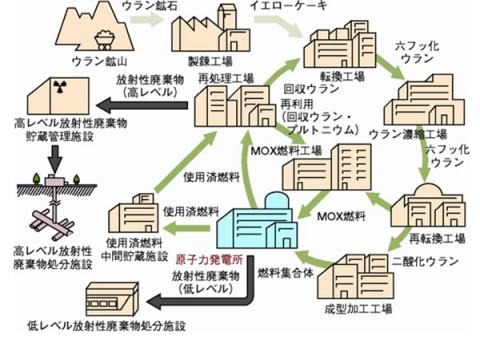

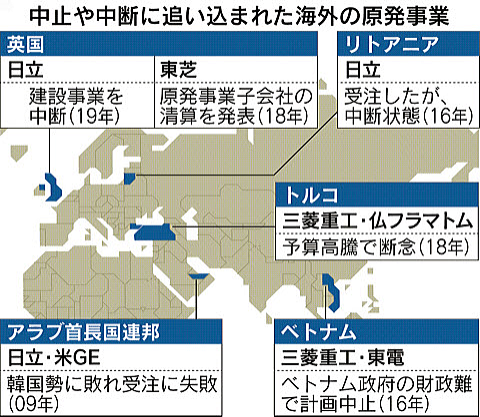

| 安倍政権の成長戦略の柱の一つとして、原発の海外輸出の取り組みであるが政府が前面に立ち、日立、東芝、三菱などの原発メーカと手を組み、官民一体で海外への原発事業の輸出推進を行ってきた。 しかし、現状は下図のとおり、すべてのプロジェクトが失敗している。 福島原発事故以来、原発の安全性が課題になり、安全性を高めるための設計変更や、追加工事費用が予想をはるかに超え、当初の計画に対して大幅なコスト増となり、今まで進めてきたプロジェクトはことごとく中止、または延期に追い込まれている。  今日の日経新聞によると、日立製作所と英国の子会社、または協力企業、日本政府と英国政府が出資して開発を進めてきた英国の原発(英中部アングルシー島に原発2基を新設するプロジェクト)は、工事費は当初予定の2倍に膨れ上がり、3兆円となっている。 その内、2兆円は英国政府が出資(融資)し、残り1兆円弱は、日立(日立の現地子会社)が1/3、日本政府および日本企業が1/3、残り1/3は英国企業と英国政府が負担することで進められてきたが、ここにきて、その出資がうまく集まらないことや、工事費が正確に見通せないという状況になり、中西会長(日立製作所)は、このプロジェクトの中止に踏み切る決断をしたようだ。今までの出資額が2千億円から3千億円に登り、その損失を減損処理するため来週の役員会で決定する。 そう言えば、数日前に、NHKテレビニュースで中西会長が、経団連会長として年頭の挨拶の中で、「今後、日本および世界で原発事業を推進することは、世界の世論や、国内の世論から考えて、難しくなるだろう」という発言をしていた。 この時は、原発メーカである日立の会長の話として、少々違和感を感じたが、「中西会長は正しく現状を把握していたのだな!」という気がする。 東芝はアメリカの原発事業で、6千億円を上回る損失を出し、その痛手で東芝は虎の子の先端技術を駆使した半導体事業や、MRIなどの先端医療機器事業を売却することになった。 日立は、東芝の1/3位の損失に収めることが出来たようだから、まだましだと思う。 しかし、原発事業にわざわざ数千憶円の金をどぶに捨てるような事業プロジェクトは実にもったいない合理性のない話だ。 言い方を変えると、そこまでバカをやるかだ! 東芝と日立の損失を合計すると、1兆円以上になる。多分、公表はされないと思うが、我々の税金を使う日本政府の投資も、プロジェクトが中止になれば回収できないから、損金となるはず。 なぜ、こんな損失を出しながら、まだ原発事業から抜け出せないのかというと、原発を造り続けないと、原発のノウハウや、原子力関連の技術者の育成ができないからだと言われている。未来の無尽蔵のエネルギーを得る手段としてスタートした原発だが、一度事故を起こせば取り返しがつかない。事故後の処理費用は膨大な時間と金がかかる。住民に対する被害も計り知れない。そういう危険性がある原発にいつまでしがみ着くのか。 そんな金があるのなら、日本の背骨になる大電力送電線網を早く構築して、自然エネルギーの地域間格差を平準化し、活用ができる電力ネットワークプロジェクトを進めるべきだ。この件は、各電力会社の所有する送電網が地域割り規制(縄張り)等でなかなか進まない。これを崩すには、電気事業法を改正して、政治の力で改革するしかないだろう。 今日の朝日新聞に、関西電力が送配電部門を分社化するという記事が載っていた。経産省あたりから電力会社に、陰で圧力をかけ始めたのかもしれない。 九州は既に太陽光発電だけで、総需要電力が賄えるところまで来ている。原発や火力発電の分が余るので、逆に太陽光発電の電力を送電線に繋ぐことを拒否し、接続カットを実施している。燃料コストの安い太陽光電力を使わずに余しながら、原発や火力を稼働させているというもったいない状態になっている。 しかし、この自然エネルギーへの転換は、何年か後に必ず全国的な潮流になる。 日本には、現実的な姿になって、初めて政府や官庁が動き出すという癖がある。 国会議員がもっとしっかり勉強して、本当のあるべき姿や流れの先取りができるようになって欲しい。 日立製作所が、今回の英国原子力発電事業撤退で、東芝の二の舞にならないことを祈っている。 |

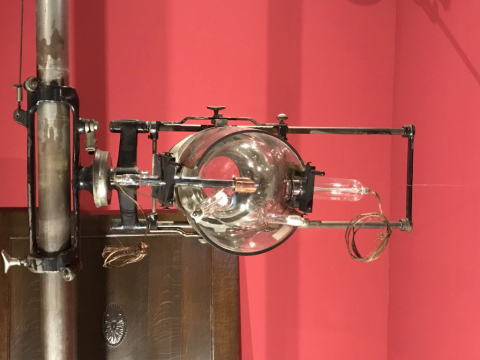

昨年頃から着火時にうまく点火せず、時々、白い煙(石油の蒸気)が出て、非常に石油臭く、その後、パチパチという電気火花の音が続いて、ボッと火が点くような症状を繰り返しました。時によると、一回のバチバチ音で着火することもありましたが・・・・。

昨年頃から着火時にうまく点火せず、時々、白い煙(石油の蒸気)が出て、非常に石油臭く、その後、パチパチという電気火花の音が続いて、ボッと火が点くような症状を繰り返しました。時によると、一回のバチバチ音で着火することもありましたが・・・・。