新年度がスタートしました。例年ならすがすがしい気持ちで、この日を迎えるのですが、今年はコロナウィールスの性で、全てがぶち壊しになっています。

3月の卒業式、4月の入学式、入社式、そして年度末の締め、新年度の事業計画などあわただしくもあり、生気に満ち溢れる時期ですが、それどころではなくなってきました。

人類が長い間積み上げてきた歴史の中で、自然の驚異や、大国の威力に対する脅威などは理解できますが、ウィールスや、原子核分裂による放射線による目に見えないものの恐怖はまだまだ克服されていないことを物語っています。

コロナウィールスというとんでもない生き物により、あっという間に全世界が巻き込まれ、文明化した現代社会の秩序を破壊しています。人類の調和と発展を目指した東京オリンピックも1年延期になりました。1年後に、このコロナ禍が収まって、無事にオリンピックが開催されると、どれくらいの人が本当に信じられるのか疑問です。このコロナとの戦いに勝つには、有効なワクチンが開発されることを待つしかないと思います。罹った場合の処方薬は既存の他の病気の薬の中から有効な薬をスーパーコンピュータで見つけ出して、処方して確認中だということです。

しかし、罹らないようにするには、ワクチンしかありません。アメリカの世界的に有名な薬品会社のJ&J(ジョンソン&ジョンソン)社は、今年9月頃から新開発したワクチンの有効性と薬害の治験に入り、来年(21年)の早い時期に、10億人分のワクチンを供給する体制で取り組んでいると発表しました。

日本の武田製薬や阪大や富士フィルムなども果敢に挑戦しています。早く有効なワクチンや薬が開発されることを願うばかりです。それができても、半年や一年間かかり、ようやく世界のコロナ禍が収束するのではないでしょうか?

iPS細胞でノーベル医学賞受賞者の山中教授は、コロナとの戦いは長期戦になるとおしゃられていますが、その意味はそういう状況を示唆したものだと受け止めています。であれば、来年7月23日に東京オリンピックを完全な形で開催すると発表した日本政府はなぜか焦っている感じを受けます。もう少し見極めがいるのではないでしょうか。

異常な雰囲気の中で、時間は過ぎてゆきます。今日は4月1日です。今朝の朝日新聞に伊藤忠商事が一面広告を掲載していました。テーマは『初代の初心』です。

まず、その内容をご紹介します。

************************************************************************

初代の初心

1858年、15歳で旅に出た。

大阪へ、紀州へ。郷里近江の麻布を商う旅へ。年を経て下関や長崎まで商いを広げる中で、少年は気づき、学んでいく。

商いとは何か。ただ物品を届けるだけではない。求められるものを、求める人に、求められる形でお届けすること。やがて生まれる信頼。喜び。満足。その先にある、何かもっと尊いもの。すべての人々の役に立ち、世の中全体のしあわせにつながる営み。それが商いの尊さなのだと。

少年の名は伊藤忠兵衛。私たちの初代。

こんな言葉が伝わっている。「商売は菩薩の業、商売道の尊さは、売り買い何れをも益し、世の不足をうずめ、御仏の心にかなうもの」。いまの言葉で「売り手よし、買い手よし、世間よし」、つまり「三方よし」の起源となった商いの心。百六十年以上、私たちが続けてきた商いの形。

初代の初心を胸に三つの「よし」に向かう私たちの旅に終わりはありません。

伊藤忠商事は、本日4月1日、企業理念を「三方よし」に改めました。

***********************************************************************

まさに商売の真髄を語った金言(格言)だと感心しました。

同じようなことを6年前に東近江市近江五個荘に近江商人家のひな人形祭りを見に行き、『三方よし』の家訓を見たことを思い出しました。

記事は、ここをクリックしてください。

大切なことは、その商家や企業は何を目指すのかを明示し、全店員(社員)がその目標に向かって取り組むことだと思います。全員のベクトルを合わせることです。

そこでふと、以前、松下電器に勤務していた当時のことを思い出しました。4月1日に入社式があり、そこで張り詰めた空気感の中で、会社幹部(幸之助創業者初め役員の方々)が居並ぶ中で、式典が始まりました。

松下幸之助社長(創業者)や高橋荒太郎副社長が話されたことは、松下電器の経営理念でした。何のため松下電器は事業を行うのか? このことをしっかり理解しなさいということだったと記憶しています。松下電器には世界に誇る経営理念があると。

『産業人たるの本分に徹し、社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に寄与せんことを期す』という内容です。言い方、表現は違っていますが、『三方よし』と松下電器の経営理念は相通じるものを感じます。

要は、事業(商売)は自分だけが儲けるのではなく、お客さまに喜んで頂ける商品の提供を通じて、社会のために尽くすといことです。そうすれば、お客様や社会の信用を得て、その結果、自然と商売もうまく行き、儲けさせてもらえるということです。

もう一つ、入社当時に強く印象付けられた言葉がある。それは枚方にある社員研修所の玄関前の石碑に刻まれた言葉、『松下電器が将来いかに大をなすとも、常に一商人の観念を忘れず、従業員また、その店員たることを自覚して、質実謙譲を旨として、業務に処すること』いかに大企業になっても、一商売人の心をもって業務に当たれ!と戒めた言葉。

さらに、もう一つ、4月になれば思い出すことがある。それは、昭和43年4月1日付の新聞各紙に掲載された記事だ。松下電器は、『われわれは恐竜のようになりたくない!』という当時としては画期的な広告を掲載した。

恐竜は地球上で一番強い動物として君臨してきたが、巨大隕石の落下による気候変動で、巨大化した体が気候変化に対応できず絶滅した。要はいかに企業規模が大きくなっても、大きいことがイコール強いことではない。環境変化に順応し、変化に適応できることが大切だ!という戒めの広告だった。

果たして、今、松下電器は社名をPanasonicに代え、松下電器はなくなったが、創業の志、創業の理念、経営理念はどうなってしまったのだろうか?

創業者がよく口にされた話に、「会社は規模を追うのではなく経営理念を実践することで結果として社会に受け入れられるなら規模も自然に大きくなるものだ!」と。逆にそうでなければ、「会社の存在意義がない!」とまで言われた。

今、Panasonicは迷走しているように見える。一番大切なものを忘れてしまったか?のようにも見える。半導体、デジタル、液晶テレビ、プラズマテレビなどの流れの中で大きく迷走し、その過程で真の経営理念を見失ったのではないか? という気がする。

社員はその業務の一番のプロでなければならないとも言われた。その道(自分の担当業務)にかけては誰にも負けない!という気概を持って取り組んできた。だから次々と新しい商品や技術開発が行われた。今、そういう風土が残っているのだろうか?

Panasonicは何としても捲土重来を果たしてほしい。そんな思いを常に持っている。

この春の時期になると、若い頃、入社時に受けた薫陶を思い起こす。

伊藤忠商事の社是・企業理念『三方よし』を読んで!!

|

.jpg)

お昼前だったので、まず腹ごしらえから始めた。

お昼前だったので、まず腹ごしらえから始めた。

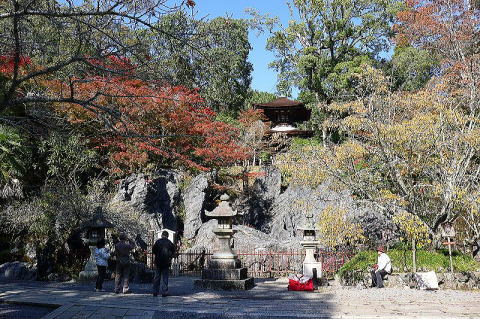

大門をくぐると、参道に続く。

大門をくぐると、参道に続く。

多宝堂

多宝堂

本堂への石段

本堂への石段 本堂の舞台から下を眺めた

本堂の舞台から下を眺めた

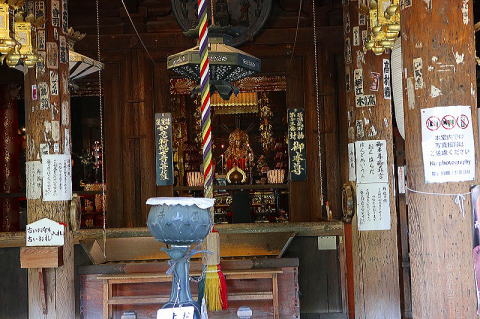

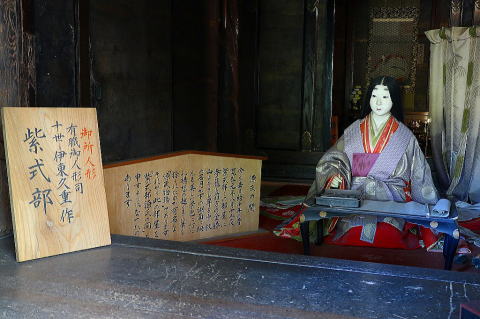

本堂の一角にある源氏の間

本堂の一角にある源氏の間

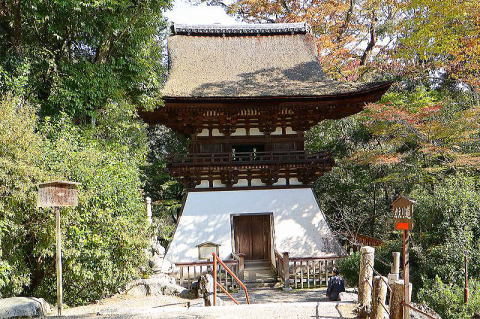

鐘楼

鐘楼 左は松尾芭蕉の句碑

左は松尾芭蕉の句碑

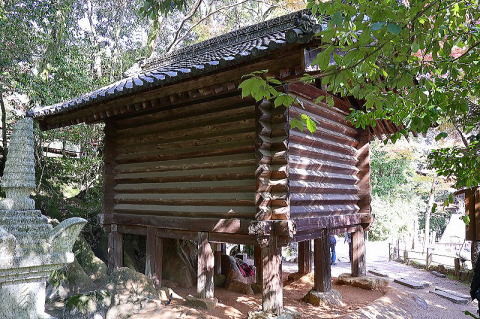

芭蕉庵

芭蕉庵

境内から出ると、店が建ち並んでいる。

境内から出ると、店が建ち並んでいる。