新型コロナウイルスが世界中に蔓延しています。目に見えないウイルスの猛威は第一次、第二次世界大戦以来、世界最大の社会的混乱や経済的被害を巻き起こしています。

現在、収まる気配がありません。

人類は、有史以来、いろいろな疫病の脅威と戦ってきました。コレラ、ペスト、スペイン風邪など記録に残る数々の疫病が発生し、多数の死者が出ましたが、その都度、乗り越えてきました。

今回の新型コロナウイルスは、過去のそれらの疫病に匹敵するような規模で、あっという間に世界に蔓延しました。未だ有効なワクチンや治療薬がありません。

ウイルスなどについて疑問点がたくさんありましたので、生命の成り立ちや、生命科学、遺伝子工学は門外漢ですが、参考書を読んでみました。それを紹介します。

あまりなじみのない内容ですので、少し肩がこるかもしれません。

分からないところは、ネットや参考図書で調べてみてください。

理解不足で、内容に間違いがあればご容赦下さい。

第一話:ウイルスと細菌の違いは何か?

第二話:ウイルスは生物か、無生物か?

第三話:遺伝子発見の歴史

第四話:DNAの四つの構成単位

第五話:DNAの二重ラセン構造とは?

第六話:DNAを増やすには?

第七話:PCR検査とは?

まとめ

参考図書

・二重らせん 講談社文庫 ジェームズ・D・ワトソン著、江上不二夫、中村桂子訳

・生物と無生物のあいだ 講談社現代新書 福岡伸一著

・生命とは何か 岩波文庫 シュレーディンガー著 岡小天・鎮目恭夫訳

|

第一話:ウイルスと細菌(バイ菌)の違いは何か?

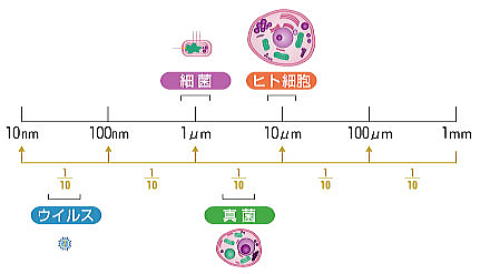

まず、大きさです。

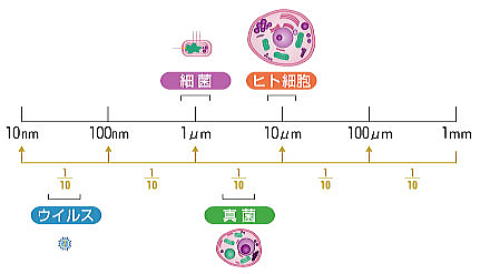

細菌の代表的なものとして大腸菌があります。大腸菌をラグビーボールに例えるなら、ウイルスはピンポン玉かパチンコ玉の大きさになります。即ち約1/10から/100の大きさです。

細菌は不定形の球体で、形も『ふにゃふにゃ』しています。ウイルスは整然とした形をしています。

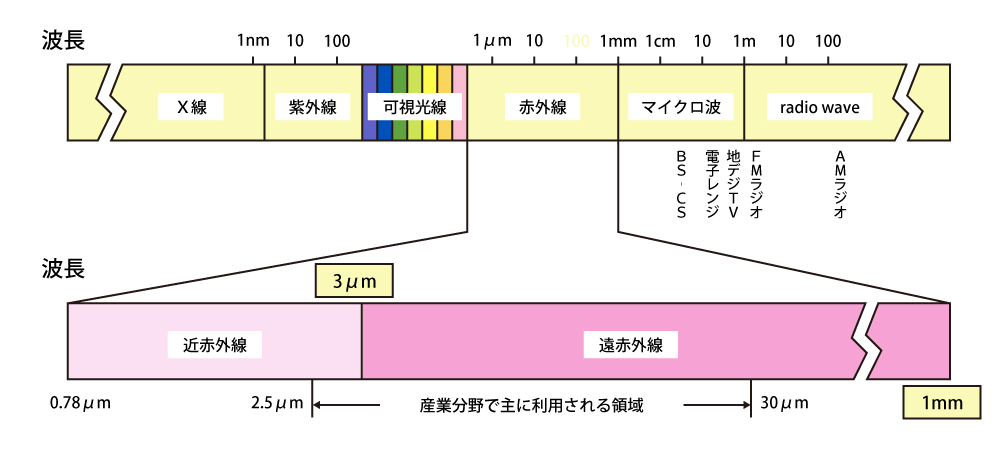

細菌は光学顕微鏡で見ることができますが、ウイルスは光学顕微鏡の解像力では見ることができません。1930年代に開発された電子顕微鏡を使い、やっとその姿が見えるようになりました。大きさの図は下記のようになります。

細菌は1/1,000mm前後ですが、ウイルスは1/10,000~/100,000mmぐらいの大きさです。 |

第二話:ウイルスは生物か、無生物か?

細菌は自ら細胞分裂して増殖します。単細胞の生物と同じです。

ウイルスは、いろんな種類がありますが、同種のウイルスは同じ形、同じ大きさです。

ウイルスは栄養を摂取しない、呼吸しない、一切の代謝がない、という特徴があります。

純粋なウイルスは、タンパク質が規則正しく配列された甲殻からできています。精製して取り出せば、結晶になります。結晶は鉱物に近い物質ですから、この意味ではウイルスは物質(無機物)と言えます。

しかし、ウイルスは自らを増やせる自己複製能力を持っています。

ウイルスは、タンパク質のカラ(殻)の内部に、単一の分子からなる核酸(DNA、もしくはRNA)を持っています。

単独では何も生じませんが、宿主となる細胞に付着し、寄生することで自己複製が可能になり増殖します。そういう意味では、ウイルスは生物と言えます。

増殖のプロセスを簡単に言えば、

・宿主の細胞表面に付着する。

・その接点から細胞の内部にDNAを注入する。

・DNAにはウイルスを再生・増殖するための情報が書き込まれている。

・宿主細胞はDNAを自分の一部だと思い、ウイルスを作り出す。

・細胞内で増殖されたウイルスは、やがて細胞膜を破り、一斉に外に飛び出す。

ウイルスは、「細胞ではない」「宿主細胞の力を借りて増える」などの共通点がありますが、種類により違いも多く、詳しい研究が始まって100年も経っていないので、未知の部分がたくさんあります。

確実に言えることは、ウイルスと生物は30億年もの長い間、互いに影響し合いながら共存してきたことです。今後も、新しいウイルスが出現し、生物がそれに適応するという自然の営みが続くということです。

|

第三話:遺伝子発見の歴史

1953年、ケンブリッジ大学の研究者だった20歳代のジェームス・ワトソンと、30歳代のフランシス・クリックの二人は、DNAが二重ラセン構造をしていることを発表。

その骨子は、

・DNAは二重ラセンで、互いに他をコピーした対構造をしている。

・二重ラセンが解けると、ちょうどネガとポジの関係になる。

・ポジをもとに新しいネガが作られ、元のネガから新しいポジが作られる。

そして二組の二重ラセンが生まれる。

・ポジ、ネガとしてラセン状の情報の帯が遺伝子情報として生命の自己複製のシステム

・生命が誕生する時、細胞が分裂する時、情報伝達される仕組みの根幹になっている。

それまでの経緯

英国人、グリフィスと言う科学者が肺炎双球菌は病原性の強いS型菌と、病原性を持たないR型菌があり、病原性の強いS型菌を加熱して殺し、実験動物に注射しても肺炎は発症しない。R型菌をそのまま注射しても病気にかからないことを確認していた。

さらに、加熱して殺したS型菌と、生きているR型菌を混ぜて実験動物に注射すると肺炎を発症することを確認した。この実験動物の体内からは生きているS型菌が発見された。

これは、S型菌は死んでいても、R型菌に何かの作用をし、S型菌に変える能力を持つことが分かった。しかし、この現象の原因は解明できなかった。

DNAが遺伝子であることを発見したのは、オズワルド・エイブリーである。

エイブリーは1877年カナダで生まれ、1913年にロックフェラー医学研究所に36歳で参加、1930年代(マンハッタンに摩天楼が盛んに建設された頃)に、「肺炎双球菌の形質転換」を研究テーマに取り組んだ。

肺炎球菌はウイルスでなく単細胞微生物なので、光学顕微鏡でも観察できた。

S型菌からはS型の菌が生まれ、R型菌からはR型の菌が分裂により増え、菌の性質は遺伝する。グリフィスが見つけたR型からS型に形質転換する不思議な現象の原因を突き止めようと取り組んだ。

S型菌をすり潰して殺し、菌体内の化学物質を取り出し、R型菌と混ぜると、R型菌はS型菌に変化することを発見した。菌の性質を変える化学物質は何かを究明した。

この化学物質こそ遺伝子のことで、彼はそれを『形質転換物質』と呼んだ。

当時、既に遺伝子の存在と化学的構造につき多くの予測がされていた。

遺伝子は『生物の形質に関する大量の情報を担っている極めて複雑な高分子構造を取っている』とか、遺伝子は『特殊なタンパク質である』というのが当時の常識だった。

エイブリーは、S型菌からさまざまな物質を抽出し、何がR型菌をS型菌に変化させるのか、しらみつぶしに調べていった。残った候補は、S型菌体に含まれる酸性物質(核酸=DNA)であると突き止めた。核酸は高分子であるが、四つの要素だけからなる単純な物質だった。だから、複雑な情報が書き込まれていると誰も考えなかった。

現在の情報社会では、デジタル化された情報は複雑な情報や信号を単純な0、1信号で記述できることを知っているが、当時はそういう情報の符号化という概念がなかった。

DNAは長いヒモ状の物質で、真珠のネックレスに例えれば、真珠はアルファベット、紐は文字列に相当する。

DNAは強い酸の中で熱すると、紐のつながりが切断されバラバラになる。バラバラの個片を調べると、四つの種類しか存在しないことが分かった。A、T、C、Gである。

この四つでどうして膨大な情報を伝えているのか課題が残った。

細胞からDNAを取り出す方法は簡単である。まず細胞を包んでいる膜をアルカリ溶液で溶かす。上澄み液を中和する。塩とアルコールを加える。白い糸状の物質が現れる。

これがDNAである。これをガラス棒で絡み取ると、DNAが抽出できる。

DNAにはその配列の中に、生命の形質を転換させる情報が書き込まれている。

これが20世紀最大の発見とも言われるもので、分子生物学の幕開けであった。エイブリーの大発見である。

|

第四話:DNAの四つの構成単位

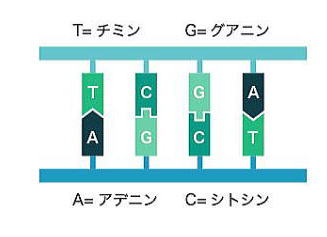

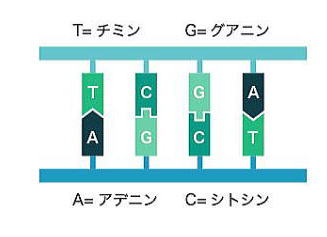

DNAは、A(アデニン)、T(チミン)、C(シトシン)、G(グアニン)の四種類のヌクレオチドと呼ばれる核酸(分子)よりなり、AとT、CとGは互いに水素結合しやすい分子構造をしている。

下図のように分子構造的に凸凹があり、この凸凹構造が2本のDNA鎖をしっかりペアリングさせている。

・四種類のDNAがどうして生物の形質を運んでいるのか?

DNAとタンパク質の関係は、DNAが運んでいるのは情報であり、実際の作用をもたらすのはタンパク質である。アミノ酸はタンパク質の紐(ひも)を構成し、タンパク質は生命活動の働きを制御し反応を実行させる。

| 高分子 |

構成単位 |

種類 |

機能 |

| 核酸(DNA) |

ヌクレオチド |

4種類 |

遺伝情報の担い手 |

| タンパク質 |

アミノ酸 |

20種類 |

生命活動の担い手 |

では、四種類のDNAがどうして20種類のタンパク質の設計図を担い得るのか?

コロンビア大学生物化学研究所 アーウィン・シャルガウの法則がある。

『動物・植物・微生物、どのようなDNAであっても、どのようなDNAの一部であっても、その構成は、四つの文字の内、AとT、CとGの含有量は等しい』というもの。

即ち、Aの数=Tの数、 Cの数=Gの数

例えば、

ACACACATAAGCATAAGCGCGCCGCGGAGAAC :センス鎖

TGTGTGTATTCGTATTCGCGCGGCGCCTCTTG :アンチセンス鎖

センス鎖 Aが12、Tが2、 Cが9、Gが7

アンチセンス鎖 Aが2、Tが12、 Cが7、Gが9

合計 Aが14、Tが14、Cが16、Gが16 となり

A=T C=G が成立している ;シャルガウの法則

これは何を意味するのか?⇒ DNAは単なる文字列としてあるのではない。

では、どのような文字列としてあるのか?

生命科学者は、パズルを解く競争になった!

誰が女神を手にするか?

|

第五話:DNAの二重ラセン構造とは

その難問を見事に解決したのが、1953年、ワトソンとクリックだった。

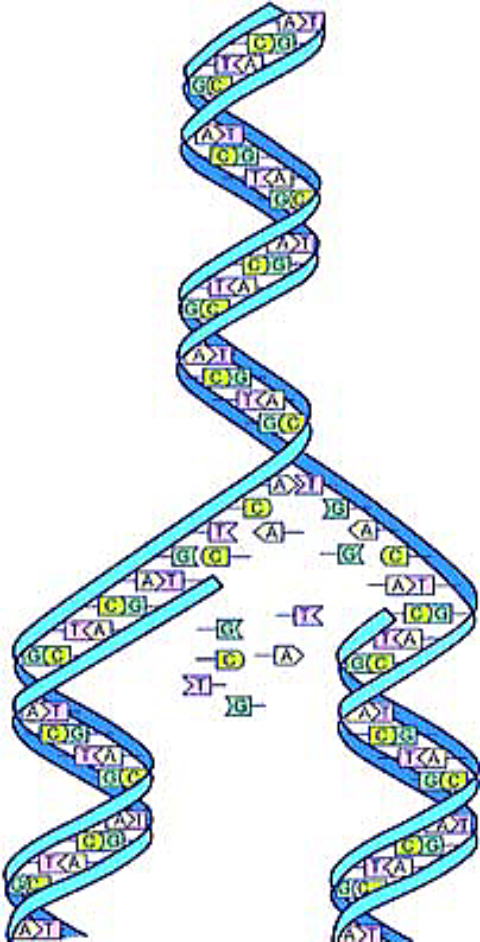

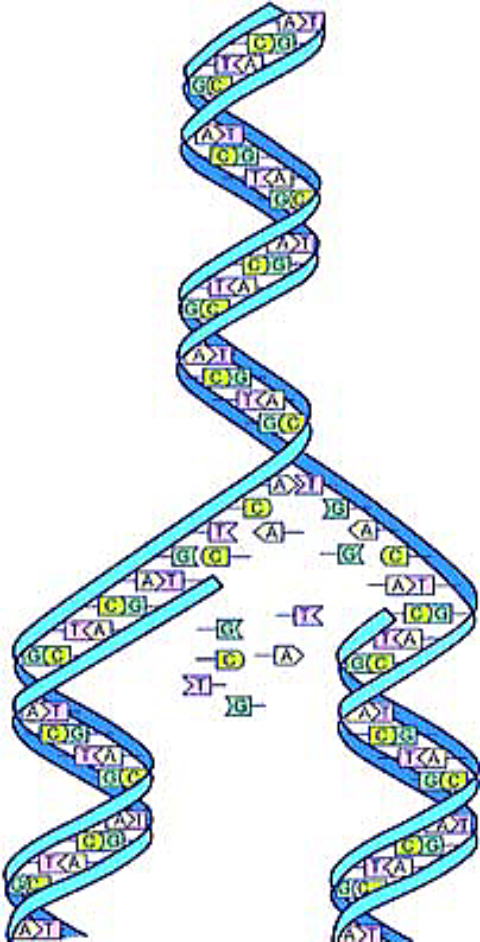

『文字列は、ラセンの対構造を取って存在し、2本鎖のペアーである』

下図を参照

さて、DNAが相補的に対構造をしていることは、一方の文字列が決まれば他方が一義的に決まる。どちらかが部分的に失われても、他方を元(鋳型)にして完全に修復できる。

例えば、“ATAA”の文字が失われても、“TATT”が保存されていれば、その穴を埋めることができる。自然界には紫外線や放射線や酸化により、遺伝子は損傷を受けることが起きる。損傷を受けても、元に修復することが可能になっている。

・センス鎖は、情報配列としてダイレクトに情報を持つ鎖

・アンチセンス鎖は、センス鎖の『写し鏡』として存在する。

まとめると、

・二重ラセンがほどけると、センス鎖とアンチセンス鎖に分かれる。

・それぞれを鋳型にして、新しい鎖を合成する。

・センス鎖はこれをもとに新しいアンチセンス鎖をつくる。

・アンチセンス鎖はこれをもとに新しいセンス鎖をつくる。

・こうして二つのペアーのDNAの二重ラセンが誕生する。

一本の鎖が存在すれば、その文字配列に沿って、順に対合する文字を拾い、他方の鎖が合成される。これが生命の自己複製システムである。

一つの細胞が分裂してできた二つの娘細胞に、このDNAを一本ずつ分配すれば、生命は子孫を残すことができる。この繰り返しを生命誕生以来、38億年間繰り返し行われてきた。

|

第六話:DNAを増やすには?

細胞内でDNAが複製される時に生じている現象はきわめて複雑な反応の連鎖である。

数十以上の酵素や機能タンパク質によって支えられている。

・まずDNAの二重ラセンを特別なしくみでほどく。

・ラセンをほどく際に生じるねじれを解消するしくみも必要になる。

・ほどかれた地点には、複数の酵素群が集結し、核酸の材料となるヌクレオチドを動員して 一つの鎖を鋳型にして新しい鎖を合成し始める。

・細胞の狭い核の内部では数々の空間的な問題が生じる。それを解決しながらDNA複製を進めるしくみが必要になる。

・DNAを見えるようにするには、10億以上のDNA分子が必要になる。

・DNAを増やしたい時は、細胞の力を借りる。

・多くの場合、特別な大腸菌を使い、その内部でDNAを増やしてもらう。

|

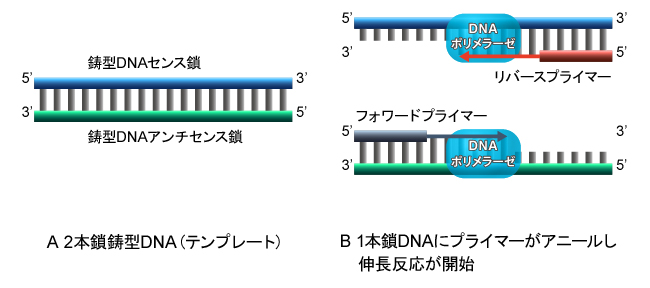

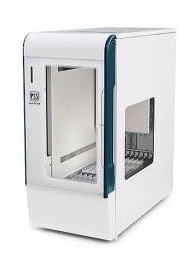

第七話:PCRマシン

PCRとは、ポリメラーゼ・チェイン・リアクション

(ポリメラーゼ連鎖反応)

1988年 アメリカのパーキン・エルマー・シータス社が開発

任意の遺伝子を試験管(チューブ)内で自由自在に複製、増殖する技術のこと。

もはや、大腸菌の力を借りる必要がなくなった分子生物学上の革命と言える。

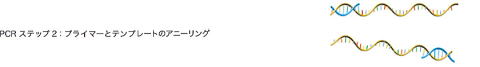

PCRの原理

①複製したいDNAが入ったチューブ(試験管)を短時間、100℃近くまで加熱する。

②AとT、CとGの対合している結合が切れる

③DNAはセンス鎖とアンチセンス鎖に分かれる

④チューブを一気に50℃まで冷やす

⑤再び徐々に、72℃まで加熱する。

事前に、チューブ内に、ポリメラーゼ(酵素)とプライマー(短い合成一本鎖DNA)と、十分な量のA、T、C、G、のヌクレオチドを入れて置く。

⑥ポリメラーゼはセンス鎖の一端に取り付き、プライマーの助けを借りてセンス鎖を鋳型にして対合するDNA鎖を四つの文字で紡いでゆく。

⑦同じことが、アンチセンス鎖でも生じている。

アンチセンス鎖を鋳型にして新しいDNA鎖がポリメラーゼによって合成されてゆく。

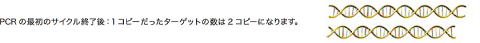

⑧合成反応は約1分程度で終わる。これでDNAは2倍になる。

⑨この行程を繰り返す。DNAは2倍、2倍で増える。

⑩一サイクルは、ほんの数分間で終わる。

⑪DNAの数は10サイクルで、2の10乗で1024倍に、20サイクルで100万倍に、30サイクルでは10億倍になる。要する時間は2時間足らず。

PCRマシンは温度を上げ下げするだけの装置

チューブ内ではDNAが連鎖反応的に増幅を繰り返す。

100℃近くでも酵素が活性を失わないよう、ポリメラーゼは海底火山近くの土壌から採取した好熱細菌から抽出したものを使う。反応最適温度は72℃。

PCRのミソは?

①DNAを複製する

②ごちゃ混ぜのDNAの中から、特定の一部だけを抜き出して増幅することができる

・人のゲノム(遺伝子)は、30億個の文字列から成っている。

・一ページに1000文字を印刷しても、300万ページにのぼる量に相当する。

・遺伝子研究や遺伝子探索はこの中から特定の文字列を抽出する作業になる。

犯罪捜査で、犯人特定のためのゲノム・遺伝子検査は、このPCR検査を使っている。

新型コロナウイルスの感染の有無も、PCR検査で行っている。

PCRは、DNAの二重ラセンがセンス鎖と、アンチセンス鎖で出来ていることを巧みに利用し抽出(ソーティング)と、コピーを同時に実行する画期的なテクノロジーである。

そのカギは二種類のプライマーを用いること

プライマーは極く短い10から20文字程度の一本鎖のDNAである。

この程度の文字列なら任意の文字列を人工的に合成することができる。

30億文字から成るゲノムの中のどこかに存在する1000文字程度からなる特定の遺伝子を取り出して増幅したいとする。

元になるゲノムは極く少量である。

1000文字のDNA配列の左端に着目する。

プライマー1は10文字から成る。この端の部分のアンチセンス鎖に相補的に対合する配列を持つように合成されている。

・100℃に加熱すると、センス鎖とアンチセンス鎖に分離したゲノムサンプルにはプライマ ー1が大量に入れられている。

・次に、50℃まで下げられると、大量のプライマー1は一斉にゲノムの中に散らばり自分と マッチングする配列を探す。もし、対合が成立すると、プライマー1はそこに落ち着く。

・長い一本鎖のDNAに、短いプライマー1が結合した状態である。

・ポリメラーゼはこのような場所をきっかけに初めてのDNAの合成を開始できる。

・プライマーはポリメラーゼが反応を引き起こすための土台として働き、ポリメラーゼはプラ イマーに新たな文字をつなげてゆく。

・プライマーは対合するアンチセンス鎖の文字を鋳型として決定されてゆく。

・ゲノムの構造は膨大で、類似の配列は何か所かあり、プライマー1はいろんな場所に結 合する。

・ポリメラーゼによる合成は複数の場所で起きる。

重要なことは、プライマー1にアンチセンス鎖状の1000文字部分の左端に必ず対合するということ。

プライマー2というもう一つのものを用意する。

・プライマー2は1000文字配列を挟んでプライマー1と反対側の端の配列に対合する10 文字から成っている。

・プライマー2は、プライマー1とは逆に、センス鎖に対合するように配列を作っている。

・センス鎖に結合したプライマー2はポリメラーゼが反応のきっかけをつくり、新しいDNA鎖 の合成を引き起こす。

・プライマー2はセンス鎖に対合しているから、合成の方向はアンチセンス鎖と対合してい る先ほどのプライマー1とは逆方向になる。

・プライマー1から開始される合成反応と、プライマー2から開始される合成反応は1000文 字の配列を互いに挟み込むように向かい合いながらそれぞれ別の鎖を合成するように

仕組まれている。

・その結果、出来上がるのは1000文字配列を含む新しい二本鎖のDNAである。

・このサイクルを理論上、無限に繰り返えしうる。

・その都度、1000文字鎖は増幅される。

・プライマー1と2が強調して働く場所はこの1000文字を挟む部分でしかない。

・この部分だけが増幅される。

こうして、目的のDNAが得られることになる。

|

まとめ

インフルエンザウイルスや、ノロウイルスなど名前はよく知っているが、ウイルスと病原菌の違いが何なのか、詳しく知らなかったので調べてみた。忘れない内にメモしようと思い、自分なりにまとめてみた。

知っていることや、自分が理解していることを書くのと、分からないことをまとめるのは、勝手が違い、骨が折れる作業だったと身に沁みた。

今回、気づいた点は?、

①遺伝子や細胞分裂の様子は、おぼろげに知っていたつもりでいた。その複雑なメカニズムや動きがどうして行われるのか、この巧妙な営みや仕組みはどうしてできたのだろう?

まだまだ解明できていない。そこはまさに神の領域かもしれない。

②目に見えない遺伝子の解明は、19世紀以降、生命研究者のテーマとして進んできた。

その結果、遺伝子やタンパク質など分子レベルの構造が解析された。

③研究者はそれまでの通説や常識に囚われると、発想が硬直化し、自然界の法則や姿を見誤ることがよくある。その一例が、『遺伝子は膨大な遺伝情報を担うため、大きなタンパク質でなければならない』という常識だった。これに縛られた研究者は、ゴールを逃した。

それを、『文字鎖が二重ラセン構造を構成している』と喝破した二人の若き科学者は他の研究者にない着眼センスを持っていたのかもしれない。

④しかし、この二重ラセン構造の発見も二人だけの力で、一朝一夕に見つけたものでなくそれまでの研究者の実験データやX線写真などの資料をもとに、思考した結果、発見されるもの。それまでの研究者たちは、実験をもとに理論を組み立てる帰納法により研究を進めてきたのに対し、ワトソンとクリックの二人は、エイブリーと、シャルガウの定理を実現するために、どうあれば理屈に合うのか緻密に実験を重ね、データを蒐集し解析を進めるのではなく、あるべき姿を分子模型を作り、それをもとに遺伝子の姿を思い描くというアプローチで進めた。この課演繹法的なアプローチが大発見につながった。

(注)

・帰納法:具体的な事例から一般に通用するような原理、法則を導き出すこと

・演繹法:論理的形式に頼って、推論を重ね、結論を導き出すこと。

⑤物理の世界は、『万有引力の法則』や、『エネルギー保存の法則』や『オームの法則』や、『マックスウェルの法則』等、いろんな法則が発見されてきた。これらの法則は、例外なく自然現象にキチンと当てはまる。

一方、化学の世界、特に生命化学や遺伝子学などの有機化学の世界は、少し趣を異にする。実験により検証しつつ進めることが基本になるのだろうか?

最近は、この分野にもAIが導入され、数ある既存の医薬品の中から、新型コロナウイルスの遺伝子に効き目のありそうな分子構造をした既存の何千、何万もの薬の中から、ソーティング(検索)して見つけ出し、臨床試験して効果を確認するような動きができる。

科学技術の進化はとどまるところを知らない。

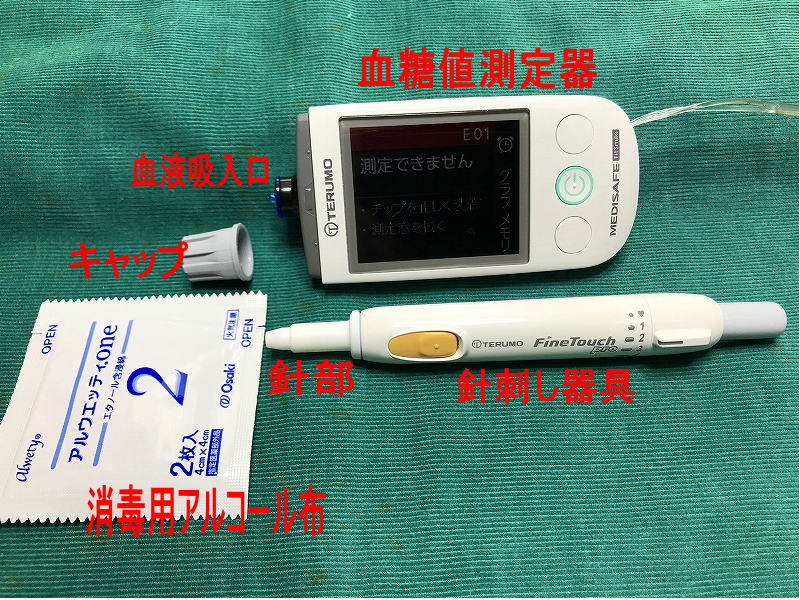

⑦今、コロナウイルスが蔓延しているが、日本ではPCR検査が進まないと盛んに言われている。PCR検査器は箱の内部(庫内)の温度を上げ下げする簡単な装置に過ぎない。

試験管に入れるポリメラーゼとプライマーという薬品が必要になるが、それも国内で十分調達が可能である。にも関わらず検査数が増えないのは、『感染病予防法』という法律の『縛り』が、検査の拡大を阻止しているという皮肉な状況になっている。なぜ、ブレーキを踏無必要があるのか?腑に落ちない点だ!

厚生労働省は一刻も早く法律を改正し、できるだけ多くのPCR検査を実施できるようにして、感染状況を正しく把握し、予防の対策をとる必要があるのではないか。

Go toキャンペーンは反対が多い。現状のままこのキャンペーンを実施すれば、素人でも分かるが、あっという間に全国に感染拡大する。

そうならないようにするために、西村大臣や加藤大臣は、『しっかり感染予防して出かけてほしい』と言っているが、『しっかり感染予防する』とはどうすればいいのか?

具体的に、これこれをして出かければ大丈夫だという内容が知らされていない。

PCR検査が、法律改正すれば、1件当たり2000円程度で、しかも唾液採取で出来るようになるので、出かける人には、全員、PCR検査を義務付けし、キャンペーン支援金の一部を検査料に充当し無料にすれば、Go

toキャンペーンも安心して実施できる。

|

左は中型機

左は中型機