2021年5月20日(木)

「新L型経済」を読んで

冨山和彦&田原総一朗 著

角川新書 990円(税込み)

2021年5月20日(木)

「新L型経済」を読んで

冨山和彦&田原総一朗 著

角川新書 990円(税込み)

| この終息が見えないパンデミックと言われるコロナ禍中で、感染不安や、家計の不安や、企業業績の不安など、心配事が多い。ワクチンが一刻も早く接種でき、感染拡大に歯止めをかけ、終息に向かわせたいと願うばかりだ。 感染防止のため、巣籠(すごもり)生活をしているので、Amazonで、本を買って読むことが多いが、その中の一冊で、自分のイメージとよくマッチする新書を紹介する。 1990年代前半、日本経済は“Japan is NO.1”と言われるほど世界で注目を集め、「わが世の春」と言わしめるほど経済成長が進み、日本国の価値が最大化した。 その後、バブル崩壊と共に、日本は「失われた30年」と言われる経済低迷状態から脱出できないでいる。 一般に景気は好・不況が7,8年サイクルで循環するというのが今までの定説であった。 しかし、その定説が覆るほど、長期にわたる低迷が続いている。 ものごとには、原因と結果が必ずある。『失われた30年』が続いている裏には、必ず原因があるはずだ。経済学者や評論家は沢山居るが、この難題になるほどと思える回答ができる人は見当たらない。結果の分析や、後付けの評論はできても、真の原因を見つけだし、それに対する処し方、方策を示している人は見当たらない。 一般的に言われていることや、自分自身で感じていることを上げるなら、 一つ目は、バブル崩壊後、世界が急速にグローバル経済化したこと。 二つ目は、デジタル技術が進化したこと。 三つ目は、共産主義経済が崩壊したこと。 三つ目はさておき、一つ目と二つ目のグローバル経済と、デジタル時代の到来が意味するものは見逃せない。 日本が“Japan is NO.1”と言われた時期は、その二つが到来する以前の話だ。日本人は、自己満足(自我自賛)する性癖が強く、一方で自虐的な面を有する。この日本人の特性が生かされた環境から、新しい二つのグローバル経済とデジタル環境が進むに連れて、日本人の負の側面が弱点となり、置いてきぼりを食ってしまった。 『日本人は頭がいい』と言われた時代もあったが、それに関しては、優位性があまりないようだ。勤勉で実直さは認められる。その結果、1990年代以前は日本人の特性が良く環境にマッチしていた。 日本的雇用(終身雇用、年齢給)は高い生産性を生み出し、家電商品などは世界市場を獲得した。その結果、一億総中流社会ができた。 当時、世界中の国際空港に降りれば、Panasonicや、SONYや、CANON等の日本のそうそうたるメーカの看板が目に付き、夜には輝やくネオンサインが街角に点灯し、日本メーカの競争力の強さを実感できた。 現役を卒業後、観光で世界各国を旅行したが、何と数年の内に、その看板やネオンサインは、SUMSUNGやLG電子に変わってしまっていた。この急激な景色の変化を実感した時に、Panasonicは中村改革と言われるような大リストラを強行した。他社も大なり小なり、雇用、人員整理に手を付けだした。 グローバル経済とは、メーカは製造原価(人件費)が安いところで生産し世界に販売する。そうなれば、人件費が高い国内工場で造る商品は値段が高くなり競争力がなくなる。結果として人件費が安いところで造った海外製品が日本製品を駆逐する。そういう状況が起きていた。これがグローバル経済を実感した時のこと。しかし、工業製品が急に先進国の商品に品質で負けないものを作ることは至難の課題であった。それが数年のうちに実現したことになる。なぜ、そんなに急に高品質な日本商品を駆逐できたのだろうか? その理由は、デジタル技術が製造や商品の中身に組み込まれ出したからだ。 デジタルの推進力は半導体(LSIやマイコンなど)の進化による。半導体は『ムーアの法則』で、2年で倍々ゲームで進化する。性能は2倍で価格は半額になる。 そういう理不尽とも言えるとんでもない進化を繰り返して数年も経てば、世の中がひっくり返るような驚く状態になる。 それまでの経済概念は、「良いモノ、高性能、高品質なものは値段が高い」という当たり前で絶対的な経済原理が働いていた。それが、半導体を使ったデジタル商品では、新しい高性能の商品は、以前のモノより安くなる。この繰り返しで、新製品がドンドン市場に出回る。 快適さ、使いやすさ、性能の良さなど、良いことづくめの商品が次々と発売され出した。 これがデジタル経済の初期の状態だ。 その後、デジタル技術はネットワークに活かされて、ネットワーク(光ケーブルなど)を通じて初期は文字情報から音声情報へ、その後は映像情報(静止画から動画、さらに初期のぼやけた画像から高画質、ハイビジョン画質、4K画質など超高解像度画像)がネットワークを通じて全世界に発信され、つながるようになった。現在は天文学的な情報量が常時ネットワークを通じて行き交っている。 そういう時代に、日本は従来型モノづくりや、従来型発想から脱出できず、高品質で良いモノは必売れるという錯覚で造り続けている内に、韓国メーカなどはデジタルを活かして、そこそこ実用上必要な性能機能に限定して圧倒的に安いモノづくりをして輸出した。経済力が低い国ではそういう商品で十分満足できるものだった。マーケットの読み違い、ユーザの要望の読み違いなどが重なり、世界市場から離脱してしまった。 現在は、GAFA(米国の主要IT企業であるグーグル(Google)、アマゾン(Amazon) 、フェイスブック(Facebook)、アップル(Apple)の4社の総称)が圧倒的な存在感を示し、巨大なマーケットを形成してしまった。しかし、彼らさえ、いつまでも世界を牛耳ることができるとは限らない。 アメリカは日本にしてやられた時代(”Japan is NO.1”の時代)から完全に復帰し、世界経済の主流に躍り出た。それはデジタルの流れ、デジタルの特性をうまく取り込んだからだ。 3周回遅れになった日本はどうして巻き返すか?と言われると、その手段はなかなか見つからない。その証拠に、日本の大企業は今なお、苦戦している。 自動車産業は、日本が有利の展開をしているが、エンジン自動車からEVに変わると、日本が積み上げてきた今までの『すり合わせ技術』が活かされないので、優位性がなくなる。 これは世界の自動車メーカにとっては、チャンス到来であり、日本の自動車メーカにとってはピンチとなる。だからホンダやトヨタは先手を打って、HV自動車を世界に売りまくり、続いて到来するEV自動車に備えている。 話をタイトルの『新L型経済』に戻すと、こういうグローバル市場で戦う企業を本書では『G型企業』と呼び、それを支えたり、国内のサービス事業を運営する企業を『L型企業』という呼び方をしている。 今後、日本経済は、人口減少社会を迎え、GDPの伸びは大きな期待はできない。加えてデジタル分野の3周遅れ状態では、今から世界の先頭に立つことは難しい。 それなら、他の解が必要になる。日本が平和で、豊かな生活を送れる国として維持するためには、『新L型経済』に取り組まなければならないというのが本書の解である。 詳しい『新L型経済』については本書を読んでほしい。 簡単に言ってしまえば、東京一極集中を止めて、地方の人口30万人都市の創生に取り組み、人々の生活を支えるサービス業を充実し、地方分散により人口の地方移転を図り、それによりこのL型経済分野の賃金を引き上げて、持続可能な社会づくり、都市づくりを通じ、新しい日本を目指し取り組むことが重要だと言っている。 今後は、GDPの世界ランキングを競うのではなく、将来の日本の姿を見据えながら、生活の維持・向上をはかるという選択肢が大切だとしている。 もちろん、輸出や世界市場に向けて最先端技術の商品の開発や製造は今後も引き続き取り組むことは、国力を支えるためには基本的に重要である。しかし、この分野だけに集中して取り組んでも、3周回遅れの状況はあまりにも差が大きすぎることを認めなければならない。それなら、先端を走るGAFA等の力をうまく活用しながら、日本の優位性を生み出すことが大切だ。 柔道で言われる「柔良く、剛を制す」ということだろう。 大きな相手にまともに向かっても勝てないが、強い相手の力をうまく使うことで、相手を征することができるということだ。 久々に共感できる本に出会った気がする。ぜひ読んで頂きたい。 以下、目次を記載する。 第1章 観光立国構想の蹉跌 ;コロナ禍がもたらした経済の停滞 |

2021年4月19日(月)

「ALPS処理水」の海洋投棄は大丈夫か?

(私見)

|

2011年の東日本大震災による大津波で、東京電力福島第一原子力発電所(福島第一原発)の原子炉が緊急停止し、その後、全電源喪失により原子炉の冷却に失敗し、次々と水素爆発を起こし、放射性物質の空中飛散や、漏れ出た水により周囲を汚染した。その後、汚染水はタンクに収容されるようになり、次々とタンクが増え、異様な姿になっている。

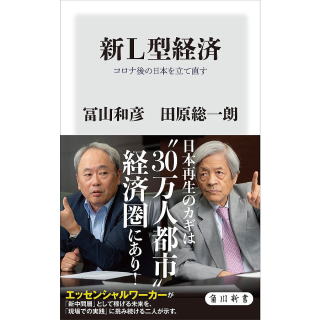

溜まり続ける「ALPS処理水」の処分を進めなければタンクが満杯になり、今後の炉心核物質(デブリ)の取り出し作業に必要な場所の確保に支障を来たすので、処理水の処分方法が検討されてきた。政府(菅政権)は、やっと4月にALPS処理水の海洋投棄を行う方向で方針決定した。

海洋投棄する処理水について、麻生財務相は「飲んでもなんてことはないそうだ」などと安全を強調しているが、本当に放射能に汚染された水(ALPS処理水)は捨てて大丈夫なのか? 東電や政府は、「通常の原発(海外や国内で稼働中の原発)も処理水を海に投棄している」と説明しているが、これは誤解を招く。汚染水を多核種除去設備「ALPS」で浄化しても、トリチウムだけは除去できないと報じている。 ■東京電力が2020年12月24日に公表した資料によると、処理水を2次処理してもトリチウム以外に12の核種を除去できないことがわかっている。

通常、原発のウラン燃料棒は被膜に覆われ、冷却水が直接、燃料棒に触れることはない。福島第一原発は、むき出しの燃料棒に直接触れた水が汚染水となって生じている。処理水に含まれるのは、“事故由来の核種”です 処分方法については、「地層注入」「水素放出」「地下埋設」「水蒸気放出」「海洋放出」の5つの方法がある。

いろんな課題や未知のリスクを背負いながら前進しなければならないのも事実です。 それだけに、この問題を通して、原発の事故による被害の大きさを正しく畏れ、原発の再稼働や新設などを進めることは、事故を経験した国家として慎むべきだと思います。 「処理水は飲める」とか、「日本人は民度が違う」などの発言がありますが、非常に低いレベルの理解と課題への処し方だと思います。 科学的知見を基に、思慮深い判断が求められる大切な状況です。 |

2021年4月13日(火)

『渋沢栄一と岩崎弥太郎』を読んで

日本の資本主義を築いた両雄の経営哲学

河合 敦 著

幻冬舎新書

定価(本体900円+税)

| コロナ禍で、長い間自粛生活を続けているが、この機会を活かし、じっくり本を読むことにしている。今回紹介しする本は、最近、3月25日に出版されたばかりの文庫本。 NHK大河ドラマ『晴天を衝け』が大好評だそうだが、その主人公が『渋沢栄一』である。 ドラマを見ると、栄一は子供の頃から記憶力に優れ、生来曲がったことが大嫌いで、相手にビビることなく自分の意見を堂々と述べる人柄だったようだ。 今後、ドラマがどういう展開を見せるか楽しみにしている。その渋沢栄一と並び称されるもう一人の同時代の傑物が岩崎弥太郎である。 埼玉県出身の渋沢栄一に対し、岩崎は高知土佐藩の出身で、坂本龍馬など維新の面々と交流があったようだ。 日本有史以来の超激動期にあって、二人の活躍、生き様は目を見張るものがある。 詳しいことは本書を読んで頂きたいが、二人を横並びにして分かりやすく書かれている。 以下、本書のあらましについて、ご紹介する。 ****************************************************************** 同時期に大名領の農村で生まれ、裸一貫でのし上がった渋沢栄一と岩崎弥太郎。 激動の幕末期、渋沢は徳川慶喜の家臣として一橋家の財政を再建。 岩崎は海援隊の金庫番として坂本龍馬を支えた。そして、維新後はともに実業家に転身。 公益を重視し、次々と株式会社を立ち上げる渋沢に対し、独裁主義を貫き、三菱商会を大企業に押し上げていく岩崎。両者はやがて大激論の末に決別、日本の海運業の覇権を争い、死闘を繰り広げてゆく。両雄の波乱万丈の人生と対照的な理念を分析し「資本主義の本質」に迫る。 ・ともに幼少期は読書家で、「偉人伝」を熟読 ・横浜の外国人を皆殺しにしようとした23歳の渋沢と、遊郭に通い詰め土佐藩士の公金 に手を付けた26歳の岩崎 ・渉外で500社近くの企業設立にかかわった渋沢と、たった2年で三菱商会を日本一の海 運会社にした岩崎 ・孔子に心酔し、商売と道徳を見事に両立させた渋沢と、権限術策を駆使し、利益を独占 していった岩崎。 ・後継者の育成に失敗した渋沢と、成功した岩崎との違い 「はじめに」の紹介 新型コロナウイルスによる肺炎が世界的に大流行し、日本経済は深刻なダメージを受けている。ワクチン接種が始まったとはいえコロナ禍の終息する見通しは全く立っていない。 これからどう生きるべきかと多くの人が思い悩んでいるに違いない。 この本は、その打開策の一助になればという願いを込めて、一代で大実業家に成りあがった渋沢栄一と岩崎弥太郎の生きざまを詳しく綴った本である。 日本資本主義の父と呼ばれ、500もの会社の創設や経営にたずさわった渋沢栄一。 巨大な外国の汽船会社を駆逐し、海運王と呼ばれ日本の海運を独占した岩崎弥太郎。 二人はいかにして、大きな成功をその手におさめることができたのか、その秘訣を詳しく語る。 栄一と弥太郎が頭角を現した幕末は、コロナ禍の現在よりずっと悲惨だった。列強との交易がはじまると、諸物価が高騰して人々の生活は苦しくなり、海外から入ってきたコレラが二度もパンデミックを起こし、そのうえ麻疹(はしか)が大流行して多数の人命を奪った。このため幕府は弱体化して社会の動揺は激しくなり、戊辰戦争を経て260年ぶりに政権が交代した。そんな動乱期に関東の豪農出身の栄一は、一橋慶喜に仕え、軍事・財政改革に大きな力をふるった。 一方、土佐藩の地下浪人として農村で暮らしていた弥太郎も、藩の重役に抜擢を受け、長崎の土佐商会(藩の貿易組織)の主任となり、対外貿易で反に貢献する。 このように幕末に経済官僚として活躍した経験が、明治の世になって二人が実業界で 栄達するチャンスを与えたのだ。 渋沢栄一は合本主義といって、多くの人々から資金を募り、適任者を見つけて事業を 委ねる手法を好んだ。会社をワンマン経営したり、株式を独占したりせず、経営が軌道に乗ればサッと身を引いた。『論語』を経営理念とし、私利私欲のための経営ではなく、道徳心をもって「国利民福」(国家の利益と国民の幸福)を目指した。 対して、岩崎弥太郎は、三菱の社則に「三菱商会は会社の形態をとるが、実際は岩崎家の事業であり、多数から資本を募って結社するのとは異なる。だから会社のことはすべて社長の裁可をあおげ」と記したように、独裁主義を公言した。 合本主義と独裁主義は対照的なので、二人が実業界で力をつけてくると対立するのは必然だった。宴席で激しく口論になり、これを機に完全に決別した。 ここで大切なことは、合本主義と独裁主義、この相いれない経営方針から対立した両雄だが、実は二人の目指すところは同じだった。 栄一は国利民福を目標としたが、弥太郎も「実業に従うものは、廉直と操守」を重んじなければならぬ。わが社の精神は、国家の公益を維持保全」にあると明言している。 そんな大志と気概を持って日本を発展に導いた実業家を知ることは、激動の時代を生きる我々に大きな力を与えてくれる。 ******************************************************************** 本書を読んでの感想 幕末から明治維新にかけて活躍した人物は非常にたくさんの勇者がいる。260年間に及ぶ江戸幕府の鎖国政策で、海外情報が殆ど入らなかった日本は西洋列強(英国、フランス、オランダ、スペイン)の開国を要求する圧力に動揺した。江戸幕府はその動乱に右往左往し、幕府の機能が発揮できなくなり、ついに開国を行った。 その後は、怒涛のように列強との交易が始まり、不平等条約により日本経済は大きな痛手を受けたが、一方でそれに立ち向かう勇者たちが活躍した。 その代表的な人物が、本書で紹介されている渋沢栄一と岩崎弥太郎である。 共に成功者として巨万の富を築いた二人だが、その生き様や性格は大きく異なっていたようだ。しかし、事業家として、その目指す目標は同じだったと言われている。 その後、明治27年(1894年)11月27日に誕生したのが、松下幸之助氏である。 松下電器の創業者として敏腕を振るったが、独自の経営方針を発表して、社員のベクトルを一つにし、世の中が電気の時代に変わりつつある情勢の中で、家庭の電化という分野に 着目し、事業を大きく拡大した。 松下電器で人生の中核時代を過ごした経験から考えると、事業に成功した人には共通する理念を持っているという気がする。 それは、事業目的は単に「儲ける」ということではなく、「事業を通じて社会の発展や、人々の生活の向上や幸せに貢献する」という理念が共通していることだ。 『産業人たるの本分に徹し、社会生活の向上と発展を図り、世界文化に進展に寄与せんことを期す』という松下電器の経営理念は、どの会社にも通ずる事業経営の神髄だと思う。 表現の仕方が違う場合もあるが、その目指す姿は共通して、『事業は社会に貢献する』ことであり、その報酬として利益(儲け)を頂くという考えでなければならない。 最近、グローバル化などにより、会社の経営は大変厳しくなってきた。そこで、経営者の中には、生き延びるため、利益を得ることを第一に取り組んでいるように見えることが目に付く。そういう会社は一時は儲かっても、長続きしない。 特に、コロナの時代になって、業種や業態により収入が途絶え、破産や店じまいが増えているが、中には工夫しながら生き延びているお店などがある。 「カンブリア宮殿」や「ガイアの夜明け」等で取り上げているテレビ番組を見ると、ほとんどの同業者が行き詰まっている中で、活路を見出してコロナの時代に対応して生き延び、さらに発展している会社が紹介されている。 そういうお店や会社は、お客様の声なき声を聴き、不便さを解消し、喜んで頂けるモノやサービスを提供することで、新しいカタチの事業が芽生えている。 成功しつつある事業家は、必ず「激変の時代(不況)はチャンスです」という前向きな言葉を発する。 このことは企業規模の大小に関係なく言える事業経営の根源的な妙だと思う。 久々に元気をもらった本に出くわした!! |

2021年2月28日(日)

「コロナ時代をどう生きるか?」

ウイルスとの『動的平衡』

青山大学 福岡伸一教授 公演

本日配信!! 朝日新聞 Reライフフェスティバル@home 2021年春 (asahi.com)

| 生物学者の福岡伸一教授の独特の視点を持った人生充実のためのお話、 『コロナ時代をどう生きるか?』 が上記のURLで公聴できるので紹介する。 ぜひ、クリックして聴講してみてください。 福岡伸一教授の紹介 1959年東京生まれ、京都大学卒、ハーバード大学医学部研究員、京都大学助教授、 現在、青山学院大学教授、専攻は分子生物学 講演内容の紹介 1980年代は分子生物学の流れが盛んになった。生命は、細胞から遺伝子研究の分子生物学の世界に広がってきた。分子生物学は、電子顕微鏡などの発展で、細胞の中にある細胞核、この殻の中のDNAという糸状の物質まで見ることができるようになり、生物の遺伝のための設計図であることが分かってきた。人間は2万数千の設計図から成り立っている。これが『ヒトゲノム』と呼ばれるもので、その全ての人間の遺伝子が解読された。 このように人間や生物がどういう構造で成り立っているのかを調べる『機械論的メカニズム』として要素還元主義の研究が進んだが、片方で生命を違った角度から『生命は機械ではない、生命は流れだ』という見解がある。これは、ルドルフ・シェーンハイマ-(1898年~1941年)により提唱されたが、彼は43歳で自殺したので、この考え方はその後、余り深まらなかった。 シェーンハイマ-はいくつかの実験をした。そのあらましについて、 生物は生きるために食べる。生物は食べることで、エネルギーを得て活動している。車が走るため燃料のガソリンを入れるのと同じだ。 彼は、食べたもののエネルギー(input)が、どれだけ運動(output)として使われるか、その収支はどうなったいるのか? を調べることにした。 食べ物は食べて体に入ってしまうと、どの部分にどれくらい行き渡ったのか分からない。そこで、食べ物に放射性同位元素(アイソトープ)を仕込んで、体に取り込ませ、元々体にある分子と区別できるようにして実験した。簡単に言うと、食べ物の分子に目印をつけ、元々体の分子と見分けることができるように工夫した。 そこで分かったことは、食べたものが体の構成成分と入れ替わっていること、即ち体を造り変えていることが分かった。一番早く入れ替わる体の部位は、胃腸の消化管の細胞で、これは2、3日で入れ替わる。ウンチはその大部分が入れ替わって捨てられた古い細胞の残骸だ。ゆっくり入れ替わる部位は、歯や骨や脳細胞で、数か月、年単位で入れ替わる。 だから、体は1年も経つと、すっかり細胞が入れ替わっていることになる。 一年越しで久しぶりに会った知り合いに「ちっともお代りになりませんね!」という挨拶は間違いで「すっかりお変わりありまくりですね」が正しい挨拶ですよ。(冗談) では、『生きている』ということは、 「行く川の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたかは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。・・・」と詠んだ鴨長明の方丈記のとおり、常に移り変わっている。 『生きること』は、Dynamic state(動的状態)にあり、危ういバランスの上に成り立っている。言い換えると、生物の体は作ることより、壊すことを優先している。 変わらないために変わり続ける。分解と合成の絶え間ない均衡、代替、柔軟、可変、回復、修復が連鎖して行われる。これは自然界の『エントロピーの法則」によるものだ。 (注)エントロピーの法則とは、 水を入れたビンの中に、一滴のインクを垂らすと、次第にインクが水に広がって、最後はインクが水と混ざり合い、薄い色の水になる。自然界は、何もしなければ拡散する方向に移行する。混沌とした状態になることをいう。 そうならないように、生物はエントロピーの法則に逆らって、作ることより壊すこと(整理整頓)を優先してきた。 これが生命の適応力は、この動的平衡のおかげで、命をつなぎ、繁殖してきた。 そして、生物は相補的(Mutually complement)の特性を持ち、構成するタンパク質の一部が壊れても、穴埋めすることができるが、その周囲のタンパク質により元のタンパク質と同じものしか受け付けない性質を持っている。これはジグソウパズルのピースの一つが欠けて亡くなった際に、欠けてなくなったピースと同じものしかきちんと収まらないのと同じこと。 さて、コロナウイルスについて ウイルスは、『生物か無生物か』意見が分かれるが、その中間の性質を持っている。大きさは一般の細菌をサッカーボールの大きさに例えると、ウイルスはゴマ粒の大きさぐらい。 構成要素も簡単な構造になっている。ウイルスは生物より以前に存在したものではない。 ウイルスは高等生物が進化する過程で、遺伝子の一部が跳び出したものと考えられる。 自分だけでは生きられないので、宿主とする生物の細胞にくっつき、細胞内に入って初めて活動を開始する。 生物は38億年の進化の過程でウイルスと共存してきた。生物は種を残すために遺伝子を子孫に伝えてきた。これは縦糸の役割を果たすのに対し、ウイルスは水平方向に伝わることで自然界の横糸の役割を果たしてきたと言える。 大多数のウイルスは害もなく存在している。自然の調和の中で存在してきた。 だから、コロナウイルスは、 ・正しく畏れる;自然体で防疫に務める。 ・自分の体を信じる;自分の免疫力を高めること。免疫は倭以降のワクチンだ ・新しい動的平衡が成り立つ;免疫を持つことでウイルスを無害化し、共存しあえる。 ところどころ、理解しづらいお話だったが、福岡先生の話は伝染病防疫学者の立場と少し 違う。ウイルスと正面から闘う感染症予防医学の立場の先生と、ウイルスとうまく共存することで無害化するという面の違いだ。 福島先生の著書 ・動的平衡:生命はなぜそこにやどるのか 地球最大の謎を解く 小学館新書 924円 ・生物と無生物のあいだ 講談社現代新書 740円+税 |

2021年2月23日(火)

天皇陛下の61歳の誕生日を祝う

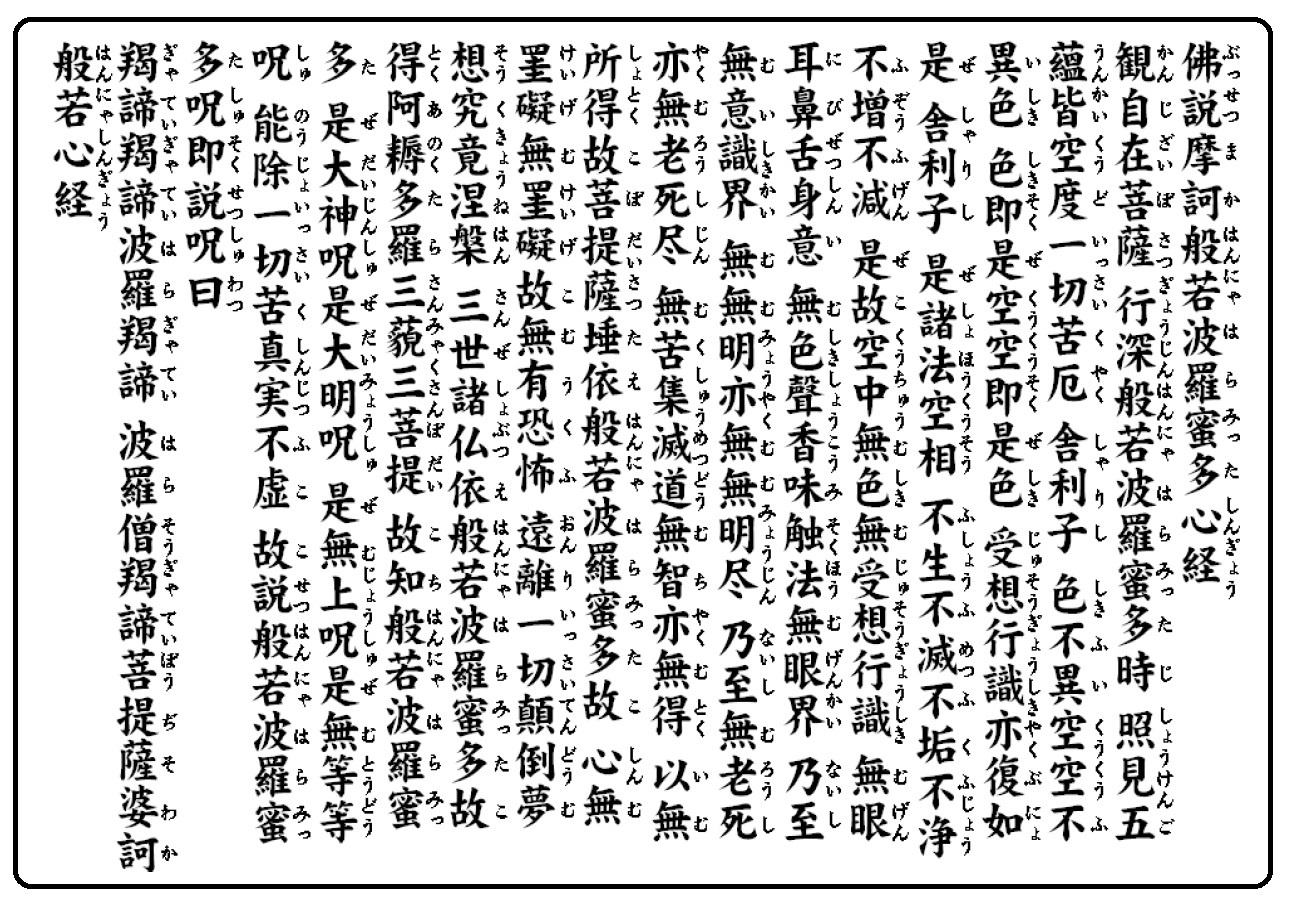

般若心経は、疫病終息を祈願し嵯峨天皇により広められた。

| 天皇陛下のご誕生日の今日、インターネットを通じて天皇のお言葉をお聞きした。 最近、『般若心経』を朝夕、唱えているが、なかなか覚えられないでいる。『般若心経』は僅か262文字なのに、うまく覚えられない。 田舎の実家が、浄土真宗(西本願寺派)なので、『南無阿弥陀仏を唱えるお経は毎月、祖父の命日に仏壇の前に家族皆が座り、父が導師を務めてお経をあげた。物心がついた頃からの習わしだったので、門前の小僧のように、自然と諳んじることが出来た。 それが、この歳になっても『三つ子の魂、百まで』と言われるように、今もなお口にすることができる。 ところが 『般若心経』はたった262文字なのに、なかなか覚えられない。歳の性にしたくはないが子供の頃のように無心で口にすることができない性だろうと思っている。 今日、天皇陛下のお言葉を聴きながら、ふと耳にしたことがある。 奈良時代に奈良の大仏を建立した聖武天皇は、日本史で学んだので、よく覚えていたが、今日のお話の中でもう一人、天皇の名前が出た。平安時代の嵯峨天皇のお話。 丁度、中国から『般若心経』が伝わったらしい。 昔は疫病は流行れば、神仏にお祈りして厄払いをするのが常であった。疫病を科学的に 分析したり直すすべを持たなかったので、神様や仏様に頼るしかなかった。 『般若心経』は、中国の玄蔵三蔵(三蔵法師)がインドから持ち帰った仏教で、漢字に訳され大乗仏教としてまとめたものが『般若経』600巻からなる。それをさらに集約したものが『般若心経』である。中国から日本には当時の遣隋使や遣唐使が行き来する時代であった。最澄や空海もその頃の一人だ。 『般若心経』は、262文字に集約したもので、その後、日本に広まったいろんな宗派で 『般若心経』は唱えられている。仏教の神髄のお経だ。神社でも唱えられるらしい。 今日のお話の中で、古の時代から天皇は民の疫病対策に腐心されてきた。聖武天皇は奈良の大仏を建立し、嵯峨天皇は『般若心経』を広められたことに触れ、当時の疫病を納めるために心を砕いて取り組まれた証だというようなお話だった。 そういう思いを抱きながら『般若心経』を唱えられるよう続けてみようと思う。 下記の般若心経をクリックすると、般若心経の読経を聴くことができます。 般若心経 (注)上の般若心経の文字をクリックすると、 www.youtube.comにより接続が拒否されました という画面になることがある。 その場合は、左上の←をクリックし、元の画面に戻り、再度、般若心経を 右クリックする。 リンクを新しいウィンドウで開くをクリック(左)すれば、Youtube画面に変わります。 般若心経の全文  |

2021年2月12日(金)

志の高い政治家を国会に送ろう!

| 我が家は、以前から『朝日新聞』を購読している。最近、ネットで『毎日新聞』のコラムが掲載されていて、なるほどと感じることが多い。 この田中均氏のコラムもそうだが、最近、日本の政治(政治に翻弄される行政も)は異常事態だと思う。不思議なことに誰もそういう声を上げない。しかし、多くの人は今の政治の異常さや、政治に対する大きな不満・不平や不信を持っている。正しい政治、公正な行政が行われていると思う人は多くはないだろう。 まあ、『政治は誰がやっても、同じこと!』といういい加減で、あいまいな考えの人が日本には多い。海外の民主主義が進んだ国は老若男女を問わず、自分のしっかりした意見や、政治に対する鋭い感覚や、意識や、ビジョンを表現したり、行動で示す人が多い。 大学生の頃、日米安保闘争が真っ盛りで、京大や同志社や立命館大学では、キャンパスや教室入口はいすや机が高く積み上げられて、バリケードが築かれ、一般の学生は講義を受けることができなかった。キャンパスを歩いていると、拡声器で長々と『安保反対』の気勢を上げている運動家の学生たちがたくさんいた。 自分は、そういう政治活動には見向きもしなかった。しかし、若き血潮を漲らせた学生の活動家は体を張ってデモに参加し、警官隊ともみ合い大けがをして帰ってきた下宿の友人がいた。そういう政治に対する情熱や、政府に反対し活動するエネルギーは今の学生はどこに置いてきたのだろう? アルバイトが忙しいのだろうか? それとも、他にエネルギーを消耗するところがあるのだろうか? 若者の心境がよく分からない。 学生だけでなく、一般社会人も政治に無関心な人が多い。『長いものに巻かれろ!』という無難主義の言葉があるが、これでは政治が良くならない。 長いものを選んだ側に責任があるからだ。選挙で政治家を選んだのは国民にある。 だから時の政治家が道を踏み外した時は、厳しく監視し、その責を問わなけらばならない。 そうでないと、政治家はやりたい放題やって、国民をバカにする。何をやってもOKだという大変怖い状態になる。そこまで行かなくとも、現状はそれに近づきつつあるような印象を受ける。余りにも目に余る悪事や、ウソや、ごまかしや、知らぬ存ぜぬが多すぎる、挙句の果てに『記憶に御座いません』『資料は既に廃棄しました』という言い訳で、追究を逃れる。 我々は、もうそろそろ目を覚まして、政治家の行動や行為を監視し、『政治家のための政治ではなく、国民のための政治』を取り戻し、選択権(選挙権)を行使しなければならない時が来ている。 最近、歳と共にそういう感覚が強くなった。同じようなことを考える人が居ること気づいたのが、下記の田中均氏の記事。一読して頂きたい。毎日新聞のコラムから。 ******************************************************************** 日本の未来を切り拓くため「志の高い政治家」が不可欠だ! 田中均・日本総合研究所国際戦略研究所理事長 もう目を覆うばかりだ。政府がコロナ感染拡大防止の緊急事態宣言下で国民に我慢を訴えている中で、多人数の会食や夜の銀座に繰り出す与党議員。 これまでも首相の国会での虚偽答弁や、議員の選挙違反、収賄事件など自民党1強体制の中での権力のおごりなのか、統治体制の劣化・政治家の質の低下があらわになった事件が相次ぐ。あろうことか大きな影響力を持つ元首相の女性蔑視発言も飛び出した。謝罪すればよい、離党すればよい、議員辞職すればよいというだけの問題ではあるまい。 公認をし、資金を配分し、人事を差配した政党にも大いなる責任があるのではないか。 説明責任を欠いた統治体制の中で、コロナは深刻な日本の構造危機もあぶり出していく。 コロナ対策とはいえ、大規模な財政出動の中で、日本の公的債務の国内総生産(GDP)比率はおよそ258%にも達し、先進国平均の2倍を超える。負担は後世の世代に転嫁されていく。 また、ワクチンがコロナ終息の切り札と言われる時に、米・英・独・中・露などの主要国は 自国開発に成功しているが、なぜか日本は大きく遅れ、ワクチン供給は外国任せとなっている。 統治体制の劣化と政党・政治家の質の低下 何より不可思議なことは、少子高齢化、財政悪化、生産性の低下といった長期的な構造問題が悪化し、統治の劣化を象徴する出来事が頻発しているのにもかかわらず、長く与党の座にある自民党に対する支持率がほとんど下がらないことだ。世論調査を見る限り、自民党の選択肢としての野党が十分支持を得ていないことは日本にとって不幸なことだ。 支持率が低下せず、大きく政党勢力を減じることはないと見こした自民党議員は、緊張感をなくし強力な与党であることにあぐらをかき続けているとしか見えない。これには終止符を打たねばならない。 考えてみれば日本は1990年代初めに小選挙区制への選挙制度改革や政党交付金の創設など「政治改革」を行った。 私自身、外務省時代に自民党が分裂して過半数を失った結果成立した93年の非自民細川政権や94年の自社さ連立政権などを経験した。また2009年には政権交代が実現され、12年まで民主党政権が継続した。健全な形で2大政党政治が続いていれば、少なくとも現在のように与党であることにあぐらをかき続ける傲慢な政治とはならなかったはずだ。 しかし野党は離合集散を繰り返し、とても国民の信頼を受ける政党とはなっていないし、 実のある与野党の競争はなきも同然だ。自民党が政権を失ったのも民主党政権が長続きしなかったのも、いずれも国民の政治に対する不信のなせる業だ。 おそらくそのような不信感の源は、国民の目には「税金で養われ特権を持つ国会議員が国民、国家のことを考え行動している」とは映らなくなったことにあると思う。 政治家の行動は、政治家としての地位を保持し続ける、即ち「自己の生き残り」に躍起となっているとしか見えない。 (注)下線や太字は追記した。 ******************************************************************** 本当に異常で、情けない姿に成り下がった現在の日本の政治。まだまだ続くか! 女性活躍社会を標榜しながら、実態は世界一二の遅れた状態。世界の最後尾にいる。 言葉だけがむなしく口にされ、その場しのぎ、言い訳をして過ぎ去る政治の世界! それを表現するような言葉が毎日踊っている。各所で下記の言葉が繰り返されている。 『しっかり取り組みます』;しっかりやるのは、当たり前だ! 『丁寧に説明します』 ;誰にも分かるように説明するのは、政治家の役目だ! 『丁寧に取り組みます』;いい加減な取り組みでは困る! 『ご議論を尽くします』;議論は闘わせるもの、何故、戦いの場で「御」をつけるのか? 『再発防止に努めます』;事件が起きると、必ず『詫び会見』で出る言葉! 『誠に遺憾に存じます』;それで、具体的にどう対応するのか? 『責任を痛感しています』;言葉だけ! 責任をどういう形で取るとは絶対言わない! 『全く記憶にございません』と言いながら、証拠の写真や録音が出ると、 『申し訳、ございませんでした』と平謝り。 「週刊文春」が嗅ぎまわり、自民、公明両党の議員の行動が暴露され続けている! などなど、いくらでもある。聞き飽きた言葉の羅列だけに終わっている! 語尾をごまかすことが多い。『・・・します』ではなく『・・・だと思います』 『そういうことはありません』ではなく『記憶にございません』 断定的表現をすれば、事が明るみに出ると責任問題になるので、その時は「そう思った」「記憶になかった」という言い訳ができる余地(逃げ場所)を語尾に付け加えておく表現が目立つ。 だから聞いて、話し手の気持ちが直に伝わらない。よそ事、他人事のように聞こえる。 こういう話し方をする政治家が増えてきた。最近特に耳にすることが多い。 『・・・でございまして、・・・』というような、不要な丁寧語付け加えて、何か都合の悪いことを言葉の真綿でくるんだような表現も多い。 自民党は政権を維持するための方便としてそういう言い方をしているのだろうが、野党の議員まで、『ご議論をさせて頂いて、・・・・』というような発言は気持ちが悪い。 追究する側が、なぜ相手に敬語の『御』をつけるのか! この人たちは、政権を奪還するという意気込みを持っているのか? 実に奇妙で不思議な気がする。 それに比べて、アメリカや、英国や、ドイツなどの国会のやり取りを聴いていると、厳しい言葉で互いを追究しあう。意見を戦わせている姿が伝わってくる。 日本の予算委員会をテレビや、Youtubeで見ていると、出席者の与党議員は居眠りしたり、あくびをしたり弛みきっている。(中には熱心に聴いている人もいるが、・・・) しかし、全く会議場に緊張感や緊迫感が感じられない。時々、笑い声も聞こえる始末だ! これでは、日本の将来が危惧される。 本当に天下国家を見定め、論じることができる国会議員を選挙で国会に送ろう! そうしないと、間違いなく、孫や子孫に大きなツケや、負の遺産を残すことになる。 |

2021年2月2日(火)

パルスオキシメーター入手、使用してみた!

| コロナ禍で、『緊急事態宣言』が発せられ、新規感染者数は減少傾向にあるが、医療体制のひっ迫が懸念されているので、どうやら3月7日まで一か月宣言が延長される模様。 ニュースでは、高齢者が感染すると急に容態が悪化すると言われている。後期高齢者に入り、体力は着実に衰えており、持病も抱えているのでコロナに感染しないよう日々過ごしている。 最近、パルスオキシメーターという血中酸素濃度を測定する簡単な計測器があることを知り、さっそくアマゾンで検索して、注文した。 現物は下記の写真のとおり  裏の蓋を開けて、単三乾電池2個挿入する  丸い白いボタンを押すと表示が出る  表示が変わる  指を挟むと酸素濃度と脈拍が表示される  表示は、縦表示、横表示される このくらいの数値なら正常値。  日本製の医療機器検査規格適合品は、値段が2万円ほどするが、中国製なら2,3千円で買える。特に治療目的ではないので、一度試しに中国製の検査器を注文したが、現地から発送なので配達予定が過ぎても届かず、やっと昨日夜配達された。 さっそく、開封してチェックしたが、正常に働いている模様。(上の写真参照して下さい) 測定値が正しいかどうかは、比較する機器がないので、校正はできないが、測定値や動作を確認したところでは正常に働いている模様だ。 パルスオキシメーターの詳しい説明は下記にあります。(ご参考まで) パルスオキシメータの動作原理は? 血中酸素濃度で分かることとは? パルスオキシメータの用途は? 新型コロナヴィールスに感染して、肺炎の症状が重くなると、酸素を取り込む能力が落ち 血中の酸素濃度が低下します。肺炎の症状の急変が分かりますので、コロナ患者の管理に使われているようです。 また、高い山に登山する人が酸欠で高山病になることがありますが、これを持参すれば、血中酸素量が即座に分かりますので安心ですね。 |