2021年11月10日(水)

シャックの更新

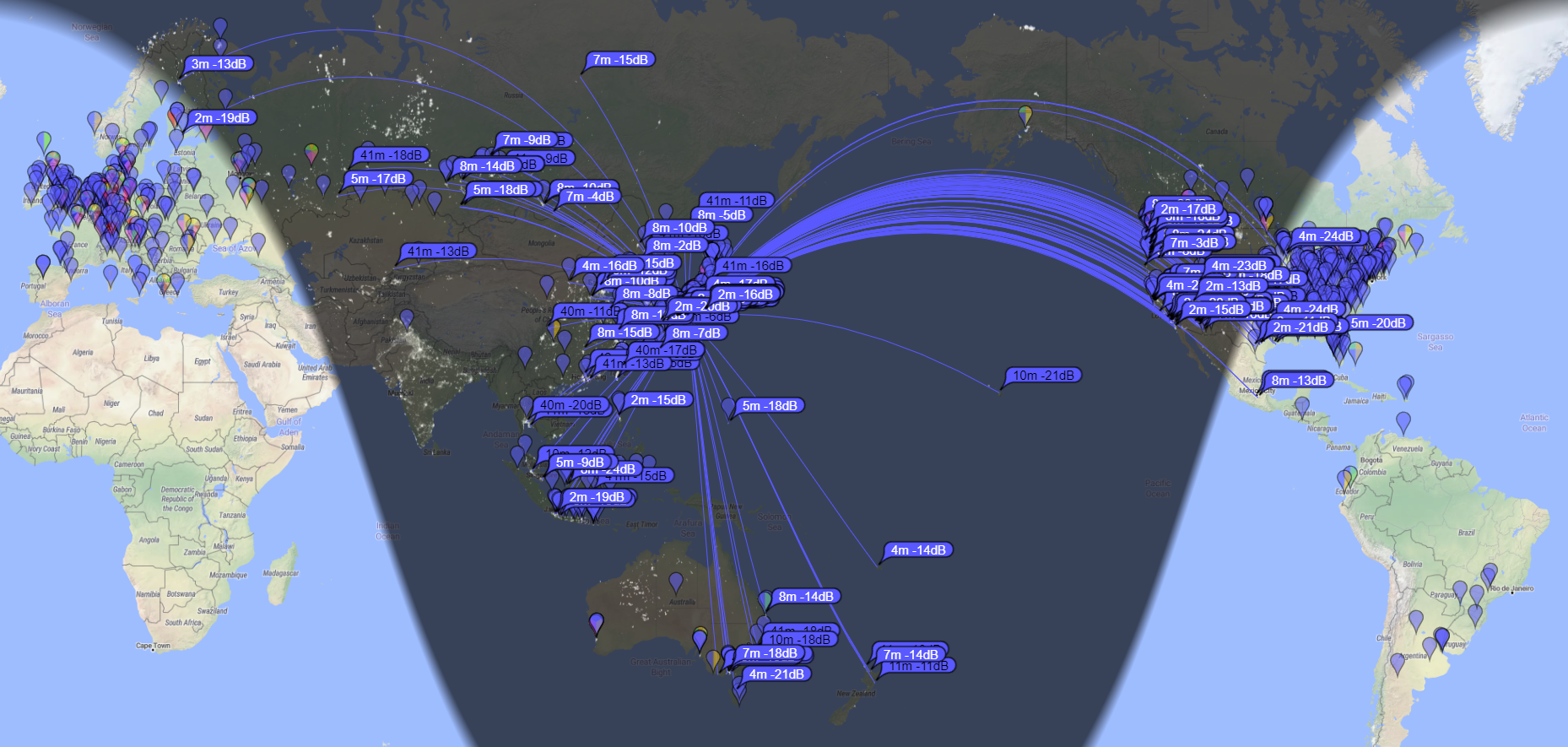

11月10日 交信実績

新しい無線設備による交信実績 周波数7MHz

Reported by pskreporter

つながっている局と、電波の強さが表示されます。

2021年11月10日(水)

シャックの更新

11月10日 交信実績

新しい無線設備による交信実績 周波数7MHz

Reported by pskreporter

つながっている局と、電波の強さが表示されます。

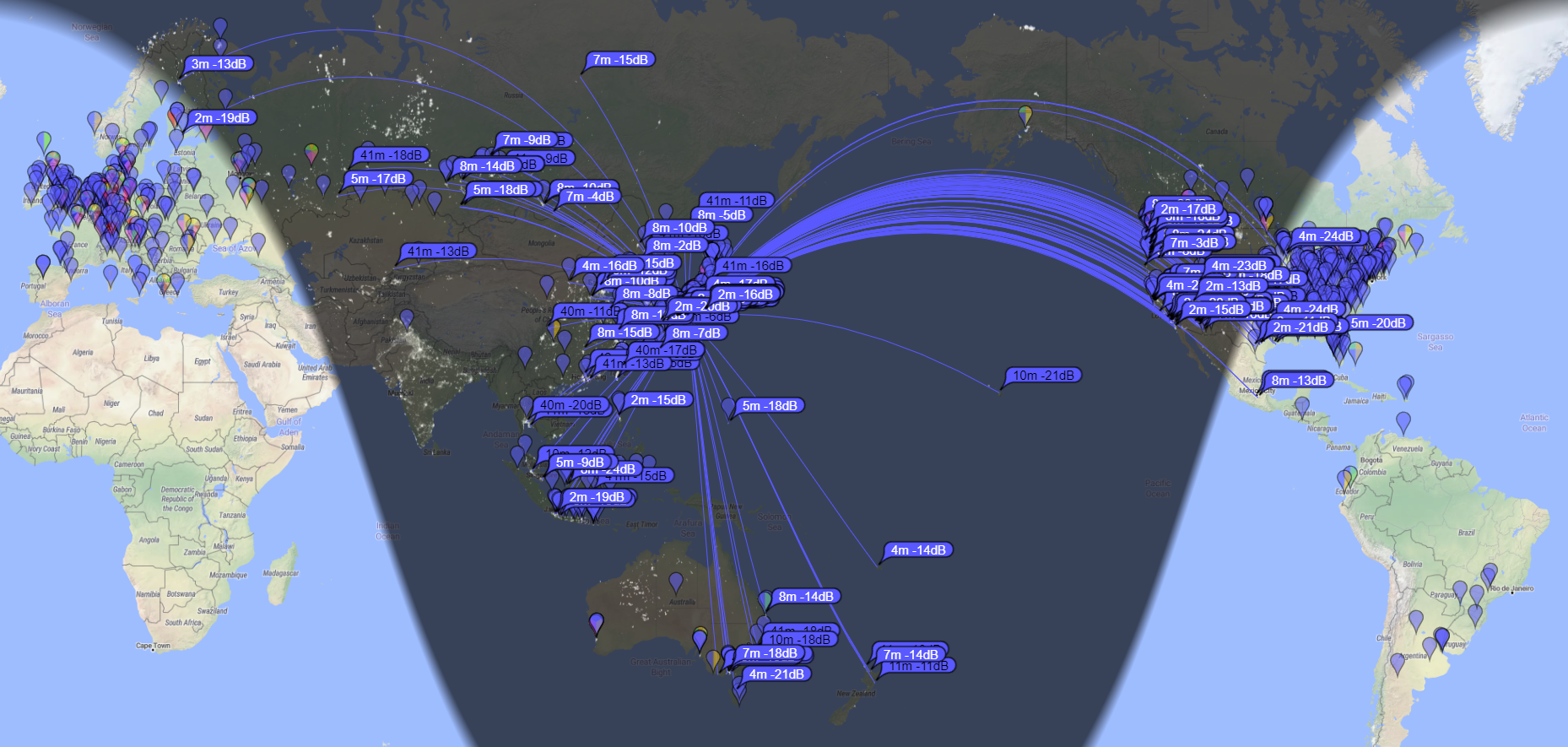

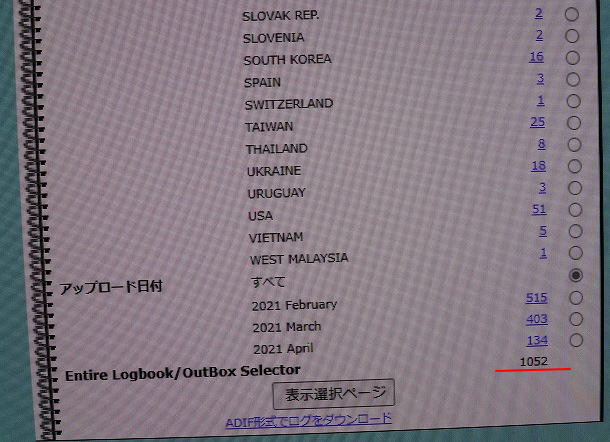

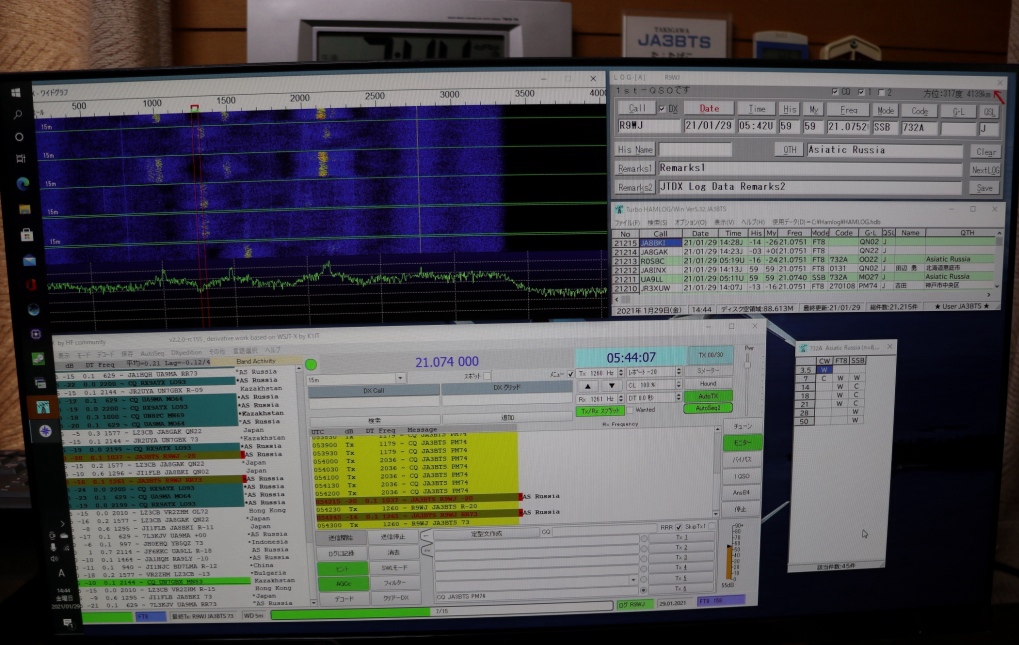

| シャックのレイアウトとパソコンの更新を行いました。今のシャックの写真をアップします。 下の写真は、狭い書斎?で、事務机と無線デスクが並んでいます。 ・モニターは、27インチ が2台 ・事務用デスクトップPCは、HP i7-8700。OSはWin10。 ・無線用デスクトップPCは、HP i5-7600。OSはWin10。 これでしばらく運用します。  下の写真;無線用デスクです。 右端にIC-7300、IC-9700の無線機(トランシーバー)を2台積み重ねています。 ほとんど同じデザインの無線機で、この2台で、1.8MHz~1200MHzのアマチュア無線帯域をフルカバーします。 IC-9700の上に、DC電源(DM-330MV)を置き、その上に空冷ファンを置いています。 モニターに、FT8運用画面を表示させています。 FT8はJTDXを使用。キーボードとマウスは、ワイヤレスですので、すっきりしています。  |

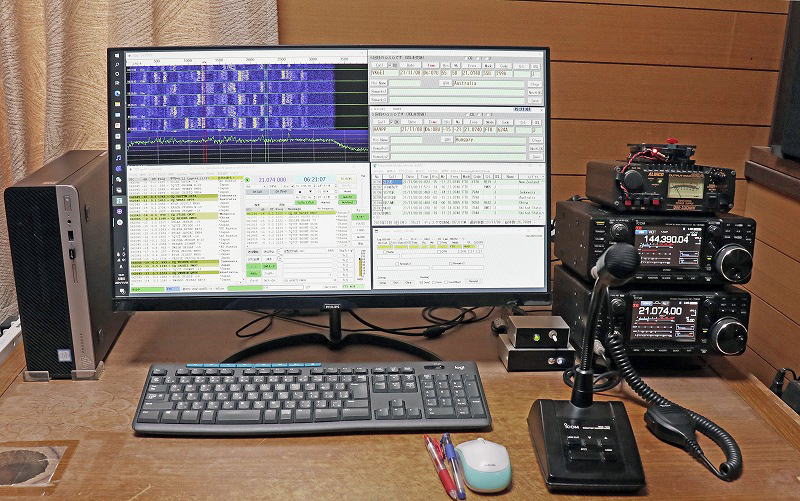

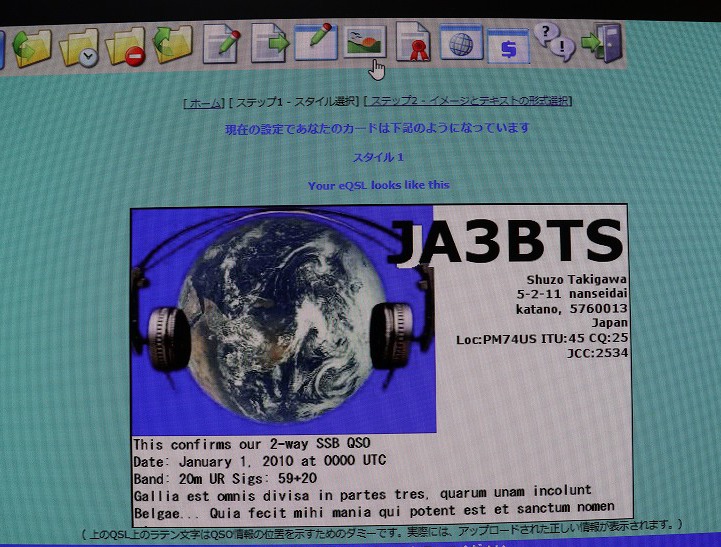

2021年4月11日(日)

FT-8 運用状況

| FT-8運用を始めてから約3か月になり、交信実績は下の写真のとおりです。 主に海外(DX)1052局と交信しました。ワイヤーアンテナと出力100Wで、DX (海外との交信)ができるのは今まで考えられなかったことで、デジタルモード(変調)の凄さです。 ■現在までの交信実績  ■e-QSL(電子QSL)のモニター画面  交信認証管理や、QSL交換をインターネット上で行うアプリで、e-QSLは、世界中のハムが利用する『カード管理・交換ソフト』です。 日本では、以前から、Turbo Hamlogが有名で、たくさん使われています。 これはパソコンキー入力でデータ管理をしますが、e-QSLでは交信が成立すれば自動的にデータが書き込まれますので、キー入力の手間が省けます。 FT-8の交信データはJTLinkerというアプリを経由して、Hamlogに自動データー転送しますので、FT-8のログファイルと、Hamlogの両方で管理ができます。 ■e-QSLカード  現在、無料会員で登録中 さて、実際に運用してみると、いろんなことが分かってきました。 その内の一つをご紹介します。 SSBと違いFT-8は送・受信が15秒間隔で交互に行われ、送信時は電波が15秒間、連続出力されます。 100Wに設定すると、連続100W出力しますので、送信機の送信トランジスター(Power FET)には約20Aの大電流が流れます。 ということは、DC電源から20A供給されますので電源負荷も大きくなります。 使用中のDC電源装置は、ALINCO DM-330MV 最大出力電流 32Aです。 負荷は定格電流内ですが、アルミ筐体(放熱板兼用)は触れると熱くなりますので、電子部品(特にPowerトランジスターと電解コンデンサー)劣化保護のため、手持ちのDCファンを写真のように設置して、軽く回し冷却しています。 DC電源装置には、径37mm超小型ファンが後面板に取付られていますが、排気能力が弱く熱が籠るようです。 そこで追加空冷を行いました。  これで、筐体に手を触れても、生暖かい程度に維持されています。 放熱器の周辺の空気をちょっと動かすと、冷却が驚くほどよくなることが分かります。 このファンは直径75mmで、デスクトップパソコン用のDC12V仕様ですので、12Vを直接印加すると勢いよく回り、騒音が大きいので抵抗器を繋いで電圧を落とし、回転数を落としました。モーター印加電圧は6Vで十分な冷却ができ、回転音も殆どありません。 SSBで100W送信の場合、(ファンなし)筐体がほんのり熱い程度です。 SSB送信は強制冷却が不要ですので、プッシュロックスイッチをつけて、FT-8運用時のみファンを回すようにしました。ファンONで点灯する赤色LEDも付けました。 このファンはDC電源の筐体(放熱器)の上に、直に置いています。(上の写真) ■現在のシャック パソコンを高性能PCに入れ替えました。(但し、交信の成果はあまり変わりません)  ■FT-8運用しての感想 FT-8の運用は、「交信(無線操作)」というよりは、パソコン操作による「テレビゲーム」に近い感じです。 極端に言えば、無線機の前に座っていなくても交信が成立してしまいます。これがアマチュア無線の楽しみ方にマッチするかどうかは、判断が分かれるところかな? と感じます。 ただ、相手とつながるためには、アンテナ性能、送信機出力、パソコン性能(文字をデジタル信号にエンコード/デコードする)/電離層の電波伝搬状態など、無線通信の諸条件が整わないとうまく交信できません。 『FT-8は新しいハムの世界を切り開いた』という意味で非常に画期的な通信方式であることは事実です。多くの方がFT-8に参加されることを希望します。 実際に運用すればわかりますが、FT8では交信したことがあるかどうかが表示されます。このことは、FT8は同じバンド(周波数)で一局あたり一回を前提にしているように思います。一度交信すると同じ局からの応答率が極端に低くなる(同じバンドで同じ局で二度交信することがまれとなる)ことにつながり、実際そのように感じています。 したがって、FT8はつながりやすい反面、交信済局が増えれば増えるほど未交信局がドンドン減ってゆきます。つながりやすい分、その増え方は非常に速く感じます。既に、世界中の各局と、周波数は違いますが、2回、3回つながった局が増えてきました。 そうなれば、おそらくこのモード自体の魅力が薄れるかもしれません。 そのような感覚を、既にこの文章を記載する時点(2020年3月末)で感じています。 通信内容に、電波の強さ以外に、アンテナやリグ(送受信機)や出力などのデータが遅れると、もっと素晴らしいと思いますが、送信データが増えると、通信に要する時間が増えたり、使用する電波の帯域が広がりますので、痛しかゆしということでしょう。 |

2021年2月22日(日)

シャックレイアウトを再変更

Simple is best!

| 前回( 1月30日)のシャックレイアウトを再度、変更しました。 FT-8はパソコンのモニター画面を見ながら、マウスの操作だけで完結出来ます。 前回のレイアウトでは、モニターを棚の上に置いていましたので、FT-8運用する際、上目遣いをしなければならないため目が疲れる。そこで、モニターを机の上に下ろし、目と同じ高さにした。棚を取外すため、プリンターとプリメインアンプとCDプレーヤは机から撤去し、別の棚を造り移動した。 これにより、無線机が広々使えるようになった。 2台の27インチモニターは、同じ高さに揃った。新しいシャックの写真です。  |

2021年1月30日(土)

FT-8を始めました!

新しいシャック(無線室)のレイアウトです!

運用中のFT-8通信状況

FT-8交信モニター画面

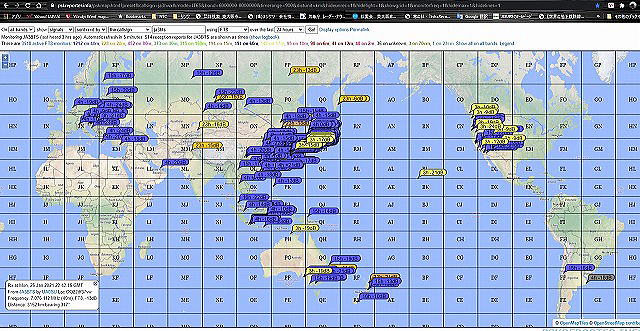

| 人類が電波を通信に使い始めてから、いろいろな通信方式や変調方式が開発され、また半導体の急激な進化により、ICやLSIやシステムLSIやCPU(マイコン)やメモリーなどいろいろなデバイスが開発され技術開発と相まって、アナログ通信からデジタル通信に移り代わってきた。 アナログ通信とデジタル通信の長所・短所 今もなお、NHKラジオや民放ラジオ放送は健在で、中波周波数帯を使うアナログ方式の最たるもの。 この中波と呼ばれる放送周波数帯を使うラジオは、デジタル通信にはないメリットがある。それは即時性で、電波は光と同じ速さで伝わり、秒速30万Km(赤道の周りを1秒間に7回半回る速さ)で伝わるので、時報等のタイムラグが問題にならない。 中波は使える周波数帯に限りがあり、これ以上、放送局を増やせば、互いの電波が干渉し、混信する。 既に、ラジオはテレビにその主役を譲っているが、今もなお、ラジオを聴く愛好者が沢山おり、テレビとは違った楽しみ方をしている。 一方、テレビ放送はアナログから地上デジタル放送に変わり、BS放送も行われ、ハイビジョン放送や4Kハイビジョン放送も行われるようになり、以前のアナログテレビと比べ、格段にきれいな画面で楽しめるようになった。これはデジタル放送の強みだ! さて、無線通信は放送と違って、ある情報を伝えることを目的としている。 アマチュア無線は“King of Hobby”(趣味の王様)と言われた時代があり、『電波により遠方の見知らぬ人と交信ができる』という満足感がとても言葉で言い表されない楽しみになり長い間、趣味として愛されて来た。 一時は、全国で100万人を超えるハム(Ham)が存在したが、今はスマホ全盛時代になり数十万人に激減している。しかし、ハムの魅力は根強く存在し、団塊世代が定年にさしかり、老後の趣味として再開する人が増えてきた。これは同好者として、うれしい限りだ! アマチュア無線を大きく分けると、マイクに向かってしゃべるという電話方式と、キーというスイッチを叩いてモールス信号で文字情報を送受信する電信方式がある。 近年、この二つの方式に加えて、デジタル変調した電波を送受信するデジタル方式が使われるようになってきた。 数年前から、さらに改良が加えられたFT-8という方式が導入され始めた。これは文字を位相変調して送受信するというまさにデジタル時代の通信方式だ。 大成功に終わったハヤブサ2号(http://www.hayabusa2.jaxa.jp/ へのリンク)が、20数億kmという太陽系宇宙の果てまで飛んで行き、小惑星に着陸して、小石を採取するという離れ業を見事に成功させた。地球と月の距離より何千倍も離れた小惑星に衛星を正確に誘導し、着陸したり、離陸する制御を行い地球に帰還するには、地球から巨大なパラボラアンテナで電波を送り、ハヤブサの飛行の軌道制御を行わなければならない。 テレメトリーというデータ信号で相互に通信しながら、データを解析し、その業務を遂行しているが、このような宇宙空間に漂うゴミのような小さな衛星から極微弱な電波を受信し、解析する。受信できる信号は雑音(宇宙ノイズ)であり、その中からハヤブサからの微弱信号を解析しデータを復元する。まさにデジタル通信はこの夢のような通信を実現している。 同様なことがCDやDVD再生にも言える。CDなどデジタルディスクは使用中に表面に傷がつく。昔、LPレコードは、ゴミや引っかき傷がつけば、ポツ、ポツと音がして、音楽が台無しになった。だから、LPレコードは後生大切に取り扱ったものだ。 しかし、CDやDVDはあまり気にしないで、少々傷がついても正常に再生ができる。これは表面の傷により光ピックアップから読み込む信号が乱れた場合にも、信号補完技術で乱れたり、欠落した信号を修正する工夫が施されている。デジタル技術はそういう芸当ができる。これはアナログ信号を一度、規則正しいデジタル信号に変換することで可能になる。 また、生物(動植物)にも同様なことが言える。生物は子孫を残すことが重要な課題になる。子供が生まれると成長するにつけ親に似てくる。これも遺伝子(DNA)に組み込まれた親の遺伝情報が正しくコピーされることによる。たまに、何かの原因で遺伝情報が壊れたり、欠落することがある。その場合は、特異な子供(子孫)ができることがある。  しかしそうことが起きないように、遺伝子(DNA)は二重らせん構造で、互いにペアになるAとT,GとCの4つの塩基(アデニン(A)とチミン(T)、グアニン(G)とシトシン(C))の結合で、相互補完し、細胞分裂の際にDNAのコピーミスを防ぐよう実に巧妙な仕組みになっている。詳しいことは、ネットや生命科学などの本を読んで頂きたい。 『どうしてそうなっているのか?』 現在でも分からない『謎』になっている。まさに、『神のみぞ知る』世界!だ。しかし、生命科学は着実にそのしくみ(神の世界)に近づいている。 話を戻そう。 ごく一般のアマチュア無線家が電波を発射できる電力(電波の強さ)は10Wから100Wぐらいで、世界各国と交信するには、余程、電波伝播の良い時(電離層のコンディションが良い時)でないと通信が成立しない。1KWというような大電力の電波を発射すれば可能かもしれないが、そういう大電力を出すにはアンテナや無線設備が大がかりになり普通のアマチュア無線家には夢の話であった。 それが、新しいFT8というデジタルモードでは50Wから100Wもあればヨーロッパや、アメリカや、地球の裏側のブラジル、アルゼンチン、チリとも交信ができる。ウォーターホールという電波の状態が見えるモニター画面上ではノイズだけに見えるが、モニターには相手局のコールサインが表示される。 信号の強さとノイズレベルの比率をSN比(Signal Noise Ratio)と呼ぶが、これがマイナス20dB以上でも交信ができる。マイナス20dBという値は、信号の強さよりノイズが10倍も強い状態だ。言わば、ノイズの中に信号が埋もれてしまっている状態。だからモニターを見るとノイズばかりに見える。そういうノイズの中に埋もれた信号がFT8では解読できる。まさに、ハヤブサが宇宙の果てに旅しても通信が可能になるのと同じようなデジタル通信技術である。 このFT8の新しい通信技術のおかげで、普通のアマチュア無線家が世界中とつながり、情報のやり取りが可能になった。 FT8で通信を行うには、リグ(送受信機:トランシーバー)と、FT8アプリケーションプログラムソフトをインストールしたパソコンと、送受信状態をモニターするディスプレイモニターが必要になる。 パソコンのマウスをモニター上でクリックするだけで、プログラムに従って自動的に交信が進行して、互いの電波状況を交換して終了となる。その交信データはアプリケーションソフトのe-QSLや、ハムログという記録簿に記録される。従来のようにキーを叩いて、モールス信号を送り読み取る必要がない。 FT8は15秒間送信し、15秒間受信するという繰り返しで、通信が行われる。 アマチュア無線の交信のわずらわしさがなくなり、世界中と簡単につながるという反面、交信の技能や技術や、相手の個性などは全く関係がなくなるので、味気ない通信に終わってしまう。いわば、紋切り型の通信で終了になる。 相手とじっくり情報交換する場合は、従来からあるマイクに向かって話しあうこともできるし、頭の体操のためにはモールス信号によるキー操作で交信すればいい。 あくまで、FT8は簡便に、省電力で、地球規模の通信ができる点に特徴がある。 下記の世界地図は、当局(JA3BTS)が2021年1月25日に交信した記録です。 資料は、友人のJA3HWX(西さん)がpskreporter というアプリで作成してくれたものです。 地図上で、青と黄色の吹き出しの部分が交信成立した表示になっています。 アジア諸国はもちろん、ヨーロッパ、北米、東南アジア、ソ連、ニュージーランド、オーストラリア、南米ともつながっています。(現時点では、アフリカとは交信できていません。) その後、現在(1/30)では、交信局数がドンドン増えています。 下の地図上でマウスポインターをクリックすると地図が拡大表示します。  |

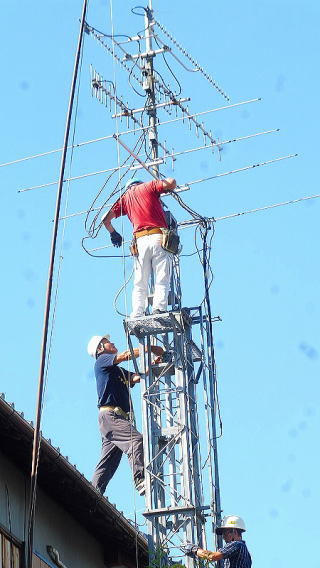

| 昨日(10月26日)、曇り空で作業には打ってつけの天候。予定どおりタワーの解体・撤去作業をしてしてもらった。 先般、9月26日にアンテナ撤去作業から丁度1ヶ月です。 今回も高所作業が伴うので事故がないことを祈っていたが、ベテランのハム仲間なので作業は順調に進んだ。アマチュア無線家であり、タワー設置、撤去はプロ並みの方々ばかり4名で、段取りの良さは素晴らしかった。持参された道具や工具類はプロ用のもので、道具を見れば、仕事の技量が分かる。 9時過ぎから作業開始し、解体・搬出、トラックに積み込み完了を午後5時過ぎに終了した。 裏庭に今まであったものがなくなると、何か空虚な感じを受ける。でもこれですっきりした。 『終活』の一環だ。 家内は気がかりなものがなくなって、ほっとしていると思う。 振り返ると、17年前にタワーが無性にほしくなりCQタワーを建てようと決意し、まず基礎コンクリート(深さ2m)の穴を自分で掘り上げた。今から思えば、凄いことをやったものだ! 当時は、まだまだ若かった。 後期高齢者になり、体力の衰え、入院、手術を経験し、人生の終焉を考える年代になった。 そこで気がかりだったタワーを撤去し、元の状態に戻すことを決意した。 タワー解体作業を写真に撮ったので、一部ご参考まで掲載する。

タワーのコンクリート基台部(0.8m四角)の写真。 基礎コンクリートから出ていた20mm径アンカーボルト8本 左の黄色いパイプと端子はアース線 |

||||||||||||||||||||

基礎コンクリートから出ていたアンカーボルトをグラインダーで切断、 20mmボルト8本を切断するのにグラインダーの円盤を2枚使った。 アース線(雷対策銅線)も切断したがこれはあっという間に切れた。 これですっきりと撤去工事が全て完了した。 |

||||||||||||||||||||

| 16年間愛用して親しんできたタワーとアンテナの送信設備を撤去することに決意した。その理由は後期高齢者になり、人並みに病を得て、今の内に家内に迷惑が掛からないように身辺整理をしておこうと決心し たことです。いわゆる『終活』です。 買った時はそれぞれ何か用途があったモノばかりですが、今は使わないモノが身辺に溢れています。小物なら適当に処分できますが、設備の大物はそう簡単ではありません。 アマチュア無線家の一番の大物は、タワーとアンテナです。 今回、思い切ってタワーとアンテナ一式をオークションに出品し、幸い大変良い人に落札して頂きました。 昨日、ハム仲間を3名を連れて来られ、まずアンテナをタワーから外して、降ろす作業をして頂きました。皆さん、ベテランの方で大変スムーズに無事作業が終わりました。 今は、タワーだけがひっそりと佇んでいます。このタワーも一月後に撤去して頂く予定になっています。 そのアンテナ撤去作業の様子を参考までアップしますので、ご覧下さい。 今までのタワーとアンテナ  作業開始 同軸ケーブルの束を軒から撤去  タワーの高所作業開始  下のアンテナから取外しにかかる。 HFハイバンドアンテナの取外し  50MHzアンテナ取外し ローテーターからマストを外し、マストを下げ、ステージ上で作業をする。 こうすれば安全に作業ができる。  430MHzアンテナ取外し  1200MHzアンテナ取外し  最上部のGPアンテナ取外し  GPアンテナの吊り下ろし  最後はマスト下ろしに取り掛かる。 マストの筒に中にロープを結わえたモンキースパナを垂らし、モンキーを最大に開いてマストが落下しないよう留める。 これは、ちょっとしたノウハウだ!  ロープを緩め、慎重にマストを下ろす  タワーだけになった!! 一抹の寂しさが残る   アンテナが亡くなった裸のタワー このタワーも1月後に撤去する。 今まで見慣れたアンテナがないタワーを見ると、一抹の寂しさを感じる。 多分、来月、タワー撤去が終われば、一層寂しく感じるだろう。 そのまま放置することができませんので、撤去を決心し良かった。 同じような思いの方がたくさんいらっしゃると思います。 今回作業して頂いたベテランの4名の皆さんの紹介 JH3GRO(購入いただいた方) JA3KVT JA3PCQ JF3OWJ (注1)我が家のアンテナ建設工事(16年前) (注2)何枚かの写真の斑点はレンズのカビです。 カメラは除湿箱に入れておくことが大切です。 |

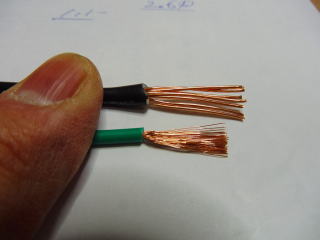

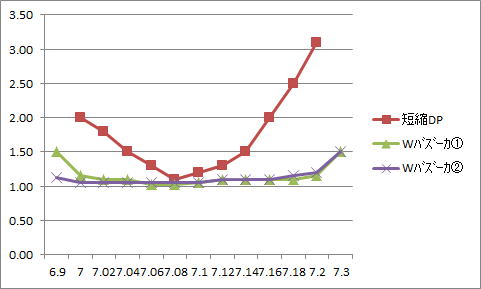

| 2013年5月15日、短縮ロータリーダイポールアンテナからダブルバズーカアンテナに替えて、送受信のゲイン(利得)が上がり、非常に帯域が広がりました。 このダブルバズーカアンテナは、軽々と7MHz全帯域(7.0~7.2MHz)をカバーでき、飛びも良くなり満足していました。 昨年の台風のダメージで 最近、ワイヤー昇降用ロープが切れて、片側が垂れ下がった状態になりました。 同軸ケーブル部は、3D2Vを使用していますので、ケーブルが切れる心配はまずありませんが、両端に3mほど接続する電線の被覆がヒビ割れしていました。  今回、フジクラ電線のアンテナ電線をネットで入手し取り替えました。 今回、フジクラ電線のアンテナ電線をネットで入手し取り替えました。写真の上の黒いコードがフジクラ電線で、芯線は硬銅線 0.8mmφ7本です。コード外径は4mmφと太いです。 ビニール被覆部は2層構造で、機械的強度や耐候性が良さそうです。 その分、値段は高いですが、しっかりしています。さすが、フジクラ電線の商品です。 今までは、家庭用平行ビニールコードを電線を引き裂いたものを使用していました。芯線が1.2mmφで、軟銅線0.1mmφ50本束ねたものでした。 これは引っ張れば伸びるし、耐候性も良くないものです。写真の下の線材。 さて、SWR特性は、以前のWバズーカと基本的には大きな変わりがありません。 両端の長さを調整して、下表のような特性になりました。 非常に広帯域な同調特性を示しています。

Wバズーカ①は2013年3月15日 Wバズーカ②は、今回、貼り直した新しいANTの特性 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なかなか出荷されず待ちぼうけを食っていましたが、1月末、出荷の連絡がいつもお世話になっている中野無線さんからありました。そして、すぐに商品が届きました。 昨年末に、先行予約していましたので、出荷と同時に届きました。  今まで使ってきたIC-910Dは、液晶表示部のバックライトが黄色で、数字は8セグメント表示方式で、液晶が劣化し、文字が薄く見え辛くなってきましたので、ちょうど良い機会かと思い、IC-9700と入れ替えました。 このIC-7300と、IC-9700の2台で、3.5MHzから1200MHzまで、フルバンド、フルモードでQRVできます。シンプルでコンパクトなシャックになりました。 IC-9700のツマミ、ボタン操作は、IC-7300と殆ど同じですので、IC-7300に慣れた人なら全く問題なくすぐIC-9700も操作できます。 パネルは両機種全く共用で、一部のファンクションの違いはありますが、ダイキャスト金型は共用してコストダウンを図っています。 液晶は同じサイズで、TFTカラー液晶の高精細度のものを両方とも使っています。 バック照明も白色LEDですので、まったく同じ色合いです。 IC-7610は、バック照明の色合いが、IC-7800系の暖色系にしていましたが、個人的には少々青みがかったIC-7300系の色合いの方がすっきりしてよいと思います。 (注)色合い(色温度)的には、蛍光灯で言えば、主観ですが、 IC-7800/7610は昼白色(5000K)ぐらい。少し暖色で電球色に近い。 IC-7300/9700は昼光色(6000K)ぐらい。少し青づいている。 IC-7300は、日本のメーカ製アマチュア無線機として初めてSDR方式を採用した特筆すべきリグで、受信部はアンテナの電波(入力信号)を帯域フィルター(BPF)を通した後、直接、ADコンバータ(ADC)でデジタル信号に変換し、FPGA内のDSPでデジタルフィルタ信号処理した後、各種の復調信号処理してDAコンバータ(DAC)でアナログ信号に戻し、低周波増幅して音声信号にするという方式です。 途中のデジタル信号を取り出し、周波数数字表示はもちろん、ウォーターフォール表示、スペアナ表示などいろんな表示がソフトウェア処理で行えます。 SDR方式は、内部のデジタル信号を使えば、各種の表示のためわざわざ、AD変換する必要がなく、表示の速度(応答性)や精度が大変良くなっています。 特に、IC-7300で素晴らしいのは、デジタル信号処理のデジタルフィルターのスカートの切れ具合です。従来のアナログフィルターでは不可能だった急峻な特性が得られますので、混信排除能力が非常に良いです。 送信部も同様にマイクや、キー入力をAD変換し、FPGAを通してデジタル変調を行い、DA変換して電力増幅してアンテナにつなぐことになります。 このIC-7300は中身は、最近のデジタルテレビの内部と同様にスカスカになっています。主要部品はFPGAとCPUであり、これがLSIという数センチ角の大きさで、すべての信号処理をしてしまいますので、従来のようなたくさんの部品が並んでいません。 部品が少なくなれば、不良になる割合も極端に少なくなりますし、LSIは高集積度化によりムーアの法則で値段が下がり、さらに性能が良くなりますので、ますます良いものが安く買えるというありがたい話です。しかも、省電力です。 送信部は電力増幅回路が従来のアナログ方式ですから、半導体化されていますが基本的には従来通りです。発熱しますので、放熱板やファンが付いています。 電源は、DC13.6V入力ですので、直流電源装置は別途必要になります。 以上、IC-7300のおさらいをしましたが、IC-9700もほとんど同様です。 VU周波数帯に適応できるADコンバータ(ADC)が入手できるようになり、初めてIC-9700が生まれたのですが、さすがに1200MHzに対応するADコンバータ(ADC)はまだ手に入らないようです。そこで、1200MHzだけは、従来の周波数変換回路を用い、330MHz付近に周波数をダウンコンバートしてからAD変換しています。 ここで疑問! スマホやガラケイは、900MHz帯や、1200MHz帯や、2400MHz帯を使っていますが、受信回路方式はどうしているのでしょう? SDRでやっているのでしょうか? 分かれば、次回にでも解説します。 SDR方式の導入によって、今後、半導体の進化とともに、まだまだリグは高性能化し、価格も安くなる可能性があります。メーカはトランシーバー(リグ)を造るノウハウが、回路設計や、コイル、コンデンサーの同調回路部品や、シャーシレイアウトなどのアナログ技術から、主にソフトウェア開発に主力を移すことになると思います。 その理由は使用するFPGAやCPUは半導体メーカから購入しますので、誰でも入手できます。問題はそのFPGAやCPUを動かすソフトウェアが肝になってくるからです。 ユーザの我々は、リグを操ることはできますが、リグの中身に手を出すことは、もう全くできなくなりました。従来は水晶フィルターをオプション部品として別途購入し、装着することで、帯域を狭くし選択度を改善するなどグレードアップができましたが、今のデジタル機器は全くそれができません。言い変えると、そういうオプションがなくても、十分満足できる性能が発揮させているということです。 また、メーカが製造後、販売中や販売後に、もし不具合を見つけた場合や、改良方法が見つかった場合などには、『ファームアップ』ということで、FPGAやCPUのソフトウェアを書き換えることで対応できます。 7300も何回か実施され、IC-9700もすでに1回のファームアップが発表されています。そこで、慣れない人はメーカにリグを送ることで対応してもらえますが有料です。 パソコンに慣れた人は、メーカーのホームページ(HP)からインターネット経由で、ファームアッププログラムをダウンロードして、SDカードにデータをメモリーし、それを機器のSDカード挿入口に入れ、ファームウェアを書き換えることで対応できます。 ファームウェアはデジタル商品のソフトウェア構造のベース部の重要なソフトですので、操作を間違えたり、途中で電源を切ったりすれば、リグが動作しなくなります。 その場合はメーカに頼んでソフトウェアの書き換えをしてもらうしか手がありません。もちろん有料になります。ただし、自分でやる場合は、取説に従ってやれば全く問題なく書き換えが完了できます。 パソコンのOSや、アプリのバージョンアップ(アップデート)と同様です。 ICOMはSDR方式の先頭に立っていますが、世界的にみればアマチュア無線メーカ以外でも、個人としてソフトウェアの開発力があれば、FPGAを使って受信機が作れる時代です。 現に、世界各国でSDR受信の音声をインターネットで公開し流しています。パソコンさえあれば、受信機とアンテナが不要な時代になったと言えます。 最近、7MHzの国内QSOが電離層の関係でうまく届かない日が続いています。 ハバロフスクにあるSDR受信局の信号をインターネットに流していますので、これを聞く方がよく聞こえることが多くなっています。 従来のラジオもSDRで受信するものが近々出回ると思います。 FM/AMポケットラジオとして超小型軽量、単三乾電池1個で長時間使えるものができると思います。なぜ、Panasonicが作らないのか不思議に思います。 デジタル技術の進化、インターネットの進化が従来のアマチュア無線の運用や、楽しみ方を変えつつあることは事実です。 “数ワットの出力の電波で世界と通信ができる” 時代です。素晴らしいことです。 先日、着陸に成功した『はやぶさ2号』は地球から5億3千万kmも離れている宇宙のかなたの小惑星『リュウグウ』を周回しています。電波は秒速30万kmも進みますが、地球から『リュウグウ』に届くのに30分近くかかるとてつもなく遠い距離です。 そういう宇宙のかなたから送られてくる極微弱な電波をパラボラアンテナで受信し、信号を解読することができるのです。これもデジタル通信技術のおかげです。 殆どノイズだけという雑音信号の中から欲しい信号だけを取り出すという考えられない通信技術です。ひと昔は、PCM(パルスコードモジュレーション)という呼び方で一括していましたが、今はさらに強力な信号補正・信号補間技術が開発され、信号対ノイズが無限大に近いような状態でも、解読ができるようになりました。 話がそれましたが、IC-7300と姉妹機IC-9700は当分の間は、アマチュア無線にとってベンチマークになるモデルだと思います。 |

| ICOMは、夏のハムフェアで、IC-9700という新製品U/Vトランシーバーを発表した。 このリグの目新しさは、何と言ってもIC-7300で大成功したSDR方式をUV機で採用したことである。 SDRはフロントエンドで受信電波を直接、AD変換し、その後のフィルター・復調・変調などの信号処理はすべてデジタル信号処理回路で行う。このデジタル信号処理に使用するLSIのスイッチング周波数(クロック周波数)に限界があり、従来はHFか精々50MHz程度までしか対応できなかった。 最新のLSIは、半導体技術の進化で、15ナノメートルなどの微細加工により、動作周波数が上がり、144Mや430MHzまでなら十分対応できるようになった。 1200MHzを直接、ダイレクトサンプリングしているかどうかはまだ分かりません。 ちなみに、パソコンに使っているCPUは、3GHzというような非常に高いクロック周波数を採用して、計算速度を上げている。 予定では年内の発売になりそうですが、これも未定です。 一部先行予約は受け付けているそうです。価格は未定。 デザインは下の写真のとおり。 IC-7300の横に置けば、コンパクトでFBなシャックが出来あがりそうです。 出力は、IC-910Dと同様のようです。 そろそろ、マイシャックのIC-910Dがくたびれてきたので、様子を見て入れ替えも検討したいと思います。  主な特徴 144/430MHz帯、1200MHz帯も標準装備するコンパクトなオールモード機 ・144/430/1200MHz帯で高速リアルタイムスペクトラムスコープ&ウォーターフォール 搭載 ・新設計のパワーアンプにより、高効率で安定した出力を実現 ・デュアルワッチ、MAINで送信・SUBで受信するフルデュプレクス運用に対応 ・タッチ操作の4.3インチ大型カラーTFT液晶ディスプレイ装備で抜群の使いやすさ ・D-STAR®対応でデジタル特有のクリアな音声、長距離通信が可能 ・サテライト通信も、タッチ操作とリアルタイムスペクトラムスコープで快適 ・ID-1以来のDD(Digital Data)モードに対応し、PCとの接続で128kbpsのデータ通信が可能 |

| すっかり若葉の季節になった。今日は最高気温が30度を越している。この季節に真夏日になる!これも地球温暖化現象の表れかもしれない。 日頃の散歩も、これからは午前中に済まさないと、この気温で外を歩くのは、少々しんどくなる。そう思って、今朝は9時頃に家を出て、7000歩ほど歩いてきた。 無線の話題としては、この数日、HFのハイバンドが開けてきた。50Mで北海道とつながったり、東北や北海道と28M、24M、21M、18Mと各バンドでつながったりしているので、いよいよ夏のシーズンが到来したかと喜んでいる。これからが楽しみだ! 7Mは相変わらず、早朝のコンディションが良くない日が続いているが、何とかつながる日も出てきた。毎週水曜日には、クラブ局(PanasonicOBの松愛会ハムクラブ)のOAMを7.115MHzで行っている。 冬場は全くダメな日が多く、九州各局の中継を頂き、何とか途切れずに続いている。  さて、表紙にも掲載したPanasonic創業100周年を知って頂くため、記念QSLカードを作成した。 さて、表紙にも掲載したPanasonic創業100周年を知って頂くため、記念QSLカードを作成した。JA3YEA、JA3YED、JA3YEEのPanasonic無線クラブが発行する。 なお、クラブの運用は、ポータブルでも運用し、3エリア以外でもQRVする。 カードは、Nationalブランド時代に皆様に可愛がっていただいた『N坊や』をモチーフとしてまとめた。 是非、たくさん交信して、カードをゲットして頂きたい。 リグのちょっとした話 現在使用中のリグは、IC-7300(100W) と、IC-910Dの2台で運用中。 ところで、冬場には7MHzや他のバンドが開けていなかったので、つい無線から遠さかっていた。最近になって、『今日はコンディションはどうかな?』とリグの電源を入れるようになった。そこで、IC-7300の時計表示の時刻が狂っているのに気付いた。 『クロックが壊れたかな?』と思い、ICOMサポートに電話してみた。 IC-7300はIC-7100などと同様に、メモリーバックアップコンデンサーを内蔵しているので、長期間、DC電源をOFFしておくと、充電電圧が下がり時計が狂うという。 ICOMサービスの話では、「2日間、DC電源はONで、IC-7300の電源SWはOFFで放置してみて下さい」と言うことだった。そういう状態ならクロックは正常に動作する。 しかし、DC電源をONしっぱなしは電気代もいるし、第一気持ちが悪いので、どうするか? 多分、クロックのバックアップ用のリチュウムイオン電池か、ニッケル水素電池か、ゴールドキャパシターを使っているのだろうが、短時間でフル充電するような回路にしてもらうとありがたい。 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (後日談) マイコンのクロックのバックアップ用コンデンサーが部品不良で、充電できない状態になっていた。 DC電源を供給しておけば、クロックは正常に働くが、DC電源を落とすとすぐにクロックが動作しなくなることが分かった。 ICOMサポートから充電用コンデンサー(と言っても、米粒より一回り小さなゴマ粒ぐらいの部品)を送ってもらい、IC-7300の筐体を開け、指示された場所の小さな部品を取り外し、送ってもらった部品にはんだ付けし交換。これは一苦労だった。 吹けば飛ぶ極く小さな部品なので老眼の目には、ボケた点にしか見えず拡大鏡を使いながら慎重にピンセットで挟んで取り外し、新しい部品を半田付けした。 その際に、プリント基板のパターンがこれまた極細の1mm程度の箔なので、半田の熱で浮き上がり箔切れしたが、何とか近くの太いラウンドを使い半田付けした。 幸い、超細い半田ごてを持っているので、ドキドキンしながらの作業を終わった。 これで、その後、クロックは正常動作をしている。 この部品の大きさは、1mm×2mm程度のチップコンデンサーだった。 このIC-7300に関わらず最近の電子機器は使っている部品が小さくなり、修理ができなくなっている。 チップ部品が導入された当時は3216という大きさで、3.2mm×1.6mmだった。 これなら目で見えるし、コンデンサーの容量なども表面に印刷ができた。 それが次第に小さくなり、最近は1005というもので、1.0mm×0.5mmのものを使っている。こうなると、ピンセットでも先を針のように尖らせたものでないと掴めない。 この小さなコンデンサーや抵抗やコイルやトランジスタなどを表面実装機という機械で1秒間に5個から10個近く基板に貼り付ける。 スマホや腕時計やカメラなどの携帯する小型電子機器はそういう部品でつくられている。だから故障すると修理ができずに交換することになる。 以上、後日談でした。 |

| 10月11日の記事として、『デジタル商品は価格破壊を起こす』という話題を書きました。これは、商品がデジタル化することで、従来の商品の価値vs価格を崩してしまうということです。言い換えると、高性能=高価格が成り立たなくなることです。 それはデジタル技術は、フォーマットによって性能が決まるという原則から生まれています。同じフォーマットで造った商品は性能が同じだ!ということです。 周辺回路や外観の造りのよし悪しで、価格差を出すことはできますが、基本性能に大きな変わりがありません。これがデジタル商品の最大の特徴であり、ユーザにとっては非常に魅力のあるものです。 端的な例は腕時計です。高級機械式腕時計に上限価格はありません。 1個、数千円の安い物から数十万円以上するものまでたくさんあります。中には数千万円と言うものもあります。そういう超高価格品は、メーカが年間、数個しか造れないような手が込んだ彫刻など実用品からかけ離れた商品です。この装飾的な機械式時計は別として、実用品の機械式時計の最高級品はローレックスなど有名ブランドがありますが、50万円以上します。このクラスになると、一日の時刻の狂いは数秒以下なりますが、月差で見ますと分単位になります。 デジタル腕時計は、数千円の安い物でも、月差15秒と言うのが普通です。この誤差は数万円のデジタル時計も同じ誤差です。値段に殆ど関係なく誤差は同じです。 時計と言う商品の一番の役割は、時刻を正確に知ることです。数千円~数万円、数十万円でも、その精度や機能に大きな差はありません。 デジタル方式は、機能vs価格という関係が非直線になったのです。 そこで、アマチュア無線の世界のトランシーバ(リグ)に話を戻します。 ICOMさんが先頭を切って、従来のアナログ方式のスーパヘテロダイン方式の一部回路にデジタル回路を組み込んだ車のハイブリッド車のようなリグを以前から作っていました。これは基本回路がアナログでしたので、従来の商品ジャンルに入るものです。 その代表はIC-756シリーズ、IC-7800、IC-7700、IC-7600などです。 これらは素晴らしい商品として、非常に人気がある商品です。 そこに、新しいSDRと言うデジタル方式のリグが登場しました。これがIC-7300。 IC-7300は、IC-7600(IC-756PROⅢの後継機)を超える高性能機でありながら、何と値段が約1/3の139,800円で販売されました。これは衝撃の価格でした。 今まで398,000円だったIC-7600より上回る内容で、139800円です。 これこそがアナログ商品がデジタル化されたことによる価格破壊の現実です。 デジタル化により、回路がコイル・コンデンサー・抵抗器やIC・トランジスタの塊から解き放たれて、LSIと、プログラミングのソフトウェアの世界に代わります。 LSIは最近出回っていますFPGA(field-programable gate array)と呼ばれている自在にデジタル回路が組み立てられる部品です。『組み立てられる』という意味は、『プログラムにより回路構成が自由自在にできる』という意味です。 FPGAというLSIはプログラムで中身の動作を組み立てて動作を決めることができる部品です。具体的には、増幅やフィルターや復調や変調や表示や入出力操作など自由に扱えるものです。 従来のようにいろんなコイルやコンデンサーやトランジスタや抵抗器などの部品を組み合わせて回路設計し、半田ごてを持って部品を取り付けて回路を完成し、調整や確認をするという設計作業から解放されます。 デジタル時代の設計は、FPGAに信号を入れ、その中の回路(ゲートアレイ)をどう組み合わせ、目標の働きや性能を引き出すかと言うプログラミング作業になります。 これらの作業は、パソコンを相手にシュミレーションしながら検討できます。 そういうFPGAが主体のデジタルトランシーバがIC-7300です。中身はガラガラのになります。 50インチの大画面テレビの回路基板はA4サイズぐらいの大きさに収まっています。従来のテレビは大きな基盤にたくさんの部品が一杯詰まっていました。今はスカスカの状態に代わりました。同じ現象がアマチュア無線のリグにも入ってきたのです。 そこで、高価だったトランシーバは従来商品の1/3の価格が目途として考えればいいと思います。少なくても1/2以下で買えるようになります。 その根拠に少し触れてみます。 比較表

IC-7851とIC-7700はフラグシップモデルですから、価格付けはメーカの戦略が大きく反映されるので、まっとうな比較ができません。これは度外視。 注目はIC-7300とIC-7600です。 同じ出力100Wで、チューナは1個です。その差額は、比率で1/2.85、言い換えると、IC-7300はIC-7600の35%で売られていることになります。 箱は中型から小型にサイズダウン、液晶表示板も小さくなっていますが、逆に表示の精細度は上がっています。基本的な部分、出力は同じ100W、チューナも同じ1個。 性能が良くなり、価格は約1/3になる、これがデジタルの怖さと言うか事実です。 メーカとしてもICOMさんが、このIC-7300の価格で損をして売っている訳ではありません。だから衝撃的商品になりました。 では、今回の新製品IC-7610はどうでしょう? この商品の位置づけは、明らかにIC-7600の後継機です。 価格は3万円値下げしています。そしてチューナを2個搭載したデュアルチューナ。 出力はおなじ100Wです、サイズも全く同じです。 新製品IC-7610とIC-7300を比較してみますと、IC-7300を2台買ったとして、279,600円です。チューナ2台、出力は100W+100Wですから、チューナの性能はIC-7610がIC-7300のSDRの改良を施している分はコストが高くなったとしても、IC-7610は少し高値付しているように思います。 IC-7610は、本来なら高くても298,000円で十分売れたと思います。それをIC-7600との兼ね合いで、この価格になったのでしょう。その分は、お店への仕切りを下げて、利幅が十分取れるように配慮されていると思います。 アマチュア無線家が増えない中で、お店の経営の維持はメーカにとっても重要な要件ですから、そういう配慮も大切です。 2017年10月11日の記事にも書きましたように、下記の商品の発売を期待しています。仮にIC-7500ということにしましょう。この要望は沢山あるはずです。 IC-7500のスペック(内容)は? ①出力は200W ②チューナは1個;IC-7610のチューナ、シングルチューナでよい ③サイズは中型 ;IC-7610と筐体は共用でよい ④液晶表示板はIC-7610と共用でよい。照明色はIC-7300同じでよい、 ⑤値段は25万円万円前後 IC-7500(上記)の内容はリーズナブルなものです。 何故ならば、IC-7700が69,8000円ですから、そのデジタル化による価格ダウンを IC-7600からIC-7300への同じ比率で適用すれば、 698000×0.35=244,300 上の要望価格の⑤の25万円は妥当な値段ですね。 IC-7500は全くの新製品ではなく、従来の商品のマイナーチェンジで十分商品化できますから、開発費も余りかからないでしょう。 ということで、納得価格25万円で出せば、IC-7300同様、ベストセラーになること間違いなしです。。 ICOMさん、宜しくです。 |

| 本格的なデジタルトランシーバIC-7300が発売され、価格の安さと、他を圧倒する性能の高さで大ヒットしました。139,800円と言う破格の値付けでびっくりしました。 それまで、IC-756PROⅡからIC-7800を使ってきました。 IC-7800はICOMさんのトップエンドで、フラグシップモデルであり、価格を度外視し、最高性能を追求した商品で、IC-756PROⅡと聞き比べて、そのノイズレベルの低さ、分離の良さなどあらゆる面で圧倒した静かな受信機でした。この商品は価格の価値があると思い、満足度が高く10年間使ってきました。 シャック机は子供の学習机のお古をもらって使っていたので、IC-7800の前面パネルや奥行きが大きくて、ドーンと机の上を占有してしまっていました。 IC-7300がデジタル方式(SDR)として発売されることを知り、安いリグなので試しに買ってみました。非常にコンパクトで机の上が広くなり、気にいりました。 一方、IC-7800に10年間、親しんできましたので、果たしてデジタル機IC-7300はどうかな?という疑問と興味を持って、2台並べて使ってみました。 何と、IC-7300はIC-7800と比べ、受信性能に遜色を感じませんでした。 IC-7800はダブルチューナであり、出力は200Wですから、機能、性能とも申し分なく、全く問題はありません。IC-7300は何とIC-7800の1/7の価格です。 アンテナスイッチを切り替えて、バンド、モード、フィルタ、NB、NRや音量を同じに設定して、比較してみました。 わざと、QRMのある周波数で受信して、ツインPBTフィルターの効き具合等切れ味を調べましたところ、IC-7300の方がむしろ隣接妨害排除能力が高いと感じました。 これは凄い!! IC-7800は10年あまり使いました。 このリグは、IC-7800の初期のものですが、ルーフィングフィルターがついているものでした。 自分で、何回かファームアップも行い、最新バージョンで使いました。 一度、メインダイヤルの軸が焼き付いて回らなくなるという、大変珍しいとんでもないトラブルが起きて、ICOMさんにお願いして無償で交換してもらいました。フラグシップ機でダイヤルシャフトの焼き付きは通常考えられないトラブルだとICOMさんに相当きつくお願いしました。 10年間使って、トラブルはこれだけで、後は全く問題なしでした。 デザイン、機能、性能とも満足のゆくものでした。 さて、比較テストの状況ですが、IC-7300とIC-7800を横に並べて、両方に電源を入れると、IC-7800は液晶ディスプレイのバックライトが蛍光管なので、少し遅れて点灯し、10年間の使用で劣化したのか少し暗くなり、黄色っぽい感じの照明になっていました。これに慣れていたので気にならなかったのですが、IC-7300と比べると、IC-7300のディスプレイは非常に明るく、青白っぽい色温度で清潔な感じがしました。この明るさで輝度調整ボリュームは半分、5目盛でした。これでも明るすぎと言う感じです。 IC-7300はバックライトにLEDを使っていますので、劣化もなく長く使えるでしょう。 (注)最近のノートパソコンや、液晶モニターのバックライトは全てLEDに代わりました。 そして、色温度は青白っぽい感じで、蛍光灯なら昼光色という感じ。 これに比べて、IC-7800は蛍光灯の白色と電球色の中間ぐらいの感じかな!。 出力は200Wと100Wの差がありますが、実使用ではあまり交信に不都合がなく、大きな差がないことをIC-7800の出力を100Wに下げて、各局にレポートしてもらいました。その結果、IC-7800を手放すことに決めました。 既に後継機IC-7850、その後の改良モデルIC-7851が発売されていましたので、ヤフオクで処分しました。リグそのものは大変良くできた機械だったと思います。 その後、HFと50MHzはIC-73000、144Mから1200MまではIC-910DというコンパクトなICOMラインアップのリグで運用してきました。 さて、IC-7610が発売されるというニュースをどこからともなく知りました。 完全ダブルチューナ搭載、IC-7300を徹底的に改善したSDR(デジタル)第2弾と言うことで、大きさは、IC-756PROⅡと同じ。パネルが大きくなったので、ディスプレイも大きくなり、バンドスコープやウォータフォールの表示能力はさらに改善されました。 技術的に難しいのですが、RMDRは110gBとか。どういう能力なのかよく分かりませんが、近接妨害排除能力が高いようです。 パネルが大きくなったので、バンド切替はタッチディスプレイとボタンでできます。 出力は100Wと言うことでした。 IC-7300を使っていて、老齢の目にはディスプレイが小さ過ぎます。これを何とかモニターにつなげないかと、RS-BA1を買い、ノートパソコンの画面を見ていたのですが、ハムログ用のノートパソコンと、別にバンドスコープ用のノートパソコンを立ち上げるのが実に惑わしい。 IC-7300の後部端子に外部ディスプレイ端子(DVI端子)があれば、これで良しなのですが、ICOMさんはなかなか対応してくれない。 そんなもやもやの中で、IC-7610が発表され、後面板にDVI端子付だと言うことに 惚れこんだ次第。特設サイトがネットに発表されて、詳細内容が分かったが、発売がドンドン延期された。 いつも世話になっているお店に頼んで予約注文を入れたが、発売日が分からないという事。しかし思い切って代金を事前に支払って発売を待つことにした。 関西ハムフェアで発売されると思っていたが、それも延期。東京のハムフェアでは大々的にデモをしていたが発売は未定。こんなに発売が延ることは何か技術的な問題があるのかな?と疑いたくなるほどだった。 やっと9月30日に出荷されたということで、一号機?かどうか分からないが、和歌山ICOM工場から宅急便で届いた。早速、開梱して本体を取り出して、電源を入れた。 その途端にびっくりした。液晶画面が黄色っぽい感じがする。IC-7300と比べると明らかに、明るさも物足りない。 発表のとおり、バンドスコープの表示の速さは抜群で、ディスプレイが一回り大きいので表示は大変見やすい。 後面板のDVI端子にプラグを差し込み、外部モニターにつないでみた。このモニターは21インチなので結構迫力がある。 表示の色温度は、モニター側の問題なので、IC-7300とほとんど同じ青白い感じですっきりしている。IC-7610の表示は少し暗めで黄色っぽい仕上げになっている。 なぜこんな色にしたのか非常に気になったので、ICOMに電話した。「特別意識したわけではないが、従来の流れで」と言うことだった。 小生はIC-7600に触れたことがないので、そのディスプレイの色がどうなのか知らない。IC-7800の液晶の色も、IC-7610のようだったような気がする。 そうすると、ICOMさんは、高級機種?は落ち着いたバックライトの色を狙っているのかもしれないが、個人的には古臭い感じがする。 2台並べて、以前にIC-7800とIC-7300の聞き比べをしたのと同様に、アンテナスイッチで切り替えて、本体のフィルターなどの設定は同じにして聞き比べてみた。 何と驚いたことに、IC-7300の方がノイズレベルが低い感じがする。これはあくまで聴感上の差であり、測定器でSN比を測ったわけではない。 しかし、以前、IC-7800とIC-756PROⅡを聞き比べた時は度肝を抜かれたほど、IC-7800は静かだった。これがダブルスーパとトリプルスーパの差なのかなと勝手に考えながら、IC-7800のSNの良さに驚いた。 そういう感激はIC-7610はIC-7300に対し感じなかった。逆のように感じた。 その他のボタンのレイアウト、機能などの設定はIC-7300を踏襲していて、さらに使いやすくなっているので、この辺はこなれてきたなと言う感じがした。 そこで、IC-7300;139,800円⇒デジタル機SDR IC-7610;368,000円⇒デジタル機SDR IC-7600;398,000円⇒アナログ機ハイブリッド? IC-7800;1,000,000円(IC-7851;1,050,000円)⇒アナログ、ハイブリッド? この価格を見ると、デジタルSDR機は値段がぐんと安くなっている。 IC-7300がその良い例で、従来感覚では破格の値段だ。でもこれでICOMさんは十分儲かっている。デジタルはそういうもの。 IC-7610の36,8000円はIC-7600に比べて3万円安く値付けしていて、なおかつダブルチューナ搭載だ。随分お買い得と言う感じがするが、ICOMさんはIC-7300より大幅に儲けているはず。IC-7300に比べると少々高い感じがする。 アナログと違いデジタル機器は調整など工場の作業工数が極端に減る。FPGAをはじめとするLSI、CPUとソフトウェアで決まる。ソフトウェアはファームアップで不都合があれば修正が可能。アナログの場合はユーザがいじって修正することなどとんでもない。 IC-7610はIC-7300をベースに液晶ディスプレイを大きくした。外部モニター端子を付けた。デジタルセレクターを付加した。ダブルチューナにした。その他諸々のグレードアップや改良を行った。と言うことだろう。 しかし、中身はFPGA、CPUが中心で、基本的にはソフトウェアの世界。 デジタルの場合は、何ビットで動作させるか、サンプリング周波数はいくらか、システムのクロック周波数はいくらかで性能が決まる。一度フォーマットを決めれば、性能は大きく変わらない。機能の追加はソフトウェアで何なりと対応できる。 要はSDRデジタル機では、基本性能はデジタル動作のフォーマットを変えない限り、基本的には性能は同じになる。言い換えると安くても性能に大きな差がない。 アナログ機は部品のグレードや、使用部品点数や調整などで性能が変わる。 たとえば、CDプレーヤの例で見れば、3,000円のポータブルCDプレーヤと、5万円のコンポタイプのCDプレーヤのスペック(再生周波数、歪率、SNなど)の差は殆どない。 CDは量子化;16ビット、サンプリング周波数;48kHzと定められているので、このフォーマットである以上、性能差が出ないことになる。 ただ、オーディオの聴感は右脳の世界なので、『高級CDプレーヤはいい音がする』ということになっている。これを否定すればオーディオのロマンを無くしてしまう。 そういうことで、待ちに待ったIC-7610を使ってみて感じたことは、機能的には大変使いやすくなっていると思った。しかし、宣伝文句の割に実用差が感じなかった。 後は、ユーザがどう感じて買うか、使うかだ。大変評判は良い。 さて、小生が本当に欲しいリグは?

今後、ICOMさんは頭を悩ますことになるだろう。 値段と性能が直線的に変化するアナログ時代は商品企画が立てやすかった。 デジタル商品になると、直線が右肩上がりではなく、水平に近くなる。 何で価格差を付けるのかが悩ましいところ。 しかし、アマチュア無線の世界にデジタルが登場! 楽しみだ! |

自宅とアンテナと、シャック IIC-7800から、IC-7300に入れ替えた。 机の上が広々となった。 パソコンもレッツノートに変更。 コンパクトなシャック |

大阪府民の森の「星のブランコ」夏景色 展望台からの景色 緑豊かな自然が残っている。 ハイキングコース。 |

大阪府民の森の「星のブランコ」秋景色 紅葉とススキがきれい。 クヌギや落葉樹が多く、きれいに紅葉する。 右下に、ススキの穂が映っている。 |

| 7月16日(土)、17日(日)の二日間にわたり、石橋市民会館で、恒例の関ハムが開催されました。 今年は、16日が晴天に恵まれましたが、17日は朝、豪雨でグラウンドが水浸しになり、屋外の露店は大変な目にあいました。9時過ぎには小降りになり、10時頃には雨が上がり、その後は天気が回復し、グラウンドも乾き、露店も何とか商売になったと思います。 今年の感想は、『ハム人口が増えたのではないか』と感じるぐらい、人出が多かったように思います。特に、土曜日、オープニングセレモニーの玄関先は人で埋め尽くされました。 総務省通信局長、池田市市長、池田市文化教育部長、アマチュア無線工業会会ICOM社長、JARL会長、JARL役員各位が参加され、開会の挨拶の後、テープカットで開会されました。 アマチュア無線人口が若干増えたと言っても、高齢化は進んでいると感じますが、今年は小学生が多かったように思いました。 子供たちが電気に興味を持ってくれることで、将来の日本を背負って立つ人材が育つ一助になればいいなと思います。 Panasonic松愛会ハムクラブは、本年もブースを設置しました。 今年のテーマは、『懐かしの真空管のいろいろ』と『50MHz手作り送受信機』『子供たちのためのお遊び遊具』などでした。 いろんな真空管は、西村OMに手持ちのモノを出品して頂きました。当時リグを自作された方々にとっては、真空管は忘れられない愛着があり、来場者は真空管を眺めて、いろんな過去の記憶をよみがえらせて話し合っていました。 3階のイベント会場では、子供たちのための工作教室が開催され、SARCは、田辺OMの考案された『電磁石とおもしろ実験』ということで、鉄ボルトにコイルを巻き、電磁石を作り、その性質を確認してから、磁気誘導で音楽を聞くと言う実験で、楽しんでもらいました。 そのほか、『ラジオの製作』や、『カップロボット』や、『メカ虫工作』など、各クラブで、いろいろと工作教室を開き、親子連れに楽しんで頂きました。 子供の頃のそうした刺激が頭に残っていることが、大人になって理系に興味を持ってもらうことにつながると期待しています。その他、廊下にはたくさんのショップ(出店)が出展し、ガラクタや部品などが所狭しと並んでいました。 メーカ展示会場は、ICOM、YAESU、KENWOODの3大メーカが出展し、その他の中小メーカも展示し、ハムショップも展示即売していました。 中でも、ICOM IC-7300は当日も良く売れたようです。このリグは大ヒット中の商品です。12万円以下で、この性能の商品が手に入るので、現役卒業したリタイヤ組の方でハムに復帰する方にとって、手軽に買える価格帯です。性能は折り紙つきですので、売れて当然という商品です。 もう一つのヒット商品は、YAESUのFT-991があります。こちらは、HFから144、430MHzまでQRVできますので、移動運用する際はとてもFBなリグです。この二つが最近の量販モデルになっているようです。 8月20日・21日は、東京ビックサイトでハムフェアが開催されます。 こちらは、関ハムに比べて4倍ほど規模が大きいフェアです。 今年は、何か新しいモデルの発表があるかもしれませんので、ちょうど、東京出張とタイミングが合いそうなので、立ち寄る予定です。 見学できれば、その報告をしたいと思います。 関ハムの状況を写真で紹介します。 |

|

| オープニングセレモニー 各関係者の面々 |

|

| テープカットで開会宣言 |

|

| ロビー内は人手で大混雑 |

|

| SARCのブース、留守番はJA3KIO |

|

| 子供ための電磁石工作(新聞紙は机の傷防止のため) |

|

| 手取り、手取りで教えるJA3JF |

|

| コイルの巻き方を教えるJR3IAL |

|

| 作った電磁石で音楽を聴く、JA3FVTとJA3DOE |

|

| こちらは奈良支部のメカ虫工作教室 JA3GWE |

|

| クヌギの枝に留ったメカ虫のいろいろ |

|

| 16日は晴天、グランドの露店で買い物するハム |

|

| 関ハム特別記念局 8J3XXIを運用参加するハム |

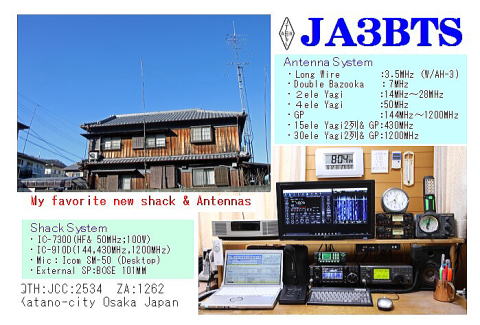

| 現在、QRVできる周波数は、3.5MHzから1200MHzまで切れ目なく出られるようにしている。 3.5MHzはロングワイヤー、7MHzはダブルバズーカ、14MHz~28MHzは2エレメント八木、50MHzは4エレメント八木、144MHzはGP、430MHzは15エレメント八木とGP、1200MHzは34エレメント八木とGPという構成になっています。14MHz以上はタワーに付けています。3.5MHzと7MHzはポールに付けています。 それぞれのアンテナからシャックに入ってくる同軸ケーブルの接続を切り替える同軸切替機を使っていますが、3.5Mと7Mと、HFのハイバンドと50MHzの同軸が4本あります。 今まで使っていたIC-7800は後面端子盤にアンテナ入力端子が4個ありましたので、それぞれのアンテナを端子に接続すれば良かったのですが、IC-7300はアンテナ端子が一つしかありません。 それで、2回路の同軸切替機を2個並べて、リグ側を送信・受信周波数に合わせて同軸ケーブルを外し、取り付けるという面倒なことをしていました。 4回路の同軸切替機を購入すればいいのですが、これは特殊な部品で、新品なら15,000円程度と高価なものになります。(HF、50MHz帯用) そこで、秋葉原に出かけた際、ロータリースイッチを買って帰りましたので、写真のような4回路アンテナ切替機を自作しました。 気になっていたSWRは50MHz帯まで、1.0で全く問題なしでした。 144MHzでも、一応使えることが分かりましたので、内容をレポートします。下の写真を参考にしてください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ケースは100円ショップで手に入れたブリキ(鉄)製の小物入れ。 サイズは、12.5×8.5×3.0 鉄板は薄いので、ドリルで簡単に穴あけができる。10mmまでの穴を空けて、後はリーマで穴を大きくする。中心にロータリースイッチの穴を空ける。 それに、写真のように同軸ケーブルM端子を5個と、ロータリースイッチ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 箱の内部の様子 ロータリースイッチから放射状に、同軸端子を付ける。 こうすれば、各端子の条件が均等になる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

念のため、各周波数のSWRを測定する。

市販スイッチ(ダイワ CS-401)は中古品で8,000円程度。 今は、もう手に入らない?製造中止か?  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これは今まで使っていたアンテナ同軸切替機。 左から、 ・1200MH用、GPと八木アンテナの切り替え ・430MHz用、GPと八木アンテナの切り替え ・144MHz用、GPのみなので直結 ・50MHzとHFハイバンド切替 ・7MHzと3.5MHz切替 この右の2つを一個にまとめた。それが下の写真、 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ロータリースイッチを回すことで、3.5MHz~50MHzまで、即、QRVできる。 性能的な問題は全くない。フェライトコアが3個着いている同軸がリグ側。 次の課題は? このブリキ箱はあまりにひ弱い。鉄板が薄い。 そこで、このサイズのしっかりしたアルミ箱を入手し、ケースだけ作り変える予定。このままでも特に問題はないが・・・・・。 日本橋のデジットに、適当な分厚いアルミの箱があった。約1500円? |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| トップページのシャックと、アンテナ(家の全貌)の写真を入れ替えました。シャック内のトランシーバをIC-7800からIC-7300に無線設備変更しました。それに合わせて写真も入れ替えましたのでご覧ください。 IC-7800はICOMの最高級機種で、性能的には全く問題がなく大変すばらしかったのですが、重量が25kgもあり、サイズが大きく机の上を占領しますので、この際、思い切って設備のダウンサイジングを行いました。 タイミングよく、ICOMから小さくて素晴らしいリグ(IC-7300)が発売されましたので、決心しました。その違いは下の2枚の写真を見れば分かると思います。上の写真が、新しくなったシャック。下が今までのシャック。 これに伴い、無線局免許状は200Wから100Wに変更しました。 IC-7300は、アマチュア無線用トランシーバーでは、国内初のSDR方式を採用した全く新しいデジタル無線機で、アンテナから入る電波を帯域フィルターを通した後、直接、AD(アナログ→デジタル)変換し、FPGAという半導体でいろんな処理し、さらにDSPという半導体で処理した後、DA(デジタル→アナログ)変換して、元のアナログ信号に変えるという構成です。 今までも、IF(中間周波数信号)以降の信号のデジタル処理は採用されていましたが、今回はアンテナ入力周波数を直接、デジタル信号に変えるという荒業?で処理しますので、いろんなメリットがあります。それは? ①回路が、LSI(半導体集積回路)で構成できる。 ②デジタル処理により強力な信号処理が可能である。 ③半導体化により、部品点数が極端に少なくて済む。 ④製造工程で調整などの作業工数が少なくなる。 ⑤液晶表示の高精細度化や、速度が速くできる。 ⑥商品の軽量化、小型化が可能。 ⑦結果として、コストが安くでき、高性能化が可能である。 IC-7300の価格は、139800円という低価格であるが、その性能は従来の商品の50万円ぐらいに匹敵するように感じる。(個人の感想です) ケイタイやスマホに代表されるように、デジタル技術は限りなく進化している中で、アマチュア無線の世界は今までアナログ技術をかたくなに守ってきたが、やっとICOMさんが腰を上げた。 これから、各社がIC-7300をターゲットに開発を進めるだろう。メーカとしては、デジタルの世界に足を踏み込むと、値段が下がり、儲けが少なくなり、経営が厳しくなるはず。だからあまりやりたくない技術だろうが、世界中では、すでに小さなメーカが手を染めてきているので、手を出さざるを得ないという状況になったと思われる。 ユーザにとっては、デジタル化による高性能化と低価格化は有難いこと。 |

| トランシーバー | ICOM | HF+50M (100W) | IC-7300 |

| トランシーバー | ICOM | V・U帯(50W+10W) | IC-910D |

| レシーバー | AOR | ALL Band | AR-8600 |

| ノートパソコン | Panasonic | ログデータ管理 | CF-N9 |

| モニタースピーカ | BOSE | 外部モニター用 | 101 3個 |

| アンテナシステム | 自作 アルミポール 10m High |

3.5MHz | ロングワイヤ + AH-3 |

| 7MHz | ダブルバズーカ | ||

| CQタワー 15m High |

14~28MHz | 2エレメント八木 MiniMulti HX52A |

|

| 50MHz | 4エレメント八木 Minimulti HB06DXC |

||

| 144MHz | GP:Diamond X5000 | ||

| 430MHz | 13エレメント八木 GP:Diamond X5000 |

||

| 1200MHz | 30エレメント八木 X1230 GP:Diamond X5000 |

|

| メインリグ | ICOM | HF+50MHz | IC-7800 |

| サブリグ | ICOM | HF+50MHz | IC-756PROⅡ |

| リグ | ICOM | V・U帯 | IC-910D |

| Receiver | AOR | ALL Band | AR-8600 |

| ノートパソコン | Panasonic | Logデータ管理 | CF-N9 |

| Antenna System | AlumiPole 10mHigh |

3.5MHz帯 | Long Wire |

| 7MHz | Wバズーカ | ||

| Tower 14mHigh |

14~28MHz | 2エレメント八木 | |

| 50MHz | 4エレメント八木 | ||

| 144MHz | GP | ||

| 430MHz | 13エレメント八木+GP | ||

| 1200MHz | 34エレメント八木+GP |

| 今までの机を90度配置換えしました。これが大正解で、部屋の広さが倍になったような空間が生まれた。自分でも驚きです。 この部屋は4畳半ぐらいの超狭い部屋で、“押し込められている”という感じでしたが、無線機を置いている机を90度置き換えますと、何とゆったりとした空間が生まれました。 以前のシャックのレイアウトはこちらです。 部屋の見た目もすっきりとして、すべてが良くなった印象です。 今までは、大人一人(自分だけ)しか入れないような狭さで窮屈でしたが、これで大人が二人机に向かって座れます。 無線機用の机の写真をアップします。その左横に、デスクトップパソコン用の事務机を置いています。十分な広さがある場合は、どこに何を置こうが問題はありませんが、狭い部屋の場合には、机のレイアウト次第で、こんなにも変わるのかと改めて実感しました。 |

|

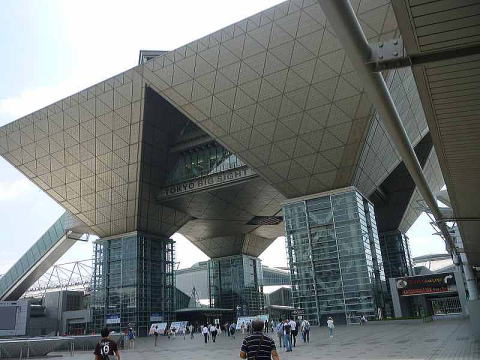

8月22日は、東京に一泊して、約10年ぶりにハムフェア2015を見てきました。 朝の会場入り口はごった返し状態で、何重にも人の輪ができていました。

|

|

左はビッグサイトの入り口付近の巨大なモニュメント 右は、ハムフェアの看板 |

入場口でごった返す |

|

|

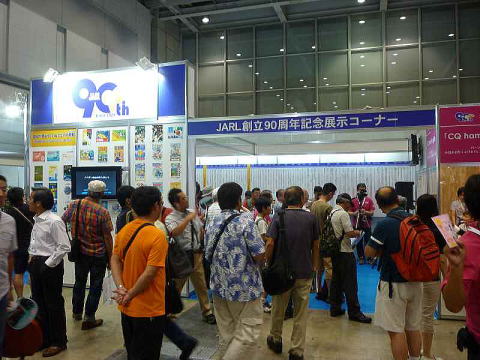

左はJARL90周年記念展示コーナ 右はサテライト |

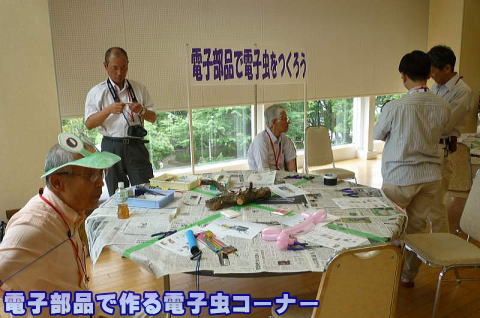

子供たちのための工作教室コーナ、すぐに予定者数オーバした。 |

費用は500円、これが目安か? |

|

ハム世界を一歩リードするか? ICOMブース フラグシップ機:IC-7851が並んでいた |

|

左はYAESUコーナ フラグシップ機:9000番シリーズが並んでいた。 |

|

左はKENWOOD、ディスプレイに活路を見出すか? 右はDIAMONDアンテナ、新製品垂直アンテナ 下はコメット社 |

QSLカード印刷のオノウエ:壁面一面のQSLカードで埋め尽くし |

|

|

左はGHQキーの展示・販売、結構なCW人気 右は、中古販売の東名電子(㈱) |

|

左:ドイツアマチュア無線連盟も参加 右:アルインコのブース |

|

FEDPクラブの松浦氏(JA4DND)とスイス人 |

|

各クラブのブースの一例 |

FM放送特設スタジオからオンエアー中 |

会場内を歩き回る目立ちたがりの中国人 |

| 場所を変えて、アイボール | |

|

Panasonicセンター(有明)の建家 左はアイボール参加者全員写真 (JE2RZS:進藤さんが居ない) |

| 今日は『海の日』で休日です。 関西地方も梅雨明け宣言が出て、今日は朝から晴天大変暑い一日になりました。 25日が大阪天満宮の天神祭ですから、暑いはずです。 この時期に、恒例の関西ハムフェアが開かれます。7月19日、20日の土日にいつのも石橋市民会館で開催されました。初日が5000人、2日目が4000人と言う盛況で、若者は少ないですが団塊の世代が定年を迎え、『昔取った杵柄』のアマチュア無線に老後の楽しみとして再開する人が多いようです。 実は小生もその一人だったのですが、再開してすでに12年が経ち、あっという間の出来事になりました。 アマチュア無線は、無線従事者免許と言う国家資格が必要ですが、依然やった人は資格を保有している人がほとんどですから、後は無線設備をそろえることになります。 電波を出すためには、無線設備として、アンテナ(空中線)と、無線機が要ります。 それを、総務省に申請して、無線局免許証(許可)を受けなければ、不法無線局として罰せられます。少し厄介な手続きですが、特に難しいということはありません。 無線局を受理されますと、コールサインがもらえます。これは無線局を識別するための符号で、世界でただ一つの自分のものです。 小生は、昔もらったコールサイン『JA3BTS』を使っています。 NHKは放送局ですから、同じようにコールサインがあります。ラジオを聞いていると、時報の前に時々、JOBKというアナウンスがあります。JOBKはNHK大阪放送局のコールサインです。NHK東京はJOAKとなります。 アマチュア無線局は、JA3**となりますが、局数が増えてきて、**の二文字がZZまで発行しますと、次はJA3AAAから始まります。JAがいっぱいになると、JRとか、JQとかJSと言うように絶対にだぶらないようなコールサインが発行されるようになっています。 さらに、地域によって、関東地区はJA1***と言うように1エリアと呼んでいます。関西地方は3エリアです。数字を聞けばどこから電波を出しているのかが分かります。 余談が長くなりましたが、今年の関西ハムフェアは昨年度より人出が多かったように感じました。また小学生を連れてこられた親御さんが結構多くて、子供たちのための理科、科学実験をいろいろと趣向を凝らして、イベントとして行いました。 ともすれば、最近の子供は理科離れ、理科に興味を持たない子が多いと言われますが、これは教育環境や、家庭環境に大いに起因するのではないかと思います。 日本は工業立国ですので、最近はサービス業が増えましたが、国内のサービス業は便利で豊かな感じを受けますが、サービス業だけが栄えても付加価値を生まない仕事ですから、お金儲けはできても、誰かが付加価値を生み続ける仕事をしっかりしなければ、国は成り立ちません。 そのためには科学技術の力を一層高めて、世界中に発信できる日本であり続けなければ、日本の未来はないと思います。 子供たちは工作教室で目を輝かして取り組んでいました。この子供たちに大いに期待したいです。 関ハム会場の写真をアップしますので、ご覧ください。 |

|

|

| SARC,PARC合同ブース、 バックに各局のアンテナの紹介写真を掲示した |

|

|

| 子供たちのための電子実験コーナー(3Fホールにて) |

|

|

|

|

|

|

| 出店、ジャンク市、100円ショップまがいの店いろいろ びっくりしたのは、430M,144M2バンドFMハンドトランシーバが、3000円 |

|

|

|

| メーカのブース展示 液晶ディスプレイでバンドスコープを見せている |

|

|

|

| 和歌山のアンテナメーカ、ミニマルチ HB9CVタイプに強みを発揮して、材料もしっかりしている。 |

|

| 太陽の黒点が見られない、サイクル11も空振り状態で、この状態が続くと地球は冷えると言われる。産経新聞記事の転載。 太陽元気なし 寒冷化予兆 11年周期の磁場転換起きず、黒点も最少 2013.11.18 07:29 (1/2ページ)[宇宙] 太陽に異変が起きている。 今年は太陽の活動が強くなったり弱くなったりする11年周期の中で、活動がピークになる年(極大期)に当たり、通常なら、太陽の北極と南極の磁場が入れ替わる「極域磁場転換」が起きるはずなのだが、いまだに起きていない。 さらに、活動ピーク年には増えるはずの“太陽の元気のバロメーター”とされる「黒点」も今年は異常に少ない。今後、太陽は活動の低調期に入り、併せて地球も寒冷化すると指摘する専門家もいる。 「全く元気がなくパッとしない。明らかに異変が起きている」。米航空宇宙局(NASA)の研究者、ジョナサン・サーテイン氏は先週、今年の太陽の活動を評して米メディアにこう語った。 太陽は11年ごとに北極と南極の磁場が入れ替わることが分かっている。 その詳しいメカニズムは不明だが、当該年は太陽の活動が最も活発になる年で、主に高緯度地帯に多数の黒点ができる。 黒点は磁石のように強い磁場が起きている場所で、磁力によって太陽内部の熱が表面から放出されるのが抑えられているため、周囲より低温で黒く見える。黒点の地点は低温でも、その総面積は太陽のほんのごく一部であり、黒点が多発する時期は太陽全体のエネルギー放出量は増大する。 かつてない弱さ、 太陽の活動ピーク年には、常時150~200の黒点が観測されるのが普通で、大量の電磁波や粒子が放出され、こうした太陽嵐によって地球上の電信施設が損傷を受けることがしばしば起きてきた。 しかし、今年はこれまで、観測される黒点は概ね50~100ぐらいにとどまっており、 ここ200年で最も少ないと言われている。 また、NASAは今年8月5日、「黒点は少ないが、3~4カ月以内に極域磁場転換が起きるだろう」と予測したが、3カ月半が過ぎた今でも、明瞭な兆しは現れていない。 2006年9月に打ち上げられた日本の太陽観測衛星「ひので」が集めたデータによると、太陽の北極はすでに昨年から磁場がS極(マイナス磁場)からN極(プラス磁場)に替わっているが、南極は依然としてN極のままの状態が続いている。その一方で低緯度地帯(赤道近辺)にS極が現れ、観測史上例がない「太陽の磁極の4極化」という異常現象さえ起きている。 米紙ウォールストリート・ジャーナルによると、ハーバード・スミソニアン天体物理学センターで太陽磁場周期について研究するアンドレス・ハラミージョ氏は「生存している科学者で、これほど弱い太陽周期(活動)を目にしたことがある人はいない」と指摘する。 17世紀に類似現象 かつて、今年と似た現象は17世紀にも起きている。その時は約70年間にわたって黒点がほとんど出現せず、地球は寒冷化した。記録によれば、当時、ロンドンのテムズ川では冬にスケートが楽しめたといい、日本でも京都のサクラの開花が極端に遅れていたことが文献によって分かっている。 では、今後、地球は寒冷化に向かうのだろうか。太陽活動の低調化による波及効果は温室効果ガス排出量増加による温暖化現象を打ち消すには至らないとう見方がある一方で、「地球は間違いなく寒冷化に転じる」(大気海洋地球物理学者の中村元隆氏)と断言する専門家も決して少なくない。 |

| 久しぶりに、このページを更新します。 7MHz帯はタワーに取り付けた50%短縮モノバンド水平ロータリーダイポールからQRVしていた。(アンテナメーカはミニマルチ) 国内はこれで十分、QSOができるが、7MHz帯が拡張になり7.0~7.2MHzまで広がった。短縮アンテナは7.15MHzより上では急激にSWRが高くなるので、ダブルバズーカアンテナを作って、設置した。 ダブルバズーカアンテナがどれだけ帯域が広いか、SWRのデータを実測した。 大体の寸法で作っても、特性は出ます。調整は中心周波数にSWRのボトムを持ってくるように、両端を切り詰めることです。 実測データは下の資料をご覧ください。 作り方の資料は、ネット上にたくさん掲載されていますので省略します。 同軸ケーブルは、3C-2Vでも3D-2Vでもいいのですが、新しく同軸ケーブルを買う場合は、3C-2Vをお勧めします。理由は安くて軽いことです。 同軸ケーブルは、3Cでも3Dでもアンテナ線として使うには重量があります。 幸い、Wバズーカアンテナでは、ケーブルの芯線から電波の放射はない、すなわち電流が芯線を流れないので、芯線が細い3Cでもいい訳です。 私は、バランも自作し、給電しています。 バランの作り方も、ネット上に紹介されていますので参考にして下さい。 バランは、1.6mmエナメル線を使いましたので、KWの耐入力がありますが、巻くのが大変でした。1.2mm径の線でも十分です。 |

ダブルバズーカアンテナの性能評価

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 蒸し暑い夏の時期に開催される関西ハムフェア(関ハム)が例年どおり、石橋市民会館で開催された。今年は、昨年より人出が多く感じた。 おじいちゃんが孫を連れてきているという光景や、ハムのお母さんが子供を連れてきている姿も見た。一番、多く感じたことは、団塊の世代がリタイアして、老後の趣味として、ハムを復活したような感じの方々が多いように見受けた。 実は小生も約10年前にそういう一人。早いもので、もうリタイアして8年になり、ハム人生も相当なキャリアになった。年を追うごとに、ハムを楽しむ人が増えてきたのではないかと思う。先日、無線機メーカのICOMさんに伺う機会があった。アマチュア無線機の売上は伸びは期待できない状態だと言われていたが、高級な無線機が結構売れているような話もお聞きした。 最近は眠っている無線機をネットオークションなどで販売できるようになり、Yahooオークションのハムのサイトは大変賑わっている。そういう意味では高価な無線機や機材も中古品が安く手に入り、参入しやすくなったこともハムの再開に寄与しているのかも知れない。 小生が所属しているクラブ局JA3YEA(Panasonic松愛会ハムクラブ)は、毎年、ブースを展示しているが、今年もブースを出し、子供たちのための『電磁石実験コーナ』を開いた。子供ための実験コーナは他にも沢山のテーマがあり、大賑わいだった。 この子供たちが大人になった時、アマチュア無線がどういう状態になっているか、見当は着かない。携帯電話(スマホ)が一人一台の時代になり、『いまさらアマチュア無線で何をやるの?』と問う人が増えた。 小生はアマチュア無線は『バトルだ!』と答えています。 人より遠くに、強く電波を飛ばして、つながる醍醐味の勝負だ!という意味です。 魚釣りと同じことです。ベテランや上手な人は、誰より早く釣り上げます。大物を人より早く沢山釣り上げる満足感、これはやっている人にしかわからない醍醐味です。 一人で釣りに行っても、前回より、こういう工夫をした結果、釣果が改善したという満足感、そういう深層心理が人間には常に働いているのです。 競い合うことでいろんなものが進化します。 何はともあれ、アマチュア無線の人口が増えてきた?ことをうれしく感じている昨今です。 |

|

古い無線機の名器 すべて真空管を使用 50数年以前のものも ある |

|

JA3YEAのブース 説明者はJA3IGP 浅利OM |

|

JA3IGPが制作した デジタル受信機 これから無線機も デジタル化が進む 小型で高性能なもの が安く手に入るよう になるはず。 |

|

大賑わいの2階の出店、 昨年より人が多い 年齢は60才から70才? が多いのではないか? 70超も多い・・・ |

|

各クラブの展示コーナ |

|

3階のイベント会場 Panasonicハムクラブ 電磁石製作実験教室 |

|

指導員はクラブメンバ |

|

おじいちゃんと孫? という感じ |

|

電磁誘導結合で 音楽を聴く? 聞こえるかな? |

|

作った車を走らせる |

|

メカ虫工作教室 講師は中井さん JA3GWE メカ虫の頭をつける |

|

プロペラ自動車 モータでプロペラを 回して、推進力を得る |

|

屋外の広場の出店 天気が回復したので、 良かったが、予報では 雨が降るということで、 出展した店が少ない でも結構な数 |

|

アンテナメーカの展示 クランクアップアンテナ 4段 |

| 20101010 現在のシャック |

|

写真をクリックすると拡大します |

・HFメインリグ: IC-7800 ・HFサブ:IC-756PROⅡ ・UV用リグ : IC910D 無線局免許状(固定局・移動局)、電波時計、デジタル温度計、ノートパソコン、プリンターはHamlog管理、QSLカード発行の必需品。 IC-7800は、さすが高級機だけあって、性能、信頼性は抜群と思う。受信ノイズが少なく、756PROⅡに比べ、SNが随分改善されている。送信時の変調、歪みの無さも良くて、FBなレポートを交信相手局から頂くことが多い。 |

| 以前のシャック | |

|

リグとノートPC、ディスプレイ IC-7800の前にはRTTY/PSK用キーボード、 構成は同じ、 |

|

我が家は金剛生駒国定公園内にあり、環境保全にやかましい土地である。建蔽率とか容積率、さらに壁面後退など厳しく制限されている。 そんな中で、タワーを建つてることは大変なことで、常日頃、お隣さんと仲よくお付き合いさせて頂いているおかげです。 我が家と、クランクアップタワーとアンテナ全景です。クランクアップした状態で、14m+マストが6mあります。高台(標高100m、Google地図上)にあり、北の方角はよく開けている。向こうの山並みは高槻方面になる。 |

||||||||||||||||

古いアンテナシステム |

新しいアンテナシステム |

||||||||||||||||

| 新しいアンテナ・システム (上から下に)

変更点 アナログテレビ時代は、NHKTV2チャンネルに50M帯の電波が干渉し、TVIを起こすことがよくあったので、近所迷惑を考えて今まで50Mは出なかった。地デジになり、UHF帯にテレビ電波が移ったので、TVIは全く出なくなった。さらにこの団地は100%ケーブルテレビまたは光ケーブルに変わったので、TVIの心配は全く要らなくなった。 大手を振って50Mにも出られる環境になったので、2m(144M)八木アンテナを降ろし、50Mに変更した。 |

|||||||||||||||||

| 20031001 クランクアップタワーの昇降機構の電動化 タワーのアップ・ダウン(伸縮)は、腕でハンドルを回す仕様になっている。 始めは元気に回せるが、途中からしんどくなる。疲れて重く感じる。 「何とかうまく電動化できないか?」 を考えた。 |

|

メーカ製電動クランクアップタワーは、モータ部だけで15万円程度。これをどうして廉く作るかに挑戦した。 大変FBにできたので紹介する。 ・ギヤードモータを購入 ・仕様:ギヤー比15:1(2回転/秒) 出力:400W/AC100V単相 (写真を参照) |

| ここがみそだ! 発想の転換だ!  |

問題はこのモータをウィンチと、どう結合するか? 一般的には、Vベルトやチェーンを使って駆動する。 その場合、部品点数が多くなり、取り付け精度が必要で、構造的にも複雑になる。 ウィンチとモータ軸の中心をどう合わせるか? 完全に一体化して結合するのは寸法的な精度と強度がいる。ユニバーサルジョイントを探したが見当たらない。 軸の中心がズレていても、問題なく結合ができないか? 悩んだ。軸のセンターが多少ずれていても問題ないように左の構造を考案した。 出来上がりを見れば実に簡単な構造、何の問題もなくFBに作動する。 ウィンチに厚み4mm以上のアルミ板を2枚重ねてボルト留めする。アルミ板に2本ボルトを取り付け、モータのプーリの枠に当たるようにした。これでフリーになり、且つ完全に力が伝達できる。 このアルミ板は厚みがある方がより良い。 アルミ板を使った理由は ①材料が手元にあったこと、 ②穴あけが楽なこと モータはタワーの枠に鉄のLアングルを留めて片側を延ばし、そのアングルにアルミ角パイプを取り付けてその上に載せている。 |

|

モータコントロールをどうするか? コントローラを自作。 回転の向き、正転、逆転はコイルの極性を入れ替えるだけ。 操作方法 ・右のメインスイッチ(ブレーカ)を入れる。 ・赤いプッシュスイッチを押せば、上昇 ・緑のプッシュスイッチを押せば、降下 スイッチが入っている間はLEDが点灯する。 当初、最上部、最下部にリミットスイッチを付けて、オートストップするように考えたが、リミットスイッチをタワーに取り付ける穴を開けると、タワーの錆の元になるので、現状は取り付けていない。 目視で十分、アンテナの位置が分かるので、必要を感じていない。 |

| 20030815 アンテナタワー基礎工事 |

|

2003年夏、自分自身への『還暦の祝い』として、念願のタワー建設に取り組み、基礎穴掘りを行った。 夏の猛暑の中、大変な重労働だった。 この頃はまだ若かった! 60才で! 掘る穴の目標(大きさ):幅1.2m×0.8m×深さ2.0m 8月のお盆休みで、業者の工事が遅れ、綺麗に掘った穴が大雨で崩落した時は途方にくれ、泣きたくなった。 タワー:(株)ワカマツ CQタワー、2段クランクアップ、14m、四角のタワーで構造的には頑丈で、しっかりした電着亜鉛メッキが施されているもの。 以下、工事の進捗を写真に撮った。 |

|

|

|

| 庭に掘る位置を決めてスコップで掘り始める。大量の土が出るが、バケツで空き地に運ぶ。 |

大分深くなった。スコップの長さからして1.2mぐらいか |

|

|

| 穴の出入りは脚立を使わないとできなくなっ1.7mほどになった |

底の土が岩に代わった。 スコップは歯が立たないので、ワカマツさんから削岩機を借りて、さらに50cm掘り下げた。 |

|

|

| これで穴掘りは完成!見事に掘り切った。 |

穴に入ると暑くて、上から扇風機で風を送った |

|

|

| 業者の工事予定が一週間伸び、その間に生憎、大雨が降り、掘り上げた穴が崩落した。 この雨水を含んだ土砂を取り除く作業は本当に大変な重労働だった!! せっかく、きれいな穴を掘り上げたのが水泡に期した思いで泣きたい気分になった。 崩落を想定して、コンパネを内側に立てるとか、工事用のビニールシートで十分周囲の雨水を防いでおくべきだったが、後の祭りになった。 |

|

|

|

| やっと業者が来て工事開始。 1.5mのアース棒を四方八方に打ち込む。 これなら接地抵抗は低いはず。 |

打ち込んだアース線をカシメて溶接する |

|

|

| 基礎の鉄骨を穴に入れる |

アンテナの基台(取り付け部)を水平に入れる |

|

|

| 鉄筋をされに加え、溶接して完成した状態 |

ミキサー車とポンプ車が到着 |

|

|

| ポンプ車のパイプが伸びる。アンテナは裏庭にあるので25mほどパイプを伸ばして準備完了 |

ミキサー車からポンプ車に生コンクリを流し込む |

|

|

| ポンプ車のパイプから出るコンクリート アンテナ基台取り付け部にコンクリが付着しないようにガムテープで養生している。 |

あっという間に2リューベのコンクリが流し込まれた |

|

|

| 一杯に入ったコンクリート 穴は長方形に掘ったが、基台部(上部)は正方形 |

上部に枠を組み、さらに流し込む |

|

|

| 表面をきれいにコテで仕上げる |

完成! |

|

|

| 水が引いてから、面取りして完成した。 |

|