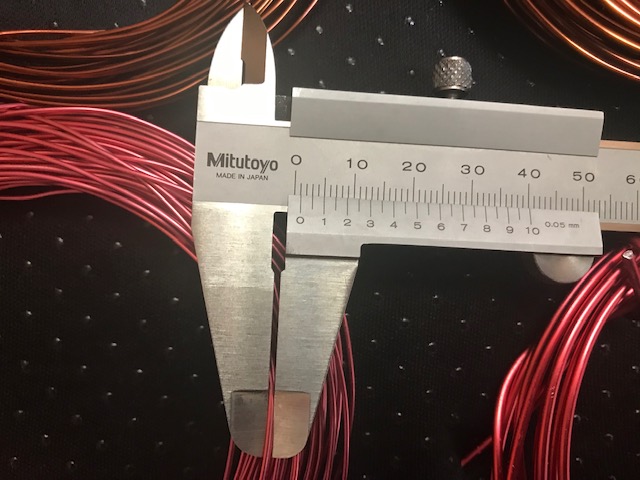

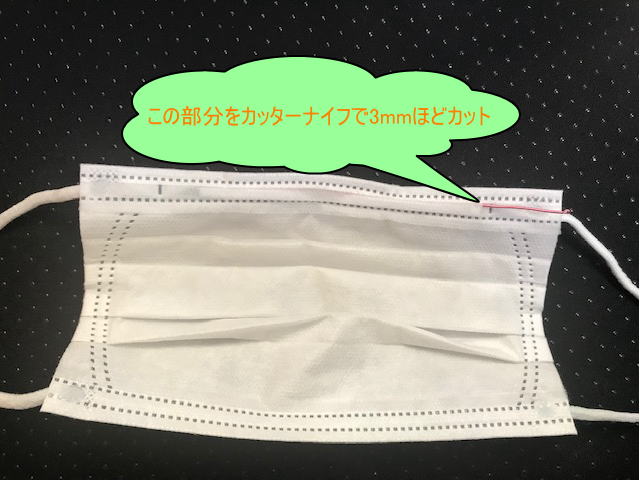

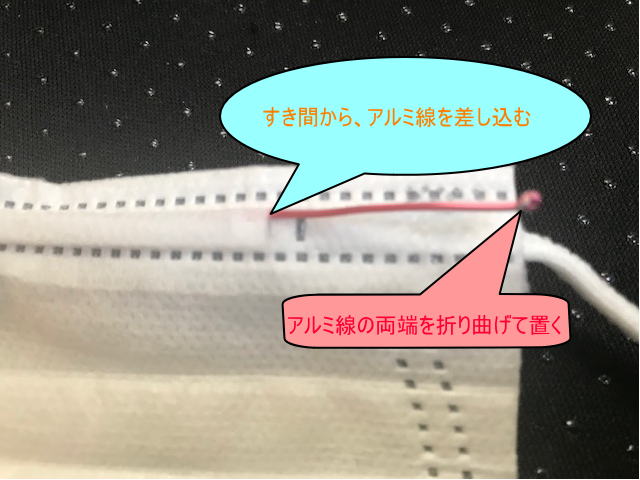

| 衆議院議員総選挙が終わり、日本人は、保守安定政権を選択したようですが、長く続いてきた前安倍・菅政権の数々の疑惑は、晴らさないで、何か臭いものにフタをして、事なかれのままで新しい政権に移行したような気がする。日本人の寛容な心根の表れかもしれない。この寛容さが、これからグローバル世界で生きてゆくのにどう通用するのだろうかと思う。現政権が良いかどうかはこれからの評価になるが、前政権の不可思議な出来事を『しっかり』棚卸しをして頂きたい。特に、赤木さんという善良な官僚がお亡くなりになっている。 それには深いわけがあるはずだが、納得行く説明がなされないままになっている。 岸田さんは、総裁選の際には、前政権の不審な点を調査すると言い切っていたが、総裁になり、総理になった途端に発言を引っ込めてしまった。誰かに忖度したのか、気を使ったのだろう。岸田さんの取り組みに期待していたが、これでは今後の政界の浄化が期待できない。いつまで続くのか、政治家とカネの問題が、・・・・。 自分事で恐縮だが、昨日、78歳の誕生日を迎えた。運転免許の書き換えで、認知機能検査を無事に済ませていたので、11月1日に新しい免許証をもらいに交野警察に出向いた。 高齢者が車の運転による事故を起こすニュースを毎日のように新聞やテレビで見るので、十分注意して運転を心がけたい。今乗っている車は、最新の運転支援システムが搭載された新型フィット。ハード面では現状で一番安全支援機能が強化された車になっている。 後は、ソフト面の問題で、自分の運転時に注意し、安全第一を心がけることだと思う。 さて、11月に入ったというのに、温かい日が続いている。小春日和というのだろうが、・・。日中は20度を超して、快適な気温になっている。これも地球温暖化の性だろうか? ところで、マスクして歩くと、眼鏡(メガネ)が曇って煩わしい。冬の散歩で一番うっとうしく感じる。そういう経験がありませんか? 以前に、曇り止め対策の記事を書いたが、[ マスクにすき間防止テープを張る]というものだった。これは煩わしい割に効果が今一であった。そこで『曇り止め液』や『曇り止め紙』などいろいろ買っては試したが、どれも効果が今一満足できなかった。 最近買った不織布のマスクが、意外と曇らないのでどうなっているのかよく見れば、鼻に当たる部分に入っている金属が薄い板状になっている。これは鼻の形にぴったりフィットするので、上部に息が漏れ難く眼鏡が曇らない。そこで、今まで使っていたマスクを調べると、この部分に細い鉄線(針金)が入っている。針金ならすぐに形が崩れて、すき間ができる。だから息が漏れて、眼鏡が曇った。 マスクを買う際は、この金属部が丸い針金でなく、平たいアルミ板になっているものを求めるようにすれば、冬の寒い時期の『メガネの曇り』が軽減できることが分かった。    カッターナイフで、3mmほど切り込みをして、そこからアルミ線を挿入する。 アルミ線材は、ダイソーなど100円ショップ(100均)で売っている。 出来れば、アルミ線の両端はペンチで折り曲げて置けば安全です。  手持ちのマスクがたくさんあり、針金のものが多いので、何とか使えないかと実験してみた。いろいろ試みたが、アルミ線で、直径が1mm程度のものをマスクの幅より少し短く切断して、マスクの上部にカッターナイフで切り込みを入れ、そこからアルミ線を挿入し、鼻の形に指で押さえて形を合わせれば、しっかり鼻とマスクが密着して、息が漏れないモノができた。このマスクを使用してから、眼鏡が曇ることがあまりなくなった。 もちろん完全ではないが、メガネの曇りがあまり気にならない程度になっている。 少し太めの2mm径のエナメル線(銅線)やアルミ線を使ってみたが、固いのと、少々重い感じがするので、100円ショップで売っている1mm径アルミ線がベストだと思う。 ぜひ、眼鏡をかけている人で、この冬の寒い中を歩く人はぜひトライしてみてください。 もちろん、手持ちのマスクが鼻によくヒットして、眼鏡が曇ったことがないという人には無用です。 |