2024年4月9日(火)

背景が変われば、常識も変わる!

『電気は生もの』と理解しているが、我ながら“言い得て妙”な表現だと思う。電力は時代とともに発電の方法が変わってきた。昭和初期までは『水主火従』と呼び、水力発電が主体で、火力発電は電力を補う立場であった。昭和中頃になると、岩戸景気、神武景気などの経済発展を迎え、電力需要が増大し、火力発電が主体の『火主水従』となった。もちろん、当時は原子力発電はなかった。

水力発電は黒四ダムができる頃まで華やかな立場であったが、全国の主な河川で、発電に利用できる場所を開発してしまったので、新しく発電所を建設することが難しくなった。そこで、電力需要を補うため火力発電所が建設された。

火力発電の特徴は、人口が密集する大都市や工業コンビナートの大電力需要地近辺の海岸に建設する事で、送電線が短くて済む。さらに火力発電所の大規模化により、30万KWから100万KWというような巨大な電力を発電できるようになった。

これに比べて、水力発電は、精々5万KW程度から30万KW程度である。黒四ダム発電所は33.5万KW。

余談だが、世界最大の水力発電所は、中国の三峡ダム発電所で、揚子江(長江)上流を堰堤が4kmの超巨大ダムで、最大発電量は2,250万KW。

(注)原発は100万KW前後だから、三峡ダムは原発22基分に相当する巨大な発電量である。

このようは大きな川は日本にないので、規模の小さな発電所が各地の河川に建設されてきた。

余談の2つ目は、日本の水力発電所は山間地の地形を活かして、流水の落差エネルギーで水車を廻すタイプが多い。地方(山間地)に行くと、山肌に太い鉄パイプが2、3本設置され、その下側に建屋を見ることができる。この建屋の中に水車と発電機が設置され、少ない水量で大きな落差によるエネルギーを使っている。上流にダムを建設して、ダムからトンネルやパイプで水を下流に導き、発電する。

余談の3つ目は、大陸の大平原を流れる川は大河川が多く、水量は豊富だが流れが遅い。平野だから勾配がほとんどなく、ゆっくりと流れている。だから昔から河川は船による運送が盛んだった。例えば、ウクライナのドニエプル川の水力発電所は川を堰き止めて、数か所に水門を設け、発電水車を設置する。この場合は、水の流量のエネルギーを使う発電になる。

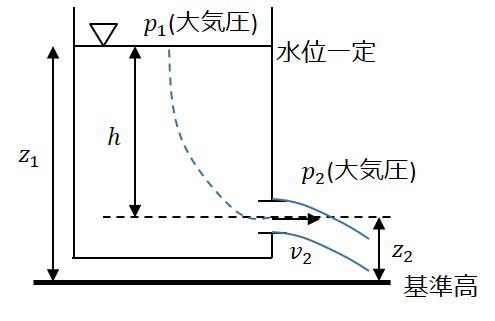

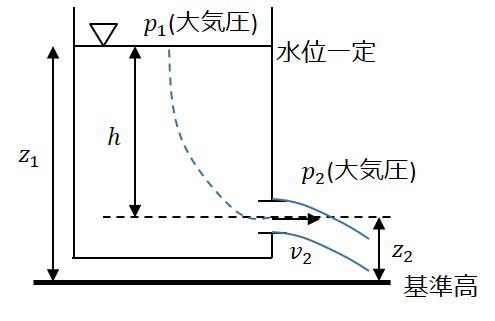

少し専門的になるが、これは流体(水、ガス、空気など)に共通する『ベルヌーイの定理』という原理に基づいている。ベルヌーイの定理は、

1/2 ρV2+ρgh+P=一定

この意味は、ある地点での流体エネルギーは、流速エネルギーと位置エネルギーと圧力の和が一定

であることを示している。

高いところにある水は、大きな位置エネルギーを持っている。

早く流れる水は、大きなエネルギーを持っている。

圧力が掛かっている水は大きなエネルギーを持っている。

その総和は、ある地点と他の地点を比べると、一定だということを示している。

落差を利用する水車は、ぺルトン水車と呼び、流量を利用する水車はフランシス水車という。この中間の落差と流量を使うカプラン水車やプロペラ水車等がある。

いずれも水が持つ位置エネルギーと運動エネルギーを回転エネルギーに変換するため工夫した水車だ。

話を戻すと、工業化が進み電力需要が増加し、家庭での電化製品の普及で電力使用量が大きくなった現在、水力発電、火力発電に加え、原子力発電所を建設して、増加する電力需要に対応してきた。

一方で、火力発電所の排気ガス(炭酸ガスや硫黄酸化物など)が原因になり、地球温暖化が進み、異常気象を発生させるようになった。近年、地球環境保護のため火力発電所や自動車の排気ガスが大きな問題になっている。そこで、排気ガスが出ない原子力発電が脚光を浴びてきたが、東日本大震災の津波により福島原発が炉心溶融(メルトダウン)という大事故を起こし、従来言われてた『原発は絶対安全』神話が崩れ去った。

原発は炉心でウラン燃料の原子核分裂エネルギーで水を沸騰させ、火力発電所のボイラーの役割を原子炉に置き換えたもの。原発は設置環境が地震がなく強固で安定した地盤であれば、安全で安定した大電力発電が期待できる。しかし、日本は世界有数の地震大国であり、地球のプレートが3つも重なった地盤の上に立っている。ということは、常に全国的に地震が起きる。

原発を推進する側の電力会社や政府(経済産業省)は原発の安全性を盛んにアピールする。『日本の原発は世界基準(IAEA)の安全基準に則り、建設されているので安全だ!』という。

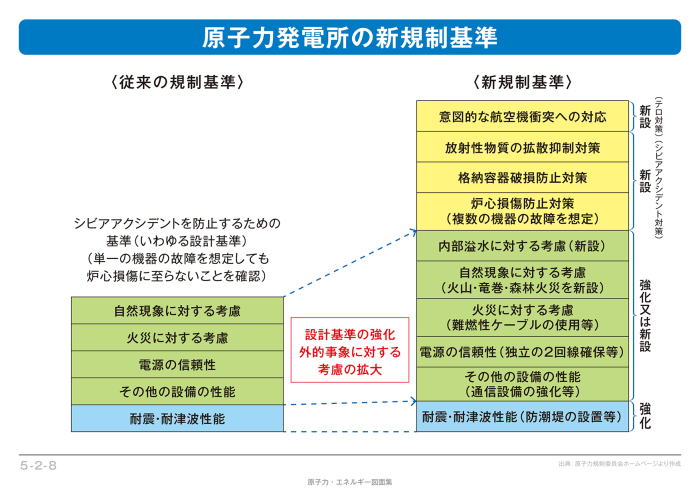

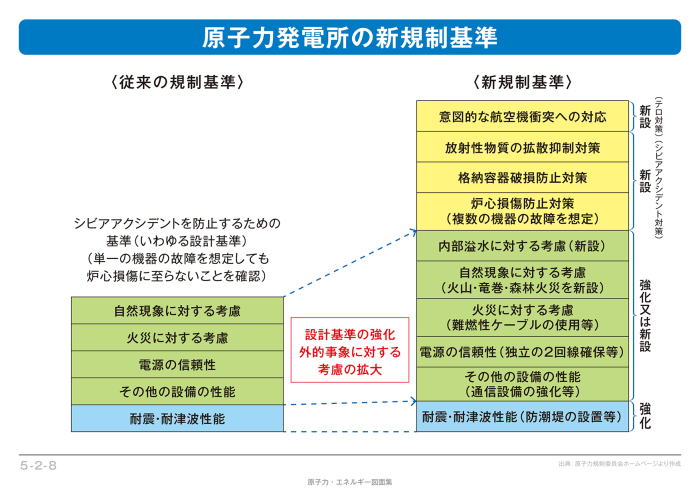

福島原発事故後に制定された原発安全対策について

原子力発電所の新規制基準

新規制基準は設計基準の強化と、その設計の想定を超える事象にも対応するシビアアクシデント対策の二本柱で構成されています。

地震や津波への対策が強化されたほか、火山や竜巻などの自然災害、火災など幅広いリスクに備えるため、設計基準が強化されました。また、従来電力会社の自主保安として実施していたシビアアクシデント対策が新設され、炉心損傷や格納容器破損の防止、放射性物質の拡散抑制などを踏まえた対策が求められています。

ここで問題は?

世界で指折りの不安定な地盤(国土)に建設された日本の原発は、世界で一番厳しい安全基準を満たしているから大丈夫だ!と言い切れるか?

世界で一番危険な地盤に建つ日本の原発は、世界の基準ではダメだと考えるのが妥当だ。

それなら、日本の原発の安全基準は、世界の安全基準に比べどれだけマージンを取ったらいいのか?ということになるが、残念ながら、地震は未だ未解明な現象であり、日本で起こり得る未曽有の大地震が、いつ起きるのか、どの程度かを想定出来ない。その証拠に地震で異常が起きれば、『想定外の出来事だ』という言い訳になる。

原発事故は起きれば言い訳が通用しない。

その意味は、核分裂反応は制御された環境で起きる場合は安全であるが、制御不可能になれば止められない。制御された状態とは、原子炉内の核分裂反応が正常に制御できる事であり、『想定外のことが起きても、制御された状態』を保つことが求められる。これは人知・人力では不可能という解になる。だから原発は中止し、廃炉にしなければならない。

原発は、Fail Safe の考え方が通用しない危険なシステムである。

一般に、機械やシステムは、万一壊れると安全側になるように設計している。しかし、原発は壊れると原理的にますます不安全側に進む。壊れると暴走を始める。その結果、膨大な被害を被る。福島原発では水素爆発が生じ建屋が破壊されたが、幸いにも炉心爆発は起きなかった。

しかし、炉心溶融が進み、鋼鉄製炉心の底は解けて、ウラン燃料が流れだし、厚さ数mのコンクリート製格納容器を溶かしたが、そこで何とか冷却ができ修まった。今回の事故は大事故になったが、“幸い”が重なって何とか収まった。この教訓を生かせば、原発の再稼働や設置は進められないはず!

電力は『生もの』なので、欲しい分だけあれば一番いい状態である。発電量が需要量を大きく超えると、電力系統が不安定になり、大停電を引きおこす。電力系統の交流は電圧と周波数が大きな要素になる。電力が余ると、周波数がズレたり、電圧が上昇する。これが電力系統全般に広がると、乱調という現象が起き、大停電に陥る。逆に需要電力が発電量を超えると、電圧が下がり、周波数がズレる。これも停電の原因になる。需給電力は、使う分だけ供給されるのがベストであるが、発電量を需要電力の5%~10%程度増になるよう調整している。

そこで、本論に入るが、最近は『電力余りの現象が起きている』という話について。

風力や太陽光の自然エネルギー(再生可能エネルギー)を増やして、火力発電所の稼働を押さえ、排ガス排出を減らす取り組みを進めている。一方で、福島原発事故以来、稼働停止している原発の再稼働を次第に認めている。従来は、昼間は電力需要量が大きくなり、夜は工場が休むため電気が余るという状況で、これが電力需給の常識だった。この常識が覆され始めている。その原因は、太陽光発電の設置が進み、昼間の発電量が大きくなり、需要量を超える状態になった。そのままでは、電力系統が不安定になるので、太陽光発電を電気系統に接続するのを抑制している。特に九州地方では太陽光発電が盛んに行われ、九州電力は昼間、電力過多になっている。せっかく発電した太陽光発電の電気が使われず無駄になっている。こんな話が起きてきた。従来の常識では考えられない状態だ。

電気は生ものなので、発電した余った電気をどう使うか、または何かに変換して貯蔵できればいい。

そこで、使う側の立場では、昼間の余った電気で湯沸かし器を稼働させる案が示されている。従来は深夜電力を割安に設定し、湯沸かし器に使っていた。それが太陽光発電の増加で、真逆の状態になった。

これは、SDGsの取り組みで、自然エネルギー(再生可能エネルギー)への代替処置を促進するため、FITによる買取制度を導入し、太陽光発電の設置を進めてきた結果、屋根や、空き地に太陽光発電パネルの設置が進み、その結果、昼間の発電量が大きく増加したことによる。

需給のバランスをとるため全国的に電気を融通する電力ネットワークを構築することにより需給の平準化を図り、さらに電力料金を需給に応じ可変にして、余った時は安い電力料金で使えるようにすることなど、ITやネットワークを駆使し、需給の最適化を図る工夫が求められる。

そして、地球環境の破壊につながる発電から脱皮し、豊かで安定した安い電力を使える新しい時代に入っている。

|

2024年3月26日(火)

SAMSUNG(サムスン)の危機! 日本の二の舞になるか?

一部追記改定

(旧)松下電器は松下幸之助氏が創業し『企業の存在意義は社会に貢献すること』にあるという崇高な経営理念を掲げ、大きく成長し発展しました。社会に貢献するということは、『企業は、会社の利益(儲け)のためだけでなく、企業活動を通じて社会に何かの形でお役立し、社会と共に生きる』という考え方だと思います。『お客様・社会・自分』との関係において『3方良し』であり、この原点を忘れずに商売に励むべしということです。

松下幸之助創業者の考えに心酔し、それを経営理念に据え大きく成長した会社が沢山あります。日本ではユニクロの柳井会長であり、韓国ではサムスンの創業者の李健熙前会長です。いずれの会社も、世界冠たる発展を遂げ、世界NO.1の地位にいます。

『機を見るに敏なり』とか『不易流行』とか『温故知新』など古来の言葉がありますが、それぞれの言い方は違っても、企業として成長、発展するための真髄を示唆しているように思います。ひとたび歯車が狂いだすと、正常な状態に戻れなくなるのも世の常であり、たくさんの企業が衰退してゆく姿を見てきました。その一方で、新しい分野が成長し、新しい潮流が生じています。

家電事業から発展し、半導体や液晶事業で世界に冠たる地位を築きたSAMSUNGが今、先行きに大きな不安を抱えながら、もがいているように見える。特に半導体は『産業のコメ』と言われ久しいですが、それでだけに非常に激しい競争下にあります。一時は、日本が世界NO.1の地位を築いていましたが、SAMSUNGや台湾TSMCに抜かれて以降は、さらに大きな差を付けられていました。やっと、最近になり、日本の半導体事業の復帰の動きが見えつつあります。日本には半導体を製造するための基盤技術や製造するための材料について、今もなお世界NO.1を握っている分野が沢山あります。そういう条件を活かせば、再び半導体で世界をリードする日も来ると思います。いや、そうならなければなりません。

そういう激しい半導体競争の中、SAMSUNGについて、下記のような紹介がありましたので、

まとめてみました。

日本の電機産業を苦境に陥れた韓国サムスン電子。トップの決断力と猛烈に働く組織力でエレクトロニクス産業の巨人となったものの、足元で米アップルや台湾積体電路製造(TSMC)の背中は遠のくばかり。中興の祖の先代会長が育てた事業の収益は細り事業刷新は進まない。停滞は韓国経済の映し鏡でもある。

サムスンで働く30代の研究開発職の社員は昨秋に直属の上司に告げられた言葉が忘れられない。「その改善案に前例はあるのか、そうでなければGoサインは出せない」

この社員は製造工程での歩留まり(良品率)改善のアイデアを「前例がないからこそ挑戦したい」と訴えたものの、役員の耳には届かなかった。「サムスンでは最高の報酬は保証されるものの、ここ数年でやりたい仕事ができなくなってきた」

サムスンの常務以上の役員任期は1年。短期間で成果を出さなければ再契約はない。出世競争の中で役員らは短期成果を求め、現場の技術者らが腰を据えて研究開発に挑む気風は乏しい。サムスンもまた「大企業病」を患っている。

その結果、成長力が鈍化してきた。 そんなサムスンに見切りをつけて、ライバルのSKハイニックスに転じる技術者もいる。エリートぞろいで失敗を過度に恐れるサムスンに対して、SKは「新しいアイデアも積極採用しないとサムスンと渡り合えない」ため現場発の挑戦を推奨する社風がある。この企業文化が花開いたのが、人工知能(AI)浸透で需要急増中の「広帯域メモリー(HBM)」と呼ばれる次世代DRAMだ。SKはAI半導体で独走体制を築く米エヌビディアと関係を深めてHBMでサムスンに先行した。DRAMはサムスンが東芝を追い抜いた1992年以降、30年以上世界トップを守り続けたドル箱事業。先端品で競合他社に先行を許したことは一度もなかった。AIブームを読み誤ったサムスン社内の動揺も大きく、23年7〜9月期はSKに追い上げられた。10〜12月期は巻き返しに向けた大号令がかかり、在庫を吐き出してシェアを取り戻したものの、かつてのメモリー王者の余裕はなくなった。競争力の低下は半導体メモリーに限った話ではない。

スマートフォンも10年以上堅持してきた世界首位の座(出荷台数ベース)を23年にアップルに明け渡した。自社スマホの出荷低迷は、部品供給を担う半導体やディスプレーなど他部門の販売減にもつながる。家電とディスプレーは中国の競合企業がシェアを高めており、サムスンの主力4事業の収益力がじわじわと弱まっているのが現状だ。

かつてのサムスンは「日本に学べ」が経営戦略の軸だった。ただ00年代にテレビや半導体、ディスプレー、携帯電話で日本の電機大手を打ち負かし、世界トップに駆け上がったことで手本となる先行企業を失った。

先代の李健熙(イ・ゴンヒ)前会長が率いたサムスンは既存事業を「種」「苗木」「古木」などと分類し事業刷新を繰り返して成長を続けた。10年には「10年後、現在の事業がすべて市場から消える」と訴えて社内に危機意識を植え付けようとした。もっとも同氏が育てた4事業体制は有効だ。問題は、事業構成の変化が乏しい点にある。14年に李健熙氏が病に倒れた後の10年間でサムスン電子の売上高と営業利益はほぼ横ばいとなってしまった。

今後、SAMSUNGが再び活力を取り戻し、業界をリードできるか、日本の家電業界のような低迷期に突入するか注目したい。

よく例に出される言葉として、中国の唐時代の『貞観政要』に、皇帝 太宗が部下に尋ねた言葉

「草創(創業)と守成はいずれが難き」というくだりがある。

国家運営や、企業経営において言えることだが、国を興したり、企業を創業したりする事は大変な努力や苦労が要るが、それを維持し発展させるのとどちらが難しいか? とたずねている。

答えは、創業より、維持し発展させることの方が難しいということ。

創業時は創業者を中心に家来や社員が一致団結して何としても成功させようと努力する。目標が明確だ。だから無理な目標やリスクにもチャレンジする。しかし、一度出来上がると、人間はその状況に甘んじ、失敗しないように安全策を取る、守りに入る。そこに他社(他者)が忍び込む余地を与えてしまい、その結果、競争に負け、国が亡んだり、事業がおかしくなることが多い。

松下電器は昭和43年に創業50周年を迎えた。くしくも、その年に入社した。松下電器は創業記念日が5月5日(こどもの日)だった。当日の新聞朝刊に全面広告が掲載されていた。忘れもしない内容だった。それは『我われは、恐竜のようになりたくない』と書かれ恐竜の絵が載っていた。正直この時は余りよくこの意味が分からなかった。新入社員の身であり、会社は隆々と発展していた時だったから。

創業して50年も経ち、会社の規模や組織が巨大化するにつけ何かと動きが鈍くなる。環境は常に変化しているので、いろんな齟齬が生じる。組織は硬直化し俊敏な対応ができなくなる。企業は大企業病に罹り、知らず知らずに老化する。まさに、1968年(昭和43年)に、そういう警告を発していた。にも拘らずその後、大きな経営危機を迎えることになった。

『会社は経営者の力量以上にはならない』と言われる。経営者は会社の鏡かもしれない。それならば、どの会社もそういうことになるはずだ。松下電器はなくなり、Panasonicと改名した。社名が変わり創業当時の経営理念はどう引き継がれ、生かされているのだろうか??

上記のSAMSUNGの記事から推察すれば、SAMSUNGは今、岐路に立たされているのかもしれない。日本の家電メーカや半導体メーカが1990年代に世界NO.1のポジションから衰退していった跡を追うのか、それとも今後一層発展の波に乗るのか注目したい。

もし、SAMSUNGが発展の波に乗ることができるのなら、その取り組みは経営のお手本になるだろう。

そうでなければ、企業の寿命説は実在する理(ことわり)となる。

こう考えると、企業は「生き物」かもしれない。栄枯盛衰、盛者必衰は避けられないのだろうか?

SAMSUNGの記事を読んで、感じたことをまとめてみた。

|

2024年3月24日(日)

中国の経済危機迫る!!

世界最大の人口を擁する中国が、世界第二位のGDP大国を誇るまで急成長してきたが、余りにも節操なき大胆な取り組みにより巨大な歪が表面化してきた。その負の規模が巨大なものだけに、世界経済にも大きな衝撃を与える事は筆致で、もちろん中国国内はそれ以上に惨憺たる経済状況に陥る公算が強い。

以前、中国各地を旅行した際に原野の中に突如、何十棟の高層マンション群が現れ異様な風景を見た。その後、高速鉄道(中国版新幹線)が縦横に開通し、あっという間に日本の新幹線網を追い越して、世界NO.1の新幹線大国になった。

工業製品は大変安く、それなりの品質の商品が圧倒的大量に製造され、世界各国に輸出され、安さで市場を席捲してしまった。中国は自重することを忘れたかのように、行け行けドンドンで世界市場に“Made

in China”の商品を輸出して儲けに儲けた。

不動産(マンション)投資は際限なく続けられ、工事中のマンションの戸数は中国人家庭の3倍以上にものぼると聞いている。誰が入るのか? 投資の対象が不動産、マンションに擦り替わった。何かが狂っていると感じていた。

以前、スリランカを旅行した際、現地ガイドが嘆いていたが、「この港は中国の資金(借款)で建設された。しかし計画通り物資の輸出入が伸びず、工事費の返済ができず、権利を99年間中国側に抑えられてしまった」という話だった。聞こえの良い『一帯一路』というたい謳い文句を掲げて、後進国(開発途上国)に甘い誘いを行い、インフラ建設を中国の借款で実行してきた国が沢山ある。スリランカしかり、パキスタンしかりである。その他東南アジア諸国が甘い話に呼応して、工事を進めようとしている。鉄道や高速鉄道建設は

そのよい事例だ。

その結果、工事が伸びたり、建設費が値上がりしたり、思うほど運営利益が出ずに、後進国(開発途上国)は借款の返済が出来ず、中国に運営権を召し上げられたりしている。中国としても回収ができ無くなれば大きな負債を抱え込んでしまう。そういう状況に陥っている。

以前、中国は後進国に入っていたが、共産主義を放棄して改革開放政策をとり、外国の資本を導入し、技術を導入し、農民工と言われる人々の賃金の安さを活かして、世界の工場に急成長した。

中国共産党(一党独裁)政治は、その甘い汁を吸いながら、さらに体制固めを進め、世界の経済発展を支えるまでに規模を拡大した。ここまでは、比類のない成長を実現した成功のストーリだった。

この成長は、修正したり、スローダウンすることが許されず、常に最大限の成長あるのみという環境に置かれてきた。大きな成長を維持し、成長路線をさらに拡大しなければ歯車が狂ってしまう状況に陥る。

それが今、中国はその成長路線から逸脱し、幽霊マンション群や高速鉄道の償還の目途もなく、外国企業の投資もなくなり、EV自動車産業は目論みが狂い、海外投資の資金回収が滞り、どう考えても歳入と歳出が大きくずれ込む国家財政の破綻の方向に急速に進んでいる。

企業は経営が成り立たなくなれば、まず雇用を縮小して、人件費の固定費の削減に手を着ける。

日本の10倍の人口を抱える中国で、安い賃金の労働力を生かせるならば競争の相手はないが、逆になれば、膨大な社会不安や、急速な経済崩壊に向かう。中国はそういう危機に差し掛かっていると思われる。

世界の歴史を見ると、『盛者必衰』の繰り返しである。盛者として豊かになり、国民が豊かさを享受してから衰退に向かうのなら良しとできるが、成長の途中で衰退してしまうとすれば、それまでの努力が水泡に帰する。中国の盛衰はここ数年間で、その方向がはっきりするだろう。

そういう思いを持っていたが、夕刊フジに下記の記事を見つけたので紹介する。

*******************************************************************************

肥大化「債務の罠」に自ら陥没した中国 不動産バブル壊滅、稼ぎ頭の輸出は

制裁受け急減も…経済学者は「成長」の寝言

3/23(土) 17:00配信・夕刊フジ

(宮崎正弘 悲惨な中国レポートより)

「債務の罠」とは、中国が展開した巨大経済圏構想「一帯一路」などで、多額の借款を押し付けられた新興国など債務国が、返済ができなくなり、国際機関から有形無形の拘束を受ける状態を意味する。

スリランカやパキスタンなどがそうであったように、債務国は罠に落ちる一方、あまりに肥大化し、膨張した中国の対外債権は債務国に返済能力がないため「事実上、中国の不良債権」となっている。すなわち、中国自身が逆ブーメランのごとく、「債務の罠」に陥没したことになる。

悪質な中国の官吏の体質といえば、「賄賂、賄賂、賄賂」だ。中国共産党で汚職摘発を担う「中央規律検査委員会」が、一帯一路の汚職捜査を開始するという。中国経済は不動産バブル崩壊で自滅は決定的になった。

2024年度の大学や大学院の卒業生は過去最多の1179万人というが、就職状況は厳しく、多くはまともな就労先がない。若者は向上心がなく、消費もしないで横になっている「寝そべり族」や「まったり族」になった。

地方公務員の給与半年未払いは常識。建築・建設現場ではクレーンが動いていない。SNSで「中国衰退」と書くと消される。

ところが、中国代理人といえる経済学者らは寝言のように、「中国は今後も成長していく」と言い放っている。基本に戻って考えると、近未来予測は簡単である。

GDP(国内総生産)要素とは、(1)住宅投資を含む消費(2)民間企業の設備投資(3)政府の財政出動(4)輸出の黒字の4つ。

中国で不動産バブルが弾け、取引が急減して価格が暴落した意味は、(1)がおそらく半減である。(2)は海外企業の直接投資で中国内の設備投資はうなぎ上りだった。外資による直接投資は前年比80%以上減り、中国進出企業の多くが逃げ出したため、おそらく3分の1だろう。 これまで稼ぎ頭の輸出も、欧米の制裁を食らって黒字額が急減しており、大ざっぱに見てもGDPは30%減で、そのうえ、国家統計局発表の数字は3割水増しが常識とされるから想像以上に真相は悲惨だろう。EV(電気自動車)もクレームが山積で、在庫が積み上げられ、まもなくEVブームも終わる。

この難局を乗り切るためには「市場の改革」が必要だが、習近平国家主席の周囲に経済ブレーンは不在である。ガッツに燃える中国人は不在となった。

****************************************************************************

|

2024年2月110日(土)

電気は『生もの』ということ!

以前から、口癖のように『電気は生もの』という言い方をしているが、その意味は『生もの』は新鮮な内は一番美味しいが古いものは頂けない。電気も同じことで発電した電力を余らすことなく消費するのが理想的な需給関係だと言える。

その需給バランスが崩れるということは?

電力需要量が発電量を上回ると、電力系統に大きな負荷がかかり、系統に接続されている電力機器(発電機・変圧器。電線など)が過負荷状態に陥る。これらを保護するため、系統からカットオフすることがある。 また、こういう状態では電力系統の電圧が規定値より下がり、電気機器(モータや家電商品など)が正常に動作しなくなる。太平洋戦争の末期や終戦後は、こういう状態に陥り頻繁に停電した時期があった。

最近は落雷や地震で電柱が倒れたりする異常事態に停電が発生する。そのほかには電力系統につながる発電所、変圧所、送電線のトラブルで発生することがたまにあるが、そういう重要な部分については信頼性に余裕をもって設計しているので故障が起きる確率は非常に低い。そのおかげで最近は停電することが少なくなってきた。

余談だが、人の目に分からないような瞬間的な停電はよく起きている。これを「瞬停」と呼んでいる。LED電球を使っている場所では、時々、チカッ、チカッとするときがあるが、これが瞬停だ。

さて、最近、話題になっているのはこの逆の話だ。発電量が需要量を上回った際に起きるトラブルである。夏の猛暑日は電力需給は逼迫して、『節電要請』が出たりすることがある反面、最近は再生可能自然エネルギーによる発電が増加して、発電量が需要を上回る事態になってきたようだ。

朝日新聞によると、「捨てた」再エネ電気、45万世帯分

新たに出力制御の対象に加えられ、昨年になって急に売電収入が半分近く減った。太陽光と風力による発電を一時的に止める「出力制御」が2023年に急増し、1年間に制御された電力量が全国で計約19・2億キロワット時に達したことがわかった。これは、過去最多だった21年の3倍超で、約45万世帯分の年間消費電力量に相当する。再生可能エネルギーを生かし切れていない。

再生可能エネルギーの出力制御が急増している。

電気は発電量と使用量をそろえないと周波数が乱れて大停電になるおそれがある。発電量が過剰になると、発電量と使用量のバランスを保つため大手電力が再エネの発電を電力線に接続するのを一時停止するのが出力制御だ。

国のルールでは、まず二酸化炭素(CO2)の排出量が多く、出力を上げ下げしやすい火力発電を減らし、余った電気を他の地域に送る。次にバイオマス、太陽光・風力の順で再エネを抑える。出力を簡単に調整できないとされる原発は最後となる。

出力制御は、太陽光の導入が早かった九州で18年秋に始まり、22年春以降に東京電力管内を除く全国に広がった。22年は中国、四国、東北、北海道、23年は沖縄、北陸、中部、関西の各電力エリアで始まった。

大手電力が23年末までの需給実績を公表したのを受けて、送電網が別の沖縄と未実施の東京を除く8社の太陽光と風力の制御量を集計した。

23年1~12月の制御量は約19・2億キロワット時で、過去最多だった21年(約5・8億キロワット時)の約3・3倍、22年(約3・0億キロワット時)の約6・5倍だった。全体の7割を九州が占めた。

このような事態が生じている。

地球温暖化防止対策として、再生可能自然エネルギーによる発電が叫ばれている中で、こういう不具合が生じている。一方で、原子力発電は可動期限を40年から60年まで伸ばそうという方針で進められている。

どのように頑丈に造られた設備であっても長い年月が経てばそれなりに老化する。これは自然の摂理だ。

従来の火力や、危険な原子力発電から脱却しようという流れは、危うい方向に進んでいる。

こういう話もある。

能登半島地震では、震度7が観測された石川県意賀町にある北陸電力志賀原発にも関心が集まった。使用済み核燃料の冷却が一時停止、変圧器からの油漏れ、モニタリングポストの欠測、非常用発電機の停止……。次々にトラブルが判明し、情報発信にも課題を残した。

あちこちの道路が寸断し、事故時の避難の難しさが改めて論議になった。長く運転が止まっていたので、すぐに危機に陥る状況ではなかった。電源も複数残っていた。ひとまずは安心だが、多重の安全対策が次々に破られて手に負えなくなった東京電力福島第一原発事故を思い起こせば安心しすぎるのは禁物だ。

先日、あるシンポジウムで「直下で震度7が起きたのに原発は無事だった。騒ぎすぎだ」という趣旨の発言を聞いた。もしそういう誤解が広まっているならよくないので、いくつか事実関係を押さえておきたい。

志賀町で震度7が観測されたのは町の北部で、原発から10キロ以上離れている。北陸電力の発表によると、原発で観測された揺れは震度5・強。稼働中なら原子炉が自動停止する大きさだったが、主要機器で想定していた最大レベルには達していない。今回の活断層は、能登半島の北岸に沿,つ位置にある。原発で想定していた最大級の揺れは、もっと間近の活断層が動くとして計算していた。つまり志賀原発にとっては、被害が小さくて当然の揺れだった。それでも今回、一部の揺れの同期帯では想定を上回った。2007年の地震でも想定を超え、最新知見を踏まえて「極めてまれな」揺れを想定したにもかかわらずだ。活断層の運動の見積もりも過小だった。

原発は、地震のたびに過小評価があらわになる。白然を甘くみているのではないか。結果オーライで済ませてはいけない。新規制基準の審査を通っても、事故のリスクはゼロにならない。事故時の避難は、5段階で安全を確保する「深層防護」の最後のとりでだ。

しかし、避難計画はただでさえ実効性が疑問視されてきた。能登半島地震の被害をみれば、地震時の困難さは明らかだ。原発が事故に至るほどの大地震なら、周辺の地震被書が小さいはずがない。それでも原発を使いたいのなら、避難や屋内退避を求める30キロ圏内で建物の耐震化100%を先に達成させるのが最低限の条件ではないか。建物が倒壊すれば避難から取り残される人が出るうえ、屋内退避どころではなくなる。今回の地震で倒壊したのは、古い耐震基準で建てられた住宅が多かった。家さえ倒れなければ人の被害も、始の後の行動の制約も格段に小さくなる。原発は災害時の混乱に拍車をかける。福島第一原発の事故が津波による行方不明者の捜索を阻み、多くの災害関連死を招いたことを忘れてはならない。

という報道がある。

『喉元過ぎれば熱さ忘れる』『人のうわさも75日』というような諺がある。自分の都合がいいように解釈するのが人間の性である。それより時々、大きな痛みを伴う事を経験する。

日本は世界一の地震大国であり、地盤は一番不安定な国土になっている。そういう位置にある日本が世界一、厳しい原子力規制基準を守るから、安全だと言われても、安心できない。それは、安全基準以内(想定内)の地震や火山噴火などの場合に限る。

自然の猛威は、時々、想定外の規模で発生することがある。災害が起きれば、『想定外』という言い訳は、それで済む場合と、済まされない場合がある。

飛行機はエンジンが止まれば、必ず墜落する。二重三重の安全対策を講じても事故はゼロにならない。

でも事故率では、自動車より群を抜いて安全?な乗り物と言える。万一、トラブった際に安全サイドに倒れるような設計ができれば絶対安全と言える。しかし、飛行機は空中を飛ぶ以上、引力の法則に逆らえない。

飛行機も原子力発電も事故が起きると不安全なサイドに進むことは共通である。飛行機と原発の違いは、飛行機は不幸にも墜落すると、乗員乗客が被害にあう。墜落した場所に人がいれば巻き添えになることもあるが、いずれにしても、それでことが終息する。

原子力発電は福島の事故が証明しているように、何十年では終息せず、事故処理が何百年もかかり、地域住民全体に被害が及ぶ。被害の広さと、被害の時間的長さと、復旧作業にかかる巨額の費用が比類なき事態になる。

だが、原子力発電はウラン燃料を一度、炉心に入れて発電開始すれば少なくても1年間はそのまま巨大な電力を生み出すことができる。火力発電では、常に石炭や重油の供給問題が付きまとう。だから電力会社は原子力発電をさらに推し進めようと躍起に安全をPRしている。

今回の志賀原発は能登半島地震で大きな被害が生じなかったということで、『やはり原発は安全だ!』という誤ったPRを始めているらしい。

炉心は大丈夫かもしれないが、格納容器、それにつながる幾多の安全装置、何千ものパイプラインなど、あらゆる設備が地震の揺れや、津波に耐えられるか分からない。これは人知では完全を期すことができない。

そういう思いに立てば、再生可能エネルギーの発電量が需要電力を上回ったので、電力系統から切断しますという安易な処置は如何かと思う。『原子力発電がありき』という前提で、そこから脱却を考えないでいると、余った電気は使いませんよ!と断る事態を生んでいる。いつまでも余剰電力を使わないで放置することは、地球温暖化の取り組みとは逆行する。

その課題は、国費に依る抜本的な『日本列島縦断大規模送電ネットワーク』の建設で解消できる。

言わば、日本列島を縦断する電力大動脈を作ること。

その送電線に、あらゆるところで発電した電力をつなぎ、余剰電力の平準化を図ることになる。

南北に長い日本列島は気候による自然現象の違いが大きい。晴れているところもあれば、曇っている地域もある。強風が吹いているところもあれば、無風のところもある。自然エネルギーは不安定なものだ。それをうまく平準化することが大切だ。

現在、送電線網は9電力会社の持ち物になっていて、互いに競争している。だから、送電網は電力会社から切り離して、国が管理運営するような施策で進めなければ、なかなか進まない。

|

2024年2月10日(土)

関西家電メーカの明暗?

昭和から平成初期に隆盛を誇った関西メーカ3社(松下電器、三洋電機、シャープ)は、日本の家電時代を牽引してきた。かろうじて生き残ったのは、Panasonic一社になった。三洋は松下電器に吸収合併され、松下電器の兄弟会社だった松下電工も合併してPanasonicに統合した。この3社の合計売上は、12、3兆円だったと思うが、今のPanasinicは何と8兆円前後で推移している。売上、規模の競争する時代ではないが、それにしても一時期の6割前後の会社にスリム化してしまった。

家電製品は、市場が成熟化していて、新規需要はわずかになり、ほとんどが買い替え需要になっている。

冷蔵庫、洗濯機、テレビは家電商品の中核商品でどの家庭にも普及している。さらに、エアコン、炊飯器、掃除機、その他小物家電商品がある。どれも100%に近い普及率になる。

日本の家電メーカは、一層便利で、高機能で、高品質な商品開発、製造を思考したので、価格がドンドン上がってしまった。不要と思われる機能が付いたり、自動化したりして価格を吊上げた。

世界(海外)はそういう高付加価値の家電に要望がなく、基本機能がしっかりしていて、安い商品を要望していた。この商品戦略のギャップが韓国、その後の中国の家電メーカの躍進につながった。

その流れは、海外旅行してはっきりとわかった。空港ロビー、都市の街角などの看板が、日本メーカのネオンサインから、サムスン、LG電子などに変わったこと。今までは、Panasonic、SONY、Sharp、Canon、NIKONなどが目に飛び込んできた。その景色が一変した。

当時、この状況を見て、素直に対応していれば、今のようなみじめな状況になっていない。海外の街中の量販店や電気屋を見ても、展示されている商品は、韓国の2社、中国メーカ、さらにはアメリカのGE、オランダのPhilipsなどが目立っていた。日本メーカは商品戦略に失敗してしまったと言える。

その中で、着実にシェアを伸ばしてきた日本メーカがあった。それはエアコンで世界トップのDIKIN(ダイキン)だ。エアコンに特化して、南国の暑い国向けにはガンガン冷やす商品を安価で提供してきた。ヨーロッパ向けは、冷暖エアコン、特に業務用を中心に商売を展開した。

さて、昭和、平成、そして令和と時代は移り、現在の生き残りのPanasinicとSharpの決算を見ると、Panasonicは第3四半期の利益が前年同期比2.5倍の3991億円となり、株価も1479円をつけている。

しかし、Panasonicに期待したいのは、株価が少なくとも2000円を越える水準になってほしい。

一方、Sharpは業績予想を下方修正 純損益が一転100億円の赤字となり、2024年3月期の連結業績予想を下方修正し、純損益が100億円の赤字になる見通し。デバイス事業でスマートフォンやPC向けなどの需要回復が遅れ、中小型ディスプレイの市況が悪化。2期連続の最終赤字を見込む。売上高は2兆3500億円(従来2兆5600億円)、営業損益はトントン(同400億円の黒字)

Sharpは、一時期、亀山に大きな液晶工場を立ち上げ大成功した。大画面液晶テレビは亀山モデルとして評判になった。その後、さらに巨大な堺工場を建設し、そのビジネスモデルが注目され、目を見張った。 将来はSharpが業界をリードするとまで言われたが、「身の丈を超す投資」がその後の不調を来すことになり、Sharp の命取りになった。何とも残念なことである。これで日本の液晶事業は完全に韓国、その後中国に移ってしまった。

普通は、先行者利得が働くはずであるが、この業界は半導体と同様に、巨大投資に耐える資金力が必要であり、国策としての韓国に軍配が上がった。その後、Sharpは台湾企業に買収されて現在に至るが、その後も液晶事業が嵩になって重荷になっているようだ。

Panasonicも一時、液晶とプラズマディスプレイの両股をかけ、巨大投資を繰り返してきたが、いずれも失敗に終わり、往年の華々しい姿は消えている。現状は、以前在籍した会社とは全く違う会社になっているようだ。創業者の経営理念が今どう生きているのか分からないほど、会社の風貌も体質も変わった気がする。株式市場は冷静に会社の状況を反映する。千4,5百円でウロチョロするようでは普通の会社だ。

やはり、往年の松下電器のように、少なくとも2000円を超える会社に復活してほしい。

|

2024年2月5日(月)

なぜ、古代ギリシャや古代ローマの彫像は裸体が多いのか?

また、なぜ、手・足や頭がないものが多いのか?

ヨーロッパ、特にギリシャ、イタリア、地中海沿岸を旅行すると、健康な肉体美に溢れ、生き生きとした男・女の彫像を見ることが出来る。また、大英博物館やルーブル美術館などヨーロッパ各地の有名な博物館や美術館に展示されている古代ギリシャ、ローマ時代の彫像は、男女とも立ち姿の裸体である。

現代の彫刻と変わらない写実的でリアルな彫像を見て圧倒される。しかし、何故か、ほとんどが立ち姿で、残念ながら手や足の一部や頭がないものが多い。今まで古いものだから、掘り出すときに折れたり、欠けたのか?と思っていたが、それには訳があった。

いままで、塩野七生(しおの ななえ)さんの「ローマ人の物語」文庫本・全43巻(冊)の内、40冊まで読み進めてきた。これは長編の歴史小説である。古代ローマやギリシャについて深く知らなかった史実や当時の時代背景を学んでいるところ。

古代ギリシャ、ローマの人々は、ギリシャ神話やローマの神々、その最高峰にある神ユピテルや、その妻のユノー、知の神であるギリシャのアテネなど、幾多の神々を建国以来1000年余り信仰してきた。この神々は、昔ながらのその地の神々で、古代ローマ人は何でも神にする多様性や寛容性を持った人々だった。

古代ローマは、『多神教』の世界であった。

しかも、ギリシャ、ローマ時代は神々に通じる完成された姿は、人の裸の肉体美と信じられていたので、男女の裸身の彫像が沢山作られ祀られてきた。

ローマが次第に領土を拡大し、ローマ帝国を造り上げると、北方や東方から蛮族や異民族の侵入が盛んになり、それを各方面の領土防衛隊が駆逐しながら、住民の安全な生活を保障してきた。その戦争のたびに神殿に祈りを捧げ、戦争に勝つたびにローマで凱旋を祝う祭りを行い、神殿に報告した。

古代ローマでは、王制、共和制、皇帝制時代を通じ、神を祀る専門職(司祭)がなく、元老院議員の中から最高神祇官を選び、聖職者として祭典を取り仕切ってきた。その後、帝政になると、最高神祇官は皇帝が執り行うようになった。

多神教の古代ローマでは、最高の神の姿の象徴は、健康な肉体美であった。たくさんの神殿が建設されたが、その内部や外部を飾るのは、たくさんの神=人の立像彫刻であった。紀元前後まで、ローマ帝国内は至る所に大小の神殿が建設され、祀られていたようだ。

それが、紀元後、キリストの誕生後、次第にキリスト教が人々の間に布教し始めた。キリスト教は古代ギリシャやローマの多神教と違い一神教である。キリスト教以前から一神教としてユダヤ教があった。しかし、ユダヤ教は厳しい戒律や一切の妥協を認めない立場であったため、一般の人々には馴染みにくく布教が進まなかった。しかしユダヤ人は、厳しい環境下でも戒律を守り、商売に長けていた。

キリストが誕生して十字架に架けられ殉教した後、ペテロやパウロの有名な二人の弟子により布教が進められた。その後、教義の整理や、布教活動を進める中で司祭などの組織が整備され、ローマ帝国内に広がった。

一方、ローマ帝国の周辺(辺境の地)では度重なる蛮族の侵入、侵攻が続き、その撃退のためローマ防衛軍は戦争を余儀なくされ、皇帝の何人かが戦場で亡くなることも生じた。ローマ帝国は盤石な体制から崩れだしてきた。

キリスト教徒の拡大はローマ皇帝にも及び、紀元2,3年頃には、キリスト教を認める皇帝が現れた。多神教と一神教のキリスト教が互いに対立したが、いろんな経緯を通じて、キリスト教を正当なローマの宗教として認めるようになった。

ここで、『異教』と『異端』の違いについて見るなら、

『異教』とは、自信が進行する宗教と全く別の宗教のことで、ローマ多神教の信者からすれば、キリスト教も、ユダヤ教も、その他の蛮族が信仰する種々の神々を信仰することであり、キリスト教からすれば、キリスト教以外の宗教ということになる。それを信じる人は『異教徒』となる。

『異端』とは、キリスト教の中でも各種の教義に分かれていたので、「三位一体説」を説く「アリアヌス派」や「アリウス派」など自分が信じて所属する『派』と違った『派』のことを示している。

紀元2~4世紀は、宗教上の大きな変革期であった。

ここで、タイトルの二つ目になるが、何故、手足や頭がない彫像が多いのか? について

キリスト教がローマ帝国の国教として公認されたのは、388年、皇帝テオドシウス(41歳)が蛮族対策をして後、ローマに帰還した際、元老院議会で「ローマ人の宗教として、あなた方はユピテルを信じるか、それともキリストを良しとするか?」と演説し元老院議員に賛否を問いただした。この結果、元老院議員の大多数は、古来のローマ人が信仰してきた「ローマの神々」から「キリスト教」を選択した。古代ローマは建国以来、1141年を経て、元老院はキリスト教の前に降伏した。これで正式にローマ帝国の国教はキリスト教に変わった。

そうなると、キリスト教は一神教であり、他の神々は異教となる。異教は認めないので、ローマの神々は、徹底的に廃棄された。至るところにあった神殿は壊され、内外の彫像も壊された。神殿は大理石でできたので、石材としてキリスト教教会の建築材料に使われたが、ローマの神々の象徴の彫像は、手や足や首を折られ廃棄された。

しかし、その中に数は少ないが完全な姿で発掘された彫像もある。それは、多分、長い間、神々の象徴として崇めてきた石像を壊すのが忍びないと思う人々が密かに穴に埋めたのだろうと推測される。

このキリスト教による破壊活動がなければ、古代ローマやギリシャの素晴らしい文化遺産は、完全に近い形で今に残っていたはずだ。キリスト教が一神教であったために、他の神を容認できなかったことにある。

(注)三位一体説

「三位一体」とは、キリスト教で重視される教義のひとつ。

三位とは、父と子と聖霊。すなわち、父なる神、そこから生まれ出た御子のイエス・キリスト、さらに、父や御子から出た者や御子を通して信者に注がれた霊などを意味する聖霊のこと。これらは互いに区別された位格であるが、本質的にはひとつであるとする見解が三位一体説となっている。

これには、キリスト教が唯一神を信仰の対象とする宗教であることが根本にある。ただし、三位一体と言う言葉自体は聖書のなかに登場していない。3つはひとりの神であるが父、御子、御霊の並びでは順位が存在するという意見やその違いがあるが、神としての力と栄光においては等しいという意見、など様々な解釈や論争がなされてきた。

現在のローマ市内遺跡

現在のローマ市内遺跡

|

2024年1月27日(土)

母校、和歌山県立耐久高校が選抜野球 甲子園発出場決定!!

和歌山県立耐久高等学校 (wakayama-c.ed.jp)

(朝日新聞記事より)

何と、学校創立171年になるようです。和歌山県一の歴史と伝統を有する学校です。

野球部が活躍した箕島高校とは近い距離にありながら、野球は知られていない存在

でした。その耐久高校が選抜、晴れの甲子園出場のニュースを聞いて驚いています。

甲子園での勝利を祈っています。頑張れ! 耐久高等学校!!!

2024年1月15日(月)

人為的ミスを防ぐには?

本年の正月は大変な騒動で開けた。元日の能登大地震に続き、2日には日航機が羽田空港で海保機と滑走路上で衝突する大事故が起きた。お正月で、テレビを見ていた人が多かったと思われる中、突然画面が羽田空港で火災が発生している様子を伝えた。当初、何事が起きたのか?分からなかったが、滑走路上でJAL機が燃えている様子を見た。もう少し離れたところでも火の手が上がっていた。これが海保機だったのだ。いずれにしてもあり得ない大事故が起きてしまった。

航空機事故は、離陸時と着陸時に起きる確率が大きいと聞いている。離陸時は、燃料を満タンにして飛び上がるため、離陸に失敗すれば大惨事になる。着陸時はタイヤが出なかったり、オーバーランして滑走路からはみ出す事故が多い。最近はALS(Automatic Landing System)という自動着陸装置を搭載しているので、霧が深く滑走路が見えない状態でも安全に着陸できる。

今回の事故は、天候が良く見通しも良かったので、普段どおり安全に着陸できる状態であった。

しかし、滑走路に海保機が侵入し止まっていたようだ。そこに後ろから着陸態勢で侵入したJAL機が衝突してしまった。考えられない事故が起きた。

通常、飛行機が離着陸する際は、空港の管制塔と何回もやり取りして着陸、離陸体制に入る。着陸機が侵入する際は優先して着陸してから、離陸機が離陸のため滑走路に入ることになっている。

今回はどうだったのか?

報道によると、管制官は海保機に誘導路の停止線で待機するように指示している。合わせて、「出発(離陸)はNO.1の順位です」という指示をしている。これを、離陸許可を得たと勘違いしたのでは?という見方があるようだ。夕方で17時40分と言えば、薄暗くなる時間帯だ。たくさんの航空機が離着陸する時間帯でもある。管制塔は大忙しで、離着陸する航空機を手際よくさばいて、指示を続けているはずだ。今回は管制官の指示に間違いがなかったようだが、海保機がNO.1の指示を聞き間違えた可能性が指摘されている。

聞き違いや指示間違いがあっても、安全を維持できるシステムを構築しないと乗客は安心できない。人間は思い違いや、聞き違いなど人為的ミスを犯すことがある。

車の運転でも、信号を見落としたり、考え事をしていて信号が赤になっているのを知らずに交差点に進入し、衝突事故になることもある。自動車事故と飛行機事故では、その被害の大きさは比較にならない。

海保機が滑走路に入る直前に、ちらっと着陸機がないかを確認していれば、この事故は起きなかった。多分、能登の被災地に救援物資を届けるために急いでいたのだろうと推察できる。

人為的事故を防ぐには、“思い込みを無くす”事故防止システムを導入すること

航空機の空中衝突防止装置として、

・TCAS:Traffic alert and Collision Avoidance System 周囲74Kmに届く

・ADS-B:Automatic Dependent Surveillance Broadcast 周囲185Kmに届く

航空機は搭載しているトランスポンダーという装置から常に電波を送信、受信し、互いの位置を確認し合い衝突を防止する仕組みになっている。

・TCASは、周囲に対し1030MHzで問合わせ信号を出し、1090MHzで他の航空機からの信号を受信する。

この動作を毎秒数回繰り返しながら飛んでいる。

・DAS-Bは、識別信号、自機の現在位置(緯度と経度)と高度、対気速度の情報を送信する。

この信号はTCASの信号の一部として、1090MHzで送信する。

小型機 コクピットの一例

TCAS/ADS-Bの事例

危険が生じれば、警報音や警告灯やディスプレイに警告表示するなど、システムを導入することである。

今回の事故では、その辺がどうなっていたのだろうか?

|

2024年1月10日(水)

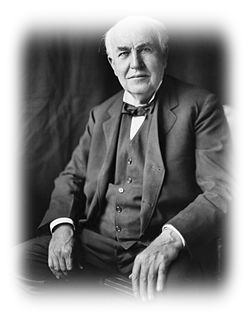

エジソンがほくそ笑んでいる?

エジソンが生まれてから177年、亡くなってから93年が経ちます。電気が世の中に普及し始めた頃、多くの発明家が競っていろんな取り組みをしました。その中にあって、断トツの実績を上げたのがエジソンで、「発明王」と言われています。この天才、エジソンですら、間違いを起こしたことがありますので紹介します。

エジソンは生涯を通じ、1300件余の発明や技術革新を行った天才です。その分野は、蓄音機、白熱電球、活動写真(映画)、家電製品、発電・送電の電力事業など広範囲です。エジソンは、JPモルガンの出資を得て、Edison General Electric Company(GE) を設立、現在のGEの前身です。

天才エジソンも犯した間違い、それは、電力を送るのに直流に拘ったことです。送電方法には、直流送電と交流送電の二つがあります。エジソンは直流方式を採用し、二コラ・テスラやジョージ・ウェスティングハウスは交流方式を提唱し、激しい「電流戦争」になりましたが、交流式に軍配が上がり決着しました。

それでは、何故、電力送電は交流になったのか?です。

電力は用途により、適する電圧が必要です。交流は、変圧器を使用して簡単に自由に電圧を上げ下げできます。この変圧器はとても高い効率で働きますので、電力損失が少ないのです。

一方、直流式は直流発電機で発電すると、その後、電圧を上げ下げすることは難しいのです。この電圧を自在に変えられる交流式は、直流式にない最も大きな長所です。

(注釈)直流電圧を変えるには、直流モータで直流発電機を回わして、希望する直流電圧を発電することになります。これは、設備が大がかりでコストが増え、変換効率が悪く、騒音も大きく、損失も増えます。エジソンの時代は直流電圧を変えるのは大きな課題でした。

現在なら、半導体コンバータ装置で、自在に直流電圧の変換ができますが、当時はそういう変換素子が無かったのです。

さらに、交流は送電線を接続したり遮断する際に、直流より容易にできます。

その理由は、交流は正弦波(サイン波)で波打っていますので、電圧がゼロになる点があります。この時に遮断機を作動させれば、回路を安全に接続・遮断できます。

直流は常に一定の電圧がかかっていますので、送電線のような高電圧回路を切る際にアーク放電が生じ、うまく遮断できないのです。もちろん、いろんな工夫をして遮断する方法を開発していますが、交流に比べると送電線網から遮断することが困難な問題です。

では、交流式は良いこと尽くめか? というと、直流式に比べて短所(弱点)もあります。

その一つは絶縁という課題です。交流は最大電圧が実効値の1.4倍高くなり、絶縁物の耐圧として高い材料が必要になります。直流は、最大値=実効値ですから、交流に比べて1/1.4の耐圧の絶縁物でよいのです。

さらに、交流は対地インピーダンスをもつことです。これは長距離送電では送電ロスが直流送電より大きくなります。直流は電線の抵抗のみです。

もう一つ、交流送電では「表皮効果」という現象が生じ、電線の表面に電流が集中することです。これは、電線の直径を太くしたり、電線の表面を電気抵抗が少ない金属材料で覆うような工夫をしています。

そういう経緯で、エジソンの直流送電は、交流送電に負けました。その後、現在まで交流送電方式が当たり前になっていました。

では、現在のテクノロジーが進化した時代に、「電流戦争」がどうなのか?です。

半導体が進化したおかげで、直流送電が再び日の目を見出しています。

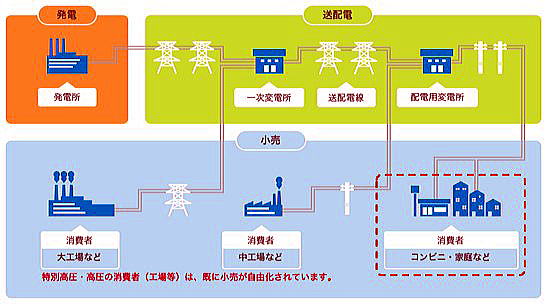

発電所は数千ボルトから数万ボルトで発電しますが、変圧器で数十万ボルトに昇圧し送電線に繋ぎます。

送電線は、野を超え、山を越えて、電力需要地に送られ、変電所で電圧を必要に応じて下げます。

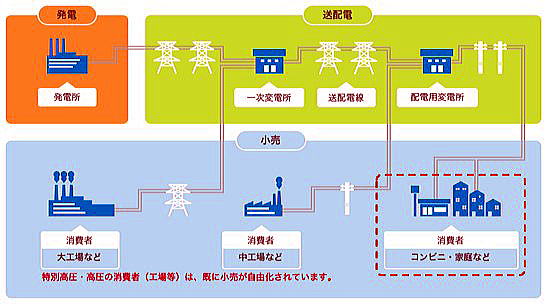

この変電所は一次変電所、二次変電所等で、次第に電圧を下げて、配電線につながり、電柱のトランスで6600ボルトから、200ボルトや100ボルトの電圧になります。これが送・配電線網の姿(下図参照)です。

さて、発電所から数百Kmも離れた遠隔地や、離れ島などに電気を送るとなると、途中に変電所を設けることはできません。そこで、最近は直流送電方式が採用されることが増えてきました。

直流は長距離送電ではロスが少ないのです。

直流送電するためには、発電所や変電所の交流電流を交直変換所で直流に変換します。この直流をケーブルで遠隔地まで一気に送電します。受電地では直流を直交変換所で交流に変えて、必要な電圧にして配電します。

この、交直変換所や直交変換所には、半導体のAC-DC、DC-ACインバータ回路が使われ、最近は数十万KWという巨大な電力変換所が造られ、送電網の効率化や電力会社間の連携に寄与しています。

上の写真:飛騨信濃変換所内部 容量は90万KW

さて、エジソンが提唱した直流送電ですが、交流送電に取って代わられましたが、半導体の進化により、電力半導体が造られ、上の写真のような変換所で、大電力の直流・交流変換が可能となりました。

直流送電のメリットが生かされるようになり、エジソンの面目が果たされたと言えるかもしれません。

(注) 送電電力損失=電流2×(電線の電気抵抗) +(少し、対地インピーダンスやコロナ放電、表皮効果などによるロス)

電力=電圧×電流

送電ロスを減らすためには、電流値を下げるため、電圧を上げる。そのため送電線の電圧は、数十万ボルトというような高圧になる。

(余談)

もう一つ、交流の別の課題は、明治初期、電気事業の立ち上げ時に、東京はドイツ製(50Hz)の発電機を輸入し、大阪はアメリカ製(60Hz)の発電機zを輸入しました。その結果、東日本は50Hz、西日本は60Hzという周波数の違う地域ができてしまいました。その境目は、富士川、糸魚川で両川を境目として、周波数が変わります。

同じ交流電流ですが、一分間に50サイクルか、60サイクルかの違いにより、同じ100Vでもモータの回転数が変わります。

モータの回転数(一分間) =120×周波数/極数

で示され、2極モータの場合

50Hz(関東地区)では、3000回転/分

60Hz(関西地区)では、3600回転/分

になります。

|

2024年1月1日(月)

新年おめでとうございます!

晴天の元旦を迎えました。『新年おめでとうございます。』

朝一番に近くの星田妙見宮に初詣に行きました。昨年のお札2枚と矢を返納し、今年の新しいお札と矢を買いました。矢が1200円になりましたので、御札と合わせて3200円奉納しました。星田神社の家内安全と厄除けのお札と荒神さんの札です。

正月は天気が良くなり、朝からたくさんのお参りがありました。いつものように、カメラを持参し、妙見宮からの眺望を撮りました。カメラは昨年末に、ニコンZfc(ミラーレス一眼カメラ)と、ニコン18-140mmZoomレンズに変えました。奇麗な写真が撮れています。

社務所前から本殿を見上げる

本殿への石段

星田妙見宮の本殿

星田妙見のご神体岩

本殿にお参りを済ませて階段を下る参拝客

お守りや札を買い求める参拝客

手洗い水 辰(龍)の口から水が出ています。

JR星田駅北付近の再開発地域、中央部にEDION、キリン堂、フレッシュバザールなどの店が建ち並んでいます。駅には、トナリエができ、医療ゾーンも開かれました。第二京阪高速道が開通して、この地域の再開発が順調に進み、風景が一新しています。

JR星田駅の直ぐ近くにシエリア(関電不動産、15階建高層マンション、225戸)の建設も進み、来年の今頃には完成するようです。星田駅界隈は発展途上にあります。

|

2023年12月30日(土)

(安全基準を守れない土木工事)

トンネル内壁のコンクリート、補強桟の不正工事!

完成したはずのトンネルが、ほぼ全てやり直しに――。

全国の公共工事でも異例の事態が和歌山県で起きている。トンネル内壁のコンクリートの厚みが規定の10分の1しかないなど「張りぼて」であることが発覚した。このトンネルは、南海トラフ地震による津波被災時などのアクセス確保が目的。受注業者の負担で工事がやり直されることになったが、使用開始は約2年遅れてしまう。

■津波時に威力を発揮するはずだったが…

施工不良が発覚したのは、和歌山県那智勝浦、串本両町境の「八郎山トンネル」(711m)。この地域の主要幹線道路・国道42号は海岸近くを走っており地震による津波被害が想定される。そのため、内陸部を通る県道にトンネルを設けようと、県は2020年に一般競争入札を実施。

浅川組(和歌山市)など2社による共同企業体が約20億円で受注した。22年9月に完成して県に引き渡され、23年12月に使用開始予定だった。

ところが、別の業者が22年12月、照明設置のために天井に穴を開けると、内部に空洞があることが判明。その後、県の調査で本来30cmあるべき内壁コンクリートの厚みが3cmしかないほか、全体の約7割で空洞が見つかった。風化や地震などによるひび割れでコンクリートが落下しやすくなるという。事態はこれだけで収まらなかった。内壁のトンネルを支えるアーチ状の鋼材(支保工(しほこう))を調べたところ、ほぼ全域で本来の位置に設置されていなかった。

その結果、内壁を全域で剥がし、約700本の全ての支保工を外して、掘削以外の工程をやり直すことが決まった。工事費用はすべて受注業者が負担する。

■一体、何があったのか。

浅川組によると、現場担当者は社内調査に対して「コンクリートの厚みが確保できていないことを認識していたが、工期を短縮したかったのでそのまま工事を進めた」「数値を偽装して検査を通した」と認めた。また、県の調査では、工事の進捗(しんちょく)に応じて県のチェックを受ける「段階確認」の申請について、業者側は「内壁の薄さを隠すため規定を守らなかった」と明かした。県は受注の2社を23年7月から6カ月間の入札参加資格停止とした。

■和歌山県の管理にも甘さ

これほどずさんな工事にもかかわらず、県は施工不良を見抜けなかった。業者の現場担当者は内壁の厚さの数値を改ざんした書類を県に提出していた。ただ、県側も本来136回必要な段階確認を最初の6回しか実施していなかった。県の管理の甘さがずさんな工事を助長した面もある。

県は「担当者が今回のようなトンネル工事の経験不足で、すべての進捗ごとに検査しなければいけないという認識が欠けていた」と説明。県議会で追及を受けた幹部が「責任を重く受け止めている」と謝罪に追い込まれた。今後は工事前に段階確認の手順を決め、上司らが決裁するなどの対策を講じる。

取材に対し浅川組は「現場のコンプライアンス意識の不足と会社との連絡不足に起因していると思う。全社員にコンプライアンス教育を実施し、信頼回復に努めたい」と話している。

全国で老朽化したインフラの修復が急がれる一方、技術者やノウハウ継承の不足が問題化している。関係者の間には「現場では工期厳守を迫られ、安全性が後回しになっている面があるのでは」と指摘する声もある。

■この記事を読んで、!!

今、大問題になっているダイハツ工業の道路交通法違反に相通じるものがあることに気づく。

ダイハツは、開発スケジュールを守り、出荷を予定どおりに行うことが最優先事項になり、そのため法規違反を行ってしまった。安全のための法規を守ることより、日程が優先された。

このトンネルのコンクリート壁の厚さ不足や補強鋼材の設置不具合なども同じ問題と言える。トンネルの完成を日程どおりに進めるために、言わば手抜き工事をしてしまったということだ。

安全や信頼性を確保するために技術基準や関連法規が定められ、それを絶対守ることが義務付けられている。法を破れば、出荷停止や工事のやり直しや指名業者から外されるなどの制裁措置が取られることになる。

それにしても、最近、余りにもいろんな業種、業態で品質問題が見受けられることに対し、日本は大丈夫か?と不信が募る。

車では、デンソー製の燃料ポンプ不良で、世界中で1300万台にも及ぶリコールを始めると聞いている。一台当たり2、3万円の費用が掛かるそうだから、数千億円の修理費用がかかることになる。この問題は金額的には巨額な損失を生じたが、不良の発生要因からすれば、うなずける部分もある。

企業は「不良ゼロ」を目指して取り組んでいるが、どうしても見抜けない不良は仕方ないこともある。

しかし、「品質第一」を掲げながら、「日程第一(それは「儲け第一」に通じることだが)」に走り、そのために不正や不良を行なうことは絶対あってはならない。これは人為的な不正や不良と言えるから。

しかし、一方でそういうことが起きる可能性が排除できない。だから、それを未然に防ぐのは、第三者の検査や監査が必要になる。現場任せでは無くならない。検査や監査は現場とは別の目で見ることが重要になる。

品質保証関連では、ISO9001という品質規格がある。この規格は、製造や工事などあらゆる業種・業態で各現場は品質水準の維持に取り組むこととを要求している。同時に、品質の維持には検査、監査を別の目で行うことが要求されている。

(注)ISO;Inter National Standard Organization ;国際標準化機構

ISO9001は品質マネジメントシステムを構築するための取り組み

日本の品質管理は最善説に則った管理手法であり、ISO9001は性悪説の立場で第三者の目で見るということになる。

特に、公共事業などを請け負う事業者は自ら厳しく品質維持向上に取り組むと同時に、国や県の検査担当者が現場で基準通りに作業や工事が進められているかを検査することが求められる。

|

2023年12月1日(金)

寒冷地の動物はなぜ体格が大きいのか?

ツキノワグマ < ヒグマ < シロクマ

今日から12月、師走に入りました。

星田の里山もすっかり紅葉しています。この時期は気温も下がり、朝の気温は4℃。最高気温も10℃台になってきました。

ちょっと不思議な話ですが、寒いところに住んでいる動物は体が大きくなるという話です。例えば、熊(クマ)は本州に住む「ツキノワグマ」より、北海道の「ヒグマ」の方が大型です。アラスカなどに住む「シロクマ」はさらに大きな体格です。これは人間にも言えるようです。寒冷地に住んでいる人の方が背丈も肉付きもよく太めの人が多いそうです。ウクライナ戦争のニュースを見ていますと、体格が大きく、太めの人が多いです。

アメリカ人は50年ほど前はスーツを着ても、背が高くスマートな人が多かったです。それが今は、だぶだぶに太った人がやたらと目に付きます。アメリカが以前より気温が下がり、寒くはなっていないはずです。

これは、食生活の性でしょう。巨大なハンバーグやステーキなどをたらふく食べ、さらにポテトチップスなど大量に炭水化物を食べるようになったからだと思われます。先進国に住む人々は食が豊かになりましたので、デブ(肥満)の人がやたらと増えました。一方で、食べるものにも困る国々の人はやせ細っています。食に起因する体形の差は分かりやすいですが、寒い地方に住む動物は大きな体形をしている原因は何か?です。

それは、体の大きさ(容積)と体表面積の関係にあるようです。

容積は3乗に比例し、表面積は2乗に比例します。分かりやすく言うと、ボールを考えてみて下さい。

球の堆積は、4/3πr3 ですが、表面積は4πr2 となります。

大きさを2倍にしたとしますと、体積は8倍、表面積は4倍になります。大きさの増加分に比べて、表面積は少なくなるということです。体から放出される熱は表面積に比例しますので、体を大きくした方が表面積が少なくなり、体温が逃げ出す割合が少なくなります。だから、寒いところに住む動物(人間を含め)は、体が大きくなったのです。体に高カロリーの脂肪を沢山貯めこんだのです。長い間(何世代)も寒いところに住むことに順応して、それが遺伝子に組み込まれてきたということです。

ウクライナの兵士を見ていると、我われ日本人と比べて、体格が大きく太めの人が多いのは、ウクライナが日本より寒いからです。加えて、食生活の違いもありますが、・・・・。

自然界を生き延びる動物のチエがこういうところにも生かされています。命をつなぎ、生き延びるということがすごいことか分かります。

|

2023年11月20日(月)

石油ファンヒータの臭いの削減策は?

寒くなり、暖房が欲しい日がやってきた。我が家の暖房対策は、電気(遠赤外線)ヒータと、電気エアコンと、ガスファンヒータと、灯油ファンヒータの使い合わせで行なっている。年金生活なので、暖房費をできるだけかけず、快適な環境をいかに得るかを考えて、暖房器具を設置している。

秋のはじめ、軽く暖房するにはエアコンで十分ですが、外気温が下がると、ヒートポンプ式エアコンはあまり暖房効果が得られません。最近、改善されているが、やはり厳寒期(外気温が数℃以下)になると、暖房能力が極端に落ちる。そこで、1階リビングや居間は、ガスファンヒータを2台使っている。これは大阪ガス(リンナイOEM)製で、大変よくできていて、暖房温度調整範囲が広く、最大燃焼時は5400Kcalもあり、最少は500Kcal

以下となり、さらに室温が上がり過ぎると消火しますので、ガスの無駄遣いがなくなる。

ガスファンヒータの良い点は、この暖房能力範囲が広いこと、臭いがないこと、直ぐ着火し温まることです。ガスが燃えると水分が発生するので、湿度も適当に維持される。電気エアコンは室内が乾燥するので、加湿が必要なこともある。更衣室(浴室)は遠赤外線電気ストーブを使っている。小型で軽いので、狭い部屋で使うのには最適です。使用時間が短いので、電気代もあまり気にすることもありません。

寝室はエアコンを取り付けているので、夏場は重宝しますが、冬は使いません。寝るときの暖房はもっぱら電気毛布に世話になっている。これは非常に快適です。

さて、2階の自分の部屋(4畳程度;無線や読書やCDを聞いたり、趣味の工作など)では、灯油ファンヒータを使っている。エアコンは設置しているが厳寒期は温まるまで時間がかかるので、11月頃から3月頃までは灯油ファンヒーターを使っている。本当はガスファンヒータにしたいのですが、ガス管を2階にひく工事が大変なので、灯油ファンヒータを使っている。給油が厳寒期では2日に一度ぐらい必要になり、給油時に手に油が着かないよう手袋をして慎重にキャップをあけ給油するが、寒い日に、給油で外に出るのが嫌ですね。

この石油ファンヒータは2台目で、ダイニチ製を使っている。 品番はFW-3218S

修理方法は、Youtubeで、FW-3218Sと入力し、検索して下さい。たくさんの事例がアップされています。

石油暖房機のメーカ

ダイニチ、コロナ、トヨトミの3社で、以前はNational(松下電器)も製造していたが、品質トラブルや事故対応で、この事業から撤退した。現在、シェアはダイニチがトップを走っている。

3社3洋の燃焼方式の違いがあり、それぞれ長所・短所を持っている。

ダイニチは、ブンゼンバーナー(気化)方式で、灯油をヒータで加熱し、ノズルから噴き出して燃やす。だから着火に失敗すると、白い灯油の蒸気が噴き出す。こうなると部屋の中に石油の強烈な臭いが充満する。構造的に灯油を電気ヒータで温め続ける必要があり、燃焼中も常に100W程度の電力を消費する。電源スイッチオンして着火するまでの時間は40秒程度で速い。寒い冬に直ぐ部屋を暖めたい時は、この着火時間が短いと有り難い。石油気化ガスを燃やすので効率は高い。大火力が得られるという長所もある。

コロナは、ポンプ噴霧(気化)方式を採用。石油を気化させる熱は燃焼中の熱を利用するので、電力消費が少ない。着火時のみ電気ヒータで加熱する。短所は着火まで加熱に要する時間が長い。

トヨトミは、ポット気化式を採用している。蒸発皿(ポット)に灯油を流し込み気化させて燃やす。石油ストーブと似た方式。コロナと同様に着火まで時間がかかるが、電力消費は少ない。

このように3社3様で、長所・短所があるので、用途に応じて使うようにすればいい。自分は、一番売れているダイニチを使っているが、今は2台目で、2018年製造の商品で5年目になる。ついこの前に買い替えたような気がするが、もう5年も経つのか!

先日、気温が急に下がったので、エアコンから石油ファンヒータに変えた。スタンドでポリタン2缶買い、使い始めた。この秋初めてなのでスイッチを入れると、ボッーという音と共に、白い煙(灯油の蒸気)が出たが、すぐに点火し燃えているが、以前と比べて石油独特の嫌な臭いがきついように感じた。そこで小窓から燃焼状態を見ると、ポッ・ポッという音と共に炎が揺れて、青色になったり、赤色になったりする。燃え方が不安定になっていることが分かった。設定温度を上げて、強燃焼状態では異常なく青色の炎で燃え続けている。この時はあまり臭わない。

臭いの原因は?

動作異常のエラー表示は出ていないので、完全な異常状態ではないようだ。

そこで、Youtubeで調べると、たくさんの事例が紹介されている。いくつかを見て、燃焼ノズルが詰まり、安定してノズルに灯油が供給されていない?と分かったので、Youtubeを参考に分解修理を試みた。

分解の仕方は、Youtubeでご覧ください。

掃除前の状態;ノズル針;煤や焦げたカスが固着している

きれいにカスを取り除いたノズル針

思ったとおり、火力調整ノズル針に油の煤が焦げ付いている。それをペーパや鑢できれいに落とした。ついでに着火、炎検出針の掃除もして、再度組立て、念のため屋外で動作の確認をしたところ、連続して安定して燃えるようになった。

使い残した灯油を使うと、分離した成分が給油パイプやノズルに付着し、固着したりして不良の原因になることが多い。自分は前年の使い残しがないよう春先に、早めに灯油暖房からエアコンに切り替えている。それでも、5年使うと、こうなるのか!ということが分かった。

分解したついでに内部の点検をした。特にわたゴミやその他のゴミが積もっていることもなかった。

部屋で、へヤースプレイなどを使うと、スプレー内の成分でシリコンが着火棒や炎センサー(棒)の表面に付着し、このシリコンの膜が絶縁物なので、着火のための放電や、炎検出動作ができなくなり、エラー表示が出ることが多いようだ。石油ファンヒータ故障はこの着火不良と炎検出不良が原因であることが多い。

ガスファンヒータは、ノズルから噴き出したガスに直に点火するので臭いも出ない。キチンのガスコンロと同じ原理なので、火力調整範囲が広く、燃えて温まった空気をファンで吹き出せばいい。構造は簡単で故障も少ない。臭いもない。給油の手間もかからない。暖房はガスファンヒータが一番だと思う。

暖房費について、以前は灯油が安かった。以前は18Lが700円台以下だったが、今は2000円ほどになっている。ガソリンが80円前後から160円を超える昨今である。そう考えると、ガスに魅力を感じる。

快適な暮らしをするには、お金がかかる時代になった。昔は部屋の暖房などはなく、火鉢に住みを入れて手をかざして暖をとった。手や足の指先に“しもやけ”ができて、春先になると、かゆくてたまらなかった。そういう子供時代を思うと、今は快適な生活をしている。

一方で、地球環境に対しては、大きな負荷がかかり続けている。

|

2023年11月8日(水)

80歳を迎えて思うこと

昨日、80歳の誕生日を迎えた。我が人生80年が過ぎ、生まれてこの方、いろんなことを経験した。

これからも、さらにいろんな経験をするのだろう。

小中学校時代の思い出、高校から浪人時代の思い出、大学時代の思い出、松下電器に入社し社会人としての思い出、無事に定年を迎えた時の思い出など、順調と波乱に満ちた人生だった。

今にして思えば、『人生はチャラだ!』と思う。良かったこと、残念だったこと、うまく行ったこと、思うようにならなかったことなどが混在した状態で、いいことばかりではなく、また悪いことばかりではないということ。総じて、自分なりには、よく頑張ったかなと満足している。

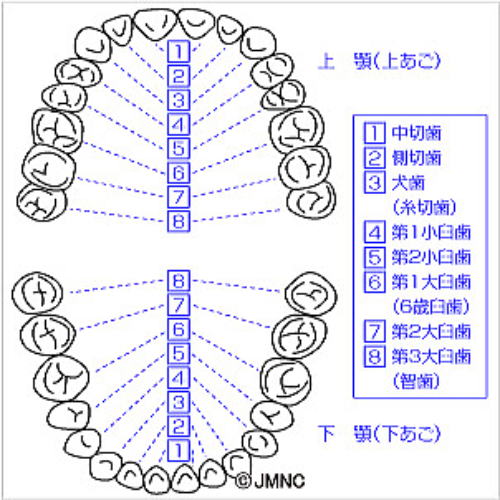

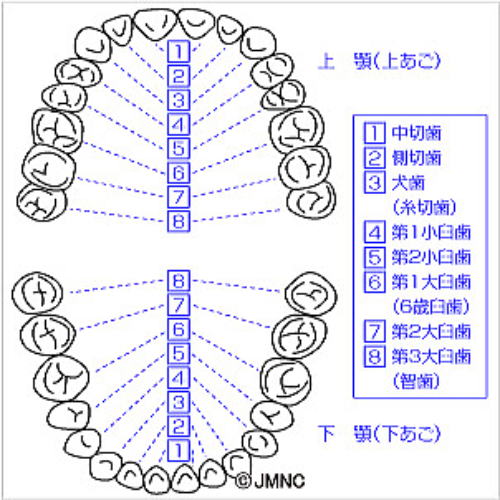

80歳という節目を迎え、歯医者から、『80-20』という話を聞く。これは健康維持のために、80歳で自分の歯が20本残っていることという意味らしい。

そこで、人の歯の構造を改めて調べてみた。

人間の歯は、全部で32本ある。その内、『親知らず』と言われる第3大臼歯は生えない人もいる。

そこで、一般的に歯の本数は、上下合わせて28本ということになる。年齢と共に、虫歯や歯槽膿漏などが原因で歯が抜ける。そこで、80歳で、自分の歯が20本残っているかどうかが目標になる。

歯がない場合は、入れ歯(総入れ歯・部分入れ歯)、挿し歯、インプラントなどで補うことになる。

今思えば、子供の頃の歯の磨き方がまずかった。歯ブラシを真横にして、ゴシゴシ磨いた。これでは歯垢が取れない。歯垢が溜まると、そこから雑菌が増えて、歯槽膿漏になり、歯が抜け落ちることになる。今は、毛先の細い歯ブラシを使い、歯と歯茎の間に毛先が入るように磨いている。

もう一つ、食後に必ず歯を磨くことを習慣づけている。それも歯間ブラシを併用しているので、最近は歯磨き中に全く出血しなくなった。

市内には沢山の歯医者が開業していて、どこの歯医者が上手なのかよく分からなかったので、行きつけの歯医者に通っていた。そこが下手とかどうという問題ではない。

ある時、歯が抜けたので、どうしようかと思っていた時、ふと、電柱に歯医者の看板が掛かっているのを見た。その看板に、インプラント専門医と書かれていたので、インプラントがどういうものか興味があり、尋ねると、親切丁寧に説明してくれたので、思い切ってインプラント治療を受けることにした。

インプラントは、歯茎を切開し、ドリルで骨に穴をあけ、その穴にチタンのボルトをねじ込む。その後、切開した歯茎を縫合して、傷が癒えるまで2、3か月待つ。その後、再度、ボルトを埋めた部分を切開し、ボルトに歯を接合するという手術が必要になる。切開などは麻酔を使うので全く痛みはない。治療期間に約半年ぐらいかかるのが難点だ。もう一つ、インプラントは健康保険が利かず、治療費が高い。安いところでも、一本20万円程度、高いところでは60万円もするようだ。入れる歯の材料(材質)でも大きく値段が変わる。

まず一本やってみて、インプラントがどういうものかが分かった。結果は非常に具合がいい。全く自分の歯と変わりなく、硬いモノでも噛むことができる。

治療の期間が長く、治療費が高いという点を除けば、インプラントは非常にいいと思う。その後、前歯4本を2本のインプラントで持たせる方法で治療してもらった。今は、歯茎に3本のチタン棒が埋め込まれている。違和感は全くない。

今現在、歯の数は25本ある。その内、5本がインプラントの歯になっているので、自分自身の歯は20本になる。かろうじて80-20が達成できている状態だ。

実は、先日まで上顎の奥歯がもう一本あったが、その相手の下顎の奥歯がすでになくなっていたので、歯のかみ合わせがなくなり、次第に伸びてきた。歯医者から、この上の奥歯は無用の歯なので抜いた方がいいと言われ、抜歯してもらったので、80-20になった。

80歳の誕生日が過ぎて、これからも歯を大切に使ってゆこうと思っている。

少し、角度を変えて歯について考えると、考古学上では人の歯は多くの意味があるそうだ。

まず、歯は化石として残りやすい。また、人の犬歯は人類の歴史と共に小さくなる傾向があるので、進化の過程が推測できる。犬歯は、類人猿、原人、旧人と進化し、ホモサピエンスが誕生してからは現在までほとんど変わっていない。犬歯の持つ役割が変わってきたのだろう。

歯には歴史と共に、大きさが変わった歯と、そうでない歯がある。

犬歯の役割は、元来、武器としてであり、長い間重要な役割を果たしてきた。人の犬歯は数百万年もかけて少しずつ小さくなった。

では他の歯はどうなのか?

中切歯は個体差が少ない、顎の中心に近い歯ほど重要と言える。なぜかは不明だそうだ。

歯の化石を専門に研究している考古学者がいる。考古学では今まで重要な立場だったが、最近、遺伝子分析手法の進化が進み、とくに次世代シークエンサー遺伝子解析手法が取り入れられてから、人類の起源と地球上に拡散した人類の歴史が、科学的な分析により可能になりつつある。

|