自動車の新しい技術などについて、情報発信して参りま

2025年2月7日(金)

LED非常信号灯

| 愛車、2020年納車のフィット4ハイブリッドが2回目の車検を受けた。今回は何も悪いところがないので部品交換は法定の範囲でやってもらったので、いつもより安く上がった。 法定部品交換は、発煙筒の交換だった。(使用期限は4年、未使用だが廃棄処分)部品代は2700円 LED信号灯があるのを知った。Amazonのエーモン(amon)で691円(送料込)なので買ってみた。 超お買い得価格だ! エーモン(amon)ホームページ https://www.amon.co.jp この商品は、オートバックスでも販売している。 保安基準適合品、内部突起(UN-R21)適合品で、車検対応品。 新車に付属の発煙筒は赤い煙が出るので昼間はよく見えるが、夜は見えにくい。このLED非常灯は輝度が高く、かつ点滅するので、夜は強力な非常灯として威力を発揮するだろう。 発煙筒は新品に変えてもらったので、このLEDランプは、予備として車内に積み込んでおく。 よくできたライトなので、ご紹介します。  これが届いた商品(LED非常信号灯)  箱の中身、非常灯、単4電池2個、使用開始ラベル(メモ) 仕様 ・普通の車の発煙筒ホルダー(直径27mm)に装着可 ・夜間 約200m先まで危険を知らせる ・高輝度LED 9個搭載 ・点灯時間 20時間以上(新品バッテリー) ・ON/OFF スイッチ(黒丸ボタン) を押すと点滅する ・マグネット付きで、車の屋根など鉄板部に吸着、設置できる。(車の窓を開け、屋根に設置できる) ・車検 4年毎に、発煙筒のように入れ替える必要がない。 |

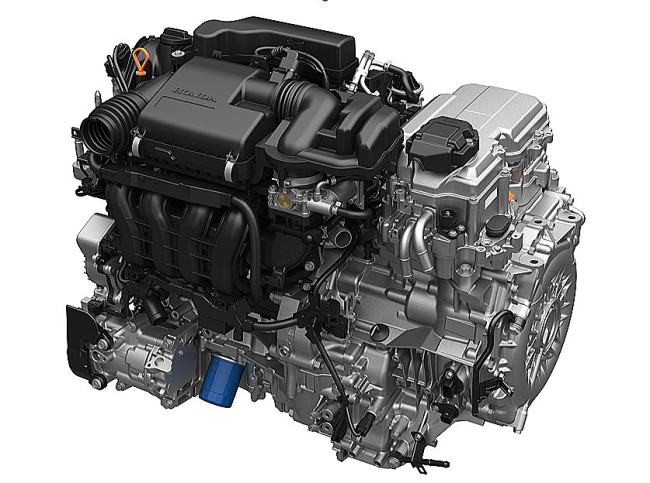

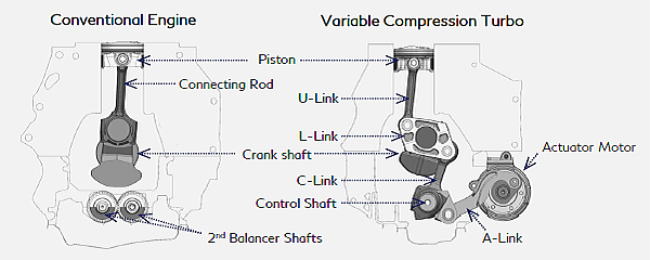

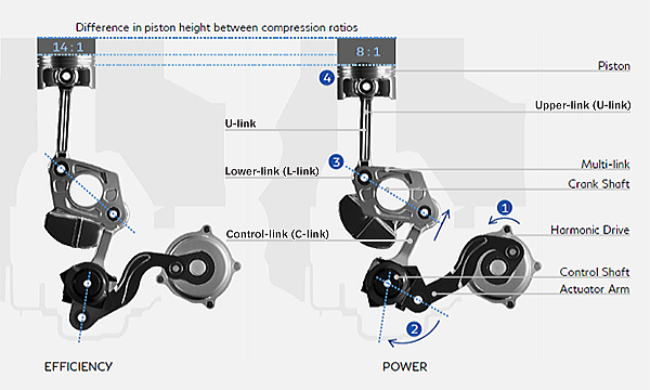

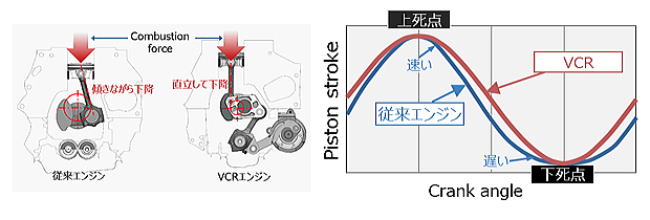

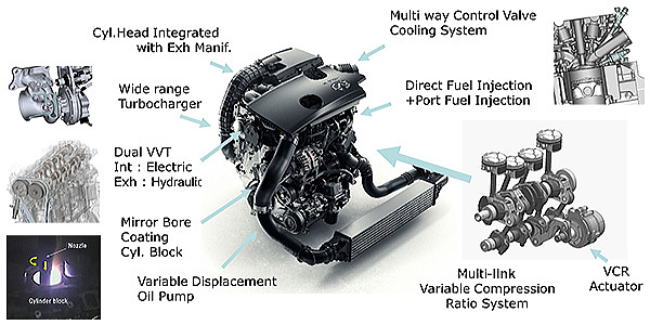

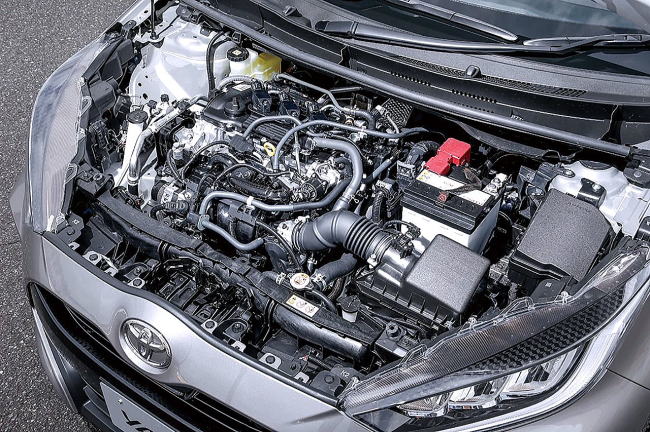

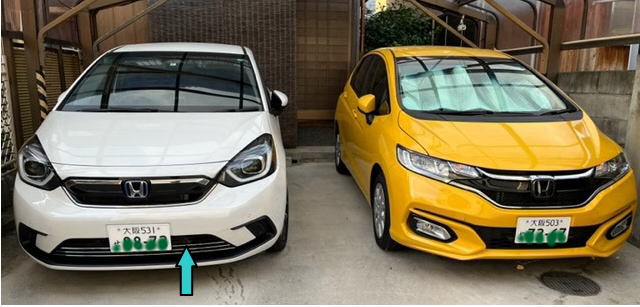

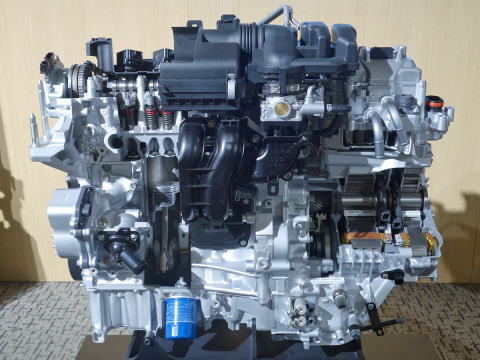

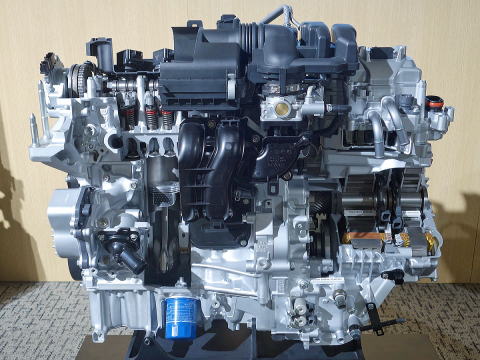

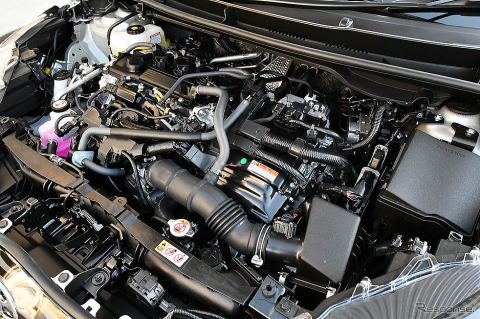

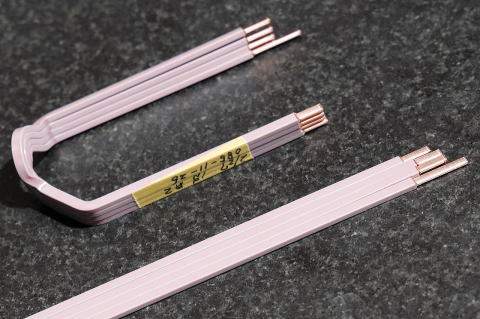

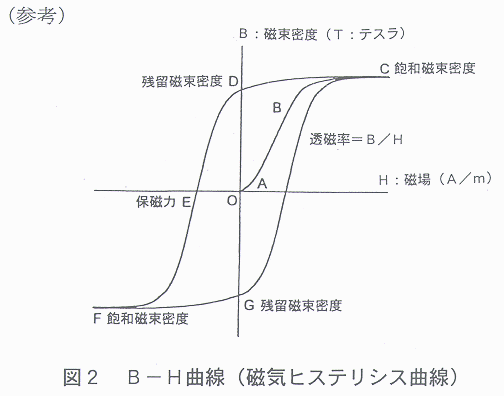

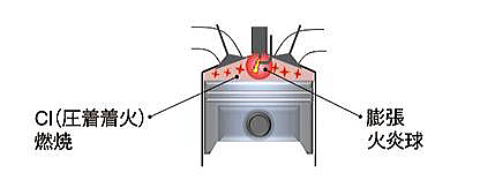

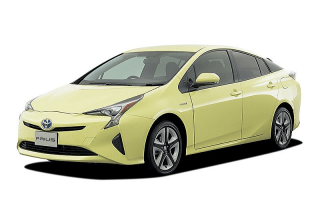

| エンジンは自動車が生まれた時から原動機として使われてきた。その原理は、石炭や石油(ガソリン)等の化石燃料を燃やして回転エネルギーを発生させ、それを駆動力に使う。 エンジンには、蒸気機関車に代表される外燃機関と、車のエンジンの内燃機関があるが、熱効率の点では内燃機関が圧倒的に優れている。ちなみに蒸気機関車の熱エネルギーは10%台に留まる。車のエンジンの熱効率は、ガソリンエンジンが25~35%、ジーゼルエンジンが25~35%程度と言われてきた。しかし技術の進化により、さらに10%程度改善が図られている。 直近は、エンジンのコンピュータ シミュレーション解析ができるようになり一層加速されるようになった。 その大きな進化は、着火方式、燃料供給方式、弁(バルブ)開閉方式、可変圧縮方式、ピストン・シリンダー摩擦低減技術、シリンダー冷却技術、排ガス還流技術、希薄燃焼技術、ターボ技術など多方面にわたる。最近のガソリンエンジンは45%を超えるような高効率エンジンが話題になっている。 車に搭載するエンジンは、加速時の力強さ、定速走行時のフィーリング、高回転時の静かさなどいろんな状況に応じて高次元の要求を満たす必要がある。最近は地球温暖化対策として排気ガス規制が加わり、さらに高い難度の要求が加わる。 それらを満足するため各自動車メーカは独自技術開発に勤しんでいる。ゼロエミッションを謳うEVが注目されているが、電池容量とコスト、さらには充電時間の問題で、一時のような派手な勢いがない。特に日本はハイブリッド車開発で先行し容易に手に入るので、EVへのシフトは進んでいない。 長期的に見ると、2030年前後まではガソリン車からハイブリッド車へ移行し、その後はEVに変わるかもしれない。そのためには、画期的な大容量、低コスト、急速充電可能な電池が望まれるが、現状では未だ『解』が見えていない。 そこで、当分の間は、ハイブリッドによる低燃費、低排気ガスの兼ね合いで凌ぐことになる。 一層厳しくなる排ガス規制をクリアするには、できるだけ薄い混合気(空気とガソリンの混合)を安定してシリンダー内で燃やすことが要求される。しかもエンジン出力を落とさずに。 そのため、ガソリンと空気の混合気を生成する方法として、従来のキャブレータ方式から電子制御インジェクター方式に変わってきた。古くからあるキャブレータは霧吹きの原理で、吸気の負圧を利用してガソリンを霧状に噴射する。構造上、ガソリンの霧の粒は比較的大きく、不揃いになる。これでは緻密な燃焼制御ができないので、電子制御噴射器(インジェクター)が開発された。これはエンジン制御コンピュータの信号で精密に噴射量を制御できる。これでエンジンがプログラムに従い制御できるようになった。 このインジェクターを取付ける場所によりポート噴射と、エンジン気筒内に直接噴射する直噴がある。 ポート噴射は、シリンダーに通じる吸気ポート(空気の通路)にガソリンを微細化した霧として噴射する。マイコン制御によりプログラムされた噴射量を精密に設定できるので、エンジン制御の最適化が行えるようになった。最近の車は殆どこの技術を採用している。 ジーゼルエンジンは高圧噴射器(高圧インジェクター)を使い、軽油をシリンダー内に直接噴射する。 ジーゼルエンジンは圧縮比が20~30と非常に高く、シリンダー内の空気が圧縮されることで高温になる。そこに軽油を霧状に噴射して瞬時に燃焼させる。点火プラグは不要である。高圧高温下で自然着火させる。 ジーゼルエンジンは始動時、(シリンダー内が低温時)、着火しにくいのでヒータで噴射器周辺を暖める予熱器がついている。 ジーゼルエンジンは加速時に黒い煙を吐き出す。これは未燃焼燃料の燃えカスで大気汚染の原因になる。最近は厳しく規制されている。 この黒い排ガス対策として、燃料噴射器を1000気圧程度で噴射する超高圧インジェクターが開発され、しかも精密に噴射量を制御することで黒い煙の発生を防いでいる。さらに排気管途中にフィルターを取り付けてガスの浄化をしている。だから以前のような煙は出ない。同時にNOxという窒素酸化物もフィルターで除去している。 このジーゼルエンジンのインジェクター技術をガソリンエンジンに生かして、ガソリンを燃料噴射器(インジェクター)でシリンダー内に噴射する直噴方式が開発された。ポート噴射方式に比べて混合気の精密で安定した燃焼制御がしやすく、希薄燃焼制御ができる点が優れている。  フィットハイブリッドe-HEV 4気筒エンジンルーム ホンダはハイブリッド車用に開発した2.0Lと1.5Lガソリンエンジンは直噴方式を採用する。特に、次のコンパクトクラスの新型車から1.5Lで初めて採用する。この直噴方式は、ピストンの位置(上死点~下死点)により細かく精密に噴射量を制御でき、最大4回噴射を行う多段噴射方式を採用する。これにより希薄燃焼時も安定した着火ができ出力向上を図っている。  4気筒エンジン+HVモーター機構 この技術のすごいのは、エンジンが3000回転/分(rpm)しているとき、一気筒当たりで着火タイミングは1500回/分となり、1秒間に25回着火(爆発)動作を繰り返す。着火時間は40ms。この短い時間内に4回、精密にガソリンを噴射する。そういう高速動作を制御することができる技術はすごい。 分野は違うが、微細な液体の吐出事例として、パソコンに接続して使うプリンターとして、インクジェット方式がある。インクジェットプリンターのヘッドは、ピコリットル単位の微細なインクを超高速でプリンター用紙に噴射して、カラープリントを行なう。1ピコリットルは、1ナノccであり、1ccの10-9という超微粒子になる。これはカラーインクを1mmの1/100から1/1000の小さな粒(水蒸気に匹敵するぐらい)にしてノズルから噴出させ印画紙にカラーをプリントする。以前の『カラー写真』と遜色がない印刷ができるようになった。 カラープリントは、CMY(C:シアン(青)、M:マゼンタ(赤)、Y:イエロー(黄))の3原色で、フルカラーを表現している。わずかなカラーインクの吐出量の誤差があれば、奇麗なカラーの表現ができない。最近のインクジェットプリンターのプリント画質は非常にきれいになった。技術の進歩のおかげだ。 超微細な吐出量を制御できるようになったのは、デジタル技術の進化の賜物だ。 世の中には、考えられないような商品が身近にある。 マツダはエンジンに拘った開発を続けているメーカだが、通常、10前後の圧縮比を、スカイアクティブXエンジンでは圧縮比を16.3に上げ、ガソリンの理論空燃比14.7以上にし、超希薄燃焼を行わせる技術を開発した。ジーゼルエンジン並みの圧縮着火方式であるが、ガソリンは軽油に比べて着火し難いので、スパークプラグを使用し、希薄ガスを確実に着火させる。この独自の方法をSPCCI(Spark Controlled Compression Ignition)と呼んでいる。高圧縮希薄燃焼方式SPCCIエンジンはハイオクガソリン仕様のみ。ガソリンが高騰している中で、ちょっと気にかかる点だ。 ニッサンは独自の可変圧縮機構(Variable Compression ratio engine)を開発し、世界で初めてVCエンジンの量産技術に成功した。以下は、ニッサンのNET情報より転記。   VCターボエンジンは、ピストン上/下死点位置を連続的に可変するマルチリンク機構を採用し圧縮比を自在に切り替えることで、トレードオフの関係にある低燃費とハイパワーを同時に実現する量産型世界初のエンジンです。 ガソリンエンジンは、シリンダー内に取り込んだ混合気を圧縮し点火し燃焼させます。 このとき、高圧縮ほど高効率運転ができるが温度上昇により異常燃焼(ノッキング)が発生するため圧縮比には限界がある。 巡航時など吸気量が少ない時は限界圧縮比は高く、逆に加速時など吸気量が多い時は限界圧縮比は低くなる。特にターボによる過給された混合気を吸気をしている状況では、限界圧縮比はさらに低くなる。このように、負荷の状況に応じて、理想的な圧縮比は変わる。 従来のエンジンは、ピストンとクランクシャフトが直接コンロッドでつなぐ構造のため、圧縮比を変えることはできません。 VCターボエンジンは、コンロッドに替えてマルチリンク機構でクランクシャフトを回転させる構造とし、リンクの端点をアクチュエータで可動にすることにより、ピストンとクランクシャフト間の距離を変化させ、圧縮比を8:1から14:1の間で無段階に自在に可変できる。ドライバーのアクセル操作に対応し、最適な圧縮比へ変化させる。 ・圧縮比の変更が必要な場合、ハーモニックドライブがアクチュエータアームを動かす ・アクチュエータアームがコントロールシャフトを回転させる ・コントロールシャフトの回転によってLリンクを動かし、マルチリンクの角度を変える ・マルチリンクはシリンダー内のピストンストロークの上下位置を調整し、圧縮比が変更される リンク配置の最適化  ピストンが上下した際のアッパーリンク(U-link)の角度変化が小さく、より直立したままスムーズに下降することで、シリンダー壁面との摩擦を低減して燃費向上に貢献します。また、ピストンの上下動が上死点と下死点で対称となり、振動を抑制することができます。 技術の仕組み  VCターボエンジンは、新開発の高効率ワイドレンジターボと過給圧をきめ細やかにコントロールする電動ウェイストゲートにより、ターボラグを抑え高効率に過給し、瞬時に大出力を発生させる。低負荷時は電動VTCによりバルブタイミングを連続的に変化させ、アトキンソンサイクルによりポンピングロスを低減し、高圧縮比による高熱効率の達成と組み合わせることで低燃費を実現する。 VCターボは1998年より研究を開始。リンク機構による可変圧縮比方式を開発、リンク配置の最適化、高度な解析技術による部品形状の最適化、高精度熱処理などの工法革新を経て、世界初の量産化を実現。 少々難しい内容です。圧縮可変の考え方は古くからありますが、量産化したのはニッサンが初めてです。 回転機構の構造が複雑になりますので、コストや耐久性、寿命などの点で注目すべきエンジンです。 トヨタ ヤリス等に搭載した1.5Lダイナミックフォースエンジン(M15A-FKシリーズ)は3気筒であった。トヨタは40%を超す高い熱効率をたたき出した4気筒2.0Lエンジンをベースに、1気筒省き3気筒の新エンジンを開発。これを1.5Lダイナミックフォースエンジンと称して、ヤリス、ヤリスクロス、アクア、シエンタなどコンパクトカーに搭載した。このエンジンはロングストローク、ポート形状改善、直噴インジェクターなどによる高速燃焼を実現し、熱効率は40%を超えるということだった。燃費と馬力の両立を図った。確かにヤリスはキビキビと走るという評判で、特にハイブリッド車は大ヒットモデルとなった。  ヤリスに搭載した3気筒エンジン 縦長に見える。実は、2.0L 4気筒エンジンから、1気筒省いたエンジン。  ヤリスの3気筒エンジン搭載エンジンルーム エンジンの上部に細いパイプが何本も配置され、ゴチャゴチャして見える。余り見栄えが良くない。 3気筒ダイナミックフォースエンジン(M15A-FXシリーズ)はコンパクトカー用エンジンの定番として使われると思っていた矢先に、何故か、新型1.5Lエンジンは4気筒に戻した。3気筒エンジンは4、5年の短命寿命に終わる。 新型エンジンは4気筒で、ショートストローク化し、エンジンのサイズを小型化し、高性能化を図った。 3気筒を4気筒に戻したわけは、エンジン車の場合 ①低回転時(信号待ちなど)のエンジンの振動が大きい。 ②高速時の馬力不足 で、ユーザから厳しい指摘があったそうだ。 しかし、ハイブリッド車の場合、①②ともモータアシストのおかげで、あまり気にならないそうだ。 やはり、3気筒の振動や騒音が車の品格を落とすことになって、走りはいいがやかましいという評判に3気筒では無理か?という判断で、4気筒に戻すことになったのだろう  新型プリウス エンジンルーム 1.5L 4気筒エンジンを搭載 新型プリウスは車高が低くスポーツカー風のカッコいいデザインに仕上がっている。大変評判が良い。大きく傾斜したフロントガラスなどデザイン優先をしたので、乗る場合はちょっと気が引ける。この低い車高を実現できたのも、エンジンを4気筒に変え、高さを低くしたおかげとか? 同じ1.5Lであれば、 3気筒エンジンはロングストロークになるので、トルクが稼げる。しかし、ハイブリッドが主流になる現状では、トルクより小型化を図りたいという意図があったようだ。それで4気筒エンジンに戻した。エンジン開発には、数百億円の費用が掛かると聞いた。この巨額の開発費を掛けられるのは、資金が潤沢にあるトヨタだからできる技だ。ユーザにとっては素晴らしいことだと思う。 |

2025年1月19日(日)

コンパクトカーのエンジンは、やはり4気筒に決定?

| 前回は[コンパクトカーのエンジンは3気筒に変わるか? という視点でまとめた。しかし、トヨタ自動車は、新世代エンジンを4気筒エンジンにすると発表した。これは注目に値する。 トヨタが前モデルで、1.5Lエンジンとして3気筒エンジンを選択。開発した時点では、『3気筒エンジンが1.5Lエンジンとしては4気筒に比べて優れている』点をアピールした。 一方で、3気筒エンジンは、コンパクカークラスとしてはエンジンフィーリング上、不利と判断したようだ。 3気筒エンジンは軽自動車では定番のエンジンで、1000ccクラスまでの車では優れた点を生かせるのだろうが、1500cc位のエンジンになると、一気筒当たりの容量が大きくなり、爆発力が強くて、3気筒ではそのトルク変動による振動を抑え込むのが難しいのだろう。バランスシャフトを挿入し、振動を打ち消す方法もあるが、余計な機構を追加するより、4気筒にしてスムーズなエンジンフィーリングを得る方がベターと判断したようだ。 さて、注目すべきは、トヨタとホンダの2大メーカが今後のエンジンの方向づけを行っている。両社とも、30年代までは、ハイブリッドが主流になると見ている。EVについては否定的な表現はしていないが、いろんな面で時期尚早ということかと思う。 トヨタ、ホンダのハイブリッド車用エンジンは2.0Lと1.5Lの直4エンジンに統一。 トヨタTHS、2.0Lは直4NAとターボの2種、1.5Lは直4NAとターボ 1.5L3気筒エンジンは短命に終わる。4気筒化により、ショートストローク化し、体積で10%、全高で10% 小型化を図る。出力、熱効率を3気筒エンジンより向上させる。 エンジンの小型化により、ボンネットの高さを低くでき、デザインの自由度が増える。燃費は12%改善。 ホンダeHEV、2.0Lは直4NA(直噴)、1.5Lは直4NA(直噴) 現行の2.0Lは直噴とポート噴射の2種類があるが、新型は直噴に統一。吸気ポートを工夫し気筒内に 強いタンブル流を生成させ、燃費効率の向上を図る。直噴の噴射タイミングは4段の多段噴射方式。 1.5Lはポート噴射方式から直噴に変更する。2.0L同様に多段噴射方式、吸気のタンブル流の発生等に より燃費とパワーアップを図る。 一覧表にまとめると

車は、地球環境保護のため排気ガス規制強化が続いている。その解として。EVが導入されて来たが、 EVは電池容量(走行距離)、充電時間、コストの課題が残っている。 ハイブリッド車は、このEVの課題を解決するまでのつなぎとしての役割を果たすことができる。 そこで、ハイブリッド車のエンジンとして、最適なエンジンを求めて開発に取り組んでいる。今回、トヨタの3気筒エンジンから4気筒エンジンへの回帰は、車に要求されるスペックを満たしながら、ユーザニーズを満足するための決断だろうと思う。 トヨタは公式的には、1.5Lの3気筒エンジンは、4気筒エンジンに比べて燃費や出力面で優れているというのが、3気筒エンジンを導入した時点でのアナウンスだった。 今回、4気筒エンジンに戻した時のアナウンスは、4気筒エンジンはショートストローク化により、体積で10%、全高で10%小型化できた。出力、熱効率を3気筒エンジンより向上した。これによりボンネットが低くでき、デザインの自由度が上がる。また空力の改善で燃費は12%改善したとなっている。 3気筒を4気筒に変更した本当の理由は書かれていない。 本当の理由は、3気筒エンジンのトルク変動の振動、騒音が主原因だと思われる。 現に、『ヤリスは、走りが良いが、やかましい』との評判だ。 車を買う際は、しっかり試乗して、比較して、納得して 決めるように!!!! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2024年8月15日(木)

軽自動車は3気筒エンジンが定番になっている。

コンパクトカーでも3気筒エンジンが増えてきた。

今後、3気筒エンジン搭載が増えるのだろうか?

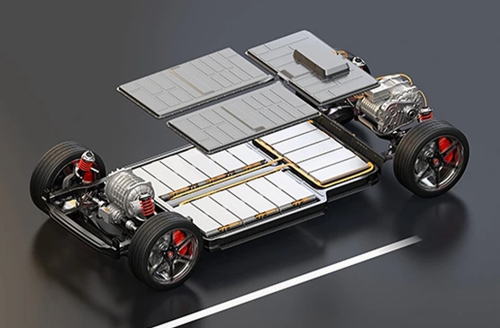

| 軽自動車はホンダ、スズキ、ダイハツの御三家はもちろん、ニッサン、マツダ、ミツビシ、スバル(スズキ、ダイハツのOEMが多い)すべて3気筒エンジンを搭載している。以前、スバルが4気筒エンジンを積んでいたが、自社開発を止めてOEMになり、今は3気筒エンジンになっている。 3気筒エンジンは軽自動車専用エンジンと思っていた。ところが、最近、トヨタのヤリス、アクア、ニッサンノートなどコンパクトカーが4気筒から3気筒エンジンに代わってきた。 3気筒エンジンは、軽自動車に乗れば分かるが、エンジンを吹かすと振動や騒音が大きくて、品位が良くなく、普通車には向かないエンジンだと思っていた。 ところが、トヨタがヤリスに積み、ニッサンがノートに積んで売り出したのには驚いた。 なぜ、普通車の定番だった4気筒から3気筒に変えたのか? そのわけを調べてみた。 最近、VWやBMWも3気筒エンジンを積んだコンパクト車を発売している。1000cc~1500cc程度のエンジンでは、3気筒に何かメリットがありそうだ! 欧州は自動車の排気ガス規制が一段と厳しくなり、ジーゼルエンジンが注目されたが、ジーゼル車も規制をクリアが難しくなり、欧州やアメリカや中国は、EV(電動車)に大きく舵を切った。 EVは排ガスはゼロなので、規制をクリアできる。 理想的な自動車と言われていたが、EVは三つの大問題を抱えている。 ①バッテリー容量;満充電でも走行距離が短い ②充電時間;充電スタンドが少なく充電時間がかかる ③バッテリーコスト;車の値段が高い 昨年冬の大寒波に遭遇して、EVが立ち往生する事故が多発した。 マイナス10~20℃以下になる北国では、極端にバッテリー容量が下がり、スペックどおりの走行距離が確保できない。立ち往生事故が続出し大混乱になった。厳寒の地で止まると人命に直にかかわる問題だ。 しかも、暖房を入れると、さらに走行距離が短くなる。そういう事故が多発した。 日本は排ガス対策としてハイブリッド車の開発を行い、トヨタ自動車は世界に先駆けプリウスを発売した。曰く、『21世紀に間に合いました!』 世界中に販売したプリウスは次世代の車として絶賛を浴び、特にアメリカでは大人気となった。余り、一人勝ちしたので、海外自動車メーカはハイブリッド開発を諦め、ハイブリッド車の先を行く車としてEVを位置づけ、開発に全力を投じてきた。 EVは、エンジン車に比べ、部品点数は1/3になり、車の開発は特に難しい話ではない。ただし、大きな課題として、巨大なバッテリーが必要になる。 車は、コンパクトカーでも1トン前後、普通車は1トン半以上もある重量物である。それを一気に加速し、時速100km以上で連続して走らせるには強大な馬力のモータ、それを駆動するための大容量バッテリーがいる。 しかも、短時間で繰り返し充電ができ、長寿命でなければならない。 今まで、EVが実用化できなかったのは、これらの問題がクリアできなかったからだ。 この条件に見合うバッテリーは今のところ、リチュウムイオン電池しかない。そこで、世界中の自動車メーカはもちろん、電機メーカ、その他のメーカがリチュウムイオン電池の開発にしのぎを削ってきた。 リチュウムは金属の一種で、化学反応が激しく起きる物質であり、取扱が極めて難しい。しかし、その反面、電池としての性能は素晴らしい特性を発揮する。従来、車に搭載してきた鉛バッテリーの比ではない。 リチュウムは希少金属(レアーメタル)で、中国や南米など限られた地域にしか存在しないと言われ価格的には高価な材料である。 ガソリン車は満タンで、800km~1000kmほど走ることができる。少なくとも、EVも満充電すれば数百km(400~500km)以上、走行できなければ安心して使えない。 現状は400km程度であり、しかもエアコン(特に暖房)を入れると、走行距離が数十kmほど減る。だから厳寒の地で、前記のような立ち往生が多発した。 (注釈)ニッサン SAKURA(軽自動車);走行距離:180km ニッサン リーフ(コンパクトカー);走行距離:322~458km EVのバッテリーは、車のフロア(床下)に収納されている。リチュウムイオン電池は頑丈なアルミケースに収納し、発火や漏電がないよう万全の安全対策が施されている。 リチュウムイオン電池は1個で約3ボルトなので、百数十個直列に接続されている。(約3百数十ボルト) その電池コストが、EVの全材料コストの1/3~1/2程度かかるようだ。 車としての『走り』は、モータ駆動の特徴である大トルクにより大変気持ちがよい加速が得られ、静かな走行が可能である。 しかし、現状のEVは整理すれば、 ①走行距離が短い(満充電でも) ②充電時間がかかる(高速充電でも数十分かかる) ③充電スタンドが少ない(特に地方に行けば、・・) ④バッテリー寿命が気にかかる(約10年と言われているが、・・・) ⑤車の価格が高い などがあげられる。特に①②③は、ユーザとして致命的な問題だ! 結論;現状、EVは未完成商品だ! 話を本題に戻す 世界中で地球環境保護のため自動車の排ガスが問題視され、エンジン車からEVに移行する動きが激しくなる中、EVの大きな課題が注目されてきた。EVを購入するのに躊躇する人が増えている。 そこで、エンジン車が見直され、エンジン車でもできるだけ排ガスを出さない対策が検討されてきた。 一つの案は、4気筒エンジンを3気筒にすることだ。 例えば、1500ccエンジンで考えると、4気筒エンジンなら気筒当たり375ccとなる。3気筒にすると、気筒当たり500ccとなる。トルクが太く、エンジン効率は気筒当たり500cc前後が一番良いらしい。 (参考)トヨタ ヤリス(3気筒エンジン)と、ホンダ フィット(4気筒エンジン)仕様

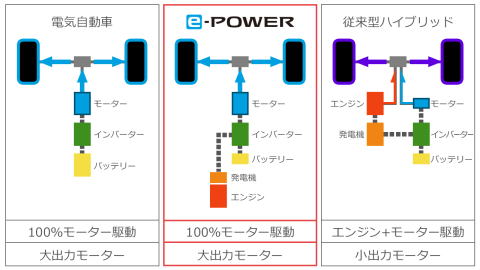

3気筒エンジンはシリンダーが少ない分、幅を縮めることができるので、コンパクトなエンジンが造れる。これはハイブリッド車には電装品が多くなる分、狭いエンジンルームに収めるにはメリットがある。 また、エンジン部品(ピストン、バルブ(弁)、クランクシャフト、点火装置等)が減り原価を下られる。 だから、軽自動車には3気筒エンジンが定番になっている。 しかし、良いこと尽くめの話はない。必ず欠点もある。 それはエンジントルクの脈動による振動が増えること。 軽自動車に乗ればすぐ気づくが、独特の振動と、騒音が入って耳障りだ。これはエンジンが回転する際に生ずるもので、振動、騒音対策を十分施さなければ、『やかましい!』ということになる。乗用車としては余り品格が良くない。 ヨーロッパ車やトヨタのヤリス、ニッサンのノート、スズキなどの3気筒エンジン車は基本的な振動・騒音課題を抱えている。 そこで、普通車としてどう品格を保つか? 車の雑味?をどう処置するかだ。 徹底して、振動・騒音対策をすれば、4気筒並みに抑え込むことができるが、それにはコストがかさむ。 トヨタは次期コンパクトカー(ヤリスなど)から再び4気筒に変えるという発表をした。 ヤリスがよく売れているにも拘らず、4気筒に戻すことは3気筒の限界に気づいたのかも知れない。 ホンダは軽自動車N-BOXでトップセールをやっているので、3気筒エンジンの良し悪しが分かっている。だから、FITをはじめ普通車は4気筒エンジンを続けている。 ニッサンはノートe-Powerが評判になりよく売れている。e-Powerは単純なシリーズハイブリッド方式で、エンジンは発電専用なので、エンジンや発電モータの効率がいい回転数付近で使用するので、3気筒の雑味が生じる振動や騒音に対する防振、防音対策は比較的やりやすいので、上質の車に仕上がっている。 そう考えると、トヨタのヤリス、トヨタハイブリッドシステム(THS)はシリーズ・パラレル方式なので、エンジンが駆動にも関わり広い範囲の回転数で稼働するため、3気筒の振動対策が難しい。 ヤリスは、エンジンが力強くよく回るが、半面『やかましい』、『振動が大きい』という話はよく聞く。 なるほど! 納得 |

2024年8月6日(火)

新型ガソリン車にアイドリングストップが付かなくなるわけは?

"アイドリング ストップ"が人気ない!

| 最近、新型車でアイドリングストップ機能が廃止されている! 一時期、『アイドルストップ機能』は、省エネと地球環境保護のための排ガス削減対策として、セールスポイントとなり、競って車に搭載されてきたが、ドライバーはこの機能に不満を抱いているようだ。 ドライバーの不満点は、 ①エンジンの始動のたびに「キュルキュル」と音を出し、ブル・ブルッと揺れて煩わしい。 ②専用バッテリーは、1.5倍ぐらい高価で、バッテリー寿命が短い。 場合によるが、2年ほどでダメになる事も。 ③期待したほど省エネ効果がない。(精々、4~5%程度か?) 等々 トヨタは、新型ヤリス、新型RAV4、新型カローラ(ガソリン車)で、アイドルストップ搭載を止めた。その理由は、燃費向上が4~5%位であり、この程度なら新型エンジンで改善ができ、アイドルストップのメリットがないと判断した。加えて、運転フィーリング的にも良くない。 ホンダは軽自動車、フィットなどはアイドルストップキャンセルスイッチを着けているので、ユーザが自由にキャンセルできる。(エアコンを入れるとアイドルストップしない) アイドルストップ車は、バッテリーが大きくなる。 信号待ちが多い場所では、たびたびエンジンが停止するので、再スタートの回数が増える。スターターは大電流が流れるので、バッテリー負荷が大きく寿命が短くなる。その対策としてバッテリーメーカーはアイドルストップ車専用バッテリーが販売されているが、サイズが大きく、重く、値段が1.5倍位高い。 フィット3は、ディーラで交換した場合は3万円もする。非常に高価になる。 アマゾンでは、Panasonic製で1.6万円で売っているが。これが普通仕様なら、1万円。 ハイブリッド車は、エンジンスタートは、走行用大容量リチュウムイオンバッテリーで行なう。 エアコンのON-OFFに関わらず、常時アイドルストップが働く。エンジンスターターは発電モータでエンジンスタートするので殆ど振動はない。やはりハイブリッドは素晴らしいシステムだ。 詳細資料 Amazon 価格では、 Panasonicバッテリー 容量の違いで2種ある。いずれもアイドル・ストップ対応品 ・CAOS Blue Battery N-M65/A4 ¥10,432 11.0kg 12.9×19.7×22.7mm ・CAOS Blue Battery N-N80/A4 ¥16,991 12.5kg 12.9×23.8×22.7mm フィット3 バッテリー推奨品 N-N80/A4 (アイドルストップ車用) 我が家は、2台のフィットに乗っている。 ガソリン車(フィット3)は、常時、アイドリングOFFに設定している。 その理由は、 ①エアコンは常時ONで使う。 ②近所に買い物に出かける時に使うので、ガソリン代は気にしない。 ③信号はほとんどない。 だから、アイドリングストップ機能は不要。 今は、N-M65/A4を搭載中。 このバッテリーもアイドリングストップ用となっている。容量が少し小さいだけ。(軽自動車用?) アイドルストップさせないので、これで十分なはずだ! この猛暑にエアコンをガンガンかけても正常に動いている。 さて、7月交換したので、何年持つか? |

2024年3月6日(水)

本格的なEVになれそうな全個体電池が現れる!

| EVはまだ未完成な状態だと、3月4日に書いたが、少し先の光明が見えてきたようだ。それが全個体電池と言われるものだ。従来のリチュウムイオン電池は電解質に有機溶剤を使って、電池内のイオンの流れを円滑にしていた。この有機溶剤は液体なので、温度による収縮があり、経年劣化も起きやすく、極低温状態では電池として十分な性能が出せなかった。この電池をEVに搭載すると、必然的にいろんな課題が生じる。 そこで、リチュウムイオン電池に代わる新しい電池が生まれることを期待していたが、やっとその解が見えてきたようだ。それがリチュウムイオン全個体電池というもので、電解質に全く液体を使わない構造で電池を造っている。これが全個体電池と言われるもの。 衝撃に対して安全で、出火の心配もなく、温度特性もよく、電池容量も大きい優れモノだ! それが出光とトヨタ自動車の共同開発で実現し、量産は2027年頃と言われてる。その記事を見つけた。 内容は要約して下記のとおり。 トヨタと全固体電池で組んだ出光、技術トップが明かす苦節20年 両社は2023年10月に共同会見を開き、全固体電池を搭載した電気自動車(EV)を2027~2028年に市場投入すると宣言。約10年間一緒にやってきた。 全固体電池の技術のポイントは擦り合わせだ。だから、当社だけトヨタだけでもできない。技術をどれだけオープンにして一緒にやるかが大事だった。材料の供給に向けて、年間で最大数百トン規模の硫化物系固体電解質を生産するパイロットプラントを出光興産の千葉事業所内に設ける。 ぜひ、この全個体電池が行き詰まり感を漂わせているEVを蘇らせてほしい。それまで、また別の発見があるかもしれない。開発者の挑戦は果てしなく続くものだ!! |

2024年3月4日(月)

ちょっと待て! EVは未だ時期尚早だ!

| このところ、アメリカやヨーロッパ各国で、EVの販売に急ブレーキが掛かっている! アメリカのテスラが既存のエンジン車を抜き去りEVで独走し販売を伸ばしてきた。このEV化の流れに対し、世界の自動車各社は競ってEV開発を進め、EVを販売するようになった。各社は『今後、エンジン開発を止め、EVに特化し開発リソースを絞る』というコメントまで出した。EVオンパレードの状況になっていた。その中で、トヨタ自動車だけが、『EVも良し、エンジン車も良し、ハイブリッド車も良し』の三方良しの方針を守っていた。トヨタ自動車会長の豊田章男氏は「一気にEVにはならない」と言ってきた。その意味は将来EVに変わることは否定しないが、現状では未だいろんな課題があるという意味だった。それが今、ずばりと当たっている!!! EVは電池とモータで走る車だから、エンジン車に比べて部品点数が1/3から1/4と少ない。しかも、エンジンのように複雑なメカや、高精密加工や、製造ノウハウが必要でなく、新規参入の壁は高くない。特に中国のような自動車産業の後進国は、数十社以上の多くの新参メーカが生まれ、あっという間にテスラの領域までを脅かすまで成長した。 ところが、この半年間で、車のユーザのEV評価が著しく変化し、EVの販売に暗雲が立ち込めてきた。そのトリガー(要因)になったのは、この冬の寒さであった。ヨーロッパやカナダやアメリカ合衆国など北の地方では、氷点下数十度という寒さにより、途中で車が止まり、暖房もできないような過酷な状況に追い込まれた人が沢山居た。これはバッテリーが外気温の極端な低下により機能不全になったことが原因だ。EVは主電源にリチュウムイオンバッテリーを搭載している。バッテリーはリチュウムの酸化・還元反応で生じる電位差により電圧を産む。この化学変化は温度が下がれば活性化が落ち、そのため電圧が低下し、さらに電流容量が下がり、EVのモータを駆動する電力が低下する。そうなればEVは走れなくなり、走っても距離が極端に短くなる。これでは車に安心して乗ることはできない。命にも係わる。そういう厳冬の状況を経験し、アメリカやカナダやヨーロッパでEV離れが急速に拡大している。 一方で、中国のEV離れは少し背景が違ってくる。中国はバッテリー材料のリチュウム鉱床が早くから発見され、それを使い、リチュウムイオン電池の生産を始めていた。電池の製造技術は先行する海外製品のコピーをして、次第に実力をつけ、今現在では、先行する電池メーカと対峙できるようになった。その中国製の安いバッテリーを搭載し、安いEVが市場に出回った。 電気自転車(電動二輪車)は既に30年ほど前、上海に行った時、街中を走っている姿を見た。しかも二人乗りで走っていた。日本ではホンダのカブに代表される原付オートバイが多いが、中国では小型エンジンがうまく作れないので電気自転車を販売し、目に付いたことを覚えている。 廉いリチュウム電池とモータを組み合わせるだけで造れるEVは、自動車後進国の中国にとっては自動車産業に進出する千載一遇のチャンスだった。中国人は儲かると分かると、みんなが飛びついて取り組む。 その結果、300社におよぶEVメーカが誕生した。日本電産(NIDEC)はそういう新参メーカにEVのドライブアクスル(モータ・ギアーと制御システムを組合せたもの)を納入し、売り上げを伸ばした。 急激に成長したEVメーカとして、BYD(比亜迪汽車)が中国国内から世界市場に躍り出た。株の時価総額で見ると、テスラが97兆円、トヨタが35兆円、そしてBYDが20兆円に上っている。その他、新興メーカとしては、NIO、Xpemg、LiAuto等がある。中国はEVで世界を制覇しようと考えていた。 アメリカやヨーロッパの巨大自動車メーカは、ジーゼルエンジンやガソリンエンジンの排気ガス(炭酸ガス、NOx等)による地球温暖化、気象変動に対し、このままでは地球の自然環境保護ができないという立場から、排ガスゼロ(ゼロエミッション)のEVに切り替えようという戦略で強力に舵を切った。これにいち早く対応したのがテスラだった。過去の自動車業界とのしがらみがなく、新規参入の利点を生かし、瞬く間にブレイクした。ヨーロッパのベンツ、BMW、VWや、アメリカのGM、フォード等の巨大自動車会社もエンジン車から完全にEVへシフトする戦略を打ち出して取り組んだ。 一方、日本はトヨタ自動車がプリウスを1997年に発売して既に26年が経ち、ハイブリッド車のノウハウを積み上げてきた。世界の自動車メーカは今からハイブリッド車を追いかけてもトヨタに勝てないという判断と、いずれハイブリッドからEVに代わる。それなら一気にEVにシフトした方が勝ち目があるという判断のもとに一斉にEVに開発リソースを振り向けた。そして、EVが各社から発売され、EV時代が到来した。 ところがこの冬の厳寒期を越えて、一気に風向きが変わってきた。次期自動車はハイブリッドになると。そうは言っても、車の将来はEVであることに間違いはない。ハイブリッドはそれまでのつなぎという立場だ。 今、トヨタのハイブリッド車がアメリカで引っ張りだこになっているようだ。 なぜ、ハイブリッドが見直されたのか? 現状のEVは、普通に使う車としては不完全な商品。安心、安全に乗るにはまだまだ課題が多い。 EVの課題は何か? ① 車の値段が高い EVは複雑なエンジンがないので安くなるはずだが、リチュウム電池が非常に高価。リチュウムは希少金属で、世界中で数か所しか鉱床がなく、量的に少ないので非常に高価。それを膨大な台数の車に大量に使うには価格的に無理がある。 ② 走行距離が短い(長距離を走るには大容量バッテリーが必要、そうなると一層高価になる) 1トン以上の自動車を何百kmも走らせるには、膨大なエネルギーが必要になる。ガソリンならできる。現状のリチュウムイオン電池では、車重とコストとの兼ね合いの限界がある ③ 充電時間が長い ガソリンや軽油ならスタンドで、数分で満タンにできる。EVは高速充電スタンドでも数十分もかかる。 ④ 充電スタンドが少ない(充電インフラの問題) ガソリンスタンドは、どこにでもあり油切れの心配はいらない。受電スタンドはまだまだ少ない。特に急速充電スタンドはさらに少ない。 EVが普及するためには? ・バッテリーの革新的改良が必要だ! トヨタやホンダ、ニッサンが進めている全個体リチュウム電池や、革新的な電池が発明され、『軽量、小型、大容量、長寿命(繰り返し充放電可能)、短時間充電、優れた低温特性、その上に値段が安い』という 新電池の出現を待つことになる。これは非常に難しい課題だ。現状で、少しずつ先の明かりが見えつつある。その時が本格的なEVの出番になるだろう。多分、2030年前後になるのではないか? ・もう一つ、充電インフラの整備・拡充が必要だ! ガソリンスタンドと同じようにセルフで充電でき、短時間で満充電できる高速受電スタンドの整備が要る。EV時代になると、充電スタンドがガソリンスタンドと同様に沢山必要になる。どこでもすぐ立ち寄れて充電できる環境整備が要る。電力の供給、すなわち発電、送電、変電所のインフラも同時に整備が必要となる。日本で考えると、乗用車がEVに代われば、大雑把な計算で、EV一台当たり平均走行時1kWの電力を消費するとして、500万台のEV車が運行していると、500万KWの電力を消費する。これは100万KW級の原子力発電所が5か所必要になる。原発は危険な設備であり増設は認められないのなら、太陽光発電や風力発電による自然エネルギー利用の発電を進めなければならない。こういう議論も、ガソリン車がEVになれば電力供給インフラとして整備することが必要になる。 EVの普及はそう簡単な課題ではないことが理解できる。 |

2024年1月31日(水)

またまた、トヨタ! ヤリス、アクア、シエンタ 79万台の大リコール

トヨタ非常事態では!!

| トヨタ自動車は、車体とタイヤをつなぐ装置の一部に不具合があったとして、約79万台のリコールを国土交通省に届け出た。 リコールの対象は「ヤリス」と「アクア」、「シエンタ」の3車種で、2019年12月から今年1月19日までに製造された79万台あまりです。 国交省によりますと、車体とタイヤをつなぎ、地面からの衝撃を緩和する「ロアアーム」という装置の一部に不具合があった。 凍結を防ぐために道路などにまく融雪剤が頻繁にかかると、亀裂が生じて走行できなくなる恐れがある。 これまで20件の不具合が確認されていますが、事故は報告されていません。 トヨタは交換用の部品の準備ができ次第、無償で交換するとしています。この3車種については、去年6月にも同じ部品で別の不具合があり、リコールを届け出ています。 これだけ、立て続けに、不正や不良が起きるのは前代未聞ではないか? そうなると、たまたまではなく、起きるべくして起きたと言えそうだ。これは企業体質の表れだと言えそう。 小生が気にかけてきたことは、トヨタの車種展開(モデル数)が非常に多いことだ。トヨタ自動車販売ルートは、トヨタ店、トヨペット店、カローラ店、ネッツ店、さらにレクサス店の5ルートがあり、、レクサス店を除く4系列店は全車種を取扱、販売できるように改められた。これで各販売店は売りたい車を自由に販売できる。店は互いにしのぎを削り商売競争を展開してきた。 同時に、トヨタ自動車は販売店の販売力を後押しするため、非常に多くの車種(モデル)を投入し圧倒する販売力で他社を凌駕してきた。ここまでは企業努力であり企業競争である。 しかし、この異常とも思えるモデルを開発するためには、物凄い開発力が必要になる。他社がまねのできない開発力を駆使し、世界一のトヨタだからこそできる圧倒する戦略で攻めてきた。自動車業界二位のホンダに2倍の生産、販売をやってのけている。 このツケが今回の一連の不祥事や品質不良問題の起因になっているような気がする。 自動車は4万点の部品から成り立っていると言われる。EVになると部品点数は半分になる。いずれにしても膨大な数の部品を組合せて成り立つ商品である。その開発にはすごい人的パワー、技術力を駆使し、しかも商品は絶対安全、安心をクリアしなければならない。そういう規制された商品を湯水のごとく開発、製造することは至難の業ではできない。法規で規制された技術基準、品質基準は絶対遵守しなければならない商品である。 現在の自動車産業は、100年に一度の転換点に差し掛かっていると言われる。EV化、排ガス対策、安全運転支援システム、省燃費化、など課題が山積している。 こういう様々な状況下で、さらに開発期間の短縮、コスト削減が求められているので、現場の対応力が限界に来ている感じがする。 そういう状況下では、守るべき事柄の順序(プライオリティ)が崩れることがある。絶対守るべき規制基準を見失い、開発、日程、コストが優先されたのではないか? これは、企業の掟、経営方針に対する齟齬となる。 世界NO.1のトヨタ自動車及びその関連会社に次々と起きる不祥事を見聞きして、以上のような印象を持っている。 日本の製造業を代表するトヨタ自動車だから、抜本的な対策を打って、素晴らしい会社に生まれ変わることを期待している。 |

2024年1月31日(水)

トヨタ自動車 佐藤社長の記者会見

(日経クロステック記事より)

| なぜトヨタグループで不正が続くのか? 日野自動車とダイハツ工業に続いて不正の調査報告書を公表した豊田自動織機。世界最大の自動車メーカーである上に、足元の業績も極めて好調なトヨタ自動車のグループ企業で不正の連鎖が起きている。 それはなぜなのか?。 報道陣の疑問にトヨタ自動車の佐藤恒治社長が答えた。 【トヨタグループで認証不正が起こるのはなぜか。他社と何が違うのか。】 佐藤社長: まずは組織的な問題があると思う。今回共通するのは、認証制度というものに対する組織的な手当て、例えば、開発部署と認証業務を遂行する部署が同一部署内にあり、けん制力が効かずに不正に走ってしまったというような背景が共通してある。そうした組織上の課題に手を打ててこなかったというのが大きな要因の1つとしてあると思う。 さらに、技術の高度化が非常に速く進み、業務の負荷が高まっている中で、足元でしっかりと正しい仕事をすることの大切さに関してバランスを崩していったところがあると思う。 今回起きていることはあってはならないことだ。従って、1回立ち止まってしっかりと反省し、問題に向き合って改めて前に進んでいく。これが今、トヨタグループとして進めていかなければならないことだと思う。そこに我々も一緒に汗をかいていく。 【トヨタ自動車がグループ企業に対してプレッシャーを与えているのではないか。】 佐藤社長: これはトヨタ自動車のプレッシャーというよりも、自動車の開発が100年に1度の変革期にあり、従来の仕事のプロセスや、やり方が通用しない時代に入っている(ことの影響が大きい)。 こうした中、新しい取り組みを行い、新たな技術をどんどん開発していかなければならない。商品力の強化や、安全・安心(の価値)を高めていくための技術開発が進んでいる。 不確実なところに挑戦しているので、これはトヨタ自動車のプレッシャーという前に、そもそも自動車産業が抱えている課題だと思う。この難しさにどう向き合っていくのか、失敗に対してどう柔軟性を持つのか。そうしたところの心理的安全性を、もう少し担保した開発の仕組みづくりが全般に必要なのだろうと思っている。 【日野自動車とダイハツ工業、豊田自動織機の3社の不正は共通する部分があるか。それとも個別の問題か。】 佐藤社長: 共通する部分と個別の部分とそれぞれ存在しており、一言で回答するのは難しい状態だ。根っこにある共通する部分は、認証制度に対する理解と順守に対する意識(の低さ)だと思う。その部分は個別の案件によらず全体を見て取り組んでいく必要がある。 不正が起きた背景にある要因はそれぞれ異なっているため、1つひとつ丁寧に向き合っていく必要がある。豊田自動織機でいえば、事業部ごとの連携のあり方やパワーバランス、コミュニケーションの質などにしっかりと向き合っていかなければならない。ダイハツ工業でいえば、クルマづくりに対してもう一度あり方を見直していく必要がある。ケースごとに違う部分もあるというのが私の理解だ。 |

2024年1月29日(月)

大丈夫か? トヨタ自動車 グループ企業の不正相次ぐ

| 1月29日午後2時半に記者会見、同夕刻 NHKテレビで、さらに日経ニュースを読んで目を疑った。『まさか、またか?』 というのが実感だった。未だ、ダイハツ自動車工業の不正車両認証問題が起きて渦中にあり、またまたトヨタ自動車主力グループ会社の豊田自動織機がジーゼルエンジンに不正試験や申告があったという。 1月29日14時半に記者会見で発表。 朝日新聞電子版によると、 トヨタ自動車グループの源流企業である豊田自動織機は29日、トヨタ向けの自動車用ディーゼルエンジンの試験で不正があったと発表した。 豊田自動織機が該当エンジンの出荷を止めることに伴い、トヨタも「ランドクルーザー」や「ハイエース」などの人気車種でディーゼル搭載車の出荷を停止する。 豊田自動織機はこの日、国内向けフォークリフト用エンジンについて、排ガスなどをめぐる認証試験で不正があったことを受けて、特別調査委員会の報告書を公表した。 新たな不正を公表したのは、乗用車用のディーゼルエンジン3機種で、出力認証試験時に異なるソフトを使った装置で出力性能を測定していたという。発表によると「該当のエンジンについては改めて検証し、出力基準を満たしていることは確認している」としている。 該当するエンジンを搭載したのは、SUV(スポーツ用多目的車)の「ランドクルーザー300」、「ランドクルーザープラド」(生産終了済み)など世界10車種。うち国内向けに販売しているのは6車種で、現在販売している車種については出荷を止める。これらの2022年度の国内販売台数は8.4万台だという。 トヨタは「当局に丁寧に説明し、立ち会い試験など適切な対応を進めていく」とし、「試験を委託した立場として、法規に従った手順にのっとっていなかったことを認識できておらず反省している」とコメントしている。 また、豊田自動織機はすでに公表している国内向けフォークリフト用エンジン3機種に加えて、6機種(うち5機種は旧型)と、建機用エンジン1機種(旧型)についても、試験で実測値と異なる数値を使うなどの不正をしていたことを明らかにした。 と報じている。 よく読むと、これはダイハツ自動車工業の検査違反(認証試験違反)に通じる内容である。規格を通すために、部品を試験途中で取り換える、プログラムを変更するなどの作為的対処をしているところが同じだ。 これは、おそらく内部告発により、現場の実状が暴露されて問題になったと推測できる。内部告発でなければ、こういう類の問題は埋もれて表面に出て来ない。 それにしても、トヨタグループの法規違反や品質トラブルが多すぎる。この分ではまだ続きそうな予感がする。 デンソーの燃料ポンプの樹脂製インペラ(プロペラ)が金型の不具合で、成型時に樹脂の分布が不適当になり、樹脂が膨潤してケースに当たり回転不良になり、燃料ポンプとして働かなくなり、エンストするという前代未聞の大量の不良を出している。 これは純粋に品質不良問題であり、ダイハツや今回の豊田自動織機のエンジンの問題とは性格が異なる。 それにしても、世界NO.1のトヨタ自動車の度重なる品質不良や、自動車づくりの過程における規制違反やごまかし行為は内在する企業体質(現場の体制)に纏わることで、根が深いと思われる。 日本のモノ造りは大丈夫か? という疑念を抱かせる問題だ。 企業は事業計画を立て、その実行に向かってまっしぐらに行動する。高い目標を掲げ、それを達成してこそ、成長できるし、他社に勝てるし、結果として儲かることになる。 モノ造りが非常に高度化し、複雑化した現在、環境保護などの課題も加わり、かつ短期開発が要求され、開発現場は過大な負荷がかかっている。車のEV化、安全システムなど新しい技術の導入、コスト、日程、品質確認等、開発製造現場は過酷な状況にある。 しかし、いくらそういう状況にあっても、品質、安全性、法規は絶対守らなければならない事柄で、最優先事項だ。トヨタ自動車はそういう面で、モノ造りのリーダとして先頭を走り続けてきたメーカだったはずだ。 今それが開発製造現場で緩んできているのではないか? いや、現場の実態を管理者や経営者が見抜けていないのかもしれない。または圧力を現場にかけているだけになっているのかもしれない。それほど、競争が激しいのかもしれない。 以前は、厳しい企業競争をしても、一線は守ってやってきた。その一線を守ることができるのは、企業理念(掟)だと思う。理念は口に出して、唱えても何の効果も生まない、何の役にも立たない。 理念(経営方針)を実行に移して初めて、その企業の命が吹き込まれる。 企業も人の一生と同じで、規模が大きくなり、成熟化して来ると、いろんな弊害(不都合なこと)が生じる。 今回の豊田自動織機のニュースは、ダイハツの不祥事、デンソウの燃料ポンプ不良に引き続いて発生した大不祥事であり、単なる出来事ではない。根が深い課題が見て取れるような気がする。 そうではないことを期待しながら、・・・・。 |

2023年12月24日(日)

ユーザを裏切る ダイハツの不正行為に呆れる!

| 年末の慌だしい時に、自民党の政治パーティの売上が一部キャッシュバックされ、それが不記載など、相変わらず政治とカネの不祥事が起きている。合わせて、ダイハツの不正問題は前代未聞の大事件に広がってきました。自動車は便利で、日常生活に欠かせない道具ですが、一面、危険な商品です。だから自動車を安全に安心して使えるように規制した法律があります。『道路運送車両法』です。 この法律の目的は、「道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止、その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。」と書かれています。 簡単に言えば、自動車の安全運行を図るため定めた法律です。その中に、「保安基準」があり、「型式指定規則」が定められています。「型式指定」は、型式認証制度として実施されています。 これは、「自動車の製作者(自動車メーカ)が、新型の自動車の生産・販売を行う場合に、あらかじめ国土交通大臣に申請または届け出を行い、保安基準への適合性等について審査を受け無ければならない」となっています。 自動車メーカは、新車を製造し発売前に、この審査を受けて合格しなければなりません。 ダイハツは、この「型式認証検査」において、不正の申請を行っていた事実が判明し、国土交通省の立ち入り検査に発展しました。この審査が不適合であれば、その車の販売はできません。 ダイハツはこの不正を1989年から繰り返し行ってきたようで、実に30年以上に及んでいます。今まで販売し、買ったダイハツ車が安全基準を満たしていないとなれば、ユーザは安心して乗ることができません。そういう事態に陥っています。これは前代未聞の出来事になっています。 自動車は約4万点に及ぶ部品から成り立っていますので、「不良ゼロ」を目指しても、部品不具合が生じることが間々あります。販売した車が走行不良や事故を起こし、その原因が部品にある場合は、メーカは速やかに法律に則り、国土交通大臣に『リコール』の届け出を行い、修理、対応することが求められます。 これに関し、今、問題になっているのは、デンソーが製造したガソリン燃料ポンプの不良問題です。以前からこの問題が囁かれてきましたが、なかなか不良の真因が分からず、リコールを繰り返してきました。デンソーはトヨタ系列の世界的な部品メーカで、トヨタをはじめ多くの自動車メーカの車に採用されています。トヨタに次いで、ホンダ車にも多く採用され、全世界で、1千数百万台にのぼる膨大な台数のリコールがこれから行われます。 この不良原因は、ポンプに使っている羽根(エンペラ)がガソリンにより樹脂が膨潤して側壁に当たり、回転しなくなり、ガソリンが正常に供給できなくなり、エンストを起こすというものです。この件に関して、ホンダ車で死亡事故が一件起きてしまいました。こういう予期しない部品不良は時々起きることがあります。その都度、メーカは『リコール』で対応しています。 今回のダイハツの不正は、『部品不良』という案件ではなく、『安全基準違反』ということですから、メーカとしての責任は厳しく問われることになります。これは、ダイハツの企業存続可否がかかる出来事。 『ダイハツ』という会社は、どういう会社だったのか、(Wikipedia 等より) ダイハツは、主に軽自動車および小型車を主力とする自動車メーカーで、本社は大阪府池田市ダイハツ町。日野自動車などと共にトヨタグループ16社の内の一社で、トヨタ自動車の完全子会社。 【歴史】 量産車を手掛ける日本の自動車メーカーとしては最も古い歴史を持ち、初の国産エンジンを開発する目的で大阪高等工業学校(大阪大学工学部の前身)の研究者を中心に、1907年に「発動機製造株式会社」として設立され、創立50周年の1957年に『ミゼット』で国内や東南アジアで大ヒットを記録し、1972年まで東洋工業(現マツダ)とともにオート三輪業界の覇権を争い、1951年に「大阪発動機」から現在の「ダイハツ工業」へと社名を変更した。 四輪市場には1963年のコンパーノから参入。しかし当時四輪車への新規参入には通産省(現在の経済産業省)が難色を示したため、スムーズな参入が出来なかった。また堅実な社風であったため、派手にアピールする手法も取らず、地味な印象となり、すでに評価を得ている先行メーカーに割って入って新規顧客を獲得するのは容易ではなかった。同じころ自動車業界は再編の波が吹き荒れ、ダイハツにも三和銀行によってトヨタ自販・トヨタ自工との提携話が持ち出され、1967年11月に両社は業務提携に至った。同時期にトヨタ傘下入りした日野に比べると対等な関係で、それぞれの経営に自主性を持って運営していく声明文が出された。この翌年、ダイハツ自動車販売株式会社が設立された。 トヨタとの提携、『パブリカ』をベースとした『コンソルテ』、トヨタ・カローラをベースとした『シャルマン』を生産し、四輪生産のノウハウとブランド力を蓄積していった。 1977年には、ダイハツ独自開発のコンパクトカーである『シャレード』を投入。それまで振動の問題などから国内外のメーカーから敬遠されていた4ストローク直列3気筒ガソリンエンジンを搭載し、軽自動車程度の価格に見合わぬ高い燃費・動力性能でカーオブザイヤーを受賞、ダイハツの四輪車は名実ともに大躍進を遂げた。 (注)トヨタ、ダイハツ、スズキなどの1000cc~1500ccの小型車に3気筒エンジンが多く採用されている。3気筒エンジンは軽量化や低燃費化が出来る特徴がある反面、振動が大きい弱点もある。加工法の進化や振動対策が進み、最近はBMWなどドイツ社など海外メーカ車においても、小型車には3気筒エンジンが多く搭載されるようになった。3気筒エンジンは既に軽自動車に採用されてきた。ホンダは軽自動車は3気筒エンジン、小型車は4気筒エンジンを搭載している。 1980年、軽自動車の『ミラシリーズ』が登場。ここに『アルト』を擁するスズキと軽ボンバン戦争が勃発した。 1981年にダイハツ自動車販売はダイハツ工業と合併。 1995年には同じトヨタ傘下の日野自動車と商品相互供給に関する基本契約の締結を発表、以降現在まで部品の取引を行っている。 1998年にはトヨタが株式を51.2%取得し、トヨタの連結子会社となった。 1995年登場の『ムーヴ』、2003年登場の『タント』が大ヒットしたことで、2006年度には軽自動車総販売台数で30年以上連続1位であったスズキの牙城を崩し、ついにダイハツがトップに立った。 その後、2017年まで11年間連続で首位の座を守り続けている。 また軽トラック市場も『ハイゼット』などを主力に、スズキとシェアトップを奪い合っている。 2009年から軽自動車から撤退したスバルにも軽自動車・軽福祉車のOEM供給を開始。 2016年度の国内販売台数は57万台だが、これに加えてトヨタ・スバルへのOEM供給・受託生産が25.5万台あり、軽自動車メーカーとしてのみならずトヨタグループの重要な生産拠点としての役割も大きい。 2016年にトヨタがダイハツの株式を100%取得し、完全子会社となった。 これ以降ダイハツはトヨタグループにおいて軽自動車を含む小型車部門としての立場を明確にし、新興国向け戦略の一翼を担うことになる。国内では、マツダ、トヨタ、スバル等への小型車や軽自動車のOEMが増えている。 【開発思想】 長らくトヨタから小型車・小型エンジンの開発・生産・OEM供給を委託されてきた。デュエット、およびキャミ、スパーキー、パッソ、パッソセッテ、2代目bB、ラッシュ、ルーミー/タンク、ライズといった車種のほか、ヤリス(ヴィッツ)やベルタ、パッソに搭載された1KR-FE型エンジン、3代目ヴィッツや、2代目カローラアクシオ、初代後期型プロボックスなどに搭載された1NR-FE型エンジンはその代表である。軽セダンの「ミライース」、軽スーパーハイトワゴンの「タント」、および「ムーヴ」、これらをベースにした福祉車両や軽トラックにおいてダイハツが50%を占めるに至っている。 【独自技術】 一方で技術的分野では、親会社トヨタと異なる独自のものが多い。代表的なものとしては、ハイブリッドではなく内燃機関・シャーシの改良によって低燃費を実現する『e:Sテクノロジー』が挙げられる。 エンジンは、90年代後半から採用され始めた『TOPAZ(TOP from A to Z)』と名付けられたシリーズで、低圧縮比による低燃費だけでなく、独自の触媒早期活性化システムとインテリジェント触媒により、貴金属の使用量を大幅に削減しながら長期使用でも安定した低排出ガスを実現している。同様にトヨタがD-4系の直噴技術を発展させているのに対し、ダイハツはポート噴射にこだわる姿勢を見せており、1KR型エンジンやKF型エンジン、そして一連の自動車用ダイハツエンジンとしては最新型となるWA型エンジンではポート噴射により直噴と同じ効果を低コストで実現している。 衝突被害軽減ブレーキなどの運転支援システムに関してもトヨタに頼らず、『スマートアシスト』と呼ばれる技術を独自に開発している。トランスミッションについても、トヨタが子会社のアイシンと共同開発しているのに対し、ダイハツは内製に徹している。2019年にはトヨタ・アイシンが発進用にギアを装着したCVTを開発する一方、ダイハツはギアを高速側に採用し動力分割機構も搭載した『D-CVT』を発表している。 プラットフォームでは、トヨタの新世代コモンアーキテクチャー戦略「TNGA」に準じた、独自の軽自動車専用「DNGA」の開発を行っており、軽自動車では2019年7月に発売された4代目「タント」が、登録小型自動車では2019年11月に発売された2代目「ロッキー」)がそれぞれの初出となった。 ダイハツは関西に基軸を置いた自動車メーカとして発展して来た。「ダイハツ」という名前も親しみやすく、多くの人に愛されてきた。 今回の車両認証不正はメーカとして絶対遵守すべき規制法規を破ったことで許される余地はない。 大変厳しい制裁が行われるだろう。 記者会見等を見ると、社長や副社長の話は、「短時間開発の極度なノルマがストレスとして加わり、認証破りの原因になった」という話で終始した。これを聞いて、責任は現場にあり、経営者の責任ではないというふうに聞こえるのが残念だ。現場が直接手を下した責任は逃れないが、そこまで現場を追い込んだ責任はトップにある!という潔さが要る。 不詳の要因は、ほとんどが経営責任者にある。だから不祥事が起きれば、トップはまず自らの責任を表明し責任をとる態度を示さない限り、企業風土は良くならない。不祥事が起きると、トップは「不祥事が生じたことを詫び、このようなことが再発しないようにしっかり再発防止に努め、風土を改めるのが私の責任です」などと決まり文句で弁解する。未練がましい! 「私自身に管理責任があるが、直接不祥事に関わっていません!」と開き直っているのと同じ。 なぜそうなるのだろう? 社内の隅々まで見通せていないからだ。トップは方針や計画を出せば、後は現場任せ、現場を知らない。社内巡回を繰り返し行い、従業員の働く現場の生の姿を見、従業員の話を直に聞いて、隠れている問題(潜在する課題)を見つけ出す努力をしていない会社に起きる現象だ。 言葉ではなく、現場、現実、現物を見て回ることが大切だ。自らがモノづくりに興味を持つようなトップのいる会社は、こういうたぐいの不正や不良は起きない。 ダイハツ車を愛し、乗り続けているユーザは、『乗っても大丈夫かな?』という不安に駆られていると思われる。30年間も不正行為を続けている実態から、今すぐ危険という不具合は起きないと思う。でも、安心して乗り、次もダイハツを買おうという人は少なくなり、買う人は勇気がいることになりそう。 そうなると、本当にダイハツは生き残れるのだろうか? そんな感想を持ちながら、今後の展開を注視してみたい。 |

2023年10月4日(水)

Fitのお化粧直し 第三弾!

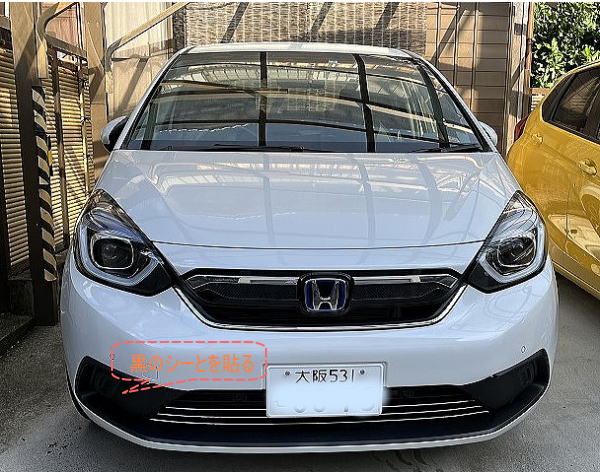

| 我が家には、Fitが2台ある。ホワイトが自分用のハイブリッド車、黄色が家内用のガソリンエンジン車。 ハイブリッド車は、買ってから3年半になる。HONDA e-HEVハイブリッドシステムを搭載している。これは既に、紹介記事を掲載しているので、興味があるい方は下のリンクをクリックして、ご覧ください。 ・第一弾フェイスアップ 20220511 ・第二弾フェイスアップ 20220916 Fit4は大変すばらしい出来栄え。3年半乗って満足しているが、デザイン、特にフロントのマスク、顔つきが野暮ったく、今一だ。 この点は今なお、好きになれない!我慢して乗っている。 発売当初、Hondaは盛んに『柴犬』をイメージしたと強調していたが、デザイナーの悪い癖が出たというか、ユーザの受けが悪い。だから今一、販売が伸びないでいる。もったいない話だ。最近、マイナーチェンジで顔つきを改善したが、元の印象が強く残っているので、なかなか販売も伸びないようだ。でも、マイナーチェンジで、RSを追加した。これはなかなか良い顔になっている。 初代Fitは、コンパクトクラスで大ヒットを飛ばした。コンパクトで室内の広さが断トツで、一クラス上の広さを実現していた。だからユーザに受け入れられたのだと思う。 今乗っている『柴犬』イメージのFitは、『かわいい!』ということを主張していたが、そのかわいさが、十分顔に表現されていないように感じた。ボディー全体のイメージは悪くないが、車を印象付ける曲面がダルで、ボテッーとした印象を受ける。ふっくらした顔つきは、知性やチャーミングさが感じられないというのが小生の印象だ。これは好き好きなので一概に言えないが、まあ、余り売れていないところを見ると皆さん、そういう印象を持っているのだろう。 競合車は、TOYOTA Yaris、 NISAN Note e-Powerになるが、こちらは、『走るぞ!』という姿が伝わってくる。うまく曲線を活かして、引き締まった曲面でうまくまとめている。Fitは余りにも、“優しさ”に振り過ぎて失敗したと言えそうだ。 でも、車のできは、実に素晴らしい。長年、いろんな車に乗り継いできたが、コンパクトでありながら、上級車のような感覚で運転ができる。視界や、乗り心地、ハンドリング、静粛性など非常に高いレベルにまとまっている。何より運転していて、疲れないのがとてもいい。よくできた車だ! そこで、顔のフェイスアップに取り組んできた。 飾り部品やテープを貼って、『お化粧直し』をしてみた。その経緯を写真で紹介する。 まず、購入時のFit4 e-HEV  グリルにガーニッシュを付けた これで、Fit4『柴犬』の鼻?のイメージが相当変わった。良くなったと思う。  エアーダクトにステンレスモールを飾りを付けた。 一層引き締まった。  エアーダクト部の一体感を出す黒テープで化粧した 白い部分を隠して、フェンダの広がりを演出してみた。 これが現在の最終のデザイン! 当分この状態で乗ってみる。  !?  日本に一台しかないFit4、 何やかや、トライして遊んでいる。 |

2023年6月12日(月)

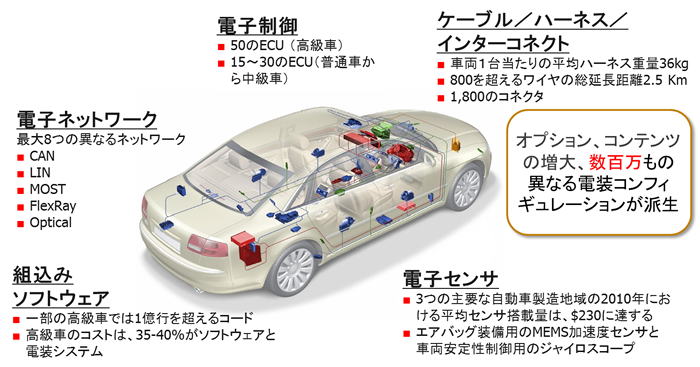

車のバッテリー電圧12Vを48Vに変更する動き!

| 自動車バッテリー電圧は、普通車や軽自動車は12V、大型バスや大型トラックは24V系に世界で統一されてきた。鉛蓄電池の電圧は1個当たり2V程度であり、12Vのバッテリーは6個直列接続している。 最近、車に搭載する電子機器が著しく増え、それに伴いエアコンや、ヒータや、ウィンドウ開閉、AWSやABSのモータなど一台で数十個のモータが使用され、従来考えられなかった大量の電力を消費するようになった。一方、省電力に寄与しているのはヘッドライト、バックランプ、ウインカーなどのLEDランプである。 しかし、相対的には、消費電力が大幅に増えている。 一説には、12V系の車で、200A(2.4KW)を超すようになったそうだ。車両に必要な電力は年々増加している。これを賄うため発電機やバッテリの大容量化が図られ、それらの重量の増加や、ハーネス(配線)の線径が太くなり、接続コネクターが電流に耐えるように頑丈になり、車両の重量の増加や、コスト上昇の要因になっている。 車両に12Vが採用されてから60年が経過している。今後、さらなる電力増加を見据えると、48Vに変更することにより、いろんなメリットが得られる。 まず、12Vから48Vに変更すると同じ電力に対して、電流は1/4になる。配線部(ハーネス)の電力損失は線材の抵抗に電流の2乗をかけたものなので、電気配線経路で消費される電力は1/16に下がる。 |

2022年11月20日(日)

フィット4の静音化対策がうまくいった!

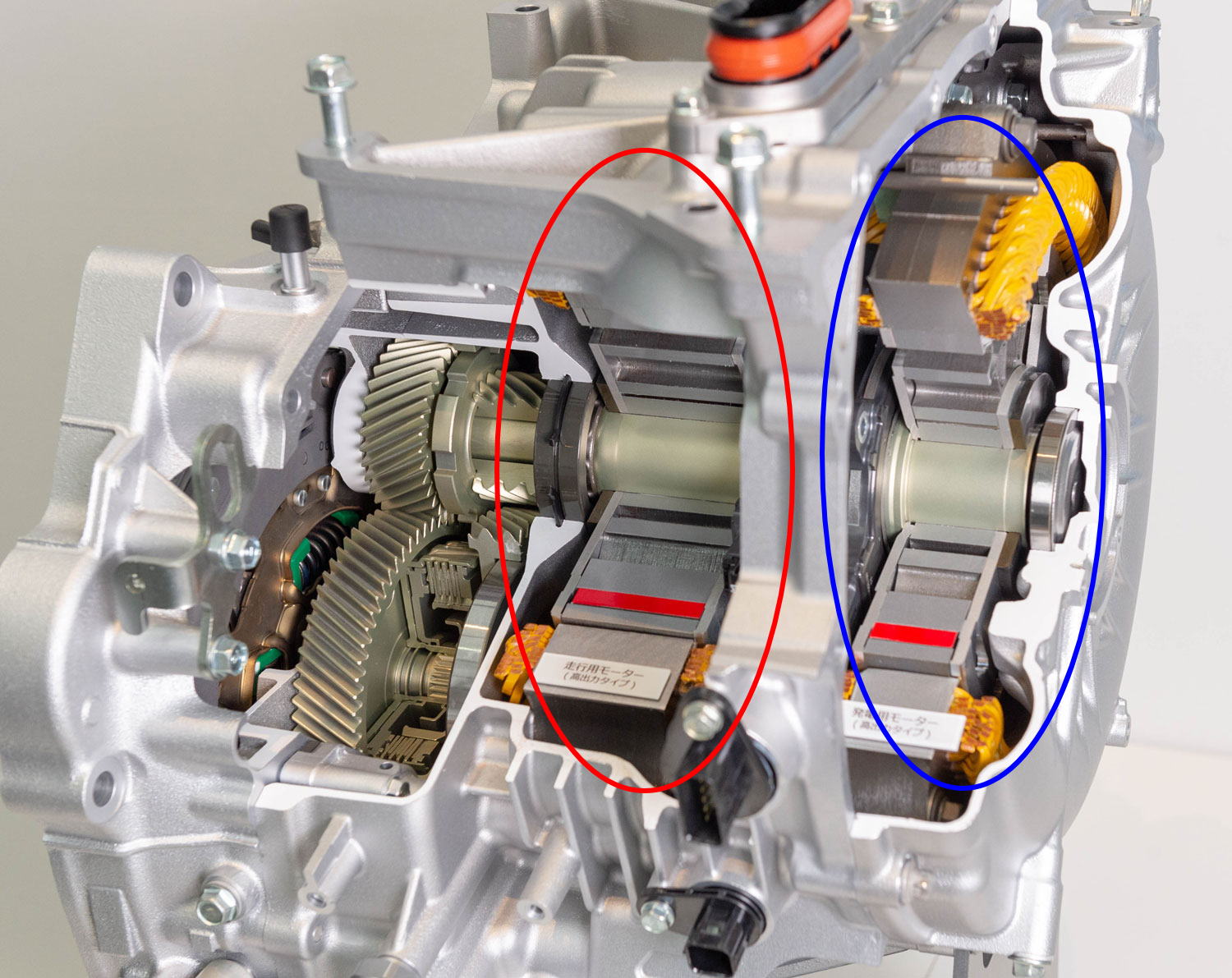

| フィット4ハイブリッドが納車されてから2年9か月が過ぎた。あっという間に初回の車検が近づき、ホンダからハガキが入っていた。 前のフィット3ハイブリッドは、スポーツハイブリッドというシステムで、i-DCD方式を採用、これはドイツ製のダイレクトクラッチを巧妙に組み込んだもので、1モータで発電と駆動を行うという発想で生まれた車だった。 この方式はエンジンとモータの切り替えが複雑で、それを制御するプログラムの熟成不足による不具合もあり、約1年ほどゴタゴタとクレームが続いた。発売時に即購入したので、何回もリコールを受ける羽目になった。不具合の内容をホンダディーラに苦言したこともたびたびあった。 車の不具合はいろんな運転場面で生じるので、なかなか再現しにくいことが多い。再現しなければメーカやディーラは不具合を認めようとしない。しかし、不具合の件数が増えると、本腰を上げて対策に取り掛かり、原因追及して、対策案が出れば、リコールで修理する。 不幸にもフィット3ハイブリッドのi-DCD方式は着想は良かったが、出足でつまづいた。一度、躓くと販売が伸びなくなる。噂が広まれば、なかなか払しょくするのは難しい。 しかし、このi-DCD方式ハイブリッドを熟成した結果、その後、フリードなどほかのモデルにも搭載した。もちろん、不具合点はなくなり、非常に良くなった。しかし、今後のハイブリッドは2モータだという流れに逆らえなかった。 トヨタやニッサンが2モータ方式を採用して、ガンガン販売を攻めてくる中で、1モータということだけで、何か後ろめたさを感じたのも事実だ。 既にホンダはアコードなどの高級車で2モータハイブリッドのi-MMD方式を採用していた。これはシリーズ方式で、走行は駆動モータで、発電はエンジンを回して発電モータで行うという方式だ。燃費や走行性能が高く、高い評価を得ていた。 ただ、このi-MMD方式はモータが1個増える分、コストアップになり、小型車では採用されていなかった。 そこで、ホンダは駆動モータと発電モータの鉄心の径を大きくし、鉄心の積み厚を薄くしたモーとを造った。この2つのモーターの鉄心の径(形)を同じにすることで、大量に電磁鋼板を打ち抜くことに成功した。これにより、エンジンの軸の横に2つのモータを配置でき、車幅の狭いコンパクトカーにも収まるようにした。さらにモータに使用する高性能磁石にネオジウム等の希土類材料を使わない、または使用量を大幅に削減し、コストを下げることに成功した。 i-DCD方式は、ダイレクトクラッチのギアーとクラッチは複雑なメカで構成され、この部分にコストがかかっていた。これが2モータ方式では不要になる。新しい2モータ方式をホンダはe-HEVと名付けて、高級モデルからコンパクトなフィットまでこの方式に統一した。さらに、来年には軽自動車にもe-HEVが搭載されるはずだ。 このe-HEVは、ニッサンのノートe-Powerなどと違い、高速道路の走行時、エンジンと車軸を直結するクラッチが採用されているので動力伝達の効率が高く燃費が良くなり、非常に合理的な方式だ。 いよいよ、ハイブリッドの方式も、トヨタハイブリッドTHS(シリーズ・パラレル)方式と、ニッサンe-Power方式と、ホンダe-HEV方式に集約されてきた。 今後、ハイブリッド車は、モータの高効率化、リチュウム電池の改善、Power制御回路のロスの改善の競争になるはず。 もう一つ言えることは、シリーズ方式の場合は今後、ハイブリッドからEVに変わる際に、エンジンを取り外して電池容量を大きくすればいいということになるので、技術移転がすぐできることにある。 さて、愛用のフィット4ハイブリッドe-HEVは、今年10月にマイナーチェンジされ、駆動モータとエンジンの馬力が各10馬力ほどアップした。リチュウム電池容量についてのアナウンスはない。走りがさらに良くなり燃費も改善されたという話だが、試乗していないので何とも言えない。今話題は、新しくフィット4RSが追加になったこと。これは、ホンダの戦略で、RSは『Road Sailing 』の略。道路上をセイリングするように颯爽と走るという意味らしい。 愛用のフィット4ハイブリッドは巷の評価ではスタート時に少々もたつき感があるということだが、家内の黄色いフィット3(1300cc、ガソリンエンジン車)の方がアクセルの応答が良い感じがする。 しかし、フィット4ハイブリッドは、穏やかなアクセルワークで、高齢者には安心して乗ることができる。ブレーキやアクセルの反応が鋭ぎるのは事故につながりかねないので、自分にはこの方がちょうどいい。 さて、前置きが長くなったが、本論に入る。 フィットはもともとコンパクトカーとしては静かな車だ。フィットは初代から2代目、3代目と乗り継ぎ、今は4代目に乗っている。3代目から特に静かな車になった。さらに今、愛用中の4代目ハイブリッドは、一ランク上の車のような乗り心地や静かさになっている。 Youtubeを見ると、車の静音対策の動画がたくさんアップされている。貨物車は別として、乗用車は静かに走ってくれるに越したことはない。車内の会話や音楽もよく聞こえるようになる。 ■車の騒音のもとは、 ①エンジン音 ②タイヤ音(走行音) ③風切り音 ④社外の音 などがある。 ■音とは、空気の粗密波であり、何かモノが空気中で動く(振動する)と発生する。 だから、空気のないところ(例えば、月面では、音は生じない。 ウチワを扇ぐ時は、空気が風になっても音にはならない。扇風機の羽根はウチワより早く廻るので、低いウナリのような音がする。扇風機の風力切替スイッチを『弱』にすると、羽根はゆっくり回転するので音にならない。『強』にすると風切り音が大きくなる。 人の耳には、一分間に20回以上、空気が振動(揺れ)すれば聞こえる。一番高い音は一分間に2万回ぐらいの振動を音として聞くことができる。音を感じる範囲、可聴周波数は人により差がある。 ■音を生じなくする方法は、 ①空気を無くすること;真空にする。 ②空気中で、振動する物を無くすること。 ③振動する空気(音)を遮断すること。 ■音の種類 ①通過音;発生した音が空気中を伝わってくる音。 ②共振音;振動が構造物を振動させて発する音。 ■音の遮断は、①、②を無くせばよい 車の場合は①も②も存在するので、静音化はできても、無音化は不可能だ。 エンジン音はハイブリッド車の場合、モータ走行時は、ほとんどない。しかも、エンジンは発電モータを回すだけなので、余り高負荷(高トルク)状態にならないので、高回転数になることはないので基本的に静かである。このエンジン音を遮断するには、エンジンとキャビン(客室)を仕切っている壁(鉄板)に防振材や遮音材や吸音材等を貼っている。また、いろんな穴をブッシング等で塞いで、通過音を無くしている。また、ボンネットの裏に防振材や吸音材を貼って共振音を小さくしている。 走行音は、荒れた道や高速道路を走ると、『ダー』という連続音が入ってくる。これは結構耳障りになる。 この走行音を完全に無くすることは不可能だ。 風切り音は、高速運転中、空気が車体に当たることで発生する。車の形状によるところが大きい。 社外の音の侵入は、フロントガラスを防音ガラス(二重ガラス板の間に薄い樹脂のシートを張る)にしたり、窓ガラスを厚くしたりする。これは自分では対策できない。メーカの設計仕様になる。 ■今回やった対策は、 ・前席・後席フロアーマットの下に、ゴム防音シートを貼る。 ・各ドアー(前後4枚のドア)の内側(鉄板部)に防振シートを貼る。サービス用穴を防音シートで塞ぐ。 ・ボンネット内側に防振シートを貼る。 フィット4は吸音材が貼られていたが、ボンネットの鉄板内側に防振シートを貼る。 ・後部トランクの収納部の鉄板に防振シートを貼る ■効果的な防音対策箇所の見つけ方 フロアーやドアを指で叩けば、コーン・コーンと共振音がする。防振シート(ブチルゴムなどゴム系材料を薄いアルミシートに塗ったシート)をこの場所に貼ると、鉄板の共振音が無くなり、コツ・コツという音に変わる。これで、走行音(ロードノイズ)やエンジン音などが随分小さくなる。ドア開閉音もドシッとした音に変わる。 一般的に共振しやすい場所は、鉄板が平面の箇所になる。鉄板が絞り加工されていたり、補強部材(補強棒・アングルなど)が装着されている所は余り共振が起きないので、防振シートの効果が少ない。 ・フロアーマットの下に敷く防振ゴムシートはフロアーマットに合わせて裁断してマットの下に敷くだけ。 ・ドアーは、ドアー内張を剥がして、鉄板部に防振シートを張り、サービス用開口部は防振シートで塞ぐ。 ドアーの内張の剥がし方は、Youtube等で説明しているので、比較的簡単に作業ができる。 こんな対策をした結果、静かな車に仕上がった。 騒音がどの程度低減できたか、数値測定していません。ネット上で「音響測定アプリ」をダウンロードすれば、スマホを簡単な騒音計として使用できる。 今回は対策前の騒音レベル測定をしていなかったので、対策後の測定値とは比較にならないので聴感の感想です。高速道路走行中も、隣と普通の声の大きさで会話ができるようになった。特に大きな声を出さなくてもよくなり、ラジオやテレビの音声もよく聞こえる。 ■「音」の対策はむずかしい! 長年、オーディオ関係の仕事をしたので、音にはちょっとした知識とこだわりを持っている。 スピーカはボックスは板厚が再生音に大きく影響する。薄板でボックスを造ると、スピーカの振動により生じる音圧変化でボックスが共振して、いわゆる箱鳴りの現象を起こす。こういうスピーカシステムはHI-Fi再生には程遠い。音質改善には、箱は板を厚くし、箱の中に吸音材を詰める。 市販の高級Hi-Fiスピーカは、大きさに比べ、ズシッと重い。これは2、3cmの厚板を使いスピーカキャビネットを作っているからだ。スピーカユニットのマグネットも強力な大きなものを使い、振動板をがっしりしたフレームに取付けているので、高級スピーカは重くなる。単純に言えば、スピーカは重いほどいい音が出る。 ■対策によりどういう音に変わるのか? タイヤノイズは、『ザァー』という耳につきやすい高い連続する雑音(ノイズ)から『ゴー』という低い聞きやすい音に変わった。 この『ゴー』という音をさらに小さくするには、徹底した防振、防音、吸音対策をしなければ取り切れない。 これは素人では難しい話になるので、この辺で適当に手を打った方がいい! ■音の世界は、際限がない!! 音は感覚であり、同じ音でも心地よく聞こえる時もあれば、やかましく耳障りに感じることもある。だから、静かになったと思っても、前と同じかなと思うこともある。これは音を右脳で感じ判断しているから、気分次第であいまいになる。そういう意味では、自己満足なところがあるのも『音の世界』だ! しかし、メーカは、科学的な分析や実測データを根拠として改善してゆかなければならないので、音や音質の測定や評価にいろんな機材を使用する。 音響測定器には、音量(音圧;通常dBで示す)、音質(周波数特性)、ひずみ(雑音)を測定する ・周波数分析器 ・騒音計 ・振動計 などなど ■耳に聞こえやすい(耳につきやすい)音 下記の青線のAカーブという聴感補正を加えて測定する。 .svg.png) Aカーブは平均騒音レベルで使用するために定義されましたが、Aカーブは環境騒音や産業騒音の測定、および潜在的な聴覚障害やその他の騒音の健康への影響を評価する際使用されています。 人間の可聴周波数範囲における難聴と非常に良好な相関関係を示しているため、Aカーブ重み付けはすべての測定に義務付けられています。 Aカーブは、2,3KHzが最も耳の感度が高く、低音域では感度が低くなることを示しています。  音の大きさによって、耳に聞こえる音の周波数に対する感度も変わります。これをフレッチャーマンソン曲線と呼び、左の曲線で示されます。周波数毎の音圧レベルの尺度であり、一定の音量として聞こえるというレベルを示しています。 小さな音は、低音と高音が聞き取れにくくなる傾向を示しています。 Hi-Fiアンプでは、この曲線を参考にして、Loudness Control SWというボタンが付いたアンプがあります。 このスイッチをONにしますと、ボリュームを絞った時(小さな音量で聞く時)に、低音と高音が増強されるようになります。 ■ちょっと余談 自動車はマフラー(消音器)がなければ、エンジンの排ガス音は張り裂けるような大音量を出します。 F1レースのけたたましい音は、レーシングカーにはマフラーを使っていないからです。マフラーを使うと、エンジンの排気が妨げられので、公道を走らないレーシングカーはマフラーは取りつけていない。   また、ジェットエンジン音は、離陸時に耳が裂けるほど大きな音を出します。ジェット戦闘機の音はさらに一段と大きい。戦闘機は音速を超える超高速で飛ぶためターボジェットエンジンを使い、燃焼ガスを直接排気して推力を得ています。旅客機にはターボファンジェットエンジンで、エンジンの直径を大きくして、大量の空気を吸い込み圧縮して排出するため、一種のマフラーのような効果が生じ、比較的静かで高効率・低燃費のエンジンになります。そのため、形状は写真のように樽(たる)のようなずんぐりした形になります。 飛行機は車のような消音のためのマフラーは使用していない。 車のマフラーは電気的に言えば、LPF(ローパスフィルター、ハイカットフィルター)の働きをします。 耳が裂けるような排気音の高い周波数の音を低減する働きをします。加えて全体の音量も下げる。 そのために、マフラーの中は、いくつかの仕切りや穴をあけたりして、消音化を図っています。 車の走行時の排気音や室内音を静かにするには、コストがかかり重量が増えるので、車のグレードや価格と見合った静音化を施している。 高級車は静かに走り、軽自動車はやかましいということ。でも、最近の軽自動車は大変静かになっている。 ■参考資料(使用した防振材料ト) 購入先;Amazon、モノタロウ ①制振シート ¥1,740 dualmax 100mm×100mm×2mm 30枚入 ロードノイズ低減 自動車用断熱シート ②制振シート ¥2,790 ZHUBANG 800mm×460mm×2mm 2枚入 遮音 制震シート ③制振シート ¥1,690 日東電工 480mm×0.5m 軽量制振材 レジェトレックス アルミシート 1枚 D300K ④ 吸音シート ¥439 東京防音 300mm×300mm 吸音・防音材ホワイトキューオン 各社からいろんな防音、防振、吸音商品が販売されています。 適度な重量があり、ゴムの厚みや粘着力がある、日本メーカ製が信頼できると思います。 |

2022年9月16日

愛車 フィット4のグリルにステンレスモールを着けました!

| 5月11日の記事で、グリル(ガーニッシュ)を貼ったことで、顔つきがキリっと引き締まるようになりましたが、さらに手を加えました。 ナンバープレート下のエアー取り入れ部の桟に『キラリと光るラインがあればどうかな?』と考え、試しに調理で使うアルミホイルに両面テープを貼り、幅1cmぐらいの帯状テープを造り、これを張り付けたところ、まずまずのイメージになりましたが、アルミホイルは極薄く、しわになり、きれいな光沢が得られませんでした。 そこで、『光輝く適当な飾りモノがないか?』 近くのオートバックスで店内を見て回ると、いろんなモールやテープが沢山陳列されていました。その内でフィットのエアーダクトの桟に適しそうなモールを買って帰り、試験的に張ったアルミホイルテープを剥がし、ステンレスモールに張り替えました。 見事にうまく貼り付けができ、上々の出来栄えに仕上がりました。 納車時のFIT4(左側の白いFIT);元の顔  グリルガーニッシュを着けた装いに変身(左側の矢印部);グリル追加の顔  細いステンレスモールを着けた姿(左側の矢印部);今回の顔つき  これで、フロントマスクがかなり引き締まって見えるようになり、よくなったと自画自賛しています。 下記の写真のプレートの下の3本の輝くラインです!  これで、しばらく乗ってみます!! デザインの印象は、ほんの数mmの幅や細さや曲面や角のR、色合いや、輝きで随分印象が変わります。 日本は、最近、目立つ、ガッツなデザイン志向のクルマが多いようですが、個人的にはあまり好みではありません。やはり、ヨーロッパの車のデザインは洗練された美しい姿を追求しているようですが、以前に比べると、世界的に『目立ちたがりや』のデザインがトレンドのようです。 |

2022年5月11日(水)

愛車 新型フィット4のフェイスアップをしました!

| 新型フィット4(eHEV)を買って、早くも2年が経ちました。 いろいろと賛否のある新型フィットですが、車としてはまれにみる完成度の高さだと思います。何十年も車を乗り継いできましたが、これほど運転して、しっくりとくる車は今までになかったものです。それだけに愛着が湧くのですが、余り売れていないようで残念です。 この名車?が何故、ユーザに余り受けが良くないのか? 唯一考えられる要因は『顔つき』だと思います。 発売時に、『柴犬』をイメージしてデザインしたと聞きましたが、今はあまりそのことを言わなくなりました。 私は、『柴犬』はもっと凛々しい顔だ!という厳しいコメントをホンダに送りました。 今、クルマはトヨタはじめ、ニッサンなどもこれでもかというイカツイ、派手なデザイン志向になっています。そういうトレンドの中で、このFIT4のフロントデザインは、ヌメ-としたダルイ感じがします。これは私見ですので他の人がどう感じるかは分かりません。車としては非常に高い完成度を有しながら、販売が伸びない!要因に違いないと思います。 そこで、この新型フィットの顔つきの改造を手がけました。フロントグリルパーツを購入して、自分で取り付けてみました。これで、ガラッと引き締まったデザインに変わりました。 下の写真をご覧ください。 Before⇒After  ガレージに並べている2台のフィット 白;フィット4(e-HEV)自分用 黄;フィット3(ガソリン車)妻用 Before  After  |

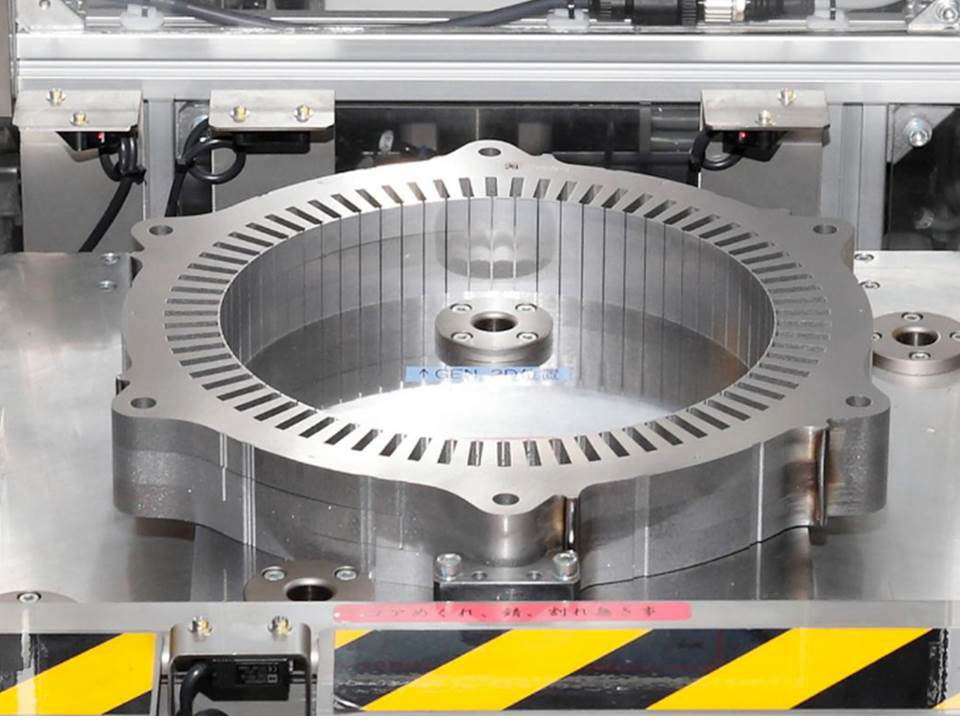

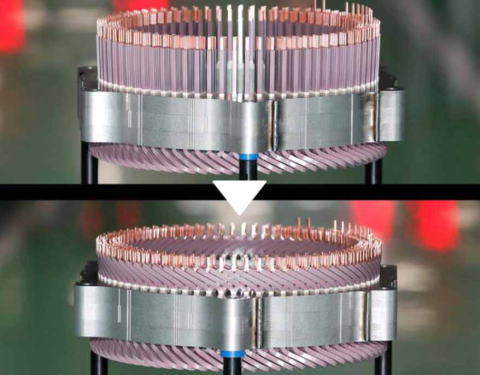

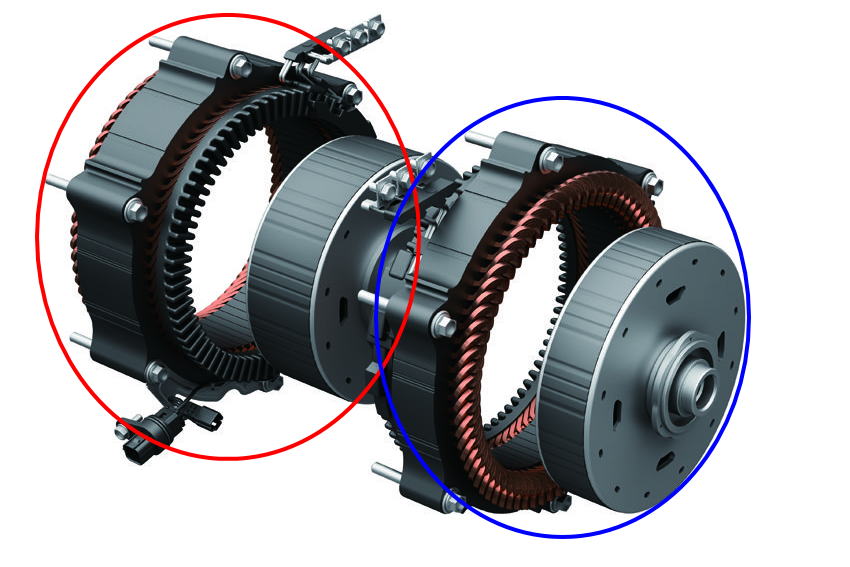

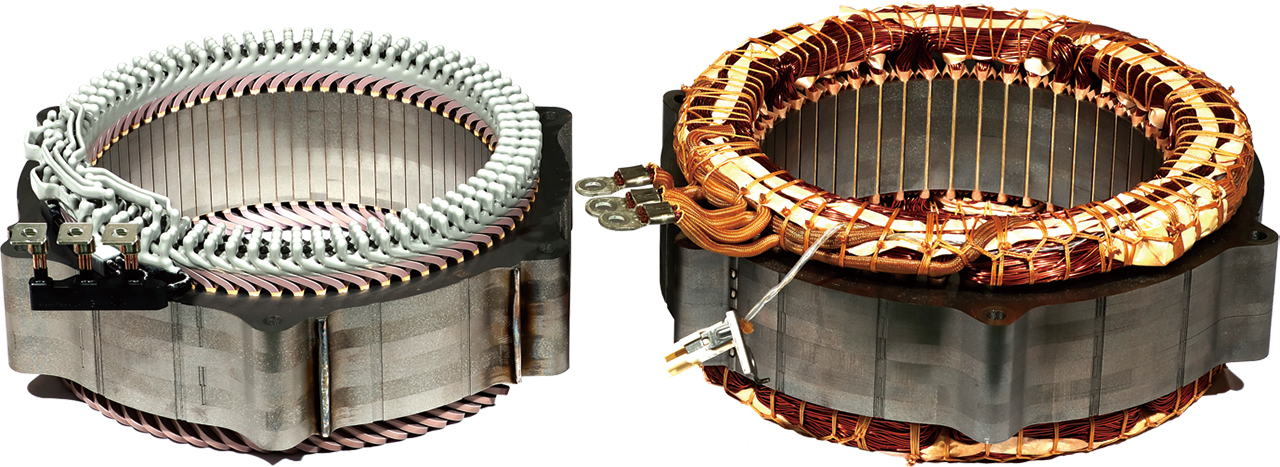

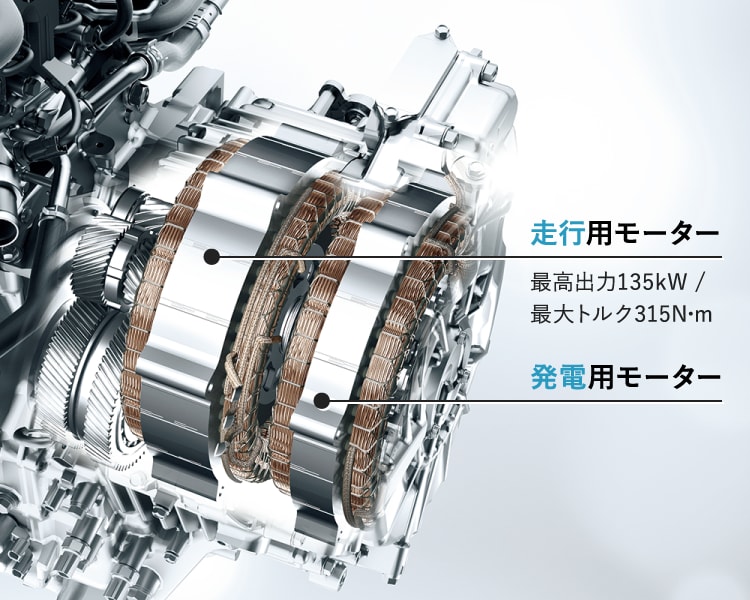

2022年2月12日(土)

新形フィットはなぜ売れない?(ハード編)

| この新型フィット4がいまいち売れていない! そのわけは? このフィット4は私が、50年間乗り継いできたどの車より、『運転しやすく、安全・安心して乗り心地もよく、長時間運転しても疲れない車に仕上がっている』と感じている。 とてもよくできた完成度が高い車だ! 売れない理由が分からない。 あえて私見を言うなら!! FIT4は今、流行の車のデザインから差別化?して、新しいデザインコンセプトを導入したようだ。 それが良いか、悪いかは、好み次第だ。 ホンダはこのFIT4発売時に、『柴犬のイメージ』として打ち出したが、柴犬ならもっとキリっと引き締まった顔つきにすべきではなかったかと残念だ。 だからと言って、『キーンルック』と言われるプリウスの細いツリ目のデザインや、マツダの『ジンべーザメ』のような大口を開いたデザインも好みではない。ワーゲンのゴルフやベンツのようなドイツ車のオーソドックスなデザインの方が好印象が持てる。 車を選ぶ際、顔つきは大きな要素になる。この素晴らしいFIT4が苦戦しているのは、顔つき以外にないと思う。側面や後面や、室内のデザインは大変よくできていると思う。それだけに、フロントのよく言えば『清楚で、しとやかな顔』、悪く言えば『のっぺりとしまりのない顔』が今一、購買意欲につながらないのではないかと思う。 発売時に見た瞬間、『これは!、なぜだ!』と思ったほどだ。でも、納車から2年間、この顔に付き合っていると、不思議と最近は良き相棒になっている。 一方で、トヨタ ヤリスやアクアがバカ売れしている。ヤリスは、いかにも軽快に走りそうな形をしている。パッと目を引くのは分かるが、それだけではないだろう! ヤリスが売れる理由は燃費がいいことか? ヤリスはフィットに比べて大人2人分ほど軽い。車重が軽ければ燃費は良くなる。ヤリスやアクアと、ノートは3気筒エンジンを搭載している。 自動車エンジンの潮流は8気筒⇒6気筒⇒4気筒、最近小型車には3気筒エンジンが増えてきた。 気筒数が少ないと、ピストンとシリンダの摩擦などのロスが少なくなる。これは省燃費につながる。 ただし、3気筒独特の騒音や振動は増える。それは軽自動車に乗れば分かる。 1200ccから15000ccクラスのエンジンはトルクも大きくなるので、十分な騒音や振動対策が必要だ。3気筒と4気筒では振動モードが変わる。そこで、3気筒独特の振動を打ち消すためバランサーという重りをクランクシャフトと逆回転させ、エンジンと逆の振動を発生させてキャンセルする方法があるが、ノートやヤリス、アクアにバランサーは組み込まれていない。これはコストの課題なのだろう。 4気筒のフィットに比べて、エンジン騒音や振動は大きいはずだが、自動車マガジンの記事に書かれていないのが不思議だ。 YouTubeや自動車雑誌の自動車評論家と言われる方々の記事を読むと、「シャーシ・フレームが新設計で剛性が何%上がった」とか書かれいるが、その内容は彼らがメーカ説明会で聞いたことを受け売りして記事にしている。だからどの雑誌やTubeを見ても同様な内容になっている。 雑誌社や評論家は、メーカの宣伝マン? 評論家はメーカサイドに立つのか、ユーザサイドに立つのか? 聞いてみたい。 メーカサイドに立つのならメーカの宣伝文句のとおり記事にすればいい。実はそういう記事が多い、・・・。 ユーザー側に立つのであれば、きちんと科学的にテストし、客観的に分析した記事を載せてほしい。例えば、車内騒音は、騒音計を車内の決めた位置において計測し、何デシベル(Aカーブ)かを記事に記載してほしい。主観的に静かで騒音は低いなどというあいまいな記述は頂けない。 もちろん、走行する道路や、晴れの日や雨降りの日などの気象条件なども同じ条件で測定すべきだ。 さらに、走行した時刻でも外部騒音は大きく変わる。 測定条件をできるだけ同一にして、物理的客観的な数値で表示すべきだ。 人間の五感(視覚、聴覚、視覚、触覚、嗅覚)の内、聴覚は周囲の雰囲気や精神状態で大きく左右される。 それだけに、測定器の計測による評価が大切になる。  デジタル騒音計の例 (注)聴感レベルを知る場合には、通常、Aカーブという補正を使う。 これは、人間の耳に感じる音を周波数により補正したカーブのこと。下図の青い線がA補正カーブ 人間の耳は、2~4KHzが一番よく聞こえることを示している。 .svg.png) 例えば、ヤリス、ノート、フィットの新型車を、同じ条件で計測し、データを公表すれば貴重なデータとなる。 そういう雑誌やYouTube の記載を見たことがない。 今の記事は、走る道も、天候も、走る時刻も、ガソリンの量も、乗車人数も、それぞれ違う条件で、車内騒音は静かだとか、少々やかましいとか、エンジン音が気になるとか、遮音がよくできているとか、評価基準があいまいで、主観的な表現になっている。 これなら何とでも書ける。 騒音計を使って、条件を同一にして、測定すればメーカも文句は言えない。 そういう科学的なデータを示して、記事が書ける評論家やマガジンやYouTuberが早く出てきてほしい。 私が現役で、オーディオ全盛期を過ごした頃、オーディオ評論家という先生方が沢山活躍していて、音楽雑誌に記事を投稿していた。各社のアンプやチューナやデッキやスピーカ等のオーディオ機器を自宅の部屋(視聴室)で聞いて、その評価を記事に書いたその道のプロの人たちだった。 彼らは東京近郊に住んでいて、関西にはほんの数人しか居なかった。東京のオーディオ(専門)メーカは、足しげく評論家回りをし、先生方と関係を密にしていた。我々関西メーカは地の利では勝てないので、評論家廻りの専従者を置いて、評論家対策をしていたが、所詮、東京近郊のメーカには勝てなかった。 オーディオ評論家(先生方)は、新製品を紹介する際、自分の好みや聴感に頼って記事をまとめる。言い方を変えるとなんとでも記事は書ける。これは自動車評論家も全く同じだと思う。 こんな記事を参考にしたり、真に受けたりして商品を買わされるのは、いかがかと思う。自分の目で見、耳で聞いて、車には乗ってみて、運転してみて、初めてその自動車の良さや不具合が実感できる。 ちなみに、オーディオ先進国だったヨーロッパやアメリカの著名なオーディオ評論家は、自宅にラボを持ち、オーディオ計測器を設置し、各種の特性を計測し、その実測データを根拠に、聴感テスト評価を雑誌に掲載していたのを覚えている。 評論家はメーカに対し、いいものはいい、改善すべき点や劣っている点はズバッと表現する。 このようなユーザーフレンドリーな評論家や雑誌社が現れることを期待している。 そのうえで、ユーザが自分の好みで、商品を選んで買えばいい。 こういう成熟した社会が早く来てほしい。日本はまだまだ、そうはなっていない。YopuTubeでも、科学的根拠に基づいた記事が発信できれば、『いいね!評価』がぐんと上がるのではないか! 『科学的根拠』とは、「あいまいな主観でなく、再現性がある事実に基づく」という意味。 |

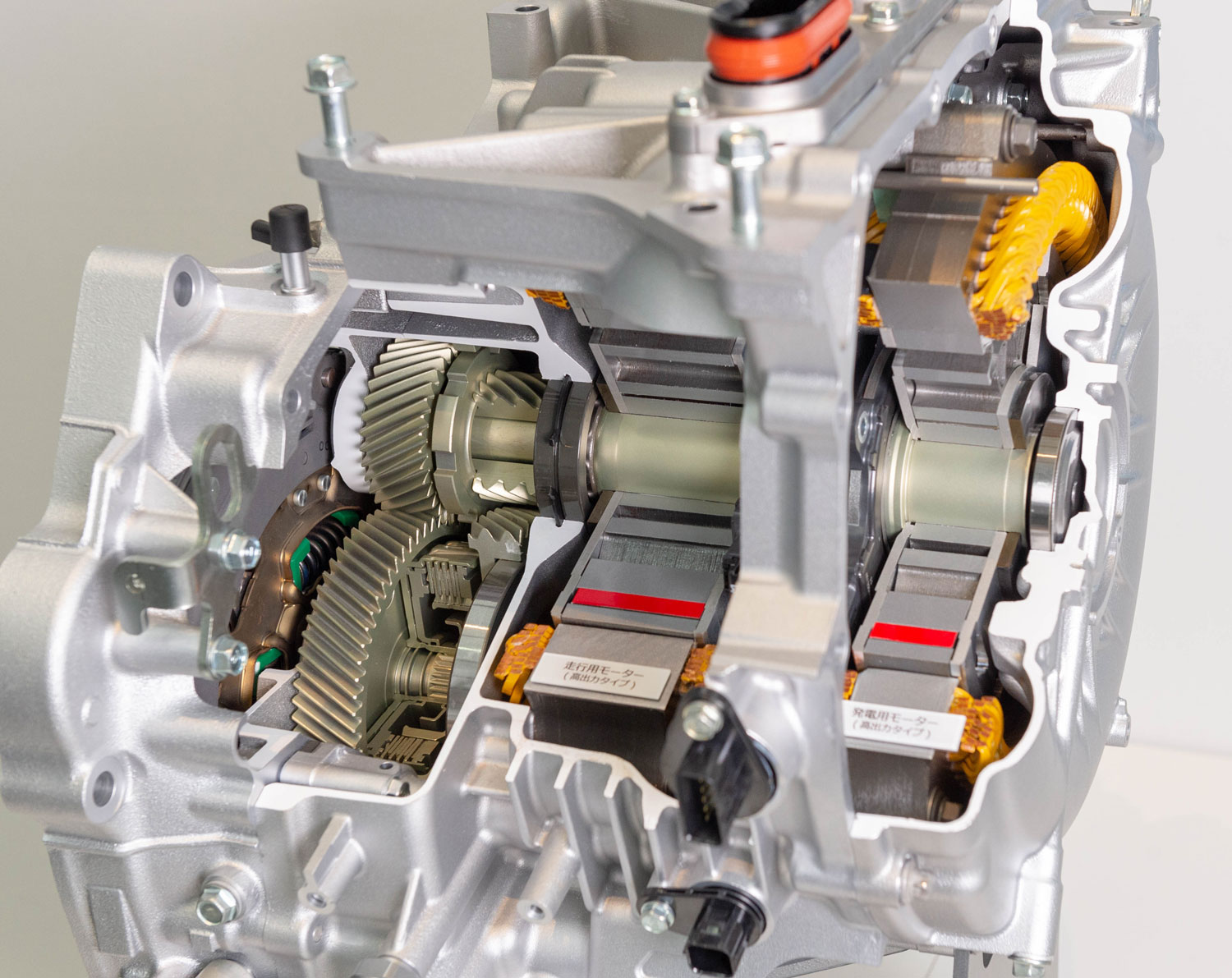

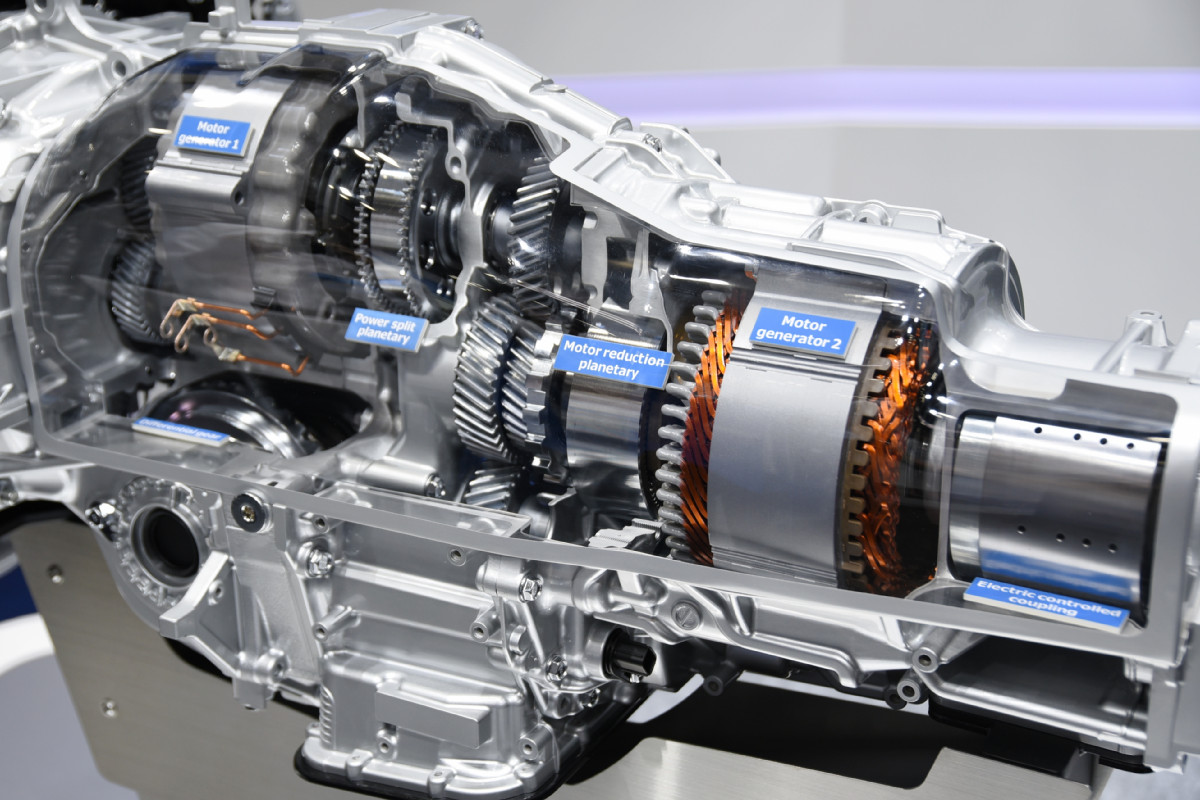

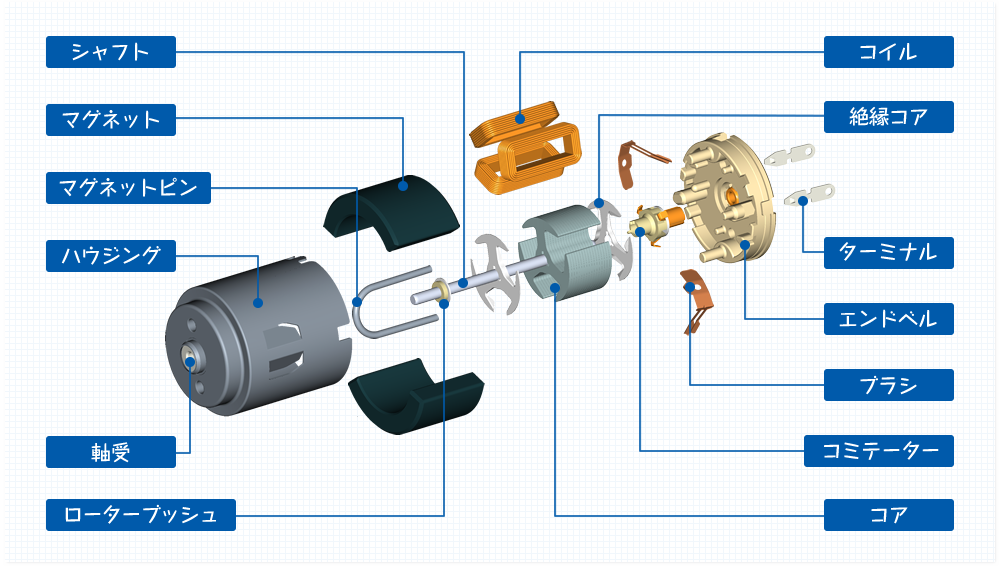

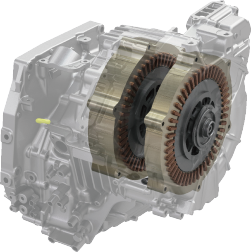

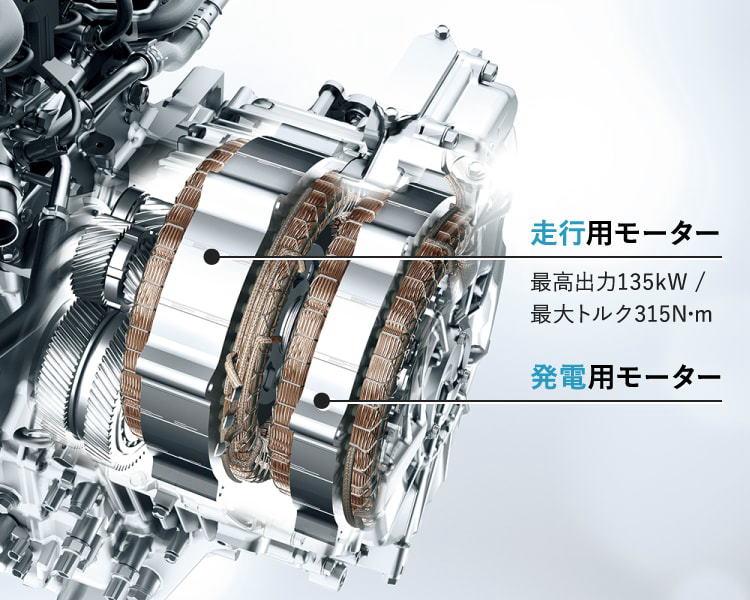

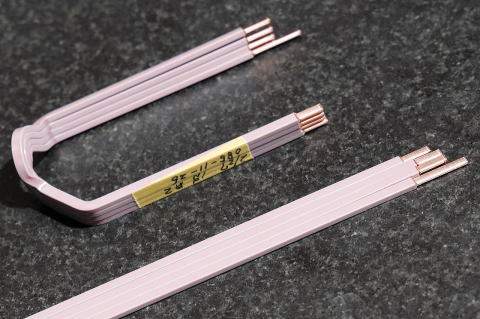

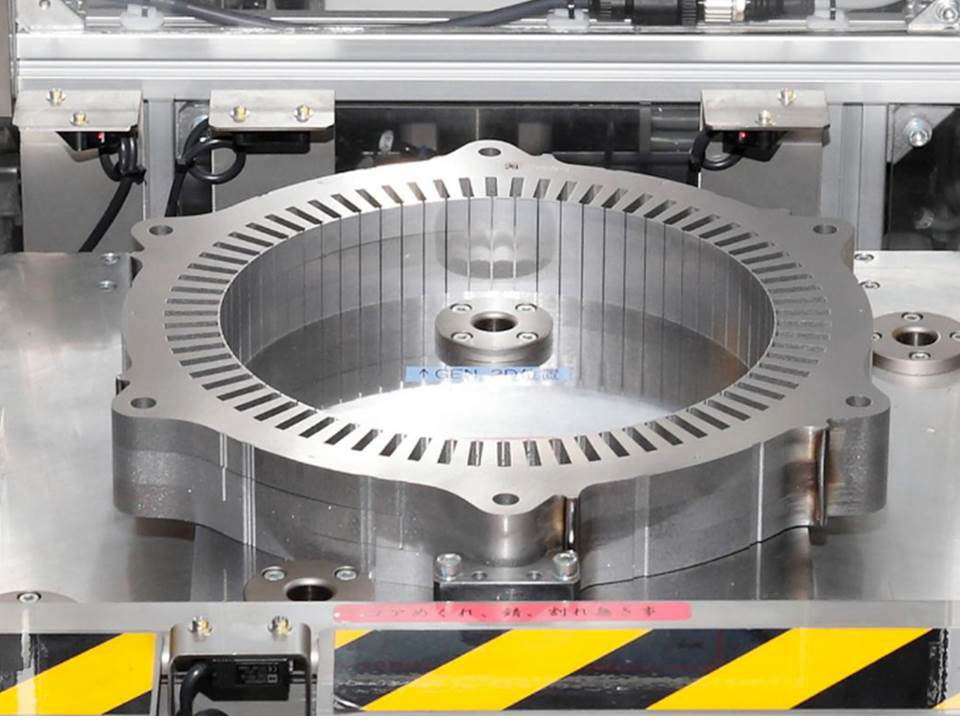

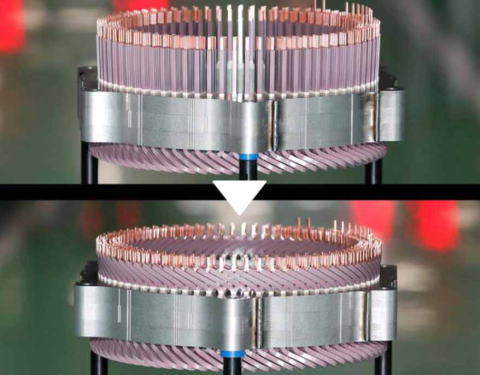

2021年12月22日(水)

わが人生、車の履歴書

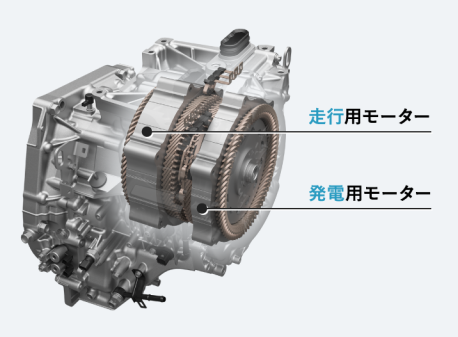

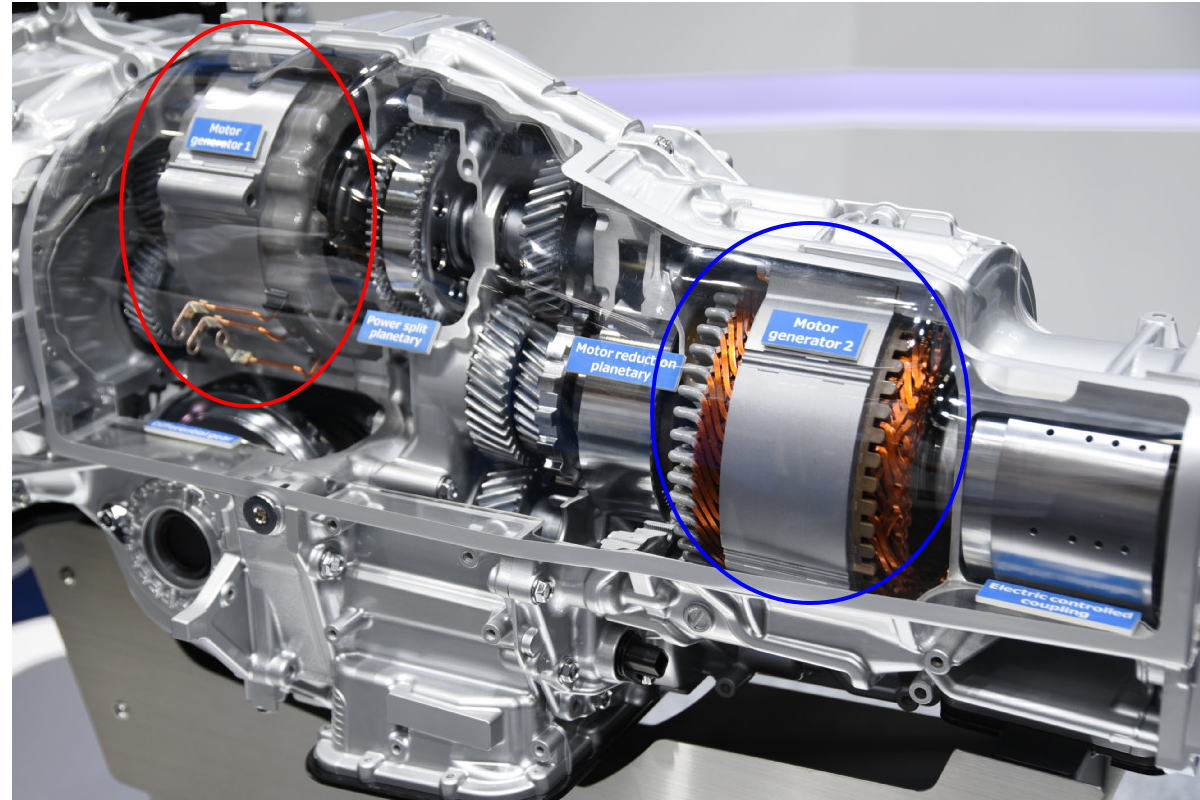

| 初めて車を買ってから約50年、今まで乗り継いできたマイカーの紹介です。 ■1970年頃;日産 ブルーバード1300(中古車);FR車:約2年間 フロントとリアーのボンネットが、ぼってりと垂れ下がったデザインが特徴、変速機は3速ハンドルチェンジ、職場の先輩から譲り受けた中古車だったが、大きなトラブルなく乗れた。当時の車内はビビり音がよく出た。  ■1972年頃;日産 サニー1000(新車);FR車、カローラ1100と競い合った名車:約9年間 新車を購入、小型・軽量でよく走った。冬はチョークボタンを引いてエンジン始動した。4,5回で始動できなければバッテリーが上がった。電子点火装置を自分で取り付けて対応した。当時のバッテリーは性能が悪く、低温時に電圧が低下し、セルモータや点火プラグの放電が弱くなりエンジンがかかりにくかった。出勤時にエンジンがかからなくて、イラついたことを思い出した。「+100の魅力」の宣伝文句のカローラと競った名車  ■1980年頃;日産 ブルーバード1800(新車)、FR車、初の排ガス規制対策車;5年間 サニーより、一回り大きな車体で、この頃から『排気ガス規制』が始まった。詳しくは、後記する。  ■1985年頃;トヨタ コロナ1800EX(新車);FF車、電子燃料噴射エンジン:4速オートマ;7年間 コロナとコロナマークⅡがあり、こちらは安い方のコロナ。オーバードライブ4速オートマ車。軽快に低燃費でよく走った。  ■1992年頃;ホンダ アスコット2000(新車);FF車、VTEC・DOHCエンジン:8年間 初めてのホンダ車、エンジンのホンダに偽りがなかった。高速道路の走行も静かで、ハンドリングがしっかりしていて安心して走れた。スピード違反で捕まったこともある。  ■1997年頃、トヨタ クレスタ2500(新車);直6エンジン、コロナマークⅡの兄弟車:6年間 直6エンジンのなめらかな音が気に入った。燃費はチョイノリで8km/L程度。トヨタらしく、可もなく不可もない車で、特に印象はない。  ■2003年頃、ホンダ インスパイア2500(新車);米国産、V6エンジン:8年間 2度目のホンダ車、V6エンジンの力強さは抜群、よく走る車だった。ハイオク仕様だが、レギュラーガソリンを入れていた。燃費はチョイノリで8Km/L、高速で12km/L。クレスタより一段と静かで、高速道路ではしっとりとしたハンドリングで、安心して走れた。  ■2011年頃;ホンダ フィット1500ハイブリッド・IMA方式、燃費はまあまあ:3年間 現役を去り、そろそろ身の回りのダウンサイジングを始めたので、コンパクトカーに乗り換えた。初めてのハイブリッド車、燃費が今までの車の半分に減った。有難い。燃費;一般道のチョイノリで15Km/L、高速道路で20Km/L程度  ■2015年頃;ホンダ フィット1500;スポーツハイブリッド・i-DCD方式 リコールが5回もあった;5年間 ホンダハイブリッドの2世代目、1モータ+DCD(ダイレクトクラッチ)の独自のハイブリッド方式。初代HVから大幅な燃費改善がなされた。モータ出力をアップし、モータ走行が可能になった。リチュウムイオン電池。 燃費;一般道のチョイノリで20Km/L、高速道路で25Km/L程度、少々硬めのサスペンション設定。  ■2020年;ホンダ フィット1500;ハイブリッド・e-HEV方式;使用中 ホンダハイブリッドの3世代目、2モータ方式ハイブリッド車、i-MMDからe-HEVと名前が変わった。 熟成されたHVシステムは、実にスムーズで力強く走る。まれにみる完成度が高い車だ!燃費;一般道のチョイノリで25Km/L、高速道路で27Km/L程度。この車は、今まで50年間乗ってきた車の中で、一番自分にはしっくり乗りやすく大満足。価格も手ごろで、サイズもぴったりくる優れモノなのに、なぜか今一、売れ行きが伸び悩んでいる。この素晴らしい車が、余り話題や人気にならないのはなぜか不思議に思う。この良さはじわーっと認められ、ドライバーが惚れる車になるはず。 “清楚で、つつましい佇まいだが、味わい深く、安全運転をしっかり支えてくれる安心できる車”  今、乗っているフィットハイブリッド e-HEV です。 今まで乗り継いできた車の記憶を辿り、印象を書いてみました。 ■ブルーバード1800から、『排気ガス規制』が始まり、自動車メーカはいろんな対策を試みました。 このブルーバードには、新開発 Zエンジンが工業技術院のエンジン開発技術賞を受賞したもので、技術の日産のエンジンにふさわしいと思い買ったのですが大失敗でした。Zエンジンは、希薄ガスの燃焼を確実に行うため、一気筒に2個点火プラグを取り付け点火し、高速燃焼させることで排ガスを削減するという謡い文句でした。レギュラーガソリン仕様で、圧縮比を10以上に高く設定していたため高速道路を80Km以上で走ると、エンジンから常時『チリチリ(または、カリカリ)』というノッキング音が発生しました。 ディーラにその話を伝えると、デストリビュータの位置をずらして、点火タイミングを遅らせました。この対策で燃費は悪くなり、出足が悪くなりました。極端に走りが悪くなったので、再度ディーラに持ち込むと、今度はエンジンとヘッドカバーに挟むガスケット(銅製パッキンシート)を厚いものに交換したということでしたが、これにより圧縮比が下がり燃費が悪くなりました。何回かディーラとやり取りしましたが解決しませんでした。 多分、ディーラもこのZエンジントラブルで困っていたと思います。この時のディーラの対応の悪さと、サービスマンの高飛車な態度に、『技術の日産』に惚れていた気持ちが完全に萎えてしまいました。その後は、日産が嫌になり、全く乗る気がせず、現在まで1台も買ったことがありません。 今も、テレビコマーシャル等で、矢沢栄吉の『ヤッヤエー、ニッサン』と格好よく宣伝しているのを聞くとむかつき、複雑な気持ちになります。 しかし、最近、ノート e-Powerが、『カーオブザイヤー2021』を取るなど、好評のようです! ■良い印象が残っている車は? トヨタ コロナ1800EX FF方式 その頃、クラウンやコロナマークⅡなどの高級車はエンジンの気筒毎に電子燃料噴射器を設けて、混合ガスの最適制御を行い、馬力アップと排気ガス削減の両立を図っていた。一般車にこの装置を取り付けるにはコストが合わない。そこで、電子燃料噴射器1個で、4気筒にガソリンを供給する方式をこの車に初めて採用した。従来のキャブレータから電子燃料噴射に変わり、燃費が良くなり画期的な車になった。それまで、冬の厳寒期のエンジンを始動させるのが至難のことだったのが、この車は確実にエンジンがかかった。但し、弱点は高速道の登坂時に速度が落ち、カーブではタイヤのきしみ音が出るなど、高速での性能は良くなかった。この車を手放したのは、発進時にエンジンが空転して車が動かなくなったこと。出勤途中で何回かこのトラブルが生じ、出勤に間に合わないこともあった。原因はオートマのトルコン不良で、修理に20万円ほどかかると聞いたので、買い替えを考えていた。 近くのホンダ店に初めて行ってみた。その時に勧められ試乗させてもらったのが、アコード姉妹車の「アスコット」だった。これは2000CC 4気筒 VTEC・DOHC・バランサー付エンジンで、乗った瞬間にその加速のすごさと、走りの違いが実感できた。静かで、燃費もよく、実によく走った。後輪のサスペンションは、ダブルウィッシュボーンで、ディスクブレーキを採用したスポーツ仕様だった。大変乗りやすく運転しやすく疲れないと感じた。前方・後方とも視野が広く、ハンドルやペダル、その他のスイッチ類の配置もしっくりくるものだった。初めてオートクルーズ付きの車に乗ったが、高速道路では大変楽に運転できた。娘が三重大に入学したので、大阪と津市の行き来を何回となく行ったのを覚えている。この車は、非常によくできた車で、不満な点は全くなかった。 その後、少し余裕ができたので、憧れの6気筒車が欲しくなり、当時大人気のトヨタマークⅡの3兄弟のクレスタ2500に乗り替えた。この車は、トヨタらしく無難な作りで、特に印象はない。マークⅡは大ヒッ商品で、皆さんが乗っていたので良い車だったと思う。 その後、アスコットの好印象が忘れられず再びホンダのディーラに出向き、インスパイア・V62500に乗り換えた。直6のトヨタエンジンに比べ、ホンダのV6エンジンは同じ2500CCでもパワーフルな感じを受けた。VTEC・DOHCのホンダの技術には感心した。この車も実によく走り、静かで、運転して疲れない車だった。 アメリカホンダ製の輸入車で車体が大きく、歳と共に、取り回しが少々面倒になってきた。 ■その後、現役を引退したので、生活をダウンサイジングし、車もコンパクトカーに乗り替えた。 フィットは初代フィット(妻用)に乗っているが、コンパクトカーとしては車内が広々としているのが特徴だ。 ■FITハイブリッド車を3世代乗り換えてきた印象? ・1世代は、IMA方式 ・2代目は、i-DCD方式、 ・3代目は、e-HEV方式 それぞれのハイブリッド方式に特徴があるので、少し詳しく書いてみる。 初代 IMA方式は、いわゆるマイルド・ハイブリッド方式で、エンジンとモータ軸が直結した簡単な構造。 発進時は、モータがエンジンをアシストし、スタートはスムーズだが、燃費は大きく改善できない。 ヨーロッパ車(ベンツ、BMWなど)は、この方式を採用している。彼らは48Vの鉛電池を使用。 フィット IMA方式はニッケル水素電池を使い、電圧は高く、IMA方式の方が進んでいた。 2代目 i-DCD方式は、別名、スポーツハイブリッドと呼ばれ、エンジン車のギアーチェンジの感覚を生かしながら低燃費を図った。ドイツ製のダイレクトクラッチという変速機を巧妙に組み込んで、1モータでありながらハイブリッドの特徴を生かそうと苦心した力作だった。 しかし、このダイレクトクラッチの複雑な制御と、モータ制御プログラムの熟成不足があり、いろんな走行状態で不具合が発生した。その都度、リコールで改良を重ね、最終的には特徴のあるHV車に仕上がったが、不評はぬぐい切れず、販売台数は平凡な数字に終わった。 3代目 e-HEVの誕生 ホンダは既に、2モータハイブリッド(i-MMD方式)を高級車(アコードなど)で採用し、このクラスでは断トツの燃費性能を誇っていた。このi-MMD方式をフィットの小型コンパクトカーに採用するには電装部品の小型化と、大幅なコストダウンが必要だった。 ■e-HEVシステムの構造?  走行用&発電用 2モータ;高トルクを発生するため走行用モータはコアが部厚い モータ部の解説写真  ■e-HEVの特徴? ①走行用モーターと、発電用モーターの固定子コアー形状が同じ コアー用ケイ素鋼板を打ち抜く金型が同じものを使用でき、安価に鉄心が大量生産できる。 鋼板の枚数を変えるだけで、積厚みを変え、走行用と発電用モータが効率的に生産できる。 ②エンジン軸とモーター軸をクラッチでON-OFFする構造を採用している。 これにより、高速道路走行時は、エンジン直結で走るので、燃費が良い。 走行状態に合わせて、3つのモードがある。合理的なシステム。 ■eHEVシステムの3つの走行モード? 新型フィット ハイブリッドは2モータ式で、e-HEVと呼ばれている。日産ノートe-Powerとよく似たシリーズハイブリッド方式だ。ホンダは日産e-Powerと一味違い、ホンダらしい工夫が加えられている。それは高速道路を走行中はエンジンと車軸が直結にした方がロスが少ないので、時速約70km以上ではクラッチで直結するようになっている。(下図参照)

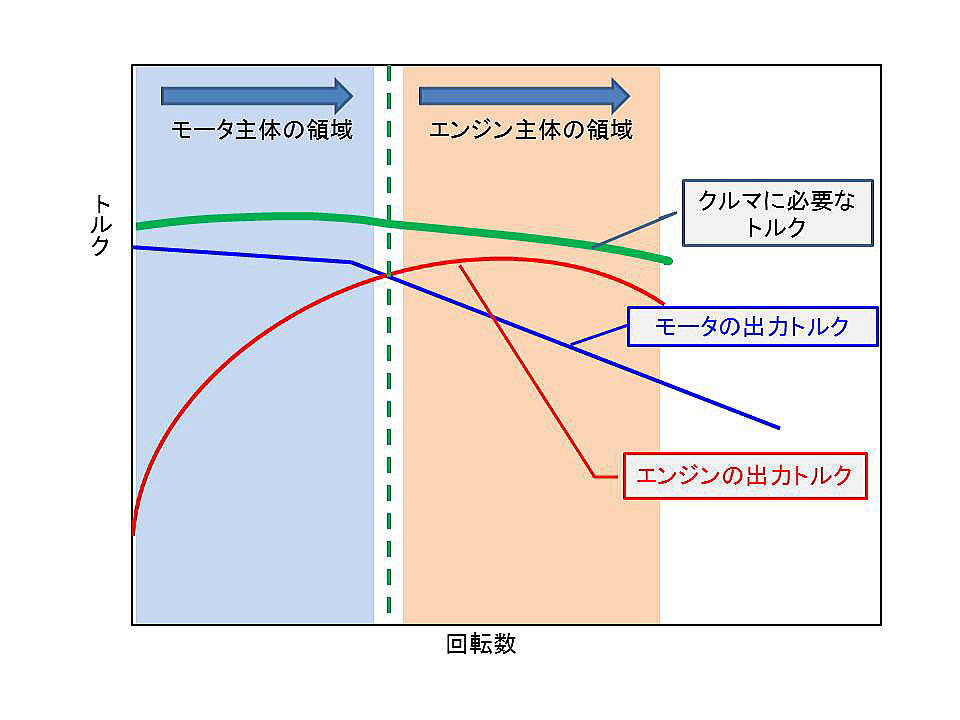

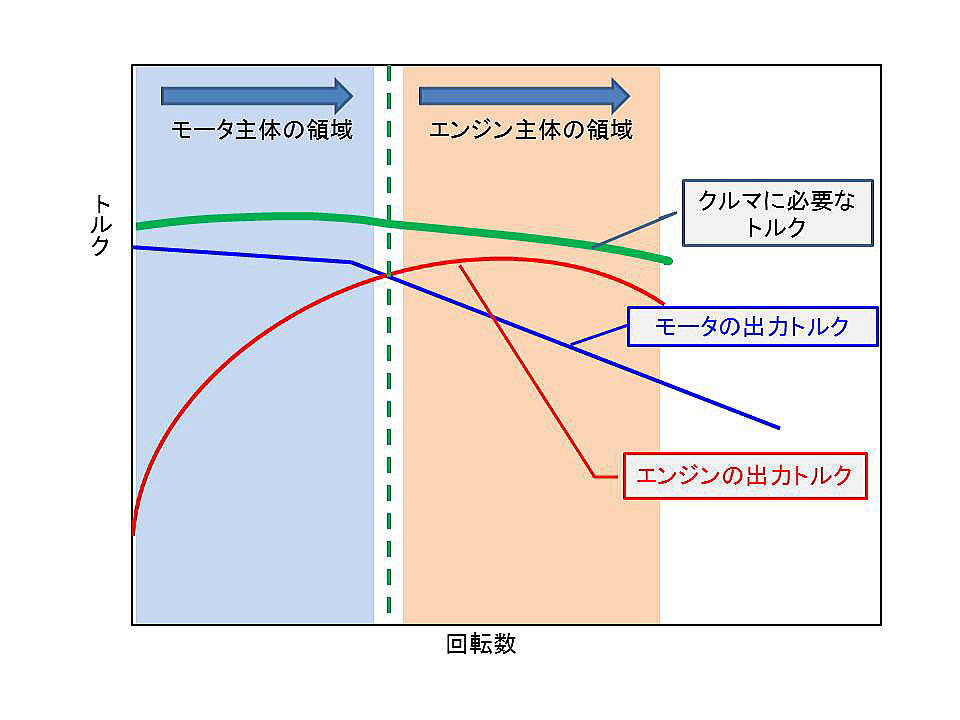

ノート e-POWERはエンジン⇒発電機⇒バッテリー⇒モーター⇒車軸とつながるシリーズ方式。  e-HEVは、エンジンのパワーをロスすることなく走行に生かせる。 ノート e-Powerは高速道路での燃費はあまりよくないと聞いている。 フィット eHEVは高速道路走行でも高燃費を叩きだす。(実燃費 25Km/L~28Km/Lぐらい) ■なぜホンダや日産や、トヨタ系列のダイハツが、シリーズハイブリッド方式を採用したのか? 『ハイブリッドの次期はEV』という見通しの下、シリーズハイブリッドはすぐEVに転用できるから。 シリーズハイブリッド方式はモータで走るので、大きな出力のモータを積んでいる。EVのモータとして共用ができる。シリーズハイブリッドからEVへはエンジンを外せばすぐにできることになる。 EV時代を睨むと、シリーズハイブリッドはその過渡段階と言える。いつでもEVが造れることになる。 ■トヨタ ハイブリッド方式(THSシステム) 初代から一貫して2モータシリーズ・パラレル方式でエンジンとモータのいいとこどりをした方式。車は発進・加速時に大きなトルク(回転力)が必要になるが、モータはそれに適合する特性を発揮する。逆に高速走行時はトルクよりパワーが必要になるが、エンジンは高速回転域に大きなパワーを発揮できるので、この二つの特性をうまく生かしたのがトヨタTHSハイブリッドと言える。 エンジンとモータの特性の違いを車の走行状態に応じて最適に組み合わせるため独自のメカニズムが組み込まれている。それが遊星歯車で、モータは複雑なプログラムで制御される。トヨタ自動車の開発力の凄さが窺える。 ■世界の自動車の新潮流 トヨタ THSがハイブリッド車のデファクトスタンダードになりつつあり、トヨタが一人勝ちになったので、世界の自動車メーカはHVを経ずに、一気にEVに舵を切った。 まさに、『ゲームチェンジ』が起きた。 トヨタ自動車は、それに気づき、THSシステム特許無償公開を発表したが、外国メーカがこれに呼応したところはない。各社はいまさら、トヨタハイブリッドTHSを追いかけても勝てないと踏んでいる。 その代表がテスラだ。今後、続々と世界の自動車メーカからEVが発売される。 ■EVになれば、自動車産業の姿が大きく変わる。 EVはエンジン車に比べて、部品点数は一気に1/3以下になる。 すそ野が広いと言われる自動車関連産業は沢山の部品供給で成り立ってきた。それがEVに変わることで不要になる。今はその過渡期に差し掛かっている。各部品メーカは脱自動車分野に生き残りをかけて取り組み始めている。 |

2021年12月6日(月)

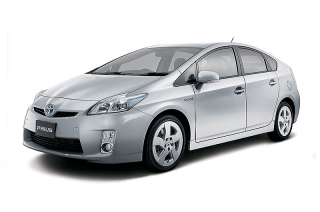

高齢者ドライバーが[ プリウス ]で事故を起こしやすい要因は?

| 毎日のように、新聞やテレビで高齢者ドライバーの事故のニュースを見る。本当に痛ましい事故が多発して事故に遭った人はもちろん、事故を起こした人も、大変痛ましく思う。交通事故は起こさないように十分注意して運転している。 先日、11月の誕生日に更新した新しい免許証を交野警察に行きもらってきた。有効期間は3年間だ。 さて、表題の『プリウスの事故が多い』のには、何か訳がありそうなので、ネットで調べてみた。 同じようなことを不思議に考える人があるようで、ネット上に数件の記事を発見したので紹介する。 理由;下記の理由で、高齢者には運転時、疲れやすく、注意が散漫になるのでは? ①視野が悪い(特に後方視界が狭い);視覚疲労 ②ステアリングの軸が左にズレている;ステアリングの中心が左側に寄っている。 ステアリングに路面の振動が伝わってくる;腕の疲れの原因 ③シート材料やシート形状が良くない;腰痛の原因 ④電子式シフトノブが分かりづらい;従来の感覚と違う;脳に負担をかける ⑤ペダルレイアウト;ブレーキペダルが中央寄りで、普通に踏むと足がアクセルペダルに当たる。 ブレーキペダルを踏んだつもりが、アクセルペダルを踏んでしまう。;足の疲れ このような要因が重なると、精神的、肉体的な疲労につながり、高齢者は運転感覚をマヒさせるのでは? トヨタ車は素晴らしい車を販売している。以前に乗った車は、コロナ1800EX、クレスタ2500の2車種。 どちらも普通によくできた車だった。ただ、特に惚れ込むところはなかった。 その後、家内用にヴィッツ クラヴィア1300を買ったが、後方窓が狭く、後方視界が超狭く、後部座席の枕(ピロー)を取り外して使っていた。また、運転席(特に助手席)に座ると、太ももが圧迫されるほど狭く、助手席はタイヤえぐりが大きく、足を伸ばせなかったのを覚えている。 その後、初代FITに買い替えたが、見違えるほど室内にゆとりがあり、前後の視界がよく驚いた。同じコンパクトカーでも、こんなに違うのかと驚いた。 ホンダは、MM思想と呼んでいるが、“Man maximum,Mecha minimum”の設計思想が貫徹されている。 いま、我が家には、FIT3 1300(ガソリン)と、FIT4 e-HEVハイブリッドがある。両方ともホンダの特許であるセンタータンクレイアウトにより、コンパクトカーでありながら、誰もが認める室内の広さは秀逸だ。 しかも、操作部は使う身になってレイアウトされ、運転していて疲れにくい。 トヨタ車は、最近、たくさんの車種を販売している。トヨタ自動車は、車種により販売店を分ける販売方法を止め、すべてのトヨタディーラ(5系列店)で、すべての車種が販売できるように改めた。これで、ディーラー間の販売競争も激しくなる。加えて、若者の車離れが激しく、トヨタですら大変な状況になると思われる。 そこで、目を引くヤンチャで、ガッツのあるデザインの車が多くなったのもその性だろう。 デザイン優先で車づくりをすると、運転者の目線でモノ作りする原点から少々ズレてきているのではないかと勝手に考えている。(あくまで、個人の考え) その結果、プリウスは電子制御による新しい操作方法の採用で、高齢者ドライバーには従来の運転感覚からズレているのではないかと思う。 確かに、友人のプリウスに試乗させてもたっら際にも、そういう感じがした。 |

2020年11月8日(日)

トヨタの一人勝ちが意味するもの?

| トヨタの一人勝ち、経営戦略のすごさ! どこまでやり切るのか? 10月の自動車販売速報が発表された。乗用車部門ベスト10で、なんと登録車10車種中、トヨタが8車種に及ぶ。ホンダが、やっと、フィットとフリードの2車種のみランクアップ。 その他の自動車メーカはベスト10に入ってこなかった。 2020年10月車名別販売台数ランキング 乗用車ベスト10 1位 トヨタ「ヤリス」:1万8592台(ー) 2位 トヨタ「ライズ」:1万3256台(ー) 3位 トヨタ「ルーミー」:1万1487台(前年同月比165%) 4位 トヨタ「カローラ」:1万275台(前年同月比91.8%) 5位 トヨタ「アルファード」:1万93台(前年同月比196.7%) 6位 トヨタ「ハリアー」:9674台(前年同月比536.3%) 7位 ホンダ「フィット」:9001台(前年同月比287%) 8位 ホンダ「フリード」:7849台(前年同月比179.7%) 9位 トヨタ「ヴォクシー」:6258台(前年同月比142.4%) 10位 トヨタ「シエンタ」:6077台(前年同月比65.3%) 軽自動車ベスト10 1位 ホンダ「N-BOX」: 1万6052台(前年同月比101.7%) 2位 ダイハツ「タント」:1万3099台(前年同月比118.3%) 3位 スズキ「スペーシア」:1万2245台(前年同月比98.5%) 4位 ダイハツ「ムーヴ」1万472台(前年同月比137.4%) 5位 ダイハツ「タフト」:7471台(ー) 6位 日産「ルークス」:7069台(ー) 7位 スズキ「ハスラー」:6536台(前年同月比140.8%) 8位 ダイハツ「ミラ」:6161台(前年同月比114.8%) 9位 ホンダ「N-WGN」:5943台(前年同月比3229.9%) 10位 スズキ「アルト」:5325台(前年同月比82.7%) 軽自動車を含めてトップは、ヤリスだった。2位は、相変わらずホンダのN-BOXが続く。 このように、殆どトヨタ車一色に塗りつぶされたのは初めてではないか? 「他の自動車メーカは何をしているのだろう?」と疑うような結果だ! この理由はいろいろ考えられるが、一つは今年5月から、ディーラで取扱できる車種をブランドで分けすることをやめたこと。トヨタの各ディーラは全トヨタ車が扱えるようになった。 各販売店にとっては扱うモデルが倍増し、トヨタ系列店同士の競合がなくなったので「商売はし易くなった」と表面上は喜んでいる。これはトヨタ販売店にとってはメリットといえる。 ただデメリットもある。 「扱い車が一気に2倍以上も増え、各モデルの商品内容を覚えるのが大変。同じ車種を扱っている店舗が近くに沢山できたので売れ行きのよくない拠点は他店舗に吸収され消滅してしまう可能性がある」ということが挙げられる。 言い換えると、トヨタ系列のどこの店でも、トヨタ車なら何でも買えるということになった。ユーザは、近くのトヨタ系列店に行けば、欲しい車に試乗でき、買うことができる。今までは、トヨタ店、トヨペット店、カローラ店、ネッツ店の4系列店と、レクサス店があり、それぞれの名列店が販売できる車種が決まっていた。 現在、トヨタ(レクサスを除く)ブランドで販売している車種は、なんと51車種。 トヨタのHPから車名を拾い上げると、(こんなにたくさんあったのかと驚愕する!) アクア、アリオン、アルファード、エクスファイア、カムリ、カローラ、カローラスポーツ、カローラツーリング、カローラフィールダー、クラウン、グランエース、コペンGR SPort、コースタ、シエンタ、CH-R、JPNタクシー、GRヤリス、スープラ、タウンエース、ノア、ダイナ、ハイエース、ハイエースコミュータ、ハイエースワゴン、ハイラックス、86、ハリア、パッソ、ピクシスエポック、ピクシスジョイ、ピクシストラック、ピクシスバン、ピクシスメガ、プリウス、プリウスα、プリウスPHV、プレミオ、プロボックス、MIRAI、ヤリス、ヤリスクロス、ライズ、RAV-4、RAV-4PHV、ランドクルーザー、ランドクルーザープラド、ルーミー、ヴェルファイア、ヴォクシー、ウェルキャブ、 (注)下線のモデルは軽自動車(ダイハツOEMらしい) その内、人気車種は8車種となっている。 アルファード、クラウン、ヤリス、GRヤリス、ヤリスCROSS、ハリアー、ハイエース、ROOMY 系列店の特徴を調べると、 ■トヨタ店 戦前戦後にかけてトヨタの発展を支え、約70年以上の歴史を持つトヨタ車販売のパイオニア的なチャネル。歴史と伝統に裏打ちされた上質なおもてなしを展開している販売チャネル。クラウンなど役員送迎用の高級セダン、営業車・ライトバンやトラックなどの商用車を中心に取り扱う、主に富裕層や法人向けのディーラー。 キャッチコピーは「最上の出会いをトヨタ店で」。 ■トヨペット店 1953年に設立されたトヨタで2番目のチャネル。コロナやマークⅡを中心に時代を切り拓き、常に日本のミディアムカー市場をリードしている販売チャネル。 40~60代程度の子育てが一段落した、ある程度、年齢層が高めで、比較的裕福なファミリー層に向けたディーラー。 キャッチコピーは「もっとクルマの話、しませんか。 Answer, for you. TOYOPET」。 ■カローラ店 1961年にパブリカを扱うパブリカ店として営業を開始、その後1969年、カローラ店に名称を変更。ロングセラーを続けるカローラをはじめ、豊富な品揃えの量販チャネル。 20~30代程度の小さな子どもがいる比較的若いファミリー層に向けたディーラー。ミニバンやコンパクトセダンなどエントリー層向けの大衆車を多く扱っています。店舗によってはダイハツの軽自動車も取り扱っています。 キャッチコピーは「うれしいこと、全力で。あなたの街のカローラ店」。 ■ネッツ店 2004年にネッツ・ビスタ両チャネルが融合し、新しい「ネッツ店」が誕生。ヴィッツ等のコンパクト車種や、ヴォクシー・ヴェルファイア等のミニバン車種などをラインナップし、トヨタの新しいお客様層を拡げていくチャネル。 10~20代前半のスポーティーなモデルを好む若年層向けのディーラー。 キャッチコピーは「-the Creative-」。 ■レクサス店 年収1,000万円以上の高所得者層向けに、トヨタが世界65カ国で展開している高級車ブランド。 キャッチコピーは「EXPERIENCE AMAZING」 ユーザは、次々と車を乗り継ぐので、以前に買ったセールスと互いに親しい関係にあることが多い。セールスは、自分の得意様(ユーザ)に、次も乗り換えてもらいたいので、訪問をしたり、情報提供したりサービスするが、そのユーザがトヨタの他の車に興味を持った場合、自分の店で取扱いできない車種は販売できなかった。 そこで、今回、店による販売車種の規制を完全撤廃し、どの店(ディーラ)でも買えるようにした。 この話を聞いたときは、全国にあるたくさんのトヨタディーラ同士で食い合いが起き、値引き競争が激しくなるのではないか?と思ったが、結果はそうなず、良いほうに転がったといえる。 トヨタは、世界NO.1自動車メーカであるが、珍しく車のデザインの統一性を重視しないように感じる。言い換えると、いろんなデザインがあり、何でもありの状態だ。 レクサスだけが、デザイン性を統一性を保っている気がするが、トヨタ車はバラバラのデザインになっている。これがトヨタの販売の幅を広げているのかもしれない。 マツダは『魂動』をコンセプトとして、すべての車で一目見ればマツダ車だと誰でも分かる。大きな口を張ったフロントグリル、小生は『ジンベーザメ』と言っているが、このマツダのデザインの評価は欧州においても高いと聞いている。個人的には好きになれないが。 ドイツ社のベンツ、BMW、VWなどは落ち着いた洗練された美しい形にまとめているが、日本の車、特にトヨタ車は、『これでもか!』という目を引く(目立つ)顔つきや、口を開けたデザインにまとめている。洗練された上品さが感じられないが、デザインは個人の好みだから売れるデザインがいいのかもしれない。 ホンダはトヨタとマツダの中間的なデザイン志向で、何かの統一したデザインにしたいという感じを受けるが、まだ『これだ!』という確たる形に行き着けていない感じがする。 トヨタ車はデザインがバラバラなので、今回の販売系列の見直しの成功の一つの要因ではないか。しかし、メーカとして、これだけたくさんの車種を製造し、販売することは、工場の工程管理や部材調達管理や、営業の受注管理作業が膨大になり、大変な業務負担になっているはずだ。それを上手くこなしてやっているのだから感心する。 ITを徹底して活用した結果、できることだと思われる。 ディーラの販売モデル規制をなくしたのは、今後の自動車の販売量が減少するのを見込んで、先手を打った経営戦略のはず。それが、コロナウイルスの流行で各店の生き残りがかかり、懸命に販売に努力した結果が出たのだと思う。このコロナ禍の中で、一番早く業績を回復させ、業績の悪化を最小限に留める経営力はさすがにすごい!。 それにしても、自動車会社として、(兄弟・姉妹車)もあるが、51車種を製造・販売し続けることは大きな課題だと思う。 一モデルに数色の塗装色も用意し、その他グレードもあるのだから、その組み合わせは天文学的な数字になる。トヨタも他の自動車会社も、シャーシ(車体)やエンジンやモータや、その他部材の共用化を図り、部品点数を少なくする取り組みに力を入れてやっている。 トヨタ一人勝ちの販売力が、車種のバリエーションの多さで、ユーザの『どんな好みにも応えられる』ということで売れているのなら、車種を絞りこめば販売が落ち込む心配が出る。 販売量が増えている間は利益が出るが、売りが伸びなくなってきたときに、効率や、管理にかかる費用がどう利益に影響するか見どころである。その時、トヨタ自動車の経営がどういう方向に向かうかが注目に値する。 5月以降の全車種取り扱い措置は、近い将来車の需要の成長の鈍化、または減少を見通した車種の絞り込みを狙ったものとみるのが妥当かも。 |

2010年7月12日(日)

新型フィット4を半年乗った印象と評価

(納車後、半年経過しました)

| 12月に早期契約した新型FITは、オートブレーキホールド(ABH)と、電子オートパーキングブレーキ(EBP)の部品の不具合で、2か月発売が延期されました。これは軽自動車のN-BOXに先行搭載していたシステムと同じものですが、N-BOXに不具合が見つかり、その対策に時間がかかったという経緯でした。 やっと2月に納車になった新型フィットハイブリッドは、後輪ブレーキがドラム式からディスク式となりました。このクラスのコンパクトカーは、すべてドラム式ブレーキが一般的ですが、FIT4はブレーキ性能が高いディスクになり、この点は待った甲斐がありました。 発売が遅れた件はこれくらいにして、『半年点検が8月です』というハガキが届きました。早やくも、半年がたった! 今まで約2000kmほど走りました。新型FIT4 フィットハイブリッドのテクノロジーについては、以前に紹介しましたので、今回は乗った印象についてです。 一言でいえば、実によくできた車で、満足度は95点です! 前のFIT3ハイブリッドは、納車直後に不具合を見つけ、その後、5回もリコールがありました。その理由は、1モーターとエンジンを7速DCD(ダイレクト・クラッチ・ドライブ)というドイツ製変速機を巧に組み合わせ、駆動する方式を採用し、2モータ並みの燃費を実現するというホンダらしいアイデアでしたが、検討や熟成不足で、いろんな走行状況でトラブルが発生しました。 残念ながら、このi-DCDスポーツハイブリッド方式は発売の出足でつまずきましたので、その後、改良し大変よくなったにもかかわらず評価がいまいち上がらず不調に終わりました。 そこで、一念奮起して、e-HEVに切替えました。 ホンダの名誉のために書き添えますと、i-DCD方式はリコールの後、徹底した改善や熟成を行い、問題点を解決し、スムーズなドライビングを取り戻して大変良くなりました。この改善したシステムは、ホンダ車の小型車に採用され現在、販売されています。 今回の新型フィットは、新しく2モータハイブリッド方式を採用したもので、この方式はアコードなど大型車に既に搭載済みで、高い評価を得ているハイブリッドシステムです。 しかし、コスト的には高くなりますので、コンパクトカーに搭載するには、大幅なコストダウンと、システムの小型化が必須ですので、その課題を技術開発により解決し、新型FIT4に初めて採用されました。 さて、満足度95点の意味は、コンパクトカーの常識を超えた一ランク上の出来栄えになっていることです。 その内容は? とにかく、運転して疲れないこと!です。 (どこまで走っても、楽に、安全、安心して疲れを感じないで、運転ができること) ①静かで、振動が少ない; ・タイヤのノイズ(ロードノイズ)が低く押さえられ、道路の段差などのコツコツ感がない ・風きり音が少ない ・エンジン音が気にならない ②燃費が非常に良い;(エアコン動作時) ・買い物や、チョイノリでも、24km/L前後 (前のFITハイブリッドは、17km~20km/Lだった) ・高速道路走行は、26km~27km/L前後 (前のFITハイブリッドと同程度) ③走り(発進や加速)が超スムーズ ・モータ駆動なので、スルスルとスムーズに走り出す感じ ④前方視界は秀逸(後方視界も良い) ・前方のピラーが細いので視界が遮られない ・後方も十分よく見える ⑤椅子の座り心地は非常に良い、長距離にも疲れない。後席も同様。 ⑥高速道路では、アクセルペダルから足を離しておける。楽ちん運転で疲れない ・アダプティブ・オートクルーズは前方の走行車を捉え、安全に追走してくれる。 ・レーンキープは、車線の中央を自動運転してくれる(ハンドルは軽く握っておくだけ) ・車間距離も自由に設定できる。 ⑦オートブレーキなので、信号待ち毎にブレーキペダルを踏んでおく必要がない ・オートパーキングブレーキ付きなので、発進はアクセルを踏めば解除する。 ⑧エアコン操作の、ダイヤルツマミ式は大変使い勝手がいい。 ・デジタル時代にも、アナログ感覚のツマミ方式は超使いやすい。 ・スイッチの回す切れ味(クリック感)がすごくいい ⑨2本スポークスハンドルは太さも適当で、非常に使いやすい ・今時、珍しい2本スポークスタイプだが、運転してみると、よく手になじむ。 ・ハンドルの太さ、握りの太い部分も手ごたえがピッタリでよい ⑩ハンドルが、しっとりとして軽い。 ・16インチタイヤ装着車は、VGR(バリアブル・ギアー・レシオ)になっている。 ・切り始めが軽くて楽にハンドルが操作できる。 ⑪その他(アクセサリー) ・ECT-2;走行時間や渋滞状況等を適時に知らせてくれる (音声合成の声のひずみが大きい。音声を良くしたい、小さいスピーカの性か?) ・カーナビ;(Panasonicストラーダ、CNーF1XVD 9インチ大画面) これを自分で選んで、大正解だった。安くて高性能なナビだ。 (HD画質で、IPS液晶は綺麗で最高、地デジ放送もフルセグできれいに受信) (GPSと天頂衛星を組み合わせているので、ナビの表示精度は抜群に良い ・ドライブレコーダ;コムテック ZDR-015 (前・後カメラは200万高画素、HD並みの高画質録画でクッキリ) ・レーダー探知機;ASUURA VA-810E (GPS受信により、地図精度がナビ同様に高い) 今回の買い替えは、高齢者でも身にあった大きさで、楽に運転でき、安全をサポートしてくれる安全補助装置付の車を探していました。勿論、燃費も課題の一つ。それにぴったりの車が、新型FIT4ハイブリッド。 もちろん、サポカー補助金(10万円)も頂きました。 この新型FIT4ハイブリッドは、期待に十二分に応えてくれるもので、評価は95点です。 では、残りの-5点は何か? それはフロントデザイン もう少し、センスがあり、嫌味のない顔つきができないか?と残念だ! 今、国内で売れている車は、ダボハゼかジンベエザメのようにガバッと大口を開いたイカツク目立つものが多いが、私はこのようなデザインは好みではない。 今回のフィットは、逆に少々おとなし過ぎる感じを受ける。飽きがこないで長く乗るには、このくらいがいいのかもしれないが、もうちょっと何かピリッと引き締まったものが欲しい。人もそうだが、顔つきは最も大切なセールスポイントになる。どんなに素晴らしい性格(商品内容)でも、やはり見た目(外観デザイン)は、直感的に気に入るか、惚れるかを決める要素になる。 そういう意味では、ドイツ車に一日の長があり、軍配が上がると思う。大いに参考にしてほしい。嫌味がなく、特徴を出しながら、洗練され、うまく新鮮味も醸している。 この点がマイナス5点とした。機能や性能面のマイナスはなかった。 それほど完成度が非常に高い車に仕上がっている。 (追伸) 欲を言えば、もう一歩の静かさと、サスペンションのしなやかさがあれば、一層凄い。 そして、実燃費は30km/Lを狙ってほしい。燃費の改善余地はまだ大いにあるはず。 PCU(パワーコントロールユニット)のパワーデバイスを、RC-IGBTからSiCに代えると、発熱が抑えられ、現状の冷却装置が不要になるはず。その分の放熱ロスと軽量化で、効率は数%改善できるはず。 但し現状ではSiCのコストと、調達面の課題があるのだろう。 さらに、もう少しリチュウムイオン電池容量を大きくすれば、燃費の改善が図れるはず。これもコストアップに直結する課題だが。 でも今は満足しています!! |

2020年5月3日(日)

(憲法記念日)

『軽』がよく売れている理由は?

| 最近、軽自動車がよく目につくと思いませんか? 以前は田舎に行った時だけでしたが・・・。 今、確かによく売れています。各戸の駐車場や、スーパ等の駐車場でも『軽』が目立ちます。 新車の販売台数の実に6割が軽自動車になっています。 軽自動車は世界に類例を見ない日本独自の車両法により、自動車税や重量税、車検など税制面で特例措置され優遇されていますので、普通車に比べると維持費が大幅に安くなります。 以前はチョイノリ車とか、田舎で見かける車とか言われてきましたが、最近は堂々とファミリーカーになりました。 ここまで、販売が伸びてきた主な要因は、実用上、普通車と変わらないような車になったこと。 軽自動車は昭和24年に発効し、長さ2.8m、幅1m、高さ2mエンジンは150ccでした。 翌年に、長さが3m、幅が1.3m。高さは2m、エンジンは350cc 現在は、長さが3.4m、幅が1.48m、高さは2.0m、エンジンが660cc以下となっています。 導入時はエンジン容量が僅か350cc(後、360cc)に制限されていましたので、馬力が弱く、車のサイズも小さく、狭く、何とか走るという程度でした。坂道に至ると、途中で止まるのかと思うほど、しんどい状態でした。一人乗りでは何とか走っても、二人乗れば急に加速が落ちました。エアコンなどとんでもないものでした。 それが、衝突安全基準が導入されたことにより、車体が大きくなり重量が増えるためエンジン容量が660ccに拡大され、これにより車として一人前の馬力を出せるようになりました。 車体の幅と長さは厳しく規制されていますが、高さは2mですので、背が高い軽自動車が開発され、車内空間が大きく拡大し、普通車と変わらない広がりを手にしました。 今よく売れているハイトワゴンタイプの『軽』はそうして生まれました。 最近、さらに省エネ・省燃費規制が厳しくなり、軽自動車は再び大きな課題に遭遇しましたが、 日本の各自動車メーカは競って挑戦し課題をクリアして普通車の領域まで迫ってきました。 普通車の排ガス対策や燃費対策としては、ハイブリッド方式があります。これはモータと大容量バッテリーと電力制御回路(CPU)が、エンジン車にプラスしなければなりませんので、どうしても30万円ぐらい高くなります。もちろん、ガソリンエンジンやジーゼルエンジンだけで、排ガス規制をクリアしている車もありますが、規制値が次第に厳しくなる中で、やはりハイブリッドやEVに移行する動きが活発化しています。 軽自動車は安いのが大きな魅力でしたが、最近の『軽』は小型普通車(1000cc~1300cc)並みの値段になりました。しかし、実用性は普通車に近づき、走りや燃費もよくなりました。 そこには並み並みならぬ新技術が盛り込まれています。 軽自動車メーカは、ダイハツ、スズキがTOP2として君臨してきましたが、2、3年前からホンダが巻き返して、N-BOXやN-WAGONなどNシリーズが爆発的に販売を伸ばし、ベストセラーカーになり、ホンダは軽自動車でもTOPメーカになりました。 ホンダはもともと小型に強みを持ったメーカですが、なぜか軽自動車はダイハツ、スズキの後塵を拝してきました。それがNシリーズで爆発的に売りを伸ばしたのですが、その理由は? ホンダは、ヤマハやスズキなどと並んでオートバイメーカTOPの座を維持しています。 オートバイのエンジンは馬力(出力)が大きいことが求められます。それは、自動車に比べ車重は軽いので、馬力がモノをいうことになります。 エンジンは馬力を重視するか、トルクを重視するかにより設計内容が違ってきます。 このページで何回も紹介しましたが、出力とトルクと回転数の関係は、 出力=回転数×トルク (P = n×T) で表されます。 オートバイ用エンジンは、回転数を高くすることで、馬力が大きくなるような特性を持たせます。毎分1万回転を超えるようなエンジンで、高回転型出力重視エンジンです。 自動車は車体が重いため、動かすにはトルクが大きいことが求められます。 トルクは回転力とも言われ、 トルク=力×腕の長さ (τ=F×L) 今まで、軽自動車はバイクと同様に出力重視する設計をしてきましたが、ホンダはNシリーズのエンジンは回転数は押さえて、トルク重視型に変えました。 それにより、走りだす際の加速が良くなりました。普通車から『軽』に乗り換えると、一番いやな点は、スタート時のモタモタした加速でした。次にエンジン音がやかましいこと。そして狭いこと、この3つが改善されたことが大きく販売を伸ばした要因でしょう。 省燃費と排ガス規制をクリアすることも課題でしたが、トルク中心にエンジンにすることで大きく改善しました。 エンジンはシリンダー内をピストンが上下することで、吸入-圧縮-爆発-排気を繰り返します。 このシリンダーの内径(ボア)と、ピストンが上下移動する長さ(ストローク)をかけた数字がエンジン容量になります。 円筒状の茶筒のような感じですね。 エンジンは、ストロークに対して、ボアを小さくすれば、ロングストローク型エンジンになります。 逆に、ボアを大きくすれば、ショートストローク型エンジンになります ロングストローク型エンジンはトルク重視型(低回転型) ショートストローク型エンジンは出力重視型(高回転型) 以前、軽のエンジンはショートストローク型エンジンが多く、馬力競争をしていました。 それが、燃費や走り(加速)を重視するようになり、トルク重視のロングストローク型エンジンに代わってきました。 さらに、環境問題で排気ガス規制が厳しくなり、これをクリアするためにピストンの表面積が小さいほど爆発時の熱損失が少ないことが分かりました。高効率・省燃費につながります。 これにより、ますますロングストロークエンジンが増えてきました。 しかし、シリンダー径を小さくすることにも限界があります。 吸気弁や排気弁や点火プラグなどをシリンダ上部のヘッドに取り付けますが、これらの部品の面積が必要ですので、限界があるのです。 さらに、ピストンの上下往復運動を回転運動に変えるクランクシャフトがエンジン下部についていますが、クランクシャフトが回転する空間が必要になります。そういう制約をクリアしながら最適値を求める作業になります。 今のところ、ホンダのエンジンが一番、ロングストローク型になっているようです。 そういうエンジン技術や、制御技術や、CVTなどトルク変換装置の進化により、最近の『軽』は普通自動車に肉薄するところまで良くなってきました。 ターボ付『軽』なら、普通車とそん色なく加速や走りが得られるようです。 その他の安全支援装置も、軽自動車が最先端技術を搭載している例が多く見受けられます。 車体の塗装も普通車と同じで、品質や外観の見栄えも良くなっています。 ナンバープレートも『軽』は黄色とされてきましたが、白のプレートも許可されているそうです。 (もちろん、+何円か必要でしょうが) 小回りが利いて、ガソリンも食わず、走りはそん色なく、外観もきれいで、椅子や内装もよく、走行音も静かで、あらゆる面で快適に普通車並みになったと言えます。 良いことづくめの『軽』です。ただし、値段は普通車並みになりました。 しかし、維持費(税金、車検、保険など)は安いです。 というわけで、『軽』が売れる理由が分かりました! |

2020年4月26日(日)

FITのステアリングリモコンとナビがつながりました。

(その5)

| 2月23日に納車になった新型FIT4のその後の情報です。最近、車は自動運転や、安全支援システムや、ハイブリッドや、エンジンなど様々な制御をコンピュータ(CPU)で行いますので、各CPU間の信号のやり取り(通信)に『CANシステム』というバスラインが構築されています。CANについては以前に書きましたので、ここをクリックして下さい。 従来の接続方式では結線数が多くなり、配線だけで数十Kgになるほど重くなります。 これでは、配線材料コストや、作業や、重量など大きな問題になりますので、CANという通信方式によりたった2、3本の線で接続し、デジタル回線でCPU間の信号のやり取りを行います。 問題はナビや、ドライブレコーダや、ETCなどアクセサリーを取り付ける際、メーカ純正アクセサリーを選ぶか、自動車部品店(オートバックスなど)で買い取り付けていました。純正品は値段が高いので、安く上げるには、アフターマーケットと呼ばれる自動車部品を取り付ける人が沢山いました。今はアマゾンなどでも安く買え、自分で取り付けるか、ディーラに頼んで取り付けてもらうという方法があります。 前車のFIT3は純正ナビを着けましたが、このナビはM電機製で性能が悪く、とんでもない道案内をすることがしばしばありました。そこで、今回はPanasonicストラーダ CNーF1XVD(9インチナビ)と、フロント・リア2カメラ方式ドライブレコーダをアマゾンで買い、ディーラで取り付けてもらいました。 Panasonicストラーザ CNーF1XVDは? 大変すばらしい!。 何が素晴らしいのか? ①液晶画面が大きい(9インチ) ②液晶画面のドットが小さいので高解像度・高画質、大変明るい(4Kテレビ並み) ③画面角度が変えられる ④『みちびき』も受信するので、地図の表示精度が非常に高くなった。 GPSは最低4個のGPS衛星電波を受信し、現在地を計算して割り出している。 この場合、位置精度は約10mぐらいの誤差が生じる。 最近、位置精度を上げるため、天頂衛星とGPSを同時に受信し、位置を補正する方法がとられている。 『天頂』とは、真上(頭上)という意味で、完全に常に天頂にあれば理想的だが、地球の回転軸が23.5度傾いているので少しずつずれて、8の字を描いたような動きになる。 だから『準天頂衛星』と呼んでいる。 日本は『みちびき』と命名した準天頂衛星を現在4機体制で運用中で、これとGPSを組み合わせると、位置精度(誤差)は10cmぐらいに収まる。(精度が100倍以上良くなる。) 最近のナビや、ドラレコや、レーダー取締検知器には、この『みちびき』の電波も受信するようになっている。 さて、ステアリングリモコンで、ナビの音量UP/DOWN等の調整ができないことに気づいた。 納車されるまで問題なくできるものと思っていた。 今回のFITには、デジタル回線が張り巡らされていることを知った。これがCANシステムという新デジタル通信方式。 車は停車時や走行中にいろんなノイズや電波(電磁波)が飛び込んで来る。バスラインにいろんな信号が侵入する。この予期しないノイズでCPUが誤動作しかねないので、CANシステムは外来ノイズに強力に対応したシステムになっている。 さて、ステアリングリモコン(ステリモコン)ボタンの音量UP/DOWNや、チャンネル切替等が使えないので、嫌な感じがしていた。そこで、ネットで、FIT用CANシステムインターフェイス(変換器)を見つけ、注文し、今日、ホンダディーラで取り付けてもらった。  左の写真がインターフェイス 左の写真がインターフェイス GAP-HAVT366 ナビを一度取り外して、結線の束のステリモコンのバスラインとインターフェイスを接続し、インターフェイスとナビを接続する作業をしてもらった。 約1時間で終了。 無事に音量アップダウンと、チャンネル切替や選曲ができるようになった。 但し、モード切替(テレビ⇔SD⇔DVD⇔FM⇔AM切替)は不可。最低限の切り替えがステリモコンで行えるようになり、一件落着した。 今後、どのメーカもCAN方式(他の方式もある)が採用されるので、車を買う際は、少し高いですが、純正ナビを取付けることをお勧めします。 その理由は、純正ナビはすべての動作ができるからです。 アフターマーケットのナビは、純正品に比べると、 ①安いですが、取付費が別途発生する、 ②必ずインターフェイスが必要になる、(インターフェイスは1万円前後で高価) ③全ての動作ができるわけではない、 純正ナビは、バックカメラや、ドライブレコーダや、ETC等との連携もできる。 さらに、純正ナビはインタ-ネットやWiFiなどに接続したり、事故等の緊急時に、ボタン一つでセンターにつながるサービスも受けられます。但し、このサービスは別途、月額料金が必要です。 というわけで、今回の新型FITの納車時から今までの経緯をレポートしました。 参考まで、インターフェイスの販売先と、部品名をお知らせします。 販売先;(株)時風プレイス TEL072-466-3430 〒598-0034 大阪府泉佐野市長滝983-9 部品名 ホンダ車用ダイレクト接続プラグタイプB GAP-HAVT366 8,900円 ホンダ車用ステアリングリモコンCANカプラ GAQ-HAVC202 1,800円 今日、納車後、2か月が経ちましたので、初めて洗車した。 新型FITは、『気持ちいい!、心地よい』がコンセプトです。 洗車時に気づいたことは、車体表面がなめらかな曲線で構成されているので洗いやすい。デザインがシンプルで、ゴテゴテしていないので飾り部品が少なく、突合せ部なども引っかからずに洗える。これも洗車時の心地よさだと実感。 現状の印象は? 大満足です!。 乗り換えを検討されている方は新型FITをお勧めします。(ホンダ星田店に感謝!!) |

2020年4月12日(日)

成熟化した市場(ユーザ)が求めるものは何か?

(クラスレス市場が到来?)

| 世の中が豊かになり、いろんなモノが店頭に並び、欲しいモノは何でも手に入る時代になった。 日本は太平洋戦争で75年前に破れ、一時は焼け野原になり、日常の生活物資が不足し、大変貧しい生活を余儀なくされた。しかし、国民の頑張りにより、次第に立ち直った。特に朝鮮動乱の特需(米軍の物資を供給)を担い、急速に経済が立ち直ることができた。 子供の頃(昭和24~5年頃)はまだ貧しい時代だったので、小学校入学当時の写真を見ると、兄のお古の服を着て、脛に継布を縫ったズボンをはいている子もたくさん写っている。 中には下駄ばきの子供もいた。それが小学校卒業写真を見ると、全員が学生服を着ている。昭和30年頃には生活もよくなってきたのだろう。詳しくは覚えていないが、・・・。 そして、神武景気や、いざなぎ景気などの好況を迎え、テレビは白黒からカラーテレビに変わり、洗濯機、冷蔵庫、掃除機など次々と家電商品が出廻り、生活が豊かになった。 家事の内、食事を作ること、洗濯をすることが重労働だったが、冷蔵庫、洗濯機が果たした役割は大きかった。特に洗濯機は主婦の仕事を解放したと喜ばれた。 縁あって、昭和43年に松下電器に入社した。当時はテレビもステレオも真空管を使っていた。ラジオがトランジスタに変わりつつある時代だった。配属はステレオ事業部商品技術部。 そこで、セパレートステレオや、シスコン(システムコンポ)や、コンポや、CDプレーヤの開発などを技術、企画、管理業務を30年近く手掛けてきた。 この頃、日本の家電メーカはアメリカを抜いて、世界一の座につき、経済は素晴らしい勢いで成長を遂げた。 “Japan is NO.1”と言われた良き時代だ。 しかし、まだ人々が欲しい商品がたくさんあり、需要が供給より大きい時代であった。 良い商品を作れば売れる時代であった。 さて、現在、その状況が大きく変わってきた。 家電はどの商品も、世帯普及率が殆ど100%になり飽和状態だ。市場は成熟化した。 あとは、壊れたものを買い替える買替需要が残るだけとなった。 そう思い込んでいたが、少しこの考えは間違っていたようだ。 英国のダイソンの掃除機は、日本メーカの掃除機より高い値段でありながら良く売れている。家に掃除機があるのに、ダイソン掃除機を追加購入する人も多い。 それはなぜか? ダイソン掃除機はゴミをよく吸い込むことと、コードレスでは初めて家庭用掃除機としても使えるモノだったからだ。 他メーカと同じような範疇の商品を造っても、買替需要を満たすだけで終わる。新しい需要を喚起できない。ダイヘン掃除機は見事に新しい需要を掘り起こした。 もう一つの事例は、ユニクロ。成熟しきった衣類(アパレル)業界は値段競争が激しく、スーツ2着で5万円、さらにそれが3着で5万円となり、泥沼・底なし状態に陥っていた。 そういう厳しい業界に打って出たユニクロは、新しい生地(フリース)が当たり、縫製がしっかりしていることを売りに、店舗拡張し国内で765店舗、あっという間に業界NO.1に成長し、今や世界のブランドになった。中国では748店舗も展開し、パリのシャンデリア通りのオペラ座近くにユニクロパリ店がオープンしている。あっという間に全世界に急成長した企業となった。 さらに一つ、家電商品で伸びつつあるのが、アイリスオオヤマだ。このメーカは元は樹脂成型加工メーカで、プラスチック成形品の請負事業会社だったが、自社ブランドで製品を売りたいという社長の思いで、植木鉢を樹脂で造ってホームセンターなどに卸して販売した。その後、電球や蛍光灯がLEDに変わる際、LEDやLED電球を増産し、照明器具では業界TOPの座に着いた。いまや、炊飯器やテレビなど家電商品も手掛けて急拡大している。 既存のメーカが潰れたり、事業縮小したり苦戦する中で、新規参入の事業者が市場を奪い成長する変化が起きている。 これらの事例は、成熟した市場でも経営のやり方、商品開発の仕方、商品企画の狙いなどで、新参メーカが既存メーカに勝てるという事実を示している。 既存メーカは、従来から積み上げてきたノウハウを生かし、新しい取り組みをすれば勝てるはずだが、なかなかその強みが発揮できず、そういう姿は見えない。 さて、このページはタイトルが『カーライフ』となっているので、車についてはどうか? 今回、ホンダが売り出している新型FITは、今までの車造りのコンセプトから、大きく舵を切ったように見える。 今まで、自動車は、メーカが高級車、中級車、普及車という車格を設定し、いろんな車を商品化してきた。中級車は高級車の領分を超えない(侵さない)程度の出来栄え(商品力)に押さえて造りこんだ。逆な言い方をすれば、中級車はこの程度で良いという線引き(割り切り)をして商品を造ってきた。各種車両のランキング(車格)に応じた位置づけがされてきた。これはメーカが決めるメーカ主導の商品企画(コンセプト)の在り方である。 各メーカがそういう車づくりを繰り返す内は自動車業界の序列も大きく変わらない。 だから、トヨタ自動車を頂点とした日本の自動車メーカの序列はゆるぎないものだった。 さて、今回、ホンダが発売した新型FITは、サイズは小型車(コンパクトカー)に入る車両だが、従来コンパクトカーは、『これぐらいでいい』という割り切りで各スペック(仕様)が決められていたが、今回の新型FITは、その概念を破り、小型車だけれども、乗り心地は中・高級車に匹敵するような上級(上質)感を醸し出すことに狙いを置いて開発されたようだ。 成熟化した市場では、『クラスレス』が目を引く。 『クラスレス』とは、従来の階級・階層に属さないという意味。 同じようなモノがあふれる社会では、他人と違ったモノが欲しくなる。 随分、以前にトヨタ自動車が『小さなクラウン』という、『ブレビア』や『プログレ』という5ナンバーサイズで、造りが良くて価格は高級車なみという車を発売したが売れなかった。当時はまだ車はステイタスで、「大きいことはいいことだ」という時代であった。 さて、新発売のトヨタヤリスは、コンパクトカーとしてきびきびと走り、燃費はブチ切りに他を上回り、世界最高を狙うというコンセプト。それ以外の用件、例えば騒音はコンパクトカーとして我慢できるレベルであればいい。車内の狭さ、窮屈さは少々割り切ってもいいというもの。ヤリスは従来の延長線に新製品を開発することが狙いだと思う。 これは今回の新型FITとは大きくコンセプトが違う。 車を造る場合に、つぎ込むことができるコスト(原価)は各社凡そ同じような金額になる。その限られた金(コスト)を何に、どのようにかけるか! これが販売の成否を分ける。 販売部門やマーケティング部門は、『何もかも他社に負けないものにしてほしい』という要望が強く出るが、そうすればコストが上がり、売値が狙った値段からズレてしまう。もしくは利益が出ない。 総花的に何でも良くすることはできないので、コストの絞り込みや割り切りが必要になる。 新型フィットは、『乗り心地、使い心地の良さ』を主テーマに成熟化したユーザが求める今までになかったコンパクトカーを提供しようとしたもの。 それは、燃費競争において、燃費数値を割り切っていることでも分かる。割り切ったと言っても、旧型車両より改善している。スペックの業界NO.1を狙う競争には組しない。これは勇気のいる決断だ! ユーザはこの程度まで燃費が良くなれば、多少、燃費が負けていようが、大きな購買のマイナス要因にならないはずだ! という割り切りの元に今までにない上質の乗り心地を優先させた。 この決断は、強い思い、強いコンセンサス(同意)がなければできることではない。 何故なら、今までやらなかったモノづくりをして、成功するかどうかは、売ってみなければ分からないからだ。今のところ、その割り切りと、上級車に求められているような乗り心地の改善にかけたことがユーザには受け入れられ好評のようだ。事実、自分が載ってみてもそう感じる。 唯一、顔つきは気にかかるところがあるが、・・・。 ホンダのデザインは、下手だなぁ! 成熟化した市場が求めるものは何か? これは製造業(事業)の永遠のテーマだと思う。 |

2020年4月10日(金)

新型FIT4ハイブリッドの印象

(その4)

| 2月23日(日)に納車された新型FITハイブリッドは2ヶ月になろうとしている。今までの走行距離は約800km。今まで乗った感想を一口で言えば、従来のコンパクトカーを超える1ランク上の出来栄えになっている。まず、静かなこと。買い物などの街中のチョイノリ、自動車専用道の高速運転時など、どの場面においても大変静かで、余計な音が入ってこない。これは素晴らしい。 ハイブリッドシステムが、2モータ式のeHEV(i-MMDから呼称を変更)に変わり、走行はモータが担うことになる。バッテリーで走行用モータを駆動して走る。EVと同じ。バッテリーの電気がなくなってくればエンジンがかかり、発電モータを回して発電し、バッテリーに充電する仕組みになっている。高速道路で約80km以上の速度では、エンジンがタイヤを駆動する。これは一定の高速運転ではエンジンが直接タイヤを駆動した方が効率(燃費)が良いからである。利に叶った方式だ。(日産ノートe-Powerはこのメカが搭載されていないので、高速走行時もエンジン→発電モータ→バッテリ→走行モータ→タイヤという駆動になる。) 今まで約800km走ったところでは燃費は25km/リッター。以前にFIT3ハイブリッドが21km/リッターだったから随分燃費はよくなった。しかも、走りが非常にスムーズになった。 運転のしやすさも、前方、後方の見晴らしがよく(視野が広く)、とても運転しやすい。前方の視野はフロントガラスを支える柱(桟・これをAピラーと呼んでいる)が非常に細いので、視界を遮らないことによる。ワイパーも見えないのですっきりとしている。さらに、後方の視野に大変良い。 プリウスやヴィッツ、今回のヤリスにしても後方視界が悪い。以前、ヴィッツに乗っていたが、非常に後方視界が悪く、後部座席の枕を外していた。車庫入れの時も大変だった。今回のヤリスも後方視界は良くないので、車庫入れは自動化されている。余計な話になったが。 新型FITは座席の出来栄えも素晴らしいことが話題になっている。前席しか乗らないが、座って大変気持ちが良くて、不思議と疲れない。これはいろいろと工夫してイスを造ったと聞いている。まさにその苦労の成果が感じられる。 前車のFIT3ハイブリッドは、道路の凸凹の個所を通過する際に、コツコツした突き上げを感じたが、新型FIT4では、凸凹の上下の揺れをいなしてくれるので、ふんわりと通過できる。 ハンドルは今時、珍しい2スポークスで、輪っかの下のスポークがないので邪魔にならない。しかも握りの部分を太く膨らませているので、握りやすい。 良いこと尽くめなのだが、気になる点が二つある。 一つは、乗り込んでスタートボタンを押すと、液晶モニターがセットアップ表示するが、これが数分間表示し続け、長すぎると感じる。たくさんのCPUを搭載しているので、CPUが同期するまで間が要るのかもしれないが、せいぜい10秒から20秒程度で表示が走行表示モードに切り替わってほしい。これはすぐにソフト変更して改善してほしい点だ! 二つ目は技術的な話になる。 HONDA純正インターナビ(今回はPanasonic製を採用している)を装着すれば何の問題もないのだが、今回は、オートバックスやアマゾンなどで市販されているPanasonic CN-F1XVDという9インチ大画面ナビを取り付けた。ナビの機能や動作は全く問題はなく、大変きれいな画面で、ナビ動作も地図上の狂いもなく正確に案内する。問題は、ハンドル(ステアリング)についているリモコンボタンで、音量UP/DOWNや、地図、テレビ、ラジオ、CD、SDなどのモード切り替えボタンが動作しないこと。もちろん、ナビのボタンでは問題なく動作する。 この原因は、新しく導入されたCANシステムにある。従来の車のアクセサリー、その他を接続する仕様とは全く違うCAN-BUSシステムというデジタルシステムを採用しているから、一般市販のどのメーカのナビともつながらない。 言い換えると、HONDA純正インターナビを装着しないと、ステアリングリモコンは動作しないということ。 単純にコネクターを結線するだけでは動作しない。デジタル回路になった時の融通の利かなさだ。この問題の解決法は市販ナビ用接続コードなどを販売している業者がCANシステムとつながるインターフェイス(変換器)を市販してくれることを待つしかなく、それがないとステアリングリモコン(ステリモ)は使えない。ステリモを使えなくても特に不便ではないが、せっかく、ついているUP/DOWNボタンを押しても動作しないのは、何かいやな感じがする。 そこで、CAN-BUSはどういうものか? *************************************************************************** 最近の車には様々なサブシステム用に約70個もの電子制御ユニット(ECU)が搭載されている。最も重要なプロセッサはエンジンコントロールユニットである。 その他に、トランスミッション、エアバッグ、アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)、クルーズコントロール、パワーステアリング、オーディオシステム、パワーウィンドウ、ドアーミラー調整、ハイブリッドカー・電気自動車用バッテリー充電システム制御などを行っている。   いくつかは独立したサブシステムとして動作するが、他のサブシステムとの通信は不可欠である。サブシステムはアクチュエータを制御したり、センサからフィードバックを受け取ったりする。この要求を満たすためにCAN(Controller Area Network)が考案された。 CANの重要な利点の1つは、異なるシステム間の相互接続(通信)により、ソフトウェアだけで幅広い安全性・経済性・利便性を実現できることである。このような機能を従来の自動車電装の配線により実現しようとすると、膨大な結線が必要になり、コストと複雑さが増大する。 そのいくつかの事例を挙げると、 ・自動始動/停止 : CANバスを介して、車両周辺からの様々なセンサ入力(速度センサ、ステアリング角度、空調オン/オフ、エンジン温度)を照合し、エンジンを停止することで燃費と排気を改善できるかどうかを判断する。 ・電動パーキングブレーキ : ヒルホールド機能は、車の傾斜センサと道路速度センサ(ABS、エンジン制御、トラクション制御)をCANバス経由で入力し、車が坂道で停止しているかを判断する。同様に、CANバスから供給されるシートベルトセンサからの入力(エアバッグ制御の一部)により、シートベルトが締められているかどうかを判断し、車が動き出すと、パーキングブレーキが自動的に解除される。 ・アダプティブオートクルーズ:最高速度を設定すると、前車の走行に応じて一定の車間を確保して追随走行する。停止から設定速度まで。高速道路はもちろん、一般道路でも対応する。 ・駐車支援システム : 運転者がギアを後退に入れると、トランスミッションコントロールユニットはCANバスを介して信号を送信し、駐車センサシステムとドア制御モジュールを作動させる。ドア制御モジュールは助手席ドアミラーを傾けて、縁石の位置が見えるようにする。また、CANバスは降雨センサからの入力を受けて、後退時にリアガラスのワイパーを動かす。 ・車線逸脱防止支援/衝突回避システム : 駐車センサからの入力はCANバスを通して車線逸脱警報などの運転支援システムに外部近接データを送る。最近では、これらの信号がCANバスを通して能動的衝突回避システムにおけるブレーキ・バイ・ワイヤを作動させる。 ・ヘッドライト自動切替:対向車に応じてハイ・ロービームの自動切換え、ライトの自動ON/OFF など、など ************************************************************************** 新型FITにはハイブリッドシステムe-HEVや、ホンダセンシング等をコンパクトカーに導入するために新しいデジタルネットワークであるCANシステムを採用した。これは、性能向上や、安全支援や、いろんな便利機能などを搭載するためだ。インターネットやWiFiやブルーツースなどで外部とつながる事も可能になる。車は単なる移動手段だけでなくなってきた。 アクセサリーメーカは、カーメーカと開発中に情報を共有し、CAN-BUSを組み込むことが必須になる。それが純正ナビとして採用される。 単体の(従来型)ナビは、中国製なら1万円少々で買える時代になった。国内でこういうモノを造ってもコストが合わない。大きく時代が動いてきた。 今回のFITには、前方・後方にドライブレコーダ(ドラレコ)を取り付けた。さらにレーダー取締受信機も着けた。これらには、GPS受信機が内蔵されているので、ナビと同様に位置測位をする。「前車発進お知らせ機能」、「後車衝突危険表示」、「速度表示」、「車線逸脱表示」など、ドラレコにも、ナビにも、車本体(ホンダセンシング)についているような安全表示機能が搭載されているので、いろんなモノから、同時に注意喚起の女性の声が聞こえる。そのままではやかましいので、出来るだけ案内音声は省く設定にしている。 これが、システムとしてBUSにつながっていれば、バラバラに単独に動作することがない。 今後、車を買う際は、それらを丸ごとシステムとして装着して買う方がベターだ。 しかし、便利や安全など付加価値はたくさん得られるが、高価な買い物になる。 だから、車の買い方として、選択の余地が多くなったいうことかも知れない。 |

2020年3月25日(水)

燃費改善の余地は残されているか?

| 技術はドンドン進化する。燃費の改善、燃費競争もその一つである。しかし、『一体どこまで進化するのか?』『際限なく進化し続けるのか?』と言えば、答えは限界はあると言える。それは『エネルギー保存の法則』に則ったもの。 車が走るためには、車に運動エネルギーを加えることが必要だ。その運動エネルギーは、従来はガソリンや軽油の熱エネルギーをエンジンで回転エネルギーに変換し、タイヤを駆動し車は走った。その際、ガソリンが持つエネルギーの何%が回転エネルギーに変換できるかどうかで燃費が変わる。エネルギーの変換効率(熱効率)が問題になる。 エンジンの熱効率は近年、コンピュータシュミレーション(CAD,CAE,CAT,CAMなど)技術の進化で大きく改善した。従来はガソリンエンジンが25%、ジーゼルエンジンが30%程度と言われた時代があった。それが最新のガソリンエンジンは40%を超え50%を目指して開発が進められている。 熱効率は一昔前のガソリンエンジンの2倍になった。同じ距離を走るのに要するガソリンが半分になったことを意味する。そういえば、昔のアメ車(アメリカの大型車)は、1リッターで4kmほどしか走らなかった。 ガソリンやジーゼルエンジンは大きな馬力を生み出すことができる。車のフロントの狭いエンジンルームの中に納まって、100馬力や200馬力の出力を生み出すことができる。これは電柱の上に取り付けられた柱上トランス(普通は円筒状のもの)で20とか30と数字が表示されているが、単位はKW(キロワット)で、これを馬力に変換すると、1馬力(hp)=0.76KWだから、20KWの柱上トランスは、26馬力しか出せない。軽自動車のエンジンでも50馬力程度が出せる。如何にガソリンエンジンが小さな体で大きな力(エネルギー)を発生できるかを示している。 ガソリンエンジンは長所と短所がある。長所は形が小さくても大馬力が出せること。短所は回転数が低い時はトルク(回転力)が弱いこと。馬力=トルク(回転力)×回転数だから、回転数が低い時は馬力も小さいと言える。だからそのままでは1トン前後の重い車を動かすことができないので、歯車を組み合わせて回転数を減速してタイヤに伝える。これがトランスミッションと呼ぶ変速機だ。最近はギアー方式からCVTと呼ぶベルト方式が多くなっている。 そういう工夫をすることで車は走ることができるが、このエンジンの短所を補うために開発が進んできるのがハイブリッド車だ。ハイブリッド(hybrid)とは、異種のものの混成物、雑種という意味で、ハイブリッド車はエンジンとモータを組み合わせた車ということだ。 なぜ、ハイブリッドなのかと言えば、エンジンとモータのトルク特性が大まかに言えば、逆特性を持っているから、二つを組み合わせると、相互に補完し合って車として要求される理想の特性が得られるからだ。エンジンは回転数の上昇に伴ってトルクが増大する。モータは回転数がゼロの時にトルクが最大で、回転数の増大とともにトルクは下がる特性を有する。この二つのトルク特性に着目して生まれたのがハイブリッド車だ。 ところが、車を走らせるためには、100馬力というような大きな力が必要であり、モータを回すために大量の電気が食う。この電力を賄うための電池が今まで手に入らなかった。従来の鉛蓄電池は電極に使用する鉛が非常に重い金属のため、大容量のバッテリーを積むと、それだけで車重が重くなり実用に耐えなかった。最近、リチュウムイオン電池が開発され、1/10以下の重さで大容量の電池が造れるようになった。このことがハイブリッド車が生まれてきた大きな背景にある。リチュウムイオン電池の前に、プリウスに搭載されたのは、Panasonicや三洋電機が商品化していたニッケル水素電池がある。これはリチュウム電池に比べて、電池の電圧が半分以下しかなく、大きな容量を得るには重くなった。 現在はリチュウムイオン電池のさらなる進化を目指し各社がしのぎを削っている。この市場はこれからますます活性化して大きな産業が生まれる可能性を秘めている。 今回は、新型FIT4が本格的な2モータハイブリッド方式のe-HEVを搭載し、従来のi-DCDハイブリッドに比べて格段に良くなったことは既に書いたとおり。ハイブリッド車の理想形に近い構成が完成したと言える。トヨタTHSⅡも一つの完成形とも言える。両社はシリーズ方式か、パラレル方式かの違いがあるが、両者とも2モータ方式で、巧妙に運動エネルギーを電気エネルギーに回収し、消費するガソリンの量を最小化している。 FIT4をさらに省燃費にするには、何が残されているかを考えてみた。 一つは、車重を軽くする。 これは、モノを動かす時に、軽いものは少ない力で動くという運動エネルギーの法則による。車重を軽くすると、衝突時の安全性や、振動・騒音が大きく伝わってくるなどのトレードオフの課題が生じ、どうバランスさせるかだ。 二つ目は、エンジンやモータのエネルギー変換効率(熱効率)をさらに改善する。 これは基本中の基本課題だが、現状の効率を大きく改善する余地はあまり残されていない。改善余地はゼロではないが、次第に究極の姿に近づいていると言えそう。特性改善曲線は成熟化・飽和しつつある。 三つ目は、あらゆる損失(ロス)を最小化する。 いろんな損失が随所に存在する。これをひとつずつ潰してゆく地味な作業が要る。なぜなら、あることを改善すれば、逆の面で性能が劣化したり使い勝手が悪くなったり、いろんなマイナス面が生じる。あることを改善すれば、改悪の課題が生じるというトレードオフとの戦いになる。 例えば、FIT4では、リチュウムイオン電池、1セル(1個当たり)の電圧は約3.6ボルト、それを直列に接続して172.8Vを得ている。この電圧をPCU(パワーコントロールユニット)の回路で、三相交流最大570Vまで昇圧する。この電圧を駆動モータに加えることで、最大80KW、253Nmという出力とトルクを発生させている。この570Vを発生させる電子回路に使用する電子素子は、RC-IGBTと呼ばれる最新のパワー半導体素子を使っている。 インバータ回路は回路電流をON-OFFさせることで、自由に電圧と周波数を発生させコントロールできる回路を構成している。電流をON-OFFする際に、回路が完全に接続され、OFFすれば完全に切り離されれば問題は生じないが、実際はON状態でわずかな電気抵抗分があり、OFF状態でもわずかな漏れ電流が生じている。特にON状態で大電流(100A以上)が流れた場合、わずかな電気抵抗(r)があれば、そこで発熱する。 発熱量は、 P=I2×r になり、電流が大きいので、発熱量は無視できない大きさになる。 FIT4のエンジンルーム内を見ると、PCUのアルミ製の箱から2本のパイプが出ている。これはIGBTなどの半導体素子を冷却するための冷却水パイプが専用ラジエータに接続されている。 エンジン用ラジエータの右側に、PCU冷却用の小型のラジエータが設置されている。見た目では、家庭用エアコンの室外機の1/3ぐらいの放熱板が付けられている。多分、200W~300Wぐらいの放熱をさせているのではないかと思う。 この放熱は燃費を悪くする。もしこれがゼロなら、200~300W分が車の燃費に寄与することになる。半導体で消費する電力は馬鹿にならない。パソコンでも小さな放熱器と、それを冷やすため小さなファンが回っている。ファンの近くに手を近づけると熱く感じる。 これが、一桁違いの大きな放熱が必要なPCUの発熱ならなおさらのことだ。しかし現状ではこの放熱をしっかりしないと、半導体素子の温度が150℃を超え、破壊に至る。現状では素子の特性上、この発熱を小さくすることができない。 半導体素子は主にSi(シリコン)を使うが、最近はSiC(炭化シリコン)やGaPなどを使い、回路がON時の抵抗分を極力小さくできる新しい素子の開発が進んでいる。現状ではまだ高価で使えない。いずれ近い内に、発熱の小さな素子が安価になれば、PCUボックスから出入りする2本の水冷用パイプがなくなり、小さなファンがエンジンルーム内で回ることで冷却ができるようになるはずだ。そうなれば、燃費はさらに良くなる。 商品や製品は、無駄な部分(ロス)を取り除く取り組みを着実に進めるしか手がない。 FIT4 e-HEVは、街乗りで30km/L近い燃費をたたき出す優れた車になった。これは素晴らしいことだ。しかし、まだまだ今後、省エネの開発が続くだろう! |

2020年3月24日(火)

FIT4 e-HEV 使って気づいたこと、満足度は?

(その3)

| 新型コロナウィールスが世界的に大流行し、日本もクルーズ船の感染者が出てから急に騒がしくなり、大相撲春場所も無観客で行われ、何とか無事に終了しました。一方で、K1試合がこの状況下で観客を動員して開催されましたが、感染者が出ないことを祈るばかりです。 東京オリンピックもこの分では100%予定どおり開催できないでしょう。延期になることは間違いないでしょうが、いつまで延期するのか、半年か、1年か、2年か。それにより選手の体調や、年齢的な体力のピークを維持できるかどうか、いろんな条件が変わりますので大変なことです。 経済活動も、第一次、第二次世界大戦後、最大の不況が来ることは明らかです。世界の正常な経済循環が完全に停滞していますので、今後どうなるか? 全く見当がつきません。 このコロナウィールスの蔓延は、ワクチンが開発され、接種することができるようになるまで収まらないような気がします。それまでは注意深く自分が罹らないように各自が注意するしかありません。出来るだけ人込みは避けることが一番ですね。 このページは車情報についてですので、本論に戻します。 新型FIT4ハイブリッドe-HEVが納車され、1か月過ぎました。昨年12月に事前予約していたので、何とか早く手に入ったのですが、コロナの影響で、部品が滞ったり、完成ラインがストップするなど納車が乱れてきているようです。トヨタ自動車ですら、国内5工場の生産を停止すると発表しています。 さて、走行距離は1か月で766kmになり、次第にこの車の特徴がつかめるようになりました。  燃費は、家の周辺のチョイノリや、買い物に行く程度なら29km~30km/L走るようです。この燃費はすごい良い値です。 昨日、和歌山の実家まで往復で267km走りました。その内、250kmほどが近畿自動車道(高速道路)で、80km~100km/hで渋滞なく走れました。その平均燃費は27km/L~28km/Lでした。 今までのFIT3ハイブリッドは、高速道が27km/Lぐらいで、近くのチョイノリでは20km/L程度でした。手放すまで約4万km走行しましたが、平均燃費は21km/Lでした。(満タン法) 新型FIT4は、高速道路より近場のチョイノリの方が燃費が良くなります。これは2モーター・シリーズハイブリッドシステムの特徴で、発進・停止を頻繁に繰り返すような街乗りの場合は、モータ駆動トルクが大きく寄与し、燃費が向上します。 高速道路では、従来のi-DCDハイブリッド方式でも、今回のe-HEV方式でも基本的には同じで、動力はエンジンが回りっぱなし状態に近いですから、エンジンの特性に起因します。どちらも同じ型式のエンジンを搭載していますので、高速燃費はほとんど変わりません。 日頃は近場でチョロチョロ走る程度ですから、街乗りの燃費が良ければ有難いことです。 しかも、モーター駆動ですから、加速は大変スムーズで、変速のショックは全くありません。今回の新型FITは実によくできた車だと太鼓判を押します。 外観も落ち着いた上品さを醸しています。これ見よがしの顔つきではなく、自分には好みでぴったりです。室内のデザインもしっとりしていて、上の写真;メータ部は、7インチカラー液晶モニターで大変見やすく、文字のフォントもしなやかで、視認性が大変良いです。表示項目は必要にして十分な事柄を表示するので、不要な項目が目に入らず煩わしさもありません。更にポイントはカラー表示しますので一層見やすくて、眼が疲れません。 表示の切り替えも、ステアリング(ハンドル)のホームボタン 騒音は前車のFIT3に比べると、1ランクか2ランク静かになりました。高速走行中も、ラジオの声がはっきり聴きとれます。会話も楽にできます。ロードノイズと言われるタイヤと地面の接地ノイズ(ザーという音)が抑えられているのだろうと思います。凸凹のつなぎ目を通過する際の突き上げられる感じも、しなやかになりました。 便利だと思った点は? ①ヘッドライト 自動で点灯・消灯、AUTOがデフォルト(通常設定)すので、ライトのON/OFF は車任せです。トンネルの出入りの際も何もせずともOKです。ヘッドランプの周囲のLEDランプは、動作状態では昼夜を問わず点灯しっぱなしです。最近のレクサスや、BMWやベンツやミニ等が一種の流行です。 ②アダプティブクルーズコントロール 停止状態から設定速度まで自動で追随しますので、高速道路で90km/hに設定すれば、前の走行車が90Km/hならそのまま車間距離を一定の車間距離を保ち追随します。前走行車が減速すれば、前車の速度に追随します。これは停止するまで追随します。前車が動き出せば、アクセルを少し踏むか、クルーズSWをプッシュ(ON)すれば、前車と車間距離を保って設定速度まで加速します。以前のFIT3は普通のクルーズコントロールしか装備していなかったので、一定の速度で走りますが、前走行車が減速すると車間距離がなくなり、ブレーキを踏まなければ追突するという危険がありました。FIT4は自動的にブレーキがかかりますので、その追突の心配は無用です。 ③オートブレーキと、オートパーキングブレーキ オートブレーキボタン; ボタンを押すと、オートブレーキ機能がセットアップされ、信号待ちで停車した際にブレーキペダルを踏みっぱなす必要がありません。ペダルから足を離しても、ブレーキが保持されます。発進時はアクセルペダルを軽く踏めば、ブレーキは解除されます。 オートパーキングブレーキ; 停車して降車時にこのボタンを引くと、ハンドブレーキのように自動的にブレーキがかかる仕組みです。この解除はスタートボタンを押して、アクセルペダルを軽く踏めば自動的に解除します。この二つも大変便利な機能です。 ④エアコン操作ボタン FIT3のエアコン操作はタッチパネル方式で、ボタンの位置とタッチ感覚が今一良くなかったのですが、今回はツマミを回してスイッチを切り替える方式に戻りました。人間工学的には、タッチスイッチは必ずしも操作性が良くないことはよく言われています。ヨーロップ車も最近は全て機械式ダイヤルスイッチに変わってきたようです。ツマミの操作のフィーリング、スイッチの切れ味まで配慮され、節度ある切替感触が得られます。これで操作性が大変良くなりました。 ⑤大画面カーナビ 今回はPanasonicストラーダ CN-X1VDという9インチ高精細度IPS液晶搭載のナビを取り付けました。これは自分で価格.comで、ドライブレコーダと共に調達しました。取り付けは工賃を払ってディーラに頼みました。このナビは本体は2DINサイズですが、モニターが本体から外れるタイプで400種の車に取付可能だということです。モニターは角度や上下に調節できるようになっています。大迫力と綺麗なフルセグ地デジテレビ放送も楽しめます。ナビの表示も、以前のホンダ純正ナビに比べて、地図やその他の表示の仕方、使い勝手、ナビの精度、動作の速さなど隔世の感があります。デジタル電子機器の5年間の技術進歩は驚嘆に値します。 ⑥ETC2 今回はETC2という進化型にしました。ETCの基本動作は同じですので、従来のETCカードを使います。いくつかのサービスが追加になりました。サービスエリアから外に出て、再度高速道に戻った際にルートを途切れることなく清算できることや、途中の交通状況の音声案内が入ってきます。今後、さらに新サービスが追加されるそうですが、あまり期待はしていません。通行料金の精算ができればそれで十分だと思います。 ⑦2本スポークのハンドル(ステアリング) 最近の車は、3本スポークが当たり前になっています。今回のFIT4は2本スポークです。ちょっと目は何か物足りない、安っぽいと思いましたが、これが実際載って運転してみると大変しっくり来て使い勝手が良いのです。3本スポークの中心のスポークは実は邪魔だったことが分かりました。さらに、ハンドルの輪っかが一様な太さではなく、手で握る部分を太く肉を盛っています。このため、握りやすくなっています。この辺の配慮も大変心地よいところです。 ⑧最後に、視界の広さは秀逸 FITの良さは、初代のFITから前方、後方の視界が広く保たれているので、運転しやすく安心でした。今回は前方がさらに広がり、視野が広くて楽ちんです。これはユーザ目線で車を造った証拠ですね。 ということで、FIT4は良いこと尽くめで、気にかかる点が見当たりません。間違いなく、このクラスのベストチョイスカーです。 一つだけ、納車時に完了していない点が、今もまだ残っています。それは、ステアリングリモコン(ボタン)で、ナビのファンクションや音量を調節するツマミが動作ししないことです。理由は車のステアリングリモコンスイッチと、Panasonicストラーダの結線ができていないためです。新車が出ると、自動車メーカとナビメーカが接続のための仕様を検討する必要がありますが、これがまだできていません。結線、端子、端子形状などこの点は、どちらのメーカがどうこう言う問題ではないのですが、ユーザに不便をかけるという点では、早く解決してほしいと思います。 ホンダとPanasonicの両社に要望済みですが、なかなか動いてくれません。早く完璧に、リモコン動作ができるように頼みますよ! せっかく、素晴らしい車と、素晴らしいナビですからね! |

2020年3月13日(金)

燃費の報告

(その2)

| 新型コロナウィールスの蔓延で大変な状況になってきました。繁華街は人が居なくなり、観光地もひっそりしていて、お店は経営がたいへんだろうなと思います。非常事態です。 そういう中で、3/9に続いて、今日は京都に行きました。 第二京阪高速道の脇道(下の一般道)を京都まで走り、東山通りを北上し、八瀬大原の里に行き、三千院、その後、鞍馬寺、貴船神社に回り、帰路も一般道を走って帰りました。 今回は、車から降りることなく、門前まで行きしばらく停車して、一休みして移動しました。できるだけ、観光客と遭わないように注意しました。 道中はいつもより車が極端に少なく、京都市内もガラっとしていて観光客も少なかったです。三千院はちらほら人がいる程度でひっそり。むしろ鞍馬寺門前周辺の方が多く感じました。それも混雑というわけではなく、寂しいなという感じでした。シーズンオフの性もあるのでしょう。 往復で100kmほど走りましたが、燃費は30.2km/Lを示しています。 今回、気づいたことは、エアコンをOFFにして、ファンだけ回してもエンジンがかかることです。ファンをOFFにすれば、エンジンがかかる頻度が極端に少なくなりました。 エアコンOFF→ONでエンジンがかかるのは理解できますが、単にファンを回すだけで、エンジンがかかるのか分かりません。温度設定は25℃にしていましたので、エンジンをかけないと暖気が出来ないからかもしれません。 もし、そうだとしたらそれぐらい通常の走行でエンジンがかからずに走っていることになります。 いずれにしても、この燃費はすごい! 前のFIT3ハイブリッドなら、多分22km/Lあたりがせいぜいだろうと思います。 |

2020年3月9日(月)

FIT4の使用レポート

| 2月23日に入庫した新型FIT4について、前回(2/25)は納車直後の感想を書いたので、今回はその後、乗って使っての感想です。 前のFIT3ハイブリッドは、薄いグレーのメタリックでしたが、今回は白にパールが入ったメタリック調で、日光にキラキラ輝いてとてもきれいです。パールホワイトにして良かったと思います。 塗料が水性塗料になり、色合いに深みが出てきました。特にマツダの赤色は出色です。特別色の塗装は普通の色に比べて、3万円、5万円、6万円高など値段も相応に高くなります。パールホワイトは3万円高でした。この程度ならOKかと思います。 納車後、300km近く走りました。先般は奈良の生駒を抜けて三郷町の道の駅を往復、今日は天理市の天理教会本部に参拝し、その後、飛鳥の里を見学しました。この記事はここをクリックしてください。 さて、FIT4ハイブリッドの感想は、一言でいえば、大変良くできた車に仕上がっています。 前の車のFIT3ハイブリッドは発売直後に購入しましたが、トラブル続きで裏切られました。5回もリコールを受けて、やっと品質が安定し、その後は特にトラブルもなく5年間乗りました。 しかし、i-DCDハイブリッドシステムの『特有の癖』は最後まで残りました。 その後、FIT3が後期型にマイナーチェンジされ、大変スムーズな車に生まれ変わり、前期型とは見違えるような車になりました。これはフルモデルチェンジ並みに大きく改善し、走りのスムーズさと、室内騒音の低減、走行時の静かさ、ハンドルのしなやかさが特に良くなりました。 燃費も良くなり、安全装置も装備されましたので、この出来栄えの車がFIT3のフルモデルチェンジとして販売されていれば、アクアやノートe-Powerと三つ巴の勝負ができたはずです。 一度、評判を落としたFIT3は残念ながら平凡な車として終わりました。 今回のFIT4ハイブリッドは、そのFIT3後期型の良さに、さらに大きく磨きをかけて改善したフルモデルチェンジ車で、新しく2モータ方式ハイブリッドシステムをコンパクトカー用に小型化したもので、愛唱も代えて、e-HEVとなりました。従来は、i-MMDと呼んでいたシリーズハイブリッド方式です。アコードに搭載後、主にホンダの高級車向けのハイブリッドシステムです。 e-HEVハイブリッドシステムは、エンジンで発電機(発電用モータと読んでいる)を回し、起こした電気をリチュウムイオンバッテリーに充電しつつ、走行用モータでタイヤを駆動するという方式です。通常走行ではエンジンが直接、タイヤにつながっていません。 走行用モータは109馬力の大容量(馬力)を持っていますので、特にスタート時の強力な加速や、ブレーキング時は(走行用モータで行います)、大きな電力を回生発電できます。この大電力をリチュウムイオンバッテリーに充電します。スタート時に消費したエネルギーを、ブレーキング時に効率よく回生(回収)できるのです。ですからエンジンが発電用モータを回す時間が少なくなり、その結果、ガソリン消費が少なくなり、燃費が良くなります。 今日は、往復109km走って、燃費は29km/リッターという表示が出ていました。日中の気温が19℃まで上がり、車内は暑かったので、帰路はエアコンを入れました。往路はエアコンOFFで走ったので、30km/リッターとなりました。往復とも一般道を走り、奈良市内は特別な渋滞もなく普段どおりでした。 新型FIT4 e-HEVシステムは期待どおりすばらしい燃費を出すことが分かりました。 カタログ燃費を見れば、トヨタ YARISはWLTCモードで36km/リッターとなっています。これに対して新型FIT4はカタログ値で29km/リッターですから、カタログ値ではYARISに負けていますが、この分では実燃費ではほとんど変わらないかもしれません。 新型FIT4は、満タン(40リッター)で1000km走れることにこだわったということですから、その程度は走るはずです。今まで、300kmほど走りましたが、燃料表示の目盛りは満タン時から2メモリ程度下がった状態です。今後、燃費実績が出ましたら、都度報告します。 今回、カーナビはPanasonic ストラーダ CN-F1XVDにしました。これは9インチIPS高精細度・高画素液晶を搭載し、フルセグメント地デジテレビが受信でき、大画面できれいな画像です。しかも画面が上下に移動、左右に角度を変えることができ、人気商品になっています。今年度モデルは10インチ大画面になっていますが、今回、取り付けたのは昨年モデルの9インチです。値段が10万円程度で買得でした。従来の8インチ画面に比べて圧倒して大きいです。 ナビ性能は日進月歩で、前車に取り付けていたHONDA純正ナビに比べて隔世の感があります。画面のクッキリ感・鮮明さ、明るさなど画質の向上が大きく改善し素晴らしいです。さらに、タッチパネルの反応の良さや、地図の正確さ、使い勝手など実に良くなっています。 最近販売されているトヨタ車には従来のナビからスマホと連携したモニターを搭載しています。スマホを使いこなせる人にはいいかもしれませんが、そうでない人は使い辛いと思います。  9インチナビと、上部にレーダ探知機が見える 今回は、『あおり運転』などに対処するため、前後2カメラドライブレコーダも取り付けました。前後の景色を運転中、常時録画します。カメラの性能が良くなり、200万画素で走行中の車のナンバープレートがはっきり読み取れます。スマホのカメラも非常に小さなレンズを使いバカチョンカメラ並みの画像が撮影できる時代ですから、ドラレコの画質も良くなって当然です。  ドライブレコーダー(フロント側) さらに、レーダ探知機(取締機探知)も取り付けましたので、車内の至る所から、警報音や女性のアナウンスが聞こえてきます。出来るだけ、やかましくない程度で、必要な情報が得られる設定にしています。  ナビは2DINの本体部と9インチモニター部が分離している 運転した感じは、室内の広々感、前方の視界の広さ、後方の視界の広さ、室内の静かさ、ハンドルのしなやかな操作感、スイッチ類の操作感、ペダルの位置、椅子の座り心地などすべての面で大変満足です。問題点は今のところありません。 初めて使う電動パーキングブレーキはボタンを引くと、後輪にブレーキがかかる仕組みで、アクセルペダルを少し踏めば自動的に解除します。大変便利です。 今回はホンダがFITの起死回生をかけた入魂の車?(オーバーな表現かも)ですから、その仕上がりは素晴らしいものです。現状では久々に大満足です。 デザインは個人的には好感を持っています。ネットでは、『ダサい!』『古臭い!』という厳しい声も見られますが、多分、フロントの少々ボッテッとした感じを嫌っているのでしょう。 そういえば、近年の日本車は、(失礼ですが、小生が勝手に名付けている)マツダのジンベーザメ・デザインや、トヨタのダボハゼ・デザインなど、『これでもか!』と大口を開け、吊り上がった目のフロントデザインは小生にはとても受け入れられません。それに比べれば新型FIT4はやさしくしっとりした印象があります。ただ欲を言えば、もう少しピリッと引き締まる感じがあった方がいいのかも知れません。 その辺は、2年後?のマイナーチェンジあたりで修正をかけてきそうな気もします。 最新のベンツ(セダン)のデザインは新鮮さと緻密さが調和し、さすがに欧州デザイン、ドイツ車という印象を受けます。ただし、デザインは各人の好みですので何とも言えません。『蓼(たで)食う虫も好き好き』のことわざどおりです。 そういうことで、新型FIT4ハイブリッドは、乗り心地良し、走り良し、燃費良しの3拍子が揃った車です。 スタイルは好き好きですから、この項目から外しました。 タイミングよく、3月9日(月)から、経済対策と、高齢ドライバー安全運転支援として、『サポカー補助金制度』がスタートしました。募集期間は本年度中となっていますが、予算の都合で財源がなくなり次第打ちきりだそうです。対象は65歳以上の高齢運転者が安全装置を施した車の購入時に補助金が出ます。 さっそく、今日、申請を済ませました。 サポカーについての詳しい内容は、下記のURLにアクセスしてご覧ください。 http://www.cev-pc.or.jp/support-car/support-car.html |