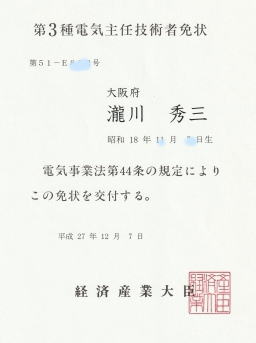

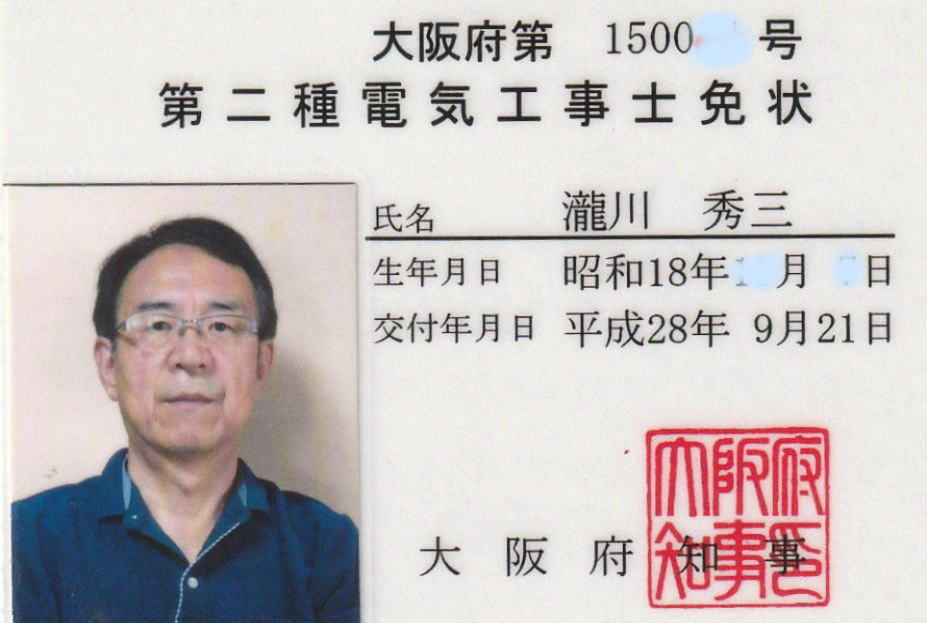

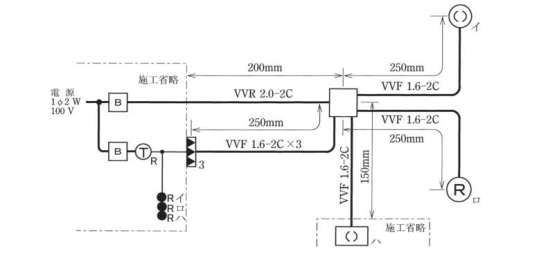

| 1943(昭和18年)年、和歌山県有田郡有田川町(旧、吉備町、その当時は田殿村)で生れる。生家は有田ミカン農家で子供の頃からミカン取りや、ミカン箱(木箱)の蓋にクギを打ち、荒縄で縛る出荷作業や、田植えや、稲刈りなど農作業を手伝った。当時の学校は、田植え休みや、稲刈り休みなど、農作業に関わる休校があった。古き良き時代だった! 小学時代から理科(電気)が大好きで中学時代にラジオを作ったりしていたが、雑誌『初歩のラジオ』などからアマチュア無線を知り、電話級アマチュア無線技士の国家試験を受験し合格した。 詳しくは、ハムのページを見て下さい。 当時は京阪電車、守口市駅近くの松下電器無線研究所と線路を挟んで向かい側にあった大阪電気通信大学付属高校で試験を受けたのを覚えている。 有田の田舎から紀勢線に乗り東和歌山駅で阪和線に乗り換えて天王寺駅で降り、天王寺公園内を歩き、日本橋電気店街にある狭い一間間口の店(中野無線さん)にたびたび出かけ、親にねだって部品を買い集め、短波受信機と送信機を組み立てた。当時は真空管しかなく、直流電圧は数百ボルトもあり、手が触れてビリっと感電することがしばしばあった。今思えば、感電死しなくて良かった! 典型的なラジオ少年であった。中野無線さんとは今も懇意にして頂いている。 自作の無線機は、AM変調(A3)で出力10Wのアマチュア無線局“JA3BTS” を開局、近くの竹やぶで、10m長の男竹を2本分けてもらい、ロングワイヤーアンテナを家の敷地に立てた。測定器などなかったので、全て手さぐりで何とか電波を出した。 高校時代も無線にのめり込み大学受験に失敗し人生の挫折を経験した。その後、大学入学、無事卒業。銀閣寺付近の疎水沿いの『哲学の道』近くで、6畳一間の下宿生活。真空管式FMチューナとアンプを自作し、みかん箱(ダンボール)に三菱ダイヤトーン610Aを取付けて、FM音楽(当時はモノラル放送)を聴き楽しんだ。AM放送では、味わえない澄んだ高音と歪のない音楽を楽しんだ。 大学卒業後、松下電器産業に入社。ステレオ事業部に配属され“Technics”の商品開発を担当した。スタートは工場技術を5年間、商品設計を2年半、その後、商品企画を担当した。商品企画課主任を経て、設計課長、技術部長を歴任した。 自分が直接関わり今も記憶に残る製品は、SC-1600(149,000円)と、YOU-OZ(95,000円)。 SC-1600はセパレートステレオの久々の大ヒット商品となった。  特徴は低音と中高音を専用のアンプで、ウーファ(低音用スピーカ)と、ツイータ(高音用スピーカ)・スコーカ(中音用スピーカ)を鳴らす2チャンネルマルチアンプシステム方式で当時の先進技術を採用した画期的な商品だった。 特徴は低音と中高音を専用のアンプで、ウーファ(低音用スピーカ)と、ツイータ(高音用スピーカ)・スコーカ(中音用スピーカ)を鳴らす2チャンネルマルチアンプシステム方式で当時の先進技術を採用した画期的な商品だった。再生音は歪がなく、低音の迫力や、中高音が冴えわたり、大変綺麗に再生できた。 特にスコーカには、マルチセルラホーンスピーカ(写真のように口を開いたホーン型スピーカ)で、生き生きとした中音が特徴であった。 キャビネットのデザインも凝ったもので、木口を曲面にして柔らかな風合いを演出する手が込んだ木工加工を採用した。 この大ヒットした名機SC-1600に引き続き、SC-1800という3チャンネルマルチアンプステレオを商品化。(1969年当時)  SC-1800(189,000円)は右の写真 SC1600のデザインを踏襲し、一見して代わり映えしなかったので販売は思ったほど伸びず期待外れだった。 『柳の下の2匹のドジョウ』を狙ったが、キープコンセプトはうまくゆかなかった。 もう一つ鮮明な記憶に残る作品は、YOU-OZだ。  ブルドックをキャラクタに使い、派手なテレビ宣伝を大胆に打ち大ヒットした。横型のラックと、パイプを使った縦型ラック(棚)の2タイプを商品化し、『立った、立ったコンポが立った!』というキャッチフレーズは斬新で一世を風靡した。当時は、セパレートステレオから、システムコンポ(シスコン)に変わり、オーディオ市場の盛況が続いた。 ブルドックをキャラクタに使い、派手なテレビ宣伝を大胆に打ち大ヒットした。横型のラックと、パイプを使った縦型ラック(棚)の2タイプを商品化し、『立った、立ったコンポが立った!』というキャッチフレーズは斬新で一世を風靡した。当時は、セパレートステレオから、システムコンポ(シスコン)に変わり、オーディオ市場の盛況が続いた。シスコンはコンポを組み合わせたステレオとして人気を博したが、値段が高くなった。そこで、10万円を切るシスコンで、性能はコンポ並というコンセプトで商品企画をスタート。チューナの電気設計と、システム全体のとりまとめをやらせてもらった。(1976年・昭和51年当時) その頃、Hi-Fiオーディオは全盛期を迎え、真空管からトランジスタ、さらにIC、LSIに変り、初期の4ビットマイコンが出てきた。マイコンはシンセサイザーチューナや、タイマーや、リモコンなどに使われ始めた。 半導体は更に急速な発展を遂げた。オーディオにもデジタル化の波が押し寄せてきた。 アナログからデジタルオーディオ(CD)に急激に進化した。 CDプレーヤの開発、量産では、いろんな問題やトラブルが続出し、その対応で忙殺された。CDという今までになかった全く新しい商品を造り上げることの難しさをいやというほど学んだ。 次の大きな波は、それまで何回か経験したことだが、円高が留まることを知らずドンドン進み、輸出比率が高いオーディオ商品は大きな打撃を受けた。オーディオ各社は廃業や倒産が相次ぎ、Technicsも同様、事業の継続が難しくなった。 当時、ビデオはヨーロッパやアメリカでよく売れていたので、円高にもかかわらず高収益を維持していた。そこで、ビデオ事業傘下に組み込まれる形で事業再編され、オーディオ・ビデオ事業本部(AV本部)が発足し、猛烈なリストラの風が吹き荒れた。 いろんな環境変化の中で、オーディオ全盛期の23年間、生き生き楽しく過ごさせてもらった。今振り返っても、充実し生きがいのあるサラリーマン生活であった。その後、松下電器の全社技術・品質行政を約3年、そして枚方社員研修所で全社技術社員研修を約7年間、技術研修所長を経て定年を迎えた。 定年後、松下エクセルスタッフ(株)で技術者人材派遣事業の立ち上げを手伝う。当時は事務職が中心だったが、技術者派遣を新規事業として加え、スタッフの増員や研修を行い、事業が軌道に乗ったのを機に65歳で松下エクセルスタッフ(株)を退社。 その後(09年10月)、大学時代の同期生が経営する東洋技研(株)に顧問として迎えられ、75歳まで勤務。現在は社友として時々、情報交換等をしている。 松下電器退職後は非常勤勤務をしながら、ハム・読書・海外旅行・国内旅行・ドライブ・野菜つくり・庭木の手入れ・ウォーキング・写真・ムービ・パソコンなどいろんなことに手を出して日々を過ごしている。 このホームページは“生の証”として作成している。生きがいの一つとして続けている。 <各種 資格取得経緯> ■アマチュア無線 昭和34年 電話級アマチュア無線技士 合格 昭和35年 アマチュア無線局 JA3BTS 開局 《現役時代は仕事第一に励み、趣味は退職時まで封印。アマ無線も長期間閉局(QRT)》 《定年退職後、ボケ防止? にアマチュア無線を復活》 《モールス信号(トン・ツー)は生まれて初めての経験だったので、最初は手こずった≫ 3級アマチュア無線技士 合格58歳 1級アマチュア無線技士 合格59歳 ■1級陸上無線技術士 合格 62歳 資格要件;全ての無線局(放送局等も含め)の無線設備の技術操作ができる。 試験は、 ・無線工学基礎(電磁気学) ;2時間半 ・無線法規(電波法) ;2時間半 ・無線工学A(無線設備) ;2時間半 ・無線工学B(アンテナ・空中線 ) ;2時間半 4科目を2日間、午前・午後、各1科目を受験する。 1科目が2時間半は大変きつい。終わるとぐったりした。 合格率3%前後 無線界の最難解の資格として、もう一つ、一級総合無線通信士(1総通)がある。 一級総合無線通信士(1総通)は、全ての無線設備の通信操作が行える。 1陸技と1総通は、無線関係の最上位資格で、最難関の国家資格の一つ。 ■電験3種(第3級電気主任技術者) 合格 71歳(平成27年10月) 若い頃は、参考書を読むとスーッと頭に入ってきたが、60歳後半から70歳代になると、頭の左から右に、右から左に抜けるように記憶が消える。記憶力が極端に下がる。それでも繰り返してやれば少しずつ頭の奥の方にそっと残すことができる。記憶が消えない内に、同じことを学べば半導体メモリーの上書きと同様に記憶がリフレッシュされ保存される。  試験は4科目、一日の試験 ・電気基礎 ;90分 ・電力工学 ;90分 ・電気機械 ;90分 ・電気法規 ;65分 条件:4科目を3年間で全科目合格すること。 合格率は7.7%と公表されているから、結構難しい国家試験の一つ。 この資格の業務範囲は、5万ボルト以下、5000KW以下の電気設備管理業務ができる。 通常の受電設備に関しては、ほとんどの電気設備管理業務に就くことができる。 この試験に挑戦した目的は、社員に『資格取得をしよう!』と声をかけ、『資格取得』を推進して来たが、「仕事が忙しい」、「時間がない」ということ(言い訳)でうまく進まない。そこで『言い出しっぺが有言実行、率先垂範で挑戦し、取得すれば若手社員に対する手本になるのでは?』と思い、この数年取り組んだ。 68歳から2年間、70歳で取得する予定だったが、『3年以内に4科目合格する』という条件が壁になり、バラバラに4科目は既に2回合格したが、『3年以内に4科目』という条件が厳しく、思ったより2年ほどかかった。 少々気の緩みもあった。 これは反省点! 歳の性にはしたくない。 この試験は試験範囲が広いが、微分や積分などを使う問題は出ない。四則演算ができればOK。しかも電卓持ち込み可となっているので計算は楽ちんだ! 次の目標は、第2種電気工事士 ■第2種電気工事士試験に合格!(平成28年9月2日) 72歳)  電気工事士試験は電験3種を取得しているので、学科試験は免除で、実技(技能)試験だけ受けた。 出題問題は下図のとおり。  実技試験は部品箱が配られ、上の課題の電気回路を机の上で組み立てる作業。 特に難しいことはないが、要所・要所に注意すべき項目があり、それを間違えると不合格になる。 もう一つのポイントは、作業時間が40分間ということ。 『始め!』の試験官の合図とともに開始するが、40分はあっという間に過ぎる。もたついて下手をすると時間切れになる。この時間制限が一番のネックでした。 この試験は13例題が事前に公表されている。その中の1問が出る方式なので、全問について事前に練習をやっておけば合格できる。 抑えるポイントは、 ①非接地側線(ホット側)は黒色、接地側線(アース側)は白色であること ②電球のランプソケット(レセプタクル)のネジ部分は必ず接地側線とすること(白) ③接続器やソケット類等の差込部の芯線は既定の長さで適切に差し込んでいること ④リングスリーブ接続のカシメは既定のマークであること ⑤芯線とリングスリーブは既定の太さのものを使うこと などが電気工事士法で決められた事柄を守り作業すること。 オーディオを長年やってきましたので、電子回路は黒または緑がアース(グランド)という概念が頭にこびりついていますので、電気工事士の試験は頭を切り替えることが課題。 黒色の線をホット側(非接地側線)に使うことです。 試験場内を見渡すと、20歳代から40歳代の人が殆どでした。現場作業者の資格試験ですから当然です。70歳代でこの試験を受ける人は僅かです。 歳を取ると手が震えたり、握力がなくなったり、手作業が思うようにできなくなる。リングスリーブのカシメには握力が要るので健康体でなければ、この試験は無理です。 全国で62,508名受験し、合格者数46,317名、合格率は74.1%。 試験用として、宝山(ホウザン)工具一式を買った。今後の自宅の電気工事はこれで出来ます。 下の写真は左側が工具一式、右側は13課題 練習用線材や部品一式。 工具一式は、メジャー、プラス・マイナスドライバー、スリーブカシメ器、水道管用ペンチ、電工ペンチ、電工ナイフ、ワイヤーストリッパー。小生はラジオペンチも持参しました。 これはVAケーブル芯線の輪っかを作る時、素早くできる。持参する工具は制限なしです。   さて、次の目標は何にしようかな? 当分は、ゆっくり過ごします。 住所: 大阪府 交野市 |