| 10月25日 |

寒風山(355m) 寒風山(355m)

仙台空港から、東北自動車道・秋田自動車道の高速道路を経由して、八郎潟干拓地を通り、初日に一気に日本海岸沿いまでやってきた。

寒風山は天気に恵まれ、素晴らしい眺望だった。

遠くに見えるのは日本海

http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/

|

寒風山のススキ 寒風山のススキ

高原にススキの穂が夕日に照らされてキラキラ輝いて綺麗だった。

|

寒風山の回転展望台 寒風山の回転展望台

|

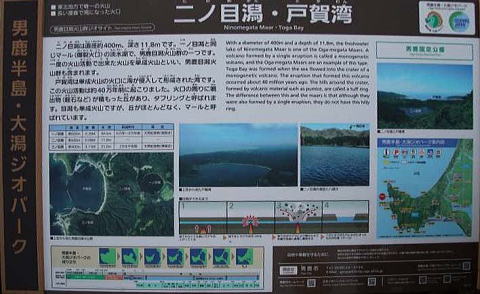

男鹿半島 男鹿半島

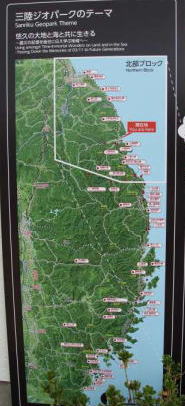

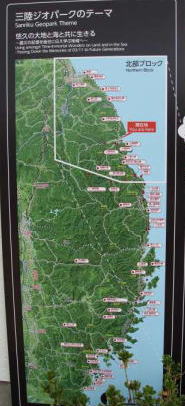

大潟ジオパーク

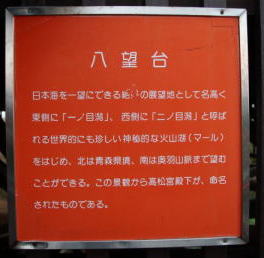

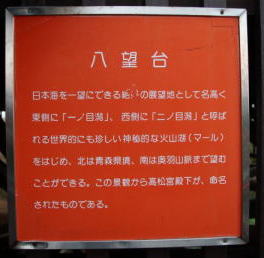

一ノ目潟

男鹿半島先端付近ある淡水湖で、直径600m、面積0.26k㎡、深さ44.6mで、6万~8万年前に形成された。

二ノ目潟、三ノ目潟とともに目潟火山群を構成し、マール(爆裂火口)の典型として知られています。

一ノ目潟は安山岩中にマントル起源の捕獲岩を含んだ噴出物のあった火山として、世界で初めて知られ、世界的に注目を受けています。

https://hirotr avel.com/ogahantou/page_thumb1.html avel.com/ogahantou/page_thumb1.html |

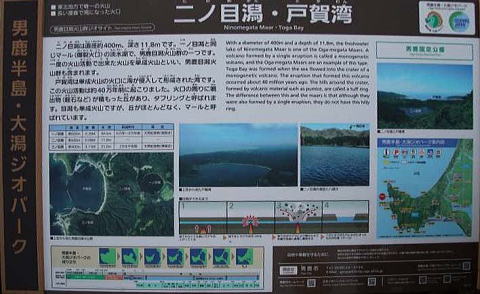

二ノ目潟と、戸賀湾 二ノ目潟と、戸賀湾

一ノ目潟よりも西側に位置する湖で、かつては水源として利用されていました。

こちらの湖も一ノ目潟と同じく八望台から見渡すことができます。

最大水深11.8m/直径約400m

秋の日暮は早い! |

|

八望台の展望台に、高松宮殿下の手植えの松の木が植わっていた。 八望台の展望台に、高松宮殿下の手植えの松の木が植わっていた。

特に手入れがされている様子もなく、単なる松の木という感じ。

近くに白い柱が立ち、お手植松と記されている。 |

| 10月26日 |

移動途中、国道にある道の駅に立ち寄った。 移動途中、国道にある道の駅に立ち寄った。

その駐車場広場に立つ巨大な『なまはげ』

高さは10mぐらい? |

入道崎 入道崎

男鹿を代表する景勝地として名高い。

緑の大地、青い海、空の絶妙なコントラストが素晴らしい。。

名物石焼料理が味わえる飲食・土産店がズラリと並んでいます。 |

男鹿半島最北端 男鹿半島最北端

入道崎

北緯40度線上の地

看板の赤色の場所

半島は男鹿半島 |

入道崎灯台 入道崎灯台

ただ今、修復工事中 。

入道崎の象徴でもある入道埼灯台は、白黒の縞模様が印象的。

「日本の灯台50選」に選ばれています。

入道埼灯台は、1898年(明治31年)11月8日に点灯を開始。高27.92mの灯台から15秒おきに発光する白い光は37キロ先まで到達します。

灯台の上から眺める日本海は絶景です。 |

北緯40度ラインのモニュメント 北緯40度ラインのモニュメント

男鹿半島から産出される安山岩で造形されたモニュメント

下の2枚の写真と合わせてご覧ください。 |

これが北緯40度モニュメント基台 これが北緯40度モニュメント基台

手前の大理石の説明盤をご覧下さい。

|

二本の岩石を隙間を通して、北緯40度の線が見通せるように工夫している。

周囲は綺麗に手入れされた芝生とススキ平原 |

灯台と海岸線と、北緯40度モニュメントを見て、駐車場に戻る。 灯台と海岸線と、北緯40度モニュメントを見て、駐車場に戻る。

観光みやげ物店が数軒建ち並んでいた。

|

立ち寄った店先に 立ち寄った店先に

3匹?(3人)の『なまはげ(鬼)』がにらみをきかせていた。

ここは、『なまはげ丼』が名物らしい。

朝一で、お腹は満杯だったので、失敬した。 |

さらにバス移動が続く さらにバス移動が続く

海岸線に沿い、一般道をひた走る。

穏やかな日本海 |

雪よけカーテン(シャッターのようなもの) 雪よけカーテン(シャッターのようなもの)

寒風が吹きさらし、雪が舞う道路や農園を防護するためシャッターが上下するようになっている。

雪の季節は、一番高い位置までシャッターを上げる。

夏場は逆に下に降ろしている。 |

五能線 五能線

写真はバスの車窓から日本海岸線沿いにひた走る五能線

この後、五能線に乗る予定。その前に十二湖を観光する。

|

バスを降りて、十二湖の一部を散策する バスを降りて、十二湖の一部を散策する

同行の一行

周辺の木々は紅葉が始まったばかり |

十二湖案内板 十二湖案内板

ここの見どころは『青池』

右矢印 |

青池はその名のとおり池の水がインクを垂らしたように青っぽい。 青池はその名のとおり池の水がインクを垂らしたように青っぽい。

日光の反射で青く見えるのではない。

水そのものが青い。澄み切った青。

十二湖の池のうち、この小さな池だけが青い。不思議な光景だ!

(注)右はカプリ島の『青の洞窟』 青の洞窟は、狭い入り口から日の光が射しこんで見える現象。東向きの穴の場合は午前中に見ないと綺麗ではない。西向きに空いた穴の場合は午後。 青の洞窟は、狭い入り口から日の光が射しこんで見える現象。東向きの穴の場合は午前中に見ないと綺麗ではない。西向きに空いた穴の場合は午後。 |

青池の展望台 青池の展望台

落ち葉が青池の水面に堕ちて、何とも言えない風情ある光景だ! |

十二湖の一つ 十二湖の一つ

水面に紅葉が写ってきれいだ!

もう少し紅葉が進めば最高だった。少しまだ早い。 |

五能線「十二湖駅」より乗車する。 五能線「十二湖駅」より乗車する。

ジーゼルカー2両連結

|

五能線、ジーゼルカーが入線してきた。 五能線、ジーゼルカーが入線してきた。

何とも懐かしい列車だ。

水森かおり「五能線」を思い浮かべる。

水森かおりさんの「五能線」をYoutubeでご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=5vc2EtwO26A

|

運転手は年配の方 運転手は年配の方

運転席にアナログメータが並んでいる。

・タコメータ

・速度計

・ブレーキ空気圧計

|

列車は2両編成 列車は2両編成

後部車両に移って、窓を開けて写真を撮る。

車内はガラガラ |

十二湖駅を発車してトンネルをくぐると、素晴らしい日本海の荒々しい岩が並ぶ眺望が開ける。 十二湖駅を発車してトンネルをくぐると、素晴らしい日本海の荒々しい岩が並ぶ眺望が開ける。 |

ウェスバ椿山駅で降車 ウェスバ椿山駅で降車

一休みしてバスに乗車

|

再びバス移動 再びバス移動

日本海沿岸の国道を北上する |

千畳敷海岸https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E7%95%B3%E6%95%B7_(%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C) 千畳敷海岸https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E7%95%B3%E6%95%B7_(%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C)

|

千畳敷海岸の案内板 千畳敷海岸の案内板

奇岩が沢山見られる所

日本海の荒海で岩が削られたのだろう。 |

カブト岩と呼ばれる奇岩 カブト岩と呼ばれる奇岩

口を大きく開けた形に見える |

竜飛岬の灯台に向かう途中のヘアピンカーhttps://www.aptinet.jp/Detail_display_00000066.html 竜飛岬の灯台に向かう途中のヘアピンカーhttps://www.aptinet.jp/Detail_display_00000066.html

|

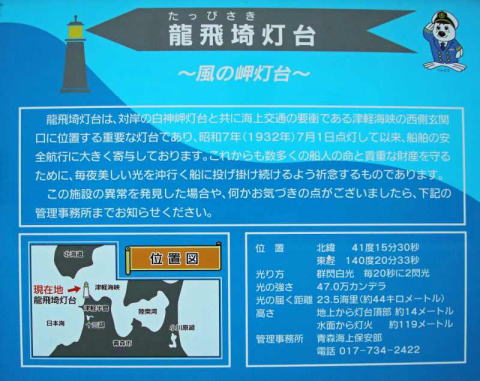

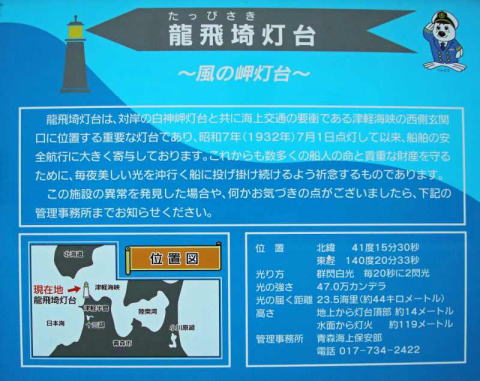

竜飛岬案内盤と灯台 竜飛岬案内盤と灯台 |

竜飛岬灯台 竜飛岬灯台 |

|

竜飛岬の灯台がある高台からの眺望 竜飛岬の灯台がある高台からの眺望

少し夕暮れに差し掛かってきた

下の写真は、国道339号の一部、階段国道として有名

お役人が現地を訪れないで、この通路を国道に指定した。 |

|

石川さゆり 石川さゆり

『津軽海峡冬景色』の碑

中央にある赤いボタンを押すと、2番の歌詞が流れる。

下のURLをクリックすると

Youtubeで、石川さゆりの名曲「津軽海峡冬景色」の動画と音楽を楽しめます。

https://www.youtube.com/watch?v=ZBGeecgjinM |

| 10月27日 |

この日が一番紅葉が綺麗だった。 この日が一番紅葉が綺麗だった。

真っ赤に色づいた紅葉

バスの車窓から |

バスの車窓から バスの車窓から

綺麗な紅葉風景

清流の両岸に紅葉が進んでいた |

この日は宿を出て、青森港からシーラインに乗り、牛滝港で、観光船に乗り換え、仏が浦を観光し、佐井港に入る予定だった。 この日は宿を出て、青森港からシーラインに乗り、牛滝港で、観光船に乗り換え、仏が浦を観光し、佐井港に入る予定だった。

このツアーのハイライトの場所だ。

しかし、写真では空は明るく映っているが、どんより曇り風が強く強風注意報が出る始末。

もちろん観光船は出港中止で、仏が浦には行けなかった。

バスで、大間に向かった。 |

大間崎 大間崎

ここな本州の最北端の地

大間マグロで全国的に有名な場所。

300kg、400kgという巨大マグロが取れる。

一匹、数百万円となる。

一攫千金の漁師の街だ。 |

めちゃくちゃに風が強く全員帽子を押さえて観光した。 めちゃくちゃに風が強く全員帽子を押さえて観光した。

|

本州最北端の地の石碑(石柱) 本州最北端の地の石碑(石柱)

隣りに、石川啄木の碑が立っている

|

恐山

三途の川にかかった赤い太鼓橋

バスは道路にかかる橋を渡る

|

恐山霊場の門 恐山霊場の門

恐山は、今をさかのぼること千百余年前、貞観4年(862年)に、天台宗の慈覚大師により霊山として開山された。

この開山のきっかけとなったのは、天台宗の慈覚大師が唐で修行中の頃、夢枕に立った高僧のお告げによると言われています。その高僧は慈覚大師に次のように語りました。

「汝、国に帰り、東方行程

30日 余日の所に至れば霊山あり。地蔵尊一体を刻し、その地に仏道をひろめよ。」 余日の所に至れば霊山あり。地蔵尊一体を刻し、その地に仏道をひろめよ。」

帰国した慈覚大師は、お告げに従い、本州最北の地を目指したのです。

険しく厳しい道のりをひたすら歩き続け、辛苦の末にたどり着いたその場所は、まさしく探し求めてきた霊山。

|

ほどなくして大師は、地蔵堂を建立、地蔵尊をまつり、修行に励んだとされています。 ほどなくして大師は、地蔵堂を建立、地蔵尊をまつり、修行に励んだとされています。

別名「宇曽利山」とも呼ばれている恐山は、高野山、比叡山と並び、日本三大霊山に数えられています。

その山を形成しているのは、宇曽利山湖を取り囲むようにそびえる、鶏頭・地蔵・剣・大尽・小尽・北国・屏風・釜臥と呼ばれる8つの外輪山。

その姿は蓮華八葉(れんげはちよう)の姿を表すと言われています。

|

境内には、むき出しの岩肌、あちらこちらの硫気孔から立ち上る蒸気、深く澄みわたる宇曽利山湖。

そして、沸々と湧き出す温泉。おそらく慈覚大師の目には、この様子が極楽とも地獄とも思える光景に映ったことでしょう。 |

|

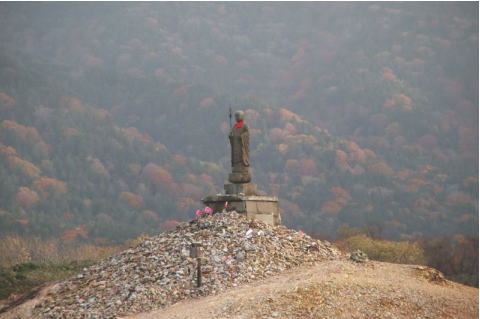

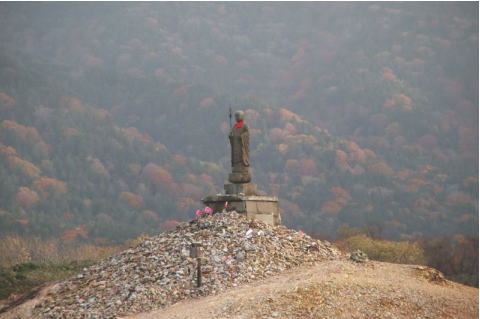

石を積み上げた塚が至る所にある。 石を積み上げた塚が至る所にある。

その石の隙間に風車を挿している。

写真の赤いもの。

何か異様な感じもする。

多分、夜の暗闇の中でこの場所に1人で居れば、霊魂を感じるかもしれない。普通の墓場と違った何かを感じる。 |

地蔵像 地蔵像

このお堂は、お参りが自由 |

ところどころ硫黄泉が湧出し、亜硫酸ガスで岩肌が焼けて、この世の風景とは思えないような幻想的な地形。ある者は地獄を想い、ある者は極楽を想う、その不思議な想いに浸ってしまう。 ところどころ硫黄泉が湧出し、亜硫酸ガスで岩肌が焼けて、この世の風景とは思えないような幻想的な地形。ある者は地獄を想い、ある者は極楽を想う、その不思議な想いに浸ってしまう。

血の池地獄、重罪地獄、地獄谷、賽の河原、極楽浜、三途の川と名付けられた礼状は四季折々に色を変える宇曽利山湖の湖面と異様なまでにマッチした美しさがあります。

|

地蔵像 地蔵像 |

順路の途中に碑が立っている 順路の途中に碑が立っている |

極楽の地 極楽の地

開けた砂浜を思わせる池

行くまでは、テレビなどで巫女さんが死者の霊を呼び戻すという暗い感じがあったが、実際は大昔(1万年ほど前)に火山が噴火して形作った土地に建てた霊場。 |

| 10月28日 |

今日から太平洋沿岸を南下する。 今日から太平洋沿岸を南下する。

今日もベテランガイドの半田さんはお元気です。

取り出した紙に皇太子妃「旧姓おわだまさこ」様と、秋篠宮妃の旧姓かわしまきこ」「さんを並べて書いた紙を披露してくれた。

一文字おいて上下に読むと、どちらも同じ苗字と名前になるという不思議を教えてくれた。何かの縁でしょうか?

それだけのこと! |

バス移動中の車窓風景 バス移動中の車窓風景

畑に植えているのは何でしょう?

じねんじょ(長芋)です。

この地は、サクサクした土で深く根が通るので、長芋の栽培に適しているそうです。

芋のツルを這わせるのではなく、縦に棚を作って日当たりを良くして密集栽培している。特産品。 |

野菜畑では、ニンジンの収穫をしていた。 野菜畑では、ニンジンの収穫をしていた。

ここは根菜類が適しているそうだ。 |

オドデ様 オドデ様

一度だけ願い事をかなえてくれるらしい。ポケモンのような姿のオドデ様

道の駅『オドデ館』の前に祀られている。この地の郷土信仰だろう。 |

バス移動中(車窓から) バス移動中(車窓から)

稲の刈取りをしたあと、わらを束ねて傘のように広げている。

何をしているのか?聞くのを忘れた。

わらを干しているのかも知れない。

|

途中、紅葉が綺麗だった 途中、紅葉が綺麗だった |

「ようこそ、北いわて」への看板 「ようこそ、北いわて」への看板

|

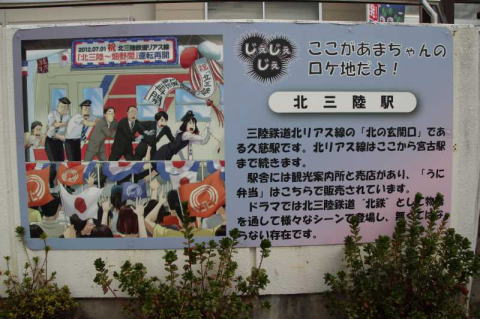

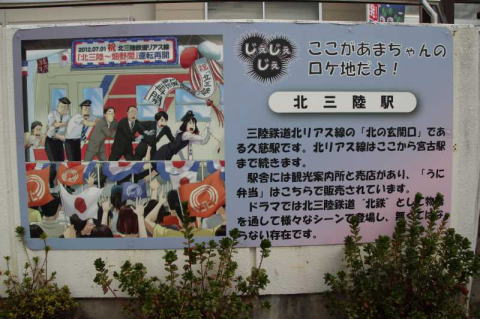

ここが「アマちゃん」のロケ地になった北三陸駅 ここが「アマちゃん」のロケ地になった北三陸駅

北三陸鉄道駅

ここから、三陸鉄道に乗る。 |

三陸鉄道の気動車(ジーゼルカー)が入線してきた 三陸鉄道の気動車(ジーゼルカー)が入線してきた

|

三陸鉄道車窓から 三陸鉄道車窓から

東日本大震災の津波で大被害を受けたリアス式海岸沿いを走る。

車窓からの眺め!

荒れ果てた土地、漁村だったのだろう。

浜辺には無機質なコンクリート護岸が延々と造られ、きれいな海岸が見えなくなっている。

もう少し、チエを働かせこの景勝地を活かす方法がなかったのだろうか? |

巨大な水門と護岸 巨大な水門と護岸

この地にふ相応な広い道路

見ていると、工事を請け負った『ゼネコンが儲け、コンクリートの堤防が残った』という印象を受ける。

血税を復興に使うのは良いが、自然と共生できるような津波対策ができなかったのだろうか?

景色を見ていると、これでいいのか?

疑問がわく。 |

安家川橋梁 安家川橋梁

ここも同様に海岸沿いに立派な道路が建設されている。

民家は見えない。

便利になっただろうが誰が走るのか?

三陸の素朴さはどうなったのだろう。

自然と、無機質な構造物の風景が続く |

復興支援事業と名を打って、工事はドンドン進んでいる。 復興支援事業と名を打って、工事はドンドン進んでいる。

巨大な橋脚が並ぶ高速道路建設現場

完成後、どれだけ利用されるのか?

巨額の税金を使い地元住民を雇い、ゼネコンだけが儲ける、そういう意図が透けて見える。

|

気動車の運転席 気動車の運転席

新しい気動車が導入されている。

レバー式のブレーキとアクセルの操作ハンドルは新型電車と同じ。 |

先ほどの橋脚につながる高速道路の橋 先ほどの橋脚につながる高速道路の橋

工事が進んでいる。 |

沢山のトンネルの間を通過するたびに周囲の紅葉が綺麗だ!。 沢山のトンネルの間を通過するたびに周囲の紅葉が綺麗だ!。

列車の後窓から撮った。

右側が海岸線、左は山手

|

譜代駅で下車 譜代駅で下車 |

乗車した列車はワンマンカー 乗車した列車はワンマンカー

運転手兼車掌は、昨年入社したばかりの新人の凛々しい女性だった。

初々しさが残る東北美人だった |

譜代駅舎 譜代駅舎

この液の売店に「メノウ」のペンダントなど販売していた。

ここでウニ弁当を調達

バスの中で食べた。 |

譜代駅に立っていた看板 譜代駅に立っていた看板

|

再びバス移動 再びバス移動

海岸にはごつごつした岩が突き出ている。

よく見ると穴の開いた岩が並んで見える。

自然に波で砕かれて穴が開いたのだろう。

|

山崎ビジターセンター 山崎ビジターセンター

バスを降りて、見学し、浄土ヶ浜を散策する。 |

浄土ヶ浜に至る展望 浄土ヶ浜に至る展望 |

浄土ヶ浜の案内板 浄土ヶ浜の案内板

ここにも、青の洞窟がある。青の洞窟に行くには観光船に載って、ヘルメットを被るが、今回は時間がなくスキップ。

午前中に行かないと、日が射しこまないので、洞窟内が、きれいな青に染まらない。 |

浄土ヶ浜の看板 浄土ヶ浜の看板

何が浄土か、浄土がこういう場所か分からないが、白ぽい岩がにょきにょき海岸に出ている。 |

浄土ヶ浜レストハウスで一休み 浄土ヶ浜レストハウスで一休み

建物の右に津波の高さを示す表示があった。

|

| 10月29日 |

グリーンピア三陸みやこホテル グリーンピア三陸みやこホテル

ホテルの窓から

太平洋の水平線から登る真っ赤な太陽

|

日出と共にホテル周辺が明るくなった 日出と共にホテル周辺が明るくなった

紅葉が綺麗だ |

ホテル出発 ホテル出発

従業員が大漁旗を振って見送ってくれた。

|

ホテルを出てすぐの場所に、津波で家を無くした人に仮設住宅が並んでいた。 ホテルを出てすぐの場所に、津波で家を無くした人に仮設住宅が並んでいた。

今は全部、ここから離れて、空家になっているらしい。

福島第一原発周辺の被災地の皆さんは未だ自宅に戻れない方が多い。

自然災害は復旧ができるが、原発被害は何年、何十年と放射能の影響を受けるので、元に戻れない。

同じ津波被害地でも、随分違うなという感想を持った。

|

護岸工事は今も続いている。 護岸工事は今も続いている。

13mもある堤防が建設されて、海は全く見えなくなった。

『景色が大切か、1000年に一度の津波が大切か?』

コンクリートで固めた人工物ができれば、自然を破壊してしまう!

本当に住民の意見を良く聞いて造ったのだろうか?

後世に禍根を残さないか? |

三陸の街 三陸の街

ここはまだ海が見える

随分高台からの眺望

海岸に近づくと、コンクリートの堤防が壁になる |

まばらな家々に対して広い道路や堤防や橋がドンドン建設されている。 まばらな家々に対して広い道路や堤防や橋がドンドン建設されている。

本当にこれでいいのか? |

復興状況を観光客にPRするガイド隊の皆様の説明を受ける一行 復興状況を観光客にPRするガイド隊の皆様の説明を受ける一行

一組に一台のタブレットを渡され、津波の時の写真を見ながら説明を受ける。

熱心に説明してくれたのでよく分かった。

|

山田駅に掲げられていた大時計が津波で落下し、その後この高台にモニュメントとして置かれている。 山田駅に掲げられていた大時計が津波で落下し、その後この高台にモニュメントとして置かれている。

説明者はこの地で育ち、駅前で写真館を開いている5人の子供たちのお父さん。

復興支援に対するお礼と、復旧状況を観光客に説明し続けているそうだ。

|

高台にある大震災と津波の犠牲者の鎮魂の鐘 高台にある大震災と津波の犠牲者の鎮魂の鐘

許可を得て、撞いてみたが、きれいな澄んだ音がした。

その後、皆さんが撞いた。

山田町はこの高台が住宅地のすぐ近くにあったので、全員避難できた。

津波は高いところに早く避難するのが鉄則だ。 |

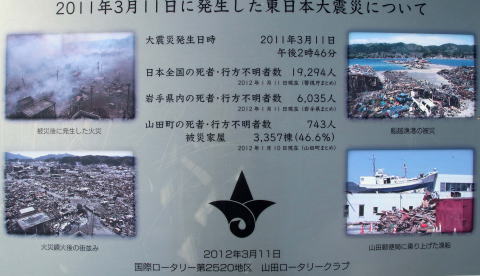

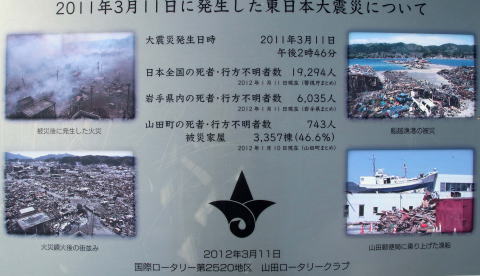

この津波の写真を見ると、テレビで放映されていた津波の様子がよみがえる。 この津波の写真を見ると、テレビで放映されていた津波の様子がよみがえる。

3月11日を忘れないため、今回の現地訪問は大変意味があった。

現地に行かなければ分からないことは沢山ある。 |

水門の工事が続く 水門の工事が続く

これが完成すると、道路から完全に海が見えなくなると、説明員が寂しそうに話していた。

この水門が巨大津波を防ぐのは何年先だろう?

引き換えに、見慣れた青い海を失うのとどちらが価値があるのだろう? |

巨大な橋脚 巨大な橋脚

復興支援事業として、国土交通省が工事を進めている。

国はもっと現場や住民の意見を尊重すべきではないか? |

東北の自然豊かな風景を津波の復興事業をうたい文句に、巨大な投資を続けコンクリートで固めてしまっている。 東北の自然豊かな風景を津波の復興事業をうたい文句に、巨大な投資を続けコンクリートで固めてしまっている。

本当にこのようなコンクリートの人工物が必要なのか?

非常に違和感を感じる。 |

ここも同様な復興支援事業が進められている。 ここも同様な復興支援事業が進められている。

ゼネコンだけがほくそえんでいるような気がしてならない。 |

こういう田園風景は今後何時まで見られるのだろうか? こういう田園風景は今後何時まで見られるのだろうか?

本当はこういう風景を継承できるような支援事業ができないのだろうか? |

バスの車窓から、完全に半円になった虹を見た。大変珍しい光景だった。 |

夏の甲子園を沸かせた秋田金足農業高校。広々とした田んぼの中にある。 夏の甲子園を沸かせた秋田金足農業高校。広々とした田んぼの中にある。

吉田輝星投手は、日ハムに入った。

今後、プロとしての活躍が期待される。 |

バスは高速道路に入り、秋田空港に向かった。

今回のツアーは、全走行が1500kmというロングドライブであった。秘境・秘湯のツアーということで、観光地を回るツアーとは違い一般道路や狭い道路を走ることが多く、距離の割に時間がかかった。参加者37名、バスは殆ど満席状態だった。

海岸沿いの道路はくねくねと曲がり、バスは左右に揺れながら、結構きついツアーであったが、全員無事に元気に帰阪できた。同行の皆さんに御礼を申し上げる。

このホームページはミスや、記憶違いもあると思うので、気づき次第、修正をします。

表現の不適切な部分があれば、ご容赦願います。

|

最後に災害が起きると、どういう対処をすべきかを良く考えないといけない。時間との戦いでもあるし、お金との相談もある。

日本は裕福な国なので、復興・復旧というと、すぐ道路や、堤防や、コンクリートで固める事業になる。しかも対処療法的な対策が多い。

これは政府が災害対策を早くやって、我々は迅速に手を打ったと言う実績作りをPRしたいための行為とも言える。

その証拠に、東日本大震災と津波、更に福島原発の爆発事故は民主党政権下で起きた。その時、野党の自民党は、我々ならもっと迅速にうまく対応したという話を盛んにしていたのを思います。こういう未曽有の災害の場合は党派を超えた取り組みを一丸となってやらなければならない。その取り組みの中身も大いに問題がある。

災害対策は、被害を受ける前の状態を生かすような復興・復旧を考えなければ将来に禍根を残す。急いで巨額の金をかけて、被災地の自然を破壊するような工事はすべきではない。

たとえば、世界に誇る東北のリアス式海岸の風光明媚な土地に不似合いな高さ7mもあるコンクリート堤防を延々と築くことが果たして、住民のためになるだろうか?

海岸線の護岸の高さは、津波で壊された場所は元の護岸に戻し、津波や高波への対策は、今後、津波が堤防を乗り越えてもよいような方策を考える。何百年や千年に一度の津波に対して、海岸付近の住民が安全に避難できる鉄骨造りの避難タワーを建設すれば、命を守り、周囲の自然の風景を壊すことを最小限に抑えられる。

家や田畑は被害を受けるだろうが、それは修復できること。人命は復旧できない。

人命を第一に考え、その他は自然と共生するという考えを持てば、もう少しやり方の工夫ができたと思う。

今の工事は、千年に一度という津波の自然の猛威に、人間が力ずくで対処しようとしているように感じる。果たしてこのような対応が正しいのか?

人間の力は自然の前では無力だという考えを持って対応すべきではないか。いくら高い防波堤を築いても、それ以上の津波が来ないとは言い切れない。

絶対大丈夫だという対策はない。

それより、人命だけは絶対安全の確保ができる最低限の対策が重要だったのではないか?

これが今回の旅行で感じた印象です。

今後を見守ってゆきたい。 |

寒風山(355m)

寒風山(355m) 寒風山のススキ

寒風山のススキ

avel.com/ogahantou/page_thumb1.html

avel.com/ogahantou/page_thumb1.html  二ノ目潟と、戸賀湾

二ノ目潟と、戸賀湾

八望台の展望台に、高松宮殿下の手植えの松の木が植わっていた。

八望台の展望台に、高松宮殿下の手植えの松の木が植わっていた。 移動途中、国道にある道の駅に立ち寄った。

移動途中、国道にある道の駅に立ち寄った。 入道崎

入道崎 男鹿半島最北端

男鹿半島最北端 入道崎灯台

入道崎灯台 北緯40度ラインのモニュメント

北緯40度ラインのモニュメント これが北緯40度モニュメント基台

これが北緯40度モニュメント基台

灯台と海岸線と、北緯40度モニュメントを見て、駐車場に戻る。

灯台と海岸線と、北緯40度モニュメントを見て、駐車場に戻る。 立ち寄った店先に

立ち寄った店先に さらにバス移動が続く

さらにバス移動が続く 雪よけカーテン(シャッターのようなもの)

雪よけカーテン(シャッターのようなもの) 五能線

五能線

バスを降りて、十二湖の一部を散策する

バスを降りて、十二湖の一部を散策する 十二湖案内板

十二湖案内板 青池はその名のとおり池の水がインクを垂らしたように青っぽい。

青池はその名のとおり池の水がインクを垂らしたように青っぽい。 青の洞窟は、狭い入り口から日の光が射しこんで見える現象。東向きの穴の場合は午前中に見ないと綺麗ではない。西向きに空いた穴の場合は午後。

青の洞窟は、狭い入り口から日の光が射しこんで見える現象。東向きの穴の場合は午前中に見ないと綺麗ではない。西向きに空いた穴の場合は午後。 青池の展望台

青池の展望台 十二湖の一つ

十二湖の一つ

五能線、ジーゼルカーが入線してきた。

五能線、ジーゼルカーが入線してきた。 運転手は年配の方

運転手は年配の方 列車は2両編成

列車は2両編成 十二湖駅を発車してトンネルをくぐると、素晴らしい日本海の荒々しい岩が並ぶ眺望が開ける。

十二湖駅を発車してトンネルをくぐると、素晴らしい日本海の荒々しい岩が並ぶ眺望が開ける。 ウェスバ椿山駅で降車

ウェスバ椿山駅で降車 再びバス移動

再びバス移動 千畳敷海岸

千畳敷海岸 千畳敷海岸の案内板

千畳敷海岸の案内板 カブト岩と呼ばれる奇岩

カブト岩と呼ばれる奇岩 竜飛岬の灯台に向かう途中のヘアピンカー

竜飛岬の灯台に向かう途中のヘアピンカー 竜飛岬案内盤と灯台

竜飛岬案内盤と灯台 竜飛岬灯台

竜飛岬灯台

竜飛岬の灯台がある高台からの眺望

竜飛岬の灯台がある高台からの眺望

石川さゆり

石川さゆり この日が一番紅葉が綺麗だった。

この日が一番紅葉が綺麗だった。 バスの車窓から

バスの車窓から この日は宿を出て、青森港からシーラインに乗り、牛滝港で、観光船に乗り換え、仏が浦を観光し、佐井港に入る予定だった。

この日は宿を出て、青森港からシーラインに乗り、牛滝港で、観光船に乗り換え、仏が浦を観光し、佐井港に入る予定だった。

めちゃくちゃに風が強く全員帽子を押さえて観光した。

めちゃくちゃに風が強く全員帽子を押さえて観光した。 本州最北端の地の石碑(石柱)

本州最北端の地の石碑(石柱)

恐山霊場の門

恐山霊場の門 余日の所に至れば霊山あり。地蔵尊一体を刻し、その地に仏道をひろめよ。」

余日の所に至れば霊山あり。地蔵尊一体を刻し、その地に仏道をひろめよ。」 ほどなくして大師は、地蔵堂を建立、地蔵尊をまつり、修行に励んだとされています。

ほどなくして大師は、地蔵堂を建立、地蔵尊をまつり、修行に励んだとされています。

石を積み上げた塚が至る所にある。

石を積み上げた塚が至る所にある。 地蔵像

地蔵像 ところどころ硫黄泉が湧出し、亜硫酸ガスで岩肌が焼けて、この世の風景とは思えないような幻想的な地形。ある者は地獄を想い、ある者は極楽を想う、その不思議な想いに浸ってしまう。

ところどころ硫黄泉が湧出し、亜硫酸ガスで岩肌が焼けて、この世の風景とは思えないような幻想的な地形。ある者は地獄を想い、ある者は極楽を想う、その不思議な想いに浸ってしまう。 地蔵像

地蔵像 順路の途中に碑が立っている

順路の途中に碑が立っている 極楽の地

極楽の地 今日から太平洋沿岸を南下する。

今日から太平洋沿岸を南下する。 バス移動中の車窓風景

バス移動中の車窓風景 野菜畑では、ニンジンの収穫をしていた。

野菜畑では、ニンジンの収穫をしていた。

オドデ様

オドデ様 バス移動中(車窓から)

バス移動中(車窓から) 途中、紅葉が綺麗だった

途中、紅葉が綺麗だった 「ようこそ、北いわて」への看板

「ようこそ、北いわて」への看板 ここが「アマちゃん」のロケ地になった北三陸駅

ここが「アマちゃん」のロケ地になった北三陸駅

三陸鉄道の気動車(ジーゼルカー)が入線してきた

三陸鉄道の気動車(ジーゼルカー)が入線してきた 三陸鉄道車窓から

三陸鉄道車窓から 巨大な水門と護岸

巨大な水門と護岸 安家川橋梁

安家川橋梁 復興支援事業と名を打って、工事はドンドン進んでいる。

復興支援事業と名を打って、工事はドンドン進んでいる。 気動車の運転席

気動車の運転席 先ほどの橋脚につながる高速道路の橋

先ほどの橋脚につながる高速道路の橋 沢山のトンネルの間を通過するたびに周囲の紅葉が綺麗だ!。

沢山のトンネルの間を通過するたびに周囲の紅葉が綺麗だ!。 譜代駅で下車

譜代駅で下車 乗車した列車はワンマンカー

乗車した列車はワンマンカー 譜代駅舎

譜代駅舎 譜代駅に立っていた看板

譜代駅に立っていた看板 再びバス移動

再びバス移動 山崎ビジターセンター

山崎ビジターセンター 浄土ヶ浜に至る展望

浄土ヶ浜に至る展望 浄土ヶ浜の案内板

浄土ヶ浜の案内板 浄土ヶ浜の看板

浄土ヶ浜の看板 浄土ヶ浜レストハウスで一休み

浄土ヶ浜レストハウスで一休み グリーンピア三陸みやこホテル

グリーンピア三陸みやこホテル 日出と共にホテル周辺が明るくなった

日出と共にホテル周辺が明るくなった ホテル出発

ホテル出発 ホテルを出てすぐの場所に、津波で家を無くした人に仮設住宅が並んでいた。

ホテルを出てすぐの場所に、津波で家を無くした人に仮設住宅が並んでいた。 護岸工事は今も続いている。

護岸工事は今も続いている。 三陸の街

三陸の街 まばらな家々に対して広い道路や堤防や橋がドンドン建設されている。

まばらな家々に対して広い道路や堤防や橋がドンドン建設されている。 復興状況を観光客にPRするガイド隊の皆様の説明を受ける一行

復興状況を観光客にPRするガイド隊の皆様の説明を受ける一行 山田駅に掲げられていた大時計が津波で落下し、その後この高台にモニュメントとして置かれている。

山田駅に掲げられていた大時計が津波で落下し、その後この高台にモニュメントとして置かれている。 高台にある大震災と津波の犠牲者の鎮魂の鐘

高台にある大震災と津波の犠牲者の鎮魂の鐘 この津波の写真を見ると、テレビで放映されていた津波の様子がよみがえる。

この津波の写真を見ると、テレビで放映されていた津波の様子がよみがえる。 水門の工事が続く

水門の工事が続く 巨大な橋脚

巨大な橋脚 東北の自然豊かな風景を津波の復興事業をうたい文句に、巨大な投資を続けコンクリートで固めてしまっている。

東北の自然豊かな風景を津波の復興事業をうたい文句に、巨大な投資を続けコンクリートで固めてしまっている。 ここも同様な復興支援事業が進められている。

ここも同様な復興支援事業が進められている。 こういう田園風景は今後何時まで見られるのだろうか?

こういう田園風景は今後何時まで見られるのだろうか?

夏の甲子園を沸かせた秋田金足農業高校。広々とした田んぼの中にある。

夏の甲子園を沸かせた秋田金足農業高校。広々とした田んぼの中にある。