2017年8月16日(水)

勝ち組と負け組の差は何か?

立秋が過ぎ、京都五山の送り火が今日の夜に行われます。この行事が過ぎると、次第に秋の気配を感じます。

そういえば、セミの鳴き声も変わり、ガイガイやかましく鳴いていたクマゼミから、ミンミンゼミに代わり、ツクツクボウシに代わって鳴き声が聞こえます。

話は変わりますが、ネットの記事を見ますと、同じ業種・業態でも『勝ち組と負け組』がはっきり明暗が分かれる時代になりました。 話は変わりますが、ネットの記事を見ますと、同じ業種・業態でも『勝ち組と負け組』がはっきり明暗が分かれる時代になりました。

今までは、勝つ企業もあれば、あまりうまく行っていない企業もあり、勝ち負けはあっても、横並びに連なったような勝負でしたが、最近は二極分化してきたように感じます。

その一例が、家具業界です。

以前は、IDC(International Design Center)大塚家具が大手家具店として全国に店を展開し、大阪では南港のATCに西日本最大の家具展示ショールームを設けて販売をしていましたが、大塚社長父・娘の諍い(いさかい)で、社長の座を奪い合い、二転三転し、父と娘の経営権を巡る争になりました。その結果、現在は娘さんが社長をしていますが、年間60億円(2017年度)の赤字を計上しています。

お客様を会員カードで囲い込み、高級家具を中心に品揃えし、お客様に寄り添い、丁寧に商品説明して販売するという父の商売の仕方から、比較的安価な家具を増やして量販しようとする娘さんの考え方の違いで、会社の方針が左右し、その結果が赤字経営から脱却できずもがいているようです。

もし、大型家具店としてIDC大塚家具が1社だけであれば、こういう状況にならなかったはずです。

成熟産業と言われる家具業界の厳しい競争のもとで明暗が分かれてきました。

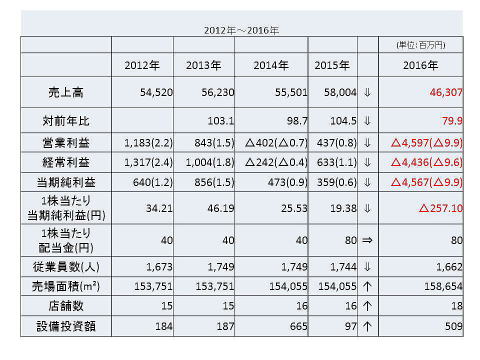

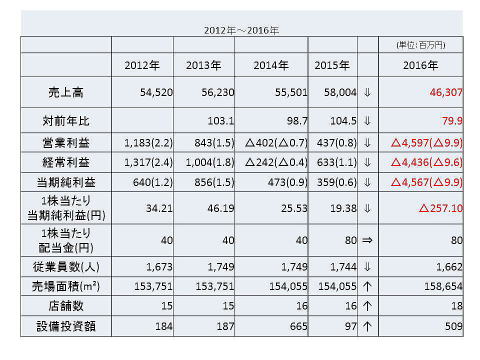

2016年度は46億円、2017年度は63億円と2年連続大きな赤字に陥っています。

下の表は、IDC大塚家具の2012年から2016年の決算報告書です。

課題は、他社(IKEA、ニトリなど)が大きく販売を伸ばす中で、大塚家具は、2016年(2017年も)は前年比で売上を20%も落としていることです。売上減による赤字転落です。 課題は、他社(IKEA、ニトリなど)が大きく販売を伸ばす中で、大塚家具は、2016年(2017年も)は前年比で売上を20%も落としていることです。売上減による赤字転落です。

IDC大塚家具は今後、いかに売り上げを伸ばすかが最大の経営課題です。

一般家庭に家具は普及し以前のように戸建住宅が伸びずマンションが増えています。マンションは、備え付け収納庫や収納部屋が多く、収納家具は棚や箱のような簡単なものが多くなり、高級家具の売れ行きは期待できません。

住まいの形態からも見ても家具市場は逆風が吹いています。

一方、最近、大手家具で目立つ存在は、イケアとニトリです。

イケア(IKEA)は北欧スウェーデンが発祥で、ヨーロッパ、北米、アジアなどに進出し世界最大の家具量販店に成長を遂げ、低価格、デザイン、アフターサービス等が良いことで顧客のニーズをつかみ、大規模店舗を郊外に展開して急成長しました。

2011年は250億€(ユーロ)日本円で約3兆円の売り上げです。規模が大きい会社ですが株式は非上場です。

ニトリは『お値段以上、ニトリ』をキャッチコピーにテレビやチラシ等で宣伝し、通販を積極的に展開して大きく伸びてきました。売上目標は高く掲げており、2017年は500店舗;5500億円、2022年は1000店舗;1兆円、2032年は3000店舗;3兆円を目指しているそうです。

経営方針は、『住まいの豊かさを世界の人々に提供する』となっています。

ニトリは似鳥社長が創業し、現在は白井氏が二代目の社長になっています。

このニトリを見ていると、以前、ユニクロが急成長した姿を思い出します。

衣料品は既に成熟市場になり、スーパで安売り競争し、百貨店も価格を下げて対抗してきました。そういう市場に参入し、あっという間に全国制覇し、今や世界の主要都市の一番街の目抜き通りに面した場所に店舗を設けて、ユニクロを安売りのブランドから、一流ブランドに成長させました。

パリのシャンデリデ通りのオペラハウスの近くにパリ・ユニクロ店があるのを見て、びっくりしたことを覚えています。

事業や商売は、他社と同じことを一生懸命やっても競争相手と同じ結果しか得られません。やる以上は何か度肝を抜く何かを仕込んで取り組むことが成功要因です。

そういう意味では、ユニクロもニトリも、共に成熟した衣料と家具と言う分野で、くしくも同じコンセプトで事業を展開した結果、競争相手に圧倒的に勝ったのです。

それは、ニトリが訴えている『お値段以上、ニトリ』というコストパーフォーマンスの高さです。ユニクロも全く同じの商品展開をしました。

成熟市場では、単に安いだけでは他社を圧倒することはできません。『安かろう、悪かろう』では一時は売れてもすぐダメになります。

びっくりするような安さで、かつ、びっくりするような品質・できばえ・商品力をお客様に提供しなければ他社を圧倒できないのです。ユニクロは、『この安さで生地も良く、縫製もしっかり丁寧にしている』という品質を提供したから成功したのです。

これを実現するためには、従来の延長線で考えられないチエを働かせなければ不可能です。他社と同じ土俵の上で相撲を取っても、勝ったり負けたりの繰り返しで、圧倒して勝つことができません。別の土俵の上で、自分流の相撲を演じることです。

『お値段以上、ニトリ』

この宣伝文句に似鳥さんの思いがあらわされているように感じます。

IDC大塚家具と、イケアやニトリを比較してみれば、現在のユーザニーズに対して、うまく対応しているかどうかが勝敗を分けています。

IDC大塚家具は老舗家具店として高級・安心・信用を販売してきましたが、一般大衆ユーザから見ると、商品の新鮮味や魅力や価格が合わないようになっているのが、ユーザ離れの要因でしょう。インターネット販売は各社とも行っています。

何事も事業(商売)はお客様あっての話です。

そのためには、お客様が何を求めているかを鋭い嗅覚(きゅうかく)で感じ取り、それに対する答えを提供できるかどうかにかかっています。

顧客(ユーザ)の収入や給料が増えな現代社会において、モノをどうして売るかは大変難しい仕事です。

でも、こういう時こそ、伸びる会社が出てくるのです。バブル期以前の日本では、そういう勝敗の差がつきにくい環境でしたが、今は勝ち組になれば大きく勝てるし、逆に負け組に入ると、大赤字で会社が潰れるという厳しい生存競争にあるという話でした。

名門家具のIDC大塚家具が奮起して立ち直ることを期待しています。

|

2017年7月12日(水)

企業は環境に適応して、初めて生き延びられる

Panasonic(元、松下電器)の枚方の社員研修所に勤務していた頃、全社のトップマネジメント研修で、盛んに取り上げられていたテーマの一つにGEのジャックウェルチ社長の経営手法があったことを覚えている。その少し前にはIBMのガースナー会長の経営研究が行われていた。ガースナー会長の言葉で忘れられないのは、『IBMは今、大きな経営危機に直面している。私はこのIBMと言うジャンボジェット機を墜落させないで運行し安全に着陸させるのが役目だ!』と言うくだりがあった。

それまでのIBMは大型コンピュータが一世を風靡し、大会社にはコンピュータ室や計算機室と言う特別な部屋があり、そこは完全エアコンが24時間稼働していた。何十年も前の話。世の中が電子計算機時代に入り、IBMは世界のトップランナーとして隆々として栄えわが世の春を謳歌していた。

そこに、パソコンが生まれ、半導体のムーアの法則で、小さなチップに何十万個、何百万個のトランジスタが集積され、さらに集積度が向上するという潮流が生まれた。

この結果、何が起きたのか?

今まで、常識だったIBMの大型コンピュータの世界が急速にサイズダウンし、計算機室から事務所に置かれたパソコンに移行が始まり、あっという間に入れ替わった。

ガースナー会長はこの急激な変化の中で、IBMのかじ取り役を担う立場だった。巨大な企業は世界中に何十万人と言う従業員を抱え、その固定費は膨大な金額に上る。販売が滞る中で、経費だけは確実に出てゆく。巨人IBMは潰れるのかと思う時期があった。しかし、ガースナーはハード(コンピュータ機械の製造販売)から、ソフトウェアに重点を置く施策を打ち出して、次第に実績を上げ、ジャンボジェットと比喩したIBMは墜落を逃れた。

そういう社会構造が大きく急激に変化し入れ替わるような節目は何年かに起きる。

これに類するのが、GE(ゼネラルエレクトリック)の話である。

GEは元々は発明王トーマスエジソンにルーツがある。

冒頭に書いたように、GEと言う巨大なメーカは世界NO.1の販売規模を誇る電気機器製造販売会社であった。重電部門、家電部門、インフラ部門、原発部門、ジェットエンジン等々、高度な技術力を誇り、高い生産性を実現した経営の安定した会社だった。

そのGEの会長に就任したジャック・ウェルチ会長が取った経営手法が、これまたIBMのガースナーと並び称されるものであった。

当時の松下電器の経営は安定状態にあり、家電事業は商品が飽和して買い替え需要が中心の成熟市場になっていた。そこで次なる成長をどう図るのかという課題をベンチマークの対象として盛んに研究したものだ。

その後、松下電器はいろんな不祥事や失策もあり、世に言われる中村改革につながるが、GEは当時、同業の電機メーカでありながら大きく業態を変更してますます大きく事業を拡大していった。

そして、ジャックウェルチは経営の神様、王様となったが、そのGEが今、また大きく舵を切ろうとしている。そのダイナミックな行動は目を見張る。

『さらばウェルチ、GEが進める大転換』

世界最大の重電メーカーである米ゼネラル・エレクトリック(GE)といえば、1990年代末に「20世紀最高のCEO(最高経営責任者)」とまで呼ばれたジャック・ウェルチ氏があまりにも有名だ。しかし今のGEが、ウェルチ時代とは真逆の会社になったことをご存じだろうか。

ウェルチ氏が経営者として尊敬を集めたのは、1981年にGEのCEOに就任してから20年の間に売上高を約5倍に、純利益を約8倍にまで伸ばし、1980年には140億ドルだった株式時価総額を2000年には6010億ドルと43倍にまで引き上げ、株式時価総額で世界1、2位を常に争う企業にまで成長させたからだった。

「脱・製造業」だったウェルチ時代

ウェルチ氏がとった基本戦略は「脱・製造業」だった。GEは1878年に発明王トーマス・エジソンが創業した「エジソン・エレクトリック・ライト・カンパニー」を起源とし、1892年に設立された伝統ある電機メーカーである。

しかしウェルチ氏は家電事業や半導体事業などの製造業ビジネスを相次いで売却する一方で、証券会社やリース会社、消費者金融会社を買収して金融事業を強化すると共に、買収によって米三大テレビ放送局の一つ「NBC」を手に入れて放送事業に参入。非製造業ビジネスが売上高の4割以上を占める「コングロマリット(巨大複合企業)」としての新GEを作り出した。

2001年にウェルチ氏の後を継いだジェフ・イメルト会長兼CEOも、当初はウェルチ路線を継承した。金融事業を拡大すると共に、大手映画会社「ユニバーサル」を買収するなど娯楽ビジネスも強化し、GEが過去最高益を記録した2007年12月期には売上高は

1727億ドル、純利益は222億ドルにも到達するようになった。

GEの屋台骨を支えていたのは金融事業だ。この点は現在のSONYとよく似ている。

顧客がGEの家電製品や産業機器を購入する資金を用立てする販売金融(融資・リース)から始まった金融事業は、1990年代にはクレジットカードなどの消費者金融や不動産金融にも拡大。世界最大の製造業として得ていた高い格付けをテコに短期金融市場でコマーシャル・ペーパー(CP)を発行して資金を調達し顧客に貸し出していた。

金融事業偏重をリーマンショックが直撃

ところがGEの金融事業をリーマンショックが直撃する。2008年9月にリーマン・ブラザーズが破綻して世界的な金融危機が発生すると、短期金融市場の流動性が枯渇し、GEはCPの借り換えに窮する事態にまで追い込まれた。資金繰りの危機は優先株の発行や公募増資などで乗り切ったが、GEには巨額の不良債権が残った。

GEは2015年1~3月期決算で金融事業に関連する特別損失を計上しているが、その額はなんと160億ドルであった。

リーマンショックをきっかけにGEは、ウェルチ路線を大転換させた。イメルトCEOは全社を挙げて、本来の中核事業である産業機器を中心とする製造業に回帰する戦略に突き進んだ。1980年代以降のウェルチ路線が会社を危機に陥れたという反省が背景にあった。

金融事業の各部門は徐々に売却し、2015年4月には「2018年までに金融事業から撤退する」と発表。放送・映画事業は2013年までに、ケーブルテレビ大手の米コムキャストに売却した。

冷蔵庫などの白物家電事業も2016年に、中国の白物家電メーカーであるハイアールに売却している。

その一方で産業機器の分野では巨額の買収を進めた。

2014年4月にはフランスの重電メーカー、アルストムのエネルギー部門を日本円で1兆円を超える97億ユーロもの巨額で買収すると発表。

その後も2015年にガスタービン用ブレードの加工技術を持つ米メテムを買収したほか、2016年5月には韓国斗山建設の排熱回収ボイラー(HRSG)事業を2億5000万ドルで買収。

2016年11月には石油会社向けのサービスを提供する米ベーカー・ヒューズの株式の62.5%を74億ドルで買収して子会社化している。

2016年には、GEの売上高1236億ドルの内の91%を産業機器の売り上げが占めるまでになっている。

製造業回帰と同時に「デジタル化」も推進

GEの製造業回帰は単なる先祖返りではなかった。なぜならGEが金融事業で大もうけし、その後に大火傷をしていた間に、製造業というビジネスそのものが大きく痛んでいたからだ。

「1991年から2010年まで、産業界における生産性向上は年平均で4%のペースだった。しかし今はわずか1%まで低下している。産業界は生産性を加速(ブースト)する何かを求めていた」。GEのイメルトCEOは2016年6月の講演でこのように語っている。

GEが製造業の生産性を加速させるため出した答えが「製造業のデジタル化」だった。

センサーデータによって産業機器の稼働率などを改善する

「インダストリアルインターネット」(一般には『インダストリーIoT(Internet of Things)』と呼ばれる取り組み)が不可欠だと考え、それを実現するソフトウエアプラットフォーム「Predix」を自社で開発した。さらに2016年2月からは、PredixをクラウドのPaaS(Platform

as a Service)として外部に提供し始めている。

GEのこうした取り組みはIT業界を大きく揺らし始めている。

GEは2015年9月に「ソフトウエアなどのデジタル収入を2020年までに150億ドルにまで伸ばす」という方針を発表している。

GEは2017年2月に発表した年次報告書(アニュアルレポート)で、2016年における同社の「デジタル収入」が36億ドルで、前年同期に比べて16%、額にして5億ドル増加したと発表している。

同期の受注額は40億ドルで、前年同期に比べて22%、額にして7億ドル増加した。

この売上高を2020年までに150億ドルに伸ばすという計画だ。

GEは「デジタル収入」のことを「GE社内で開発したソフトウエア(「Predix」など)や、Predixに付随するハードウエア、顧客の『資産パフォーマンス』を改善するためのソフトウエアソリューションの販売額」と定義している。ここで言う資産とは、顧客が購入した産業機器のこと。産業機器の生産性を高めるIoTソリューションをGEが販売するということだ。

米「ソフトウエアマガジン」誌によれば、2016年の時点でソフトウエア売上高が150億ドルを超える企業は、米IBM、米マイクロソフト、米オラクル、欧州アクセンチュア、欧州SAP、米ヒューレット・パッカード・エンタープライズ、米HP、米アップル、インド・タタ・コンサルタンシーの9社で、いずれもIT専門の企業ばかりだ。

つい数年前まで金融事業を柱にしていたGEがIT市場に殴り込みをかけている。

GEがウェルチ時代と真逆になったのは事業構造だけではない。

企業文化も真逆になった。

現在のGEは製造業のデジタル化を目指すためにシリコンバレーのスタートアップの

やり方を徹底的にまねしている。2011年にはシリコンバレーにソフトウエア開発拠点を設け、シリコンバレーのソフトウエア開発者やデータサイエンティストをこれまで2000人近く採用している。

2012年にはシリコンバレーのスタートアップがこぞって実践する製品・サービス開発の方法論「リーンスタートアップ」を全社的に導入した。Predixなどのソフトウエアの開発には「アジャイル開発」や「DevOps」などの方法論を取り入れている。

「デザイン思考」を推進するために、デザイナーの新規採用も進めている。

(参考文献:日経新聞より)

このように、アメリカの老舗電気メーカがたどる経営の変遷を見ると、そのダイナミズムに驚かされる。

以前、松下電器の中村社長は『松下電器の経営理念以外は何を変えても良い』と言い放った。まさに、GEは電気機器製造メーカから金融企業に代わり、今また製造メーカに回帰している。しかしその中身は、以前のように電気機器を製造するのではなく、製造業の効率化を図る製造改革をデジタル技術でサポートしようというビジネスを展開しつつある。

私達の身の回りを見ると、商品が溢れ、商品が有り余るような状態になっている。

これらの商品は安い人件費の国で製造されて輸入しやすい値段で販売される。

これがグローバル時代のモノ作りであり、経済の流れになっているが、では日本は、わが社は何をするのかと問えば、なかなか答えが出てこない。

世界が変わり、環境が変わる中で、各企業はその時代に変化や環境変化に柔軟に対応して初めて生き残れると言える。

世界の巨人であるIBMやGEの例を見ても、彼らが血のにじむ改革をしながら生き残っている姿が見える。今後はディープラーニングによるAI(人工知能)が人間能をある領域で超えることになる。そのAIを上手くどう活用できるかが大きなキーになる可能性を秘めている。 |

2017年6月18日(日)

嘘のような本当の話! これぞ、価格破壊

ドン・キホーテ

50インチ4Kテレビが54,800円で販売開始!

ここまで来たか?という衝撃価格である。

『東芝・ジェネリック REGZA』? 4K対応50インチ液晶TV「LE-5050TS4K-BK」

ジェネリック(医薬品)で、オリジナル開発品の特許が切れた医薬品を他社がまねして製造し承認された医薬品をジェネリックと呼んでいる。ジェネリックはオリジナルより3割から5割安いのが普通である。

健康保険の財政が厳しい中、最近は医療機関(病院や薬局)で、『ジェネリックもありますがどうしましょう?』と聞かれることが増えた。

さて、『東芝・ジェネリック REGZA』は実物を見ていないので、画質や作りやデザインについてはコメントできないが、ドン・キホーテが全国で販売するとなると、粗悪品ではないはず。それなりの性能や品質が保証されているはず。しかも、4Kハイビジョン50インチテレビだから驚く。

記事によると、ディスカウントストア大手ドン・キホーテは、6月15日より同社オリジナルブランドとしては初となる4K対応50インチ液晶テレビ 記事によると、ディスカウントストア大手ドン・キホーテは、6月15日より同社オリジナルブランドとしては初となる4K対応50インチ液晶テレビ

「LE-5050TS4K-BK」を発売すると発表した。

何と、5万4800円(税別)

現在、テレビ50V型の市場価格は、大手家電メーカーで10万円ほど。

安価な海外メーカーでも6万円台となっており、本製品は、同社が掲げる

「市場最安値に挑戦」というキャッチコピーに違わぬ安価な価格設定になっている。

LE-5050TS4K-BKは、同社のプライベートブランド「情熱価格PLUS」で展開される液晶テレビ。

直下型LEDバックライトを搭載し、東芝映像ソリューション製映像回路を搭載している。

内蔵チューナーはデジタル2基(地上デジタル×2、BS/110度CSデジタル×2)で、別途購入したUSB-HDDを組み合せれば番組の録画も行なえる。

入力1はARCに対応しているので、別途AV機器(AVアンプ)を接続すれば、ホームシアターも構築できる。入力3については2.0に対応しているので4K映像の入力はできるが、残念ながらHDR入力には非対応となる。

なお、HDCP2.2に準拠しているので、UHDブルーレイプレーヤーなどと組合せれば、4Kソフト(4K・SDR再生となるが)の再生も楽しめる。

主な仕様、

サイズ;50V型(3840×2160ドット)、アスペクト比が16:9、

定格消費電力が約145W、

待機時消費電力が約0.5W、

年間消費電力量が約241kWh(最大値)、

音声実用最大出力;総合16W(8W×2)、

受信可能放送が地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル(BS/CS×2)。

接続端子は地上デジタル入力端子×1、BS・110度CSデジタル入力端子×1、

HDMI端子×3(HDMI1:1.4、HDMI2:1.3a、HDMI3:2.0)、RCA入力×1、

ヘッドホン/イヤホン出力×1、

光デジタル音声出力×1、

LAN(RJ45、for data broadcasting only)×1、USB×1(録画用)。

何と、一昔前は、1インチ1万円という時代があったが、今やその1/10になった。

テレビの部品は、液晶表示板とシステムLSIという半導体で構成されている。これらの部品は、以前にも書いたがスタンプを押すような製造方法で造れるので、いくらでも同じ品質で同じ性能のものがバンバン造られるようになった。

上記の仕様を見ると、何らケチったり、問題な部分は全くない。家電メーカ製のテレビと変わらない。果たして、映りはどうかな?

|

2017年6月18日(日)

通常国会の閉会と同時に幕引きか?

第193回通常国会は150日間の日程通り6月18日に閉幕した。

森友学園問題や加計学園問題など「言った、言わん、知らぬ存ぜぬ、記憶になり」等うやむやの内に会期が終わった。何とも、後味の悪い状態で、閉幕した。

森友学園と加計学園問題は内容的に違った問題だ。

森友学園問題は、国有財産の土地を何と9割引きで売却したということだが、何故そういう考えられないことが起きたのか? その経緯が全く解明されずに終わろうとしている。その裏に昭恵夫人がどう絡んだのか状況証拠だけしかないので、『忖度』という言葉が流行った。

政治家に物事を頼むことはよくあることで、今に始まったわけではない。

しかし、国のトップが個別の案件にかかわるとなると、大きく信用が失われる。

加計学園の問題は、『特区』が絡んでいる。

『特区』は規制を打ち破る策として、小泉内閣の時に採用されたもので、規制改革の目玉だった。このこと自体は悪いことではない。大いに特区を認めて、日本の将来の発展のためにドンドンやってもらいたい。

特区はその性質上、政権与党の意図が反映されやすい。それは当然だと思う。

しかし、特区の選定に当たっては、自由競争の下で、白日に照らし、公正な立場で決定されて進められなければならない。

お友達だからということで、他を排除するようなことがあっては、特権を利用した事と言われても仕方ない。

だからそうではないという分かるようにしっかり説明すればよいだけのこと。

その重要な『肝』に当たるところを隠し、質問に対して否定するだけだから、何かある!と疑うことになる。

小泉進次郎代議士がテレビのインタビューで語っていたが、「国会終了後も、この問題について引き続き審議し、明白にすべきだ」と言っていた。そのとおりだと思う。

小泉進次郎氏は今の立場で失うものがないから、正直に思い切ったことをズバズバ言っている。

自民党は、国会を閉会にして東京都議選に持ち込んで、この二つの問題から世間の目を早くそらしたいのだろう。そう言われても仕方ない。

不思議なことに、こういう異常な状況でも、安倍政権の支持率が大きく落ちない。それを背景として、安倍さんは嘲笑っているような国会の答弁や態度が見えてきた。

民進党などは馬鹿にされている。その証拠に『民進党はそういうことをしているから支持率が伸びないんです』というような言い方までしている。これは公党である民進党を完全にバカにしている言い方だ。

そこまで、横柄な言い方をするのかと思うと自民党も変わったものだ。

それを許す国民の考え方や良識や価値観が変わって来たのだろう。

韓国などを見ると、大統領や政権党に対する国民の意思表示や行動は実に厳しい。日本は社会の高齢化で、社会のエネルギーが衰えたのだろうか。若者のパワーがさく裂しなくなった。昭和30年代後半から40年代前半にかけて、日米安保闘争の頃は各大学構内に無数の立て看板が並び、連日のデモを繰り返していた。講義を受けようと構内に行っても、机やいすでバリケードを築き教室に入れなかったことを覚えている。

善悪は別として、そういう溢れるパワーが見られなくなったのはさみしい。

こういう穏やかな国に代わった日本だからこそ、政権与党や総理や各大臣は社会に対する正義を持っていないと危ないと思う。

いずれ、良識ある国民のしっぺ返しが来る。自民党内にそろそろそういう反内閣の動きが根映え出していると聞いている。

今からでも遅くないので、ぜひ徹底した疑惑晴らしの場を持っていただきたいものだ。

|

2017年6月15日(木)

何かがおかしい日本の政治と行政!

(一強多弱で狂ったのか?)

国会は昨夜、法案採決を行い、『共謀罪法案』を強行採決しました。

自民・公明両党は今国会の会期中にこれだけは通して、早く会期を終わらせたい!という意図が見え見えです。

『共謀罪法案』の成立を急ぐ理由は、国際テロを防止するという大義名分があるようですが、国連の『テロ防止法案』は『共謀罪法案』と関係なく批准できる。それなら共謀罪法案の成立をそんなに急ぐ理由はないはず。会期を延長して、それこそ、口癖のように国会で使われる『丁寧に、しっかり』審議すればよい。その辺がよく分からない。

もう一つ胡散臭いのが、 「森友学園に国有地を9割も値下げして売却した!」という考えられない事案が起きているが、この顛末が未だにうやむやのままになっている。

さらに今回の加計学園の問題が加わった。

『特区』は、もともとは小泉内閣の構造改革の目玉の一つとして設けられたもので、従来の官庁や業界団体による規制を打破する策として、『特区』を設け、その地域のみ規制緩和を行い先行実施して全国に広げるという規制緩和策の一環だった。

『特区』による規制緩和策は新しい日本を造る上で、従来、なかなかできないことを速く造れるまたは導入出来るようにしようということで始まった政策である。

この主旨はよく理解できる。その裏には、日本の行政は既得権益を死守するガチガチの構造になっているという実態がある。

しかし、その進め方のプロセスにおいて、規制緩和の『特区』に、「総理の知り合いという関係で、特定の大学を造らせる動きを内閣府が進めたのではないか?」というグレーな疑問が投げかけられていることが問題になっている。その首謀者がどうやら官邸のトップにあるという話になって騒いでいる。

政治家に何か頼みごとをすることはよくある話である。議員会館などに陳情するという話はよく聞く。そしてその見返りに政治献金するという相互の関係にある。これは至極当たり前のこと。

今回は『特区』に、安倍総理のお友達の加計氏が理事長をしている加計学園に、文部科学省が今まで新設を認めてこなかった獣医学部を認めたことに騒ぎの元がある。

ネットで見ると、獣医学会の理事は麻生副大臣のお知り合いの方らしい。加計氏とは別人で、獣医学会は獣医師は十分足りているから、新しい獣医学部を有する大学は必要ないという立場をとっている。

『特区』は新しいことに取り組み、規制緩和や既得権を破る策である。その『特区』に獣医学科を新設したいのなら、獣医学会と対立することになる。だから正々堂々と大学の新設を公表し進めればよかった。

その際に、大切なことは国内に公表して公募し、参画したい関係者や団体や大学にに募って、正々堂々と申請受付して、競わせて進めれば何の問題もなかった。

それをはじめから加計学園ありきで進めたことに対し、大きな疑惑を生んでいる。

政治や行政は公正・公明を旨として働かなければならない。

お友達だからとか、お金をもらったからという裏の力が働いて、公正な競争に差し障りがあってはならない。

党名になっているが公明党ですら、自民党に、この問題に対して何の異議を唱えていないのはどういうことか?

前川元文部科学省次官(次官とは各大臣の下の第二の地位)が内部文書の存在を暴露した。加計学園の獣医学科の新設の進め方に官邸の強い圧力を感じたという。

当初、官邸は「怪文書だ!」と否定していたが、現役の複数の官僚がその文書の存在を告白したから、文科省は慌てふためいて認めざるを得なくなった。

前川元次官の発言には、「そういう文書はない」と菅官房長官はきっぱり否定した。

しかし、複数の現役官僚がその文書の存在を認め、公表したので、言い逃れができなくなり、文科大臣は文科省内部の再調査をすると約束した。但し、内部調査である。

(正しい調査や監査は外部の人を入れてやらないと、自分に都合の悪いことは隠し、都合が悪いことは隠ぺいする。)

これは馬鹿げた話だ! 再調査などすることは全く不要。内部文書があることが分かっているのだから、素直に認めて、官邸の圧力があったと認めたほうがよい。

そうすれば、そういうものかとすっきりする。それを官邸は真っ向から否定するので、疑問がさらに増すことになる。

森友学園問題も全く同様の対応の仕方であった。疑問は何も解消していない。

総理が「私は全く関係していない、もし少しでもそういうことがあれば総理も政治家も辞する」ときっぱり言い切っているが、そう聞いても納得がゆくわけではない。それより素直に認めた方がしっくりくる。

『嘘の上塗り』という言葉があるが、今はそういう状態になっている。嘘で固めると、次々とボロが出てくる。挙句の果て信用が無くなる。

今まで、信頼していた人が非は非として認めないなら、信頼を失う。本人は信用を失いたくないから、灰色のものまで「私は白だ」という。

しかし、どう考えても真っ白だと言えない状況に置かれている。ならば「私は黒ではなく灰色だ」というぐらいの度量を示せば納得する人が沢山いるだろう。

誰だってそういうことはあるものだと。

そうしないと、次第に真っ黒のものまで、「白い!」と言いだしかねない。これは恐ろしい流れに通じる。国家権力の乱用、悪用につながる一歩だと思う。

加計学園問題、森友学園問題、その他、さらに表面化するかもしれない諸問題を「自分は真っ白だ」と言えば言うほど、不信感が増大することを知ってほしい。

そもそも、法律とはそういうグレーゾーンを含んで決められている。だから裁判所で検事と弁護士が対立して論議し戦うことになる。誰が見ても、白黒がはっきりするものは戦う必要がない。白は白、黒は黒だ。

昔の自民党の政治家は傲慢な人が多かった。田中角栄がその典型だと思うが、ある「則」を持って対処してきた。だからロッキード問題で角栄は失脚した。

今の安倍政権は一強多弱を前提に、黒いものまで白いと言い、周囲を従わせて強行突破を行おうとしているように見える。

安倍さんはよくやっていると思う。だから内閣支持率を見ると、『他の内閣より良さそうだ』という評価が一番多い。本当に支持しているという訳ではない。

しかし、支持率が高いからと言って、公私を混同しているような振る舞いに見えることは避けてほしい。この種の問題は聞いていると辟易する。

こういう問題に時間を割いて、重要法案審議時間が無くなることは国益に反する。

それを野党の性にするところが間違っている。

「調査する」、さらに「再調査する」という言葉は、拉致問題の話の中でよく使われるどこかの国との言葉だ。利害関係者が調査しても、意味がない。外部調査者が参加して調査すべきだ。

品質管理や経営品質などの関連で、ISO(世界規格協会)という機関があり、ISO認証取得するためには、認証審査が必要である。審査員は全く利害を共にしない外部審査員が審査にあたる。審査とはそういうもの。

原子力発電所の設置審査や再稼働審査は原子力規制委員会の審査が必要になっている。

従来は原子力エネルギー利用の推進や安全規制は原子力安全保安院が担当してきた。福島原発事故以来、原子力利用の推進は経済産業省管轄、原子力安全規制は環境省の下部に原子力規制委員会を設けて、推進と規制の立場を分離することになった。これで規制が推進する立場から独立して判断できるようになった。

内部調査も同様に、文科省内部で同じ職場の人間同士が調査することにどういう意義があるのか? 職場に都合が悪いことはいかに隠そうかと考えるだけだ。

そういう分かりきっていることをなんで調査する、さらに再調査する必要があるのか?

馬鹿げた事だと思う。

知恵の塊の文部科学省や文科大臣はもっと理性的な行動をしてほしい。

|

2017年6月6日(火)

朝日新聞『波聞風問』を読んで

今日の朝日新聞、朝刊の『波聞・風問』はタイトルが『財政の危機 ポピュリズム 誰が止めるか』となっている。

読み進めると、以前、読んだ藤巻健史著の『国家は破綻する』や、滝田洋一著の『世界経済まさかの時代』等と同様な内容が書かれている。

朝日新聞の波聞・風問を紹介すると、以下のとおり。

安倍一強に物申す空気が著しく欠ける最近の自民党で、「反アベノミクス」の勉強会ができると聞いて取材にいった。代表発起人は野田毅・前党税制調査会長、事務局長が村上誠一郎・元行革担当相。二人とも党内きっての経済通だ。

野田氏と言えば消費税の軽減税率をめぐって安倍総理と対立し、税制調査会長を更迭された過去をもつ。消費増税の先送り解散のときには、「大義名分のない選挙」と批判して首相の不興をかった。

初会合に出席した国会議員は60人。様子見で顔を出しただけの議員も少なくなかった。とはいえ官邸からにらまれかねない会合にしてはよく集まったほうだろう。財政の将来を懸念する政治家が増えているのかもしれない。野田氏は「財政破綻の足音が聞こえている」と危機を訴えた。

それでもどこか奥歯にものが挟まった印象が残った。出席者たちがアベノミクスを名指しして批判することを慎重に避けたためか。

安倍政権と日本銀行による放漫な経済運営が日本の財政を急速に危うくしている。その危機意識は確かに広がっている。なのに止めようとする力がどこからも働かない。かつてなら何かのストッパーが働いたのではないか。

自民党税調にはうるさ型のベテラン議員たちが居たし、財政官僚たちが健全財政を掲げて食い下がった。日本銀行は政権からの圧力で結果的に金融緩和を飲まされたことはあったが、常に金融政策の担い手としての自負をもち、時に抵抗を試みた歴史がある。

柳沢伯夫・元党税調会長は「国家運営をやってゆくにはいろんな踊り手がいる。

(首相・自民党総裁が)そこを分かって踊らせることが必要だ。かつての自民党はそういう政党だった」と話す。

柳沢氏自身も、過日亡くなった与謝野馨氏とともに、消費増税の実現のため息長く党内を説得する「おどり」を踊り続けた政治家だった。

ワンマン宰相と言われた吉田茂もそう考えたらしい。回想録で旧大蔵省(現財務省)をやかましくて厄介な役所だとしつつも、それが機能しなくなったら国家財政は破綻すると言い 「為政者たるものは、かかる機関が厳としてその権威を保持するよう仕向けるべきである」と断じた。

ポピュリズム(大衆迎合)に流されやすい政治を正常に保ってゆく国家運営の知恵だったのだろう。

今はその装置を首相自ら壊している。増税延期に反対する党幹部を干し、官邸人事で官僚を震え上がらせて異論を封じ、日銀の総裁や審議委員からアベノミクスに忠誠を誓わぬものを排除する。

順調な時はその方が力強い政権に見える。だが国家運営でどうしても不人気政策を取らざるを得ないこともある。そのときストッパーなき権力者が、ずべての批判を引き受け、嫌われ役に徹することなどできるのだろうか。

となっている。

日本の国家財政の破綻が迫っているという警鐘本は、本屋に行けばたくさん積み上がっているほど出回っている。特に、冒頭の藤巻健史氏の『国家は破綻する』(日本は例外にならない)では、分かり易く経済破綻への道を着実に歩んでいる日本の姿を克明に記述している。

日銀が異次元の金融緩和策をとってから久しい。しかし一向に経済は上向いていない。安倍総理は雇用統計で失業率が過去最低になったことを、経済が動き出した結果だ、アベノミクスの大成果だと吹聴している。

雇用率という指標には計算上のマジックがあり、分母になる数字が「働きたい人の数」となっている。高齢化社会で働く人が減り、若い人の田舎離れが進めば、雇用数(分子)が増えなくても、計算上は雇用率はあがり、雇用率が下がる。雇用が増えていない証拠に、大都市より地方で雇用率が上がっている。これがその証拠だ。

物事は実態をよく見なければ、見まちがう。

役所の指標を管理する人は、全国の実態を見て正しい指標を出すことが大切だ。

一方で、これだけ日銀が紙幣を印刷して市中にばらまいているのだから、少しぐらい景気は良くなって当たり前だ。お金漬け状態になっている。その割に銀行は企業に対する投資を渋り、特に中小企業に厳しく貸し出しを規制している。だから中小企業は資金繰りに苦労している。では、大銀行はどうしているのかというと、海外に投資して利益を上げているところが多い。

日銀の黒田総裁は物価上昇目標2%を掲げているが、その達成がいまだに実現していない。相変わらずデフレ基調が続いている。

ならばもっと、カネ漬けにしようと、ゼロ金利からさらにマイナス金利まで導入した。

銀行に金を預けたら利子をもらえるのではなく、逆に銀行が日銀に利子を支払ういう話だが、我々国民は銀行の預金に対してマイナス金利だから利子を支払わされることはない。しかし、ほとんど利子が付かないが・・・。

マイナス金利とは、市中銀行が日本銀行に金を預けると、市中銀行は日銀から利子を取られるということ。だから市中銀行は日銀にお金を預ける量を減らし、他に回す。他とは市中の投資先や海外投資を増やすことになる。

ここで大切なことは、政府の歳入と歳出が大きくバランスを欠いていることだ。

歳入に対して歳出が非常に大きい。

2018年の国家予算を見ると一般会計予算(歳出)は96.7兆円、約100兆円だ。

その内、国債の利払い、地方交付税、社会保障関係費の合計が70%、約70兆円に上る。

歳入の税収入は59兆円しかない。歳出の60%しかないのである。

家計なら、毎月20万円の出費があるのに、給料が12万円しかないという状態。

不足分は国債を発行して賄い、見かけのつじつまを合わせている。

政府が国債を発行して誰が買うのか?

ほとんどは(市中)銀行が買い、それを日銀が銀行から買いとることになる。日銀は大量の国債を引き受け、その代りとして日銀券である紙幣を印刷する。この循環が回っている間は、政府は安い金利でお金の調達ができるので、国民や企業に口当たりのいい政策をどんどん実行し続ける。これが今の状態だ。借金はドンドン積み上がってゆくが・・。

この場合、国債の金利が何かのきっかけで上がると、日銀の返済額が急上昇して、それをカバーするために、さらに借金が積み上がる。この悪循環に入る時が日本の国家財政の破綻が来る時。

こうならないために、日銀は現状の金利政策を改め、少しずつ金利を上げてゆかなければならない。しかし金利を上げると、市中銀行は日銀に対する預金を増やし、市中の現金流通量が減る。そうなれば貨幣価値が上昇し、デフレがさらに進む。

非常に難しい経済のかじ取りが必要になるが、マイナス金利地獄に足を踏み込んだ日銀は、個々から脱出できる見通しはない。よくいわれる「出口戦略」が見えない。

その証拠に黒田総裁は今なお、今後の金利政策を発表できないでいる。その内に紙幣が紙切れ同様になる時が来る。これが国家財政の破綻、国家の破綻というシナリオだ。

同志社大学大学院教授の浜矩子教授は、以前からアベノミクスに対して、もっとも痛烈な批判を展開している経済学者の一人だ。先生は『アホノミクス』という造語で『アベノミクス』の批判を展開している。

日銀が国債を買い続けている間は、国民の借金が膨脹して行き、日本国家経済という風船はいずれ破裂する。その時期がいつ来るかは分からないが、世界中で一番風船が膨れた国は日本であることは間違いがない。

日本人の預貯金総額は612兆円、国の借金は既に1000兆円を超す、(内)国債発行が約800兆円、この国債がますます増加しているのが現状。

個人の家計ではこういう借金漬けは考えられない。

お金が足りないから借りようとしても、誰も貸してくれない。

国の場合は国債を発行して、日銀に買ってもらい、現金を手にすることができる。

国債は利息が付くので、発行すれば、後々利払い責任が発生する。現在は今まで発行した国債の利払いで四苦八苦している。利払いをしながら国債の発行そのものを減らしてゆかなければならない。

それが何を意味するのか?

国は、または政府、または地方自治体が、従来の既得権者に今までと同様な枠組みで予算配分し続ければ、新しいことが加わりさらに多額の金が必要になる。

このことは当たり前のことだ。

だから、一度、ゼロリセットして、何にどれだけお金をかけるのかを見直さなけらばならない。その際、入るお金(歳入;税金)は決まっているのだから、その額に見合うような財政計画を立てることだ。誰がどう言おうが、この原則は本質の事であり、神業はない。

①『既得権益者をゼロリセットする。その上で必要なところに金をかける』

②『何は日本の発展に寄与するのか、付加価値を生むのは何かを考えて、そこに投 資する』

③『無駄使いを戒め、浪費を止める』

その他いろいろな方策があると思うが、一番重要なのは『既得権益』に群がる団体や活動を一度、リセットすることにつきる。

これをしないで、財政再建は見えてこないのではないか?

そして、本当の国民のための政治は、一部の人の忖度(そんたく)や仲良しクラブの人に便宜を図るのではなく、国家国民のために正々堂々と、国民が嫌がることも訴え、取り組んでゆくそういう姿にならなければならない。

一強多弱と言われるような、強弱の問題ではなく、国家国民のための政治をやってもらいたいものだ。そういう本当の政治家や政党が生まれることを祈っている。

|

2017年5月27日

「儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇」を読んで

ケント・ギルバート著

講談社+α新書

本体840円+税

ケント・ギルバート氏の直近(2017年2月)の著書で、既に20万部を突破しベストセラーになっている文庫本。タイトルが「儒教に支配された・・・」となっている。

今まで自分が理解していた「儒教」からすると、このタイトルの表現に違和感を感じた。

儒教は孔子の教えであり、その後、孟子・・・の弟子たちがまとめた人生訓や考え方で、キリスト教や、イスラム教や、仏教などの宗教とは一線を画した行動規範のような教えだと思っていた。孔子の教えを弟子たちがまとめたものが「論語」である。

『子曰く、・・・』で始まる「論語」は日本でも昔から有名であり、武士の子息が幼い頃から素読(すよみ;声に出し読むこと)し、覚える教科書の様なものだと理解していた。

本書によると、中国や韓国(朝鮮)は国の成り立ちから独特の国民性、気質を育み、日本と同じ東アジア圏に位置し同じ黄色人種であるが中国人や朝鮮人は実は彼らの考え方や行動は日本人のそれと大きなかけ離れていることを示唆している。

その背景や理由を詳しく述べている。この本によると、中国や韓国が最近、政治的、社会的な行動に於いてエスカレートしている。その根底にある考え方がよく分かる。

一言で言えば、中国人は秦の始皇帝の時代から漢、春秋戦国時代、宋、清と歴代の皇帝は先の皇帝を否定し、根絶やしにして自分の権力を奮ってきた。その権力の裏付けとなる行動規範として、儒教などが、時の皇帝に都合のいいように使われてきた。

そのため、本来の儒教の精神がゆがんで伝わって現在に至っている。

韓国の場合は。歴代の王は中国の属国として独立しているが、中国から見れば領地の一つという見方で、歴史を刻んできた。

韓国も中国と同様に、儒教や、儒教の一派の朱子学を上手く政治利用してきた。

長幼の序、家長制度など厳格に守ることで、社会の秩序維持を行ってきた。

一方で、皇帝や王が代わると、今までの体制が徹底して否定されてきた。そういう歴史を繰り返すことで、国民の遺伝子として自分の都合のいいように儒教や朱子学を使って乗り切ってきた。

自分に都合がいい行為や考え方は、公正な社会の関係において違和感を生じる。

しかし、中韓は自分の都合が最優先することを体に染み込ませて歴史を経てきたため、彼らの考え方や行動は理解しにくい。簡単に言うなら「自己中」だと言える。他者に負けることを嫌い、自分が中心で、自分は優れているという考えを遺伝的に強く持智続けている。インターネットの普及で、次第にその様相は変わりつつあるが、子供の頃の教育がまだまだ、自国中心的な教えになっているので、世界の常識的な考え方になるには時間がかかるだろう。

中国国営テレビに出てくる若い男女の報道官の態度やしゃべり方から受ける印象はNHKや民放テレビのニュースや、内閣官房長官の定時記者会見の発表の姿とは大きく違う。何か肩に力が入り、偉ぶって、上から目線でモノを言っている、そんな気配が伝わってくる。

北朝鮮テレビの年増の女性アナウンサー?の一段と高圧的で、自国の主張を通そうとするしゃべり口調は論外として、中国の報道官もそれに似たような印象を受ける。

しかし、最近の中国のテレビに出る報道官の服装は、以前の人民服姿から普通のスーツに代わってきたので、ずいぶん変わって来たことも事実だ。

でも、そのメッセージから伝わってくる高飛車的な発言は違和感がある。

それはなぜだろうか?

多分、『自分たちの行動や主張は100%正しく、それ以外は全て間違っている』という前提でモノを言うからだと思う。

尖閣諸島や南沙諸島の領土問題にしても、「中国古来の領土だ!」と決めつけて、日本やフィリピンなど「今まで領有してきた国の主張は認めない」という立場で言動を行っている。国際法的に見れば、おかしな誤ったことであっても、自国に都合のいいように曲解して、堂々と自説を述べる。

我々日本人から見れば、それが異様に映る。韓国の慰安婦問題も、日本が過去に何回も謝罪の礼を尽し、最近、日韓合意の基に、元慰安婦の方に慰謝料として10億円を支払い済みになっている。その基金が元慰安婦(本当にそうであればの話)の方に慰謝料として手に渡ったのかどうか分からないが、・・・。

彼らはその日韓合意を反故にして、この問題は収まるどころか、慰安婦の像は次々と鋳造され世界中に設置されて、日韓併合による日本の統治時代の悪行として位置づけている。

一方で、ベトナム戦争時代に韓国はアメリカ軍と共同して戦った。その際にベトナムで軍の慰安婦としてベトナム人女性を多数犯したと言われている。

自分たちが犯した罪は棚に上げて、何十年も前の出来事をいつまでも言いふらしている。その内容が事実であれば、十分な対応をして解決すべきであるが、彼らは言い続けることに意義があるようで、決着を望んでいるように思えない。

そういう不益なことを続けて何のメリットがあるのだろうかと不思議な気がする。その行動は日本人には理解できない。しかし、彼らが慰安婦像を建てることで対日感情を露わにし、それにより自分たちの受けた被害や、行動の正当性を訴えるのである。

同じことが南京虐殺を訴え続ける中国にも言える共通的な話である。以下少し詳しく南京大虐殺について、当時の客観的な姿を紹介しますので、ご参考まで。

以前、中国を旅行した際に、南京市に立ち寄り、『南京大虐殺記念館』という展示館を見学しました。そこに旧日本兵が行ったという大虐殺を表現した人形などの展示物が沢山並んでいました。

この記念館は日本の資金で建てられたと聞きました。中国は人口が多い国ですが、30万人も殺害することは考えられないという実感を持ちました。

当時南京の人口は多く見て20万人以下だった言うことです。それを30万人と吹聴しているのです。

下記の文章は、ネット上で解説されている南京虐殺はねつ造だったという記事です。

1937年12月、日本軍は支那事変を終結させるため南京へ侵攻。12月13日に南京を占領しました。いわゆる「南京大虐殺」とは、その占領から約6週間の間に数十万人単位の人間(市民や捕虜)が日本軍によって南京で虐殺されたとする説です。

中国共産党が公式に述べてきた殺害者数は30万人。中国にある南京大虐殺記念館の外壁に大きな文字で「300,000」の数が犠牲者数として掲げられており、中国の子どもたちは、反日感情を植え付けられるために毎年そこへ行かされています。

この「南京大虐殺」は、日本でも戦後、共産党員や共産主義親派などを中心に広められ、その後多くの人々を巻き込み、教科書にまで書かれ日本人の「自虐史観」の根底に置かれてきました。

しかし今日では、このような30万人もの日本軍による大規模の虐殺は実際にはなかったことが多くの証拠によって明らかになっています。

日本兵たちによるある程度の犯罪はありました。しかし、それはどこの国の軍隊にもある程度のものであり、むしろ南京での日本軍の活動をみると、非常に人道的なものの方が多く目につきます。

南京市民に歓迎される旧日本兵たち

南京戦の最中、南京市内にいた民間人は全員、南京市内に設けられた「安全区」に集められていました。日本軍はそこを攻撃しなかったので、安全区の民間人らは誰一人も死にませんでした。

日本軍による南京占領が間近に迫ると、中国兵の多くは軍服を脱ぎ捨て中国人市民を殺して服を奪い、民間人に化けて南京の安全区に逃げ込みました。安全区に逃げ込んだ中国兵の中には、武器を隠し持ち市街戦を準備する者、また安全区内で強姦や略奪、殺人などを行ない、それを日本兵のしわざに見せかけたり、被害者を脅迫して「日本兵が犯人」と言わせる反日工作の者たちもいました。

日本軍は彼らを見つけ出すと、彼らの内、特に反抗的な不法戦闘員数千名を処刑しました。国際法では、こうした不法戦闘員は「捕虜」としての扱いを受けることができず、処刑されても致し方ないとされているからです。こうした不法戦闘員の処刑が、誤って「捕虜の虐殺」と伝えられた面もあります。

しかし日本軍は、一方で、市民や捕虜に対し、多くの人道的援助活動を行なっています。その結果、日本軍占領下で飢えのために死ぬ南京市民は一人もいなかったのです。また日本軍の活動に感激して、その後、汪兆銘の親日政府軍に入った中国人捕虜たちも多くいました。

南京において非人道行為を行なったのは、むしろ中国兵たちでした。軍服を脱ぎ捨てて民間人の中にまぎれこんだ中国兵たちは、裸でまぎれこむわけにはいきませんから、民間人の服を奪うために民間人を殺しました。そうしたことをSPというアメリカ副領事、その他の人々が目撃しています。虐殺を行なったのは日本軍ではなく中国兵だったのです。

南京市の人口は、日本軍の南京への攻撃開始前に約20万人でした。20万人しかいない所で、どうやって30万人を殺せるでしょう。しかも日本軍の南京占領後、南京市民の多くは平和が回復した南京に戻ってきて、1ヶ月後に人口は約25万人に増えているのです。もし「虐殺」があったのなら、人々が戻ってきたりするでしょうか。

日本軍の南京への攻撃開始の約1週間前の1937年11月28日に、警察庁長官・王固磐は、南京で開かれた記者会見において、「ここ南京には今なお20万人が住んでいる」と発表しています。その後、日本軍は12月13日に南京を占領しました。それから5日後、12月18日には、南京国際委員会(南京の住民が集まっていた安全区を管轄する委員会)が人口「20万人」と発表しています。また12月21日には、南京外国人会が「南京の20万市民」に言及、さらに南京陥落から1ヶ月後の1月14日には、国際委員会が人口「25万人」に増えたと公表しているのです。

住民が戻ってきました。上智大学の渡部昇一教授によると、南京陥落から1ヶ月後に日本軍が約「25万人」の住民に食糧を配ったとの記録も残っています。

また占領後、日本軍は、民間人に化けた中国兵と本当の民間人を区別するため、ひとりひとり面接をしたうえで、民間人と認められた人々に「良民証」を発行しています(1937年12月から1938年1月)。60歳以上の老人と10歳以下の子どもは兵士ではないでしょうから、その間の年齢の人々に良民証を発行し、その発行数16万人に達しました。南京国際委員会のメンバーとして南京にいたルイス・スマイス教授は、南京の日本大使館の外交官補・福田篤泰氏に宛てた手紙の中で、「この数によれば南京の人口は25万~27万人程度だろう」と書いています。このように南京占領後、南京の人口は増えているのです。

南京が日本軍によって陥落したとき、日本軍兵士たちとともに、多くの新聞記者やカメラマンが共に南京市内に入りました。その総勢は100人以上。また日本人記者たちだけでなく、ロイターやAPなど、欧米の記者たちもいました。しかし、その中の誰一人として「30万人の大虐殺」を報じていません。

アメリカのパラマウント・ニュースも、南京占領の記録映画をつくっていますが、その中に「30万人大虐殺」は報じられていません。また当時、中国で「ノース・チャイナ・デイリー・ニュース」というイギリス系の英字新聞が発行されていましたが、たとえば1937年12月24日(南京陥落の11日後)の紙面をみると、日本軍が南京市民に食糧などを配って市民が喜んでいる光景が、写真入りで報道されています。これが一体「大虐殺」のあったという都市の光景でしょうか。

お菓子や食料を配る日本人兵士

また南京で実際にどのようなことがあったか、日本の当時の新聞を閲覧してみても、よくわかります。そこには、日本兵が武器も携帯せずに南京市民から買い物をする姿、南京市民と歓談する光景、日の丸の腕章をつけて微笑む南京市民の姿などが、写真入りで解説されています。また、平和回復を知って南京に戻ってくる住民、中国の負傷兵を手当する日本の衛生兵たち、再び農地を耕し始めた農民たち、そのほか多くの写真が記事と共に掲載されています。

それは平和が戻り、再び以前の生活を取り戻し始めた南京市民と、日本兵たちの心と心の交流の姿なのです。当時、報道は「検閲」の下に置かれていたとはいっても、これらは到底「大虐殺」があったという都市の光景ではありません。

中国国民党の総統・蒋介石は、もともと南京にいた人です。しかし彼は、日本軍が攻めてきたことを知ると、南京の防衛はさっさと部下にまかせて南京を出てしまいました。その後、終戦に至るまで、蒋介石は中国人民向けに何百回ものラジオ演説を行なっています。ところが、その中で彼はただの一度も、「南京で大虐殺があった」等のことは言っていません。もし大虐殺があったのなら、これは非常に不自然なことです。蒋介石の認識の中にも「南京大虐殺」はなかったのです。 |

この中韓両国に共通する行動を見ていると、本当の隣人として仲良くやってゆけるのか?という疑問を感じます。

日清、日露戦争や、第一次世界大戦や、太平洋戦争を通じ、過去に日本が隣国に迷惑をかけたことは事実です。そしていろんな出来事がありました。それにはそれなりの背景があり、理由があったのです。必ずしも一方的に日本が悪いことをしたという訳ではありませんが、当時は世界の流れとしてそういう時代にあったということでしょう。

先日、台湾旅行をしましたが、台湾は太平洋戦争が終結するまで日本に統合されていました。その間、日本は台湾から搾取するだけではなく、現地にいろんな良いことを行っています。詳しくは旅行のページの台湾編をご覧頂きたいのですが、水力発電所の建設、電力事業、道路建設、コメの品種改良、上下水道などインフラ整備、その他、現地のためにいろんなことをおこないました。水力発電所の近くまで行きましたが、深い山で道路がなく、岩を削って人が通れる崖に道をつけ、物資を運び建設を行いました。台湾人はその時の日本人の働きに対し、そのおかげで今、台湾が工業国として発展できたという感謝の気持ちを持ち続けています。今なお、台湾には親日家が多いのです。その証拠として、東日本大震災の際には、世界中で一番早く多額の見舞金を届けてくれました。

これは、1999年9月21日に、台湾中部で発生したM7.6の大地震の際に日本から見舞金を送ったお返しの意味もあったようですが、今回、台湾から頂いた見舞金は政府からのお金ではなく、民間から自主的な募金として集めて送ってくれたそうです。

台湾は日本と共通の考え方や思考する国際感覚に通じる国です。残念ながら、現在は正式な国家として認められていません。

日本は台湾だけではなく、占領時に他のアジアの国々に対しても、いろいろと現地のために道路や事業やインフラ整備を行いました。これは中国や韓国に対しても同様です。

しかし、中韓は台湾と違い自分たちの受けた戦争の被害をいつまでも根に持ち、すっきりと解決しようとしません。彼らは恨みが消えないのです。子々孫々持ち続けることに意義を感じるのです。特に最近、中国や韓国の行動が目に余ると感じ、そういう思いがしていた矢先に、本書が目に留まったので、早速読んで見ました。

ケントギルバート氏自身の言葉として(裏表紙に)次のように書かれています。

私自身は、来日後いろいろな思いから調べてみて、日本と中国・韓国には大きな隔たりがあることが分かってきました。事実、最近の研究では、DNAを解析してみたところ、日本人、中国人、韓国人のDNAには大きな違いがあることが判明したそうです。

ただし、日本と中国・韓国の決定的な違いは、先天的なDNAの問題よりも、後天的要素である歴史的、文化的な背景にあると思います。物事に対する考え方や捉え方が、日本人と中国人、そして韓国人とでは根本から正反対と言っていいほど違います。

そして、その違いの根源が「儒教」にあると私は考えています。

最近の外交問題を見ても、「特亜三国」の非常識ぶりは際立っていますが、その源泉は儒教に由来するというのが本書の主張です。

儒教の呪いに支配されたままなのが、「特亜三国」つまり、中国、韓国、北朝鮮なのです。彼らの非常識ぶりに、日本がどう対処すればいいのか、儒教思想の本質を理解することなく、日本の常識に基づいた日本人的な対応を続ければ、今までと同じように必ず裏目に出ます。

儒教国家に対応するには、ちゃんとした「作法」があるのです。それを本書で明らかにします。

確かに、そう言われれば、分かるような気がしてきましたので、一気に本書を読み進めました。

目次の紹介

はじめに DNA以上に精神的に大きく異なる日本と中韓

序章 「儒教の呪い」とは何か

第1章 沖縄も東南アジアも樺太も中国領?

第2章 キリストも孔子も韓国人?

第3章 中国・韓国の自己主張主義の裏側

第4章 日本は儒教国家ではない

第5章 儒教の陰謀は現在進行中!

あとがき

そもそも儒教とは、孔子が説いた教えで、孔子は紀元前552年に生まれ、474年に亡くなったと言われています。その後、弟子の孟子を筆頭にして孔子の思想を継承し、儒教として中国大陸に広めたということになっています。

紀元前221年に、中国最初の統一王朝として、「秦」が成立します。それ以前は、「殷」、「周」という王朝がありましたが、歴史的に全土を統一したのは秦の始皇帝です。

始皇帝は儒教を禁止し、有名な「焚書坑儒」が行われ、儒教の書物は燃やされ儒学者460名余りが生き埋めにされました。始皇帝は道教を政治に取り入れました。

道教は儒教に対し簡素な教えで、華美さがなく始皇帝に好まれたようです。

秦の始皇帝が亡くなると、漢を建国した劉邦に亡ぼされます。漢王朝が数世代続くうちに、道教より敬礼威儀を主張する儒教へ傾倒してゆきます。こうして漢の末期には王莽(おうもう)により儒教は政治に利用されました。

孔子が説いた儒教が「偽善を飾る」ためのものだったのか、時代が変わることでその姿が変わったのか、今は分かりません。

その後、南北朝時代の北朝の第3代皇帝の武帝が574年に「三教」と呼ばれる儒教、道教、仏教の中から儒教を国教として選び、儒教は完全に復活しました。

このように、秦の始皇帝が今から2200年以上も昔に儒教思想に問題があると見ぬいて信仰を禁止し、その後復活を遂げ現代の中国人の思想にまで強い影響を与え続けている事実は驚くべきことです。

では、儒教思想2500年の「呪い」とはなんでしょう?

ここで、一部、本書を抜粋させて頂きご紹介いたします。

「論語」の一説に

〈葉公語孔子曰、吾黨有直躬者、其父攘羊、而子證之、孔子曰、吾黨之直者異於是、父為子隠、子為父隠、直在其中矣>

書き下ろし文

葉公(しょうこう)、孔子に語りて曰く、我が党に直躬(ちょくきゅう)なるものあり。その父、羊を盗みて、子これを証せり。孔子曰く、我が党の直きものはこれに異なり。父は子のために隠し、子は父の為に隠す。直きことは其の内にあり。(『論語の講義』諸橋著)

この解釈は、葉という県の長官が、「私の村の直躬という正直者は、父親が羊を盗んだのを知って、子供なのに訴え出ました」と孔子に話しました。すると孔子は、

「私の村での正直とは、父は子のためには罪を隠してかばい、子は父親のために罪を隠してかばうものです。この罪を隠すことの中にこそ、正直の精神があるのです」と諭したということです。

中国では、孔子以前から祖先崇拝の精神が強く伝えられ、その家族愛や信義などを孔子が『論語』にまとめました。この精神が脈々と受け継がれ、中国大陸の十数回におよぶ「易姓革命」や、封建的な伝統文化のすべてを悪として決めつけ破壊しようとした中国共産党の「文化大革命」という逆風の中でも生き残ったのです。

その一方で「仁・義・礼・智・信」と言った道徳心や倫理観は、文化大革命の影響で、最終的には完全に失われてしまいました。

公より家族愛を大切に、上位に置く価値観を突き詰めると、結果的には「公」よりも「私」を重んじる方向に向かいます。それは、「私」や一族の利益のためなら、法律を犯すこともよしとする風潮へと変化します。

今日、中国が世界の中でも、得意な価値観を持ち、国際社会からの孤立を深めているのも、この価値観が大きな要因となっているからです。

つまり、中国は国際法という公のルールを守ることよりも、自国だけの利益を守ることの方が重要だと考えるからです。この事実を知れば、国際社会における中国の不可解な行動の理由が理解できます。

辛亥革命を起こした中国建国の父と称される孫文は、「中国人は握れば指の間から落ちる砂のようなものだ」と言ったそうです。中国社会は個人の内側や家の中に閉じこもったバラバラのつながりのない砂の集まりのようなものだ。そのような社会では、身内愛や血縁を超える開かれた社会道徳や公共心は育ちにくいのです。

中国は中華思想という世界で中国が中心にあり、その周辺国は中国に属するものだという考え方です。これが中国の覇権主義の根本思想につながっています。

先般、「ハワイから西は中国に任せて下さい。その代り、ハワイより東はどうぞご自由に!」とアメリカに伝えたと聞きます。これを平気で言うのが中国という国です。

樺太、日本、沖縄、韓国(朝鮮)、チベット、ウズベキスタンやトルキスタン、モンゴルまですべて中国の領地だという野望をちらつかせています。

こういう妄想を抱いている中国ですから、尖閣列島に漁船を隠れ蓑にした船をよこすのは当たり前です。南沙諸島には人工島まで作り、軍事基地化を図りました。

アメリカはこれを認めず、中国の主張する領海内に艦船を航行させています。

本書で、中国は「自分のものは自分のもの、他人のものも自分のもの」という厚かましさ、猛々しい考え(中華思想)を持っていると紹介されています。

最近の中国を見ていると、そのとおりだと頷けることが多くあります。

朝鮮は歴史的に見ると、常に中国の属国扱いとされてきました。中国から朝鮮を見ると、私は一番、あなたは二番という位置づけです。

韓国(北朝鮮も)は形の上では独立国の体をなしながら、常に中国の大きな体制下で、第二の中華思想を抱きやってきました。

朝鮮(韓国や北朝鮮)は、日本は我々が教えてやった国だと上から目線で何事も進めたいのです。その日本が経済大国になって逆転していることを芳しく思わないのはよく分かります。竹島問題も中国のやり方と同様に考えれば理解できます。

本書では、今の中韓の動きについて、詳しく述べられていますので、興味のある方、疑問を持たれている方は是非一読して下さい。

韓国がなぜしつこく慰安婦問題を持ち出すのか? 中国がなぜ尖閣諸島にしつこく巡視船を送って来るのか?など分からないことは本書を読めば、『ああそうやったのか!』と理解できます。

その上で、『日本はどう対応すべきか』を考えなければ、平和ボケした日本は危なく、脆いと危惧します。

大変読みやすい本ですから、お勧めします。 |

話は変わりますが、ネットの記事を見ますと、同じ業種・業態でも『勝ち組と負け組』がはっきり明暗が分かれる時代になりました。

話は変わりますが、ネットの記事を見ますと、同じ業種・業態でも『勝ち組と負け組』がはっきり明暗が分かれる時代になりました。 課題は、他社(IKEA、ニトリなど)が大きく販売を伸ばす中で、大塚家具は、2016年(2017年も)は前年比で売上を20%も落としていることです。売上減による赤字転落です。

課題は、他社(IKEA、ニトリなど)が大きく販売を伸ばす中で、大塚家具は、2016年(2017年も)は前年比で売上を20%も落としていることです。売上減による赤字転落です。

記事によると、ディスカウントストア大手ドン・キホーテは、6月15日より同社オリジナルブランドとしては初となる4K対応50インチ液晶テレビ

記事によると、ディスカウントストア大手ドン・キホーテは、6月15日より同社オリジナルブランドとしては初となる4K対応50インチ液晶テレビ