| 想い出のまとめ |

| 東北は、前々回は東北内陸部、前回は海岸沿いを日本海側から太平洋側にかけてぐるりと廻った。秋田、青森、岩手、宮城を見て回った。 今回は北関東を廻るというツアーが募集されたので、まだ行ったことがなかった日光東照宮や草津温泉、鬼怒川温泉などを巡ってきた。 今回のコースは、東海道新幹線で東京経由北陸新幹線で行けば、もっと短時間で効率的に回れるところを、金沢、富山、新潟県経由で廻り、新潟県のJR上越妙高駅までちょっとの間、北陸新幹線を使うという行程だった。 行って見て分かったが、使用した観光バスが直江津観光バスだったので、新潟県のJR上越妙高駅で乗降することになったのだろう。バスの運賃の性だと思う。 草津温泉なら北陸新幹線の上田駅や軽井沢駅の方が距離的に近い。それをわざわざ、上越妙高駅から高速道路をバスで2時間弱走ったことになる。まぁ!のんびりツアーという売り文句だったので、これもありかと、ゆったりの旅を楽しんできた。 帰りは、テレビの天気予報でこの冬最強の寒波が来て、大雪になる可能性があると報じられていた。特に関東地方は、南岸低気圧の通過で、都心でも10cmの積雪が予想されると言われていたので、北関東、特に日光では大雪を覚悟で行ったが、幸い大した雪にならず、チラホラ雪が舞う程度だった。 もう一つの心配は、ツアー期間が中国の『春節祭』と重なったので、沢山の中国人観光客でごった返すのではないか!と思ったが、北関東地区には来なかったようで、いつもより少し多い程度ということだった。 帰ってから、新聞を見ると、神鍋やハチブセ高原スキー場には、100台を超えるバスが並んだとか書いていた。 水上高原ホテル200は、高原のスキー場をもつホテルだったので、こちらは子連れの家族がたくさん来ていて、賑わっていた。 東北地方で、見残している地方は福島県と宮城県。 特に福島県は東日本大地震の被害や、その後の東電の福島第一原発の爆発による放射線汚染がまだ収まらないので、ちょっと行くには気が引けるが、内陸部は問題がないようなので、チャンスがあれば行ってみたいと思っている。 福島と言えば、現役時代、JR南福島駅近くに、松下電器のステレオ事業部福島工場があったので、上野駅から大宮駅まで快速で行き、大宮から福島へは新幹線に乗って行った。その後、しばらくして、東北新幹線が東京駅まで延伸、開通して、福島行きが便利になった。 福島工場に出張するもう一つのルートは、伊丹から仙台空港まで行き、そこからバスまたタクシーでJR仙台駅に出て、JR南福島駅まで電車で戻るという方法もあった。時間的には飛行機の方が若干早かった記憶がある。 福島には有名な温泉が沢山ある。土湯温泉や卵湯温泉には出張の際に何度か立ち寄った。卵湯温泉は硫黄の臭いがきつい乳白色の温泉で、溢れ出た温泉水が湯の花になって溝にこびりついている光景を見た。 そういう温泉が少なくなったので、次回は是非行って見たい。 参加者は殆ど高齢者で、見た目には70歳から上の方まで、元気に歩き、無事にツアーを楽しみ、事故もなく何よりであった。 いつものように、各地を巡って、写真を撮って来たので、貼り付けます。。 |

| 使用撮影機材 カメラ :キヤノン ミラーレス一眼 EOS M6 レンズ :キヤノン EOS FE-M 18-150mm Zoom |

| 2月6日(水) |

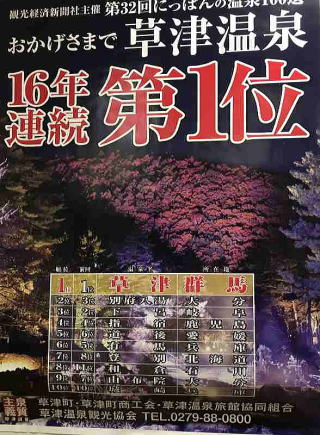

| 久しぶりに5時前に起床し、ご近所のSさんにJR星田駅まで送ってもらった。 早朝出発はバスが無く、家を6時前に出て、6時14分の電車に乗るには、星田タクシーの営業開始が7時以降なので、間に合わない。 旅行好きのSさんとは、早朝出発時にはお互い送りあうことにしている。 お陰様で予定より早く大阪駅に着いた。集合場所には既に添乗員の大西さんが待機されていた。早朝よりご苦労さんなことです。   サンダーバード5号 7時40分発 大阪駅より乗る。 その後、高槻駅や京都駅から半数ぐらいの方が乗車してきた。 金沢駅で北陸新幹線に乗る、 『はくたか560号』で上越妙高駅下車。 ここから、直江津観光バスに乗り、上信越自動車道を走り、草津温泉に向かう。  草津温泉;草津ナウリゾートホテル 草津温泉;草津ナウリゾートホテルホテル内の壁に張られたポスター 草津温泉が16年連続NO.1   2位は別府 3位は下呂 4位は指宿 5位は道後 どうして選んだかは、書いていませんでした。 ホテルの庭に大きなポケモンが登場。 まだ、子供たちは早朝のため誰もいなかった。 昼間は子供が集まって人気者になるだろう。 雪景色の山々。 早く着いたので散歩がてら 『湯畑』の見物に行く。  看板の下に湯畑への赤い矢印が見える。  湯モミが行われる『熱の湯』が泉源の向こう側に見える。 湯モミが行われる『熱の湯』が泉源の向こう側に見える。湯もみショーは、ショータイムになれば、館外に行列が出来る。 テレビで見ているので、この見学はスキップした。  泉源からは、ブツブツと湯と泡が噴き出していた。 多分、100°Cに近いのだろう。 湯煙に交じって、硫黄の臭いが大変きつい。 これぞ、温泉という気分がする。   湯が吹き出している湯元 周囲の石ころや、石垣には湯の花の硫黄が分厚くついている。 噴き出したお湯に含まれる硫黄を採取するため、お湯を木枠の溝のような通路を何列にも分けてゆっくり流して冷やす。 硫黄成分が析出して、湯の花になる。この湯の花を採取する場所を『湯畑』と呼んでいる。 周囲を歩くと、ものすごい硫黄のにおいが立ち込めている。  ゆっくりお湯が流れてる。 蒸気も湯の温度の低下と共に少なくなっている。 ゆっくりお湯が流れてる。 蒸気も湯の温度の低下と共に少なくなっている。お湯は左から右に向かって流れている。  湯畑を通過したお湯は湯滝となり、溝に流されている。 ここからホテルまでは上り坂なので、ホテルのマイクロバスで帰る。 |

| 2月7日(木) |

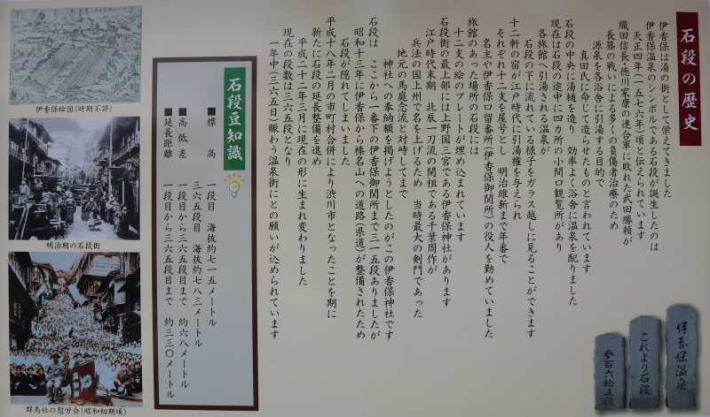

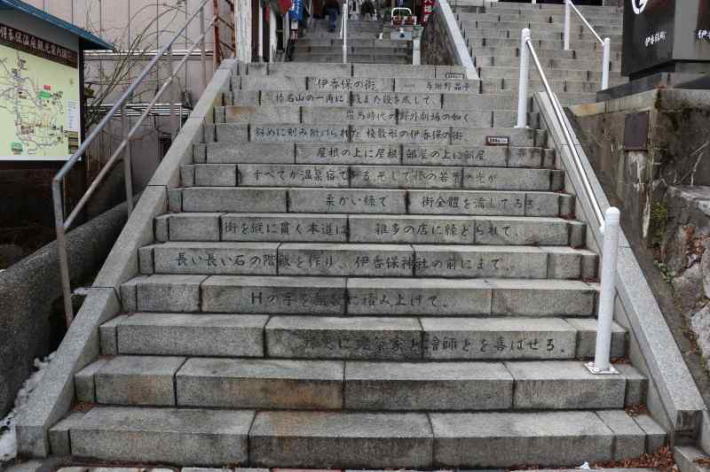

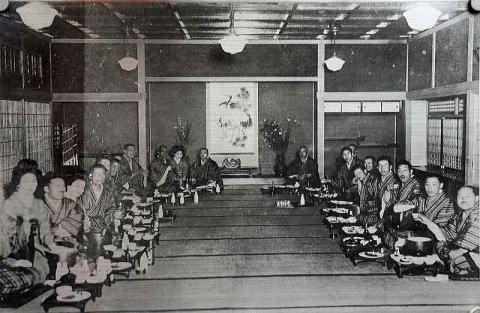

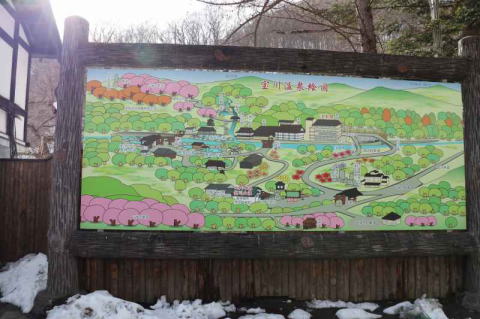

| 伊香保温泉 伊香保温泉観光案内看板、 ここは、365段の石垣で有名。石段はきちんと手入れされ、整備されている。 365段を登りきると、伊香保神社が祀られている。   伊香保温泉の石標 これより石段 365段   一番上の段から、彫られている文字は? 「伊香保の街」 大正4年 与謝野晶子 榛名山の一角に、段また段を成して、 羅馬(ローマ)時代の野外劇場(アンフィチアトル)の如く 斜めに刻み附けられた桟敷形の伊香保の街、 200段 屋根の上に屋根、部屋の上に部屋、 すべてが温泉宿である。そして、榛の若葉の光が 柔らかい緑で 街全体を濡らしている。 街を縦に貫く本道は、雑多の店に縁どられて、 長い長い石の階段を作り、伊香保神社の前にまで、 Hの字を無数に積み上げて、 殊更に建築家と絵師とを喜ばせる。  皆がハアハア言いながら、365段の石段を登りきると、広場に出る。 皆がハアハア言いながら、365段の石段を登りきると、広場に出る。そこに、伊香保神社の社が祀られている。 伊香保神社に参拝   昔は温泉旅館で、芸者を揚げて宴会をした。 その時の写真 芸者さんの髪型が髷を結うている。  水澤観世音 本堂、六角堂、鐘楼が建つお寺 規模はそれほど大きくないが、建物はきれいに彩られていた。   鐘楼 鐘楼 本堂 六角堂 お線香の束を100円で寄進し、七輪で火をつけて手前の線香炉にくべてから、腕木を持って左回りに3回、祈りを込めて回ると、願いが叶えられると言われる。 言われのとおりに、祈願して3回まわった。  水澤観世音にお参り後、 昼食を済ませて、宝川温泉 汪泉閣に日帰り入浴をする 途中の景色は、道端に少し雪が残る程度 遠くの山並みは真っ白   宝川温泉 汪泉閣に到着 宝川温泉 汪泉閣に到着秘境の一軒宿 谷川にまたがって木造の古びた建屋がある 混浴で有名 谷川を挟んで、2か所の混浴と、女性専用温泉がある。 周囲は雪景色、外気温はゼロ度?  宝川温泉の案内看板 一個人が経営している。 バスを降りて説明を聞く 混浴の注意事項は男性はバスタオルを腰に巻く、 女性はバスタオルを巻くか、専用のシミーズのような被り下着を着用する。。 おじいちゃん、おばあちゃんの一行だけ。  あやとりをする子供の版画 が壁に掛かっていた。 混浴付近は撮影禁止!! 残念ながら写真はない 男女混浴と言えども、着替え室は男・女?別々になっている。 着替え室には暖房がなく寒い。素早く着かえて、露天風呂に入ったが、湯温が低くて風邪をひきそうだった。源泉が注がれている近くの湯は何とか温度が保たれていた。 周囲は積雪があるので、外気温はゼロ℃近いだろう。この時期の露天風呂は相当熱くなければ、体が冷えるので要注意!! その後、水上温泉に向かう。 ここは標高が高くて、スキー場が併設された高原ホテルなので、雪深かった。   ホテルの玄関は雪かきをしているので、大丈夫だが、靴が埋まるほど積もっていた。 ホテルの自家用大型ラッセル車が出動して、雪を飛ばして除雪作業が行われていた。   スキーはしないので、雪に対する反応は非常に鈍い。 雪掻きや、除雪にも全く関心がない。 雪国の人は、雪と付き合ってゆくことで、気長になると言われるが、『降り積もる』という自然現象はどうしようもない。 そこで『長いものには、まかれろ』という雪国の人は辛抱強さが生まれるのだろう。 朝早くから、除雪作業者の運転音が鳴り響いて目が覚めた。 時計を見れば、4時半頃だった。 その後、しばらくしてから外を見ると、巨大なピカチュウが雪の中に座っていた。 子供たちが目覚めた時に驚くように、エアーポンプで膨らませたのだろう。 |

| 2月8日 |

| 水上高原を出発して、午前中にまず、法師温泉・長寿館に日帰り入浴が予定されていた。 ここは、弘法大師が発見したとされる古い温泉で、自然湧出で豊富な湯が湯舟の底(小石を敷き詰めた)から湧き、有効成分が失われることなく吸収されるらしい。 明治時代の建築で、鹿鳴館風の大浴場。法師の湯とも言われ、浴室の天井は太い梁や木組みがそのまま見えます。  雪深い一軒家の寂れた温泉という感じ。 雪深い一軒家の寂れた温泉という感じ。気温が低いので、屋根からつららがぶら下がっていた。  お巡りさんが安全パトロールで巡回に来ていた。 ここは道路の雪が圧雪され、凍りついていたので、歩く時は注意。 ツルツル状態。   谷川の両側に宿屋が立っている。 写真は谷を跨ぐ木造の廊下 窓枠は木でできているが、開閉は大変スムーズで、密閉性はいい。 写真を撮るために、少し開けさせてもらったが、軽くてアルミサッシのようにきちんと隙間なく締まっていた。  玄関を上がったところに、昔ながらの囲炉裏や神棚や額等が設えられている。入泉客はここで疲れを癒すことが出来ます。 超レトロな電話機  小学校時代の電話機だから、約70年ほど前の大変古いものだが、手入れしているのか、錆(さび)もなく大変きれいだった。桜の木で作った電話の箱が素晴らしい。 今は使えないが、掛け方を知っている人は相当年配者だけだ。 右横に着いているハンドルを回して、受話器を取って交換手を呼び出し、相手の番号を伝えて接続してもらう。全て手動式。 電話がかかってくると、丸い2つのベルの間にある小さなハンマーが左右のベルを叩いて、リンリンという音を出して呼ぶ仕組み。その後、左にぶら下がっている受話器を耳に当てる。口元は送話機の前で大きな声で話をする。 レトロな電話の近くの部屋に、この地に住んでいる動物の剥製がおかれていた。 シカや、リスや、テン、ハクビシン等など。  ここの風呂も混浴だが、バスタオルでなく普通のタオルを使う。 「タオルは湯ぶねに漬けないように!』という指示だった。 ところ変われば、混浴の作法も変わる。 こちらのお湯も温度が低めで、あったまるような感じではなかったので、体を浸かってから早々に上がった。ここは露天風呂ではなく内風呂だった。 |

| 2月8日(夕方)~2月9日 |

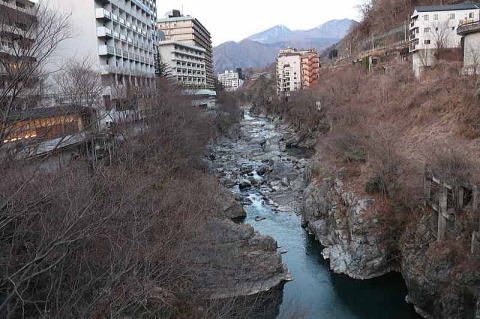

夕方、最後の宿泊地の鬼怒川温泉に着いた。 夕方、最後の宿泊地の鬼怒川温泉に着いた。ホテル到着がまだ早かったので、日暮れに少し時間があった。 カメラを肩に、鬼怒川温泉街の散策に出かけた。 まず、今日、泊るホテルを1枚撮っておこう。 鬼怒川観光ホテルだが、経営は大江戸物語。 我々はツアー客だから、安い山側の部屋。鬼怒川側の部屋は景色が綺麗だろう。 各ホテルは鬼怒川の  両岸にへばりつくように並んで建っている。 両岸にへばりつくように並んで建っている。鬼怒川は大きな岩が両側から出っ張って川幅が極端に狭い場所があり、昨年か一昨年に氾濫し、水害を起こしている。 確かに渓谷になっているところは写真のように狭い。水は大変きれいで青づいていた。 多分、秋の紅葉の季節は綺麗だろう。   泊るホテルのすぐ隣に橋が架かっている。そこから百mぐらい上流に、もう一本橋がある。上流の『くろがね橋』まで散策した。 橋の歩道に、2人の女性彫像が立っている。 一つは、肌着を脱ぐ姿、もう一つはよく分からないが、腰に布を巻きつけた裸体だ。 左の方が芸術性が高い!これは自分の好み! 誰の作品か分からなかったが、なかなか素晴らしい!。 思わず、しっかりカメラを構えて撮った。  肌着を脱ぐ女  髪を乱しポーズする女 『くろがね橋』の袂に描かれた彫刻と銘板 雨傘を差した二人の女性が何か話しこんでいる  さて、この季節は日暮れが早く、すぐ薄暗くなる。 街灯が点灯した。 早足に戻ってくると、ホテルの横に、もう一本の橋が架かっている。『ふれあい橋』 そこで面白い彫刻を見つけた。 鬼怒太と書いている腕組みをした鬼の彫像    周囲はすっかり暗くなった。 周囲はすっかり暗くなった。写真は明るく映っているが、これはデジカメの性。 鬼怒川観光ホテルの客室も灯りが点いた。 出る際に玄関先に、『本日、空室有』の看板が立てていたが、まだ灯りがない部屋が沢山ある。 温泉離れで客が減り、旅館業界も大変な業態になっている。 今回のツアーは、3泊とも夕食はバイキング料理。 カニが沢山、食べ放題だった。 |

| 2月9日(土) |

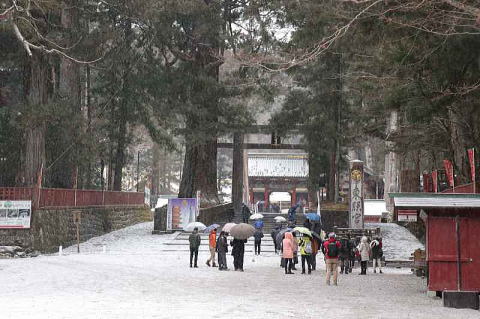

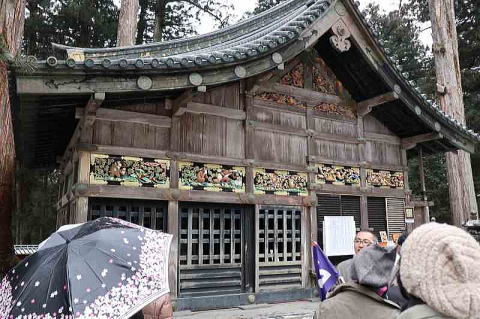

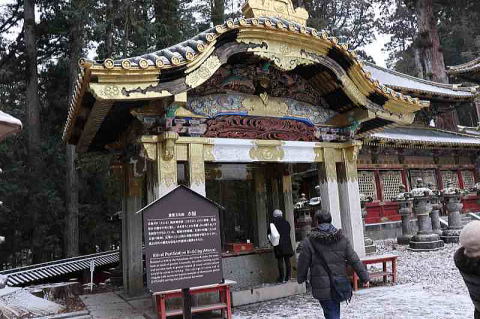

| いよいよ、最終日になった。昨夜からテレビのニュースは関東地方、東京都心でも大雪が降る可能性があることを伝えていたが、朝起きると晴れている。 どうやら昼過ぎから、雪になるという予報で、気温が下がるからという添乗員の大西さんの忠告で、全員、防寒対策はばっちりして出かけた。 今回のツアーはバスガイドなしで、添乗員さんが行く先々の案内をしてくれたが、ここ日光東照宮の見学には、現地ガイドが詳しい説明をしてくれた。 家康が日光に祀られることになったのは、家康本人の遺言からである。金地院崇伝の日記である『本光国師日記』には「遺体は久能山に納め、(中略)一周忌が過ぎたならば、日光山に小さな堂を建てて勧請し、神として祀ること。そして、八州[3]の鎮守となろう」と残されている。家康が目指した「八州の鎮守」とは、日本全土の平和の守り神でもある。家康は、不動の北辰(北極星)の位置から徳川幕府の安泰と日本の恒久平和を守ろうとしたと伝えられている。 日光東照宮の全体地図   参道を進む一行 大きな石鳥居が見える。 鳥居をくぐると、左手に五重塔がある。  五重塔 五重塔この塔の特徴は? 5層の屋根の軒の深さに大きな差がないこと。 上の屋根に積もった雪が落下して、下層の屋根が傷むことを防ぐため、同じ軒の長さにしたそうだ。  神厩舎(シンキュウシャ)  馬をつないだ小屋 この小屋に8つの猿の彫刻が施されている。  『見ざる・聞かざる・言わざる』の猿の彫刻 下の額を着けた写真 その他、いろんな言い伝えの猿が彫られている      中庭を進むと陽明門が見える。   水屋 1618年、鍋島勝茂候より奉納された。 花崗岩の柱と中央に水盤がある。 鳥居を通して、中央に陽明門が見える。 鳥居の右の建物は、鐘楼 鳥居の左の建物は、鼓楼   陽明門 この門の煌びやかさには驚かされる。 細かな500体以上の彫刻がぎっしり埋め込まれている。 思わず、見とれてしまい、朝から晩まで眺めても飽きないということで、別名日暮し門とも呼ばれる。 平成29年3月10日に昭和の大修理から44年ぶりの修理が竣工。 一層きらびやかさを増したそうだ。 近づくと、一層その煌びやかさに驚く。 入り使いは派手派手しいが、いやらしさはない。 中国、韓国、特に韓国の王宮などに行けば、赤と緑の派手な色づかいが見られるが、さすが日本人の細やかな技巧や精緻な完成度が素晴らしい。  唐門 残念ながら工事中。  陽明門の裏側 帰り道  左甚五郎の傑作と言われる 『眠り猫 』 欄間にしつらえられたネコ |

| 徳川家康公の絶大な権力、富の力を誇示しているキラキラした彫刻や飾りや色付けなど、やはり来て見て、初めて分かった。 外国人は、日本人の細やかな、精緻な彫刻の技巧を見て、驚くと思う。 日光東照宮の参拝を終えて、帰途についた。 |