2022年12月30日~31日

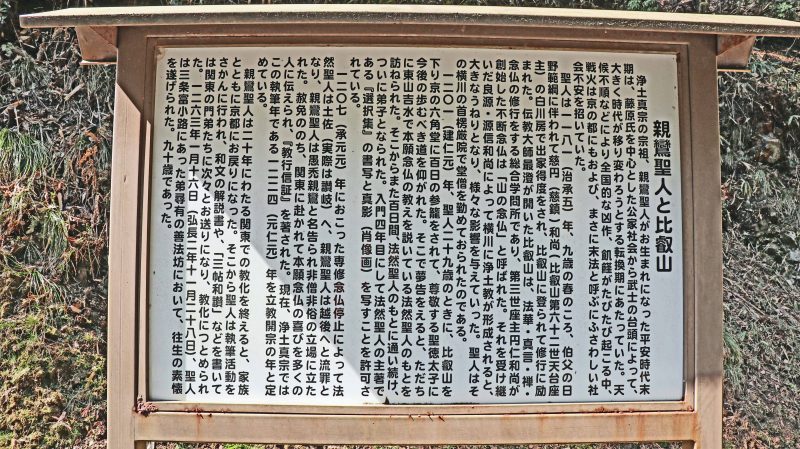

洲本温泉(洲本Inter National Hotel)で家族アイボール会をしました

今年も暮れになり、コロナで往来や行動が制限されている中、久しぶりに娘2家族と我が家の2人、計9名でアイボール会を洲本温泉で開きました。暮れや正月には交通の混雑が激しいので、あまり遠くに出かけるのは体力的にも時間的にも難しいので、近場で行き来できる淡路島に行きました。

30日はチェックインまで時間がありましたので海岸沿いに国道を南に下がり、立川水仙郷に行きました。

ここは手入れが悪いのか、アクセス道路が急こう配で、狭くて下るのが怖い感じです。下に駐車場があり、数台の車が駐車していました。

季節が早すぎたのか、スイセンはチラホラしか咲いていませんでした。立川水仙郷より大規模な黒岩水仙郷は閉鎖中という看板が出ていましたので行きませんでした。

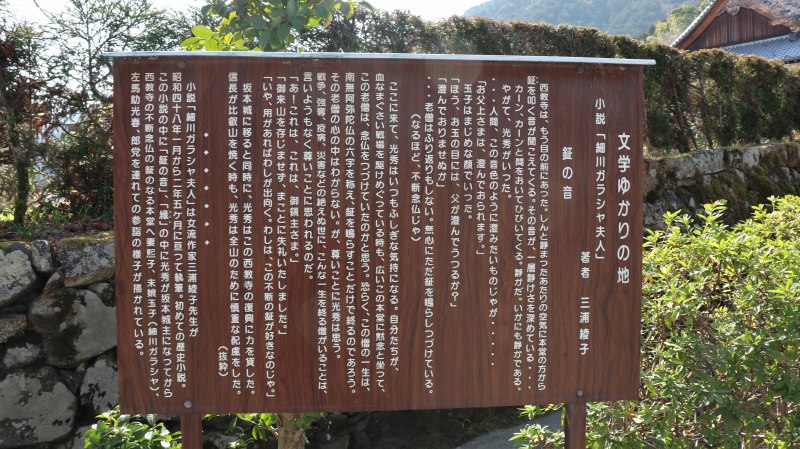

立川水仙郷 表示板

立川水仙郷

立川水仙郷 南国の風景

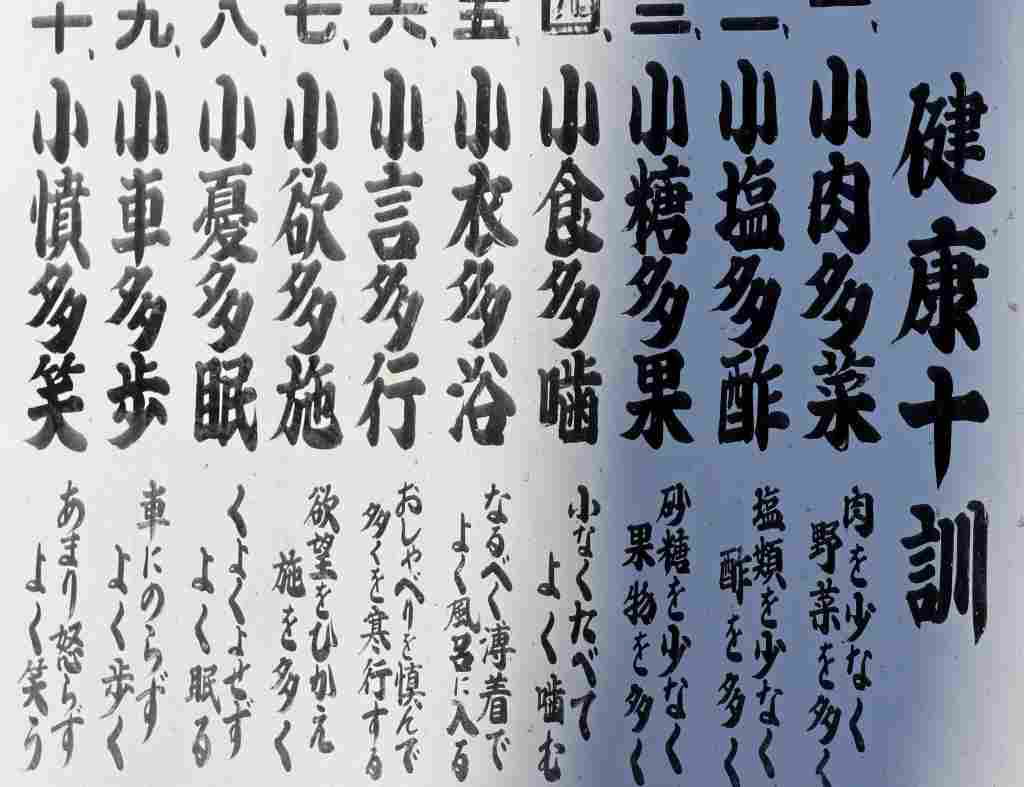

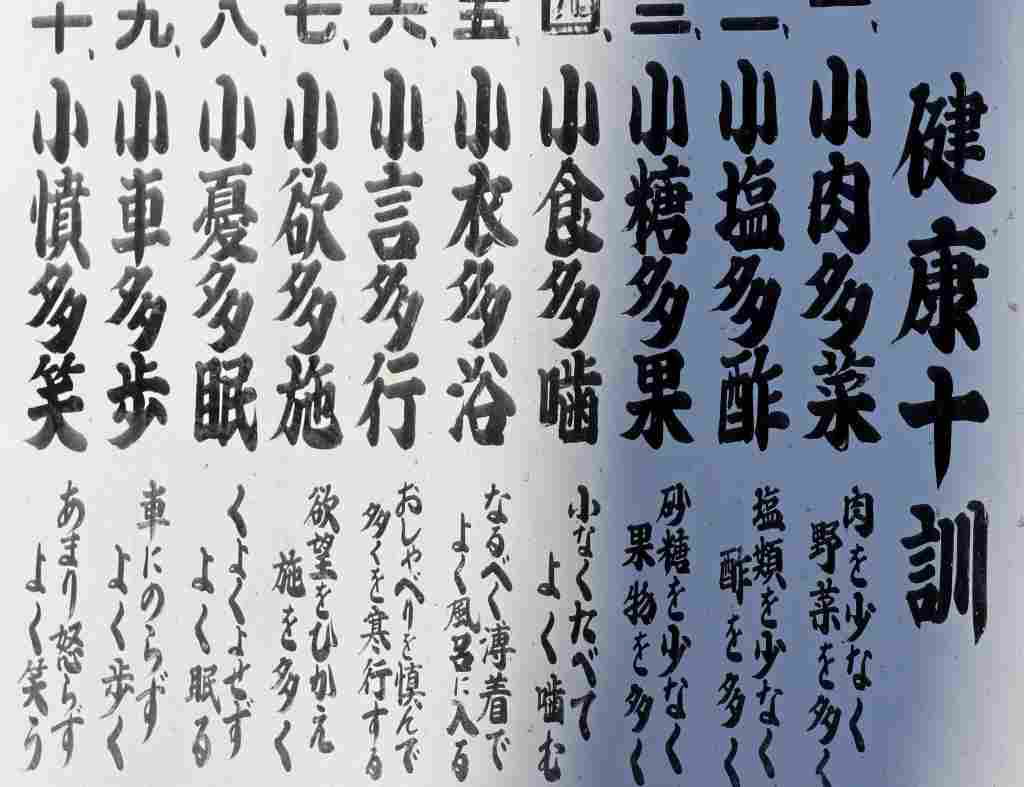

立川水仙郷の表示板付近の『健康十訓』 なかなかいいことを書いていますね!

普通のスイセン

菊のような花弁のスイセン

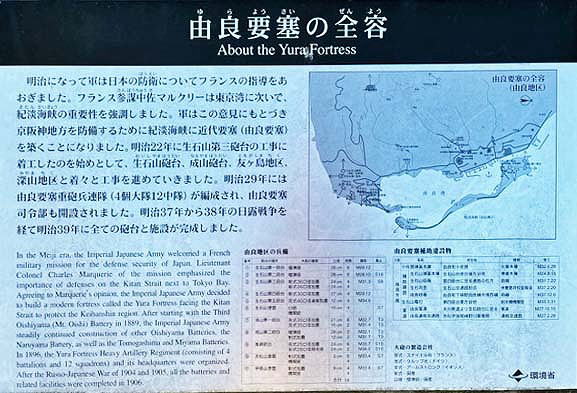

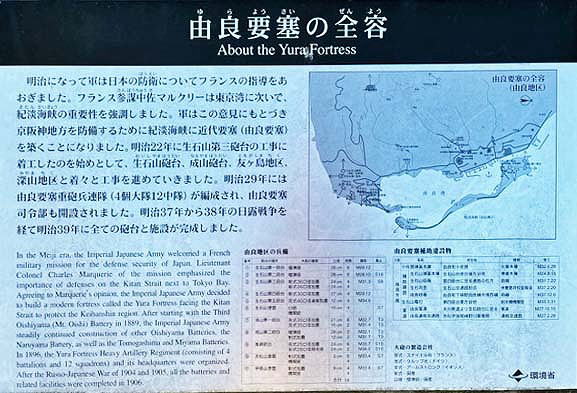

さらに、南下して『生石公園』に行きました。

ここは明治時代の海軍の要塞(砲台)だったところです。

淡路インターナショナルホテル

このホテルはすでに何回か行っていますので、勝手がわかったホテルです。

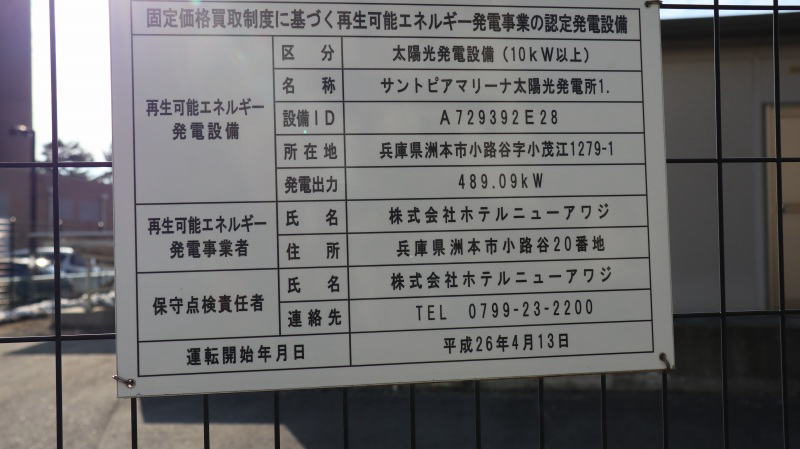

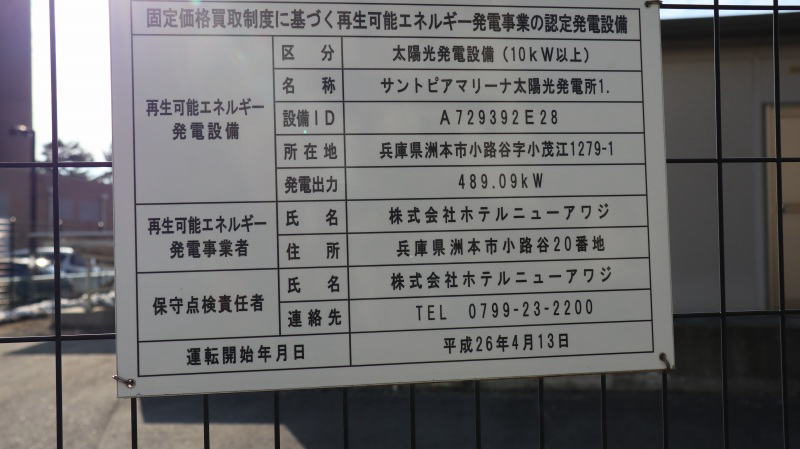

ホテルの敷地を利用して、太陽光発電所が設置されています。

比較的大規模な発電所で、電力表示板には発電量が489KWと書いていました。ホテルの全使用電力はこれで十二分に賄うことができると思います。

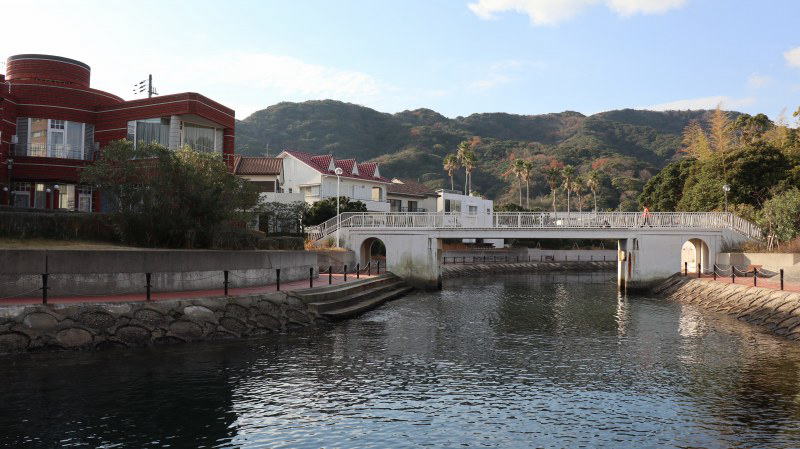

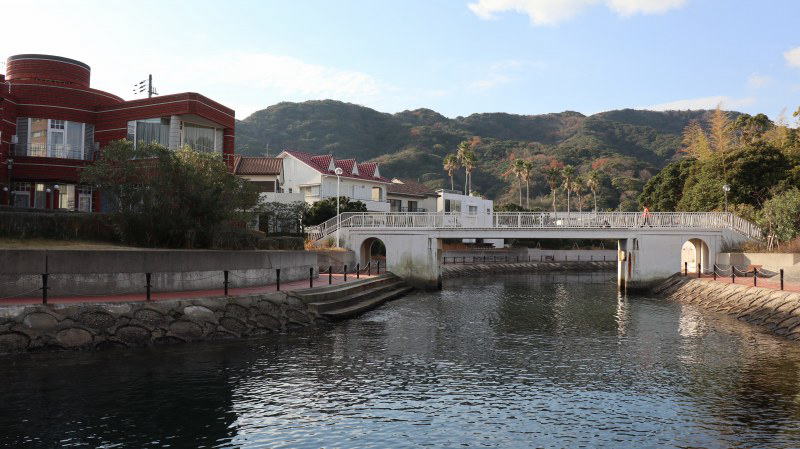

近くの入江、川の周囲はリゾート地のような景色です。

翌朝(12月31日)の日の出

ホテル最上階(7階)からの眺望

年末、年始は個人で予約を取るのは難しく、今回はJTBを通じて予約しました。ホテルは満室で、駐車場も満杯の状態でした。コロナも次第に収まり、罹っても重症化することが少ないので、皆さん、結構出歩いている感じです。もちろん、ワクチンの接種、体温測定、マスク着用は徹底しています。何とか流行の拡大は防げているようです。

余談ですが、中国、習近平のゼロコロナ政策は経済破綻を理由に、一気にマスクや感染対策を廃止したため、感染力の強いオミクロン株はあっという間に再拡大し、大都市では感染爆発、パンデミックを引き起こしています。徹底したゼロコロナから一気に感染防止解除したため、感染再拡大が起きています。

コロナウイルスは、細菌やウイルスの遺伝子であるDNA(2本鎖)ではなく、遺伝子が一本鎖のRNA型ですから、増殖する際にコピーミスが生じやすく異常な遺伝子RNAが生まれ、強毒性の変異ウイルスも生まれる可能性が高まります。ですからパンデミックにならないようにすることが大切です。中国ではそういう対応が取れていないようです。弱毒性で感染力の強いオミクロン株で留まっていてくれればよいのですが、いずれ感染力が強く、かつ強毒性の新型株が生まれると、再度世界はパンデミックになり、閉鎖されることになります。今年はそういう状況に陥らないよう全世界で注意する必要があります。

ホテルに帰り、早めにチェックインして待っていると、娘家族がやってきましたので、部屋に入り、温泉を満喫し、夕食を共にしました。久しぶりのアイボールで盛り上がりました。

帰路は、新名神高速を走り、北宝塚サービスエリアに立ち寄り、昼食を取り、無事、1泊2日の小旅行を楽しんで無事帰宅しました。

今年は、これで締めの旅行でした。

|

2022年12月2日(金)

出石・湯村温泉に行きました

そばと、カニ食い旅行

11月は誕生月なので、雪が降る前、11月月末にカニを食べに日本海近くに出かけました。

前回は、2017年12月1日に生野銀山、竹田城跡、湯村温泉を廻りました。

今回は目的地を絞りましたので、できるだけ高速道路を使わず、一般道を主体に走り、往復しました。

あいにく天候が悪く、行きは曇り、小雨。翌日も同様な天候でしたが、夜の間に急激に気温が下がり冬の季節になり、帰路の途中、北神鍋の山頂付近は冠雪していました。そろそろスキーのシーズンです。

まず、第二京阪道に入り、大山崎ICから丹波ICまで京都縦貫道を走り、そこから国道9号を走って、出石へ行きました。出石に着いた時も小雨でした。ここは、先日行った郡上八幡市と同様、田舎の城下町という土地柄で、山間に開けた平地に領主がお城を建てて栄えたところ。今もその姿や雰囲気を残しています。

郡上八幡、出石ともに『蕎麦(そば)』が有名ですが、蕎麦は比較的寒い土地で、やせた田でも栽培できる植物で、山間の狭い田や畑で作られてきました。蕎麦の実を粉にして『お蕎麦』にして食べるのですが、

出石にしても、郡上八幡にしても、長野にしても、山形にしても『蕎麦』で有名なところはそういう意味で共通していると思います。

出石に昼頃着きましたので、さっそく出石ソバを頂きました。結構、腰がある蕎麦で美味しかったです。

出石皿そばは「挽きたて、打ちたて、湯がきたて」が伝統の「三たて」がおいしさの秘密と言われています。

出石皿そばのルーツは、1706年(宝永3年)に出石藩主松平氏と信州上田藩主仙石氏がお国替えになった時に始まったそうです。千石氏と共に信州から来たそば職人の技法が従来のそば打ちの技術に加えられ、出石ソバが誕生したと伝えられています。3百年の歴史を持つ伝統の出石皿そばの由来です。

昼食を済ませて、市内の散策をしました。ここにはもう一つの名物として『出石焼』があります。この焼き物は『磁器』で、材料は粘土ではなく砂が固まったような石を粉砕して造り、それを轆轤(ろくろ)でいろんな形の食器や花瓶などを作り、焼き上げています。最近は、材料を型に入れて成型し、それに色付けなどを施して焼き上げて造ることも増えていると聞きました。概して、型物は形が均一に揃っている反面、無表情な感じを受けますが、ロクロで手作りしたものは、よく見ると形がわずかにバラついているものがありました。

値段的にはどちらも同じような感じですが、造り方よりも重さが重いものは値が張るようでした。市内に数軒の出石焼工房があり、そこで焼き物体験や直販もしていました。3軒ほど回り、以前行った時に花瓶を買っていますので、今回は湯呑茶碗を買いました。出石焼は透き通るような伝統工芸品として有名で、白磁。材料は柿谷陶石と呼ばれる純白の原料を使い焼かれ、神秘的と言われるほどの白さが特徴だそうです。

出石で有名な建物として、『辰鼓楼』があります。明治4年(1871年)旧三の丸大手門脇の櫓台に、時刻を知らせる太鼓を叩く櫓として建設されたもの。これに明治14年医師の池田忠恕が大時計を寄贈してから、日本最古の時計台として親しまれています。出石のシンボルですね。

辰鼓楼(しんころう);時計台

城下町を思わせる名前

この辺が中心街

出石の歴史を見ますと、5万8千石の城下町です。

古くは、古事記、日本書紀にも登場します。室町時代には、山名氏が日此隅山城を構え、但馬の中心として繁栄しました。その後、有子山城、出石城と領主も変わってゆく中で、沢庵和尚や桂小五郎、加藤弘之、斎藤隆夫など歴史的に有名な人物とも深くかかわりを持つ城下町になってゆきます。

お酒の好きな方には、多くの地酒もあります。その他詳しくは、観光協会のHPでご覧ください。

出石観光協会

最近、観光にも力を注いでいて、街並みの維持や、清掃などきちんとできたきれいな街並みでした。

また、外国人観光客中心に『着物』のレンタルも準備しています。レンタル料は3,000円(要予約)

詳しくは、下記のHPでご覧ください。

着物予約サイト

ここから新温泉町・湯村温泉までは約60km(1時間半ほどの距離)

ゆっくり、国道を走り、午後3時過ぎに新温泉町湯村温泉に小雨が降る中、無事到着。『佳泉郷井づつや』の係員の方に誘導され駐車場に入る。チェックインを済ませて、部屋に案内される。

井づつや

井づつや

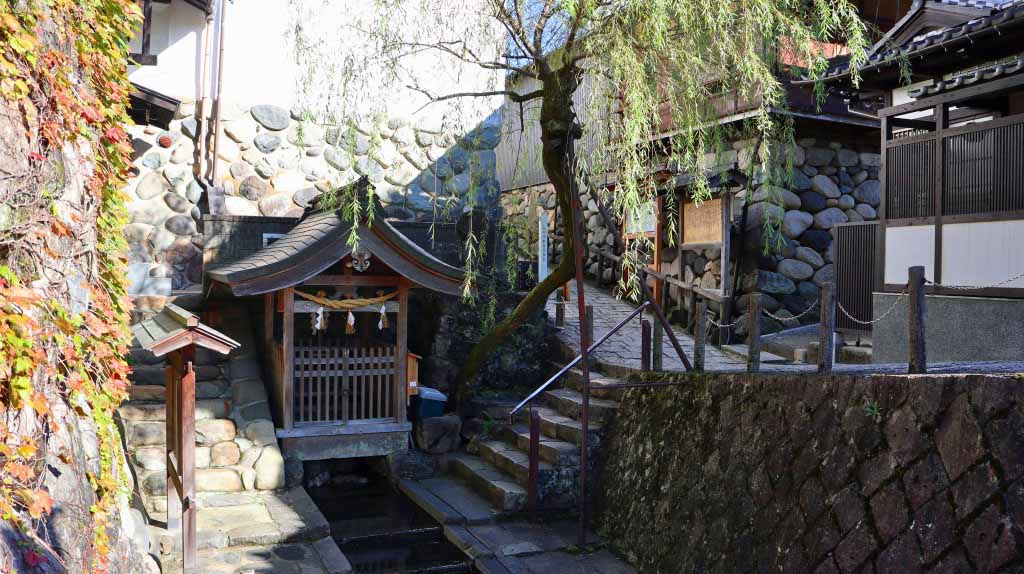

近くの散歩道にある古びた薬師堂

今回は、誕生月だったので、特別待遇を受け特別室に宿泊させてもらった。引き戸の玄関を入ると、広々とした玄関の間があり、その奥に控室、さらに奥に和室、和室、洋室、奥に寝室、そして洗面化粧室、トイレ(男子・女子)、内風呂、その外に露天風呂まで完備され、ヒノキの湯舟に常時温泉湯が注がれている。和室を出ると、ベランダは庭園になっている。今までホテルや旅館で味わったことがない超贅沢な部屋だった。

ここは、以前も利用させてもらったのでリピータとしても扱ってくれたのだろう。この上ない贅沢な時間を過ごさせてもらった。廊下には、皇族の方々が泊まられた写真の額がズラリと掲げられていた。

夕食は、個室で『カニ御前』というカニ三昧の料理が出てきた。もうおなか一杯!!

今日は一日、小雨の中の運転だったので、旅館内でゆっくり休養した。

全国旅行支援を利用した。支援内訳は宿泊費割引(5,000円×2人)と、買い物クーポン券(3,000円×2人)

クーポン券は旅館の売店で買い物に当てた。夕食時の飲み物代にも使うことができた。

大浴場の雰囲気も味わいたかったので、地下2階の大浴場に入った。広々とした浴室には、3,4名の客が入っていた。時間が少し早かったので、まだ空いていた。

翌朝の散策

翌日は朝食を済ませて、出発するまでの間、温泉街を歩いてみた。小雨は未だ少し残っていた。

旅館近くの石段を下ると、株湯の場所に出る。近くに湯村温泉の名所である『荒湯』があり、98℃の熱湯が毎分470リットルも湧き出る井戸がある。すぐそばに『温泉卵』に茹で上がる井戸があり、生卵を店で買って熱湯の井戸に吊り下げている。15分前後で茹で上がる。観光客はそれを楽しみに集まってくる。

コロナも落ち着きだしたので客が次第に戻ってきているようで、数名の人たちが温泉卵を作っていた。

株湯の建物;湯元を囲っている

株湯の広場

株湯の広場の水時計

荒湯の入り口

荒湯 98℃のお湯が気泡を発しながら湧き出る

この仕切りに、網に入れた卵をぶら下げる、待つこと15分、温泉卵の出来上がり

夢千代像(吉永小百合)の広場

夢千代銅像(吉永小百合の夢千代日記)

小雨の中、温泉卵が茹で上がるのを待つ観光客

今回のカニ食い旅行記事はこれでおしまい。

帰りは、国道9号線、172号線等、一般道路で池田、伊丹、吹田、大阪北中央市場、寝屋川を通り、帰宅。

全走行距離(往復):400Km余り

ガソリン燃費 :26.7Km/リッター(メータ指示)

|

2022年11月20日(月)

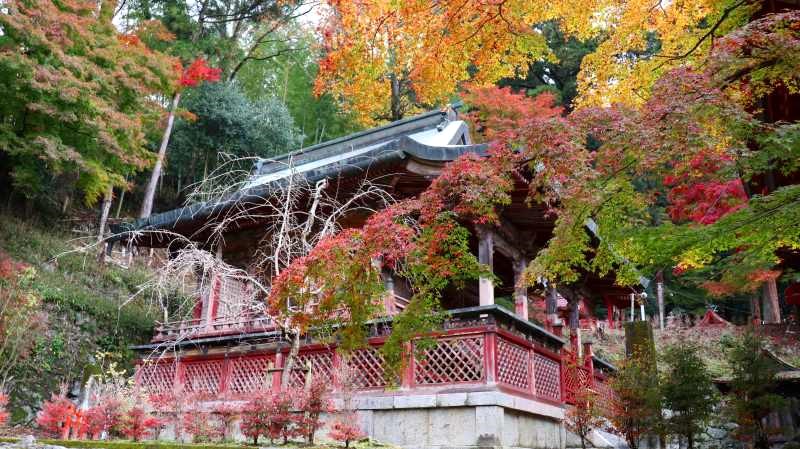

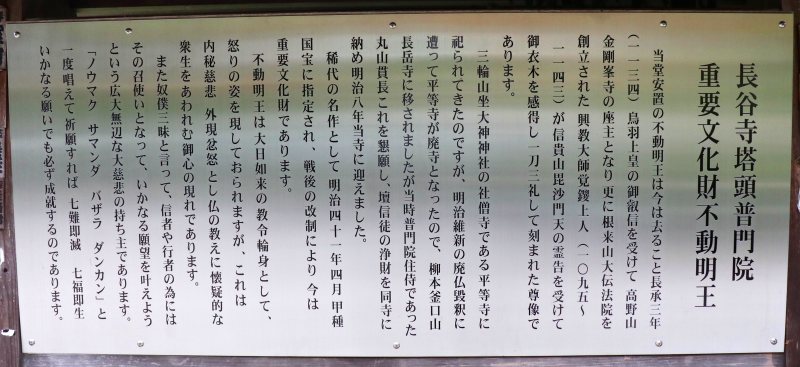

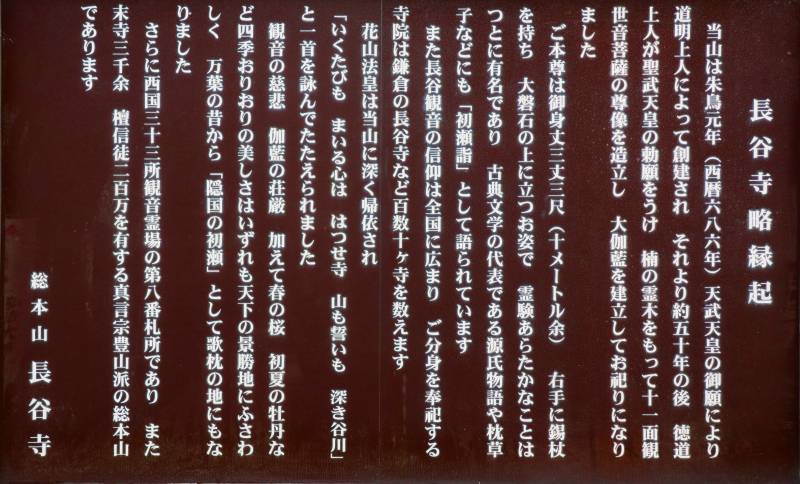

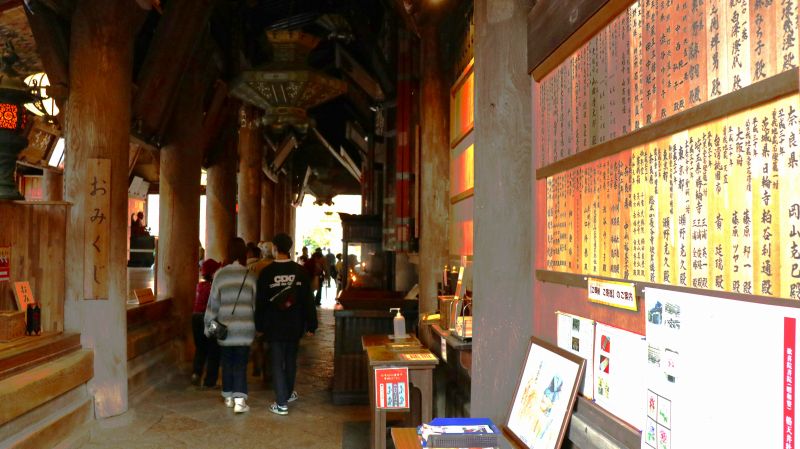

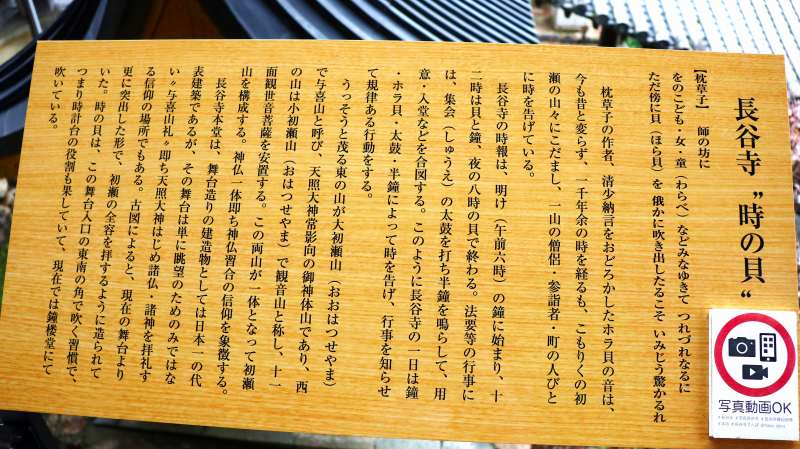

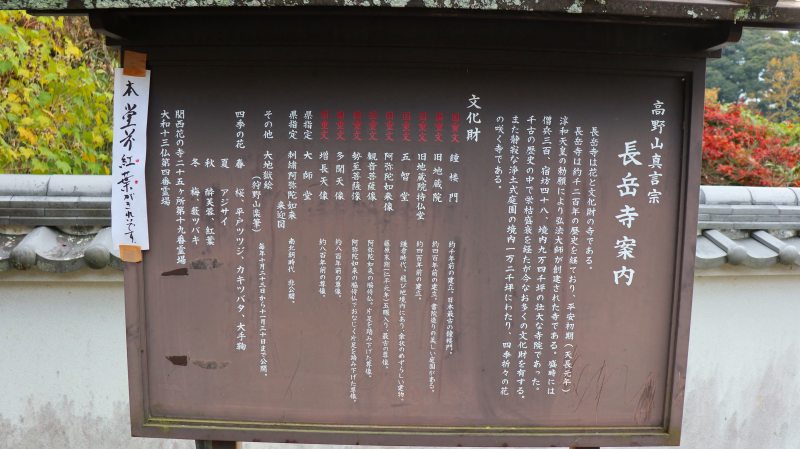

談山神社・長谷寺・長岳寺の紅葉を見に行きました

2022年11月16日(水)

石山寺、立木観音、一休寺へもみじ狩りに行きました

コロナの第八波が騒がれていますが、インフルエンザとコロナワクチンの5回目接種も済ませましたので、マスクをして近隣のモミジの名所を3か所廻りました。人出は平日でしたが、まずまずという状況でした。

交野から石山寺へは、一般道を走って約1時間半ぐらいの距離です。朝9時頃に出発して、石山寺駐車場に車をとめて、早めの昼食を済ませてから東大門(山門)に向いました。やっと、観光客が戻ってき始めたようです。観光バスも数台留まっていました。 レストランには、十数名の団体客が2組入ってきました。

観光業界もこれから人出が増えるに従い活気づくでしょう。

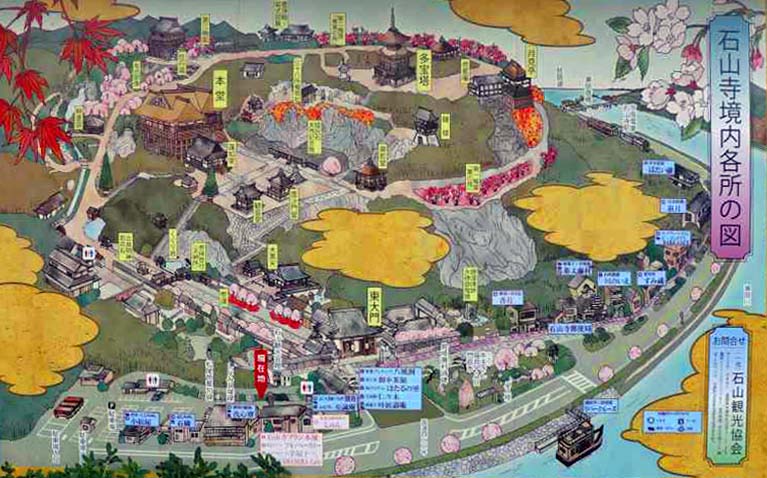

石山寺

それでは、山門からモミジの石山寺を廻ります。

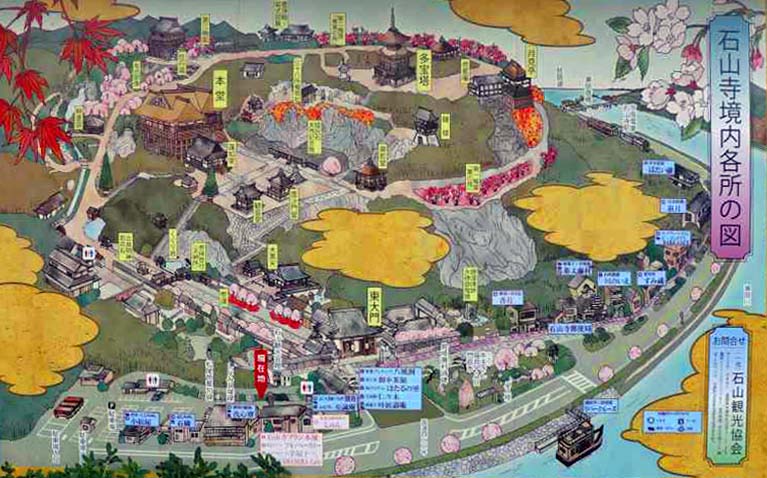

山門近くの境内案内板

石山寺東大門(山門) 西国13番札所

山門を通り抜けると、鮮やかに色づいたモミジが目を引く。もう後、2、3日で最高潮になるかも。

拾翠園 (お茶処・休憩所)

大黒天

入館料発券所、この付近のモミジは特に色鮮やかだった!

発券所を通り、右に参道を進むと、石段があり、正面に天然記念物の岩山(硅灰岩)、多宝塔が見える

弘法大使御影堂

蓮如堂 右手の石段を上ると本堂に繋がる

蓮如堂の右の石段(岩山前の広場の左手)は本堂へ登る石段が見える

本堂 石段を登りきると、本堂へは横から入る。本尊は堂内に入って、右手奥に祀られている。

紫の垂れ幕のところに、『紫式部』が座っている。

源氏物語を書いた『紫式部』は、典型的な平安美人だったのかも? しもぶくれの顔つき

奥に次女らしい女性の姿も見える。これは、御所人形の『紫式部』

蓮如堂の屋根に被さるように紅葉がきれい!

本堂の回廊を出て、順路に従い進む、

順路の途中、上から眺めた石山寺本堂

岩山の上から眺めたモミジ 左下の屋根(建物)は御影堂

岩山の上から眺めたモミジ 下の二つの建物は御影堂と毘沙門堂

多宝塔

多宝塔

宝物殿 別途入館料必要(500円)

右の石碑は、源頼朝碑

石山寺 光堂

紫式部の銅像 (屋外の像)

左の舞台は月見亭、連なる右手の建屋は芭蕉庵

鐘楼 一風、変わった形の鐘楼

月見亭の下からの眺め、

帰路の参道の右手の庭園 公風園(立ち入り禁止)

帰路の参道の左手

https://otsu.or.jp/thingstodo/spot47 へのリンク

立木観音

石山寺山門を出て駐車場に戻り、瀬田川沿いに下り瀬田の唐橋をとおり、途中、立木観音にお参りした。

立木観音(立木山安養寺) | びわ湖大津トラベルガイド (otsu.or.jp)

瀬田川沿いの広場に、50台ほどの無料駐車場がある。20台ほど留まっていた。

立木観音登山口

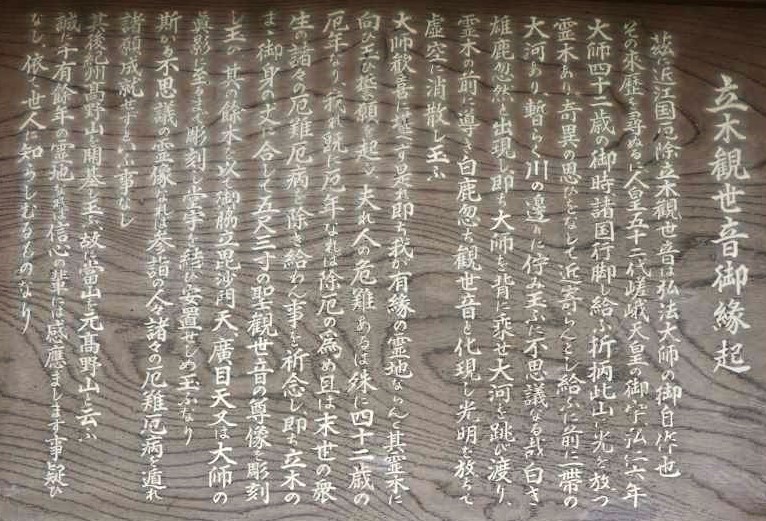

立木観音(立木山安養寺)

〒520-0865 滋賀県大津市石山南郷町奥山1231

TEL:077-537-0008

https://otsu.or.jp/thingstodo/spot53

琵琶湖から唯一流れ出でる瀬田川の鹿跳渓谷を望む立木山の山腹、800段の石段の先にある立木観音

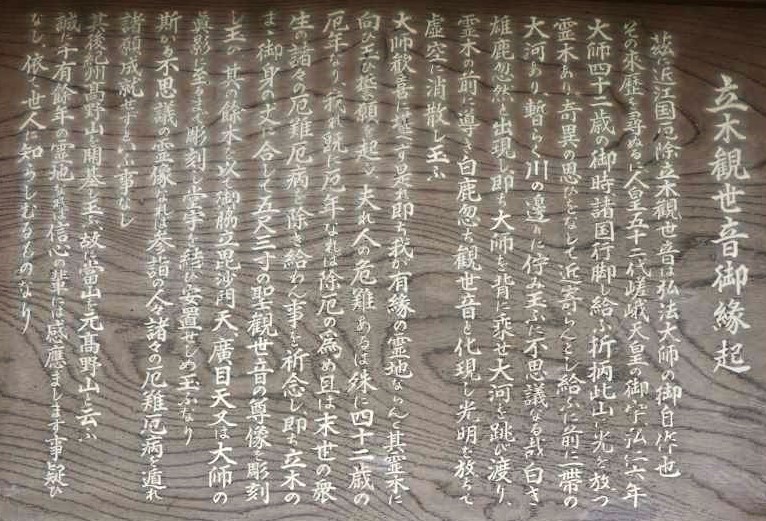

弘仁 6年(815)、山に光を放つ霊木を見つけられた弘法大師が瀬田川の急流で渡れずにおられる所、白い雄鹿が現れ、大師を乗せて川を跳び越え霊木の前まで導かれた。

大師は自身がちょうど 42歳の厄年であったことから観音様にお導き頂いたのだと歓喜され、自身のみならず人々の諸難救済を祈願 し、立木のままの霊木に観音菩薩を彫られ堂宇を建立された。

以来1200有余年、厄除けの観音として広く信仰されている。

初めてお参りした。石段が800段もあり、今まで参った山寺で一番きつかった。79歳になって、この石段を登り切るのは修行そのもの。途中でダウンしたらどうしようかと思うほどきつかった。石段には、中央に手すりと、転がり落ちないよう鉄の柵があったので、登るのには危険はなかった。山の傾斜は非常にきつく、石段は『くの字』に折れ曲がった参道(山道)が続いた。

延々と続く石段

やっと、800段の石段を上ると広場に出る!! 息、絶え絶え!

左に本堂 右に社務所

白い鹿の背中に乗ったという弘法大師像

境内右手の建屋

本堂 左手側(小さなお寺、本堂観音堂)

本堂内 南無観世音大菩薩

参拝を終え、石段を脛(すね)や、膝(ひざ)に注意しながら、足のつま先に力を入れて、ゆっくりと下山した。登りは心臓破りのきつい坂(石段)だったが、下りはらくちんで無事下山した。

駐車場に戻り、一息入れてから、一休寺に立ち寄った。

一休寺

酬恩庵一休寺 (ikkyuji.org)

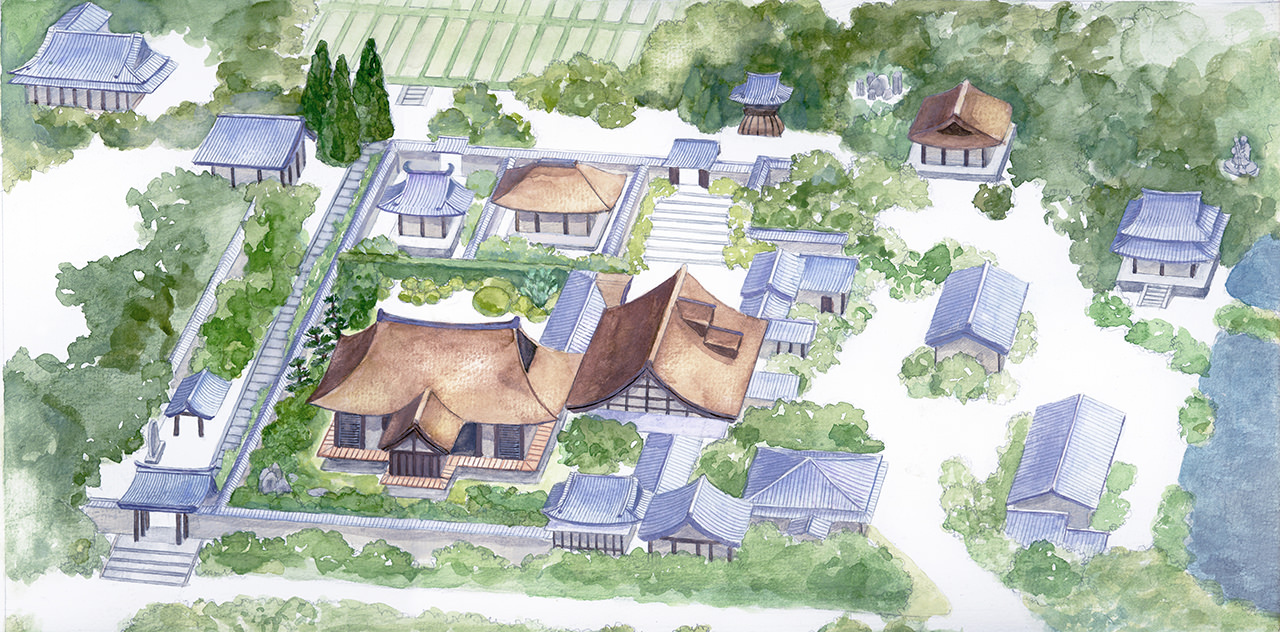

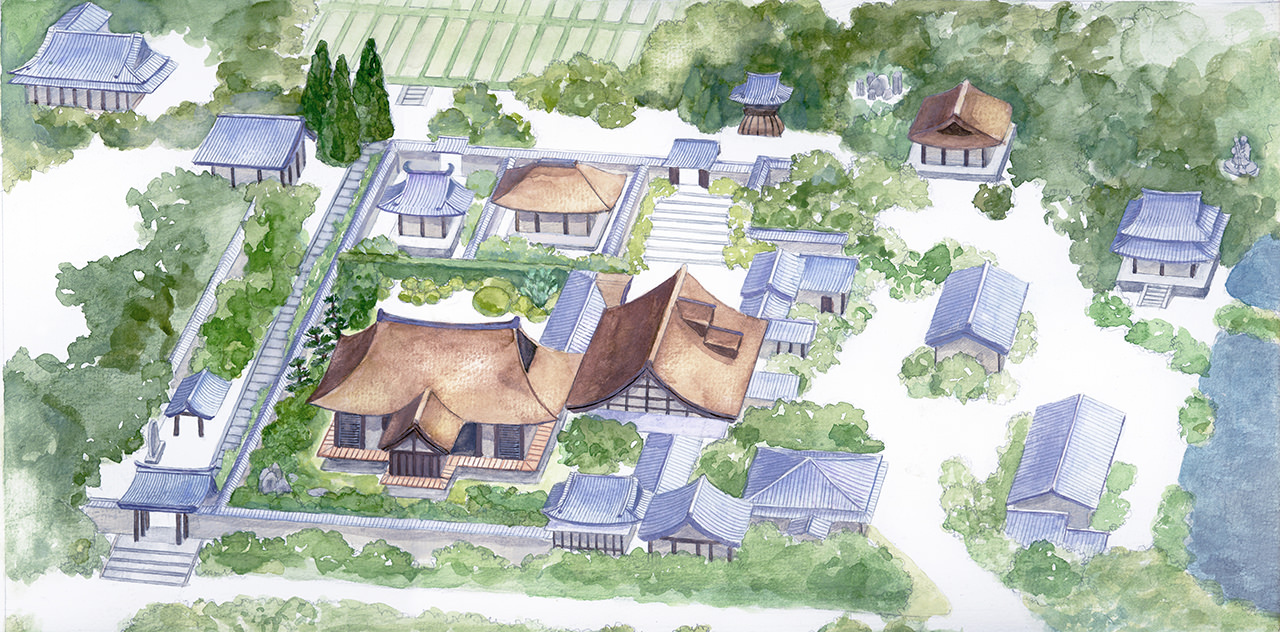

一休寺全景

総門とは禅宗寺院における表門のこと

総門を入ったところに石碑がある。 総門を入ったところに石碑がある。

諸悪莫作 諸悪莫作

諸々の悪を作すことなかれ

衆善奉行

衆の善を奉行せよ

これは一休和尚の筆になる七仏通戒の偈(げ)の中の詞白で、お釈迦さまの弟子である阿難尊者の作と言われ意味は「数々の悪行をすることなく、多くの善行をすれば自然に心が清く美しくなる」というお釈迦さまの教えです。

総門をくぐると、石畳の参道が続く

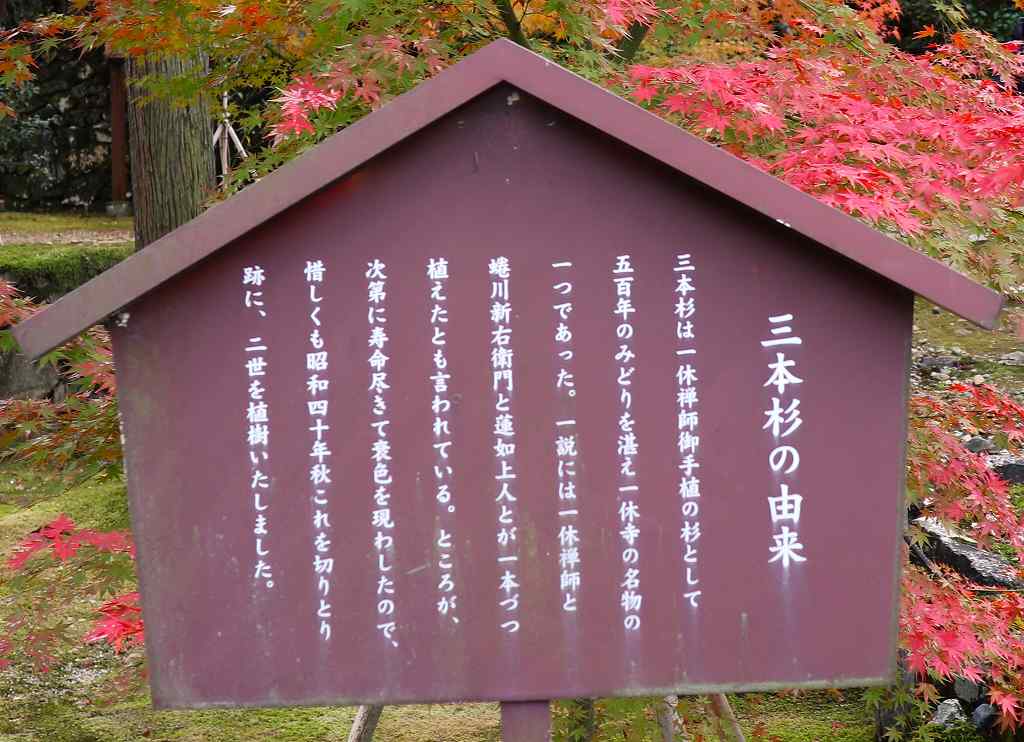

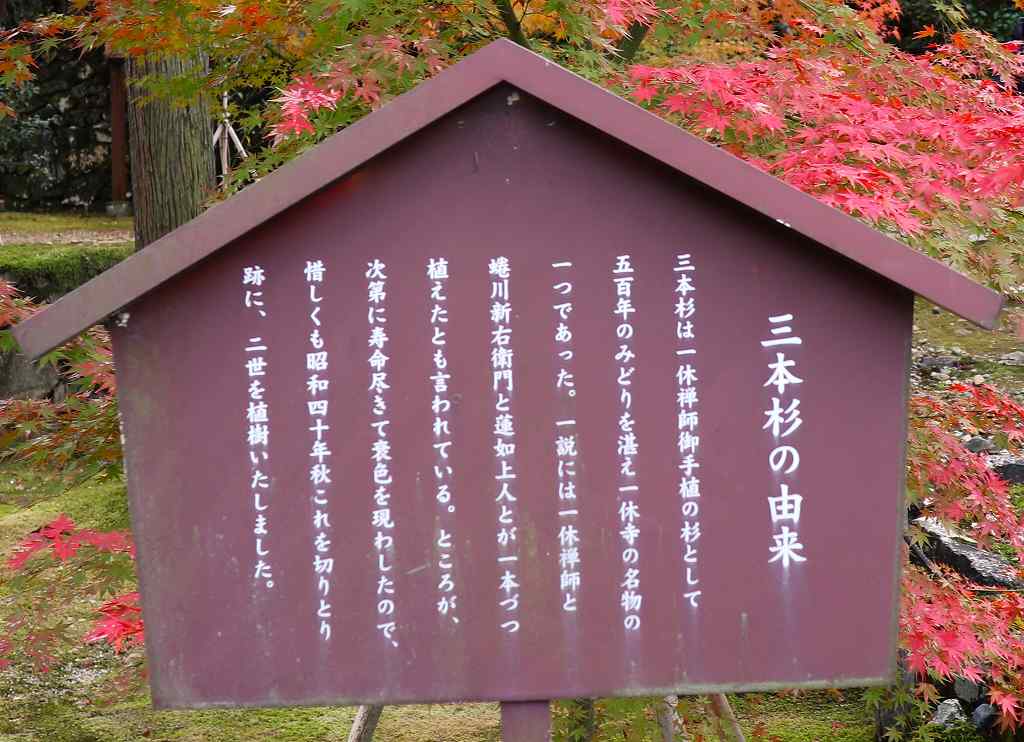

三本杉の由来

三本の杉由来看板

庫裏(僧侶の居住の場、食事場)

庫裏内の庭園

参道の楓

本堂

一休上人 一休上人

一休さん

本堂前の門

手入れが行き届いた庭園

参道

今回は、3か所のお寺に参拝し、紅葉を楽しんだ。

天気は小春日和で温かかったが、時々、雲がかかり日差しが遮られた。日が差すと紅葉は一段とさえる。

交野の里山も、紅葉が始まり、イチョウやモミジやクヌギや桜の葉が黄色く染まってきた。朝の気温も10℃を割るようになり、これから本番を迎える。近場の紅葉に、もう一度出かけてみたい。

今回はここまで。 |

2022年10月28日(金)

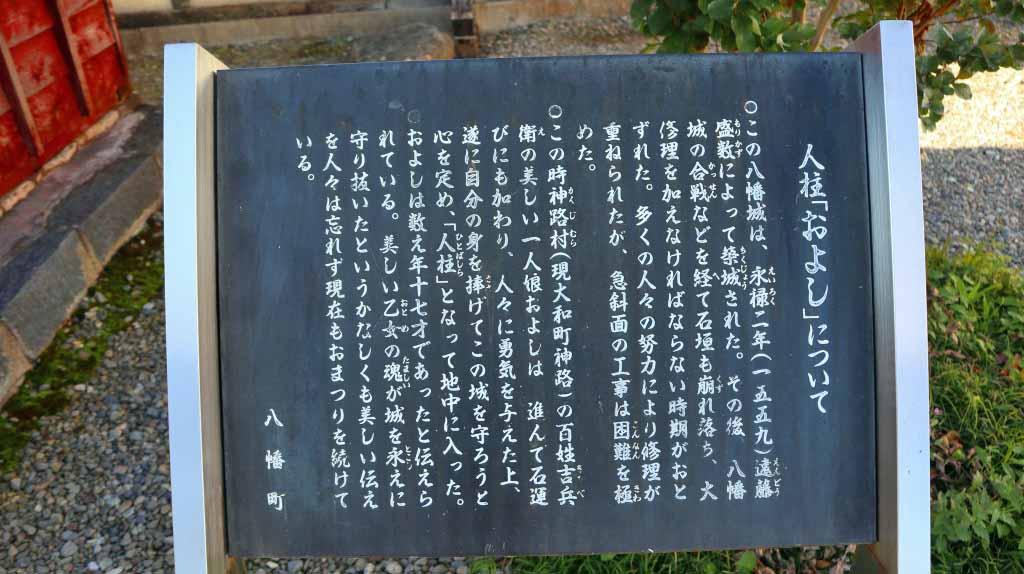

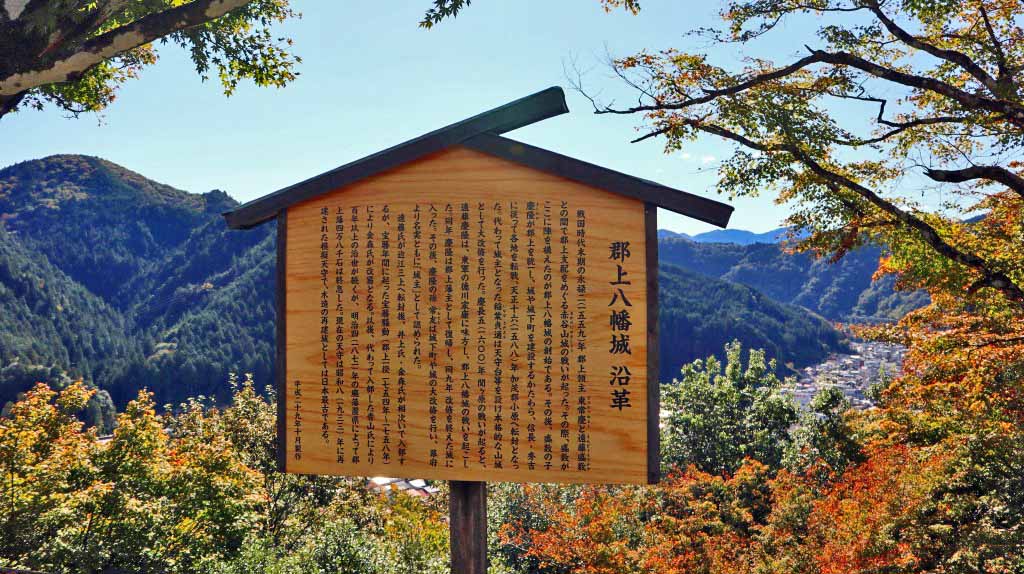

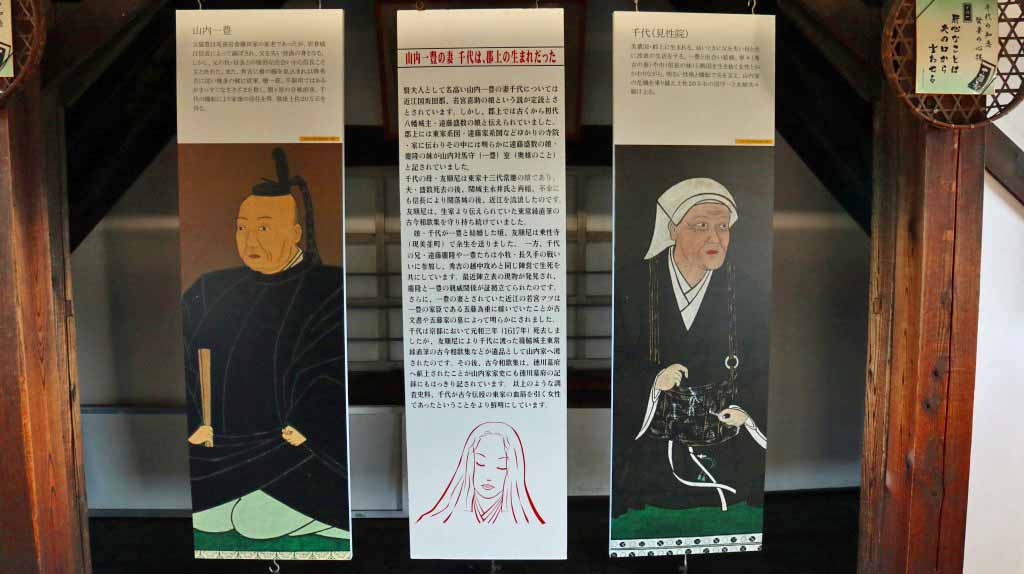

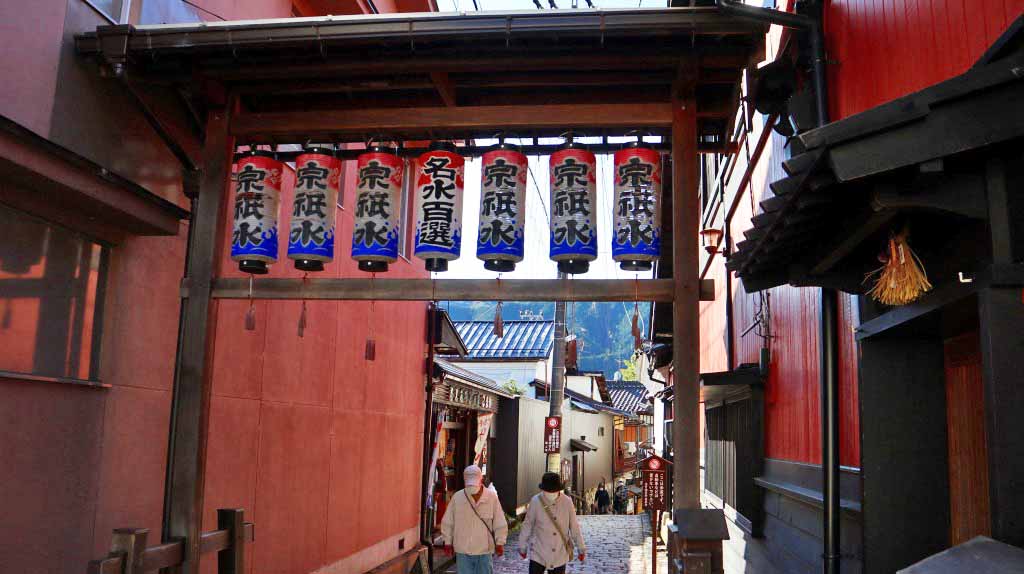

郡上八幡、美濃市を観光しました

2022年9月27日(火)

「全国旅行支援」 内容

2022年9月23日、Go toキャンペーンの第二弾の『全国旅行割』の記事を掲示しましたが、観光庁から内容が公示されました。詳しくは下記にリンクを張りました。

001514334.pdf へのリンク

制度の名前が、『全国旅行支援』と変わります。

これによりますと、

①宿泊支援

乗車券付旅行の場合 :8000円(ツアーや旅行業者に依頼)

マイカーで行く場合 :5000円(直接、ホテルや旅館に予約)

②地域クーポン券 :3000円分

地域クーポン券は都道府県ごとに実施されるようです。

宿泊するホテル(旅館)にチェックイン時に、ワクチン接種証明書(スマホなど)と自己証明(運転免許証)

を見せて、手続します。

事前に、全国力支援制度を利用する旨、ホテルに連絡しておく方が良いでしょう。

|

2022年6月6日~7日

淡路・洲本温泉から徳島県内の四国88ヶ寺を巡る

(掲載が遅れました;掲載日2022年9月26日)

コロナ禍にありますが、ワクチン接種と変異株の感染力が弱まり重症化しないという状況になりましたので、近畿6県内の『地域割支援』を利用して、行きつけの淡路島・洲本温泉街の洲本インターナショナルホテルに宿泊し、活きのよい海鮮料理と淡路牛を食べました。

車で行けば、時間余裕が十分ありますので、足を伸ばし、四国八十八カ寺の一部を廻りました。

今回は徳島県内の23札所の内、1番から9番札所を廻りました。

■札所の言われ

お遍路さんたちが参拝に訪れる、徳島23ヶ所、高知16ヶ所、愛媛26ヶ所、香川23ヶ所、計八十八ヶ所の霊場のことです。人間の厄年にあたる男性の42歳、女性の33歳、子供の13歳の合計が88なので、88ヶ寺になったといわれています。

■四国88ヶ寺霊場の全紹介HP

https://88shikokuhenro.jp/shikoku88/

■【徳島県】 発心の道場 阿波23ヵ寺(1~23番)

https://88shikokuhenro.jp/shikoku88/#tokushima

発心とは、私達が仏教に興味をもつ心を得ること。人それぞれ何がきっかけになるかは違います。

遍路の旅とは何だろうと思うのも、旅のきっかけのひとつといえます。

今回お参りした寺

1 霊山寺(りょうぜんじ)

2 極楽寺(ごくらくじ)

3 金泉寺(こんせんじ)

4 大日寺(だいにちじ)

5 地蔵寺(じぞうじ)

6 安楽寺(あんらくじ)

7 十楽寺(じゅうらくじ)

8 熊谷寺(くまだにじ)

9 法輪寺(ほうりんじ)

未だ、お参りしていない寺

10 切幡寺(きりはたじ)

11 藤井寺(ふじいでら)

12 焼山寺(しょうざんじ)

13 大日寺(だいにちじ)

14 常楽寺(じょうらくじ)

15 國分寺(こくぶんじ)

16 観音寺(かんおんじ)

17 井戸寺(いどじ)

18 恩山寺(おんざんじ)

19 立江寺(たつえじ)

20 鶴林寺(かくりんじ)

21 太龍寺(たいりゅうじ)

22 平等寺(びょうどじ)

23 薬王寺(やくおうじ)

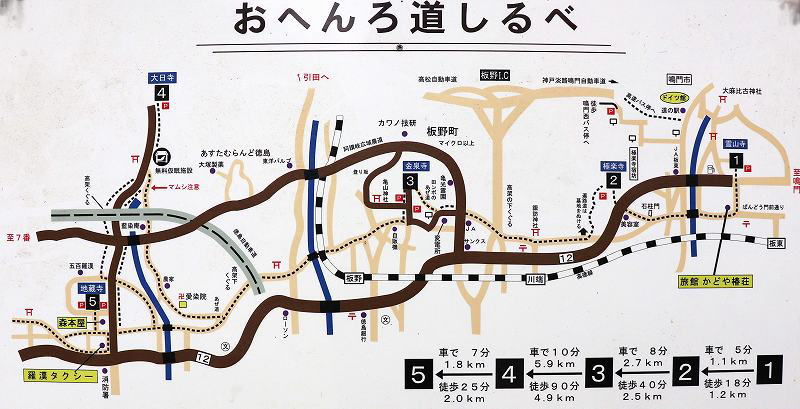

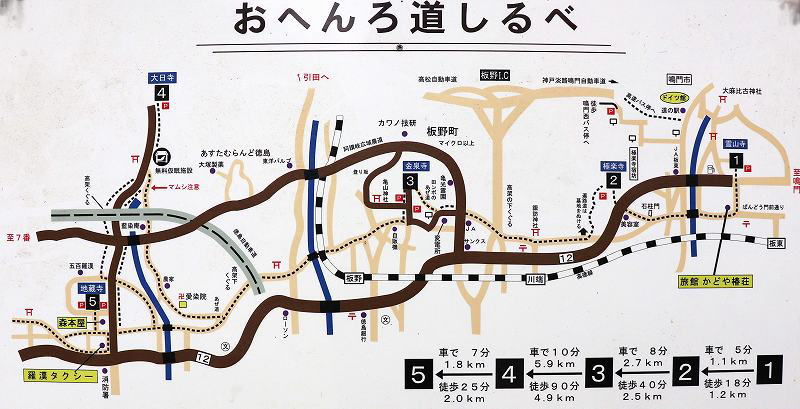

■下図は『お遍路道しるべ』の看板で、徳島県東部の1番札所から5番札所までの地図です。

今回、廻ったところは1番札所から9番札所です。 お参りするだけで、御朱印は頂いていません。

■一番札所 笠和山一乗院 霊山寺

山門

不動明王堂

堂内の灯篭群;ここは灯篭が沢山吊り下げられていた。

不動明王祭壇

菩薩石造が祀られている

多宝塔

多くの多宝塔は朱塗りが多いが、ここは色が剝がれてしまったのか、古い建物

■二番札所 日照山極楽寺

大変手入れがされた素敵な庭園だった

観音堂

鐘楼

長寿杉 弘法大師が手植えされたとされる巨木 大杉

大杉の説明看板

大杉

■三番札所 亀光山金泉寺

山門 赤色の派手な山門

境内 赤い橋は神社のようだ

本堂

観音堂

多宝塔

■四番札所 大日寺

門前風景

山門

本堂

薬師如来堂

薬師如来堂内 祭壇

鐘楼門

■五番札所 地蔵寺

山門

本堂

太子堂

鐘楼

修行大師御尊像

六角堂

五百羅漢 太子堂

弥勒堂

■六番札所 温泉山 安楽寺

平安の時代、四国を巡錫中の弘法大師様が、この地に温泉が湧き出ていることを発見されました。

その温泉は万病を治癒する効果があるとされ、弘法大師様は病魔から人々を救う「薬師如来様」と

縁深い土地であるとおっしゃられ、お堂を築き薬師如来様を刻んで安置されました。

弘法大師様が温泉湯治のご利益を伝えた地でございます。

山門

境内庭園

多宝塔

内部には京都大仏師・松本明慶師作の五智如来様がまつられており、煌びやかな極彩色の仏画や彫刻

で浄土を表現しています。

また、塔の周りの基壇には四国八十八ヶ所の砂が埋められているので、外部を一周することで四国八十 八ヶ所のお砂ふみをすることができます。

本堂

祭壇

本堂には御本尊である「薬師如来様」が安置されています。

これは温泉を発見した弘法大師様が、この地は病魔から人々を救う薬師如来様との縁が深いとおっしゃら れたことによります。

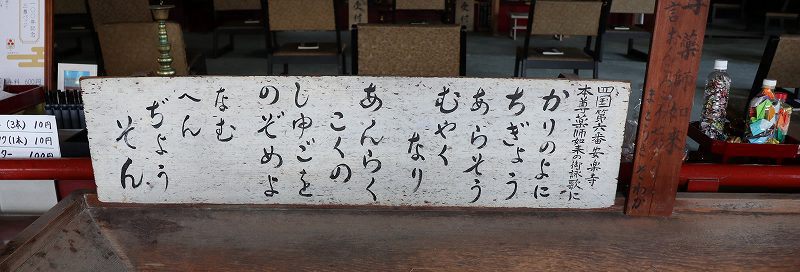

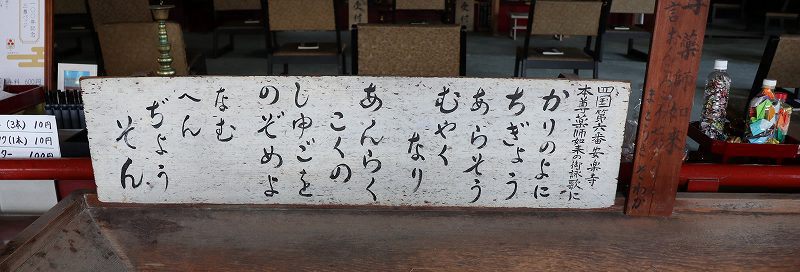

本尊薬師如来のご詠歌

■七番札所 光明山蓮華院 十楽寺

門前

山門

本堂

境内から帰路の山門 縁結門(左通路) 縁切門(右通路)

煩悩(愛欲や欲望)を悟りに変えて、菩提心(悟りの境地)まで導いてくれる力を持つ仏様。

息災、増益、敬愛、降伏の四つの利益があり、降魔や除災、男女の縁結びに多いに効果があらわれると

されています。

多宝塔

■八番札所 熊谷寺

山門

本堂

太子堂への石段

■九番札所 法輪寺

山門

境内(本堂と太子堂)

本堂

太子堂

|

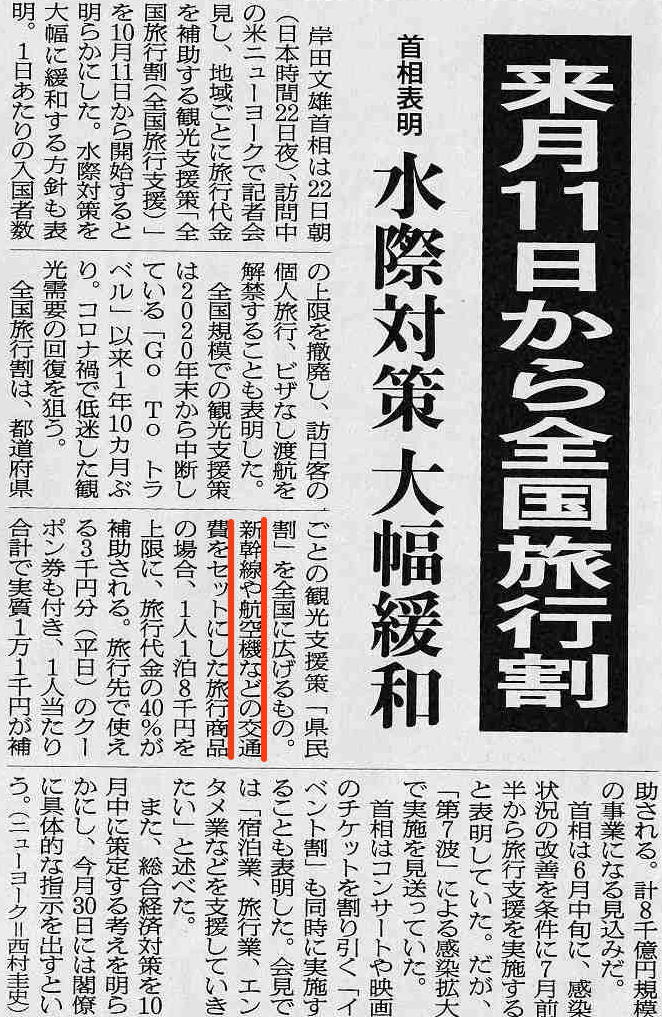

2022年9月23日(金)

『全国旅行割』が10月11日よりスタート

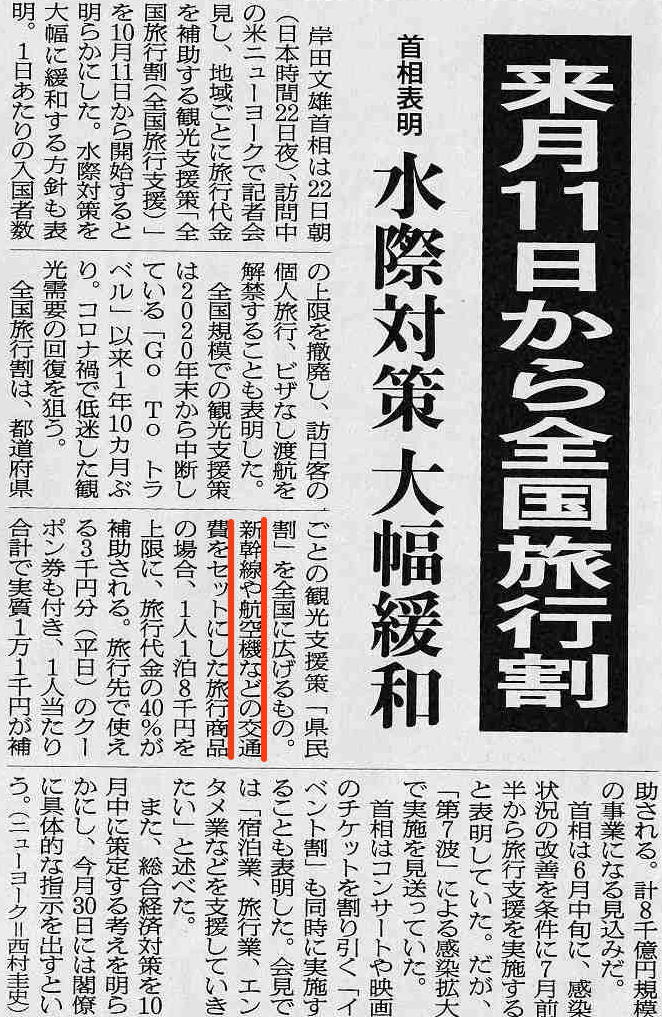

9月23日朝日新聞朝刊によると、来月11日から全国旅行割が実施されるという記事が掲載されていました。

海外旅行は、まだ行くような精神状態ではありませんが、国内旅行は、十分感染対策して、近場を中心に、マイカーで出かけようと考えていますので、下の記事の赤線の部分が少々気になるところです。

|

2022年9月21日(水)

『大阪いらっしゃいキャンペーン』を利用し、生駒界隈を散策しました!

コロナ禍で旅行は見合わせていましたが、ワクチンの接種と、オミクロン株の感染力の弱体化と感染時の重症化の減少で、一時期のパンデミックから落ち着いてきましたので、感染防止に気配りしながら近場をうろついています。

先般、伊勢志摩に行き、温泉とイセエビ料理を堪能しました。その後、淡路の洲本(温泉)に行きました。

この2か所のホテルは、今まで何回か利用した気に入りの観光ホテルです。

・湯元館ニュー浜島(つばき館);浜島温泉

・淡路インターナショナルホテル;洲本温泉

今回は、『ホテルセイリュウ』に泊まりました。『大阪いらっしゃいキャンペーン』を利用。

宿泊費5千円、買い物クーポン券2千円分、計7千円/人の支援があります。期間は9月30日まで。

利用条件は、大阪府民対象、コロナワクチンを3回以上の接種証明書(スマホ接種証明でも可)、公的身分証明書(運転免許証や、健康保険証など)を見せてチェックインし、クーポン券を貰い、翌日清算時にホテル代から5千円引となります。

食事の飲み物代にクーポン券が利用できます。もちろん、館内や参加店での利用が可能です。

『観光業支援』は、いくつかの公的支援キャンペーンを打っています。

①県内のみのキャンペーン;県内住民に対する独自のキャンペーン

②地域キャンペーン;各ブロック(近畿6県内や、中部地方などの地域住民対象)キャンペーン

③全国旅行支援キャンペーン

がありますが、それぞれキャンペーン期間が定められていますので、ネットで調べる必要があります。

③全国版キャンペーンは、『Go to キャンペーン』として、好条件で支援が受けられましたが、コロナの拡大で、この制度は、現在中止になりました。

全国版は、秋から年内に再開されるそうですが、まだ詳細の発表はありません。

聞くところでは、『Go toキャンペーン』より少し支援金が減るそうです。

『Go toキャンペーン』は、宿泊代12000円支給と、2000円の買い物クーポンが出ましたが、次の『全国旅行支援制度』は、宿泊代が11000円になる予定と聞いています。(あくまで予測です)

■今回の路順

9月20日:宝山寺(奈良生駒) ⇒ 枚岡公園 ⇒ ホテルセイリュウ(泊)

9月21日:瓢箪稲荷神社 ⇒ 石切神社 ⇒ 帰宅

■大型台風14号が来るという予報の中で、どうしようかと迷ったのですが、九州を縦貫すると聞いたので近畿に近づく頃は勢力がガタ落ちするだろうと思い、予定どおり実行しました。結果は何の影響もなくて良かったです。

■東大阪市内を走ると、道幅が狭く、曲がりくねっていて、街中は自転車や人が多く、坂も多く運転は大変でした。二度、三度は行きたくないところです。

交野市内も狭いところがありますが、東大阪市は本当に建て込んだ街という印象を受けました。

■ホテルセイリュウは生駒山の中腹にあり、大阪市内の夜の眺望は圧巻でした。

これを見るために行ったので、この夜景には満足して帰りました。真冬の空気が澄んだ頃に行けば、さらにきれいだろうと思います。

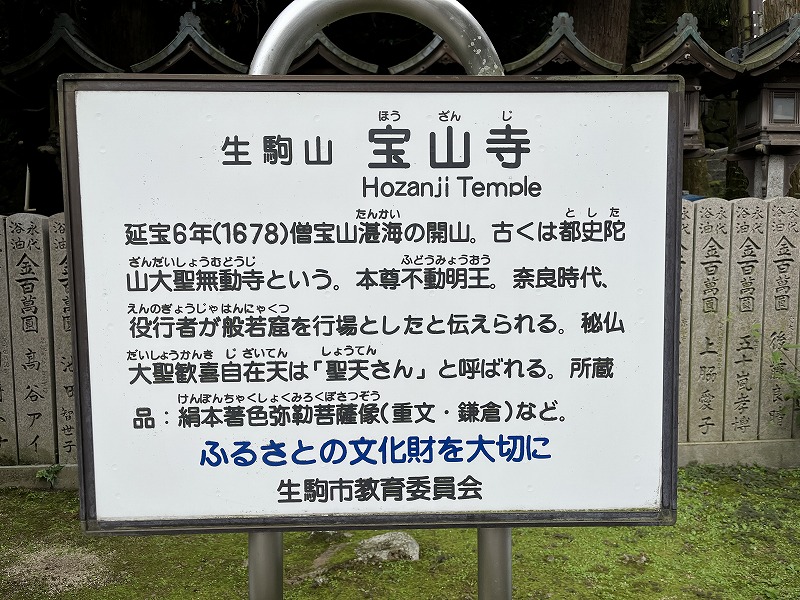

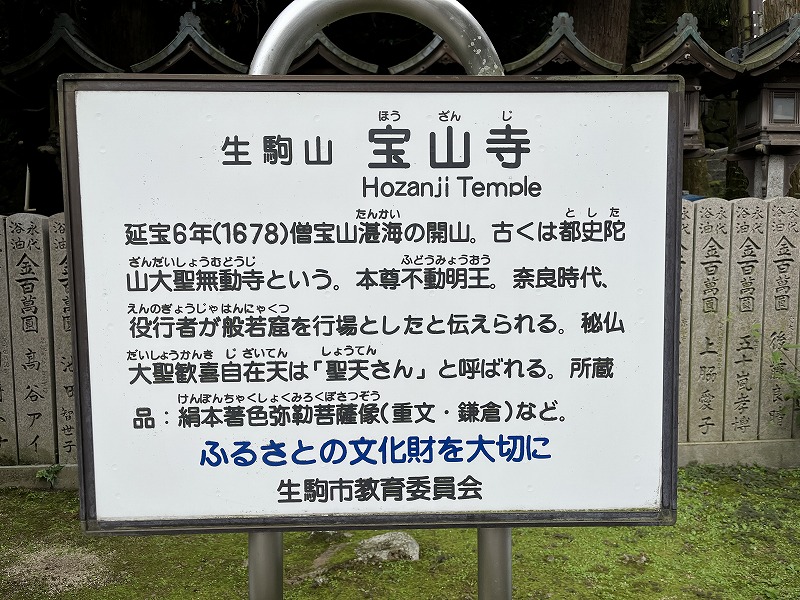

■宝山寺は立派な真言律宗大本山で、山を切り開いた広大な敷地や背後の岩山に仏像(弥勒菩薩)や小さな祠(ほこら)が祀られていて、密教の寺という印象を受けました。参道を歩いて驚いたのは、信者の方々の寄付の石柱が並んでいますが、その中に、1億円、5千万円等々の巨額の表示が目につきます。

今までたくさんの神社仏閣を見てきましたが、ここは超高額の寄贈が多く、びっくりしました!!

金回りが良いのか、駐車場は無料で、管理員さんもいました。

■宝山寺の案内図

宝山寺 門前

宝山寺看板

本殿

拝殿(ヒノキ葺き屋根;本殿左側)

多宝塔(正面)

多宝塔(左側面)

■多宝塔の説明

多宝如来を祀(まつ)る塔。多宝仏塔ともいう。

平安時代初期に

空海が高野山に建立を計画していた毘盧遮那法界体性塔(びるしゃなほっかいたいしょうとう)

にその原型が求められる。

基壇上に初重を平面方形、二重を平面円形とする二層塔は日本独自の形式であり、最上部に

相輪を設置した塔をいう。

『法華経』見宝塔品(けんほうとういほん)の説による多宝如来によるもので、本尊は大日如来。

この塔形は日本へ仏塔を伝えた中国,朝鮮半島にはなく,日本で創始されたと思われる。

平安時代初め,空海は高野山で大日如来の三昧耶形(さまやぎよう)をモデルにして

毘盧遮那法界体性塔(びるしやなほつかいたいしようとう)を建立したが,この塔は三昧耶形

そのままの宝塔形式(円形平面の一重塔)に裳階(もこし)(庇)を付けた二重の形式で,

下重は方5間で内部には円形に並ぶ12本の柱列が2通りあったらしい。

裳層内部に円形の塔身部が認められるものを大塔(だいとう)ともいう。

塔身上部の白漆食(しっくい)塗りの部分を亀腹(かめばら)という。

平安時代に密教が最澄・空海によって伝えられてから出現した建築である。

天台宗では、初め『法華経(ほけきょう)』を法舎利(ほうしゃり)とし、それに胎蔵(たいぞう)界の

五仏を祀った多宝塔を建立、真言(しんごん)宗では大日如来(だいにちにょらい)を祀る。

多宝塔は主に真言宗系の寺院で見られるのも特徴である。

岩の祠に、弥勒菩薩像

高額の永代浴油石柱(1億円~1千万円))

太師堂への参道(秋の彼岸が近い、墓には花が供えている)

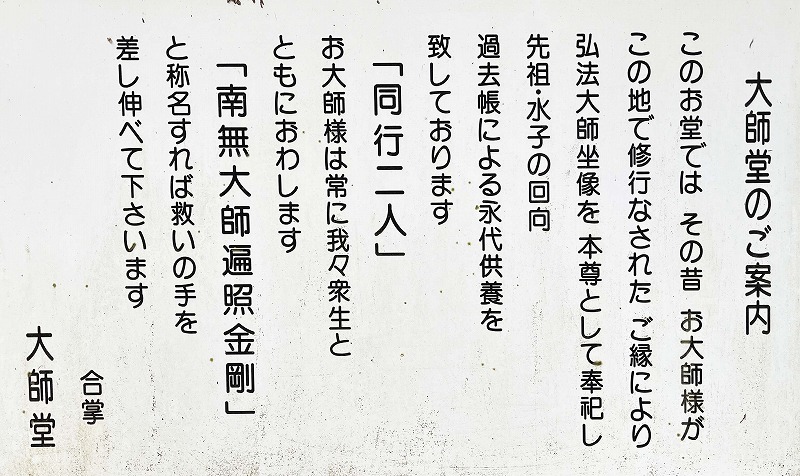

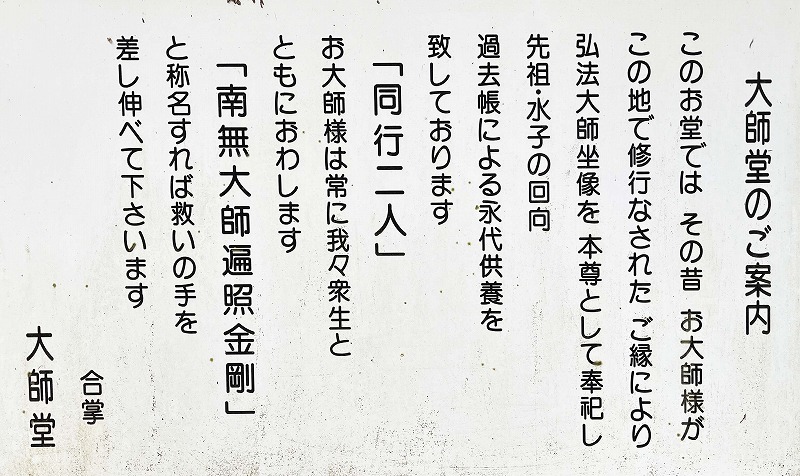

大師堂

大師堂内部 弘法大師像

大師堂案内板

南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)

■枚岡神社

神社内広場から本殿を見る

本殿

本殿(右側から)

本殿奥の社殿、さらに奥に赤い社殿が3棟ある

■瓢箪稲荷神社本殿

瓢箪稲荷神社鳥居

この稲荷神社の鳥居は結構大きかった。

本殿は小さな感じで、ひっそりしていた。

■ホテルセイリュウ 客室内からの大阪市街の夜景

遠くに梅田から難波ハルカスの高層ビル群が中央部に見える

|

2021年3月16日(火)

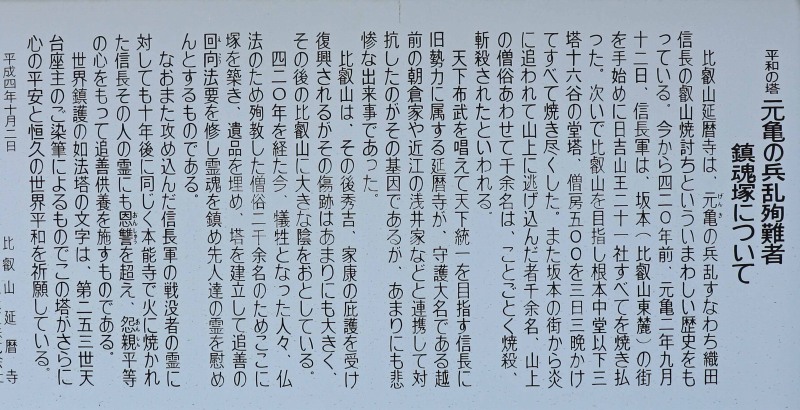

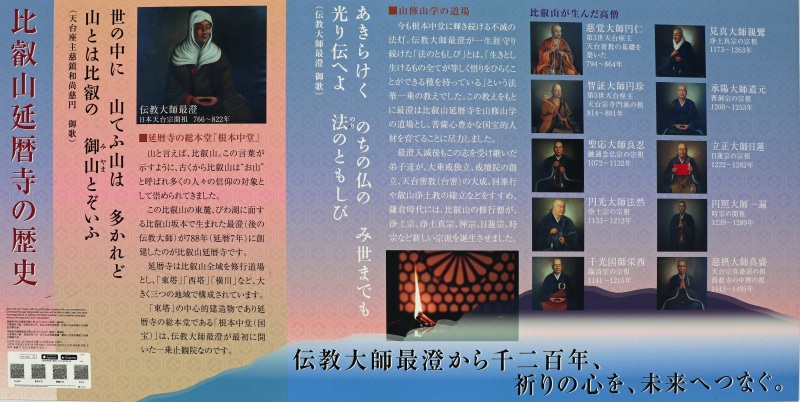

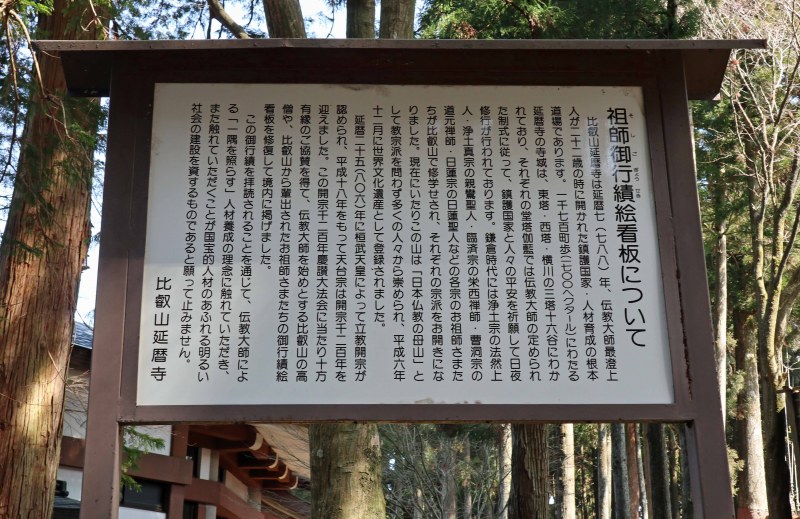

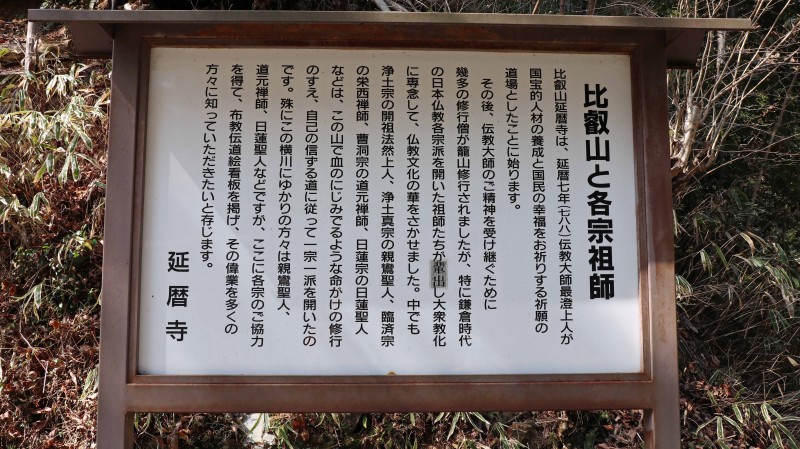

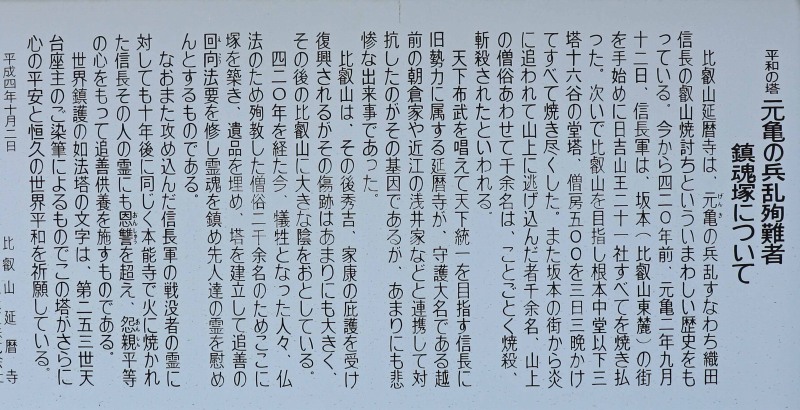

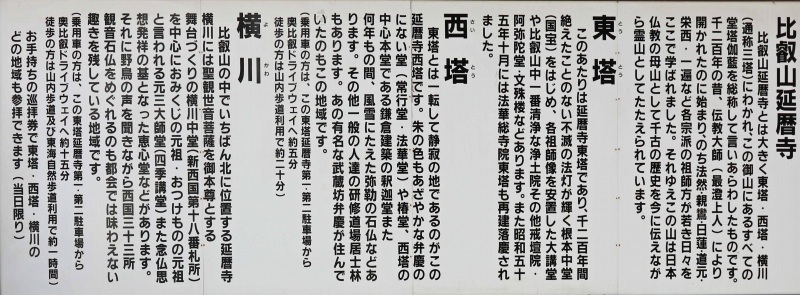

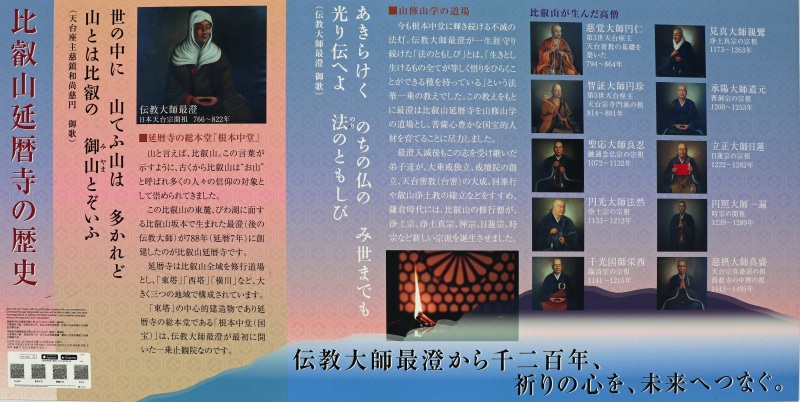

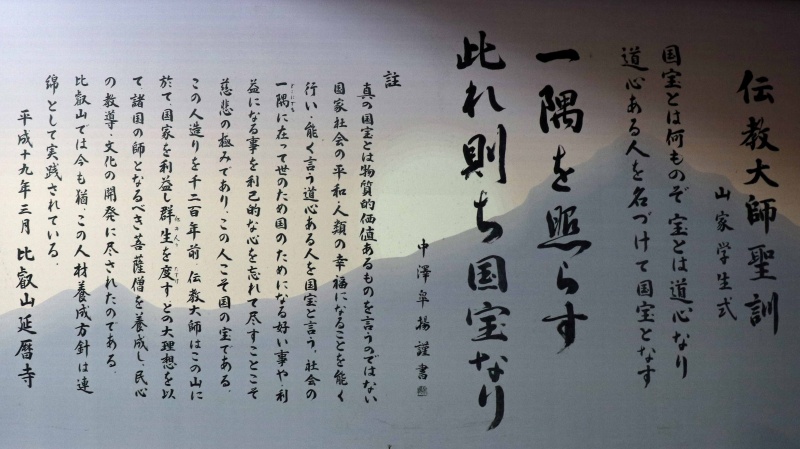

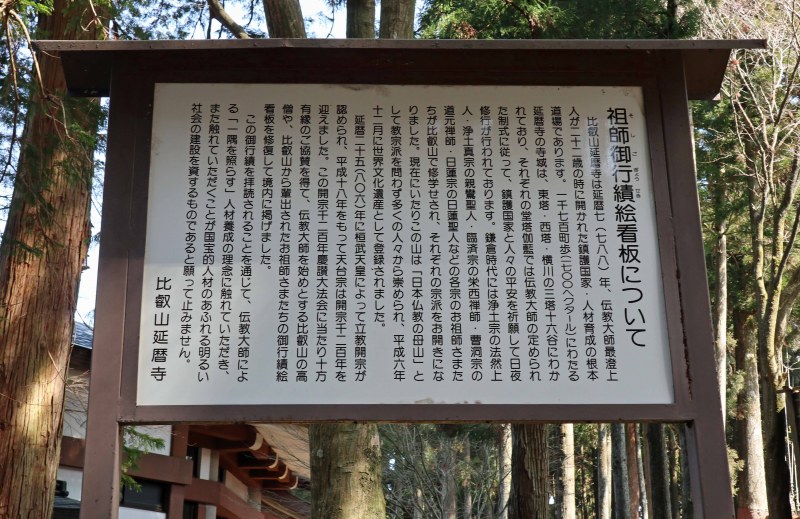

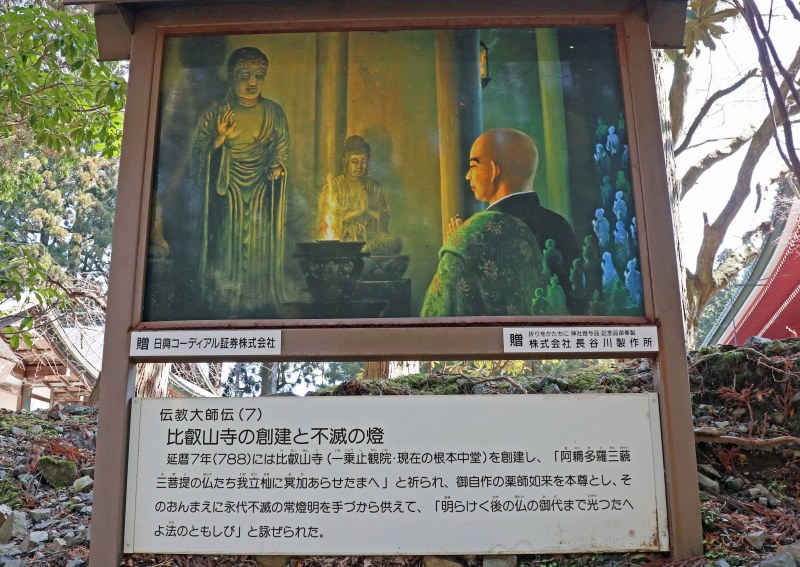

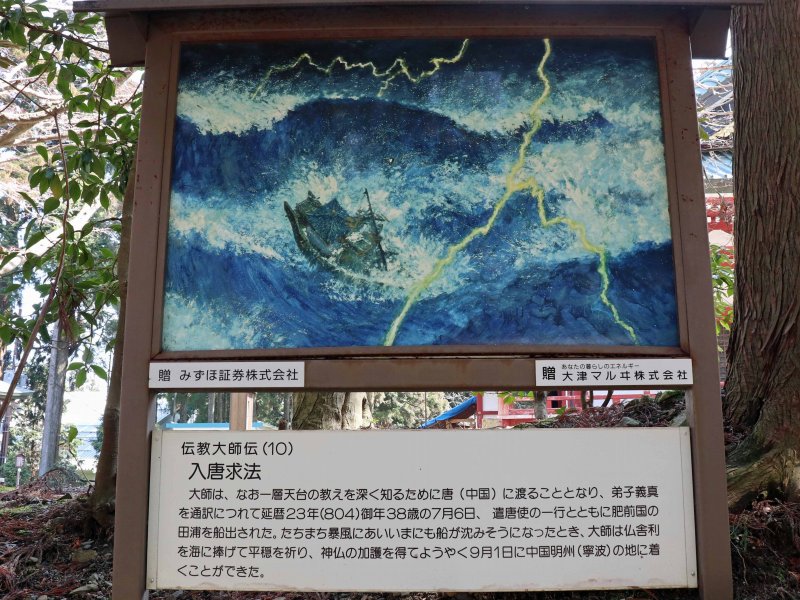

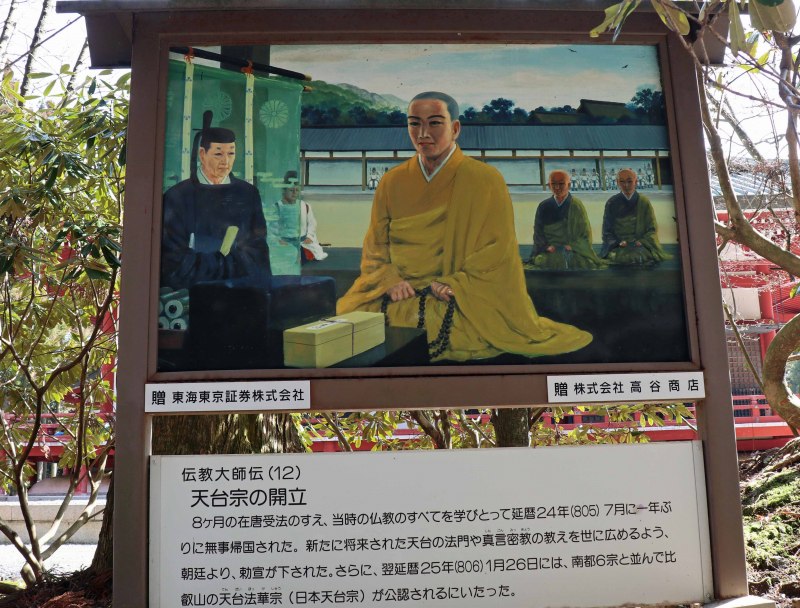

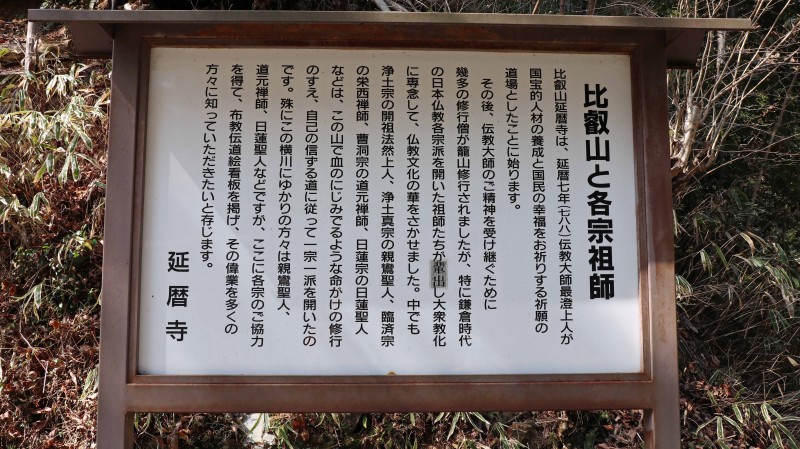

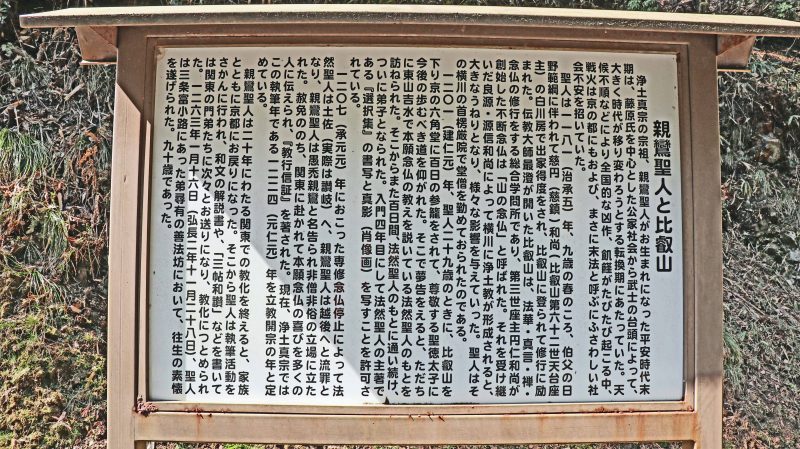

比叡山延暦寺と、坂本の西教寺の見学

(資料の整理の都合で、UPが遅れました)

コロナ禍中で、宿泊旅行は差し控えている。車で日帰りができる近場で魅力的な場所は?と探し、昨年のNHK大河ドラマ「キリンが来る」の明智光秀の墓がある西教寺に行ってみた。

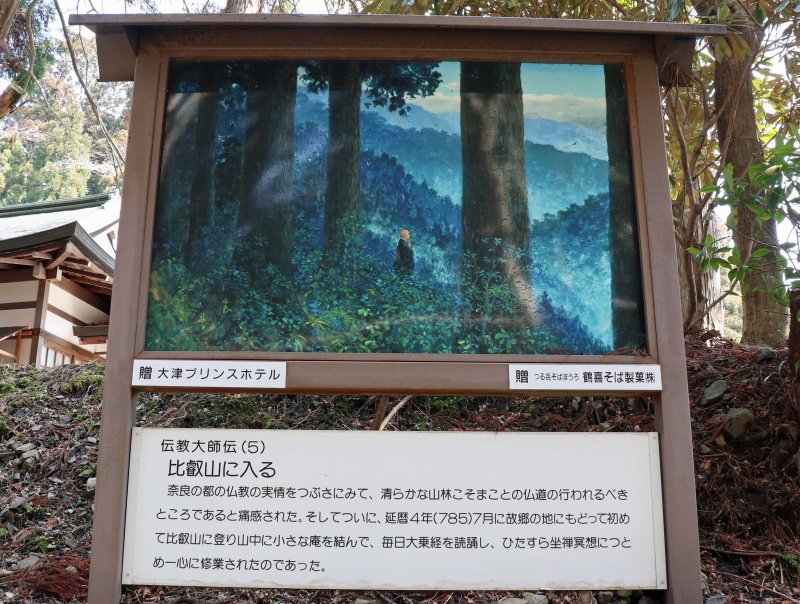

道順はまず、比叡山ドライブウェイで、久しぶりに比叡山延暦寺にお参りした。

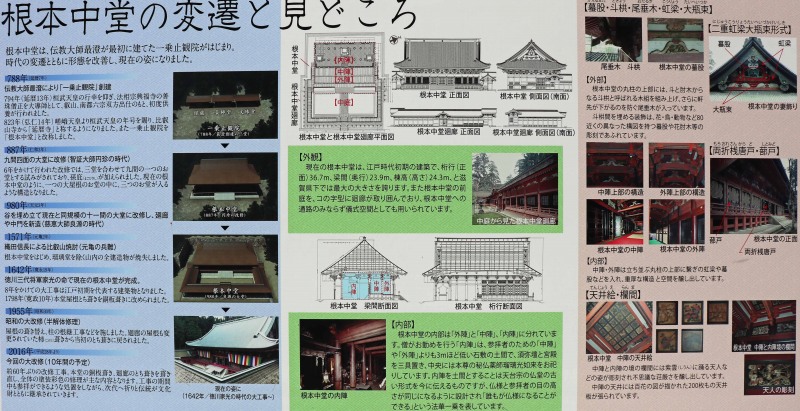

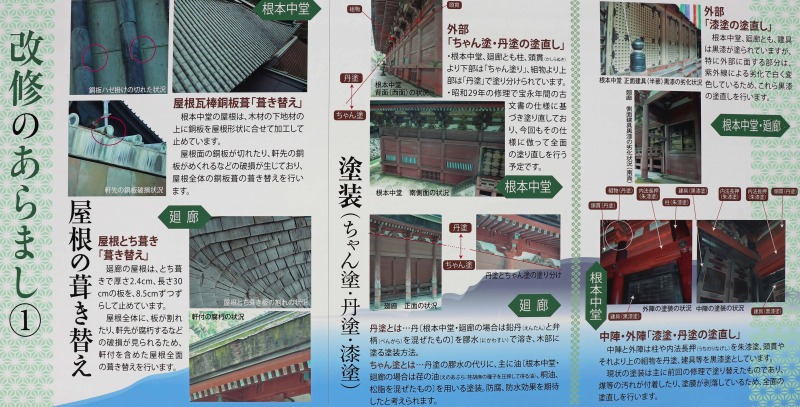

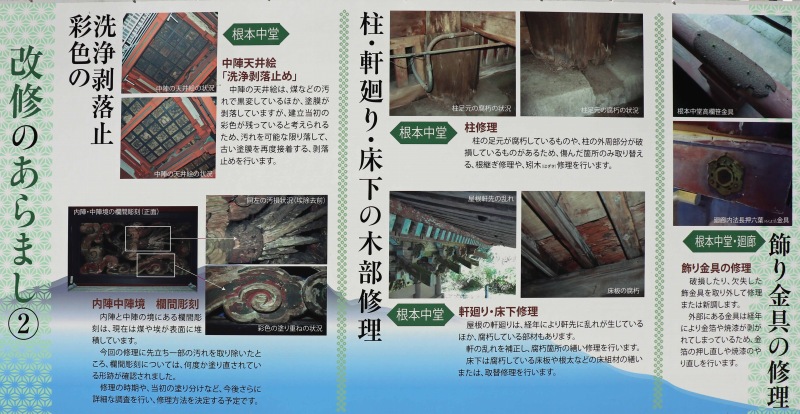

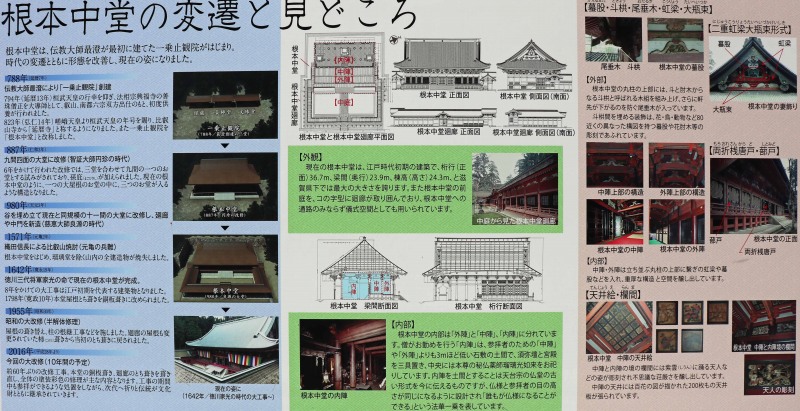

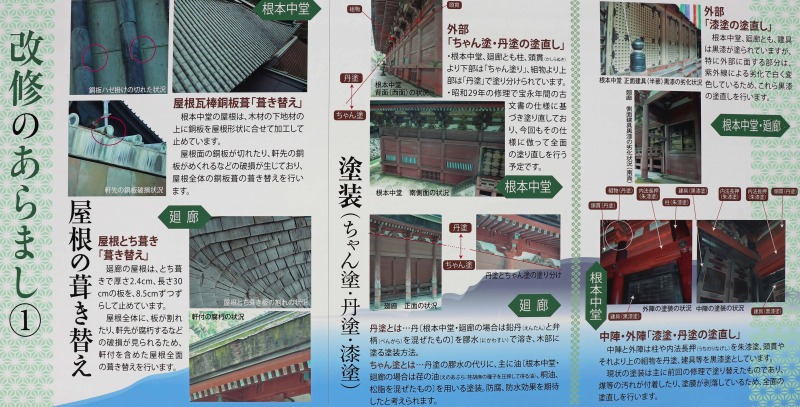

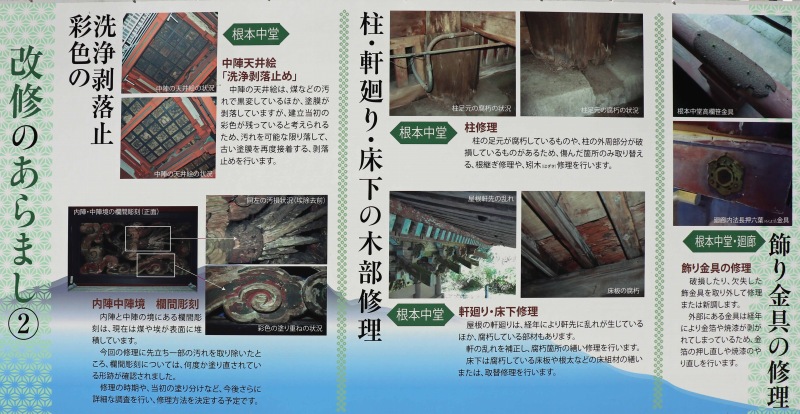

根本中堂は大改修工事中で、全面遮蔽膜に覆われていたのでお堂の姿は外から見えなかったが、堂内には入ることができ、久々に千年の灯を見てきた。(堂内撮影禁止のため、写真はない)

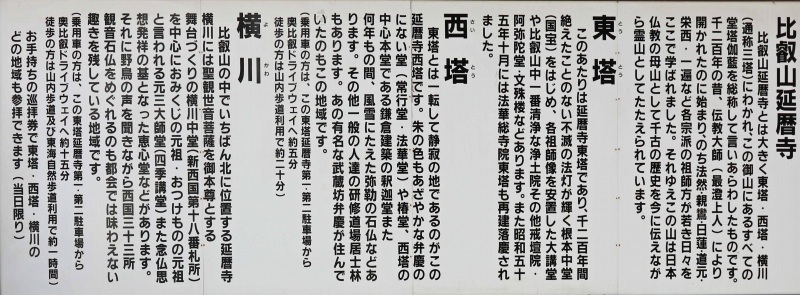

比叡山が3つの区域(東塔エリア、西塔エリア、横川エリア)に分かれていることを今回行ってみて知った。叡山は広大な土地で、この3つのエリアを歩いて回るには相当脚力が要る。

我々は下図のように3つのエリアの各パーキングに車を留めて、見て回った。

昼食は「叡山そば」を食べて、一休みしてから、山を下り、途中にある西教寺にお参りした。

当日はお天気がよく、きれいな写真が撮れましたので、掲載します。

合わせて、下線部のある項目をクリックして、ホームページをご覧下さい。

文珠楼

大講堂

鐘楼

大改修工事中の根本中堂(完全に建物が覆いつくされている)

延暦寺の一番大切な建屋の一つ;戒壇院(仏教の教え、戒律を学ぶ建物)

阿弥陀堂

法華総寺院東堂

常行堂(左)と回廊を挟んで法華堂(右)

常行堂

法華堂

ここから、 西教寺(坂本の天台真盛宗総本山)にお参りする。

総門

まっすぐの寺の参道

本堂、左に鐘楼

本坊

客殿

客殿

客殿庭園

明智光秀一族の墓

本殿(本堂)

門扉に寺紋である三羽雀を間近で見ることができます。まるまるとふっくらした雀が愛らしい。雀も吉鳥で子孫 繁栄や穀物の豊作の意味があるそうです。

唐門からの琵琶湖の眺望は素晴らしい!!

お参りを終え、無事に帰宅!! |

と石段が続く

と石段が続く

総門を入ったところに石碑がある。

総門を入ったところに石碑がある。 諸悪莫作

諸悪莫作

一休上人

一休上人