ワルシャワとバルト3国周遊へようこそ!

歴史を刻む

ワルシャワとバルト3国周遊9日間

JTB旅物語

2015年10月05日出発

2015年10月13日帰国

2015年10月23日修正

今回の旅行目的は?

| 『バルト』と言えば、日本人なら元大関「把瑠都」を思い浮かべる。彼の笑顔が非常にほほえましく、親近感があり、印象深いものがあった。その把瑠都がケガや体調不良で早々に大相撲を引退した。残念だ!。 今年は6月に『スペイン&ポルトガル』に行き、これで一応、ヨーロッパ主要国や都市や観光地は周遊したので、少し辺境の地である『バルト3国』を選んだ。 バルト3国は地理的にロシアとヨーロッパ、北欧に挟まれたバルト海沿岸の国々であり、領土は狭いという印象があった。歴史の波に飲み込まれながら、民族、文化や宗教を守りながら生き抜いてきた人々の生活や、自然の風景や、特に歴史的に長い間ロシア帝国、その後、ソ連に併合され、共産圏連邦国家として統治されて来た歴史を持ち、つい最近、1989年に『人間の鎖』でデモを行い、1992年にロシアから独立を果たしたバルト3国とはどういう国か興味があった。 もう一つは、ポーランドの首都ワルシャワを訪れ、ショパンの生家とキュリー夫人の生家や、独立のために戦ったゲットー記念碑などを見学すること。 ワルシャワには『中央ヨーロッパ6ヶ国周遊ツアー』で行ったことがあるので、今回は2度目の観光になる。前回は、駆け足で見て回ったが、今回は1日かけてゆっくり見ることができた。ポーランドも旧ナチスドイツの侵攻を受け、ソ連邦の一国として併合された暗い歴史を持つ。そういう過去の歴史と独立後の姿、北欧スウェーデン、ノールウェイ、フィンランド、デンマーク4ヶ国との違いをみたくて、今回の旅行になった。 |

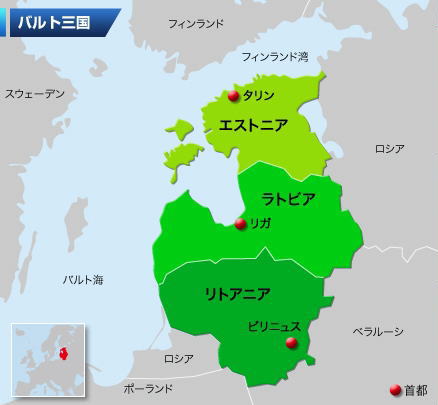

ポーランドとバルト3国の位置関係

ポーランドとリトアニアの間にロシアの飛び地がある。

ポーランドとバルト3国の基本情報

バルト3国は、国土面積が上表のとおり北海道と対比できるほどの小さな国々である。 言語学的にはリトアニアとラトビアがインドヨーロッパ語族(印欧語族)に属し、エストニアはウラルアルタイ語族に属する。ウラルアルタイ語族はフィンランド語も同じ体系で大きな意味では、日本語も広い意味では同じ言語体系に入る。 同じ語族であっても、意思疎通はできないようだ。リトアニア語とラトビア語は方言のようなもの。エストニア語は全く言葉が違うので通じない。しかし、これらの国は長い間、ロシア帝国やソヴィエト連邦国家として併合されて来たので、ロシア語は通じる。 独立を果たしたが、今もなお、ロシア人も沢山住んでいる。 街中で会話を聞いていると、意味は分からないがロシア語で話し合う人が大勢いた。 ポーランドも、バルト3国も、いわゆるヨーロッパの地形で、地平線が見渡せるような広大な土地が広がっている。高い山はなく、精々数10mの丘がある程度。森や林はたくさんあり、赤松や、モミ、白樺や、クヌギや、栃(トチ)や、菩提樹など寒さに強い樹木が自生している。 広大な畑には、牧草、野菜類が植えられていた。多分、麦やトウモロコシなどが沢山栽培されるのだろうが、既に、気温が下がっていたので、それらは収穫の後の風景になっている。一部、家畜用かもしれないトウモロコシが畑に立ち枯れで放置されていた。 地理的な位置は北緯55度近辺にあり、樺太の北端と同緯度で、バルト海の影響で、緯度の割には気温が高いが、真冬には零下20度ぐらいまで下がる時もあるらしい。雪は場所によるが、1mから1.5mぐらい積もるらしい。 朝は零度前後まで下がり、日中は5,6度、暖かい日は10度ぐらいという状態であった。 街を歩く人々は日本の真冬の服装で、帽子をかぶり、マフラーをし、分厚いオーバーを着ている人もいた。 今回の旅行は、行く前まで雨続きだったので気がかりだったが、晴天域が広がり、前回のスペイン・ポルトガル旅行に引き続き、連日大変いいお天気に恵まれた。 途中、一日、朝だけちょっと雨がぱらついたが、バスで移動中だったので、目的地に着く頃には晴れてきた。やはり、旅行は天気が何より!! 心が弾む!! 写真がきれいに撮れる!! まず、今回のツアーの行程から・・・・・ |

行程のあらまし

| 10月5日 | 日本(大阪)⇒ポーランド | 《移動》 関西空港⇒ヘルシンキ⇒ワルシャワ |

| 10月6日 | ポーランド ワルシャワ(首都) |

午前:世界遺産ワルシャワ観光 ・聖十字架教会 ・王宮広場 ・キュリー夫人の生家 ・バルバカン ・旧市街広場 ・ゲットー英雄記念碑 ・無名戦士の墓 ・ワジェンキ公園 ・水上宮殿 ・文化科学宮殿展望台 《移動》ジェラゾバボラへ 午後:ショパンの生家 |

| 10月7日 | ポーランド⇒ リトアニア ワルシャワ⇒カウナス⇒ ⇒ビリニュス(首都) |

《移動》カウナスへ移動 400km/7時間 カウナス観光 ・旧日本領事館(杉原領事) ・大聖堂 ・市庁舎広場 《移動》ビリニゥスへ 100km/2時間 |

| 10月8日 | リトアニア⇒ラトビア ビリニゥス⇒トゥラカイ⇒ ケルナヴェ⇒シャウレ⇒ リガ(首都) |

世界遺産ビリニゥス観光 ・聖ペテロパウロ教会 ・聖アンナ教会 ・夜明けの門 ・大聖堂 ・3つの十字架の丘 《移動》トゥラカイへ 25km/30分 ・トゥラカイ城 《移動》ケルナヴェへ 30km/45分 ・展望台 《移動》シャウレイへ 200km/2時間半 ・十字架の丘 《移動》リガへ 120km/2時間 |

| 10月9日 | ラトビア リ-ガ⇒バウスカ⇒リ-ガ |

《移動》バウスカへ 70km/1時間半 ・ルンダーレ宮殿観光 《移動》リガへ戻る 70km/1時間半 世界遺産リ-ガ観光 ・リガ城 ・大聖堂 ・三人兄弟 ・聖ペテロ教会展望台 ・ユーゲンスティール(アールヌーボー)建築 |

| 10月10日 | ラトビア⇒エストニア リガ⇒スィグルダ⇒ タリン(首都) |

《移動》スィグルダへ 60km/1時間半 ・スィグルダ観光 ・ガウヤ国立公園観光 ・トゥライダ城 ・スィグルダ城跡 ・グートゥマニャ洞穴 《移動》タリンへ 260km/5時間 |

| 10月11日 | エストニア タリン |

午前中: 世界遺産タリン観光 ・アレキサンドルネフスキー大聖堂 ・旧市庁舎 ・大聖堂 ・トーンペア城 ・2カ所の展望台 午後:自由行動 |

| 10月12日 | エストニア⇒フィンランド⇒ | 《移動》タリン⇒ヘルシンキ⇒ |

| 10月13日 | ⇒日本(大阪) | 《移動》 ⇒関西空港 |

| 10月5日(月) 関西空港⇒ヘルシンキ⇒ワルシャワ | |

関空の6番出発ゲート |

エアーラインはフィンランド航空 (フィンエアー/エアバス340-400)AY-78便  |

出発後6時間経過、もうすぐウラル山脈 行きの10時間余りは長い! |

無事、ヘルシンキに着陸、乗り継ぎで ワルシャワに向かう |

ヘルシンキから乗り込むエアバス320 |

夕暮れになり、ワルシャワ着陸直前 この日は、移動日、すぐホテルに向かう。 |

| この日のホテルは添乗員さんから「ビジネスホテルのような感じです」と聞いていた。 部屋に入ると超狭い。スーツケース(96L)2個を広げる場所がない。何とかベッドをくっつけたり、イスを移動して 空間を確保した。まさに東横インのダブルベッドの部屋に泊まったような広さしかなく、海外でこんな狭い部屋は 初めての経験だった。ベッドの幅も狭くて、東横インのベッドより間違いなく狭い。寝狂いすると落ちるかも?。 スリムな女性用か? と思うほど幅がないベッドだった。 しかし、よい面もあった。建物は新しく、きれいで、隣のトイレの水の音が全く聞こえてこない。 お風呂(バス)の湯の出も良くて、そういう面では大満足だった。 ワルシャワは急激に発展しているので、従来のヨーロッパ的な古いものを大切に使うという感覚から、合理的に 使い勝手がいいようなものをドンドン取り入れつつあるようだ。他のヨーロッパ諸国は古いものを後生大事に使う ことが多い(コンサバティブな考え方)ので、机やイスや家具調度品など何代にわたって使っているようなものを 見かける。お風呂の湯が出ない、途中で湯が水になりあわてることがあるが、このホテルはしっかりお湯が出た。 そういう意味では日本的な発想なのかもしれない。 とにかく、今日は長い一日だったので、明日からの観光に備え、風呂に入りゆっくり休もう。 翌日の朝食はバイキング方式で、ハム、チーズ、乳製品、パン類、ジュース、果物、コーヒーなどリッチな朝食で、 こちらは日本の一流のホテルの朝食並みだった。東横インの朝食とは比べ物にならない。 少しガスっぽいが、天気は良くて、最高の観光になりそう。予報では晴れの日が当分続きそう! |

|

| 10月6日(火) ワルシャワ市内観光 | |

定番のワジェンギ公園にあるショパンの銅像 バックにある大きなモチーフは柳の木だそうです。 後のショパンの生家の庭に、この柳があります。 ショパン;1810年ー1849年 浜松市と姉妹都市、ショパンの像のコピーを贈った。 この像の前の広場で、5月ー9月の間、屋外ピアノリサイタルが日曜日、午前、午後2回開かれます。 無料です。 |

これは誰でしょう? 銅像の雰囲気から音楽家です。 フランツ・リスト 音楽の魔術師と呼ばれたピアニスト フランツ・リスト(ハンガリー人);1811年ー1886年 ショパンとリストは同年代で仲が良かったそうです。 |

これはなんでしょう? 黒大理石のベンチです。矢印の表面の小さなボタンに触れると、ショパンのノクターンなどの名曲が流れます。ショパン生誕200年記念として、このようなベンチが市内の街角や公園の所々に設置されています。厭されますね。これは今回の新しい発見でした。 |

面白い形の彫刻です! |

ワジェンギ公園内にある水上宮殿(夏の宮殿) 水面に映える宮殿と、紅葉がきれいです。 |

公園内にある資料館? |

ワルシャワで一番高い建物 『文化科学博物館』 60年前、スターリンからの贈り物、高さは237m、 屋上にTV/FM放送送信アンテナを設置している。 30階にガラスがなく、吹きさらしの展望台があり、 ワルシャワ市内を一望できる。 |

展望台30階/地上高114mからの眺望① この日はガスがあり、遠くはよく見えない。 天気が良ければ、ワルシャワ市内が360°見渡せる。 ワルシャワっ子に、「ワルシャワで一番きれいな所は どこ?」と聞くと、文化科学博物館だという。 なぜ? この建物が見えないからだ! この巨大なロシアの贈り物に毛嫌いしているらしい。 |

展望台からの眺望② |

展望台からの眺望③ |

館内を案内してくれている美人の現地ガイド エレベータで1分ほどかけて30階展望台に揚る。 今も、美人エレベータガールが乗務している。 |

吹きさらしの展望台、このフロアが四角の通路に 歩き回れるようになっている。当時の摩天楼。 ロシア人が来て建設工事。材料はポーランド製。 |

聖十字架教会 |

祭壇に向かって大聖堂内部 左の柱の下に、ショパンの心臓が埋葬されている。 現地ガイドの説明を聞くツアー同行者 ショパンの命日、10月17日コンサートが開かれる。 |

|

左の写真の柱の下部を拡大したもの。 柱の中にショパンの心臓が葬られていると表示。 |

旧市街地、王宮広場へ移動 |

建物の壁に、ナチスの戦車のキャタピラが 埋め込まれていた。1944年のもの。 |

正面向こうに見えるのが聖ヨハネ教会 |

入り口の扉に、ワルシャワの人魚と、 ポーランドの鷲が彫刻されている。 |

教会内部、ゴチック様式の教会 |

十字架のキリスト |

広場に、終戦時の荒涼とした旧市街地、 ワルシャワの蜂起の看板を並べている |

旧王宮 王宮は5角形になっていて、中の宝物は戦時中、博物館の地下に移設し隠したので、略雑や火災の被害を免れ、ほとんどはオリジナルのもの。 |

王様が宮殿から聖ヨハネ教会に行く渡り廊下 |

ワルシャワの象徴、広場の人魚の像 ワルシャワを守るためディスワ川から出てきた伝説 |

旧市街地広場:1980年世界遺産登録された ヨーロッパ各地に見られる広場 |

ワルシャワ歴史博物館、ただ今、補修工事中 幕を張って防護しているが、窓枠を描いている |

ワルシャワ一、おいしいアイスクリーム屋(LODY) 自由時間に立ち寄り食べてみたが、濃厚な味わい |

バルバカンに向かうツアー一行 バルバカンに向かうツアー一行 |

バルバカン(砦の意味) 14世紀から15世紀に建造された赤レンガ造り城壁 |

頑丈で分厚いレンガ積みの砦 |

旧市街地の立体模型で説明する現地ガイド |

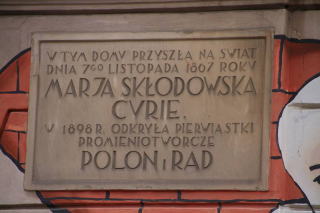

キュウリ夫人の生家、ただいま改修工事中 工事が終われば、壁の絵は無くなる。 |

生家の壁に埋め込まれた銘板:マリ・キューリ ワルシャワ出身で、初の女性ノーベル賞受賞 物理学賞に続き、化学賞も受賞、これも世界初、 功績は、『放射性物質の解明』 『放射能』は彼女の命名による。また、その単位は 彼女の名前にちなみ『キューリ』となる。 放射性元素;ラジウム、ポロニウムを発見した。 晩年は、放射線障害で白血病で健康を害した。 1867/11/7ー1934/7/4 |

キューリ夫人 芯の強い聡明な女性だった |

ワルシャワ市民蜂起英雄の碑  バックの建物は最高裁判所 柱の上に着けている飾りは『天秤』の紋章 日本は弁護士が徽章として使用している。 |

ゲットー英雄記念碑(車窓より) いつもたくさんの花束が供えられている。 ナチス軍によってワルシャワが侵攻された当時、ワルシャワには、ユダヤ人が3割住んでいた。、ナチスにより、強制居住区として壁が作られ隔離された。この場所がその『ゲットー』と言われる強制居住区だった。どんどん衛生状態が悪くなり、ユダヤ人への迫害が強くなり、強制移送が開始された時、蜂起指導者『モルデハイ・アニエレヴィッツ』がゲットーの人々に呼び掛けて地下に潜伏し蜂起した。 この写真は、蜂起の情景を表した慰霊碑の裏面にある強制収容所へ移送される人々をかたどった慰霊碑です。 |

| ジェラゾバボラ | |

ショパンの生家、玄関 今は記念館的な建屋になっている |

当時のグランドピアノの複製品 ピアノの性能が良くなり、それにつれピアノ曲の 作曲技法も次第に高度になっていったそうです。 バロック時代は、チェンバロでしたね。 |

毎年、夏に屋外ピアノコンサートが開かれる。 小さな屋外のテラスでベンチに座り、室内で 演奏されるショパンの名曲を聴くそうです。 今回はスピーカからショパンを流していました。 前回、ここを訪れた時は、室内でピアニストが目の前で ショパンを演奏してくれました。 その時は感激しました。 観光客が多くなり、そういうサービスができないようだ。 前回は小雨が降る中で訪問しましたが、今回は晴天で 気候的にも気持ちがいい季節でした。 |

池のそばに 柳 ワジェンギ公園のショパン銅像に被さる柳は この柳の大木をモチーフにして作ったそうです。  |

広い庭園がすっかり観光コースに様変わりし、 綺麗に手入れがされていたが、素朴さや当時 の面影が無くなってきたような印象をうけた。 庭園内を歩くと、ショパンの名曲が静かに流れていた。 |

秋の気配が濃厚な庭園の木々  庭の所々に設置された30cmぐらいのBOSE製、屋外防滴スピーカ この形のスピーカが園内至る所に設置され、ショパンが流れていた。 |

| 10月7日(水) ワルシャワ⇒カナウス⇒ビリニウス 今日からは長距離のバス移動日、リトアニアに入る。時差もそろそろ解消しつつある。 リトアニアは教育水準も高く識字率はほぼ100%。 |

|

| カウナス 旧・リトアニアの首都、ここに有名な杉原領事がビザ発給した日本領事館がある。 建物は小さな家だが、今は博物館として領事の功績をたたえ、紹介している。 |

|

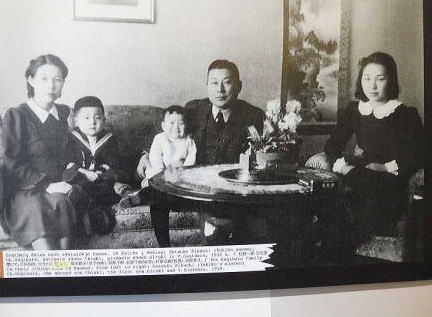

第二次世界大戦時、外交官、杉原千畝(ちうね)氏が領事として任務にあたっていた旧日本領事館です。 当時、杉原領事はナチス・ドイツがポーランドに侵攻し、生命の危機にさらされたポーランドに住むユダヤ人がシベリア鉄道経由で亡命できるよう当時のオランダ領事であったヤン・ツバルテンディックと連携し日本政府の意に反し「命のビザ」とも呼ばれた日本通過ビザの発給し続けました。腕が腱鞘炎で動かなくなるまで署名したそうです。 『私を求めてくる人がいる限り、私は書き続ける』と言う言葉を残しビザの発給をしたそうです。信念の人です。 これにより、6000名以上のユダヤ人が救われたそうです。 |

杉原領事執務室 領事館だったこの建物は現在、その杉原千畝氏の 記念博物館として一般に公開されています。 1985年1月、イスラエル政府から、ユダヤ人を救った人だけに贈られる「諸国民の中の正義の人」の称号を 授与され「ヤド・バシェム賞」を受賞した。 日本人で一人だけだ。 しかし、外務省訓令を無視してビザを発給し続けた 杉原は戦後の1947年外務省を辞めさせられた。 外交官として名誉回復は実に44年後、1991年。 |

杉原氏のご家族 |

旧・領事館の裏庭にリンゴの木が植えられていた。 庭に落ちている黄色く見える点々はリンゴの実 |

旧市庁舎 中世には市場が立った市民広場にある。 18世紀バロック様式の建造物。 その外観の美しさから「白鳥」とも称されています。 帝政ロシア時代には政治犯の牢獄、その後は皇帝の 別宅としても使用されました。現在は市の結婚登記所と なっており、館内の一部は陶器博物館になっています。 高さ58メートルの塔が何とも印象的です。 |

聖ペテロ&パウロ大聖堂 旧市街にあり15世紀前半に建造されたカトリック教会の大聖堂。赤煉瓦造りのゴシック様式で建築されましたが、17世紀半ばのロシア=ポーランド戦争の際に一部破壊され、その後修復され、ルネサンス様式の建物となった。 |

| 10月8日(木) ビリニゥス⇒トゥカラ⇒ケルナヴェ⇒シャウレイ⇒リーガ゙ | |

| 世界遺産 ビリニゥス観光 | |

聖ペテロ・パウロ教会 ローマカトリック教会で尖塔に十字架がある。 内部の石灰の彫像は15年毎に修復が行われる。 |

教会内部の石灰石の細やかな彫刻が見事! 2000以上の彫刻や彫像がある。 主祭壇が完成するまで設計者のパーチェスが死亡した ため、未完成になった。 |

天井から聖ペテロが漁師だったことやノアの箱舟? をモチーフにした舟の造形がぶら下がっている。 右側に掲げられた十字架のキリスト像 |

左の写真の右手に、スペイン風のキリスト像 ナダレのイエス |

『3つの十字架』の丘 14世紀にイタリア人神父7名が来て、3名が殺された。 それを弔うために建てられたもの。 ここからの眺望は素晴らしい! 真っ青の空、右の写真のように煙がまっすぐ立ち登り 外気温は低かったが、無風で坂を上ってきて気持ちが 良かった。  3つの十字架 |

3つの十字架の丘からの眺望 中央の鐘楼のある教会は聖ヨハネ教会 チェコのプラハの千塔に比べれば規模は小さい。 1994年ユネスコの世界遺産登録された。 ここには教会が43のあり、殆どがカトリック教会。 ユダヤ人の教会(シナゴーグ)は1ヶ所 ロシア正教会が10ヶ所 その他、プロテスタント・ルーテル派教会も少々。 |

ゲズミナスの要塞跡 ゲズミナスの要塞跡 |

|

聖アンナ教会? |

ガイドさんも冬装束 朝は冷え込んでいた |

足跡と、方位を埋め込んでいる |

大聖堂 |

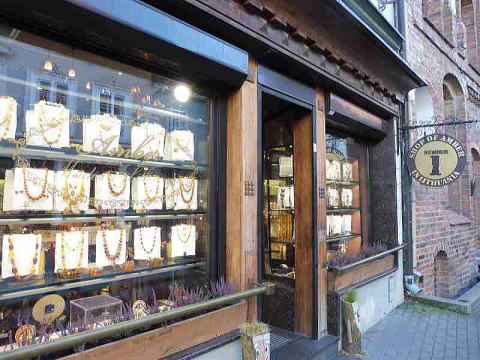

琥珀(こはく/アンバー)の有名専門店 バルト3国付近は琥珀の産地、加工が盛んだ |

美人の店員さんが手に持っている琥珀の塊 アンパンぐらいの大きさですが意外と軽い! |

本物の琥珀はコップの中のように水に浮く! これで見分けられる。ガラスの模造品は沈む。 昆虫が入ったものがあり、高価に逸品となる。 |

すべて琥珀で作った帆や船体 これはいくらするだろう? 琥珀は、植物の樹脂が化石化した宝石。 4000万年から数億年経ている。松脂とよく 似ているので、松脂が変質したものと思って いたが、必ずしも松だけではないということ。 |

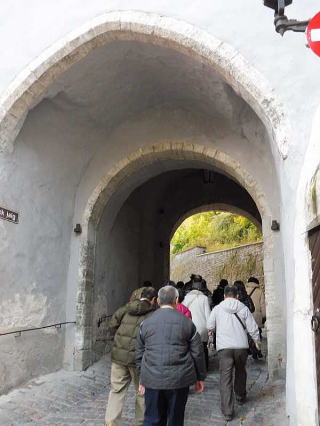

夜明けの門の入り口 夜明けの門の入り口 |

夜明けの門を通り抜ける |

夜明けの門の反対側 この2階にマリア様を祭る小さな教会がある。 夜明けと共に開門し、日の入りと共に閉門した。 |

小さな教会、膝まづいて、一心に祈りを捧げる人々 祭壇にはマリア様。この深い信仰心には驚いた。 貧しい人たちの信仰の場 |

| トゥラカイ城 | |

今回の旅行で、一番絵になる景色だった。 池(湖)に浮かぶ城が非常にきれいだった。 |

ヨットが城との間を行き来している。 ヨット、湖、城、青空、すべて材料整っていた。 |

| ケルナヴェ | |

| リトアニア最初の首都、ネリス川河岸の丘陵地帯 ユネスコ世界遺産登録  考古学の丘からの展望 ケルナヴェの要塞跡 |

|

| シャウレイ 十字架の丘 |

|

夕方になり人影が長くなってきた |

珍しい光景、 無数の十字架が並んでいる |

大小さまざまな十字架が無数に置かれている。 日本の絵馬を奉納するようなものかもしれない。 最近は米国その他外国からも奉納にくるらしい。 |

初めてここに十字架が建てられたのは1831年のロシアに対する11月蜂起の後であると考えられている。数世紀を経て、十字架だけでなくイエスの受難像やリトアニアの英雄の彫刻、聖母マリア像、肖像画、ロザリオなどもカトリック教会の巡礼者によって置かれるようになった。十字架の数は約50,000体であろうと推測されている。 |

| 10月9日(金)リ-ガ⇒バウスカ⇒リ-ガ | |

| バウスカ ルンダーレ宮殿 別名;『バルトのベルサイユ』とも言われる広大な宮殿。宮殿内部は今も修復進行中。 本物のフランスのベルサイユとは比較にならないが、それらしい雰囲気を持っている。 |

|

正面のアプローチ |

通り過ぎると、広場に出て向こうに門がある。」 |

宮殿の門を入る。 |

宮殿内部を写真・ビデオ撮りするには2€ |

壁の飾り、天井の絵は大したものだ! |

白い壁にも沢山の彫刻が施されている |

紋章を拡大し撮影した EJのみ字が見える |

各部屋のペチカ(暖炉)が置かれている。 各部屋のペチカ(暖炉)が置かれている。ここはやはり寒い土地なのだ! |

天井画はテーマが違うが、同じように見える。 壁は部屋によって、模様や色が変わる。 |

この部屋は書斎(図書室) 書棚に沢山の書物、事典などが置かれている。 当時の書物を3枚写真撮りした。 |

ご覧のとおり、寝室、 タイル張りのペチカ(暖炉)が左右に設置されている。 |

貝殻をはめ込んだ象嵌で装飾された家具類 |

見学を終え、赤い絨毯を敷いた階段を下りる。 |

庭園は良く手入れされ、紅葉が始まっていた。 これもベルサイユ宮殿を思わせる光景だった。 |

| 世界遺産 リーガ市内 | |

ブラックヘッドの会館 リーガを代表する建築物(右側) リーガ創設800周年記念に1999年再建したもの。 手前の像は聖ローランドの像 |

大聖堂と前のドゥァマ広場 高さ90mの塔は1776年建造されたもの。 塔の上に取り付けられているニワトリの元物は?  教会の床に降ろされて展示されていた |

リーガ城 リーガ城円形の建物で、歴代の為政者が使用してきた。 現在は博物館になっていて、大統領府が隣接。 |

尖塔が見える聖ペテロ教会 塔の高さは72m、塔に昇ることができる。 塔の展望台から市街が眺望できる。 |

聖ペテロ教会内部 プロテスタント教会なので祭壇は質素 |

教会の塔の展望台にエレベータで登る 教会の塔の展望台にエレベータで登る素晴らしいリーガの街並みが眺望できる 丸い屋根の建物は中央市場。 |

ダウガヴァ川に架かるヴァンシュ橋 |

綺麗な街並み 修復中のリーガ大聖堂が左に見える |

内部に無造作に置かれていた彫刻 |

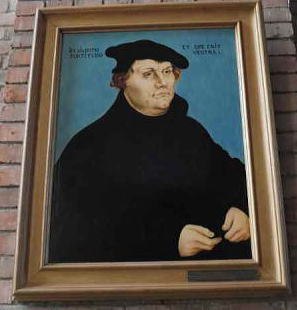

マルチン・ルターの肖像が内部に掛かっている |

なぜか? 家の屋根につけられたネコと犬 |

鼻先がツルツルに触られた豚? 高い鼻を触るほど幸せになれる! |

ユーゲンスティール(アール・ヌーヴォー)の建築物① アール・ヌーヴォー(フランス語: Art Nouveau)は、19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを中心に開花した国際的な美術運動。「新しい芸術」を意味する。花や植物などの有機的なモチーフや自由曲線の組み合わせによる従来の様式に囚われない装飾性や、鉄やガラスといった当時の新素材の利用などが特徴。 分野としては建築、工芸品、グラフィックデザインなど多岐に亘った。 第一次世界大戦を境に、装飾を否定する低コストなモダンデザインが普及するようになると、アール・デコへの移行が起き、アール・ヌーヴォーは世紀末の退廃的なデザインだとして美術史上もほとんど顧みられなくなった。しかし、1960年代のアメリカでアール・ヌーヴォーのリバイバルが起こって以降、その豊かな装飾性、個性的な造形の再評価が進んでおり、新古典主義とモダニズムの架け橋と考えられるようになった。ブリュッセルやリガ歴史地区のアール・ヌーヴォー建築群は世界遺産に指定されている。  ユーゲンスティール(アールヌーヴォー)の建築物② |

|

ユーゲンスティール(アールヌーヴォー)の建築物③ こういうこった彫刻を施した建物が立ち並ぶ市街 |

|

リーガの3兄弟 この3つの建物は |

玄関の屋根にクマが2頭並んでいる |

| 10月10日(土)リ-ガ⇒スィグルダ⇒タリン | |

| スィグルタ カウヤ国立公園 | |

スィグルダ城址の観光に向かう。眼前に門が見える |

城門をくぐると庭園と赤い屋根の建物がある。 これはお城と関係がない観光用の建物。 |

さらに奥に進むと、石づくりの城門と城壁がある。 |

非常にがっしりとした造りの城門 |

| グートゥマニャ洞穴 ここには悲しい伝説が残されている。詳しくは後述。 |

|

若い男女の恋物語の場所 |

余り奥深い洞窟ではない |

| トゥライダ城 | |

城に行く道に博物館があり、当時の資料が展示 |

装身具や装飾品や農機具など多数展示されていた |

これは? |

途中に小さな教会があり、午後結婚式があるそう。 質素なプロテスタント教会 |

赤いレンガ造りのトゥライダ城 |

トゥライダ城 |

| 10月11日(日) タリン 世界遺産 エストニアの首都タリンは中世の雰囲気を強く残している街だ。バルト海の対岸がフィンランドの ヘルシンキと100kmに距離にある。最近は飛行機はもちろん、フェリーや高速船は出ている。 物価が安いので、フィンランドから買い物にたくさんの人が訪れるらしい。バルト海の窓と言える。 |

|

太っちょマルガレータ 街の入り口を守るために1529年に建造された砲塔。 直径が24m、壁の厚さが4.7mもある。 現在は海洋博物館として使用。 |

ここがスルー・ランナ門。上に掲げられた 紋章はタリンの紋章です。 |

スルー・ランナ門を通り過ぎて、振り返った景色 |

街角風景 |

街角風景 |

?? |

?? |

城壁をくぐる |

今も残る石造りの頑丈な城壁 |

通りの店の飾りにブーツが吊り下げられていた |

大聖堂 1219年デンマーク人がトームベアを占領して建てた。 エストニア最古の教会 |

大聖堂の内部は大規模な墓場となっていて、 壁に沢山の墓碑銘や紋章が掲げられ、 石棺、床に墓石など沢山残っている。 |

トームベアの丘からの眺望 少し角度を変えて撮影したもの |

トームベアの丘からの眺望 素晴らしい中世の建物が眺められる。 |

聖ニコラス教会 船乗りの守護聖人ニコラスに捧げられ、13世紀前半に ドイツ商人の居住区に建てられた教会。 |

トームベア城とのっぽのヘルマン塔 代々の為政者が住んだお城。 南側を守るヘルマン塔。 頂上に、エストニア国旗がはためいている。 |

城壁、上を歩くことができる |

城壁 |

街角の風景 |

坂を下って街角に出る |

精霊教会 市庁舎、精霊教団救貧院の礼拝堂として、14世紀初め 記録がある古い教会。この教会は下層社会の人々の ために重要な支えとなってきた。 |

旧市庁舎(中央の建物) 北ヨーロッパに唯一残るゴチック様式の市庁舎。 |

ラエコヤ広場は市場として使われた広場 今も沢山の屋台が並ぶ。 |

城壁 三角屋根の塔を並べ、旧市街を取り囲む。 城壁沿いに歩くこともできる。また城壁に登れる。 |

城壁の下(電車の高架下のような感じ)で 出店が並んでいる。おばさんたちが手編みの ソックスや手袋やマフラーなど毛糸の編み物 を並べて売っていた。 |

城壁の通路 壁の分厚さが分かる |

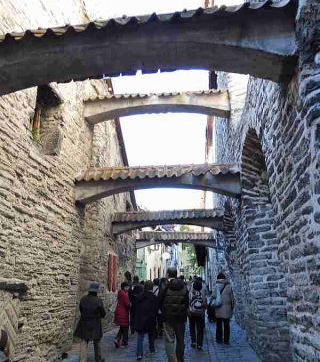

カタリーナの通路 旧市街地で最も美しい通りと言われている そういう感じはしなかったが??? |

こちらは、タリンの3人姉妹 リーガには3人兄弟と呼ばれる連結住宅があったが、 タリンには同様に、3人姉妹と呼ばれるよく似た建物が ある。今はホテルになっている。 |

中央は旧市庁舎 1404年以降の姿を維持している。塔は65m。 |

ラエコヤ広場 屋台のレストランが並んでいる。夕方からは急に 冷えるので、石英製のガラスの筒の中でガスを 燃やして、明かりと暖を取るようにしている。 |

|

中世のコスチュームを着た屋台で菓子を売る |

| 10月12日(月) タリン ⇒ ヘルシンキ 午前中は自由行動、午後帰国の旅に |

|

ホテルの近くに火力発電所の煙突が残っている。 今は電力博物館になっている。発電量は5万KW。 |

ホテルの近くを走るトラム(市電)。 市内にはいろんな色と種類のトラムが走っている。 |

いよいよ帰国の旅、ヘルシンキに向かう。 タリンーヘルシンキ早く30分 距離は100km |

2席-2席の定員90名程度の中型プロペラ機 |

|

ヘルシンキから大阪(関西空港)へ出発 帰路は約9時間30分、往路に比べて1時間短縮。 |

| 10月13日(火) ⇒ 関西空港 着 | |

| 今回の旅行を振り返って(思いつくままに!) 北緯55度は大体、下の赤線のようなところにある。アジアでは樺太の北端に当たる。 厳寒の地だが、海流の影響で比較的暖かい。 _svg11.png) ■緯度が55度と言う高い国の旅行だったので、行く前からインターネットで気温の状況を見て、冬服装などを持参した。結果的には朝の気温が零℃の時もあったが、日中はそう寒くて震え上がるようなことはなかった。ダウンを羽織れば十分と言う感じだった。 しかし、これから先は気温が下がり、真冬は最低気温は零下20℃にもなるらしいので、行かれる場合は十分な冬装束の準備が要る。 ■東欧諸国と北欧の内、特にポーランドと、チェコ、スロヴァキアなどと今回のバルト3国は、 帝政ロシア、ナチスドイツ、ソ連と近代になってもいつも征服された国々なので、それなりに 暗さが見えるかと思っていた。しかし、街やホテルで出会う人々は特にそういう暗さを感じなかった。 むしろ、解放され独立国家として歩み始めたことに夢を見ているのかもしれない。 ■往復のエアーラインは、フィンエアー(JALの共同運航便)でヘルシンキ乗継だったので、 飛行時間はヨーロッパ路線では一番短い。 最近、『機内食の質が落ちた!』という感想を持っている。 エアバスの乗り心地は、ボーイングと比べて悪くない。エコノミーの座席がもう10cm前後が広ければ、ゆっくりするのだが・・。これは贅沢なのだろうか。ビジネスに乗れと言われそう。 ■ポーランドは、『中央6ッか国周遊ツアー』ということで以前に一度行ったことがある。その時は、ワルシャワ文化科学博物館に登る時間がなかったので、車窓から建物を見ただけだった。 今回は、30階の展望台までエレベータで登った。 スターリンがポーランド市民を手なずけるためか? ロシアの威光を示すためか? 分からないが巨大な建物を建てて、ワルシャワ市民に贈った。この地は地震がないので、この剛構造の摩天楼は今も平然と建っている。ワルシャワの名物になっているが、ワルシャワ市民が心底喜んでいるとは言えないようだ。(これは現地ガイドさんのお話し) ■ポーランドの今年の気温はいつもの年と少し様子が違うと言う現地ガイドさんの話。 ポーランドは6月から10月まで夏時間、6月頃は夜10時ごろまで明るい。この秋は暖かい。秋は紅葉がきれいで、黄色や赤に染まる。これを黄金の秋と呼ぶ。 緯度が高いので、ある時、急に寒くなる。今年の8月は猛暑で、30℃以上が1ヶ月続いた。これは非常に珍しい。9月1日に急に13から15℃以上下がり、1週間続いた。 今は少し暖かくなったが、また寒くなる。 ワルシャワの人口は200万人、ポーランド全体では3800万人である。 ■今回訪問したポーランドとバルト3国の通貨は、ポーランドが独自通貨(ズウォティ)を使い、他のバルト3国は、ユーロ(€)だった。ズウォテォ(または、ズオチ、ズロチなどと呼ぶ。)なかなかこの発音が聞き取れない。表記はPLN。1PLN=31.5円。わずか数千円を交換し持参した。 €は手元にあったもので間に合った。 ■ワルシャワは第二次大戦前まで、人口の3割がユダヤ人だった。このユダヤ人が、ナチスドイツの迫害を受け、悲惨な目にあった。彼らはアメリカ亡命を希望して、日本を経由するためビザが必要であった。当時の日本はドイツ、イタリアと3国同盟を結んでいたので、日本政府がビザ発給を認めなかった。杉原千畝領事が独断で、ビザを発行し、数千人のユダヤ人を救ったという話が残っている。その領事館と執務室などを見学してきた。 ■ポーランドで有名な人は、ショパンとキューり夫人と、もう一人超有名人が居る。ニコラス・コペルニクスと言う人物。ご存知、『地動説』を唱えた天文学者。 ショパンは親しみやすいピアノの名曲をたくさん作曲して、世界中に有名になった。今回、既に写真で紹介したが、黒大理石にスピーカを埋め込んで、そのベンチが置かれている場所(公園や街角に関係するショパンの名曲が流れる仕組みになっている。これは素晴らしいことだ。 ただし、ショパンの生家を訪問して、びっくりしたのは入り口のゲートに併設して、売店が造られ、ショパングッズが売られていたこと。この国も『商売気を出しだしたな!』と言う感じを受けた。 庭園にはBOSE製の屋外用防滴スピーカが所々に設置され、ショパンの曲が流れていた。 もう一人の超有名人はキューリ夫人だが、余りにも有名なので誰でも知っている。 ■リトアニアは内陸部に首都ビリニゥスがある。 ドイツの影響を余り受けなかったので、天を突くゴチック様式の教会の塔は見当たらない。 カトリック教会が所々に点在する。 ビリニゥスは第一次大戦でポーランドに占領され、ここがリトアニアの首都のなったのは第二次世界大戦の後。 比較的小さな教会が沢山あり、敬虔なキリスト教信者が一心にお祈りしりいる姿を見ると、『我々日本人は宗教心が希薄だなぁ!』と改めて感じる。 ■ラトビアの首都リーガはバルト海沿岸にあり、13世紀からハンダ同盟の港町として栄えた。バルト3国の最古で、最大の街、今もその姿を維持している。 ■エストニアはプロテスタントの信者が多く、先進的な気質に富み、独立後いろんな改革に着手して、経済も順調に発展している。 注目すべきは、パソコンソフトの『スカイプ』もエストニアのベンチャー企業が開発したもの。 ■今回訪問した各国には、トラム(市電)が走り回っている。また、今もトロリーバスが運行されている。トラムは古いものから、最新型のものまでいろいろ使われている。 最新型のトラムは、車両が2両連結され、車輪は前後に2カ所ある構造で珍しい。また、車輪の部分をカバーして、人が巻き込まれないようになっている。 排気ガス対策には有効だが、交通渋滞の要因になるのではないか?とも考えられる。 しかし、人口密度が日本に比べると大都市でも100万人オーダだから、規模的には全く比べものにならない。 ■個人的な出来事で、最大のハプニングは、旅行中、それもポーランドのワジェンギ公園内で メインカメラが故障した。突然の出来事で、一瞬唖然とした。 全面的に信頼を寄せていたキヤノンの一眼レフが壊れたのである。 EOS-7Dは頑丈なアルミ・ダイキャスト製ボディで、防滴構造のタフなカメラのはず。それが、急に液晶にエラー表示が出て、シャッターは降りるが、そこでストップしてしまう。写せなくなった。電池を取り外して、電源をリセットしても直らない。 この場は、Panasonic LUMIX DMC-TZ57をサブカメラとして持参していたので、初日の午前中以降の総ての写真は、このPanasonicサブカメラで撮ったもの。 このLUMIX DMC-TZ57は、光学ズームが20倍と大きなズームが可能の割には、カメラボディの厚みが少ない。本体が薄い。しかも広角側が35mm換算で24mmと広いので、大変使いやすい。撮った写真も特に問題はない。旅行の記録はこれで十二分だと思う。 今後、海外旅行はこれをメインカメラにしようかと考え直している。これなら肩掛けのカバンにすっぽり入るし、何より軽いのがメリット。 キヤノンEOS7Dは、本体とレンズで総重量が1.5kgを超すので、肩に食い込む感じがする。 最近、軽いカメラの方が気楽になってきた。これは歳が往った証拠かもしれない・・・・・ 。 バカチョンカメラの性能が極端に上がり、旅行の記録には、敢て一眼レフカメラを担いでゆくこともないという気持ちにもなっている。 しかし、夕日や、朝日など、ここ一番の一瞬の映像は、やはり一眼でないとうまく撮れない・・・・・。 ホテルに帰り、部屋で落ち着いて、いろいろ確認したが、エラー表示は復旧しなかったので、諦めて、スーツケースの中にしまいこんだ。 帰国後、キヤノンのサービス・ステーションに状況をお話して修理を頼んだが、保証期間が切れていので、修理代がかかるということ。修理代を聞くと、何とバカチョンが2台買えるほどかかるらしい。 交渉して何とか納得のゆく費用にしてもらったが、やはり修理は高くつく。 ■今回の旅行先は、ヨーロッパの田舎町と言う感じであった。行く前からそういうふうに思っていたが、見るもの総て、やはり小ぶりと言うか、一段レベルダウンしたという感じがする。 日本的に言えば、『小京都の街を訪れた』という言い方が適当かも知れない。しかし、田舎には田舎の良さ、素朴さと清廉さが残っているので、別の味わいもある。 ローマ、バチカン市国のサン・ピエトロ大寺院は、ローマカトリックの総本山として実に素晴らしい景観と規模を誇っている。さすがに世界一のキリスト教大本山だ。その下にたくさんの教会が各国にある。地方にふさわしく、経済力に相応した規模で寺院が建てられている。住む人々の歴史と資金力が見える気がする。 フランス、パリ郊外のヴェルサイユ宮殿も、世界の宮殿の最高峰だ。こういう世界一のものを見た後で、今回、旅行した各国の教会や宮殿はそれなりに素晴らしかったが、『わー』という目を見張る感嘆は覚えなかった。しかし、世界中、どこに行っても感じるが、『人間はそれぞれに見合った活動や表現するものだなあ!』と言う気がした。 ■今回のツアーは総勢23名でした。人数的には多すぎず、少なすぎずのちょうどいい感じで、皆さんとすぐに仲よくなれたと思う。 添乗員さんはベテランの方で、さすがに要所はしっかり締めて何のトラブルもなかった。平生はあまり出しゃばらないで、素晴らしい方だった。途中で、ちょっとした気配りとして、バスの中でのクイズや、梅干しの支給など見事だった。おかげで、対向車線の車の台数を当てるクイズで、家内はズバリ賞を頂いた。 参加者の顏ぶれは、次第に年齢が高くなってきているな!と言う気がした。自分自身の年齢も海外旅行を初めてから、10年以上になる。平均年齢は65歳から70歳ぐらいでしょうか? 以前は60歳から65歳ぐらいだったと思う。とにかく全員元気に、観光地、市街地を歩き回った。 何より天気に恵まれたのが一番だった。寒さも思ったほどでなく、歩いていてちょうどいい感じだった。 ■取り留めない旅行記になったが、一応これでアップします。今後、見直しながら、修正したいと思いますICレコーダの記録を確認し、追記し、ガイドブックなども確認してみたいと思います。 記憶違いなど、ミスがあると思いますが、ご勘弁ください。 参加されたメンバーの皆さんには、何かとお世話になり有難うございました。 |