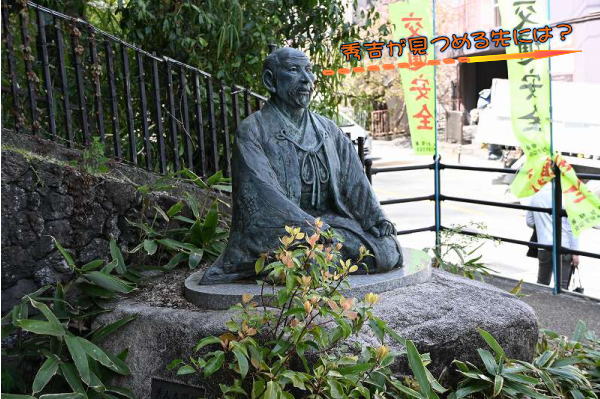

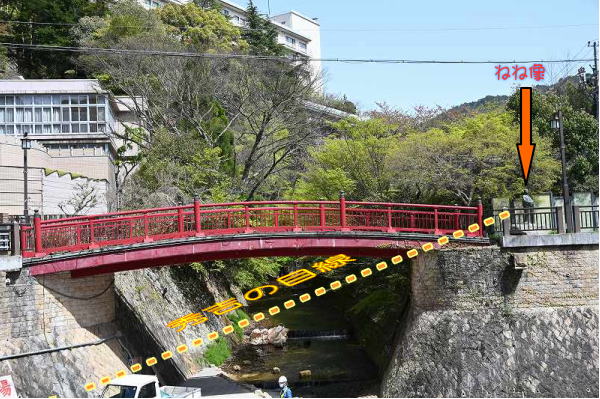

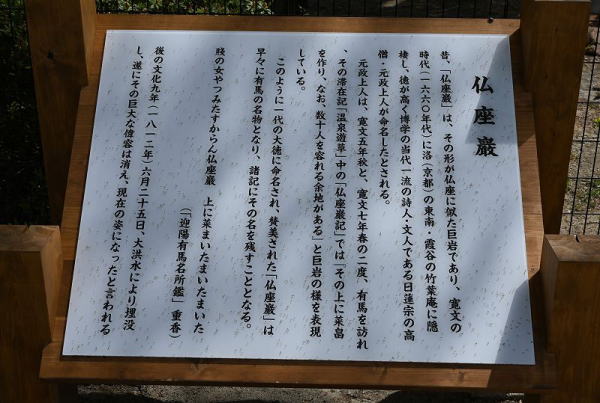

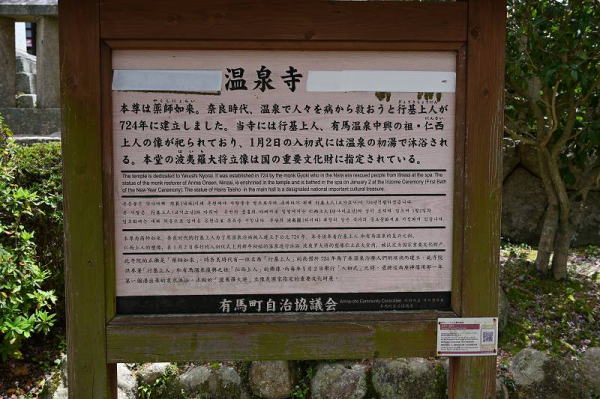

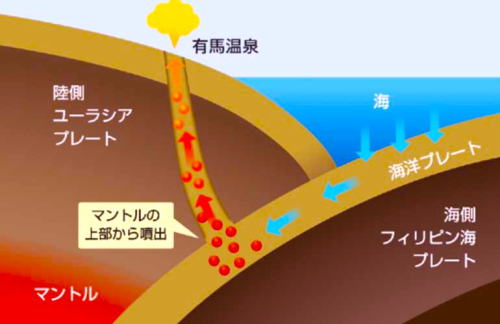

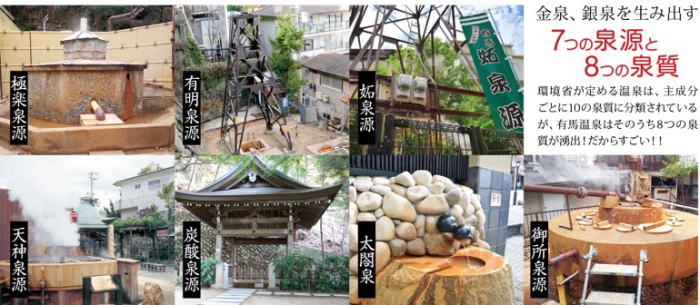

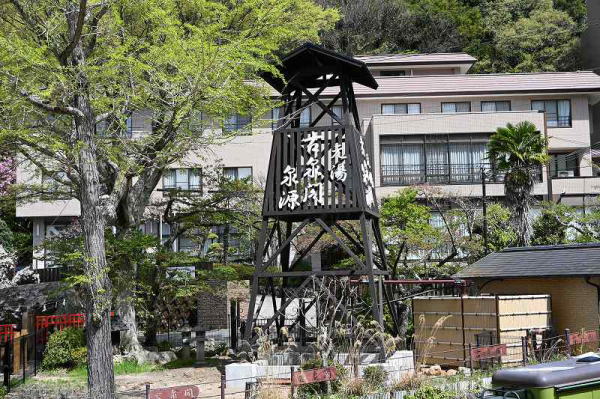

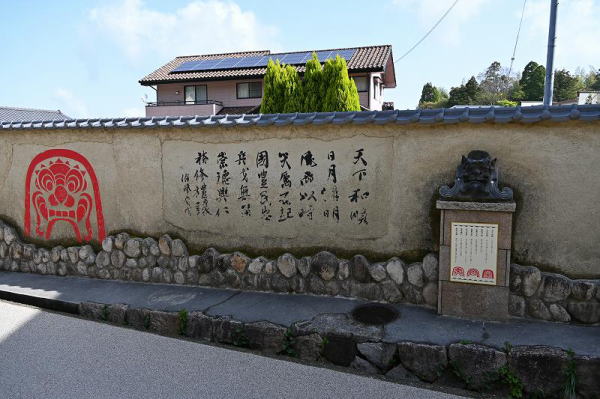

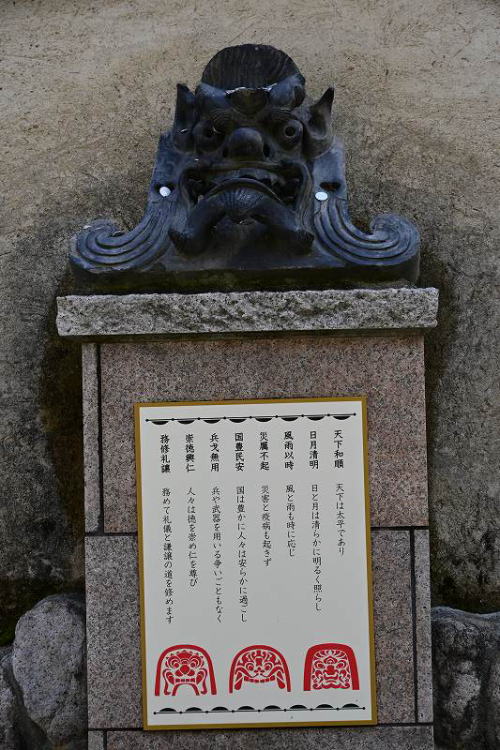

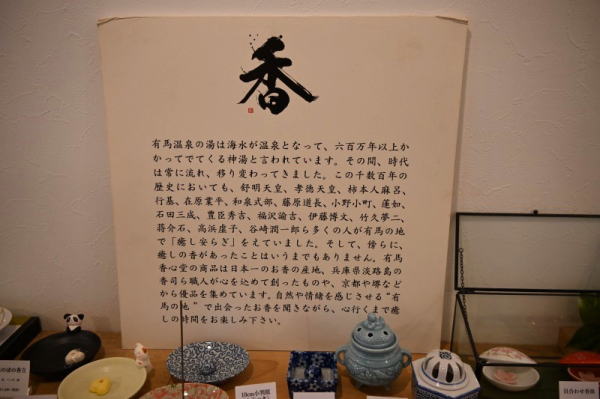

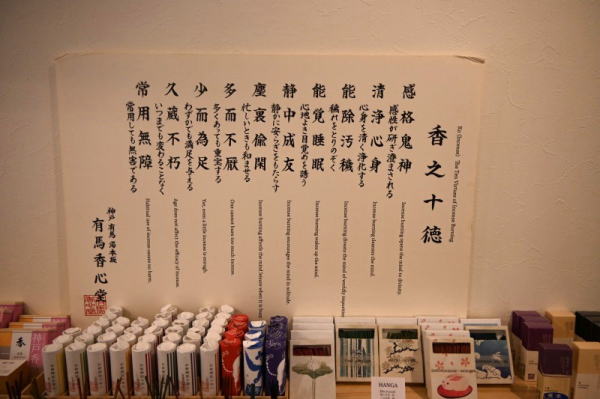

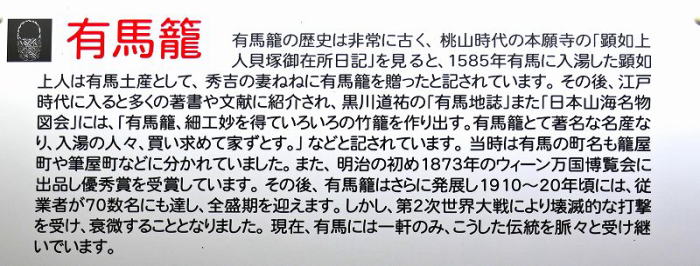

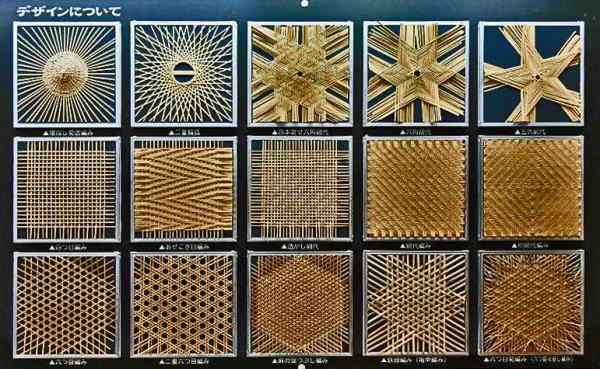

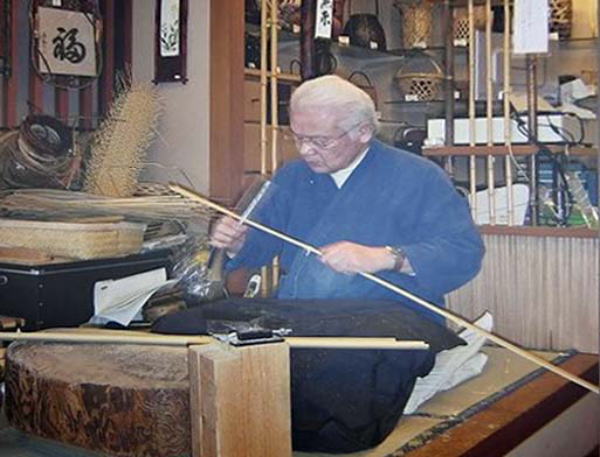

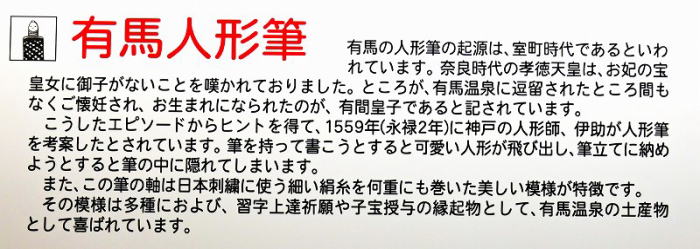

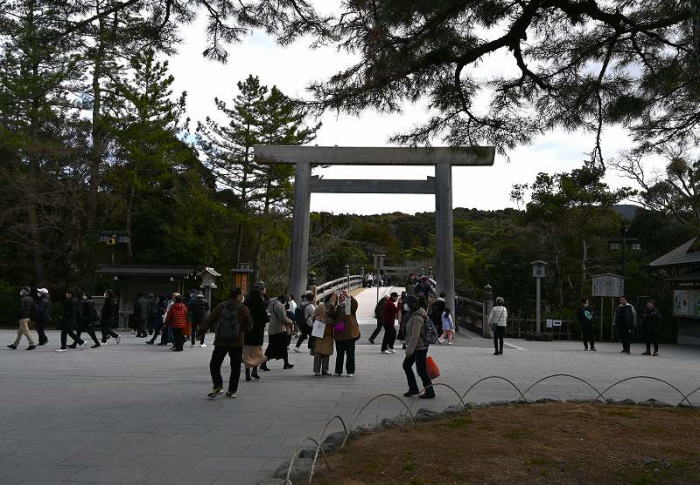

| 有馬温泉、有馬御苑に予約が取れたので、マイカー(フィット e-HEV)で出かけました。日帰りで行ったことがありますが、今回は宿泊ですので、ゆっくり温泉街を探索しました。観光客は、思いのほか少ない!感じを受けました。外国人はアジア系の人が目立ったように思います。 家から有馬まで60Km程しかありませんので、一般道(国道)を走り2時間ほどで着きました。有馬温泉は山間の狭い場所に大小さまざまなホテルや旅館、みやげ店が建ち並び、温泉街の道路は狭く、駐車場が少なくて大変です。市営駐車場は数か所あります。有馬御苑の専用駐車場は建屋の後ろにあり、案内書に『道が狭いので注意してください』と書いていましたが、そのとおりでした。車内からフロントに電話し駐車許可をもらいました。予定より早めに着きましたので、チェックインまで時間があり、ホテル2階の勝手口から1階ロビーに降り、手荷物を預けました。フロントで有馬温泉マップをもらい、温泉街を散策ました。 有馬温泉公式ホームページ ⇒ https://www.arima-onsen.com 有馬温泉は太閤秀吉が愛でた『西の奥座敷』として、また『日本三古泉』として有名ですが、『金の湯』『銀の湯』という二つの温泉でも知られています。もう一つ炭酸泉が湧いていることです。 日本三古泉とは奈良時代は、道後温泉、有馬温泉、白浜温泉。平安時代には道後温泉、有馬温泉、いわき湯元温泉。 有馬温泉は昔から名泉と言われてきました。 江戸時代の温泉番付で、東の大関が草津温泉、西の大関は有馬温泉とも言われました。 有馬の地形 兵庫県神戸市北区に位置し、温泉街は六甲山地北側の紅葉谷のふもとの山峡に広がっている。 有馬は有間とも書き、山と山の間という意味で、周囲を山で囲まれ、都会の喧騒から離れ閑静な地です。関西の奥座敷と言われる所以です。  宿泊した有馬御苑  ホテル 有馬御苑(本館) 建屋は古い老舗旅館で、この旅館の売りは、神戸牛つくし料理です。和洋室で、洋室にツインベッドと和室の二部屋です。トイレ、洗面所、浴室は改造されて新しくなっています。大浴場は最上階7階に、金泉、銀泉と大浴場があります。宿泊室は6階でした。  有馬川 右側に有馬御苑 川に架かる赤い橋「ねね橋」 有馬川は、土手を降りれば、親水広場(散歩道)になっています。大雨の時は下りられません。  ゆけむり広場 人工滝があり、付近は公園になっています。  湯けむり広場 枝垂れ(しざれ)さくらが満開でした。ここも観光スポットになっています。  湯けむり広場に鎮座する「太閤秀吉像」 ねね橋袂の「ねね」を眺める太閤秀吉  真っ赤に塗られたねね橋 右端に「ねね立像」  ねね立像  快石(仏座巌) 近くの人の背丈と比べて下さい。石の大きさが分かります。  巨岩の説明板  黄檗宗温泉禅寺(通称 温泉寺)  温泉寺説明板 由来は古く、奈良時代724年に行基上人が建立した寺。  温泉神社 参道入口の鳥居  温泉神社 参道入口の鳥居をくぐり、長い石段を登ると、お社(社殿)がある。 撮影時刻の関係で、逆光になり本殿が暗く写っている。  温泉神社 有馬温泉の守護神 子宝神社(子授け神社) 有馬の湯につかり、このお宮で祈願すれば子宝に恵まれると言われている。  極楽寺(浄土宗) 本尊は阿弥陀如来。 「火除け観音」が祀られ、法然上人と善導大師の二祖対面図が有名です。  極楽寺  念仏寺(浄土宗) 太閤秀吉の正室 北政所(ねね)の別邸跡と伝えられている。 庭園はきれいで、沙羅樹園と呼ばれ、樹齢250年の沙羅双樹の大木がある。  山門 石段を登ると、民家の門のような小さな佇まいの門 若葉が奇麗だ  善福寺(曹洞宗) 太閤通りに建つ。 新緑のモミジにすっかり覆われている 行基上人が開山した禅寺  本堂 堂内の聖徳太子像は鎌倉時代の作品(重要文化財指定) 右隅に写っている木は樹齢200年を超える一重の枝垂れさくら(イトサクラ) 花は終わっている。 濃度も成分も神がかり、まさに「日本第一神霊泉」 温泉のうち特に治療の目的に供しうるものが療養泉とされており、環境省の指針により主成分ごとに10の泉質に分類されているが、有馬温泉はそのうち8つの泉質の主成分を含むことで有名。 有馬温泉に浸かると、単純性温泉、二酸化炭素泉、炭酸水素塩泉、塩化物泉、硫酸塩泉、含鉄泉、含ヨウ素泉、放射能泉の泉質の効能が期待できる。 一か所で、これだけ多くの成分が含まれる温泉は世界的にも稀少。しかも金泉・銀泉という2つの違う性質の湯が同じ土地から湧出するのは、かなり珍しい。 金泉には炭酸ガスやミネラルが豊富で鉄分も多く、女性によくある貧血などに効能があることから「婦人の湯」とも評される。また、海水の約1.5倍という高い塩分濃度やメタケイ酸により保温・保湿・殺菌効果が高いので、皮膚の疾患にも良いという。蒸気にはメタホウ酸などの成分が含まれているので、湯気を吸うだけでも健康に良いそうだ。ちなみに、湧出直後は無色透明だが、空気に触れることで鉄分が酸化し、独特の金色へと変化する。 銀泉は新陳代謝を促進し自然治癒力を高めるといわれるラドン、毛細血管を拡張し血流改善に効果がある炭酸ガスをたっぷり含む。成分の濃度が人間の体液より薄いので体内に水分を取り込みやすく、サラリとした湯触り。炭酸成分によりシュワッとしていて、飲むと食欲が増進するという。 このようなお湯が湧くのは、有馬温泉が特殊な温泉だから。その仕組みは?  東北や九州に多い火山性の温泉はマントルから派生したマグマと地下水が反応して湧くが、有馬は珍しいプレート直結型温泉で、世界一若い=熱いプレートに含まれる海水が地下数十キロで絞り出され、それがマントルにより高温・高圧下で濃縮されつつ、さまざまな物質を溶かし込んで湧き出るので金泉は成分豊富で濃厚。銀泉は地表へと上がる途中で圧力が下がることで金泉から抜けた炭酸ガスなどが、六甲の地下水と反応して生まれる。 温泉の泉質の種類 ・塩化物泉 (例)城崎温泉 片山津温泉 塩分が主成分。保温力が高いのでよく温まり、保湿効果で肌しっとり。殺菌効果もあるので傷の保養にも。 ・炭酸水素塩泉 (例)川湯温泉 黒川温泉 炭酸水素ナトリウムなど炭酸水素塩を多く含む。美肌効果がある「美人の湯」は、この泉質の温泉が多い。 ・二酸化炭素泉 (例)国領温泉 長湯温泉 炭酸ガスの血管拡張作用により血流が改善され、心臓の負担が軽減されるとされることから「心臓の湯」とも。 ・単純性温泉 (例)湯村温泉 道後温泉 ・含ヨウ素泉 (例)新富温泉 白子温泉 2014年の指針改定で新たに登場した珍しい泉質。ヨウ化物イオンを含有し、飲用するとコレステロールの低減も。 ・放射能泉 (例)三朝温泉 増富温泉 放射能というと危険なイメージだが、放射線量はごく微量で、むしろ細胞を活性化。効能は痛風や関節痛など。 ・含鉄泉 (例)花山温泉 長良川温泉 赤褐色の色が特徴。入浴すれば月経障害、飲用すれば貧血に効能があるとされることから「婦人の湯」とも ・硫酸塩泉 (例)岩美温泉 山中温泉 陰イオンの主成分は硫酸イオン。切り傷ややけどのほか、血圧の低下や沈静化、動脈硬化に効果が期待できる。 数か所の泉源があり、各ホテルや旅館の風呂に給湯している。 (ホテルや旅館には、独自の自家泉源を有するところもある)   炭酸泉源公園 炭酸泉 この水は炭酸水で飲める。 飲むと、シュワーっとした味わいがする まさに、天然のソーダ水だ! ■泉源の数々  極楽泉源 やぐら  妬(ねた)泉源  妬泉源  妬泉源  古泉閣泉源 自家泉源か?  金の湯(立ち入り湯) 正面に「太閤の泉」、右サイドの二つの提灯のそばに、足湯がある  金の湯 太閤の泉 飲めません!  金の湯 足湯 無料  銀の湯(立ち入り湯) 只今、改装工事中! ゴールデンウィークには開店するはず!  「銀の湯」前の土塀の落書き?  落書きの説明板 ■送湯管のメンテナンス  道端で、湯気(ゆげ)が立ち上っていたので近づいてみると、数人がかりで作業員がパイプにワイヤーを挿し込んで、パイプ内の湯垢を落とす作業中だった。泉源からホテルや旅館にお湯を配るパイプは大切なインフラだ。温泉地でしか見られない光景だった。  湯元坂通り界隈  湯元坂界隈  湯元坂界隈 狭い道路は坂が多いので、年寄りにはつらいだろう!  昔ながらの懐かしい郵便ポスト 有馬の道路標識の一つになっている。  ゆけむり通り界隈 若者の人盛りはミンチカツ、コロッケ屋  街並み お店が建ち並んでいる  有馬名物 有馬まんじゅう  散策中、とても良い香りが漂ってきた。 有馬香心堂 香の店を見つけた。店内に入ると、沢山の種類の『香』が並んでいる。  『香』の説明  『香の十徳』 お香は、心を癒してくれる!  有馬唯一の伝統工芸店 有馬籠屋  有馬籠 竹籠  有馬籠 竹籠   手組の竹細工格子模様の数々  竹細工師   竹かごの数々  竹かごの手組のプロセス   有馬名物 人形筆  筆の先に小さな人形が着いて、柄はカラーフルな色どりの毛筆  有馬川と若葉のモミジ すっかり新緑の季節になった! 有馬温泉は一周しても2時間ほどで回れる。この狭い山間に40数軒の大小さまざまなホテル、旅館がある。有馬の周辺は、春はサクラ、秋はモミジを求め、多くの観光客が訪れる。温泉は8種類のお湯(泉質)をここで堪能できるらしい。特に、金の湯、銀の湯は全国的に有名だ。 有馬は、温泉、炭酸泉水を活かしたサイダー、炭酸せんべい、温泉饅頭、桜、もみじの自然の景色、伝統工芸の竹かご、人形筆など楽しめる場所だった。 日本の各地の温泉街と比べ、凝縮されたような感じを受ける。それは、この地が山間にあることによる。 全国の有名な温泉を廻ったが、印象が強く残る場所となった。 有馬御苑の『神戸牛尽くし』の夕食はとても満足だった。最近、珍しく部屋食で味わった。部屋は和洋室で食事は和室、寝室はベッドと別れているので、とても快適だった。 翌日は、朝食後、再度、温泉街を散策して回った。その後、チェックアウトし、六甲山山頂に向かった。 あいにく、天候は曇りで、六甲山頂から神戸港は霧と黄砂で霞んでいた。下からガスも立ち上ってきた。 初めての六甲山頂だったが、早々に退却して、神戸方面に下り、国道2号線で帰阪して無事に帰宅した。 全走行距離は147km、平均燃費は26.3km/L 六甲山頂に登るまでは、燃費は29km/Lだったが、山登りはやはりガソリンを消費する。 ■撮影機材:ミラーレス一眼 NIKON Zfc NIKKOR ZOOM DX18-140mm/3.5-6.3 次は、下呂温泉に行ってみたい! |

『天の岩戸』から流れ出す滝

『天の岩戸』から流れ出す滝

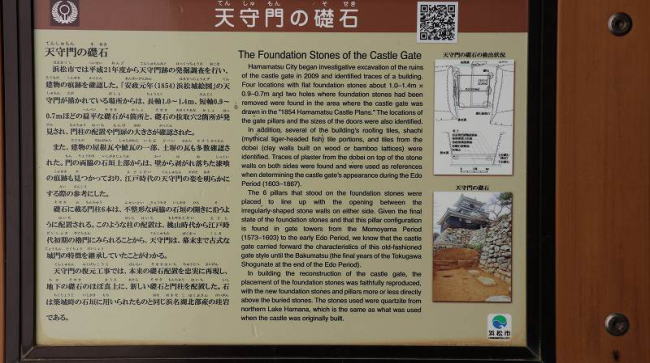

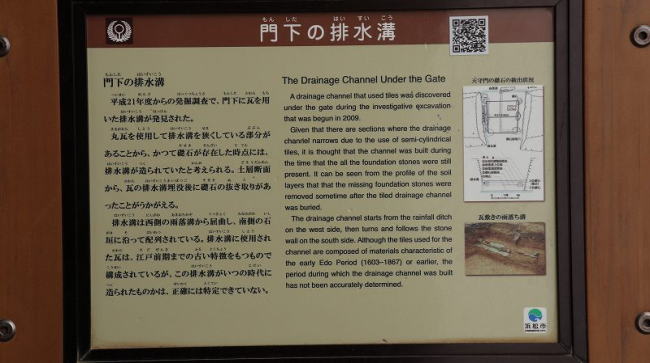

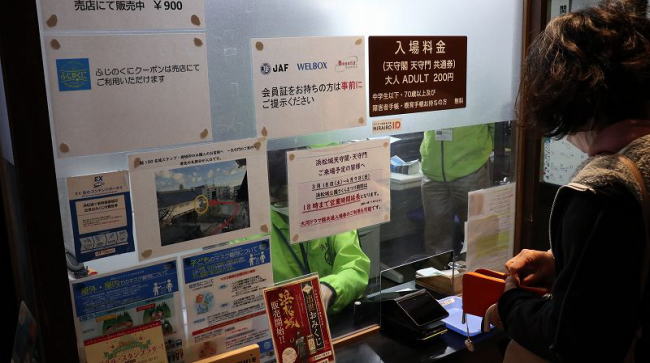

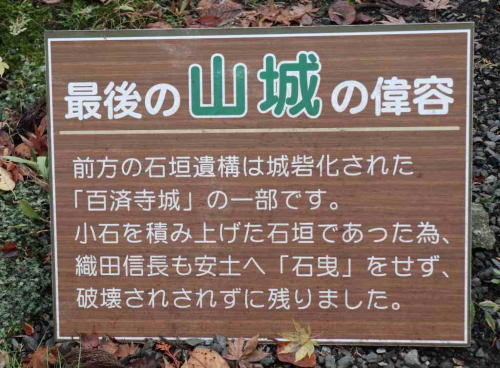

城門と櫓が2棟あるだけです。広大な城跡ですが、戦国時代の権力闘争の激しさを伺えます。

城門と櫓が2棟あるだけです。広大な城跡ですが、戦国時代の権力闘争の激しさを伺えます。

鉄骨を「あやとり」のように組み合わせた珍しい橋。

鉄骨を「あやとり」のように組み合わせた珍しい橋。