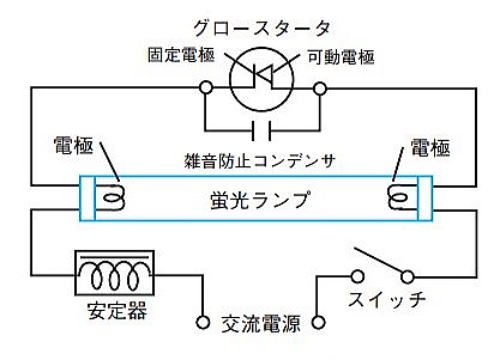

| 家庭や工場や事務所の室内の照明は、蛍光灯が沢山使われている。それまで、長い間、電球が使われてきた。電球の歴史は大変長く、エジソンが初めて実用的な電球を発明したと言われている。エジソンが苦労したのは、電球の寿命であった。当時の電球は点けるとすぐに切れてしまった(約50時間程度)。いろんなフィラメントの材料を世界中から調達して研究したが、1879年、日本の竹(京都の石清水八幡宮の境内の真竹)の繊維が良いことが分かり、一気に寿命が1200時間に延びた。その後、さらに改良が進み、タングステンが数千度の高温に耐えることが分かり、フィラメントの材料に定着した。タングステンの融点は3300℃ その後、電球寿命を延ばす研究が進み、真空にして、アルゴンガスなど不活性ガスを封入し、フィラメントの蒸発を押さえ、脆いタングステンの加工法も開発されコイルに巻き、さらにそれをコイル状に巻いた二重コイル電球となり、電球の技術開発は一段落した。 電球は点灯すると、フィラメントの電気抵抗により発熱し、高温状態になり、発光するという単純な原理を使っている。高温になるのでガラス管に触れれば、やけどする危険がある。さらに、高温は周囲に光と同時に熱を放散するので、光源としては電力利用効率が低い。無駄な電気を食うことになる。 そこで、電気抵抗を使う電球から、放電現象を利用して、消費電力を下げる蛍光灯が開発された。 蛍光灯でも、点灯時に管に触れると、少し熱く感じるが、電球のようにやけどはしない。 蛍光灯は放電管の一種なので、点灯させるためには、点灯回路が必要になる。  上図は、蛍光灯の点灯回路である。点灯動作する原理は、交流電源と書いた部分に、家庭用AC100Vをつなぎ、スイッチを入れると、まず、グロースタータ(一般にはグロー球)の接触していない電極間に電圧がかかる。グロー球内にはアルゴンガスを封入している。アルゴンの放電電圧は数十ボルト(60V程度)と低いので、青白い放電が開始される。この放電により、電極の温度が上がる。可動電極にはバイメタルという金属が使われていて、温度が上がると、曲がる性質がある。そのため、両電極がくっついて短絡する。 短絡すると、蛍光ランプの電極(フィラメント)に電流が流れ、電極が熱せられる。フィラメントには温度が上がると、電子を放出する材料が塗られているので、大量の電子が両方の電極から放出される。この電極は交流で動作しているので、片方がプラス電位の時、反対側の電極はマイナス電位になっている。電子はマイナスの電荷をもっているので、プラス電極側に引き寄せられる。電流の向きが変われば、逆の電極側に電子が到達する。 ここで、放電が始まるための工夫が一つ使われている。それが今回問題になっている水銀である。蛍光管内には、製造時に、1滴の水銀を封入している。 水銀を封入しているわけは、管内は水銀から水銀蒸気で充満している。水銀蒸気により、両端の電極から放出された電子が水銀蒸気に当たると、アーク放電という放電現象が生じる。この水銀のアーク放電は通常、目に見えにくい光(紫外線)であり、直接、照明管には使えない。この紫外線が当たると、発光する蛍光塗料を管の内側に塗布している。このような現象を利用して、蛍光管が光を発する。蛍光灯には、昼光色、昼白色、電球色など色の見え方が違う(これを演色性という)種類の蛍光管が販売されている。これらは、管内に塗布している蛍光塗料の材料の調合の違いによるもの。 蛍光管には、最近明るく見える3原色RGB蛍光管が販売されている。これは、カラーテレビにブラウン管を使っていた頃の名残で、光の3原色(R・G・B)赤・緑・青の光を発する蛍光塗料を調合して塗布していたので、発光効率が高く、モノによっては鮮やかに見える蛍光管だ。値段は普通の管より少し高い。 さて、蛍光管のアーク放電が始まると、両方の電極間の電位(電圧)が急に下がるので、グロー球の電極にかかる電圧が下がり、グロー放電が停まる。グロー放電が停まれば、電極の温度が下がり、グロー管の可動電極は元の真っ直ぐな状態に戻り、両方の電極は開放状態に戻る。 もう一つ、安定器という部品がある。これは電気部品としてはチョークコイルとも呼ばれる部品だ。 トランスのように鉄心にコイルを巻いただけの単純な部品である。この安定器の役割は、蛍光管が点灯状態では、アーク放電の特徴である放電維持電圧が非常に低いので、安定器で電流を制限している。ここの安定器が無ければ、蛍光管には大きな電流が流れて破損してしまう。それを防ぐ働きをしている。 もう一つの安定器の動作として、グロー管がチカチカ放電のON,OFFを繰り返すとき、コイルの誘導作用により高い電圧を瞬時に発生する特質を生かして、蛍光管の放電が成立するのを助ける作用もある。 安定器には、常時電流が流れるので、幾分かの発熱が生じている。発熱がある部品は不要な電力を消耗する。そこで、最近の蛍光灯器具には、インバータ点灯回路という電子回路で省電力を図った器具が多く販売されるようになった。 話を本題に戻そう!。 蛍光管には、形状的には、直管(真っ直ぐな管)と、円形管(サークラインともいう)の二種類がある。 どちらも点灯原理は全く同じである。 管内に水銀を使っているので、「水俣条約」により、蛍光灯の製造販売を中止する動きが報道されている。 11月5日朝日新聞・朝刊の記事 水俣病の原因である水銀を包括的に規制する国際ルール「水俣条約」の締約国会議が3日までスイス・ジュネーブで開かれ、直管蛍光灯の製造と輸出入を2027年末で禁止することで合意した。環形蛍光灯などはすでに25年までと決まっており、家庭やオフイスで使われてきたすべての蛍光灯の製造が終わる見込みになった。 常温で液体の水銀は、蛍光灯をはじめ、体温計や電池などに広く使われたが、毒性も強く、水銀を原因物質とする水俣病の被害も起きた。健康被害や環境汚染を防ぐため、13年に熊本市で条約が採択され、17年に発効。現在147カ国地域が加盟している。会議に参加した米国のNGO「クラスプ」によると、禁上の年限について、一部の国は30年などの遅い時期を求めたが、すでに利用可能な代替品があることなどを考慮し、27年で合意したという。年限をめぐっては、欧州連合(EU)などが25年を求め、日本などは27年以降を主張していた。条約の対象は製造などで、在庫の販売や今あるものを引き続き使うことはできる。国内では直管は一部の企業が製造している。一方、蛍光灯からエネルギー効率の良いLEDへの転換が進むことで脱炭素の効果も期待できる。クラスプは、27年までにLEDに転換できれば、世界で50年までに累積2.7ギガトンの二酸化炭素削減が可能と試算している。 LEDの発光効率が改善され、演色性もよくなり、価格も安くなり、寿命が長くなり、水銀汚染問題の解消、省電力による炭酸ガス削減効果など、良いこと尽くめの効果が期待できる。 技術の進化は、果てしなく続く! |